第1節 成長する中小企業が我が国経済に与える影響

第2部第1章では、厳しい経営環境下において、中小企業・小規模事業者が成長・発展を遂げるためには「経営力」を高めることが重要であることを確認した。中小企業・小規模事業者が「経営力」を振るいながら生産性を高め、賃上げ等により人材を確保し、投資を積極的に進めながら、地域経済を先導するような企業、輸出等により外需を獲得する企業へと成長を果たすことが我が国経済・地域経済のより一層の発展につながっていく。

本章では、経済産業省「企業活動基本調査19」や中小企業・小規模事業者を対象としたアンケート「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査20」等を用いて、積極的かつ継続的に賃上げや投資に取り組むことができるような、一定企業規模への成長(以下、「スケールアップ」という。)を実現するための、中小企業の経営戦略や投資行動等について分析を進めていく。

19 経済産業省「企業活動基本調査」は、従業員50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の企業を対象とした調査である。本調査の概要は、経済産業省のホームページを参照のこと。https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/index.html

20 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、以下の事業者を対象に実施したWebアンケート調査。以下、本章における「アンケート調査」は、本調査を指すものとする。

・全国75,000者の事業者【有効回答数:17,848者、回収率23.8%】

※調査を進める中で判明した大企業170社を除いた中小企業・小規模事業者17,678者について分析を行った。

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数:6,910者】

中小企業庁の研究会21では、「賃上げ・投資を積極的・継続的に行うには、一定の企業規模への成長が必要」と述べた上で、売上高100億円規模の企業(以下、「100億企業」という。)へのスケールアップを一つの目標水準であるとしている。

本節では、100億企業に着目した分析を通じて、中小企業がスケールアップを実現することによる我が国経済への影響を、賃上げ、域内経済への貢献度合い、輸出による外需の獲得という三つの観点から確認していく。

21 中小企業庁「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会 第2次中間報告書」(2024年6月)。以下、本章における「研究会」は同研究会を指すものとする。

1.賃上げ

最初に、スケールアップの実現が賃上げにどのような影響を及ぼしているかという点を確認していく。

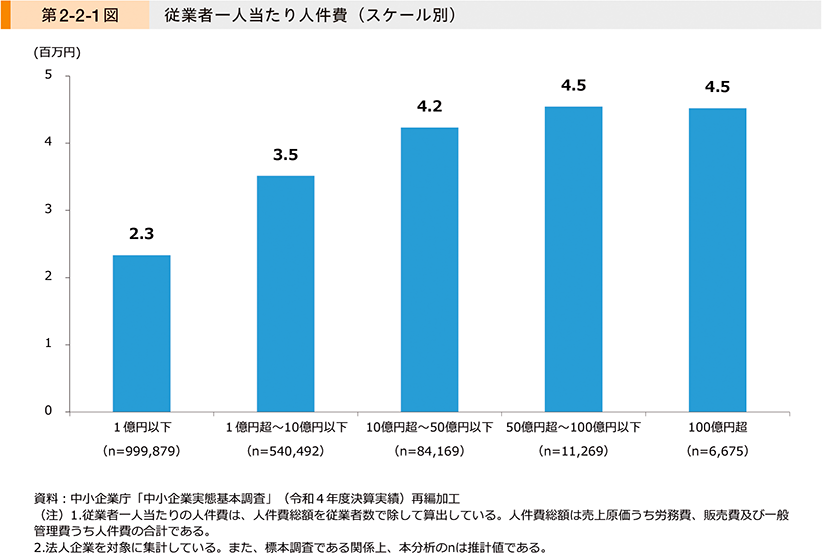

第2-2-1図は、中小企業庁「中小企業実態基本調査」を用いて、中小企業の売上高規模(以下、「スケール」という。)別の従業者一人当たり人件費の水準について確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど、賃金水準も高くなる傾向が見て取れる。

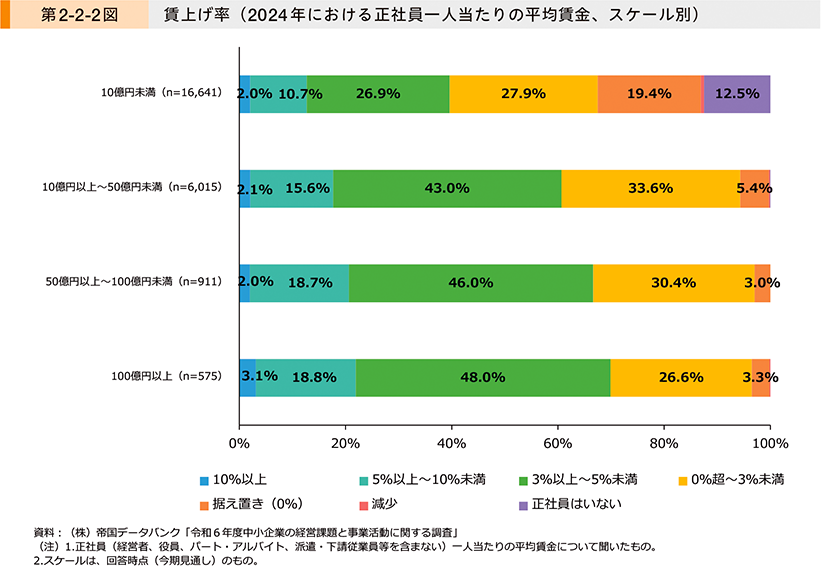

次に、賃上げの実施状況を確認していく。第2-2-2図は、アンケート調査を用いて、スケール別の賃上げ率を確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど、より高い賃上げ率を達成している事業者の割合が高まっていることが分かる。

これらの調査結果から一概にはいえないが、スケールアップの実現は、従業員の待遇向上に寄与している可能性がある。

2.域内経済への貢献度合い

続いて、企業がスケールアップを実現することによる域内経済への貢献度合いについて、域内取引の観点から確認していく。

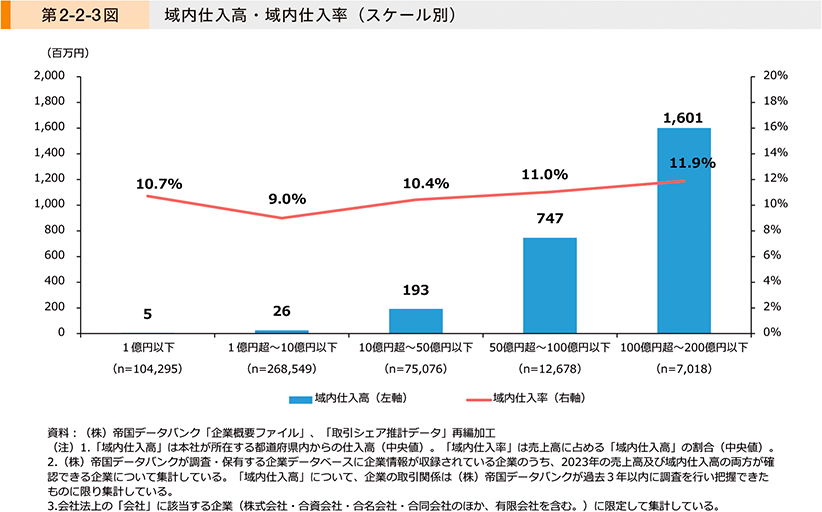

第2-2-3図は、中小企業の域内仕入高及び域内仕入率について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「域内仕入高」と「域内仕入率」のいずれも、「100億円超~200億円以下」において最も高いことが分かる。

この調査結果から一概にはいえないが、スケールアップを実現した企業は、地域のサプライチェーンの中で域内需要を創出し、地域経済を牽引する役割を果たしている可能性が示唆される。

3.輸出による外需の獲得

次に、スケールアップと輸出の関係性について確認する。

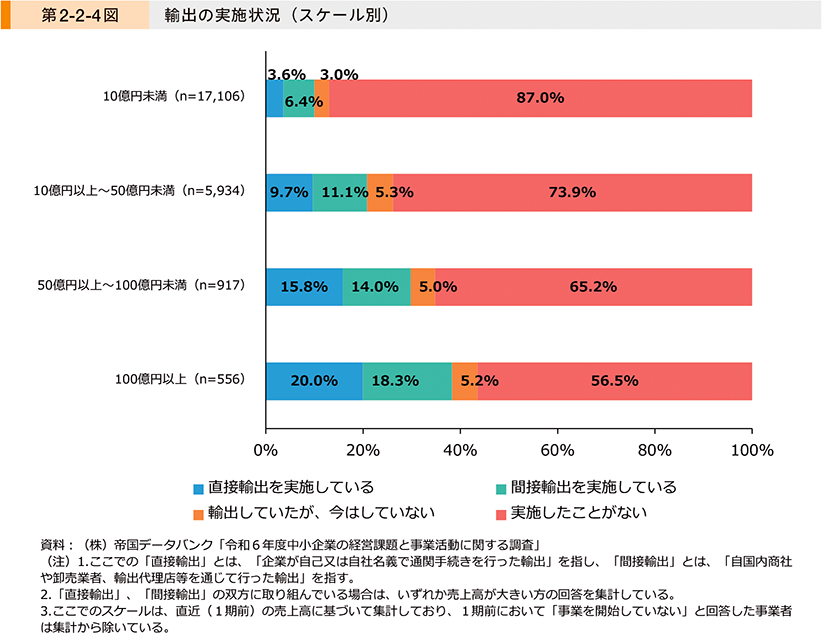

第2-2-4図は、アンケート調査の結果を用いて、スケール別に輸出実施状況を確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど、輸出の実施割合が高くなる傾向にあり、「100億円以上」では約4割の事業者が輸出を実施していることが分かる。

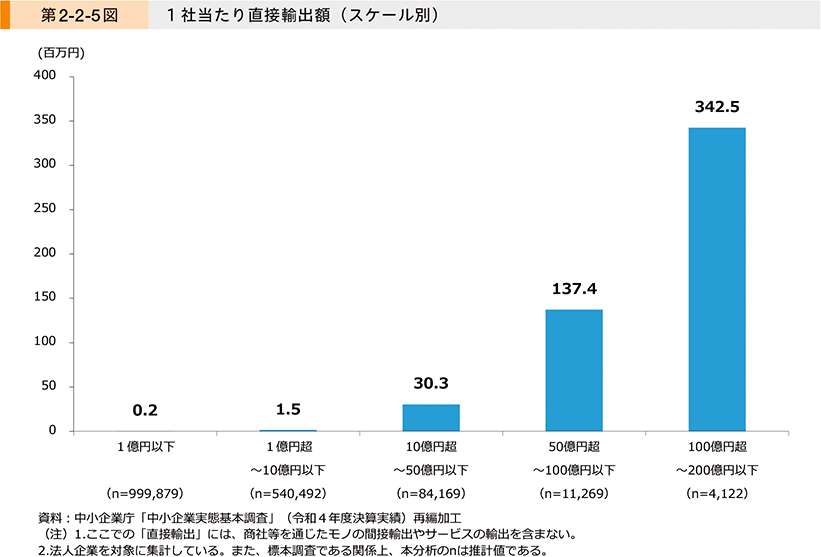

第2-2-5図は、中小企業庁「中小企業実態基本調査」により、中小企業の1社当たり直接輸出額をスケール別に確認したものである。これを見ると、輸出の実施割合と同様の傾向であり、スケールが大きくなるほど直接輸出額が大きくなることが分かる。特に、「100億円超~200億円以下」は「50億円超~100億円以下」の約2.5倍の実績となっており、100億企業は輸出による外需獲得に大きく貢献していることがうかがえる。

本節では、スケールアップを実現した企業の存在感について、賃上げ、域内経済への貢献度合い、輸出による外需の獲得という三つの観点から確認した。賃上げの観点では、スケールが大きくなるほど、従業者一人当たりの賃金水準及び足下の賃上げ率が高まっている傾向があり、スケールアップの実現は、従業員の待遇向上に寄与している可能性が示唆された。次に、域内経済への貢献度合いについて、域内取引の観点から確認したところ、スケールが大きくなるほど、域内仕入高及び域内仕入率が高いことが分かり、スケールアップを実現した企業は、地域のサプライチェーンの中で域内需要を創出し地域経済を牽引する役割を果たしている可能性も示された。最後に、外需の獲得の観点についても同様に、スケールが大きくなるほど、輸出の実施割合や輸出額が高まることを確認した。

事例2-2-1では、優秀な人材の確保・育成と定着に向けた取組を進め、海外需要を取り込んでスケールアップを実現した企業の事例を紹介する。

事例2-2-2では、地域での良質な雇用創出と、現地企業との連携による地方サプライチェーンの活性化に貢献し、地域経済を牽引する企業の事例を紹介する。

事例2-2-1 株式会社西村製作所

優秀な技術人材を育て上げ、スケールアップを実現した企業

所在地 京都府京都市

従業員数 125名

資本金 1億円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶幅広い製品ラインナップと、取引先のニーズに応える技術力、メンテナンス体制が強み

京都府京都市の株式会社西村製作所は、多種多様なスリッターを製造する企業である。スリッターはシート状の材料を任意の幅に裁断する産業機械であり、身近なものではアルミホイルや粘着テープ、スマートフォンや電気自動車のリチウムイオン電池等の製造過程で使われている。同社は日本で初めてスリッターを製造した1950年代以来、布用、紙用、フィルム用等の多様な材料の切断に対応する製品を製造してきた経験から、幅広い製品ラインナップを有する。また、取引先のニーズに応えるオーダーメイドの製品設計及び製造を可能にしている高い技術力、手厚いメンテナンス体制を築いていることも同社の大きな強みである。

▶技術力の源泉である、優秀な人材の確保・育成と定着に向けた取組を進める

同社の技術力の源泉は、優秀な人材の存在である。まず、人材確保に当たっては、近隣の大学や工業高校とつながりを持ち、自社にマッチする人材を狙い撃ちで採用する方針をとっている。採用した若手人材の定着に向けては、風通しの良い職場づくりはもちろんのこと、入社3年までは定期面談を実施するといった取組の成果もあり、「大卒採用、高卒採用いずれも入社後3年以内の離職者を発生させていないため、大学や工業高校の信頼も厚く、それが次の優秀な人材の紹介につながっている」と同社の西村久人社長は話す。また、的確なOJT指導によりベテラン社員のノウハウを承継し若手社員の技術力をじっくりと高めながら、優秀な人材を確保・育成し、定着させてきた。同社の岡田則之常務は、「せっかく人材を育てても、辞めてしまったら意味がない。会社のパフォーマンスを維持・向上させるためには、離職率をいかに下げていくかが重要である」と話す。

▶技術人材を総動員し、海外需要を取り込んでスケールアップを実現

西村社長が「売上高の8割が海外売上げで、創業後の早い段階から海外市場の開拓に取り組んできた」と話すように、同社は「NISHIMURA」のネームバリューを地道に高め、海外需要を捉えてきた。

2020年以降に電気自動車の急速な普及という世界的な変化が訪れ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により海外渡航ができず競合他社が営業活動に取り組めない中で、感染症の感染拡大以前から営業活動を仕掛けていた同社は中国のバッテリーメーカーから大量の受注を獲得。2023年2月に新たに亀岡工場を新設して生産能力を増強しながら、同社が育て上げた優秀な技術人材50名を総動員することで、大量受注に対応することができた。このような成長機会をつかんだことで、売上高は2016年3月期の34億5,000万円から2022年3月期に71億円へ倍増、2024年3月期には200億円を突破し、大幅なスケールアップを実現した。売上拡大は社員への利益還元にもつながっており、定期昇給はもちろんのこと、2023年度の賞与は支給給与の8.5か月分という中小製造業では異例の数値である。「あらゆる分野の技術革新の波に負けないよう、人材育成の環境を整えながら一層技術力を高め、この先も更に成長していきたい」と西村社長は語る。

事例2-2-2 株式会社ササキ

“人”重視の投資で地域経済を牽引し、良質な雇用を生み出す企業

所在地 山梨県韮崎市

従業員数 274名

資本金 5,000万円

事業内容 電気機械器具製造業

▶「人間の手でしか作れない分野」では、人材確保がカギ

山梨県韮崎市の株式会社ササキは、電気供給や信号用の電線を束にしたワイヤーハーネスを製造する企業である。半導体製造装置を中心に、航空・宇宙・防衛、自動車(レーシング)、理化学機器といった、特に高い信頼性が要求される四つの領域を対象に、高付加価値の製品を多品種少量生産・短納期で手掛けられることが強みだ。「(自社の製品は、)人間の手でしか作れない分野。はんだ付け一つでも品質を左右し得る」と佐々木啓二社長が語るように、細かい手作業が必要とされる同社製品の製造においては、人材確保がカギとなる。

▶取引先の需要増に対応すべく、人材確保・定着の取組を進める

2018年に主要取引先である半導体メーカーが宮城県で生産体制を増強したことに伴い、同社も宮城県に工場を建設し、半導体製造装置分野を山梨本部から増設することとなった。新たな土地で取引先の需要増に対応できる生産体制を構築するため、同社は人材の確保・定着に向けて様々な取組を行った。まず、毎年3.0~3.5%の定期昇給による賃上げを実施し、従業員への利益還元を進めながら、子育て世帯の女性が働きやすい環境を整備するため、フレキシブルな勤務体制の導入など就業規則の改正に取り組んだ。また、月額1万円の子ども手当を取り入れるなど、従業員からの要望を踏まえた職場環境の整備や福利厚生の充実等を進めた。その結果、2024年にはほぼ100%の従業員を現地で採用し、従業員数は220名に拡大。また、同社は地域での新たな雇用創出だけでなく、現地企業との協業連携を進めることで地方サプライチェーンの活性化に貢献し、地域経済を牽引する役割を担いつつある。

▶「山梨に『丸の内』を」をコンセプトに地域の良質な雇用を実現

さらに2023年には、自動車R&D分野、航空・宇宙・防衛分野を強化するため、山梨本部に新工場を建設。同工場を働きやすく誇れる職場とすべく、「山梨県韮崎市に『丸の内』をつくる」をコンセプトに掲げ、女性や若手の意見を多く取り入れ、広くすっきりした作業スペース、明るくモダンな休憩所、フィットネスジム、パウダールーム付き更衣室などを完備。現在では、女性比率は5割を超え、新卒採用では毎年必要な人数を確保しており、従業員の平均年齢は38歳と若手が多い。こちらも従業員は現地採用で、女性・若者を山梨に定着させており、良質な雇用を実現している。

今後は、生産力強化と並行して工場内のDXによる生産性の向上を進めながら、半導体の需要変動に左右されないよう、半導体製造装置以外の新分野の技術力も高めるために全社一丸で成長を続け、2031年の売上高110億円を目指している。「職場環境の評判が地域で広まっており、無理なく人材確保ができている。今後は年4.5%の賃上げを目指し、働きやすい職場環境を一層整備し従業員のエンゲージメントを高め、業績向上による従業員への還元という好循環を続けていきたい」と佐々木社長は語る。

コラム2-2-1 中小企業の成長経営の実現に向けて

1.はじめに

中小企業庁は、令和5年度に引き続き、令和6年3月~5月にかけて、「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」(座長・沼上幹早稲田大学教授)(以下、「本研究会」という。)を開催し、中小企業が「100億企業22」への成長を目指すことの意義や重要性を示した令和5年度の中間報告書に続き、令和6年6月、成長志向の中小企業経営者を増やし、100億企業の創出を加速化するための政策の在り方を示す「第2次中間報告書」を公表した。本コラムでは、本研究会の多岐にわたる検討課題のうち、重点的な議論が行われた、「成長機会の発掘・成長に資する経営者ネットワーク」を取り上げるとともに、100億企業への成長に向けて基盤となる要素として集中的に議論された、「成長資金の調達」及び「人材の確保・育成と組織体制の構築」に関するトピックについて紹介する。

22 年間の売上高が100億円超の中小企業のことを指す。

2.成長志向の経営者を増やすためのアプローチに関する議論

(1)100億企業の売上高規模に応じた特徴と、サプライチェーンのポジションに応じた特徴的・共通の打ち手等の分析

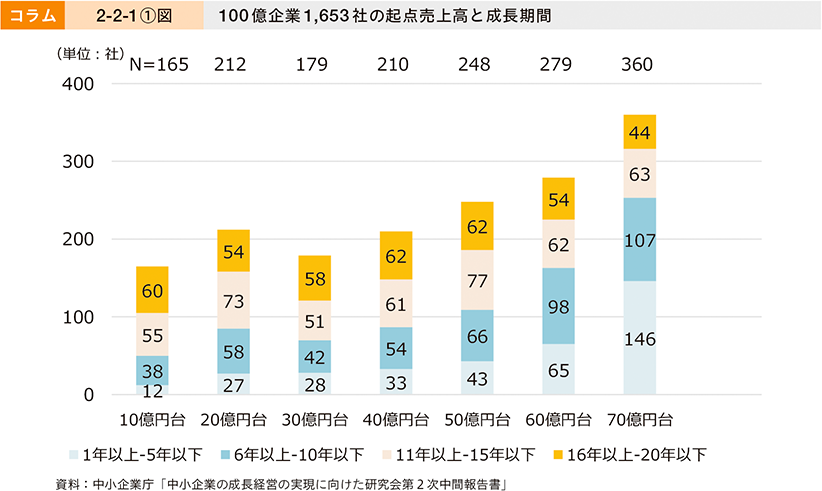

本研究会では、「経営者自身が、現状の正確な理解と危機感を持つこと/これらと表裏の関係にある成長メリットを知ること」へのアプローチの一環として、100億企業の成長過程の分析を実施した。同分析は、2002年~2022年の間に売上高10~70億円台から売上高100億円以上へ成長した企業1,653社を抽出し、全体の傾向についてデータ分析を行うとともに、さらにその中から比較的100億企業の数が多く地域の偏在が少ない業種から企業を抽出し、この群に対比のための非成長企業を加えた合計200社23の個別の成長過程を分析することとした。

全体のデータ分析24では、100億企業への成長過程で、総資産に対する借入金の割合の低下及び利益剰余金の割合の増加など、自己資本比率が高まる傾向が見られたことから、自己資本比率を高めるために必要な経常利益率の向上のため、特定の取引相手に大きく依存しないビジネスモデルの構想や自社でイニシアチブを持つことが重要であるとの示唆が得られた。

個社の成長過程の分析では、100億企業がこれまでに売上高の規模に応じて、どのような課題に直面し、どのような打ち手を講じたかを一般化した。サプライチェーン上のポジションごとに特徴的な、又は共通の打ち手を整理したところ、「事業戦略の構想・推敲」、「設備投資」、「研究開発」、「組織・人材・M&A」及び「資金調達」の各領域で、共通の打ち手が見られた。

23 成長企業140社、非成長企業60社の合計200社を抽出。成長企業は、100億企業数の多い製造業、卸売業・小売業を中心に選定している。成長のきっかけを探るため、売上高が3~5年程度、一定規模(10~20億円台、30~40億円台、50~60億円台)にとどまったことのある企業を抽出した。非成長企業は、成長企業の比較対象として、上記の業種において会社法上の「会社」に該当し、かつ直近10年間の売上高が、10~20億円台、30~40億円台、50~60億円台のいずれか一つの区分にとどまっている企業を抽出した。

24 100億企業1,653社に関して、売上高等の財務データや経営者情報等の定性面についても分析を行っている。

(2)成長機会の発掘・成長に資する経営者ネットワーク

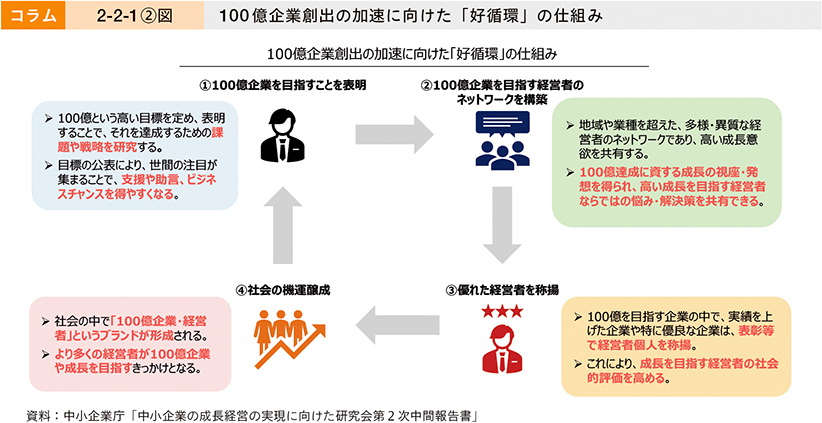

100億企業の売上高の規模に応じた課題や共通の打ち手等を整理した結果、これらの端緒となり得る、ノウハウなどに関する「気づき」を経営者が得るための「相談相手」や「学び」を考察するに至った。

支援機関や金融機関は、経営者が「気づき」や「学び」を得られる相談相手として引き続き重要な役割を担っている。また、これらに加えて、売上高の規模に限らず、「気づき」や「学び」を得られる存在として「他の経営者」も挙げられた。

他の経営者と積極的に交流し、「気づき」や「学び」を得て、課題の発見と打ち手を講じることに取り組み、自身の経験を他の経営者の「気づき」や「学び」にもつなげる、そのような循環的なネットワークが生まれることによって、個別の中小企業の成長だけでなく、「成長志向の経営者が増える」ことが期待される。

3.100億企業への成長に向けて基盤となる要素

(1)成長資金の調達

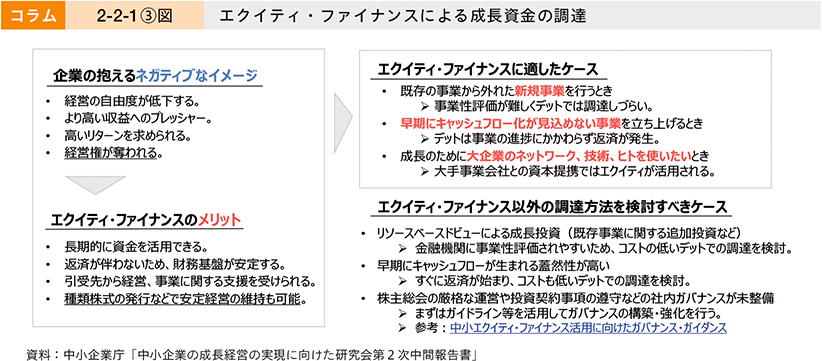

令和5年度「中小企業における最適なファイナンス手法に関する調査」及び中小企業庁によるヒアリングから、売上高規模が大きくなるほど、エクイティ又はメザニン・ファイナンスの利用割合が高くなることが分かっている。

資金調達をデット・ファイナンスのみで行おうとすると、調達のしやすさなどを背景に、新規事業であっても事業性評価がしやすい既存事業の周辺領域にとどまってしまう傾向があることから、リスクを取る新しい挑戦に向けた資金調達手段としては、エクイティ・ファイナンスが有効と考えられる。

他方、エクイティ・ファイナンスに対する恐怖心やネガティブなイメージを抱いている経営者も少なからず存在することから、中小企業の経営者の正しい理解を促進するため、エクイティ・ファイナンスのメリットや適した活用のケースを発信した。

メザニン・ファイナンスについても、本質的には成長資金の調達に適した特徴を持つことに注目し、必ずしも資金繰り安定のための調達方法に限られない、成長資金の調達方法としての活用を促すメッセージを発信した。

エクイティ・ファイナンス、メザニン・ファイナンス共に、中小企業の経営者の正しい理解が進み、特に成長志向の中小企業における活用が広がっていくことを期待したい。

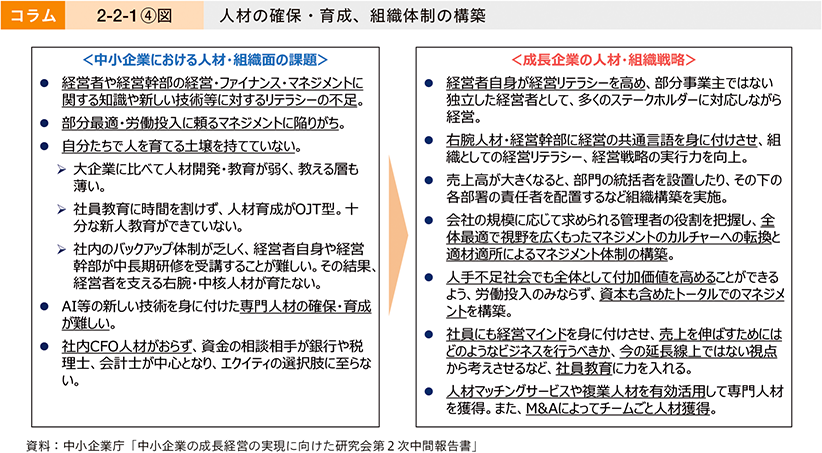

(2)人材の確保・育成と組織体制の構築

本研究会では、中小企業が成長していくためには、「組織としての総合的な能力」(ケイパビリティ)を向上させていく必要があることが示唆された。そのために必要となる要素を、人材への投資、現状の組織体制に整合する人材確保・育成に分けて、議論を深めた。

人材への投資に関しては、主に経営人材に着目し、経営者だけが成長志向に至っても、組織内で孤立するおそれがあることなどを踏まえ、経営者を支える経営幹部の育成にも焦点が当てられた。

経営者・経営幹部の育成には、中小企業大学校の研修の継続的な活用や、専門家を派遣する独立行政法人中小企業基盤整備機構のハンズオン支援が有用であると考えられる。

現状の組織体制に整合する人材確保・育成に関しては、経営戦略と人材戦略を一体的に構想・実践することを説く「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」(2023年6月)の活用を推奨し、戦略的な組織・人材戦略策定に当たっての糸口とするよう発信した。

また、同ガイドラインでは、内閣府や金融庁の公的機関のほか、民間の人材マッチング事業を取り上げており、これらが活用され、中小企業の構想する具体的な組織体制とこれに整合する人材の確保・育成が促進されることが期待される。

4.今後の政策の方向性について

中小企業庁では、本研究会での議論を踏まえ、成長のきっかけ、後押しとなる環境整備を行うため、成長段階に応じたシームレスな支援を行う旨の方向性を打ち出した。

令和6年度補正予算では、持続的な賃上げの実現に向けた中小企業の成長投資支援として、「成長加速化補助金」や「100億企業育成ファンド出資事業」の新設など、令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制の拡充を行った。

経営者の挑戦姿勢を後押しし、成長支援のインフラを整備することで、成長志向の中小企業経営者が顕在化し、各経営者が相互に刺激し合いながら高みを目指すエコシステム、機運が全国各地に生まれることを期待し、中小企業庁として、中小企業の飛躍的成長の実現を促進していく。

コラム2-2-2 「社員に愛される会社」からひもとく地域の良質な雇用

1.背景・目的

経済産業省では「経済産業政策の新機軸」において、地方と都会、大企業と中小企業といった格差解消を成長機会と捉え、域内需要の減少に対応しながら一人一人が豊かに生活できる2040年頃の日本を目指す「地域の包摂的成長」という考え方を提示した。その実現に向けては、地域の核となる中堅・中小企業の在り方を改めて考えるとともに、少子高齢化・生産年齢人口の減少という構造的な人手不足の中で、地域で保有すべき「良質な雇用」の解像度を高め、その実践を進めることが重要である。

近畿経済産業局では、地域の包摂的成長に資する「良質な雇用」の実現のためには人と組織が選び、選ばれる関係を基盤とする経営、すなわち地域企業における人的資本経営の実践が不可欠との仮説を立て、地域の中堅・中小企業が良質な雇用を実現するための具体的取組を探るとともにそれらの取組が経営に与える影響等に関するヒアリング調査を実施した。

同ヒアリング調査では、2022~2023年度の2年間で、関西を中心に人財の獲得・育成に秀でているとの表彰等の情報や、経営者からの推薦に基づき、55社の中堅・中小企業を訪問。各企業が実践する数々の取組を把握するとともに、これらの企業群が取組の根幹に有する経営の目的が「社員の幸せ」であるという共通項も併せて把握した。

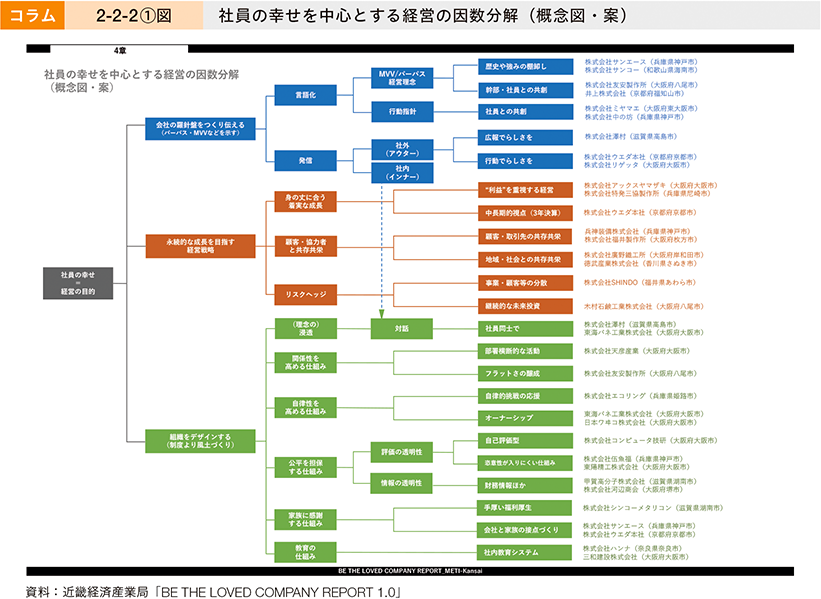

同ヒアリング調査を踏まえ、近畿経済産業局では地域の良質な雇用を実現するために必要な、地域企業における人的資本経営を「人(社員)の幸せを中心に据えた経営」と位置付け、当該経営を実践するための具体的な方策・取組について「社員の幸せを中心とする経営の因数分解(概念図・案)」として整理した。そして、このような経営を実践する企業が広がるための機運醸成の一環として「BE THE LOVED COMPANY PROJECT」と銘打ち、「働きがいのあるいい仕事、いい会社とは何か」を探り続けている。

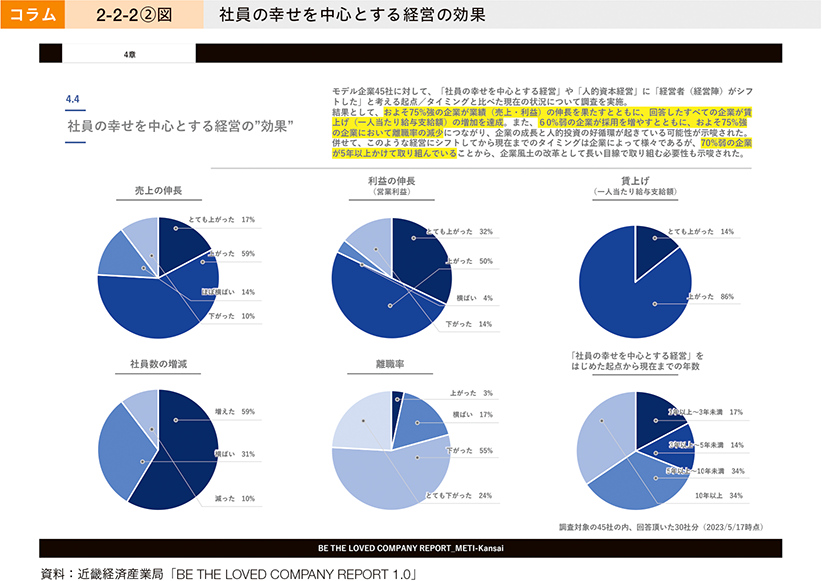

2.「人(社員)の幸せを中心に据えた経営」の効果

1.において整理した「人(社員)の幸せを中心に据えた経営の因数分解」を踏まえて、人的資本経営の実践が企業の財務や組織に与える効果について把握すべく、2022年度の協力企業を対象にアンケート調査を実施した。

本アンケート調査は、「自社にとって、社員の幸せを中心とする経営」に、経営者(経営陣)がシフトしたと考える起点/タイミングと比較し、現在の経営状況についてその比較を行った。結果として、回答企業(30/45社)のうち、およそ75%強の企業が業績(売上げ・利益)の伸長を果たすとともに、回答した全ての企業が賃上げ(一人当たり給与支給額の増加)を達成。また、90%の企業が人材確保・維持を達成するとともに、およそ75%強の企業において離職率の低下につながり、企業成長と人的資本投資の好循環が起きている可能性が示唆された。

また、このような経営にシフトした時から現在までの経過期間において、70%弱の企業が5年以上掛けてじっくりと取り組んでいることが判明。短期的に効果が上がるような取組ではなく、日々の営みやコミュニケーションの蓄積で育まれる企業風土の改革の取組として長い目線で取り組む必要性も示唆された。

3.「人(社員)の幸せを中心に据えた経営」の具体的取組

「BE THE LOVED COMPANY REPORT」では、1.で示した「社員の幸せを中心とする経営の因数分解(概念図・案)」のそれぞれの項目に即したより実践的な事例企業について、2022年度版に35事例、2023年度版に23事例を掲載している。本稿では具体的な企業の実践事例を3社紹介する。

事例:株式会社ウエダ本社(京都府京都市)

<会社の羅針盤をつくり伝える-行動でらしさを>

株式会社ウエダ本社は、「働く環境の総合商社」として多様なプロジェクトを展開しているが、長期的なプロジェクトが多いため、単年度の売上げや利益が実態を反映しきれず、経営状況が決算書に正しく表れないという課題に直面していた。

この課題を克服するため、同社は「3カ年決算」という新たな考え方を導入。3年を1期と捉え、経営状況や今後の戦略を取引先と共有することで、短期的な業績にとらわれることなく、経営の視野が広がった。

また、自社が大切にする価値観を世に発信するイベント「京都流議定書」を主宰し、協力企業や顧客も招待することで、一層の信頼関係の強化と安心感を提供することにつながり、より良いビジネス環境と関係性を築くことができている。

事例:木村石鹸工業株式会社(大阪府八尾市)

<永続的な成長を目指す経営戦略-継続的な未来投資>

木村石鹸工業株式会社では、「広告宣伝費」「教育研修費」「コンサルティング費用」の三つの経費を「未来費用」として捉えている。これらの費用を自社の未来を創るための投資と再定義し、財務諸表上での位置付けを見直した。この考え方により、未来への投資が時間軸でのリスクヘッジになると考えている。

「この再定義により、経営者や幹部のマインドセットが変わる」と、同社の木村社長は述べる。短期的には費用対効果が見えづらいため、従来の価値観ではコストカットの対象とされがちだが、「未来費用」として捉えることで、これらの費用が減少することは「自社の未来に対する投資ができていない」ことを意味する。

結果として、持続的な成長を志向する経営者や幹部にとって、未来への投資ができていないことは心理的なプレッシャーとなり、逆に安定的な投資を続ける機運を高めることにつながっている。

事例:株式会社友安製作所(大阪府八尾市)

<組織デザイン-フラットさの醸成>

株式会社友安製作所では、一般的に社員が社長に意見を言うことが難しいとされる状況を打破し、フラットな社内風土を実現するために2014年から「ニックネーム制度」を導入している。この制度では、年齢や役職に関係なく互いに愛称で呼び合い、役職呼びを禁止することで、親しみやすい雰囲気を作り出すことに貢献している。これにより、新人や中途社員もスムーズに職場になじむことができ、上下の垣根が低くなったという。

さらに、全社員の業務日報をオープン化し、SNSを活用して全社員が自由に閲覧できる環境を整備した。これにより、部署を越えた業務の理解が深まり、自然な協力関係の創出に貢献している。また、社員同士が気軽に「いいね」やコメントをし合うことで、個々のモチベーション向上にも寄与し、これまで以上に意見を言いやすい職場文化を育むことに成功している。

コラム2-2-3 地域の良質な雇用の創出に向けた産業立地の推進

経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会では、累次の検討作業の中で、少子化対策に資する「地域の包摂的成長」をミッションとして掲げてきた。この観点から、地域において、地域の稼ぐ力を高め良質な雇用を創造することで、地域の所得水準の引上げや豊かな生活環境を併せて実現していくことが重要である。

地域経済を牽引する中堅・中小企業の内発的成長を促進することに加えて、国内外の幅広い分野の国内投資を呼び込むことで、地域に良質な雇用を生み、関連企業を含めたサプライチェーンの活性化など地域経済に波及効果をもたらしていく中で、円滑な投資の障壁となる課題に対処する産業立地政策の重要性がとりわけ増している。過去の政策の成果と反省を検証しつつ、新しい地方創生と産業政策を一体的に推進する方策について検討を進め、産業立地政策を力強く推進していく必要がある。

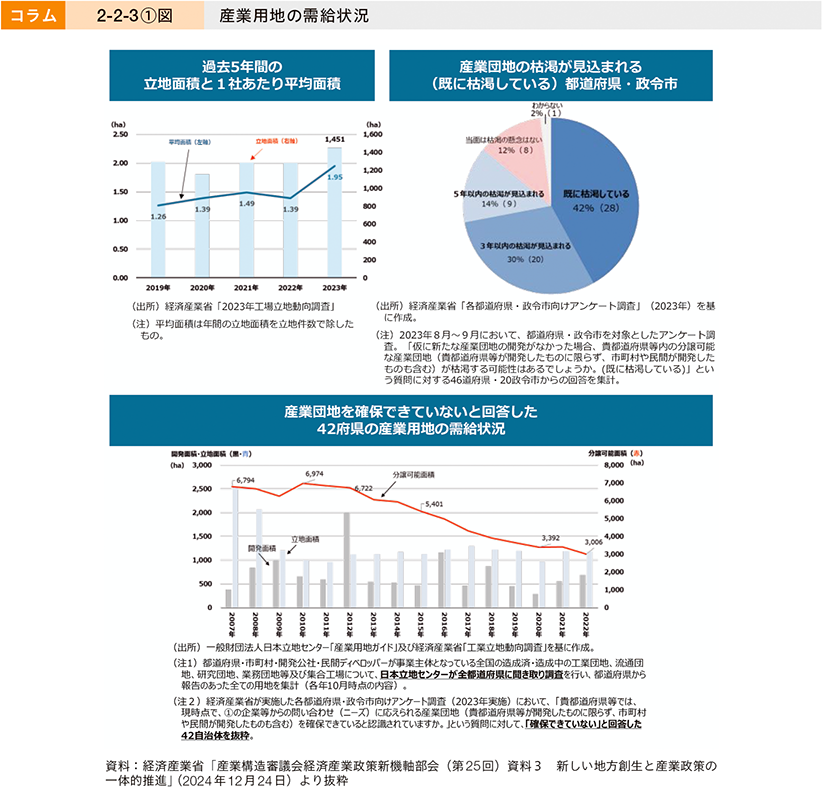

1.国内立地の促進により局所的に不足する産業用地

近年、地政学リスクに伴うサプライチェーンの見直し等に加え、GX・DXや経済安全保障、中堅・中小企業政策の強化も相まって、30年ぶりとなる水準の賃上げ、100兆円を超える設備投資、史上最高値水準の株価、GDPも初めて600兆円の大台を超えるなど、国内投資に「潮目の変化」が起きている。この変化を継続させるためには、予算・税制・規制緩和等あらゆる政策を総動員し、積極的な政策を更に展開していくことが必要であり、とりわけ、製造業を中心に国内回帰が進み、今後の産業立地も加速する中で、産業用地整備は地方経済の成長をもたらす観点から、ますます重要になってきている。

一部の地域では大型投資も生まれており、サプライチェーンを担う地域の中堅・中小企業も含めた投資が相次いでいる。コラム2-2-3①図のとおり、直近では1社当たりの平均立地面積も大きくなっている。また、産業立地ニーズは、立地条件の良いエリアや既存の産業集積の近傍に集中する傾向にあるが、企業ニーズの強い地域では産業用地の開発スピードが追い付いておらず、分譲可能な産業用地の面積ストックは、この10年で半減している。

過去には、地域振興整備公団(現:独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。))や地方公共団体が中心となり、全国各地での産業用地整備を促進していたが、バブル崩壊後は企業立地の低迷、円高の進行などにより国内工場の海外移転が相次ぐ中、多くの地方公共団体では産業用地の売却の長期化に伴う財政負担等を経験し、長らく新規の産業団地整備が行われていなかった。国内投資が活発になる一方で、長らく新規の産業用地整備が行われていなかった地方公共団体においてはノウハウ不足の課題があり、令和6年度は、「自治体担当者のための産業用地整備ガイドブック」を発行したほか、中小機構の助成金による「中小企業集積活性化支援事業」の一環として、一般財団法人日本立地センター(以下、「日本立地センター」という。)において、産業用地整備のプロジェクトマネジメント等にかかる地方公共団体向けの伴走支援や中小企業を中心とする工業団地の構造変化等対応支援を開始したところだ。

2.産業用地不足に対する政策的方向性

経済産業省をはじめ、政府機関においては、産業用地不足に対し、活用ポテンシャルの観点から、①整備済で未利用の産業用地、②重厚長大産業の大規模跡地及び③新規造成の三つの観点で取り組んでいく方向で検討が進められている。

①整備済で未利用の産業用地については、土地に関する非公表情報が多く企業による適地情報へのアクセス手段が限定的という点があり、産業用地のミスマッチの解消に向けたマッチングの仕組みの構築が必要である。ミスマッチの解消に向けたマッチングに関しては、工場立地法に基づく工場適地調査の結果を活用し、令和7年度からは、日本立地センターの事業において、円滑な企業立地の促進を図るべく、専門人材が間に入り、産業用地を探している企業と地方公共団体との間のマッチングを、企業が求める立地条件に関する調整も含めて行う予定である。

②重厚長大産業の大規模跡地については、土地の用途転換には、汚染状況調査に加え、場合により土壌汚染対策が必要になるが、事前にその要否が分からないために転換の判断に至りにくいという課題がある。また、外部環境変化に伴う様々なコストアップにより、中小企業にとっては、土壌汚染対策費用の確保が困難になっている。環境省において検討されている土壌汚染対策法の見直しを契機として、予見可能・合理的な制度運用(例:人の健康被害が想定されにくい臨海部等)となることが期待される。

③新規造成については、産業用地の取得や土地利用調整手続の円滑さ、地方公共団体におけるノウハウのぜい弱化等、地方公共団体の産業用地・インフラ投資へのリスク回避的傾向に課題がある。地方公共団体におけるノウハウの補完に関しては、今後も前述の日本立地センターによる伴走支援事業の強化を行いつつ、地方公共団体と民間ディベロッパーの連携についても促進していく必要がある。

産業立地政策は、地域の中堅・中小企業も含めたサプライチェーンの活性化など、地域経済に様々な波及効果を創出し、地域の「しごと」の創出につながる重要な取組である。今後も、政府としては、「潮目の変化」を継続させ国内投資を呼び込み、産業政策と一体となった新しい地方創生を推進していくため、産業用地整備をはじめ、関連インフラ整備、人材確保・育成等などの幅広い課題に対して、関係省庁で連携して取り組んでいく。