第5節 経営者の成長意欲

前節まで、中小企業における経営戦略・計画の策定と運用、経営の透明性・開放性の取組や人材戦略が、業績や人材確保に寄与する可能性があることを分析した。中小企業にとって、これらの取組の推進における経営者の役割は非常に大きく、経営者のスキルの有無、成長意欲が大きく影響を及ぼすことが考えられる。本節では、経営者自身の成長に向けた取組に焦点を当てた分析を行っていく。

1.経営者のリスキリング

経営環境の変化が激しい昨今、経営者に求められるスキルも多様化が見込まれる。本節では、経営環境の変化への対応等のために新たな知識やスキルを学ぶことを「経営者のリスキリング」と称し、その取組と効果に着目して分析を行っていく。

①経営者のリスキリングへの取組

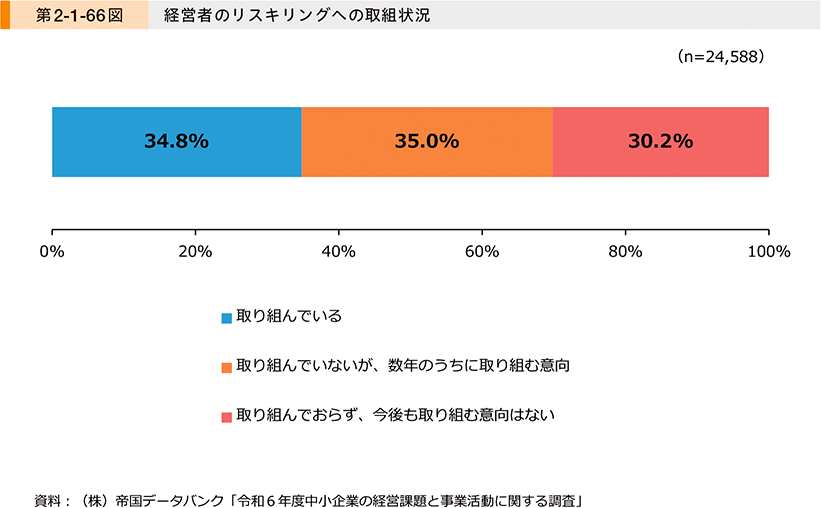

第2-1-66図は、経営者のリスキリングへの取組状況を見たものである。約3割の経営者がリスキリングに取り組んでいることが分かる。

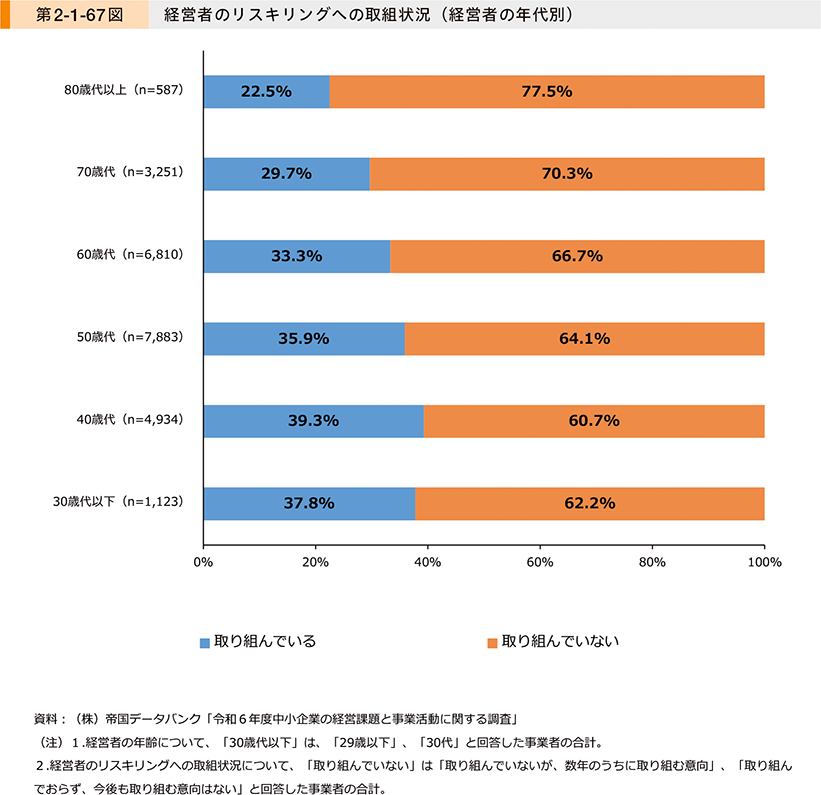

第2-1-67図は、経営者の年代別にリスキリングへの取組状況を見たものである。これを見ると、若い経営者ほど意欲的にリスキリングに取り組んでいる傾向にあることが分かる。

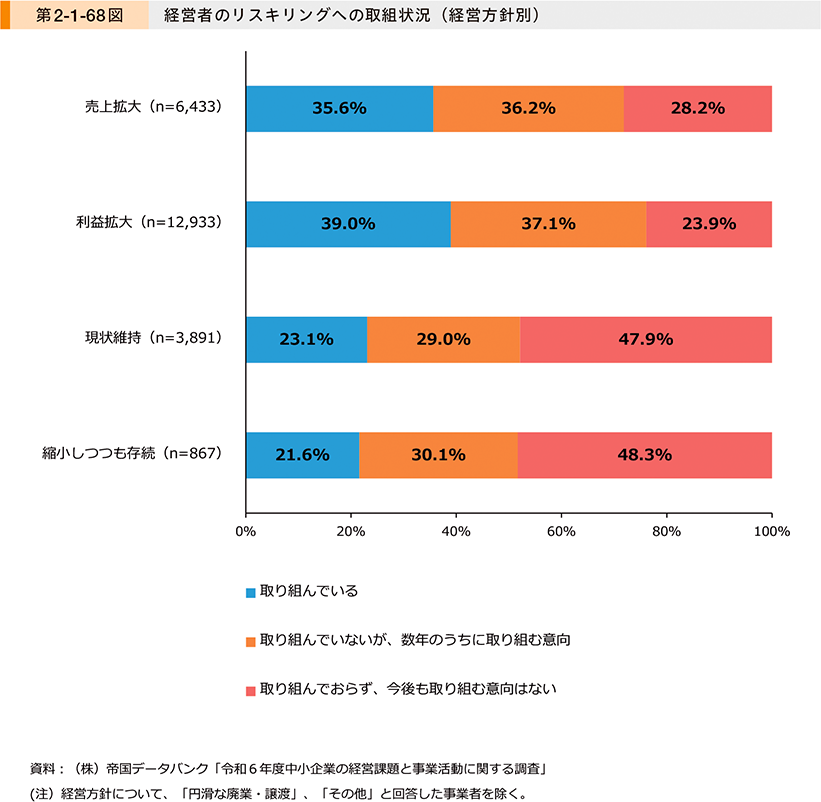

第2-1-68図は、経営方針別に経営者のリスキリングへの取組状況を見たものである。これを見ると、経営方針として「売上拡大」、「利益拡大」を挙げている事業者は、経営者のリスキリングに「取り組んでいる」割合が高いことが分かる。一方、「現状維持」、「縮小しつつも存続」を挙げている事業者では、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した割合が高い。

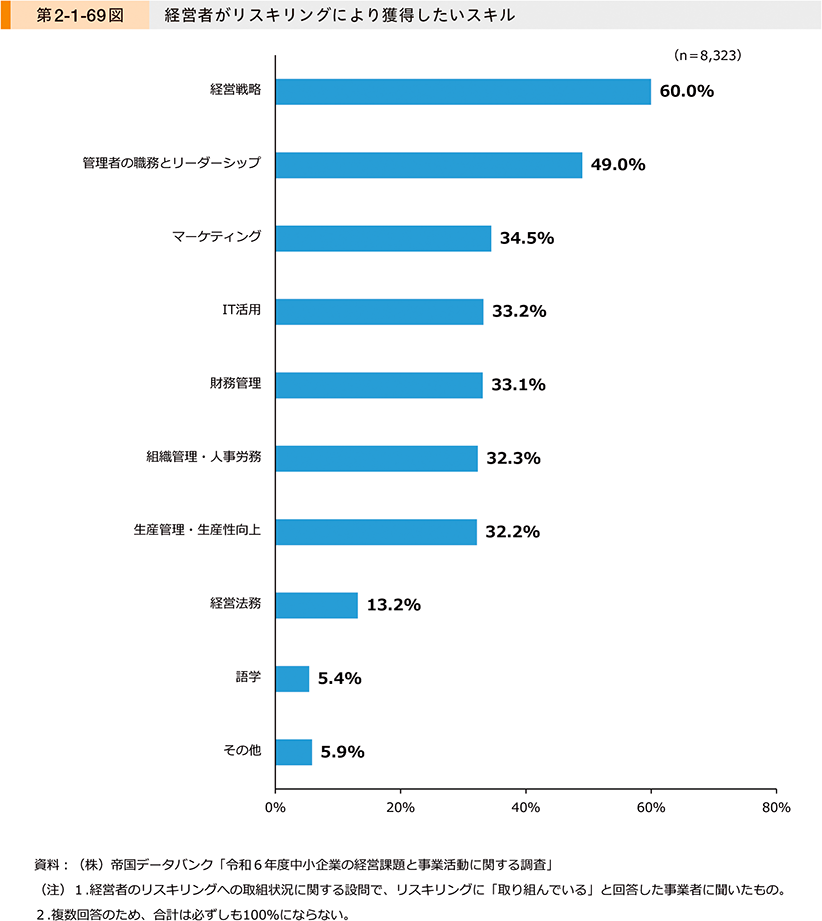

第2-1-69図は、経営者がリスキリングにより獲得したいスキルを確認したものである。これを見ると、獲得したいスキルとして「経営戦略」、「管理者の職務とリーダーシップ」といった経営者としての能力を高めるものの割合が高く、次いで「マーケティング」、「IT活用」といった営業や管理の強化を目的とするものが続いている。

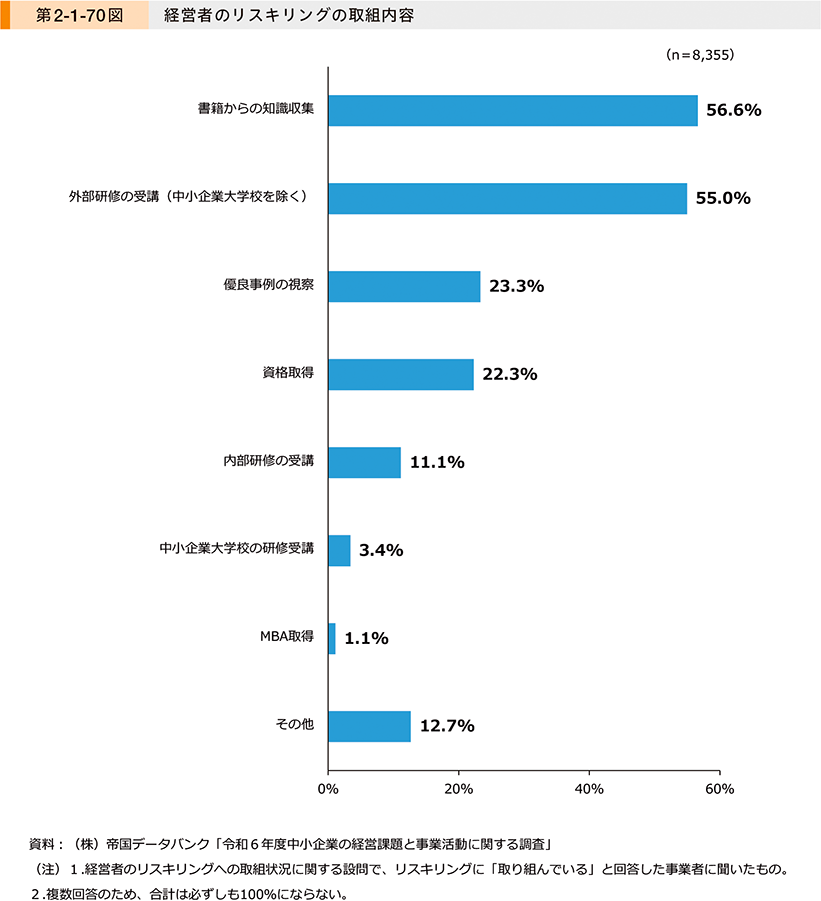

第2-1-70図は、経営者がリスキリングに取り組んでいる事業者に対して、リスキリングの取組内容について確認したものである。これを見ると、「書籍からの知識収集」、「外部研修の受講(中小企業大学校を除く)」と回答した割合が高い。

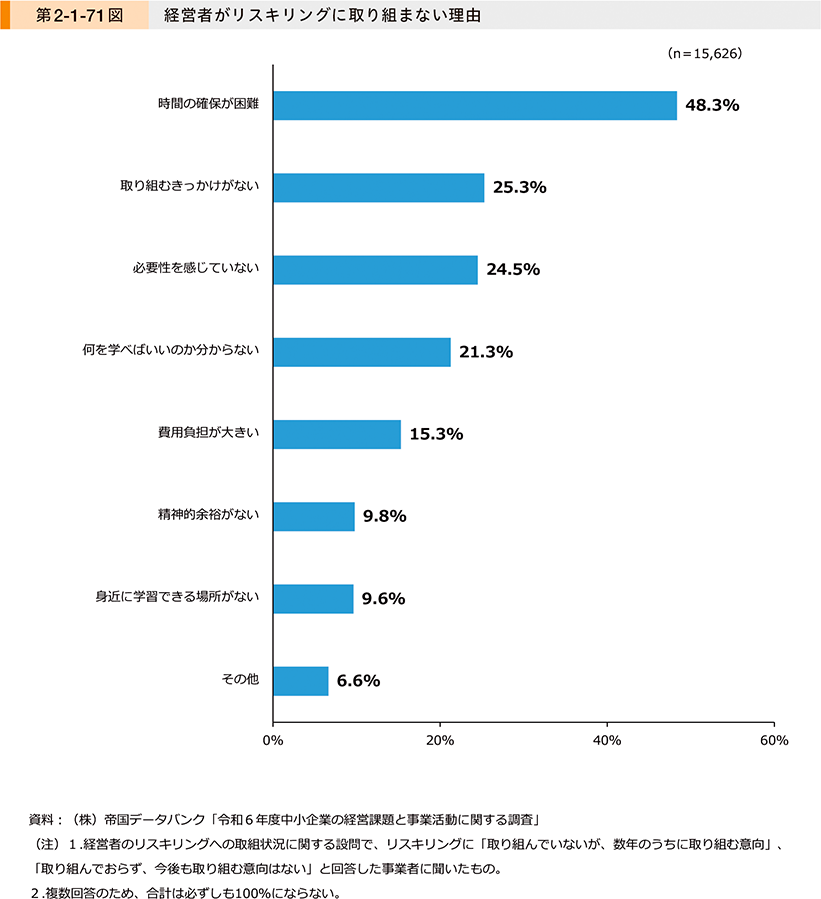

第2-1-71図は、経営者がリスキリングに取り組んでいない事業者に対して、取り組まない理由を確認したものである。これを見ると、「時間の確保が困難」の回答割合が最も高く、リスキリングに割く時間の確保が課題となっている様子が見て取れる。次いで、「取り組むきっかけがない」、「必要性を感じていない」、「何を学べばいいのか分からない」といった回答割合が高い。

②経営者のリスキリングの効果

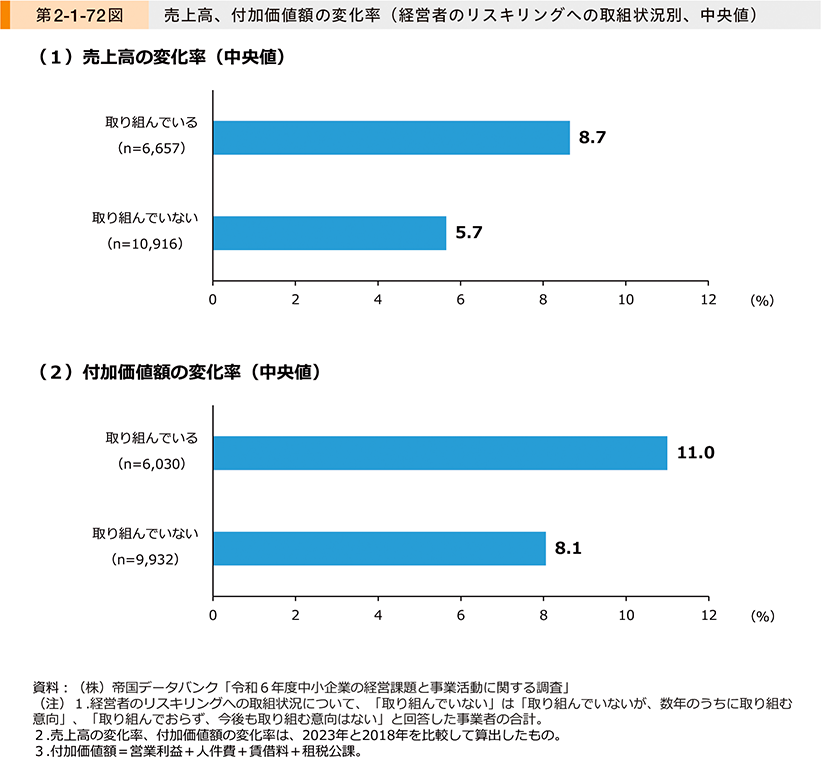

第2-1-72図は、経営者のリスキリングへの取組状況別に売上高の変化率(中央値)と付加価値額の変化率(中央値)を見たものである。これを見ると、「取り組んでいる」事業者は「取り組んでいない」事業者に比べて、両指標とも高い水準で増加していることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、経営者のリスキリングの取組が自社の成長に寄与することが示唆される。

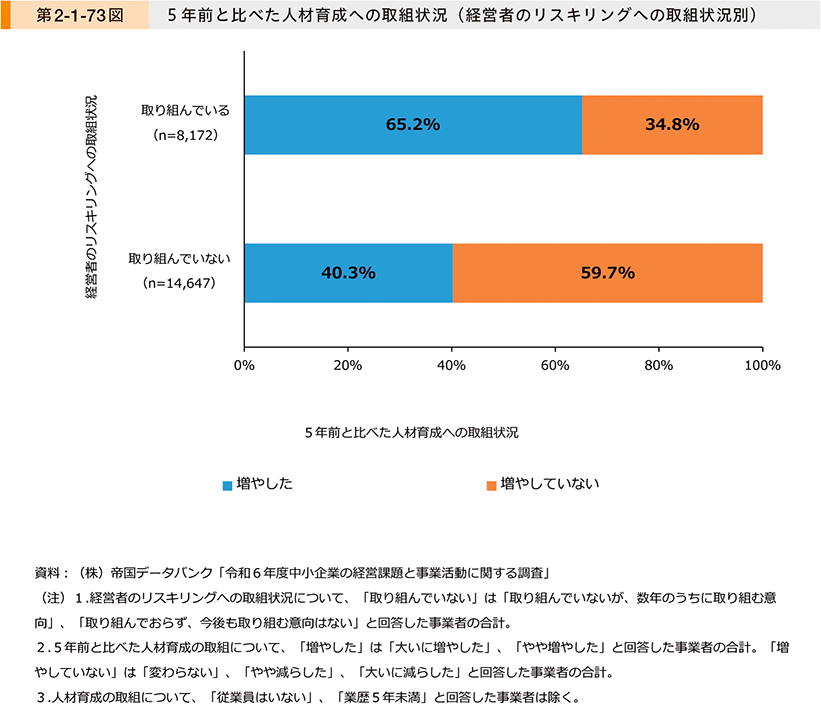

第2-1-73図は、経営者のリスキリングへの取組状況別に人材育成の取組状況を確認したものである。これを見ると、経営者がリスキリングに「取り組んでいる」事業者は「取り組んでいない」事業者に比べて人材育成に積極的に取り組んでいることが分かる。経営者の学ぶ姿勢が組織文化に昇華し、人材育成の取組につながっている可能性が示唆される。

③まとめ

本項では、経営者のリスキリングへの取組状況を確認した。経営者のリスキリングが業績に好影響を及ぼしている可能性が見て取れた。また、経営者の学びの姿勢は組織文化に昇華し、組織全体として人材育成・学びの風土が醸成されていることが示唆された。自社の成長・発展のためには、経営者自身の成長が重要だと認識し、必要とされる知識の把握・習得に努めることが求められる。

事例2-1-8では経営者のリスキリングへの取組により、経営改善や新規事業創出を実現して成長していることに加え、経営者の学びの姿勢が、学び続ける組織風土の醸成にもつながったことで成長を加速させている企業の事例を紹介する。

事例2-1-8 株式会社内池建設

経営者の積極的なリスキリングにより成長している企業

所在地 北海道室蘭市

従業員数 54名

資本金 1億円

事業内容 総合工事業

▶若くして社長に就任。山積する経営課題に直面する

北海道室蘭市の株式会社内池建設は、1980年創業の建設会社である。内池秀敏社長は大手ハウスメーカーを経て、2005年に28歳で実父が創業した同社に入社した。「優良企業としか聞いていなかった」と当時を振り返るが、同社に入社すると、室蘭エリアの公共工事への依存、競争優位性がなく価格競争に陥った低収益体質、マネジメント不足や残業・休日出勤を当たり前とする組織文化など、山積する問題に直面した。2007年に30歳で社長に就任後、社内での求心力や経験を補うため、自身で様々なスキルを獲得・活用することで、変革に取り組んできた。

▶中小企業診断士やIT知識を取得。「選択と集中」で目覚ましい成長を遂げている

まず、内池社長は就任後、中小企業の経営課題の診断・助言を行う国家資格である中小企業診断士を取得。同社の事業改革には経営理論の知識に基づいた戦略が必要との考えからだった。資格取得後、自社の経営資源や外部環境の動向を分析する中で、少子高齢化で市場が縮小する室蘭エリアだけでは成長が見込めないと判断。経営理論のセオリーである「選択と集中」を意識し、室蘭エリアで見込まれる受注減による余剰人員と不採算だった苫小牧支店閉鎖で生じたリソースを市場規模が大きい札幌エリアに集中投下した。併せて、中小企業診断士としての知識をいかし、財務体質改善や原価管理を通じた収益性向上、社内ルールの制定による健全な組織運営にも取り組んでいる。さらに、業界でもいち早くITの事業活用に目を付け、ITスキルの習得にも注力。内池社長が先頭に立ってIT活用を進め、新規事業への活用や、営業・現場管理システム導入による案件の一元管理化を遂行した。中小企業診断士とIT知識を掛け合わせて生まれた1,000(戦)通りの構造シミュレーションから顧客ニーズに合った提案を行う倉庫工場建設に特化した新規事業「戦略倉庫」は、現在の収益の柱になっている。旺盛な倉庫工場需要を見定め、経営資源を集中投下するという「選択と集中」により生産性は飛躍的に向上、案件の一元管理化による残業時間等の削減でコスト低減も実現されている。内池社長の社長就任直前期である2006年と直近2024年5月の決算を比較すると、売上高は約1.5倍、営業利益は約27倍、社員の平均残業時間は70%削減、平均年収1.2倍と目覚ましい成長を遂げている。

▶経営者の学ぶ姿勢は組織風土となり、社員の主体的な学びが進んでいる

内池社長の学ぶ姿勢は組織風土に昇華している。内池社長は会社方針として社員の資格取得を掲げ、一級建築士、宅地建物取引士、簿記などの資格勉強を1日2時間まで業務時間中に行えるようにした。さらに、業務面や金銭面でサポートする「一級建築士特待制度」や簿記の社内勉強会、資格手当等の制度も整備している。内池社長は「堂々と教科書を机に広げて勉強して良い。むしろそれを推奨する」と社員の学びを応援する。取組翌年の2023年度には一級建築士の合格者が誕生。2024年度は最終結果を待つが、5名が二次試験を通過しており、取組の効果が表れている。また、ITスキルについても、未経験ながら主体的に学んで中核として活躍する人材が現れ、事業展開にも新たな可能性が生まれている。内池社長自身も新たな学びに意欲を見せ、同社の更なる成長が期待される。「心の幸せは、自身の成長だ。社員には、資格取得などの研鑽で自身を高める機会、また、高めた自分を発揮する場を提供したい。こうした取組が企業成長を実現する好循環を生むことが重要だ」と内池社長は語る。

コラム2-1-2 中小企業診断士

1.中小企業診断士とは

中小企業の発展において、中小企業が経営資源に関して、適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下、「経営診断」という。)を受けることが重要である。そのため、経済産業省では、中小企業が経営診断を受ける機会を確保し、また、経営診断に従事する者の資質の向上を図ることを目的に、経営診断に関して一定の能力を有すると認められる者を中小企業診断士(以下、「診断士」という。)として登録している。

診断士制度は昭和38年に中小企業診断員制度として法定化された後、昭和44年に中小企業診断員から「中小企業診断士」に名称が改称された。当初、診断士は過去の財務諸表等の分析による問題点の抽出など、中小企業に対して「診断(現状把握・分析)」を行うことが求められていた。その後、平成12年に中小企業支援法(以下、「支援法」という。)が制定されたことに伴い、従来の「診断」業務だけではなく、経営診断の専門家として、中小企業の成長戦略策定やその実行のためのアドバイスを行うことに加え、中小企業と行政・金融機関等をつなぐ橋渡し役となることを期待され、現在では数多くの診断士が様々な分野で活躍している。

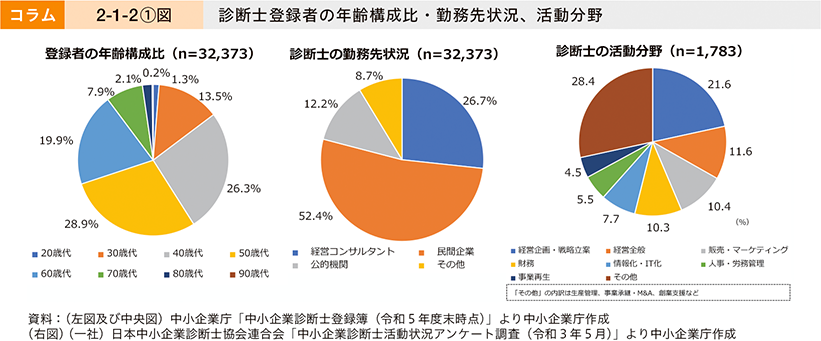

令和5年度末時点での診断士の登録者は32,373人であり、年齢は50代が28.9%と最も多く、次いで40代が26.3%である。また、勤務先の状況としては26.7%が経営コンサルタントとして勤務しており、民間企業や金融機関、公的機関に勤務しながら診断士資格を保有している「企業内診断士」は64.6%に上る。加えて、診断士の活動分野としては「経営企画・戦略立案」が21.6%と最も多く、「経営全般」が11.6%、「販売・マーケティング」が10.4%の順になっている(コラム2-1-2①図)。

2.中小企業診断士制度について

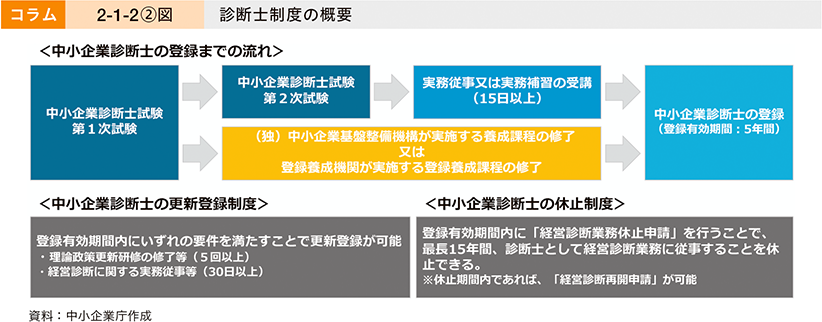

診断士として登録を受けるためには、支援法第12条第2項において指定試験機関として指定される一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が実施する診断士試験に合格し、経営診断に関する実務に一定期間従事するなど、所定の要件を満たす必要がある。

また、診断士としての登録有効期間は5年間であり、その登録有効期間内において、経営診断に関する実務従事及び新たな知識の補充を目的とした理論政策更新研修等を修了することで登録の更新を行うことができる。

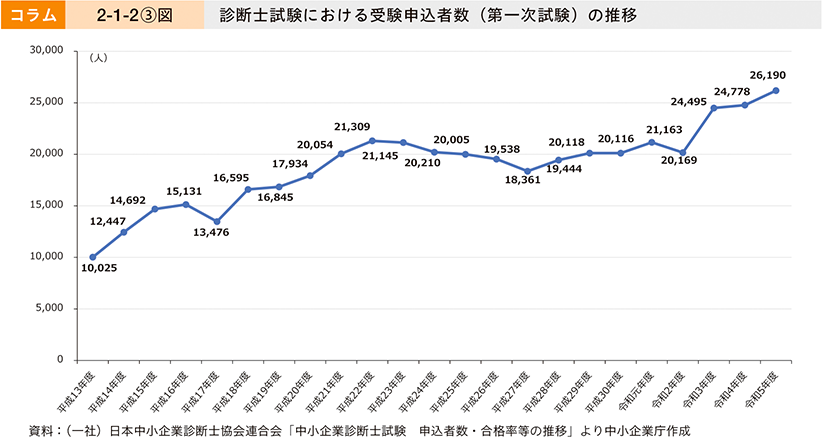

診断士試験について、現行の試験制度が開始した平成13年度の第1次試験の申込者数は10,025人だったが、平成21年度には20,000人を超え、令和5年度には26,190人まで増加した。また、診断士資格の取得を通じて、経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論など、経営コンサルタントだけではなく、民間企業等においても役立つ経営に関する幅広い知識を身につけることができる。

3.中小企業診断士の活躍

経営コンサルタントとして中小企業支援に携わる診断士に加え、経営診断の知見やスキルを所属する組織内で活用する診断士など、活躍の場面は多岐にわたる。

<経営コンサルタントとして活躍する女性診断士>

女性診断士A氏は、顧問先の建設業I社で女性技術者が活躍していることに着目し、「女性目線の建設業」をコンセプトに経営者と共に改革を進めていった。特に顧客開拓においては、保育園などの「女性が多く働く職場」を重点ターゲットに設定。保育園建設では、現場で働く人の声が不可欠と考え、「保育士女子会」などの開催を通じてニーズを収集し、女性ならではの気遣いとお客様の声を伺う姿勢を前面に打ち出した。こうした取組が奏功しダイバーシティ経営に取り組む企業から大型案件を受注したこともあり、支援を開始してからの13年間で売上高は7倍以上に成長している。

また、別の顧問先であるアパレル製造業N社では、売上高の9割近くを占めていたメイン取引先の売上高が半分以下に激減し、予断を許さない状況から支援を開始した。それまでの流通を見直し、業界としては異例の試みで季節セールを撤廃。原価計算と値付けの高精度化により、売上総利益率を2.9倍に伸ばした。これによって売上高は微減したものの利益金額を増加させ、N社は危機を脱することができた。加えて、自社の廃棄衣料をゼロにし、消費者への啓発活動も行う「捨てないアパレル®」の取組は、県のビジネスプランコンテストで最優秀賞を受賞。これらの事業推進はA氏と後継者の二人三脚で行い、その経験を基に事業承継が実現した。

<経営診断の知見やスキルをいかし所属企業内で活躍する若手診断士>

30代の女性診断士K氏は、IT企業で営業担当として従事している中で、コンサルティング領域のスキルを習得する必要性を感じ、診断士資格の勉強を開始。診断士資格の取得を目指していることを社内の上層部に伝えていたため、意欲的な社員として期待値が高まり、目線の高い業務へのアサインが増加した。具体的には、社内から選抜された社員を集めたプロジェクトにアサインされ、食品インダストリーでのホワイトペーパー作成を担当した。作成に当たっては、業界における外部環境の変化を踏まえた上で、当社が考えるDXアジェンダを整理する必要があり、診断士資格取得を通じて得た知識や論理的思考力を活用。新規顧客の獲得や既存顧客に対して認識の変化を促すことを主な目的とし、中長期での目線を踏まえつつ、足下の事業課題にどのように対応していくのかを記載する方針とした。

所属企業から資格勉強で得た知識は企業内でもいかされていることが認められたと感じており、診断士資格取得後は昇進を果たした。当社では兼業が認められているため、今後は兼業先で得た気付きや学びを社内で活用するなど、積極的に相乗効果を生み出すべく検討している。

2.経営者ネットワーク

中小企業庁が実施した研究会16では、経営者の成長意欲の醸成やスキル獲得の取組に当たり、優れた経営者との交流によるモチベーション向上がきっかけになる可能性を述べている。本項では経営者ネットワークに着目した分析を行う。

16 中小企業庁「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会 第2次中間報告書」(2024年6月)。以下、本章における「研究会」は同研究会を指すものとする。

①経営者ネットワーク17の活用

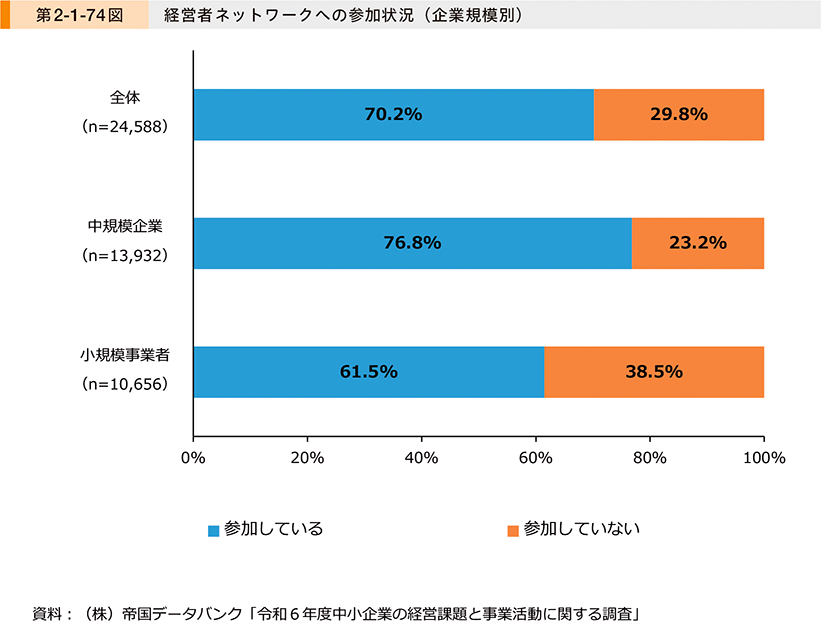

第2-1-74図は、経営者が経営者ネットワークに参加している事業者の割合を見たものである。これを見ると、「全体」では約7割の事業者が「参加している」と回答している。また、企業規模別に見ると、「中規模企業」は「小規模事業者」に比べて「参加している」と回答した事業者の割合が高いことが分かる。

17 ここでの「経営者ネットワーク」は、他社の経営者や経営幹部との交流を目的とした社外のコミュニティを指す。

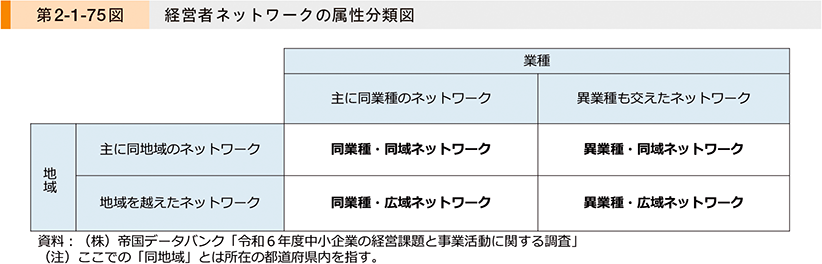

ここからは、経営者ネットワークについて、「同業種・同域ネットワーク」、「同業種・広域ネットワーク」、「異業種・同域ネットワーク」、「異業種・広域ネットワーク」の四つの属性に分けて分析を行っていく(第2-1-75図)。

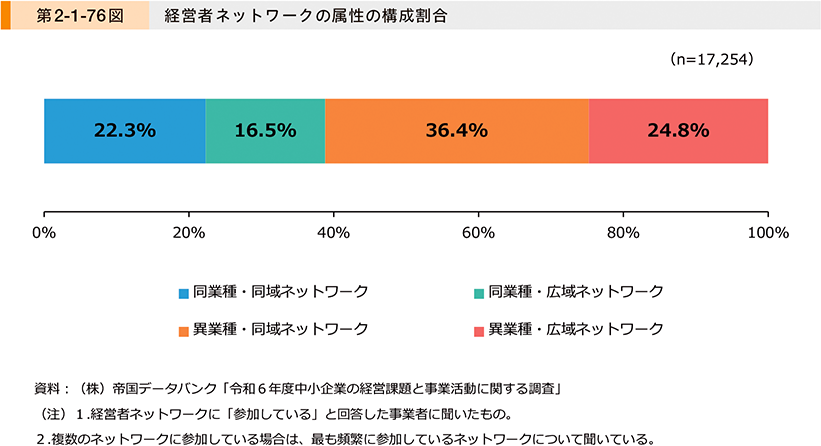

第2-1-76図は、経営者ネットワークに「参加している」と回答した事業者において、最も頻繁に参加している経営者ネットワークの属性の構成割合を見たものである。「異業種・同域ネットワーク」が最多で36.4%、「同業種・同域ネットワーク」と「異業種・広域ネットワーク」が2割強で同程度、「同業種・広域ネットワーク」が最も少なく16.5%となっている。

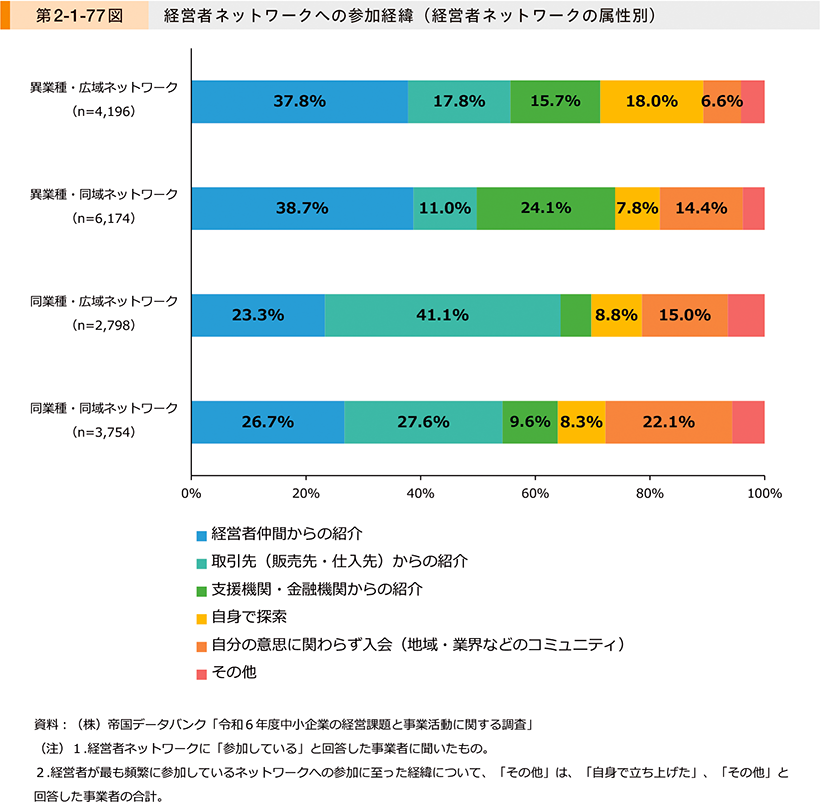

第2-1-77図は、最も頻繁に参加している経営者ネットワークの属性別に参加経緯を見たものである。他のネットワークと比較して高い割合の回答に着目すると、「異業種・広域ネットワーク」では、「自身で探索」して入会している割合が比較的高い。また、「異業種・同域ネットワーク」では「経営者仲間からの紹介」、「支援機関・金融機関からの紹介」の割合が比較的高く、各機関が所管地域で運営しているネットワークが想定される。「同業種・広域ネットワーク」では「取引先(販売先・仕入先)からの紹介」の割合が高く、業界団体等のネットワークが想定される。「同業種・同域ネットワーク」は「自分の意思に関わらず入会(地域・業界などのコミュニティ)」の割合が比較的高い。

②経営者ネットワーク活用の効果

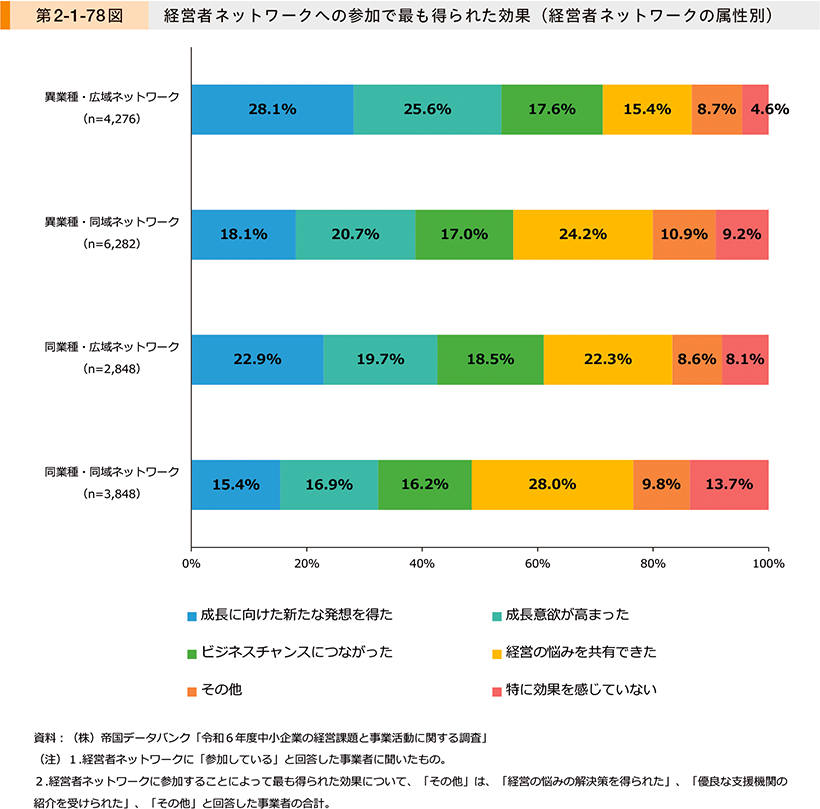

第2-1-78図は、最も頻繁に参加している経営者ネットワークの属性別に、経営者ネットワークへの参加によって最も得られた効果について確認したものである。「異業種・広域ネットワーク」では「成長に向けた新たな発想を得た」、「成長意欲が高まった」といった成長に関する選択肢への回答割合が高い。広域に様々な経営者と関わることが成長意欲の向上につながっていることが示唆される。また、「同業種・同域ネットワーク」や「異業種・同域ネットワーク」では、「経営の悩みを共有できた」の割合が比較的高く、地域特有の経営課題等の共有の場として有益な可能性がある。

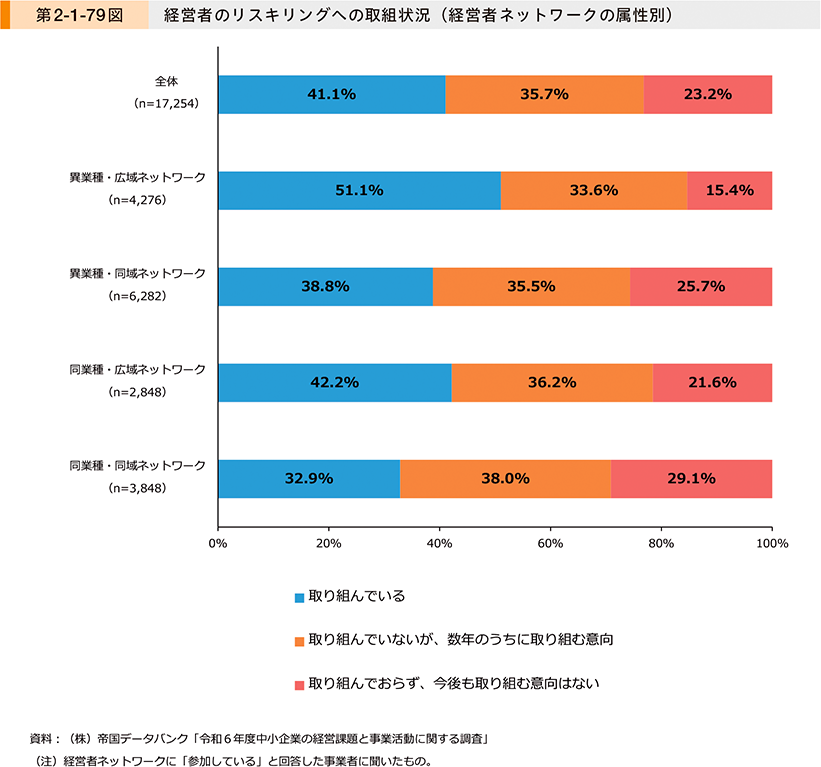

第2-1-79図は、最も頻繁に参加している経営者ネットワークの属性別に、経営者のリスキリングへの取組状況を見たものである。これを見ると、「異業種・広域ネットワーク」に参加している事業者は「取り組んでいる」と回答した割合が高く、かつ、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」の割合が低い。また、「同業種・広域ネットワーク」に参加している事業者についても、「全体」と比較して同様の傾向が見られる。第2-1-78図で示唆された、広域に様々な経営者と関わることで高まった成長意欲が、経営者のリスキリングという行動として顕在化している可能性がある。

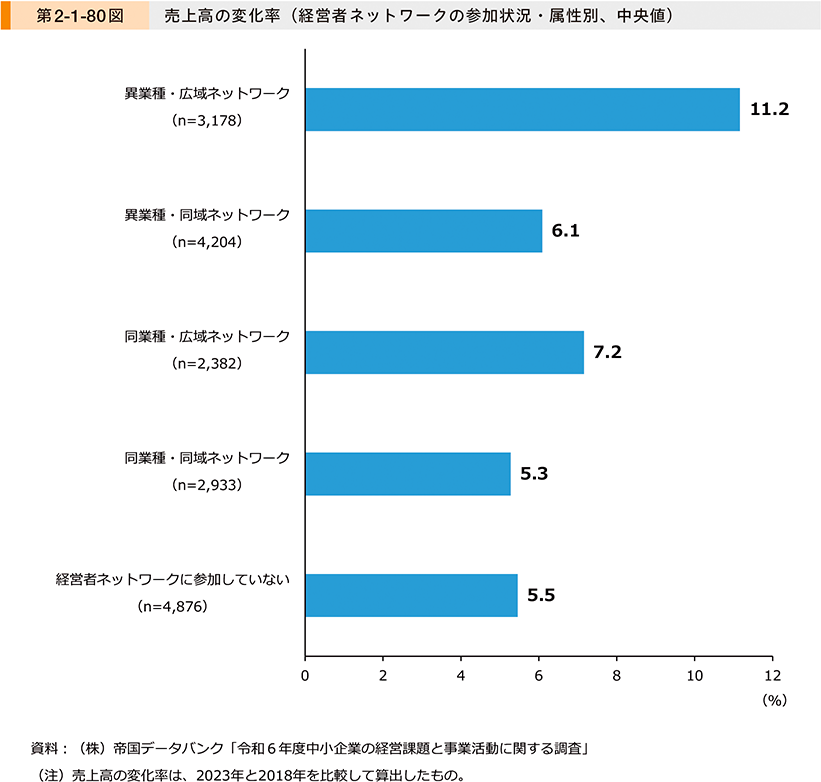

第2-1-80図は、最も頻繁に参加している経営者ネットワークの属性別に、事業者の売上高の変化率(中央値)を見たものである。特に「異業種・広域ネットワーク」は他のネットワークと比べて高い水準であることが分かる。また、「同業種・広域ネットワーク」も比較的高い水準にある。この調査結果から一概にはいえないが、これまで述べてきたような経営者の成長意欲の高まりが、結果として売上高の成長につながっている可能性がある。

③まとめ

本項では、経営者ネットワークに着目した分析を行った。特に「異業種」や「広域」といった、自身とは境遇の異なる様々な経営者と関わる機会は、経営者の成長意欲を高め、経営者のリスキリングといった行動にもつながっている可能性が確認された。また、こうして高まった成長意欲が業績にも好影響を及ぼしている可能性が見て取れた。

事例2-1-9では、異業種・広域の経営者ネットワークへの参加により、成長意欲を高めたことが企業風土の変革にもつながり、成長を実現している企業の事例を紹介する。

事例2-1-9 梅乃宿酒造株式会社

経営者ネットワークでの意識変革を成長につなげている企業

所在地 奈良県葛城市

従業員数 71名

資本金 3,000万円

事業内容 飲料・たばこ・飼料製造業

▶酒類需要の減少に直面しつつも変われない自社に問題意識を抱く

奈良県葛城市の梅乃宿酒造株式会社は、1893年創業の老舗酒蔵である。近年では、梅酒をはじめとした日本酒仕込みのリキュール「梅乃宿あらごし」シリーズが人気商品となっている。2013年に同社の社長に就任した5代目の吉田佳代社長は、人口減少やライフスタイルの変化による国内の酒類需要の減少から、自社の今後の売上げに不安を感じていた。一方、長い歴史の中で築き上げた相応の収益基盤によって社員には危機感が乏しく、経営幹部と共に自社の変革実現を議論する会議も頓挫してしまった。ただ、吉田社長はこの会議を通じて、自社が変わらない原因は社員ではなく、経営者である自分自身にこそ変革を進める覚悟がなかったことに気が付いたという。

▶自身の経営の固定観念から解放。成長意欲が駆り立てられ、変革に取り組む

吉田社長は自身を変革するために、高い数値目標を掲げる成長意欲にあふれた若手起業家が各地から集まる経営者ネットワークに飛び込んだ。最も自身を高めてくれそうなネットワークを能動的に探索したという。「外から見ていてすごいと思っていた経営者の方も、内情を話し合うと意外と自分と共通した悩みもあった。いろんな経営をしている方がいて『こんなに自由でいいんだ』と視野が広がった」とネットワーク参加当時を振り返る。また、多様な経営者と切磋琢磨することは自身の成長意欲を駆り立て、自社と同程度や自社よりも小さな規模の企業が挑戦して成長する様子に競争心と成長への覚悟を再認識することとなった。成長を目指すに当たっては、明確に高付加価値化による売上げ・利益拡大の方針を打ち出し、推進する覚悟を決めた。「売上高=顧客に喜んでもらった数」、「利益=自分たちの付加価値への評価」と定義した上で、売上高と利益の両方を追求する必要があることを社員に改めて訴えた。社内では、「現状維持では落ちるだけ」という問題意識を明確に提起し、売上高と利益を追求する重要性を浸透させるため、中期計画も従来の保守的な計画から高い目標に変更した。吉田社長の成長意欲は徐々に社員の意識変革も引き起こし、1年半ほど前には社員から「10年後の売上高200億円を目指す」という高い目標が出されるまでになったほか、幅広い層の社員の前向きな発言が目に見えて増えているという。

▶経営者自身の変革は会社の変革にもつながり、売上増加や人材確保、組織の活性化が実現

現在ではその大きな目標を1年単位の計画に落とし込みながら全社で挑戦しており、直近2024年6月期の売上高は過去最高の約30億円に到達した。国内の酒類需要が減少傾向にある中、海外展開を強化して旺盛な需要を獲得することで成長につなげている。また、吉田社長の成長志向に共感して大企業等からも新たなメンバーが加わり、社内の雰囲気は更に活性化している。「企業は経営者の『器』以上には成長しないとよく言われる。経営者ネットワークにおける様々な経営者との関わりは、自身の『器』を大きくしてくれた。また、ネットワークで得た『経営者の覚悟』、『良いお手本』は企業の成長に欠かせない。『経営者の覚悟』がなければ会社の成長は実現できない。『良いお手本』がなければ、正しい成長にはつながらない。当社は、これらをいかして更なる成長を遂げていきたい」と吉田社長は語る。

3.事業承継

研究会では、経営者年齢が若い企業ほど、新事業分野進出に取り組んだ企業の割合が高いことや、事業承継実施後の成長率は同業種平均値を上回るといったデータもあることから、事業承継による代替わりは新しい挑戦へのきっかけであると指摘している。本項では事業承継の状況や事業承継に向けた体制構築、事業承継をきっかけとした変化について分析を行っていく。

①事業承継の状況

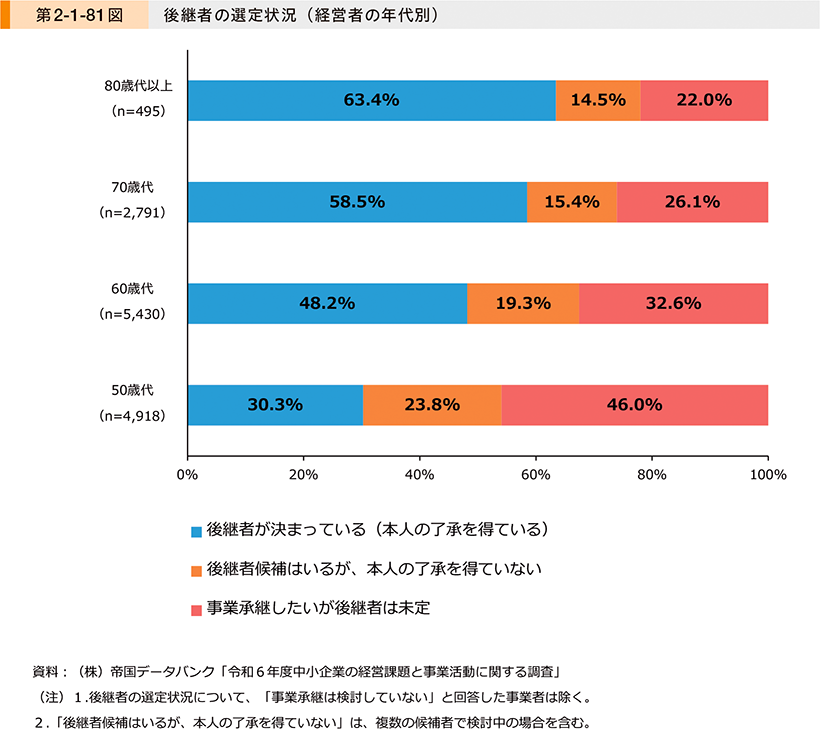

第2-1-81図は、50歳以上の経営者について、経営者の年代別に後継者の選定状況を確認したものである。経営者の年代が上がるにつれて、後継者が決定している割合が高まっており、事業承継に備えている様子がうかがえる。

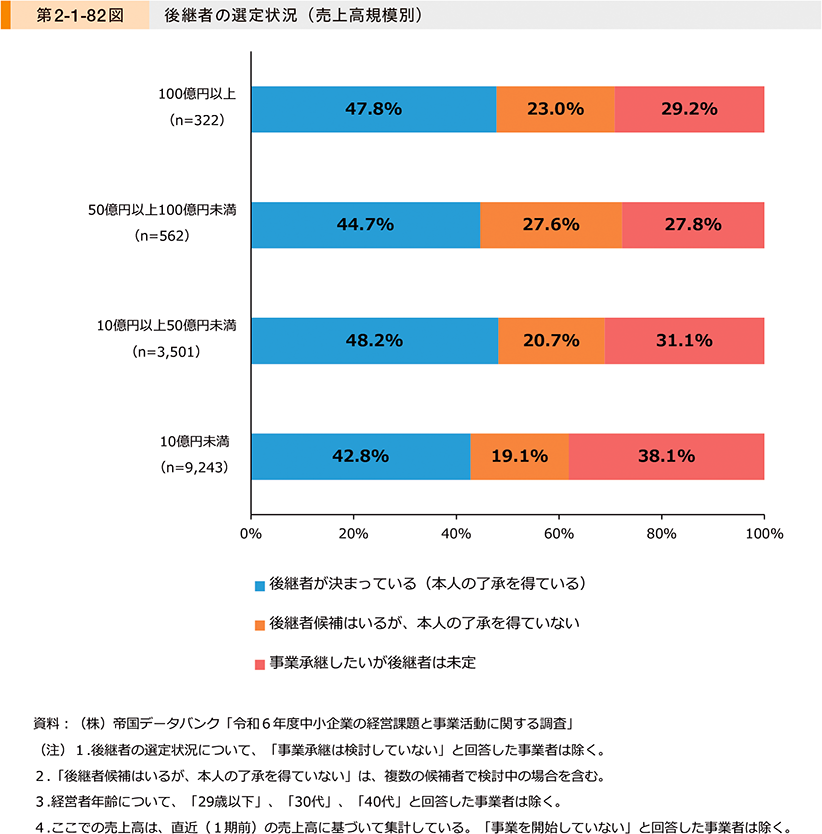

第2-1-82図は、50歳以上の経営者について、売上高規模別に後継者の選定状況を見たものである。これを見ると、売上高規模間で後継者の選定状況に大きな違いは見られない。事業承継は一朝一夕にはいかず、特に取引先や従業員等のステークホルダーが多い売上高規模が大きな事業者では、早めに事業承継に備えることが重要だと考えられる。

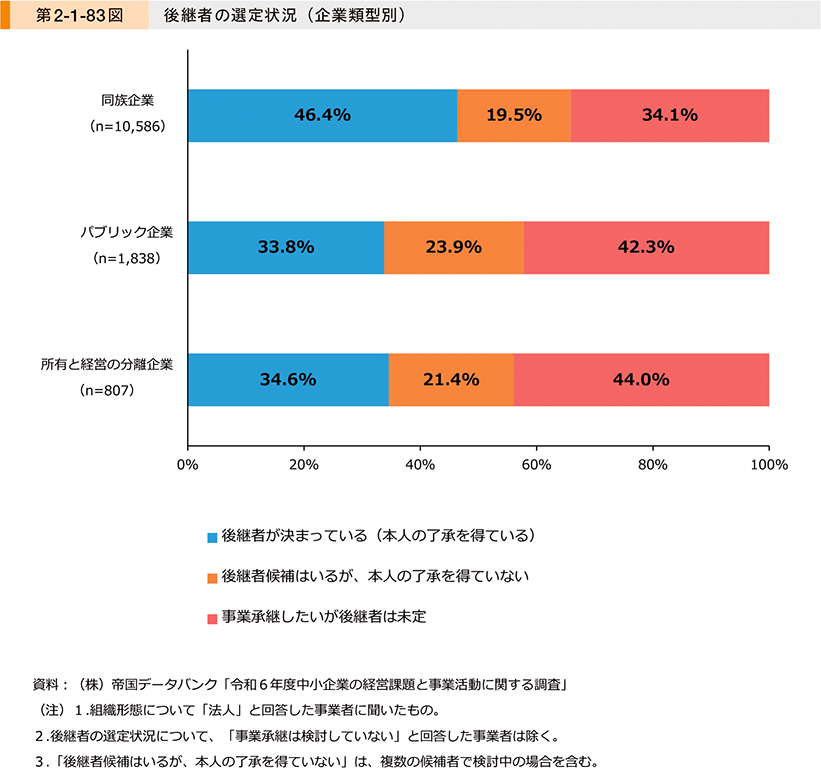

第2-1-83図は、企業類型18別に後継者の選定状況を見たものである。「同族企業」は、他の類型に比べて「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」割合が高いことが分かる。また、「パブリック企業」、「所有と経営の分離企業」では、「後継者候補はいるが、本人の了承を得ていない」、「事業承継したいが後継者は未定」を合わせた割合が高い。

18 企業類型の詳細については、第2-1-30図を参照。

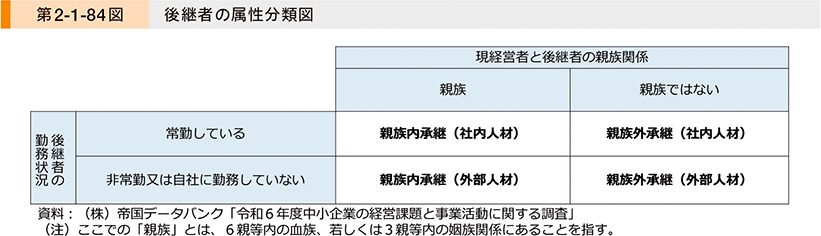

次に、「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」事業者における後継者の属性について、企業類型別に確認する。第2-1-84図は、現経営者と後継者の親族関係、後継者の勤務状況から、後継者の属性を四つに分類したものである。

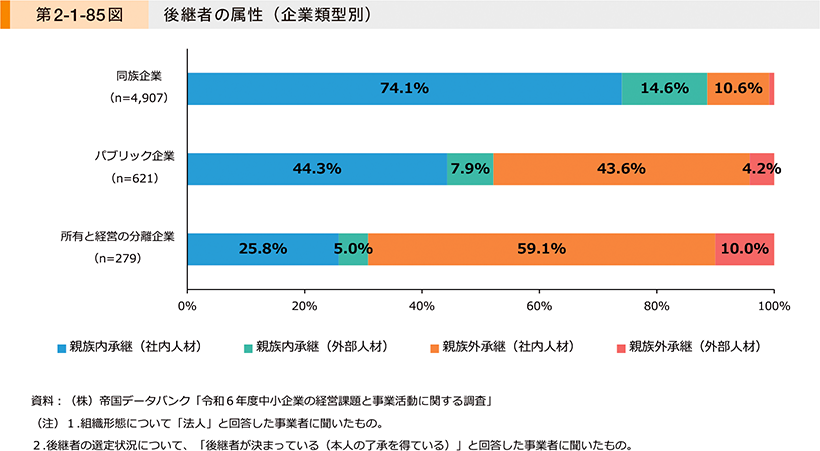

第2-1-85図を見ると、「同族企業」では「親族内承継(社内人材)」を予定している割合が高く、事業承継に備え、親族が社内で経験を積んでいる様子が見て取れる。一方、「同族企業」であっても「親族外承継(社内人材)」も一定数存在しており、親族外承継が選択肢となっていることが分かる。また、「パブリック企業」、「所有と経営の分離企業」であっても親族内承継が一定の選択肢となっていることが確認される。「所有と経営の分離企業」では、現状を継続する親族外承継が比較的高い割合を占めていることが見て取れる。

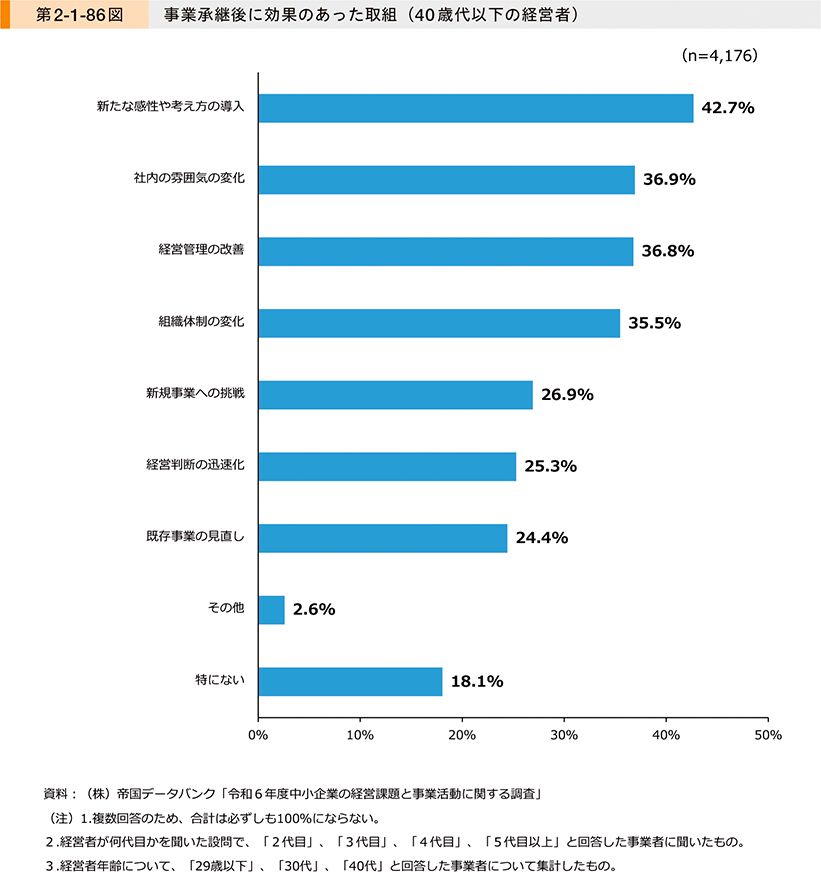

第2-1-86図は、2代目以降で40歳代以下の経営者において、事業承継後に効果があった取組を見たものである。「新たな感性や考え方の導入」、「社内の雰囲気の変化」などに効果を感じている割合が高いことが分かる。若い経営者への事業承継を機に組織風土に前向きな変化が生じている可能性が見て取れる。

②まとめ

本項では事業承継への取組状況と後継者属性、承継後の変化等について確認した。経営者の年代が上がるほどに、後継者選定など事業承継への取組が進んでいる様子が見て取れたものの、売上高規模による取組差異は小さいことが分かった。また、後継者の属性を見ると、「同族企業」では親族を候補とする企業が多いものの、親族関係にない社内人材からの登用を検討している企業も一定数存在していることが確認された。さらに、若い経営者への事業承継は、新たな考え方の導入や社内の雰囲気の変化へのきっかけになるなど、ポジティブな転換点となる可能性がある。

事例2-1-10では、事業承継を機に、生産性向上やGXに大胆に取り組むことで成長を実現している企業の事例を紹介する。

事例2-1-10 マツモトプレシジョン株式会社

事業承継を機に、DXによる大胆な生産性向上とGXに取り組んだ企業

所在地 福島県喜多方市

従業員数 143名

資本金 7,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶人口4万人都市の人材不足を懸念、賃上げに向け「稼ぐ力」強化に取り組む

福島県喜多方市のマツモトプレシジョン株式会社は、金属材料の調達から切削・研削加工・熱処理などを一貫して行っている企業である。空気圧制御部品を主力とし、自動車や半導体製造装置をエンドユーザーに持つ、1948年創立の老舗企業だ。松本敏忠社長は創業家である松本家の娘婿として2014年に入社し、2017年に4代目社長に就任した。松本社長は入社直後から、人口約4万人の喜多方市に所在する同社にとって、将来にわたって安定的に人材を確保することへの強い課題意識を持っていた。「会社を持続可能なものにするには、人材から選ばれる会社にならなくてはならない。そのためには賃上げなどの待遇改善が重要だ」という考えから、「地域社会に認められるリーディング・カンパニーを目指す」というビジョンを新たに掲げ、DXによる生産性向上とGXによるSDGs対応を同時に進め、賃上げ原資を確保するための「稼ぐ力」の強化に大胆に取り組んだ。

▶DXによる生産性向上とGXによるSDGs対応への大胆な変革

生産性の面では、同社の前近代的であった生産現場を抜本から見直した。松本社長の就任当時は、ベテラン社員による経験値で原価管理がなされており、松本社長は「いわゆる『どんぶり勘定』だった。データがなく、人によって利益の評価が異なっていた」と振り返る。さらに、工場では作業進捗を手書きで管理するなど、業務のうち約2割が製造以外の事務作業に費やされていたという。松本社長は、製品ごとの原価を正しく把握した上で無駄を省いて生産性を高めるべく、2018年に製造原価のデータベース化構想を経営方針会議で打ち出し、全社を巻き込んで業務の棚卸しに取り組んだ。2021年、地元企業・大学・大手IT企業が共に開発した中小企業向けの基幹統合システムプラットフォーム(CMEs)を、同社が第1号としてサブスクリプション型で導入。製品ごとの原価把握が可能になり、低採算事業を中心に生産品目を約半減させ、高採算事業にリソースを集中する体制に舵を切った。さらに、約50台の設備を省力化設備に刷新するとともに、作業進捗をタブレット端末で管理することで時間の掛かっていた手書き作業を削減するなど、製造現場の改善にも取り組んできた。こうした事業承継を契機とする大変革も、賃上げという目的を明確にしたことで既存従業員からの目立った反発はなく全社一丸で推進することができたという。また、GXでは、2021年に自家消費型PPA(電力販売契約)で東北地方最大規模のソーラーカーポートを設置し、100%再生可能エネルギーで賄う工場を実現。2024年にはCMEsとの連携で製品別のCO2排出量を示すカーボンフットプリントも算出可能な体制にまでなっている。

▶従業員の基本給4%アップを達成、持続可能な会社を作る

会社を一から作り直す覚悟で挑んだ生産性向上策の効果が表れ、松本社長の就任時と比べ、足下の利益率は3割近く上昇した。2022年度は全従業員を対象に4%のベースアップを実施し、その後も賃上げを継続することで、生産性向上で生じた利益を従業員へ還元。結果として採用増加や定着率向上にもつながっている。さらに、GXの取組は特に大手企業からの評価が高く、新たな引き合いも増加しているという。今後はロボット等による工場自動化を進め、「ザ・サステナブルファクトリー」を目指す方針だ。「生産性改善やGXは手段だ。地域やユーザーから選ばれる会社になる。その目的のために必要な取組を継続していくことが大切だ」と松本社長は語る。