第4節 人材戦略

第1部で確認したような人材不足の状況下、中小企業にとって人材確保が重要な経営課題になっている。本節では、中小企業の人材不足の状況、人材確保のための取組について分析していく。

1.人材の不足感

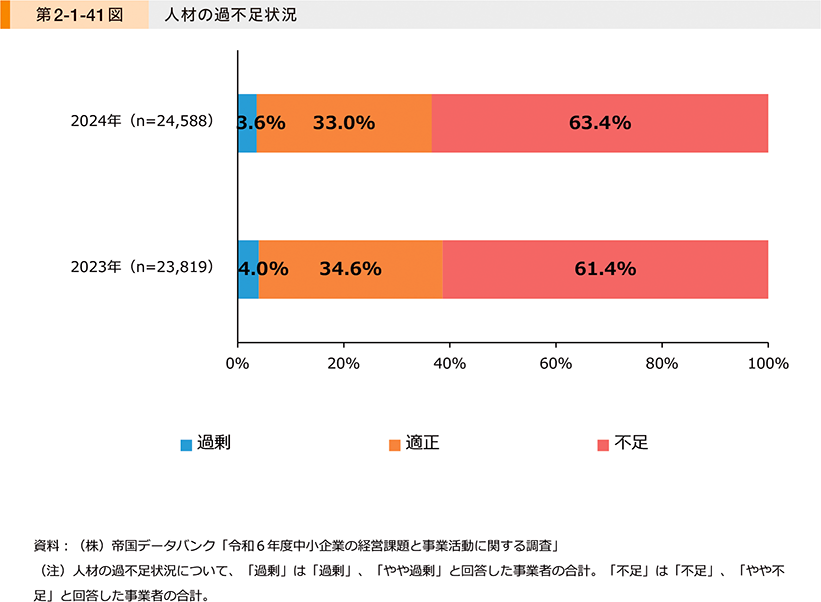

第2-1-41図は、2023年と2024年の人材の過不足状況を見たものである。どちらも「不足」の割合が高く、「2024年」は「2023年」に比べ、「不足」と回答した割合が若干増加している。中小企業の人材の不足感は高止まり局面が継続している様子がうかがえる。

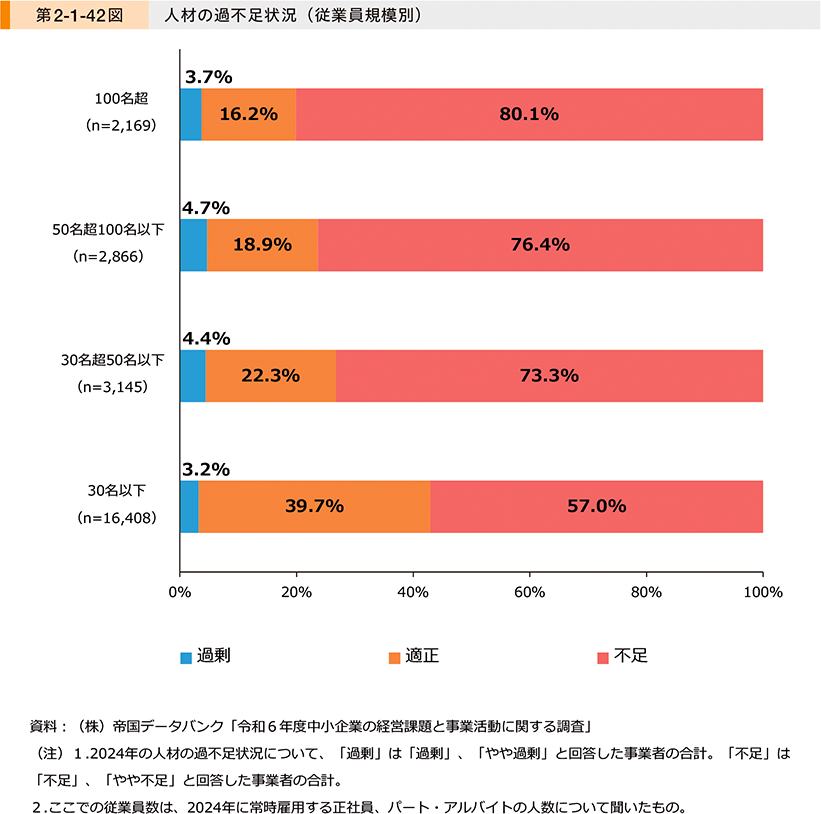

第2-1-42図は、従業員規模別に2024年の人材の過不足状況を見たものである。従業員規模が大きな事業者ほど人材不足を感じていることが分かる。特に、従業員数30名超の事業者では、人材の不足感が強くなる傾向にあることが分かる。

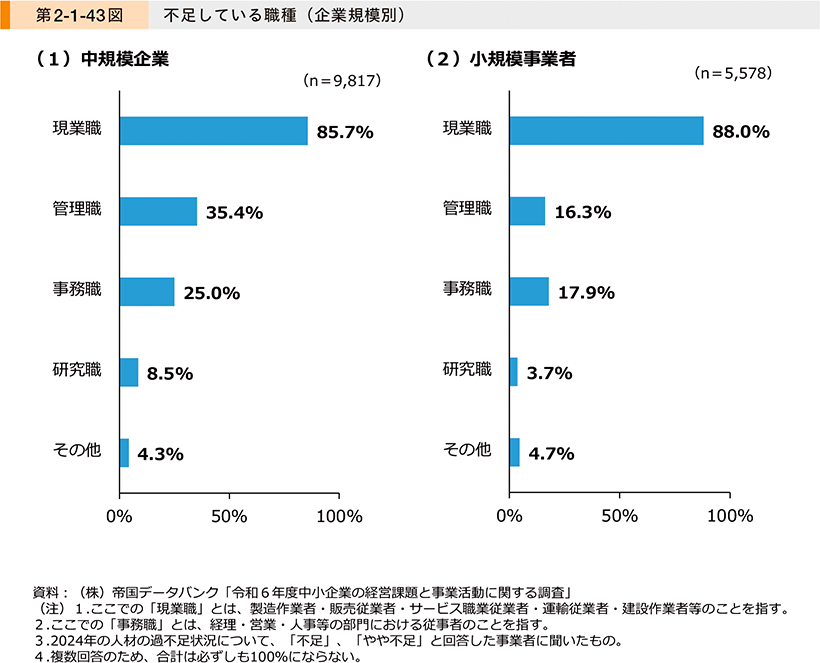

第2-1-43図は、2024年において人材が「不足」又は「やや不足」と回答した事業者における不足している職種を企業規模別に確認したものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に、特に製造作業者・販売従業者・サービス職業従業者・運輸従業者・建設作業者といった現場作業に従事している「現業職」が不足していることが分かる。

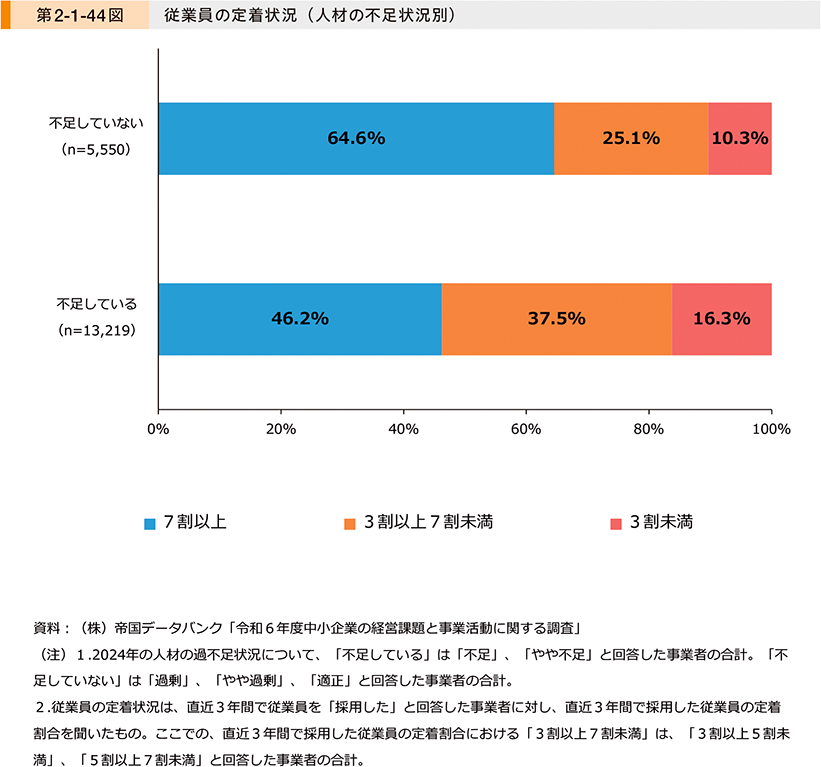

第2-1-44図は、人材が不足している事業者と不足していない事業者とで、直近3年間で採用した従業員の定着率を比較したものである。人材が「不足していない」事業者では定着率「7割以上」の割合が高いことが分かる。一方、人材が「不足している」事業者では定着率「3割未満」の割合が高い。人材不足の状況下、人材確保のためには採用した人材の定着率を高める取組が重要といえる。

2.人材確保の取組

本項では、賃金、採用、人材育成、人事評価制度、職場環境の改善の取組に着目し、取組状況と人材確保への効果を分析していく。

①賃金

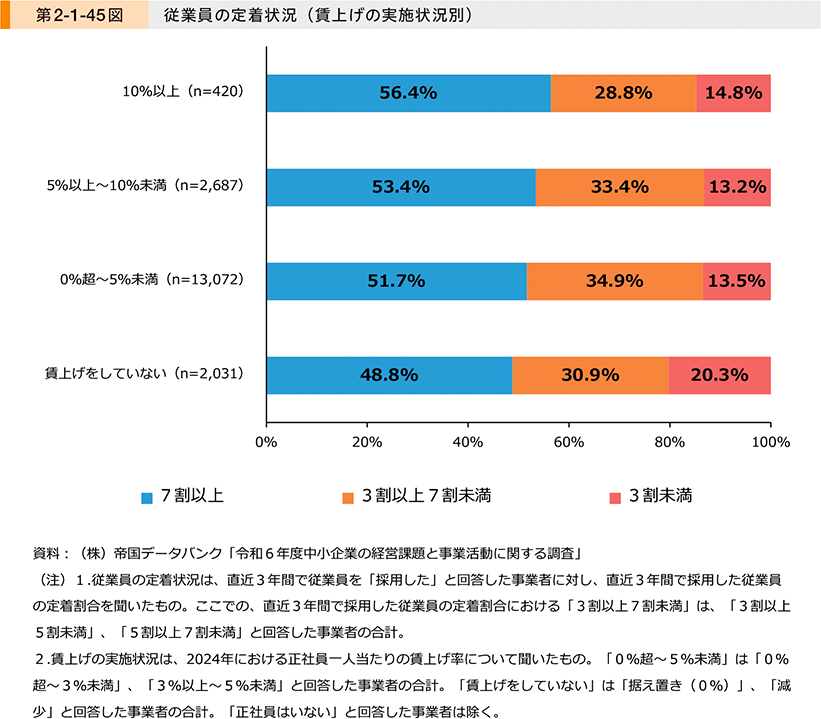

第2-1-45図は、賃上げの実施状況別に直近3年間で採用した従業員の定着率を見たものである。これを見ると、賃上げ率が高い事業者ほど定着率「7割以上」の割合が高いことが分かる。また、「賃上げをしていない」事業者では、定着率「3割未満」の割合が高いことが分かり、賃上げが定着率に影響を及ぼしている可能性が高いと考えられる。

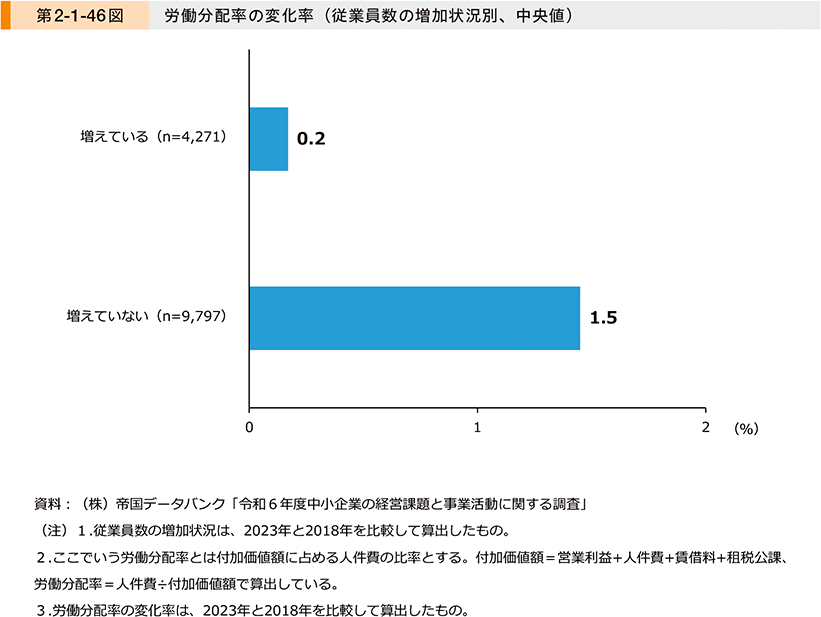

第2-1-46図は、2018年と2023年を比較した従業員数の増加状況別に労働分配率の変化率(中央値)を比較したものである。これを見ると、従業員数が「増えていない」事業者は、「増えている」事業者に比べて労働分配率の上昇幅が大きいことが分かる。これは、従業員数が「増えていない」事業者の方が、従業員数が増えていないにもかかわらず、付加価値額に占める人件費の割合が増加していることを意味しており、人材不足により付加価値額が減少している、又は業績の改善が見られない中で賃上げを実施しているといったことが原因である可能性がある。従業員数を増やせば人件費は増加するが、それに見合った付加価値額の増加も期待できることから、積極的に人材を確保していくことの重要性が示唆される。

②採用

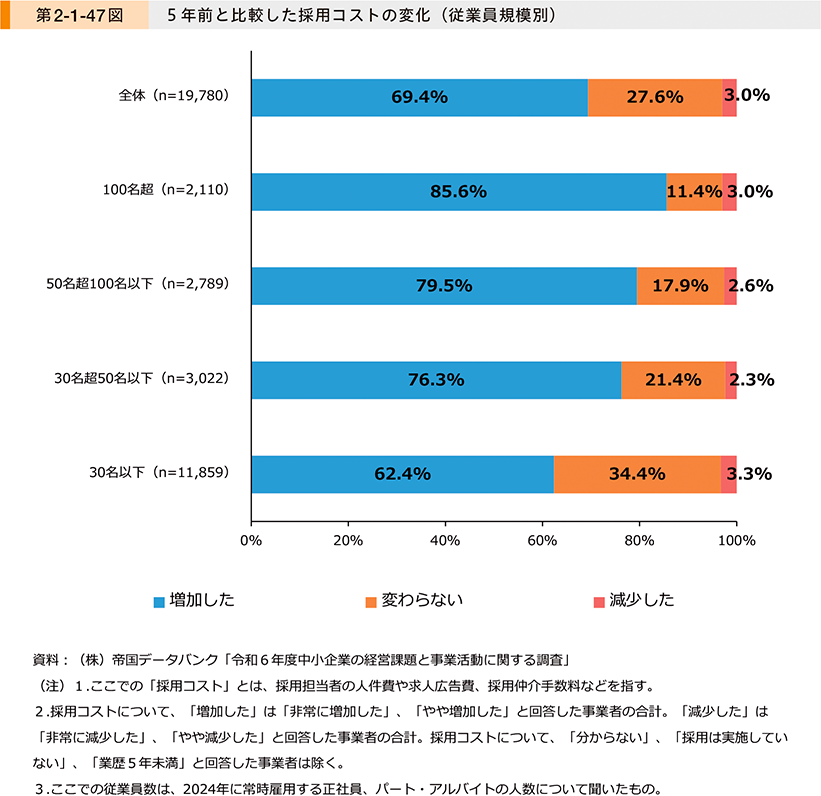

第2-1-47図は、採用担当者の人件費や求人広告費、採用仲介手数料等の採用コストについて、5年前との変化を確認したものである。「全体」を見ると「増加した」と回答した事業者が約7割を占める。第2-1-42図で従業員規模が大きな事業者ほど人材不足を感じていることを確認したが、採用コストについても従業員規模が大きな事業者ほどコストの増加を感じている様子が見て取れる。中小企業の人材確保においては採用コスト増加への対応も課題になっているといえよう。

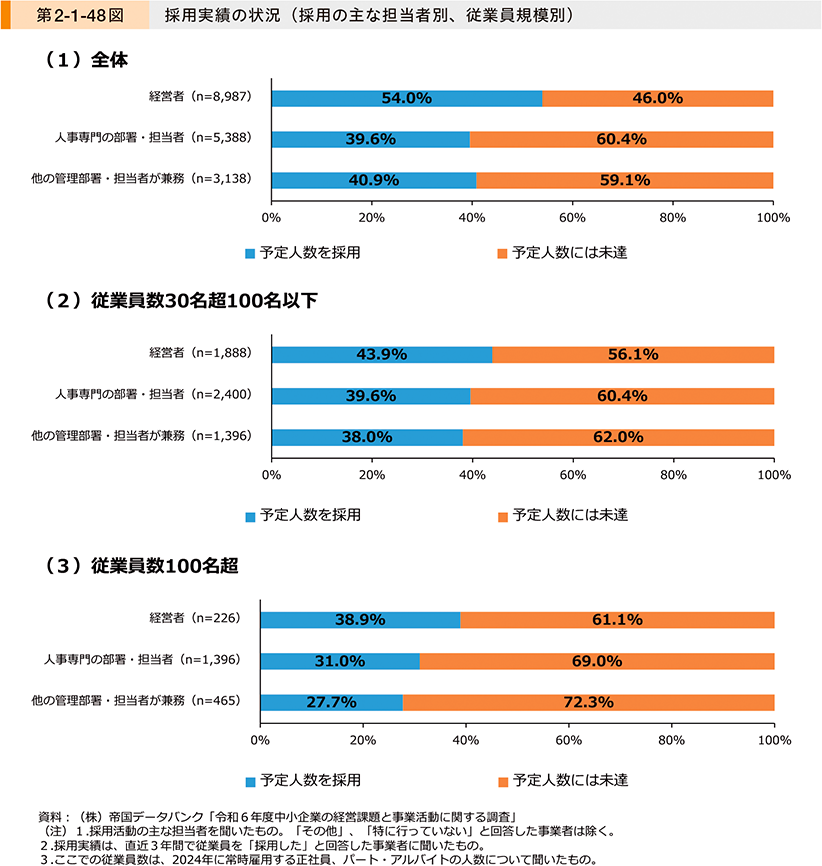

第2-1-48図は、採用の主な担当者別、従業員規模別に採用実績の状況を見たものである。ここでは、第2-1-42図で見たように特に人材の不足感が強い従業員数30名超の事業者に焦点を当てて分析している。「全体」について見ると、経営者が自ら採用活動を担っている事業者は「予定人数を採用」と回答した割合が高いことが分かる。さらに、この傾向は「従業員数100名超」の事業者でも同様であることが見て取れる。経営者自らが採用に関わることで、組織の雰囲気や熱意を直接伝えることができ、採用につながっている可能性がある。

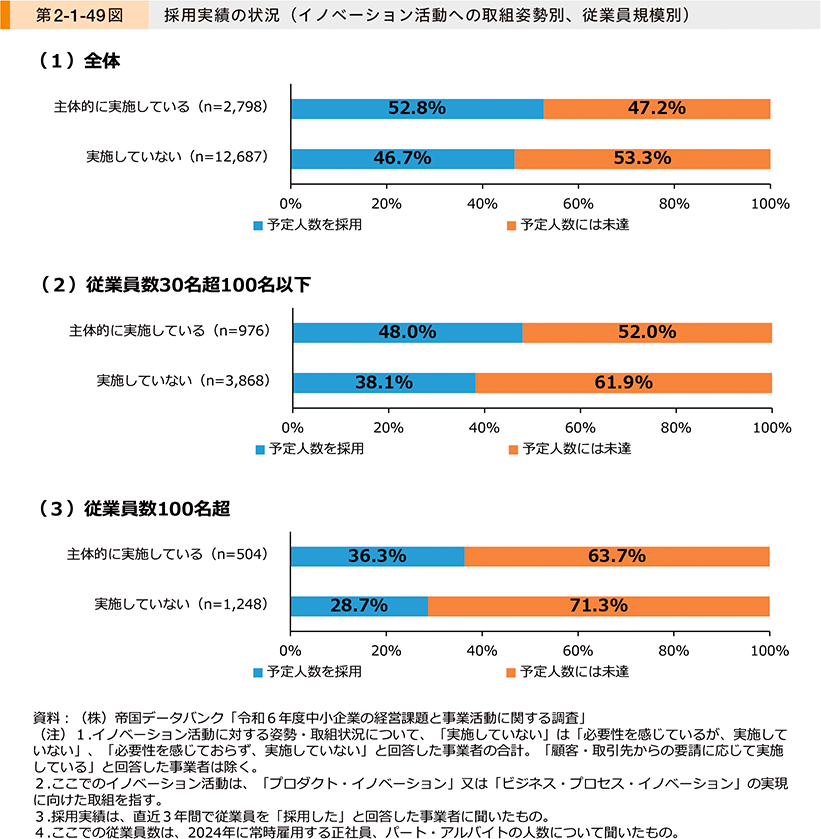

第2-1-49図は、イノベーション活動への取組姿勢別、従業員規模別に採用実績の状況を見たものである。ここでも、特に人材の不足感が強い従業員数30名超の事業者に焦点を当てている。「全体」について見ると、イノベーション活動を「主体的に実施している」事業者ほど「予定人数を採用」できている割合が高いことが分かる。さらに、この傾向は「従業員数100名超」の事業者でも同様であることが見て取れる。この調査結果から一概にはいえないが、イノベーション等を通じて魅力ある職場にしていくことが採用目標達成に寄与する可能性が示唆される。

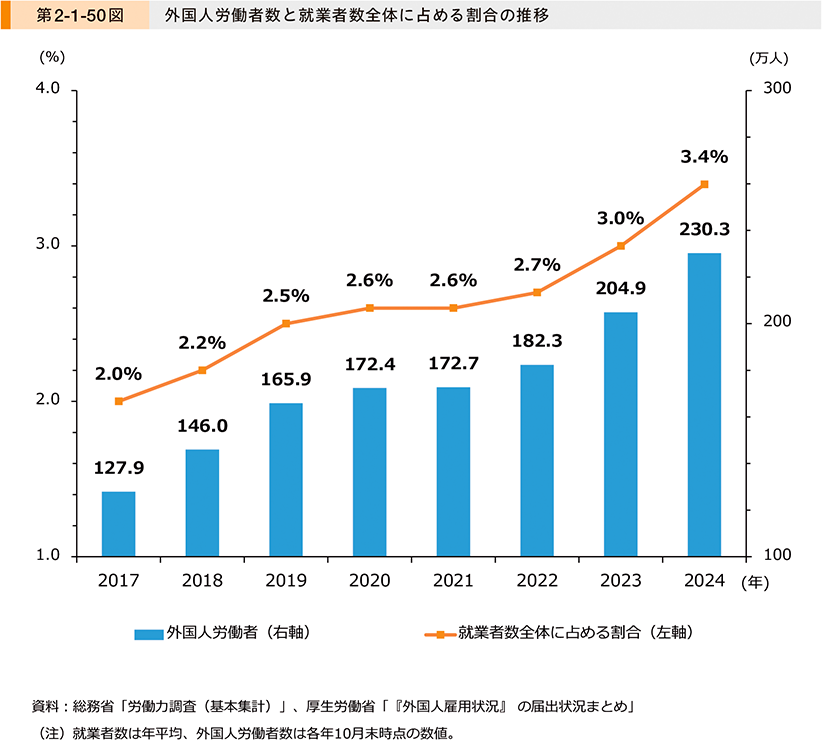

ここでは、外国人労働者について確認する。第2-1-50図は、総務省「労働力調査(基本集計)」、厚生労働省「『外国人雇用状況』 の届出状況まとめ」を用いて、外国人労働者数と就業者数全体に占める割合の推移を見たものである。これを見ると、外国人労働者数・割合共に増加傾向にあることが分かる。外国人労働者の活用拡大は人材不足緩和の一助になる可能性がある。

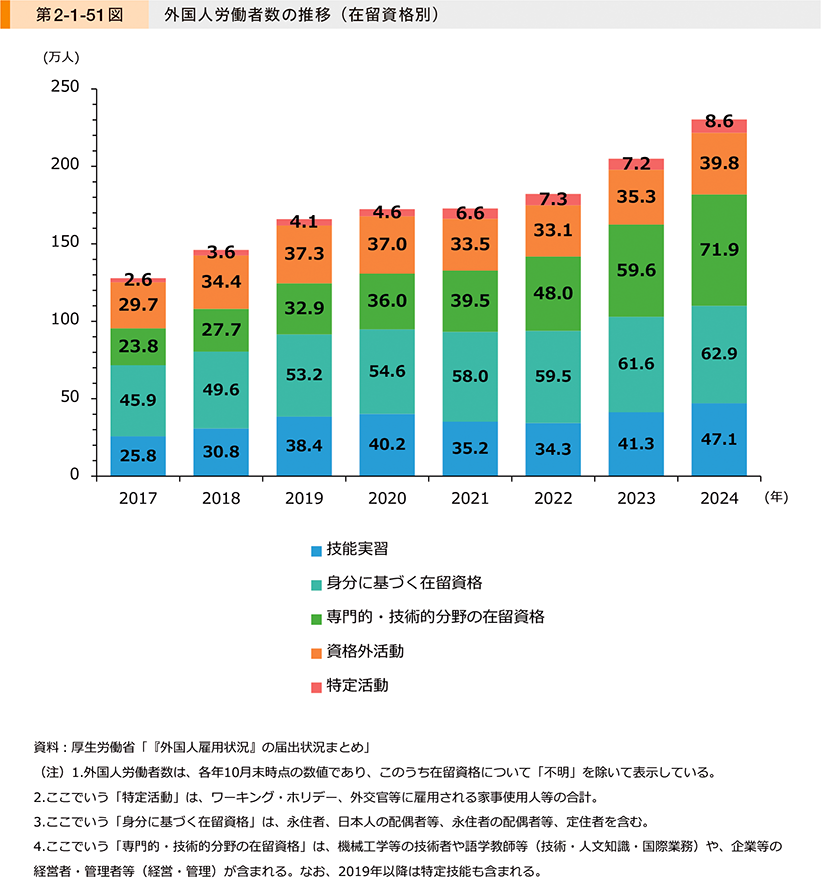

第2-1-51図は、厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」を用いて、外国人労働者数の推移を在留資格別に見たものである。これを見ると、全ての在留資格で増加が確認され、特に「専門的・技術的分野の在留資格」の増加が顕著であることが見て取れる。

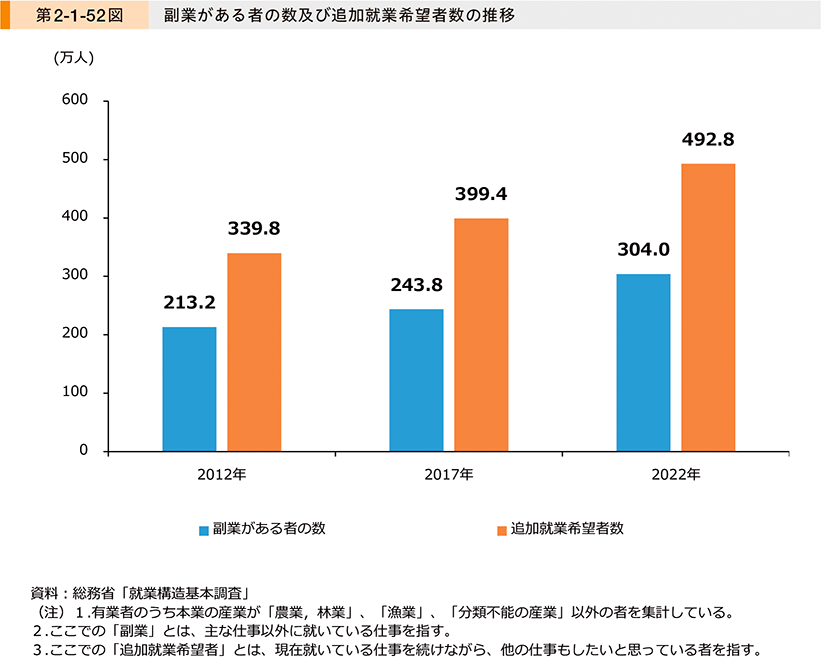

人材確保に有効な可能性がある副業人材の活用について確認する。第2-1-52図は、総務省「就業構造基本調査」を用いて「副業がある者の数」及び「追加就業希望者数」の推移を見たものである。「副業がある者の数」、副業を希望している「追加就業希望者数」は共に、10年間で増加していることが分かる。

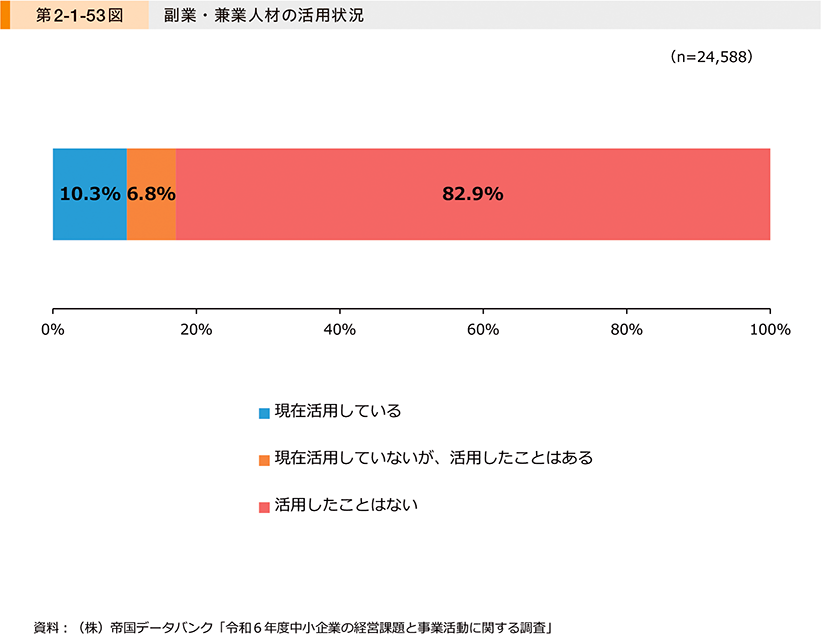

第2-1-53図は、副業・兼業人材14の活用状況を見たものである。「現在活用している」、「現在活用していないが、活用したことはある」と回答した事業者の合計は約2割にとどまっている。現時点で中小企業における副業・兼業人材の活用は道半ばであり、更なる活用普及が人材不足解消に寄与する可能性がある。

14 ここでの「副業・兼業人材」とは、他企業に勤める正社員で業務後や休日等の空き時間を使って別の仕事を行う人材を指す。

③人材育成

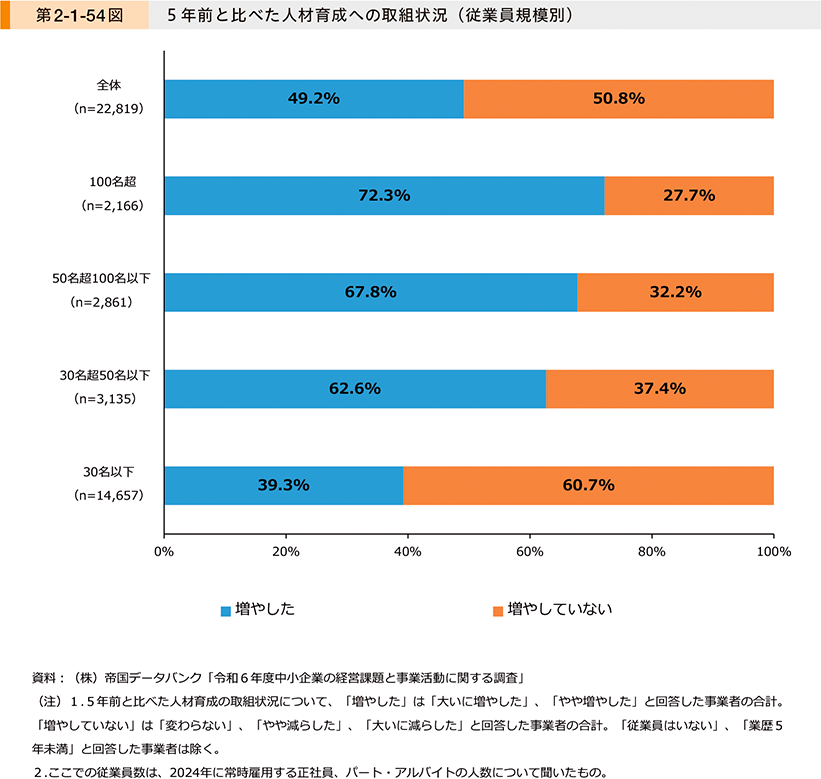

第2-1-54図は、5年前と比べた人材育成の取組状況について見たものである。これを見ると、「全体」では約半数の事業者が人材育成の取組を「増やした」と回答している。従業員規模別に見ると、従業員規模が大きい事業者ほど、人材育成の取組を「増やした」割合が高いことが分かる。

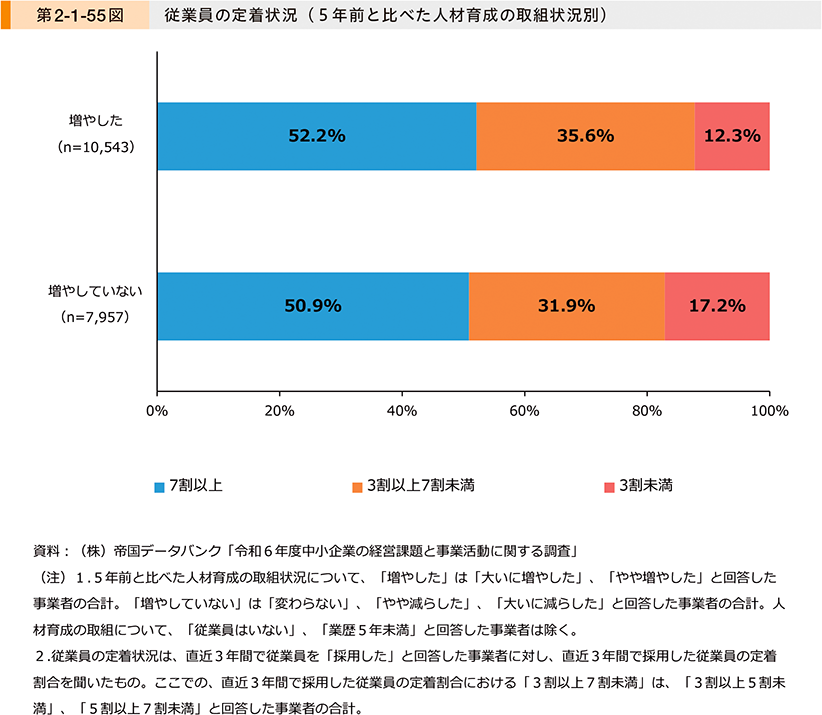

第2-1-55図は、人材育成の取組状況別に直近3年間で採用した従業員の定着状況を確認したものである。人材育成の取組を「増やした」事業者は「増やしていない」事業者に比べて、定着率が3割以上と回答した割合が高いことが分かり、人材育成の取組が採用後の定着につながっていることが示唆される。

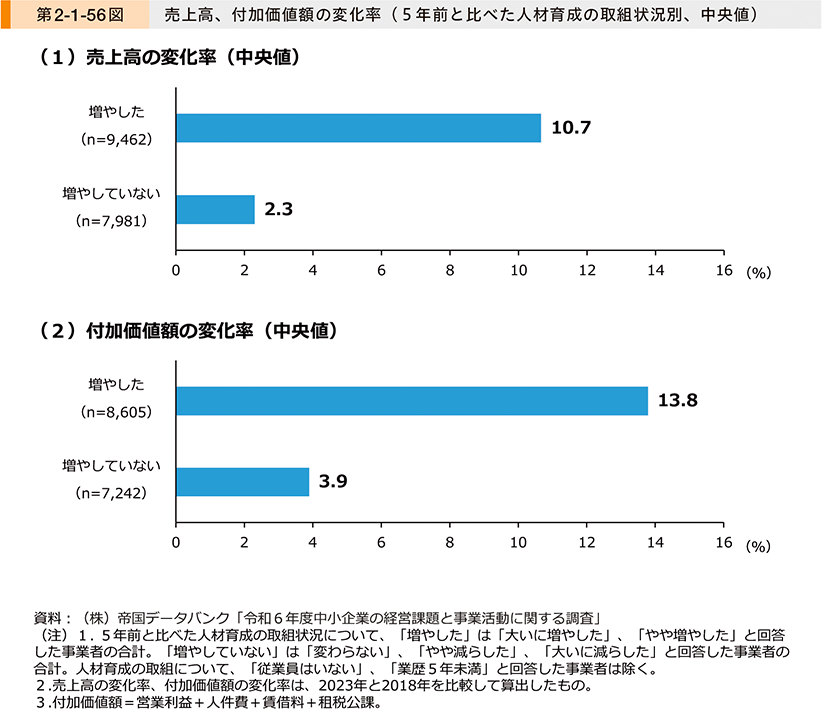

第2-1-56図は、人材育成の取組状況別に、売上高の変化率(中央値)、付加価値額の変化率(中央値)を見たものである。これを見ると、人材育成の取組を「増やした」事業者では、「増やしていない」事業者に比べて両指標とも高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、人材育成の取組が業績向上につながる可能性が見て取れる。

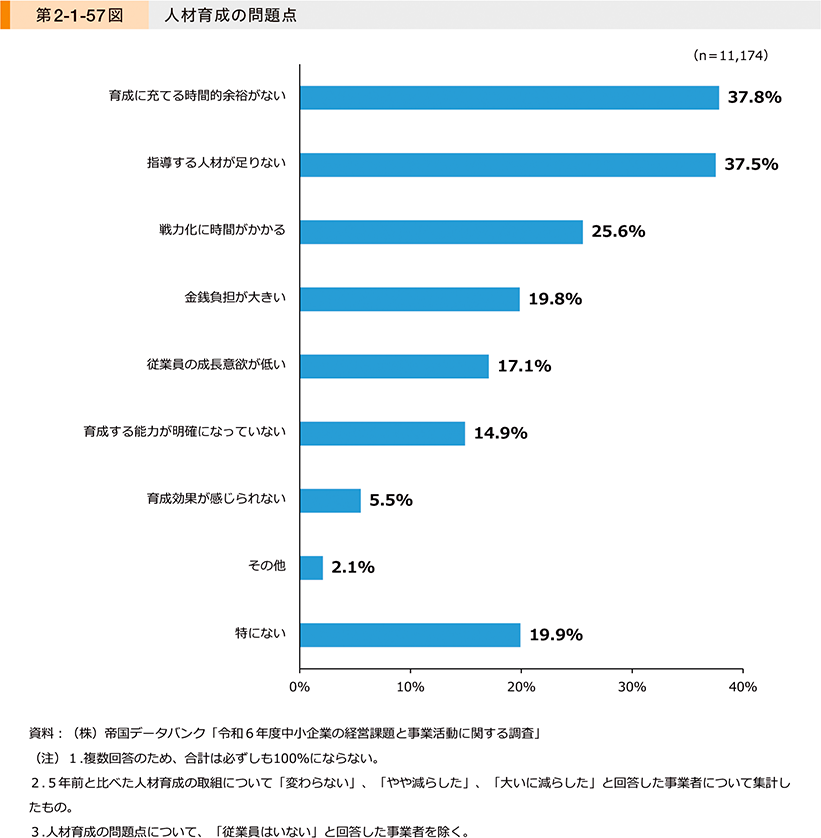

第2-1-57図は、人材育成の取組を増やしていない事業者が、人材育成の取組において感じている問題点を見たものである。「育成に充てる時間的余裕がない」、「指導する人材が足りない」と回答する割合が高く、人材育成の取組に充てるリソースが不足している様子が見て取れる。また、「戦力化に時間がかかる」、「育成する能力が明確になっていない」などと回答する事業者も一定数存在し、育成プログラム自体の改善についても取り組んでいくことが重要といえよう。

④人事評価制度15

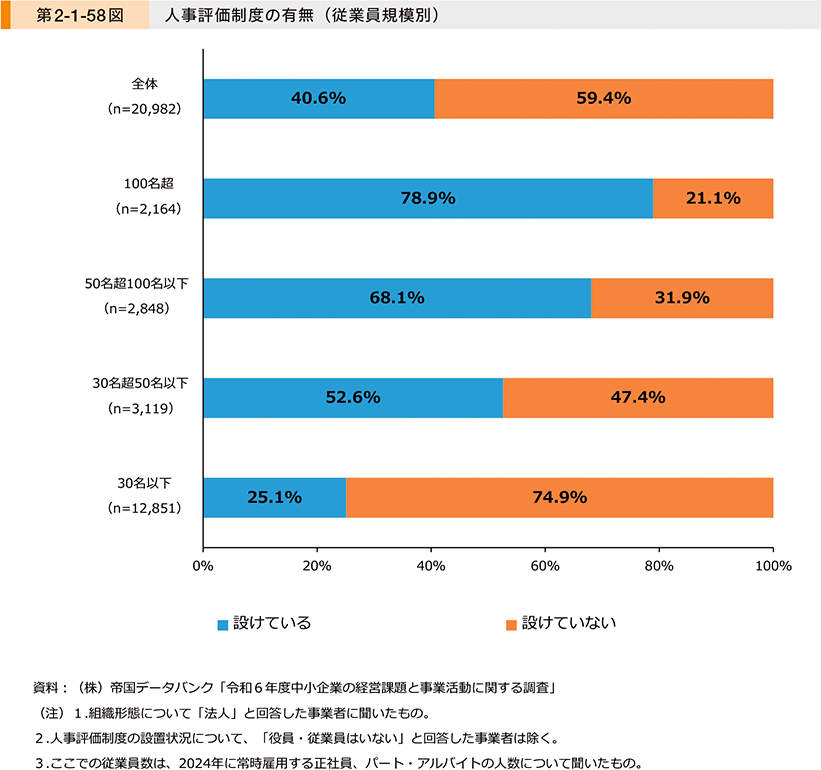

第2-1-58図は、人事評価制度の有無を見たものである。これを見ると、「全体」では約4割の事業者が人事評価制度を「設けている」と回答している。また、従業員規模別に人事評価制度の有無を見ると、従業員規模が大きな事業者ほど人事評価制度を設けている割合が高くなり、30名超の事業者では過半数が「設けている」と回答している。従業員が増えるほど、経営者が全ての従業員の実績・勤務態度等を詳細に把握することが困難になり、制度化している様子が見て取れる。

15 ここでの「人事評価制度」とは、会社が役員・従業員を評価する際に使用される明確・公正な評価基準のことを指す。

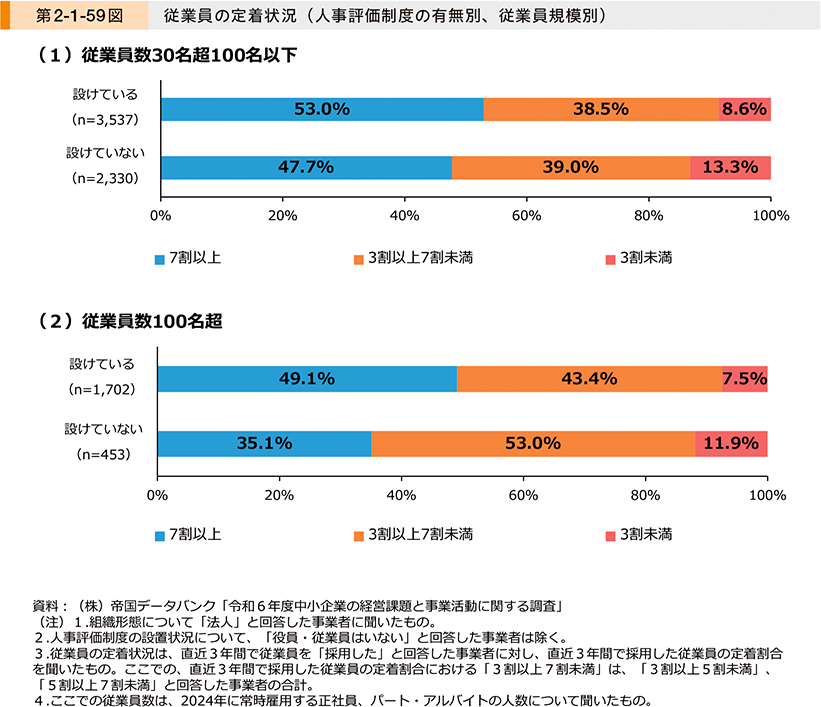

第2-1-59図は、人事評価制度の有無別、従業員規模別に従業員の定着状況を見たものである。第2-1-58図で見たように、過半数が人事評価制度を「設けている」と回答した従業員数30名超の事業者を分析対象としている。総じて、人事評価制度を「設けている」事業者は「設けていない」事業者に比べて、定着率「7割以上」の割合が高く、定着率「3割未満」の割合が低いことが分かる。さらに、定着率「7割以上」に着目すると従業員規模が大きいほど、人事評価制度の導入有無により差が拡大していることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、人事評価制度による明確・公正な評価により、従業員の評価に対する納得感が高まることが定着につながっている可能性があり、特に従業員規模が大きな事業者ほど重要な取組であることが示唆される。

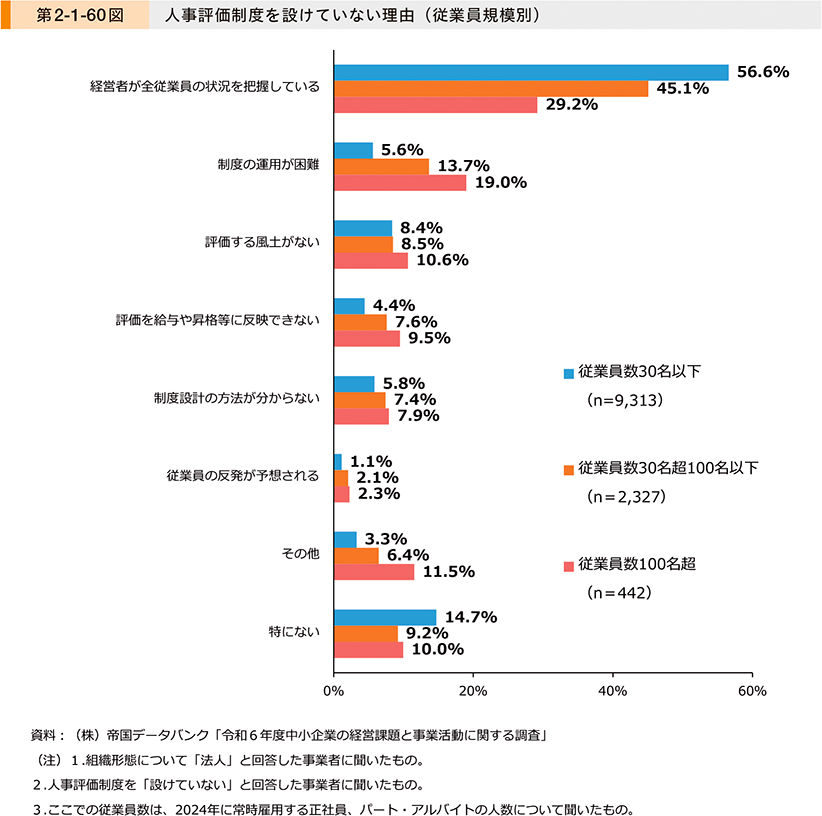

第2-1-60図は、人事評価制度を設けていない事業者に対して、従業員規模別に人事評価制度を設けていない理由を見たものである。これを見ると、いずれの規模についても「経営者が全従業員の状況を把握している」の割合が最も高い。「従業員数100名超」を見ると、「経営者が全従業員の状況を把握している」の割合が最も高く、次いで「制度の運用が困難」という回答が続き、制度を設け、運用するためのリソースが不足している様子もうかがえる。前述のとおり、明確・公正な人事評価制度は人材定着に寄与する可能性があり、特に従業員規模が大きくなり、経営者の目が行き届きにくくなる事業者では、導入を検討することも重要といえよう。

⑤職場環境の改善

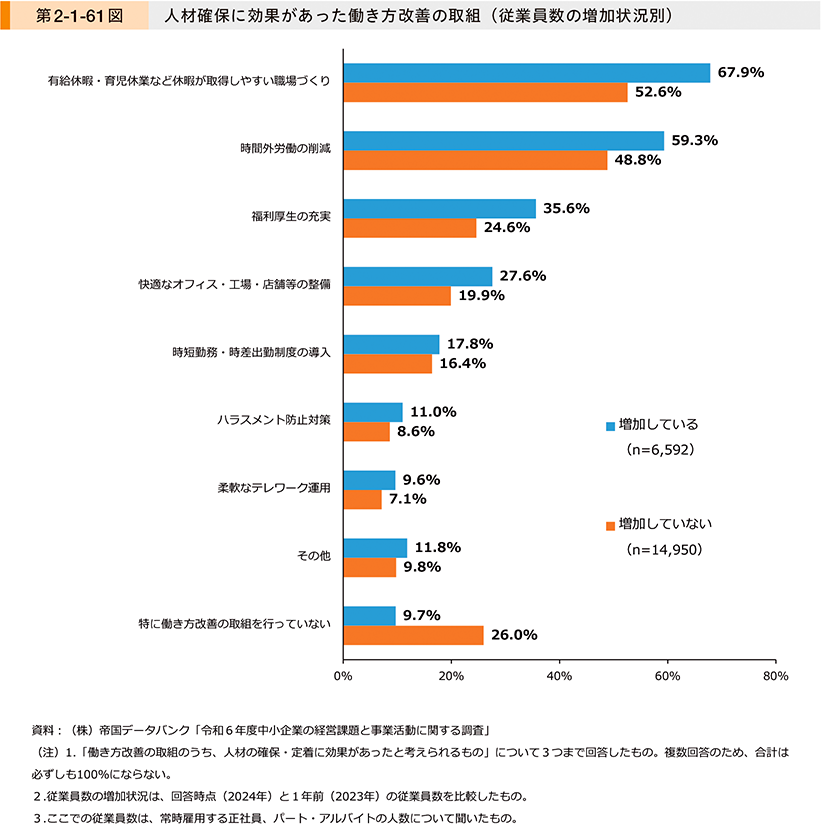

第2-1-61図は、人材確保に効果があったと考えられる働き方改善の取組を、従業員数の増加状況別に見たものである。これを見ると、「有給休暇・育児休業など休暇が取得しやすい職場づくり」、「時間外労働の削減」、「福利厚生の充実」などが人材確保に寄与する可能性がある。一方、従業員数が「増加していない」事業者では「特に働き方改善の取組を行っていない」の割合が高く、働き方改善の取組を行うことが人材確保に寄与している可能性が示唆される。

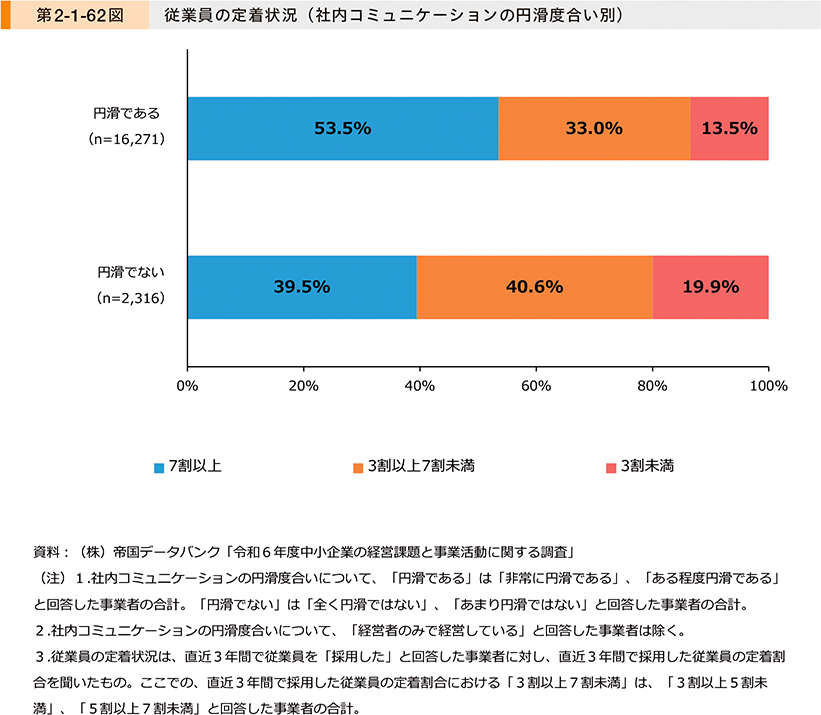

第2-1-62図は、社内コミュニケーションの円滑度合い別に直近3年間で採用した従業員の定着状況を見たものである。これを見ると、社内コミュニケーションが「円滑である」事業者の方が、定着率「7割以上」の割合が高いことが分かる。円滑な社内コミュニケーションによる、組織の風通しの良さ、心理的な働きやすさが従業員の定着につながっている可能性がある。

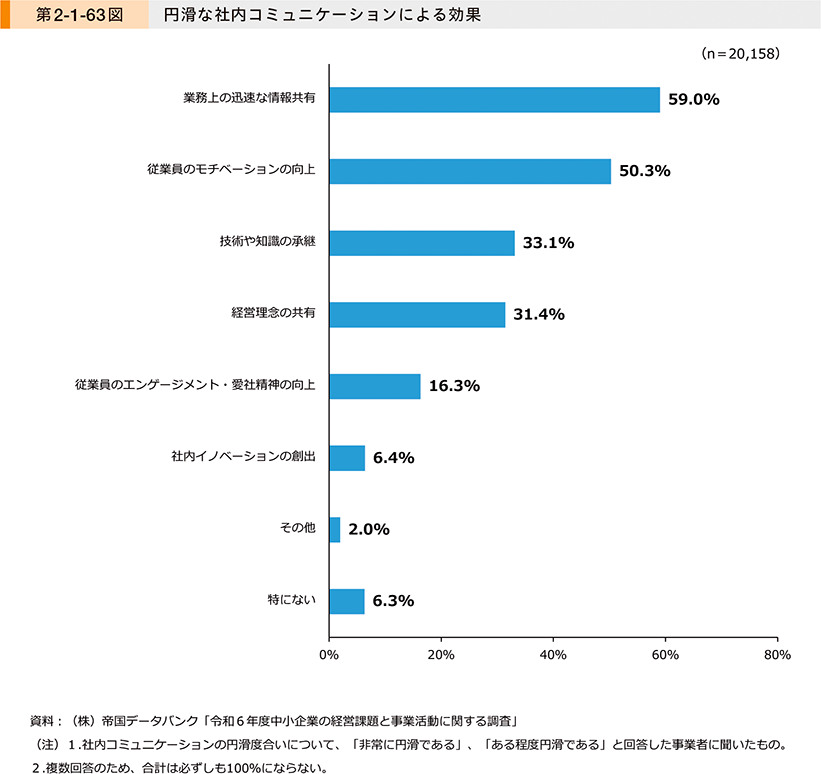

第2-1-63図は、社内コミュニケーションが円滑であると回答している事業者における、円滑な社内コミュニケーションによる効果を見たものである。「業務上の迅速な情報共有」、「従業員のモチベーションの向上」の回答割合が高い。

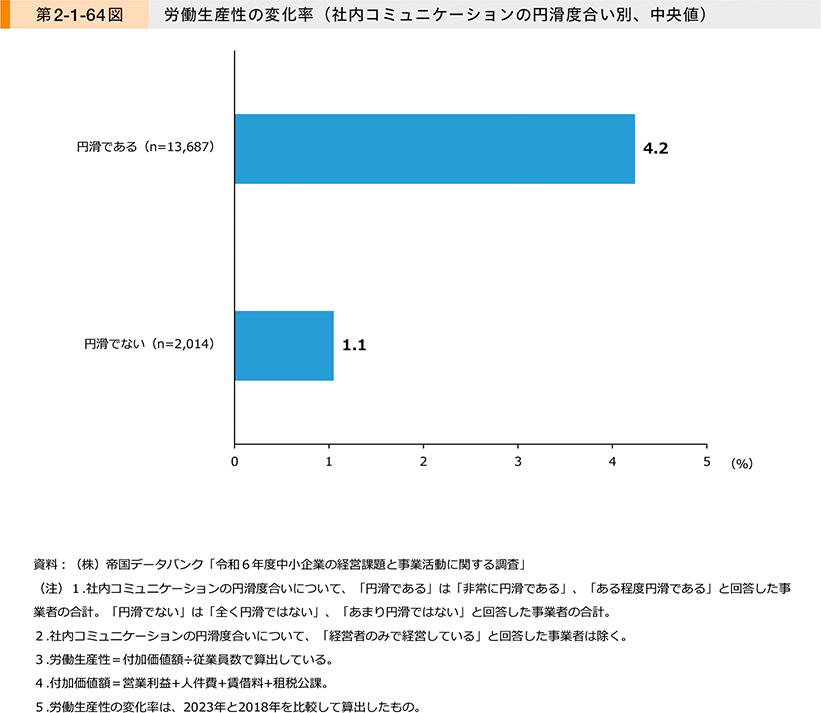

第2-1-64図は、社内コミュニケーションの円滑度合い別に労働生産性の変化率(中央値)を見たものである。これを見ると、円滑度合いで労働生産性の変化率に大きく差が生じていることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、前述の円滑な社内コミュニケーションによる「業務上の迅速な情報共有」、「従業員のモチベーションの向上」などが労働生産性向上に寄与している可能性がある。

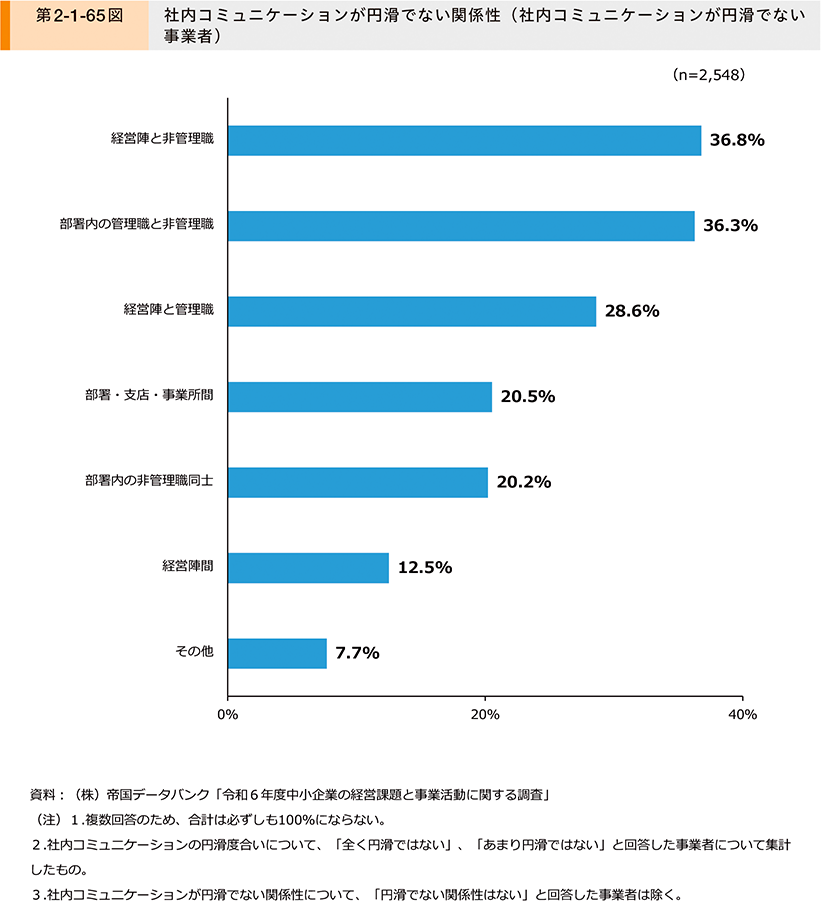

第2-1-65図は、社内コミュニケーションが円滑でないと回答した事業者における、社内コミュニケーションが円滑でない関係性を見たものである。「経営陣と非管理職」のみならず「部署内の管理職と非管理職」の回答割合が高く、従業員の身近な関係からコミュニケーションを改善することが、風通しの良さや心理的な働きやすさにつながることが示唆される。

⑥まとめ

本項では、賃金、採用、人材育成、人事評価制度、職場環境の改善の取組状況と人材確保への効果を確認した。賃金が人材確保に好影響を及ぼす可能性が確認できるものの、賃上げ余力の乏しい中小企業にとっては、付加価値を高めて魅力ある賃金体系を築いていくだけではなく、賃金のみによらずに働き手に選ばれる事業者になることが重要である。

採用については、人材不足に加えて採用コストの増加などで採用難易度が上がっている状況下、経営者自らが採用に携わり組織の魅力を伝えていくことや、イノベーション等を通じて魅力ある職場にしていくことが採用目標達成に寄与する可能性が示唆された。外国人労働者や副業・兼業人材の活用も人材不足解消の一助となる可能性がある。

人材育成については、育成リソースの確保などにコストが掛かるものの、定着率、業績向上に寄与する可能性があり、人材不足の状況下では重要な取組課題といえる。人事評価制度による明確・公正な評価が定着率を高める可能性も見て取れた。

職場環境の改善では、働き方改善の取組や円滑な社内コミュニケーションが人材確保に寄与する可能性が示されたほか、円滑な社内コミュニケーションにより労働生産性の向上も期待できることが確認された。

事例2-1-5では人材育成の取組を強化することで、人材の採用と育成に成功している企業の事例を紹介する。

事例2-1-6では働き方改善と社内コミュニケーションの活性化に取り組むことで人材確保を実現している企業の事例を紹介する。

事例2-1-7では人口減少が顕著な地方圏において、外国人材を積極的に活用し、成長を実現している企業の事例を紹介する。

事例2-1-5 四国情報管理センター株式会社

人材育成と社会課題解決への取組により、人材を確保し成長している企業

所在地 高知県高知市

従業員数 147名

資本金 4,800万円

事業内容 情報サービス業

▶地方に所在するIT企業として人材確保が年々困難に

高知県高知市の四国情報管理センター株式会社は、四国エリアを中心に、官公庁と民間企業にITソリューションを提供する企業である。業界全体としてプログラミングなどITスキルを持つ人材(以下、「IT人材」という。)が不足している状況下、IT人材が大都市や大手同業者に流れる傾向が強まっており、地方圏に所在する同社では、IT人材を確保するハードルが年々高まっていた。同社では例年、新卒採用で3~10名、中途採用で5名程度を採用しており、技術職は約110名が在籍。この5年間における採用時点での未経験人材比率は約5割で、10年前の約4割から高まっている。同社の中城一社長は「IT人材の採用が難しくなっている中、未経験人材を採用し、IT人材に引き上げるべく育成に取り組んできた」と話す。

▶未経験人材への手厚い研修を用意し、全社員の学習意欲も喚起

未経験人材の研修プログラムは、中城社長自らが先頭に立って構築した。同社では、未経験人材は入社後2か月間業務に従事せず、外部の基礎研修を受講して土台を作る。続いてOJTによる2か月間のシステム開発実践研修、4か月間の高度スキル技術研修、OJTによる2か月間の高度スキル実践研修と、計10か月間にわたる手厚い教育を施している。また、経験を積んだ社員が更にスキルアップする制度も整備。AI等の高度スキルの習得では、研修受講料を会社が負担し、就業時間内での学習も認めている。さらに、ITに限らず、全社を挙げて新しい知識を習得する風土も醸成すべく、2024年からは、営業・総務職も含む全社員が参加する新しい知識習得のための「学習コンペ」を開始した。目指す資格が同じ社員を4人前後のチームにまとめ、四半期ごとに学習状況と受験結果を全社に報告し合い、良好な取組を行ったチームには表彰と副賞を授与する、というユニークな取組だ。これらの取組による同社の人材育成関連投資は年間数千万円にも及んでいる。また、人材育成の強化には育てる立場にある上席者の理解と意識向上も欠かせない。中城社長は「部下の成長に上司が責任を持つこと」と掲げ、同社の将来像と求められるスキル、そこに至るまでに必要な人材育成について社長自ら社員に丁寧に説明し、全社員の理解・協力を得ることを大切にしている。また、「社員のITスキル習得意欲を高めるためには、仕事の『やりがい』も重要だ」と中城社長は語る。デジタル技術を活用して農産品直販所の販売状況を可視化するなど、地域の社会課題解決にも積極的に取り組み、社会への貢献を社員に実感させることで挑戦意欲を促している。

▶人材育成と社会課題解決の取組は、人材確保と事業展開に好影響を及ぼしている

一連の取組により、未経験人材は同社を支える戦力になっている。次世代の事業を担う高度資格取得者も着実に増加し、高度デジタル技術の社会実装など新たな事業展開の可能性も生まれている。また、同社の人材育成や社会課題解決への取組は採用・定着にも好影響を及ぼしている。最近では同取組に興味を持ったUターン・Iターン層の入社希望者が増加していることに加え、定着面を見ても2023年度の同社離職率は2.7%と業界他社と比較して低水準にある。「課題があふれているこの地域をテクノロジーで前進させたい。社員の成長により課題解決に資する新しい価値を提供することで会社を成長させていく」と中城社長は語る。

事例2-1-6 サンユー技研工業株式会社

社員の人生背景に合わせた働き方改善で、人材確保と定着を実現している企業

所在地 三重県津市

従業員数 100名

資本金 2,000万円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶堅調な規模拡大の一方で、人材確保は年々困難に。「働きたい会社」への改革に着手

三重県津市のサンユー技研工業株式会社は、大型アルミダイカスト金型の設計・製造を手掛ける企業である。主に次世代自動車に組み込まれるエンジンやモーター、バッテリーケースなどの駆動系部品の金型を取り扱っており、世界中の自動車メーカー、部品メーカー向けに販売している。同社の梅本大輔社長が家業である同社に入社した2007年当時、社員数は十数名であったが、次世代自動車開発の本格化とともに工場新設など積極投資を進め、生産能力を拡大してきたことで、堅調に企業規模が成長してきた。一方で、人材確保は常に課題であり、梅本社長は足下の採用の状況について「ただでさえ人気がない製造業であることに加えて、近年は人材が都市部に流れ、最寄り駅から車で30分のへき地にある当社は見向きもされなくなった」と話しており、他社にはないユニークな取組を通じて、自社を「働きたい会社」へと変革し企業としての魅力を高め、採用強化と採用した人材の離職を減らしていくことが必要であると考えた。

▶人生背景に合わせた福利厚生を整備。親密な社内コミュニケーションが助け合いを可能にする

「人を雇うことは、人生を買うことに等しく、会社としてその人の人生を豊かにしていくべき」との考えの下、梅本社長は社長就任後間もなく、一人一人の人生背景に合わせた福利厚生の整備を進めた。各社員のライフステージ、家庭環境や趣味などに応じ、要望を踏まえながら、休暇制度や勤務形態、各種手当を臨機応変にカスタマイズしている。例えば、子の看護休暇や不妊治療休暇はもちろん、子供の行事のための大会休暇、親の介護のために在宅作業する介護勤務、離婚手当、マッチングアプリ手当など多種多様だ。これらの制度が円滑に機能している背景として、日頃から技能承継を進め属人業務を削減することに加え、休暇などによる不在の穴を社員同士で助け合いながらカバーしていることにある。このような自然な助け合いは、円滑な社内コミュニケーションと社員同士の信頼関係が可能にしている。各部署には親睦を深めるために飲み会代などの用途自由な月3万円を支給しているほか、2年に1回は家族同伴の社員旅行も実施するなど、信頼関係を結ぶ機会の提供に努めた。

▶福利厚生や職場環境の整備により、企業としての魅力を高め、人材確保と定着率の向上を実現

2019年には、工場拡張と同時にオフィスも抜本的に改装し、職場環境の整備にも取り組んだ。改装は梅本社長が主導し、同社の若手社員の意見を取り入れることに加え、実際に都内のIT企業に足を運び、それらの内装を参考にしながら、若者をひきつけるような都会的で「オシャレ」なオフィスを作り上げた。選考過程で同社を訪れた求職者は、整備されたオフィスと、社内の風通しの良さを感じたことにより、ほぼ100%が同社への就職を決断するという。また、ユニークな改革は同社の知名度を高め、東京都や秋田県などの遠方からも人材が集まるようになったほか、人材定着の面でも、病気やキャリアアップなどの理由以外で離職者は出ておらず、社員の平均年齢は約32歳と若く、女性比率は40%まで高まった。「今年の社員旅行はヨーロッパの予定だが、お子さんにも『うちの親は家族をドイツやフランスに連れて行ってくれる会社に勤めている』と誇らしく感じてもらいたい」と梅本社長は語る。

事例2-1-7 スズキハイテック株式会社

外国人材と共にイノベーションを起こし、成長している企業

所在地 山形県山形市

従業員数 239名

資本金 6,900万円

事業内容 金属製品製造業

▶受託型で業績低迷、開発型企業への転換を目指す

山形県山形市のスズキハイテック株式会社は、1914年創業のメッキによる表面処理加工を手掛ける企業である。半導体分野を主力に約25億円の売上高にまで堅調に成長してきたが、リーマン・ショックによる景気後退、東日本大震災に端を発する主要顧客の工場移転等が重なり、鈴木一徳社長が就任した2015年度には約16億円にまで売上高が低下。その後も売上高の低下に歯止めがかからず、「どん底。非常に厳しい局面だった」と鈴木社長は当時を振り返る。このような状況下、鈴木社長は従来の図面どおりに製造する受託型企業では生き残りができないと考え、「自社がスペックを作る」開発型企業への転換に舵を切った。

▶高度外国人材が社内で活躍。外国人材の採用を本格化し、働きやすく、過ごしやすい環境整備に注力

同社の開発型企業への転換をリードしたのは外国人材の能力であった。同社が外国人材を採用するようになったのは、メキシコ現地法人設立のため、2015年に山形大学に留学していたボリビア人と中国人の高度外国人材を採用したことがきっかけだった。同2名が活躍している姿を確認し、2018年からは外国人材の採用を本格化。現在では同社の国内拠点に5か国93名が在籍し、全従業員の約4割を占める。驚異的なのは、高度外国人材が4月に採用が決まっている新入社員を含め40名を超えることだ。外国人材を確保するためには「経営トップの関与が欠かせない」と鈴木社長は語る。同社では、外国人材が働きやすく、また、過ごしやすい環境の整備に力を入れてきた。働きやすさでは、「理解と尊重の共有」を重視し、外国人材に対して日本の文化・習慣を丁寧に教えるだけでなく、日本人従業員にも外国文化への理解を進めた。また、高度外国人材の確保では、特に「働く目的・価値」の共有が重要だという。採用前には必ず社長が面談し、外国人材の希望や目標と同社が期待する役割のすり合わせを丁寧に行っている。過ごしやすい環境は、試行錯誤して作り上げてきた。日本語教室の開催、孤立防止の取組、病院や役所への付き添いなど日常生活の手厚い支援に加え、外国人材のライフサイクルにも対応。結婚して家族同伴を希望する外国人材に対しては配偶者も雇用するほか、子育てもサポートし、鈴木社長自ら学校に挨拶へと出向いているという。2025年2月には外国人材専門のサポート部署を新設し、更なる支援強化に取り組んでいる。これらの取組により外国人材の間で同社の名前が広まり、入社希望者が絶えず、定着率も非常に高い水準にある。

▶外国人材と日本人従業員の技術が融合。イノベーションを起こすことで成長を実現

博士号を取得した高度外国人材の入社が増加し、受託型企業であった同社に不足していた開発力を獲得。さらに、外国人材の柔軟な考え方と積極性は、同社の日本人従業員の意識変化も引き起こし、イノベーションに果敢に挑戦する会社風土へと変わっていった。この外国人材と同社の技術の融合によるイノベーションの最も顕著な成果は、自動車部品のメッキ加工だ。同社から世界初となる技術が生まれ、世界の自動車メーカーで採用が広がっている。2019年度には11億円にまで低下した売上高は、2023年度に約42億円へとV字回復を遂げ、2029年度には92億円を見込む。「外国人材がいなければ、この成長は絶対に成し得なかった。多様性が組織を変革し、それまででは考えられなかったイノベーションが起こった。これからも世界で当社にしかできない技術を生み出すことで成長していきたい」と鈴木社長は語る。