第1節 経営戦略

第1部では、中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境や中小企業・小規模事業者が直面する課題等について概観した。深刻化する人材不足、「金利のある世界」の到来、円安・物価高等を背景とした生産・投資コストの増加など、中小企業・小規模事業者の経営環境は厳しい状況にあることが確認された。

第2部では、こうした環境変化を乗り越えることに資する取組として、経営資源を確保・活用して経営力を高めていく取組、スケールアップにつながり得る経営戦略・投資行動等に焦点を当てた分析を行っていく。分析に当たっては、中小企業・小規模事業者を対象としたアンケート「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査1」等を用いた。

第1章では、中小企業の成長・発展において重要である経営者・経営陣の「経営力」に着目した分析を行っていく。なお、本章における「経営力」とは、中小企業の成長や持続可能性の向上に寄与し得る、経営戦略の策定力及び経営資源のマネジメント力、経営者の成長的志向、従業員にとって健全な環境や待遇を整備する能力等と定義する。

第2章では、積極的かつ継続的に賃上げや投資に取り組むことができるような、一定企業規模への成長を実現するための、中小企業の経営戦略や投資行動等について分析を行う。

1 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、以下の事業者を対象に実施したWebアンケート調査。以下、本章における「アンケート調査」は、本調査を指すものとする。

・全国75,000者の事業者【有効回答数:17,848者、回収率23.8%】

※調査を進める中で判明した大企業170社を除いた中小企業・小規模事業者17,678者について分析を行った。

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数:6,910者】

なお、中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

中小企業白書(2023)2では、自社の経営資源とターゲット市場の両方を分析することが、優れた経営戦略につながっている可能性を指摘している。本節では、経営戦略における社内資源・外部環境の分析状況と効果を確認する。また、経営戦略を実行するための具体的なプランである経営計画も重要だ。先行研究3では、経営計画の策定と運用は目標実現に加え、組織の活性化等にも効果があるとされる。本節では中小企業における経営計画の策定・運用への取組状況、効果についても確認する。

2 詳細については、2023年版中小企業白書第2部第1章第1節を参照。

3 伊藤(2002)

1.製品・商品・サービスの差別化と外部環境を意識した経営戦略

先行研究4では、製品・サービスの差別化によるブランド力の構築等が価格競争を脱することにつながり、付加価値を高めていくと指摘している。本項では、中小企業の経営戦略における製品・商品・サービスの差別化と外部環境への意識について確認する。

4 中地・鉢嶺(2022)

①製品・商品・サービスの差別化

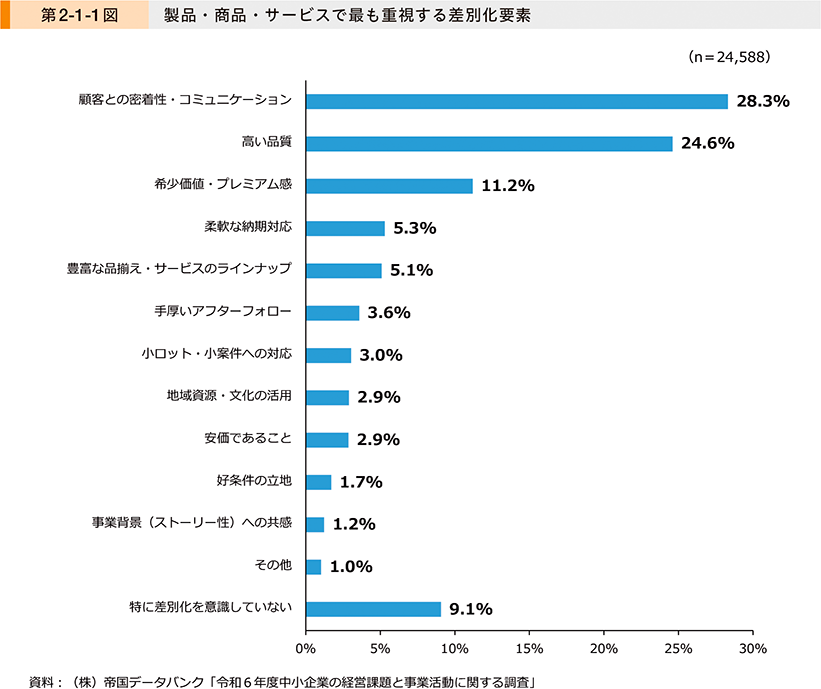

第2-1-1図は、競合他社に対する差別化として最も重視している要素を見たものである。「顧客との密着性・コミュニケーション」を重視しているという回答割合が最も高く、次いで「高い品質」、「希少価値・プレミアム感」と続いている。「特に差別化を意識していない」と回答した事業者も一定数存在していることが分かる。

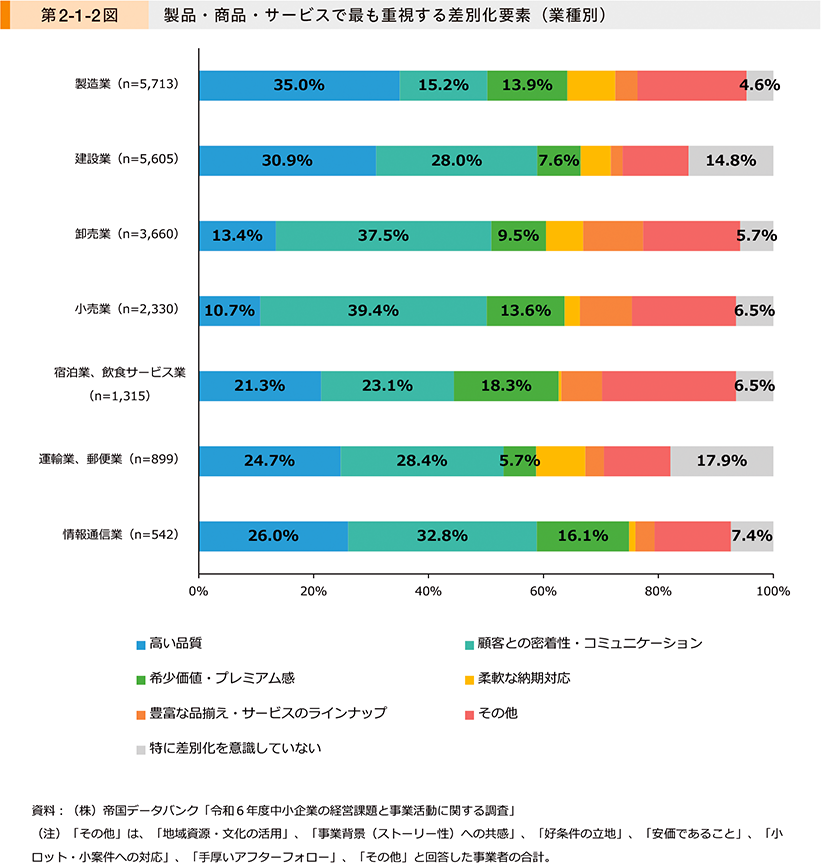

第2-1-2図は、業種別に、競合他社に対する差別化として最も重視している要素を見たものである。「製造業」や「建設業」では「高い品質」、「卸売業」や「小売業」では「顧客との密着性・コミュニケーション」を重視している割合が高く、業種により傾向の違いが見られる。また、「建設業」や「運輸業、郵便業」では「特に差別化を意識していない」の割合が、他の業種と比較して高いことが分かる。

②外部環境

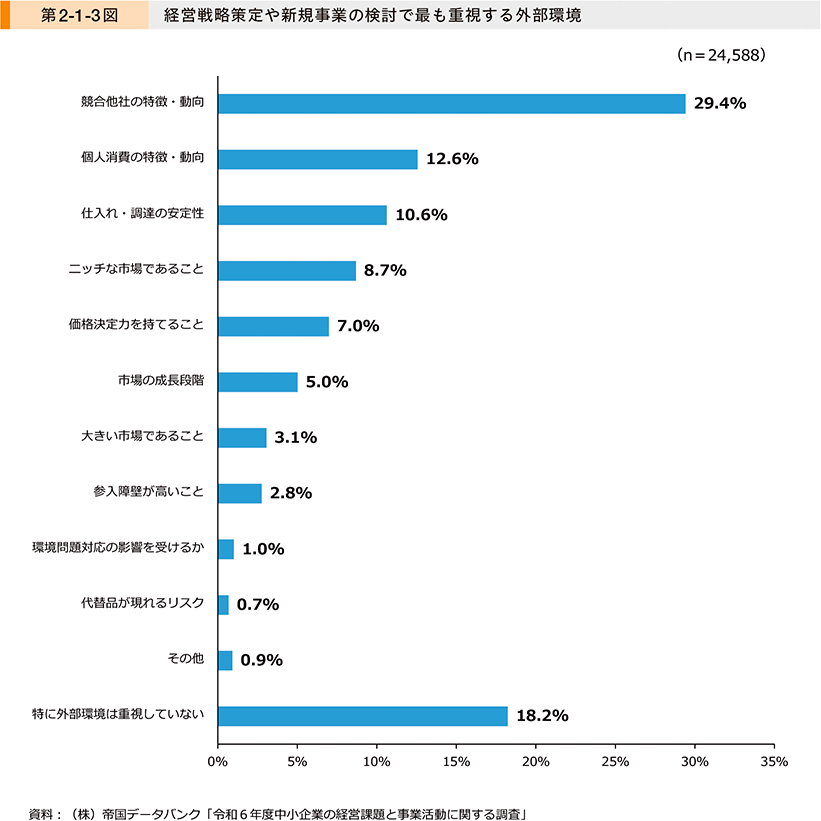

第2-1-3図は、経営戦略策定や新規事業の検討で最も重視する外部環境を見たものである。「競合他社の特徴・動向」を重視しているという回答割合が最も高い。「特に外部環境は重視していない」と回答している事業者も一定数存在していることが分かる。

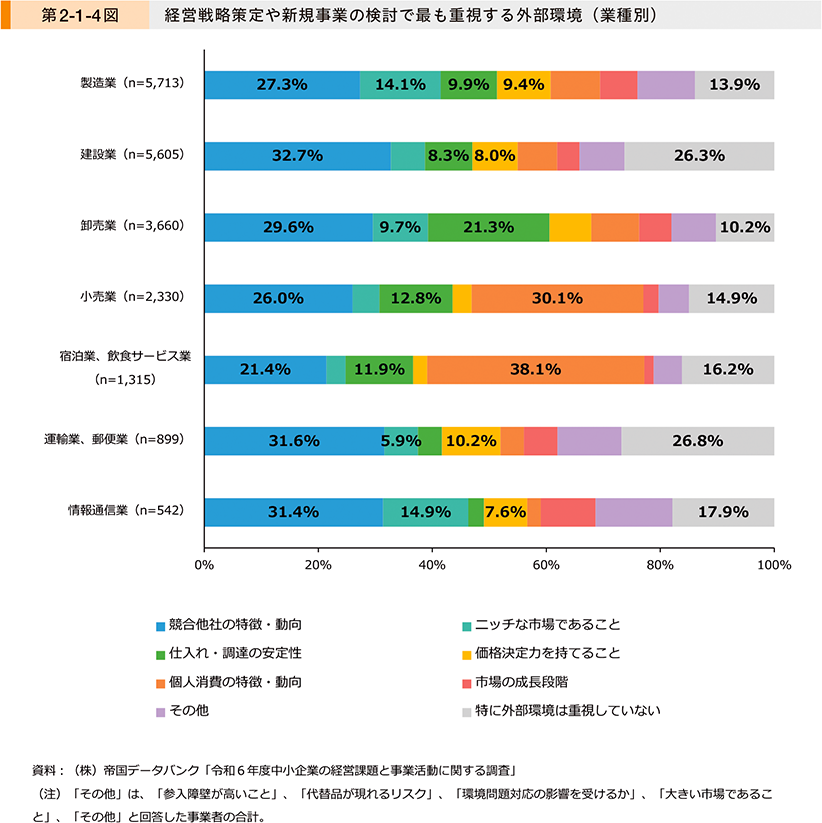

第2-1-4図は、業種別に、経営戦略策定や新規事業の検討で最も重視する外部環境を見たものである。多くの業種で、「競合他社の特徴・動向」を重視していることが分かる。また、「製造業」や「情報通信業」では「ニッチな市場であること」と回答した割合が他の業種と比較して高く、大企業が参入し難い領域に注目して事業展開を行う戦略を採っている可能性がある。また、「建設業」や「運輸業、郵便業」では「特に外部環境は重視していない」と回答した割合が、他の業種と比較して高いことが分かる。

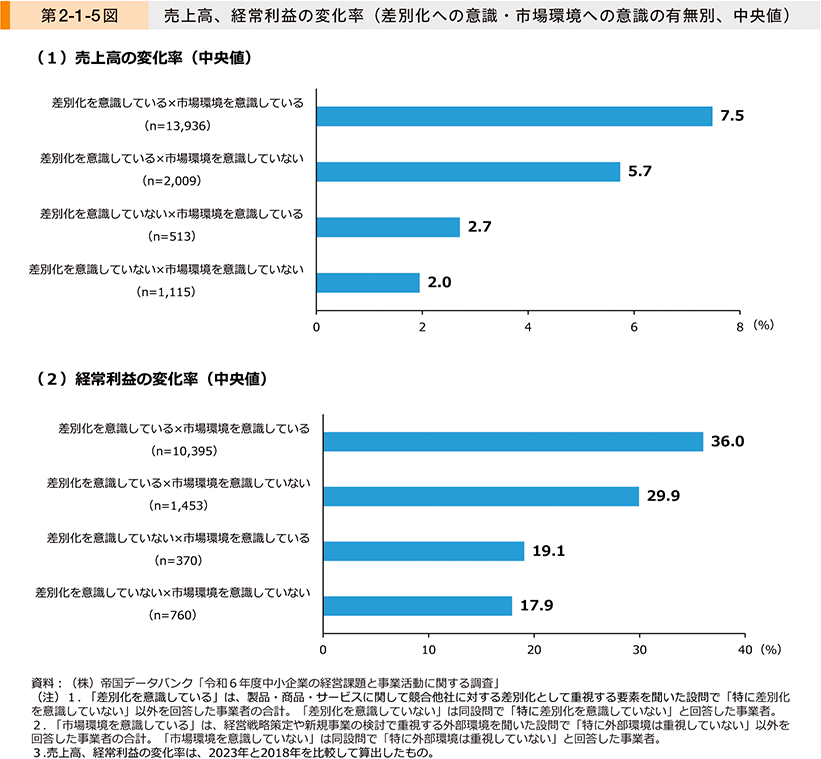

第2-1-5図は、製品・商品・サービスの差別化への意識及び経営戦略策定や新規事業の検討における外部環境、すなわち市場環境への意識の有無別に、売上高の変化率(中央値)、経常利益の変化率(中央値)を見たものである。差別化・市場環境の両方を意識している事業者は、両指標とも高い水準であることが分かる。また、差別化のみ意識している事業者は、市場環境のみ意識している事業者に比べて、両指標とも高い水準であることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、市場環境を重視することも重要ではあるものの、中小企業では、製品・商品・サービスの差別化への取組が業績向上に寄与する可能性が示唆される。まずは、自社の経営資源をいかした独自性のある製品・商品・サービスの供給に取り組むことが求められるといえよう。

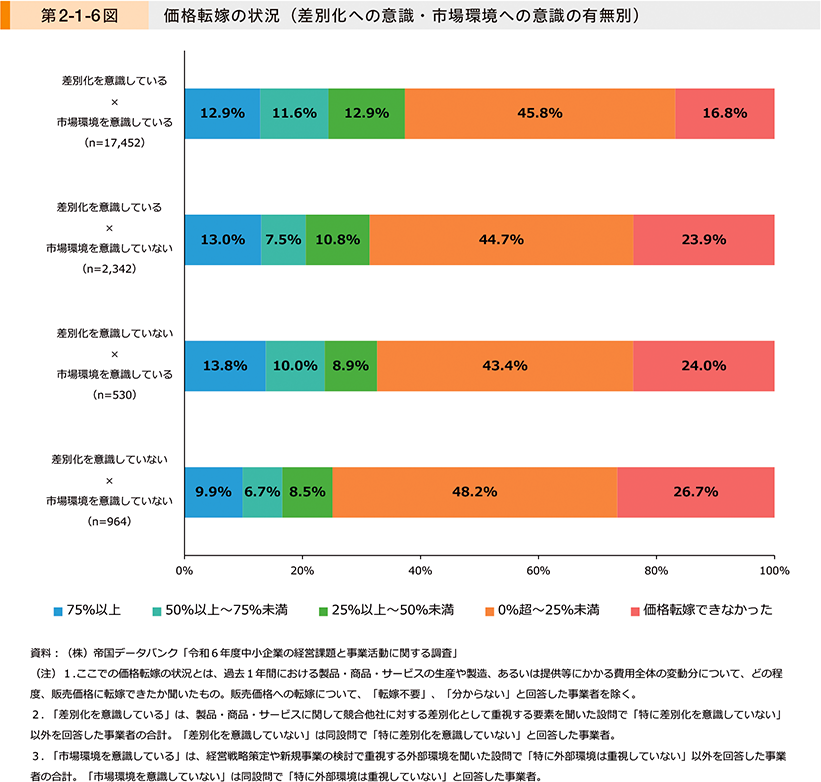

第2-1-6図は、製品・商品・サービスの差別化への意識及び経営戦略策定や新規事業の検討における外部環境、すなわち市場環境への意識の有無別に、価格転嫁の状況を見たものである。これを見ると、差別化・市場環境の両方を意識している事業者は、価格転嫁が進んでいる傾向にあることが分かる。また、市場環境のみ意識している事業者は、差別化のみ意識している事業者に比べて50%以上価格転嫁ができていると回答した割合が若干高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、価格転嫁においては製品・商品・サービスの差別化も重要ではあるものの、市場環境を意識することによる影響が大きいことがうかがえる。ターゲット市場における競合他社の動向、市場構造、仕入れ・調達の安定性などの面から、価格交渉力を有することができる市場環境であるかを分析することが重要といえる。

③まとめ

本項では、製品・商品・サービスの差別化と外部環境を意識した経営戦略について確認した。経営資源が限られる中小企業にとって、自社の製品・商品・サービスの特徴やターゲット市場の環境を見極め、自社の競争力や優位性といった価値を的確に認識することが重要といえる。中小企業には自社のリソースと外部環境の分析をベースとした経営戦略の立案が求められる。

2.経営計画5の策定・運用

ここからは、経営戦略を実現するための具体的なプランとなる経営計画について分析する。本項では、経営計画の策定、策定した経営計画に基づく取組の状況と効果について確認する。

5 本章における「経営計画」とは、当面の収支計画、また、それらを達成するためのアクションプランや資金繰り計画などについて策定したものを指す。

①経営計画の策定

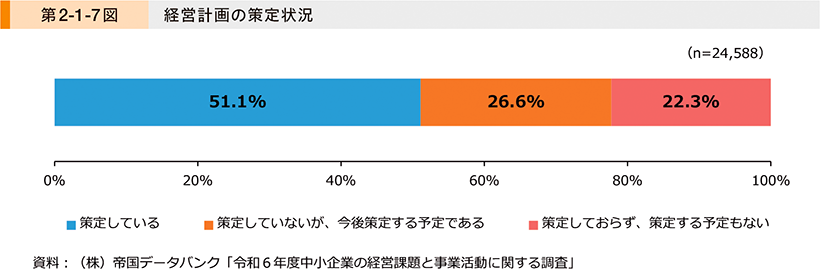

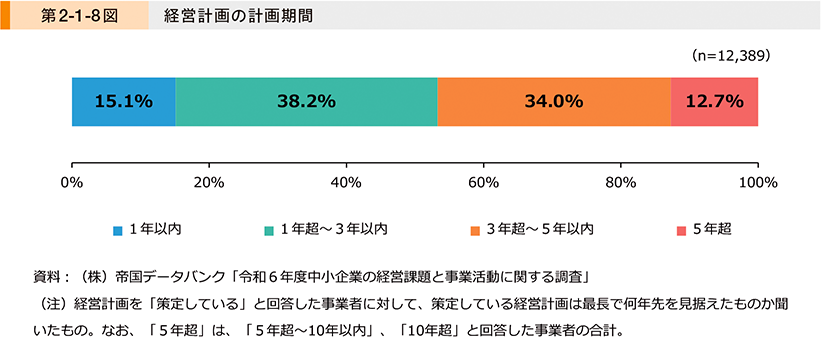

第2-1-7図は、経営計画の策定状況を見たものである。約5割の事業者が経営計画を「策定している」ことが分かる。第2-1-8図は、経営計画を策定している事業者のうち、最長で何年先を見据えて経営計画を策定しているかを見たものである。これを見ると、3年以内が過半数を占めていることが分かる。「5年超」を見据え、経営計画を策定している事業者も1割程度存在している。

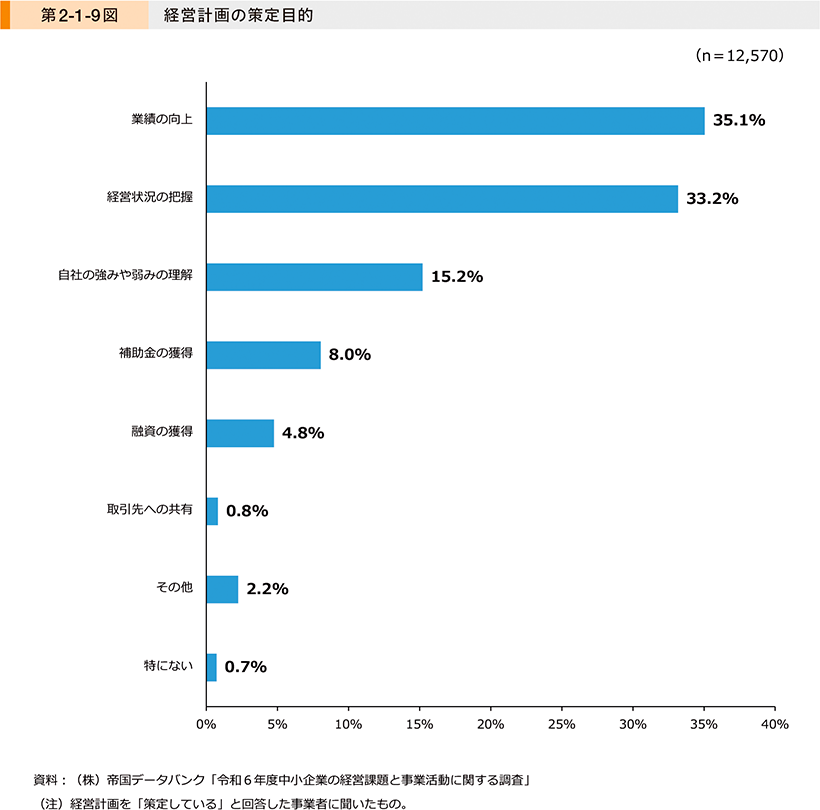

第2-1-9図は、経営計画を策定する目的として最も当てはまるものを見たものである。「業績の向上」、「経営状況の把握」を策定目的とした回答割合が高い。次いで、策定プロセスにおける分析を通じた「自社の強みや弱みの理解」の回答割合が高いことが分かる。

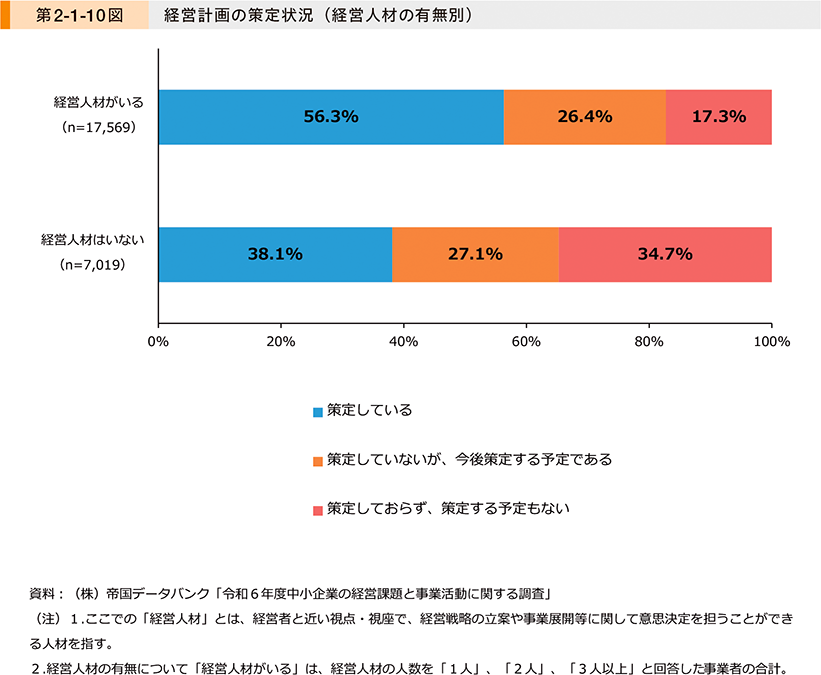

第2-1-10図は、経営人材の有無別に経営計画の策定状況を確認したものである。これを見ると、「経営人材がいる」事業者は「経営人材はいない」事業者に比べて、経営計画を「策定している」割合が高いことが分かる。さらに、「経営人材はいない」事業者は、「策定しておらず、策定する予定もない」と回答した割合が高いことが見て取れる。経営人材によるサポートが経営計画の策定を促進する可能性がある。

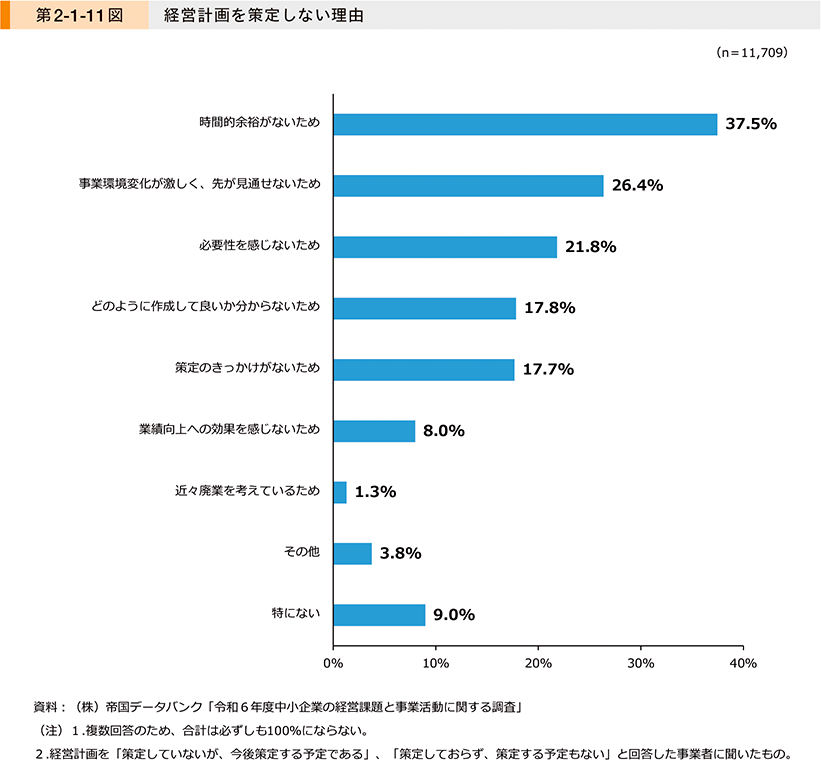

第2-1-11図は、経営計画を策定していない事業者について、策定していない理由を見たものである。策定していない理由として、「時間的余裕がないため」の割合が最も高く、次いで、「事業環境変化が激しく、先が見通せないため」、「必要性を感じないため」と続いている。

②経営計画の運用6

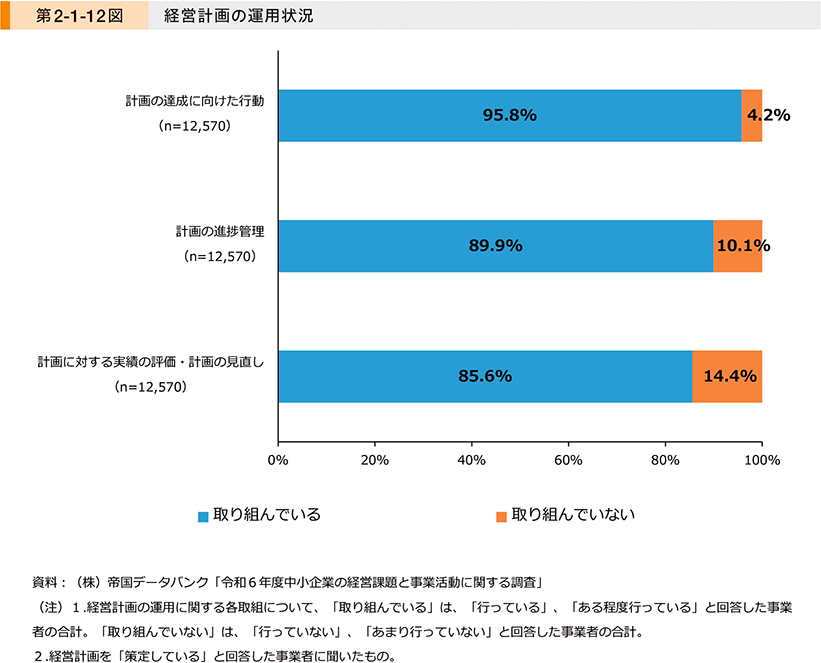

策定した経営計画を適切に運用していくことも重要である。第2-1-12図は、経営計画の運用として、「計画の達成に向けた行動」、「計画の進捗管理」、「計画に対する実績の評価・計画の見直し」について、取組状況を見たものである。これを見ると、総じて高い水準で取り組んでいる様子が見られるものの、「計画の達成に向けた行動」に比べ、「計画の進捗管理」、「計画に対する実績の評価・計画の見直し」では「取り組んでいる」割合が比較的低くなっていることが分かる。

6 ここでの「経営計画の運用」とは、計画の達成に向けた行動、計画の進捗管理、実績の評価・計画の見直し等を指す。

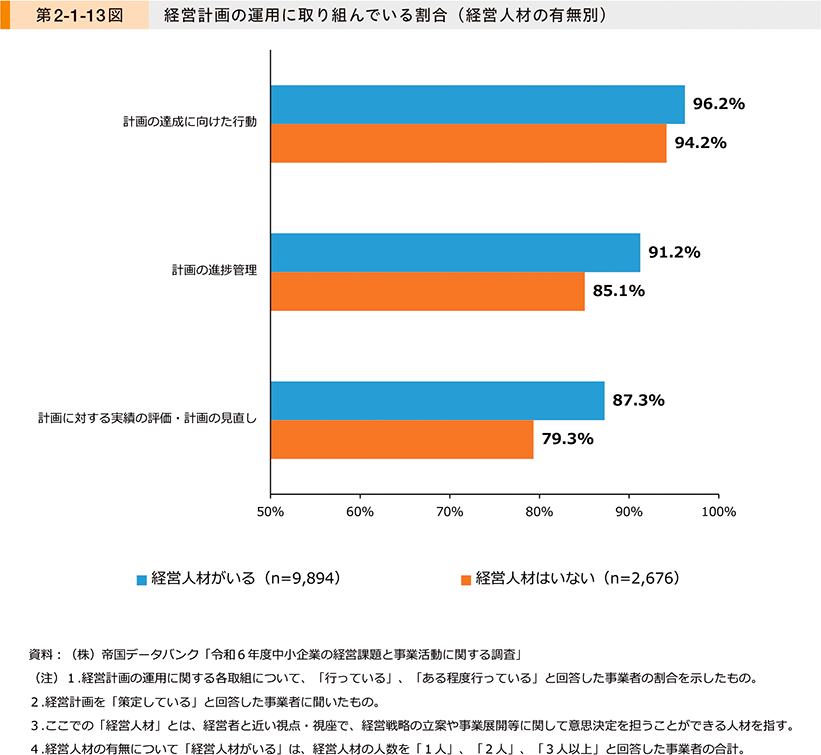

第2-1-13図は、経営人材の有無別に経営計画の運用に取り組んでいる事業者の割合を見たものである。「経営人材がいる」事業者の方が、運用に取り組んでいる割合が高いことが分かる。経営計画の運用は業務負担が重く、運用の役割を分担できる経営人材の存在が重要であることが示唆される。

③経営計画の策定・運用による効果

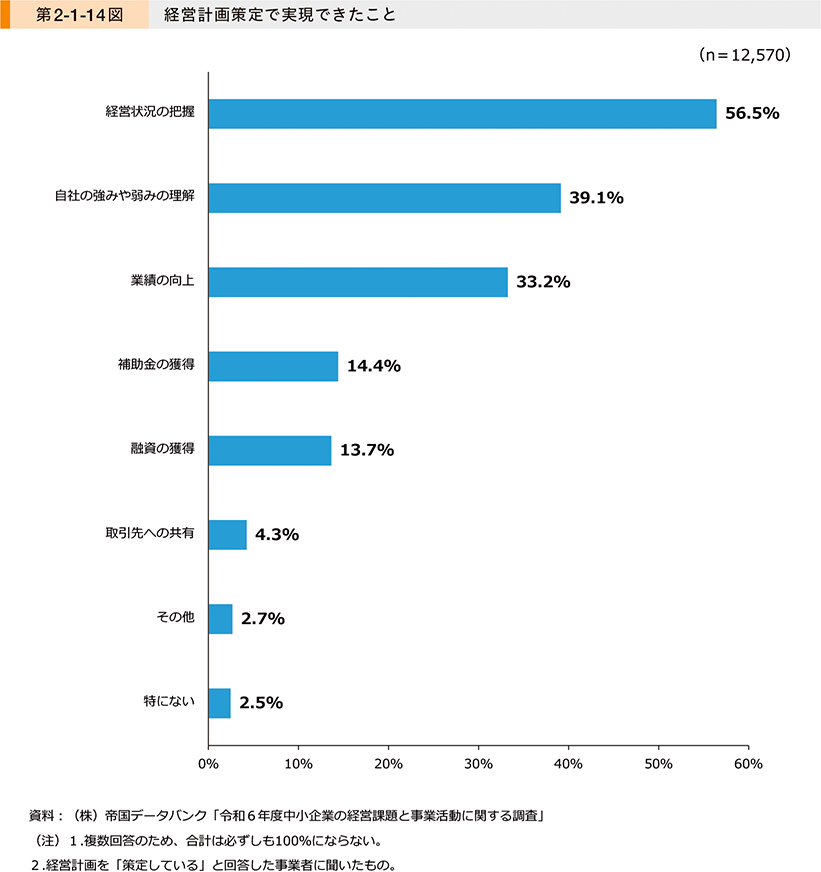

第2-1-14図は、経営計画策定の結果、実現できたことを見たものである。「経営状況の把握」と回答した割合が最も高く、次いで「自社の強みや弱みの理解」、「業績の向上」が続く。経営計画の策定目的と上位3項目が同じであり、おおむね策定目的の効果を得られていることが示唆される。

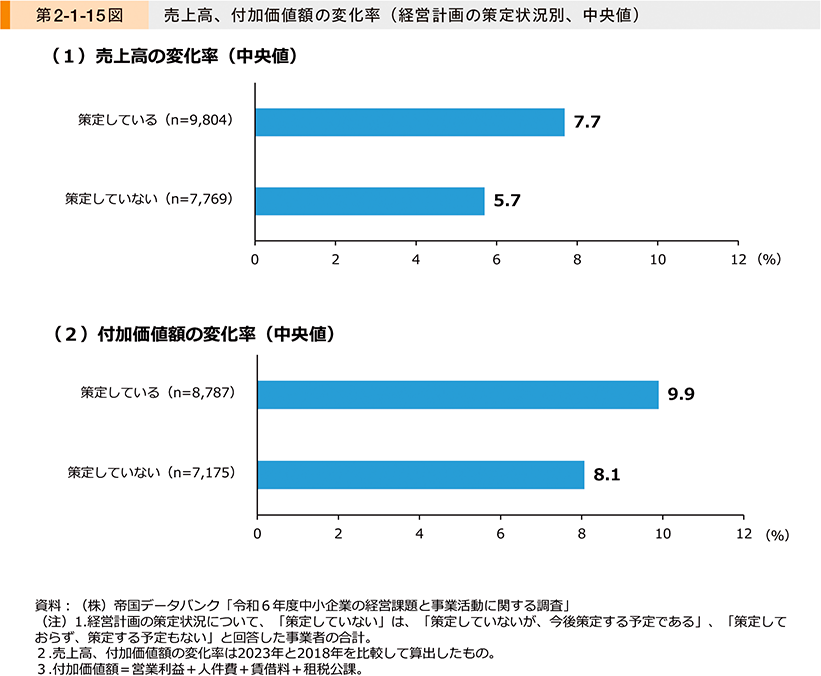

第2-1-15図は、経営計画の策定状況別に売上高の変化率(中央値)と付加価値額の変化率(中央値)を見たものである。経営計画を「策定している」事業者は「策定していない」事業者に比べて両指標とも高い水準であることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、経営計画の策定は、業績の向上につながる可能性がある。

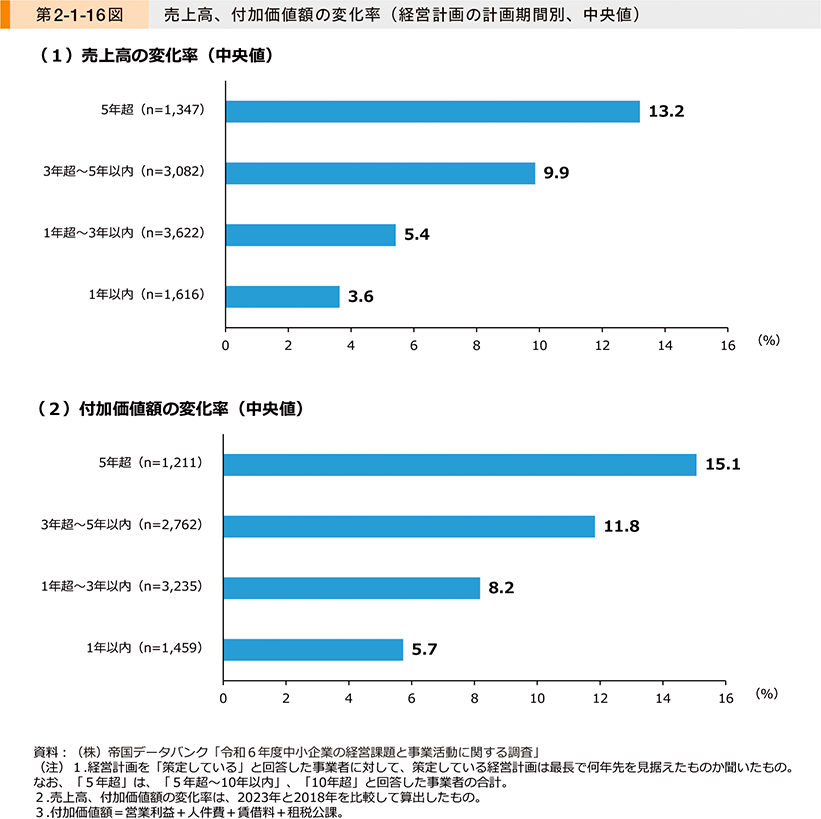

第2-1-16図は、策定している経営計画の計画期間別に、売上高の変化率(中央値)と付加価値額の変化率(中央値)を見たものである。これを見ると、長期を見据えた計画を策定している事業者ほど、両指標とも高い水準であることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、長期目線での経営計画は、業績の向上をもたらしている可能性がある。

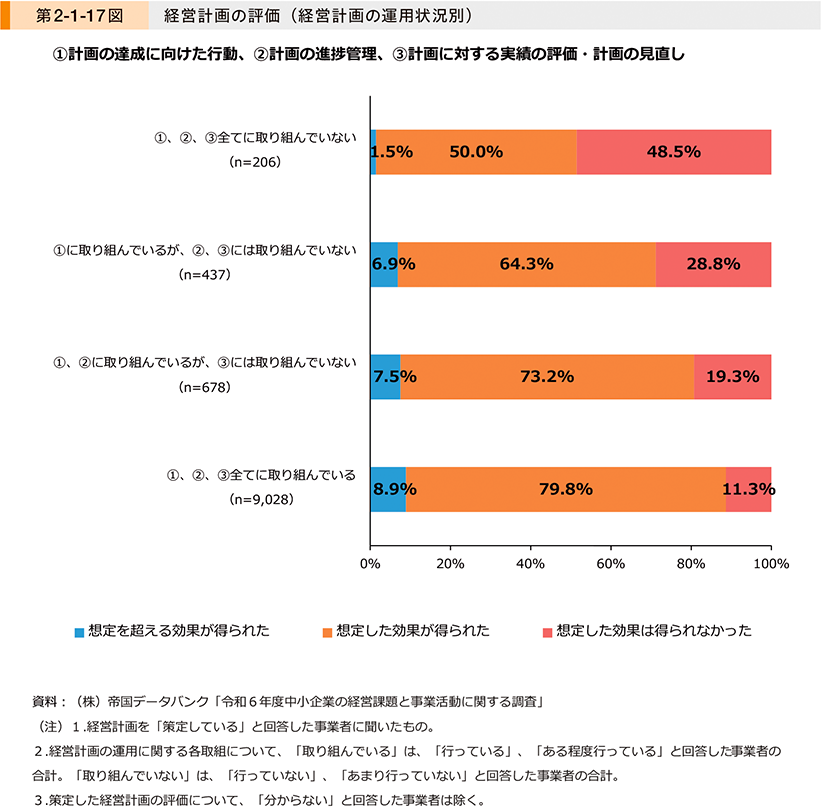

第2-1-17図は、経営計画の運用状況別に経営計画の評価を見たものである。①計画の達成に向けた行動、②計画の進捗管理、③計画に対する実績の評価・計画の見直し、について、各項目の取組状況別に経営計画の評価を分析している。

これを見ると、「①、②、③全てに取り組んでいない」事業者は「想定した効果は得られなかった」と回答する割合が特に高い。さらに、①、②、③に取り組むほどに評価が高まることが分かる。環境変化が激しい昨今、経営計画の効果を高めるためには、単に経営計画を策定するだけでなく、進捗管理、計画の評価・見直しを行い、適宜、環境に合わせた軌道修正を行うことが重要であると示唆される。

④まとめ

本項では、中小企業における経営計画の策定、運用の取組、効果について確認した。経営計画の策定は、業績の向上や経営状況の把握、自社の強みや弱みの把握等に効果があることが示唆された。また、経営計画の適切な運用は、経営計画の目的達成度合いを高める可能性も確認できた。これら経営計画の策定と運用に当たっては、経営者と近い視点・視座で経営を考えることができる経営人材の存在も大切な要素といえる。さらに、長期的な視野で投資や人材確保に向けた戦略を検討し、不断に見直していくことも重要だ。実際に、長期を見据えた経営計画を策定している事業者ほど、業績が向上している傾向にあることも確認されている。経営計画を策定していない理由として「時間的余裕がないため」、「必要性を感じないため」という回答割合が高かったが、経営計画により期待される効果を見ると、時間を掛けてでも策定・運用に取り組む価値があるといえよう。

事例2-1-1では、長期の経営計画から逆算してマイルストーンを設定し、長期目線で人材戦略・事業展開に取り組んでいる企業の事例を紹介する。

事例2-1-1 松浪硝子工業株式会社

長期目線の経営計画を基にした人材戦略と事業展開に取り組む企業

所在地 大阪府岸和田市

従業員数 309名

資本金 9,000万円

事業内容 窯業・土石製品製造業

▶売上拡大期に直面した経営課題と組織環境・人材育成における問題点

大阪府岸和田市の松浪硝子工業株式会社は、創業180年の医療用ガラス製品を製造する企業である。同社が生産する顕微鏡用ガラスは、国内シェアの約7割を占め、売上高の約8割を担う主力商品であるが、物価高騰や円安基調による原材料費、電力費などの上昇により利益率が低下している。一方、残りの売上高を占めている電子機器用ガラス事業は中国メーカーを中心とした海外製品との価格競争に陥りやすく、足下の売上目標達成を重視し、人員配置や設備投資を続けたことで、6年連続で赤字事業となっていた。また、先代社長は37年間にわたり辣腕を振るい、売上高を30億円から70億円へと成長させたが、トップダウン型の業務に慣れ、自ら考えて行動する人材が育ちにくい組織環境となっていた。同社では、更なる成長に向けて、電子機器用ガラス事業の付加価値を高めて第二の収益の柱に育てることに加え、次世代の経営を担える人材の確保・育成が課題となっていた。

▶9年先の未来像から逆算してマイルストーンを設定する

2023年に創業家以外から初めて社長に就任した安原弘泰社長は、従来の3か年計画から変更し、より長期的な成長を見据えた9か年計画を策定。長期目線で設定した目標から逆算して設定されるマイルストーンを重視した。例えば、電子機器用ガラス事業については、2032年の目標を2023年実績から大きく伸長させながらも、2029年まではあえて2023年実績を下回る売上目標値とした。従来の足下の売上目標達成を至上命題とする方針から転換し、長期的な視点で採算改善や人材の採用・育成に取り組むことにした。具体的には、同事業における不採算製品から撤退して時間の掛かる新技術開発や産学連携に取り組むことに加え、一朝一夕には確保が困難な技術開発人材や、海外法務、薬事を担当する人材の採用・育成をマイルストーンとして設定。トップダウンによる閉塞感を拭うべく、9か年計画の策定を部門単位に任せることに加え、運用面では会議でプレゼン・意見を述べさせるなど社員を関わらせることで当事者意識の醸成を促し、モチベーション向上と社内コミュニケーションの活性化につなげている。

▶不採算事業の黒字転換を達成、将来への種まきも着実に実施

計画初年の2024年には、早速電子機器用ガラス事業が黒字に転換。加えて、部門間・部門内のコミュニケーションが活発になってきた。将来に向けた専門人材の採用には初めこそ既存社員から抵抗感が見られたが、すぐに不可欠なメンバーとしてなじんだ。9か年計画の達成を担う現在の中堅・若手社員は当事者意識を持ち、積極的な発言、未来志向の意見も目に見えて増えている。「来期はやる気のある若手を昇進させ成長を促す。常に長期的な視点を持ち、マイルストーンとのギャップを埋めながら適切な施策を打つことが大事だ」と安原社長は語る。

コラム2-1-1 地域経済分析システム(RESAS)を活用した自社の経営環境分析

1.地域経済分析システム(RESAS)の概要

中小企業・小規模事業者は、雇用や技術力といった地域経済の担い手として我が国の経済・社会において重要な役割を果たしている。将来にわたり、中小企業・小規模事業者の経営者が安定的な経営を行っていくためには、経営に関する判断や評価を適切に行う必要がある。そのためには、自社の内部環境を把握するだけでなく、外部環境も把握することが重要である。

経済産業省と内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局では、地域経済に関連する様々なビッグデータを「見える化」するシステムとして、平成27年度より地域経済分析システム(以下、「RESAS」という。)を提供しており、ID登録等の手続きが不要で、誰でも無料で使える形で一般公開している。現在、デジタル田園都市国家構想総合戦略(令和4年12月23日閣議決定)に基づき、多様なユーザーがデータを容易に利活用できる環境を実現するため、地方自治体のほか、中小企業・小規模事業者等のニーズを取材しつつ、分析メニューの充実や高度化を進めている。

2.経営環境分析シートの概要

RESASでは、経営者が自社業界の規模や動向といった外部環境をわずか4クリックで把握でき、経営戦略の検討材料として活用することができる「経営環境分析メニュー(以下、「本メニュー」という。)」を提供している。

本メニュー(https://www.resas.go.jp/industry-business-environment-analysis)では、操作画面(コラム2-1-1①図)上で自社の業種を選択することで、当該業種の付加価値額の規模と動向を把握することができる。データ活用が苦手な経営者でも活用できるように情報が整理されているため、自社の外部環境の分析や経営戦略の検討を実施するためのツールとして、活用できる。

本メニューの強みは、簡単な操作で数値を確認できるほか、自社にとっての優先的な取組を政府統計のデータと併せて確認できることである。一般的に、業界が拡大傾向であれば製品やサービスが消費されやすい状態で、縮小傾向であれば製品やサービスが消費されにくい状態である。また、自社の状況は、黒字傾向であれば製品やサービスに競争力がある状態で、赤字傾向であれば製品やサービスに競争力がない状態である。経営環境分析シートでは、こうした業界や自社の状況が簡単に把握できる。

中小企業・小規模事業者の経営者が自社の経営戦略を考える際に、本メニューを用いて、自社のポジションを定量的に把握し、それに応じた事業内容や経営戦略を構築していくことで、経営力を向上させることが期待される。