第3節 経済安全保障・人権尊重

本節では、中小企業・小規模事業者における経済安全保障及び企業活動における人権尊重への取組の要請状況や実際の取組状況について確認する。

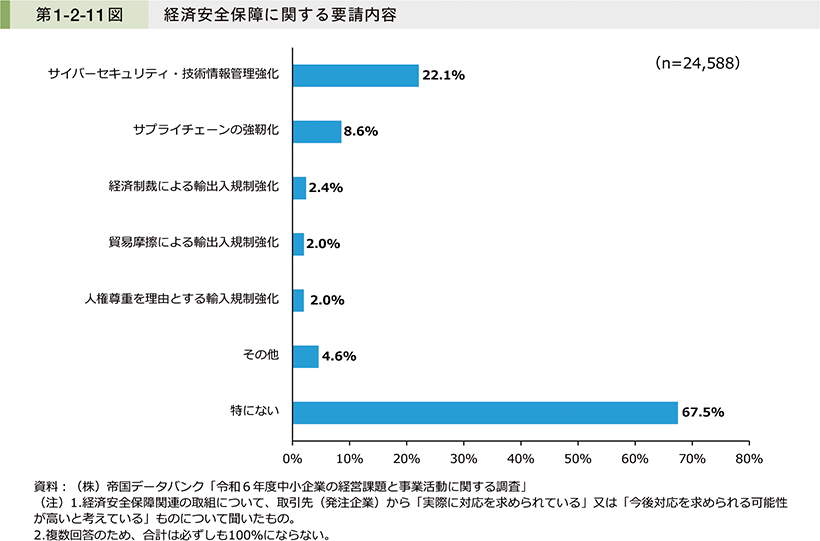

国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、中小企業・小規模事業者においても企業活動の中で経済安全保障の観点を踏まえた取組を行うことの重要性が高まっている。第1-2-11図は、経済安全保障関連の要請や規制の強化を背景に、自社の取引先(発注企業)から実際に対応を求められている、又は今後対応を求められる可能性が高いと考えている取組を確認したものである。これを見ると、「特にない」の割合が最も高いが、それ以外の具体的な要請内容としては「サイバーセキュリティ・技術情報管理強化」、「サプライチェーンの強靭化」の回答割合が高い。

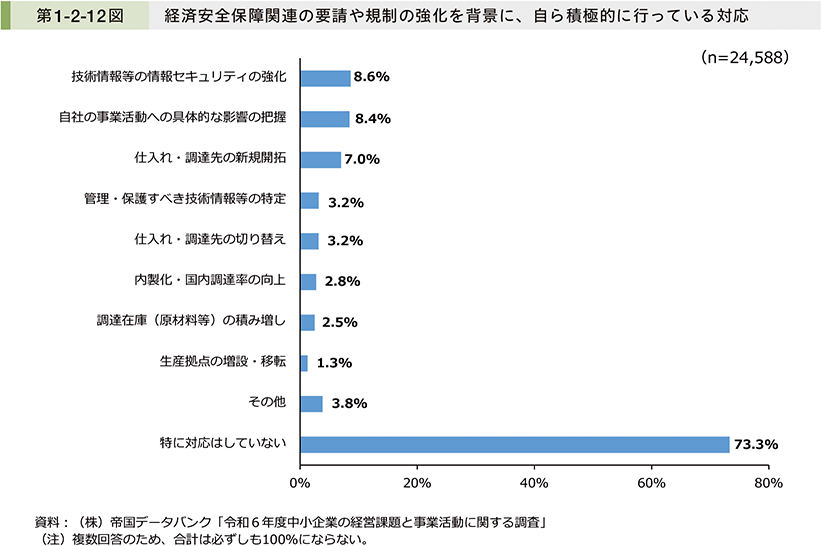

第1-2-12図は、経済安全保障関連の要請や規制の強化を背景に、自ら積極的に行っている対応を見たものである。これを見ると、「特に対応はしていない」の回答割合が最も高く、足下では、経済安全保障関連の要請等に対応する必要性が高い中小企業・小規模事業者は一部に限られているといえる。実際に行われている取組としては、「技術情報等の情報セキュリティの強化」、「自社の事業活動への具体的な影響の把握」、「仕入れ・調達先の新規開拓」といった取組の回答割合が上位となっている。

ここからは、人権尊重に関する取組等について確認する。

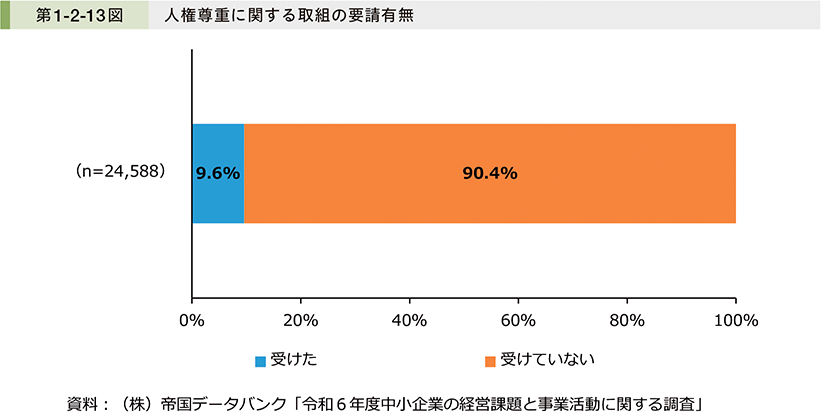

第1-2-13図は、企業活動における人権尊重の取組82について、取引先等からの具体的な働きかけや要請の有無を見たものである。これを見ると、約1割の中小企業・小規模事業者が取引先等から要請を受けていることが分かる。

82 2022年、経済産業省は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表した。同ガイドラインでは、人権侵害に関する様々な経営リスクを例示するとともに、中小企業を含む全ての企業に対して、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの実施といった人権尊重の取組を進めていくことを推奨している。

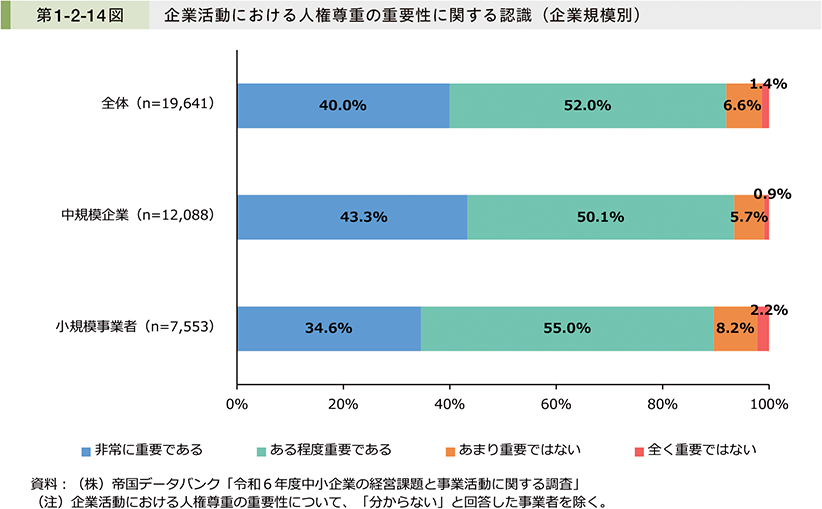

第1-2-14図は、企業活動における人権尊重の重要性に関する認識について、企業規模別に見たものである。これを見ると、「全体」では9割超の事業者が「非常に重要である」又は「ある程度重要である」と回答していることが分かる。「中規模企業」、「小規模事業者」共に重要と認識している割合が高い様子が見て取れる。

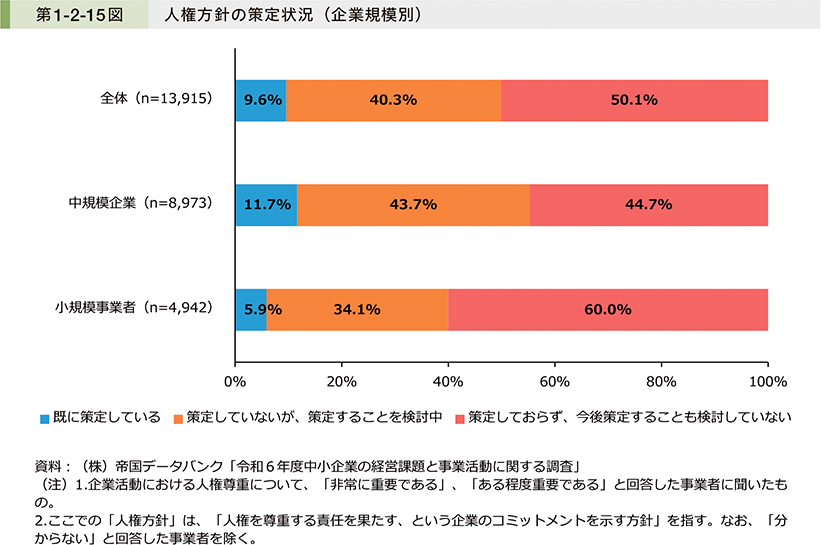

また、第1-2-15図は、企業活動における人権尊重の重要性について「非常に重要である」又は「ある程度重要である」と回答した事業者に対し、「人権方針」の策定状況を確認したものである。これを見ると、「既に策定している」割合は低いものの、今後策定を検討している事業者も含めると約半数となっている。企業規模別に見ると、「中規模企業」は「小規模事業者」に比べて取組が進んでおり、今後の取組にも意欲的であることが見て取れる。

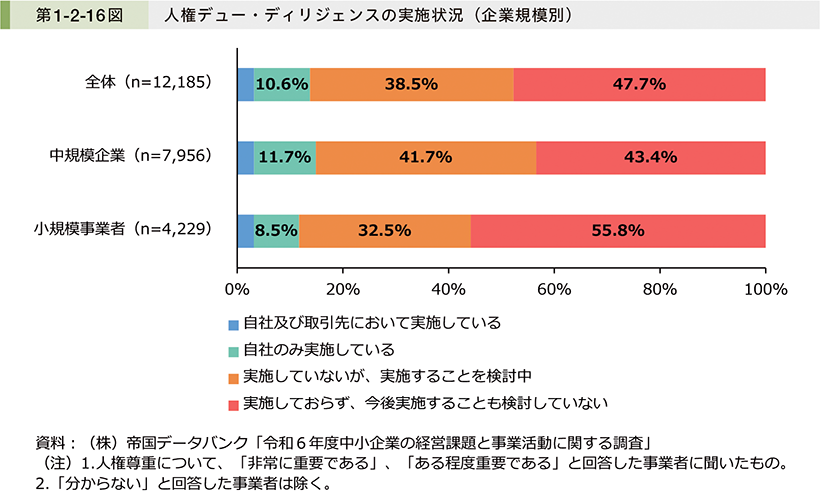

第1-2-16図は、人権デュー・ディリジェンスの実施83状況を見たものである。「全体」を見ると、既に実施している割合は高くないものの、今後の実施を検討している事業者も含めると約半数となっている。企業規模別に見ると、人権方針の策定と同様に、「中規模企業」は「小規模事業者」に比べて取組が進んでおり、今後の取組にも意欲的であることが見て取れる。

83 ここでの「人権デュー・ディリジェンスの実施」とは、事業活動に伴う人権侵害リスクの把握・予防・軽減策を講じることを指す。

事例1-2-3では、経済安全保障対策として輸出管理の強化に取り組み、事業基盤を強化している企業の事例を紹介する。

事例1-2-4では、サプライチェーン上の人権侵害リスクに対処し、他社を巻き込みながらSDGs経営に取り組む企業の事例を紹介する。

事例1-2-3 株式会社光響

経済安全保障対策としての輸出管理により事業基盤の強化に取り組む企業

所在地 京都府京都市

従業員数 45名

資本金 1,500万円

事業内容 機械器具卸売業

▶事業拡大に向けて輸出管理体制の整備が急務に

京都府京都市の株式会社光響は、レーザー・光学関連製品を取り扱う専門商社である。主力の卸売事業では、専門性の高いレーザー・光学関連製品を海外の約300社から仕入れ、研究機関等に販売している。自社で開発・製造している製品もあり、ビーム径や空間強度分布を測定する「ビームプロファイラ」の輸出販売、超高精密フェムト秒レーザー加工機「femt-pro」などを国内に向けて販売しており、日本のレーザー分野のフロントランナーともいえる企業である。現在、同社の取扱商品における輸出管理対象は、国内に卸すため輸入した商品の返品・修理等を理由とする生産国への返送が大半であるが、事業規模拡大に伴う返送対応の増加に加え、今後は自社製品の海外輸出も視野に入れる中で、軍事転用リスクが高いとされるレーザー製品を扱う同社にとって、地政学リスクの高まりに対応できる輸出管理体制の構築が求められた。さらに、同社は2023年にTOKYO PRO Marketに上場したこともあり、「上場企業としてふさわしい管理体制の構築が必要だった」と住村和彦代表取締役CEOは振り返る。

▶経済産業省「中小企業等アウトリーチ事業」を活用し、輸出管理体制を整備

こうした流れの中で、2023年に大手電機メーカーから入社した吉川達彦取締役の主導で輸出管理体制の構築に取り組んだ。「一つ間違いを犯すと取り返しがつかないことになると認識して取組を推進した」と吉川取締役は語る。輸出管理体制の構築に当たっては、2024年に経済産業省が国際平和及び企業の技術流出の防止を目的として実施している「中小企業等アウトリーチ事業」を活用。アドバイザーの指導の下、輸出管理に関する内部規程を作成した。また、輸出管理の社内体制も増強し、従来は管理部3名のみで規制対象の確認を行っていたところを、他部署も巻き込み8名にまで増員。取引先の審査を厳格化し、輸出管理フローについては多段階承認化することでチェック機能を強化している。体制強化を契機に、日々アップデートされる最新の輸出関連法規のモニタリングを徹底して社内に共有しているほか、従業員の法令遵守意識を高めるための社内研修にも取り組んでいる。

▶全社で輸出管理に対する高い意識が醸成。予測不能な世界情勢の変化に備える

一連の取組を経て、住村CEOが特に効果を感じているのは社内における輸出管理意識の高まりだという。全従業員に輸出管理の重要性が浸透し、従来は営業部門と管理部門との間で存在していた輸出管理に対する認識のそごが解消。迅速な対応を最重視していた営業部門においても正確な管理や手続きを前提とした取引を行うようになっている。昨今の地政学リスクの高まりにより、特に欧米のレーザー機器メーカーではエンドユーザー管理の要求が高度化しており、社内体制・意識共に、これらに対応する組織が構築された。予測不能な世界情勢の変化に危機感を高める同社は、中国製品が輸出入できなくなるリスクに備えて、足下では韓国や台湾から製品を確保できるよう供給網の見直しも進めている。「どのような状況にも耐え得る体制を整えることが重要だ。レーザー機器の安定供給を実現するために今後も取組を強化していきたい」と住村CEOは語る。

事例1-2-4 雪ヶ谷化学工業株式会社

サプライチェーン上の人権侵害リスクに対処し、SDGs経営に取り組む企業

所在地 東京都品川区

従業員数 70名

資本金 1,000万円

事業内容 ゴム製品製造業

▶自社製品の一般化を背景に、差別化可能かつ環境にも配慮した製品開発を模索

東京都品川区の雪ヶ谷化学工業株式会社は、化粧品用、医療用、産業用などのスポンジを製造する企業である。かつて国内の化粧品用スポンジは天然ゴムを原料としていたが、ファンデーションが含む油分への耐久性が不十分で、アレルギーを引き起こすこともあるという課題があった。同社の主力製品である化粧品用スポンジは、原料を石油由来の合成ゴムに切り替えることでその課題を解決した画期的な製品となり、現在では世界シェア60%に及ぶ。しかし、一般化されやすい製品特性上、常に新興国の低品質・低価格な模倣品の脅威に直面してきたことから、2013年に就任した坂本昇社長は差別化が可能な製品開発を模索。加えて、同製品は石油由来の合成ゴムを主原料とするため生産過程で大量のCO2を排出することから、環境に配慮した製品開発の必要性も感じていた。

▶脱炭素化にとどまらず、人権侵害リスクに対処した製品開発と全社的なSDGsへの取組を推進

2019年、坂本社長は外部の勉強会への参加をきっかけに、SDGsに配慮した製品が今後ビジネスチャンスになるという着想を得て、脱炭素化につながる天然ゴムを原料に混合することを考案。さらに、天然ゴムの生産現場における人権侵害リスクを認識し、農園での児童労働・強制労働や不当な取引がないフェアトレード天然ゴムを用いることを発案した。並行して、人権侵害リスクへの対応を含むSDGsへの取組を全社的に進めるため、2020年に勉強会やワークショップを開催。従業員のSDGsへの理解を深めるとともに、取組への意識を高めるためのポスター制作や今後取り組むべき施策について議論を重ねた。さらに、各部門から選抜した若手従業員を中心に「SDGsプロジェクトチーム」を組成し、具体的な取組目標の設定と対外発信も行った。当初は従業員から取組への理解を得られなかったが、SDGsがメディアで頻繁に取り上げられ始めたことなどから風向きが変わり、「SDGsへの取組は慈善事業ではなく、社会課題解決への貢献と付加価値向上を両立する製造業の本質そのもの」という経営層による意識付けも徹底して、従業員が主体的に取り組む体制を構築した。2021年には天然ゴムからアレルギー物質を取り除く技術を開発して製品化に成功。原料調達に当たっては、同社のタイ工場からスタッフを派遣してタイのゴム農園の現地調査を行い、フェアトレード天然ゴムを用いたサステナブルスポンジシリーズの発売に至った。

▶SDGsへの主体的な取組は、社内のみならず他社を巻き込んだうねりに

サステナブルスポンジシリーズは、SDGsへの意識の高い企業に注目され、現在10社に計16製品が採用されている。また、人権侵害リスクへの対応やSDGs経営を進めた結果、メディアへの露出が増加したことで同社の知名度が向上し、取引先との関係強化や求人への応募数増加といった効果も表れている。さらに、従業員のモチベーションも向上して意識・行動が変容し、SDGsへの取組が加速。天然ゴムはフェアトレードの正式な国際認証がまだなかった中、プロジェクトチームを中心に同社独自で認証基準を設定し、作成・公開した「フェアトレード天然ゴムマーク」は、現在7社の企業が賛同してマークを使用しており、他業種にも活動が広がりつつある。「サプライチェーンの川上との関係性は日々強化されている。新たな差別化要素を加えたことによる製品価格上昇を許容する取引先はまだ少数だが、世の中の消費行動は変わると信じて粘り強く取り組んでいく」と坂本社長は語る。