第2節 サーキュラーエコノミー(循環経済)

本節では、中小企業・小規模事業者におけるサーキュラーエコノミー(循環経済)への取組状況等について確認する。

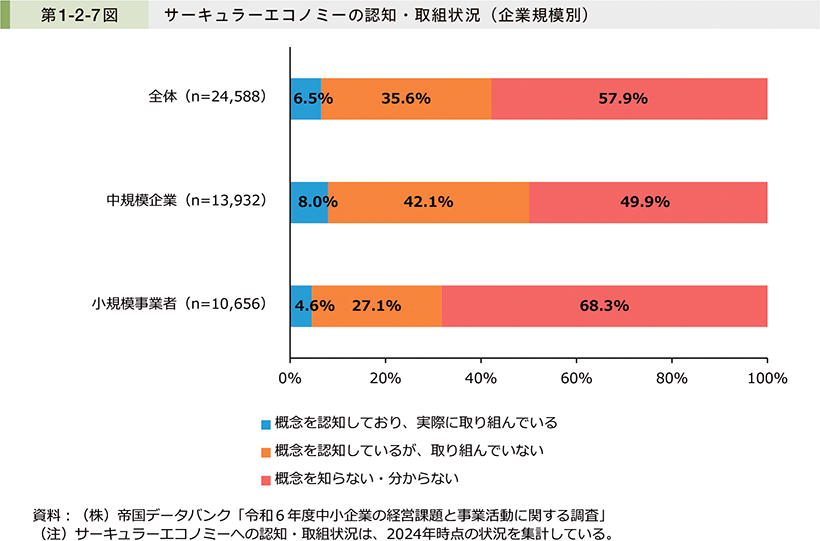

サーキュラーエコノミー(循環経済)への対応についても、昨今の経営環境においては重要性が高まっている。中小企業・小規模事業者においては、具体的な取組だけでなく、その理念や目指すところなどを理解することが重要といえよう。なお、「中規模企業」と「小規模事業者」で比較すると、「中規模企業」の方がサーキュラーエコノミーへの認知・取組が進んでいることが分かる(第1-2-7図)。

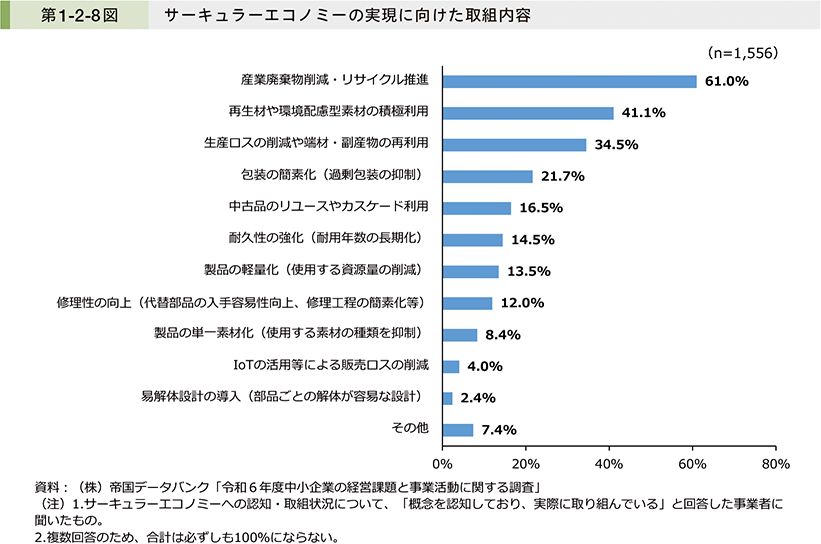

第1-2-8図は、サーキュラーエコノミーの認知・取組状況について「概念を認知しており、実際に取り組んでいる」と回答した事業者における、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組内容を見たものである。これを見ると、「産業廃棄物削減・リサイクル推進」と回答した割合が最も高く、次いで「再生材や環境配慮型素材の積極利用」、「生産ロスの削減や端材・副産物の再利用」と続いている81。

81 経済産業省産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」(2025年2月)では、「我が国を含めて世界では、3Rによる廃棄物の発生抑制を基礎としつつ、社会経済システムを従来の『線形経済(リニアエコノミー)』から、『循環経済(サーキュラーエコノミー)』(バリューチェーンのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じ、付加価値の最大化を図る経済)へと転換する必要に迫られている」と指摘している。

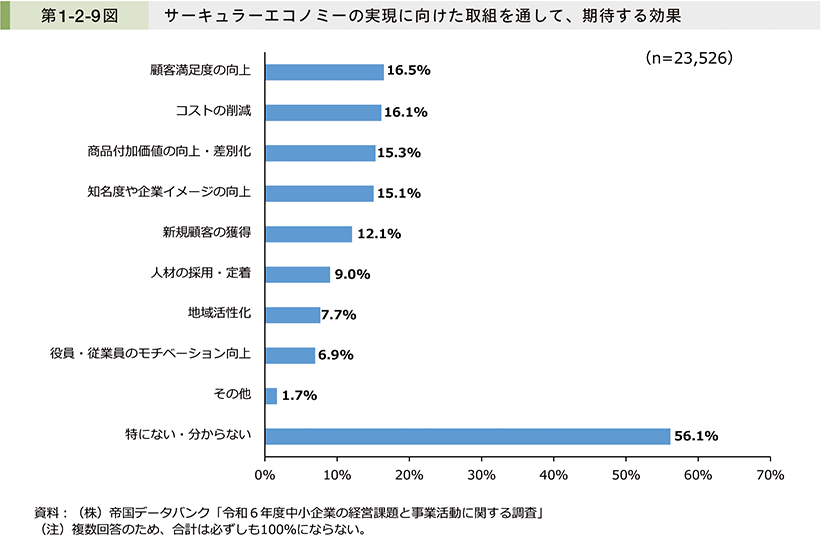

第1-2-9図は、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組を通して、期待する効果を見たものである。これを見ると、「特にない・分からない」の回答割合が最も高く、サーキュラーエコノミーの効果に対する認識が十分に浸透していないことが分かる。一方、期待する効果としては「顧客満足度の向上」、「コストの削減」、「商品付加価値の向上・差別化」、「知名度や企業イメージの向上」といった回答割合が比較的高く、サーキュラーエコノミーに取り組むことで自社の製品・商品・サービスの競争力強化につながることを期待する事業者が一定数存在していることが分かる。

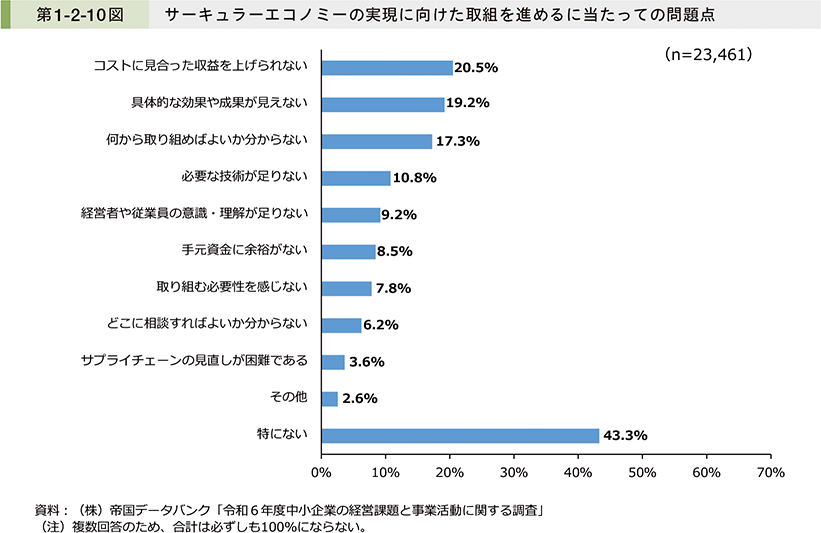

第1-2-10図は、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組を進めるに当たっての問題点を見たものである。これを見ると「コストに見合った収益を上げられない」と回答した割合が最も高く、次いで「具体的な効果や成果が見えない」、「何から取り組めばよいか分からない」と続いている。

事例1-2-2では、新規事業の検討に当たってサーキュラーエコノミーの観点を取り入れ、既存事業のノウハウをいかせる新たなビジネスモデルの構築を実現した企業の事例を紹介する。

事例1-2-2 株式会社山翠舎

古木と古民家を活用した新規事業でサーキュラーエコノミー実現に取り組む企業

所在地 長野県長野市

従業員数 18名

資本金 3,000万円

事業内容 総合工事業

▶捨てられていく木材に対しての「もったいない精神」

長野県長野市の株式会社山翠舎は、建具店として1930年に創業し、住宅や店舗などの一般建築を行う企業である。現在は古木(古材)を活用した店舗内装の設計・施工を強みとし、古民家の移築・解体・再生事業なども手掛けている。山上浩明社長は、幼い頃から家業である同社で木材の加工現場を目にし、木材への愛着が強かったことや、環境問題への関心が高かったことなどから、建築現場で古い建物等が当然のように解体され、そこで使われていた良質な木材が捨てられていくことに「もったいない」と問題意識を抱いていた。山上社長は2005年に同社へ入社して以降、何とかして古木を利活用する取組と事業を両立できないかと考えビジネスモデルを模索していた。

▶既存事業の延長線上で、古木を利活用してビジネスモデルを構築

古木は一本一本形が違うことなどから取扱いが難しい建材だが、同社ではかつて業界で先駆けて輸入古木を用いた内装施工を手掛けており、古木に関するノウハウや施工技術が蓄積していた。山上社長はここに着目し、古民家解体の際に生じる古木の買取り・販売を行う事業を2006年に開始した。同事業の開始当初は販路開拓に苦戦したが、既存の一般建築事業にて下請から元請への転換を狙って設計部門を強化していたことが奏功し、単に古木を販売するだけでなく、古木を使った設計から施工まで一貫した提案により受注を獲得できるようになった。2009年には古木を活用した店舗デザイン事業も立ち上げ、古木をいかした空間のブランディングを強化することで、同社の技術力により古木にしか出せない付加価値を引き出し、需要を創出する取組を進めている。「元々工務店という建築分野で技術力はあったため、その延長線上に古木の利活用を位置付け、相乗効果を狙った事業展開が成功につながった」と山上社長は現在までの道のりを振り返る。2013年には古民家の移築再生事業も始めるなど事業領域を徐々に拡大し、サーキュラーエコノミーの観点では「廃材を出さない」方面への事業展開も進めている。

▶環境意識の高まりを追い風に、古木・古民家の更なる需要創出・国内外での販路拡大へ

同社の取組は古木の循環を通じて環境負荷軽減につながるサーキュラーエコノミー実現と、古民家の利活用による空き家減少・地域活性化という社会問題解決の使命も帯びたことで注目度が上昇。2015年には長野県大町市に日本最大の古木倉庫兼工場を開設、古木を活用した設計施工の実績は2016年に累計300件を超えた。足下では600件超と順調に拡大、年間50~60件を手掛けるほどに成長している。同社の発展には古木・古民家の更なる需要創出が不可欠だが、持続可能性やSDGsが重視される時代が到来し、古木が生み出す空間の雰囲気の良さだけでなく、古木・古民家の再利用による環境負荷軽減の観点での引き合いも増えているという。同社は古木・古民家を活用したまちづくりまでを提案する「古民家デベロッパー」を目指し、全国の古民家とその古木が捨てられることなく循環する世界を構想している。「全ての古民家が解体されない世界を築きたいが壊されるのが現実。それならば全部回収して全部再利用されるのが理想だが、国内では需要が限られる現実もあり、市場を海外に広げることにも挑戦中。自社の事業が真似されるくらい注目され、古木の活用が進むことを願っている」と山上社長は語る。