第7節 賃金・賃上げ

本節では、賃金の動向や中小企業・小規模事業者の賃上げの動向について確認する。

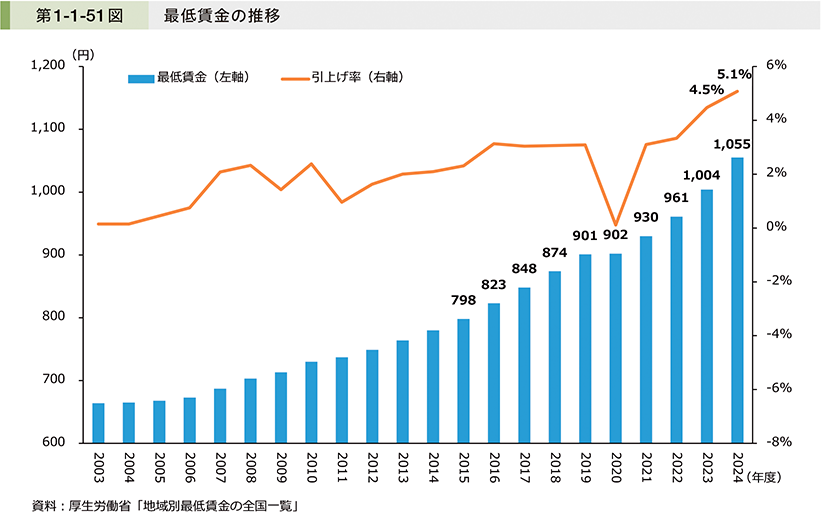

第1-1-51図は、最低賃金の推移を見たものである。2024年度の最低賃金の全国加重平均額は、前年度と比べて51円、比率にして5.1%の改定が行われたことで1,055円となり、過去最高を更新した。

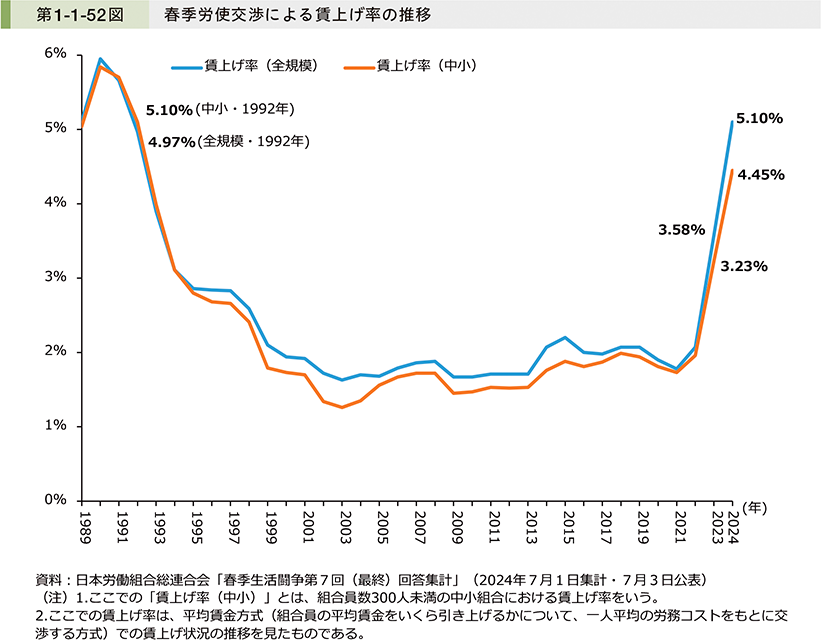

第1-1-52図は、春季労使交渉による賃上げ率の推移を見たものである。これを見ると、2024年の賃上げの状況は、「賃上げ率(全規模)」で5.10%、「賃上げ率(中小)」で4.45%となっており、約30年ぶりの水準となった。

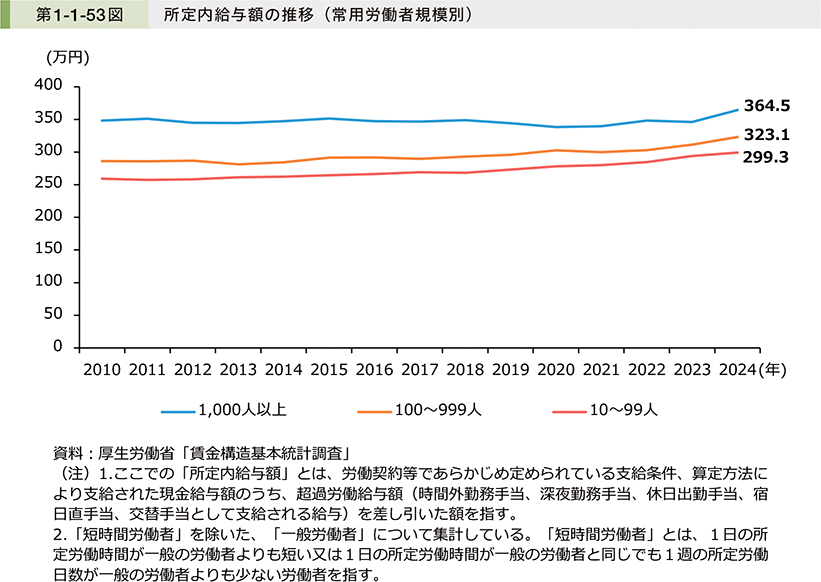

第1-1-53図は、常用労働者規模別に、一人当たりの所定内給与額の推移を見たものである。これを見ると、「100~999人」及び「10~99人」は増加傾向にあるが、「1,000人以上」との間には依然として差が存在しており、足下の2024年には、その差が拡大している。

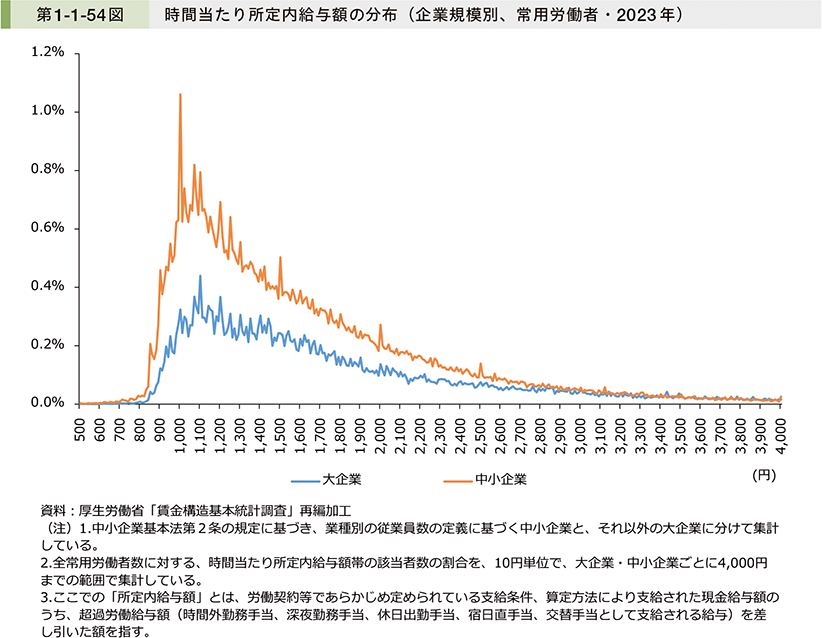

第1-1-54図は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を用いて、企業規模別に、2023年の常用労働者における時間当たり所定内給与額の分布を見たものである。これを見ると、分布のボリュームゾーンは「中小企業」で約1,000円、「大企業」で約1,100円となっており、水準に差が生じていることが分かる。

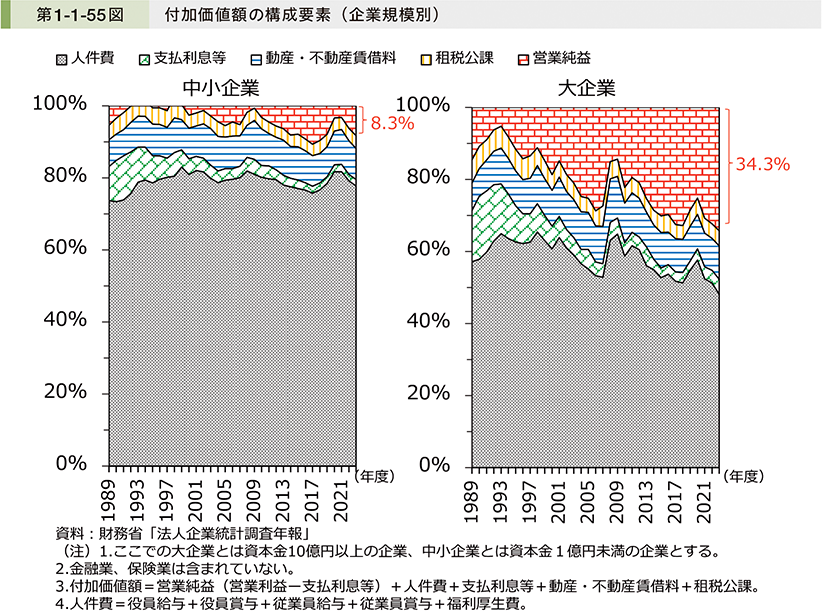

第1-1-55図は、企業規模別に付加価値額の構成要素を見たものである。賃上げ余力を高めるには付加価値額に占める営業純益の割合を高めることが必要であるが、「中小企業」は「大企業」と比較してこの割合が低い。

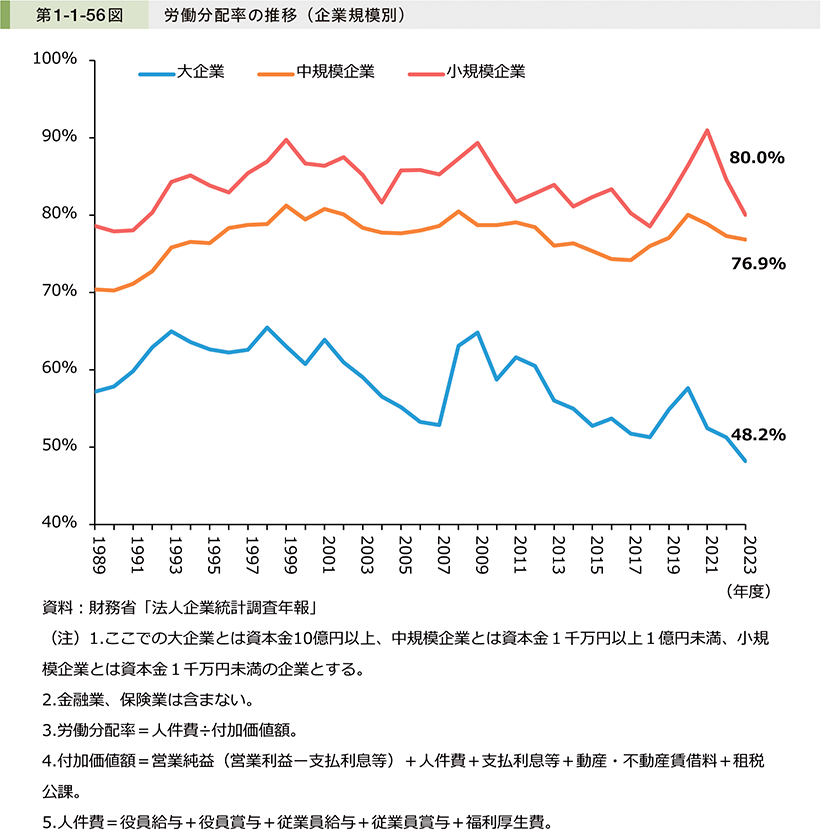

労働分配率に着目すると、「中規模企業」及び「小規模企業」の労働分配率は約8割であり、中小企業・小規模事業者の更なる賃上げ余力は、大企業と比較して厳しい状況といえる69(第1-1-56図)。

69 (株)東京商工リサーチ(2025)によれば、資本金1億円未満の企業4,900社のうち4,147社(84.6%)が、2025年度に賃上げを「実施する」と回答している。また、「実施する」と回答した資本金1億円未満の企業に、向こう5年先まで見通した場合、毎年の賃上げを実施できそうか聞いたところ、「必ず毎年実施できる」、「高い確率で毎年実施できる」、「おそらく毎年実施できる」と回答した企業の合計は3,964社のうち2,575社(65.0%)であった。このように、一定数の中小企業が、賃上げに対して意欲を示していることには留意が必要。

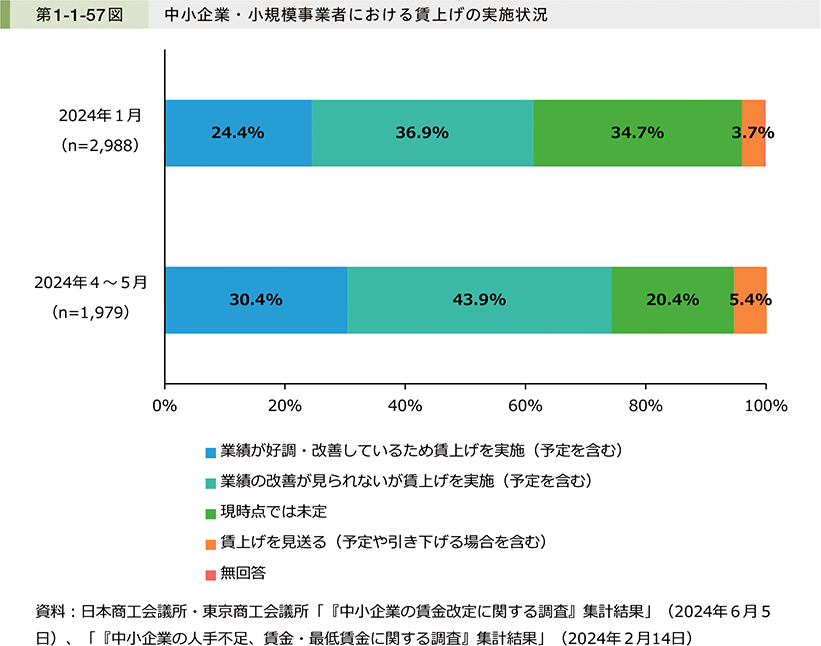

第1-1-57図は、中小企業・小規模事業者における賃上げの実施状況を見たものである。これを見ると、賃上げを実施する中小企業・小規模事業者の割合は高まっているが、中でも業績の改善をきっかけとしない賃上げの割合が高まっており、賃上げを実施した企業のうちの過半数を占めていることが分かる。

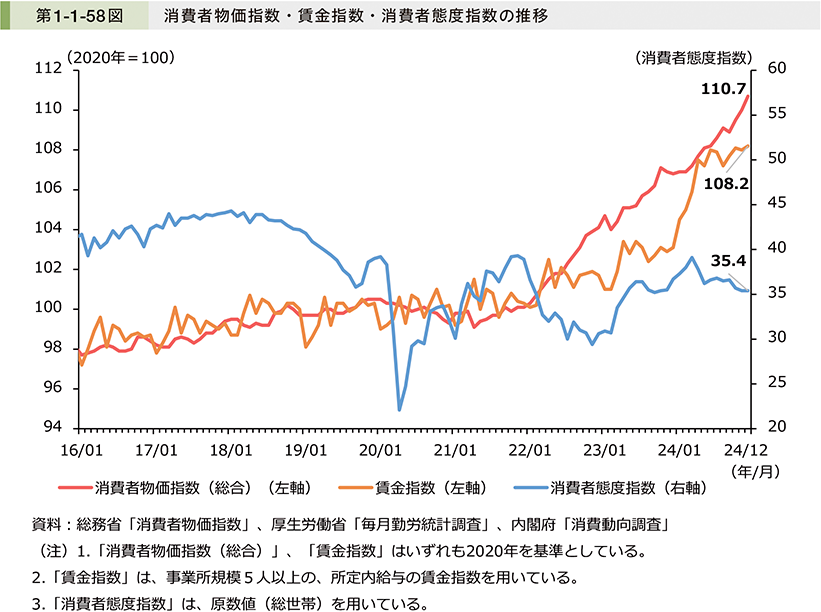

第1-1-58図は、消費者物価指数・賃金指数・消費者態度指数の推移を見たものである。これを見ると、ここまで確認したような賃上げの動向を背景に、「賃金指数」は直近数年間で上昇傾向にあり、令和6年平均の所定内給与は対前年比で2.1%と30年ぶりの高い伸びとなった70。一方で「消費者物価指数」は「賃金指数」を上回る上昇を続けており、こうした動向などを受けて、「消費者態度指数」が低下している可能性が考えられる。

70 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報 プレスリリース」より引用。なお、令和7年2月25日に確報値が公表されたが、令和6年平均の所定内給与の前年比は、速報値と同一であった。

事例1-1-7では、省力化投資や適切な価格転嫁により収益力を高め、賃上げを実現している企業の事例を紹介する。

事例1-1-7 株式会社千成亭風土

省力化投資や価格転嫁により利益体質を強化し、賃上げを実現している企業

所在地 滋賀県彦根市

従業員数 240名

資本金 4,800万円

事業内容 飲食料品小売業

▶新型コロナウイルス感染症の影響による業況悪化で賃金据置きを余儀なくされる

滋賀県彦根市の株式会社千成亭風土は、滋賀県のブランド牛である近江牛の生産から加工品の製造・販売、飲食サービスまでを一貫して行う企業である。飲食店は彦根市を中心に9店舗を展開している。これまでは好調な業績を背景に毎年ベースアップを行っていたが、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)の影響による外食機会の制限・減少に伴い飲食部門の利用客が減少し、業況が悪化。2020年度は売上げが前年比10%を切る月もあり、賃金据置きを余儀なくされた。業況回復を目指す中、従業員のモチベーション向上や人材確保も図るべく、滋賀県の最低賃金改定や持続的な賃上げを見据えて、賃上げ原資確保のために利益体質の強化が課題となった。

▶バックヤードの機械化による生産効率向上と価格転嫁で、利益体質強化を推進

利益体質強化を目指す施策として、まずバックヤードの機械化による生産効率向上に着手。製造現場からの報告や、従業員へのアンケート調査を用いて、人手や時間を要する負担の大きい作業を特定し、現場のニーズに基づいて機械化を進めた。機械化を進める上では、品質の維持と安定が新たな課題となり、「味が違う」というクレームを受けることもあったが、材料の配合など改良を重ねて解決。肉のカットのような手作業で行うと技術や経験の差が出る工程も、機械化によって技術・経験の多寡を問わず品質安定化を実現し、食材ロスも減少した。機械化により余裕が生じた人員は、顧客満足度を高めるため接客・販売・調理のスキルアップに取り組むなど、人にしかできない業務の付加価値向上に注力するとともに、新規出店した飲食店の運営にも充てた。加えて、販売価格の見直しにも着目。製造原価を洗い出し、メニュー内容を見直したほか、高品質の製品を安定して提供可能になったことも後押しとなり、価格の全体的な底上げを進めた。

▶収益力向上により3年ぶりの賃上げを実現、人材確保にも好影響

機械化による生産効率向上で欠品率が減少し、小売・EC部門の機会損失が減少したことで、同部門の売上げが増加したほか、飲食店の新規出店も寄与し、2023年度には感染症の感染拡大以前と同水準の売上げに回復。さらに、繁忙月である12月の平均残業時間は2020年の57時間から2023年には30時間とほぼ半減したほか、品質安定化に伴うロス率減少や価格転嫁も相まって、利益率も向上した。一連の利益体質強化の取組を背景に、2023年度には3年ぶりの賃上げを実現、2024年度には正社員の基本給を3.1%、パート・アルバイトの平均時給を4.5%上昇させた。機械化による業務効率改善や賃上げは人材確保にも好影響を及ぼし、2019年度まで例年5名程度だった新卒採用者数は、2022年度以降8名に増加。かつて20%超であった離職率も、2022年度11.5%、2023年度12.4%と、「宿泊業,飲食サービス業」の離職率26.6%(厚生労働省「令和5年雇用動向調査」)を下回る水準を維持している。今後も継続的に収益力を向上させ、賃上げなどで従業員に還元するサイクルを確立するとともに、更なる職場環境改善や従業員の満足度向上に注力して、モチベーション向上や人材確保につなげていくことが目標だ。「飲食業界は労働時間が長くて働きにくいイメージがあるが、今後も現場の声に耳を傾けながら、機械化や職場環境改善に取り組み、働きやすい環境づくりと企業の成長を両立していきたい」と上田健一郎社長は語る。