第5節 デジタル化・DX

本節では、中小企業・小規模事業者におけるデジタル化・DX48の取組状況について確認する。

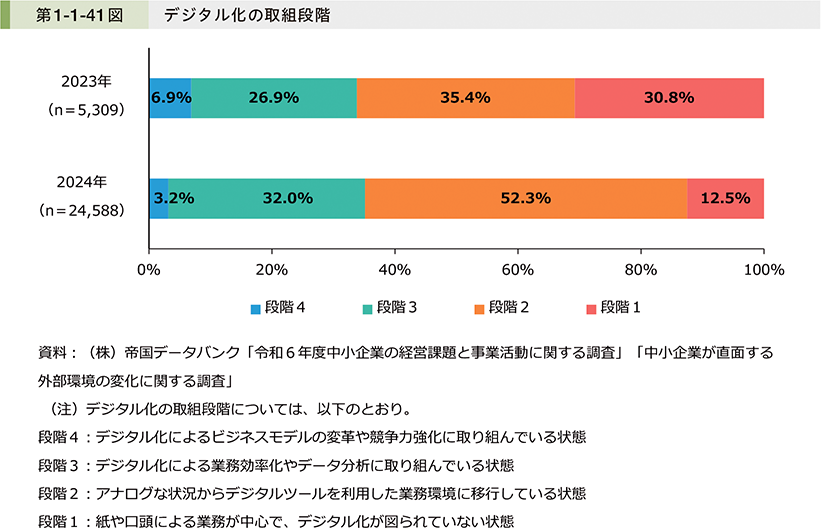

第1-1-41図は、デジタル化の取組段階49を見たものである。これを見ると、2024年は、2023年に実施したアンケート調査(以下、「2023年調査50」という。)の結果に比べて「段階1」(「紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態」)と回答する事業者の割合が大きく減少していることが分かる51。他方で、デジタル化に取り組めていない中小企業・小規模事業者も一定数存在しており、DXの実現に向けても、更なるデジタル化の進展が期待される。

48 ここでのDXとは、「デジタル・トランスフォーメーション」の略称であり、「顧客視点で新たな価値を創出していくために、ビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むこと」を指す。

49 各取組段階は、以下のとおりに大別されている。

段階4:デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態

(例)システム上で蓄積したデータを活用して販路拡大、新商品開発を実践している

段階3:デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態

(例)売上高・顧客情報や在庫情報などをシステムで管理しながら、業務フローの見直しを行っている

段階2:アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態

(例)電子メールの利用や会計業務における電子処理など、業務でデジタルツールを利用している

段階1:紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態

50 (株)帝国データバンク「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」:(株)帝国データバンクが2023年11月から12月にかけて、全国29,491社の中小企業を対象にアンケート調査を実施【有効回答数:6,255社、回収率21.2%】。

51 2023年、2024年共にサンプル調査であり、調査間で母集団が異なるため、回答割合を一概には比較できないことに留意が必要。

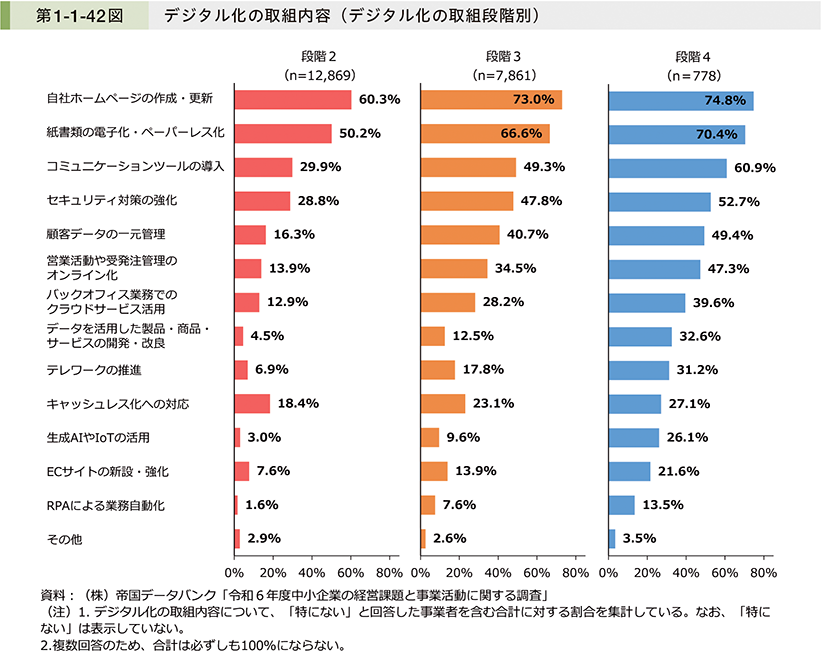

第1-1-42図は、デジタル化の取組段階が「段階2」以上の事業者について、DXに向けたデジタル化の取組内容を見たものである。これを見ると、いずれの取組段階でも「自社ホームページの作成・更新」の回答割合が最も高い。また、「顧客データの一元管理」や「営業活動や受発注管理のオンライン化」などの取組では、「段階2」の事業者と「段階3」の事業者との間で回答割合の差が大きく、DXに向けて有効な取組である可能性が示唆される。

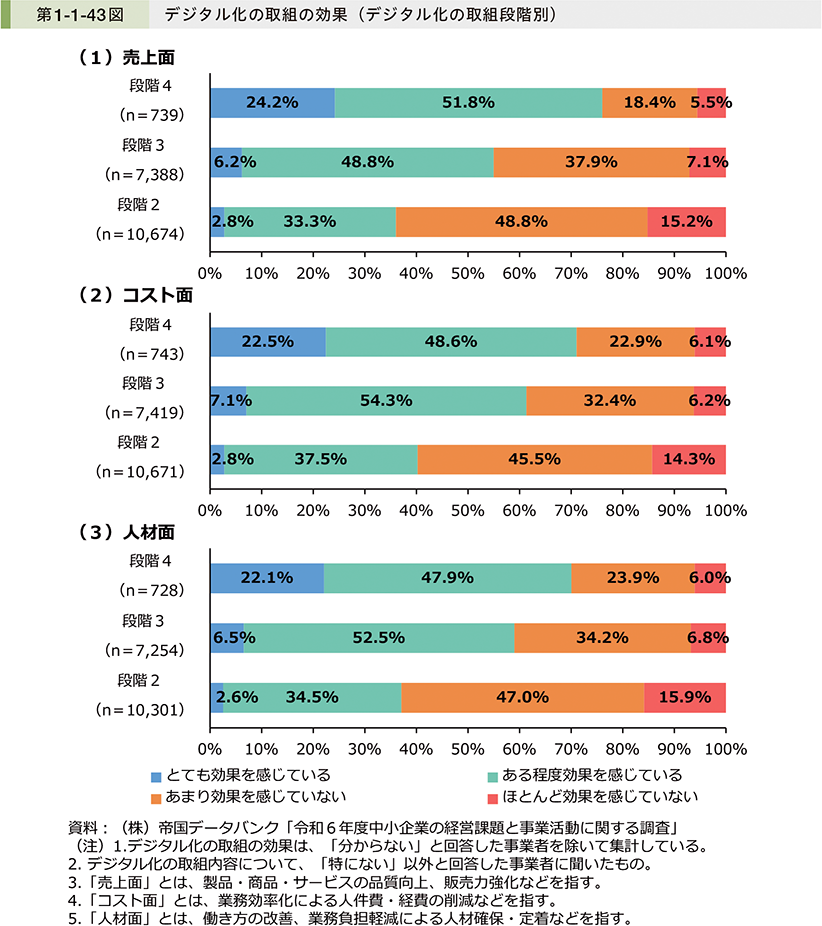

第1-1-43図は、デジタル化の取組段階が「段階2」以上の事業者について、デジタル化の取組の効果を見たものである。売上面・コスト面・人材面のいずれにおいても、デジタル化の取組段階が進展している事業者では「とても効果を感じている」又は「ある程度効果を感じている」の回答割合が高い。デジタル化の取組が進展することで業務の効率化などの効果が高まり、売上面・コスト面・人材面に好影響を及ぼしている可能性がうかがえる。

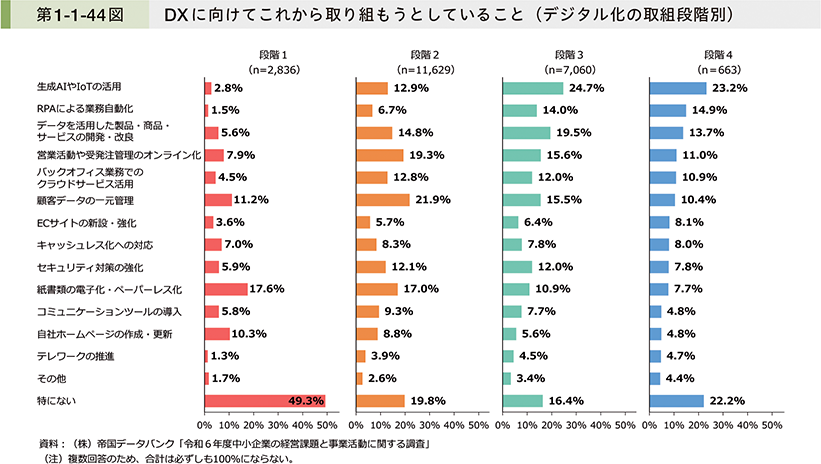

第1-1-44図は、DXに向けてこれから取り組もうとしていることについて、デジタル化の取組段階別に見たものである。これを見ると、「段階4」、「段階3」の約2割の事業者が、「生成AIやIoTの活用」などに取り組もうとしていることが分かる。一方で、「段階1」の事業者の約半数、他の取組段階でも約2割の事業者は「特にない」と回答しており、DXに向けて特に取り組もうとしていない事業者が、取組段階にかかわらず一定数存在していることがうかがえる。

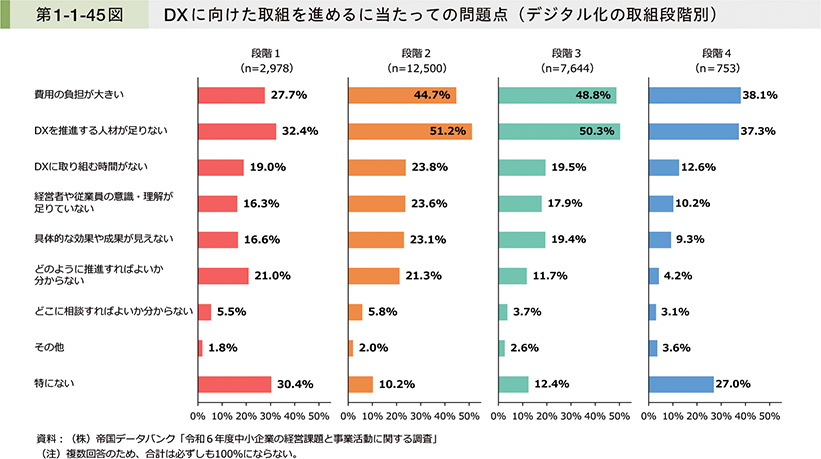

第1-1-45図は、DXに向けた取組を進めるに当たっての問題点について、デジタル化の取組段階別に見たものである。これを見ると、いずれの取組段階でも「費用の負担が大きい」又は「DXを推進する人材が足りない」と回答する事業者の割合が高い。DXに向けて取り組んでいる事業者においては、取組を進める中で資金や人材といったリソース不足に直面しているケースが多い可能性が示唆される。

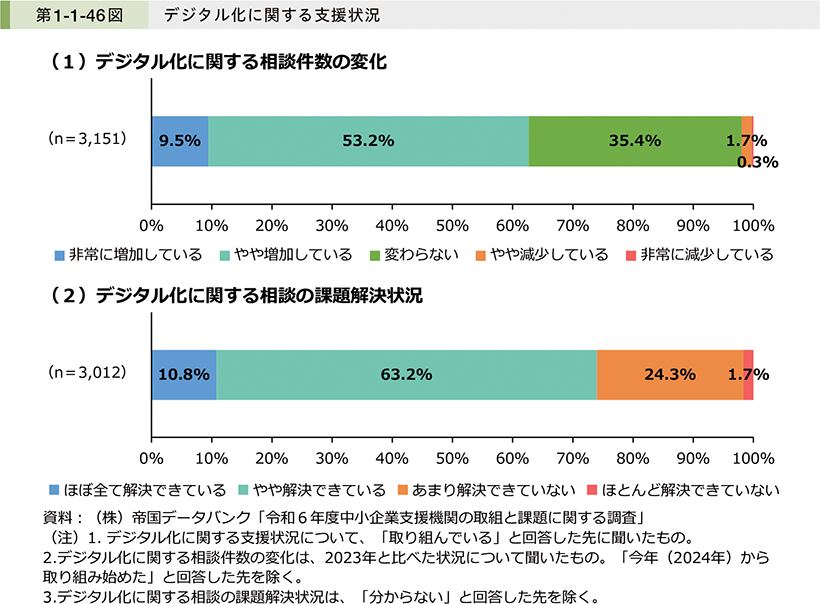

第1-1-46図は、支援機関及び地方公共団体における、デジタル化に関する支援状況を見たものである52。相談件数について、約6割の支援機関及び地方公共団体が2023年に比べて「非常に増加している」又は「やや増加している」と回答している。また、相談に対する課題解決状況について、約7割の支援機関及び地方公共団体が「ほぼ全て解決できている」又は「やや解決できている」と回答している。

52 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新等支援機関、地方公共団体を対象に実施したWebアンケート調査【有効回答数:4,642件、回収率19.2%】。

事例1-1-3では、必要最小限の取組からDXを進めていくことで、資金や人材といったリソースが限られる中でも効率的に社内のデジタル化・DXに取り組む企業の事例を紹介する。

事例1-1-4では、DXに向けて同じ課題を持つ他社と連携し、共同で独自の生産管理ソフトを開発することで、生産性を向上した企業の事例を紹介する。

事例1-1-3 株式会社倉岡紙工

『身の丈DX』により、生産性向上と職場環境改善を実現した企業

所在地 熊本県嘉島町

従業員数 30名

資本金 1,000万円

事業内容 パルプ・紙・紙加工品製造業

▶4K職場からの脱却と生産性向上に向けたDX推進を決意

熊本県嘉島町の株式会社倉岡紙工は、1965年創業の紙製パッケージや美粧段ボールなど紙製品の企画・設計から製造までを手掛ける企業である。3代目の倉岡和徳社長が入社した2013年、工場は老朽化が進み、「暗い・きつい・汚い・危険」といういわゆる4K職場であった。入社当初は製造現場に配属され、現場で山積する課題の洗い出しや分析を進めてきた倉岡社長は、熊本県で若く優秀な人たちが働く職場をつくりたいという思いから、職場環境改善に着手。さらに、下請受注中心の事業構造からの脱却や、DXによる生産性向上を志向する中で、2016年の熊本地震による本社工場半壊をきっかけに工場建て替えを決意し、DXによる職場環境改善と新規需要獲得に向けた取組を加速させることとなった。

▶社内のボトルネックを特定し、できるところから必要最小限の取組を行う「身の丈DX」で作業負担を削減

新工場建設に向けては、プロジェクトごとに若手従業員を抜てきし、DXを推進。まず、熊本県や熊本県産業技術センターの支援を受けながら、在庫管理や位置情報の把握に労力が掛かっていた約3,000個の木型に、RFIDタグを付けるIoT管理に取り掛かった。また、旧工場では、1枚5kgほどある木型を階をまたいで運んでいたが、新工場では木型の保管場所と使用機を同一フロアに配置したほか、紙の型抜き後に不要部を取り除く「カス取り作業」や梱包作業といった、人手の掛かる重労働となっていた作業工程も機械化し、作業負担削減にも取り組んだ。資金や人材といったリソースが限られる中、多額の投資をして全てを一挙に解決しようとするのではなく、「まずは従業員のペインを取り除く」という考えに基づき、社内のボトルネックを特定し、できるところから必要最小限の取組を行う「身の丈DX」が成功のカギとなった。

▶仕事と人材が集まる会社になり、更なる成長に向けAI活用へ

木型のIoT管理により木型を探す時間がゼロになり、また、機械化により「カス取り作業」は時間が3分の1、梱包作業は従来3人で行っていた作業が一人で可能になるという作業負担削減を実現。より付加価値の高い仕事に向き合うリソースが生まれ、職場環境改善も進んだことで、業績向上や人材確保への好循環につながっている。デザイナーを採用してパッケージの企画部門も新設したことによって、デザインから製造までの一貫対応が可能になり、土産物や産地直送品の箱など新たな受注も獲得。DXや新規需要獲得に向けた取組の結果、顧客社数は新工場稼働前の約20社から約100社超に、従業員数は2013年時点の13人から30人に増加した。かつては印刷会社からの下請が100%に近かったが、現在はエンドユーザーからの直接受注が半数以上を占め、自社のデザイン企画を伴う受注も30~40%に上るまでにビジネスモデルは変貌。「次の目標はAIの活用。会社を更に成長させ、紙パッケージのイノベーションや、印刷・紙工業界の地位向上にも挑戦していきたい」と倉岡社長は語る。

事例1-1-4 株式会社広島メタルワーク

同じ課題を持つ他社と連携したDXで生産性向上を実現した企業

所在地 広島県広島市

従業員数 53名

資本金 1,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶いち早くDX化の必要性を認識、生産管理ソフトの導入を検討するも、費用面で難航

広島県広島市の株式会社広島メタルワークは、産業用機械部品の精密板金加工などを手掛ける企業である。1995年のMicrosoft Windows 95の発売を契機に大手取引先がコンピューターによる受発注処理にシフトする中、同社の前田啓太郎社長(当時常務)は「中小企業である当社も、デジタルツールを活用した効率的な生産管理を進めなければ未来はない」と考え、DXにいち早く取り組んだ。生産管理システムを一から構築するには、費用が高額であり、またIT人材の確保も容易ではない。そこで、約3,000万円の市販のソフトを購入したが、接続台数に制限のある点がネックとなり、さらに各生産工程で必要なPC台数分をそろえるには1億円を超える費用が掛かるため、限られた工程でしか使用できなかった。前田社長は「生産管理は、受注の入口から出口までを管理することが重要」と考えており、生産工程に従事する全員がリアルタイムで各工程の進捗を把握でき、かつ導入費用が安価な生産管理ソフトの導入を模索していた。

▶8社の中小企業が意見を出し合い、共同でオリジナル生産管理ソフトを開発

前田社長は、大手金属加工機械メーカーが運営する後継者育成講座で知り合った中小企業8社の経営者と、生産管理の勉強会を継続的に実施していた。2003年、メンバーの一人と面識のあった静岡大学教授の協力を得たことを契機に、共同で生産管理ソフトの開発に着手。勉強会で生まれた生産管理のアイデアを取り入れ、8社のどこの使い勝手にも特化しないフラットな仕様をスタンダードとして、中小製造業に特化した生産管理ソフト「TED」を開発。「TED」の特徴は、簡易かつ直感的な操作性と、同時接続台数に制限がなく、導入費用はフルスペックで約1,000万円と大手ベンダーが提供するソフトと比較して安価である点だ。開発工程を振り返って、「自社開発では自社のこれまでのやり方を『正』として、開発が進む。他社との共同開発だと、意見を交わす中で必ずしも自社が『正』ではなかったことに気付くことができ、それがより良い開発の実現につながった」と前田社長は話す。

▶生産管理ソフトの導入により生産性が飛躍的に向上。過去の生産データを活用し、不良率も削減

同社は、2017年に「TED」を全面導入し、各社員のPCで受注ごとの生産工程や図面等がリアルタイムで確認可能となり、生産現場には、画面の視認性を重視して大型モニターを配置するなどの工夫も行った。導入効果として、進捗確認のため現場を見に行く、図面を探すといった、人員の無駄な動きが減るとともに、図面の視認性が向上したことで作業の間違い防止にも寄与した。導入当初の2017年と2021年を比較すると、社員一人当たり売上高が8.6%増加した一方で、労働時間は15.9%減少し、生産性は飛躍的に向上している。さらに、「TED」導入以降に蓄積されたデータを活用し、製品ごとに過去に不良品が発生した工程をアラート表示して注意喚起することで、不良率は97%も減少した。「DXを進める肝は、今の会社の仕組みに合わせてデジタル化を進めるのではなく、既存のデジタルツールに合わせて仕組みを変えていくことだ。当然、最初は社員からの反発は出るが、結果を出せれば社員の意識も変わってくる。経営者自ら未来を語りながら強くリードしていくしかない」と前田社長は語る。

コラム1-1-6 中小企業における生産性向上に向けた投資支援策(IT導入補助金、省力化投資補助金)

1.中小企業における人手不足対策の必要性

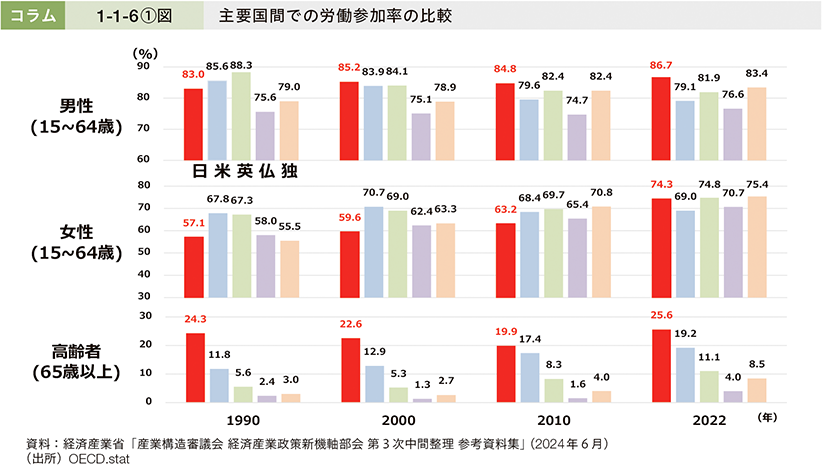

我が国の足下の生産年齢人口(男性・女性)、高齢者の労働参加率はいずれも世界最高水準であることから、新規の労働参入が頭打ちとなっている可能性があり、少子高齢化等を背景とした構造的な人手不足が生じている53。こうした背景から、企業の人員確保は年々厳しくなることが予想される。

近年の従業員数過不足DI54の推移を見ると、2020年前後の感染症の感染拡大以降、中小企業の人手不足感は高まっている。また、2024年には人手不足による倒産が過去最多件数を記録した55。したがって中小企業にとっては、短期的にも中長期的にも「人手不足にどのように対応するか」が重要な経営課題となっているといえる。

こうした労働供給制約が高まる状況下において、人手不足に対応する方法の一つとしては、デジタル投資による効率化や、設備投資による自動化・機械化を通して、企業の生産性を向上させることが考えられる。

そのため中小企業庁では、IT導入補助金や省力化投資補助金等の支援策により、前向きな企業のデジタル投資や設備投資を後押しすることで、人手不足を乗り越える経営基盤と意欲を持った企業の創出を促している。本コラムでは、こうした支援策の概要について解説する。

53 (株)リクルート リクルートワークス研究所(2023)は、2030年に約340万人の労働力不足が見込まれるとの推計を発表している。

54 詳細については、第1部第1章第3節 第1-1-22図を参照。

55 詳細については、第1部第1章第8節 第1-1-61図を参照。

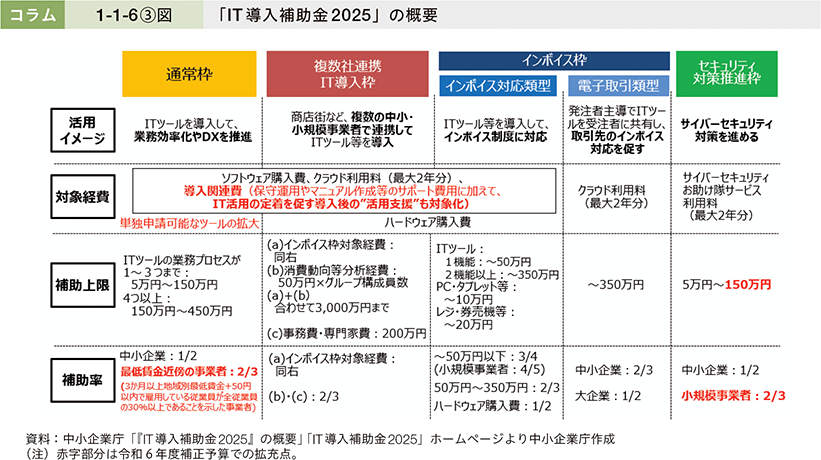

2.「IT導入補助金」の概要

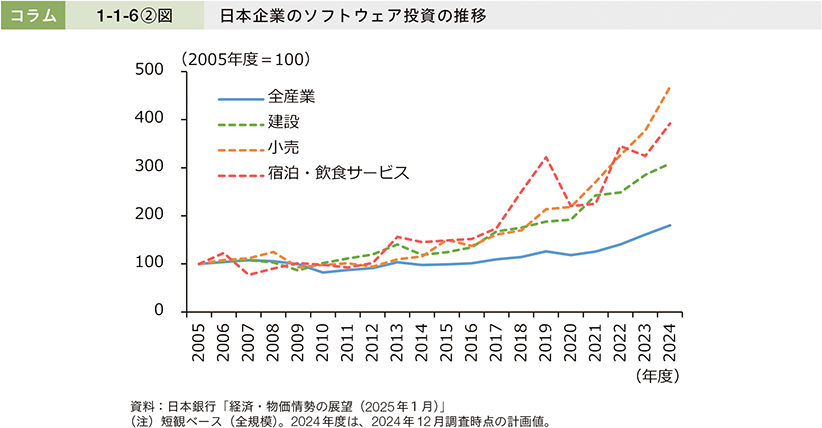

日本銀行「経済・物価情勢の展望(2025年1月)」によると、日本企業のソフトウェア投資額は、特に建設業、小売業、宿泊・飲食サービス業のような人手不足が深刻な業種で急増しており、限られた人手で労働生産性を高める動きが活発化している(コラム1-1-6②図)。

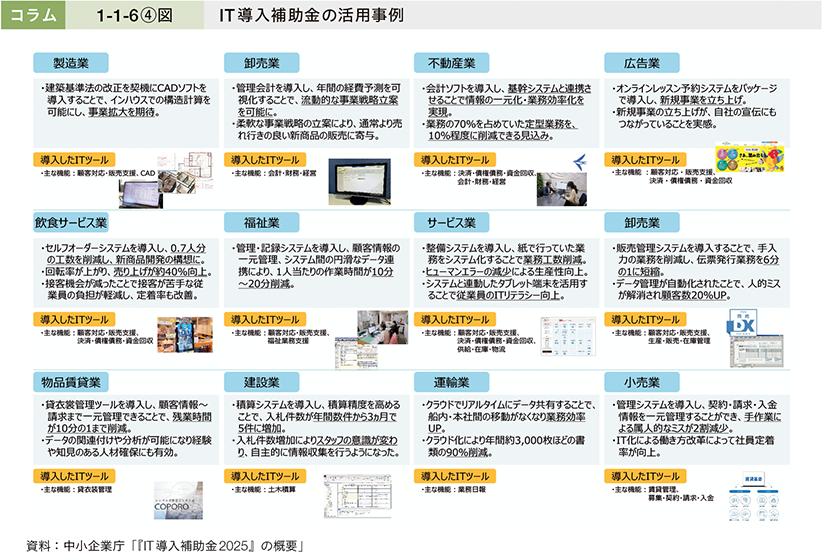

IT導入補助金は、労働生産性を高めることを目的として、業務効率化に資するソフトウェア、サービスの導入費用を支援する制度である。人手不足が深刻な建設業、小売業、宿泊・飲食サービス業等を含めた幅広い業種で活用されている。

3.「省力化投資補助金(カタログ注文型・一般型)」の概要

省力化投資補助金は中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する事業である。一般的な単年度事業とは異なり、3年間の事業として令和5年度補正予算で措置した。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としている。

更なる省力化投資のニーズに応えるためにも、これまでの「カタログ注文型」の支援に加えて、令和7年3月より、新たに「一般型」としてオーダーメイド型の支援を行う枠組みを創設した。

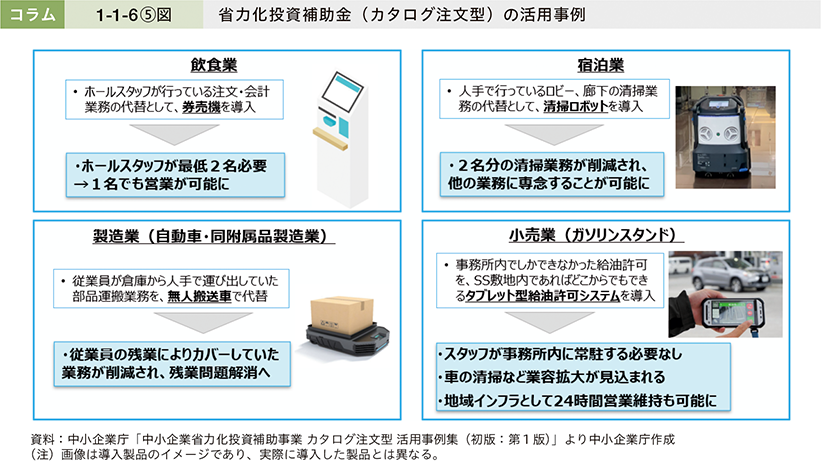

①カタログ注文型

省力化投資補助金(カタログ注文型)は、人手不足に悩む中小企業などに対して、「どこから手をつけてよいか分からない」といった企業の声も踏まえ、IoT、ロボット等の汎用製品をカタログから選ぶような、簡易で即効性のある支援を行い、生産性向上、持続的な賃上げを後押しする支援策である。

この事業では、人手不足への対応を目的として、省力化製品を対象製品のリスト(カタログ)から選んで導入し、生産性向上に取り組む中小企業などが対象である。例えば、券売機、清掃ロボット、無人搬送車(AGV)、タブレット型給油許可システムなど、様々な製品カテゴリから選択可能で、対象製品は今後も随時拡大していく予定である。

申請に当たっては、対象製品の販売事業者から、申請や手続きのサポートを受けることができる。

②一般型

省力化投資補助金(一般型)は、業務プロセスの自動化・高度化やデジタルトランスフォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する支援策である。