第3節 小規模事業者の人材確保と育成に向けた取組

第1部第3章でも確認したとおり、感染症の5類移行や需要の回復が進む中、少子高齢化に伴う構造的な人手不足の課題が顕在化し始めている。

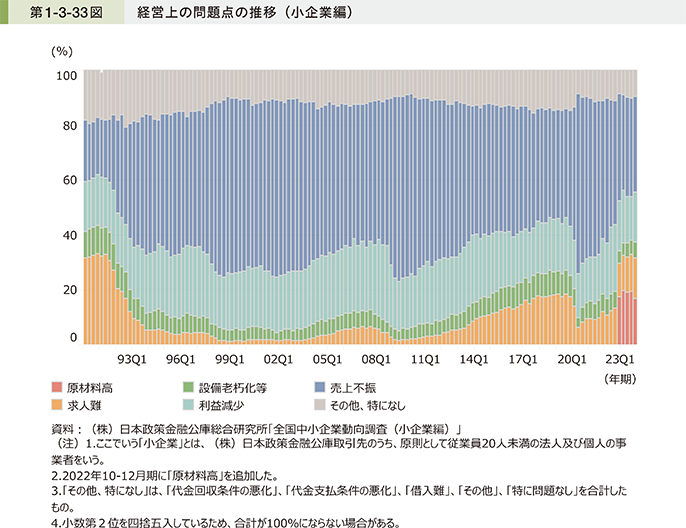

また、第1-3-33図(再掲)のとおり、「全国中小企業動向調査(小企業編)」を用いて、経営上の問題点を時系列で見ると、「求人難」の回答割合が上昇している。このことから、小規模事業者においても、人手不足の影響が強まる可能性があり、事業を持続的に発展させていく上で、人材を確保・定着させ、育成していくことが重要になると考えられる。

そこで本節では、小規模事業者における人材の確保・定着と育成に向けた取組について分析を行っていく。

1.人手不足の状況

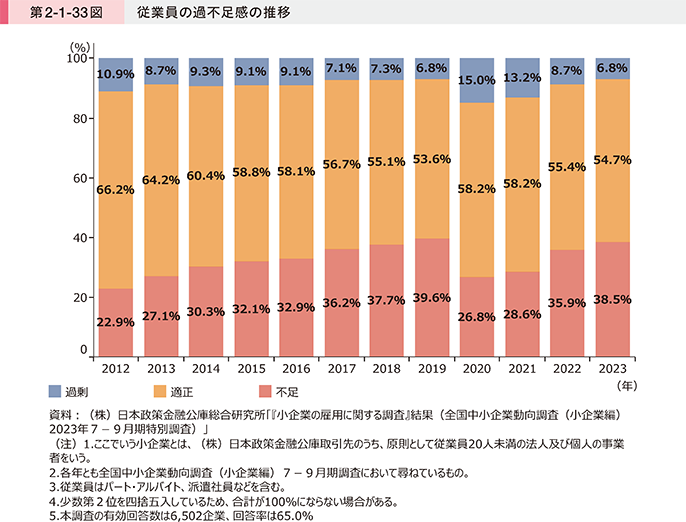

まず小規模事業者における人手不足の状況を確認していく。第2-1-33図は従業員20人未満(卸売業、小売業、飲食店・宿泊業は10人未満)の事業者における従業員の過不足感の推移を見たものである。これを見ると、感染症が拡大した2020年に不足感が一旦緩和されたものの、ここから足下の2023年にかけて従業員が「不足」していると回答した割合が高まっている。足下では事業者の人手不足感が強まっていることが読み取れる。

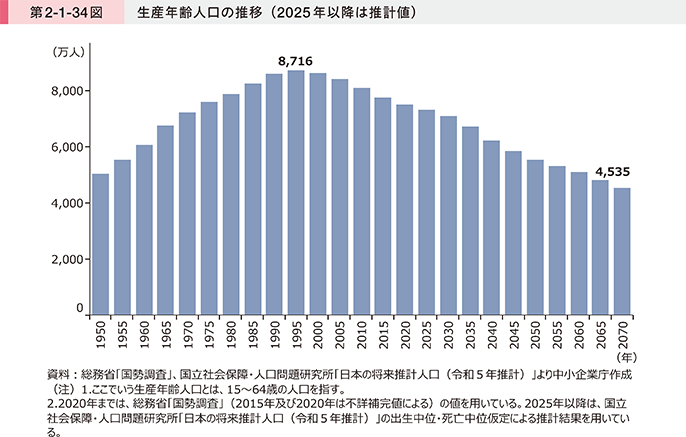

また我が国の人口動態や労働市場の状況を見ると、今後も人手不足が進んでいく可能性がある。第2-1-34図は、生産年齢人口(15~64歳人口)の推移を見たものである。これを見ると、生産年齢人口は1995年の約8,700万人をピークに減少傾向にあり、今後も、生産年齢人口の減少が進むことが見込まれる。

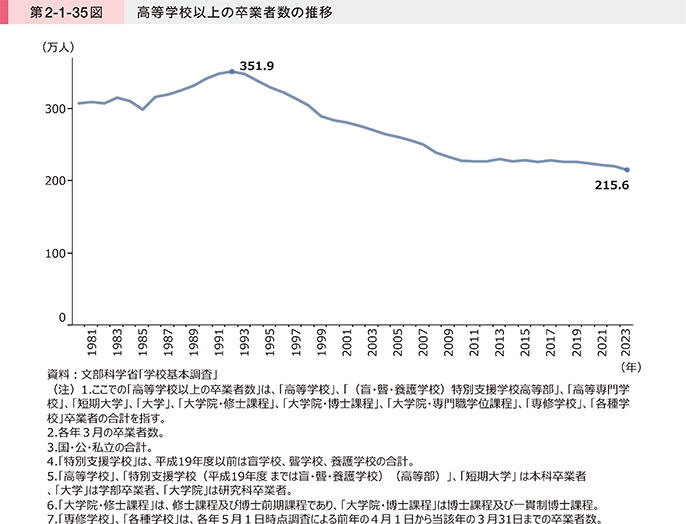

第2-1-35図は、高等学校以上の卒業者数の推移を見たものである。これを見ると、高等学校以上の卒業者数は1990年代から減少傾向にあり、ピーク時の1992年から2023年にかけて約136万人減少している。生産年齢人口の減少傾向が続くことを踏まえると、現状では高等学校以上の卒業者数の大幅な増加による人材供給が見込めない可能性がある。

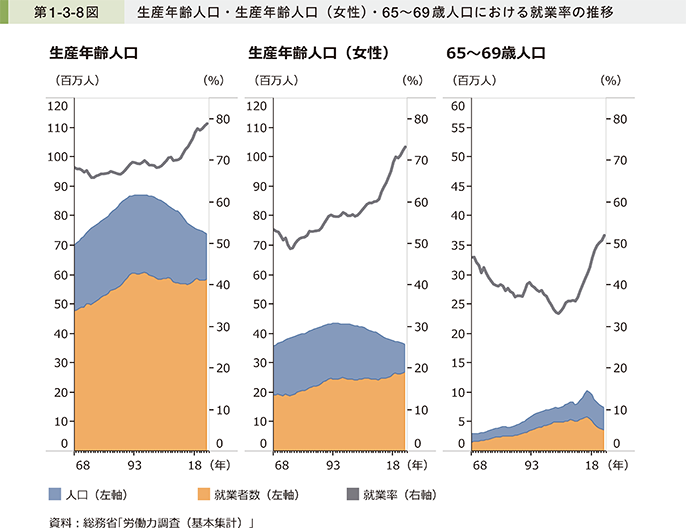

第1-3-8図(再掲)は、総務省「労働力調査(基本集計)」を用いて、生産年齢人口・生産年齢人口(女性)・65~69歳人口における就業率の推移を示したものである。これを見ると、生産年齢人口は長期的に減少傾向にあるが、女性の生産年齢人口の就業者数や、高齢者である65~69歳人口の就業者数は共に増加し、就業率も上昇してきたことが分かる。しかし、2019年から足下の2023年にかけては、女性の生産年齢人口の就業者数は横ばいで推移し、65~69歳人口の就業者数は減少傾向となっている。このことから、生産年齢人口の減少が進む中で、労働力を女性・高齢者から補う形で全体の就業者数が維持されてきたものの、足下ではそれも頭打ちとなり、人材の供給制約に直面していることが示唆される。

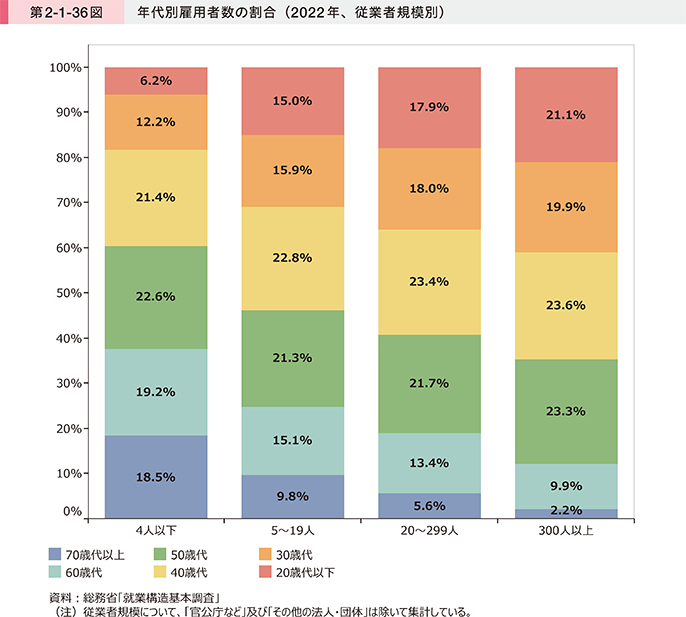

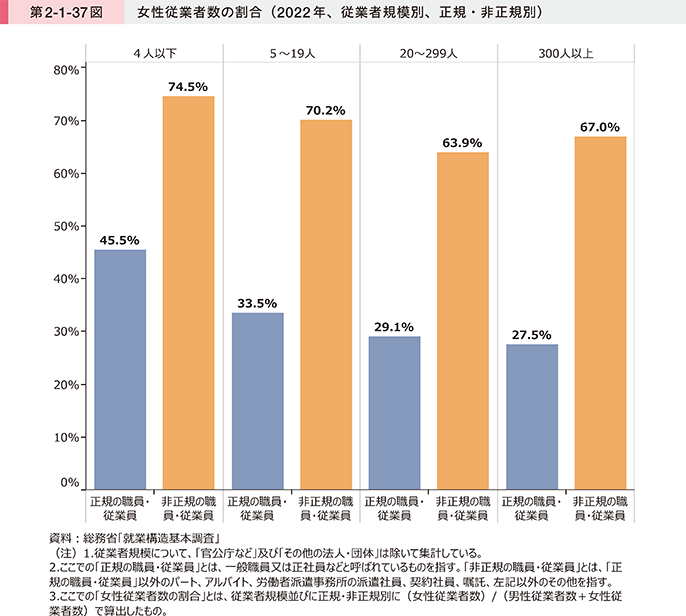

第2-1-36図、第2-1-37図はそれぞれ、従業者規模別に、年代ごとの雇用者数の割合と、正規・非正規別の女性従業者の割合を見たものである。これを見ると、従業者規模の小さい事業者ほど60歳代以上の雇用者数の割合や女性従業者の割合が高くなっていることが分かる。このことから、小規模事業者は女性や高齢者に対して、雇用機会を提供しながら人手不足を補っている様子が示唆される。

一方で、第1-3-8図(再掲)のとおり、足下では女性や高齢者の就業者数が頭打ちになっている状況を踏まえると、今後は特に小規模事業者において、人材の供給制約の影響が大きくなる可能性が考えられる。

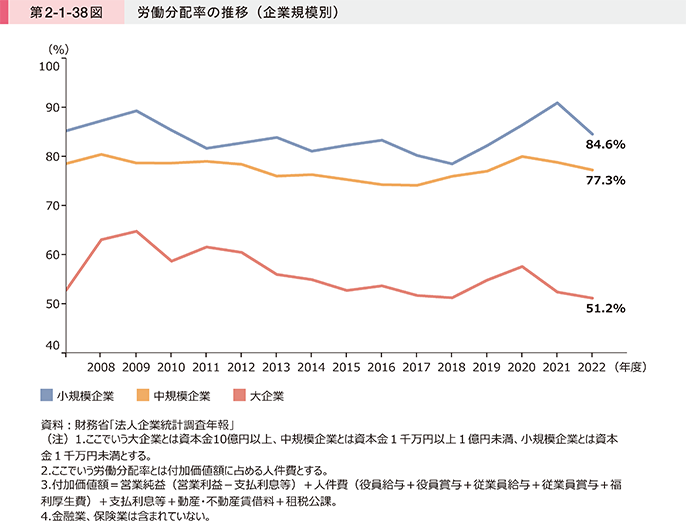

また第2-1-38図は、企業規模別に、労働分配率の推移を見たものである。これを見ると、小規模企業の労働分配率は大企業や中規模企業と比較して高い水準で推移していることが分かる。最低賃金が上昇傾向にある中で、規模が小さい企業は賃金を引き上げる余力が少なくなり、人材を確保することが難しくなる可能性が考えられる。

2.人材の確保

前項のとおり、小規模事業者において今後も人手不足の影響が強まっていくことが見込まれる中、事業を持続的に発展させていく上で、人材を確保し定着させていくことが重要になると考えられる。

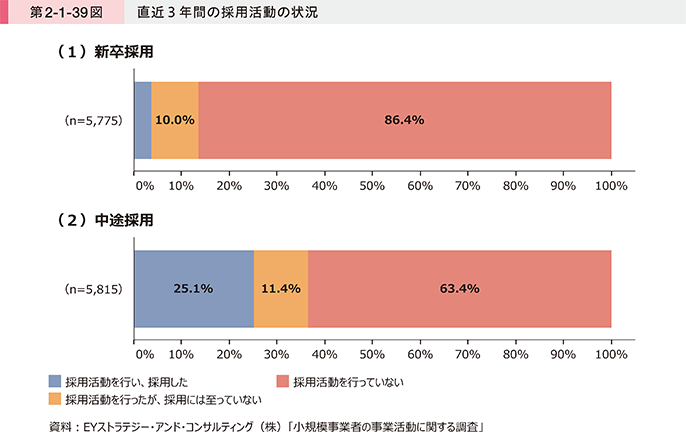

まず、小規模事業者の採用活動の状況について確認する。第2-1-39図は、直近3年間で行った採用活動の状況を見たものである。これを見ると、新卒採用と比較して、中途採用では「採用活動を行い、採用した」と回答する割合が高くなっており、小規模事業者の採用活動は中途採用が中心となっていると考えられる。一方で、新卒採用・中途採用共に、「採用活動を行っていない」と回答する割合が最も高くなっている。

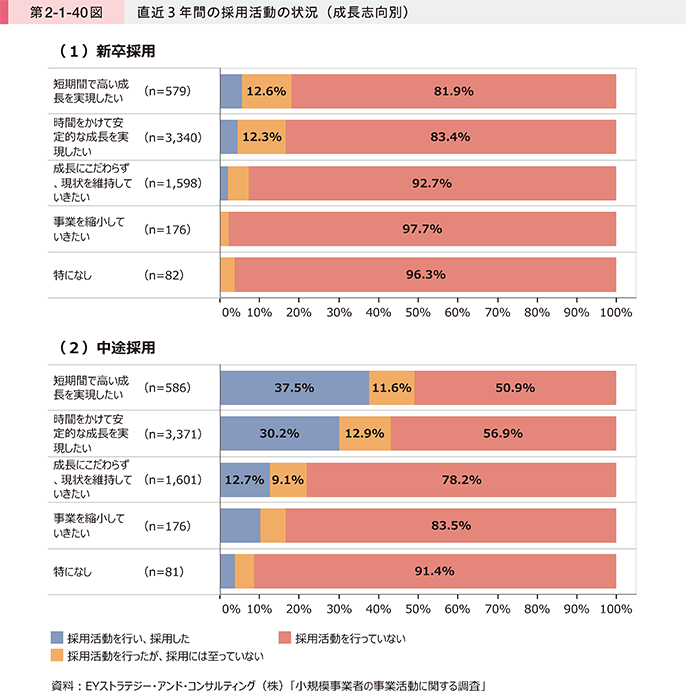

第2-1-40図は、小規模事業者の成長志向別に、直近3年間の採用活動の状況を見たものである。これを見ると、新卒採用、中途採用のいずれも「短期間で高い成長を実現したい」、「時間をかけて安定的な成長を実現したい」と回答した事業者は、「成長にこだわらず、現状を維持していきたい」、「事業を縮小していきたい」、「特になし」と回答した事業者と比較して、「採用活動を行い、採用した」と回答する割合が高いことが読み取れる。成長志向を持つ事業者ほど、採用活動に取り組む傾向にあると考えられる。

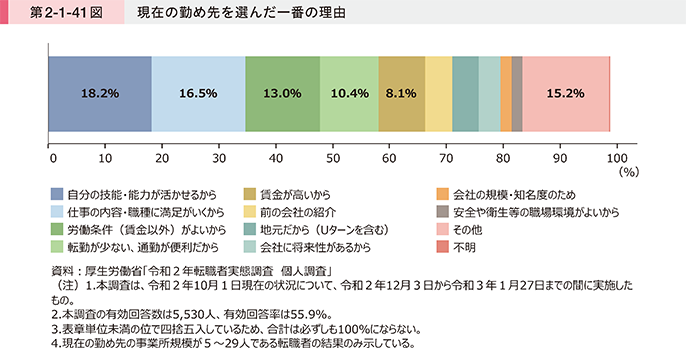

第2-1-41図は、厚生労働省「令和2年転職者実態調査 個人調査」の調査結果を基に、現在の勤め先の事業所規模が5~29人である転職者について、現在の勤め先を選んだ一番の理由を見たものである。これを見ると、「自分の技能・能力が活かせるから」と回答した割合が18.2%と最も高く、「仕事の内容・職種に満足がいくから」と続いている。また「労働条件(賃金以外)がよいから」も13.0%と他の理由と比較すると高い割合となっている。中途採用の人材を獲得する上では、能力をいかせる業務内容や労働環境が重要であると考えられる。

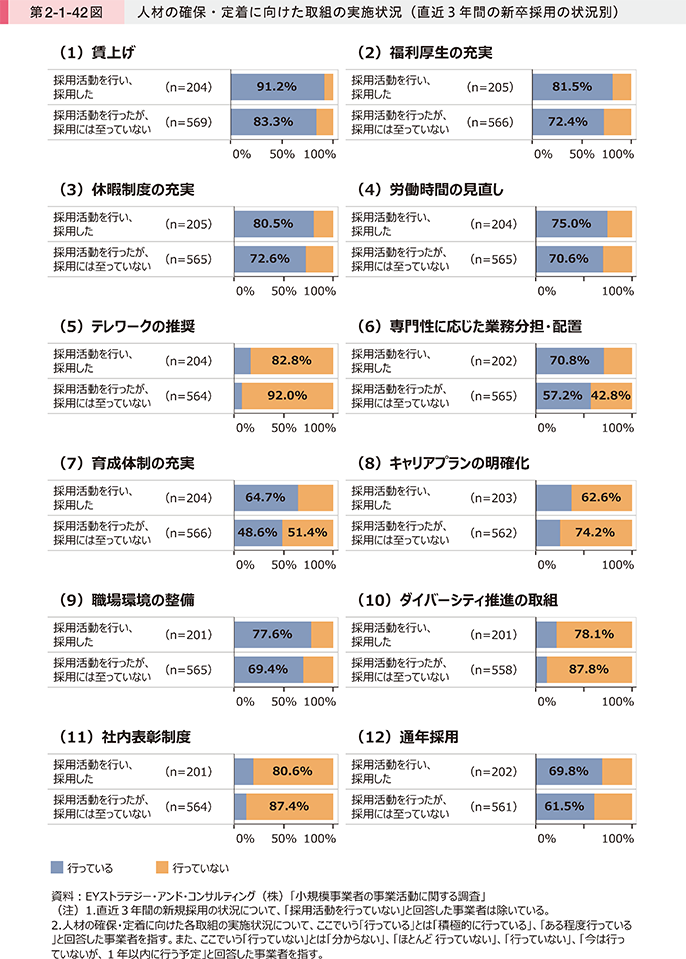

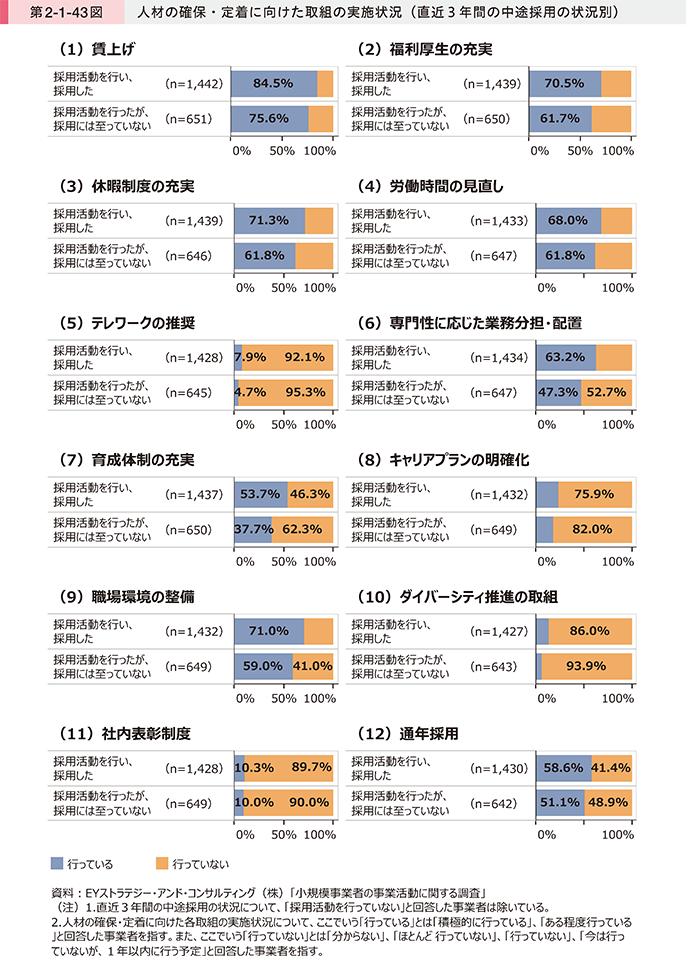

第2-1-42図は、直近3年間の新卒採用の状況別に、第2-1-43図は、直近3年間の中途採用の状況別に、人材の確保・定着に向けた取組の実施状況を見たものである。これを見ると、「採用活動を行い、採用した」事業者は、「採用活動を行ったが、採用には至っていない」事業者と比較して、「賃上げ」や「職場環境の整備」、「休暇制度の充実」など、いずれの取組も行っている割合が高い傾向にあることが分かる。人材を確保する上で、これらの取組を行うことが重要と示唆される。

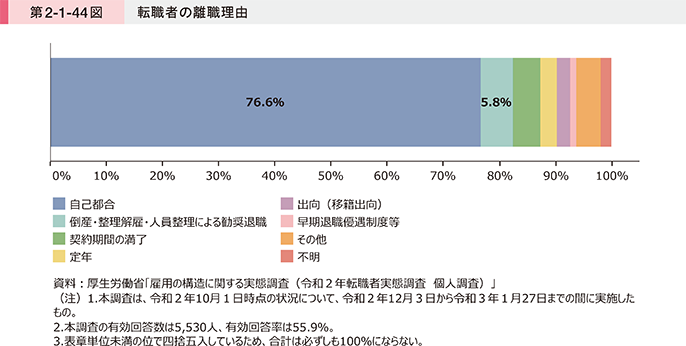

採用した人材を組織に定着させることも必要となる。第2-1-44図は、転職者が直前の勤め先を離職した主な理由を見たものである。これを見ると、「自己都合」と回答した割合が7割を超えており最も高くなっている。

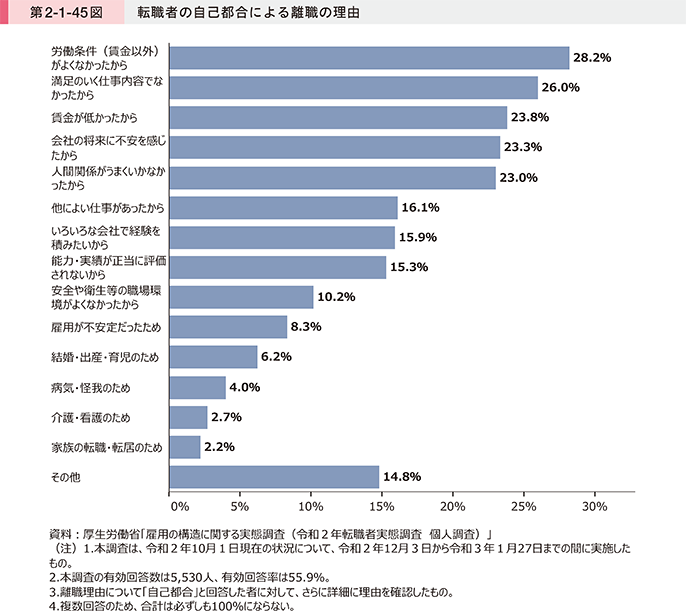

第2-1-45図は、第2-1-44図で「自己都合」と回答した者に対して、「自己都合」による離職の理由を確認したものである。これを見ると、「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」、「満足のいく仕事内容でなかったから」、「賃金が低かったから」と回答する割合が高い。このことから、人材を定着させる上でも、業務内容や労働環境を整備していくことが有効と推察される。

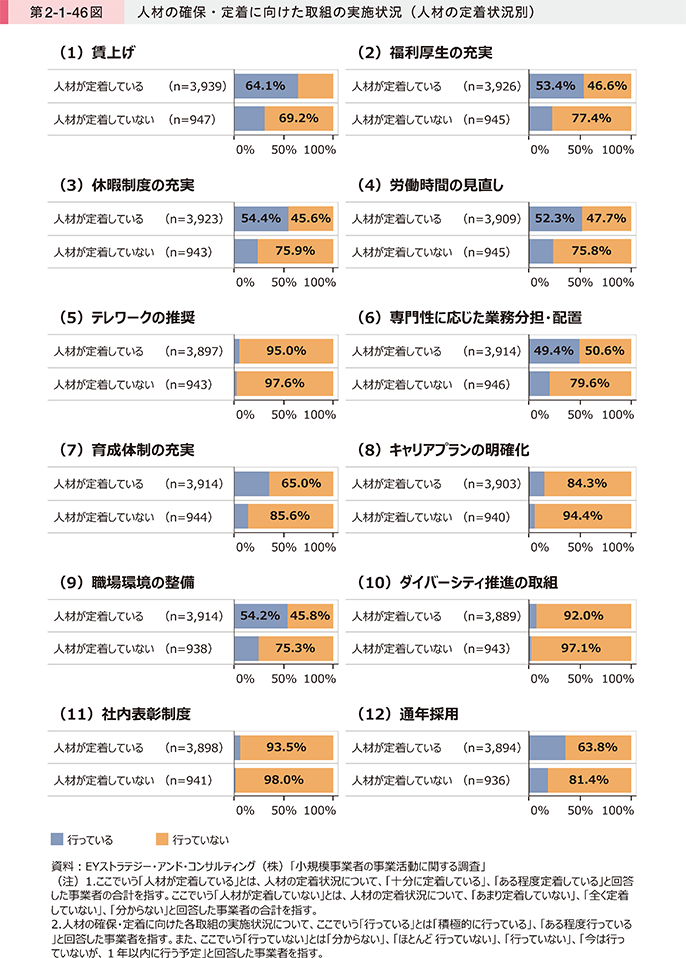

第2-1-46図は、人材の定着状況別に、人材の確保・定着に向けた取組の実施状況を見たものである。これを見ると、「人材が定着している」事業者は、「人材が定着していない」事業者と比較して、「賃上げ」や「職場環境の整備」、「休暇制度の充実」などの取組を行っている傾向にあることが分かる。人材を定着させる上で、これらの取組を行うことが重要と示唆される。

3.人材の育成

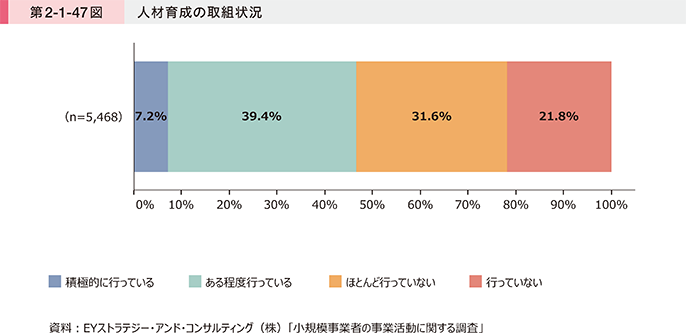

続いて、小規模事業者における人材育成の状況について確認していく。第2-1-47図は、小規模事業者における人材育成の取組状況を見たものである。これを見ると、約5割の事業者が、人材育成を「積極的に行っている」、「ある程度行っている」と回答していることが分かる。

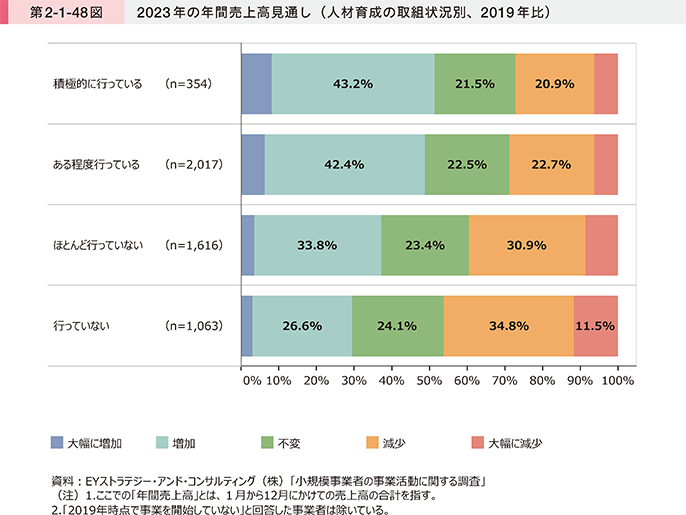

第2-1-48図は、人材育成の取組状況別に、2023年の年間売上高見通しを見たものである。これを見ると、人材育成を積極的に行っている事業者ほど、2023年の売上高見通しが2019年と比較して「大幅に増加」、「増加」と回答する割合が高い傾向にあることが分かる。このことから、小規模事業者においても、売上高の増加に向けて人材育成に取り組むことは重要と考えられる。

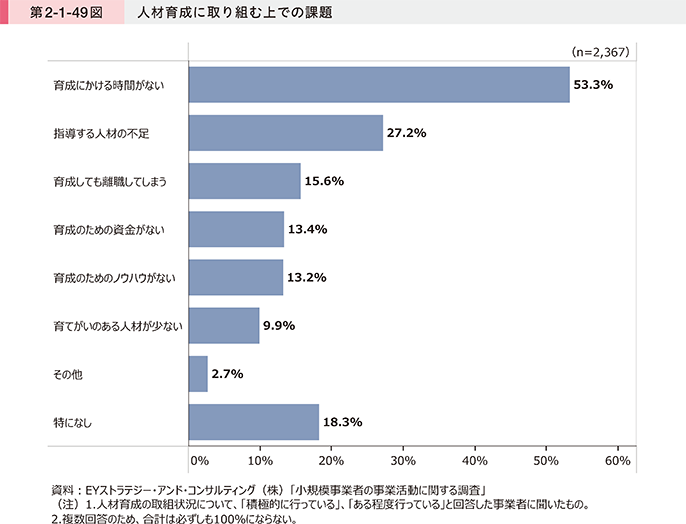

第2-1-49図は、人材育成に取り組む上での課題について見たものである。これを見ると、「育成にかける時間がない」と回答する割合が5割を超え最も高く、次に「指導する人材の不足」、「育成しても離職してしまう」と続いている。人材育成にかける時間や人材の不足のほか、育成した人材が離職する懸念が人材育成に取り組む上での課題となっている様子がうかがえる。

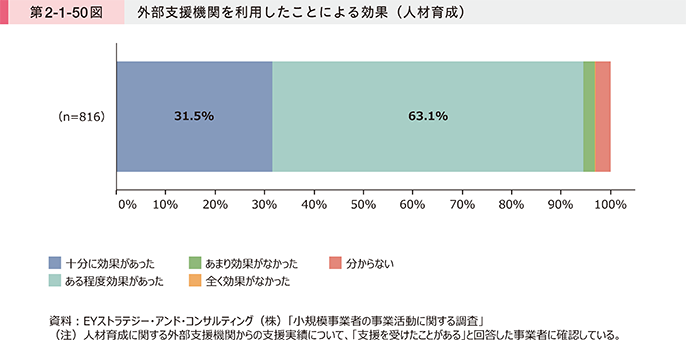

第2-1-50図は、人材育成について外部支援機関を利用したことによる効果を見たものである。これを見ると、「十分に効果があった」「ある程度効果があった」と回答した割合が約9割となっている。第2-1-49図で示したとおり、人材育成にかける時間や人材、ノウハウの不足に課題を持つ小規模事業者が単独で人材育成に取り組むことは難しい可能性もあることから、外部の支援機関を活用することも有効と考えられる。

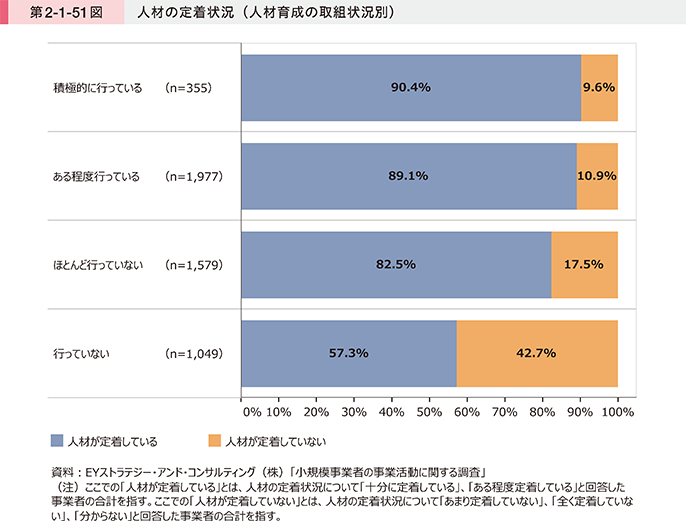

第2-1-51図は、人材育成の取組状況別に、人材の定着状況を見たものである。これを見ると、人材育成を「積極的に行っている」、「ある程度行っている」事業者は「人材が定着している」と回答した割合が約9割となっている。第2-1-49図で示したとおり、人材育成に取り組む上での課題として、「育成しても離職してしまう」が挙げられているものの、「賃上げ」や「福利厚生の充実」、「休暇制度の充実」といった取組を同時に行うことで、人材の定着につながると考えられる。

本節で述べたとおり賃上げの余力が少なく、時間やノウハウが限られる小規模事業者にとって、これらの取組を行うことは容易でない可能性がある。そのため、支援機関を活用しながら人材の確保や定着、育成を図ることが重要と考えられる。

実際に支援機関の支援を受けながら、人材確保に成功している事例も存在する。事例2-1-8は、支援機関の助言を受け、自社に必要な人材の要件を見直し、採用に成功した事業者の事例である。

また事例2-1-9は、人事制度の整備を通じて職人の定着を図るとともに、地元の事業者と連携しながら地域の職人不足解消に取り組む企業の事例である。

事例2-1-8:株式会社モノリクス

支援を通じて自社の理念や魅力を見つめ直し、人材確保につなげた企業

所在地 東京都文京区

従業員数 6名

資本金 250万円

事業内容 はん用機械器具製造業

▶人材採用に難航する中で、公的支援サービスを活用

東京都文京区の株式会社モノリクスは、物流現場の負担軽減や安全性の向上に資する製品を開発・製造・販売する企業である。無人搬送車(AGV)とカゴ台車を連結するための専用治具を始めとして、無人搬送車の機能を拡張する製品などを取り扱っている。同社では、物流の自動化に対する需要の高まりから、製品開発の要となる設計職の負担が増加。採用活動を行うことが急務となった。しかし、ハローワーク等で求人を出したものの、応募がほぼなく、業務が多忙なこともあり、同社の齋藤紀之社長は、自社単独で採用を行うことは難しいと考えていた。そのような中で、齋藤社長は人材採用に関する外部サービスの活用について情報収集を行っていたところ、公益財団法人東京しごと財団が実施する「中小企業人材確保総合サポート事業」を発見。人材採用に関する知見を持つコンサルタントから最大5回・無料で支援を受けられるサービス「人材確保コンサルティング」を活用することで、費用をかけずに採用ノウハウを吸収できると判断した同社は、同サービスの利用を決めた。

▶従業員も巻き込みながら、自社の理念や魅力を見つめ直して求人票を作成、人材確保につなげる

同社を担当したコンサルタントからは、必要最低限の情報のみ記載していた求人票を見直すことを提案された。自社がどのような会社か求職者へ伝えるため、従業員にも議論に参加してもらい、具体的な仕事内容のほか、同社の経営理念や価値観なども整理した。また、担当コンサルタントから「ものづくりが好きな人が集まり、楽しく仕事ができる雰囲気がある」と伝えられ、今まで気付かなかった強みを認識。「『ものづくりを楽しめる仕事』を軸に、当社の理念や魅力が伝わるよう工夫した」と齋藤社長は振り返る。

新しい求人票を公開したところ、1か月で10名以上の応募があった。設計職として求人を出したが、スキルの高さよりも、求人票を見直す中で整理した同社の理念や組織風土にマッチすることを重視して面接を実施。最終的にものづくりに対する熱意や職場との親和性等の観点から、20代の男性の採用に至った。現在、同人は設計スキルを学びつつ、これをいかしながら生産管理の業務に従事している。これにより、元々いた設計職の従業員の負担が軽減され、同社の生産性や製品の品質の向上にもつながったという。

▶支援をきっかけに経営理念が社内の共通言語として浸透

「人材確保コンサルティング」における支援は、採用面以外でも同社に変化をもたらした。例えば、従業員とともに自社を見つめ直す機会を設けたことで、同社の経営理念が社内の共通言語として浸透。経営理念を軸に「自社が物流業界でどのような製品を作り、世の中に役立てるか」について従業員が考えるきっかけとなったという。「支援を通じて、採用だけでなく今後の経営に結びつく様々な学びを得られた。今後も外部の支援施策を活用しながら、定期的な採用を見据えて、人事評価制度の整備にも取り組みたい」と齋藤社長は語る。

事例2-1-9:有限会社神馬建設

人事制度の整備を通じて職人の定着を図るとともに、地元の事業者と連携しながら地域の職人不足解消に取り組む企業

所在地 北海道浦河町

従業員数 15名

資本金 700万円

事業内容 総合工事業

▶入社後も従業員が定着する職場づくりに着手

北海道浦河町の有限会社神馬建設は、日高東部を施工区域とする住宅建設を手掛ける企業である。1972年の創業以来、半世紀にわたり施主のライフスタイルや地域の風土に配慮した家づくりを続けてきた。浦河町では2000年から2020年にかけて人口が3割減少し、建設業の就業者は6割も減少。同社を含む町内の建設業者は、大工等の職人不足に直面した。同社の神馬充匡社長は、「建設業は地域の生活と密接する仕事。このまま職人不足が進めば、更に地域での生活が不便になり、人口減少が加速する」と強い危機感を抱いた。同社では従業員の半数近くが65歳以上となる中で、神馬社長は若者を対象とした採用活動や入社後も従業員が定着する職場づくりに着手した。

▶人事制度としてキャリアパスの構築や評価基準を整備し、職人の意欲向上や組織への定着を図る

まず、採用面では、大学生を対象としたインターンシップを開催した。インターンシップの参加者には、同社と町の双方の広報担当として同社や浦河町の魅力をSNSで発信してもらうことに取り組んでもらい、企業や地方公共団体からの発信ではリーチできない層に情報を届けることを狙った。これまで5名の学生を受け入れ、2024年2月に実施したインターンシップでは全国から10名が参加した。

また、職人が意欲を持って働くために「会社が職人に対して求めていることや評価する基準を人事制度において明確にすることが重要」と考えた神馬社長は、外部のコンサルタントの協力を得ながら、入社から10年程度までの職人のキャリアパスを構築した。具体的には、2~3年ごとの段階に分けた上で、身につけるべきスキルや公的資格を体系的に整理。スキルの達成度を測る際は、評価基準を明確にし、360度評価制度を取り入れることで、職人の納得感を高めるよう工夫したほか、職人には大工技能士や建築施工管理技士、各種作業主任者といった公的資格の取得を促し、必要な費用は同社が全額負担することとしている。また、各段階におけるスキルの達成度に応じた給与額も合わせて明示し、自身の頑張りが給与にどの程度反映されるかを職人にも見えるようにした。やるべきことが明確化されたことで、職人の意欲向上や生産性向上につながるとともに、明確な基準となったことで評価への納得感も生まれ人材の定着につながっている。

▶地元の建設業者と連携しながら、地域の職人不足の解消を目指す

2012年に神馬社長は、浦河町内の同業者3名によるグループ「URAKAWAyamori」を結成。建設業について地域住民の理解を深める活動を行っている。2017年には、町内の建設関連業者の連絡先や担当者を写真で紹介するパンフレット「住まいの問題解決帳」を作成し、各社の認知度向上を図った。また、若い世代に建設業の仕事に興味を持ってもらうため、ワークショップや学校での出前授業も行っている。「今後は当社の人事に関するノウハウを浦河町の同業者とへ横展開し、磨き上げることで、働く上で魅力のある企業を増やしたい。浦河町の建設業で働きたいと思う人が増えれば、同町の職人不足の解消にもつながると期待している」と神馬社長は語る。