第2節 中小企業の成長に向けた取組

前節では、投資行動に意欲的な経営方針を掲げる企業が増えていることを確認した。本節では、成長を実現させるための取組として、設備投資、M&A、イノベーション活動や海外展開に焦点を当て、その取組状況や効果について分析を行っていく。

1.成長に向けた設備投資

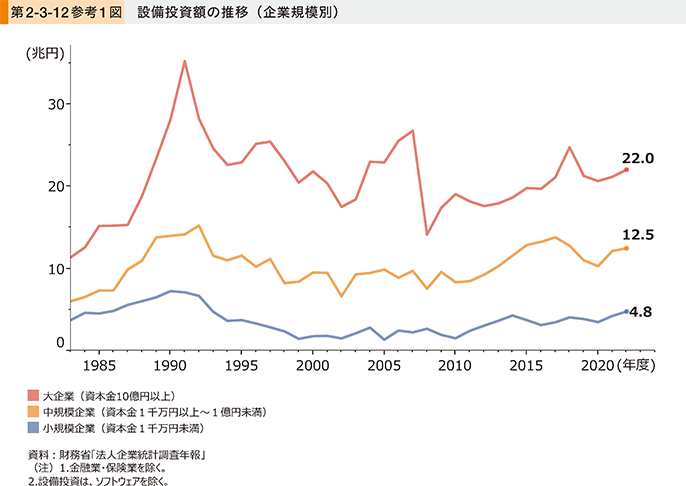

第1-3-23図で確認したように、中小企業における設備投資は増加傾向にある。「安定した経済成長を実現するために、企業の生産性を向上させるような設備投資が質的にも量的にも求められていると思われる」とも指摘40されているように、設備投資は成長にとって重要な取組である。

40 赤松(2015)

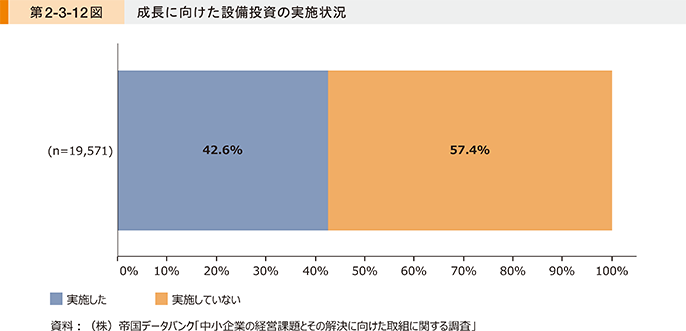

第2-3-12図は、直近3年間程度における成長に向けた設備投資の実施状況について確認したものである。これを見ると、感染症の感染拡大以降、4割程度の企業が成長に向けた設備投資に取り組んでいることが分かる。

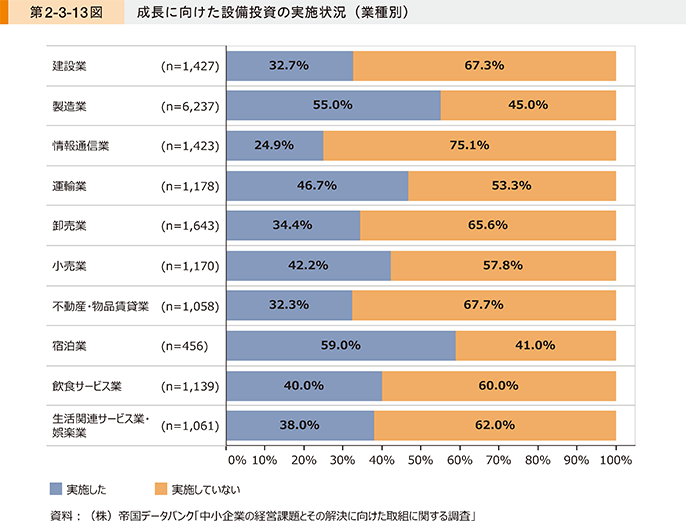

次に、業種別で分析していく。第2-3-13図は、成長に向けた設備投資の実施状況について、業種別に見たものである。これを見ると、「実施した」と回答した割合が最も高い業種は「宿泊業」であり、次いで「製造業」、「運輸業」となっていることが分かる。これらの業種は、サービスの提供や製品の製造、サービス品質や生産性の維持・向上において、定期的な設備の取得・増強・更新が必要であることが推察される。

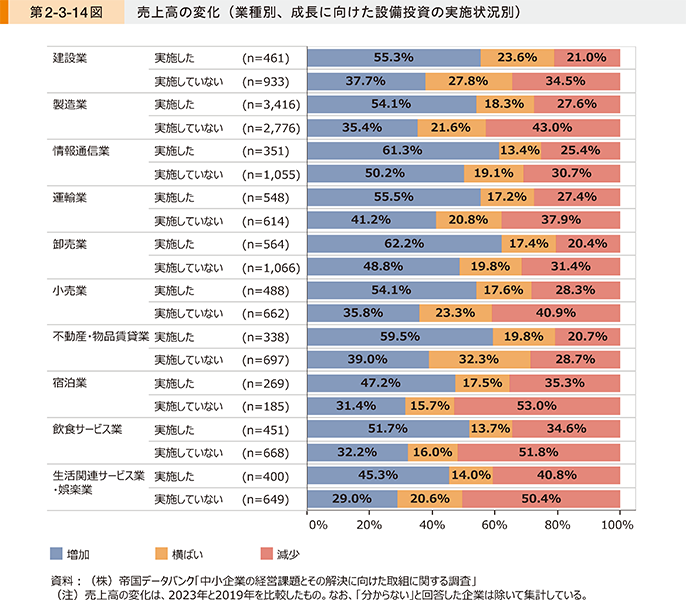

第2-3-14図は、成長に向けた設備投資の実施状況別の、売上高の変化について、業種別に確認したものである。これを見ると、全ての業種において、成長に向けた設備投資を「実施した」企業の方が、売上高が「増加」したと回答した割合が高いことが分かる。業種にかかわらず、成長に向けた設備投資が売上高の増加に寄与している可能性がうかがえる。特に、「宿泊業」、「飲食サービス業」、「生活関連サービス業・娯楽業」については、「実施していない」と回答した企業群はおよそ半数が「減少」と回答しているのに対し、「実施した」と回答した企業群はおよそ半数が「増加」と回答しており、感染症の感染拡大以後、厳しい業況にあった中、成長に向けた設備投資により売上高を高めてきた可能性が示唆される。

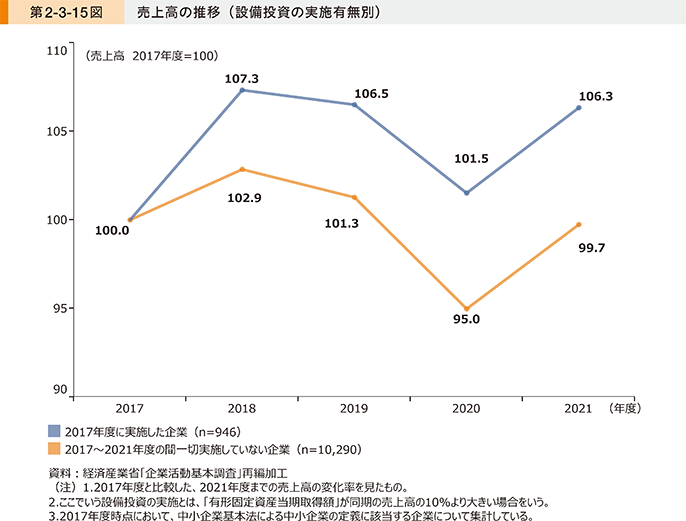

第2-3-15図は、経済産業省「企業活動基本調査」41のパネルデータ42を用いて、設備投資の実施有無別に売上高の推移を確認したものである。これを見ると、「2017年度に実施した企業」は「2017~2021年度の間一切実施していない企業」に比べて2021年度時点の売上高が増加している傾向にある。その他の取組や経営者の手腕などといった他の要素を排除しきれないためこの結果から一概にはいえないものの、一定規模の設備投資の実施が、成長につながる可能性が示唆される。

41 経済産業省「企業活動基本調査」は、従業員50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の企業を調査対象としている。

42 2012年度から2021年度まで連続して回答している企業の回答を抽出したもの。

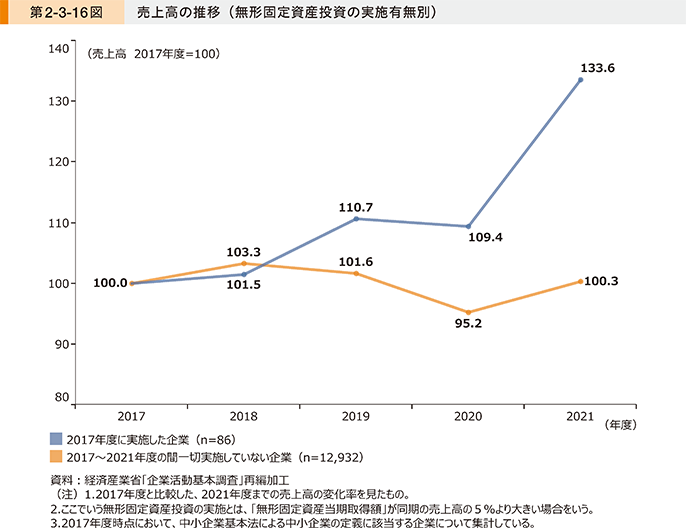

第2-3-16図は、無形固定資産投資の実施有無別に売上高の推移を確認したものである。「2017年度に実施した企業」は「2017~2021年度の間一切実施していない企業」に比べて、2020年度の落ち込みが軽度かつ2021年度の伸びが大きく、無形固定資産投資の実施が同期間において効果があった可能性がある。他の要素を排除しきれないためこの結果から一概にはいえないものの、一定規模の無形固定資産投資の実施が、成長につながる可能性が示唆される。

本項では、設備投資の実施状況と期待される効果について確認した。設備投資は、業種や投資内容・規模、その他様々な個別事情により効果の程度や効果が現れるまでの期間がそれぞれ異なると考えられるが、ここでは、アンケート結果や公的統計を用いながら一般的な傾向を示し、設備投資が成長に向けて有効である可能性を示唆した。

事例2-3-1では、明確なコンセプトを定め、戦略に沿った設備投資等を実施しながら顧客満足度を高める宿づくりに取り組むことで高付加価値化を実現し、成長している企業の事例を紹介する。

事例2-3-1:株式会社第一寶亭留

明確なコンセプトを定め、顧客満足度を高めて高付加価値化を実現した企業

所在地 北海道札幌市

従業員数 290名

資本金 1,000万円

事業内容 宿泊業

▶明確なコンセプトを定め、自社の経営資源を最大限活用できる宿泊施設を展開

北海道札幌市の株式会社第一寶亭留は、同市随一の温泉観光地、定山渓(じょうざんけい)に本拠を置き、「定山渓第一寶亭留 翠山亭」(1957年創業)のほか、道内9か所(直営9施設+指定管理1施設)で宿泊施設を運営する企業である。バブル崩壊以降、観光業界では団体客の急速な減少が続いたが、北海道では関東や関西に比べて高級志向・高単価の宿泊施設が少なかったことに着目し、客室を温泉付きに改装することで、高級志向のブランディングに着手。ほかにも、女性限定宿や食に特化した宿など顧客ターゲットを絞った特色ある宿づくりによる差別化と高付加価値化で事業を拡大している。

▶提供したいシーンに焦点を当て、顧客を楽しませることを追求しながらサービスを選別

同社は、2017年に「厨翠山(くりやすいざん)」、2019年に「旅籠屋 定山渓商店」、2023年に「翠巌(すいがん)」と、直近で3つの宿を開業した。新しい宿づくりに際し、同社の布村英俊社長は、自社の強みと弱みを的確に把握し、「必ずしも客にとって価値のないものは排除する」ことで経営資源を最大限活用、稼働率が大幅に低下しても黒字化できるように事前に損益を試算している。そして、「どのようなシーンでその宿を使ってもらいたいか」、提供したいシーンを明確化し、社員とともに演出の詳細なシミュレーションを数か月間にわたって繰り返して、各宿のコンセプトを練り上げた。

例えば「厨翠山」では、「食」に特化し優秀な調理人を多く抱えていた一方、配膳スタッフが不足しているという経営課題を踏まえ、食事席とオープンな厨房を一体化してフロント近くに設置。フロントと配膳はスタッフを兼務させることで、限られた人的資源の中で「最上の食体験」の提供を実現。

また、「焼肉と酒を楽しむ」をコンセプトとした「旅籠屋 定山渓商店」は、ターゲットである若年層が、きめ細かな対面の接客ニーズが高くないことに注目。夕食はコース1種類に絞って焼き方の説明書を付け、飲み物は豪華な品ぞろえで並べ方にもこだわったセルフサービスとすることで、「自分たちでやる楽しさ」を演出した。

▶高付加価値化で成長、地域活性化で新規顧客の開拓を狙う

高単価戦略の下、高いリピート率などを背景に感染症を乗り越えた。足下でも、宿づくりの工夫により顧客満足度を高めるサービス・演出による高付加価値化と人手不足への対応を両立し、成長を続けている。その中で、今後の展開に向けて力を入れているのが定山渓エリアの活性化事業だ。2022年に全面開業した複合施設「山ノ風マチ」では、もなか、ジェラート、洋菓子、パン、カレーといった飲食店を数年前から続々とオープン。日帰り客からの人気も高く、2020年に開業したかき氷店「森乃百日氷」では、一時8時間待ちの行列ができた。「定山渓という地域全体の活性化に貢献しながら、リピーターだけでなく新しいお客様と出会うきっかけを増やしていきたい」と布村社長は語る。

2.成長に向けたM&A

次に、M&Aについて分析する。M&Aは、事業承継や人材確保のための手段43としてはもちろんのこと、相手先とのシナジーを得て競争優位を獲得するなど、成長戦略の手段にもなり得る。本項では、経済産業省「企業活動基本調査」及び「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」44を用いて、M&Aの現状と実態を明らかにしつつ、成長戦略としてのM&Aの取組状況や効果等について分析していく。

43 2023年版中小企業白書では、事業承継の手段として「社外への引継ぎ」が増加傾向であることを示すとともに、「M&Aを企業規模拡大や事業多角化といった成長戦略の一環として捉えている企業が多い」こと、「M&Aを人材獲得の手段として捉えている企業も存在する」ことを確認した。

44 本アンケートの詳細は第2部第1章を参照。

〔1〕M&Aの現状と実態

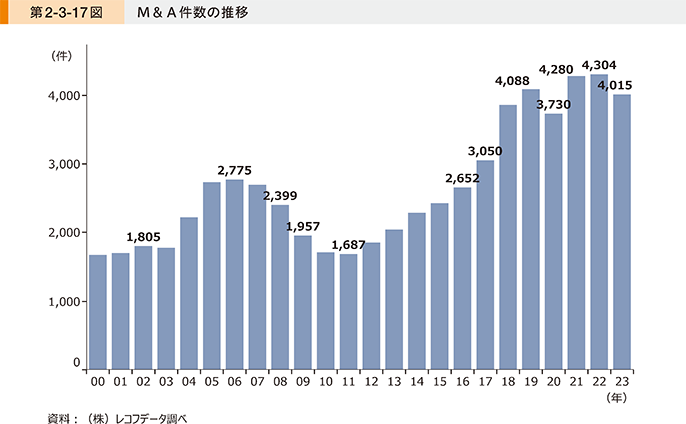

第2-3-17図は、我が国企業のM&A件数の推移を見たものである。(株)レコフデータの調べによると、M&Aの件数は近年増加傾向で推移しており、2022年には過去最多の4,304件となった。足下の2023年は前年に比べ減少したが、4,015件と高水準となっている。これらはあくまでも公表されている件数であるが、M&Aについては未公表のものも一定数存在することを考慮すると、我が国におけるM&Aは更に活発化していることが推察される。

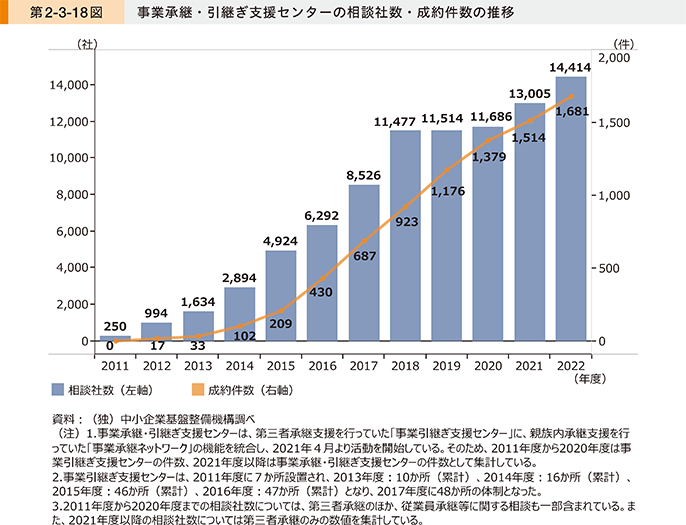

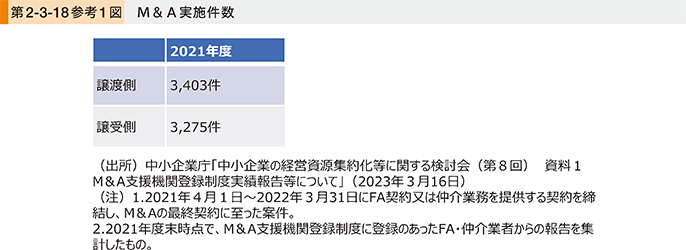

また、第三者に事業を引き継ぐ意向がある中小企業者と、他社から事業を譲り受けて事業の拡大を目指す中小企業者等からの相談を受け付け、マッチングの支援等を行う支援機関として、事業承継・引継ぎ支援センターが全都道府県に設置されている。第2-3-18図は、事業承継・引継ぎ支援センターの相談社数と第三者承継に関する成約件数の推移を見たものである。これを見ると、相談社数・成約件数共に近年増加傾向にあることが分かる。このことから大企業だけでなく、中小企業においてもM&A件数が増加していることが分かる。

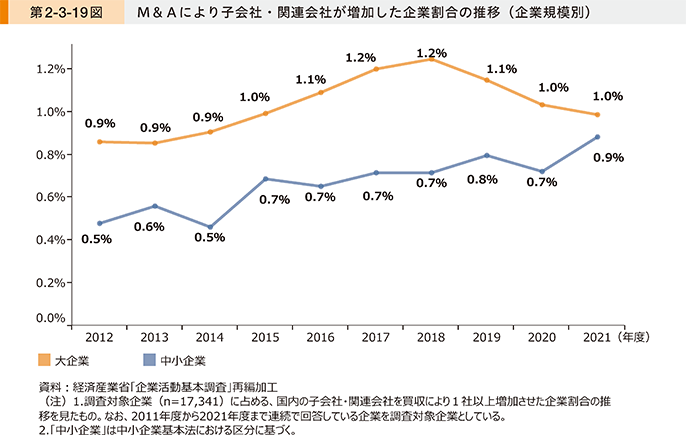

第2-3-19図は、経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、企業規模別に子会社・関連会社が増加した企業割合の推移を見たものである。これを見ると、いずれの年度においても大企業の方が高い割合となっているが、2012年度と2021年度の割合を比較すると、大企業は横ばいである一方、中小企業では上昇していることが分かる。

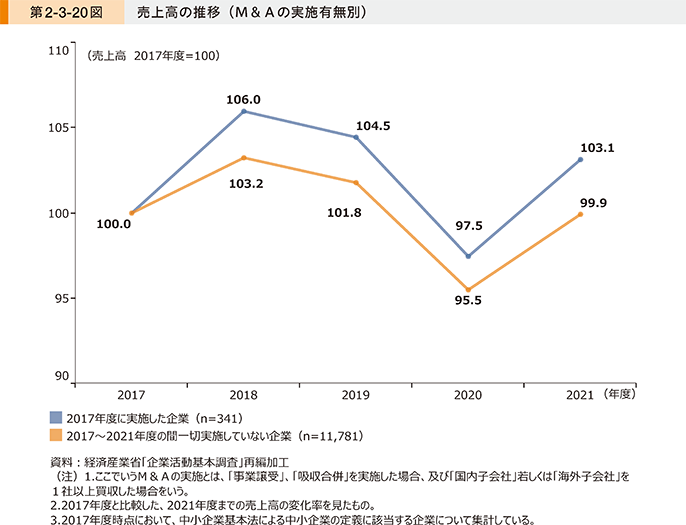

ここからは、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、M&Aの実施効果について売上高、経常利益、労働生産性に着目し見ていく。第2-3-20図は、2017年度におけるM&Aの実施有無別に売上高の推移を見たものである。これを見ると、「2017年度に実施した企業」の方が、「2017~2021年度の間一切実施していない企業」よりも、売上高を向上させていることが分かる。

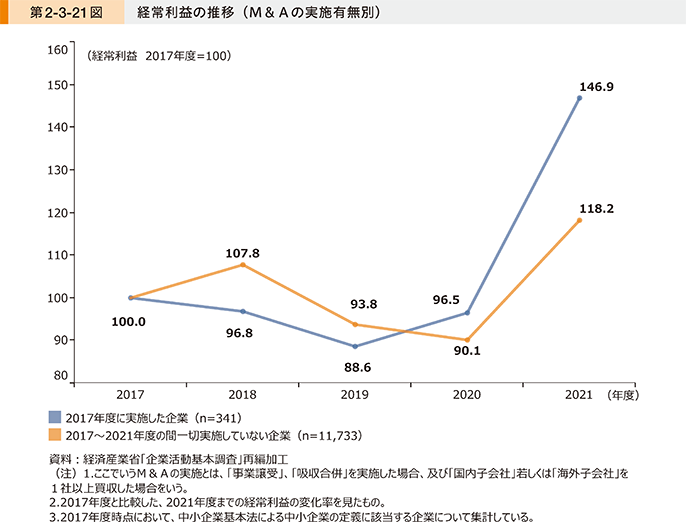

第2-3-21図は、2017年度におけるM&Aの実施有無別に経常利益の推移を見たものである。これを見ると、2020年度以降において、「2017年度に実施した企業」の方が、「2017~2021年度の間一切実施していない企業」よりも、経常利益を向上させていることが分かる。

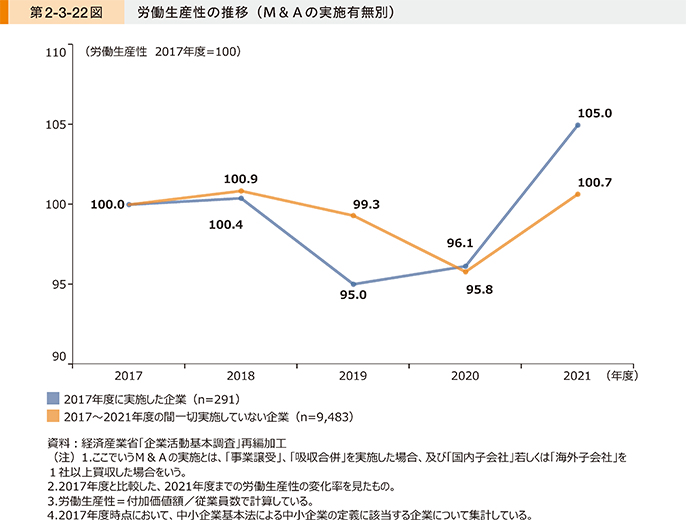

第2-3-22図は、2017年度におけるM&Aの実施有無別に労働生産性の推移を見たものである。これを見ると、2020年度以降において、「2017年度に実施した企業」の方が、「2017~2021年度の間一切実施していない企業」よりも、労働生産性を向上させていることが分かる。

ここからは、「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」45を基に分析を進めていく。

45 本アンケート調査では、M&Aについて、「他社事業の譲受・買収」(いわゆる、買い手側)と「自社事業の譲渡・売却」(いわゆる、売り手側)に分けているが、以降、「M&A」という表記をした場合は、「他社事業の譲受・買収」と「自社事業の譲渡・売却」の双方を含むものとする。

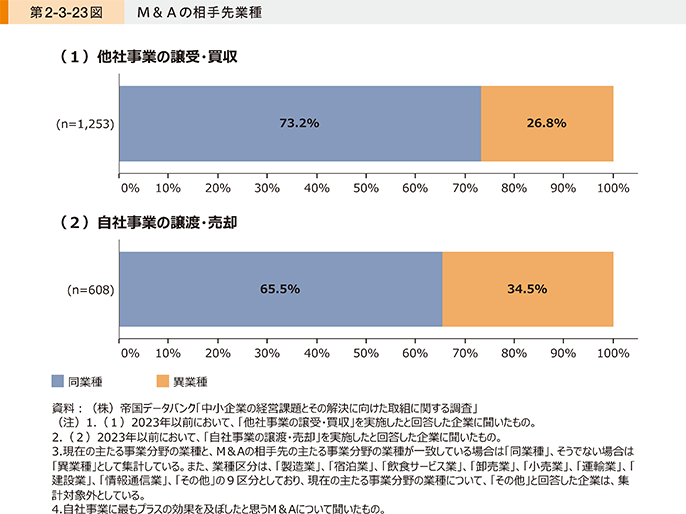

まずは、M&Aの相手先について見ていく。第2-3-23図は、M&A実施時における相手先の業種を確認したものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」、「自社事業の譲渡・売却」のいずれにおいても、「同業種」と回答した企業の割合の方が高いことが分かる。「同業種」の方が、M&Aによるシナジー効果を見込みやすいことが一因であると考えられる。

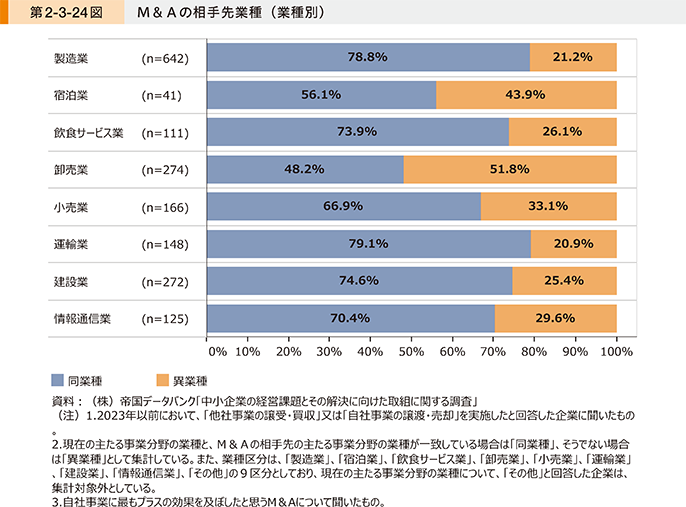

第2-3-24図は、企業の主たる事業分野の業種別に、M&A実施時における相手先の業種を確認したものである。これを見ると、「卸売業」を除く全ての業種において、「同業種」と回答した割合が多いことが分かる。「異業種」と回答した割合が比較的高い業種は、「卸売業」、「宿泊業」であることが分かる。

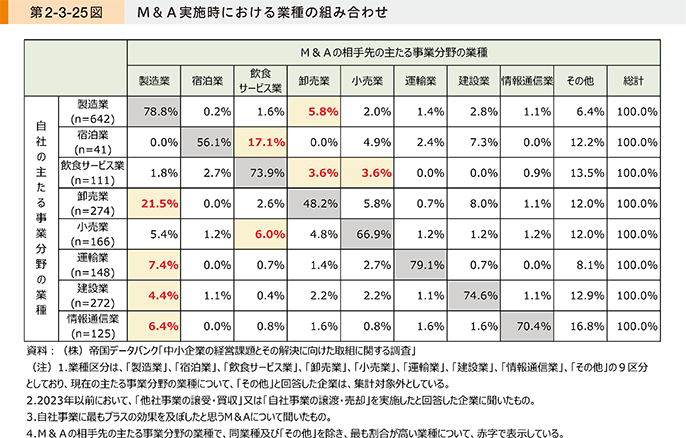

第2-3-25図は、M&A実施時における業種の組み合わせを詳細に確認したものである。自社の主たる事業分野の業種と異なる業種とのM&Aについて、特に割合が高い組み合わせは、「卸売業」と「製造業」、「宿泊業」と「飲食サービス業」であることが分かる。「宿泊業」は宿泊者に飲食サービスを提供することが一般的であり、サービスの充実や人材の確保等を目的として、「飲食サービス業」とのM&Aが進んでいることが推察される。また、「卸売業」と「製造業」については、商流の川上又は川下の企業とのM&A(垂直型M&A)により、バリューチェーンを強化することなどを目的として行われていると考えられる。

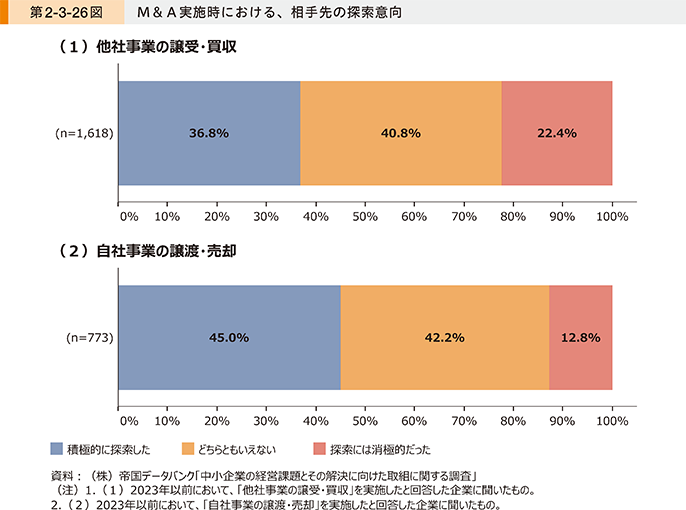

次に、M&Aの経緯について確認していく。第2-3-26図は、M&A実施時における相手先の探索意向を見たものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」、「自社事業の譲渡・売却」のいずれにおいても、「積極的に探索した」と回答した企業の割合は半数に満たないことが分かる。また、「他社事業の譲受・買収」と「自社事業の譲渡・売却」を比較すると、「自社事業の譲渡・売却」を実施した企業の方が、「積極的に探索した」と回答した割合が高いことも分かる。

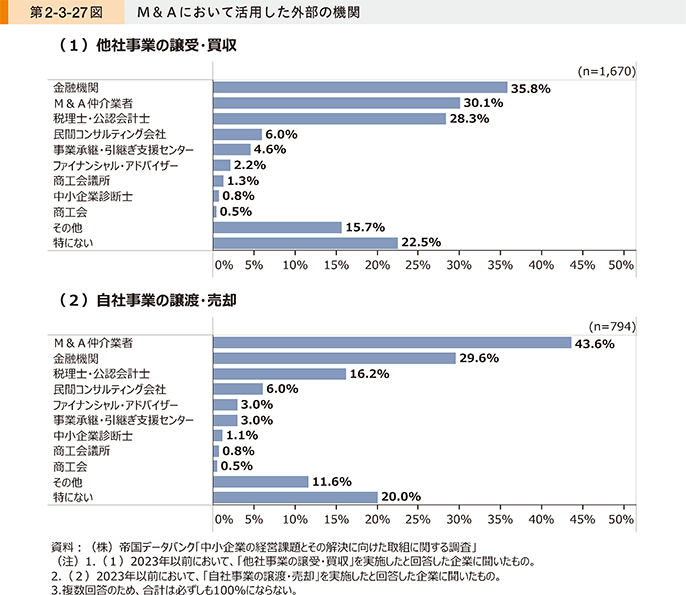

続いて、外部の機関の活用状況を確認していく。第2-3-27図は、M&A実施時に活用した外部の機関を見たものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」においては、「金融機関」が最も多く、次いで「M&A仲介業者」、「税理士・公認会計士」となっていることが分かる。一方、「自社事業の譲渡・売却」においては、「M&A仲介業者」が最も多く、次いで「金融機関」、「税理士・公認会計士」となっていることが分かる。

〔2〕M&Aの効果

続いて、M&Aの効果について分析していく。

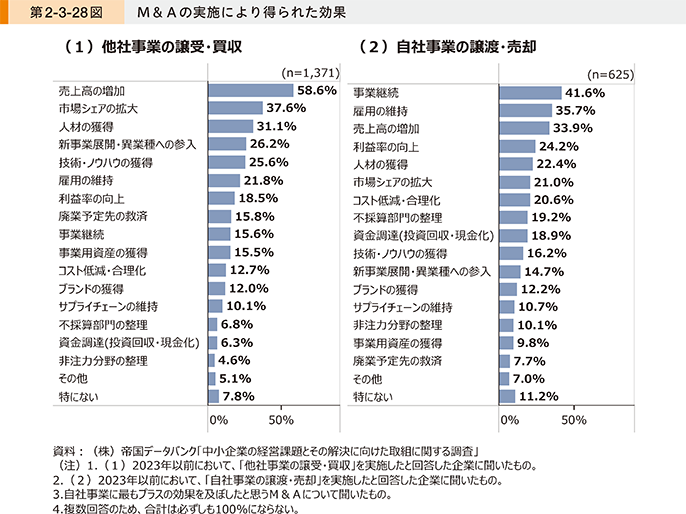

第2-3-28図は、M&Aの実施により得られた効果を見たものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」については、「売上高の増加」が最も多く、次いで「市場シェアの拡大」、「人材の獲得」となっていることが分かり、成長につながる効果を実感している様子がうかがえる。「自社事業の譲渡・売却」については、「事業継続」が最も多く、次いで「雇用の維持」、「売上高の増加」となっていることが分かり、買収先との経営統合により、事業維持に加え、成長を実現している企業も存在することが見て取れる。

次に、M&A実施による満足度46について分析していく。

46 久保・山野井・菊地(2023)は、「買収が成功であったかどうかを定量的に評価することは必ずしも容易ではない。そもそも、買収の意図が異なる場合には同一の評価軸で評価することは必ずしも適切ではないであろう。また、短期的なシェア拡大を目的とした場合と長期的な経営資源の獲得を目的とした場合では、異なる時間軸で評価する必要があろう」と指摘した上で、買収が成功であったか否かについて、主観的な評価である満足度合い等に注目し、分析を行っている。

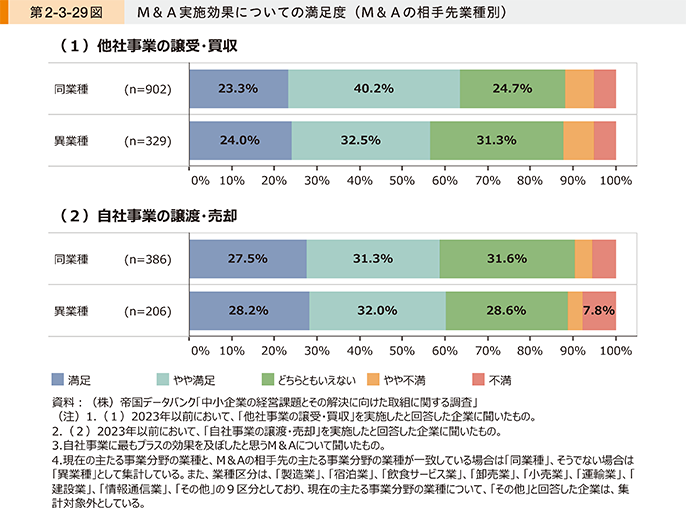

第2-3-29図は、M&Aの相手先業種別に、M&A実施効果についての満足度を確認したものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」については、「同業種」を相手先としたM&Aの方が、「異業種」を相手先としたM&Aよりも、「満足」又は「やや満足」と回答した割合が高い。これは、「同業種」とのM&Aの方が、シナジー効果を見込みやすいといった要因が考えられる。一方、「自社事業の譲渡・売却」については、相手先業種別で大きな差は見られなかった。

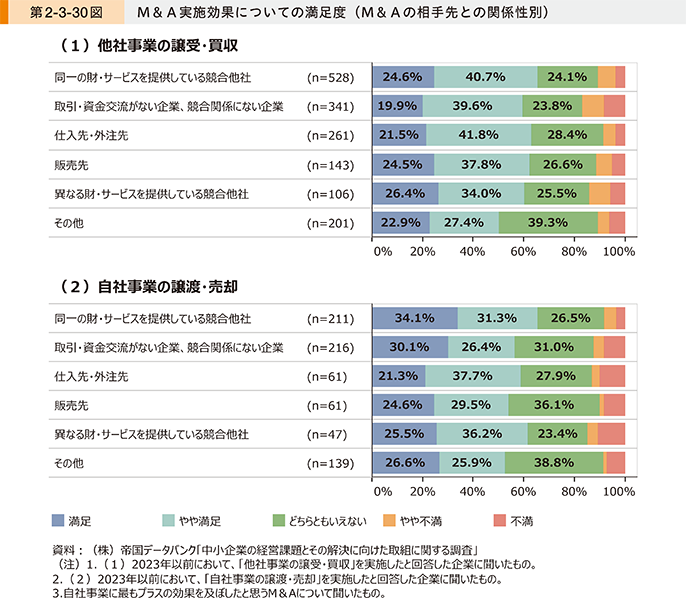

第2-3-30図は、M&Aの相手先との関係性別に、M&A実施効果についての満足度を見たものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」、「自社事業の譲渡・売却」のいずれにおいても、「満足」又は「やや満足」と回答した割合が最も高いのは「同一の財・サービスを提供している競合他社」であることが分かり、販路拡大や生産設備の共有といったM&Aによるシナジー効果を見込みやすいことが要因であると考えられる。一方、それと比較し、「取引・資金交流がない企業、競合関係にない企業」を相手先とした場合は、満足度が低いことが分かる。特に、「他社事業の譲受・買収」では、「やや不満」、「不満」と回答した割合が最も高いが、相手先のビジネスモデルや経営実態を把握することが難しく、M&Aによるシナジー効果を見込みづらい可能性が考えられる。

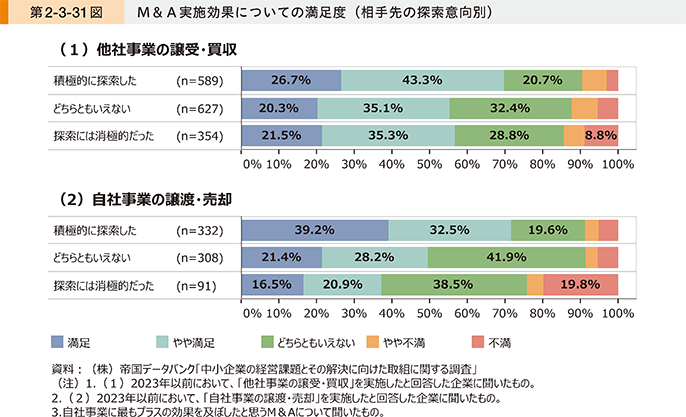

第2-3-31図は、M&A実施時における相手先の探索意向別に、M&Aの実施効果についての満足度を見たものである。これを見ると、「他社事業の譲受・買収」、「自社事業の譲渡・売却」のいずれにおいても、「積極的に探索した」と回答した企業が、「満足」と回答した割合が最も高いことが分かる。この結果から一概にはいえないが、M&Aの実施に当たっては、自社の経営戦略や経営状況等を十分踏まえ、相手先を積極的に探索することで、M&Aを成功に導く可能性を高められることがうかがえる。

〔3〕M&A成立前後における経営統合の取組

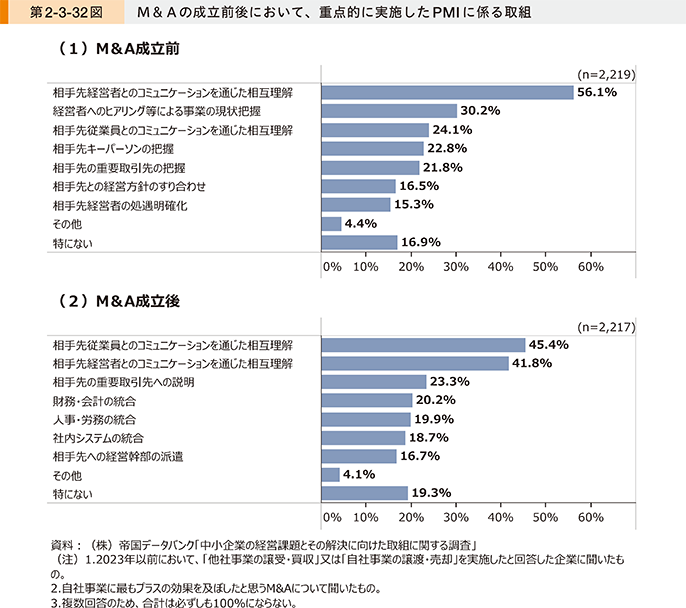

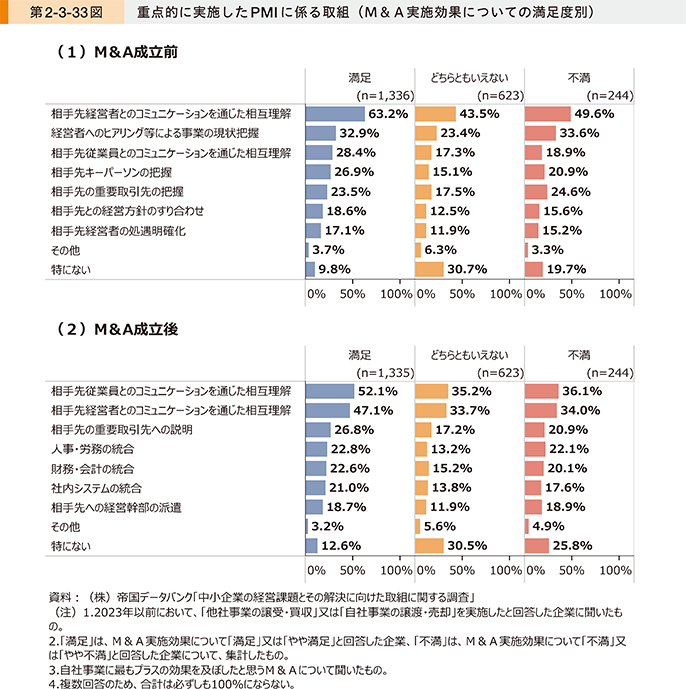

続いて、PMI47に係る取組やその有効性について確認していく。第2-3-32図は、M&A成立前後において、重点的に実施したPMIに係る取組について確認したものである。これを見ると、M&A成立前においては、「相手先経営者とのコミュニケーションを通じた相互理解」が最も多く、M&A成立後においては「相手先従業員とのコミュニケーションを通じた相互理解」、「相手先経営者とのコミュニケーションを通じた相互理解」が同程度に多い。このことから、M&A成立前後において、経営者とのコミュニケーションに継続して注力しつつ、成立後においては、従業員とのコミュニケーションにも同程度に注力していることがうかがえる。

47 ここでいう「PMI(Post Merger Integration)」は、M&A成立後の一定期間に行う結合作業(「狭義のPMI」)に加え、狭義のPMIの後の継続的な取組を含めたプロセス全般のことを指す。2023年版中小企業白書においても、「M&Aで期待した効果を得る上で、早期の段階からM&A成立後を見据えて、PMIの準備を行うことが重要だと示唆される」と指摘している。

第2-3-33図は、M&A実施効果についての満足度別に、重点的に実施したPMIに係る取組について確認したものである。これを見ると、M&Aの実施効果を「満足」と評価した企業は、「どちらともいえない」、「不満」と回答した企業と比べると、M&A成立前のPMIについて、「相手先経営者とのコミュニケーションを通じた相互理解」と回答した割合が特に高く、「特にない」と回答した割合が低い。M&A成立後のPMIについては、「相手先従業員とのコミュニケーションを通じた相互理解」、「相手先経営者とのコミュニケーションを通じた相互理解」と回答した割合が高く、同様に「特にない」と回答した割合が低い。このことから、PMIにおいて、相手先と「相互理解」を深めることが特に重要であることが示唆される。

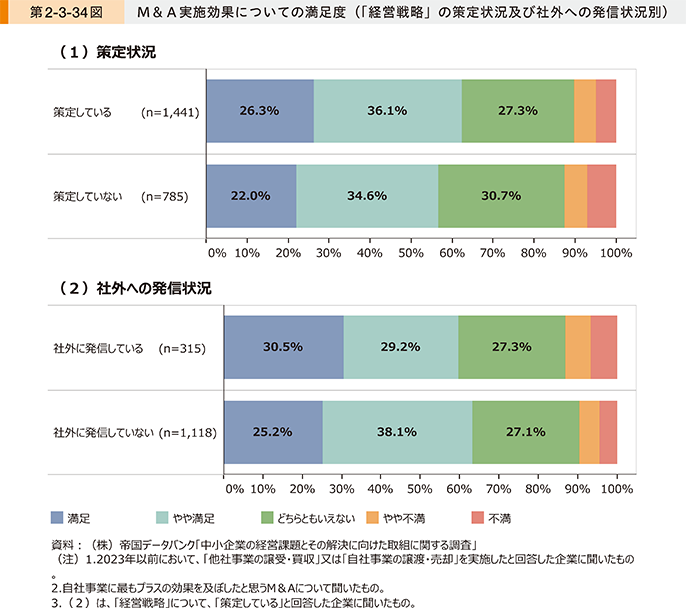

第2-3-33図では、PMIに当たって、相手先の経営者や従業員と「相互理解」を深めることが特に重要であることを確認した。「中小PMIガイドライン」(中小企業庁)48では、相手先の「理解」を得るためには、自社の目指す姿や経営目標を示すとともに、その実現に向けた道筋を具体化すること、それを社外に発信し理解を深めるための取組を行うことが重要であると指摘されている。

48 中小企業庁が2022年3月に策定。

第2-3-34図は、「経営戦略」の策定状況及び社外への発信状況別に、M&Aの実施効果についての満足度を確認したものである。これを見ると、「経営戦略」を「策定している」、「社外に発信している」企業の方が、「満足」と回答した割合が高いことが分かる。「経営戦略」を策定し、社外へ発信することで、M&Aの実施効果を高め得ることが示唆される。

〔4〕成長戦略としてのM&A

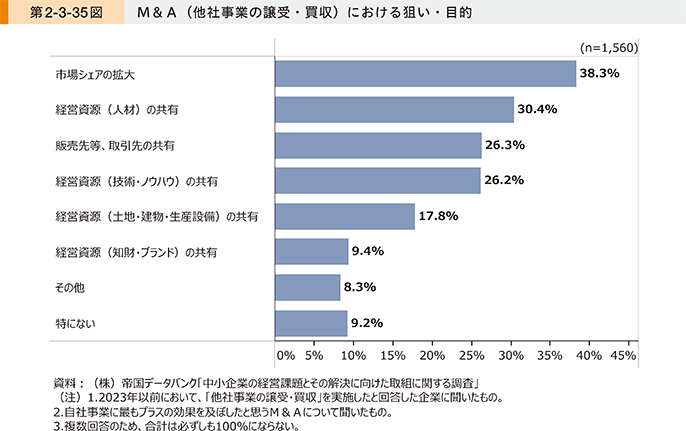

ここからは、「他社事業の譲受・買収」(買い手としてのM&A)に注目し、成長戦略としてのM&A49の効果等について分析していく。最初に、買い手としてM&Aを実施する際に期待する効果について確認していく。第2-3-35図は、M&A(他社事業の譲受・買収)における狙い・目的を確認したものである。これを見ると、「市場シェアの拡大」が最も多く、次いで「経営資源(人材)の共有」、「販売先等、取引先の共有」、「経営資源(技術・ノウハウ)の共有」となっていることが分かる。

49 中小企業庁「中小PMIガイドライン」では、「中小M&A」について、その目的に応じて、「成長型M&A」(シナジーの創出や事業転換により、企業・事業の成長・発展を目的とする。)、「持続型M&A」(経営不振や後継者不在等の課題をM&Aにより解決し、企業・事業の存続を維持し、地域経済や従業員雇用を維持することを目的とする。)の二つに類型化している。その上で、「『持続型』がM&A当初の目的であった場合においても、M&A後の中長期的な目的として『成長型』を視野に置くことが望ましい」と指摘している。

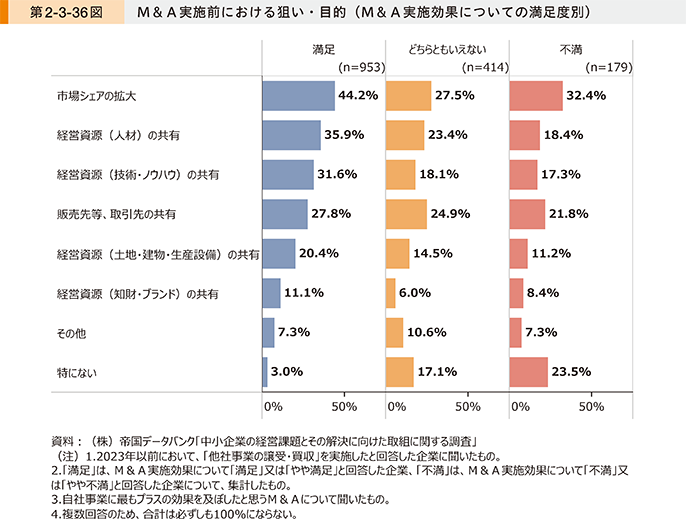

第2-3-36図は、M&Aの実施結果についての満足度別に、M&A実施前の狙い・目的を確認したものである。これを見ると、M&Aの満足度について「満足」と回答した企業と比較すると、「どちらともいえない」、「不満」と回答した企業は、M&Aの狙い・目的について「特にない」と回答した割合が高いことが分かる。このことから、M&Aの実施に当たっては、狙い・目的を明確に定めることが重要であることが示唆される。また、「満足」と回答した企業と「不満」と回答した企業の差分を見ると、「経営資源(人材)の共有」、「経営資源(技術・ノウハウ)の共有」は「満足」につながりやすいが、「販売先等、取引先の共有」は「満足」につなげることは難しいことが示唆される。

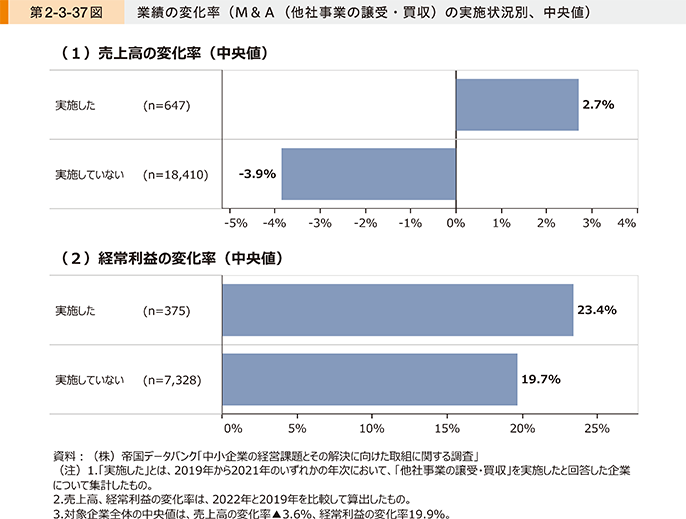

次に、業績との関連性について確認していく。第2-3-37図は、M&A(他社事業の譲受・買収)の実施状況別に、売上高、経常利益の変化率(中央値)を見たものである。これを見ると、M&A(他社事業の譲受・買収)を「実施した」企業の方が、「実施していない」と回答した企業と比較して、いずれの指標についても、変化率について高い数値となっていることが分かる。この結果から一概にはいえないが、M&A(他社事業の譲受・買収)を実施することは、売上高の増加のみならず、収益向上にも寄与する可能性が示唆される。

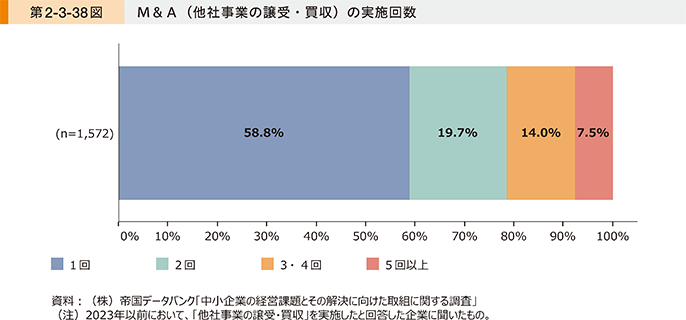

第2-3-38図は、これまでのM&A(他社事業の譲受・買収)の実施回数を確認したものである。これを見ると、M&Aを実施したことがある企業のうち、約4割が複数回のM&Aを実施していることが分かる。

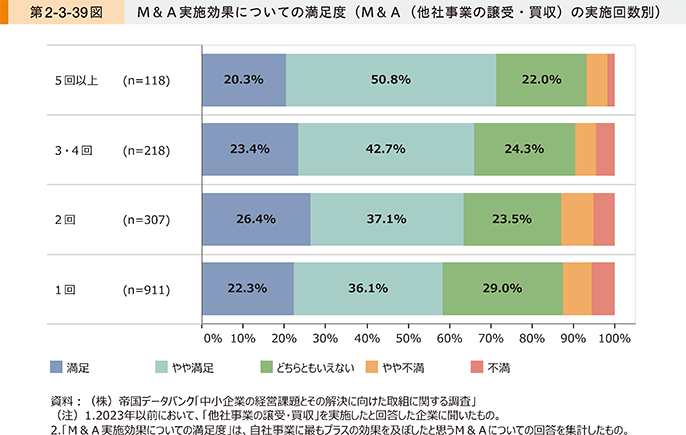

第2-3-39図は、M&A(他社事業の譲受・買収)の実施回数別に、M&A実施効果についての満足度を見たものである。これを見ると、実施回数が多いほど、「満足」又は「やや満足」と回答した割合が高いことが分かる。この結果から一概にいえないが、M&Aの回数を積み重ねることで、相手先の探索やPMIなどのノウハウを蓄積し、M&Aの効果を高める可能性が示唆される。

〔5〕まとめ

本項では、M&Aの現状と実態、取組状況やその効果について確認した。

まず、我が国におけるM&A件数は増加傾向にあり、特に中小企業において増加していることが分かった。M&Aの相手先については、異業種の企業よりも同業種の企業を相手先としている傾向が強いことが分かった。異業種の企業を相手先としたM&Aについては、「卸売業」と「製造業」、「宿泊業」と「飲食サービス業」の組み合わせが多いことを確認した。

また、M&A成立前後のPMIに係る取組については、相手先の従業員や経営者との相互理解を深めることが特に重要である可能性が示された。

M&Aの実施による満足度を高めるための取組としては、相手先を積極的に探索することや、M&Aの実施回数を重ねることでノウハウを蓄積することの重要性が示唆された。

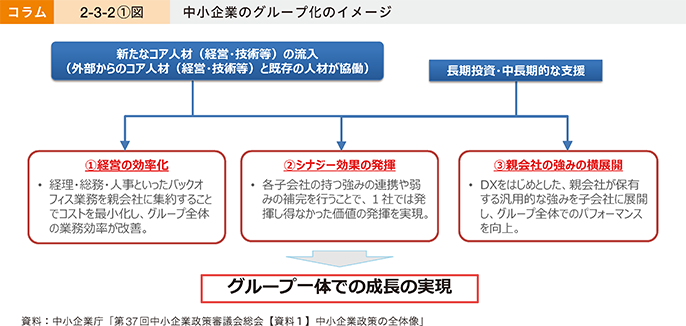

コラム2-3-2では、成長志向のある親会社が、ポテンシャルを持つ複数の中小企業を子会社化し、グループ一体となって成長を目指す「中小企業のグループ化」と、その支援策について紹介している。

事例2-3-2では、事業承継を契機に、利益率重視から事業規模拡大へ方針転換を図り、積極的なM&Aに取り組むことで、ニッチな製品・サービスで強みを持つ企業グループを形成し成長を遂げた企業の事例を紹介する。

事例2-3-3では、M&A・グループ化を進める中で、グループ企業への役員の派遣、間接部門の統合などにより、経営の効率化・合理化を図り、早期の収支改善に取り組むことで、グループ一体で継続的に成長している企業の事例を紹介する。

コラム2-3-2:中小企業のグループ化への集中支援

成長志向のある親会社が、ポテンシャルを持つ複数の中小企業を子会社化し、グループ一体となって成長を目指す「中小企業のグループ化」に注目が集まっている。中長期的な視点で中小企業の成長のための支援が行われることで、個社単位では成し得ない成長の実現や規模の拡大を目指す取組であり、経営の効率化やシナジー効果の発揮、親会社の強みの横展開などがメリットとして挙げられる。

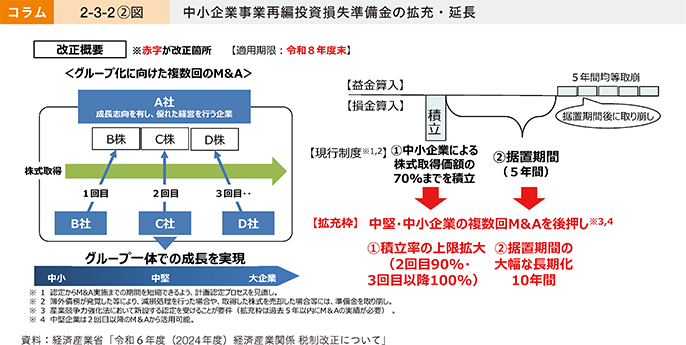

中小企業庁においては、令和5年度以降、税制措置や金融措置、補助金などのあらゆる措置を通じて、中小企業のグループ化を進め、中小企業の成長を後押ししていく。具体的には、令和6年度税制改正大綱に記載された「中小企業事業再編投資損失準備金」の拡充・延長や令和5年度補正予算における「事業承継・引継ぎ補助金」の拡充、株式会社日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」の拡充、令和5年度補正予算における「中小グループ化・事業再構築支援ファンド出資事業」の創設を行うとともに、「中小企業投資育成株式会社によるグループ化支援スキーム」の創設に向けた検討を行っている。

1.中小企業事業再編投資損失準備金の拡充・延長(中堅・中小グループ化税制)

令和6年度税制改正大綱において、「中小企業事業再編投資損失準備金」を拡充・延長し、産業競争力強化法において新設する認定を受けたグループ化を実施する法人に対して、積立率や据置期間を深掘りする新たな措置を追加することとされた。関連法案が成立した場合、令和6年度より制度の運用を開始することとしている。

この措置の適用を受けた場合、グループ化を実施するための準備金として株式取得価額の90%(認定後2回目以降の株式取得については100%)まで積み立てた額を損金算入することが可能となり、益金算入開始までの据置期間が10年間となる。

2.「事業承継・引継ぎ補助金」の拡充

令和5年度補正予算においては、「中小企業生産性革命推進事業」の一環として、「事業承継・引継ぎ補助金」が引き続き措置された。同補助金は、事業承継・M&A後の新たな取組に係る費用に対して最大600万円(賃上げ要件を満たす場合には800万円)、M&A時の専門家活用に係る費用に対して最大600万円、廃業・再チャレンジの取組に係る費用に対して最大150万円を支援する。

このうち、事業承継・M&A後の新たな取組を支援する経営革新枠において、これまで複数の中小企業を子会社化(M&A)し、グループ全体の生産性向上のための投資を行う場合は、各子会社の申請を別の公募回で1回ずつ申請するほかなかった。他方、グループ化の際には、グループ内システムの統一や入替え、設備更新などを同時期にまとめて行う場合が多いという実態を踏まえ、令和5年度補正予算から、4社分の申請を上限に、同じ公募回で同時申請が実施できるようにした。

3.株式会社日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」の拡充

株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業)の「事業承継・集約・活性化支援資金」は、事業の譲渡、株式の譲渡、合併などにより経済的又は社会的に有用な事業や企業を承継・集約化する中小企業者の資金調達の円滑化を支援するものである。

令和6年2月に、グループ化する企業を支援するため、融資限度額の上限を7億2千万円から14億4千万円に、運転資金の貸付期間を7年から10年に延長する等の拡充を実施した。

4.「中小グループ化・事業再構築支援ファンド出資事業」の創設

事業承継ファンドには、M&A先の企業の見極めやM&A成立後の統合プロセス(PMI)に関するノウハウが蓄積されており、事業承継ファンドの中には、出資を行った企業をグループ化するロールアップ戦略を取るファンドも知られている。

こうしたことから、中小企業におけるグループ化や事業再構築を促進し、中小企業の成長を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資によりファンドを組成し、グループ化や事業再構築への取組を通じた成長を目指す中小企業に対するリスクマネーの供給、ハンズオン支援を実施するために、令和5年度補正予算において、経済産業省から独立行政法人中小企業基盤整備機構への出資金として120億円を措置した。令和6年度中にファンドの募集を開始し、その後「中小グループ化・事業再構築支援ファンド」から中小企業等への出資が行われる見込みである。

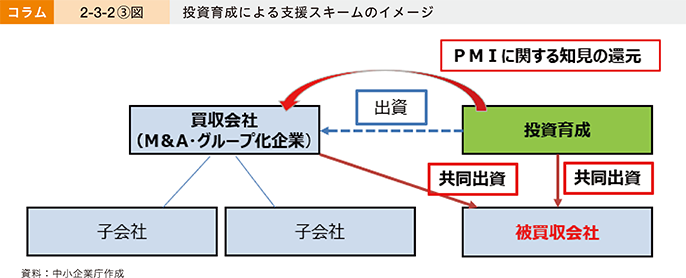

5.「中小企業投資育成株式会社によるグループ化支援スキーム」の創設

中小企業投資育成株式会社(以下、「投資育成」という。)は、「中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図る」ための投資等を行うことを目的として、1963年に法律に基づいて設立された政策実施機関である。

中小企業のM&A・グループ化の促進に向け、投資育成の高い企業評価・育成能力を活用した、被買収会社の既発行株式を買収会社(M&A・グループ化企業)と投資育成により共同出資するスキームについて、検討を進めている。投資育成の共同出資支援により、買収会社(M&A・グループ化企業)の買収資金の負担軽減、買収時等のリスクの低減、M&Aによる成長促進の効果が期待される。

事例2-3-2:長野テクトロングループ株式会社

積極的なM&Aでシナジー効果を高めグループを拡大・成長させた企業

所在地 長野県長野市

従業員数 140名(グループ計)

資本金 5,000万円

事業内容 専門サービス業

▶事業承継を契機に、利益率重視から事業規模拡大に方針を転換、積極的なM&Aでグループを拡大・成長

長野県長野市の長野テクトロングループは、主に入力装置(メンブレンスイッチ、キーボード、タッチパネルPC等)の製造を手掛ける長野テクトロン株式会社を中核とする企業グループである。長野テクトロン株式会社は「利益率重視で事業規模の拡大は追わない」という経営方針で運営されてきたが、2017年に就任した2代目の柳澤由英社長(持株会社社長と兼務)は「企業の永続的な繁栄には、緩やかに売上げを伸ばしながら利益や付加価値を高めることが重要」として、戦略を転換した。主力製品の入力装置を、より幅広い業種・業態に販売することを企図した販路拡大のM&Aのほか、ニッチな製品・サービスで強みを持つ企業をグループに取り込むことで、事業の柱を複数持つことによるリスクに強い事業構成を目指したM&Aに取り組んでいる。

▶情報収集はスピード重視、買収後は相手先の経営方針を尊重し並走

長野テクトロン株式会社は、2020年にタッチパネルPCの供給先であるPOSレジのソフトウェア開発会社を買収。ハードとソフトを組み合わせて販売することで、エンドユーザーに直接リーチした。その後、2023年までに企業買収8社、事業買収7件を次々と手掛け、事業規模の拡大を加速。柳澤社長は「M&Aは情報戦。自社に合った相手をいかに早く見つけて交渉を始めるかが重要」として、M&Aマッチングサイトの活用や仲介会社との接触を通じた情報収集に努めた。買収後は、経営統合を円滑に進めるため、頻繁に訪問して関係を深めつつ、相手先の経営方針を最大限尊重するという方針を貫いた。特に、買収直後は極力口を出さず、買収先の組織や体制も崩さないようにし、信頼関係を築くことを重要視している。買収先の経営改善に当たっても、いきなり原価や販管費の見直しなどの経費削減は行わず、グループ内での取引拡大や営業への支援など、売上げを高めるための取組を1年間ほど実施し、信頼関係を構築した上で実施するよう意識している。

▶持株会社によるグループ経営を開始、技術・販路のシナジーを掛け合わせる

2023年9月、グループの持株会社となる長野テクトロングループ株式会社を設立し、グループ全体の経営企画機能を担う体制を構築。傘下のグループ企業は7社となり、当初の機械装置分野から、医療、介護、フィットネス、飲食、小売等へと事業領域を広げた。グループ全体の売上高は、2018年の6億円(持株会社設立前)から2023年は27億円(見込み)へと増加。事業領域・規模を拡大させながら、各社の技術や販路を掛け合わせてシナジーを生み、グループ全体の成長を促すことを目指しており、今後も引き続き年間2、3社のM&Aを実施していく計画だ。将来の展望について、「ニッチトップで独自のプロダクトを持った企業グループを形成していくことで、グループ全体のブランド力、知名度が高まり人材採用にもつながる。今後も着実にグループを拡大しながら成長していきたい」と柳澤社長は語る。

事例2-3-3:磐栄ホールディングス株式会社

友好的M&Aにより、グループ一体で継続的に成長している企業

所在地 福島県いわき市

従業員数 2,300名(グループ計)

資本金 1,000万円

事業内容 総合物流事業(計38社)/非物流事業、関連事業(計25社)

▶東日本大震災を契機に、事業規模の拡大を決意

福島県いわき市の磐栄ホールディングス株式会社は、物流事業を中核とした企業グループの持株会社である。同社の村田裕之社長は、グループの母体である磐栄運送株式会社を経営していたが、2011年3月の東日本大震災と原発事故の影響により、いわき市内の人口流出が起こり、一時、会社存続の危機を迎えた。この経験を踏まえ、「一拠点で仕事をしていては、今後、同じ危機が起こりかねない」と事業規模の拡大に乗り出した。そこで、まずは千葉県に二拠点、埼玉県に一拠点の営業所を設けたところ、必要なドライバーを確保できただけでなく、関東と東北を結ぶルートでの顧客を増やし、売上げを伸ばすことができた。2014年には、金融機関からの紹介で福島県内の後継者のいない運送会社を買収し、買収後の運営が順調に進んだことから、同社は積極的な同業他社へのM&Aを開始した。2023年度にはグループ全体で、新規に設立した会社も含めた傘下企業数が63社に達した。

▶働く人材を守り、グループ企業の収支改善を最優先

同社のM&A戦略の要は、「PMI」と「早期の収支改善」である。

PMIとしては、M&A成立前のデュー・ディリジェンスとして、相手先経営層との面談でコンプライアンスを重視、特に労務管理面を徹底的に検証する。M&A成立後は、必ず村田社長自ら被買収側の従業員に対する説明会を実施するなど、不安を払拭することを最優先にして取り組んでいる。村田社長は「働く人材を最も大切にしている。待遇改善などできることから取り組んでおり、これまで買収後に待遇を理由に辞めた人はいない」と話す。

同社のM&A戦略のもう一つの要は、グループ企業の「早期の収支改善」である。まずは、同社からグループ企業への役員の派遣、間接部門(総務・経理等)の統合などにより、経営の効率化・合理化を図る。また、設備・拠点の共有や燃料・車両の共同購入によるコスト低減、磐栄ホールディングスグループとしての信用力を背景とした資金調達時の金利引下げなどにより、早期の収支改善に取り組む。特に、物流業界内の他社の買収では、これまでの豊富な買収経験もあり、「物流業界の厳しい経営環境はよく理解しているし、公認会計士としての知識や経営経験から、一目で手を打つべきところや経営改善の道筋が見えてくる」と村田社長は語る。

▶グループ化により多様な人材を確保、「2024年問題」にも対応

物流業界は「2024年問題」への対応に追われているが、同社は全国に広がるグループ企業のネットワークを活用し、各社を中継拠点とした中継輸送(トラックの長距離運行を複数のトラックドライバーで分担する輸送形態)の取組を進めることなどで対応していく方針だ。また、グループの規模が拡大することで、グループ内から多様な人材を発掘でき、各人の経験や得意分野をいかしたグループ内横断的な人材配置や新規部署の立ち上げも可能となる。「東日本大震災が発生した頃から、物流業界はいずれ人手不足の壁にぶつかると考えていた。グループの規模が拡大したことで、ドライバー不足には全国の中継輸送網の活用により対応できる。また、多様な経験を持つ人材が集まることで、ノウハウの横展開が行われ、新規事業のアイデアも生まれる」と村田社長は語る。

3.成長に向けたイノベーション活動

イノベーション活動は、先行研究50でもその効果を示したように、競合との差別化や販路拡大等につながることから、成長に向けた重要な取組である。本項では、中小企業が成長に向けて行うイノベーション活動について分析する。

50 2023年版中小企業白書 第1部第4章を参照。

〔1〕イノベーション活動の動向

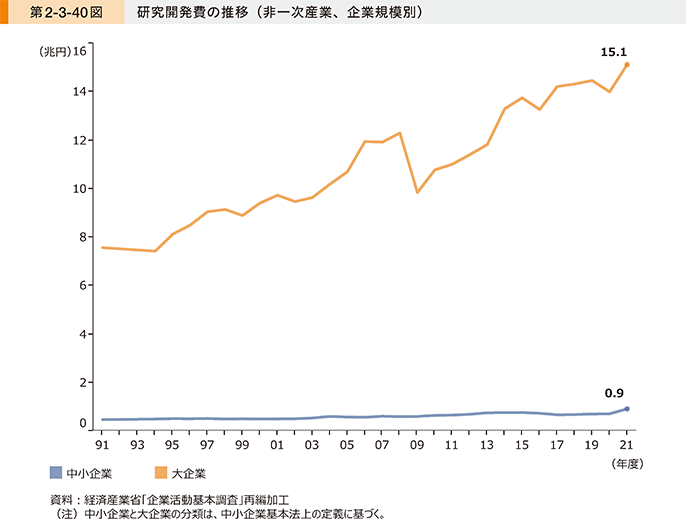

まず、我が国におけるイノベーション活動の動向を概観するために、経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、研究開発費の推移について確認する。これを見ると、2021年度は中小企業、大企業共に前年度に比べて研究開発費が増加していることが分かる(第2-3-40図)。

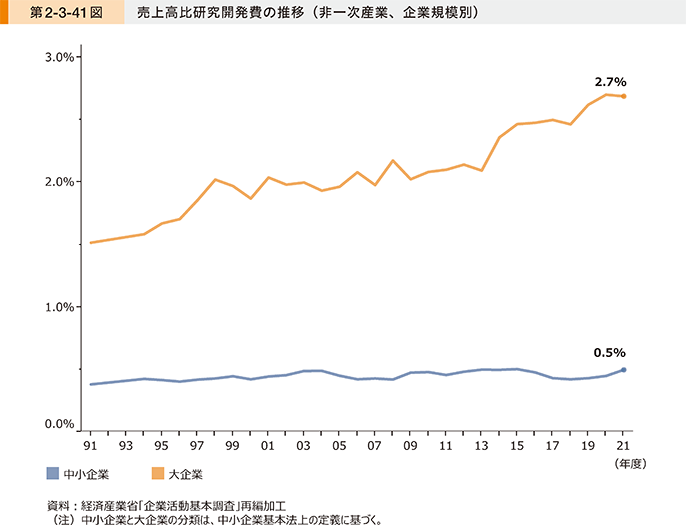

第2-3-41図は、企業規模別に見た売上高比研究開発費の推移である。第2-3-40図では研究開発費の実額が増加している傾向を確認したが、売上高に対する比率を見ると、中小企業はほぼ横ばい、大企業は増加基調で推移していることが分かる。

〔2〕イノベーション活動への取組状況

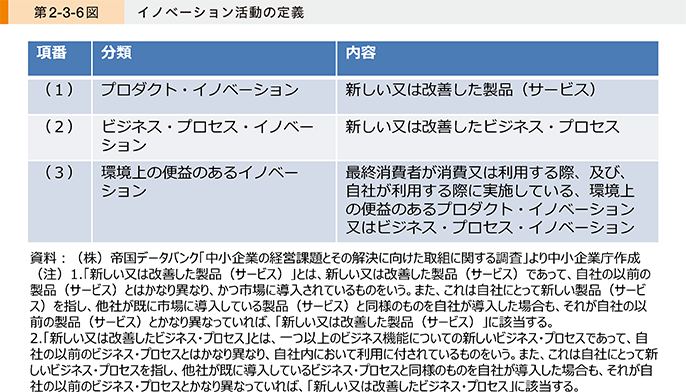

ここからは、「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」を用いて、中小企業におけるイノベーション活動の取組状況等について確認していく。なお、ここでの「イノベーション活動」は、第2-3-6図(再掲)の定義に基づく。

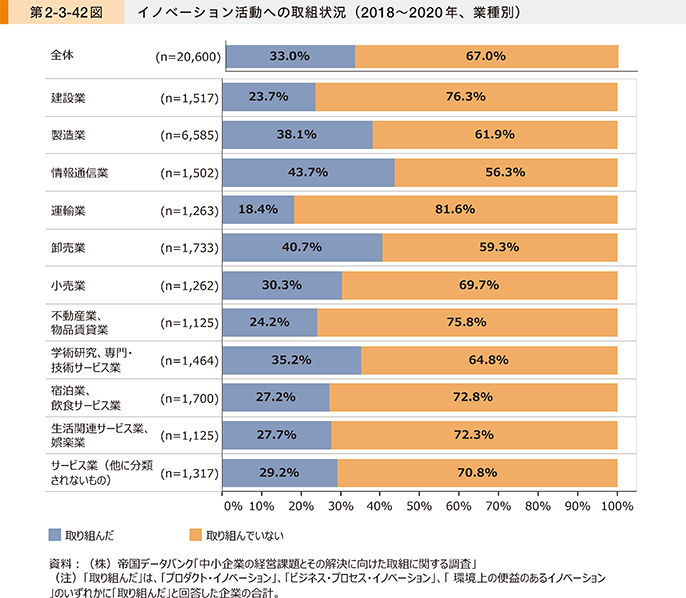

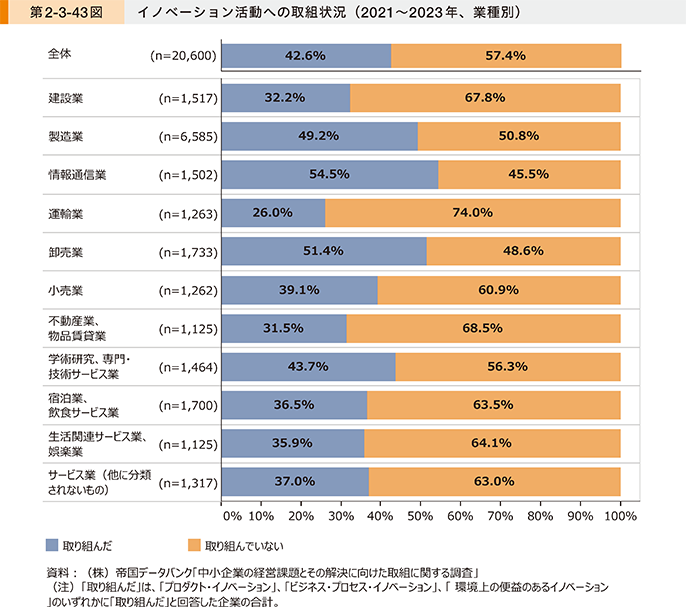

第2-3-42図、第2-3-43図は、業種別にイノベーション活動への取組状況(2018~2020年、2021~2023年)を見たものである。これを見ると、2018~2020年、2021~2023年いずれの期間においても、「情報通信業」、「卸売業」、「製造業」の順に、「取り組んだ」と回答した企業の割合が高い。また、2018~2020年と比べて、2021~2023年はいずれの業種においても「取り組んだ」と回答した企業の割合が高まっている。このことから、足下ではイノベーション活動への取組が進展していることがうかがえる。

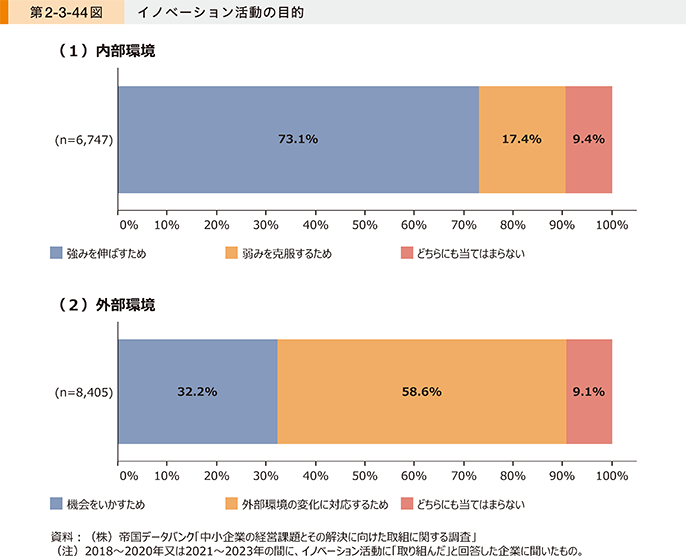

第2-3-44図は、イノベーション活動の目的について確認したものである。これを見ると、「強みを伸ばすため」と回答する企業の割合が「弱みを克服するため」と回答する割合より高いこと、「外部環境の変化に対応するため」と回答する企業の割合が「機会をいかすため」と回答する割合より高いことが分かる。

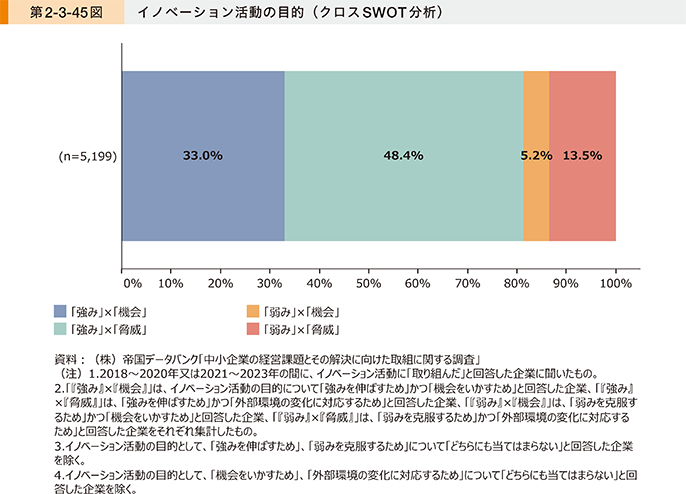

第2-3-45図は、イノベーション活動の目的についてクロスSWOT51分析の観点から見たものである。これを見ると、「強みを伸ばすため」かつ「外部環境の変化に対応するため」と回答する企業の割合が最も高いことが分かる。この結果から一概にはいえないものの、中小企業のイノベーション活動は、主に自社の強みをいかすために取り組まれることが多く、中でも外部環境の変化を乗り越えるために行われている場合が多いといえる。

51 クロスSWOT分析とは、自社の事業の状況等を内部環境(強み、弱み)、外部環境(機会、脅威)の四つの項目で整理するSWOT分析を活用し、内部環境と外部環境を組み合わせて、戦略の方向性を考えるために用いる分析。

〔3〕イノベーション活動に期待される効果

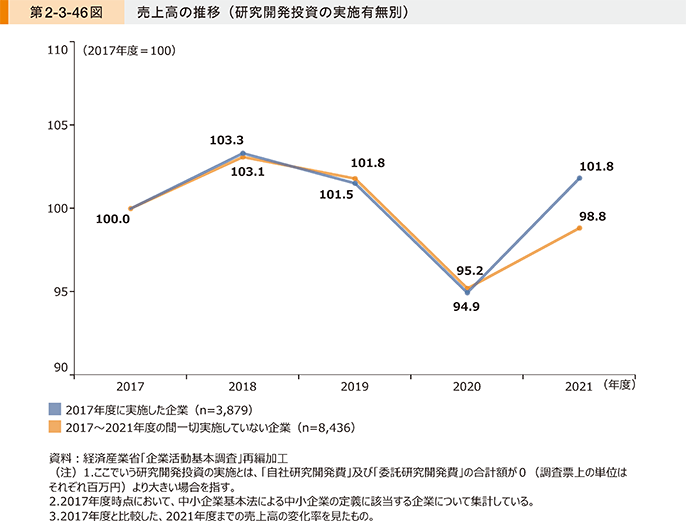

ここでは、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、イノベーションの効果を分析する。第2-3-46図は、研究開発投資の実施有無別に、売上高の推移を見たものである。研究開発投資について、「2017年度に実施した企業」は「2017~2021年度の間一切実施していない企業」に比べて、2021年度における売上高の成長度合いが高いことが分かる。

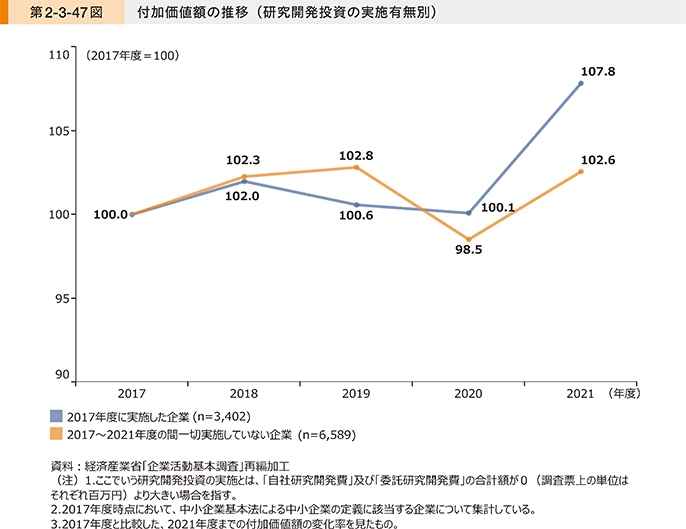

第2-3-47図は、研究開発投資の実施有無別に、付加価値額の推移について見たものである。付加価値額について、「2017年度に実施した企業」の2021年度における成長度合いは「2017~2021年度の間一切実施していない企業」に比べて高くなっている。第2-3-46図及び第2-3-47図の結果からは、因果関係の特定には至らないものの、研究開発投資の実施は、売上高や付加価値といった企業業績にも影響を与えている可能性がうかがえる。

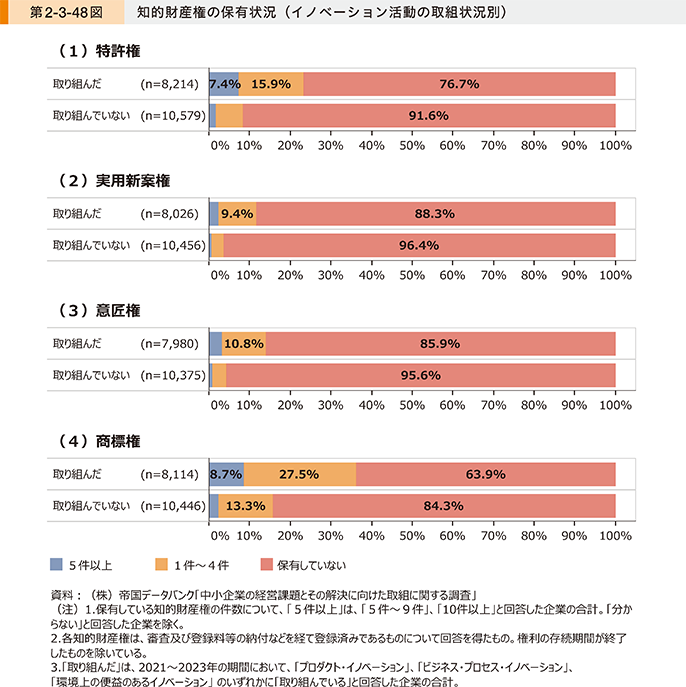

第2-3-48図は、イノベーション活動の取組状況別に、知的財産権の保有状況を見たものである。これを見ると、イノベーション活動に「取り組んだ」と回答した企業の方が、「取り組んでいない」と回答した企業に比べて、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれにおいても保有件数が多い傾向にあることが見て取れる。このように、イノベーション活動は、知的財産権の取得にもつながっている可能性が示唆される。

〔4〕イノベーション活動と外部連携

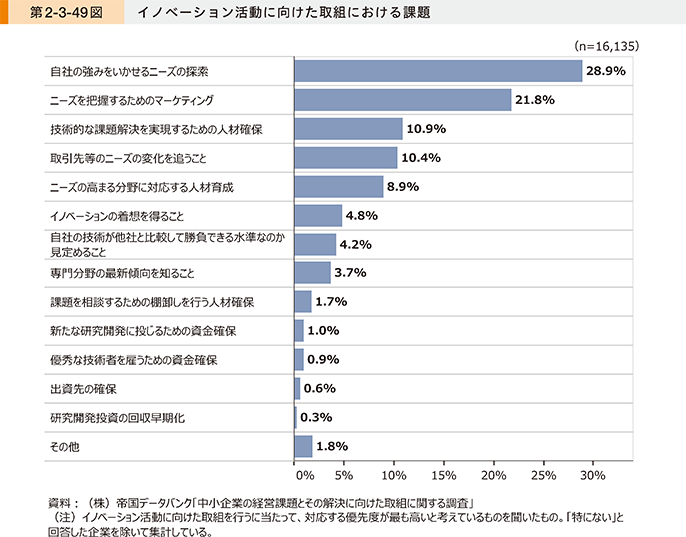

第2-3-49図は、イノベーション活動に向けた取組における課題を確認したものである。対応する優先度が最も高いものとして、「自社の強みをいかせるニーズの探索」、「ニーズを把握するためのマーケティング」といった課題が挙げられている。

先行研究52では、自社の強みを客観的に把握し、言語化できている中小企業が少ないこと、イノベーションのためのニーズ探索において、既存事業の関係先からだけでは新分野の情報が限定的であることなどが指摘されている。このような課題への対応として、外部の機関や人材を活用することの有効性について分析していく。

52 中小企業のイノベーションの在り方に関する有識者検討会(2023年6月)は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「中小企業のイノベーションの現状に関する調査」を用いて、中小企業におけるイノベーションの課題や支援策について検討している。

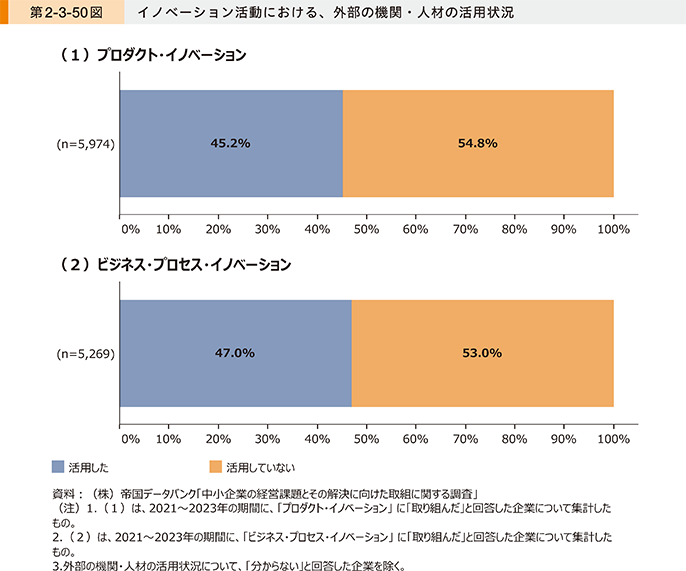

第2-3-50図は、イノベーション活動における、外部の機関・人材の活用状況について見たものである。これを見ると、「プロダクト・イノベーション」、「ビジネス・プロセス・イノベーション」のいずれにおいても半数程度の企業が外部の機関・人材を「活用した」と回答していることが分かる。

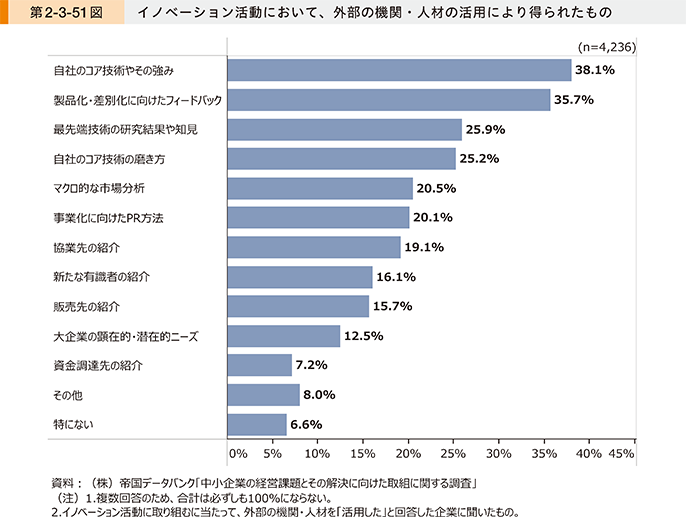

第2-3-51図は、イノベーション活動において、外部の機関・人材の活用により得られたものについて確認したものである。これを見ると、イノベーション活動に外部の機関・人材を活用したことで、「自社のコア技術やその強み」、「製品化・差別化に向けたフィードバック」を得られたと回答する企業の割合が高いことが分かる。このことから、外部の機関・人材を活用した企業においては、競合他社との比較などによって自社の強みを認識したり、社外から専門的な知見を得たりすることが、イノベーション活動において効果的であったと考えている可能性が示唆される。

〔5〕まとめ

本項では、中小企業におけるイノベーション活動への取組状況と期待される効果、そして、外部の機関・人材の活用により期待される効果について確認した。まず、中小企業におけるイノベーション活動の取組状況について、業種にかかわらずイノベーションの取組が広がっていることや、イノベーション活動に取り組む目的について確認した。イノベーション活動に期待される効果としては、売上高・付加価値額の向上や、知的財産権の獲得といった、企業の中長期的な強みにつながり得ることを確認した。他方で、イノベーション活動に取り組むに当たって、「自社の強みをいかせるニーズの探索」、「ニーズを把握するためのマーケティング」等の課題が挙げられており、これに対して外部の機関・人材の活用は、自社の強みの認識や、専門的な知見を得るなど一定の有効性はあるものの、既存の外部の機関・人材では、ニーズの探索やマーケティングについて支援が十分ではない可能性もある。

先行研究53で指摘されているとおり、ニーズの細分化・複雑化及び予測困難性の高まりにより、技術シーズを機動的に新規事業につなげる中小企業によるイノベーション活動の重要性が高まっていること、また、国として、リスク分散の観点からも、主として中小企業による多数のイノベーション活動が行われる必要があることなどから、その重要性は高い。現在、中小企業庁では、中小企業に不足しがちなマーケティング視点や産学官金とのネットワークを提供し、イノベーションの実現を支援する「イノベーション・プロデューサー」54の実証事業を実施している。こうした施策などを通じて、中小企業における更なるイノベーション活動の拡大に期待したい。

53 中小企業のイノベーションの在り方に関する有識者検討会(2023年6月)

54 「中小企業のイノベーションの在り方に関する有識者検討会」では、中小企業が大きく成長を遂げるイノベーションを推進するために求められる機能を担う人材を「イノベーション・プロデューサー」と呼称し、その重要性について検討した。中小企業庁では現在、このようなイノベーション・プロデューサーの活動拡大に向けて取り組んでいる。

事例2-3-4では、外部の企業・人材等と連携しながら、自社の積み上げてきた技術だけでなく、外部の専門知識やノウハウ等を積極的に活用することで、自社の強みの強化や他社との差別化を図り、イノベーションに取り組んでいる企業の事例を紹介する。

また、こうしたイノベーション活動などの結果得られた重要なノウハウ等を守るために、中小企業においても情報管理体制を強化することが求められる。コラム2-3-3では、経済産業省における技術情報管理認証制度(TICS)について、要点とその活用事例について紹介している。

事例2-3-4:栃木精工株式会社

企業間交流の場に積極的に参画して『人との縁』を作り、イノベーションを実現した企業

所在地 栃木県栃木市

従業員数 256名

資本金 1億円

事業内容 金属製品製造業

▶受託生産から自社製品の開発・製造へ

栃木県栃木市の栃木精工株式会社は、医療用注射針や内視鏡用構成部品、鋼管などを製造する企業である。1948年の創業以来、医療用注射針の製造を手掛けており、ステンレス細管の内製化を実現するなど、高度な技術を蓄積。また、高度管理医療機器(クラスⅢ)の製造に対応できる生産体制を整備した。2010年に川嶋大樹社長が就任して以降、従来の他社が開発した製品の製造請負に加えて、自社製品開発・製造の取組を開始した。技術力を磨くため、「できるだけ製造部門の人材を設計・開発部門に引き上げるようにしている。特に医療関連機器の場合、現場のドクターと直接やり取りをして製品開発ができるゼネラリストを育てたい」と川嶋社長は話す。

▶「多様性」と「組合せ」を重視、「何でもできる管屋」を目指す

同社は注射針事業で培った精密パイプ加工に係る高度な技術をいかした「多様性」と技術や素材の「組合せ」によって、「何でもできる管屋」を目指しており、様々な「組合せ」を実現するため、川嶋社長は何よりも「人の縁」を大切にしている。

神戸大学大学院医学研究科・医学部の石北直之医師との出会いは、同社が企画した地域イベントで知り合った人物からの紹介だった。石北医師が開発した「嗅ぎ注射器」は簡易なメカニズムで呼吸器から空気や薬剤を体内に送り込むことができ、小型軽量かつ手動で機能するため、災害で電源を失った場所でも多くの命を救うことにつながる。偶然の産物かもしれないが、常に「人の縁」を意識していたからこその出会いといえよう。同社と石北医師は医療に画期的なイノベーションをもたらすべく、この「嗅ぎ注射器」の製品化・量産化に向けて研究開発を続けている。

▶企業間交流を通じて得た「人との縁」が新たなイノベーションを生む

同社はスタートアップとの共創にも取り組んでいる。関東経済産業局の「中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業」に参画し、MPCポリマーの実用化を目指すインテリジェント・サーフェス株式会社との共同プロジェクトを開始した。MPCポリマーは生物の細胞膜の表面とほぼ同じ成分のため、注射針に塗布すると、血管に挿入しても異物と認識されず、血栓ができないといった特徴がある。同社は、この技術を人工血管や内視鏡など広い分野に応用することで、新たな付加価値の創出を目指している。このインテリジェント・サーフェス株式会社との出会いも、川嶋社長が企業間交流の場であるビジネスコンテストで審査員を務めたことによるものだ。「新しいビジネスは、企業と社会とのつながりから生まれる。人との縁を大事にすることで、その線が少し後になってから星座のようにつながっていき、イノベーションに発展すると信じている」と川嶋社長は語る。

コラム2-3-3:技術情報管理認証制度(TICS)

1.技術情報流出リスクの高まり

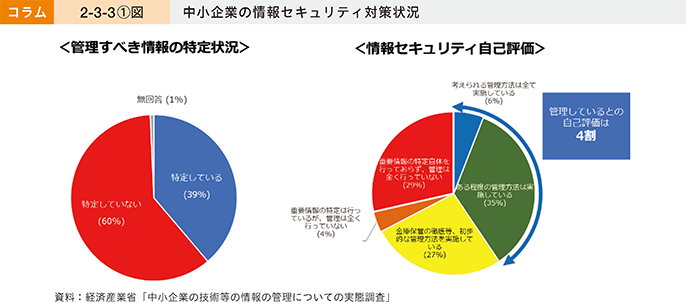

昨今、事業者にとっての競争力の源泉となる技術情報(技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報)がサイバー攻撃などの外部攻撃や情報端末の置き忘れ、メール誤送信などの人為的なミスなどによって外部に流出する事案が度々発生している。さらには、技術に精通している従業員の引き抜き、経歴偽装による留学生・研究者等の送り込み、投資・買収・合併による影響力の行使など、技術情報を狙う手法も高度化している。一方、経済産業省の調査によると、中小企業の約6割が管理すべき情報を特定しておらず、一定程度以上情報の管理ができていると自己評価した企業も4割程度にとどまっているなど、各事業者の状況に応じて、技術情報流出防止策を適切に講ずることが重要な課題となっている。また、取引先との関係で求められる情報管理の水準も年々高くなっており、情報管理の取組が第三者によってしっかり確認されることが求められるようになっている。技術情報の流出は一旦起こってしまうと情報そのものの回収が難しく、将来の営業機会の損失につながる可能性があるだけでなく、取引先の信用を失い取引停止に至るリスクもある。

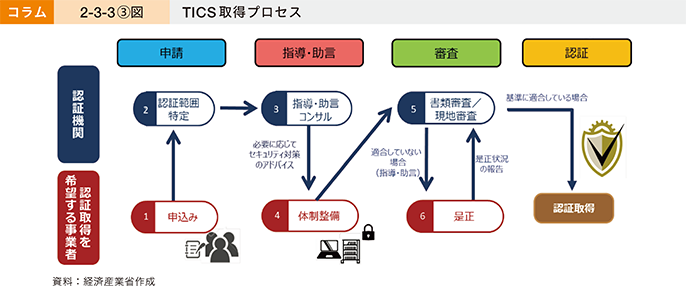

そこで、事業者の情報管理体制や状況について、第三者が客観的に審査し、適切な管理体制が取られていることを認証する「技術情報管理認証制度(TICS)」が平成30年に設立された。本コラムでは、このTICSについて紹介する。

2.技術情報管理認証制度(TICS)の概要

TICSは、産業競争力強化法に基づく制度である。国が認定した「認証機関」が、事業者の情報管理体制が国の定める基準を満たしているかを審査し、基準を満たす事業者に対し「認証」を与える。事業者は、認証を取得することにより取引先に適切な情報管理体制が整備されていることを示すことができ、取引先からの信頼獲得につなげることができる。認証マークを名刺やパンフレットなどに使用することで、適切な情報管理体制が整っていることを対外的にアピールすることも可能である。認証の取得を目指すことで、従業員が一体感をもって情報管理に取り組むことが期待できる。

TICSでは、審査以外に認証機関から情報管理の指導・助言を受けることができ、これから情報管理を始める事業者にとって取り組みやすい制度設計をしている。また、他の類似制度と比べて取得に必要な時間が短く、コストも小さい傾向にあることも特長である。

3.認証を取得するには

認証は、国が認定する認証機関に申請を行い、審査の結果により国の基準を満たしていると認められると取得することができる。審査基準項目には、(1)守る情報の決定、(2)守る情報の識別・対策の整理、(3)管理責任者の選任、(4)情報管理ルールの設定、(5)従業員への対策の周知や教育、(6)情報漏洩などの事故発生時の報告ルールの設定、(7)管理対象情報へのアクセス権の設定、(8)金庫や入退室管理による物理的情報の管理、(9)ID設定による電子情報の管理などがあり、様々な対策を実施することが必要である。審査期間は、早い場合で1~2か月程度である。

認証の取得を希望するときは、経済産業省のホームページに八つの認証機関とその連絡先が掲載されているため、認証機関に直接連絡して相談することができる。

4.技術情報管理のこれから

企業間の競争が激しくなり、業務の電子化が進む中で、技術流出により企業の技術優位や取引先の信頼を失い、経営状況が悪化するリスクが高まっている。そのため、TICSのような制度を活用し、経営の安定化を図ることが重要となっている。

事例:サイチ工業株式会社

認証取得のきっかけ

滋賀県大津市のサイチ工業株式会社は、アルミフィルム蒸着の製品販売を行う企業である。同社は、取引先から国際標準に基づくISMS適合性評価(以下、「ISMS認証」という。)を取得するとアナウンスがあり、サプライヤーもそれに準じた活動の準備を勧められたことを契機に、情報管理体制を整備する必要性を認識。また、中小企業庁の支援策を活用する際、情報管理の状況に関するチェックシートの項目をほとんど埋めることができずに危機感を抱いたという経験も、認証取得に取り組む原動力となった。しかし、ISMS認証は求められる取組水準が高く、取得に必要なリソースの確保も難しかったという課題があった。そのような中で、認証機関(一般社団法人情報セキュリティ関西研究所)を紹介するパンフレットにて、これから情報管理を始める事業者にとって取り組みやすい制度設計となっているTICSに関する情報を入手。その後、同社は認証機関と連携しながら、2022年2月にTICSを取得した。

技術情報管理の取組

TICSの取得に際し、同社が最も苦労したのは情報の棚卸しだった。どの情報が重要な情報で、守るべき情報なのかを設定する取組を認証機関の支援を受けながら進めた。

また、紙での情報管理が中心であり、持ち出しや利用状況の把握が困難であるという課題もあった。そこで同社は、重要な情報を徐々にクラウドに移行し、最終的にキャビネット1台分の紙文書を廃棄。クラウド化する情報は一部の情報に限った上で、管理職のみにアクセス権を持たせることとし、管理職に対して情報管理の理解を図るようにした。現在は、この取組を管理職以外にも広げようと社内教育を進めている。

認証取得による効果

同社は、TICSの取得により取引先からの情報管理の要望に対して対応できるようになり、自信を持って自社の対策を説明できるようになったとの効果を実感している。

足下では、「情報管理に終わりはなく、継続して取り組むことが重要である」という考えの下、同社は事業継続計画(BCP)策定の取組を開始している。災害対応だけではなく、情報漏えいの観点も取り込むことで、非常時に備える考えだ。

4.成長に向けた海外展開

ここからは、中小企業の海外展開について分析していく。第1-3-40図で示したように、海外展開を中長期的に進めてきた企業では業績にプラスの影響が表れている傾向にある。また、輸出財については高付加価値化などを通じてマークアップ率の確保がしやすかった可能性が考えられるという分析55もあり、日本経済の成長に向けても中小企業の積極的な海外展開が期待される。

55 内閣府(2023)では、「マークアップ率とは、企業の限界費用(生産量を追加的に一単位増加させるときに必要な費用)に対する販売価格(製品一単位当たりの売上高)の比率を指す」と定義し、「マークアップ率には企業の生産性や製品市場における価格支配力が反映されている」と説明している。

〔1〕中小企業の海外展開

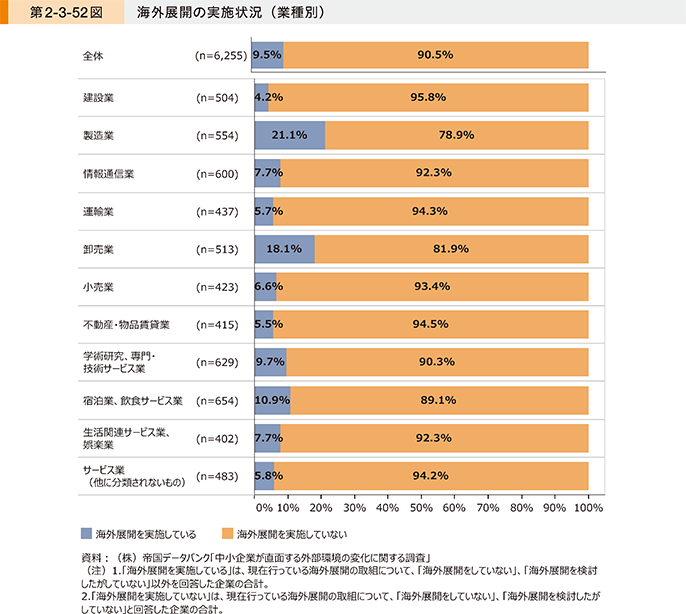

まず、中小企業における海外展開の現状について確認する。第2-3-52図は、「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」56を用いて、業種別に海外展開の実施状況を見たものである。これを見ると、全体では、約1割の企業が「海外展開を実施している」と回答しており、業種別では、「製造業」が2割超と最も高く、次いで「卸売業」、「宿泊業、飲食サービス業」であることが分かる。本項では、特に海外展開の取組が進んでいる「製造業」、「卸売業」、また、インバウンド対応が期待される「宿泊業」、「飲食サービス業」に焦点を当てた分析を行っていく。

56 アンケートの詳細は第1部第2章第3節を参照。

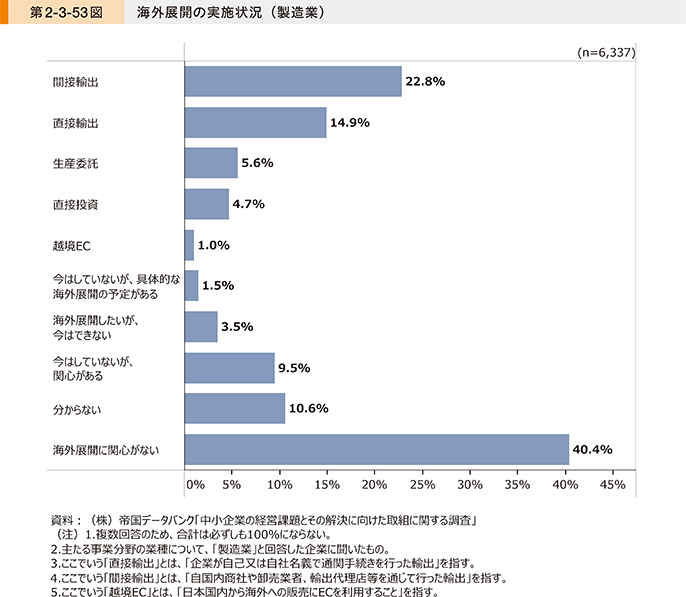

まず、海外展開を実施している割合が最も高い、製造業の海外展開の取組について分析を行っていく。第2-3-53図は、製造業における海外展開の実施状況を確認したものである。これを見ると、海外展開を実施している企業の中では、「間接輸出」、「直接輸出」といった輸出を実施している企業が比較的多いことが分かる。

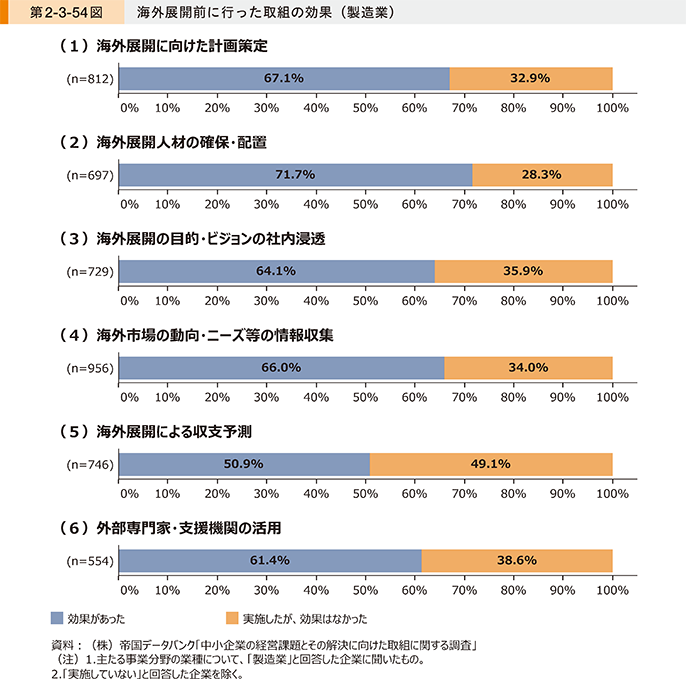

第2-3-54図は、海外展開前に行った取組の効果を見たものである。これを見ると、取組ごとに若干の差があるものの、いずれの取組においても過半数の企業が「効果があった」と回答している。特に、「海外展開人材の確保・配置」は7割超の企業が「効果があった」と回答しており、プラスに結び付きやすい重要な取組といえる。一方で、「海外展開による収支予測」は半数程度の企業が、「実施したが、効果はなかった」と回答していることが分かり、様々な外部要因も影響する中で収支計画の作成に苦労している企業が一定数存在することがうかがえる。

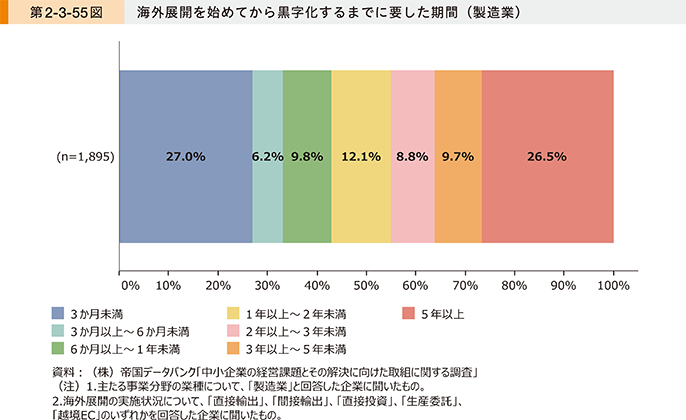

第2-3-55図は、製造業について、海外展開を始めてから黒字化するまでに要した期間を見たものである。これを見ると、「3か月未満」と早期に黒字化を達成している企業が3割程度存在する一方で、同程度、「5年以上」と回答している企業も存在することが分かる。

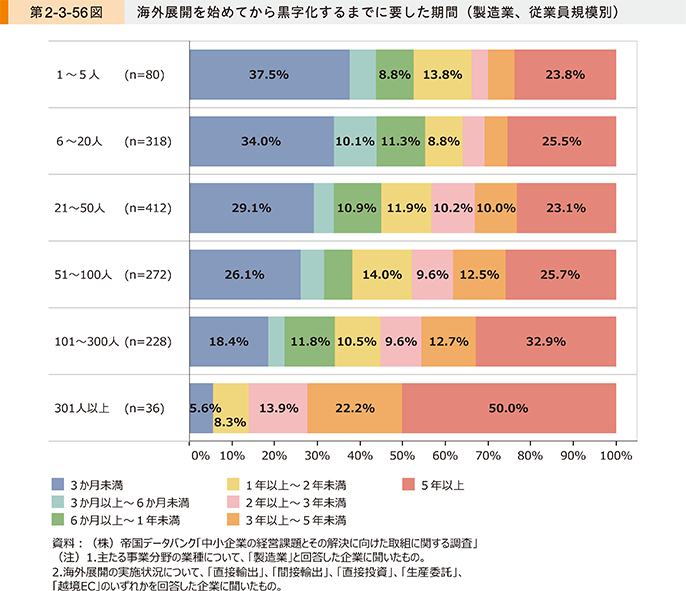

第2-3-56図は、第2-3-55図を従業員規模別に見たものである。これを見ると、海外展開を始めてから黒字化するまでに要した期間は、従業員規模が小さい企業ほど早期に、逆に従業員規模が大きい企業ほど長期となっている傾向が見て取れる。このことから、この結果だけで一概にはいえないものの、従業員規模が大きい企業で行われる海外展開は大規模な投資を行うものも含んでいると推察され、黒字化までに長期を要している可能性が考えられる。

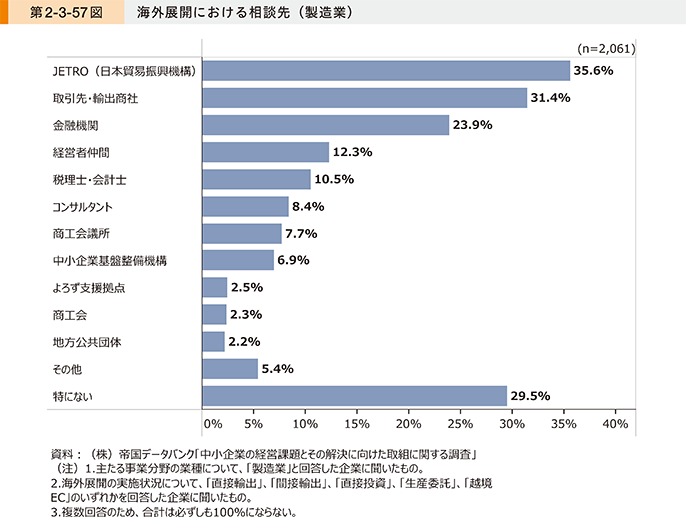

第2-3-57図は、海外展開を進めるに当たって相談した、又は相談したい先について確認したものである。これを見ると、「JETRO(日本貿易振興機構)」と回答する企業の割合が最も高く、次いで「取引先・輸出商社」であった。第2-3-54図では海外展開前の取組として約6割の企業が「外部専門家・支援機関の活用」に「効果があった」と回答していることも確認したが、海外展開先や、海外展開事業の規模・商品、経営者の能力など、様々な要因が考えられるためこの結果から一概にはいえないものの、このような支援機関の活用は、海外展開に取り組むに当たって有効であると考えられる。

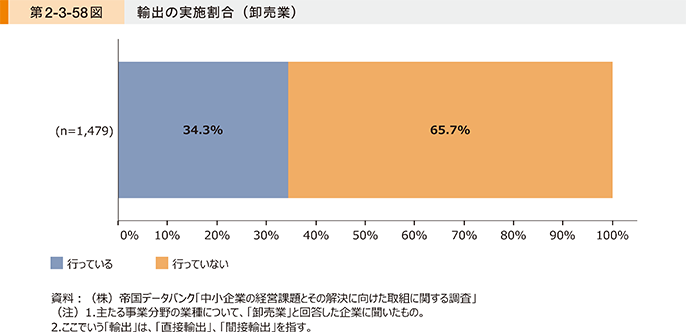

次に、卸売業の海外展開の取組について確認していく。第2-3-58図は、卸売業における、輸出を実施している企業の割合を確認したものである。これを見ると、3割程度の企業が輸出を「行っている」と回答していることが分かる。

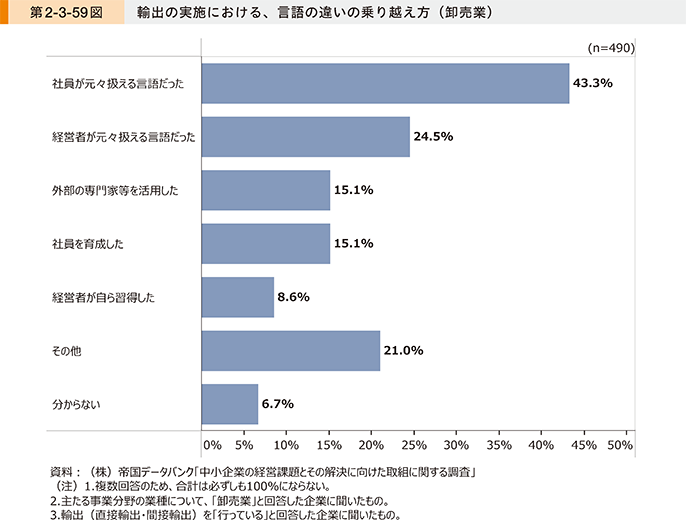

第2-3-59図は、輸出を「行っている」と回答した企業に対し、輸出の実施においてどのように言語の違いという障壁を乗り越えたかを確認したものである。これを見ると「社員が元々扱える言語だった」や「経営者が元々扱える言語だった」など、元々言語の違いがあまり障壁でなかったケースが見られる一方、「社員を育成した」や「経営者が自ら習得した」など、海外展開のために新たに経営者や従業員が言語を習得したとする企業も存在する。また、この障壁を乗り越えるために「外部の専門家等を活用した」企業も約15%存在していることが分かる。

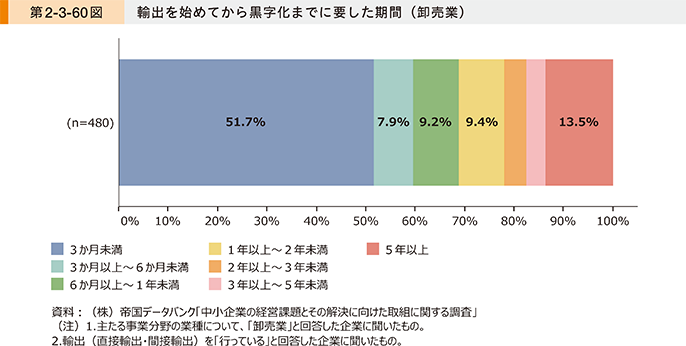

第2-3-60図は、卸売業における、輸出を始めてから黒字化までに要した期間を見たものである。これを見ると、半数以上の企業が「3か月未満」と回答しており、製造業に比べて比較的早期に黒字化したとする企業の割合が高いことが見て取れる。

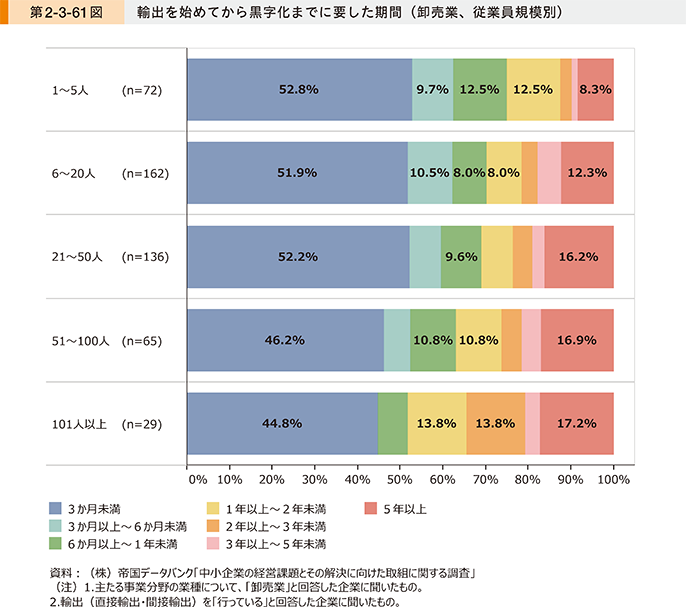

第2-3-61図は、第2-3-60図について従業員規模別に見たものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど、黒字化までに長期を要する傾向にあることが分かる。他方、いずれの従業員規模においても製造業に比べて比較的早期に黒字化している傾向が見て取れ、この結果から一概にはいえないものの、輸出という形態は海外展開の中でも早期の黒字化が期待される可能性が示唆される。

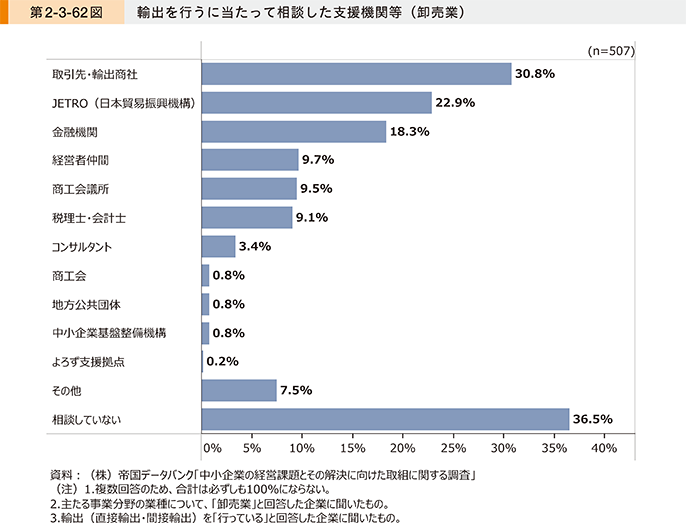

第2-3-62図は、卸売業の中小企業が輸出を行うに当たって相談した支援機関等について確認したものである。これを見ると、「取引先・輸出商社」や「JETRO(日本貿易振興機構)」など、海外展開を専門とする先が多く挙げられている一方、「相談していない」と回答している企業も一定数存在することが分かる。

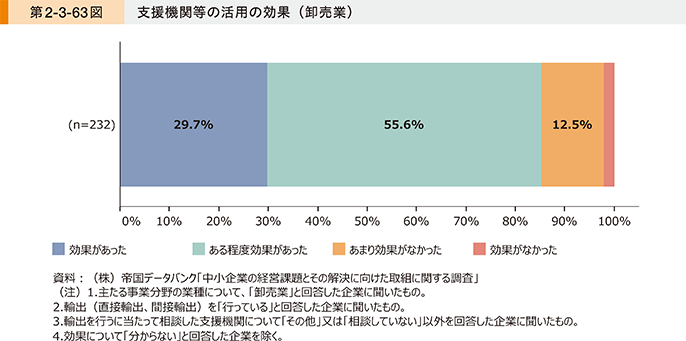

第2-3-63図は、卸売業における、輸出を行うに当たって相談した支援機関等の活用の効果について確認したものである。これを見ると、約9割の企業が「効果があった」、「ある程度効果があった」と回答している。輸出先や、輸出事業の規模・取扱商品、経営者の能力など、様々な要因が考えられるためこの結果からは一概にはいえないものの、第2-3-62図で確認した支援機関等の活用が、卸売業における輸出の実施には有効である可能性がある。

〔2〕中小企業のインバウンド対応

外需獲得においては、インバウンド対応も重要である。第1-2-13図でも確認したように、近時は感染症の感染拡大の収束に伴いインバウンド需要が回復している。特に、宿泊業、飲食サービス業においては、地域によってはこうしたインバウンド需要をうまく捉えていくことも、成長につながり得る57取組である。本目では、宿泊業及び飲食サービス業の中小企業における、足下のインバウンド需要への対応状況について確認する。

57 竹内(2018)は、日本政策金融公庫総合研究所が2017年8月に実施した「インバウンドの受け入れに関するアンケート」を用いて、顧客の中に「インバウンドがいる」企業の方が「インバウンドがいない」企業より業績が良いと指摘している。

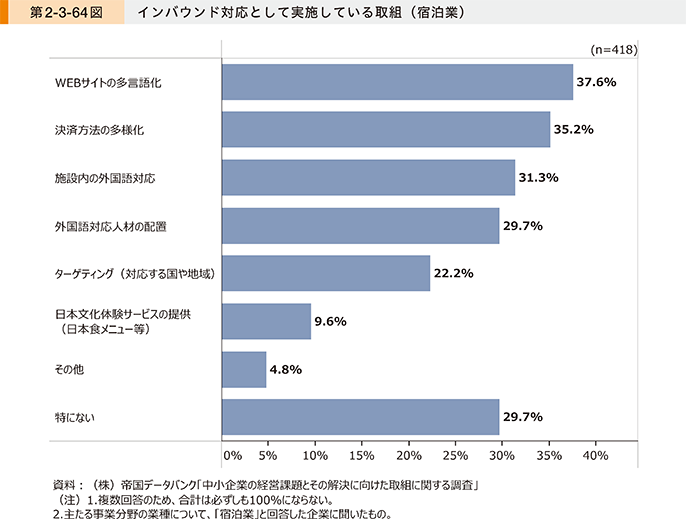

第2-3-64図は、宿泊業における、インバウンド対応として実施している取組を確認したものである。これを見ると、「WEBサイトの多言語化」、「決済方法の多様化」などが多く取り組まれていることが分かる。「特にない」という回答は約3割であり、約7割の企業は、何らかのインバウンド対応に取り組んでいることが分かる。

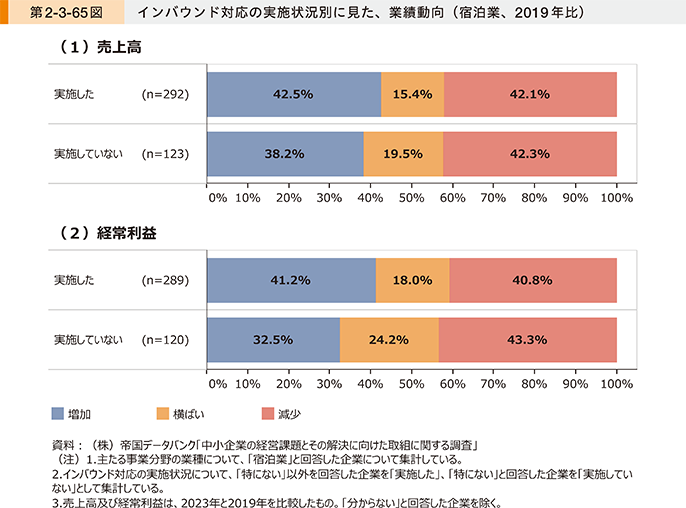

第2-3-65図は、宿泊業について、インバウンド対応の実施状況別に、業績動向を見たものである。これを見ると、インバウンド対応を「実施した」企業では、「実施していない」企業に比べて、2019年比で売上高、経常利益共に増加している傾向にある。

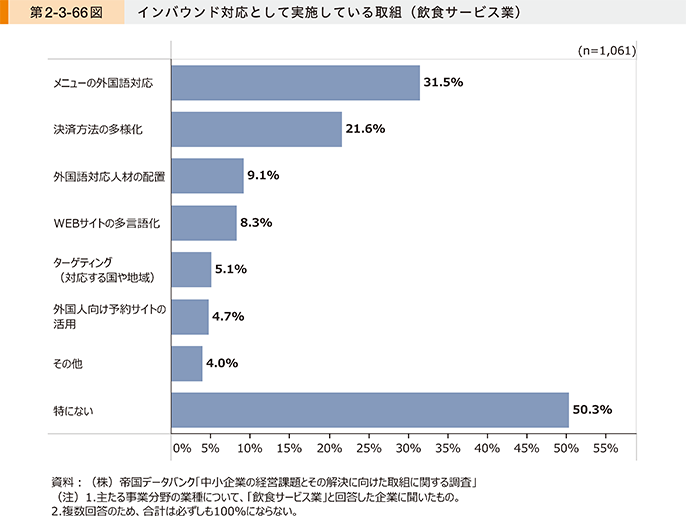

第2-3-66図は、飲食サービス業における、インバウンド対応として実施している取組を確認したものである。これを見ると、「メニューの外国語対応」、「決済方法の多様化」などが多く取り組まれていることが分かる。一方で、約半数の企業が「特にない」と回答しており、インバウンド対応に取り組んでいない様子が見て取れる。

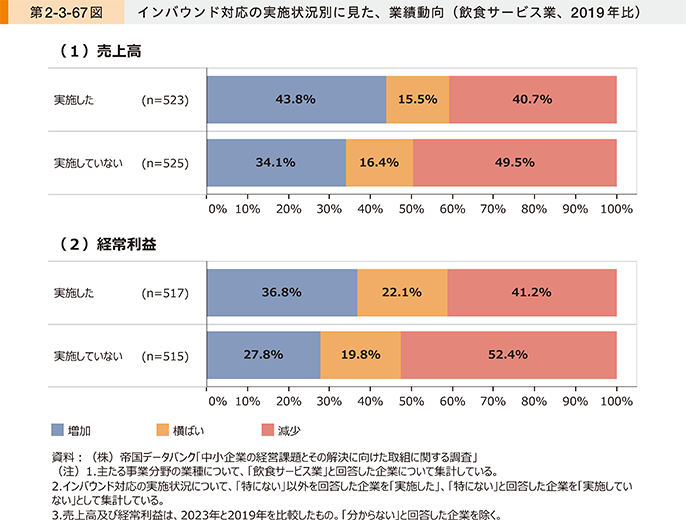

第2-3-67図は、飲食サービス業について、インバウンド対応の実施状況別に、業績動向を見たものである。これを見ると、インバウンド対応を「実施した」企業では、「実施していない」企業に比べて、2019年比の売上高、経常利益共に増加している傾向にある。

〔3〕まとめ

本項では、中小企業の海外展開について、特に製造業、卸売業、宿泊業、飲食サービス業における取組状況等について確認した。製造業や卸売業においては、主に輸出の形態で海外展開が実施されているが、従業員規模が大きいほど海外展開事業が黒字化するまでに比較的長期を要する傾向が見られた。また、支援機関の活用に一定の効果がある可能性が示唆された。宿泊業や飲食業においては、地域や業態によってはインバウンド需要の取り込みが期待され、具体的なインバウンド対応の取組内容及びインバウンド対応の取組をしている企業ほど業績が向上している傾向を確認した。

事例2-3-5では、戦略的な海外展開により成長を続け、高い内製化率や賃上げにより地域及び国内経済の発展にも貢献している企業の事例を紹介する。

事例2-3-5:株式会社山本製作所

自社の強みをいかしたビジネスモデルで海外市場に挑み成長を遂げた企業

所在地 広島県尾道市

従業員数 220名

資本金 1億円

事業内容 電気機械器具製造業

▶海外メーカーとの技術力の差を痛感、将来の成長を目指し米国市場へ挑戦

広島県尾道市の株式会社山本製作所は、1947年創業の業務用洗濯機を製造する企業である。病院やクリーニング事業者などに自社製品を販売、コインランドリーに置かれる洗濯機・乾燥機も販売している。同社の山本尚平社長は、2003年に創業者である父親から会社を引き継いだ直後、ドイツのフランクフルトで開催された国際展示会を視察し、海外メーカーとの技術力の差を痛感。国内市場の縮小懸念もあり、「欧米市場に挑戦しないと明るい将来はない」との思いから、海外で勝負することを決断。以降、欧米市場で製品を販売するために必要な規格認証の取得や、各国での販売・設置業務を委託するパートナー企業探し、展示会でのプロモーション活動などを本格化させた。

▶内製化率の高さを強みに他国の製品と比べたライフタイムコストの優位性をアピール

山本社長は、欧米市場への展開に重要な要素として、〔1〕クリエイティブな製品開発、〔2〕価格競争力、〔3〕独自性のあるビジネスモデルの3点を挙げる。特に、自社製品の強みをいかしたビジネスモデルとして、顧客にアピールしたのが「ライフタイムコスト」(機器の導入、設置、運用、保守、廃棄にかかる生涯コストの合計)の安さだ。同社は、国内のヘビーユーザーへの供給で培った製品の堅牢性、耐久性に加え、高い内製化率により30~40年という長期の純正部品の供給を可能とすることで、初期コストは中国製より高いものの、製品のライフタイムで見れば大きな優位性があることを強調。実際に海外市場でこの点が高く評価されており、米国では「フォーエバーマシン」という呼称が浸透し、着実に販売数を伸ばしてきた。一方で、生産拠点は地元尾道に集中させる方針を継続。円高時は海外生産も検討したが、山本社長は「生まれ育った尾道に貢献するため、尾道で作り、世界に売っていくことを決意した」として、地元生産にこだわった。外注に頼らない安定した生産体制を強化するため、2022年には同市内で新工場を稼働開始。今後も増強を続ける計画だ。

▶売上げ・従業員規模は3倍超に拡大、「人本主義」で社員第一の経営

海外展開の本格化に伴い、2022年の売上高は50億円を達成。山本社長の就任した2003年と比較し、現在の売上げは3倍超に伸び、従業員数も70名から220名へ3倍超に増加した。山本社長は、経営理念の基本に「人本主義」を掲げ、社員第一の企業運営を重視する。具体的な取組として、全員を正社員として雇用し、働きやすい職場環境づくりに取り組むとともに、地方のものづくり企業としてトップレベルの給与水準の実現を目指している。今後は、創業80年目に当たる2027年頃の売上高100億円到達を目標に、欧州やアジア市場への進展も加速させて一層の成長を目指す。成長のポイントとなる海外売上高比率は、2025年に4割程度へ引き上げていく計画だ。「海外市場が私たちを成長させてくれた。引き続き、世界から求められる企業になることを目指していく」と、山本社長は更なる挑戦意欲を示す。