日本の経済・社会構造の中長期的な変化や、足下の環境を踏まえると、域内経済の牽引や外需拡大に貢献し、賃上げを可能とする持続的な利益を生み出す企業の存在が重要である。特に中小企業は、所有と経営の一致等を背景に、小回りの利いた経営やイノベーションに向けた取組が可能であり、1者でも多くの中小企業がこうした特徴をいかし、価値創出に取り組み、中長期的に成長を遂げることで、日本経済の発展を促し、生産性を高めることが期待される。本章では、成長投資に意欲的な中小企業について、企業行動や業績動向などについて確認を行った上で、成長を実現させるための取組として、設備投資、M&A、研究開発投資や海外展開に焦点を当て、その取組状況や効果について分析を行っていく。

第1節 成長投資への意欲

本節では、中小企業の経営方針の変化や、経営方針別に見た、投資行動への取組状況や業績動向について確認していく。

なお、本分析における企業の経営方針は、企業家的傾向(Entrepreneurial Orientation)36の尺度として挙げられる「リスク選択性向」37に基づき分類を行った。具体的には、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」を経営方針としている企業については「投資に消極的な企業」として捉え、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」のいずれかを経営方針としている企業を「成長投資に意欲的な企業」として捉えた上で、分析を進めていく。

36 久保(2005)は、「企業家的傾向(Entrepreneurial Orientation)」を、「企業の戦略オペレーションのうちアントレプレナーシップに関連するもの」と定義した上で、アントレプレナーシップは、「企業家が不確実性の中に機会を見出し、リスクを取りながらイノベーションを達成し(機会を活用し)、そこから得られる企業家レントを追求する行動やプロセス」であり、新たな製品やサービスを生み出すことにつながることから、スタートアップ企業のみならず既存企業においても重要であると指摘している。

37 久保(2005)は、「リスク選択性向」について、「例えば海外市場に進出するといったような、結果がどうなるか分からないような不確実性の高いプロジェクトに自社の経営資源を配分する傾向を意味している」と述べている。

1.中小企業の経営方針

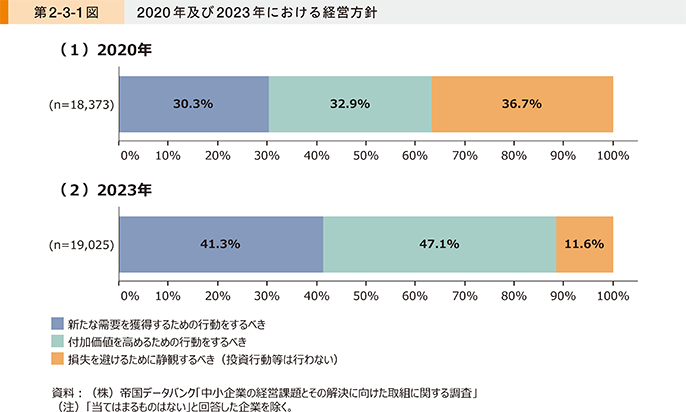

まずは、中小企業の経営方針と投資意欲の変化について確認していく。第2-3-1図は、中小企業の経営方針を2020年と2023年で比較したものである。これを見ると、2023年において「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業の割合は合計で約9割であり、2020年と比較して増加している。このことから、足下では、中小企業の投資意欲が高まっていることがうかがえる。

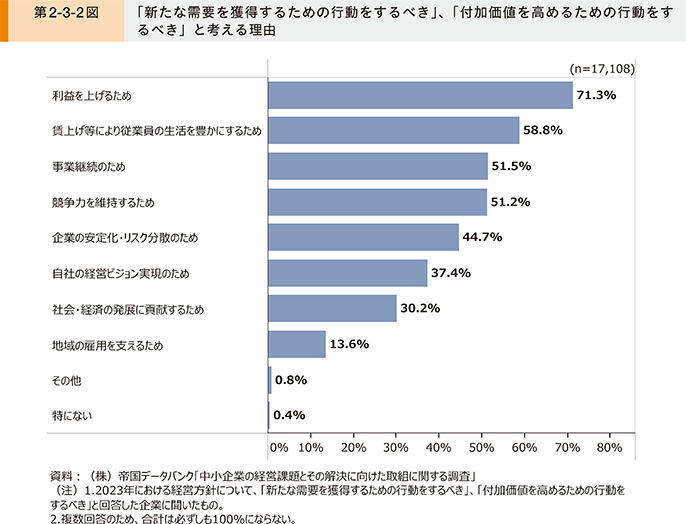

第2-3-2図は、企業が2023年における経営方針について「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と考える理由について確認したものである。これを見ると、「利益を上げるため」が最も多く、次いで「賃上げ等により従業員の生活を豊かにするため」となっていることが分かる。また、約半数の企業は、「事業継続のため」と回答していることから、刻々と変化する外部環境に対応し事業を安定継続させるためには、投資行動などの新たな取組に着手する必要があるとの考えを持っている企業が存在することがうかがえる。

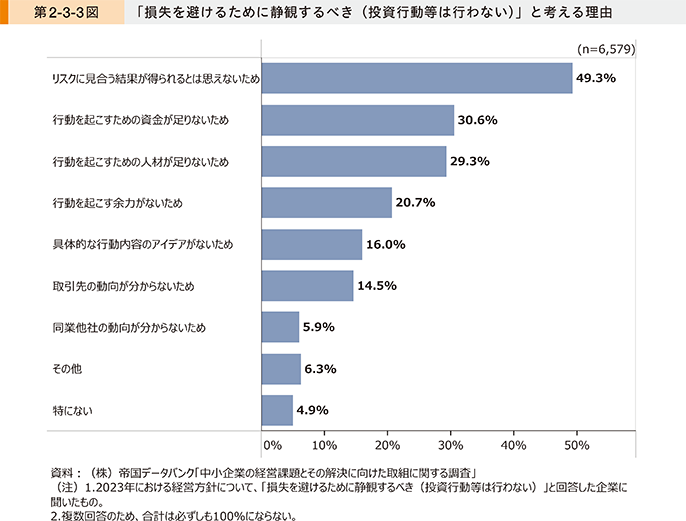

第2-3-3図は、企業が2023年における経営方針について「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と考える理由を見たものである。これを見ると、「リスクに見合う結果が得られるとは思えないため」が最も多いことが分かる。また、およそ3割の企業が「行動を起こすための資金が足りないため」、「行動を起こすための人材が足りないため」と回答しており、資金や人材といった経営資源の制約を抱えていることもうかがえる。

2.中小企業の投資意欲

次に、中小企業の経営方針と成長投資に係る企業行動の関係について分析していく。

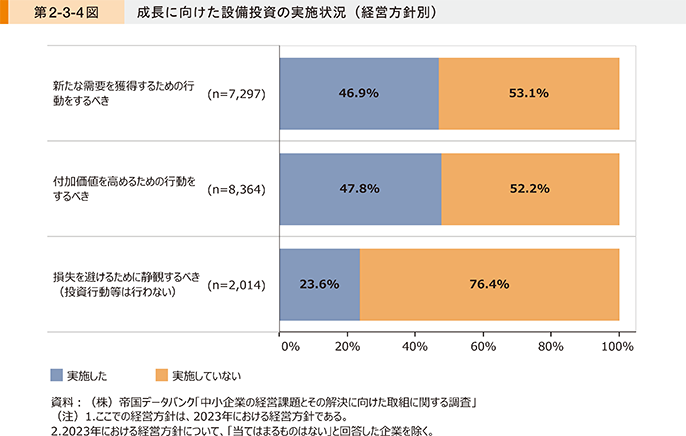

第2-3-4図は、企業の経営方針別に直近3年間程度における成長に向けた設備投資38の実施状況を確認したものである。これを見ると、成長に向けた設備投資を「実施した」と回答した割合は、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業では約半数である一方、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と回答した企業では約2割にとどまる。

38 ここでは成長に向けた設備投資を「生産能力の拡大等、売上げを増加させるために行った設備の取得・増強・更新」と定義している。また、以下、本章における成長に向けた設備投資については、直近3年間程度で実施したもののうち、最も投資額が大きい設備投資について確認している。

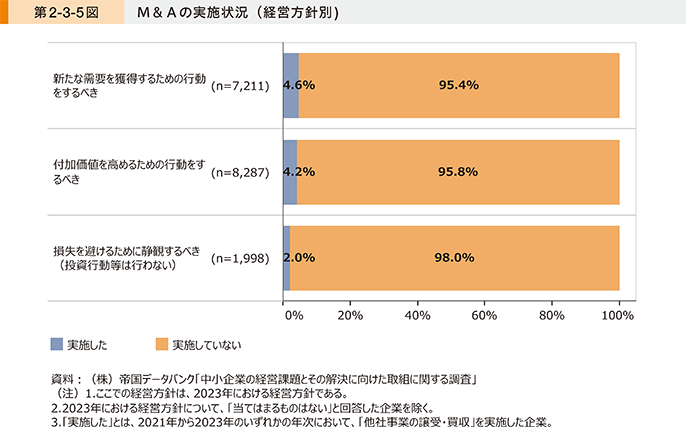

第2-3-5図は、企業の経営方針別にM&Aの実施状況を確認したものである。これを見ると、M&Aを「実施した」と回答した割合は、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業ではそれぞれ4%台である一方、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と回答した企業では2%となっている。

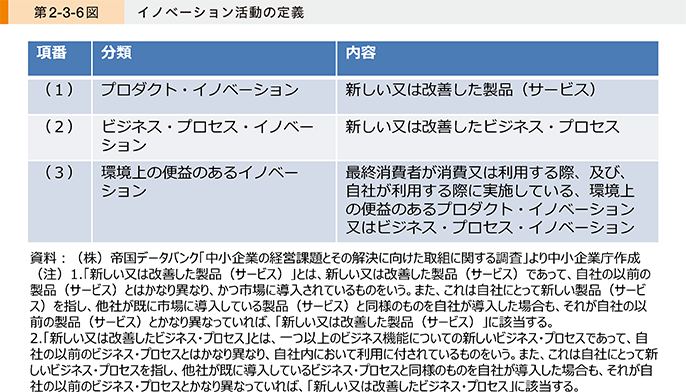

次に、研究開発投資、イノベーション活動39への取組状況について確認する。第2-3-6図は本章におけるイノベーション活動の定義についてまとめたものである。本章でいうイノベーション活動は、製造業における研究開発活動に限らず、非製造業も含め、第2-3-6図の(1)から(3)の実現に向けて実行した活動を指す。

39 (株)帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」では、「イノベーション活動」について、文部科学省科学技術・学術政策研究所「全国イノベーション調査2022年調査」(2022年10月)を参考に、第2-3-6図のように定義している。

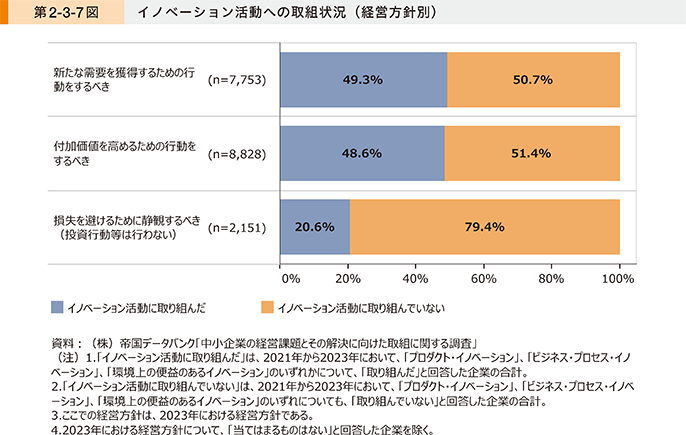

第2-3-7図は、企業の経営方針別にイノベーション活動への取組状況を確認したものである。これを見ると、「イノベーション活動に取り組んだ」と回答した割合は、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業では半数程度である一方、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と回答した企業では約2割にとどまる。

ここまで見てきたように、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」又は「付加価値を高めるための行動をするべき」という経営方針を掲げる企業は、設備投資、M&Aやイノベーション活動などの投資行動に意欲的であることがうかがえる。

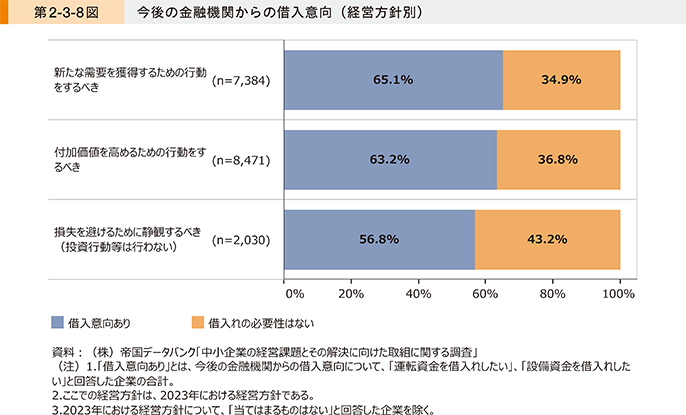

第2-3-8図は、企業の経営方針別に今後の金融機関からの借入意向を確認したものである。これを見ると、2023年における経営方針について「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業の方が、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と回答した企業よりも、「借入意向あり」と回答した割合が高いことが分かる。この結果から一概にはいえないが、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業は、将来の投資行動に備え、資金調達を検討している可能性がうかがえる。

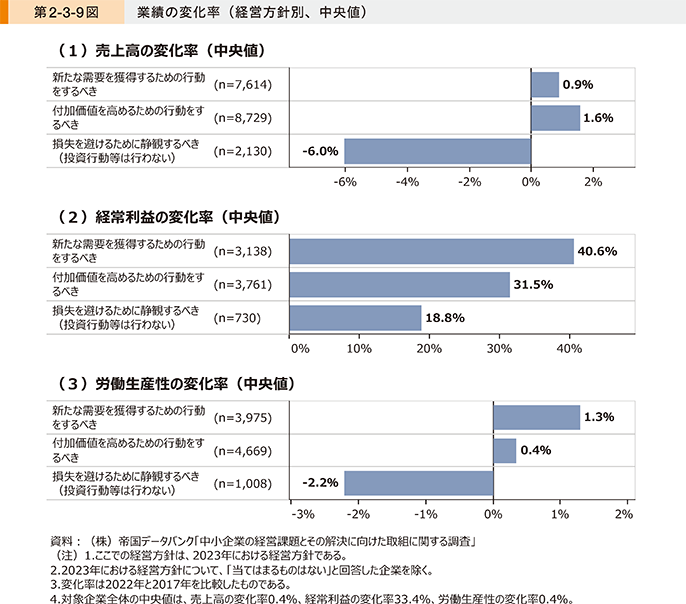

続いて、中小企業の経営方針と業績動向の関係について確認していく。第2-3-9図は、企業の経営方針別に売上高、経常利益、労働生産性の変化率(中央値)を見たものである。これを見ると、売上高については、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業で最も増加しており、経常利益及び労働生産性については、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」と回答した企業で最も増加していることが分かる。今回の調査だけで一概にいえないものの、投資行動に消極的な企業の売上高及び労働生産性の変化率は負の水準となっており、刻々と変化する外部環境の中で、現状規模で事業を維持させていくためには、「新たな需要を獲得する」又は「付加価値を高める」といった、新たな行動を起こすことが重要であることが示唆される。

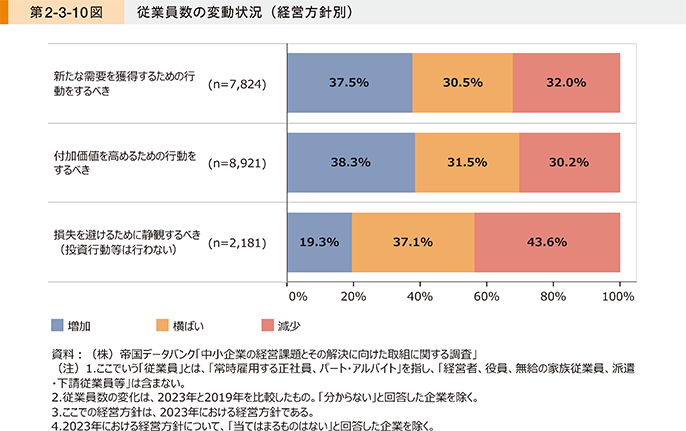

最後に、中小企業の経営方針と雇用及び賃上げの関係性について確認する。第2-3-10図は、企業の経営方針別に従業員数の変動状況を見たものである。これを見ると、2023年における経営方針について、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業の方が、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と回答した企業よりも、従業員数について「増加」と回答した割合が高いことが分かる。

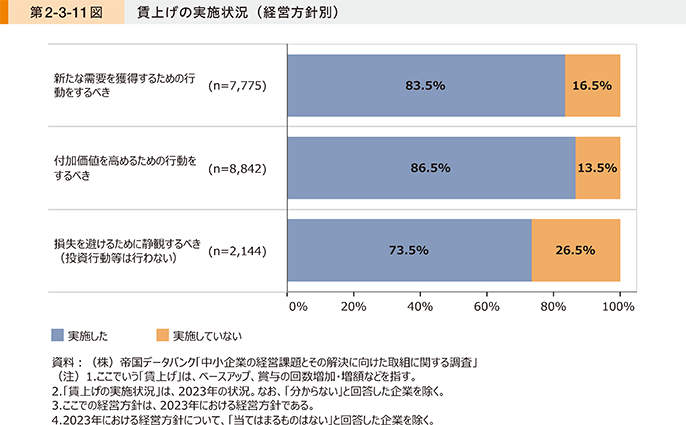

第2-3-11図は、企業の経営方針別に賃上げの実施状況を見たものである。これを見ると、2023年における経営方針について、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と回答した企業の方が、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」と回答した企業よりも、賃上げを「実施した」割合が高いことが分かる。

「新たな需要を獲得するための行動をするべき」又は「付加価値を高めるための行動をするべき」という経営方針を掲げる企業は、投資行動などを通じて業績向上を果たし、雇用の維持・増加や賃上げを実現している可能性が考えられる。

ここまで見てきたように、感染症の感染拡大以前と比較し、足下では、「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」といった、投資行動に意欲的な経営方針を掲げる企業が増加していることを確認した。

また、投資行動に意欲的な企業は、「損失を避けるために静観するべき(投資行動等は行わない)」とする投資行動に消極的な企業と比較し、成長に向けた設備投資、M&Aやイノベーションといった投資行動の実施割合が高く、実際に売上高、経常利益、労働生産性といった業績を向上させていることも確認した。

中小企業が「新たな需要を獲得するための行動をするべき」、「付加価値を高めるための行動をするべき」と考える理由として、業績向上だけではなく、事業継続や従業員への還元も重視する傾向にあることが分かり、投資行動に意欲的な企業は、投資行動などを通じて業績向上を実現することで、賃上げや雇用維持において重要な役割を果たしている可能性が示唆された。

コラム2-3-1では、中小企業の成長経営の実現に向けた研究会について紹介している。

コラム2-3-1:中小企業の成長経営の実現に向けた研究会

1.成長企業の創出、特に「100億企業」を目標とする背景

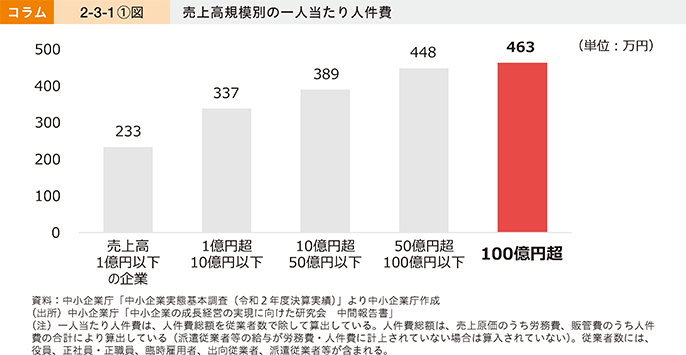

成長志向の中小企業が日本経済・地域経済の発展において果たす役割への期待が高まっている。特に、「100億企業(売上高100億円規模を超えるような、中堅企業クラスに匹敵する企業)」は、地域内からの仕入高や仕入比率が大きい・一人当たり人件費の水準が高い・直接輸出額が大きい等の傾向があるため、「100億企業」の登場が域内経済の牽引や外需の獲得、賃上げ等にもたらす恩恵は大きい。「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」では、このような「100億企業」への飛躍的成長を遂げる中小企業を創出するための課題・施策を議論している。

2.「100億企業」の成長パターンと経営者の重要性

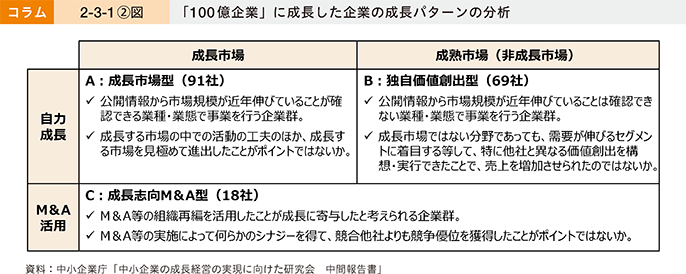

「100億企業」に成長した様々な事例を分析したところ、成長市場で事業を展開するパターン群(A:成長市場型)、非成長分野でも独自の価値を創出しているパターン群(B:独自価値創出型)、M&Aを積極的に活用したパターン群(C:成長志向M&A型)等が見られた。

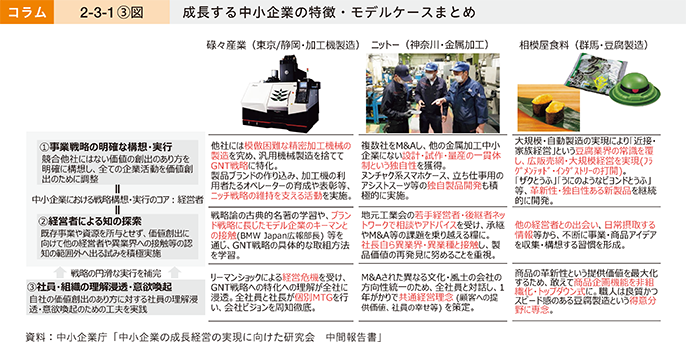

例えば、計測器・医療機器・通信機器など電子機器サービス、ネットワーク設計、構築、運用管理等を手掛ける京西テクノス株式会社(資本金8,000万円、従業員数427名)は、成長にはニッチ分野で勝ち抜くことが重要と考え、自社の業界を分析。メーカー横断的な修理等のワンストップ対応に活路を見いだし、他社にはない価値を提供するビジネスモデルを確立した。成長に向けた明確な長期経営構想の下、人材育成、M&A、資金調達等に取り組んでいる。特に、大企業のノンコア事業を事業移管、M&Aにより取り込むことで、人材確保も効果的に行っている。成長の実績が更なる成長につながっており、賃上げなど好待遇の実現や、新たな技術を活用した省力化、地域貢献の拡大にも取り組んでいる。

こうした成長企業では、多くのケースにおいて事業戦略(競合他社と異なる価値創出のあり方)に加え、その事業戦略の構想・実行の核となる「経営者」が重要な役割を果たしていた。例えば、基礎的な経営改善で成長の土台を築くだけでなく、積極的に他の経営者との交流や学びの場に出て、自社の経営の重要なヒントを獲得している等の経営者の取組が見られた。

3.成長を牽引する経営人材の裾野の拡大

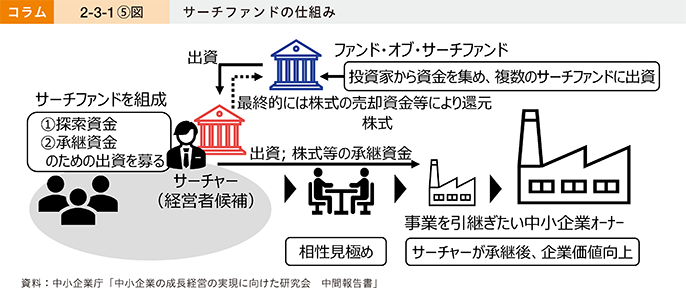

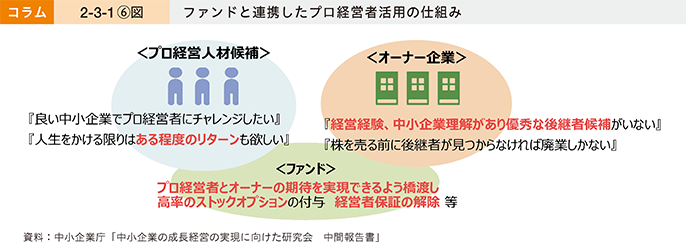

経営者の高齢化が進み、事業承継が大きな課題となる中で、志の高い親族や従業員への事業承継だけでなく、サーチファンドを通じた若手経営人材への承継やファンドを活用したプロ経営者への承継も活発化している。また、M&Aやグループ化を通じて中小企業に出資と経営支援を行い、成長に深くコミットする様々な事業会社や投資会社等の新たなパートナーも登場している。

企業の所有や経営をこのような後継者やパートナーにあえて託すことで更なる成長を遂げたケースも出ており、決してネガティブな選択肢ではない。

4.支援機関・金融機関に期待される役割

支援機関・金融機関においても、成長の前提となる基礎的な経営改善の支援に加え、成長に向けた事業戦略を経営者とともに考えることや、成長のきっかけとなる経営者のコミュニティとの橋渡しを行うこと、さらには志のある後継者や新たなパートナーへの承継を紹介・後押しすることなどが重要である。

また、支援機関・金融機関だけでなく、自治体やその関係機関(産業振興センター、中小企業支援センター等)も含め、地域全体で飛躍的成長を目指す経営者を積極的に支えていく姿勢が求められる。地域の企業の飛躍的な成長を支えることが、人口減少の中にあっても魅力ある雇用を提供し、若者・女性が活力を持てる地域を育てることにつながる。