第3節 省力化投資

第1-3-19図で確認したように、我が国において将来的な就業者数の減少が予測されている中、人手に依存しないオペレーションの構築と、そのための設備投資といった取組により、人手不足に対応していく方法もある。

本節では、そのような省力化投資に対する中小企業の取組状況を確認し、その期待される効果について分析を行っていく。

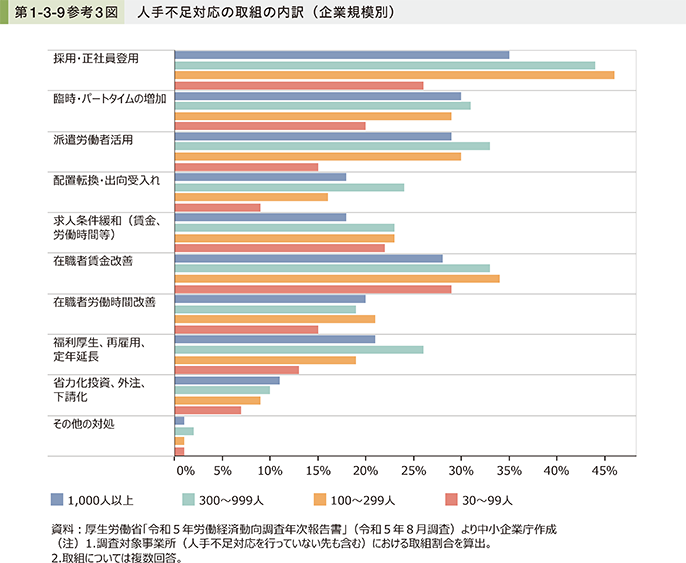

第1-3-9参考3図(再掲)は、厚生労働省「労働経済動向調査」を用いて確認したものであるが、人手不足対応の取組として、多くの企業で「採用・正社員登用」が行われている一方、省力化投資を行っている企業は比較的少数で、中小企業における省力化投資への取組は拡大の余地が大きいといえる。

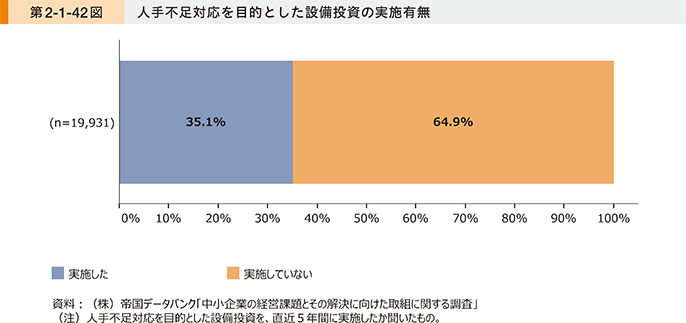

第2-1-42図は、人手不足対応を目的とした設備投資の実施有無を見たものである。人手不足対応を目的とした設備投資について、直近5年間での実施有無を確認したところ、約35%の企業が「実施した」と回答している。

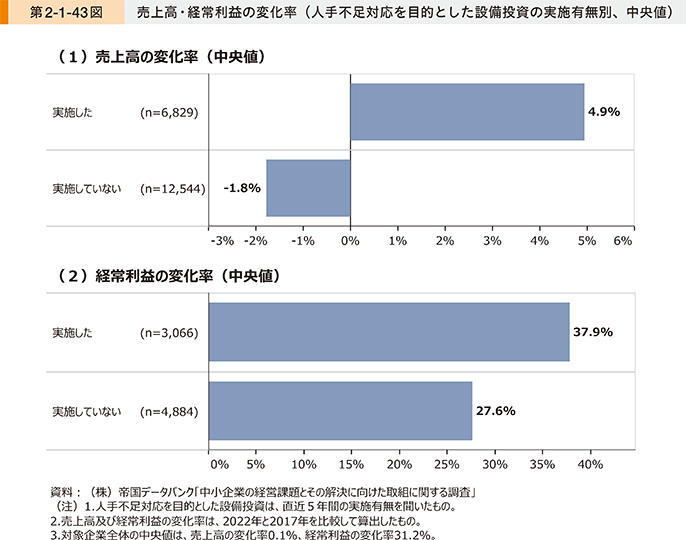

第2-1-43図は、人手不足対応を目的とした設備投資の実施有無別に、売上高・経常利益率の変化率を見たものである。これを見ると、「実施した」と回答した企業では、「実施していない」と回答した企業に比べ、売上高・経常利益共に増加していることが分かる。この結果から一概にはいえないが、人手不足対応を目的とした設備投資の実施が、業績の向上に寄与している可能性が示唆される。

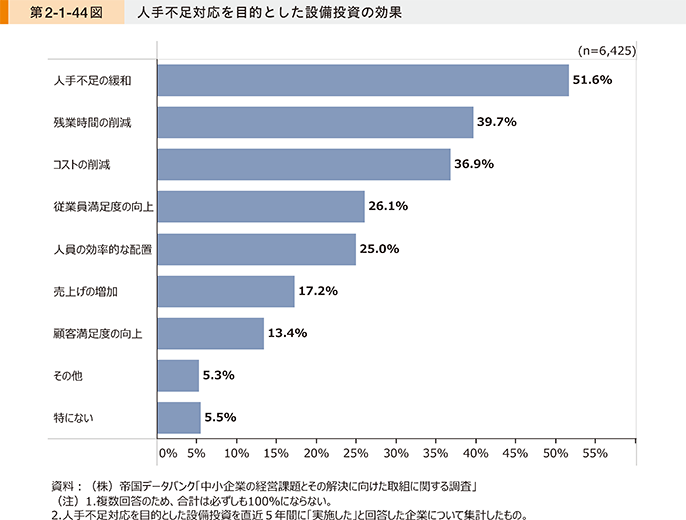

第2-1-44図は、人手不足対応を目的とした設備投資の効果を見たものである。これを見ると、「人手不足の緩和」と回答する企業の割合が過半数で最も高く、次いで、「残業時間の削減」、「コストの削減」と回答する割合が高い。

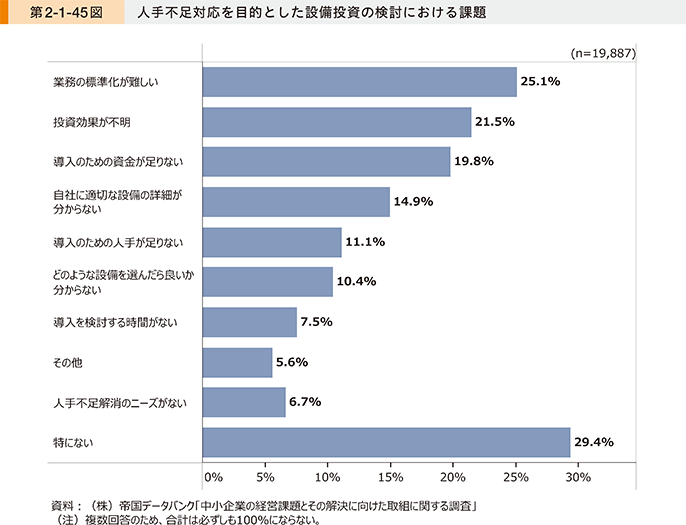

第2-1-45図は、人手不足対応を目的とした設備投資の検討における課題について確認したものである。「特にない」と回答した企業を除くと「業務の標準化が難しい」と回答する企業の割合が最も高く、次いで、「投資効果が不明」、「導入のための資金が足りない」と続いており、様々な課題が挙げられていることが分かる。

本節では、中小企業における省力化投資の活用状況と、活用によって期待される効果や課題について確認した。省力化投資は、人手不足の緩和だけでなく、業務効率化による売上増加や、業務時間の削減などにより様々な取組が行える可能性もあるなど、多様な効果が期待される。現状は省力化投資を行っている中小企業は比較的少数で拡大余地が大きく、今後、活用が広がっていくことが期待される。

事例2-1-5では、積極的な設備投資の中で省力化に向けた投資も行い、生産性の向上と職場環境の改善を実現し、従業員の定着にもつなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-6では、日々の単純・反復作業を自動化・省力化することで働き方の改善と余力による顧客対応力の向上を実現、作業の効率化等により売上げも大きく成長させている企業の事例を紹介する。

事例2-1-5:中工精機株式会社

積極的な設備投資により生産性向上と職場環境の改善を実現し、成長につなげた企業

所在地 岐阜県瑞浪市

従業員数 31名

資本金 5,000万円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶積極的な設備投資で大型化・自動化を追求、人手不足の下で成長を実現

岐阜県瑞浪市の中工精機株式会社は、地場産業である窯業の原料となるセラミックスの粉砕・精製機(ボールミル)等を製造する企業である。1925年の創業以来、陶磁器やタイル用の原料粉砕機器を主力商品としてきたが、1960年代後半からはファインセラミックス分野の伸長に伴い、より微細な精製ができる微粉砕機や異物混入防止・異物除去装置の開発などにも進出し、事業を拡大してきた。近年はニッチ市場の環境の厳しさから、国内同業他社の間では事業縮小や廃業の動きも見られるが、同社の工藤好功社長は、ニッチな分野で顧客に頼られる「オンリーワン企業」を目指し、顧客の細かな要望に応えられるよう、「100%内製化」を掲げて積極的な設備投資を継続。同時に深刻さが増す人手不足にも対応すべく、作業工程の自動化、省力化の推進による生産性の向上や、人材確保に向けた職場環境の改善の観点も持ちつつ設備投資に取り組み、成長してきた。

▶NC化推進で若手社員でも熟練作業に対応、省力化効果で職場環境を改善

同社が投資戦略で重点を置いてきたのが、工場における機械設備のNC(数値制御)化、溶接工程などの自動化だ。NCの導入や自動化は、生産性の向上に顕著な効果を上げただけでなく、「ベテランの熟練社員が職人芸のようにやっていた加工作業を、若手社員はスマートフォンを使う感覚でNCを使ってやってしまう」と工藤社長が話すように、若手社員が製造現場で活躍できる機会を広げた。さらに、NC化や自動化により業務プロセスの迅速化が進み時間外勤務が減少。猛暑となる8月には週休3日の体制を組むなど、働きやすい環境づくりにもつながっている。工藤社長は「社員の健康こそが会社の健康」との思いから、快適な職場環境の整備や健康経営の推進に注力してきたが、こうした理念や取組は社員にも浸透。現社員の紹介でその友人・知人が入社するケースが増えるという効果もあった。

▶「オンリーワン企業」として顧客ニーズの絶え間ない変化に対応、更なる成長を図る

足下では新たな顧客ニーズの高まりを受けて試験室を新設し、試験機器を拡充した。引き続き「100%内製化」を目指して取り組む中で、粉砕機器分野の「オンリーワン企業」として顧客からの信頼感は着実に高まっている。また、これらの設備投資も含めた職場環境改善の取組効果もあいまって、人材定着率の改善及び新たな人材の確保が進み、一時は不足感のあった従業員数も現在は適正な水準に回復している。また、同社では今後の更なる成長も見据え、英国、ドイツ、中国、韓国など、欧州やアジアの市場開拓にも意欲的に取り組んでいる。「適者生存という言葉のとおり、変化しなければ企業は絶対に生き残ることはできない。活力ある社員と豊富な設備を強みに国内外の市場環境や顧客ニーズの絶え間ない変化に対応していきたい」と工藤社長は語る。

事例2-1-6:株式会社ホリ・コーポレーション

単純作業を省力化し、従業員満足度と顧客対応力の向上につなげている企業

所在地 山形県酒田市

従業員数 27名

資本金 1,300万円

事業内容 各種商品小売業

▶業界内でいち早くタイヤのEC販売を開始、主力販路として成長

山形県酒田市の株式会社ホリ・コーポレーションは、自動車用タイヤとホイール、自動車関連商品の小売業を営む企業である。タイヤはカーディーラーや量販店、専門店など様々な場所で購入できるが、その中でも自ら専門店でタイヤを選ぶような車好きの消費者層をターゲットに、車や使用状況に合わせた適切なタイヤ等を提案するきめ細かい顧客対応を強みとしている。同社の堀直之社長は、EC市場が広がる中で、タイヤも例外ではないとの考えからいち早くEC展開に着手し、2000年に自社ECサイト「タイヤ1番」を立ち上げた。同サイトでは、専門知識を持つ販売員による相談体制を整えている他、ガソリンスタンドや自動車整備工場といった全国の「取付け協力店」(約4,000店)と連携し、商品を購入者が指定した協力店に送り、購入者自身の取付け店を探す手間を省くサービスを展開している点が特徴である。当初は月間100万円程度の売上げだったが、現在では年間30億円超と、総売上額の約9割を占める主力販路に成長した。

▶急成長した事業に対応するため省力化を実施、捻出した余力で顧客対応力を向上

同社のECサイト売上が急拡大した2016年の冬、増加する受注に対して発送作業が追いつかない事態が発生したが、これに対して堀社長は工程の省力化に迅速に取り組んだ。翌2017年にはシステムエンジニアを1名採用、商品のバーコードを読み取って送り状を自動印刷する自社システムを開発した。これにより、十数人で一つ一つ目視確認をしていた送り状の確認作業が一人で済み、同時に誤発送件数も激減。浮いたマンパワーは顧客対応の強化に回すことができた。他にも、ボトルネックであった梱包作業を自動化する機械の導入や、注文内容によって最適な運送会社を自動判別するシステムの構築など、工程内の単純作業を次々と省力化してきた。堀社長は「電話やメールを介してであっても、お客様と販売店の担当者が直接やり取りする、『人によるサービス』がビジネスの基本」と考え、省力化を進めることで同社の強みである顧客対応力の磨き上げに注力している。

▶省力化による業務改善で従業員満足度が向上し人材が定着、今後は人材育成の強化にも取り組む

これらの工程の省力化は、従業員の声が検討の発端となったものが多い。現場の課題を拾い上げ、省力化投資による的確な業務効率化を実現していくやり方が、従業員のモチベーション向上や従業員満足度の向上につながり、高い定着率を実現している。将来を見据えた大規模なシステム投資を予定するなど、引き続き省力化を進める中、堀社長が重点的に取り組んでいることは、サービスの質を更に向上させるための人材育成だ。足下では日本ミシュランタイヤ株式会社と協力して独自の研修用動画コンテンツを制作し、WEB講習などの形で従業員が空いた時間で自主的に学べる仕組み「ホリ・アカデミー」を導入した。「省力化により業務が簡素になった分、特に若手においては本来細部までしっかり覚えることが望ましい知識が身に付かず、応用までできる人材が減っていると感じる。求められるスキルを見える化することで、従業員が自主的にスキルを高めるための仕組みを構築し、当社の強みである顧客対応を更に強化していきたい」と堀社長は語る。