第1部では、中小企業・小規模事業者の現状と中小企業・小規模事業者が直面する課題、今後の展望について概観した。中小企業の業況判断DIは約30年ぶりの高水準に回復、設備投資が伸びている兆候が見られ、投資意欲が拡大しつつある一方で、企業の人手不足が深刻化しており、構造的にも就業者数の増加が見込めない中で、日本の国際競争力を維持するためには、中小企業の生産性の引上げが必要であることを確認した。

第2部では、こうした環境変化を乗り越え、経営資源を確保して生産性の向上につなげていくための取組や、成長につながり得る投資行動について焦点を当てた分析を行っていく。足下では、約9割の中小企業が投資行動に意欲的な経営方針を示している。刻々と変化する外部環境に対応するためには、小さな取組でも行動していく姿勢が、経営にとっても良い効果を与えるものと考えられる。

第1章では、中小企業が直面する大きな供給制約である人手不足を乗り越えるための人への投資や省力化投資等の取組に着目し、有効な取組事例も確認しながら分析を行う。

第2章では、人材と並んで重要な経営資源である資金について、中小企業における主な調達手段である金融機関借入れと、それに付随する金融機関からの経営支援について分析を行う。加えて、成長投資のための資金調達手段として、エクイティ・ファイナンスの活用についても、中小企業における活用のメリット等を確認する。

第3章では、飛躍的な成長に向けた挑戦的な投資行動を扱う。企業の成長に向けては、設備投資、M&A、研究開発投資といった投資行動が有効であることが考えられ、こうした投資行動により期待される効果について分析を行う。

第4章では、支援機関の現状や課題について分析する。中小企業が人材や資金などの経営資源を確保していくための取組や成長に向けた取組を行っていくに当たって、経営課題によっては単独で取り組んでいくことが難しい可能性もあることから、中小企業の取組を支援する支援機関の役割は引き続き重要であると考えられる。また、支援機関においても、多様化する中小企業の経営課題への対応を求められる中で課題を抱えている可能性があり、支援機関がこうした課題を乗り越えるための取組についての分析も行う。

本章では、中小企業の人材確保や省力化投資の取組を中心に、人材不足の解決に向けた取組について確認していく。

第1節 人材の確保

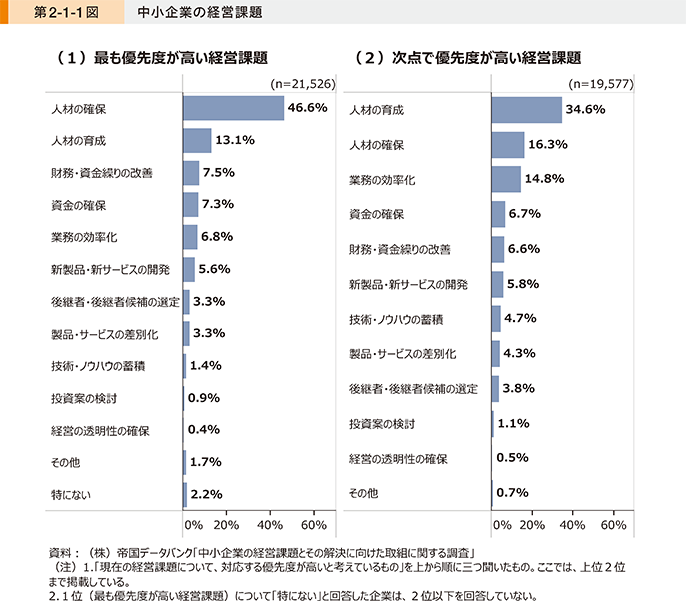

第1-3-32図では、中小企業の経営上の問題点として「求人難」が足下で深刻化していることを確認した。第2-1-1図は、現在対応する優先度が高いと考えている経営課題について具体的に確認したものだが、「人材の確保」、「人材の育成」が上位に並び、人口減少トレンドが続く中で、「人材の確保」は避けては通れない経営課題と認識されているといえる。

以上を踏まえ、本節では、人材の採用や育成及び定着に向けた取組に焦点を当て、「人材の確保」、「人材の育成」といった経営課題に対する有効な打ち手を中小企業経営者や支援機関が検討するに当たって参考となるよう分析を行っていく。

なお、「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」1では、「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」2に基づき、中小企業において必要とされる人材を「中核人材」と「業務人材」3に区分し、その不足状況や確保に向けた取組等を確認している。本節においても同ガイドラインの分類に基づき分析を行っていく。

1 本アンケートの詳細は第1部第2章第4節を参照。

2 中小企業庁は2023年6月に「中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン」を3年ぶりに抜本的に改定した「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」を公表した。

3 「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」では、「中核人材」は「事業上の様々な業務において中核を担う人材」、「高度な専門性を有する人材」と定義している。また、「業務人材」は「事業運営において、各部門/業務の遂行を担う人材」、「専門性や技術レベルは高くないが、事業の運営に不可欠たる労働力を提供する人材」と定義している。

1.人材の過不足状況

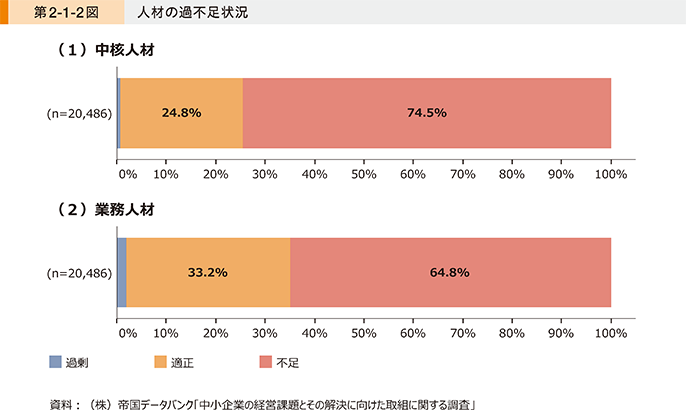

本項ではまず、中小企業における人材の過不足状況について概観する。第2-1-2図は、中核人材と業務人材の過不足状況について確認したものである。これを見ると、いずれにおいても半数以上の企業が「不足」と回答しているが、中核人材については7割超の企業が「不足」と回答しており、業務人材に比べて不足感が大きいことが分かる。

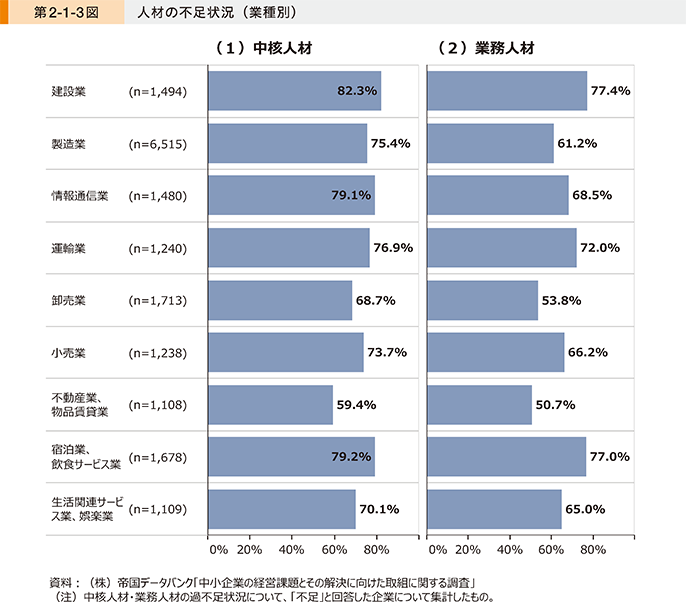

第2-1-3図は、人材の不足状況について業種別に見たものである。これを見ると、「建設業」、「宿泊業、飲食サービス業」では中核人材、業務人材いずれについても約8割の企業が「不足」と回答しており、不足感が大きい業種といえる。また、中核人材と業務人材の差を見ると、いずれの業種においても中核人材の不足感が大きいが、「卸売業」、「製造業」、「情報通信業」においては10%以上の差があり、業務人材に比べて中核人材の不足感が特に大きいことが見て取れる。このことから、業種によって、求める人材の質に違いが生じている可能性が示唆される。

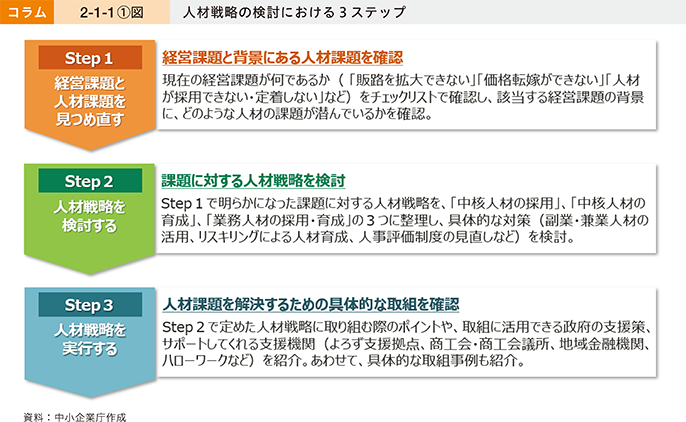

ここまで見てきたように、多くの中小企業が人材の不足を訴えている。コラム2-1-1で紹介する「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」は、このような中小企業に支援機関が伴走して課題解消を目指す際に活用されることを目的に作成されている。本コラムでは概要のみを取り上げるが、同ガイドラインでは中小企業が直面している経営課題と人材課題の整理の進め方や、人材戦略の検討と実行の手順について、分かりやすくまとめている。また、中小企業・小規模事業者の具体的な取組事例についても「中小企業・小規模事業者の人材活用事例集」として併せて作成されているため、参照されたい。

コラム2-1-1:中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン

中小企業の経営課題の背景には、必要な人材を十分に確保できないなど、人材の課題が潜んでいることが少なくない。そのような人材課題を解決するためには、経営戦略と人材戦略を一体的に推進することが重要である。

中小企業庁では、経営・人材戦略、労働市場に精通する有識者をメンバーとする検討会を開催し、日々の経営課題の背景にある人材課題の解消のために、経営者が取り組むべき人材活用策のポイントや、利用できる支援策を整理した「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」を2023年6月に公表した。

本ガイドラインは、人材戦略の検討を3ステップで整理し、支援機関が中小企業に伴走しながら、人材活用に関する課題解決を目指す際に活用することを想定している。

今後は、支援現場でガイドラインが活用されることを目指し、ガイドラインの活用事例の収集やガイドラインを活用した実践型研修等を通じた普及に取り組んでいく。

2.人材の採用

「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」では、人材課題を解決するための戦略の方向性を、「中核人材採用型」、「中核人材育成型」、「業務人材採用・育成型」の三つの類型で整理した上で、具体的な取組について紹介している。

具体的な取組については、「確保手法(採用4、育成等)」、「環境整備」の大きく二つに類型化されているが、本項では、主に「確保手法(採用、育成等)」のうち、「採用」について焦点を当てた分析を行っていく。

4 「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」では、新卒採用は、「将来の幹部候補の確保や、組織の活性化、企業文化の継承が期待」でき、中途採用は、「企業を取り巻く環境が大きく変化する中、中途採用で優秀な人材を確保することは、企業の成長の肝」であると説明している。

〔1〕採用の動向

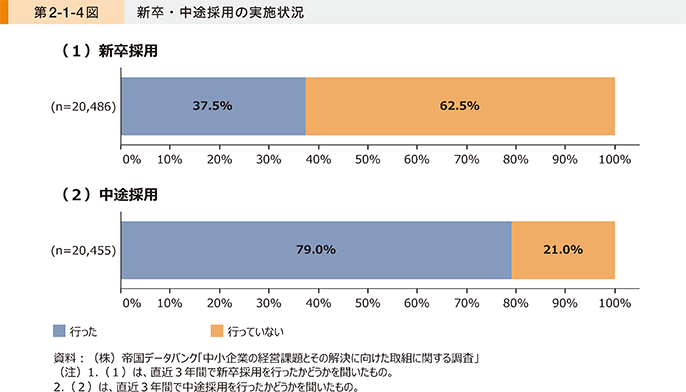

まず、中小企業における採用の動向について確認する。第2-1-4図は、新卒採用、中途採用の実施状況を見たものである。これを見ると、直近3年間において、新卒採用は4割程度、中途採用は8割程度の企業が「行った」と回答していることが分かる。先行研究5でも指摘されているように、自社に必要な人材像をイメージした人材戦略を考えながら、どのような人材の採用を行っていくかを検討し、適切な採用方法を選択することが重要といえる。

5 2023年版中小企業白書 第2部第1章第3節では、経営戦略と人材戦略を一体的に構想することで、戦略の実行に必要な人材の確保が進み、結果として業績の向上にもつながっている可能性が示唆されることを示している。

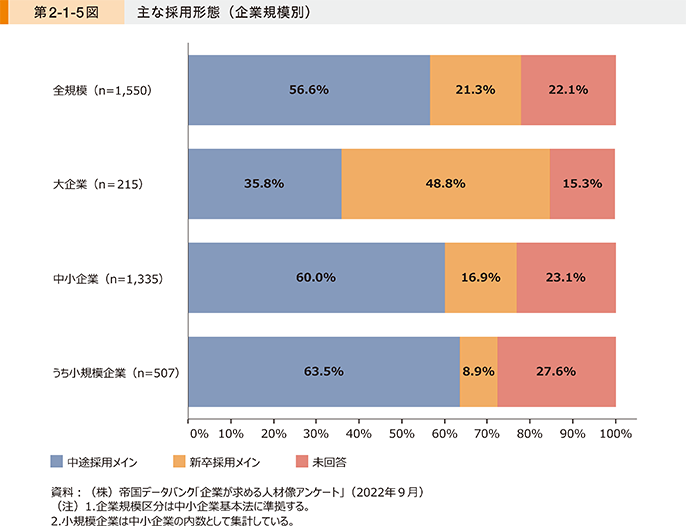

第2-1-5図は、「企業が求める人材像アンケート」6の調査結果を用いて、企業規模別の主な採用形態を見たものである。これを見ると、中小企業は「中途採用メイン」と回答する企業が6割であり、中小企業の主な採用形態は中途採用であることがうかがえる。また、中小企業のうち小規模企業に絞って見ると、「中途採用メイン」と回答する割合がより高くなっており、規模の小さい企業では中途採用で即戦力を求めている傾向にあることが指摘されている。

6 (株)帝国データバンク(2022年9月に実施)は、同調査において、「中途採用メイン」と回答した企業は「新卒採用メイン」と回答した企業に比べて、求める人材像として「専門的なスキルを持っている」と回答した企業の割合が高いことを示している。

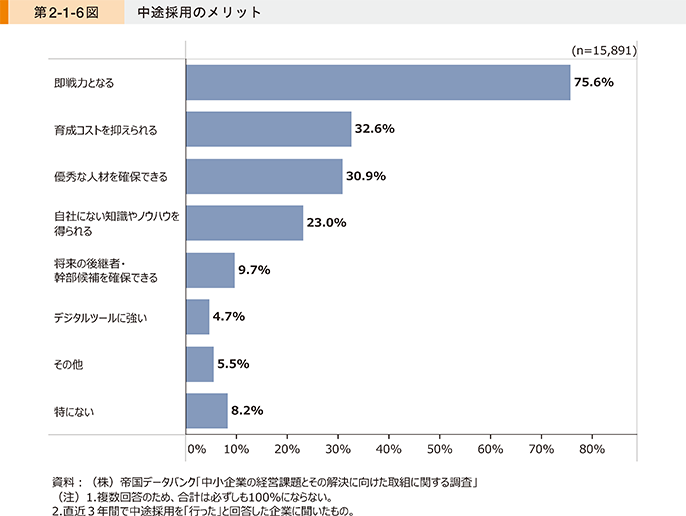

第2-1-6図は、直近3年間で中途採用を行った企業に対し、そのメリットを確認したものである。中途採用を行った企業では、中途採用に対して、「即戦力となる」、「育成コストを抑えられる」、「優秀な人材を確保できる」などのメリットを実際に一定数の企業が感じていることが分かる。

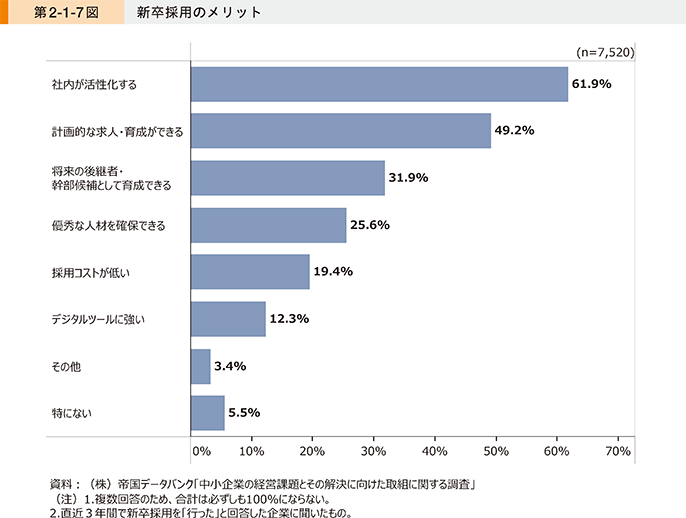

第2-1-7図は、直近3年間で新卒採用を行った企業に対し、そのメリットを確認したものである。新卒採用を行った企業では、新卒採用に対して、「社内が活性化する」、「計画的な求人・育成ができる」、「将来の後継者・幹部候補として育成できる」などのメリットを実際に一定数の企業が感じていることが分かる。

〔2〕採用の課題

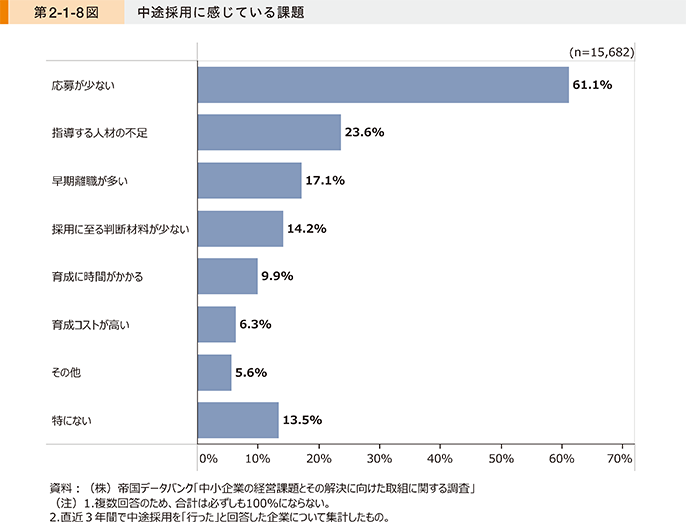

次に、採用の課題について確認する。第2-1-8図は、直近3年間で中途採用を行った企業が、中途採用に感じている課題を見たものである。これを見ると、「応募7が少ない」と回答する企業の割合が6割超と最も高い。

7 (株)帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」において、「応募」とは「求人広告への応募、自社HPを通じた就職希望」と定義されている。

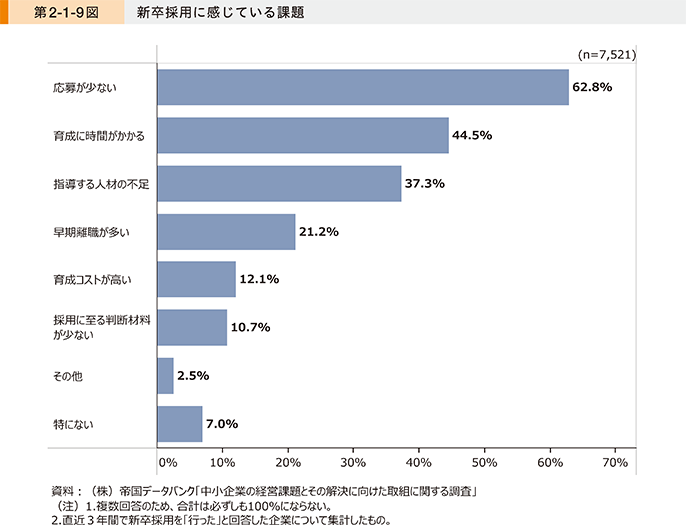

第2-1-9図は、直近3年間で新卒採用を行った企業が、新卒採用に感じている課題を見たものである。これを見ると、中途採用に感じている課題と同様に「応募が少ない」と回答する割合が最も高い。また、中途採用に感じている課題と比べて、「育成に時間がかかる」、「指導する人材の不足」など育成負担についての回答割合が特に高くなっていることも分かる。

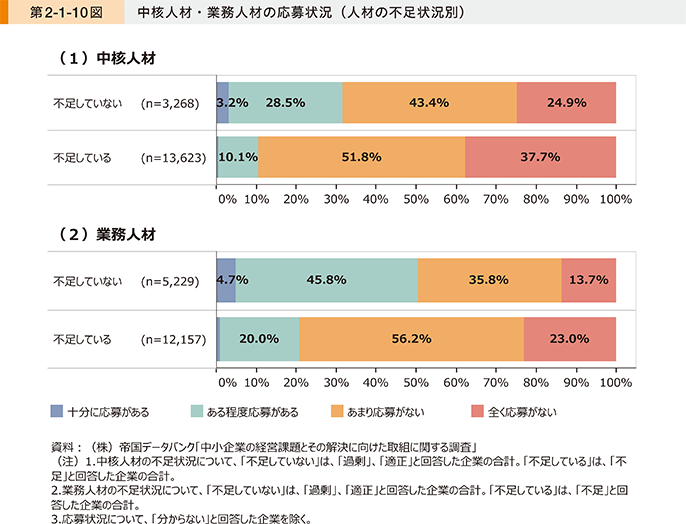

ここまで、新卒採用、中途採用のそれぞれについて応募が不足している状況を確認した。第2-1-10図は、人材の不足状況別に、中核人材・業務人材の応募状況を見たものである。これを見ると、中核人材・業務人材いずれの人材についても、「不足していない」企業は、「不足している」企業に比べて、「十分に応募がある」、「ある程度応募がある」と回答している割合が高いことが分かる。このことから、人材の不足感は応募が少ない、若しくは全くないことが要因の一つとなっていることがうかがえる。

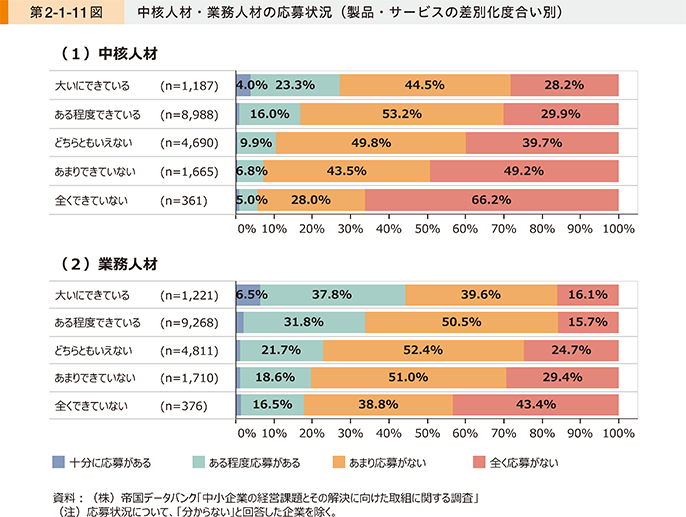

第2-1-11図は、製品・サービスの差別化度合い別に、中核人材・業務人材の応募状況を見たものである。これを見ると、中核人材・業務人材のいずれについても、製品・サービスを差別化しているほど、応募を獲得できている傾向にあることが分かる。差別化度合いについては回答者の主観を含む点に留意が必要であるが、他社との差別化により自社の魅力を高めることが、良好な応募状況につながる可能性が示唆される。

〔3〕採用に向けた取組

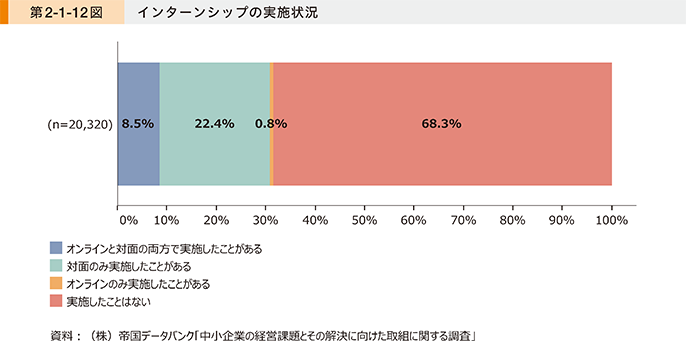

第2-1-9図では、新卒採用における課題として「指導する人材の不足」も上位の課題に挙がっており、中小企業には受入体制の整備等のハードルにより難しい可能性もあるが、新卒採用においては、インターンシップ8の実施が有効な可能性があることが指摘されている9。第2-1-12図は、インターンシップの実施状況を見たものである。インターンシップを実施したことがある中小企業は3割程度存在する。ほとんどの企業が対面型での実施だが、中には、オンライン型のインターンシップを実施している企業も見られる。

8 (株)帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」において、「インターンシップ」とは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」、「短期、長期などの日数は問わない」と定義している。

9 丸岡・永島(2019)

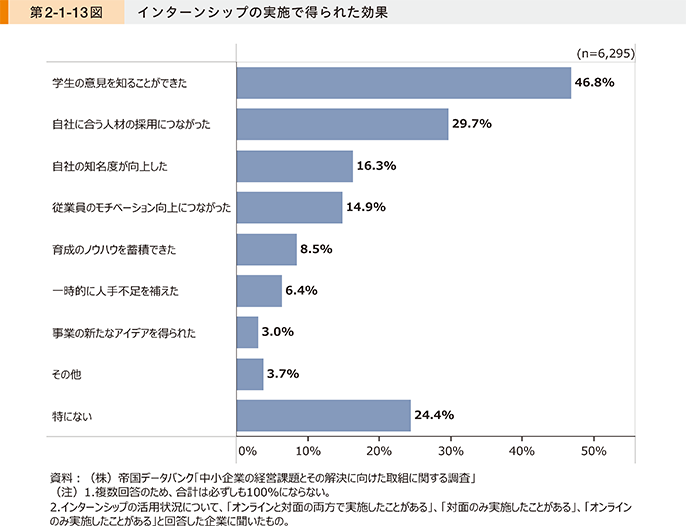

第2-1-13図は、インターンシップを実施したことがある企業に対して、インターンシップの実施で得られた効果を確認したものである。これを見ると、3割程度の企業が「自社に合う人材の採用につながった」と回答しており、インターンシップの実施は、新卒採用の成功に一定程度有効であると考えられる。また、半数程度の企業が「学生の意見を知ることができた」と回答しており、すぐには新卒採用につながらずとも、近時の学生の意見を取り入れた職場環境の整備などの取組により、今後の応募や採用につながっていく可能性もある。

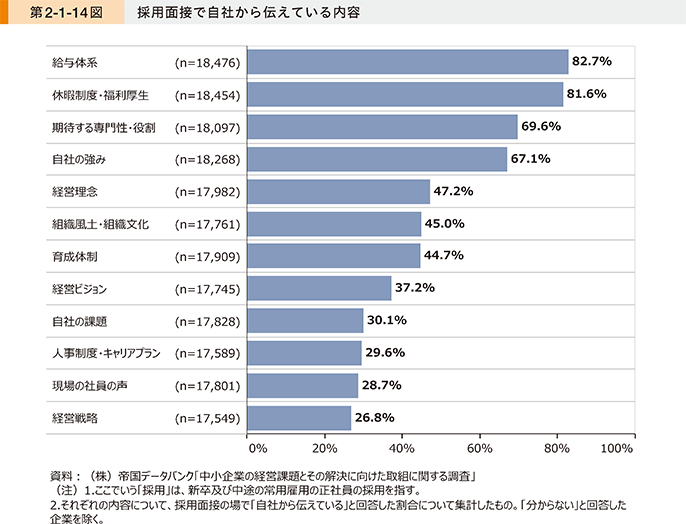

第2-1-14図は、採用面接で自社から伝えている内容について確認したものである。これを見ると、「給与体系」、「休暇制度・福利厚生」については8割超の企業が伝えている一方、半数程度や、3割程度の企業しか伝えていない内容もあることが分かる。

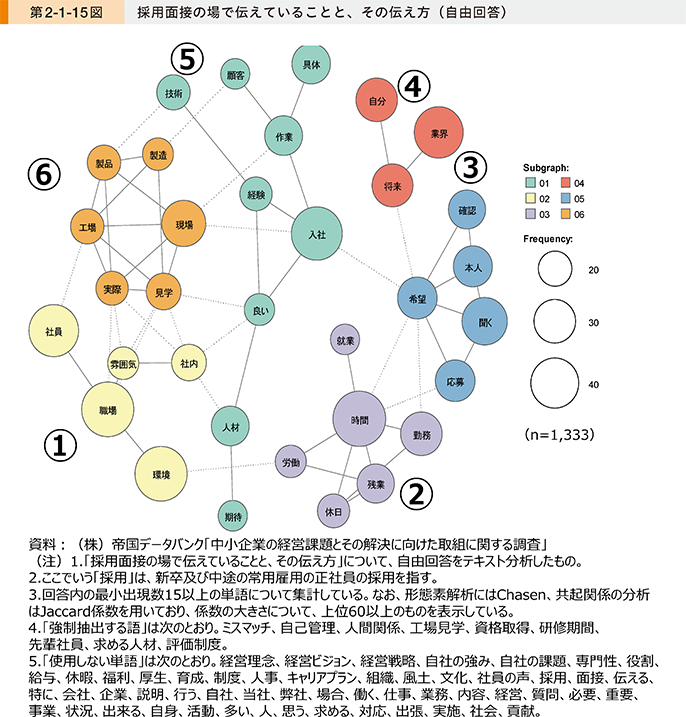

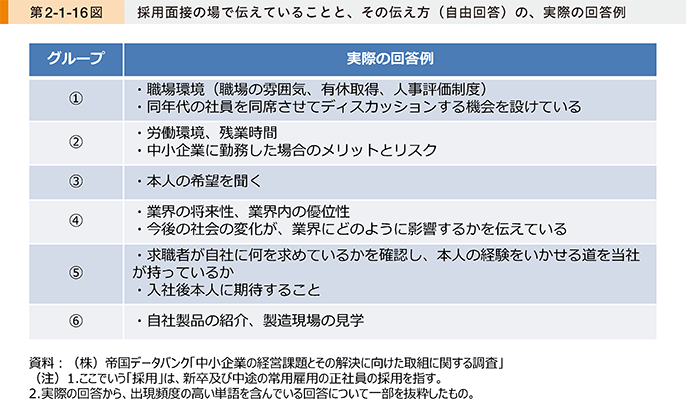

第2-1-15図は、採用面接の場で伝えている内容と伝え方について、第2-1-14図の項目以外で自由回答があったものをテキスト分析10した結果である。これを見ると、内容は6グループに分かれており、〔1〕実際の社員や社内など職場の雰囲気を見てもらう、〔2〕勤務時間や残業時間など労働環境について伝える、〔3〕本人の希望を聞く、〔4〕本人や業界の将来について話し合う、〔5〕本人が有する経験と自社が期待する人材像をすり合わせる、〔6〕工場や現場、製品等を自分の目で見てもらうといった回答が集まっていることが分かる。

10 「KH Corder(Ver.3.Beta.05)」を用いて、形態素解析、共起分析を行った。

第2-1-16図は、第2-1-15図において分析した採用面接の場で伝えていることとその伝え方(自由回答)について、実際の回答例を確認したものである。中小企業の採用面接では、第2-1-14図のような内容に加え、このような内容も伝え、採用に取り組んでいる企業が存在する。

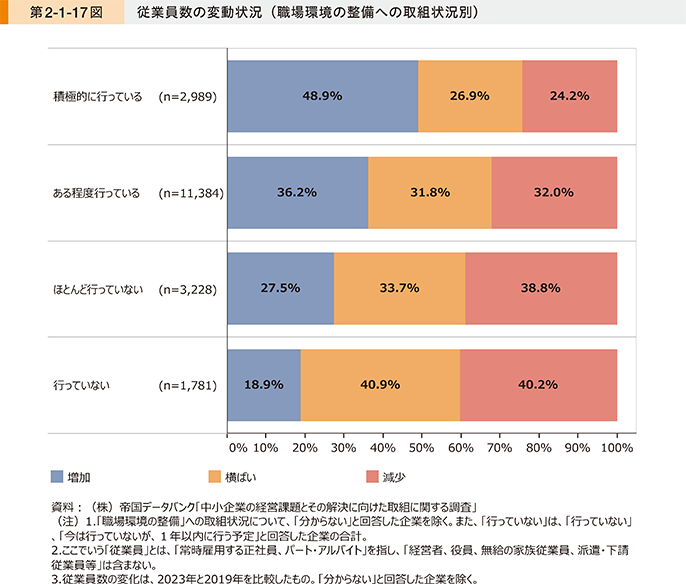

第2-1-15図を見ると、「職場」、「環境」、「(勤務、労働、残業、就業)時間」など、職場環境の状況に関する単語の出現頻度が高く、中小企業はこうした取組を重視していると考えられる。第2-1-17図は、職場環境の整備への取組状況別に、従業員数の変動状況を見たものである。これを見ると、職場環境の整備に向けた取組に積極的であるほど、従業員数が「増加」していると回答する割合が高く、このような取組は実際に人材の確保につながっている可能性が示唆される。

〔4〕まとめ

本項では、人材確保における「採用」について、応募が少ないために採用が進まない状況や、採用の動向について確認してきた。特に、昨今は各社で働き方改革の取組が行われている中で、職場環境の整備を進めることは、新規採用に取り組むに当たって、自社のアピールポイントとして欠かせない点であるとも考えられる。

事例2-1-1では、職場環境の整備を自社の大切な「人」への投資と捉え、そうした取組により人材を確保・育成し、成長を続けている企業の事例を紹介する。

事例2-1-1:二九精密機械工業株式会社

『人』への投資で人材を確保・育成し、成長を続けている企業

所在地 京都府京都市

従業員数 283名

資本金 9,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶世界初のβチタン合金加工技術で業界をリード

京都府京都市の二九精密機械工業株式会社は工業製品のコア機構部の開発と設計、製造を手掛ける企業である。1917年の創業当時は仏具の「りん」(鈴)などの製造が主で、その後は一貫して金属の精密切削加工に携わりながらノウハウを蓄積。時代に合わせて業態を変え、現在では半導体や医療機器、分析装置等の精密部品を主力商品としている。2009年にはβチタン合金の極細パイプ製造技術を世界で初めて開発。同技術を活用した血球計測装置や医療機器はカテーテル治療などに用いられ、業界をリードする存在となっている。

▶「家庭が一番!仕事はその次!」従業員の働き方を大切にする経営

過去10年の新卒採用者数は毎年5~15名程度。同社は長年、人材の採用に苦労していたが、2015年に工業系の高校や大学との連携を始めたことで、その後は十分な人員を採用できるようになった。また、近年は即戦力となる中途採用も進めており、年度によっては採用者数が合計30名近くになることもある。同社の特徴は、「家庭が一番!仕事はその次!」という理念の下、従業員が「自分」を大切にできる環境づくりだ。具体的には、若手社員向けには社員寮の完備、同期が集まれる集合研修の実施など、孤立を防ぐような配慮を行い、子育て世代には育児休暇に加え、育児期間中には男女問わず短時間勤務を選択可能とするなど、「家庭が一番」を制度面でも後押ししている。これらの取組が評価され、2017年から継続して「健康経営優良法人」に認定、2021年からは3年連続で「健康経営優良法人(ブライト500)」に認定された。同社はこの10年間で従業員数が約3倍に増加し、過去3年間の新卒定着率も約76%という高い数値を実現している。

▶「ものづくりは人づくりから」、若手人材の成長が自社の成長につながる

同社は顧客の課題に寄り添ったオーダーメイド・提案型の技術開発を強みとするが、新規採用者が同社の特殊な技術を理解し、提案ができる一人前の技術者になるまでは3~5年程度を要する。その間の育成にも力を入れており、育成に当たっては、大手メーカー出身のベテラン人材を積極的に採用し、彼らを指導者として「人財育成」に励む。また、同社の二九直晃社長は「お客様の声を従業員に届かせることで、私たちが作った製品がどのように世の中の役に立っているかをイメージすること、それが彼らのやりがいにつながる」と、若手社員に顧客の工場を見学させている。自社の今後の成長については、「地球と人類への貢献が我々の使命。より多くの製品を継続的に供給し続けるためには、他社では簡単にできない技術・開発力・加工方法を極め続けなければならない。かつ、事業の継続と発展のためには若手人材の採用と育成が大切であり、人は『財(たから)』との思いで経営に携わっている」と二九社長は語る。

3.人材の育成

本項では、人材確保の手法における「育成」の取組に焦点を当てた分析を行っていく。

〔1〕人材育成の動向

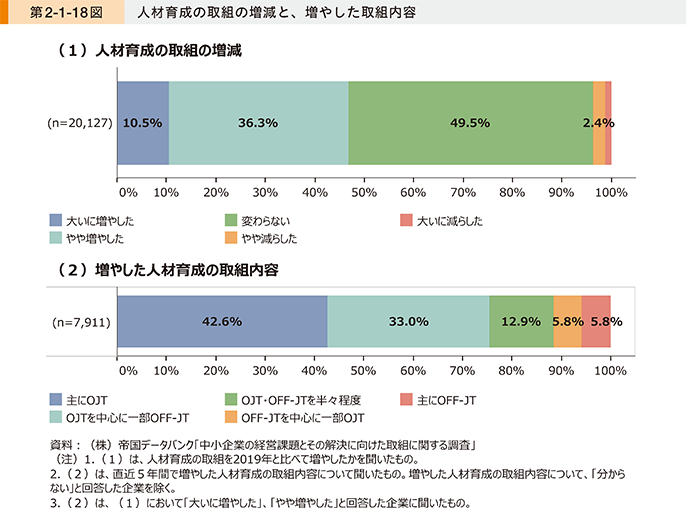

第2-1-18図は、人材育成の取組の増減と、増やした取組内容について確認したものである。これを見ると、約半数の企業が「変わらない」と回答しており、「大いに増やした」、「やや増やした」は4割超となっている。また、増やした人材育成の取組内容について見ると、7割程度の企業でOJT11を中心に育成を強化していることが見て取れる。

11 「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」では、OJTは「実務を通じ、座学研修やマニュアルだけでは身につかない実践的なスキルや知識の習得を目指す育成手法」、OFF-JTは「通常の業務から離れて研修を受け新たなスキルを習得すること」と説明されており、ここでも同様に定義されている。

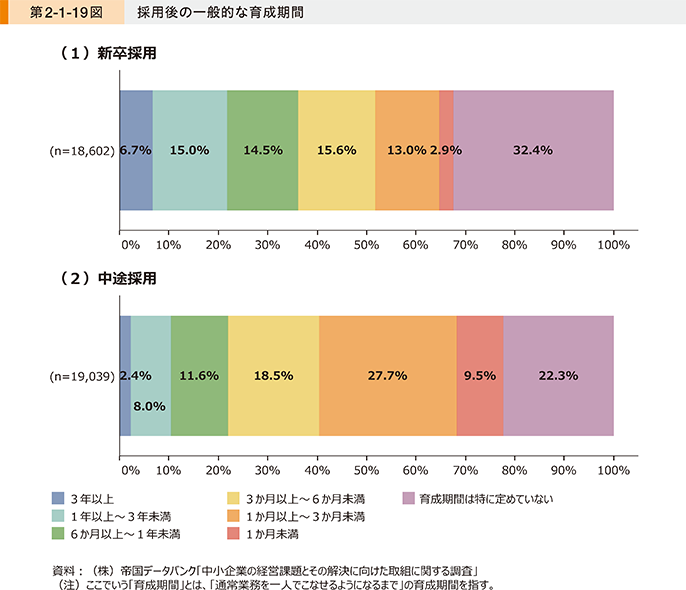

第2-1-19図は、採用後の一般的な育成期間を確認したものである。新卒採用に対する育成期間としては「育成期間は特に定めていない」と回答する企業の割合が3割程度で最も高く、具体的な育成期間についても企業によってそれぞれである傾向が見て取れる。中途採用に対する育成期間としては「1か月以上~3か月未満」と回答する割合が3割弱と最も高く、6か月未満が過半数となっている。

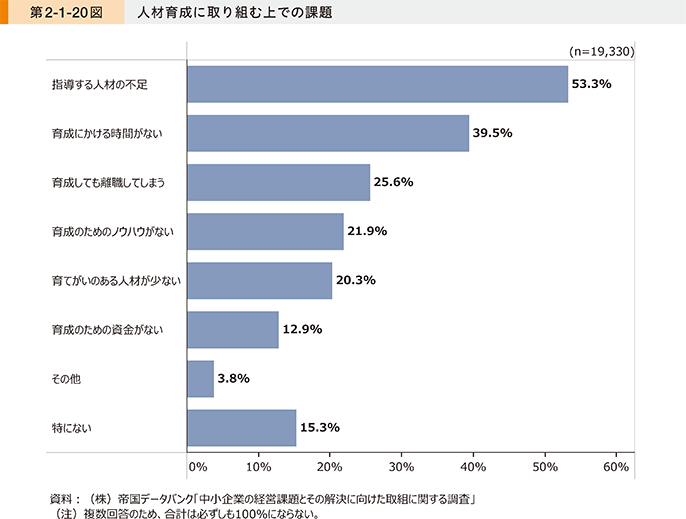

第2-1-20図は、人材育成に取り組む上での課題を確認したものである。これを見ると、「指導する人材の不足」と回答する企業の割合が半数を超えて最も高く、次いで、「育成にかける時間がない」が4割程度となっていることが分かる。新卒採用・中途採用の違いで育成負担が異なることが考えられるが、人材育成の場面にも人手不足の影響が及んでいる様子が見て取れる。

〔2〕人材育成の効果

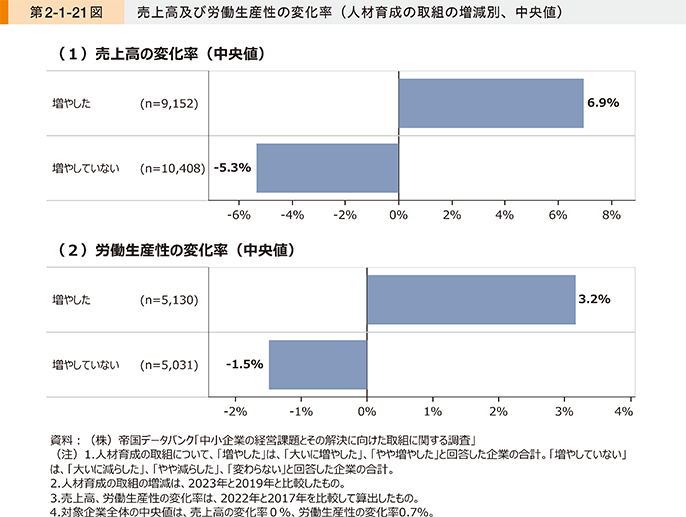

ここからは、人材育成の取組による効果について分析を行っていく。第2-1-21図は、人材育成の取組の増減別に見た、売上高及び労働生産性の変化率(中央値)である。これを見ると、人材育成の取組を「増やした」企業では売上高、労働生産性共に増加している傾向にあり、人材育成の取組は、業績の向上につながる可能性があることが見て取れる。

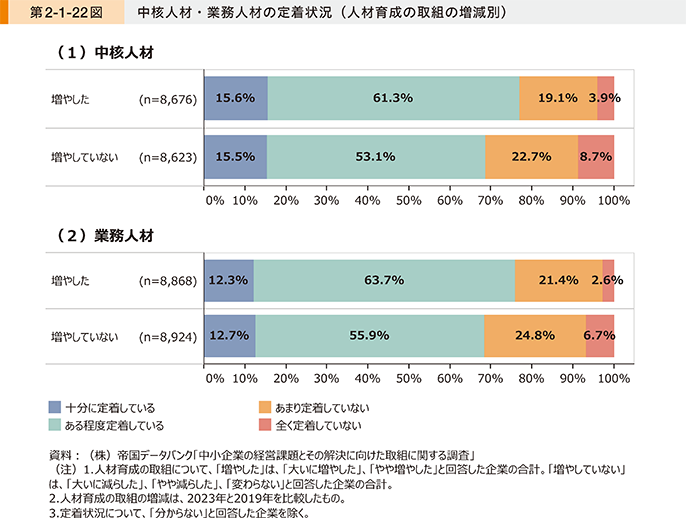

第2-1-22図は、人材育成の取組の増減別に、人材の定着状況について確認したものである。これを見ると、人材育成の取組を「増やした」企業では、中核人材、業務人材共に定着している傾向にあることが見て取れる。このことから、人材育成の取組は人材の定着に寄与する可能性が示唆される。

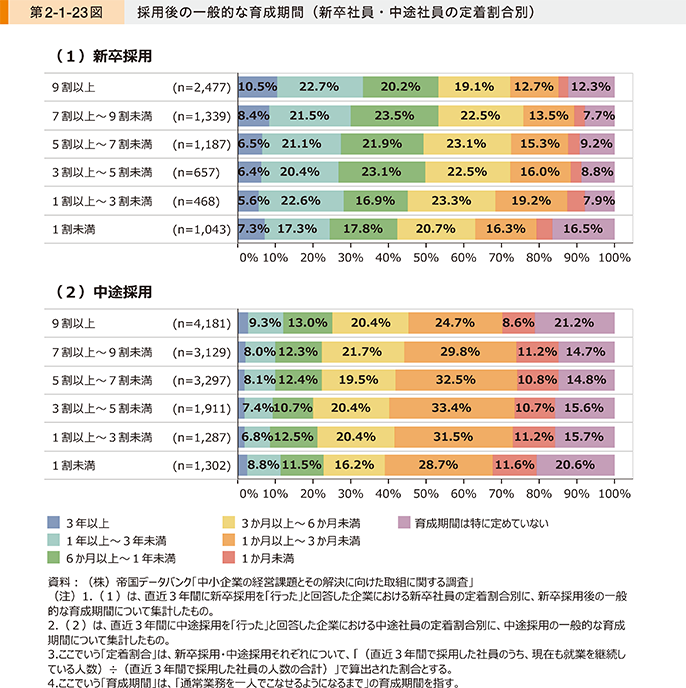

第2-1-23図は、新卒採用・中途採用の従業員について、その定着割合別に、採用後の一般的な育成期間を確認したものである。これを見ると、人材が定着している企業では、長い育成期間が設けられている傾向にあることが分かる。他方、新卒採用、中途採用のいずれにおいても、「9割以上」定着している企業のうち一定数は「育成期間は特に定めていない」とする企業が存在し、人材や状況に応じた柔軟な対応により、定着につなげている可能性も考えられる。

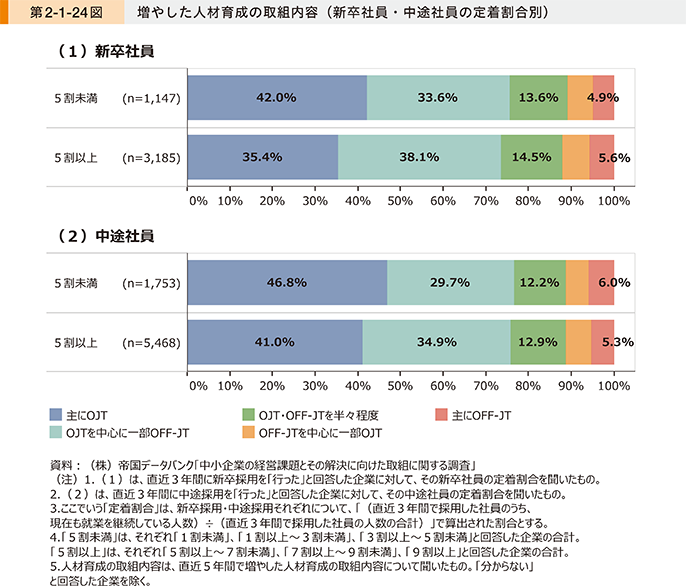

第2-1-18図では、OJTを中心に育成の取組を増やしている企業が多かったことを確認したが、OFF-JTの育成の取組も同時に重要である。第2-1-24図は、新卒社員・中途社員の定着割合別に、増やした人材育成の取組内容を確認したものである。これを見ると、「5割以上」の定着割合である企業では、「5割未満」の定着割合である企業に比べ、「主にOJT」と回答する割合が少なく、「OJTを中心に一部OFF-JT」と回答する割合が高い。このことから、新卒社員・中途社員の定着には、OJTを中心としながら、一定程度のOFF-JTも併せて実施していくことが重要である可能性が示唆される。

〔3〕まとめ

ここまで、中小企業の人材確保における「育成」について、その取組が業績の向上や人材の定着につながっている可能性があることを確認した。人材育成に取り組む上での課題として「指導する人材の不足」、「育成にかける時間がない」という回答が上位に挙がっているが、先行研究12では、これらは中小企業固有の問題ではなく、解決には企業の知恵が問われており、「中小企業経営者のリーダーシップの発揮が不可欠である」とも指摘されている。また、別の先行研究13では、単にOJTやOFF-JTを実施すればよいというものではなく、企業が将来のビジョンや経営計画を定め、従業員と共有することが重要であることが指摘されている。

12 江口(2022)

13 竹内(2024)

事例2-1-2では、人材育成の取組に工夫を凝らし、技術力だけでなく自主性も育てる人材育成を行いながら、自社の高度な技術を継承・発展させている企業の事例を紹介する。

事例2-1-3では、徹底した人材育成によるサービス向上・付加価値向上により顧客満足度を高めつつ、それを自社の強みとして人材確保にもつなげ、成長している企業の事例を紹介する。

事例2-1-2:株式会社九州電化

技術力向上と自主性を育てる人材育成で技術力を継承、発展させている企業

所在地 福岡県福岡市

従業員数 95名

資本金 1,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶強みである高度な技術力を継承していくために、人材育成に取り組む

福岡県福岡市に所在する株式会社九州電化は、1960年に創業しためっき加工を手掛ける企業である。卓越した技能者とされる「現代の名工」2名を輩出した技術力を強みに、同業他社では対応できない特殊な加工を数多く手掛けてきた。これが技術的な実績と開発力の強化につながり、付加価値の高い多品種少量生産体制を確立している。また、「不良品ゼロ」を目指す徹底した品質保証体制を構築していることも同社の特徴だ。同社の山田亮専務はこれらの源泉となっている高度な技術力を継承し、発展させていくことが将来に向けた命題と考え、その解決に向けた様々な人材育成の取組を行っている。

▶基礎の定着と自ら学べる環境による人材育成施策で、技術力と同時に自ら学ぶ風土を育む

入社した社員がまず受けるのが「めっき道場」での訓練だ。工場の自動化が進む中であえて手動のラインを使い、約40工程のめっき処理を手作業で経験させることで基礎的な技術と知識の習得を狙う。山田専務は「最初に基本をしっかりと叩き込んでから様々な自動ラインの現場に入ってもらうことで、応用が利く人材に育つ」と説明する。特殊技能を持つシニア人材を採用し指導役として活用しているほか、トヨタ自動車九州株式会社の元品質保証部長を招いて品質保証体制の強化や生産性向上などの改善活動に取り組むなど、外部人材を積極的に活用し、社員の育成・指導に取り組んでいる。また、国家資格である「電気めっき技能士」の取得に挑戦できる制度も整備している。取得に向けては、先輩社員によるOJT指導に加え、社外で提供されている育成講座や講習会等への参加を推奨している。さらに、e-ラーニングで自習可能とする動画を作成・導入したところ、積極的に自己啓発に励む社員が増え、これまでに、特級2名、1級19名、2級41名の社員が電気めっき技能士の資格を取得している。ほかにも、「全国めっき技術コンクール」への参加を奨励しており、「厚生労働大臣賞」を計6回受賞し、各人の技術力の向上とモチベーションの醸成につながっている。

▶人材育成により新たな分野で技術力を発展、先端分野に携わる若手に期待

このように社員の技術力向上とモチベーションアップを目指した取組は、新たな分野における技術力の発展にもつながっている。近年は先端分野の技術開発にも多く携わっており、パワー半導体、繊維強化プラスチック製品、航空・宇宙、液化水素タンクや水素インフラ、燃料電池やリチウムイオン電池、洋上風力発電機など、取引先からの案件相談をきっかけに新たな挑戦を始めた事業は多岐にわたる。こうした案件が同社に多数持ち込まれるのは、過去の実績だけでなく、同社の技術力が常に進化を続けていることに対する取引先からの期待の表れである。「新しい分野に幅広く挑戦できるのは、主体性を持った社員が増えて仕事に前向きに取り組む社内の雰囲気づくりができているから。先端分野にも積極的に若手を登用しているが、その若手から、先端分野に携われて楽しいという声を聞けるのはとても嬉しいことだ」と、山田専務は同社の将来を担っていく次世代の社員への期待感を語る。

事例2-1-3:株式会社ねぎしフードサービス

『人財共育』によりサービス品質を継続的に高めることで、付加価値向上と人材確保につなげ、成長している企業

所在地 東京都新宿区

従業員数 141名

資本金 5,000万円

事業内容 飲食店

▶地域ナンバーワンを目指したドミナント戦略でブランドを構築

東京都新宿区に本社を置く株式会社ねぎしフードサービスは、飲食店「牛たん とろろ 麦めし ねぎし」を首都圏1都3県に39店舗(2023年12月時点)展開する企業である。1981年に新宿・歌舞伎町で1号店をオープンして以降、牛タンをメインに据えた定食を終日提供する業態を確立。提供するメニューの味はもちろん、サービスの質でも首都圏ナンバーワンを目指し、ドミナント戦略の下でブランドを築き上げてきた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、3割の売上高減少に見舞われたものの、新たに出店したテイクアウト・デリバリー専門店「デリキッチン」は同社のブランドを背景に瞬く間に浸透し、売上回復に大きく貢献した。現在7店舗まで拡大した「デリキッチン」は引き続き好調で、2023年4月期決算の売上高は過去最高水準となっている。

▶手厚い従業員教育でサービス品質を高め、顧客満足度の向上が次の働き手を呼ぶ

同社の根岸榮治社長は自社を「人財共育型企業」と称し、経営理念の共有と従業員教育に力を入れている。ブランド戦略上、出店地域を本社から約60分圏内に絞っているが、これは「従業員が経営理念を共有し、常にコミュニケーションを取るため」でもある。同社では、本社に置く研修機関「ねぎし大学」に最低でも月1回は社員を集め、経営理念や調理、接客ノウハウなどについて教育。それを各店舗のアルバイトに還元させる体制や、今では人を育てた人が評価される評価制度とそれを反映する給与制度も確立している。このように「人」への徹底的な投資によりサービスの付加価値を高めてきたことが、顧客満足度の向上にもつながり、価格転嫁による値上げへの理解にも寄与している。また、人手不足が大きな課題となる中、同社では毎年約1,000人のアルバイトが入れ替わっているが、アルバイトの募集活動も順調で、応募理由の多くが「食べに来て、ここで働きたいと思ったから」であるという。

▶「人」への投資を続け、更なる成長を目指す

2019年にセントラルキッチンを埼玉県狭山市に新設し、食材の加工能力が拡大した。今後は同工場に冷凍設備を導入し、食材をより遠くまで届けられる仕組みを構築することで、首都圏外への展開も計画している。更なる事業拡大を構想する中で、根岸社長は「今後は待遇を良くしていかないと人は集まらない。待遇を改善するには、おいしいものに付加価値を積み重ねることで成長を続け、地域ナンバーワンになること。我が社は人財を育てることを強みとし、それによって経営理念の一つでもある『働く仲間の幸せ』が実現できると信じている」と語る。

4.人材の定着

〔1〕働き手のニーズ

ここまで、人材確保の手法としての「採用」及び「育成」に係る取組について確認してきた。最後に、人材の定着につながり得る様々な取組について分析を行っていく。

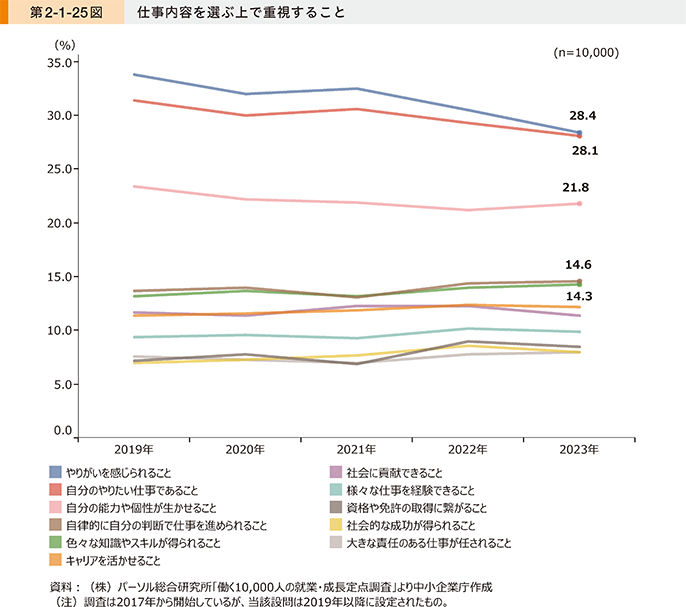

第2-1-25図及び第2-1-26図は、働き手が仕事内容を選ぶ上で重視することを確認したものである14。第2-1-25図を見ると、足下では、「やりがいを感じられること」、「自分のやりたい仕事であること」と回答する割合が減少傾向にあり、「自分の能力や個性が生かせること」の割合が若干増加していることが分かる。

14 (株)パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」:同社が2017年から2023年の毎年2月から3月にかけて実施。調査対象は全国の15~69歳の有職者男女10,000人(性別及び年代は国勢調査の分布に従う)。

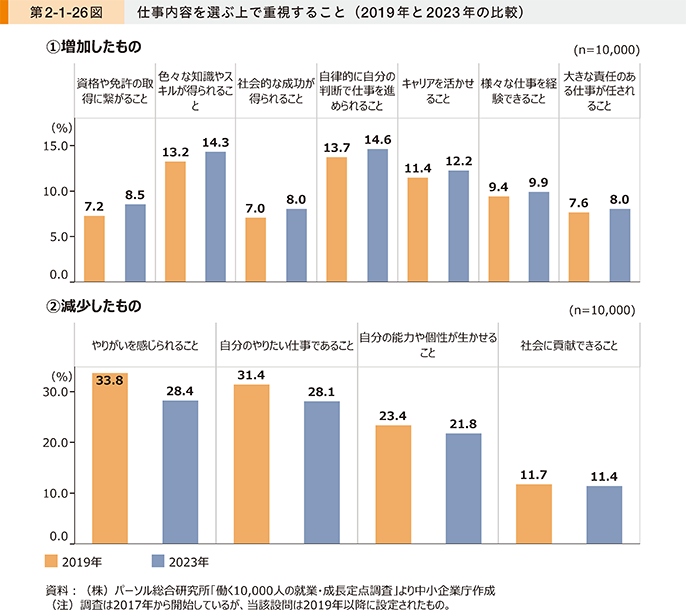

第2-1-26図は、第2-1-25図における2019年と2023年の数値を比較したものである。これを見ると、最も増加したのは「資格や免許の取得に繋がること」、次いで「色々な知識やスキルが得られること」であり、働き手は自身が成長できると感じられる仕事を求めていることが示唆される。一方、最も減少したのは「やりがいを感じられること」、次いで「自分のやりたい仕事であること」であり、いずれも全体の中で回答割合が高いもので、働き手が重視することについて、トレンドに変化が起きている可能性が示唆される。この結果から一概にいえないものの、働き手のニーズの変化にも目を向け、人材確保に向けた取組を検討していくことが重要と考えられる。

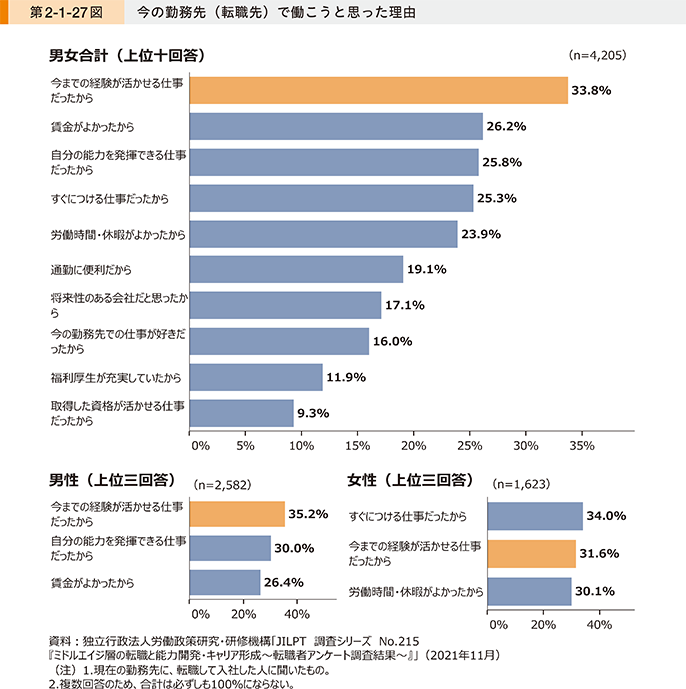

第2-1-27図は、転職者が今の勤務先で働こうと思った理由について確認したものである15。これを見ると、「今までの経験が活かせる仕事だったから」と回答する割合が男女共に高く、働き手が自身の経験や能力を発揮できる業務分担や配置を検討することが有効と考えられる。また、女性においては「労働時間・休暇がよかったから」など働き方も重視されており、こうしたことも踏まえて待遇や働き方を検討していくことが重要といえる。

15 独立行政法人労働政策研究・研修機構が30歳以上55歳未満、フルタイム勤務者、正社員及び非正社員(嘱託・契約社員、派遣社員など)の男女を対象に、2020年12月にアンケート調査を実施。回答者数:転職経験者4,205人、転職未経験者2,498人の合計6,703人。

〔2〕定着に向けた取組

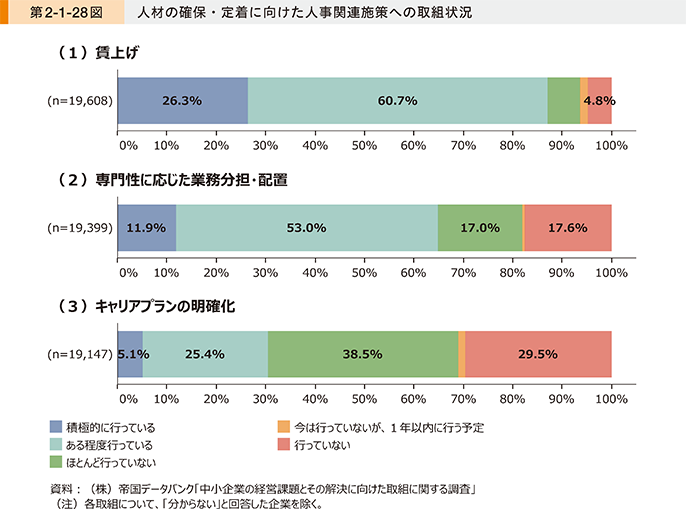

第2-1-28図は、人材の確保・定着に向けた人事関連施策への取組状況について確認したものである。これを見ると、「賃上げ」は8割以上、「専門性に応じた業務分担・配置」については6割以上の企業が「積極的に行っている」、「ある程度行っている」と回答している一方、「キャリアプランの明確化」は、3割程度となっている。「キャリアプランの明確化」は先行研究16も指摘しているように、自身が成長する将来像を描けることが働き続けるモチベーションにつながる可能性があり、次の第2-1-29図では、同取組と人材の定着の関係性について見ていく。

16 日本政策金融公庫総合研究所(2018)

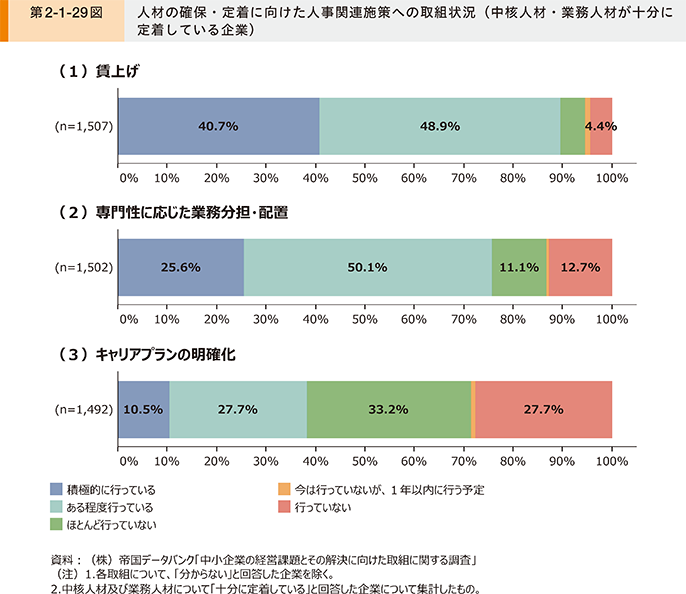

第2-1-29図は、第2-1-28図で確認した人材の確保・定着に向けた人事関連施策の取組状況について、中核人材・業務人材が十分に定着していると回答した企業のみを対象に集計したものである。これを見ると、人材が定着している企業では、いずれの取組についても第2-1-28図と比べて「積極的に行っている」割合が高く、比較的取組が進んでいることが分かる。このことから、人材の定着に対して、「賃上げ」、「専門性に応じた業務分担・配置」、「キャリアプランの明確化」が一定程度寄与している可能性が示唆される。

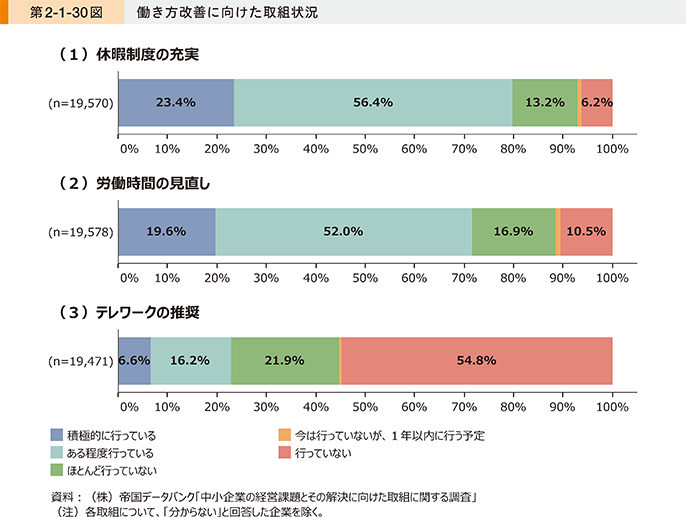

第2-1-27図では、特に女性が転職する際に働き方を重視している状況を確認した。第2-1-30図は、働き方改善に向けた取組状況について見たものであるが、ここでは、働き方改善につながり得る取組として、「休暇制度の充実」、「労働時間の見直し」、「テレワークの推奨」に着目した。これを見ると、「休暇制度の充実」、「労働時間の見直し」については、7割超の企業が「積極的に行っている」、「ある程度行っている」と回答しており、多くの企業で取り組まれていることが分かる。一方、「テレワークの推奨」は、「行っていない」と回答した企業が過半数を占めていることが見て取れる。

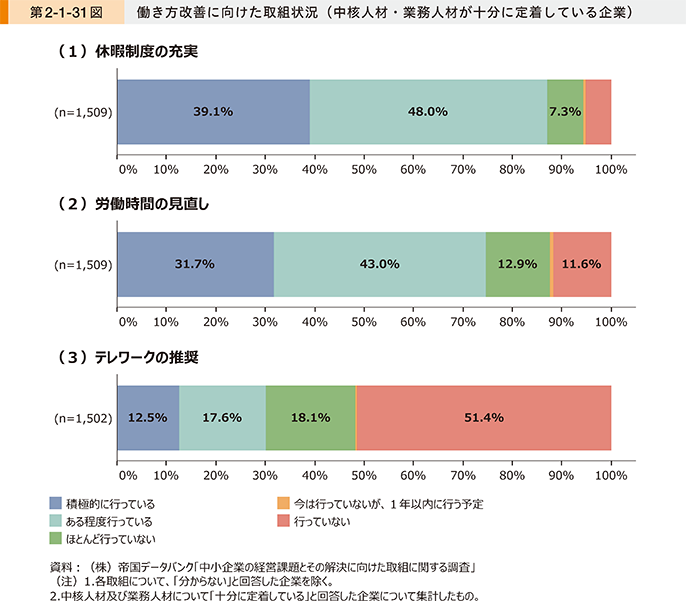

第2-1-31図は、第2-1-30図で確認した働き方改善に向けた取組状況について、中核人材・業務人材が十分に定着していると回答した企業のみを対象に集計したものである。これを見ると、人材が十分に定着している企業では、いずれの取組についても第2-1-30図と比べて「積極的に行っている」割合が高く、比較的取り組まれていることが分かる。

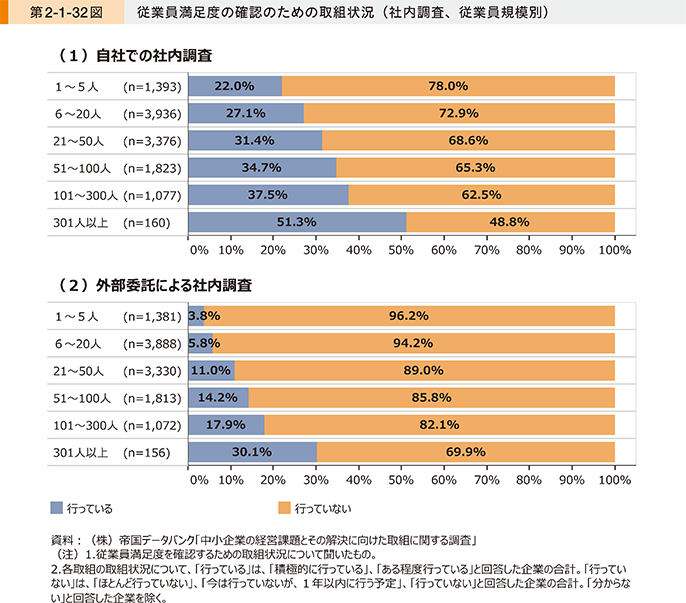

第2-1-32図は、従業員満足度を確認するための取組状況について確認したものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど、社内調査を行って従業員満足度を確認している様子が見て取れる。特に、「301人以上」の企業では、過半数が自社での社内調査を「行っている」ことが分かる。

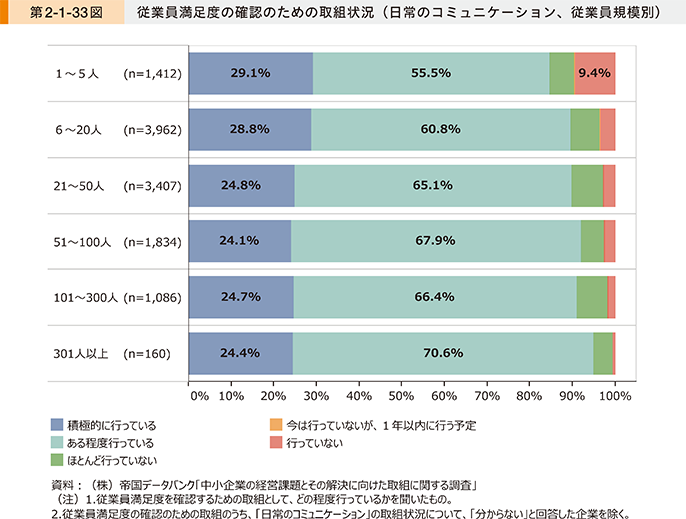

第2-1-33図は、従業員満足度を確認するための取組として日常のコミュニケーションにどの程度取り組んでいるかを確認したものである。これを見ると、従業員規模の小さい企業ほど「積極的に行っている」と回答している傾向にあり、従業員規模の小さい企業では、社内調査をせずとも日々のコミュニケーション等で満足度を確認できている可能性もある。一方で、「行っていない」と回答する企業も従業員規模の小さい企業ほど多く、必要性の有無が企業によってはっきりと分かれている可能性がある。

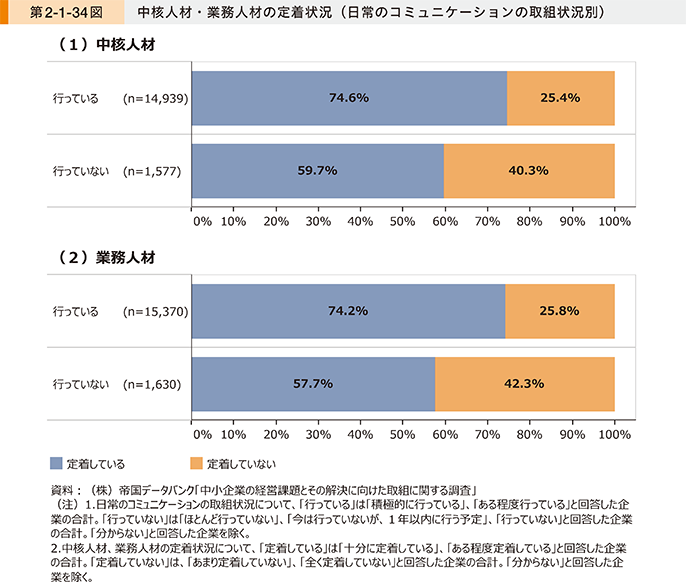

第2-1-34図は、第2-1-33図で示した日常のコミュニケーションの取組状況別に、中核人材及び業務人材の定着状況を見たものである。これを見ると、日常のコミュニケーションを「行っている」企業の方が、「行っていない」企業に比べて、中核人材・業務人材のいずれも定着していることが分かる。このことから、社内調査といった大がかりな取組でなくとも、日常のコミュニケーションを取っていくことが、人材の定着につながり得ることが示唆される。

〔3〕まとめ

本項では、中小企業の人材確保における「定着」につながり得る取組について確認した。第2項で確認したように、新規採用は中小企業にとって難しい状況にあるが、人材の確保は採用して終わるわけではなく、その人材に自社の企業活動に貢献し続けてもらう必要がある。そのためには、働き手から働き続けたいと思われるような職場を目指し、職場づくりに取り組むことで、定着を促すことも重要であると考えられる。

事例2-1-4では、人材の定着を会社単位ではなく地域単位で捉え、会社の枠を超えた研修等の人材交流を通じ、地域の企業と連携して人材育成と同時に定着率の向上に取り組む企業の事例を紹介する。

事例2-1-4:株式会社新越ワークス

会社の枠を超えた新入社員研修や人材交流を通じ、人材の育成と定着に取り組む企業

所在地 新潟県燕市

従業員数 114名

資本金 2,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶人材不足の課題に、地域の企業と連携して対応

新潟県燕市の株式会社新越ワークスは、1963年に金網の製造工場として創業し、現在は主に業務用厨房機器の製造販売を手掛ける企業である。1980年代には金属加工の技術を応用してキャンプ用品にも進出し、「UNIFLAME」というブランドで全国に展開。近年のキャンプ用品市場の拡大もあって、売上げ全体の5割程度を占めるまでに成長している。燕地域は金属加工業の集積地であり、地域全体で技術者を確保していく必要があるが、地域内の多くの企業が人材不足に悩んでおり、同社も例外ではない。そのような中で、2022年に32歳で同社の代表に就任した山後佑馬社長は、地域の企業と連携し、新入社員を対象とした合同研修会の開催や、中堅社員を対象とした技術者同士の相互出向など、人材の採用拡大・育成・定着を図るための独自の人事施策を展開している。

▶人事担当者の発案で、他社の若手社員と合同で新入社員の研修会を開催

同社が2022年から他社の若手社員と合同で開始した新入社員の研修会は、人事担当者のアイデアから始まった。発案した安達彩主任は「人事や採用について他社の取組や工夫を知らないままではいけないと思い、企業合同の採用説明会に足を運んだ。そこで、人が集まっている企業のブースに目を付けて、人事担当者に声を掛けたところ、合同で新入社員研修をやってみようという話になった」と振り返る。研修は、若手社員による会社説明(プレゼン)の後、各社混合のグループワークを実施。研修後には懇親会も行い、交流の場も提供している。新入社員と若手社員の双方に好評で、2023年9月には第2回を実施した。参加した新入社員の本宮信也氏は「地域の他社のことを、それぞれの会社の先輩に聞けて勉強になった」と語る。安達主任も「ほかの会社の良いところを、合同研修会に参加した社員が社内に還元してくれる。自社に足りないものに気付くことができ、業務改善につなげられることがありがたい」と効果を感じている。このような取組もあり、直近3年における同社の新入社員の定着率は100%を達成。入社後の研修体制などが評判となり、2023年は7名の新入社員の採用にも成功している。

▶社員の「自分で考え、改善する力」を会社の強みとして、社員が声を出せる職場へ

毎年入社する新入社員の存在は、日々の業務への改善意識や、社内全体の育成意識の醸成にもつながっている。同社では、「新入社員の仕事は失敗すること」との認識が社内に浸透している。失敗を責めるのではなく、改善につなげていく、という意識付けが管理層にできているという。また、新入社員や若手社員に限らず、中堅社員にも他社との交流を促す取組を開始しており、地域の同業他社に一定期間出向させることで、他社の技術や職場環境を学んでもらうほか、自社とのギャップを肌で感じてもらうことで自社の改善につなげている。「社員たちに、自分で考え、改善する力が身に付いてきた。学ぶ機会を自ら探し知識を習得する社員が増え、それが会社の強みにもなっている。今後も、チャレンジしたいことを声に出せる職場にしていきたい」と山後社長は語る。