第3節 地域を支える商店街及び小規模事業者

本節では、感染症流行の影響を受ける中で、商店街において新たに生じた取組や、商店街の地域の持続的発展における役割について確認していく。

1.商店街

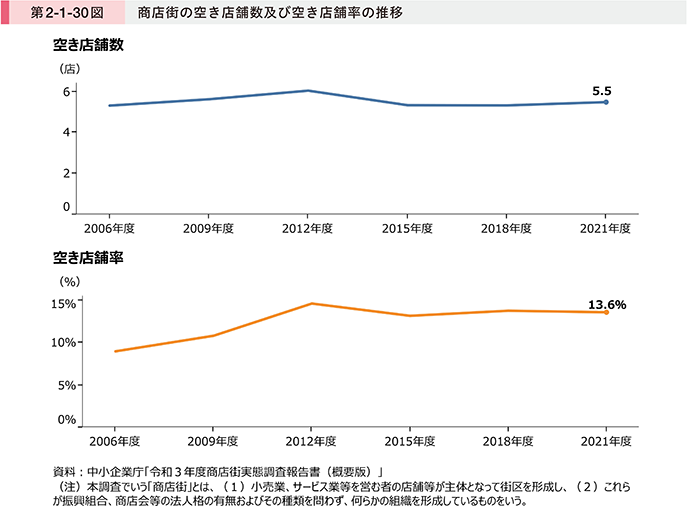

〔1〕商店街の空き店舗数・空き店舗率の推移

第2-1-30図は、中小企業庁(2022)「令和3年度商店街実態調査報告書(概要版)」19における、商店街当たりの空き店舗の平均店舗数及び平均空き店舗率の推移を見たものである。これを見ると、2021年度における商店街当たりの平均空き店舗数は5.5店、空き店舗率は13.6%となっており、感染症拡大前に比べて大きい上昇、下降は見られないが、空き店舗率は2006年度から徐々に増加していることが分かる。

19 詳細は、中小企業庁(2022)P5を参照。

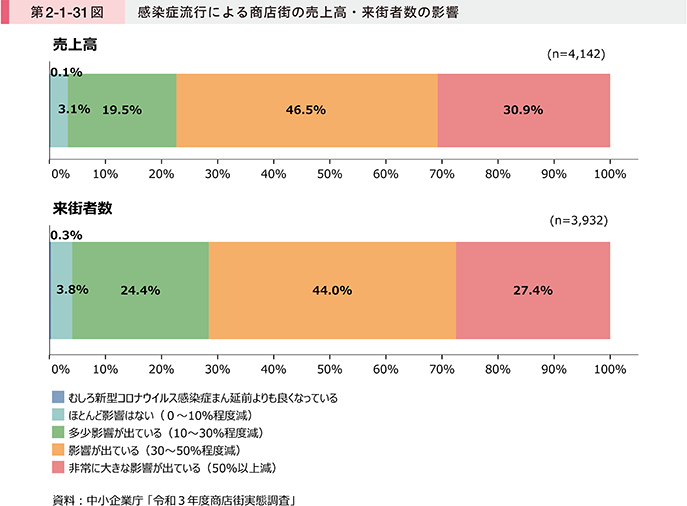

〔2〕感染症流行による商店街の売上高・来街者数への影響

第2-1-31図は、中小企業庁が実施した「令和3年度商店街実態調査」20を用いて、感染症流行による商店街の売上高・来街者数への影響について見たものである。これを見ると、約8割を超える企業が、感染症流行による売上高・来街者数の減少の影響を受けていると回答していることが分かる。このことから、感染症流行が多くの商店街の商業機能に対して影響を与えていることが分かる。

20 中小企業庁「令和3年度商店街実態調査」:中小企業庁が2021年10月において、全国12,210の商店街を対象にアンケート調査を実施(有効回答5,105件、回収率41.8%)。

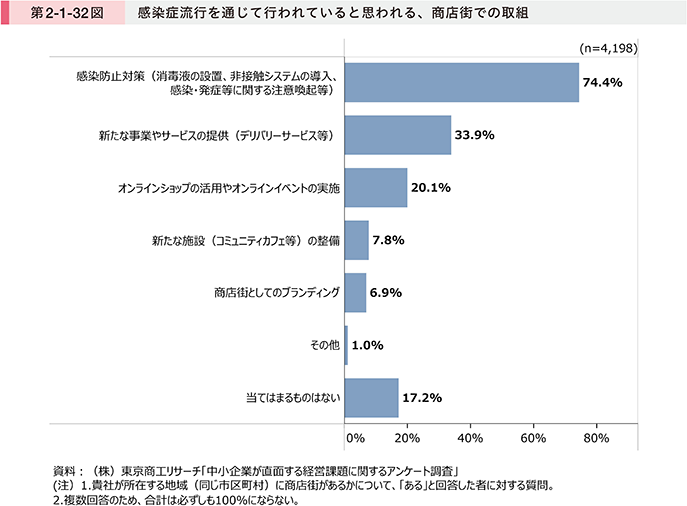

〔3〕感染症流行を通じて行われている商店街の取組

第2-1-32図は、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」21を用いて、企業が所在する地域(同じ市区町村)にある商店街において、感染症流行を通じて行われていると思われる、商店街での取組を見たものである。これを見ると、「感染防止対策(消毒液の設置、非接触システムの導入、感染・発症等に関する注意喚起等)」が最も高く74.4%となっている。次いで「新たな事業やサービスの提供(デリバリーサービス等)」が高く、33.9%となっている。このことから、感染症流行を受けて、基本的な感染防止対策だけでなく、商店街を挙げて新サービスを提供している兆候が見られる。

21 本アンケートの詳細は第1部第1章第3節を参照。

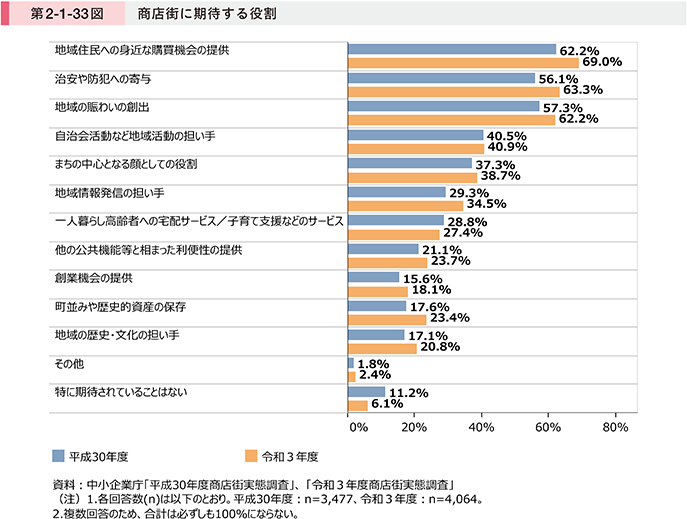

〔4〕商店街の役割

第2-1-33図は、中小企業庁が実施した「平成30年度商店街実態調査22」及び「令和3年度商店街実態調査」を用いて、商店街の役割について「期待されていると思うもの」について見たものである。これを見ると、「地域住民への身近な購買機会の提供」がいずれの年度においても最も高くなっている。また、「地域の賑わいの創出」や、「地域情報発信の担い手」も、平成30年度と比べて、令和3年度における回答割合が上昇している。このことから、商店街に対しては、商業機能だけでなく、コミュニティ、人が集まる場所としての社会的機能への期待が高まっていることが分かる。

22 中小企業庁「平成30年度商店街実態調査」:中小企業庁が2018年10月において、全国12,096の商店街を対象にアンケート調査を実施(有効回答4,234件、回収率35.0%)。

コラム2-1-3では地域の商店街において、地域の関係者を巻き込んでテナントミックスに取り組んでいる事例を紹介している。

コラム2-1-3:まちづくりと商店街の再構築

商店街は、商業機能のみならず、地域の雇用や生活関連サービスなど生活に不可欠な機能を担う主体として、また、地域におけるコミュニティの拠点として重要な存在である。

しかし、人口減少・少子高齢化をはじめ、長期化するコロナ禍やデジタル化の普及に伴う購買行動の多様化、空き店舗の増加による面的な魅力の減少など、商店街が直面する課題は、地方を中心に深刻さを増している状況にある。

こうした社会経済の変化を受け、商店街も大きな転換期を迎えている。今こそ、地域課題の解決やライフスタイルの変化等に対応し、地域住民やコミュニティのニーズに応えた役割・機能をより一層高めていくことが重要となっている。

今後、地域の商店街が持続的に発展していくためには、地方公共団体をはじめとする地域の関係者と課題や地域ニーズを共有し、それぞれの地域で期待される役割や機能を踏まえ、自己変革を図っていくことが求められる。

経済産業省では、商店街の自己変革の取組を後押しするため、商店街が地域の住民のニーズを調査・把握して最適な供給体制(テナントミックス)の構築を実現しようとしている取組や、地域資源等を活用して域内外からの需要獲得・地域の魅力向上に寄与する取組等を支援している。

まず、地域の商店街において、地域の関係者を巻き込んでテナントミックスに取り組んでいる事例を紹介する。

長野県辰野町の「下辰野商店街」は、飛び飛びの空き店舗を利活用した多様なコミュニティを繋ぐ商店街複合化によるエリアリノベーションを行う商店街である。

下辰野商店街は、いわゆる「シャッター商店街」であったが、これまでの商店街になかった店舗や、異なる属性の来街者を増やし、「トビチ商店街」として更なるブランディングを進めるため、AIカメラを設置し、来街者の性別や年代等を把握するとともに、商店街内の空き店舗を活用し、チャレンジスペース、コワーキングスペース等を整備した。

この取組をきっかけに、施設の整備にとどまらず、多様な属性の人が交わる空間ときっかけを作ったことにより、地域内外からクリエイター等が来街するなど、商店街に関わりを持つ人々や新規出店者が増加するとともに、回遊性が高まり、以前よりも消費活動が活発化している。

今後は、空き家を活用した宿泊施設の出店検討や、より精度の高いデータ分析を行い、来街者ニーズに合った商品開発等に繋げていく取組を行っていく。

秋田県能代市の「能代駅前商店会」は、「マルヒコビルヂング」からはじめる木都再興プロジェクトを行う商店街である。

能代市は、東洋一の「木都」と称されていた時代は、能代駅前商店会も人通りの多さで賑わっていたが、その後、人口減少や後継者不足などから空き店舗が増加してきた。この状況を打破するため、秋田県や秋田市、市民団体等と連携し、若者や子育て世代の支援や創業支援を目的とした複合施設「マルヒコビルヂング」を整備し、地域コミュニケーションの促進や空き店舗の再生に向けた取組を行っている。

この取組をきっかけに、地域の関係者間のコミュニケーションが深まるとともに、金融機関やシェアオフィス入居企業からのサポートもあり、空き店舗オーナーと新規企業者のマッチングなどが行われるなど、地域のにぎわい創出の取組が増加している。

今後は、新規創業をはじめ、地域住民の商店街への来訪や、データ分析等の結果を踏まえ、子育て世代や若年層を対象とした店舗を増やしていく取組を行っていく。

このような取組が、地域の商店街で動き始めてきている一方で、地域の商店街が抱える課題も多様化・複層化しており、十分に取り組めていない商店街も存在している。

こうした商店街に対して、地域の商店街等が抱える課題を解決し、当該地域の魅力・価値向上を図り、持続可能な地域に変化したいという思いを持つ商店街等を対象に、専門家の派遣及びワークショップの開催を通じ、課題解決に向けた取組を伴走支援している。

また、地域における本質的な課題を発見するとともに、関係者間の合意形成や持続可能な実施体制の整備など、地域を俯瞰して課題の抽出等ができる人材(まちづくり人材)の育成も重要であるとともに、既存の取組だけでなく、地域価値・コンセプトの再定義を行い、面的地域価値の向上に繋げていくことも重要である。

商店街はそれぞれに、地域独自の個性と多様性を多く持ち合わせている。地域の強みを「稼ぐ力」の強化に繋げるとともに、地域価値を高めていくことで、商店街の一層の活性化に取り組み、今後とも地域経済を牽引していく存在となってもらいたい。

2.地域における小規模事業者の存在感

本項では、地域における小規模事業者の存在感を確認していく。

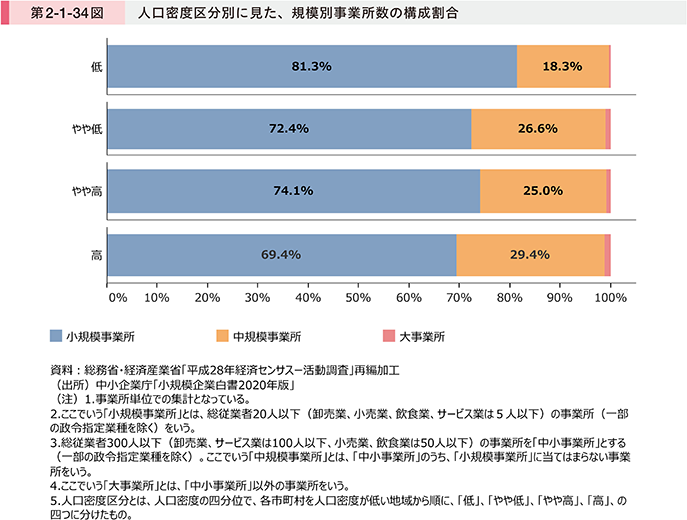

第2-1-34図は小規模企業白書(2020)において、小規模事業所、中規模事業所、大事業所のそれぞれが占める事業所数の構成割合を、人口密度区分別に確認したものである23。これを見ると人口密度が低い地域において、事業所数全体に占める小規模事業所の割合が81.3%と、ほかの人口密度が「高」、「やや高」、「やや低」の地域と比べて高くなっていることが分かる。

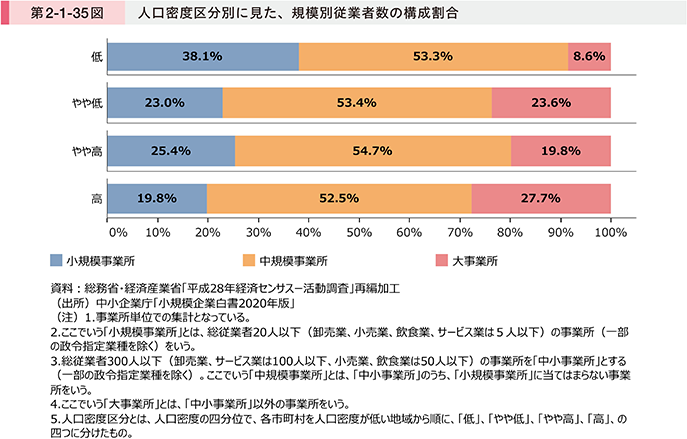

23 第2-1-34図、及び第2-1-35図の詳細は、2020年版小規模企業白書第2部第1章第1節を参照。

また、第2-1-35図は同様に、小規模企業白書(2020)において、小規模事業所、中規模事業所、大事業所のそれぞれが占める従業者数の構成割合を、人口密度区分別に確認したものである。小規模事業所の割合に着目すると、人口密度が低い地域において、構成割合が38.1%となっており、ほかの人口密度「高」、「やや高」、「やや低」の地域と比べて高くなっていることが分かる。このように、人口密度の低い地域において、小規模事業者の存在感は大きくなっており、地域経済の持続的な成長・発展という観点からも、小規模事業者の存在は重要である。

最後に、こうした地域において事業の継続・発展に取り組む事業者の事例を紹介する。事例2-1-9は、地域において事業承継を行いながら新たな取組に挑戦し、持続的な成長を目指している企業の事例である。また、事例2-1-10は、サービスを展開するために、必要な専門知識等を身に付けた上で創業し、地域への貢献を目指して経営している企業の事例である。

事例2-1-9:株式会社ふくべ鍛冶

地域において、事業承継を行いながら新しい取組に挑戦し、事業の持続的な成長を目指している企業

所在地 石川県能登町

従業員数 16名

資本金 950万円

事業内容 金属製品製造業

▶地元の住民や事業者に対する思いも後押しし、家業を承継

石川県能登町の株式会社ふくべ鍛冶は、包丁などの刃物の製造・販売・修理等を行う企業である。明治41年に創業以来、地域に根ざして事業を運営してきた。干場健太朗代表取締役社長は、能登町役場で地方公務員として勤務しており、役場の定年を迎えてから、家業である同社に戻る予定だった。しかし、ホームセンターやネット販売事業者等との競争による業績低迷や母の急逝に伴い、父である前社長が廃業の意思を示したことを受け、事業承継を決意。同社が廃業してしまった場合、「これまで関わりがあった地域の住民や事業者が不便になる」という思いも後押しし、2013年に入社。鍛冶職人としての技術習得に努めながら、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部の支援を受け、事業承継の準備を進め、2020年に社長に就任した。

▶移動販売やインターネットを活用したサービスの立ち上げなど、新しい取組に挑戦

干場社長は入社後、同社の成長に向けた新しい取組にも着手した。高齢者の顧客が刃物の修理のためにバスで1時間かけて同社を訪問する姿を見たことをきっかけに、2013年に「移動鍛冶屋」を開始。小型トラックで集落を回り、刃物の修理等を行うサービスで、同社の商圏が拡大するとともに、高齢者ら買い物弱者の支援にも役立っている。また同サービスで収集した地域の困り事やニーズを基に、同社独自の商品開発にもつなげた。

さらに、包丁研ぎ宅配サービス「ポチスパ」を新たに立ち上げた。インターネットで注文すると、利用者の自宅に専用の箱が届き、そこに包丁を梱包し郵送することで、同社の職人が修理して1週間程度で送り返す内容となっている。公益財団法人石川県産業創出支援機構の助言を受けながら、1年がかりで準備を進めた。例えば他社の類似サービスを調査し、料金が一律でなく送料が別途かかるなど利用者に不便な設定となっている点に着目。指定サイズの範囲内であれば定額かつ送料無料とし、利用者が使いやすい料金設定になるよう工夫した。

▶順調に成長を続け、地域の雇用にも貢献

干場社長が新たに行った取組は業績にも好影響を与えており、入社した2013年と比較して、2022年の売上高は10倍となった。また社員数も2013年は2名だったところ、2022年には16名へと増加し、地域の雇用にも貢献。「ポチスパ」はサービスの開始以来、利用者数が年々増加しており、月平均で約500件、多いときには1,000件注文が入る状況になっている。また、主に料理人を対象とした長包丁専用の「ポチスパロング」など派生サービスも生まれており、いずれも顧客から好評を得た。現在は「ポチスパ」の米国進出を目指し、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)の支援を受けながら、現地の市場調査も行っている。「今後も鍛冶屋の事業を継続させて地域のお客様に安定してサービスを提供し続けられるよう経営をしていきたい。」と干場社長は語る。

事例2-1-10:株式会社あしたのたのしみ

就業経験等により専門知識を身に付けた上で創業し、その後も順調に経営を続けている企業

所在地 沖縄県浦添市

従業員数 1名

資本金 100万円

事業内容 専門サービス業

▶学生時代から起業家を志す

沖縄県浦添市にある株式会社あしたのたのしみは、色彩に関する専門知識をいかしたパーソナルカラー診断や、建築物の色彩設計、色みをいかした雑貨販売等を展開する企業。代表の我那覇奈緒代表取締役社長が、当初個人事業として2017年に創業した。高校時代から、家庭を持ちながらも融通を利かせた働き方に魅力を感じており、将来的なライフプランを見据え「自由に仕事をしたい」という気持ちを抱いていた。その傍ら、色彩にも関心を持っていたことから、高校在学中に色彩検定1級を取得。当時はスタイリストを目指しており、卒業後は東京の服飾に関する専門学校へ進学した。専門学校では、カリキュラムとして様々な業種の現場に赴く機会が多く、自分らしく働く方々と関わる機会に恵まれた。デザインやファッション、ビジネスの知識に触れる中で、世の中にはこれまで知らなかった多くの仕事があることを認識し、「仕事は自分でつくり出せる」という感覚を持ったことが、起業への関心を更に高めることとなった。

▶独立を前提に沖縄県の企業に就職し、専門知識や幅広い業務経験を身に付ける

専門学校卒業後は、色彩心理学をいかしたサービスを展開する沖縄県の企業に就職。就職先の社長とは、高校時代に縁があり、将来の独立を前提として入社した。入社以降は、色彩に関する知識に磨きを掛けつつ、新たに心理学の知識も習得した。「人と人のつながりでお仕事を頂いているので、クライアントの気持ちを酌み取る面でも心理学は役立っている。」と我那覇社長は言う。

また、少人数の会社だったことから、幅広い業務に対応し、営業や事務的な内容の習得も進んだ。パソコンソフトの操作も独学で学び、広告での業務等にも役立てた。社長の秘書としての役割も担っていたため、顧客先へ同行する際は、「経営者としての振る舞いや考え方を、隣で吸収できたことも有益であった。」と言う。さらに勤務する傍ら国が支援する女性起業塾にも参加し、経営のノウハウ等を身に付けた上で創業に至った。

▶7年間の勤務を経て個人事業者として創業、2023年には法人化

創業以降、これまで培った専門知識やその他業務で得た経験を活用しながら、順調に業績は推移している。創業当初は、顧客獲得が課題であったが、異業種交流会に積極的に参加したり、行政と連携しながら講座を開催する機会を設けるなど、人や機関とのつながりを大切にしながら集客してきた。それぞれの顧客に合う色彩の提案を広く行い、これまで多くの顧客の心をつかんできている。また、自身のライフイベントの変化にも柔軟に対応し、家庭と仕事のバランスを保つことを実現している。2023年の初めには個人事業者から法人成りを実施。雑貨品の販売に関して、法人からの引き合いも増えており、売上面での成長が見込まれている。「今までは個人のお客様を対象としたビジネス展開が中心だったが、観光産業が盛んな沖縄県の特性をいかしたBtoBビジネスにも挑戦し、より多くの人に色彩のもたらす効果を実感してもらいたい。」と我那覇社長は語る。