第2節 地域課題の解決に取り組む事業者の連携

第1節の第2-1-13図で確認したように、黒字事業者の方が赤字事業者よりも、黒字化に向けた取組として「連携して取り組んでくれる相手の発掘」に取り組んでいる割合が高いことが分かった。こうした点を踏まえて、本節では地域課題解決事業に取り組む事業者の連携の状況や課題などについて確認していく。

1.地域課題の解決に取り組む事業者の連携状況

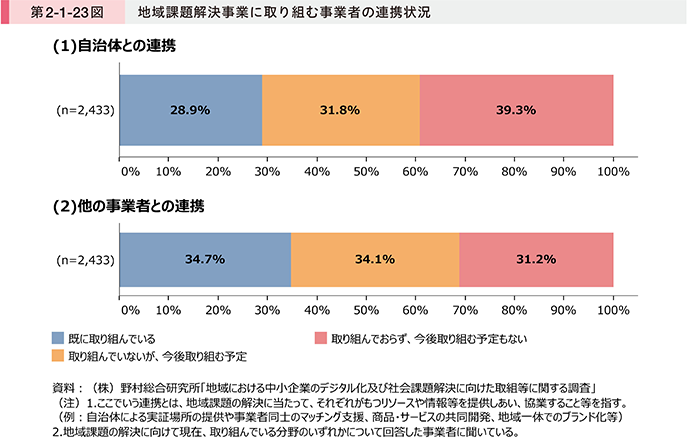

第2-1-23図は、現在、地域課題解決事業に取り組んでいる事業者において、自治体や他の事業者との連携状況を確認したものである。自治体との連携状況を見ると、「既に取り組んでいる」又は「取り組んでいないが、今後取り組む予定」と回答した事業者の割合の合計が約6割であり、半数以上の事業者は自治体と連携して取り組む可能性があることがうかがえる。また、他の事業者との連携について見ると、「既に取り組んでいる」又は「取り組んでいないが、今後取り組む予定」と回答した事業者の割合の合計が約7割となっており、自治体との連携と同様に半数以上の事業者は他の事業者と連携して取り組む可能性があることがうかがえる。

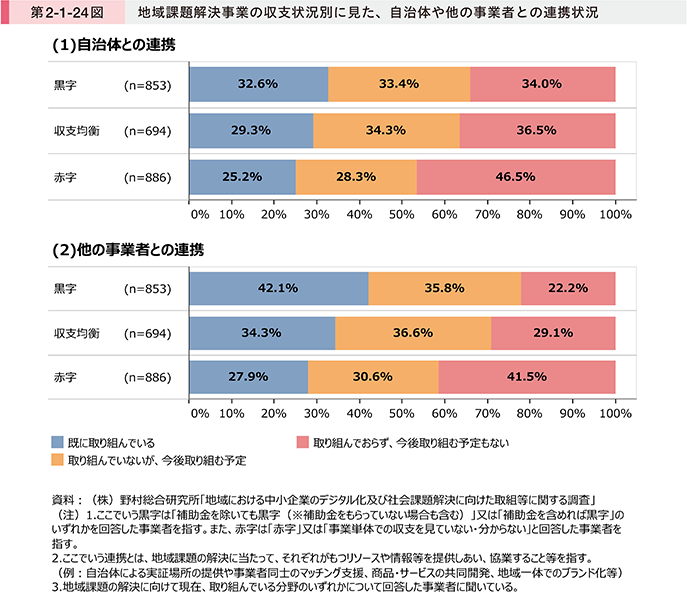

続いて、第2-1-24図は、収支状況別に自治体や他の事業者との連携状況を確認したものである。これを見ると、黒字事業者の方が赤字事業者よりも「既に取り組んでいる」と回答した割合が高いことが分かる。

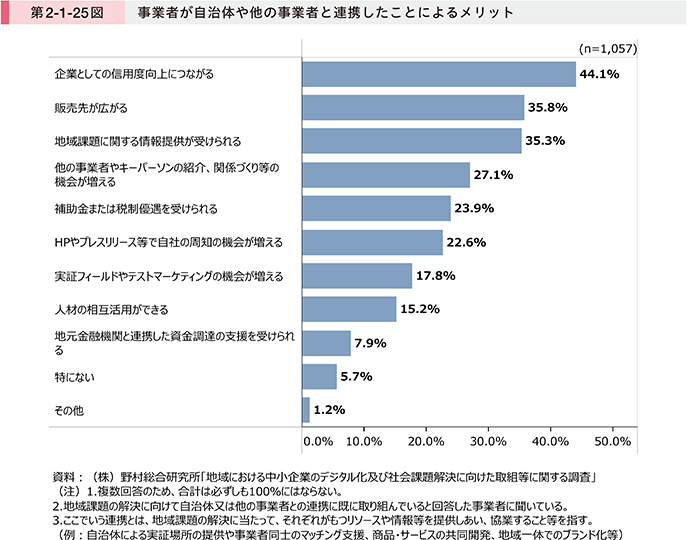

第2-1-25図は、前掲の第2-1-23図で自治体や他の事業者どちらかとの連携に「既に取り組んでいる」と回答した事業者において、連携したことによるメリットを確認したものである。これを見ると、「企業としての信用度向上につながる」や「販売先が広がる」、「地域課題に関する情報提供が受けられる」といった項目が上位に挙げられている。地域課題解決事業に取り組む事業者は、連携を通じて企業としての信用度向上や販売先の拡大、地域課題のニーズ把握などにつながり、同事業の黒字化を実現している可能性が考えられる。

ここまで見てきたように、黒字事業者の方が地域課題の解決において自治体や他の事業者と連携して取り組んでいる割合が高いことが分かった。また、自治体や他の事業者と連携することは、企業としての信用度向上や販路獲得などの点でも有意義であることが分かった。

2.地域課題の解決に取り組む事業者と自治体の連携

第2-1-2図で確認したように、自治体において事業者が地域課題解決に取り組むことの必要性が高まっていることを踏まえて、ここからは自治体との連携に着目して、その課題や課題の解消に向けた取組などについて確認していく。

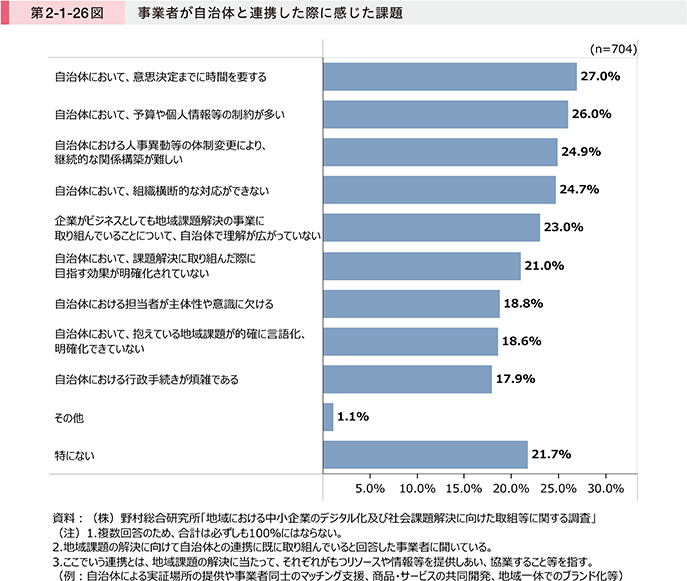

第2-1-26図は、事業者が自治体と連携した際に感じた課題を確認したものである。これを見ると、「自治体において、意思決定までに時間を要する」や「自治体において、予算や個人情報等の制約が多い」といった項目が上位に挙げられている。

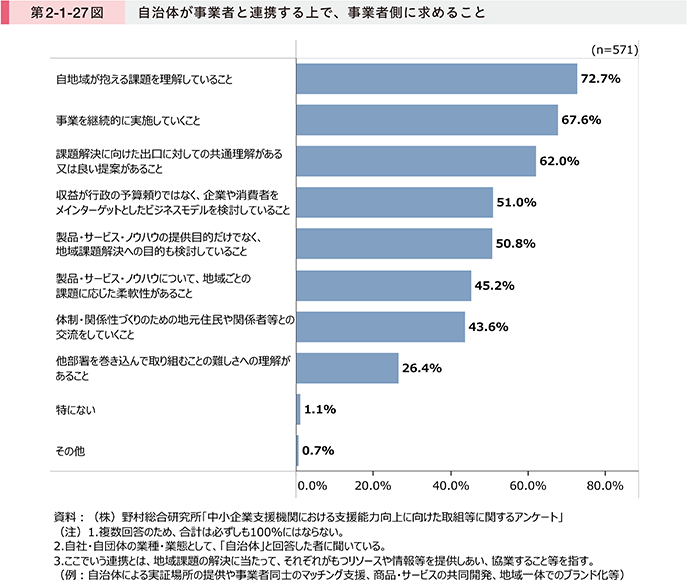

続いて、第2-1-27図は、自治体が事業者と連携する上で、事業者側に求めることを確認したものである。これを見ると、「自地域が抱える課題を理解していること」と回答した自治体が最も多く、次いで「事業を継続的に実施していくこと」となっていることが分かる。

前掲の第2-1-27図において、自治体が事業者に対し、「自地域が抱える課題を理解していること」を求めていることが分かった。そこで、自治体が所在する圏域で抱える地域課題がどのようになっているかを確認する。

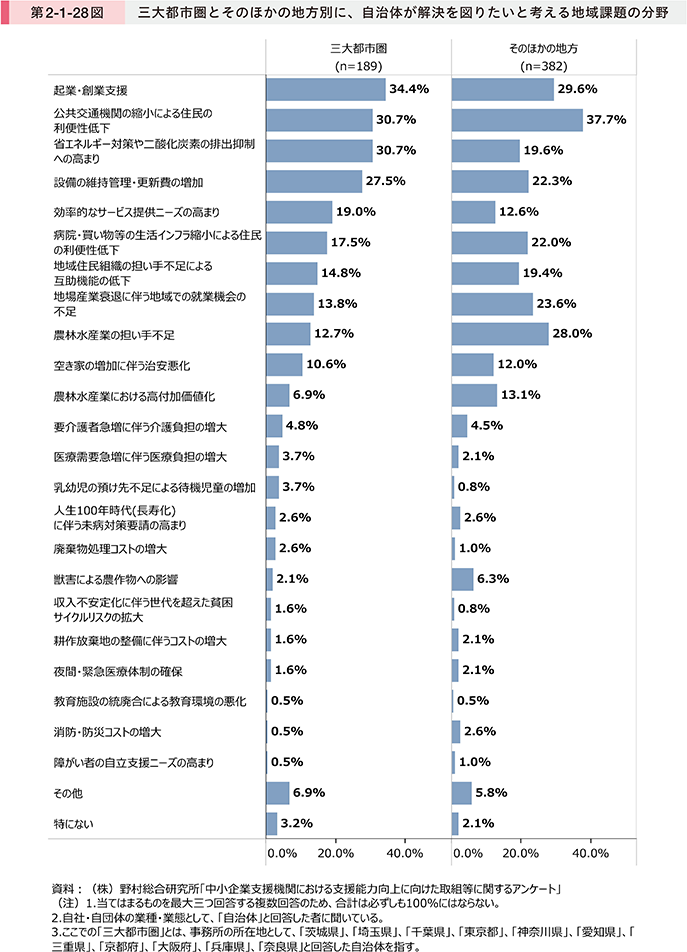

第2-1-28図は、三大都市圏15とそのほかの地方別に、自治体が解決を図りたいと考える地域課題の分野を確認したものである。これを見ると、「起業・創業支援」や「公共交通機関の縮小による住民の利便性低下」は、三大都市圏と地方共に、解決を図りたいと考える課題の上位2分野である。一方、三大都市圏は、「公共交通機関の縮小による住民の利便性低下」と同率で「省エネルギー対策や二酸化炭素の排出抑制への高まり」が上位であるが、地方では「農林水産業の担い手不足」となっているなど、三大都市圏とそのほかの地方で、抱える地域課題に違いがあることが分かる。

15 国土交通省「総合政策 用途・圏域等の用語の定義」によると、「『三大都市圏』とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。」と定義されている。この定義を基に本調査では、東京圏を「茨城県」、「埼玉県」、「千葉県」、「東京都」、「神奈川県」の1都4県、大阪圏を「京都府」、「大阪府」、「兵庫県」、「奈良県」の2府2県、名古屋圏を「愛知県」、「三重県」の2県としている。

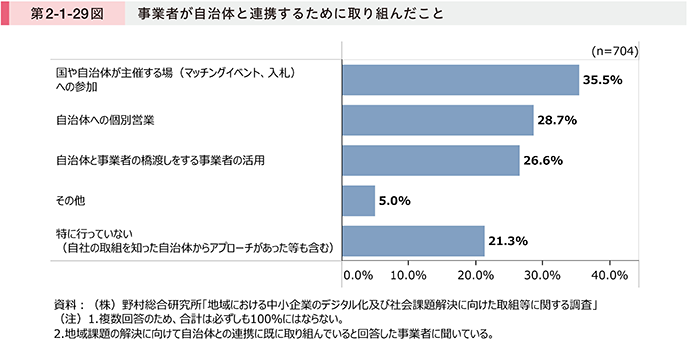

ここまで、事業者と自治体のそれぞれが連携において感じている課題があること、また、自治体によって抱える地域課題に差があることを確認してきた。最後に、事業者が自治体との連携に向けて実施している取組を確認する。第2-1-29図は、自治体と連携したことがある事業者において、自治体と連携するために取り組んだことを示したものである。これを見ると、自治体と連携するために「国や自治体が主催する場(マッチングイベント、入札)への参加」と回答した事業者が最も多く、「自治体への個別営業」や「自治体と事業者の橋渡しをする事業者の活用」と回答した事業者も約3割存在することが分かる。

ここまで見てきたように、事業者と自治体が連携していく上ではそれぞれが課題を感じている。他方で、第2-1-25図で確認したように、事業者と自治体の連携には企業としての信用度向上や販路獲得などの点でメリットが存在している。連携を促し、こうしたメリットをもたらすためには、事業者や自治体自身の取組も重要であるが、両者の課題を理解し、課題の解決に向けて事業者と自治体をつなぐような存在も重要といえよう。事例2-1-7では、こうした事業者と自治体をつなぐために重要な役割を果たしている企業の事例を紹介している。また事例2-1-8では、地域課題の解決に向け、実証段階から事業者と連携して、高い課題解決率と実装までの事業継続率につなげている自治体の事例を紹介している。

コラム2-1-1では、自治体との連携をその後の事業につなげている事業者である、ソーシャル・ベンチャーの事例を紹介している。またコラム2-1-2では官民共創について、地域課題の解決に向けて事業者との連携に実際に取り組む自治体や自治体と事業者の間に入り調整を行う役割を担う存在について事例を交えながら紹介している。

事例2-1-7:株式会社ソーシャル・エックス

地域課題の解決に向けて、自治体と企業の両者をつなげ、連携を支援している企業

所在地 東京都渋谷区

従業員数 10名

資本金 2,000万円

事業内容 サービス業

▶企業と自治体の新しい「出会い方」を実現

東京都渋谷区の株式会社ソーシャル・エックスは、官民共創プラットフォーム「逆プロポ」の企画運営及び地域課題の解決を目的とした新規事業開発支援に取り組む企業。少子高齢化や人口減少等が自治体の財政に大きな影響を与え、これまでのような行政サービスの維持が困難となる中、従来型の受注・発注(=公募プロポーザル)では、自治体と企業との共創がうまく成り立たない現状があった。そうした中、伊藤大貴代表取締役は、伊佐治幸泰共同代表取締役との意見交換を通じ、「企業はお金を払ってでも、地域課題を知りたい」という事実を知った。そこで同社は、企業が関心のある地域課題を提示し、それに対して自治体が課題解決のための企画やアイデアを提案する、従来の公募プロポーザルの関係を逆転させた企業と自治体の新しい出会い方「逆プロポ」という仕組みを構築した。

▶画期的な仕組みを理解してもらうためにモデルケースをつくる

「逆プロポ」は、従来の公募プロポーザルの形を逆転させたことに加え、企業の予算で自治体が抱える課題の解決に取り組むという新しい仕組みであるため、その内容と効果について、自治体・企業等の理解が直ちに進まない現状があった。そこで同社は、成功事例をつくることに注力。一つ目のモデルケースとなったのが、通信事業を営む株式会社ワイヤレスゲート(以下、「ワイヤレスゲート」という。)だ。ワイヤレスゲートは地域課題を解決する新規事業の実施を望んでいたが、自治体が抱える課題が分からず、同社に相談に来た。そこで、「逆プロポ」を使い、ワイヤレスゲートの技術を活用した企画やアイデアを自治体から募集したところ、10の自治体から提案があり、最終的に大阪府枚方市との協働で「子ども食堂DX実証実験」に取り組むことになった。同市では、寄附食材と子ども食堂のマッチングをこれまでメールや電話で行っていたが、ワイヤレスゲートが構築した専用ウェブサイトを活用することにより、日常業務のDX化や子ども食堂での多様なメニューの提供が可能になるなど、「新しい価値の創出」の可能性を実証した。

▶官と民のギャップをなくすため初期段階で十分なディスカッションを重ねる

ワイヤレスゲートと大阪府枚方市の取組は、多くの事業者・団体が関わる広がりを見せ、第17回マニフェスト大賞「最優秀グッドアイデア賞」を受賞した。その後、この取組をきっかけに、2022年には16組の企業と自治体をマッチングし、その内7組が事業を開始するなど取組が広がっている。しかし、マッチングが成立しても、官と民それぞれの考え方や文化の間には意見の違いや隔たり(ギャップ)が存在する。そのため、初期段階では、2か月程度を掛けて「どのような地域課題を解決したいのか」、「自社のビジネスを売りたいだけではないのか」など十分な議論を重ねている。官と民それぞれの目線を合わせ、双方のギャップの解消に取り組む同社の伊藤代表は、「官民それぞれが特長をいかしながら手を携え、地域課題を新規ビジネスの種として日本をアップデートしていく世界を目指し、究極には、弊社のような存在が不要になっている状況を目指します。」と語る。

事例2-1-8:神戸市

地域課題の解決に向け、実証段階から事業者と連携し、高い課題解決率と実装までの事業継続率につなげている自治体

所在地 兵庫県神戸市

▶スタートアップとの協働での取組で地域課題の解決を模索

兵庫県神戸市は、早くから民間企業との連携により、地域課題の解決に取り組んできた自治体である。人口減少や高齢化等により、近年、自治体が解決すべき課題が増える中で、課題解決に当たる専門人材も不足。従来の手法では解決できない課題が顕在化している状況であった。こうした中、2015年に神戸市長が海外視察をした際に、行政とスタートアップが協働で取り組む様子を知った。この取組は、行政側が抱える地域課題を提示し、それを解決し得るスタートアップの募集・選定を行い、その後解決に向けて共に取り組むものだ。これをきっかけに、同市では翌年にスタートアップ施策を担う新産業課を新設し、2017年には同課において、トライアルで二つの地域課題についてスタートアップと協働の取組を実施した。

▶行政とスタートアップ、双方に精通した専門人材がサポート

こうした経緯を経て、2018年、地域課題を市職員とスタートアップが協働して解決する国内自治体初のプロジェクト「Urban Innovation KOBE」が本格始動する。同プロジェクトでは、現場の職員から提案された課題の中から、庁内のワークショップなどを通じて「実証で効果が見込めるもの」を厳選。その後、共に取り組むスタートアップを募集・選定し、課題解決に最も適した事業者とタッグを組むことを基本スキームとしている。また、市からはスタートアップに支援金として50万円を支給することで、実証実験をバックアップしており、課題解決につながった解決策は市が予算を確保した上で実装を行い、本格導入が検討される仕組みだ。さらに、課題選定から実証まで民間出身の人材であるイノベーション専門官が伴走し、客観的な視点で双方の立場を理解できる翻訳者としてプロジェクトを進めることで課題解決へと導いている。この取組はその後、神戸市が委託をしてきたNPO法人によって「Urban Innovation JAPAN」へと派生し、他自治体へ展開されるなど、地域課題解決の取組のモデルケースにもなっている。

▶実証実験を通じた高い課題解決率と実装までの高い事業継続率

「Urban Innovation KOBE」では、これまでに51件のプロジェクトを実施。具体的な実証事例としては、交通渋滞が起きやすいエリアにカメラを設置し、AIを用いてリアルタイムで渋滞状況の予測・分析により渋滞を解消する取組や若者の防災意識を高めるためにゲーム性のある体験学習コンテンツの開発等が挙げられ、地域課題の解決に向けた取組は多岐にわたる。そして、実証実験を通じた課題解決率は93%、実証後の実装につながる割合(事業継続率)は60%であり、高い率を誇る(2023年2月時点)。このほか、プロジェクトを通じて同市に本社を移転する事業者や、プロジェクトに関する国内外の自治体からの問合せが増えるなど、企業誘致や広報といった側面でも副次的な成果をもたらしている。同市新産業課イノベーション専門官の織田尭氏は「政令指定都市である神戸市との実証による成果によって、他の自治体からの問合せにつながったという声もある。地域課題の解決はもちろん、スタートアップの育成などを通じた地域経済の活性化にもつなげていきたい。」と語る。

コラム2-1-1:自治体連携をステップに成長するソーシャル・ベンチャー

社会課題は年々複雑化し、従来のように行政のみで対応することは困難な状況であり、また民間企業においても、ビジネスとして収益化が見込みにくいといった実態がある。そのような中、SDGs及びESGへの対応や、イノベーション創出の観点から「ソーシャル・ベンチャー」16の存在が注目されている。近畿経済産業局では、ソーシャル・ベンチャーの実態を把握する為に、企業を14社発掘し、また企業を支える支援機関や自治体へのヒアリング調査(以下、「本調査」という。)を行った。本調査において、企業成長の初期段階において自治体と連携したことが、その後の企業成長の加速に貢献しているソーシャル・ベンチャーの事例が見受けられた。本事例等を基に、地域における社会課題の解決に貢献し得るソーシャル・ベンチャーの、成長プロセスと自治体連携の関係、留意点等を整理した17。

16 本コラムでは「ソーシャル・ベンチャー」を、「ソーシャルビジネス(様々な社会課題を市場として捉え、その解決を目的とする事業)を行うことを目的として活動し、革新的なビジネスモデルかつスケール志向のある事業主体」と定義している。

17 本コラムは「関西企業フロントラインNEXT Vol.25『自治体連携をステップに成長するソーシャル・ベンチャー』」(近畿経済産業局編)を再編集したもの。

○ソーシャル・ベンチャーが目指すビジネス領域

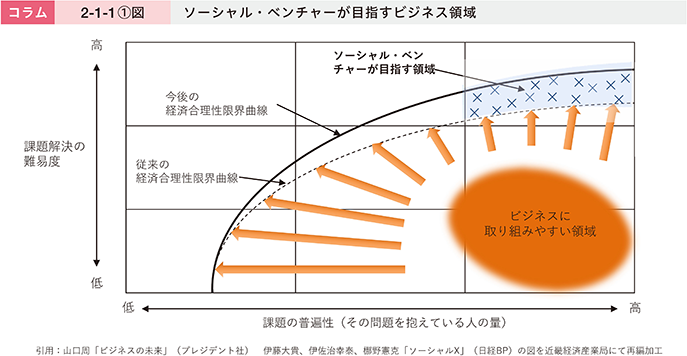

コラム2-1-1〔1〕図は、社会課題を課題の普遍性と解決難易度で整理した際にビジネスとして取り組みやすい領域を図示したものである。ビジネスにおける「費用」と「利益」が均衡する限界ラインを「経済合理性限界曲線」として表し、この限界曲線の外側が官民共に二の足を踏む領域と整理している。ソーシャル・ベンチャーは、この領域をAIなどの最新のテクノロジーやサブスクリプション等の新しいビジネスモデル等で解決し、経済合理性限界曲線を外側に押し広げることで、収益化を成功させ企業として成長することに挑戦している。

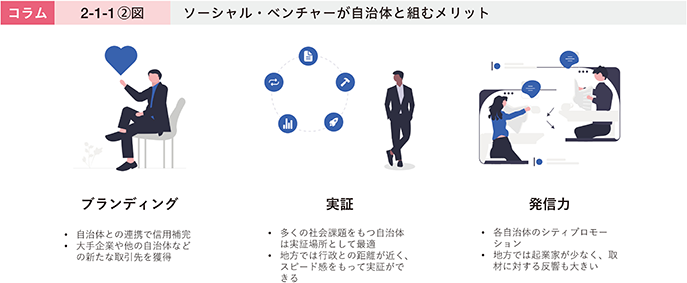

○自治体との連携のメリット

具体的に創業初期における自治体連携のメリットは三つ挙げられる。

まず、ソーシャル・ベンチャーは、開発したサービスや技術の有効性を社会課題の現場で実証する必要があるが、様々な社会課題を抱える自治体は「実証」フィールドとして適している。

また、自治体との連携を通じて、企業には「ブランディング」や「発信力」といった好影響がもたらされることが判明した。「特に地方部の自治体では緊急性の高い社会課題が多いことから、自治体の対応スピードは早く、活動が良い意味で目立つ」、「地元紙の取り上げによって認知度も向上する」、「行政が企業を認め一緒に取り組んだという実績は、新たな販路開拓を行う際の大きな武器となっている」といった声もソーシャル・ベンチャーから挙がっている。

例えば、耕作放棄地問題の解消に、衛星データとAI技術・区画技術を基に開発したアプリ「アクタバ」を用いて取り組むソーシャル・ベンチャーの株式会社サグリ(兵庫県丹波市)は、起業当初よりグローバルへの横展開を考慮し、課題が顕著である国内の地方都市を「実証」場所に選定。当該実証を通じて、AIに不可欠な多様な教師データの獲得・サービス向上につながった。また、地方での実証という希少性は、県知事をはじめとする様々な方面からの支援や、同社のサービスを深く理解した担当職員による人脈・営業拡大につながり、「ブランディング」や「発信力」の観点で好影響を得ることができた。

規格外などで市場に出る前に廃棄されている野菜を生産地で乾燥・加工し、価値ゼロからのアップサイクルによる6次化農産業を手掛けるソーシャル・ベンチャーの株式会社hakken(京都府京都市)においては、同社のビジョンに共感した熊本県・広島県内の小規模自治体が「実証」プロジェクトにて連携。自治体職員が、農業従事者・JAへの調査をはじめ、地域内でのリレーション作りに協力した結果、同社は地域内での「ブランディング」を確立。自治体からの地域活性化施策やDXの相談に応えるなど、フードロス以外の地域課題にもコミットしている。自治体との連携はメディアで取り上げられることで、他の自治体や食品加工会社等からの連携打診につながり、当社の「発信力」に好影響を与えるものとなった。

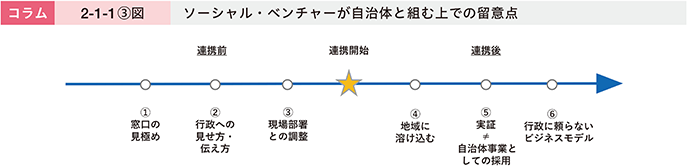

○自治体との連携における留意点

一方、自治体との連携においては、民間とは異なる行政特有の留意点がある。コラム2-1-1〔3〕図ではソーシャル・ベンチャーが自治体と組む上での、連携前後における各プロセスで留意すべき点を整理した。

最初のハードルは「自治体の窓口が分からない」といったものだが、近年では自治体において官民連携部署の設置が進んでいる。自治体主催のピッチイベントやビジネスコンテスト、アクセラレーションプログラムへの参加も近道だ。また、ソーシャル・ベンチャーは自社のプロダクトの良さについて説明しがちであるが、自治体はそのプロダクトによる「市民生活の向上」効果の説明を求めている。実証とは、自治体のフィールドを活用し、データの取得やプロダクトの改良など商品・サービスを開発するプロセスだ。行政との連携の段階から、その先に存在する住民や、マーケットを見据えたビジネスモデルをいかに確立できるかが、その後の自走や飛躍において重要な要素となる。

○おわりに

人口減少や少子高齢化の加速により課題先進国と呼ばれる日本は、世界に先駆けて様々な社会課題に直面している。ソーシャル・ベンチャーが持つ課題解決技術やサービスは、日本にとどまらず世界の人々の役に立つユニバーサルな商品やサービスに進化する可能性が大いにある。

ソーシャル・ベンチャーには行政との連携を成長のための一つの手段として捉え、特定のエリアに閉じない課題の横展開はもちろんのこと、世界を市場とした成長を期待したい。

コラム2-1-2:官民共創

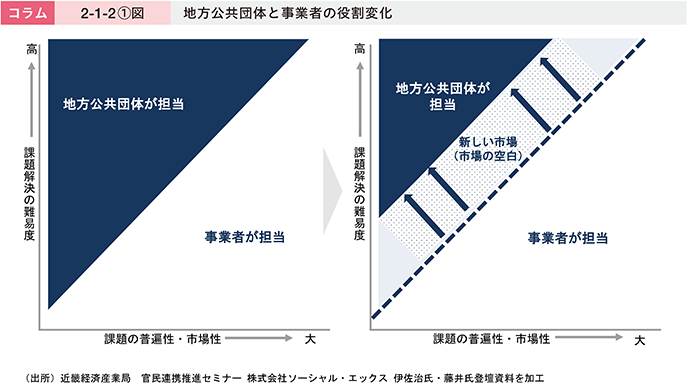

地域・社会課題が多様化、複雑化する中で、財政状況の逼迫、人手不足等により地方公共団体が単独で従来のサービスを提供できる領域は縮小していくものと予想される。一方、事業者が新技術やシステムを有効に活用することにより、これまで収益を上げることが難しかった領域や、地方公共団体が単独で取り組むことが困難な領域をビジネスとして成立させつつ取り組める可能性が高まってきている(コラム2-1-2〔1〕図)。

このように、ビジネスとして成立する領域が拡大する可能性がある中で、地方公共団体と事業者は、従来のような地方公共団体が定める仕様に沿った委託・受託の関係ではなく、地方公共団体と事業者が対等に地域・社会課題の解決に向けて取り組む官民共創の関係を築くことが要となる。

そして、官民共創においては、地方公共団体が抱える地域・社会課題について、行政機関である自らの力のみで解決するという従来の発想を変えて、地域・社会課題をオープン化し、連携して解決を目指す事業者を募っていくべきであり、地方公共団体が積極的に官民共創を目指す取組も生まれつつある。

経済産業省としてもこうした取組について支援を行っているところであり、例えば、令和4年度にプレゼン能力や情報発信能力向上を目的とした「はっしん道場」を開催し、地方公共団体が自ら地域・社会課題を“発信”し、課題解決に向けて“発進”しようとする熱意ある地方公共団体を支援した。はっしん道場に参加した地方公共団体の一つである山形県西川町では、自らの町を「多様な課題を抱える先進地」であり、ここで展開できるサービスは全国に展開できる、と事業者にPRしており、包括連携協定の締結や事業者との実証事業等を進めている(コラム2-1-2〔2〕図)。

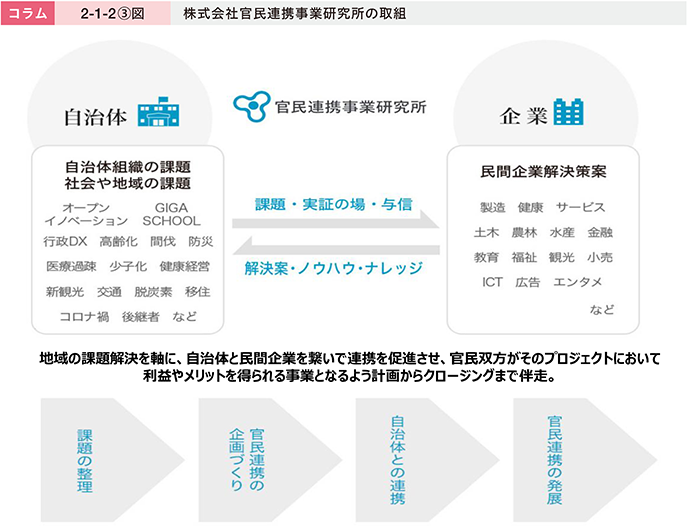

また、官民共創においては、地方公共団体と事業者との間で組織の意思決定の仕組みやスピード感が異なる等、相互理解の不足が原因で協議が整わない場合もあることから、両者の間に入り調整を行う役割を担う存在が重要である。そのような存在として例えば、株式会社ソーシャル・エックス18や、株式会社官民連携事業研究所が挙げられる。株式会社官民連携事業研究所は、「善き前例をともにつくる」をコンセプトに、地方公共団体への企業の紹介や、両者の間の「橋渡し役」として事業の伴走を行い、官と民の連携による善き前例をともにつくり、持続可能なまちづくりを推進している(コラム2-1-2〔3〕図)。

18 同社の取組の詳細は、事例2-1-7を参照。

上述のとおり、熱意ある地方公共団体やその地方公共団体との間で調整を行う存在の登場により官民共創の機運が高まっている。その中で事業者が官民共創を成功させるためには、自社の既存の商品やソリューションをただ売り込むのではなく、地域・社会課題の解決というビジョンを、地方公共団体をはじめとした地域のステークホルダーと共有し、ともに事業を創る共創のマインドが必要である。熱意ある地方公共団体、官民の調整を行う存在、そして共創マインドを持った事業者が地域・社会課題をビジネスの力で解決し、地域を持続的に発展させていくことに期待したい。