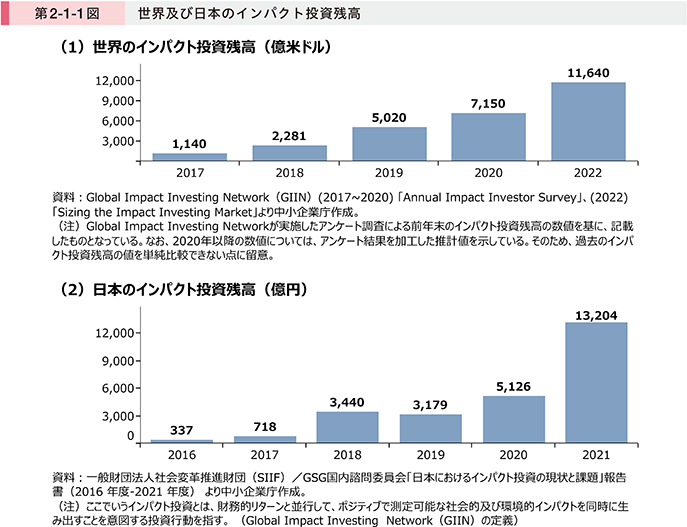

近年、財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的及び環境的インパクトを生み出すことを目的とする、インパクト投資1が世界や日本において増加している等、社会課題(以下、「地域課題」という。)に対する意識・関心が高まっている(第2-1-1図)2。

1 ここでいうインパクト投資とは、財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的及び環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資行動を指す。(Global Impact Investing Network(GIIN)の定義)

2 例えば、2022年版小規模企業白書第2部第2章コラム2-2-1において、近年日本でも着目されつつある、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業であるゼブラ企業の概念について紹介している。また、国内のゼブラ企業支援の一例として、(株)Zebras and Companyの取組について取り上げている。

こうした状況を踏まえ、本章では地域課題解決の取組について、事業者や支援機関の取組実態及び事業者を取り巻く環境について、確認していく。具体的には、(株)野村総合研究所が実施した「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」3の結果から地方公共団体(以下、「自治体」という。)や金融機関を含む支援機関側の認識を、(株)野村総合研究所が実施した「地域における中小企業のデジタル化及び社会課題解決に向けた取組等に関する調査」4や、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」5の結果から事業者側の認識を確認していく。また、併せて商店街の取組についても確認していく。

3 (株)野村総合研究所「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」については第1部第5章を参照。

4 (株)野村総合研究所「地域における中小企業のデジタル化及び社会課題解決に向けた取組等に関する調査」については第1部第5章を参照。

5 (株)東京商工リサーチ「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」については第1部第1章第3節を参照。

第1節 地域課題の解決に取り組む事業者の実態

第1節では事業者が地域課題の解決に事業として取り組む6こと(以下、「地域課題解決事業」という。)の意義や現在取り組んでいる事業者の実態について確認していく。

6 ここでいう地域課題の解決に取り組むとは、地域課題解決に向けて事業外の活動(慈善活動やCSR等)として取り組むことではなく、自社の事業の一環として取り組むことを指す。また、ここでの地域課題の分野は、経済産業省(2019)「平成30年度商取引・サービス環境の適性化に係る事業(ソーシャルビジネスに係る市場調査)最終報告書」等を参考にしている。

1.地域課題の解決に向けた取組の現状

〔1〕自治体から見た、事業者が地域課題解決事業に取り組むことへの期待

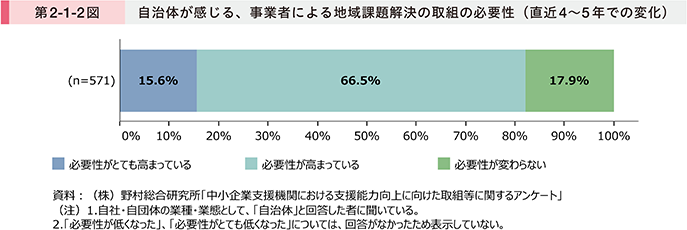

第2-1-2図は、地域課題の解決に事業者が取り組むことの必要性について、直近4~5年での自治体の認識の変化を見たものである。これを見ると、「必要性がとても高まっている」又は「必要性が高まっている」と8割以上の自治体で回答しており、事業者が地域課題解決に取り組むことの必要性が高まっていることが分かる。

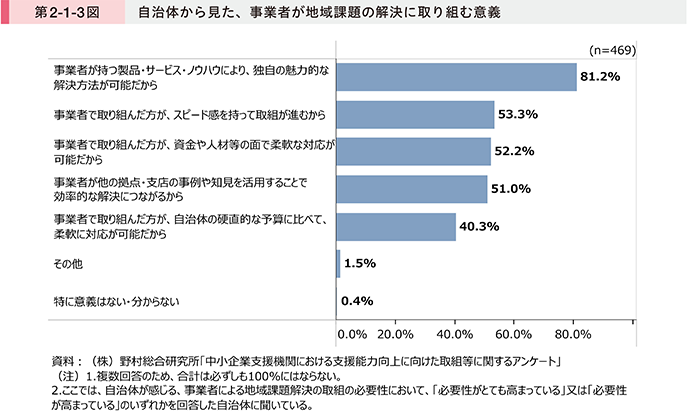

第2-1-3図は、第2-1-2図において、「必要性がとても高まっている」又は「必要性が高まっている」と回答した自治体に対して、事業者が取り組むことの意義を確認したものである。これを見ると、「事業者が持つ製品・サービス・ノウハウにより、独自の魅力的な解決方法が可能だから」の回答割合が最も高くなっており、自治体は、事業者に対して事業者が持つ製品やサービス、ノウハウを活用して、事業者が地域課題の解決に取り組むことを、特に期待していることが分かる。

〔2〕金融機関から見た、事業者が地域課題解決事業に取り組む意義

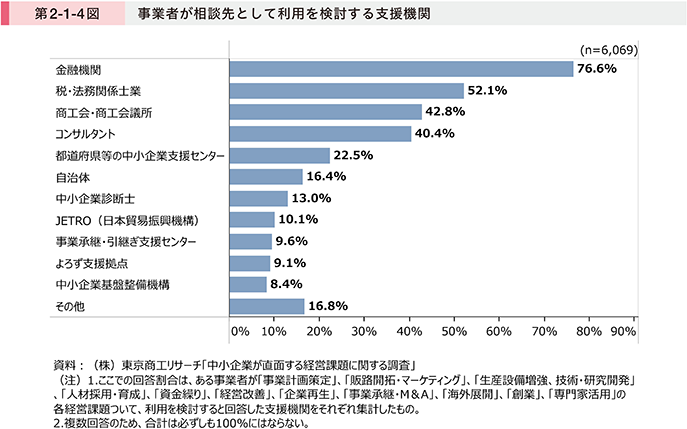

第2-1-4図は、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」7を用いて、事業者が経営課題に関する支援を受ける際に、相談先として利用を検討する支援機関を確認したものである。これを見ると、「金融機関」と回答した割合が最も高くなっていることが分かる。このことから、事業者が抱える様々な経営課題について、普段からやり取りのある金融機関を相談相手として検討している様子がうかがえる。こうした状況を踏まえて、ここからは、金融機関における、地域課題解決に取り組む事業者への認識について確認していく。

7 本アンケートの詳細は第1部第1章第3節を参照。

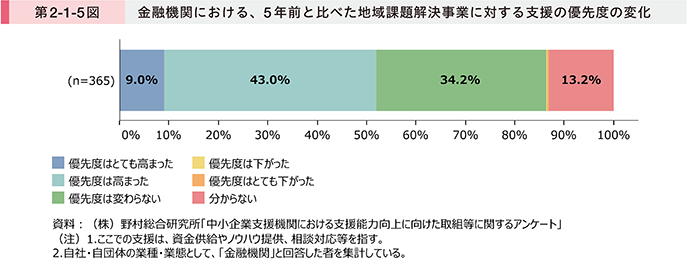

第2-1-5図は、金融機関における、5年前と比べた地域課題解決事業に対する支援の優先度の変化を確認したものである。これを見ると、5割以上の金融機関において、地域課題解決事業に対する支援の優先度が高まっていることが分かる。

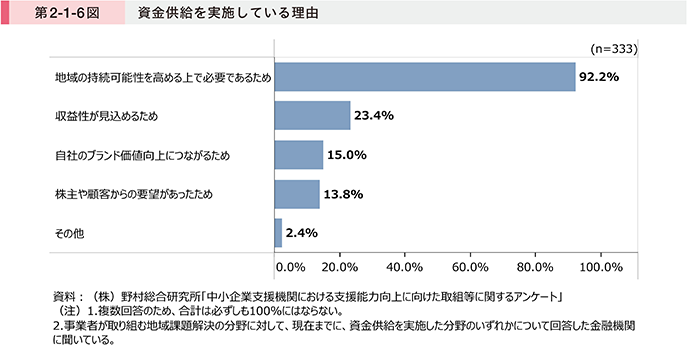

続いて、第2-1-6図は、地域課題解決事業へ実際に資金供給を実施している金融機関に対して、資金供給を実施している理由を確認したものである。これを見ると、「地域の持続可能性を高める上で必要であるため」の回答割合が最も高く、次いで、「収益性が見込めるため」となっている。このことから、金融機関にとっては、事業者が地域課題解決事業に取り組むことが、地域の持続可能性を高める上で重要であると考えていることが分かる。

〔3〕地域課題解決事業に取り組む事業者の現状と今後の見込み

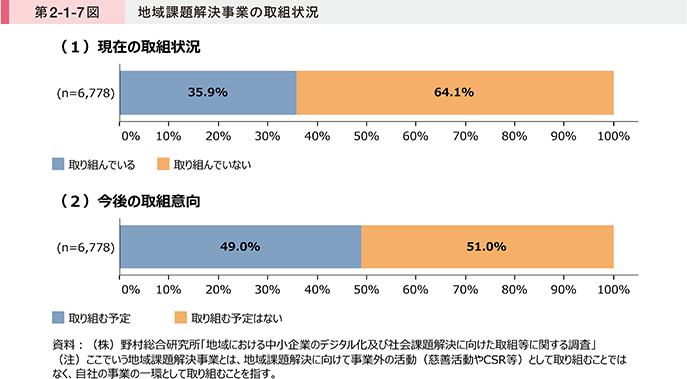

第2-1-7図は、地域課題解決事業の取組状況について、現在の取組状況と今後の取組意向を確認したものである。これを見ると、3割以上の事業者において、現在、何らかの取組を行っており、また今後、取り組む予定である事業者の割合が約5割であることが分かる。このことから、事業者においても、地域課題解決事業に取り組むことへの関心が高まっている様子がうかがえる。

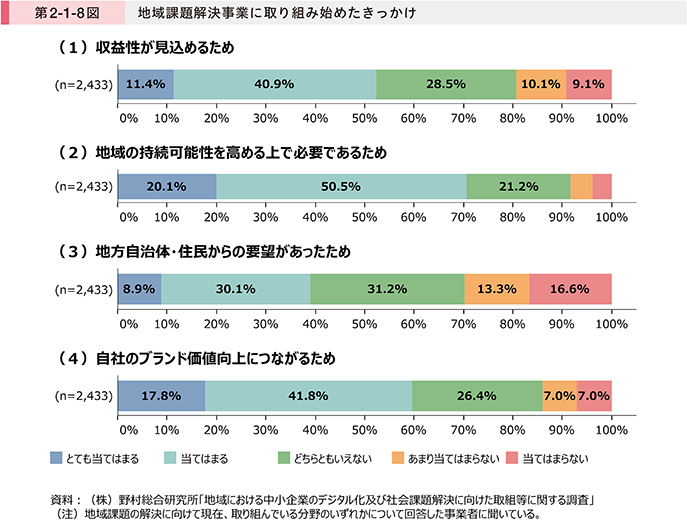

続いて、第2-1-8図は、前掲の第2-1-7図(1)において現在取り組んでいると回答した事業者において、地域課題解決事業に取り組み始めたきっかけを確認したものである。これを見ると、「地域の持続可能性を高める上で必要であるため」について、「とても当てはまる」又は「当てはまる」と回答した事業者の割合が約7割と最も高く、次いで「自社のブランド価値向上につながるため」については、同割合が約6割となっていることが分かる。このことから、事業者が地域の持続可能性を高めるために、地域課題解決事業に取り組んでいる様子がうかがえる。

ここまで見てきたように、直近4~5年で8割以上の自治体からは事業者が地域課題の解決に取り組むことへの期待の高まりがうかがえ、金融機関においてもこの分野への支援の優先度が高まっていることが分かった。また、事業者においても、今後取り組む予定と回答した割合が約5割となっており、この分野への関心が高まっていることが分かった。

2.地域課題の解決に取り組む事業者の収支状況や取組の実態

前項では、事業者が地域課題解決に取り組む意義を確認してきた。こうした取組を通じて地域の持続可能性を高めるためには、事業者が収益を確保しつつ、継続的に地域課題解決事業に取り組むことが必要になってくると考えられる。

本項では、現在、地域課題解決事業に取り組んでいる事業者について、事業者の実態、取り組んでいる課題の分野8や収支状況等を確認し、収益確保に向けて取り組むべき内容や取組を進める上での課題について確認していく。

8 ここでの地域課題の分野は、経済産業省(2019)「平成30年度商取引・サービス環境の適性化に係る事業(ソーシャルビジネスに係る市場調査)最終報告書」等を参考に整理している。ただし、ここでの地域課題の分野は必ずしも全ての地域課題に関わる要素が網羅されていない点に留意されたい。具体的な課題の分野については、第2-1-10図を参照。

〔1〕地域課題の解決に取り組む事業者の実態と課題の分野

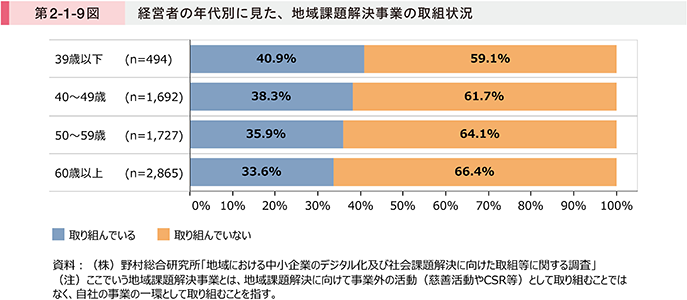

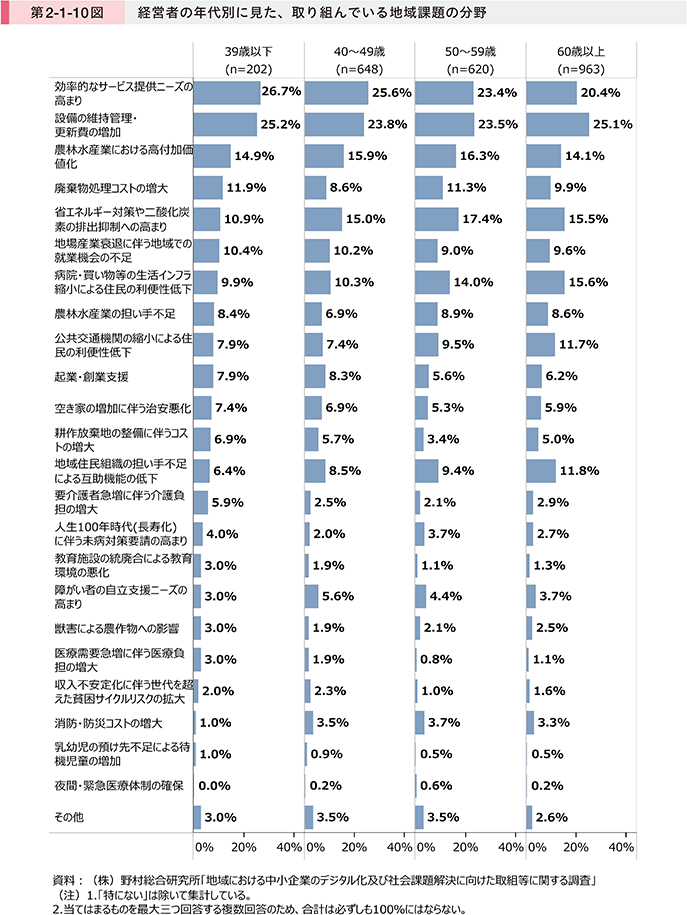

第2-1-9図は、経営者の年代別に見た、地域課題解決事業の取組状況を確認したものである。これを見ると経営者の年齢が若いほど、地域課題解決事業に取り組んでいる割合が高いことが分かる。このことから、若い世代ほど、地域課題解決に事業として取り組むことに関心が高い可能性がうかがえる。

また、第2-1-10図は、経営者の年代別に見た、取り組んでいる地域課題の分野を確認したものである。これを見ると、「39歳以下」や「40~49歳」では「効率的なサービス提供ニーズの高まり」と回答した事業者の割合が最も高く、「50~59歳」や「60歳以上」では「設備の維持管理・更新費の増加」と回答した事業者の割合が最も高い。また、「病院・買い物等の生活インフラ縮小による住民の利便性低下」や「地域住民組織の担い手不足による互助機能の低下」といった項目は、経営者の年齢が高くなるほど取り組んでいると回答した割合が高いことが分かる。このように、経営者の年代に応じて、取り組む地域課題の分野に差異がある様子がうかがえる。

ここで、地域課題の解決に事業として取り組む企業の事例を二つ紹介する。事例2-1-1は、若い世代の経営者が、AIを活用して地域課題の解決に取り組む企業の事例である。事例2-1-2は、椅子再生事業を通じて、「直して使う」という価値観を広め、産業廃棄物削減という観点などで課題解決に貢献している企業の事例である9。

9 実際に、(独)中小企業基盤整備機構(2023)のアンケート調査によると、中小企業においても、SDGs(持続可能な開発目標)のうち、持続的な消費と生産を目指す「つくる責任つかう責任」を目標に貢献しようとしている傾向があるとされている。これに関連して、資源制約(金属資源等の将来的な枯渇への懸念や供給途絶等のリスク)や環境制約(廃棄物処理の困難性やカーボンニュートラルの対応の必要性)、成長機会の観点から、資源自律経済の確立を通じた循環経済(サーキュラーエコノミー)への転換が求められている。経済産業省(2023)では、実際に微細藻類により、貴金属を効率的に回収し、資源循環と経済循環の実現を目指す企業の事例として、(株)ガルデリアが挙げられている。詳細は、経済産業省(2023)『サーキュラーエコノミースタートアップ事例集』を参照。

事例2-1-1:株式会社三豊AI開発

若い世代の経営者が、AIを活用して地域課題の解決に取り組む企業

所在地 香川県三豊市

従業員数 0名

資本金 200万円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶人材不足の課題を解消するため、ものづくり×AIによる送電線点検システムの開発を開始

香川県三豊市の株式会社三豊AI開発は、送電線の不具合を点検するロボット及びシステムを開発する香川高等専門学校(香川高専)発の企業である。電力を運ぶ送電線の点検は通常、作業員が電線上に登り、そこを移動しながら目視で確認を行い、異常箇所があればメモや写真をとった上で、報告書を作成する。そのため重労働で、作業コストがかかるという課題がある。また、香川県のような地方では、高齢化や人口減少の加速により、近い将来作業員の不足が見込まれることに強い問題意識を感じていた。そこで同社の武智大河代表取締役社長は、2015年に香川高専で所属していた研究室のメンバーと共に、点検作業を自動で行うシステムの開発を開始。香川高専で身に付けたものづくりの技術と、AIの一つであるディープラーニング(深層学習)を搭載したシステムにより、異常の有無への判定精度が高い「AI送電線点検システム」を完成させた。

▶若くして起業し、送電線点検ロボットと精度の高い異常検知サービスの提供を実現

このAI送電線点検システムは、2019年にAIを活用した高専生による事業創出コンテスト「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト」で準優勝を受賞した。これに手応えを感じた武智社長は、2020年に香川県三豊市と香川高専、東京大学大学院が連携してAI人材の育成等を目的とする、一般社団法人みとよAI社会推進機構MAiZM(マイズム)の支援を受け、当時20歳の若さで在学中に起業した。同システムの特徴としては、送電線を点検するロボットが撮影した映像を基に、異常があると思われる箇所を自動で抽出。抽出した異常はソフトウェア上で確認することができ、確認後、異常箇所をまとめた報告書も自動で作成が可能だ。また、送電線を点検するロボットは、持ち運びなど扱いやすさを大きく左右する重量や価格も他社製品の3割程度であり、この点が強みとなっている。

▶導入企業も拡大する中、最新技術による点検作業の効率化で地域や社会に貢献

この点検ロボットは2022年に販売開始となったばかりだが、四国地方のみならず関西・中国地方でもテスト導入する企業が拡大中で、既に購入した電気工事会社も2社ある。さらに、点検ロボットの事業をきっかけに、企業や自治体からAIやロボットの活用に関する相談を受けるようになり、研究開発の面で協力することも増えてきた。

このように地域の課題に向き合い、地元三豊市を拠点に活動の場を広げている同社は、現在、新型機の開発に着手している。新型機はドローン型で飛行が可能であることから、これが完成すれば、現行モデルでは手動となっている鉄塔をまたぐ移動が行えるようになり、より点検作業が効率化される。送配電設備は建設後50年を超えるものも出てきており、老朽化の問題が今後ますます深刻になる。それを踏まえ、武智社長は「これから一層メンテナンスを要するようになる送電線の事業に、日本の未来のため、そしてそこで暮らす自分のためにも、真面目にきちんと取り組んでいきたい。」と語る。

事例2-1-2:株式会社エフラボ

椅子再生事業を通じ、『直して使う』という価値観を広げ、SDGsに貢献する企業

所在地 石川県七尾市

従業員数 43名

資本金 500万円

事業内容 家具製造業

▶椅子再生事業というニッチな市場で事業を展開

石川県七尾市の株式会社エフラボは、2007年設立の椅子や家具の張り替え補修、特注の椅子や家具の製造などを行う企業。主力である椅子再生事業は、ホテルやレストラン、結婚式場などを主な顧客として事業を展開している。工業製品として大量生産が当たり前になり、国内における椅子の製造拠点が海外へ移行した結果、国内で製造を行うことも直すことも難しくなった。職人技術の結晶である国産椅子も「古びて壊れた=廃棄」とされることが増え、物と共に技術も失われつつあった。「直して使うことで、椅子も技術も次世代に残したい」という思いから、同社の松井正尚代表取締役社長は同事業をスタート。SDGsという言葉がまだ一般化していない時期から、限られた資源を有効にいかし、産業廃棄物削減や木材使用量削減に寄与する椅子再生事業に取り組んできた。

▶事業者との直接取引や全国各地の椅子の修理事業者との連携を進め、事業の成長に取り組む

新品への買い替えが主流な中、「直して使う」ことを提案し採用していただくには、価格面での明快さや納期など様々な課題があった。そこで、ホテルの担当者の集まりやレストランの展示会などに直接出向き、同社の張り替えの品質の高さを訴求。椅子も技術も次世代に残したいという思いに共感してくれた顧客と出会えたことで信頼と実績を獲得でき、直接取引関係の構築に成功。成長に向けた一つの転換点となった。また、生地の自動裁断機や木工機械などを導入し、工程の一部を機械化することで納期の安定と大量受注への対応が可能となり、「補修」「新規製作」を同等に提案、ユーザーの選択肢を増やすことができた。さらに、椅子再生事業を通じて、椅子づくりを国内に残したいという思いから、同社は全国各地に点在する椅子づくりを行う事業者とのネットワーク構築も進めた。連携することで自社だけでは対応が困難な規模の受注であっても対応することができ、仕事の幅が広がるといったメリットを丁寧に説明。現在では、提携する事業者が北海道から九州まで全国137事業者に広がり、こうしたネットワークの存在により、受注機会の拡大につながっている。

また、同社は椅子再生事業を通じて、熟練職人の再雇用と技術継承にも取り組んでいる。同社の所在する七尾市においてかつて多くあった建具や縫製関連のシニア職人を再雇用し、長年培ってきた技術を椅子の再生に役立ててもらうとともに、若手職人への技術継承を進め、雇用創出と地域振興も目指している。

▶今後も椅子再生事業などを通じて「直して使う」価値を広げてSDGsに貢献

一連の取組に加えて、近年のSDGsへの意識の高まりなどを受けた顧客ニーズの変化を捉え、今年度の売上げは前年比約15%増の約6億円への到達を見込んでいる。また直接取引が増える中で、顧客の要望をより詳しく聞けるようになったことや、椅子の張り替え補修などで培った技術をいかし、BtoC向けのオリジナルソファの製作・販売を開始。今後も更なる成長を目指している。さらに、技術継承の取組も進み、椅子張り作業の技能検定1級が4人、2級が8人と国家資格を持つ若手も増えてきている。松井社長は「近年では、SDGsやESG投資など環境意識の高まりを受けて、国内生産を望む顧客も徐々に増えている。こうした機会を逃すことなく、更なる需要の掘り起こしにつなげていきたい。また、事業者とのネットワーク化も引き続き強化を図るべく、関東や関西での新たな拠点づくりにも挑戦し、SDGsの精神にも資する『直して使う』という価値を全国に広げていきたい。」と語る。

〔2〕地域課題の解決に取り組む事業者の収支状況と黒字化に向けた取組

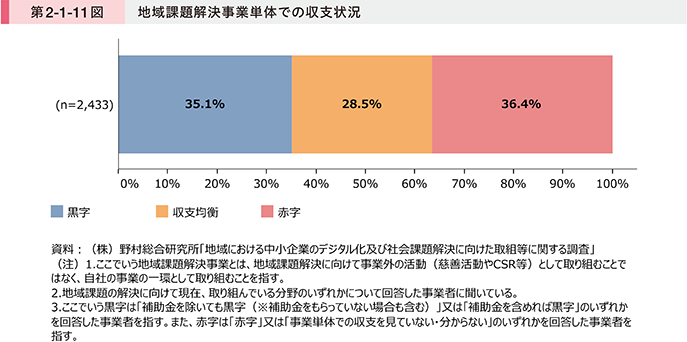

ここからは、地域課題解決事業に取り組んでいる事業者の収支状況を確認する。第2-1-11図は、地域課題に現在取り組んでいると回答した事業者における、地域課題解決事業単体での収支状況10を確認したものである。これを見ると、収支状況が「黒字」または「収支均衡」と回答した事業者が約6割であることが分かる。

10 ここでいう黒字は「補助金を除いても黒字(※補助金をもらっていない場合も含む)」又は「補助金を含めれば黒字」のいずれかを回答した事業者を指す。また、赤字は「赤字」又は「事業単体での収支を見ていない・分からない」のいずれかを回答した事業者を指す。

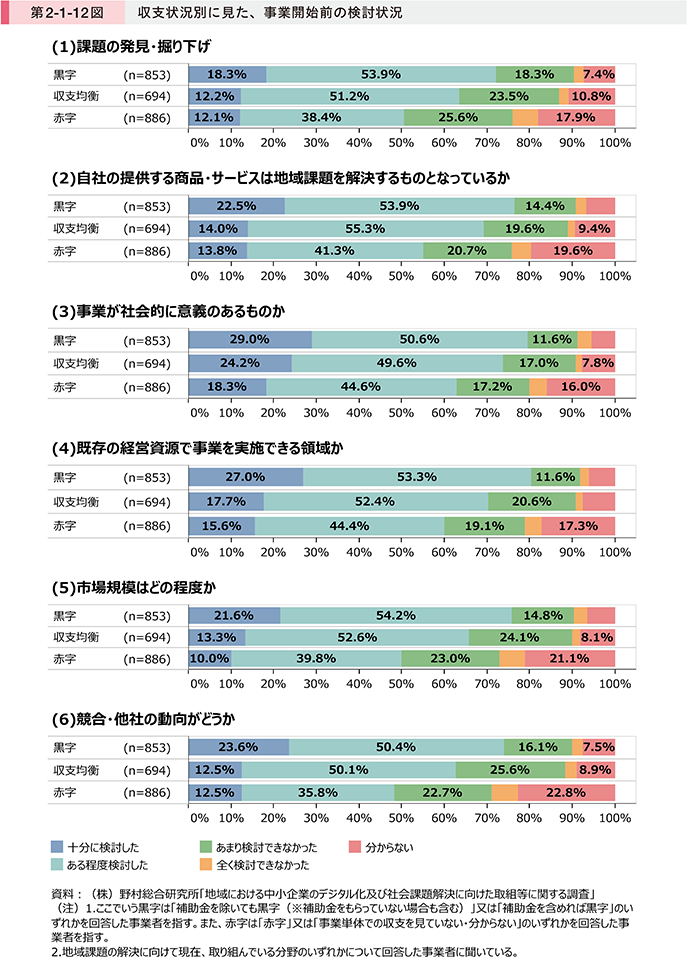

続いて、第2-1-12図は、地域課題解決事業に取り組む事業者の収支状況別に見た、事業開始前の検討状況を、項目別に確認したものである。これを見ると、黒字事業者は赤字事業者と比較して、いずれの項目についても、「十分に検討した」又は「ある程度検討した」を合計した回答割合が高くなっていることが分かる。事業開始前に、取り組む事業が、「事業が社会的に意義のあるものか」といった事業の社会的意義を検討することに加えて、「既存の経営資源で事業を実施できる領域か」や「市場規模はどの程度か」などといった、事業性の検討を行うことも重要である可能性が示唆される。

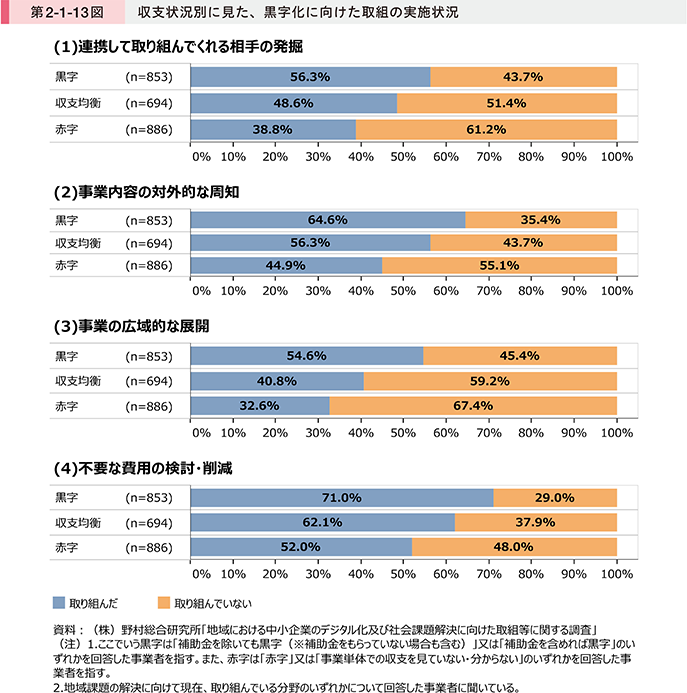

第2-1-13図は、地域課題解決事業に取り組む事業者の収支状況別に見た、黒字化に向けた取組の実施状況を確認したものである。これを見ると、黒字事業者は赤字事業者と比べて、いずれの項目についても、取り組んだと回答した割合が高く、これらの取組が黒字化に向けて重要であることが示唆される。また、「(3)事業の広域的な展開」について見ると、取り組んだと回答した割合が、黒字事業者と赤字事業者で差が最も大きくなっていることが分かる。

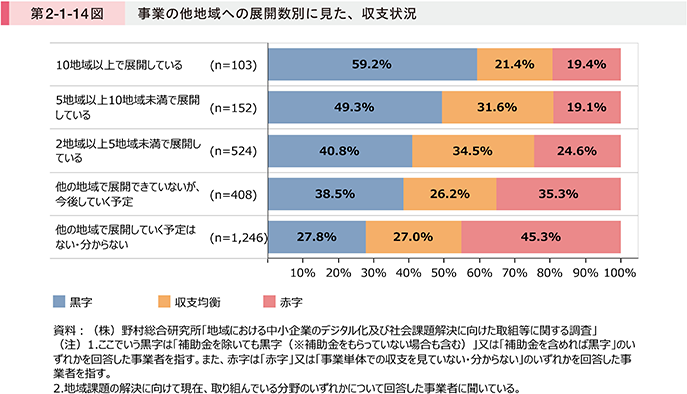

経済産業省(2020)によると、「広域で複数の地域に、地域の持続的発展に資する製品又はサービスを供給する地域外法人(アグリゲータ)」にとって、「基礎自治体といった地域の単位では、持続可能なビジネスとしての収益獲得に必要な需要の確保が困難であっても、サービスを複数地域で広域的に展開することによって事業を継続・発展する可能性が高まる」とされている11。そのため、第2-1-13図でも確認した、事業の広域的な展開について、その詳細を確認する。第2-1-14図は、事業の他地域への展開数別に、収支状況を確認したものである。これを見ると、展開している地域数が多いほど黒字の割合が高いことが分かる。

11 経済産業省(2020)「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会 報告書」

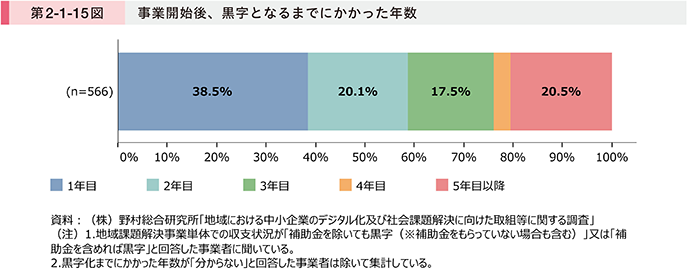

また、第2-1-15図は、収支状況が黒字の事業者において、事業を開始してから黒字となるまでにかかった年数を確認したものである。これを見ると、「1年目」と回答した事業者が約4割と最も高く、半数以上が2年以内に黒字化を達成している一方で、「5年目以降」と回答した事業者は約2割存在しており、地域課題解決事業の黒字化には一定の期間を要することがうかがえる。

ここまで、黒字事業者と黒字となっていない事業者を比較し、黒字化に向けて必要となる取組について確認してきた。

事例2-1-3では、事業を複数地域に展開することで、収益確保につなげている企業の事例を紹介している。

事例2-1-3:株式会社ウエルクリエイト

地域課題の解決に向けて、自治体等と連携して取り組み、事業を複数地域に展開することで、収益確保につなげている企業

所在地 福岡県北九州市

従業員数 30名

資本金 4,500万円

事業内容 廃棄物処理業

▶食品リサイクルで廃棄物処理コストの抑制に取り組む

福岡県北九州市の株式会社ウエルクリエイトは、食品リサイクル関連事業を主業とする企業である。同社は、食べ残しや消費期限切れの食料品(以下、「食品残渣」という。)に対し、微生物を活用して発酵させる装置の製造や装置を活用した資源循環スキームの構築を行っている。近年、大量の食品残渣が廃棄物として処理され、多くの処理コストがかかっていることが問題視されている中で、同社の松尾康志会長は、廃棄物処理コストと比べ、リサイクルコストを安く抑えることで、食品残渣を活用したリサイクルを促進したいと考えた。そこで、自治体に加え、農家や飲食店、リサイクル事業者等が連携し、全員がWin-Winとなる循環スキーム作りに取り組んだ。

▶自治体や事業者と連携し、複数地域で展開することで収益の確保につなげる

同社の食品リサイクルの循環スキームは、まず同社が開発した食品残渣発酵分解装置を飲食店・病院等の食品残渣の発生現場となる顧客に対して定額制で貸し出し、その場で分解・減量、一次発酵までを実施。続いて定期的に一次発酵物を顧客から有償で回収し、同社がリサイクルセンターへ持ち込んで約2か月かけて堆肥化させる。その有機堆肥を使って農家が野菜などの農作物を生産し、飲食店等の消費者の元へと循環するという仕組みだ。食品残渣の処理が必要な顧客にとっては、定額で発酵装置のレンタル費用がかかるものの、一次発酵物の売却益を得られ、食品残渣を処理するコスト(約25円/kg)よりも、同スキームによるコスト(約15円/kg)の方が安く抑えられる。農家にとっては、良質な有機堆肥が手に入り、農地の生産能力向上を図ることができ、関係者それぞれにメリットがある持続可能な循環モデルである。また、同社の技術をベースに少しアレンジを加えることで、各地域特有の課題にも対応が可能で、滋賀県では琵琶湖の水草を資源とした堆肥を作り、沖縄県ではフルーツやサトウキビが、北九州では竹が資源になるなど、廃棄物処理で課題を抱える自治体や他社と連携し、複数地域で横展開することで事業の収益確保につながっている。

▶食品残渣削減へ更なる貢献を目指す

同スキームは令和2年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰で経済産業大臣賞を受賞し、取組は国内のみならずマレーシアにも展開するなど、国内外問わず更なる展開を目指している。国内では現在、事業者から約1,800万トンの食品残渣が毎年出ており、これを2030年には2000年比で50%削減することが目標とされているが、それでも1,000万トンほどの食品残渣が残ってしまう。また、有機堆肥や肥料への期待は高まっているが、日本の有機資源を活用した農地面積は0.5%程度とまだまだ低い。松尾会長はこうした現状に対し、「現在、同社がリサイクルしている食品残渣は日本全体の2%程度だが、2030年には約10%(年間約100万トン)まで増加させ、2050年には日本の有機資源を活用した農地面積を2.4%程度にしたい。」と今後の展望を語る。

〔3〕地域課題の解決に取り組む上での課題と求める支援

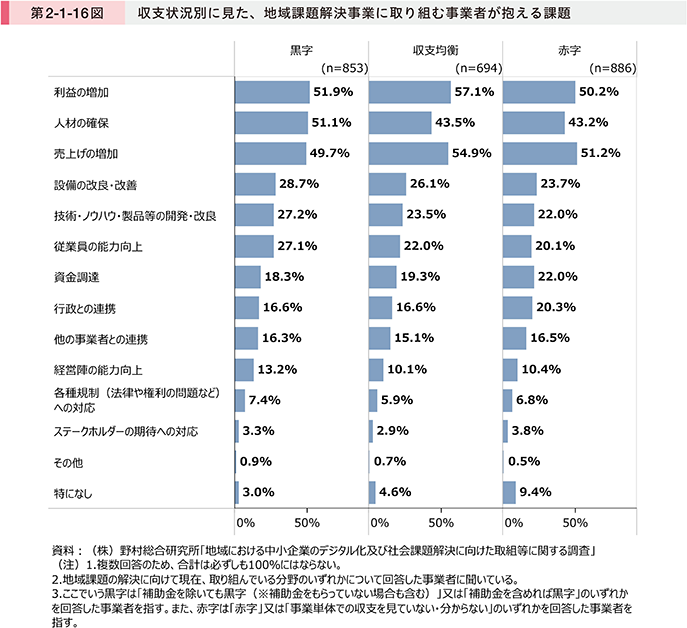

第2-1-16図は、収支状況別に見た、地域課題解決事業に取り組む事業者が抱える課題を確認したものである。これを見ると、収支状況によらず、「利益の増加」や「人材の確保」、「売上げの増加」の回答割合が高くなっていることが分かる。

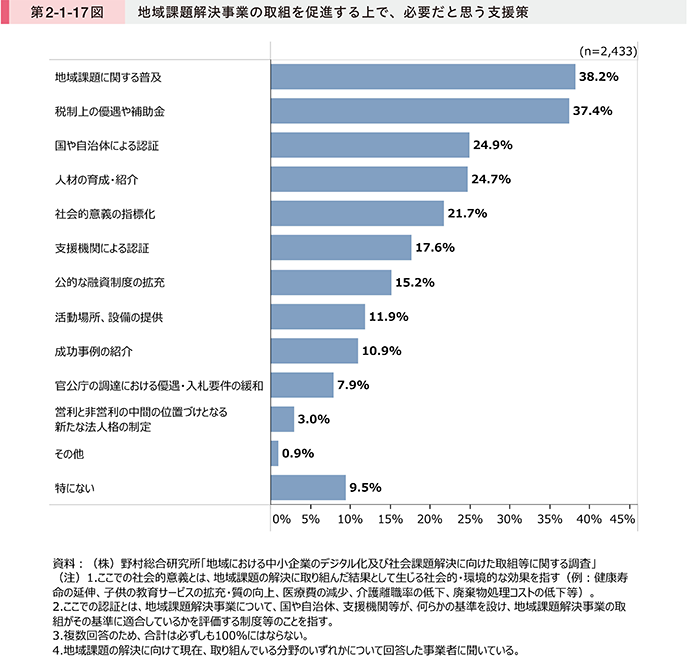

続いて、第2-1-17図は、事業者が地域課題解決事業を進める上で必要だと考える支援策を確認したものである。これを見ると、「地域課題に関する普及」が最も多く、次いで「税制上の優遇や補助金」となっている。また、「国や自治体による認証12」や「社会的意義13の指標化」と回答した事業者も約2割存在しており、こうした地域課題解決に取り組む事業者に対する認証や社会的意義を評価する仕組みが、一定数の事業者から求められていることが分かる。

12 ここでの認証とは、地域課題解決事業について、国や自治体、支援機関等が、何らかの基準を設け、地域課題解決事業の取組がその基準に適合しているかを評価する制度等のことを指す。

13 ここでの社会的意義とは、地域課題の解決に取り組んだ結果として生じる社会的・環境的な効果を指す(例:健康寿命の延伸、子供の教育サービスの拡充・質の向上、医療費の減少、介護離職率の低下、廃棄物処理コストの低下等)。

本項では、地域課題解決事業の開始前に検討した内容や事業開始後、黒字化に向けて取り組んだ内容について、黒字事業者に着目して分析を行った。事業開始前においては、事業の社会的意義や市場の規模などについて、黒字事業者の方が検討を実施している傾向が見られた。また、事業開始後においては、連携相手の発掘や事業の広域的な展開などに黒字事業者の方がより取り組んでいる傾向が確認された。さらに、事業の広域的な展開の実施においては、展開する地域数が多いほど、黒字となっている割合が高いことも確認され、自治体などとの連携も行いながら、複数地域への展開を図ることも、黒字化に向けて重要といえよう。

最後に、地域課題解決事業に取り組む事業者が求める支援策を確認したところ、地域課題に関する普及が最も多く、また認証制度や社会的意義の指標化なども求めていることが分かった。こうした支援を充実させ、事業者が地域課題解決に取り組みやすい環境を整備していくことが、事業者による地域課題解決を促す上では、重要だと考えられる。

ここで地域課題解決事業に取り組む事業者を認証することで支援している団体を紹介する。事例2-1-4は、地域の社会課題解決に取り組む事業者の取組を評価・認証し、地域社会のソーシャルマインドの醸成を目指す団体の事例である。

事例2-1-4:一般社団法人ソーシャル企業認証機構

地域の社会課題解決に取り組む事業者の取組を評価・認証し、地域社会のソーシャルマインドの醸成を目指す団体

所在地 京都府京都市

▶社会課題解決を目指す地域の企業を可視化し、持続可能な社会の実現を目指す

京都府京都市の一般社団法人ソーシャル企業認証機構は、事業を通じて社会課題の解決を目指す事業者に対し、経営方針や事業内容が社会的に与えるポジティブなインパクトなどを基に、評価・認証を行う制度「ソーシャル企業認証制度 S認証(以下、「S認証」という。)」の運用を行う法人。同法人の榊田隆之代表理事は、近年SDGsなどへの意識の高まりを受けて、環境分野で分析や認証制度が進む一方で、「ソーシャル(社会的価値)」の分野についての分析や評価が進んでいないことに課題を感じていた。こうした中、社会課題解決を目指している企業を可視化して地域の人々に認識してもらうこと、また、地域社会のソーシャルマインドを醸成し、持続可能な地域社会を実現することなどを目的としてS認証を創設。京都信用金庫、京都北都信用金庫、湖東信用金庫、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター(以下、「YSBRC」という。)及び同法人が協働する形で、2021年に運用開始した。

▶金融機関とも連携し事業者ならではの取組を拾い上げ、企業・消費者のエコシステム構築にもつなげる

S認証は、同法人が企業からの申請を受け付け、認証の価値を高めるためにYSBRCとの連携により設置した第三者委員会が事業者の取組の審査を担うという仕組みだ。認証の特徴として、金融機関と連携している点が挙げられる。各金融機関の職員がS認証のアドバイザーとして、申請の支援を担っている。事業者に対し、自身の事業のソーシャルな点に気付きを与える上では、事業者と日々やり取りを行い、事業者の特徴や意義を理解している地域に根ざした金融機関の役割は大きいという。また、社会課題への取組は地域、事業者ごとに違うため、取組の特色を捉えるために申請書は記述式とし、各事業者ならではのソーシャルな取組を表現できるようにしている点も特徴である。さらに同法人は、審査や認証を行うだけでなく、認証企業同士の交流会や認証企業と金融機関の勉強会、認証企業と地域住民をつなげるイベントなども開催し、認証制度を軸とした企業・消費者のエコシステム構築やコミュニティの創出にもつなげている。

▶ソーシャルな企業と企業、人を繋げることで心温かい社会に

運用開始から約2年が経過した2023年2月時点で、800社を超える企業がS認証を受けるなど、取組は徐々に進展してきている。S認証の取得を通じて、第三者に対して自社の事業の価値を説明できるようになり、取引先からの評価向上や従業員のやりがいにつながったといった認証企業からの声もある。さらに、認証企業同士の交流会を通じて、業種を超えた関係が構築される例も出ている。例えば、産後ケア施設を運営する事業者が施設で使用するベッドのリネン業者を探していたところ、交流会をきっかけにお互いの取組に共感しマッチングが成立した。また、2023年1月からは活動に賛同した兵庫県の但馬信用金庫も新たに参画し、京都、大阪、滋賀、兵庫と地域的な広がりも見せている。榊田代表理事は「S認証は、企業がどのように社会の役に立っているかを可視化するものだが、この認証を取得することが目的でなく、心の底から事業が世の中の役に立つことを目指す方々の集合体でありたい。そして、そういった方と共に活動を広げることで、心温かい社会をつくっていきたい。」と語る。

3.地域課題解決事業に関わる資金調達・資金供給の実態

前項では、黒字事業者における取組に焦点を当てて確認してきたところであるが、前掲の第2-1-16図の結果からも、地域課題解決事業の収支が黒字や収支均衡、赤字のいずれの状況においても「資金調達」を課題と捉えている事業者が一定数存在することが分かった。そのため、本項では、事業者の資金調達の実情や金融機関が地域課題解決事業に取り組む事業者へ資金供給をする際に重視して確認している観点等について分析していく。

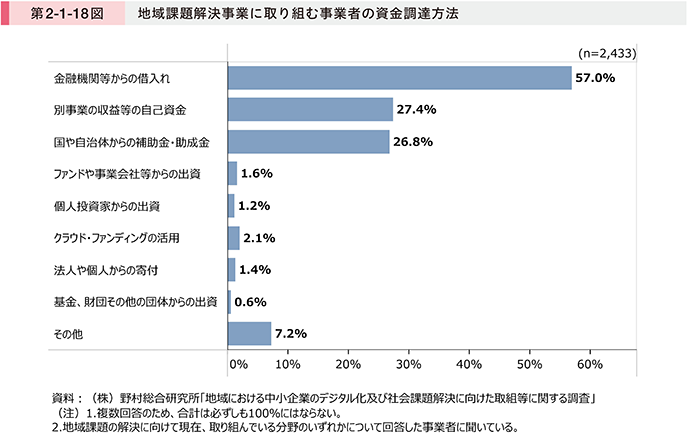

第2-1-18図は、地域課題解決事業に取り組んでいる事業者が事業の資金をどのように確保しているかを確認したものである。これを見ると、「金融機関等からの借入れ」と回答した事業者が約6割と最も高いことが分かる。

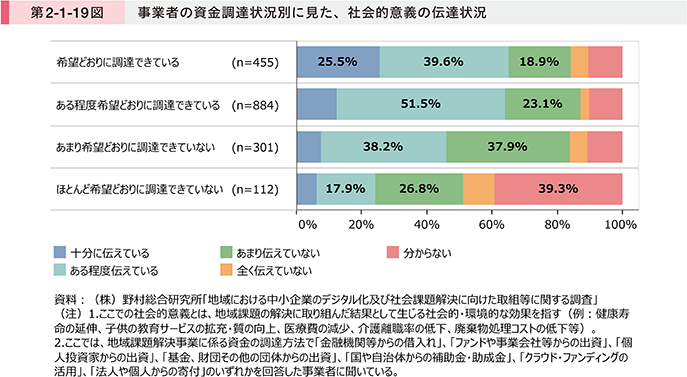

第2-1-19図は、外部からの資金調達を行っている事業者について、資金調達状況別に、資金提供者への事業に関する社会的意義の伝達状況を確認したものである。これを見ると、希望どおりに調達できている事業者は希望どおりに調達できていない事業者と比べて、社会的意義を「十分に伝えている」及び「ある程度伝えている」と回答した割合が高いことが分かる。社会的意義を資金提供者に対してしっかりと伝えることで、自社が取り組む地域課題解決事業の社会的意義を評価してもらうことができ、結果として資金調達につながっている可能性が考えられる。

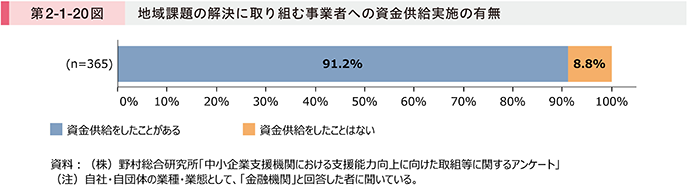

ここからは、金融機関側について確認していく。第2-1-20図は、金融機関に対して、地域課題解決事業に取り組む事業者に対する資金供給の実施状況を確認したものである14。これを見ると、9割以上の金融機関で資金供給を実施したことがあることが分かる。

14 金融機関が資金供給を実施したことのある地域課題の分野は、経済産業省(2019)「平成30年度商取引・サービス環境の適性化に係る事業(ソーシャルビジネスに係る市場調査)最終報告書」等を参考にしている。

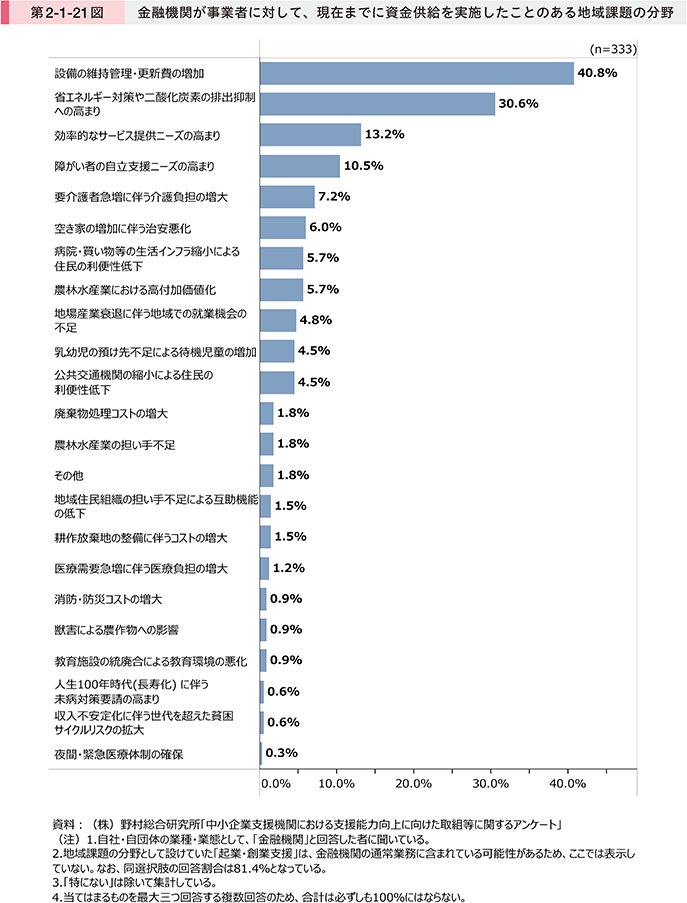

続いて、第2-1-21図は、金融機関において、資金供給を実施した分野を確認したものである。これを見ると、「設備の維持管理・更新費の増加」が最も多く、次いで「省エネルギー対策や二酸化炭素の排出抑制への高まり」、「効率的なサービス提供ニーズの高まり」となっている。

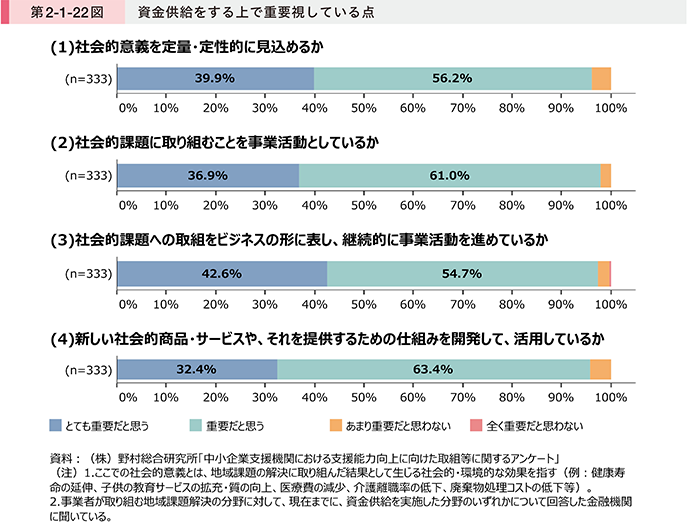

最後に、第2-1-22図は、金融機関において、地域課題解決事業に取り組む事業者への資金供給に際して、各項目についての重要度を確認したものである。これを見ると、いずれの項目についても、9割以上の金融機関が重視していることが分かる。第2-1-19図でも確認したように、金融機関からの資金調達を検討する事業者においては、こうした観点をしっかりと金融機関に対して説明できるようにすることが、資金調達の円滑化に向けて重要といえよう。

ここで、地域課題解決事業に取り組む事業者への資金供給促進に取り組む団体及び実際に資金供給を実施している金融機関などの事例を紹介する。事例2-1-5は、地域課題解決事業に取り組む事業者へ資金が流入しやすい環境整備に向けて、インパクト投資の促進等に取り組む団体を紹介している。事例2-1-6は、事業の社会的意義という観点を重視して確認の上、資金供給を実施している金融機関を紹介している。

事例2-1-5:一般財団法人社会変革推進財団

地域における社会課題解決に取り組む事業者へ資金が流入しやすい環境整備に向けて、インパクト投資の促進等に取り組む団体

所在地 東京都港区

従業員数 20名

▶社会課題の解決を目指す企業に対する「インパクト投資」を促進

東京都港区の一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)は、社会課題の解決を目指す事業者のために数々の計画立案や投資活動、伴走支援を行っている団体。これまで、社会課題解決の担い手はNPOなどの非営利法人が中心だったが、近年民間企業においても社会課題解決への取組が増えている。また、欧米と比べ、日本の金融機関や投資家において、投資により社会課題を解決するという概念が浸透しておらず、社会課題に取り組む事業者にとっては、資金調達が困難な環境にあった。これを受け、2018年に同団体を設立し、主にインパクト投資(経済的リターンと並行し、投資先事業者の活動を通して、社会や環境課題の解決を支援する投資)の促進に取り組んできた。

▶インパクト投資の促進活動に取り組み、地域の活性化に貢献

同団体はGSG(The Global Steering Group for Impact Investment)国内諮問委員会の事務局を担い、欧米から講師を招いたフォーラムによる先進事例の紹介等、様々な勉強会やイベントを開催することで、インパクト投資の啓発活動を続けてきた。また、働く人を支える仕組みの充実を目指し、働き続けられる環境作りを行う企業へ投資を行うインパクト投資ファンド「はたらくFUND」を邦銀グループが運営する初のインパクトファンドとしては設立。加えて、国や自治体による民間企業への委託事業について、行政課題の改善状況に連動して、支払い額が確定する仕組みである「ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)」を、日本で初めて組成。これまでに8件の組成支援・出資を実施している。具体的な例の一つとして、2019年に岡山市が市民の健康寿命延伸及び医療費適正化を目指した「健康ポイント事業」に対して、SIB事業として資金提供を実施した。このように同団体が投資・支援した活動により、企業が社会課題の解決に挑戦でき、地域の活性化にもつながっている。

▶社会課題の解決に取り組む企業への投融資を通じたインパクト・エコノミーの実現

世界的なインパクト志向の潮流や同団体の多岐にわたる取組などにより、インパクト投資の国内での市場規模は2016年度の推定200~300億円程度から、2021年度の推計値では、約1兆3,000億円に急成長した。また、2022年には、金融機関が投資や融資を通じて社会課題の解決に協働で取り組む「インパクト志向金融宣言」に署名する金融機関が49社にまで増加(2023年4月1日現在)。これにより、社会や環境の課題解決に向けて、良いインパクトを与える可能性のある事業者が、融資等を受けやすくなる環境が整いつつある。常務理事の工藤七子氏は、「今後は投資家だけでなくスタートアップ、大企業、市民や消費者といった経済活動のあらゆる当事者がよりよい社会へのインパクトを目指す、というインパクト・エコノミーの実現に向けて取り組んでいきたい。」と語る。

事例2-1-6:株式会社滋賀銀行

地域課題の解決に取り組む企業に対し、資金供給やコンサルティングを行う金融機関

所在地 滋賀県大津市

▶地域経済の縮小や脱炭素に向けた取組が喫緊の課題

滋賀県大津市に本店を置く株式会社滋賀銀行は、1933年設立の地方銀行である。滋賀県は、少子高齢化や人口流出などにより、2014年10月を境に人口減少に突入し、このままの状態では、地域経済が右肩下がりに縮小していくことが懸念されている。また、同県は、県内総生産に占める第2次産業と製造業の割合がいずれも全国トップであり、サプライチェーンの一翼を担う製造業が多い地域であるため、近年では脱炭素への取組が喫緊の課題となっている。しかしながら、こうした脱炭素や人口減少といった地域課題の解決を事業として進めるためには資金調達面での課題が存在する。こうした中、同行は、「地域の悩みは当行の課題。地域経済の縮小角度を支え、変えていくことが地方銀行の使命である。」という考えの下、地域社会との共存共栄を柱に、地域課題の解決に取り組む企業に対し、積極的に資金供給等の支援を行っている。

▶地域課題解決の取組が与える環境・社会へのインパクトも重視

同行は、2017年11月に持続可能な社会の実現に努めることを誓う、「しがぎんSDGs宣言」を発表。SDGs宣言を実施したのは地方銀行で初であった。SDGsコンサルティングに関するメニューを強化し、経営にSDGsを取り入れようとする顧客の要望に応えてきた。また、近年、事業内容が抱えるリスクだけでなく、その事業が生み出す環境・社会に対する影響を評価し、資金供給の判断を行うインパクト・ファイナンスが潮流となっていることを踏まえ、同行も、2020年8月に「サステナビリティ・リンク・ローン」の取扱いを開始。その内容は、企業の成長と事業内容が環境・社会に与えるインパクトの双方に効果的な分野において、顧客に野心的な目標設定を求め、その目標を達成した場合、金利などの融資条件が優遇されるという仕組み。さらに、2021年11月から脱炭素に向けた設備投資をサポートする「カーボンニュートラルローン 未来よし」の取扱いを開始した。独自のESG評価を通じて、顧客の経営課題を把握・共有するとともに、取組度合いに応じた金利優遇を行っている。

▶伴走支援を通じて、企業と共に地域課題の解決に貢献

SDGsコンサルティングは、2019年6月の取扱い開始以降、これまでに150件以上を受託。「サステナビリティ・リンク・ローン」をはじめとした、ESGファイナンスの取扱額は500億円以上に上っている。また、2023年1月に提供を開始した中小企業向けCO2排出量測定ツール「未来よしサポート」は、開始から約1か月で成約件数100件を突破。製造業を中心に中小企業からの問合せが増加するなど、脱炭素への意識の高まりを見せている。同行営業統轄部ソリューション営業室法人推進グループ長の小西浩之氏は、「今や、地域課題をビジネスで解決してこそ、持続的な経営につながる。今後も、地域課題の解決・支援を業とする中小企業を育てるとともに、企業活動が環境や社会に及ぼすインパクトを包括的に分析・評価し、融資にとどまらず、伴走支援を行いながら、企業と共に地域課題の解決につなげていきたい。」と語る。