第2節 地域経済の持続的発展に向けた自治体による企業誘致の取組

前節では、我が国における企業立地件数等の推移や企業立地の効果を確認した上で、中小企業・小規模事業者の立地動向や今後新たな立地を計画(検討)する際に判断に影響を与える要素、想定される課題などについて確認した。本節では、自治体の企業誘致の取組を確認した上で、誘致すべき産業分野を検討することの重要性などについて明らかにしていく9。

9 本節における自治体の企業誘致政策は、中小企業・小規模事業者の誘致だけではなく、大企業を含めた企業誘致政策全般について確認したものであることに留意されたい。

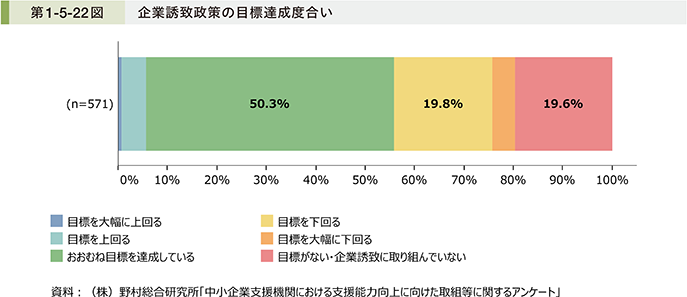

第1-5-22図は、自治体に対し、企業誘致政策の目標達成度合いを確認したものである。これを見ると、半数以上の自治体が企業誘致政策の目標を達成できていることが分かる。他方で、目標を上回ると回答した自治体はごく一部にとどまることも確認できる。

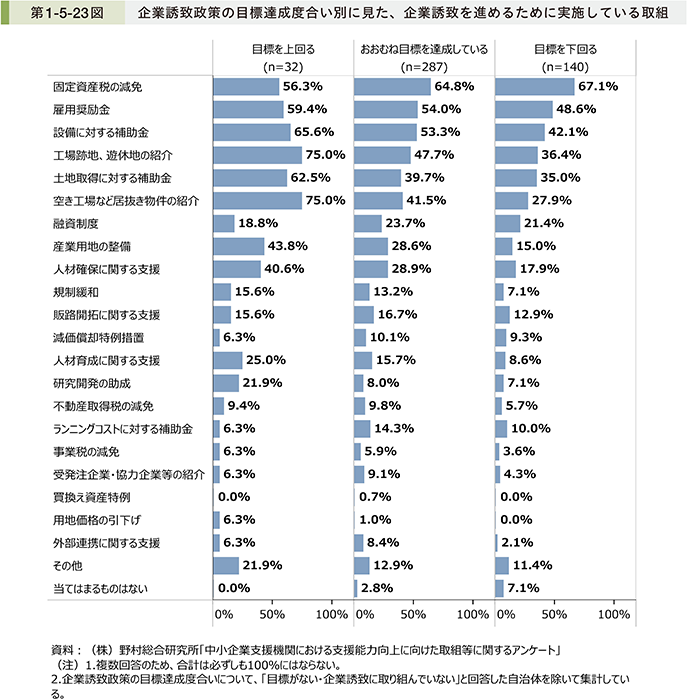

第1-5-23図は、第1-5-22図で確認した企業誘致政策の目標達成度合い別に、自治体が企業誘致を進めるために実施している取組を示したものである。これを見ると、目標を上回ると回答した自治体では、それ以外の自治体と比べて、補助金や税制優遇などの取組のほかにも、工場跡地などの紹介や、人材確保に関する支援などの取組を積極的に実施している様子がうかがえる。

前節では、企業が新たな立地選択の際に判断に影響を与える要素として、自治体のサポートでは積極的な情報発信が最も多かった点や、同一都道府県外を候補地としている企業では特に人材の確保を課題と捉えている点を確認している。こうした企業のニーズに対応できている点が、目標を上回る企業誘致を達成した要因の一つである可能性が推察される。

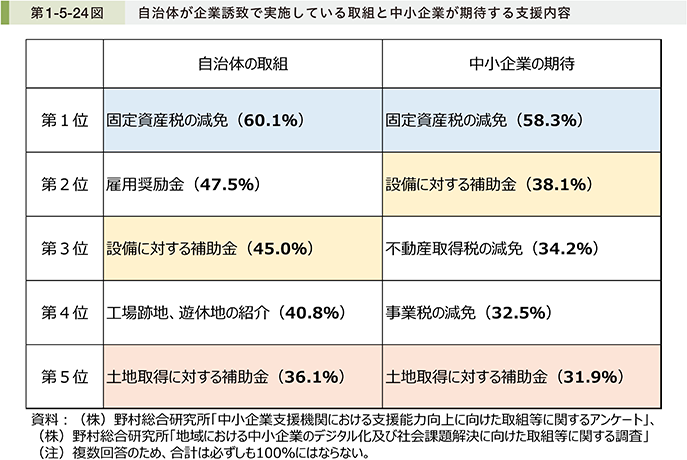

第1-5-24図は、自治体が企業誘致で実施している取組と中小企業が新たな立地の際に期待する支援内容について、それぞれ上位5位までを比較したものである。これを見ると、第1-5-14図で確認したように、中小企業は補助金や税制優遇に対する期待が高く、第1位~第5位までの全てが補助金や税制優遇で占められている。それに対し、自治体では、「工場跡地、遊休地の紹介」が第4位に入っているほか、第2位が「雇用奨励金」となっており、こちらも第1-5-3図で確認したように自治体が企業誘致の進展により雇用増加を期待していることを反映する結果となっている。

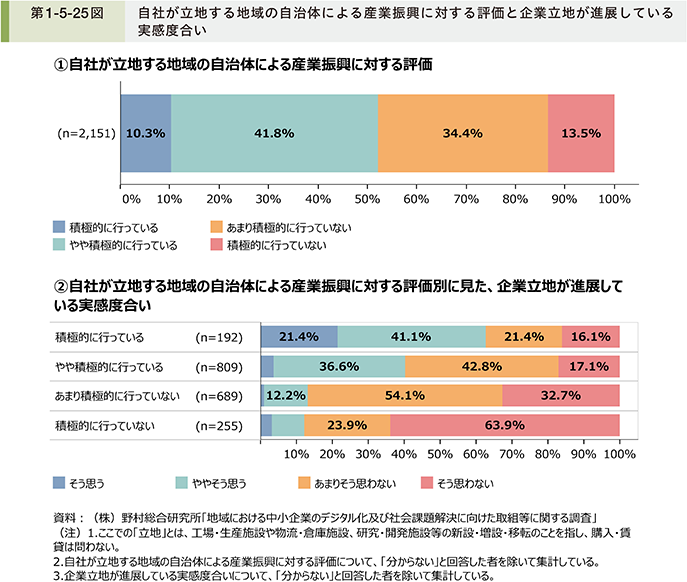

第1-5-25図は、中小企業に対し、〔1〕では自社が立地する地域の自治体による産業振興に対する評価を確認し、〔2〕ではその評価別に、自社が立地する地域で企業立地が進展しているかの実感を確認したものである。まず、〔1〕について見ると、約半数が自社の立地する地域の自治体に対し、積極的に産業振興を行っていると評価していることが分かる。続いて、〔2〕について見ると、自社の立地する地域の自治体が実施する産業振興への評価が高ければ高いほど、企業は自地域で企業立地が進展している実感を持っていることが分かる。

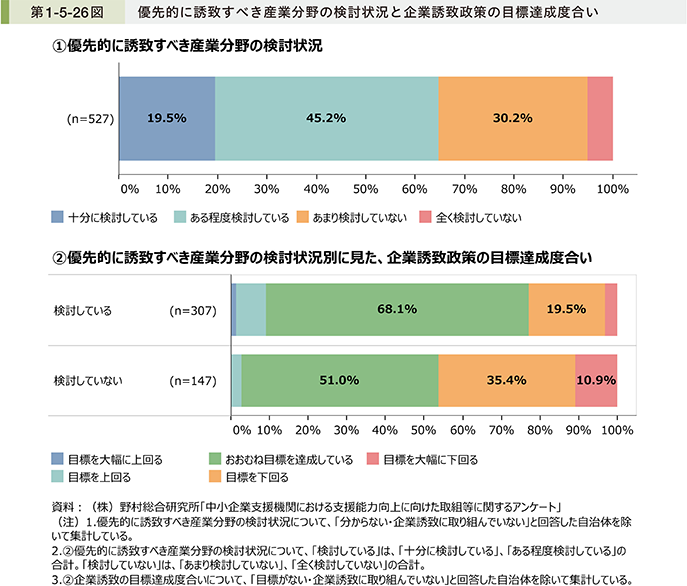

第1-5-26図は、自治体に対し、〔1〕では優先的に誘致すべき産業分野の検討状況を確認し、〔2〕ではその検討状況別に、企業誘致政策の目標達成度合いを確認したものである。まず〔1〕について見ると、6割以上の自治体が自地域で誘致すべき産業分野を検討していると回答している。その上で、〔2〕について見ると、自地域で誘致すべき産業分野を検討している自治体では、検討していない自治体と比べて企業誘致政策の目標を達成している割合が高いことが確認できる。

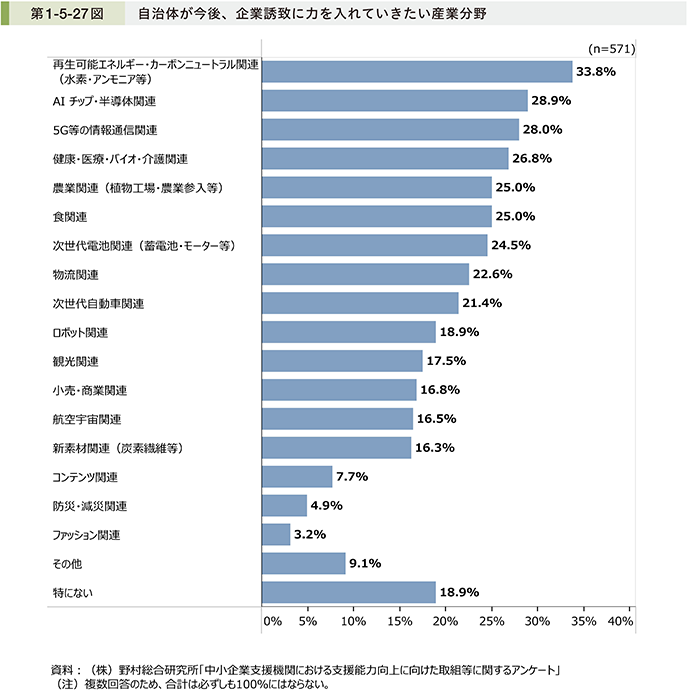

第1-5-27図は、自治体が今後、企業誘致に力を入れていきたい産業分野について確認したものである。これを見ると、「再生可能エネルギー・カーボンニュートラル関連(水素・アンモニア等)」や「AIチップ・半導体関連」、「5G等の情報通信関連」といった、今後成長が見込まれる産業分野が上位に挙がっていることが確認できる。自治体において、次世代の産業基盤となり得る産業分野に対して積極的に力を入れていく姿勢が見て取れる。他方で、「農業関連(植物工場・農業参入等)」や「食関連」など、既存の特長をいかしながら企業誘致を進めていく自治体も一定程度存在することが確認できる。

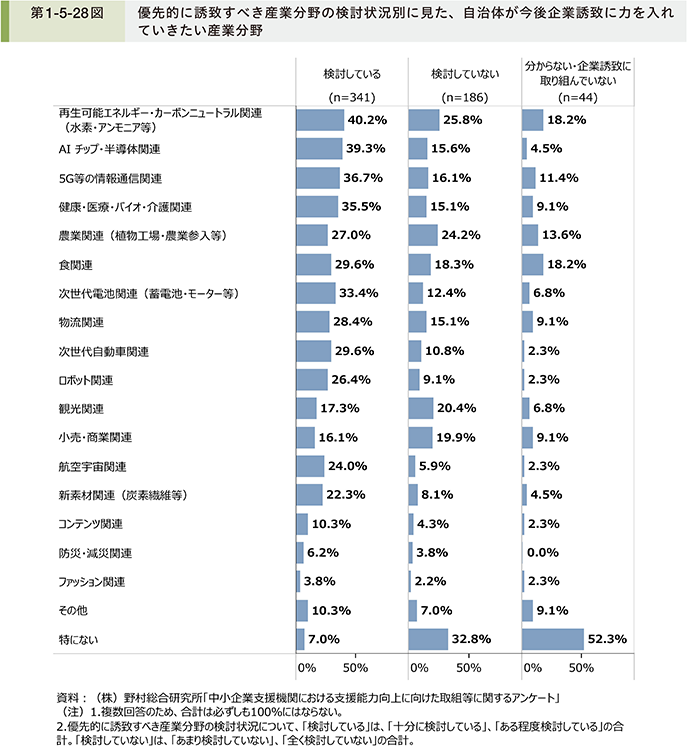

第1-5-28図は、優先的に誘致すべき産業分野の検討状況別に、自治体が今後、企業誘致に力を入れていきたい産業分野を確認したものである。これを見ると、優先的に誘致すべき産業分野を検討している自治体では、幅広い産業分野に力を入れていく傾向にあるとともに、再生可能エネルギーや5G、AI・半導体といった、今後の成長が見込まれる産業についても力を入れていく傾向にあることが分かる。前述のとおり、優先的に誘致すべき産業分野を検討できている自治体では、企業誘致政策の目標を達成している割合が高い。自地域の強みや特徴をいかし、誘致すべき産業分野を検討するなど、戦略的に企業誘致の取組を進めていくことが企業誘致政策の目標達成、ひいては地域経済の持続的発展に向けて重要であるといえよう。

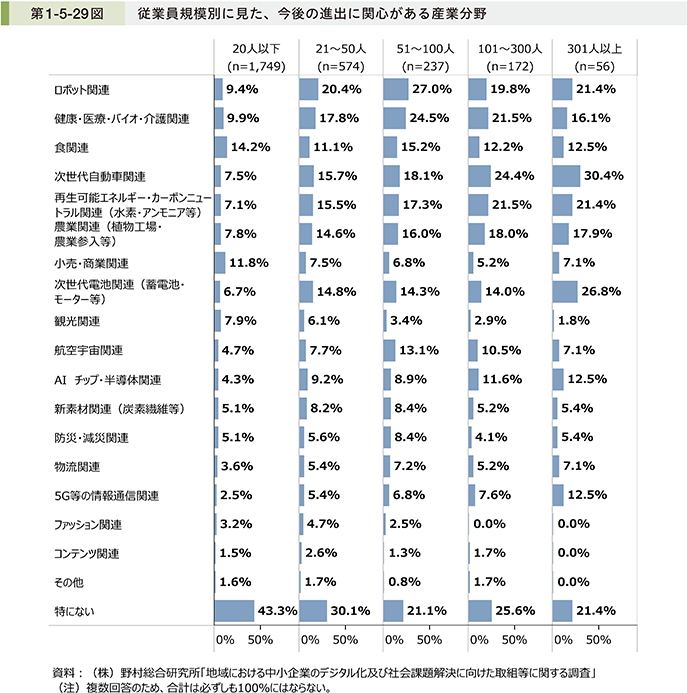

最後に、中小企業が今後の進出に関心がある産業分野を紹介する(第1-5-29図)。これを見ると、従業員規模が20人以下の企業では、「特にない」と回答した企業が多いが、「食関連」や「小売・商業関連」など地域に根差した分野への進出に関心がある企業が一定程度存在していることが確認できる。他方で、従業員規模が多い企業では、「次世代自動車関連」や「次世代電池関連(蓄電池・モーター等)」、「再生可能エネルギー・カーボンニュートラル関連(水素・アンモニア等)」に関心の高い企業が多いことが見て取れる。自治体は、これらの企業が関心の高い分野にも目を向けながら、今後の自地域を支える産業基盤を構築していくことが期待される。

以上、本節では、自治体の企業誘致の取組を確認した上で、誘致すべき産業分野を検討することの重要性などについて確認し、優先的に誘致すべき産業分野を検討している自治体では、企業誘致政策の目標達成度合いが高くなっており、再生可能エネルギーや5G、AI・半導体といった、今後の成長が見込まれる産業についても力を入れていく傾向にあることが確認された。

事例1-5-2は、域外からの企業誘致に積極的に取り組むだけでなく、誘致企業と域内企業の共通課題である人材確保への支援やフォローアップに積極的に取り組む自治体の事例である。事例1-5-3は、今後の成長が見込まれる半導体産業の企業誘致や産業育成に積極的に取り組み、将来を見据えて持続的な地域経済の構築を図る自治体の事例である。

事例1-5-2:北上市

企業誘致とともに、域内企業の雇用支援やフォローアップに積極的に取り組む自治体

所在地 岩手県北上市

▶企業誘致により製造業の集積が進むが、近年は人材確保に課題を抱える

北上市は、企業誘致政策を推進しながら、誘致企業や地場企業の雇用支援やフォローアップに積極的に取り組んでいる。昭和初期、同市の主産業は農業であったが、仕事を探して東京等域外へ転出する農家の次男・三男が多いことが課題となり、若者の雇用を創出するため製造業を呼び込む「工場誘致構想」を立てた。1954年には工場誘致条例を制定、1961年には開発公社を設立するなど、同市で工場を受け入れる体制を徐々に整えた。当初は同市への進出企業がほとんどなかったが、歴代の市長が自ら積極的な呼び込みを行ったことで、同市に企業が集積。現在では、製造業を中心に八つの工業団地等に約300社が立地するなど集積が進み、製造品出荷額は県内トップレベルである。一方で、同市における近年の有効求人倍率は2を超える月もあり、岩手県内や全国と比較しても特に高い水準にあるなど、人材確保の面で課題を抱えている。この課題解決に向け同市では、域外から誘致した企業、地場の企業にかかわらず、域内の企業に対し人材確保・育成のための積極的な支援に取り組んできた。

▶誘致企業・地場企業を問わず人材確保につながる取組を積極的に推進

同市では、企業誘致に取り組む企業立地課とは別に、産業雇用支援課を発足し、誘致企業・地場企業を問わず、雇用関係の相談を受けて人材確保や育成の助言を行う体制を整備している。また、同支援課が事務局を担う、雇用に関する取組を推進する北上雇用対策協議会と連携。同協議会を通じて岩手県内だけでなく東北各地の高校・大学等を訪問し、同市の企業の魅力を伝えるPRを積極的に実施している。加えて、岩手大学と協力し、夏休みに「子ども創造塾事業」を実施。これは、科学教室や工場見学等を通じ、幼少期からものづくりや製造現場に興味を持ってもらうことで、将来的に域内企業への就職につながることを企図したものである。

また、域内の誘致企業・地場企業に対しては、経営に関する支援ニーズの把握などを目的として、年間100件にも及ぶ企業訪問を実施している。誘致企業に対してネットワークとなる地場企業の紹介や取引先のマッチングを行うことはもちろん、企業が日頃の業務で抱える様々な困り事を解決するため、細やかなサポートを行うとともに、域内企業との関係構築に努めている。

▶引き続き企業の雇用支援に積極的に取り組み、域内企業の成長をサポート

一連の人材確保・育成支援の取組は、同市では地元での就職を希望する高校生の増加や、2012年3月~2019年3月までの間に卒業した生徒の域内就職率100%にもつながっている。また、同市における製造業の製造品出荷額も、長期的に上昇傾向を維持。今後もこうした人材確保・育成支援の取組に注力していく方針であり、これまでの学校訪問にとどまらず、Uターンの促進や人材の職場定着率の向上、外国人材の受入体制の整備など、包括的な支援の検討を進めていく予定だ。同市企業立地課の奥山大輔課長補佐は「今後も企業訪問等を通じて、いつでも気軽に相談してもらえるような関係を域内企業と築くとともに、誘致企業・地場企業にかかわらず、北上の地で成長することにつながるサポートを引き続き積極的に行っていきたい。」と語る。

事例1-5-3:熊本県

TSMCの進出を機に、半導体産業の更なる成長と強固な産業基盤の構築を目指す自治体

所在地 熊本県

▶「シリコンサイクル」に負けない技術力と強い産業基盤の構築を目指す

熊本県では、1960年代に三菱電機株式会社や九州日本電気株式会社(NEC九州)が半導体の一貫製造工場を建設したことを皮切りに、半導体産業を重要な分野として位置付け、企業誘致や産学官連携による技術開発等を積極的に推進してきた。半導体産業は現在でも工業出荷額・雇用共に同県を支える県内最大の産業であり、高い世界シェアを誇る製品も数多く生まれ、2009年からの10年間で工業出荷額が76%増加するなど成長を続けている。一方で半導体産業には、いわゆる「シリコンサイクル」と呼ばれる好況と不況を一定期間ごとに繰り返す不安定な状況が存在。地場中小企業にもその影響が及ぶことがあるため、産学官が一体となり、いっそう高度な技術力と強い産業基盤の構築を目指している。こうした中、2021年に世界的半導体メーカーの台湾積体電路製造(以下、「TSMC」という。)が、日本で初めての工場を同県菊陽町に建設することを決定。投資額1兆円超、約1,700名の雇用が見込まれる同工場が稼働するビックチャンスが訪れ、また昨今の半導体好況に合わせて県内産業の更なる振興と県下全域における経済成長を実現するため、様々な取組を推進している。

▶人材確保・育成等にきめ細かに取り組むとともに、サプライチェーンの強化を目指す

同県では、2021年11月に知事をトップとする「半導体産業集積強化推進本部」を設置。渋滞・交通アクセスや海外技術者の家族に対するサポート、人材確保・育成等の課題に対してきめ細かに対応を進めている。特に人材確保・育成に対しては、今後更なる人材獲得競争の激化が予想される中、短期と中長期の視点から取組を推進。短期の取組としては、県内企業と連携したインターンシップの充実や、UIJターンの更なる推進などによる人材確保支援を実施。また、中長期の取組として、熊本大学や県立技術短期大学校において半導体に特化した教育課程の新設を予定しているほか、小・中学校、高校への出前授業等を通じた将来的な半導体人材の育成に努めている。また、内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」を活用し、地域中小企業の技術開発力の向上とサプライチェーンの強化に向けた取組も進めている。熊本大学と地域中小企業の産学連携による研究開発を推進し、国内初の「三次元積層実装10産業(中間工程)」を創出するとともに、変動の大きい半導体産業に頼らない強固な産業構造を確立すべく、自動運転や航空宇宙分野等の企業との協業により、新たな産業等を生み出すエコシステムの形成を目指している。

10 複数のウエハやチップを三次元に積み重ねることにより高速通信や省電力化を実現する技術を指す。

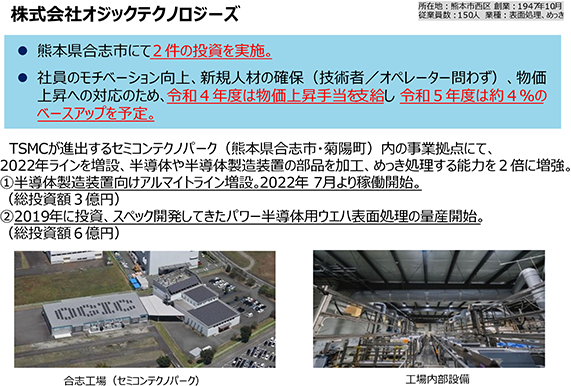

▶地域中小企業においても積極的な設備投資の実施等のポジティブな動きが見られる

株式会社九州フィナンシャルグループの試算によると、TSMCの新工場における同県内への経済波及効果は、2031年までの間で約4兆2,900億円とされている。また、高い金属加工技術を持ち半導体製造装置の部品加工を行う株式会社シマヅテックが追加投資を行うなど、地域中小企業においても積極的な設備投資が実施されており、様々な広がりを見せている。同県担当者は、「今後も産学連携や人材確保支援等に積極的に取り組むことで半導体産業の更なる集積を図るとともに、半導体産業に頼らない強固な産業構造を確立し、県経済の成長を実現したい。」と語る。

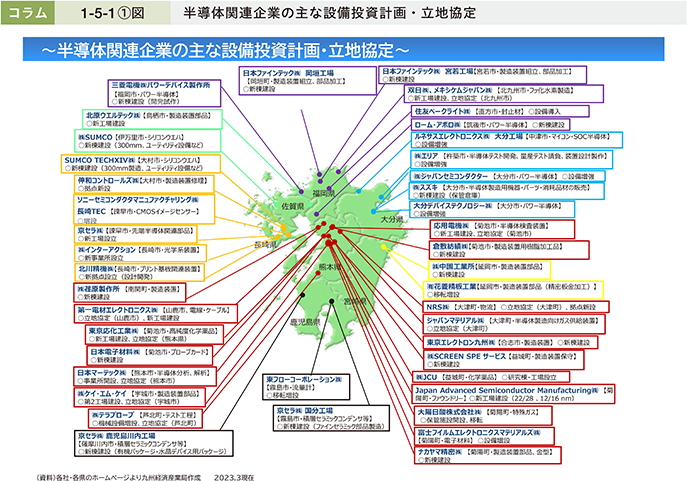

コラム1-5-1:TSMC進出による九州地域への経済波及効果

九州の半導体関連産業は、製造品出荷額等が約1.5兆円に及ぶ九州のリーディング産業の一つに成長し、集積回路(IC)においては昨今、国内生産金額の4割を超えるシェアを有する一大生産拠点となっている。

2022年の九州のIC生産実績は、世界的な半導体需要の高まりにより、高水準での生産が続いた結果、生産数量では5年連続で前年を下回ったものの、生産金額では2年連続で増加し、生産金額の全国比は44.3%と高い水準を維持した。

このような中、九州地域には生産設備を始めとした半導体関連企業が約1,000社集積し、広範囲なサプライチェーンを形成している。

2023年3月現在、半導体の受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)の新工場建設が熊本県で進んでいるところ、以下のとおり、各社による設備投資の増強、新規拠点進出が活発化している。

また、熊本県の中小企業からの「大手半導体企業が進出することで、人材確保のためには賃金をアップしないと厳しい。」との声に加えて、周辺各県の中小企業からも「人材確保のため賃上げは必須。熊本に半導体の大型立地(TSMC)があり、人材が流出する危機感は常にある。」、「賃上げは人材確保の側面が大きい。半導体好況につき昨年度の業績が好調。地元の優秀な人材を確保するためには、賃上げが有効な手段。」、「採用、引き留めを目的に、他社に先んじて賃上げを実施。熊本県への半導体企業の立地で初任給などの賃金が上昇しているとのニュースを見て、近々何らかの影響が及ぶものと考えている。」といった声が聞かれている。

TSMCが進出する熊本県を始め、九州地域ではTSMC進出を意識した人材確保のための賃上げを行う動きが進みつつある。

(公財)地方経済総合研究所・(株)九州フィナンシャルグループでは、TSMCの新工場や関連産業による生産活動(2兆8,714億円(生産増加に伴う就業者・消費増加効果等を含む。))に、TSMCの新工場・装置(9,321億円)や関連産業の工場・設備(2,744億円)、工業団地開発(779億円)、住宅関連投資(1,362億円)を加えた、TSMCの熊本進出による熊本県内への経済波及効果を2022年から31年までの10年間で約4兆2,900億円と試算している。

また、同グループでは、TSMC進出に伴い約80社が県内に新たな拠点を構えるか、工場を増設すると想定。雇用は新工場を運営する子会社Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(JASM)の約1,700人を含めて約7,500人増加すると見込んでいる。

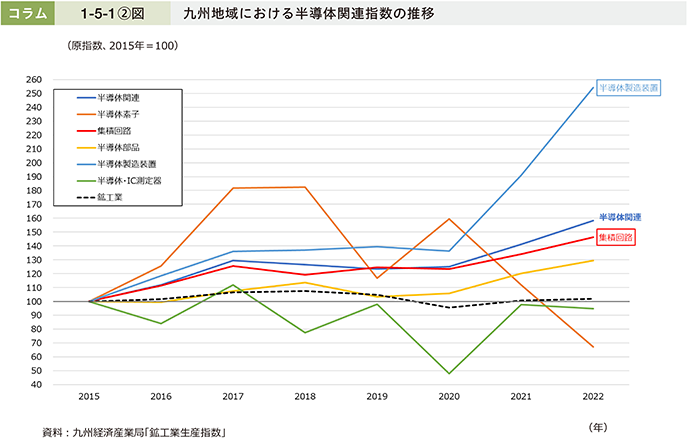

九州地域における鉱工業指数によると、鉱工業全体の生産が2015年から22年まで横ばいで推移する中、半導体製造装置を始め、集積回路や半導体部品(シリコンウエハ)といった半導体関連の生産が大きく伸びている。

TSMCの熊本進出によって、この勢いが増すことが期待される。

以下では、投資、賃上げに取り組む域内の中小企業を紹介する。

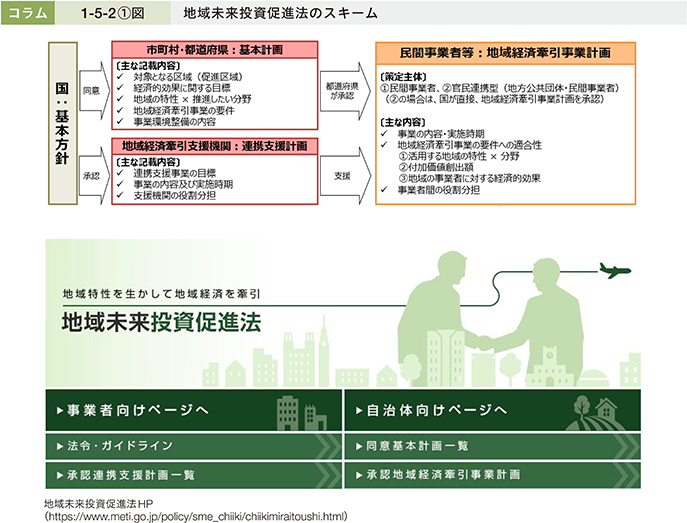

コラム1-5-2:地域未来投資促進法

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号))は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする自治体の取組を支援するもの。

同法に基づき地方公共団体が策定する基本計画について、令和4年12月までに263計画に主務大臣が同意した。これらの基本計画に基づき都道府県が承認する地域経済牽引事業計画について、令和4年12月までに3,633計画が承認された。

地域経済牽引事業のうち、地域の成長発展の基盤強化に特に資する事業について、法人税等の特別償却・税額控除の措置(地域未来投資促進税制)や地方税を減免した地方公共団体に対する減収補てん措置等により支援している。

○地域未来投資促進税制

・地域経済牽引事業に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、一定の条件を満たすと、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができる。(適用期限:2024年度末)

・制度を利用するためには、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国による課税特例の確認を受ける必要がある。

○固定資産税・不動産取得税の課税免除または不均一課税

・各都道府県・市町村の条例により、地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、固定資産税・不動産取得税の課税免除または不均一課税を受けられる場合がある。

○農地転用/市街化調整区域の開発許可等の手続きに関する配慮

・都道府県・市町村が定める基本計画において重点促進区域が設定されており、当該基本計画に基づき市町村が土地利用調整計画を策定している場合、地域経済牽引事業計画に基づき整備される施設用地について、農地転用許可等の手続きに関する配慮を受けることができる。また、一定の条件を満たした食品関連物流施設・植物工場・データセンター等を建設する際の市街化調整区域における開発許可の手続きに関する配慮を受けることができる。

○企業名

石田屋二左衛門(いしだやにざえもん)株式会社

○活用した支援措置

・地域未来投資促進税制

・固定資産税・不動産取得税の減免

・農地転用許可等の手続に関する配慮

○事業概要

・同社は国内外で高い人気と知名度を誇る日本酒ブランド『黒龍』などを手掛ける黒龍酒造の親会社。

・福井の自然と共存し、地元で永く伝統を継承・発展させてきた様々な醗酵技術や地場産業を国内外にも広く知ってもらうための情報発信拠点施設として「ESHIKOTO」を整備。ESHIKOTOへの来客数増により日本酒「黒龍」のブランドが高まり、売上増に貢献。

・土地利用調整の結果、事業実施場所に農用地区域が含まれることから、農地転用許可等の手続に関する配慮規定を活用し、農地転用許可を実現。

・施設の建設に当たっては、地域未来投資促進税制等を活用することで、投資初期のキャッシュフロー等を改善。

経済産業省では、引き続き、こうした地域経済を牽引していく事業者の投資を促進し、地域経済の活性化を図っていく。