先行研究では1、経営者年齢が若い企業ほど新たな取組に果敢に挑戦する企業が多い様子も示されており、事業承継によって経営者の世代交代を円滑に進めることや、起業による新規参入を促進することは、変革や成長の機会となり得る。また近年中小企業でも広がりを見せているM&Aについても、買い手企業と売り手企業双方にとって成長につながる機会と指摘されている。そのためM&Aを事業承継の選択肢としてだけでなく、企業規模拡大や事業多角化といった企業を成長させる手段として活用することも重要だといえる。

1 2021年版中小企業白書 第2部第3章第1節第1項

そこで本章では、まず第1節で事業承継及びM&Aに着目し、事業承継前後における後継者の取組やM&Aで期待した成果を出すための取組について分析する。続く第2節では、我が国の起業の実態や、企業が成長していくために重要となる創業前後における経営者の取組について確認していく。

第1節 事業承継・M&A

1.事業承継の動向

本項では、休廃業・解散と経営者の高齢化の状況を概観した後、事業承継の現状について分析する。

〔1〕休廃業・解散

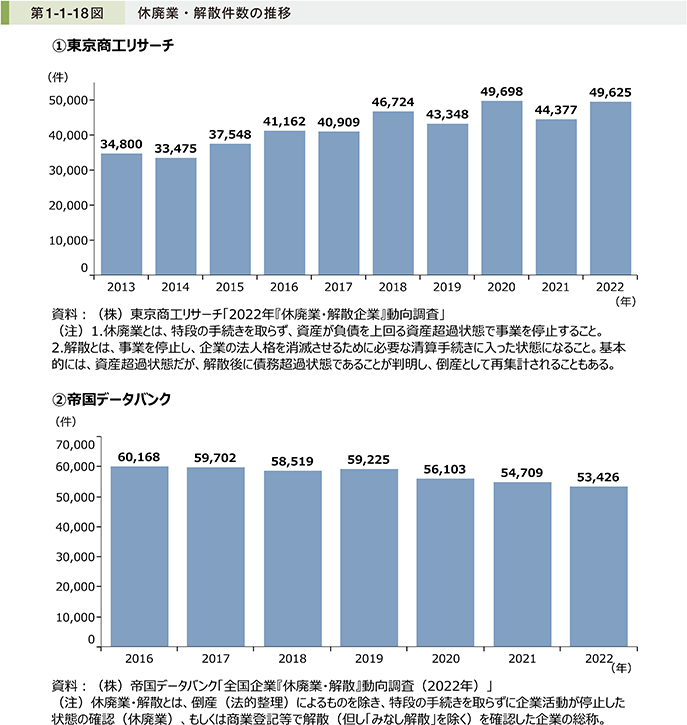

はじめに、休廃業・解散企業の現状について確認していく。(株)東京商工リサーチの「休廃業・解散企業」動向調査によると、2022年の休廃業・解散件数は49,625件で、前年比11.8%増となった。また、(株)帝国データバンクの全国企業「休廃業・解散」動向調査によると、2022年の休廃業・解散件数は53,426件で、前年比2.3%減となった(第1-1-18図(再掲))。

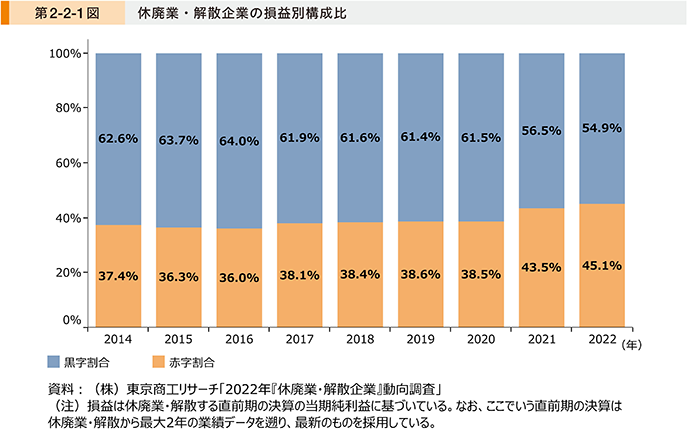

次に、休廃業・解散企業の業績について確認する。第2-2-1図は、休廃業・解散企業の損益別構成比について見たものである。これを見ると、2014年以降一貫して過半数の休廃業・解散企業が黒字であったことが分かる。一方で、2022年は54.9%となり、2021年に引き続き6割を下回る結果となっている。

〔2〕経営者の高齢化

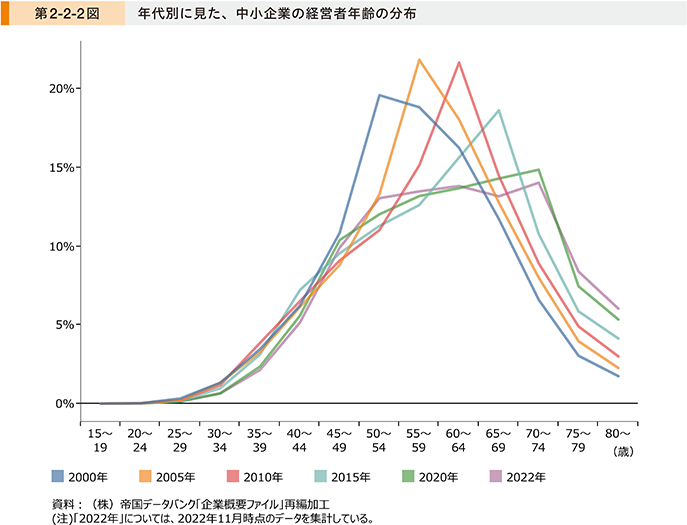

ここでは、経営者の高齢化の状況について分析する。第2-2-2図は、年代別に見た中小企業の経営者年齢の分布である。これを見ると、2000年に経営者年齢のピーク(最も多い層)が「50~54歳」であったのに対して、2015年には経営者年齢のピークは「65~69歳」となっており、経営者年齢の高齢化が進んできたことが分かる。一方で、2020年を見ると、経営者年齢の多い層が「60~64歳」、「65~69歳」、「70~74歳」に分散しており、2022年も同様の傾向を示している。これまでピークを形成していた団塊世代の経営者が事業承継や廃業などにより経営者を引退していることが示唆される。一方で、75歳以上の経営者の割合は2022年も高まっていることから、経営者年齢の上昇に伴い事業承継を実施した企業と実施していない企業に二極化している様子が見て取れる。

〔3〕後継者の確保

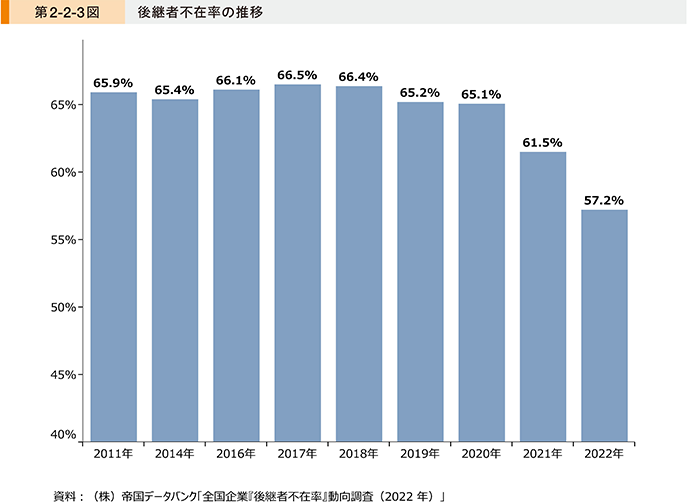

ここからは、(株)帝国データバンクの「全国企業『後継者不在率』動向調査(2022年)」を基に、後継者の有無について確認する。

第2-2-3図は、後継者不在率の推移を見たものである。後継者不在率は2017年の66.5%をピークに近年は減少傾向にあり、足下の2022年は57.2%と、調査を開始した2011年以降、初めて60%を下回っている。

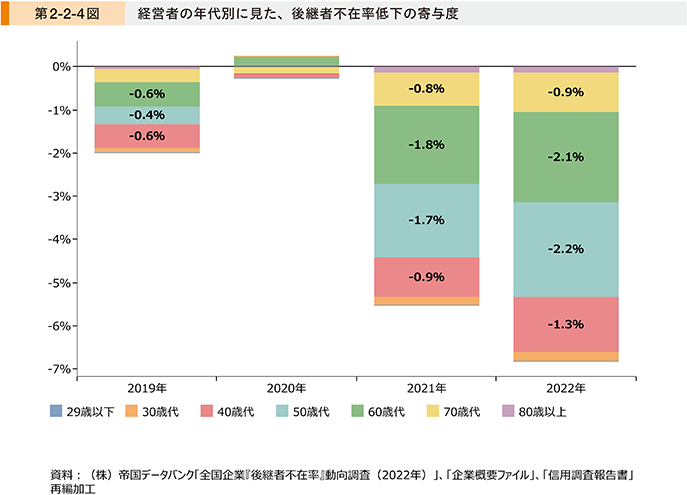

第2-2-4図は、2019年から2022年における後継者不在率の変化について、経営者の年代別の寄与度を見たものである。これを見ると、2021年以降、50歳代と60歳代における後継者不在率の低下が、全体の後継者不在率の低下に大きく寄与していることが見て取れる。

(株)帝国データバンクの調査2によれば、休廃業を行った企業のうち、経営者年齢が50歳代・60歳代の企業の割合は近年低下傾向にある。上記を踏まえると、今回の調査だけでは一概にいえないものの、50歳代・60歳代における後継者不在率が低下した要因の一つとして、同年代において事業承継が進み、後継者不在による休廃業の動きを鈍らせた可能性が考えられる。

2 (株)帝国データバンク(2023)「全国企業『休廃業・解散』動向調査(2022年)」

続いて、(株)東京商工リサーチ「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」3の結果を基に、中小企業経営者の事業承継の意向や後継者の選定状況について確認する。

3 本アンケートの詳細は第1部第1章3節を参照。

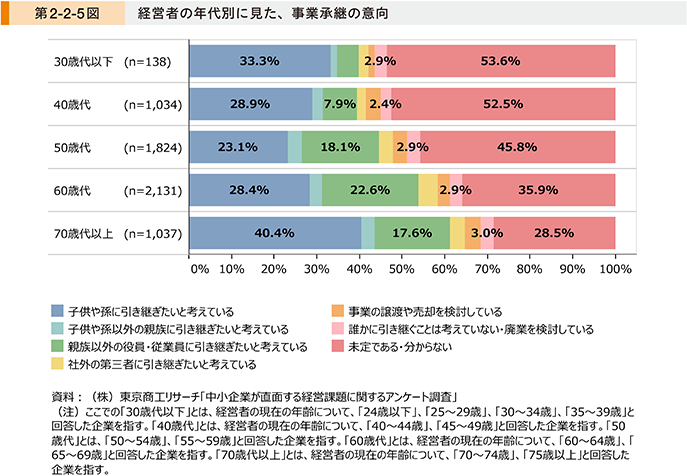

第2-2-5図は、経営者の年代別に事業承継の意向を見たものである。これを見ると、経営者の年代が上がるにつれて、親族内・親族外にかかわらず、何らかの形で事業承継を検討している企業の割合が高くなっている。特に「子供や孫に引き継ぎたいと考えている」企業の割合はどの年代においても高く、自身の親族を後継者候補と考える中小企業経営者が多い様子がうかがえる。また各年代に占める割合は低いが、どの年代においても「誰かに引き継ぐことは考えていない・廃業を検討している」企業が一定数存在している。

一方で、事業承継について「未定である・分からない」と回答する企業の割合は、経営者の年代が上がるにつれて減少傾向にあるものの、70歳代以上でも3割弱存在する。事業承継・引継ぎ支援センターなどの専門機関も活用しながら、事業承継を選択するか、早めに判断することが重要と考えられる。

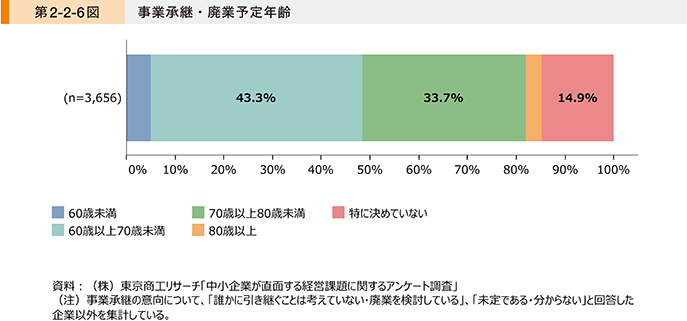

第2-2-6図は、事業承継の意向がある企業を対象として、経営者の事業承継・廃業の予定年齢について確認したものである。これを見ると、約4割の経営者は60歳以上70歳未満、約3割の経営者は70歳以上80歳未満の間で、事業承継・廃業を予定していることが分かる。第2-2-2図で示したとおり、2022年時点で60歳から74歳の経営者が占める割合は高く、事業承継・廃業の予定年齢が迫る経営者が多くなっている可能性があり、今後も事業承継の必要性が高まると考えられる。

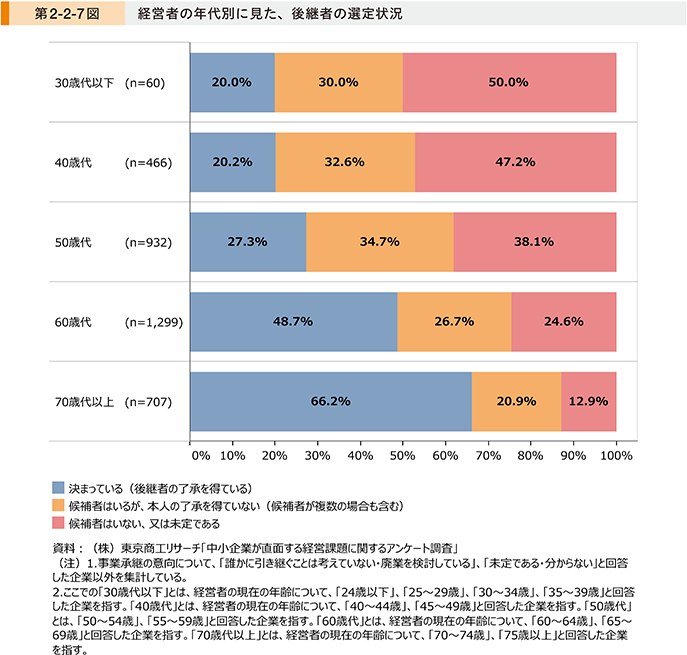

第2-2-7図は、事業承継の意向がある企業を対象として、経営者の年代別に後継者の選定状況について見たものである。これを見ると、経営者年齢が高くなるにつれて、後継者が「決まっている(後継者の了承を得ている)」と回答した企業の割合が増加しており、70歳代以上では、6割を超えている。

一方で、70歳代以上の企業においても、「候補者はいるが、本人の了承を得ていない(候補者が複数の場合も含む)」、「候補者はいない、又は未定である」と回答した企業が合わせて3割を超えている。高齢の経営者でも後継者の選定が進んでいない企業が一定数存在することが分かる。

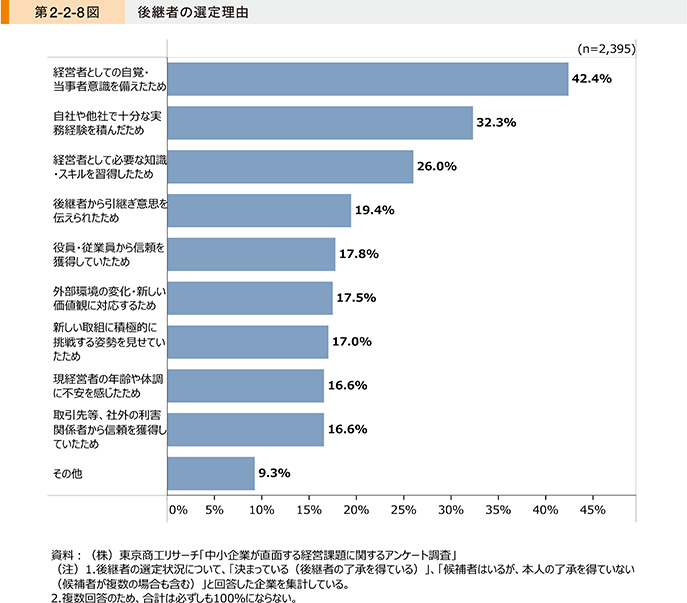

第2-2-8図は、後継者の選定理由について見たものである。「経営者としての自覚・当事者意識を備えたため」と回答する割合が4割を超えており最も高く、次に「自社や他社で十分な実務経験を積んだため」、「経営者として必要な知識・スキルを習得したため」と続いている。後継者が経営者としてふさわしい資質や能力を備えたタイミングで、事業を引き継ぐことを決める企業が多いと考えられる。

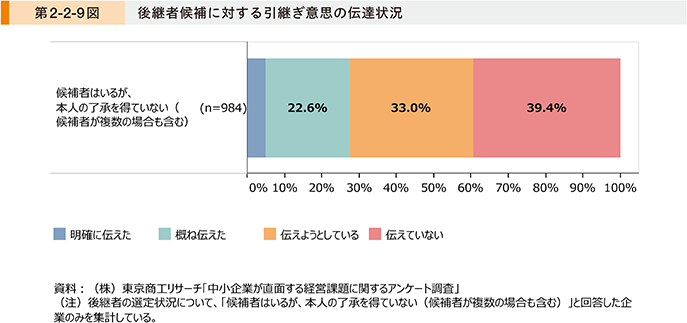

第2-2-9図は、候補者はいるが、本人の了承を得ていない企業を対象として、後継者候補に対する引継ぎ意思の伝達状況を確認したものである。これを見ると、候補者はいるが、本人の了承を得ていない企業のうち、後継者候補に対して、引継ぎ意思を「伝えようとしている」、「伝えていない」と回答した割合が合計で半数以上となっている。このことから、候補者はいるものの後継者を決定できていない企業は、候補者に対して引継ぎ意思を伝えられていない様子がうかがえる。事業承継を検討している企業は、後継者候補に対して引継ぎ意思を明確に伝えることが重要である。

本節では、事業承継の動向として、経営者の高齢化や後継者の選定状況等について分析してきた。我が国では、経営者年齢の高齢化が進む中、多くの企業で経営者の交代時期が迫っており、事業承継は引き続き重要な政策的課題といえる。

また後継者不在率は低下傾向にあるものの、経営者年齢が70歳代以上にもかかわらず後継者が決定していない企業も一定程度存在しており、事業承継が進んでいる企業と進んでいない企業で二極化している様子がうかがえる。

事業承継を検討している中小企業経営者においては、事業承継を行うか早期に判断し、後継者候補に引継ぐ意思を明確に伝えた上で、事業承継に向けた準備を進めていくことが重要と示唆される。

後継者を決定した後、本格的に事業承継に向けた準備に取り掛かる際は、コラム2-2-1で紹介する事業承継税制といった支援施策や、事業承継・引継ぎ支援センターなどの支援機関を活用することも有効と考えられる。

コラム2-2-1:事業承継税制

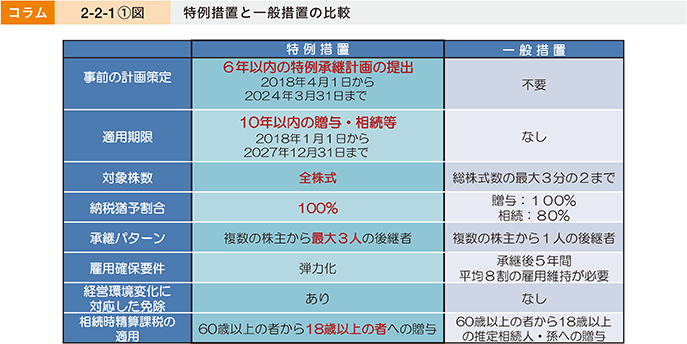

事業承継税制は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」)に基づく認定の下、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度である。

この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がある。

〔1〕法人版事業承継税制

後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件の下、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度。

平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置(以降、一般措置と表記)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設された。

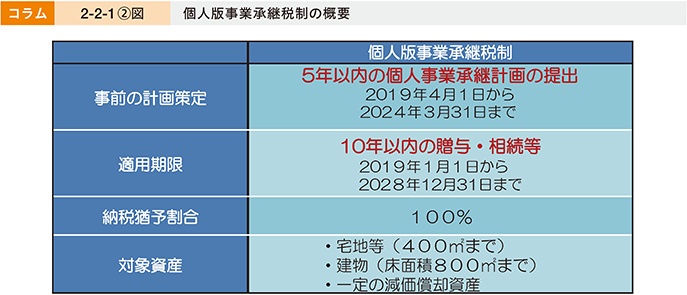

〔2〕個人版事業承継税制

青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る。)に係る事業(不動産貸付事業等を除く。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件の下、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度。

令和元年度税制改正において10年間の措置として創設された。

事例

事業承継税制を活用し、承継時の贈与税を負担することなく自社株式を承継し、事業拡大に取り組む中小企業

▶企業概要

所在地:岐阜県加茂郡

従業員数:355名(2022年6月現在)

資本金:1,000万円

事業内容:機械・電気・制御設計、ソフトウェア開発の請負、エンジニアの派遣

▶子どもの頃から事業を引き継ぐことは決めていた

岐阜県加茂郡の株式会社テクノ・ラインは、機械や電気制御設備の設計開発業務の請負を行っており、メーカーへのエンジニアの派遣も行っている。顧客となるメーカーは、産業機械、航空機関係、自動車関係等、多岐にわたる。同社の強みの一つは従業員への教育制度であり、同社の元従業員である専任の講師から手厚い教育を受けられることで、エンジニアの経験が浅い従業員であっても安心して技能を身につけられる環境が整っている。また、顧客が多様な業種にわたることにより、新型コロナウイルス感染症やリーマンショック等の影響の中でも安定的な業績を実現することが可能となっている。

同社は1989年に、元々エンジニアであった前社長(現会長、兼松真一社長の父親)が創業。兼松真一社長は、メーカーでエンジニアとして働いた後、同社に入社。4年間エンジニアの業務を行った後に営業として従事し、前社長が65歳になったタイミングで2016年に社長に就任した。子どもの頃から既に同社を引き継ぐことは決めていたという。しかし贈与時の税負担が大きく、株式全ての承継を行うことはできなかった。

▶法人版事業承継税制の特例措置の活用により全株式の承継が可能に

前社長の創業時は従業員数名で始めたものの、事業承継を検討し始めた頃には従業員も数百名、事業は拡大し、株式の評価額も大きくなっていた。また、2016年当時の事業承継税制では雇用確保に関する要件がネックとなり、活用に至らなかった。

2018年度税制改正で事業承継税制の特例措置が創設され、雇用確保に関する要件が緩和されたことを知り、特例措置の活用検討を開始。地元の商工会から紹介された岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターに相談。紹介された税理士資格を有する専門家のアドバイスの下、具体的な手続きを開始した。専門家の支援もあって、特例承継計画の提出等については、円滑に手続を進めることができ、2021年に本特例措置を活用して全株式の贈与を実施。業績を拡大するほど株式の評価額が大きくなるが、本特例により全株式について贈与税の猶予が認められるため、将来の相続時の税負担を気にせずに事業を実施することが可能となった。

▶事業承継後は事業エリアの拡大を計画

事業承継後は、特に事業の拡大、従業員への還元という二つの面で強化を進めている。

事業の拡大では、事業分野、事業エリアの両面で拡大を実施。事業分野では、従前の事業で取り組んでいた技術を応用し、半導体にまつわる分野等の新規の分野へ進出した。

事業エリアという観点では、採用強化を企図して福岡と名古屋に事業所を設立。採用イベントを福岡で行った際、理系学生が多く参加し、さらに地元で勤務したい学生が多かったことから、東海地方と離れた福岡への進出を決めたという。さらにその後、東海地方の中心である名古屋にも事業所を設立。名古屋から通勤している従業員が多かったことから、今後の採用強化も意識して設立を決めた。今後は関西方面への進出も予定している。

従業員への還元という面では、事業承継後に賃上げを実施。また子育て世代でも働きやすいように、フレキシブルな勤務体系に変更した。先代の時から行っている、資格試験に向けた支援を継続する等、従業員のスキル強化支援にも引き続き取り組んでいる。

経営理念にも「成長する集団」であることを掲げており、今後も事業規模の拡大、従業員の成長に向けて取り組んでいくという。

2.事業承継に向けた準備

事業承継において、経営資源を次世代へ円滑に引き継ぐだけでなく、安田(2008)が指摘するように、後継者が事業承継後に自社を更に成長・発展させていくことも重要である。

そこで本節からは、事業承継の現状や企業パフォーマンスに与える影響を確認した上で、後継者が企業を成長させていくために事業承継前後において必要な取組について分析していく。

〔1〕事業承継の類型及び現状

本項では、事業承継の類型を示した後、事業承継の現状について確認していく。

(1)事業承継の類型

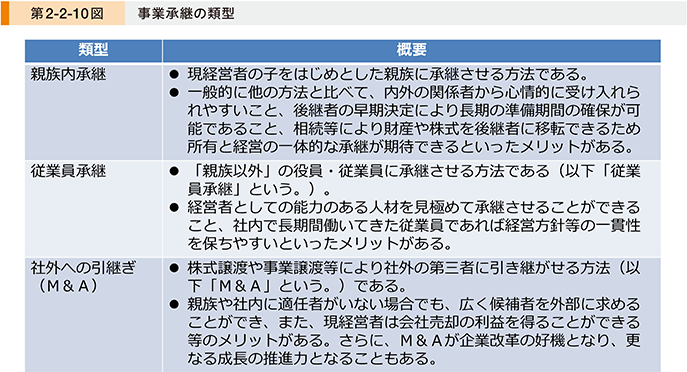

事業承継ガイドラインでは、事業承継を以下の三つの類型に区分している(第2-2-10図)。(以下、同ガイドラインから引用。)

本章では、事業承継ガイドラインに基づき、「親族内承継」、「従業員承継」、「社外への引継ぎ」の三つの類型を使用して分析を行う。なお外部招聘や出向など、M&A以外で社外の第三者に引き継がせる方法についても「社外への引継ぎ」に含めている。

(2)事業承継の現状

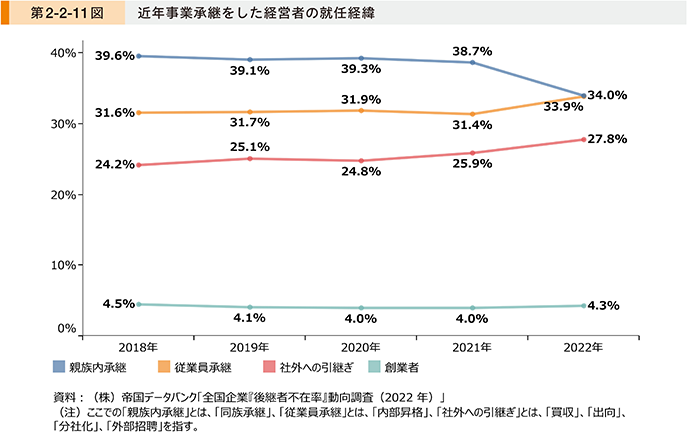

第2-2-11図は、近年事業承継をした経営者の就任経緯について確認したものである。これを見ると、親族内承継は他の類型と比べて、一貫して最も高い割合となっている。一方で、近年は減少傾向にあり、足下の2022年では従業員承継と同水準の34.0%となっている。また、社外への引継ぎの割合は2020年以降増加傾向にあり、事業承継の方法がこれまで主体であった親族への承継から、親族以外の承継へシフトしてきていることが見て取れる。

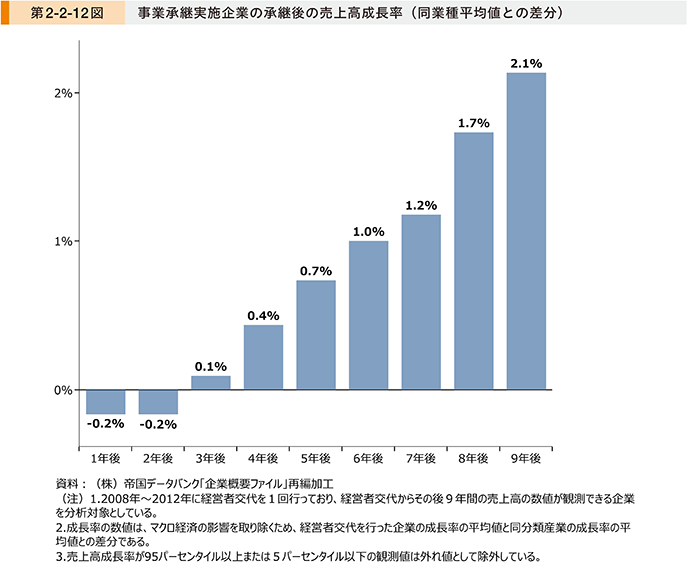

第2-2-12図は、事業承継を実施した企業の承継後9年間の売上高成長率について、同業種の平均値と比較した際の差分について見たものである。これを見ると、事業承継後2年目までは、売上高成長率は同業種平均値を下回っている。一方で、3年目から徐々に同業種平均値を上回ってきており、特に5年目からその傾向が強まっていることが見て取れる。総じて、事業承継実施企業は実施していない企業と比較して、企業パフォーマンスが高い傾向にあると考えられ、事業承継は成長の機会になり得ると考えられる。

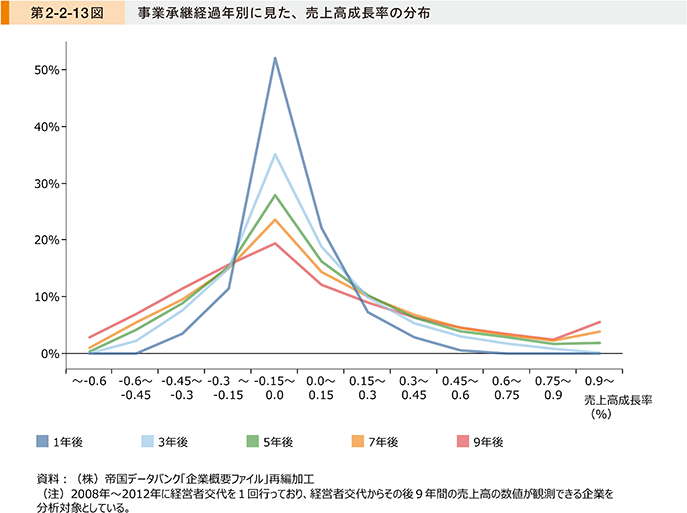

第2-2-13図は、事業承継の経過年別に、売上高成長率の分布を見たものである。これを見ると、承継1年後は売上高成長率-0.15%から0.15%の間で企業が最も多く分布していることが分かる。また年数が経過するごとに売上高成長率の分布が広がるなど分散が大きくなり、承継9年後には売上高成長率-0.45%以下の企業が増加する一方で、0.75%以上となった企業が増加している様子もうかがえる。このことから事業承継後、成長している企業と成長していない企業で二極化が進んでいる可能性が考えられる。

〔2〕後継者の準備

第2-2-12図で示したとおり、事業承継を実施した企業は同業種平均値と比較して企業パフォーマンスが高く、事業承継は企業にとって成長の機会といえる。一方で、前掲の第2-2-13図のとおり、事業承継を行いながらも、成長できていない企業も存在する。

そこで、ここからは(株)帝国データバンクが「令和4年度中小企業実態調査委託費(中小企業の新たな担い手の創出及び成長に向けたマネジメントと企業行動に関する調査研究)」において実施した、中小企業を対象としたアンケート「中小企業の事業承継・М&Aに関する調査」4を活用して、後継者が事業承継を機に企業を成長させる上で必要な取組について分析を行う。

4 (株)帝国データバンク「中小企業の事業承継・М&Aに関する調査」:(株)帝国データバンクが2022年11月から12月にかけて、従業員5名以上で、事業承継後5年目から9年目の中小企業15,000社を対象にアンケート調査を実施(回答3,551件、回収率23.7%)。

なお、本調査については、事業承継後5年目から9年目の企業を対象にアンケートを実施している。事業承継・第二創業研究会・中小企業庁(2001)で指摘されるように、事業承継は「第二創業」とも称され、後継者が、新たな取組を行う機会として捉えられている。前掲の第2-2-12図のとおり、事業承継を実施した企業の売上高成長率について、同業種平均値との差分が承継後5年目から9年目にかけて特に拡大している。この結果を踏まえると、後継者が事業承継を機に新たな取組を行う際、成果が表れるまで上記の期間がかかると考えられる。そこで、事業承継後の企業の成長に影響を与える後継者の取組を分析するため、事業承継後5年目から9年目の企業を対象としている。

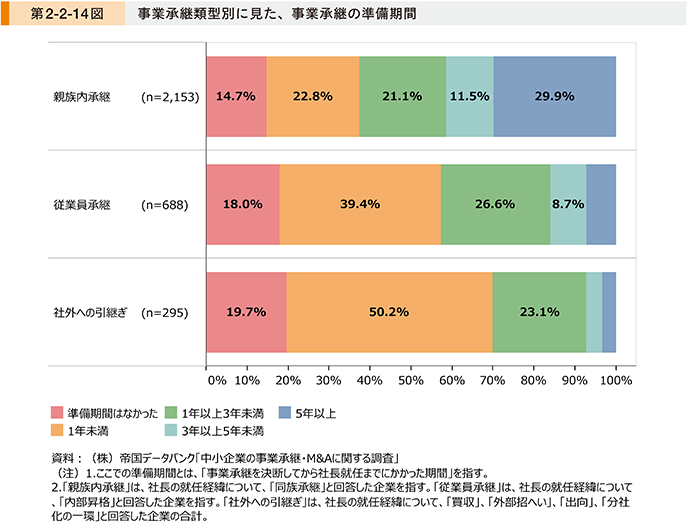

まず後継者の事業承継前の取組について分析する。第2-2-14図は、事業承継の類型別に、事業承継の準備期間を見たものである。これを見ると、「親族内承継」は、他の類型と比較して準備期間が長い傾向にあり、「5年以上」と回答した割合が約3割と最も高い。

一方で、「社外への引継ぎ」は準備期間が短い傾向にあり、「準備期間はなかった」、「1年未満」と回答した割合が7割近くを占めている。ただし、準備期間が1年以上かかった企業も約3割存在しており、いずれの類型においても、事業承継には一定の準備期間が必要と考えられる。十分な準備期間を確保できるよう、早めに準備を行うことが重要であろう。

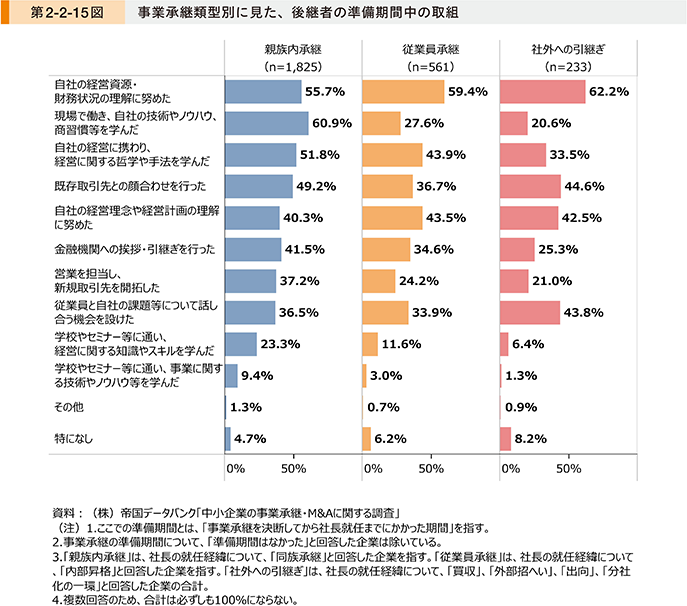

次に、後継者が準備期間中に取り組んだことについて確認する。第2-2-15図は、事業承継の類型別に、後継者の準備期間中の取組について見たものである。これを見ると、どの類型においても、「自社の経営資源・財務状況の理解に努めた」と回答した割合が5割を超えている。

また「親族内承継」においては、他の類型と比較して「現場で働き、自社の技術やノウハウ、商習慣等を学んだ」、「学校やセミナー等に通い、経営に関する知識やスキルを学んだ」と回答する割合が高い。第2-2-14図で示したとおり、「親族内承継」は他の類型と比較して準備期間が長く、事業承継を決めてから、各現場を回って経験を積むことや、中小企業大学校等を利用するなど、経営に関する学習を行う傾向にあることが見て取れる。

一方、「社外への引継ぎ」については、「従業員と自社の課題等について話し合う機会を設けた」と回答する割合が高い。「社外への引継ぎ」の場合、特に社内から信認を得る必要があることから、従業員とのコミュニケーションを強化する取組を重視している様子がうかがえる。

事例2-2-1は、後継者が事業承継後を見据え、製品開発に向けた社内体制を整えたことで成長につなげた企業の事例である。

事例2-2-1:ダンレックス株式会社

後継者が事業承継後を見据え、製品開発に向けた社内体制を整えたことで成長につなげた企業

所在地 東京都中央区

従業員数 16名

資本金 2,000万円

事業内容 電気機械器具製造業

▶「製品開発力のある会社」を目指し、事業承継前の段階から準備を始める

東京都中央区のダンレックス株式会社は工事現場で使用される保安灯や安全ベストなど、保安用品の企画・開発・販売を行うメーカーである。八木橋拓也代表取締役社長は、大手機械メーカーで勤務した後、2014年に入社。営業を担当する中で、他社製品との違いを打ち出せず、加えて海外メーカーの営業攻勢もあり、価格競争に陥っている状況に危機感を抱いた。こうした状況の打開策を検討するべく、自社製品をヒットさせた経営者仲間の成功体験を聞き、時代のニーズに合った製品を開発し、特許権等の知的財産権を活用して他社と差別化を図ることが自社の成長に向けて重要だと実感。「製品開発力のある会社」を目指して、事業承継前の段階から準備を始めた。

▶新製品に関する意見やアイデアを出しやすい環境づくりに努めつつ、製品開発に取り組む

まずは製品開発の土台づくりとして、自社製品に関連する技術分野で実績がある、八木橋社長の工業高校時代の担任講師に依頼し、社員向けに月1回の勉強会を開催。社員の基礎知識を着実に増やすとともに、八木橋社長自ら社員と密にコミュニケーションを取ることで、新製品に関する意見やアイデアを出しやすい環境づくりに努めた。担任講師には技術顧問として継続的に同社と関わってもらい、社員の技術水準を向上させている。また新製品を考案する際は、国・自治体のホームページや資料等を熟読し、同社の事業分野に関わる社会課題を把握するとともに、営業等で収集した顧客の意見を製品に反映させることで、時代のニーズに合わせた製品開発に取り組んだ。さらに、年に1回は特許出願を行うなど、知的財産権の取得にも積極的に取り組むことで、他社製品との差別化やブランドイメージの向上を図った。

▶承継前からの取組により、業績は好調に推移し、若手社員も増加

事業承継前から「製品開発力のある会社」を目指して一連の取組を行った結果、同社の業績は向上。八木橋社長が就任した2019年以降、売上高は増加傾向にあり、2021年には初めて10億円を超えた。知的財産権の取得も進んでおり、現在までに特許権3件、実用新案権を1件取得している。また企業の成長のためには、若い世代の力が必要と考え、若手を積極的に社員として採用。意見やアイデアを出しやすい環境や、好調な業績を背景とした福利厚生の充実も魅力となり、若手社員は増加しており、八木橋社長の入社時と比べて社員の平均年齢は10歳若返った。「今後は当社と同じような中小企業と力を合わせ、他業種への進出に挑戦したい。モチベーションの高い中小企業同士が手を取り合うことで、新しい技術を生み出し、それが産業の発展や雇用促進につながることが理想だ。」と八木橋社長は語る。

〔3〕先代経営者の関与

後継者の選定や育成、引継ぎ意思の伝達など、先代経営者が事業承継前の準備において果たす役割は大きい5。一方で、先代経営者は事業承継後も自社に残って働き、後継者の相談相手や人材育成など様々な役割を果たしながら、事業承継後の経営に影響を与える可能性も考えられる6。そこで、本項では先代経営者の事業承継後の経営に対する関与や役割について分析を行う。

5 神谷(2018)は、事業承継における基本的な先代経営者の役割として、後継経営者の選定及び育成、早期・計画的な承継準備、自らの意志の伝達などを挙げている。

6 浜田(2023)は、事業承継後に発生する先代経営者の役割として、「作業・経営の代行や後継者・従業員が行う作業・経営へのサポート、または後継者・従業員への教育活動」などを挙げている。

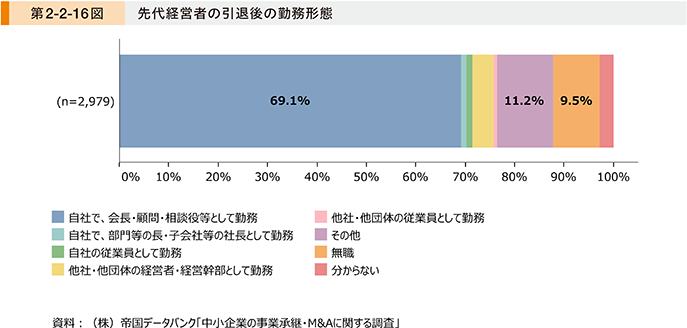

第2-2-16図は、先代経営者の引退後の勤務形態について見たものである。これを見ると、先代経営者の引退後の勤務形態として「自社で、会長・顧問・相談役等として勤務」と回答した企業の割合が約7割となっている。先代経営者の多くは、事業承継後も自社に残り勤務する傾向にあることから、後継者は先代経営者の引退後の役割や処遇について事前に検討しておく必要があると考えられる。

前掲の第2-2-16図のとおり、先代経営者の多くは自社で、会長・顧問・相談役等として勤務しており、事業承継後の経営に一定の影響をもたらすと考えられる。

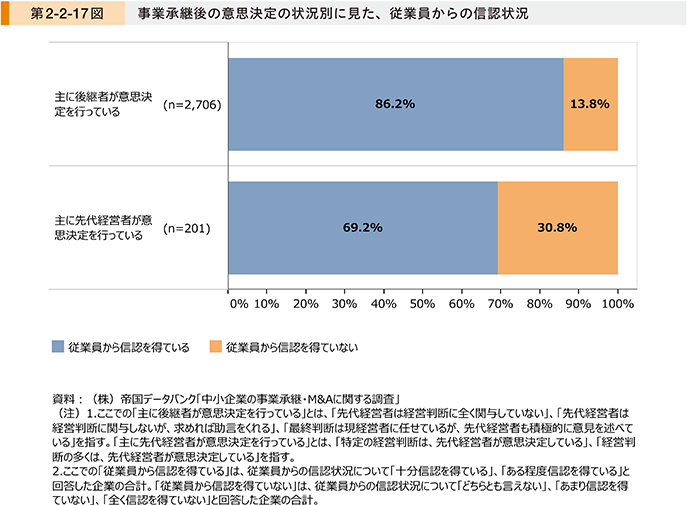

第2-2-17図は、事業承継後の意思決定の状況別に、後継者に対する従業員からの信認状況について見たものである。これを見ると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は、「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業と比較して、「従業員から信認を得ている」と回答した割合が高くなっていることが分かる。

事業承継後も先代経営者が経営の意思決定に関与し過ぎると、先代経営者の影響力が残り、従業員が後継者を経営者として受け入れにくい状況になる可能性も考えられる。後継者が経営者として従業員に認められるために、先代経営者は後継者に対して経営を任せる意識を持つことが重要ではないか。

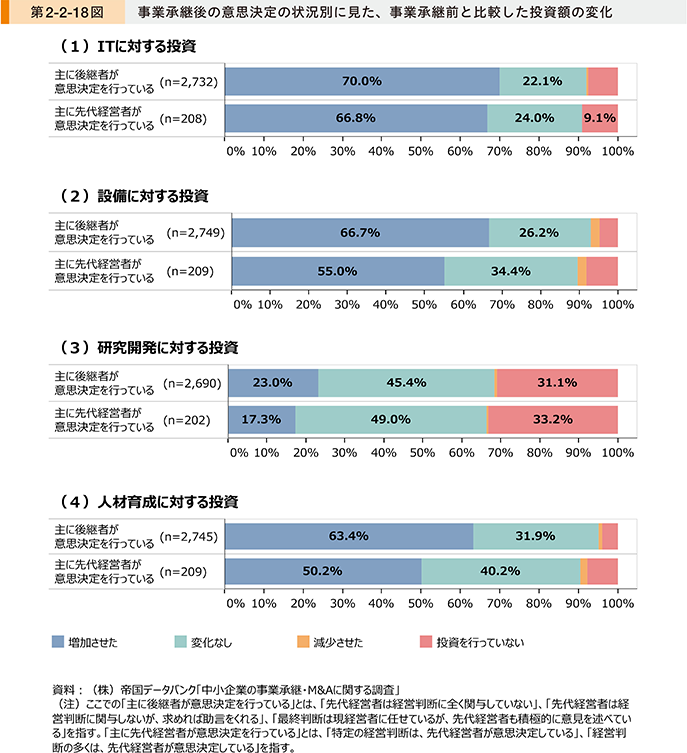

また第2-2-18図は、事業承継後の意思決定の状況別に、事業承継前と比較した投資額の変化を見たものである。これを見ると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は、「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業よりも、ITや設備、研究開発、人材育成に対する投資額を事業承継前から増加させたと回答する割合が高いことが分かる。先代経営者が後継者へ経営を任せることは、後継者が事業承継後、成長に向けた投資を行うことにつながるのではないか。

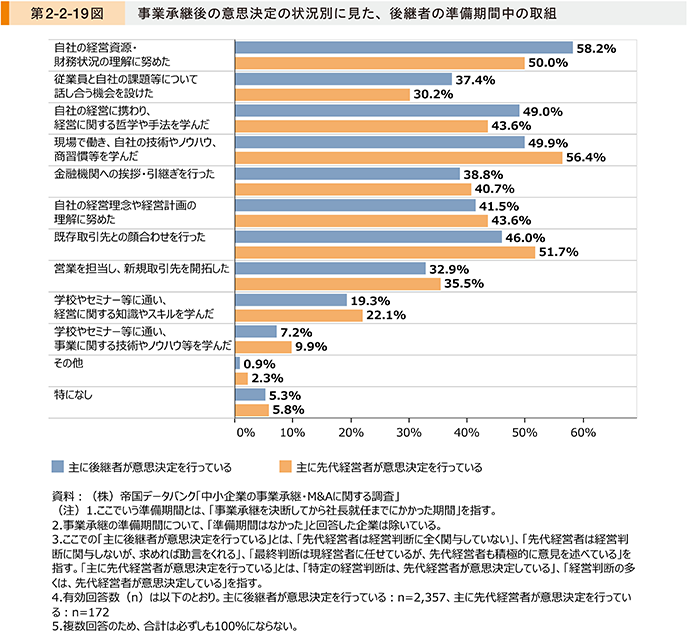

第2-2-19図は、事業承継後の意思決定の状況別に、後継者の準備期間中の取組について見たものである。これを見ると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業と比較して、「自社の経営資源・財務状況の理解に努めた」、「従業員と自社の課題等について話し合う機会を設けた」、「自社の経営に携わり、経営に関する哲学や手法を学んだ」といった取組の回答割合が高いことが分かる。一方で、「現場で働き、自社の技術やノウハウ、商習慣等を学んだ」、「既存取引先との顔合わせを行った」などの取組の回答割合は低い。

先代経営者から経営を任せられるために、後継者は現場での学習や既存取引先との顔合わせだけでなく、事業承継前から自社の経営資源・財務状況の理解や従業員との対話、自社の経営に携わることを通じて、経営者としての意欲や能力を示す必要があるのではないか。

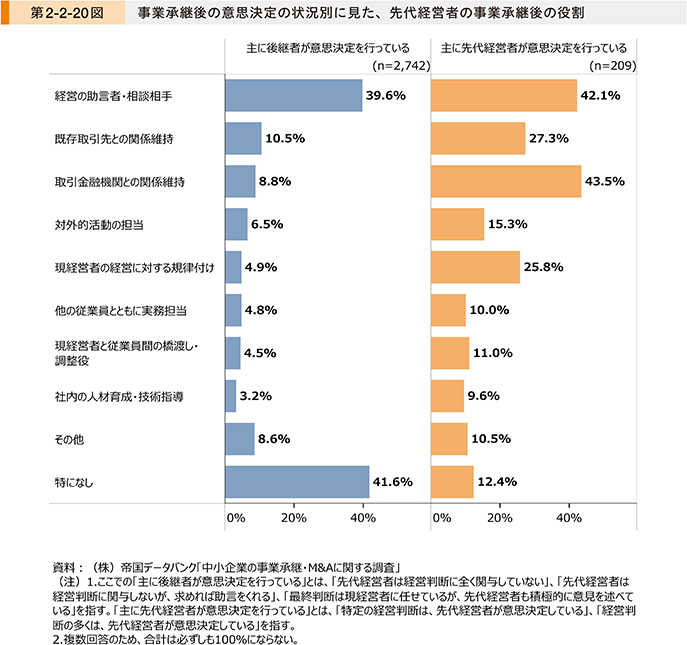

第2-2-20図は、事業承継後の意思決定の状況別に、先代経営者の事業承継後の役割について見たものである。これを見ると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は「特になし」の割合が最も高いものの、先代経営者は事業承継後も、主に「経営の助言者・相談相手」などの役割を担っていることが分かる。

一方で、「主に先代経営者が意思決定を行っている企業」は、「主に後継者が意思決定を行っている」企業と比較して、「取引金融機関との関係維持」や「既存取引先との関係維持」など、社外関係者との関係を保つ役割を先代経営者が担っている様子が見て取れる。また、「現経営者の経営に対する規律付け」といった役割を果たしていることが分かる。

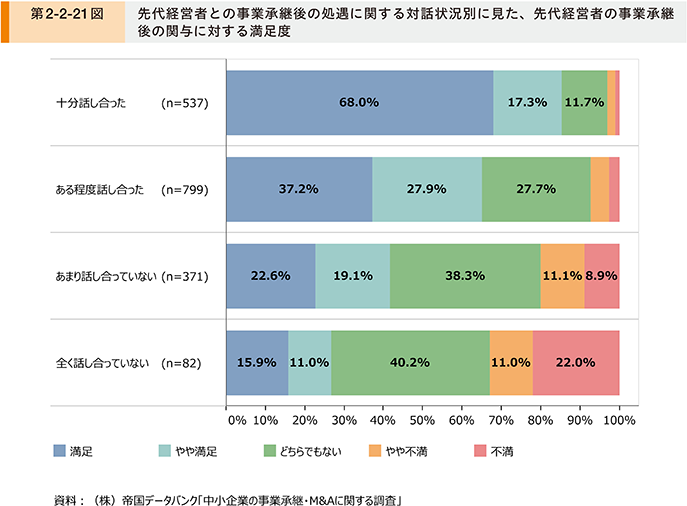

第2-2-21図は、先代経営者との事業承継後の処遇に関する対話状況別に、先代経営者の事業承継後の関与に対する満足度を見たものである。これを見ると、先代経営者の事業承継後の役割等について「十分話し合った」と回答した企業は、事業承継後における先代経営者の経営に対する関与について「満足」と回答する割合が68.0%と最も高いことが分かる。

第2-2-20図のとおり、先代経営者は事業承継後も「経営の助言者・相談相手」といった役割を果たしている。後継者は先代経営者と事前に十分に対話を重ね、自社に合う形で先代経営者の事業承継後の役割等を検討しておくことが、円滑な事業承継を行う上で重要だと示唆される。

本節では、事業承継の現状や企業パフォーマンスに与える影響を確認した上で、特に後継者の事業承継前の取組に着目して分析を行った。

事業承継実施企業は同業種平均値と比較して、総じて企業パフォーマンスが高い傾向にあり、事業承継は成長の機会といえる。一方で、事業承継実施企業の中には企業パフォーマンスを向上できていない企業も存在しており、後継者の事業承継前後の取組が企業の成長を左右すると考えられる。

また、先代経営者の多くは事業承継後、自社に残り勤務する傾向にあり、その存在は後継者の事業承継後の経営に影響を与えると推察される。特に後継者が従業員から信認を得ることや、成長に向けた投資を行う上では、先代経営者は後継者へ経営を任せる意識を持つことが重要と考えられる。一方で、後継者は先代経営者から経営を任せられるよう、事業承継前から自社の経営資源・財務状況の理解や従業員との対話、自社の経営に携わることを通じて、経営者としての意欲や能力を示す必要があると考えられる。

さらに、事業承継後も先代経営者は「経営の助言者・相談相手」といった役割を果たしており、後継者は先代経営者と事前に十分に対話を重ね、自社に合う形で先代経営者の事業承継後の役割等を検討しておくことが重要だと示唆される。

事例2-2-2は、先代経営者が後継者に経営を任せつつも、経営理念の浸透等の役割を担い、互いに協力して成長を続けている企業の事例である。

事例2-2-2:アルファテックス株式会社

先代経営者が後継者に経営を任せつつも、経営理念の浸透等の役割を担い、互いに協力して成長を続けている企業

所在地 東京都品川区

従業員数 136名

資本金 4,040万円

事業内容 情報サービス業

▶事業承継を機に前社長に依存せず、社員が当事者意識を持ち事業を動かす企業へ転換を図る

東京都品川区のアルファテックス株式会社は、石川勝前社長(現取締役会長)が1987年に創業した、システム開発・運用・保守といったITサービスや業務アウトソーシング等を手掛ける企業である。前社長の息子である石川春代表取締役社長は、元々家業を継ぐ意思はなく他社で勤務するも、父が興した事業を体感したいと考え、2005年に入社。システムエンジニアや営業などの実務経験を積み、取締役等を経て2018年に社長に就任。同社では創業者である前社長の存在感が大きく、社員が前社長に判断や意思決定を委ねる傾向も一部見受けられ、石川社長は承継を機に、経営者として一人前になるとともに、全社員が当事者意識を持ち事業を動かしていく企業へ転換を図った。

▶前社長が理念の浸透や社員の健康促進といった役割を担い、現社長は自社の経営に専念

前社長も同様に「自身が経営に関与し続けると、社員が自ら考えることが難しくなる」という意識があった。そこで、事業承継後3年間は石川社長と共同で代表権を持つものの、助言や相談に乗る程度にとどめ、経営判断の大半を石川社長に任せることで、後継者育成を行うとともに、前社長の同社に対する影響力を小さくした。また、年2回の経営方針発表会等を通じて、前社長自らが創業時の思いや理念など同社の根幹となる考えを社員に伝え、社員が主体的に考えて行動するための判断軸を提供。さらに、長野県小海町の企業誘致制度を活用し、自然豊かな場所で社員同士や地域の人々と交流できる場を設けるなど、社員の心身の健康を促進する役割も担った。

一方で、石川社長は自社の経営に専念し、社員が自身の能力を最大限に引き出せる環境を整えるべく、人事評価基準の見直しや資格取得制度の充実等に着手。また2021年に3か年の中期経営計画を策定する際は、経営陣だけでなく社員にも議論に参画してもらうなど、様々な場面で社員が当事者意識を持って事業や業務について考える機会を提供していった。

▶業績は順調に伸びており、新サービスの創出にも取り組む

前社長が経営から一線を引いたことや、石川社長の一連の取組によって、事業を発展させていくために何をすべきか、社員が自主的に考えていく意識が高まった。同社の業績も順調に伸びており、2018年から2022年にかけて売上高は20%高まった。現在は中期経営計画の達成に向けて、個々の社員が持つ経験やノウハウを全社で蓄積・共有できる仕組みの構築や、新しいサービスの創出に取り組んでいる。「前社長は精神的な支柱であり、同社が大切にしている理念や価値観等をこれからも社員に伝えていってほしい。また前社長から経営を任せられたことで、経営者としての覚悟も決まるとともに、自分がやろうとするビジョンの達成に専念できた。」と石川社長は話す。

3.後継者の次世代の組織づくりと新たな挑戦

落合(2019)が指摘するように、事業承継においては後継者主導の組織を構築していくことが必要となる。特に久保田(2011)は、事業承継を契機に事業を発展させた企業を対象とした事例研究において、後継者特有のリーダーシップの一つとして、「自立型社員の育成・活用」を挙げている。このことから、後継者が従業員の自主性を高めておくことは、事業承継後の企業の成長を促すと考えられる。

また前述したように、事業承継は「第二創業」とも呼ばれ、事業承継後の後継者の新しい取組について様々な研究が行われてきた。例えば、村上・古泉(2010)では、事業承継後に新たな事業分野への進出などに取り組んだ企業は、取り組んでいない企業と比較して、業績が改善した企業の割合が高いことを指摘している。そのため、事業承継を契機とした後継者の新たな挑戦は企業の成長につながる可能性がある。

そこで本項では、まず事業承継をきっかけとした、後継者による従業員の自主性を高める取組について分析する。次に事業承継を契機とした後継者の新しい取組を「事業再構築7」とし、後継者の事業再構築が企業に与える影響や事業再構築を成功させるための取組について分析する。

7 ここでの事業再構築とは、新たな製品を製造又は新たな商品若しくはサービスを提供すること、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することを指す。

〔1〕後継者の次世代の組織づくり

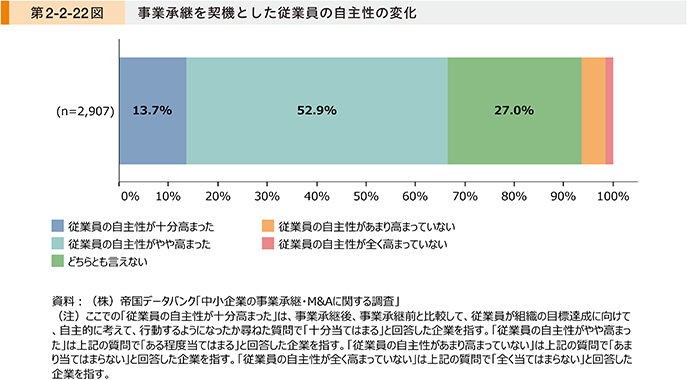

第2-2-22図は、事業承継を契機とした従業員の自主性の変化を見たものである。これを見ると、事業承継を機に、「従業員の自主性が十分高まった」、「従業員の自主性がやや高まった」と回答した企業は6割を超えていることが分かる。

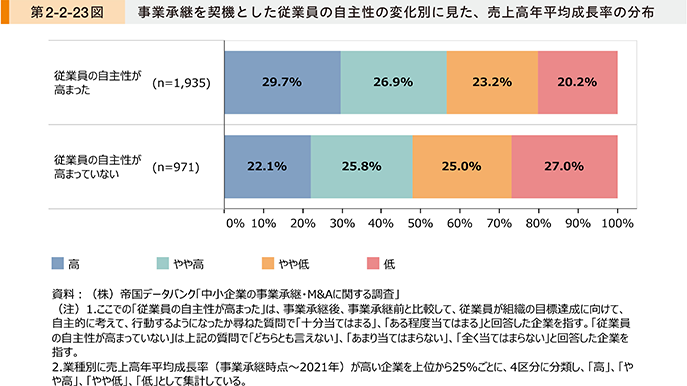

第2-2-23図は、事業承継を契機とした従業員の自主性の変化別に、売上高年平均成長率の分布を見たものである。これを見ると、「従業員の自主性が高まった」企業は、「従業員の自主性が高まっていない」企業と比較して、売上高年平均成長率の水準が「高」、「やや高」と回答した割合が高い傾向にある。

今回の調査だけでは一概にはいえないが、事業承継を機に従業員の自主性を高めることは、企業の成長を促すことが示唆される。

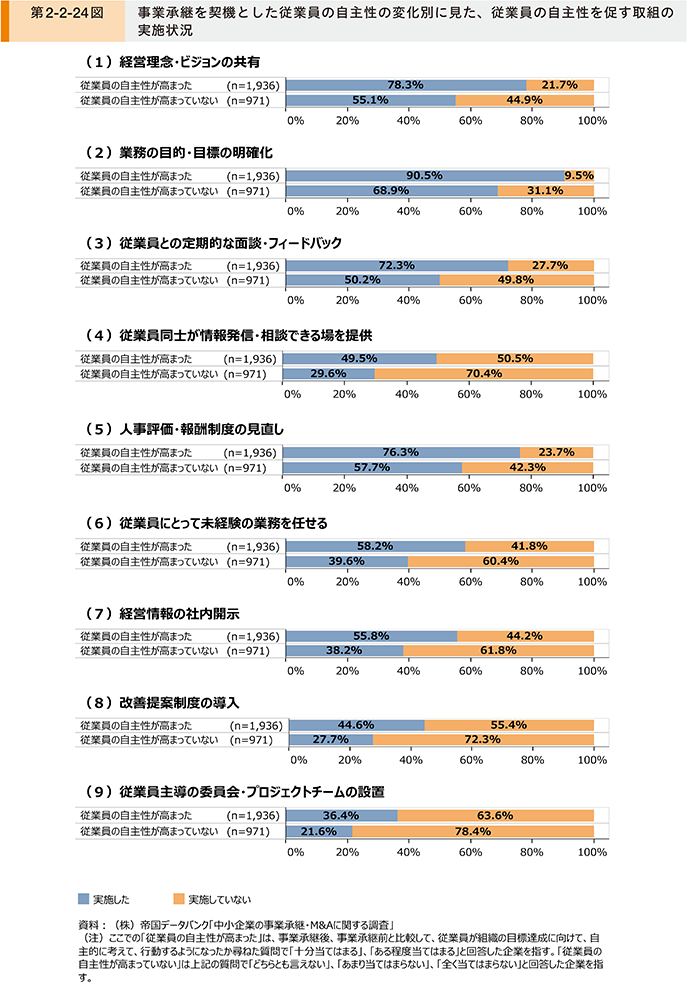

第2-2-24図は、事業承継を契機とした従業員の自主性の変化別に、従業員の自主性を促す取組の実施状況を見たものである。これを見ると、事業承継を機に従業員の自主性が高まった企業は、自主性が高まっていない企業と比較して、いずれの取組についても実施した割合が高い傾向にある。

特に「経営理念・ビジョンの共有」や「業務の目的・目標の明確化」といった従業員へ経営の方向性を示す取組や、「従業員との定期的な面談・フィードバック」や「従業員同士が情報発信・相談できる場を提供」といった社内の風通しを良くする取組の実施割合の差異が大きい。事業承継を機に従業員の自主性を高める上で、上記の取組が重要な役割を果たしている様子がうかがえる。

また、従業員に対して権限委譲を進めることも、従業員の自主性を高めることにつながる可能性がある8。

8 グロービス経営大学院(2008)は、通常は「権限委譲」と訳されるエンパワーメント(Empowerment)を「与えられた(業務)目標を達成するために、組織の構成員に自律的に行動する“力”を与えること」と定義し、その特徴として「『自律性』を促し、『支援』することにある」としている。そして、「自律性」を促すとは、「業務の遂行にあたって、経営者やマネジャーが業務目標を明確に示す一方、その遂行方法については従業員の自主的な判断に任せること」と指摘している。

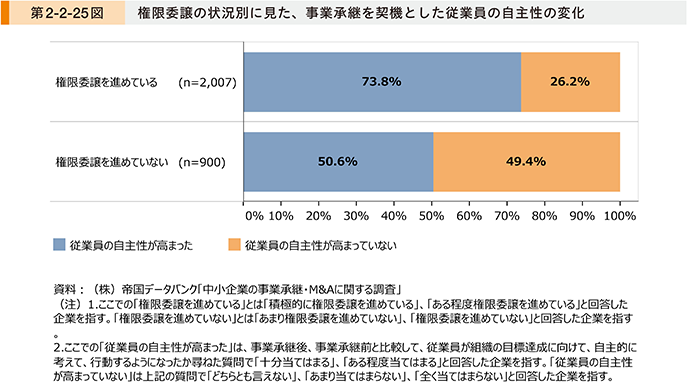

第2-2-25図は、権限委譲の状況別に、従業員の自主性の変化を見たものである。これを見ると、「権限委譲を進めている」企業は、「権限委譲を進めていない」企業と比較して、「従業員の自主性が高まった」と回答した割合が高い傾向にある。このことから、従業員に対して権限委譲を進めることも、従業員の自主性を高める上で重要な役割を果たしている可能性がある。

事例2-2-3は、事業承継を契機に実施した新しい人事制度の導入や経営の透明性を高める取組等により、社員が自主的に考え行動する組織となり、成長する企業の事例である。

事例2-2-4は、事業承継を機に権限委譲や商品開発に取り組み、社員の主体性を高めて経営の立て直しを実現した企業の事例である。

事例2-2-3:木村石鹸工業株式会社

事業承継を契機に実施した新しい人事制度の導入や経営の透明性を高める取組等により、社員が自主的に考え行動する組織となり、成長する企業

所在地 大阪府八尾市

従業員数 50名

資本金 2,900万円

事業内容 化学工業

▶失敗を恐れる組織風土に問題意識を抱き、社員の意識改革に着手

大阪府八尾市の木村石鹸工業株式会社は、家庭用洗浄剤や化粧品のOEM生産等を手掛ける企業である。長年のOEM事業で培った柔軟な製造基盤を持ち、近年は自社ブランド商品の企画・製造・販売にも力を入れている。4代目の木村祥一郎代表取締役社長は、自身が立ち上げたIT企業から2013年に家業である同社に入社、2016年に社長就任。入社当初に全社員と面談を行う中で、社員同士の情報共有やコミュニケーションの不足、失敗を恐れて新商品の開発や社員自ら提案を行うことにちゅうちょする組織風土に問題意識を持ち、社員の意識改革に着手した。

▶新しい人事制度の導入や情報の透明性を高め、社員の自主性を促す

まず異なる部署の社員が親交を深め、会社の問題を自分事として解決する意識を持てるよう、2016~2018年にかけて「じぶんプロジェクト」という取組を実施。各部署から若手を中心に1名ずつ選出された社員がチームとなり、同社が抱える課題の発掘から解決策の提案・実行までを担った。また、2019年からは、新たな人事制度として「自己申告型給与制度」を導入。社員自身が希望する向こう1年分の給与額を申告するとともに、今後行う予定の業務内容を提案してもらうことで最終的な金額を決定する仕組みとした。社員が自身の希望額に見合うよう、会社に対して貢献できることを考えるきっかけとなり、社員の自主性を促すことにつながった。さらに「社員が自分で考えて物事を決めるためには、経営の透明性が必須」との考えから、月次の損益計算書や貸借対照表を公開し、全社員が自社の状況を把握できるような環境を整えた。

▶新しいことに前向きに挑戦していく文化が生まれ、自社ブランド事業の業績も好調

一連の取組により、木村社長が入社した時期と比べて、社員の自主性は大きく向上し、部門を横断した取組も活発になった。また自己申告型給与制度を適用した社員は全員昇給を果たしている。加えて新卒の応募が増えたことで若手社員の比率も上がり、会社全体が新しいことに前向きに挑戦していく文化が醸成されている。特に成果が表れているのは、木村社長が事業の運営を自主性の高い社員に任せている、自社ブランド事業だ。社員が自主的にSNSアカウントを開設・運用したり、社内の各部門が協力してイベントの開催に取り組んだりすることで、同事業の業績は近年伸びており、会社全体の売上高に占める割合が2021年度の30%から2022年度には40%へと高まった。さらに同事業は粗利益率も高く、同社の収益性向上にも貢献している。「今は変化が激しく、何が起こるか分からない時代。そんな中、現場で起こったことに対して社員一人一人が納得して自ら動いて解決していくことが組織として大きな強みとなる。『木村石鹸らしい』と言われる商品づくりに取り組み、『木村石鹸が好き』と言われるような存在となりたい。そして、『社員が一番自慢できる会社』を目指していきたい。」と木村社長は語る。

事例2-2-4:グローベン株式会社

事業承継を機に権限委譲や商品開発に取り組み、社員の主体性を高めて経営の立て直しを実現した企業

所在地 愛知県名古屋市

従業員数 44名

資本金 3,000万円

事業内容 プラスチック製品製造業

▶自社の売上げが低迷する中、経営の立て直しに着手

愛知県名古屋市のグローベン株式会社は、人工竹垣といった造園資材などの製造・販売を手掛ける企業である。服部吉剛代表取締役社長は、東京の商社で勤務した後、父が創業した家業を継ぐため2010年に社長に就任した。同社は、創業時に開発したプラスチック製の人工竹垣がヒットし売上げを大きく伸ばしたが、競合の増加や市場の縮小に伴い、業績が低迷。服部社長が就任した当時は、ピーク時と比較して売上高が半分以下まで落ち込んでおり、社員の大半が自社製品に対する自信を喪失した状況にあった。服部社長は、このような状況を打開すべく、経営の立て直しに向けた取組を進めていった。

▶社員に対する権限委譲や商品開発等を進め、社員の主体性の向上を図る

まず売上げの増加と社員の自信回復を図るため、服部社長が国内外の企業や工場を訪ねて得た知見を基に、同社独自の製品を開発することに着手した。製品開発に取り組む上で、「アイデアを製品として形にしてくれるのは社員」であり、経営の立て直しには社員の存在が重要だと実感。社員の意欲や能力を引き出せる環境づくりにも注力した。例えば前社長の在任時から実施していた、全社員との年2回の個人面談では、社員と対話する時間を増やし、社員が抱える悩みや会社に対する要望を引き出しつつ、社内の業務改善や社員との信頼関係の構築につなげていった。また現場に判断を委ね、意思決定までのスピード感を高めることが、他社と競争していくために重要と考え、社員に対して権限委譲を積極的に推進。権限委譲を行う際は、あらかじめ社員へ任せる権限の範囲を明確にしておくとともに、社員が判断に迷った際の指針として、同社の企業理念や行動規範を継続的に発信した。加えて、新型コロナウイルス感染症流行前からリモートワークや時差出勤を導入するなど、各社員の事情に応じた多様な働き方を認める仕組みを取り入れた。さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を用いて定型業務を自動化するなど、社内のデジタル化を通じた生産性向上も進めていった。

▶業績は回復傾向にあり、唯一無二のニッチトップメーカーを目指す

一連の取組を通じて、社員の自主性は高まり、新しい挑戦を積極的に受け入れる組織風土が育まれた。また製品開発についても、植物の蒸散量を計算して散水するスプリンクラーなど、他社と差別化された独自の製品が誕生し、受注のペースは順調で社員の自信にもつながった。売上高も5期連続で増収しており、服部社長の入社時と比較して残業時間は大幅に短縮された。服部社長は、「業績低迷の中でも、前社長が安定した財務基盤を維持していたことや、業界での信用を得ていたこと、社員や土地建物等の資産を残してくれていたことも、経営の立て直しを図る上で大きかった。今後は2030年までに売上高と生産性を2020年度対比で2倍にすることを目標としている。これからも社員が誇れる、唯一無二のニッチトップメーカーを目指していきたい。」と意気込む。

〔2〕後継者の事業再構築

(1)後継者の事業再構築の取組状況

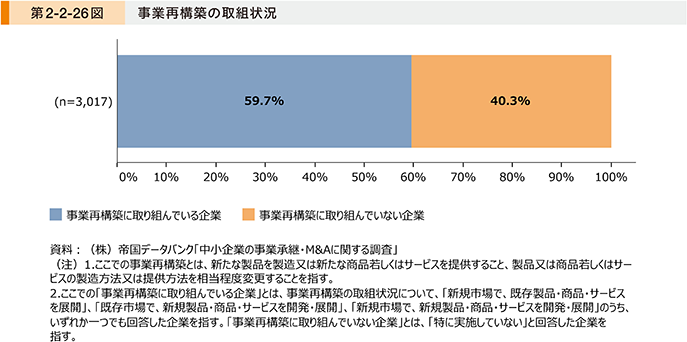

ここからは、事業承継を契機とした事業再構築の取組状況や事業再構築が企業に与える影響について分析する。第2-2-26図は、後継者による事業再構築の取組状況について見たものである。これを見ると、約6割の企業が事業承継を機に事業再構築に取り組んでいることが分かる。

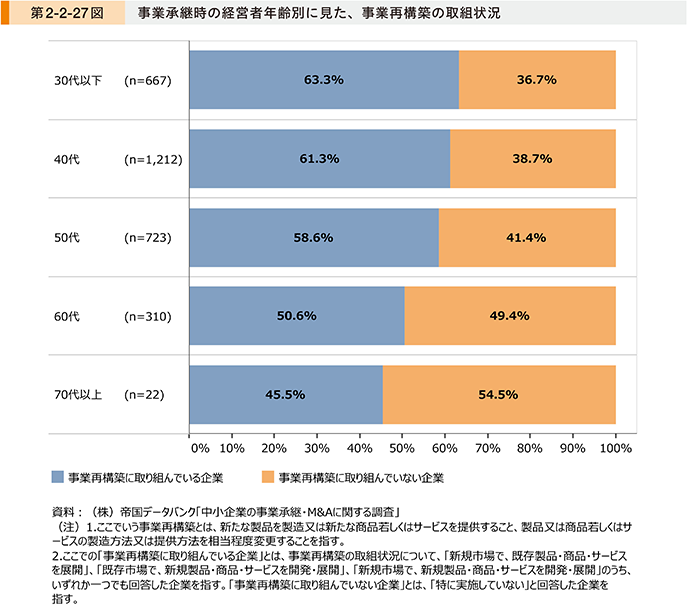

第2-2-27図は、事業承継時の経営者年齢別に、事業再構築の取組状況を見たものである。これを見ると、事業承継時の経営者年齢が若い企業ほど、事業再構築に取り組む傾向にあることが見て取れる。

中小企業白書(2021)9では、経営者年齢が若い企業ほど、試行錯誤(トライアンドエラー)を許容する風土があるとする企業の割合が高い傾向にあることも指摘されており、事業承継による経営者の世代交代は企業にとって挑戦・変革の契機になると考えられる。

9 2021年版中小企業白書 第2部第3章第1節第1項

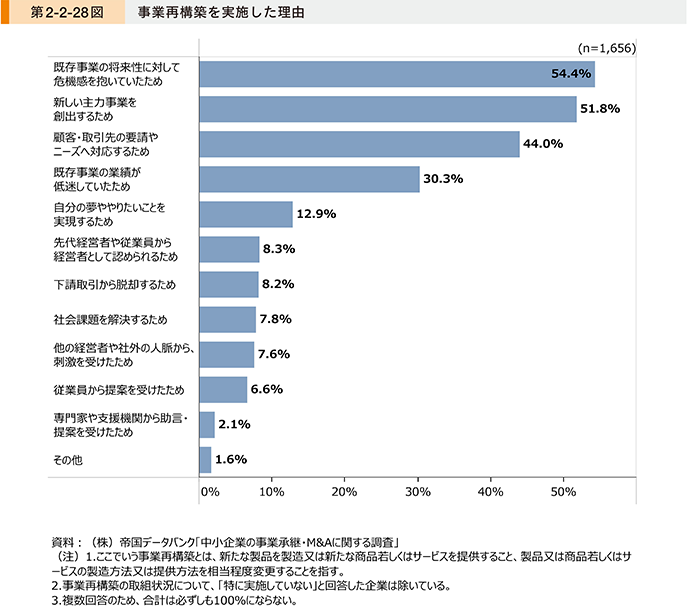

第2-2-28図は、事業再構築を実施した理由を見たものである。これを見ると、事業再構築を実施した理由として、「既存事業の将来性に対して危機感を抱いていたため」と回答する割合が54.4%と最も高く、既存事業に対する問題意識から、事業再構築に取り組む後継者が多いことが分かる。また「新しい主力事業を創出するため」と回答する割合は51.8%と2番目に高く、将来の成長に向けて事業再構築に取り組む後継者も多い様子がうかがえる。

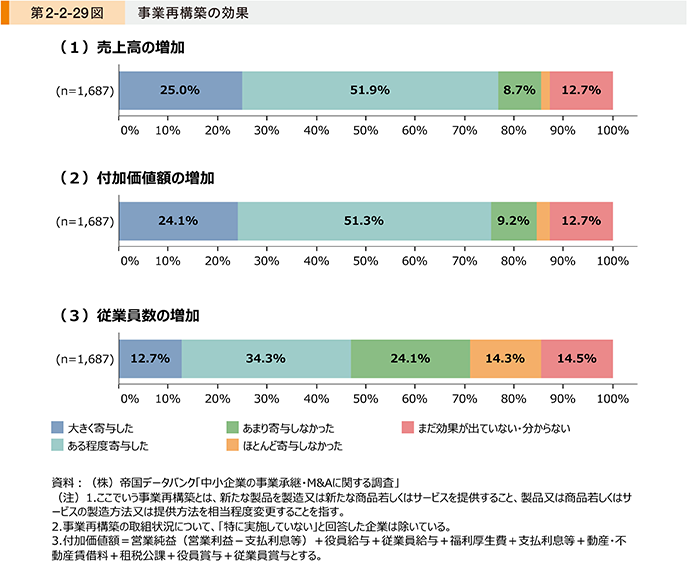

第2-2-29図は、事業再構築が売上高・付加価値額・従業員数に与える効果を見たものである。これを見ると、事業再構築が、売上高の増加や付加価値額の増加に「大きく寄与した」、「ある程度寄与した」と回答した割合がいずれも7割を超えている。また、従業員数の増加に「大きく寄与した」、「ある程度寄与した」と回答した割合も4割を超えている。事業承継を機に事業再構築に取り組んだことで、売上高や付加価値額といった企業パフォーマンスを向上させている企業が存在することが分かる。

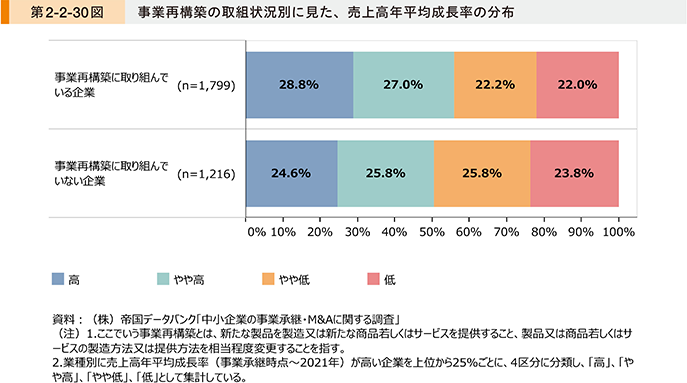

第2-2-30図は、事業再構築の取組状況別に、売上高年平均成長率の分布を見たものである。これを見ると、事業再構築に取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業と比較して、事業承継時点から2021年までの売上高年平均成長率の水準が高い傾向にあることが分かる。前掲の第2-2-29図も踏まえると、事業承継を機に事業再構築に取り組むことは、企業を成長させる機会になる可能性が考えられる。

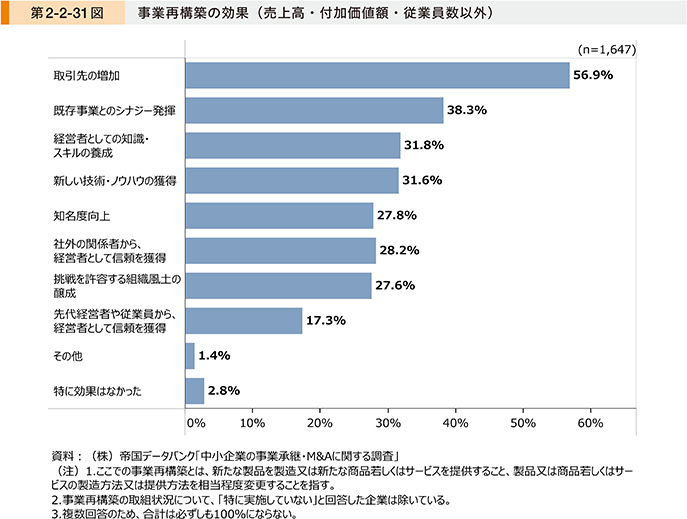

第2-2-31図は、前掲の第2-2-29図で確認した売上高・付加価値額・従業員数以外で、事業再構築が企業に与える効果について見たものである。これを見ると、「取引先の増加」と回答する割合が5割以上と最も高く、事業再構築によって新しい取引先を創出した後継者が多いことが分かる。「既存事業とのシナジー発揮」や「新しい技術・ノウハウの獲得」など、自社事業の強化を実感している企業も存在する。また「経営者としての知識・スキルの養成」と回答した割合が3割を超えており、事業再構築は後継者が経営者として成長する機会にもなると考えられる。

事例2-2-5は、事業承継を契機として、社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進し、挑戦を許容する組織風土が新たに根付いた企業の事例である。

事例2-2-5:小柳建設株式会社

事業承継を契機として、組織改革とともに社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進し、挑戦を許容する組織風土が新たに根付いた企業

所在地 新潟県三条市

従業員数 234名

資本金 1億円

事業内容 建設業

▶「従業員がもっと楽に働ける会社にしたい」という思いから、社内の改革に着手

新潟県三条市の小柳建設株式会社は、土木・建築事業のほか、川や湖沼の底に滞積する土砂を除去する浚渫(しゅんせつ)事業なども手掛ける総合建設業者である。3代目となる小柳卓蔵代表取締役社長は、金融会社勤務を経て、2008年に28歳で入社。当時は、業務の大半が属人化され、情報やノウハウが社内で十分に共有されていなかった。また社内の情報は全て紙で管理されており、従業員一人一人の残業時間の多さも課題となっていた。「従業員がもっと楽に働ける会社にしたい」と考えた小柳社長は、社内の改革に着手することを決めた。

▶経営陣の若返りを図りながら、社内のデジタル化や新技術を活用した事業を推進

まず京セラ創業者の稲盛和夫氏による経営理論を基に、社内を複数のチームに分け、チーム単位で経営計画、実績管理、人事育成までを独立採算で行う制度を導入し、各従業員の採算意識を高めていった。2014年に社長に就任した後は、業務の効率化や防災上の観点から、基幹システムのフルクラウド化に取り組んだ。オンライン上で時間や場所の制約を受けず社員が働ける環境を整えるとともに、社内の情報共有を円滑に行える共通のプラットホームを作り、業務の効率化や属人化の解消を図った。また上記の取組を進展させるため、話し合いの末に経営陣の若返りも行い、役員の平均年齢を60歳から40歳まで引き下げることで、スピード感を持って取組を推進する体制を整えた。さらに2016年には、日本マイクロソフト株式会社と共同で、MR(複合現実)技術「Holostruction」(ホロストラクション)の開発に着手。専用のヘッドセットを装着することで、建造物の3次元モデルやCADデータ等を現実空間へ投影し、遠隔地にいる人とも建設現場の状況などを共有することを可能にした。2019年には外販を開始し、国土交通省のプロジェクトに採択されるなど、運用実績を積み重ねている。

▶従業員同士が助け合い、新しい挑戦を積極的に受け入れる組織風土が定着

一連の取組の成果により、業務の効率化が進んだ結果、2018年には月平均7.2時間だった残業時間が、2022年には1.9時間に減少。また各社員が自社の採算を考えるようになったことやMR技術の外販が好調に推移したこともあり、2018年に0.37%だった同社の営業利益率は、2022年には7.38%となった。社員の意識も変化しており、目標達成に向けて社員同士で情報を共有し助け合う組織風土や新しい挑戦を積極的に受け入れる組織風土が醸成された。「今後も最新の技術を活用しながらスマートな働き方を実現し、若い世代の建設業界に対するイメージを変えたい。またサブスクリプションサービスなど、建設業の新しいビジネスモデルの構築にも挑戦したい。」と小柳社長は語る。

(2)事業再構築を成功させるための取組

ここからは、後継者が事業再構築を行う際の課題や企業の成長につなげるための取組について分析を行う。

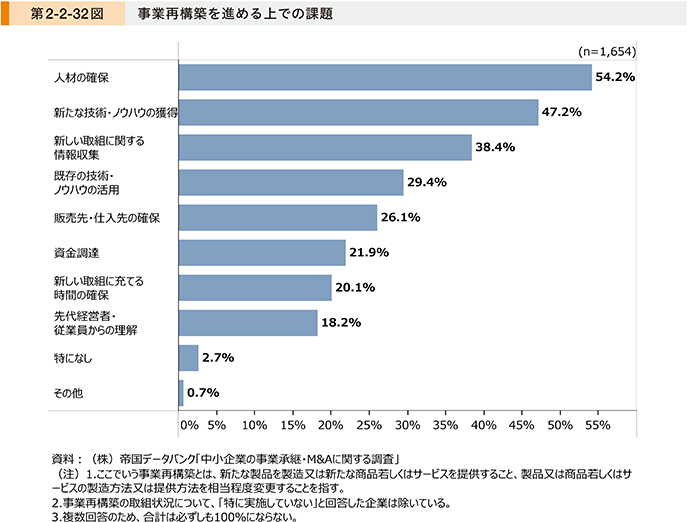

第2-2-32図は、事業再構築を進める上での課題について見たものである。これを見ると、「人材の確保」と回答する企業が5割を超えており、人材面で課題を感じている後継者が多いことが分かる。また、「新たな技術・ノウハウの獲得」や「新しい取組に関する情報収集」の回答割合も次いで高くなっており、事業再構築を行う上で自社にない新しい技術や情報を求めている様子もうかがえる。

後継者が事業再構築に取り組む際には、先代経営者の存在が影響してくると考えられる。例えば、鈴木(2015)は先代経営者が過度に口出しをすると、後継者は身動きが取れず、新たな事業活動といった取組が矮小化しかねない可能性を指摘している。

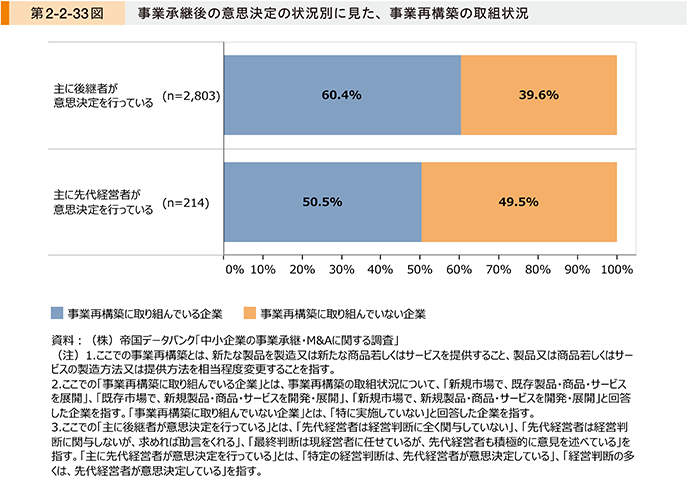

第2-2-33図は、事業承継後の意思決定の状況別に、事業再構築の取組状況を見たものである。これを見ると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は、「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業と比べて、事業再構築に取り組んでいる割合が高い。

前述のとおり、後継者の事業再構築は企業の業績など様々な側面で効果をもたらす可能性があることを踏まえると、先代経営者は後継者の挑戦を許容し、事業承継後は後継者に経営を任せる意識を持つことが重要ではないだろうか。一方で、後継者においては先代経営者から経営を任せてもらえるよう、第2-2-19図で示した取組を通じて、経営者としての意欲や能力を示すことが必要だと考えられる。

また後継者は事業再構築に取り組む上で、早期の段階から検討を始めておくことも必要と考えられる。例えば、村上・古泉(2010)は、先代経営者は後継者の意欲や能力が満ちているときに経営を託し、早期に新たな事業分野への進出などに取り組むことが重要としている。

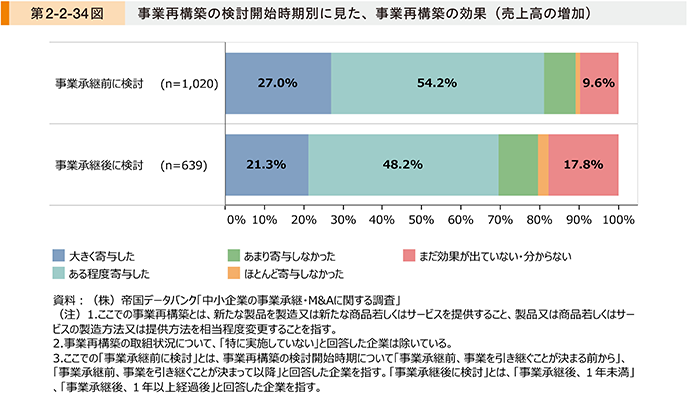

第2-2-34図は、事業再構築の検討開始時期別に、事業再構築の売上高に与える効果を見たものである。これを見ると、事業再構築を「事業承継前に検討」していた企業は、事業再構築が売上高の増加に「大きく寄与した」「ある程度寄与した」と回答した割合が合わせて8割を超えており、「事業承継後に検討」した企業と比較して高い傾向にある。

このことから事業再構築に取り組む上では、事業承継前の早期の段階から検討を進めておくことが重要だと示唆される。

また先代経営者だけでなく、従業員も同様に後継者が事業再構築に取り組む上で重要な存在であるといえる。例えば神谷(2018)は先代経営者と古参従業員の協力なしに、後継者は新たな事業活動といった取組を進めることが難しい点を指摘している。

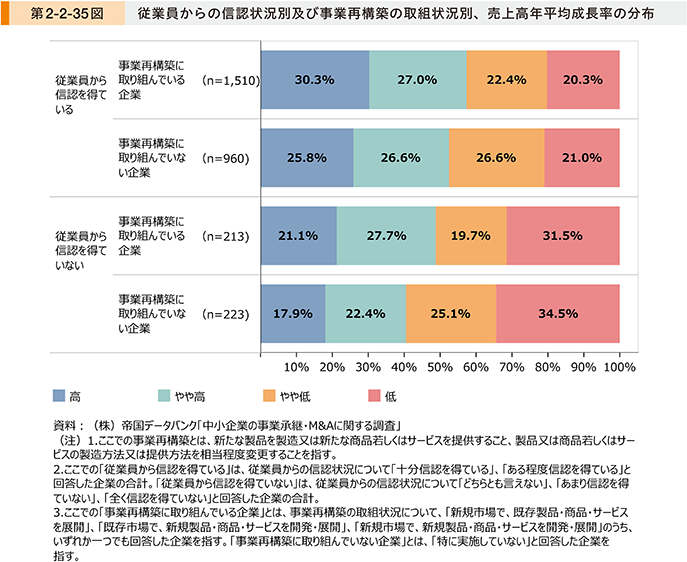

第2-2-35図は、従業員からの信認状況別及び事業再構築の取組状況別に、売上高年平均成長率の分布を見たものである。これを見ると、従業員から信認を得ており、かつ事業再構築に取り組んでいる企業は売上高年平均成長率の水準が最も高い傾向にある。従業員の信認を獲得することで、後継者は事業再構築の取組に対して従業員から協力や賛同を得やすくなり、自社の成長につなげている可能性が考えられる。

今回の調査だけでは一概にいえないものの、後継者が従業員から信認を得ておくことは、事業再構築に取り組む上で重要だと示唆される。

先行研究10でも指摘されるように、後継者が事業再構築を行う際には社内から反発や抵抗が生じる可能性がある。

10 2004年版中小企業白書では、後継者が先代経営者の作った体制に忠実に事業を営む場合以外には、後継者と後継者が作成した経営戦略に対して抵抗が生まれる可能性がある点を指摘している。

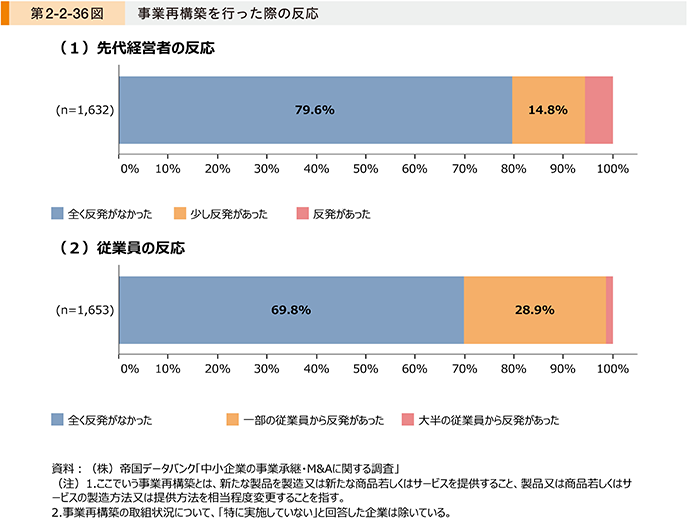

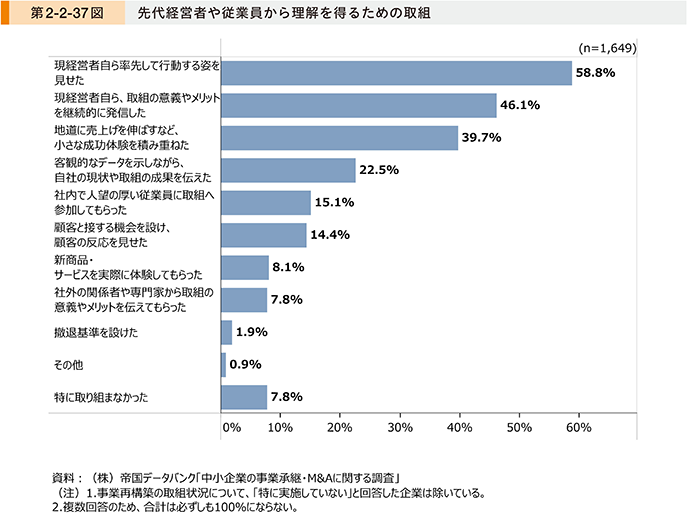

第2-2-36図は、事業再構築を行った際の先代経営者及び従業員の反応について見たものである。これを見ると、先代経営者から「全く反発がなかった」と回答した企業が約8割、従業員から「全く反発がなかった」と回答した企業が約7割となっている。

一方で、先代経営者から「少し反発があった」、「反発があった」と回答した企業は合わせて約2割、「一部の従業員から反発があった」、「大半の従業員から反発があった」と回答した企業は合わせて約3割となっている。このことから、後継者が事業再構築に取り組む際、先代経営者や従業員から反発を受けた企業も一定数存在することが分かる。

第2-2-37図は、先代経営者や従業員から理解を得るための取組を見たものである。これを見ると、「現経営者自ら率先して行動する姿を見せた」が5割を超えており最も高く、次いで「現経営者自ら、取組の意義やメリットを継続的に発信した」、「地道に売上げを伸ばすなど、小さな成功体験を積み重ねた」と回答する割合が高い。後継者が事業再構築を進める際には、後継者自ら積極的に行動する姿勢を示す取組や小さな成功体験を積み重ねる取組などを通じて、先代経営者や従業員から理解を得ていくことが重要ではないか。

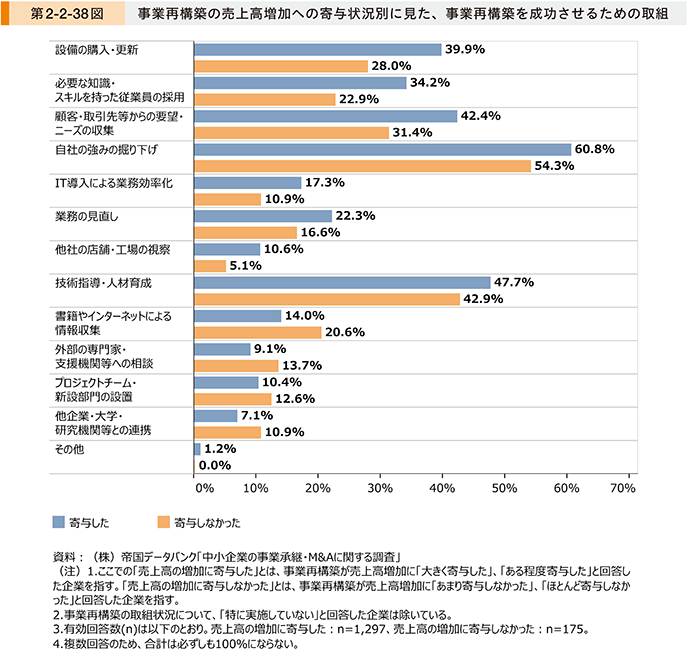

第2-2-38図は、事業再構築の売上高増加への寄与状況別に、事業再構築を成功させるための取組について見たものである。これを見ると、「設備の購入・更新」、「必要な知識・スキルを持った従業員の採用」、「顧客・取引先等からの要望・ニーズの収集」は事業再構築が売上高増加に寄与した企業と寄与しなかった企業の間で差異が大きく、事業再構築を成功させる上で重要な取組である可能性が考えられる。また、事業再構築が売上高増加に寄与した企業と寄与しなかった企業双方とも、「自社の強みの掘り下げ」を回答する割合が最も高い。事業再構築を成功させる上で、後継者は自社の強みを活用することを重視している様子がうかがえる。

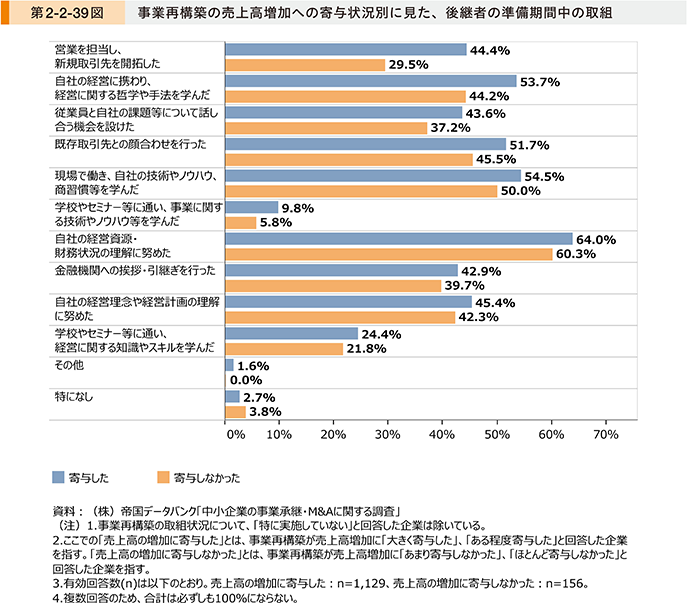

第2-2-39図は、事業再構築の売上高増加への寄与状況別に、後継者の準備期間中の取組を見たものである。これを見ると、事業再構築が売上高増加に寄与した企業は、寄与しなかった企業と比較して、「営業を担当し、新規取引先を開拓した」、「自社の経営に携わり、経営に関する哲学や手法を学んだ」の実施割合の差異が大きい。このことから、事業再構築が売上高増加に寄与した企業は、事業承継前に自社の経営や実務に関わる機会が多い傾向にあることが分かる。

前掲の第2-2-38図が示すように、事業再構築を成功させる取組として「自社の強みの掘り下げ」と回答する割合が最も高かったことを踏まえると、事業再構築を行う上で、経営や営業等の実務経験を通じて、自社の強みを認識することの重要性がうかがえる。

事例2-2-6は、事業承継前から将来を見据えて準備を進めつつ、自社の強みを認識して新規事業を立ち上げた企業の事例である。

事例2-2-7は、社員から理解や協力を得つつ、補助金等も活用しながら、事業承継を契機とした新規事業創出に取り組む企業の事例である。当事例のように事業再構築を行う際に、設備の購入・更新を検討する場合は、事業再構築補助金などの支援策を活用することも有効と示唆される。

またコラム2-2-2のとおり、後継者同士のコミュニティの構築など、自治体や地域金融機関等が連携して、事業承継を契機とした後継者の新しい取組を支援するエコシステムが誕生した地域も存在する。今後も後継者支援のエコシステムが各地域で構築されることを期待したい。

事例2-2-6:TSK株式会社

事業承継前から将来を見据えて準備を進めつつ、自社の強みを認識して新規事業を立ち上げた企業

所在地 富山県富山市

従業員数 118名

資本金 5,000万円

事業内容 その他の製造業

▶付加価値の高いサービスの提供を目指し、新規事業の立ち上げを模索

富山県富山市のTSK株式会社は、主に産業用の包装材や製品の運搬・保管・運送に関わる機器を製造する企業である。高木亮太代表取締役社長は、2011年に入社し、ベトナムへの海外進出や営業の全体統括等を担った後、2022年に社長へ就任した。高木社長は入社後、営業などの実務に携わる中で、同社の主力商品である包装材は原材料費率が高く付加価値が低いことに課題を感じ、今後は単に製品を製造して販売するだけでなく、顧客に対して付加価値の高いサービスを提供できる事業を新たに創出することが必要と考えていた。

▶顧客アンケートをきっかけに自社の強みを認識し、新規事業の創出につなげる

新規事業を模索する中で、社長就任の3年ほど前から自社の将来を見据えて、事業承継に向けた取組に着手した。前社長の方針もあり、高木社長(当時専務取締役)が新しい取組を行う際は、前社長は基本的に進捗確認と承認のみに関与し、実務や経営判断については高木社長に委ねる体制となっており、高木社長が新たな取組を実施しやすい環境が整っていた。具体的な取組としては、例えば次期経営幹部候補数名と共に、人事評価制度の見直しに着手。評価基準やプロセスを明確にすることで、社員が納得して仕事ができる環境を整えた。また社長就任の1年前から、同社の第三次中期経営計画の策定に取り掛かった際には、改めて同社の強みを整理するため、顧客に対してアンケート調査を実施。調査結果を基に社内で議論をする中で、自社の強みは、顧客の現場改善につながる提案の幅広さと対応力であり、その源泉が同社に根付いた現場改善の組織風土にあることを認識した。同社では前社長の時代から一人当たり月4件、全社で年間2,500件を超える改善活動を継続しており、現場改善に関するノウハウを蓄積してきた。こうした自社の強みを再認識したことをきっかけに、新たにコンサルタント事業「KAIZEN BANSOパック」を立ち上げた。同社の社員が顧客の物流現場が抱える課題の整理や、物流コストの見える化、改善手法の提案を行うもので、同社の強みである改善ノウハウを十分に活用したサービスとなっている。

▶現場改善の提案と実施を通じて、ものづくりの現場環境を変える

現在「KAIZEN BANSOパック」はサービスのプロトタイプとして3事例実施しており、顧客から好評を得ている。また同事業を通じて自社の強みを改めて明確化したことで、社員の現場改善に対する意識が更に向上。社員の改善活動によりコスト削減も進み、毎年安定して利益を確保するとともに社員の昇給にもつなげている。「事業承継の準備段階で新しい取組を進める際は、前社長が実務や判断を委ねて見守る体制をとってもらえたことが大きかった。当社が現場改善の提案と実施を全面的にサポートしていくことで、お客様のものづくり、ひいては日本のものづくり全体の現場環境をより良くしていくための一助となりたい。」と高木社長は語る。

事例2-2-7:アルファ電子株式会社

社員から理解や協力を得つつ、補助金等も活用しながら、事業承継を契機とした新規事業創出に取り組む企業

所在地 福島県天栄村

従業員数 140名

資本金 1,200万円

事業内容 電気機械器具製造業

▶自社の柱となる新しい事業の創出を検討

福島県天栄村のアルファ電子株式会社は、主に電子部品や医療機器などの受託製造等を行う企業である。前社長の次女である樽川千香子代表取締役社長は当初、後継者候補ではなかったものの、東日本大震災を経験して家業に対する思いを強くし2015年に入社。当時は震災の影響で大手の取引先を失い業績が悪化していた。さらに、主力の受託製造事業は取引先の事業計画に業績が左右されやすい構造にもあり、こうした状況から脱却するため、同社の柱となる新しい事業を創出する必要性を感じていた。

▶国の補助金等を活用しながら、社員から理解や協力を得つつ、米粉麺の自社開発に取り組む

新規事業の構想を練る中で、電子部品を取り扱いながら、米粉製品の製造・販売を行う新潟県の企業を知人の紹介で視察したことをきっかけに、2019年から米粉を使用した麺の開発に着手。当初は福島県の製麺会社の試作室を借りて麺づくりに取り組み、半年掛かりで試作品を完成させた。その後、米粉を無添加で製麺できる企業へ製造を委託し、同社は米粉麺を事業として成立させるため、販路開拓などに注力。また、同社の開発部長のつながりで、東京都の工学院大学の教授とも連携し、米の選定や食感などについて助言をもらいながら、「おいしい麺づくり」に取り組んだ。そして、2021年3月に「う米(まい)めん」というブランド名で、地元福島県の米を使用した商品の販売を開始した。一方で、他社に製造を委託したこともあり、販売当初は収益性が低い状況にあったことから、自社製造への切替えを検討。経済産業省の事業再構築補助金を活用し、2022年に米粉麺を製造する自社工場を設立した。「自社工場の設立だけでなく、自社ECの立上げなどでも、国の助成金や補助金を活用した。特に自社の経営状態が厳しい中で、製品開発に着手した1~2年目に出費を少なくできたのは大きかった。」と樽川社長は話す。

また、米粉麺の製造は、主に電子部品等を扱う同社にとって初めての挑戦であり、社員の理解や協力を得ることにも気を配った。例えば新製品開発に取り組む理由を、受託製造業中心の業態からの脱却、社員の長期雇用、地元福島への貢献の三つに整理して明示することで、社員の納得感を高めた。加えて、同社の売上高や費用等の社員への開示や、朝礼などで実績を丁寧に報告することを通じて経営の透明性を高め、社員との信頼関係を構築した。

▶既存事業との相乗効果を発揮しながら、米粉の市場確立を目指す

同社が開発した「う米めん」は新東北みやげコンテストでアイディア特別賞を受賞するなど、対外的な評価を得ており、会社の認知度向上にもつながった。また「う米めん」をきっかけに、既存事業である電子部品等の受託製造の受注につながるなど、既存事業との相乗効果も生まれた。さらに、同社の業績は回復基調にあり、新型コロナウイルス感染症流行下においても経常利益で黒字を確保している。「米粉に関してはまだ市場規模が小さい状況にある。福島県の農家の方々等とも連携しながら、米粉の確固たる市場を確立していきたい。」と樽川社長は話す。

コラム2-2-2:後継者の可能性・支援について~家業を活かした地域貢献例~

地域の経済を支える中小企業。地域経済の次期担い手である後継者を支援することは、地域経済の活性化の観点と早期の事業承継を促すという観点からも重要である。

近年、創業、スタートアップが注目を集めている中、中小企業の後継者が家業を活かしながら新しい取組に挑戦する動きにも注目が集まっている。例えば、福井県の(株)ホリタ文具は、BtoBで文房具販売をしていたところをBtoCに業態転換し、成功を収めている。さらには、文房具屋の垣根を超えたエンターテインメントカンパニーとして事業を拡大し、地域にも貢献をしている。現在福井県の人口に匹敵する年間約70万人が来訪されている。

このように、後継者が家業を活かし、新しい取組を実施することが町おこし・地域課題解決・地域貢献に至っている例がほかにも多くある。上述に加えて、奈良県生駒郡斑鳩町で活躍する斑鳩産業株式会社の事例を紹介したい。斑鳩産業株式会社は、もともとは不動産会社であったが、後継者が不動産業を軸に第二創業でまちづくり事業を展開し、行政や地域の他業種を巻き込んで魅力的な観光地域づくりに取り組んでいる。自治体とうまく連携して取り組んだ具体的な一例として、斑鳩町をはじめとした六つの市町でそれぞれが単独でプロモーションを実施していたところ、「WEST NARA広域観光推進協議会」を発足させて、パンフレット等を統一し、共同でプロモーションを実施。これにより、広域の観光づくりに寄与した。

このような例からも、後継者支援をすることに対する効果は大きい。

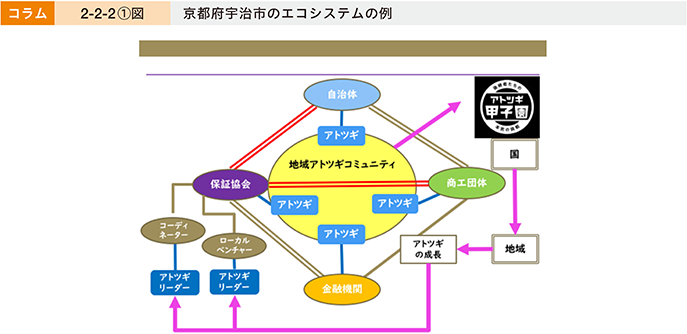

すでに自治体、金融機関において後継者支援に取り組んでいるところが増えてきている。中でも京都府宇治市は自治体、商工会議所、信用保証協会が中心となり、信用金庫をはじめとした地域金融機関とも連携し、いわば「エコシステム」のような形で後継者支援の仕組みができつつある好事例であるため、紹介させていただく。

宇治市では、市の産業部門と商工会議所が一体となって市内産業の振興を図るため、産業支援拠点「宇治NEXT」を創設。その2年後、起業家、事業者の交流拠点である「うじらぼ」も開設した。創業支援の取組を中心に進めており、地域金融機関ともすでに連携が進んでいたところ、京都信用保証協会担当者の働きかけもあり、アトツギ(後継者)支援を「うじらぼ」で併せて実施。具体的には後継者同士が悩みを共有し相談できるようなコミュニティを構築しつつ、後継者に対して、ブランディングや会計などのセミナーを実施。また、演習を通じて後継者が自走できる仕組みを目指し取組を行っている。これらは宇治市と宇治商工会議所、また地域金融機関である京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、そして京都信用保証協会が協力しながら行うことにより、家業を活かした新しい取組への支援が充実している。このエコシステムの中では、後継者同士が互いに切磋琢磨し、承継後数年経った先輩経営者から事業計画等を磨き上げしてもらうなどの交流がある。

こうした後継者支援を推し進めるべく、中小企業庁としても中小企業の事業承継が成長の機会であるという社会的気運の醸成を目的に、令和2年度より「アトツギ甲子園」を開催している。「アトツギ甲子園」は全国各地の中小企業の後継者を対象に、家業を活かした新しい取組・アイデアを競うピッチイベントである。令和4年度実施の第3回大会では、各地域での気運醸成をより図るため、地方予選大会を新設した。

地域の雇用を守り、経済を担う中小企業。その未来を担う次期経営者である後継者。後継者支援は、様々な部署の支援が必要である。地域経済振興のためにも、事業承継を推し進めるためにも事業承継担当だけでなく、創業支援担当、さらには地域を活性化させる経営支援担当含めた関連部署も連携しながら後継者支援をすることが必要なのではないか。

そのためにも上述のように、信用金庫をはじめとした地域金融機関と自治体との太いパイプがある信用保証協会が働きかけ、自治体と地域金融機関が協力しながら、各種支援パートナーを巻き込んだ後継者支援エコシステムを各地域にて構築されることが期待される。

先行研究11において、後継者が新たに事業の展開を図る前に、「自立型社員の育成・活用」などの後継者特有のリーダーシップを発揮し、組織面の改革を行うことの重要性が指摘されるように、従業員の自主性が高い組織を作ることは、後継者の事業再構築の取組に影響を与える可能性が考えられる。

11 久保田典男(2011)「事業承継に際しての組織改革-中企業の事業承継におけるケーススタディ-」

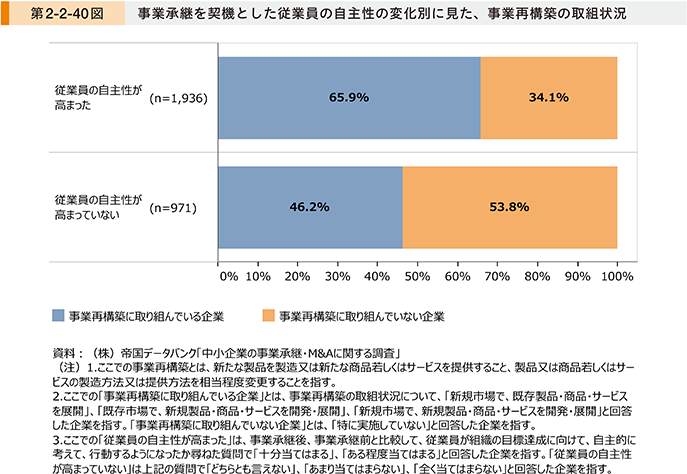

第2-2-40図は、従業員の自主性の変化別に、事業再構築の取組状況について見たものである。これを見ると、「従業員の自主性が高まった」企業のうち、事業再構築に取り組んでいる企業の割合は6割を超えており、「従業員の自主性が高まっていない」企業よりも高い傾向にある。

従業員が自主的に考え行動することで、事業再構築につながるアイデアが生まれやすくなるとも考えられ、自主性の高い従業員を充実させておくことは事業再構築を行う上で重要な取組と推察される。

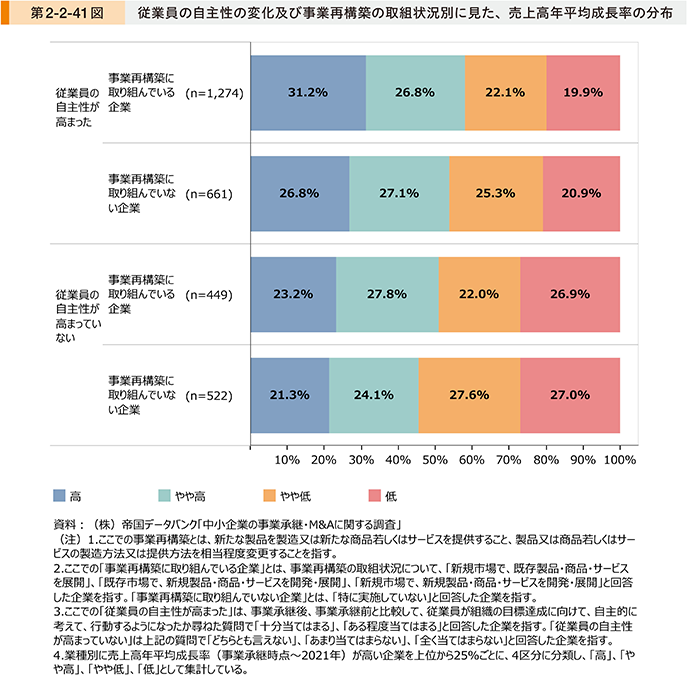

さらに第2-2-41図は、従業員の自主性の変化及び事業再構築の取組状況別に、売上高年平均成長率の分布を見たものである。これを見ると、事業承継を機に従業員の自主性が高まり、事業再構築に取り組んだ企業は売上高年平均成長率の水準が最も高いことが分かる。

今回の調査だけでは一概にはいえないが、前述の第2-2-24図で挙げた経営の方向性を示す取組や第2-2-25図で挙げた権限委譲等を通じて、従業員の自主性を高めた上で、事業再構築に取り組むことが、事業承継後も企業を成長させていく上で重要だと示唆される。

本節では、主に後継者による従業員の自主性を高める取組や事業再構築の取組について、分析を行った。

後継者が事業承継を機に従業員の自主性を向上させることや事業再構築に取り組むことは、いずれも事業承継後の企業の成長を促す可能性が確認された。

従業員の自主性を高める上では、「経営理念・ビジョンの共有」など従業員へ経営の方向性を示す取組や権限委譲を進める取組等が有効である可能性が考えられる。

また事業再構築に取り組む際には、先代経営者の存在が一定の影響を及ぼすと考えられる。主に後継者が意思決定を行っている企業が事業再構築に取り組む傾向にあることを踏まえると、先代経営者においては、後継者が事業再構築に挑戦できるよう、後継者に経営を任せる意識を持つことが重要だと示唆された。一方で、後継者においては、早期の段階から事業再構築の検討に着手しつつ、従業員から信認を得ておくことや自社の強みを認識し活用していくことも、事業再構築に取り組む上で有効である可能性が示唆された。

さらに従業員の自主性が高まり、かつ事業再構築に取り組んだ企業ほど、売上高年平均成長率の水準が高い傾向を踏まえると、後継者は従業員の自主性が高い組織を作った上で、事業再構築に挑戦することが企業を成長させるために重要だと示唆される。

事例2-2-8は、長期的なビジョンの達成に向けて、後継者が社員の自主性を高めながら新しい取組を推進し、成長を続ける企業の事例である。

事例2-2-8:株式会社フジワラテクノアート

長期的なビジョンの達成に向けて、社員の自主性を高めながら新しい取組を推進し、成長を続ける企業

所在地 岡山県岡山市

従業員数 147名

資本金 3,000万円

事業内容 生産用機械器具製造業

▶現状に満足してしまう社内の雰囲気に危機感を覚え、更なる挑戦を目指し、長期的なビジョンを策定

岡山県岡山市の株式会社フジワラテクノアートは、醸造食品や一般食品を生産するための機械・プラントの製造等を手掛ける企業である。藤原加奈代表取締役副社長は、大手食品メーカーで営業職を経験した後、急逝した父に代わり社長に就任した母を支えるため、2005年に入社。その後MBAを取得し、2015年に後継者として副社長に就任した。当時、同社は麹づくりを自動化する装置で国内の麹生産能力シェア80%に達しており、業界内で高いシェアを獲得した現状に満足し、社員が更なる成長の必要性を感じにくい状況にあった。藤原副社長はこの状況に危機感を覚え、社会と未来に目を向けイノベーションに果敢に挑戦していきたいという思いから、2050年の未来に向けて同社の技術開発・価値提供の在り方を設定した「開発ビジョン2050」を2018年に策定した。

▶社内から反発を受けるも社員の理解を得ることに努めつつ、ビジョン達成に向けた取組を進める

同ビジョンは2050年を見据えた新たな分野への挑戦を目指す内容のため、既存事業の確立に貢献してきた社員などから反発を受けることもあった。そこで社員向けにワークショップ等を開催し、特に反発の強い社員とは個別に対話する機会を設けるなど、ビジョンの意義や必要性が理解されるよう努めた。

また「開発ビジョン2050」を実現するため、藤原副社長は各社員が自主的に考え、行動することが重要と判断。ビジョン実現に向けた各部門のあるべき姿の設定や、全社員の5年後のビジョンとその達成に向けた成長計画の作成を通じて、各社員が「開発ビジョン2050」と日常の業務のつながりを意識して主体的に行動することを促した。さらに管理職級の社員に対してマネジメントの在り方を考える研修を開催し、議論された内容をマネジメント層の指針として冊子にまとめて配布。部下の自主性や貢献意欲を高めるマネジメントの実践に活用している。

▶社員の自主性が向上し、新規事業のスピード感も高まる

現在、「開発ビジョン2050」で設定したテーマに沿って、固体培養技術(麹づくりの技術)を応用して食品副産物や未利用資源などを有用な飼料や食品素材に転換するなど、新規事業の創出等を進めている。一連の取組により、社員の自主性は向上し、社員が事業化の成功に向けて、自発的に社外の協力企業を探してくるなど、新規事業を推進するスピード感が高まった。また自主的に資格取得に励む社員が増え、IT系資格やAI活用に挑戦するデジタル人財が2018年の1名から2022年にはのべ23名に増加。ビジョンと連動し、全社で推進したDXは「日本DX大賞」や「DXセレクショングランプリ」を受賞するなど中小企業のDX推進のモデルケースとして注目を集めている。またDXの推進等によりものづくり高度化に向けた基盤が整い、利益率の改善にもつながった。「就任当時は女性の後継者は珍しく葛藤もあったが、自身の役割として社員一人一人の力を最大限いかす方法を真剣に考えてきた。今後も社員の挑戦の幅を広げる取組を続けていきたい。」と藤原副社長は語る。

4.M&A

前掲の第2-2-11図で示したとおり、事業承継の手段として「社外への引継ぎ」は増加傾向にある。その中でも特にM&Aについては、事業承継だけでなく、企業規模の拡大や事業多角化など成長戦略の一環としても、中小企業の間で広がりを見せている。また近年では、M&Aの目的を実現させ、その効果を最大化するため、M&A成立後に行われる統合に向けた作業(PMI12)を重視する動きも出ている。

12 中小企業庁(2022)「中小PMIガイドライン」によると、PMIとは「主にM&A成立後に行われる統合に向けた作業であり、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なもの」とされている。POST MERGER INTEGRATIONの頭文字をとり、「PMI」と呼ばれる。

そこで本節では、始めにM&Aの動向を概観した後、M&Aの効果を発揮するために必要なM&A成立前後の取組について分析を行う。

〔1〕M&Aの動向

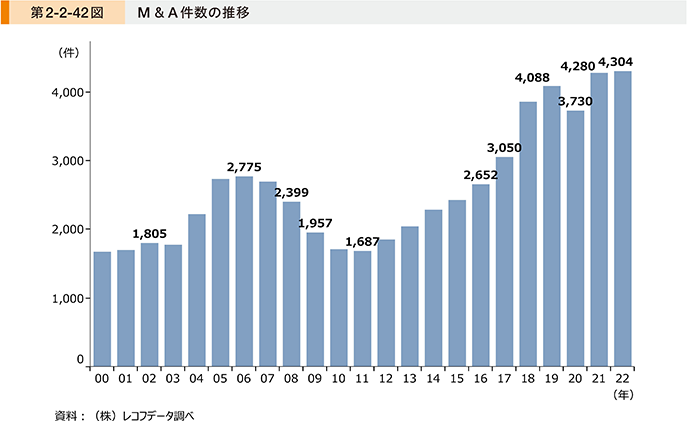

第2-2-42図は、我が国企業のM&A件数の推移を見たものである。(株)レコフデータの調べによると、M&Aの件数は近年増加傾向で推移しており、2022年は過去最多の4,304件となった。これはあくまでも公表されている件数であるが、M&Aについては未公表のものも一定数存在することを考慮すると、我が国におけるM&Aは更に活発化していることが推察される。

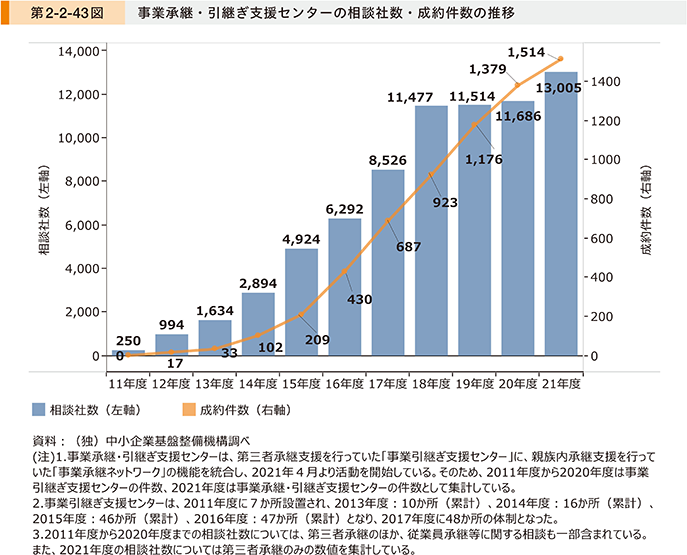

また、第三者に事業を引き継ぐ意向がある中小企業者と、他社から事業を譲り受けて事業の拡大を目指す中小企業者等からの相談を受け付け、マッチングの支援等を行う支援機関として、事業承継・引継ぎ支援センターが全都道府県に設置されている。

第2-2-43図は、事業承継・引継ぎ支援センターの相談社数と第三者承継に関する成約件数の推移を見たものである。これを見ると、相談社数・成約件数共に近年増加傾向にあることが分かる。このことから大企業だけでなく、中小企業においてもM&A件数が増加していることが分かる。

〔2〕M&A成立前までの取組

ここからは、買い手としてM&Aの実施意向がある企業を対象として、M&A成立前までの取組について分析を行う。

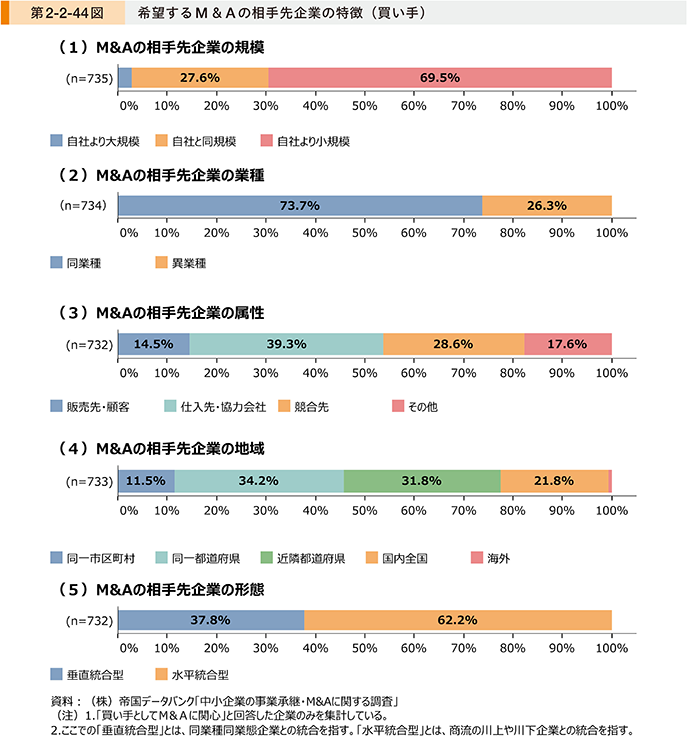

第2-2-44図は、買い手としてM&Aに関心がある企業を対象に、希望するM&Aの相手先企業の特徴について見たものである。これを見ると、相手先企業の規模としては「自社より小規模」、業種としては「同業種」、属性としては「仕入先・協力会社」、地域としては「同一都道府県」・「近隣都道府県」など比較的近隣の地域、形態としては「水平統合」を希望する傾向にある。

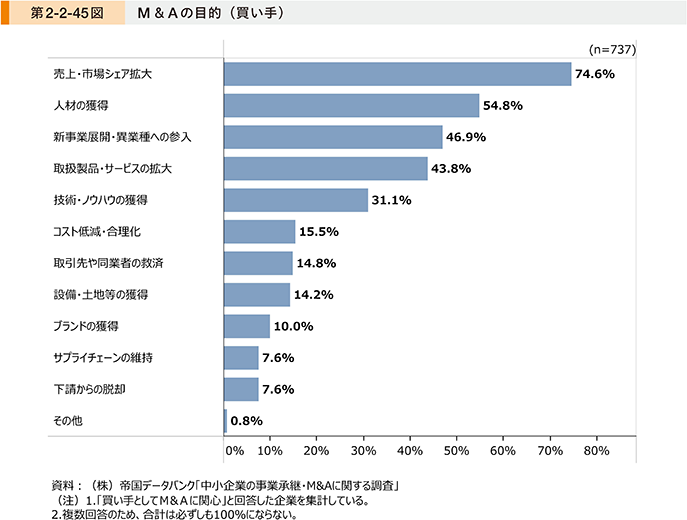

第2-2-45図は、買い手としてM&Aに関心がある企業を対象に、M&Aの目的を見たものである。これを見ると、「売上・市場シェア拡大」が最も高く、7割を超えている。また「新事業展開・異業種への参入」と回答する割合も3番目に高く、M&Aを企業規模拡大や事業多角化といった成長戦略の一環として捉えている企業が多いことが示唆される13。

13 中小企業庁「中小PMIガイドライン」では、M&Aの目的に応じて、「成長型M&A」(シナジーの創出や事業転換により、企業・事業の成長・発展を目的とする。)、「持続型M&A」(経営不振や後継者不在等の課題をM&Aにより解決し、企業・事業の存続を維持し、地域経済や従業員雇用を維持することを目的とする。)の二つに類型化している。特に「成長型M&A」については、M&A後の中長期的な目的として視野に置くことが望ましいと指摘している。

また、「人材の獲得」が5割を超えており、M&Aを人材獲得の手段として捉えている企業も存在すると考えられる。

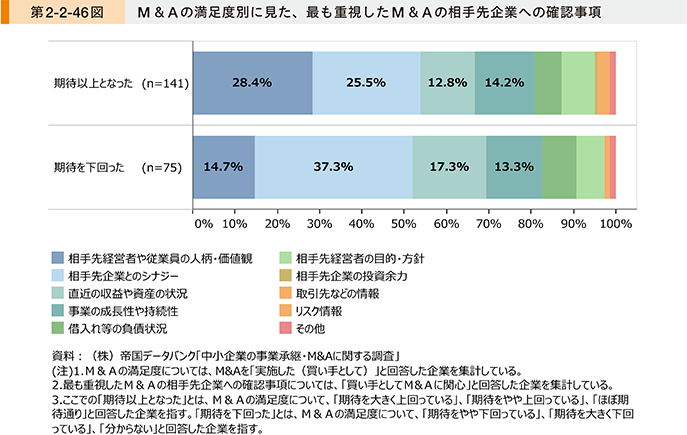

第2-2-46図は、M&Aの満足度別に、最も重視したM&Aの相手先企業への確認事項を見たものである。これを見ると、M&Aの満足度が「期待以上となった」企業は、「期待を下回った」企業と比較して、「相手先経営者や従業員の人柄・価値観」を重視する傾向にある。M&Aで期待した成果を得るためには、M&A成立前の段階から上記の観点を意識することが重要ではないか。

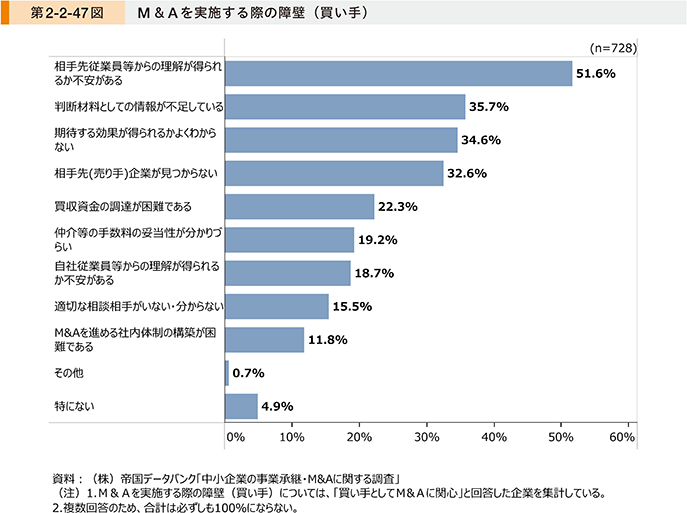

第2-2-47図は、買い手としてM&Aに関心がある企業を対象に、M&Aを実施する際の障壁を見たものである。これを見ると、「相手先従業員等からの理解が得られるか不安がある」と回答した割合が5割以上と最も高い。前掲の第2-2-46図で示したとおり、M&A成立前の段階から「相手先経営者や従業員の人柄・価値観」を確認しておくことが、不安の解消につながる可能性が考えられる。また、「判断材料としての情報が不足している」、「期待する効果が得られるかよくわからない」、「相手先(売り手)企業が見つからない」と回答した割合がそれぞれ3割を超えており、M&Aに関する情報不足や期待した効果を得られるか不明瞭である点を障壁と感じている企業も多いことがうかがえる。

事例2-2-9は、譲渡側企業との価値観の一致を重視しながらM&Aを実施し、グループ間の相乗効果を発揮させている企業の事例である。

事例2-2-9:株式会社坂井製作所

譲渡側企業との価値観の一致を重視しながらM&Aを実施し、グループ間の相乗効果を発揮させている企業

所在地 岐阜県各務原市

従業員数 44名

資本金 1,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶企業規模の拡大に必要な経営資源が不足していることに問題意識を持ち、M&Aを検討

岐阜県各務原市の株式会社坂井製作所は真ちゅうや青銅の棒材を用いて、水栓金具を中心とした部品の受託加工・組立てを手掛ける企業である。1952年の創業以来培ってきた営業力や、多数の仕入先と築いた友好な協力関係を武器に、顧客であるメーカーや商社の発注に対応してきた。藤田斉代表取締役社長は、主要取引先のメーカーで6年間勤務後、2010年4月に入社。入社当初より、企業規模を拡大していく上で必要な経営資源が不足していることに問題意識を持ち、将来の成長を見据えてM&Aを検討していた。

▶譲渡側企業と価値観を一致させることを重視しながら、経営統合を進める

M&Aを検討する中、2015年に取引先の子会社であった同市内の株式会社サンエースを買収。同社は部品加工業務の後工程に当たる組立て業務を主に担っており、相乗効果を見込めたことが買収の決め手となった。2020年には岐阜県海津市の野村精機株式会社を買収。後継者不在の悩みを抱えていた同社の社長から相談があったことを機に、経営者同士で買収に向けた話し合いを始めた。対話の際は、相手先経営者と価値観を一致させることを重視。複数回の打合せを経て、「野村精機の社員の雇用を維持する」という点で価値観が一致し、M&Aの準備に取り掛かった。また、岐阜県事業引継ぎ支援センター(現岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター)へ仲介を依頼し、両社がフェアな状態で契約手続を進められるよう心掛けた。M&A成立後は経営統合を円滑に進めるべく、経営理念・行動指針の明文化や評価基準の見直し等を行い、グループとしての経営方針を浸透させることに努めた。さらに、2021年3月にはグループ3社を束ねる「SAKAIホールディングス株式会社」を設立。譲受側企業と譲渡側企業の関係を対等とする方針の下、グループ各社が独立して事業を運営しながら、相乗効果を発揮できる企業体を目指した。例えば、各社の若手メンバーが集まる「中堅リーダー会」の発足等、グループ内での人材交流を進め、各社の良い所を学び合える場を設けた。また営業に強みを持つ坂井製作所が、グループ3社の営業を一括で担い、営業体制の強化を図った。

▶グループ企業同士で相乗効果を発揮し、更なる事業規模拡大を目指す

M&Aの結果、自社グループで加工できる範囲が広がったため、美容機器部品や半導体製造装置部品など新しい事業分野へ進出することが可能となった。またグループの得意分野をいかすことで、各社の業績も向上しており、特に野村精機株式会社の売上高は25%増加し、2期連続赤字から脱却することに成功した。またグループ全体の売上高は15.5億円に成長し、2021年度に利益額は過去の株式会社坂井製作所単体の最高益と比較して、155%増を達成した。「10年後の目標として、グループ企業7社、売上高50億円の企業体になることを目指している。今後も事業承継問題に悩む製造業とM&Aを行い、顧客の様々な困り事に対してワンストップで対応できる体制を整えたい。」と藤田社長は語る。

〔3〕M&A成立前後の統合作業

前掲の第2-2-47図で示したとおり、M&Aにおいて買い手の立場としては、「相手先従業員等からの理解が得られるか不安がある」点や「期待する効果が得られるかよくわからない」点が障壁となっており、円滑な組織融合や期待した効果の発現等を懸念している様子がうかがえる。これらの懸念を解消するためには、デュー・ディリジェンス14をはじめとするM&A成立前の取組のほか、M&A成立後のPMIを通じた円滑な統合が重要と考えられる。

14 デュー・ディリジェンス(Due Diligence)とは、対象企業である売り手側における各種のリスク等を精査するため、主に買い手側が士業等専門家に依頼して実施する調査を指す。

そこでここでは、中小企業におけるPMIの現状や、M&Aで期待した効果を得るための取組について分析する。

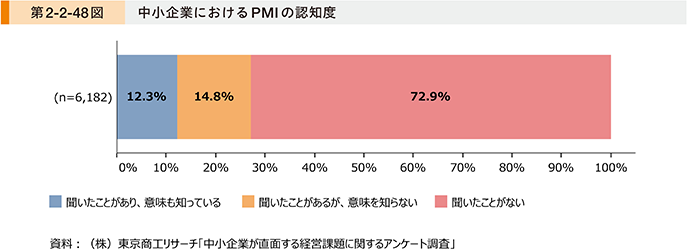

第2-2-48図は、中小企業におけるPMIの認知度について見たものである。これを見ると、PMIについて「聞いたことがない」と回答した企業が7割を超えており、中小企業の大半がPMIを認知していない状況にあることが分かる。PMIについて、更なる普及・啓発が必要と考えられる。

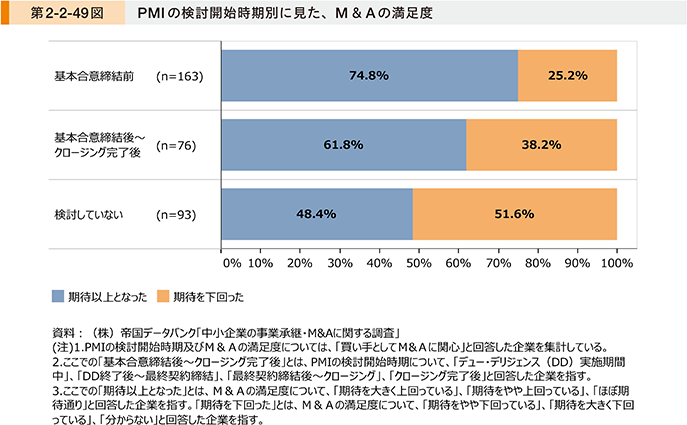

第2-2-49図は、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、PMIの検討開始時期別に、M&Aの満足度について見たものである。これを見ると、PMIを「基本合意締結前」に検討した企業は、「基本合意締結後~クロージング完了後」に検討した企業や「検討していない」企業と比較して、M&Aの満足度が「期待以上となった」割合が7割以上と最も高いことが分かる。このことから、今回の調査だけで一概にはいえないものの、M&Aで期待した成果を得る上で、早期の段階からM&A成立後を見据えて、PMIの準備を行うことが重要だと示唆される。

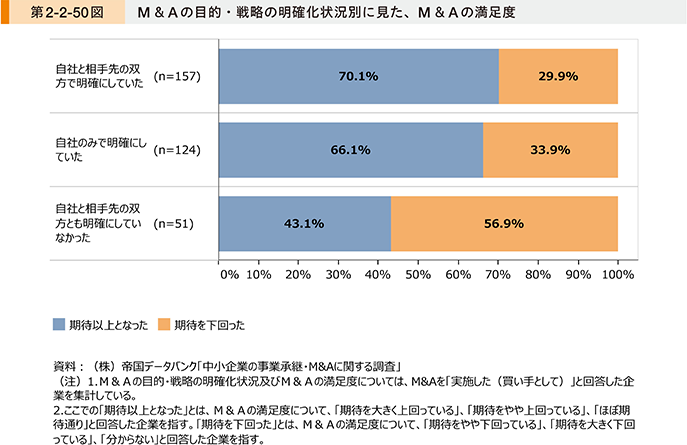

第2-2-50図は、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの目的・戦略の明確化状況別に、M&Aの満足度を見たものである。これを見ると、M&Aの目的・戦略を「自社と相手先の双方で明確にしていた」企業は、M&Aの満足度が「期待以上」となっている割合が最も高い。「自社と相手先の双方とも明確にしていなかった」企業と比較すると、30ポイント近く差異が出ている。

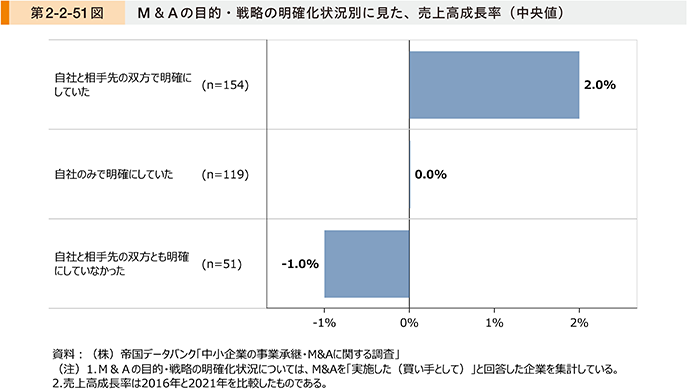

第2-2-51図は、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの目的・戦略を明確化した状況別に、売上高成長率を見たものである。これを見ると、M&Aの目的・戦略を「自社と相手先の双方で明確にしていた」企業は売上高成長率が2.0%と最も高くなっている。一方で、「自社と相手先の双方とも明確にしていなかった」企業は、売上高成長率がマイナスとなっている。M&Aの目的・戦略を買い手企業と売り手企業双方で明確にしておくことが、企業の成長にもつながると考えられる。

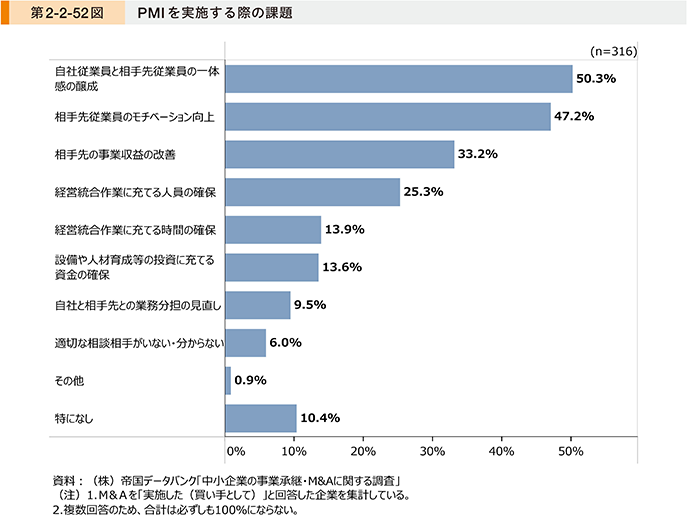

第2-2-52図は、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、PMIを実施する際の課題について見たものである。これを見ると、経営統合時の課題として、「自社従業員と相手先従業員の一体感の醸成」が50.3%と最も高く、次いで「相手先従業員のモチベーション向上」が47.2%となっている。経営統合の際、相手先企業の従業員に関する課題を抱える中小企業が多いと推察される。

前掲の第2-2-46図で示したとおり、M&Aで期待以上の満足度を実感している企業ほど、相手先企業への確認事項として「相手先経営者や従業員の人柄・価値観」を重視していることを踏まえると、M&A成立前の段階から相手先従業員の人柄や価値観を確認しておき、対策を講じておくことが必要ではないか。

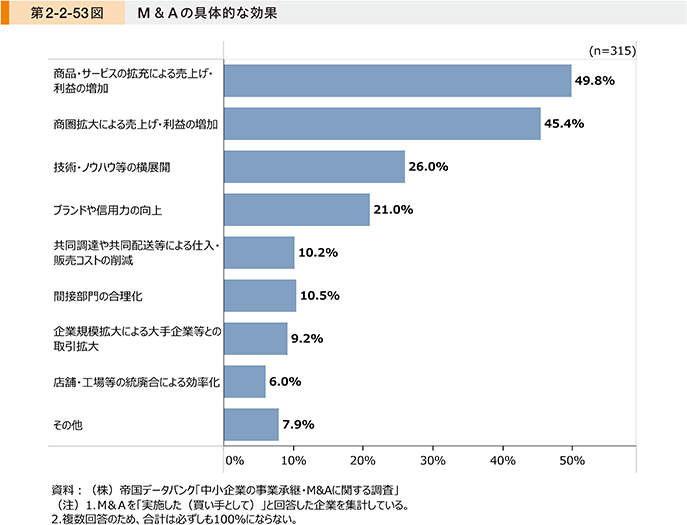

第2-2-53図は、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの具体的な効果について見たものである。これを見ると、M&Aの具体的な効果としては、「商品・サービスの拡充による売上げ・利益の増加」や「商圏拡大による売上げ・利益の増加」など売上げ・利益面の相乗効果を実感している企業が多い傾向にある。また、「技術・ノウハウ等の横展開」、「ブランドや信用力の向上」など、買い手企業・売り手企業双方の経営資源を組み合わせた相乗効果を実感している企業も存在することが分かる。

ここでは、M&Aの動向やM&A成立前後の取組について分析を行った。中小企業の間でもM&Aは広がりを見せており、M&Aの目的として「売上・市場シェア拡大」や「新事業展開・異業種への参入」を挙げるなど、事業承継だけでなく企業の成長を促す手段として、M&Aが認識されている様子がうかがえる。

一方で、買い手としてM&Aを検討する企業は、「相手先従業員等からの理解が得られるか不安がある」点や「期待する効果が得られるかよくわからない」点を障壁と感じている。M&A成立前の早期の段階からPMIを検討し、事前に「相手先経営者や従業員の人柄・価値観」等を確認することや、買い手企業と売り手企業双方でM&Aの目的や戦略を明確化することが重要だと考えられる。