第3節 成長に向けた経営者の戦略実行を支える内部資源・体制

ここまで成長に向けた戦略と、成長に向けた戦略実行を牽引する経営者について分析を行ってきたが、どれだけ優秀な経営者であっても単独で具体的な取組を進めることは難しく、経営者を支える内部資源・体制の充実が重要な要素であると考えられる。これを踏まえ、成長に向けた経営者の戦略実行を支える人材や組織などについて分析していく。

1.戦略実行に向けた人材戦略の策定

企業や個人を取り巻く変革のスピードが増す中で、持続的な企業価値の向上を実現するためには、ビジネスモデル、経営戦略と人材戦略が連動していることが不可欠との指摘がある21など、企業の成長には、組織を構成する人材の確保・育成に関する戦略が重要であると考えられる。これを踏まえ、本項では成長に向けた人材戦略22について確認していく。

21 経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート ~」

22 ここでいう人材戦略は、「人材を重要な経営資源として捉え、採用・配置、教育、評価及び報酬などの人事施策を構築・運用するための戦略」を指す。

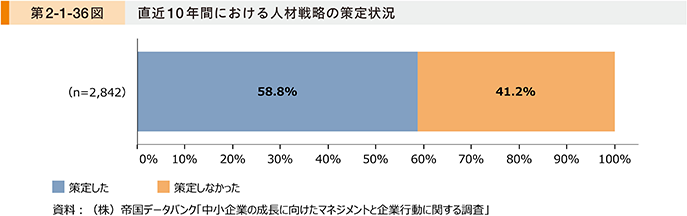

第2-1-36図は、直近10年間における人材戦略の策定状況23を見たものである。これを見ると、人材戦略を「策定した」企業が約6割となっていることが分かる。

23 以下、本章における人材戦略の策定については、直近10年間に実施したものについて確認している。

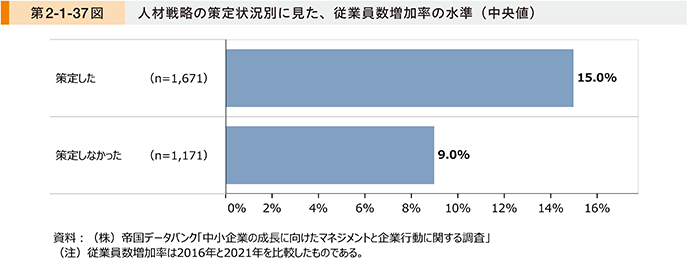

第2-1-37図は、人材戦略の策定状況別に、従業員数増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、人材戦略を「策定した」企業は、「策定しなかった」企業と比較して、従業員数増加率の水準が高いことが分かる。このことから、人材の確保に向けて、人材戦略を策定することの重要性が示唆される。

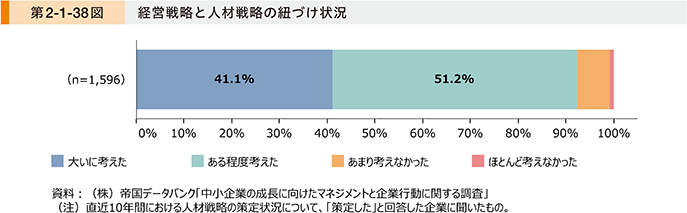

第2-1-38図は、経営戦略と人材戦略の紐づけ状況を見たものである。これを見ると、経営戦略と人材戦略を紐づけることを「大いに考えた」、「ある程度考えた」と回答した企業が9割以上となっていることが分かる。人材戦略を策定している成長企業の多くが、経営戦略と人材戦略を一体的に構想している様子が見て取れる。

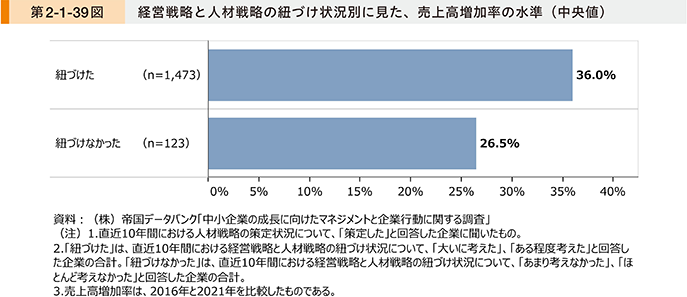

第2-1-39図は、経営戦略と人材戦略の紐づけ状況別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、経営戦略と人材戦略を「紐づけた」企業は、「紐づけなかった」企業と比較して、売上高増加率の水準が高いことが分かる。経営戦略と人材戦略を一体的に構想することにより、戦略の実行に必要な人材の確保が進み、結果として業績の向上にもつながっている可能性が示唆される。

ここまで見てきたように、人材戦略の策定は人材確保につながり、経営戦略と紐づけることで業績向上にも寄与することが示唆された。事例2-1-8で紹介している企業のように、経営戦略の実行に必要な人材の明確化などを行うことで、経営戦略と人材戦略を一体的に構想することは、成長のために重要な取組といえるのではないだろうか。

また、コラム2-1-2では、人材活用ガイドラインの策定・普及について紹介している。

事例2-1-8:加和太建設株式会社

経営戦略に基づいて必要な人材像の明確化等に取り組み、優秀な人材を確保したことで、成長を実現した企業

所在地 静岡県三島市

従業員数 327名

資本金 4,275万円

事業内容 総合工事業

▶将来的な人材確保と業績向上に懸念を抱き、社内改革に着手

静岡県三島市の加和太建設株式会社は、1946年創業の公共土木工事や民間建築工事、不動産事業などを手掛ける企業である。1962年に本社を静岡県三島市に移転して以来、静岡県東部の道路・河川工事等の公共土木工事を主体に事業を展開し、長年安定した業績を確保してきた。2007年に入社した河田亮一社長は、先代社長によるトップダウン経営と、明確な経営方針や人事評価制度がない状況を目の当たりにした。このままでは自社の魅力が薄れ必要な人材を確保できず、結果として業績向上が困難になることを危惧し、河田社長は社内改革に着手した。

▶経営戦略と紐づけた人材戦略を策定・実行したことで、経営戦略を実現するための体制構築が進む

河田社長が最初に取り組んだのは、自社ビジョンの明確化である。河田社長の考えに賛同する5~6名の若手社員らとともに、2008年に「お互いに笑顔でありがとう」というビジョンを策定。先代社長の顔色をうかがいながら仕事をする風土から脱却し、ありたい姿に向けて全社員で取り組む風土を醸成する方針を示した。次に取り組んだのは、課長クラスの社員を巻き込んでの経営戦略の策定であった。公共土木工事だけでは成長余地が少ないと判断し、民間建築工事に注力することで、当時30億円だった売上高を100億円まで伸ばす方針を掲げた。

河田社長は、このように会社が目指す方向性を明確にした上で、最後に人材戦略の策定に取り組んだ。具体的には、経営戦略との連動を意識しながら、経営戦略の実現に必要となる人材像の定義や教育研修体制の整備、人事評価制度の構築などを進めた。そして、策定した人材戦略を基に、民間建築工事の営業を担う人材の確保・育成に着手した。当初は実績や知名度が不足していたため、未経験者の採用と育成が中心となったものの、先を見据え、並行して民間建築工事の営業経験者の採用にも注力。入社後の具体的なイメージを持ってもらうため、ビジョンと経営戦略を示し自社の目指す姿を説明しながら採用活動を進めた結果、2011年頃から民間建築工事の営業経験を持つ人材の採用もできるようになり、経営戦略を実現するための体制構築が進んだ。

▶経営戦略の変更とともに人材戦略の見直しを進めることで、必要な人材の確保と業績の向上を実現

2012年以降、民間建築工事の受注増による売上高の伸びや知名度向上を受け、河田社長は自社の役割を「まちをつくる」ことであると再定義。ビジョンを、2014年に「業界にイノベーションを巻き起こす熱きプロ集団」、2018年に「世界が注目する元気なまちをつくる」に変更した。ビジョン達成のための経営戦略として、不動産事業や施設運営事業への注力を決め、併せて人材戦略の見直しを実施。「まちづくり」に知見のある人材の確保・育成等を進めた。こうした一連の取組は人材確保や業績向上に寄与し、河田社長が入社した2007年当時と比較し、社員数は約60名から327名、売上高は30億円台から110億円台に伸長した。「経営戦略との紐づけを意識して人材戦略を考えていなければ、我が社の成長を支える優秀な社員との出会いはなかった。社員と連携しながら、世界が注目する元気なまちづくりを実現し、地方から日本を元気にしていきたい。」と河田社長は語る。

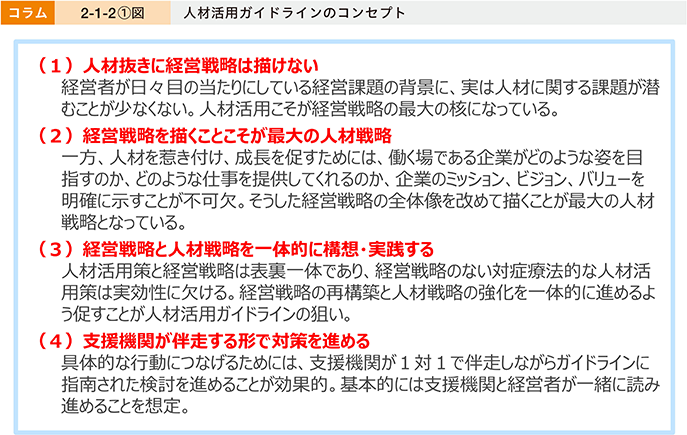

コラム2-1-2:人材活用ガイドラインの策定・普及

中小企業を巡る環境がめまぐるしく変化する中、経営課題の背景が、必要な人材を十分に確保できないといった人材に関する問題である場合が少なくない。経営者が人材の課題に気付いて正面から向き合い、貴重な人材を活かせる仕事はどのようなものかを考え、行動を起こすことが重要である。また、経営戦略のない対症療法的な人材活用策では、根本的な経営課題の解決や求める人材の確保・活用が困難となる。

これらを踏まえ、経営者が取り組むべき人材活用策のポイントや、その際に利用できる支援策を整理するため、令和4年10月から令和5年2月にかけて、経営・人材戦略、労働市場に精通する有識者をメンバーとする検討会を開催した。本検討会の結果を踏まえ、従来の人手不足対応ガイドライン(平成29年策定、令和2年改定)を再改定した「人材活用ガイドライン」や先進的な取組事例を取りまとめ、令和5年度に公表する予定である。

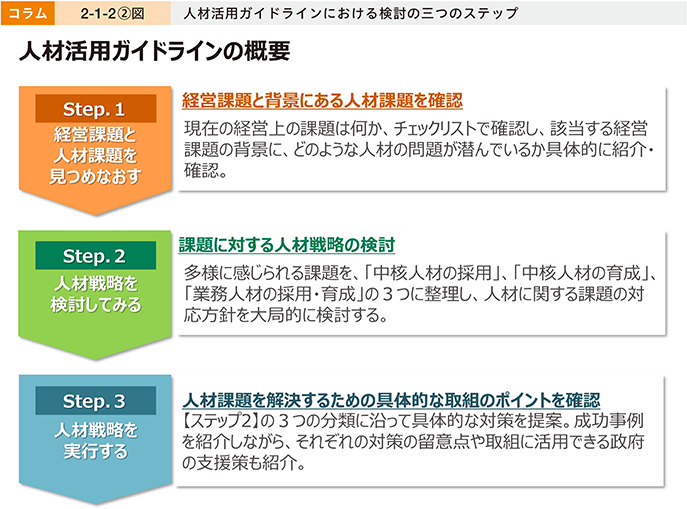

公表予定の「人材活用ガイドライン」の概要は下図のとおりである。

中小企業からの相談対応や支援を行っている、商工団体、地域金融機関、プロフェッショナル人材戦略拠点、ハローワーク、社会保険労務士等の関係機関とも連携しながら、中小企業の経営者が、本ガイドラインや関係施策を活用し、人材戦略の策定や実践することを促していく。

参考HP

・中小企業庁HP:「中小企業・小規模事業者の人材戦略に関する有識者検討会」

(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shokibo_jinzai/001.html![]() )

)

2.経営者の戦略実行を支える人材

中小企業において戦略構想・実行の核を担っているのは経営者であるが、経営者の補佐役の存在が業績向上等に貢献するとの指摘もあり24、こうした人材が企業の成長に向けて重要な役割を果たしている可能性ある。これを踏まえ、「社内において経営者に続くナンバー2の立場にあり、会社経営を行う上での悩み事が相談できる等、経営者が厚い信頼を寄せる人材」を「右腕人材25」、「経営者に近い立場にあり、高い専門性や事業推進力を持つ人材」を「変革人材26」と定義し、経営者を支える人材について分析していく。

24 例えば、佐藤・玄田(2003)は、経営者の「右腕」となる人材がいる企業は、いない企業よりも売上高や経常利益に貢献し、事業拡大も強く、競争力にも自信を持っていることを指摘している。

25 佐藤・玄田(2003)は、「経営上、もっとも頼りになる人物」を「右腕」と定義している。また、稲村・中内(2006)は、「社内で最も頼りになる人物であり、社長に続くナンバー2の位置にある人物」を「右腕」若しくは「右腕社員」と定義している。

26 「変革人材」の定義に当たっては、2017年版中小企業白書 第2部第4章第1節第2-4-1図における「中核人材」の定義を参考にしている。

〔1〕経営者を支える右腕人材

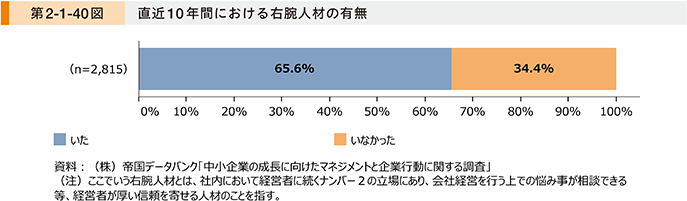

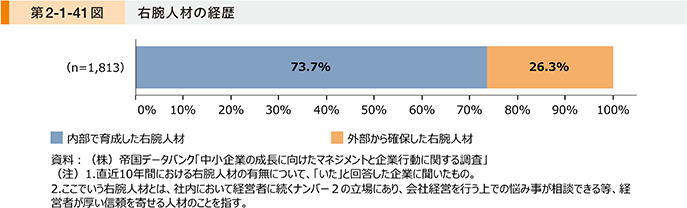

第2-1-40図は、直近10年間における右腕人材の有無27を見たものである。これを見ると、6割以上の企業が「いた」と回答していることが分かる。また、右腕人材の経歴を見ると、「内部で育成した右腕人材」が約7割、「外部から確保した右腕人材」が約3割となっていることが分かる(第2-1-41図)。

27 以下、本章における右腕人材については、直近10年間に在籍していた右腕人材について確認している。

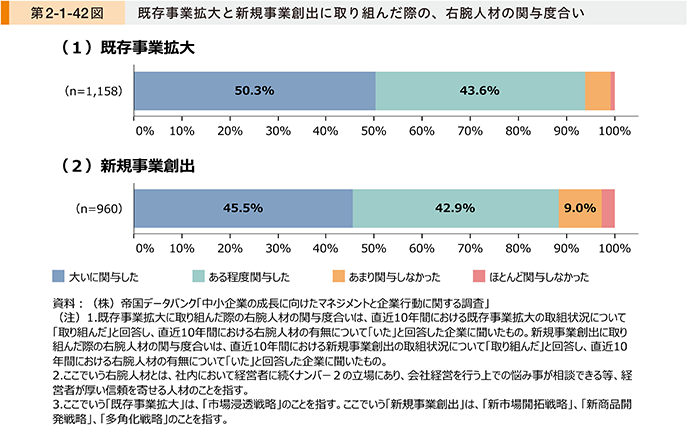

第2-1-42図は、既存事業拡大と新規事業創出に取り組んだ際の、右腕人材の関与度合いを見たものである。これを見ると、既存事業拡大と新規事業創出の取組のいずれにおいても、「大いに関与した」、「ある程度関与した」が多くなっており、右腕人材が成長に向けた取組に関与している様子がうかがえる。

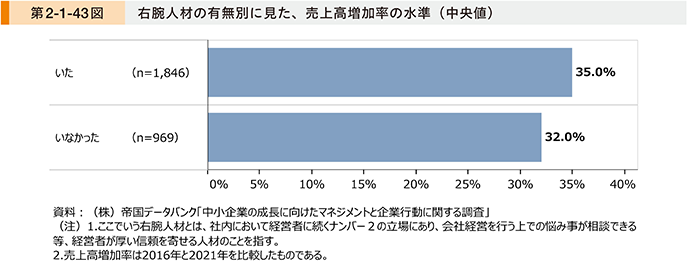

第2-1-43図は、右腕人材の有無別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、右腕人材が「いた」と回答した企業は、「いなかった」と回答した企業に比べて、売上高増加率の水準が高いことが分かる。右腕人材が成長のために重要な役割を果たしている可能性が示唆される。

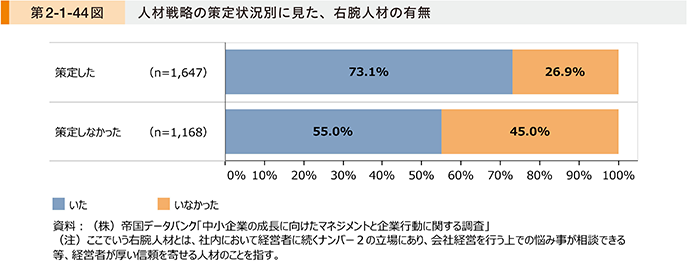

続いて、右腕人材の確保に向けた取組について確認する。第2-1-44図は、人材戦略の策定状況別に、右腕人材の有無を見たものである。これを見ると、人材戦略を策定した企業は、策定しなかった企業に比べて、右腕人材が「いた」と回答した割合が高いことが分かる。右腕人材を確保するために、人材戦略を策定することの意義が示唆される。

ここからは、右腕人材の知識・スキルや選定時に重要視した要素、育成時の工夫・取組などについて確認していく。

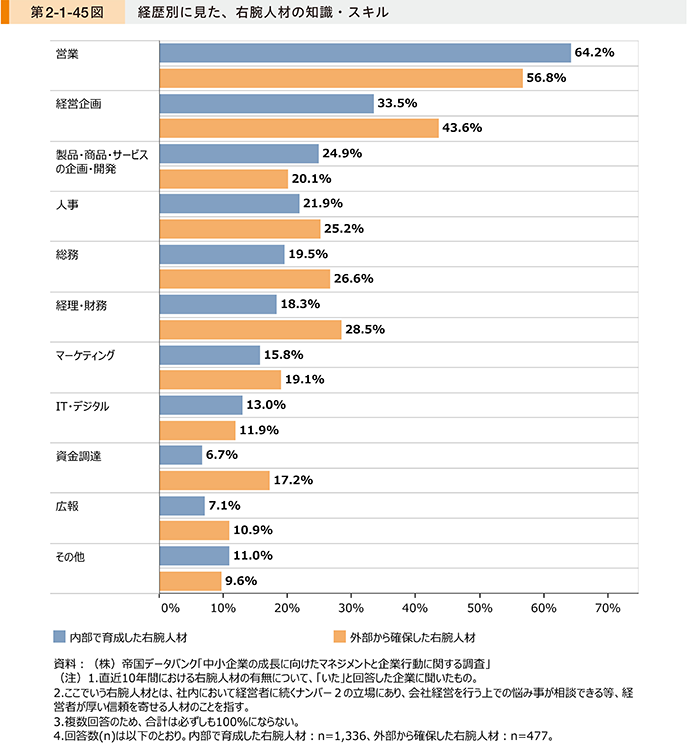

第2-1-45図は、右腕人材の経歴別に、右腕人材の知識・スキルを見たものである。これを見ると、「内部で育成した右腕人材」は「営業」に関する知識・スキルを持っている傾向があり、「外部から確保した右腕人材」については、「経営企画」、「経理・財務」、「総務」といった、管理系の知識・スキルを持っている傾向があることが分かる。

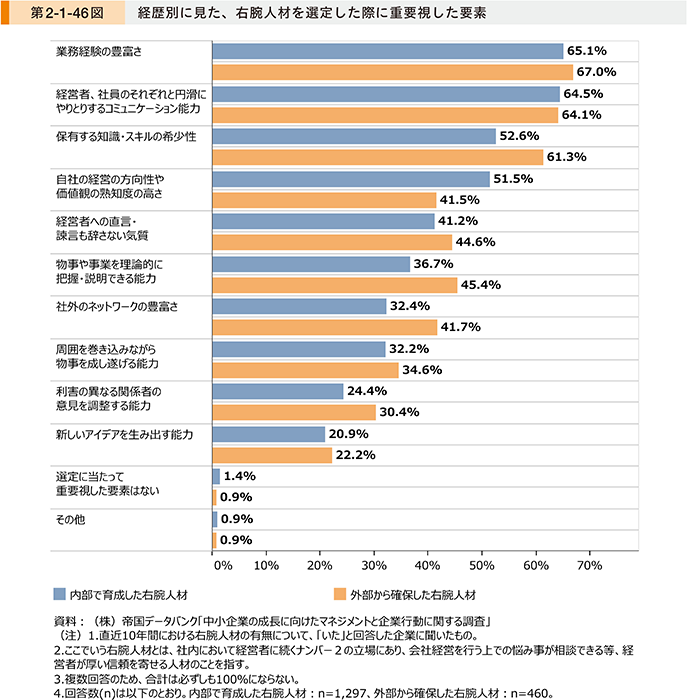

続いて、第2-1-46図は、右腕人材の経歴別に、右腕人材の選定時に重要視した要素を見たものである。これを見ると、経歴にかかわらず、「業務経験の豊富さ」を挙げている割合が最も高く、次いで「経営者、社員のそれぞれと円滑にやりとりするコミュニケーション能力」となっていることが分かる。成長企業の経営者は、豊富な経験を基にしたサポートや経営者と社員の距離を埋める役割を右腕人材に期待していることが推察される。経歴別に比較すると、「内部で育成した右腕人材」の選定時には、「自社の経営の方向性や価値観の熟知度の高さ」、「外部から確保した右腕人材」の選定時には、「保有する知識・スキルの希少性」、「物事や事業を理論的に把握・説明できる能力」、「社外のネットワークの豊富さ」を重要視した傾向が見て取れる。

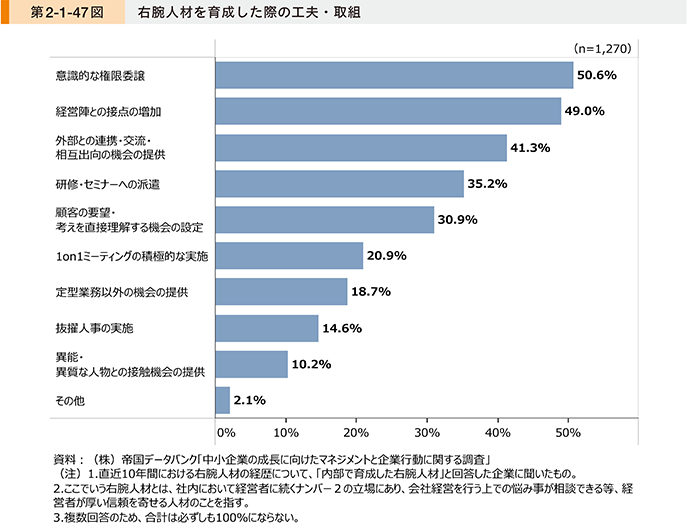

最後に、右腕人材の育成について分析していく。第2-1-47図は右腕人材を育成した際の工夫・取組を確認したものである。これを見ると、「意識的な権限委譲」が最も多く、次いで「経営陣との接点の増加」となっていることが分かる。右腕人材を社内で育成していく上では、意識的に権限委譲をしたり、経営陣との接点を増やしたりしながら、候補となる人材が経営者目線を持つよう促していくことが重要である可能性が示唆される。

ここまで見てきたように、成長企業の多くが右腕人材を確保していることが示され、その存在が成長に寄与している可能性が示唆された。また、人材戦略を策定した企業は、右腕人材を確保している傾向があることや、右腕人材の育成を進めるために、成長企業は意識的な権限委譲や経営陣との接点の増加などに取り組んでいることが確認された。成長のために、こうした取組を進めながら右腕人材の確保・育成を図ることが重要といえよう。

事例2-1-9では、経営者の「右腕」候補となる人材への権限委譲等を進めたことで、右腕人材の育成に成功し、成長につなげた企業の事例を紹介する。

事例2-1-9:阿部化学株式会社

『右腕』候補となる人材への権限委譲等を進めたことで、『右腕』人材の育成に成功し、成長につなげた企業

所在地 静岡県焼津市

従業員数 32名

資本金 1,000万円

事業内容 化学工業

▶自社の更なる成長に向けて、経営者をバックアップする「右腕」人材の必要性を認識

静岡県焼津市の阿部化学株式会社は、空調・冷凍機器の温度を下げるために用いられる「フロン」の回収・再生処理を手掛ける企業である。地球温暖化防止の観点からフロンの新規製造は国際的に制限されているため、使用済フロンから新品同様の再生フロンを製造できる同社は、空調・冷凍機器業界内で重要な役割を担っている。同社の阿部裕之社長は、1994年の社長就任以来、先頭に立って事業を推進し、フロンの回収・再生市場を切り開いてきた。しかし、自身の年齢が国内の社長の平均年齢とされていた60~62歳に近づいたことや、従業員数が就任時の7名から20名弱に増えたタイミングで、自社の更なる成長には自身を支える「右腕」が必要と考えた。

▶経営者が権限委譲と対話を進めたことにより「右腕」人材が育つ

阿部社長が自身の「右腕」として選んだのは、矢後元伸専務であった。矢後専務は、工場の製造スタッフとして入社後、1998年に使用済フロンの回収を行う営業部門の新設を推進。以後、同部門の責任者として、既存先だけではなく新規先への営業にも注力し実績を上げてきた人物である。阿部社長が矢後専務に目を付けたのは、高いプレゼンテーション能力やチャレンジ精神を持つ矢後専務が、顧客から愛され社内でも円滑にコミュニケーションを取り、現場を統率していたからだ。この点に伸び代を感じた阿部社長は、同部門における営業先の選定から見積価格の設定、顧客との交渉、商品・役務の提供、代金の回収・入金等への自身の関与を段階的に減らしながら、矢後専務に権限を委譲していった。これにより、矢後専務に事業として収益を生み出すという経営者目線が培われた。また、権限を委譲するだけでなく、阿部社長が自身の考えを押し付けずに対等な立場で矢後専務との対話に応じたことにより、会社の成長のために自ら考えて行動・決断するという矢後専務の姿勢につながった。「阿部社長から営業部門の業務に関する幅広い権限が与えられたことと、阿部社長と何でも話すことのできる関係性だったことが、自身の成長につながった。」と矢後専務は振り返る。

▶経営者と「右腕」人材が連携して事業拡大に挑み、成功を収める

同社は、2016年の「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」改正を受け、フロンの回収需要が増加すると予想し、同業他社に先駆けてプラントの増設を決断した。阿部社長や他の役員が設備投資の準備に時間を割く必要があったため、矢後専務は回収増に伴い生産増が見込まれる再生フロンの販売先探しを担当。商社への営業活動に取り組み、全国展開に向けた販売網の構築に成功した。経営者と「右腕」人材が連携して事業拡大に挑戦した結果、2016年当時と比べ、現在の売上高は2倍以上、純利益は5倍以上、従業員数は約1.5倍に成長した。「矢後専務は単なるイエスマンではなく、会社の成長を第一に考え意見してくれる貴重な存在。2024年に彼に社長職を譲る予定だが、信頼できる『右腕』を得てチームで経営に取り組んでほしい。」と阿部社長は語る。

〔2〕経営者を支える変革人材

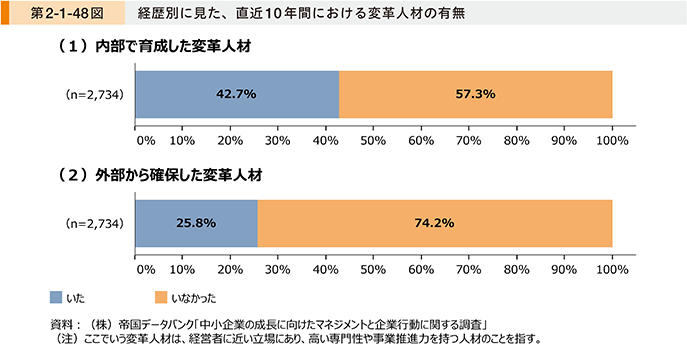

ここからは変革人材について分析していく。第2-1-48図は、直近10年間における変革人材28の有無を見たものである。これを見ると、内部で育成した変革人材が「いた」と回答した企業は約4割、外部から確保した変革人材が「いた」と回答した企業は約3割弱となっていることが分かる。

28 以下、本章における変革人材については、直近10年間に在籍していた変革人材について確認している。

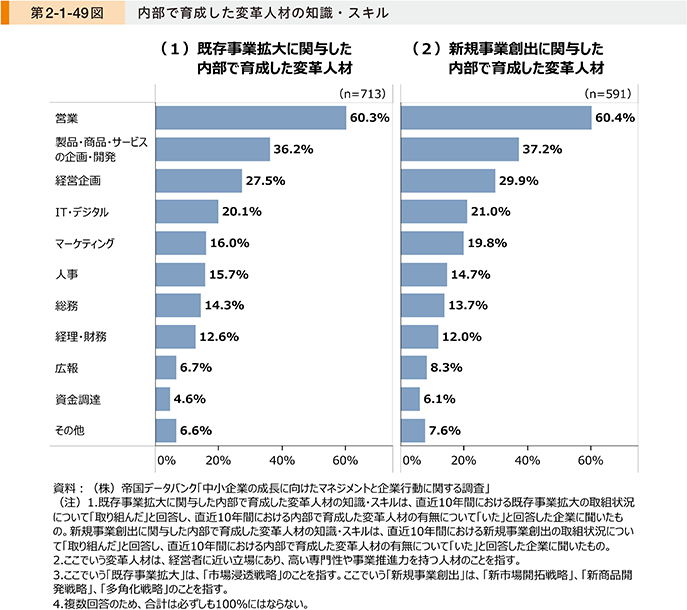

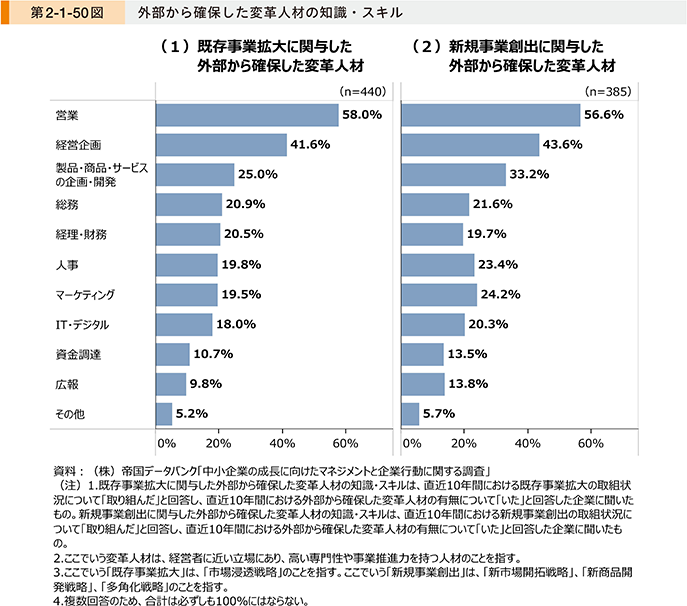

第2-1-49図は、関与した取組別に、内部で育成した変革人材の知識・スキルを確認したものである。これを見ると、関与した取組にかかわらず、「営業」と回答した企業が最も多く、次いで「製品・商品・サービスの企画・開発」、「経営企画」となっていることが分かる。また第2-1-50図は、外部から確保した変革人材の知識・スキルを見たものである。これを見ると、内部で育成した変革人材と同様に、関与した取組にかかわらず、「営業」が最も多く、次いで「経営企画」、「製品・商品・サービスの企画・開発」となっていることが分かる。

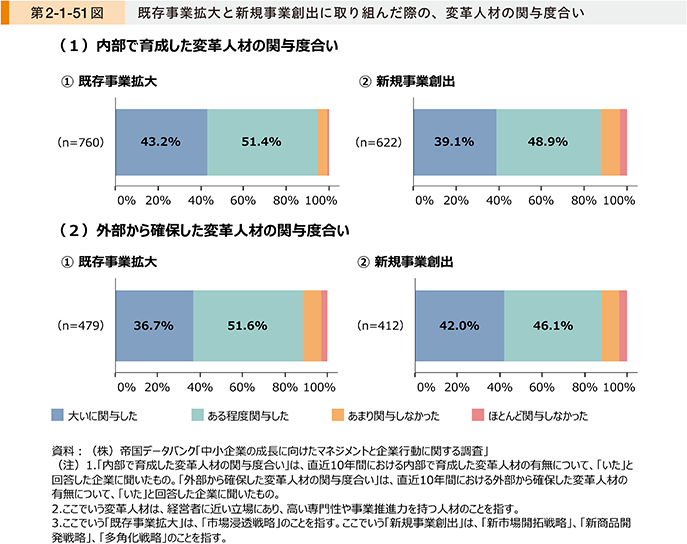

第2-1-51図は、既存事業拡大と新規事業創出に取り組んだ際の、変革人材の関与度合いを見たものである。これを見ると、変革人材の経歴にかかわらず、既存事業拡大と新規事業創出のいずれにおいても、「大いに関与した」、「ある程度関与した」と回答した企業が約9割となっていることが分かる。第2-1-49図と第2-1-50図で確認したように、変革人材が持つ「営業」や「製品・商品・サービスの企画・開発」、「経営企画」といった知識・スキルをいかすことで、既存事業拡大や新規事業創出につなげている可能性がうかがえる。

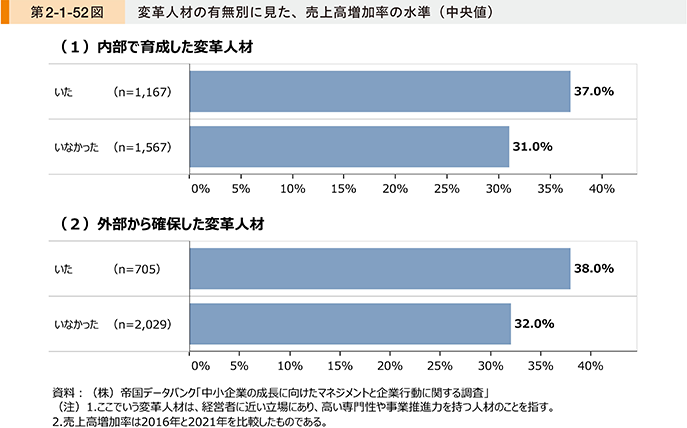

第2-1-52図は、変革人材の有無別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、変革人材の経歴にかかわらず、「いた」と回答した企業は、「いなかった」と回答した企業と比較して、売上高増加率の水準が高いことが分かる。今回の調査だけで一概にはいえないものの、変革人材が存在することにより、既存事業の拡大や新規事業の創出が進み、売上高の増加につながっている可能性が考えられる。

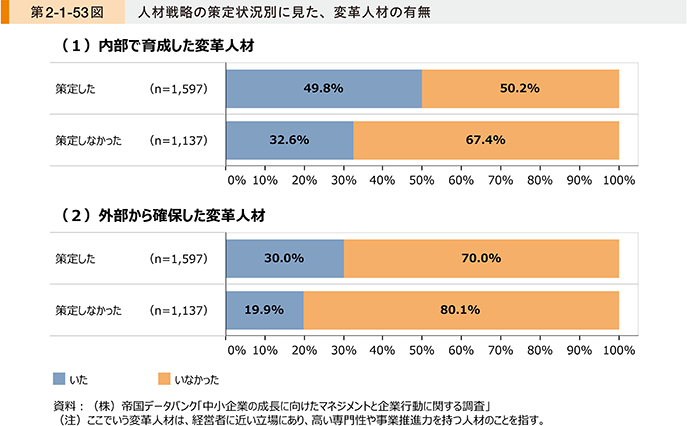

続いて、右腕人材の確保と同様に、変革人材の確保についても、人材戦略の策定が有効であるかを確認する。第2-1-53図は、人材戦略の策定状況別に、変革人材の有無を見たものである。これを見ると、変革人材の経歴にかかわらず、人材戦略を策定した企業は、策定しなかった企業と比較して、「いた」と回答した割合が高いことが分かる。右腕人材と同様に、変革人材を確保するためには、人材戦略を策定することが有効である可能性が示唆される。

ここからは、変革人材について、内部で育成した人材と外部から確保した人材に分けて、変革人材の確保に向けた取組を確認していく。

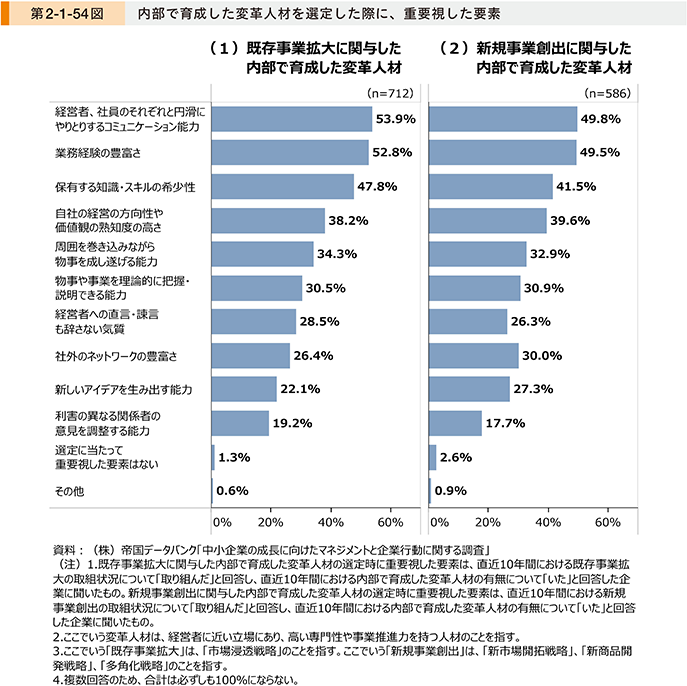

まず、内部で育成した変革人材について見ていく。第2-1-54図は、内部で育成した変革人材を選定した際に、重要視した要素を見たものである。これを見ると、関与した取組にかかわらず、「経営者、社員のそれぞれと円滑にやりとりするコミュニケーション能力」が最も多く、次いで「業務経験の豊富さ」となっていることが分かる。成長企業の経営者は、内部で育成した変革人材に対し、豊富な経験を基にしたサポートや経営者と社員の距離を埋める役割を期待していることが推察される。

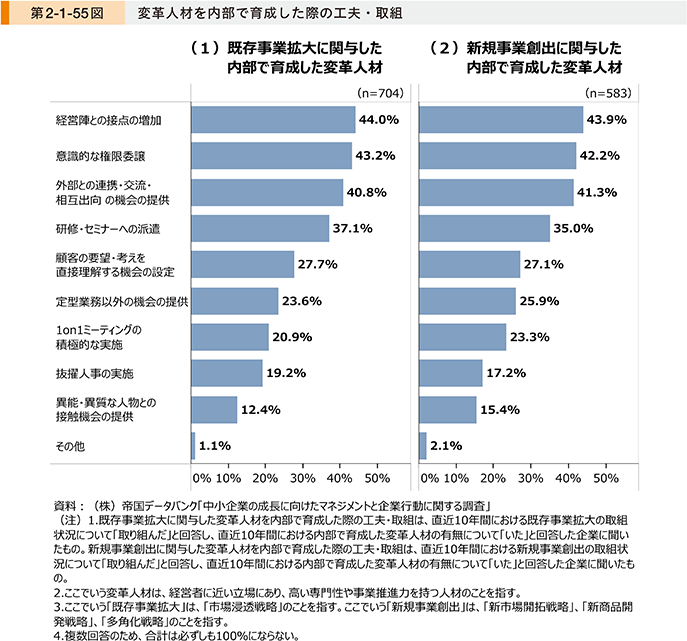

第2-1-55図は、変革人材を内部で育成した際の工夫・取組を見たものである。これを見ると、関与した取組にかかわらず、「経営陣との接点の増加」が最も多く、次いで「意識的な権限委譲」となっていることが分かる。経営陣との接点の増加や権限委譲に取り組みながら、経営者目線を持つよう促すことで、変革人材の育成に取り組んでいることが推察される。

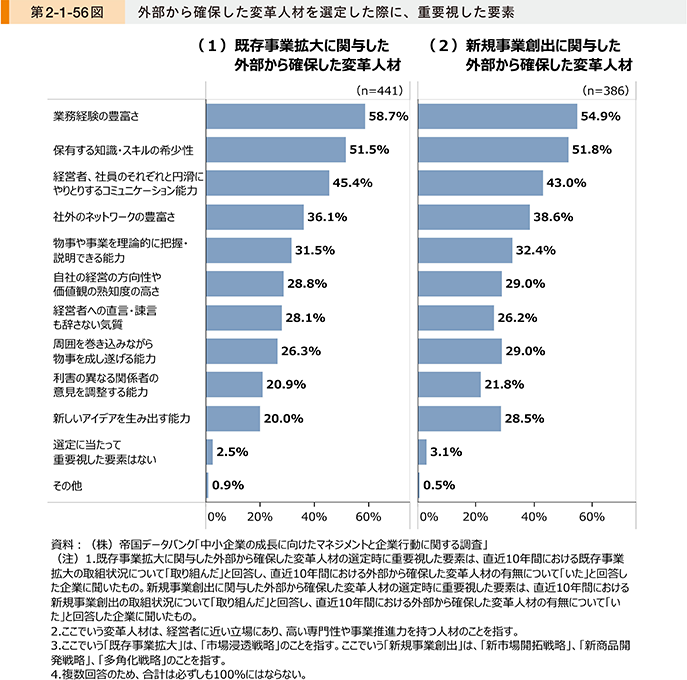

次に外部から確保した変革人材について確認していく。第2-1-56図は、外部から確保した変革人材の選定時に、重要視した要素を見たものである。これを見ると、関与した取組にかかわらず、「業務経験の豊富さ」が最も多く、次いで「保有する知識・スキルの希少性」となっていることが分かる。成長企業の経営者は、外部から確保した変革人材に対し、豊富な経験を基にしたサポートや専門性をいかした事業の推進を期待していることが推察される。

第2-1-57図は、変革人材の、外部からの確保方法について見たものである。これを見ると、関与した取組にかかわらず、「知り合い・社員等からの紹介」が最も多いことが分かる。成長企業の経営者は、身近な人を介して個別にアプローチをすることで変革人材の確保につなげている様子がうかがえる。

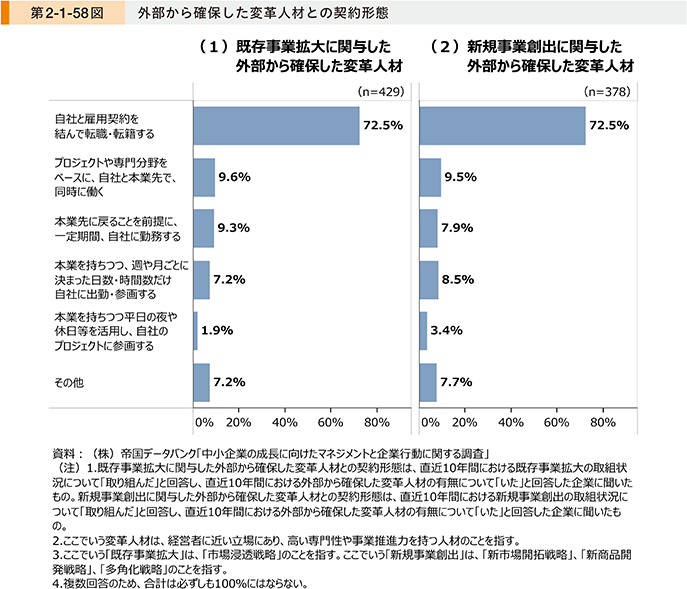

第2-1-58図は、関与した取組別に、外部から確保した変革人材との契約形態を見たものである。これを見ると、関与した取組にかかわらず、「自社と雇用契約を結んで転職・転籍する」が最も多いことが分かる。他方で、「プロジェクトや専門分野をベースに、自社と本業先で、同時に働く」、「本業を持ちつつ、週や月ごとに決まった日数・時間数だけ自社に出勤・参画する」といった回答もあり、本業とは別に兼業・副業をしている変革人材を活用する企業が一定数存在することも確認できる。

ここまで見てきたように、変革人材が成長のために重要な役割を果たしている可能性が示され、その確保のためには人材戦略の策定が有効となる可能性も示された。また、成長企業は、経営陣との接点の増加や意識的な権限委譲に取り組み、変革人材の育成に取り組んでいることが示された。さらに、知り合い・社員等からの紹介で外部から変革人材を確保していることや、自社と雇用契約を結ぶという方法だけではなく、本業を持つ人材を変革人材として活用する方法もあることが示された。

事例2-1-10では、経営戦略の実現に必要な人材像を明確にした上で外部人材を活用し、成長につなげた企業の事例を紹介する。事例2-1-11では、副業人材とフリーランス人材を活用した新事業を通じ、成長につなげた企業の事例を紹介する29。

29 副業人材やフリーランス人材を活用している事業者の取組などについては、2022年版中小企業白書 第2部第2章第2節でも取り上げている。

コラム2-1-3では、人材確保を進めるための支援策である「地域の人事部」の取組について紹介している。

事例2-1-10:日冷工業株式会社

経営戦略の実現に必要な人材像を明確にした上で外部人材を活用し、成長につなげた企業

所在地 栃木県栃木市

従業員数 180名

資本金 1,780万円

事業内容 電気機械器具製造業

▶「脱下請」を進めるため、外部からの人材確保が必要となる

栃木県栃木市の日冷工業株式会社は、熱を汲み上げるシステムに欠かせない「冷凍サイクル」と呼ばれる装置の配管加工や関連商品の製造を行う企業である。主力の売上げは大手企業からの冷凍サイクル用配管加工の受注によるものであったが、同社の上杉昌弘社長は、受注先企業の状況に自社の売上げが左右される「下請」のままでは更なる成長は見込めないと判断。独自の商品を開発し、自社事業として育てることで「脱下請」をすることを経営戦略に掲げた。こうした方針の下、2004年より東京大学との共同研究を進め、2008年には冷凍サイクル用部品の「気液分離器」の開発に成功。その後、半導体製造装置に使用される「冷凍サイクルユニット」の生産開始にもつなげるなど、既存顧客以外にも商品を供給し「脱下請」が可能な体制をつくった上杉社長だったが、当時同社にいた人材では、開発した商品の拡販や、更なる開発の強化を実現できないと認識していた。

▶必要な人材像を明確化した上で、同社のネットワークから候補者を見つけ、採用につなげる

上杉社長は、経営戦略を実現するために採用する外部人材像を、冷凍サイクルの豊富な知見をいかした新商品開発ができ、その拡販に関する知識も有する技術者と定めた。冷凍サイクルは専門性の高い分野であるため、自らアプローチしなければ求める人材に巡り合えないと考えた上杉社長は、取引先や中途入社社員の出身企業、共同研究を行う大学等のネットワークを活用し、候補者を選定。その上で個別に検討を重ね、取引先の大手電機メーカーに勤めていた志田浩二現同社取締役にたどり着いた。志田取締役は、単に冷凍サイクルの開発業務に従事していただけでなく、ユーザーと折衝を重ねながら設計・保守業務にも取り組んだ経験があった。志田取締役はまさに同社が必要とする人材であると考えた上杉社長は、自ら同社への入社を打診。3年にわたる交渉を通じて上杉社長の熱意が伝わり、2010年についに志田取締役の入社に至った。これを機に、「気液分離器」の開発チームの活躍が飛躍的に加速し、CO2対応の新商品の開発につながったほか、志田取締役が営業部門と連携して全国各地の顧客を回り技術提案型の営業を進めたことで販売も伸長し、「脱下請」が進展した。

▶外部人材の活躍により経営戦略が実現し、成長につながる

その後も同社では、経営戦略の実現に必要な人材を明確に定義し、上杉社長による積極的な対外発信を行うことで、知人や支援機関からの紹介による外部人材の採用を進めた。例えば、大手ITベンダー出身者として2016年に藤本勉室長を、2019年には大野克人取締役を同社に迎え、藤本室長は、前職で業務のシステム化に取り組んだ経験をいかし、受注から生産、納品までを一貫管理する新基幹システムの導入を推進。大野取締役は、長年工場の総務・人事部門に従事した経験をいかし、教育訓練制度や人事評価制度の見直しを推進した。こうした外部人材の活躍により、付加価値が2010年当時と比較し約5割増加するなど、成長につながっている。「外部人材の活用は成長に向けた有効な手段である。経営戦略の実現に向けて必要な人材像を定義した上で採用活動を進めていくことが、求める外部人材の確保と入社後の活躍につながるのではないか。」と上杉社長は語る。

事例2-1-11:株式会社九州パール紙工

副業人材とフリーランス人材を活用した新事業を通じ、成長につなげた企業

所在地 佐賀県小城市

従業員数 140名

資本金 3,000万円

事業内容 パルプ・紙・紙加工品製造業

▶EC販売に注力するために、専門知識を持った副業人材の活用を決める

佐賀県小城市の株式会社九州パール紙工は、食品用の紙・ウッド容器の製造・販売を行う企業である。九州地方及び山口県を商圏として計13か所の営業拠点を持ち、対面販売で事業を展開してきた。2018年に佐賀県の職員から、商圏外の顧客獲得を目的とした大手ECモールへの出店と、同県のEC販売支援制度の活用を提案され、EC販売を開始。その後も事業の主体は対面販売であったが、新型コロナウイルス感染症の流行によりテイクアウトやデリバリーが定着したことで、同社製の弁当容器の需要が高まり、EC販売が好調となった。こうした状況下で、同社の皆良田吉博常務はEC販売への注力を決めたが、社内にはECの専門知識を持つ人材がいなかったため、外部からの人材確保を検討。佐賀県プロフェッショナル人材戦略拠点のセミナーに参加した際、正規雇用と比較して人件費負担の少ない「副業人材」を活用するという選択肢があることを知り、活用に向けた取組を開始した。

▶副業人材を活用しEC戦略の構築に取り組んだことで、EC販売高の増加と人材育成を実現

副業人材の募集は、佐賀県プロフェッショナル人材戦略拠点から紹介を受けた、民間の人材ビジネス事業者と連携して実施。同事業者のサポートを受けながら、求める人材像を「EC戦略の構築と、EC販売の自走化に向けて社員への指導・助言ができる人材」と定義し、原則フルリモートで勤務可能という条件で募集した。その後、全国から応募のあった約40名の中から4名とオンライン面接を実施し、2021年1月に大手クレジットカード会社勤務で千葉県在住の副業人材と業務委託契約を締結。本業でECサイトの構築を経験していたことに加え、佐賀県にルーツがある人材という安心感も契約の決め手となった。契約開始から1年にわたり月3回程度オンライン会議を重ね、現状のECサイトの課題の明確化や顧客構造の分析を実施し、競合サイトとも比較してECサイトの改修に取り組んだ。こうした助言を得ながらEC戦略を構築した結果、同社のEC販売高は取組前と比較して3倍以上に増加。また、副業人材のカウンターパートとしてEC戦略の構築に取り組んだ未経験の若手社員が、ECの基礎知識・スキルを身に付けたことで、業務委託契約終了後にECサイト運営を自走化することにもつながった。

▶フリーランス人材からヒントを得てSNSの活用を進め、顧客との関係構築や受注拡大につなげる

副業人材を活用したEC事業実施により外部人材活用の有効性を認識した同社は、営業用パンフレットのリニューアルに際して東京都在住のフリーランスのデザイナーを活用した。当該人材は大手企業の広告デザインに関与した経験があり、同社のマーケティングに関する助言を受けることもできた。こうした助言を受ける中で、自社の取組を積極的に発信し顧客に興味を持ってもらうことが製品の拡販につながると考えに至った同社は、SNSの活用を開始。フリーランス人材のアドバイスを参考に、同社の顧客となり得る飲食事業関係者をターゲットとし、社員の姿や同社製品の使用例などを毎日投稿した。その結果、同社の取組が伝わり、顧客との関係構築に寄与したほか、SNS経由の受注にもつながった。このように、副業人材やフリーランス人材から助言を受けて新たな取組を進めたことにより、2022年は前期比増収となり、新型コロナウイルス感染症の流行前を上回る売上高を計上した。「副業人材やフリーランス人材は、人件費負担も少なく、新たな取組に挑戦する際の即戦力としては打って付けである。今後も必要に応じて外部人材を活用し、成長を目指していきたい。」と皆良田常務は語る。

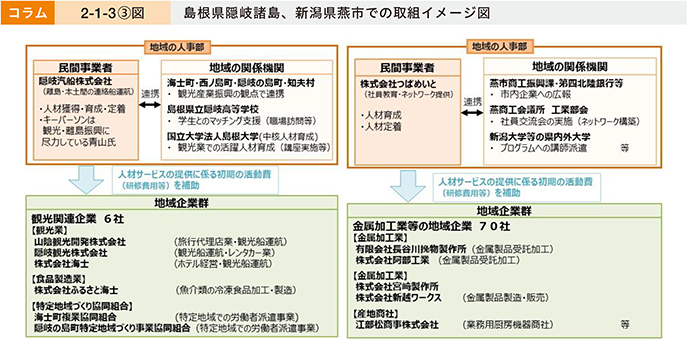

コラム2-1-3:「地域の人事部」の取組

1.中堅・中小企業の抱える経営課題(人材確保について)

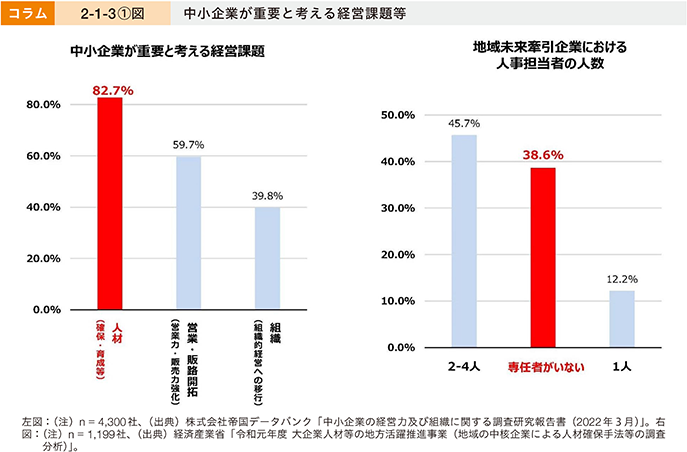

人口減少下の日本において、人材確保は地域の中堅・中小企業にとって重要な課題である。中小企業へのアンケート(〔1〕左図)によると、重要と考える経営課題として「人材」を挙げる企業が約8割と最も多い一方で、地域未来牽引企業30であったとしても、その約4割は、専任の人事・採用担当者が不在である。

30 地域経済への影響力が大きく成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手となっている企業

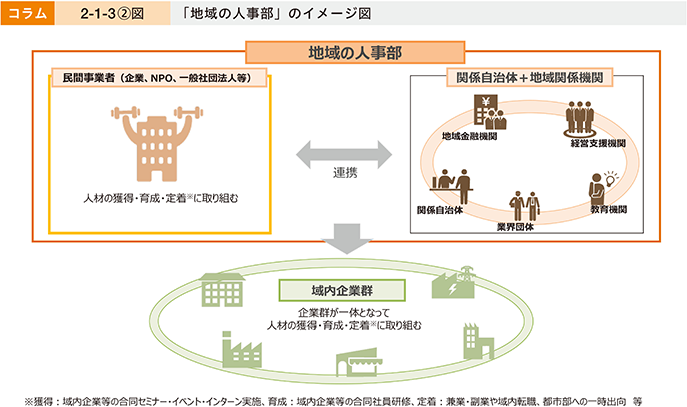

2.政府としての支援の方向性(「地域の人事部」について)

人材不足に対応するため、幾つかの地域では、地域の中堅・中小企業がその経営戦略を明確化するとともに、その実現を担う人材の獲得・育成に向けて、関係機関(民間事業者・自治体・金融機関・教育機関等)と連携して取り組む動きが見られるようになった。当該地域では、地域企業が合同で人材の獲得や育成に取り組むことで、1社では限界のあった人材の獲得・育成への取組の質の向上を図るとともに、地域の企業群と関係機関が一体となって取り組むことで、地域全体の活性化を目指している。

そこで、経済産業省としても、令和4年度から、地域の企業群に対して、地域の関係機関が一体となって、人材の獲得・育成・定着を支援する取組を「地域の人事部」と称し、当該取組への補助事業を始めた。本事業を通じて、地域企業群の経営戦略や人材要件の明確化を支援する機能の強化を図っている。

3.地域で一体となって人材の獲得・育成に取り組む事例

最後に、複数の企業が合同で人材の獲得・育成に取り組み、1社だけでは困難なチャレンジに成功し、地域の活性化につなげている事例を紹介する。

(1)島根県隠岐諸島での取組(観光・食品製造業等)

ユネスコ世界ジオパークに認定されている島根県隠岐諸島では、これまで、隠岐汽船株式会社が、隠岐諸島の観光関連企業群(観光業、食品製造業等)と協力して観光プランを開発・販売してきたが、近年では当該観光関連企業の人材不足により、観光プランの提供自体が頓挫してしまう状況に陥っていた。

そこで、令和4年度から、経済産業省の補助金を活用し、隠岐汽船株式会社が中心となって観光関連企業群を取りまとめ、首都圏での就職説明会や研修の実施により、観光産業で活躍できる人材の獲得・育成への取組を始めた。

具体的には、観光関連企業群は家族経営の小規模事業者が多く、人材の獲得・育成

に労力を割くことが困難であったため、各企業が求める人材要件の明確化・求人票の作成を行うとともに、島根県での就職を希望する学生を対象とした就職説明会を首都圏で開催し、来年度に向けて4名採用した。また、魅力ある観光コンテンツの開発・改善のため、観光関連企業群から4名が出向し、日本橋のアンテナショップで研修を受けている。

これらの取組により、企業の経営者からも「こんな企業に人は来ないだろうと新卒採用を諦めていたが、ウチで働きたいと望む若者がこんなに大勢いると知って考えを改めた。」「大阪万博で増加するインバウンド需要をどう取り組むか、地域で考えて取り組んでいきたい」という声があがるなど、観光関連企業群の意識変革、地域の活性化を進めている。

(2)新潟県燕市での取組(金属加工業)

多数の金属加工事業者が集積している新潟県燕市では、市内企業へのアンケート調査31によると、「採用後に短期間で離職してしまうこと」が「よくある」又は「たまにある」と回答した企業が52%と過半数を占めており、若手社員の離職率の高さに悩む企業が多かった。

31 (出典)燕市 「人材・雇用に関するアンケート調査結果 概要(令和4年10月度調査)」

そこで、令和4年度から、経済産業省(関東経済産業局を含む)による支援を活用し、従前から燕市でインターン支援等を行っていた株式会社つばめいとが、金融機関などの地域の支援機関とともに、人材の育成・定着に向けた取組を始めた(「地域の人事部」を発足)。

具体的には、「人への投資」の重要性を啓発するセミナー等を開催するとともに、「燕の社会人学び舎(TEC)」として、スキルアップに加え、他社の社員とも「地域の同期」として、業務上の悩みを共有できるつながりを作ることを目的とした研修会を、少人数のゼミ形式で実施した(受講料は参加者の所属企業が負担)。

この取組により、受講者からは、「実は転職活動を考えていたが、この研修を受けたら火が付いた。」「転職をやめて頑張りたくなった。」との声も上がっており、若手社員のモチベーション向上と人材定着につながっている。

3.経営者の戦略実行を推進する組織

戦略の実行は、経営者や経営者に近い人材だけではなく、社員も含めた組織全体で取り組む必要があると考えられる32。その際、組織を構成する社員が能力を発揮しやすい環境を整備することが戦略実行の推進に寄与することが考えられる33。ここではその具体的な取組として、経営の透明性を高める取組と経営者からの権限委譲の取組について取り上げていく。あわせて、新規事業の創出に向けて必要となる組織体制の構築についても確認していく。

32 中小企業庁(2023b)は、「組織のメンバーが企業が目指す価値を理解し、意欲的に取り組む環境を整えることで、競合他社と異なる価値の創出、価値創出に向けたあらゆる企業活動の調整をより円滑に実行できることがある」と指摘している。

33 経済産業省(2020)は、「現在の経営戦略の実現、新たなビジネスモデルへの対応に必要な人材が自身の能力・スキルを発揮してもらうためにも、従業員がやりがいや働きがいを感じ、主体的に業務に取り組むことができる環境を創りあげることが必要となる」と指摘している。

〔1〕経営の透明性を高める取組

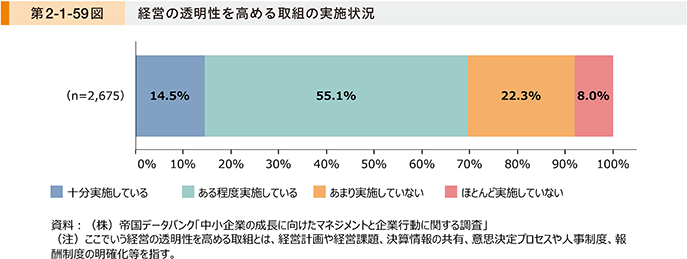

第2-1-59図は、経営の透明性を高める取組の実施状況を見たものである。これを見ると、約7割の企業が経営の透明性を高める取組を実施していることが分かる。

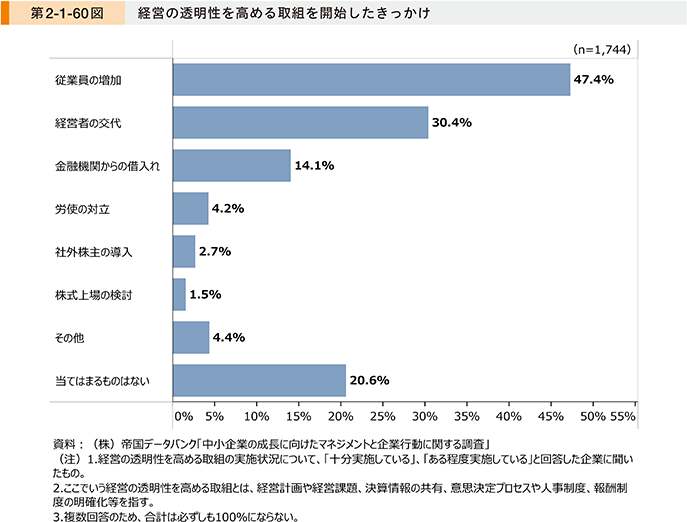

続いて、第2-1-60図は、経営の透明性を高める取組を開始したきっかけを見たものである。これを見ると、「従業員の増加」が最も多く、次いで「経営者の交代」となっていることが分かる。

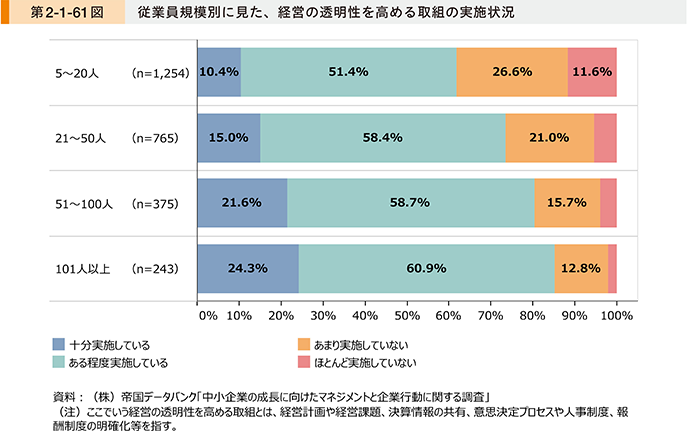

第2-1-61図は、従業員規模別に、経営の透明性を高める取組の実施状況を見たものである。これを見ると、従業員数が多い企業ほど、経営の透明性を高める取組を実施している傾向にあることが見て取れる。前図で確認したように、経営の透明性を高める取組を開始したきっかけとして従業員の増加が最も大きな理由であったことを踏まえると、従業員の増加とともに、経営の透明性を高める取組を実施している様子がうかがえる。

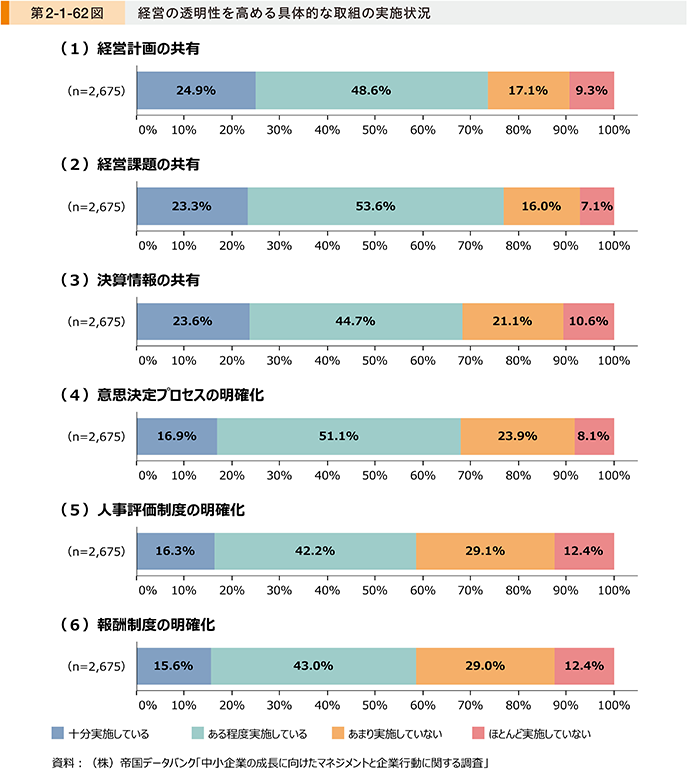

第2-1-62図は、経営の透明性を高める具体的な取組の実施状況を見たものである。これを見ると、「経営計画の共有」、「経営課題の共有」は7割以上の企業、「決算情報の共有」、「意思決定プロセスの明確化」は6割以上の企業、「人事評価制度の明確化」、「報酬制度の明確化」は5割以上の企業が「十分実施している」、「ある程度実施している」と回答していることが分かる。

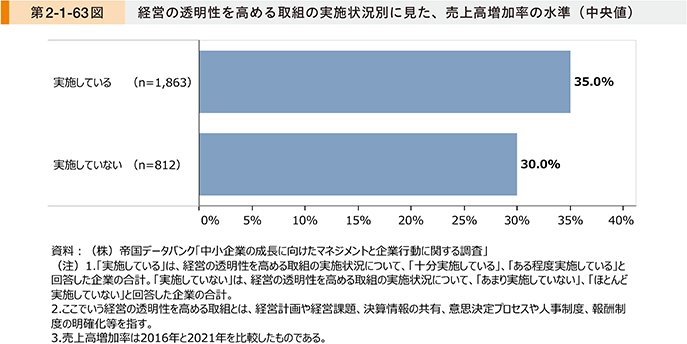

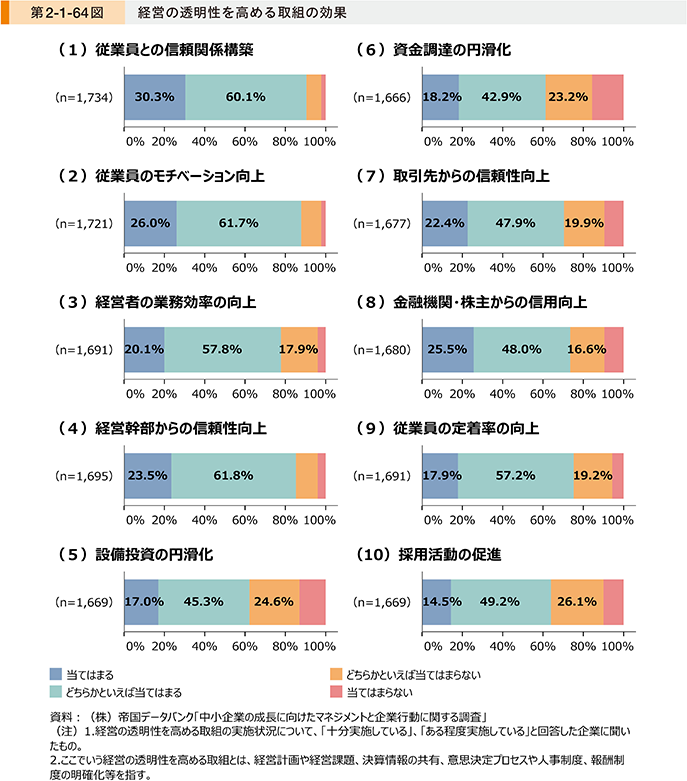

第2-1-63図は、経営の透明性を高める取組の実施状況別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、経営の透明性を高める取組を実施している企業は、実施していない企業に比べて、売上高増加率の水準が高いことが分かる。また、第2-1-64図は、経営の透明性を高める取組の効果を見たものである。これを見ると、「従業員との信頼関係構築」、「従業員のモチベーション向上」、「経営幹部からの信頼性向上」、「従業員の定着率の向上」など、社内における効果を感じている傾向が見て取れる。また、「金融機関・株主からの信用向上」、「取引先からの信頼性向上」、「資金調達の円滑化」など、社外からの評価に関する効果を感じている傾向も見て取れる。

今回の調査だけで一概にはいえないものの、経営の透明性を高めたことによる、従業員や経営幹部との信頼関係の構築や従業員のモチベーション向上、定着率の向上などを通じて、成長につながっている可能性が考えられる。

ここまで見てきたように、成長企業は、従業員の増加とともに経営の透明性を高める取組を実施している傾向があることを確認した。また、従業員や経営幹部との信頼関係の構築や従業員のモチベーション向上、定着率の向上などを通じて、成長につなげている可能性があることが示唆された。

事例2-1-12では、経営の透明化により経営陣と社員との信頼関係を構築したことで、経営参画意識を持ったモチベーションの高い社員を生み出し、成長につなげた企業の事例を紹介する。

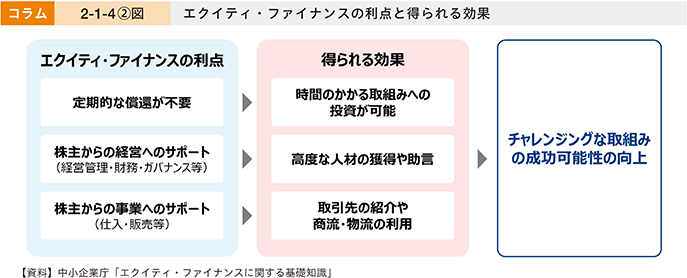

また、経営の透明性を高め、ガバナンスの構築・強化に取り組んでいくことは、挑戦に適した資金調達手段とされているエクイティ・ファイナンス34を活用する機会の獲得につながる可能性が考えられる35。コラム2-1-4では、中小エクイティ・ファイナンス活用の場面におけるガバナンスについて紹介している。

34 例えば、中小企業庁(2021a)は、エクイティ・ファイナンスについて、金融機関等からの借入れ(負債)とは異なり、返済の義務がないことから、新規事業や研究開発等、チャレンジングな取組を行うための資金として多く活用されていることを指摘している。加えて、成長に向けて経営・事業面の様々な支援が受けられる点でも有効な場合があり、その具体的な事例として、2021年版中小企業白書では、株式会社ポテトかいつか(茨城県、事例2-1-4)の事例を取り上げている。

35 例えば、林(2022)は、ガバナンスには自社単独では入手が難しいような経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報・ネットワーク)へのアクセスを可能にする機能があることを指摘している。

事例2-1-12:ベルテクネ株式会社

経営の透明化により経営陣と社員との信頼関係を構築したことで、経営参画意識を持ったモチベーションの高い社員を生み出し、成長につなげた企業

所在地 福岡県須恵町

従業員数 108名

資本金 7,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶社員との信頼関係を構築するため、経営の透明性を高める必要性を実感

福岡県須恵町のベルテクネ株式会社は、「金属加工事業」、「水産機械事業」、「建築工事事業」の3事業を営む企業である。同社の鐘川喜久治会長には、バブル崩壊後の苦境を社員の懸命の努力にて乗り越えた経験があったため、2006年に社長に就任した際、社員と一体となって成長する会社づくりを目指した。しかし、前社長が行っていたトップダウン経営の影響が強く、社長となった鐘川会長は社員から一歩距離を置かれてしまい、社員の声が届かない状態となってしまった。このままでは経営判断を誤ってしまうと危惧した鐘川会長は、社員との信頼関係構築に取り組むことを決意。そのためには社員との情報共有が重要と考え、経営の透明性向上に注力することとした。

▶経営に関する情報は、内容の良し悪しにかかわらず徹底的に開示

鐘川会長が最初に取り組んだことは、社員が無記名で経営陣を評価するアンケート「経営チェックシート」の導入だった。「信頼できる社長か」、「社員と意思疎通、コミュニケーションは取れているか」といった質問に年1回答えてもらい、集計結果はその都度社員に開示した。このシートによって見いだされた経営陣と社員との考え方の溝を、対話を繰り返しながら一つ一つ埋めていくことで、経営陣は社員からの信頼を徐々に獲得した。その後に取り組んだことは、「決算書の開示」だった。単に開示するだけでなく決算書の読み方についての勉強会を開き、経営陣が直接質問に答えながら、経営陣と社員における会社の実態認識を擦り合わせていった。その後、社員に経営への参画意識を高めてもらうため、月次や事業部別などの詳細な決算数値や、取締役会の資料・議事録も社内に開示。さらに、役員報酬額まで開示するなど、徹底的に情報開示を行った。鐘川会長は「役員の給料は、業績が良ければ上がり、悪ければ下がる。そこまで社員に見せることで社員から信頼してもらえた。」と語る。

▶経営陣が社員との信頼関係を構築したことで、経営参画意識を持った意欲的な社員を生み出すことにつながる

一連の取組を通じて経営の透明性が高まったことで、社員が経営陣を信じて行動するようになり、社員に主体性が身に付いた。その結果として、経営参画意識を持ったモチベーションの高い社員を生み出すことにつながった。また、そうした社員の姿を、主要仕入先や取引金融機関を招いて行う「経営計画発表会」で見せていったことで社外からの信頼獲得の要因になった。その効果は業績や採用面にも表れており、鐘川会長が社長に就任した2006年当時と比較し、売上高は約2.5倍に伸長。従業員数も2倍に増加した。同社の評判を聞きつけ、同業他社から優秀な人材が転職してきたという思わぬ効果もあった。「経営陣と社員との信頼関係が確固たるものであれば、社員は自ら育っていく。経営陣と社員との信頼関係は、会社の成長に向けて重要な経営資源である。」と鐘川会長は語る。

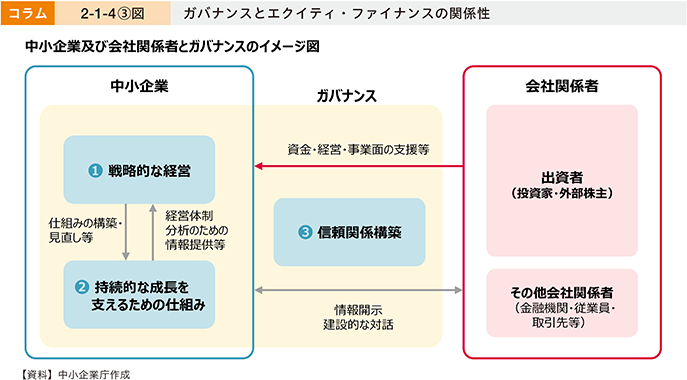

コラム2-1-4:中小エクイティ・ファイナンス活用の場面におけるガバナンス

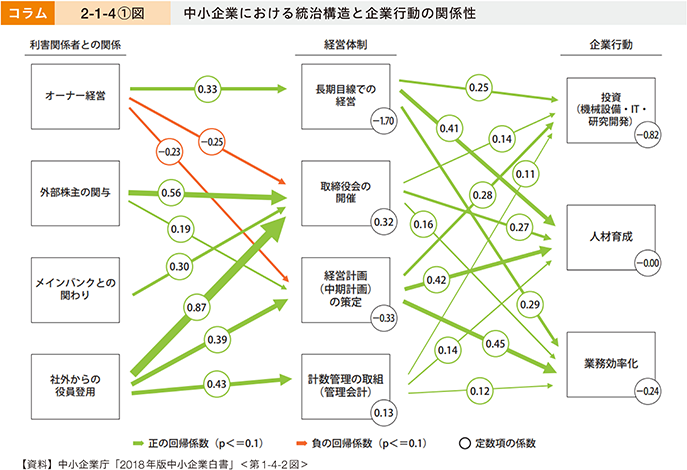

1.中小企業におけるガバナンス

コーポレート・ガバナンス(以下、単に「ガバナンス」という。)の構築・強化には、中小企業の成長を促す効果が期待できる。例えば、〔1〕外部の利害関係者からの牽制機能が働く経営体制の整備(例:外部株主の関与、社外からの役員登用等)、〔2〕組織的な意思決定の仕組みの整備(例:取締役会の開催等)、〔3〕内部体制の整備(例:経営計画、管理会計等)といったガバナンスの構築・強化により、企業行動の活発化につながるとする調査結果もある。

しかし、一般に、中小企業には上場会社のような「所有と経営の分離」はみられないことや、上場会社に比して人的・物的資源が限られていることもあり、中小企業におけるガバナンスは、従来必ずしも十分に議論されてきたとはいえない。

2.エクイティ・ファイナンス活用の場面におけるガバナンス

中小企業庁は、中小企業の成長志向を後押しするという観点から、エクイティ・ファイナンス活用の場面における中小企業のガバナンスの在り方を検討している。

エクイティ・ファイナンスは、株式発行による資金調達手段であるが、株主からは資金だけでなく、経営・事業面の様々な支援を受けることが期待される。それゆえ、チャレンジングな取組を通じて成長しようとする中小企業にとって、エクイティ・ファイナンスは有効な手段であると整理できる。

また、エクイティ・ファイナンスの活用とガバナンスの構築・強化には、例えば、以下の関係性があるのではないかと考えられる。

・ガバナンスの構築・強化を通じて事業を磨き上げ、成長を遂げた中小企業は、出資を受けることで更なる成長を遂げることができることを、投資家に対して説得的にアピールすることが可能となる。この意味で、ガバナンスの構築・強化は、エクイティ・ファイナンス活用による成長の機会の獲得に資する。

・出資受入れ後の中小企業には、投資家が期待する高いリターンを実現する責務があり、出資金の有効な活用や事業成功に向けた努力が当然に求められる。さらには、適正な財務情報を開示するなど経営の透明性を向上させ、投資家に対して必要な説明責任を果たす必要がある。

以上の検討を踏まえ、中小企業のガバナンスの在り方を整理し、2023年中にガイダンスとして公表する予定である。

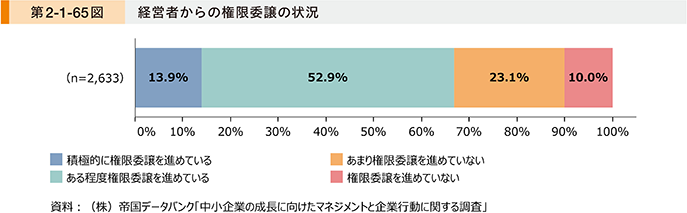

〔2〕経営者からの権限委譲の取組

ここからは経営者からの権限委譲の状況について確認していく36。

36 青木(1998)では、権限委譲という手法は、他の経営要因と比べてみても、企業の成長性、収益性、モラールに与える影響力が強い(もしくは貢献度が高い)と指摘している。

第2-1-65図は、経営者からの権限委譲の状況を見たものである。これを見ると、約6割の企業が経営者からの権限委譲を進めていることが分かる。

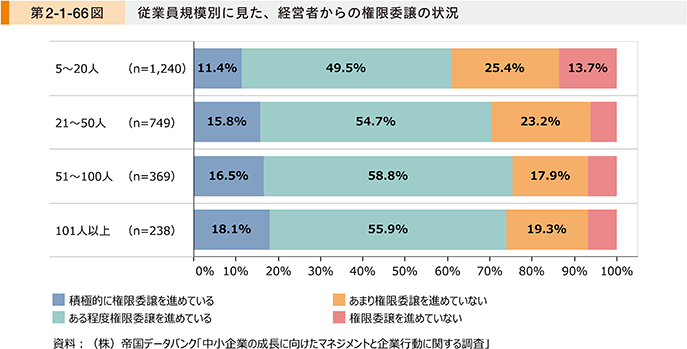

第2-1-66図は、従業員規模別に、経営者からの権限委譲の状況を見たものである。これを見ると、経営の透明性を高める取組と同様に、従業員数の増加に応じて、経営者からの権限委譲が進んでいる様子が見て取れる。

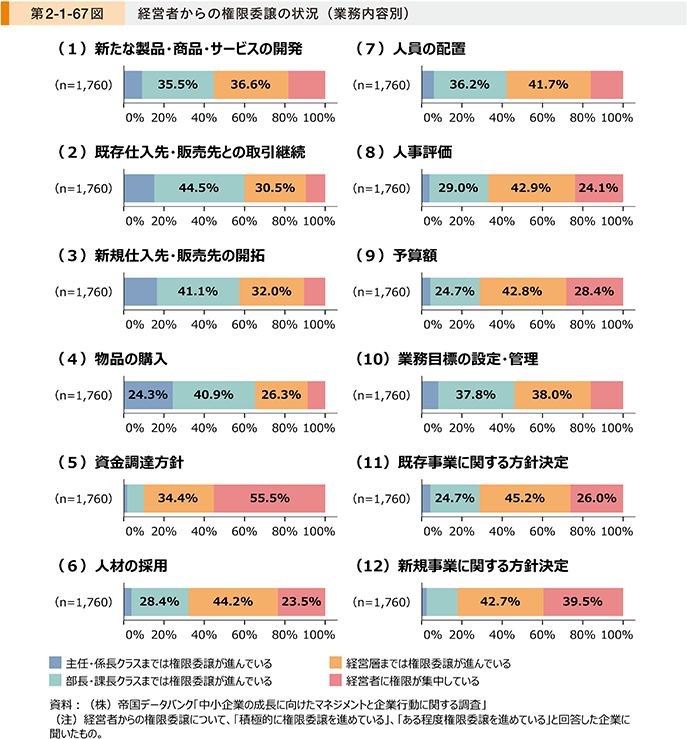

第2-1-67図は、経営者からの権限委譲の状況について、具体的な業務内容別に見たものである。これを見ると、「資金調達方針」は、経営者に権限が集中していることが分かる。他方で、「新規事業に関する方針決定」、「既存事業に関する方針決定」、「予算額」、「人事評価」、「人材の採用」、「人員の配置」は、経営層まで権限委譲が進んでいる傾向が分かる。また、「物品の購入」、「既存仕入先・販売先との取引継続」、「新規仕入先・販売先の開拓」、「業務目標の設定・管理」、「新たな製品・商品・サービスの開発」は、部長・課長クラスや主任・係長クラスまで権限委譲が進んでいる傾向が見て取れる。

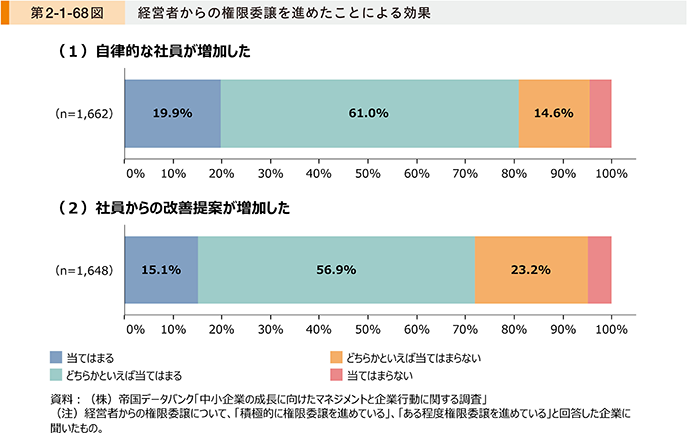

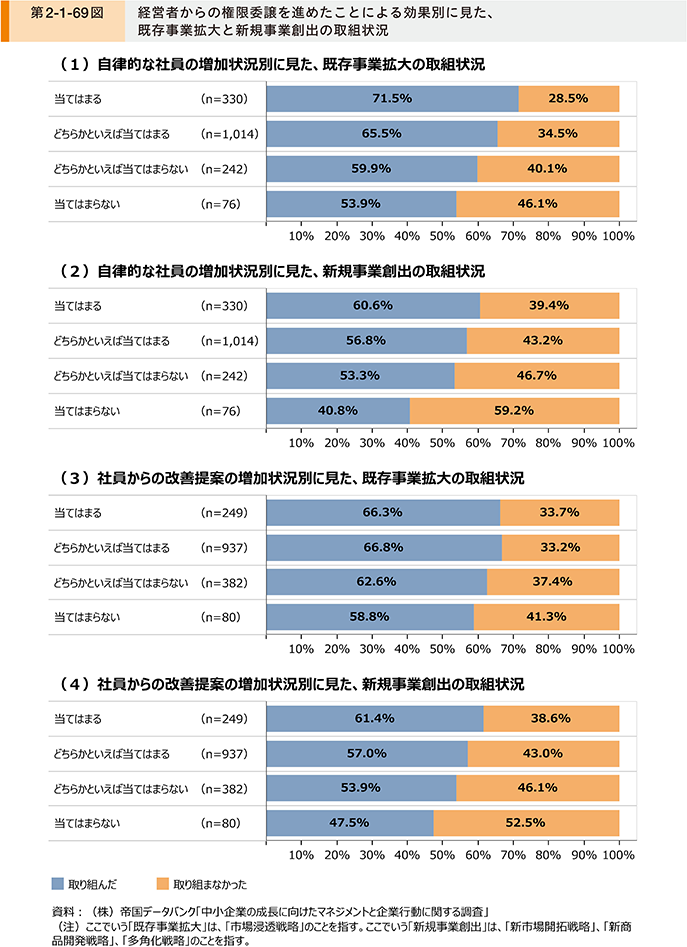

第2-1-68図は、経営者からの権限委譲を進めたことによる効果を見たものである。これを見ると、「自律的な社員が増加した」は約8割の企業、「社員からの改善提案が増加した」は約7割の企業が効果を実感していることが分かる。また、経営者からの権限委譲を進めたことで、「自律的な社員が増加した」、「社員からの改善提案が増加した」に「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」と回答した企業は、そうでない企業に比べて、既存事業拡大と新規事業創出に取り組んでいる傾向が見て取れる(第2-1-69図)。

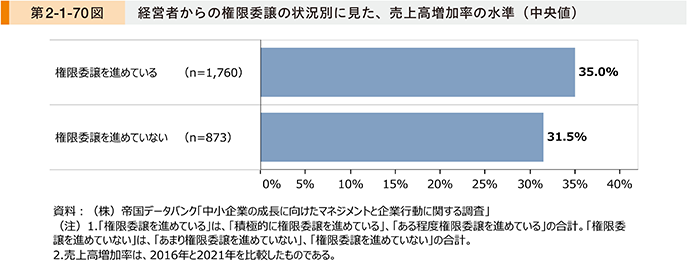

第2-1-70図は、経営者からの権限委譲の状況別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると経営者からの権限委譲を進めている企業の方が、進めていない企業に比べて、売上高増加率の水準が高いことが分かる。今回の調査だけで一概にはいえないものの、第2-1-68図及び第2-1-69図で確認したように、権限委譲を進めたことが自律的な社員の増加や社員からの改善提案の増加につながっており、こうした状況下で既存事業の拡大や新規事業の創出に取り組んだことで、売上高の増加を実現している可能性が考えられる。

一方で、権限委譲を進めるだけでは、必ずしも社員の自律性の向上などにつながるとは限らない37。そこで、権限委譲を進めた際に企業が行った工夫について確認する。

37 青木(1998)は、権限委譲を進めている企業では、トップ・マネジメントの存在感が大きいこと、更には情報の共有化が進められていることを指摘している。

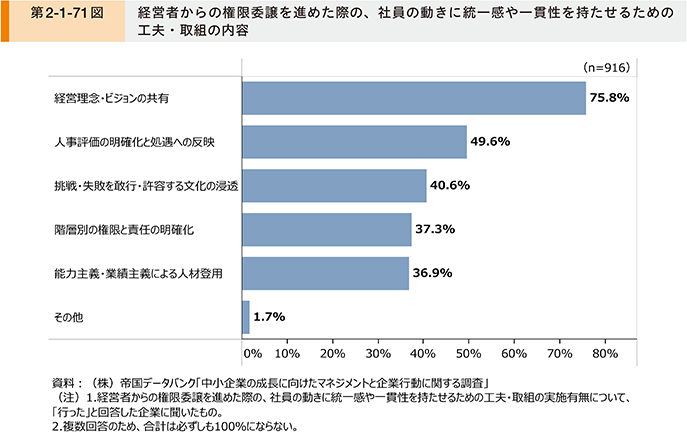

第2-1-71図は、経営者からの権限委譲を進めた際の、社員の動きに統一感や一貫性を持たせるための工夫・取組の内容を見たものである。これを見ると、「経営理念・ビジョンの共有」が最も多く、次いで「人事評価の明確化と処遇への反映」、「挑戦・失敗を敢行・許容する文化の浸透」となっていることが分かる。このような取組を行うことで、権限委譲を行うと同時に、経営理念・ビジョンの共有などを通じて、従業員の動きに統一感や一貫性を持たせることも重要といえよう。

ここまで見てきたように、成長企業は、従業員の増加とともに、経営者からの権限委譲を進めている傾向があることを確認した。また、権限委譲を進めたことが自律的な社員と社員からの改善提案の増加につながっており、こうした状況下で既存事業の拡大や新規事業の創出に取り組んだことで、売上高の増加を実現している可能性があることが示唆された。

事例2-1-13では、ボトムアップ型の新商品開発等により社員の創意工夫を引き出し、社員の自律性を高めたことで成長につなげた企業の事例を紹介する。

事例2-1-13:アラオ株式会社

ボトムアップ型の新商品開発等により社員の創意工夫を引き出し、社員の自律性を高めたことで成長につなげた企業

所在地 大阪府大阪市

従業員数 70名

資本金 5,000万円

事業内容 プラスチック製品製造業

▶顧客の困り事を解決するアイデア商品を生み出しながら事業を展開

大阪府大阪市のアラオ株式会社は、ゴム・プラスチック製品の製造・販売を行う企業である。自社の役割を「街づくりサポーター」と定義し、建築・土木工事現場の安全を守る保安用品や、工事の生産性や利便性を高める資材等を開発している。1947年の創業以来、同社が一貫して取り組んでいるのは、顧客の声をヒントにした商品づくりだ。製造方法や使用する材料を自由に選べるファブレス企業という特徴をいかし、柔軟な発想で新商品を企画。顧客の困り事の解決に資するアイデア商品をスピーディーに開発し、販売につなげることを得意としている。

▶新商品開発をボトムアップで進め、社員の創意工夫を引き出すことで、社員の自律性を育む

顧客ニーズを捉えた商品開発を推進するために同社が取り組んでいるのは、自ら考え行動する機会を社員に与え、社員の自律性を高める仕組みづくりだ。同社では、営業担当者が既存顧客の管理と新規顧客の開拓にとどまらず、新商品の考案も担当。新商品を考案した営業担当者が、商品化の可否を判断する「販売会議」に出席し、開発に必要となるコストや、発売により見込まれる利益、既存商品にはない付加価値の内容などを経営陣に説明することとしている。こうした仕組みが、営業担当者による新商品の考案に当たっての顧客の悩みや不満の引き出しにつながるとともに、新商品開発の後押しにもなるため、自ら考え創意工夫する姿勢の定着につながった。さらに、「販売会議」での提案に向け、若手社員が意見を出し合う「ひよこ会議」、「おたまクラブ」と呼ばれる場が自主的に開催されるなど、社員がボトムアップでより良い新商品開発を進める仕組みが形成されている。

また、近年では、業務全般に関する改善提案等を全社員から募る「アラコン」と呼ばれるアイデアコンテストを開催しているほか、新卒採用のイベントやSNSの運用を若手社員に任せる取組を進めている。このように社員が能動的に会社運営に関わるための取組を実施したことも、社員の自律性向上に寄与した。

▶自律性の高い社員が顧客ニーズを捉えた新商品を開発したことで販売が伸長し、業績の向上を実現

こうした一連の取組を通じて社員の自律性が高まった結果、社員の発案からヒットにつながった代表的な商品がある。ゴム・プラスチック製の点字ブロックを中心とする「点字シリーズ」だ。日々の業務の中で顧客から、工事期間中に一時的に設置する「仮設用途」では、コンクリート製の点字ブロックは重く、価格も高いという不満を聞いた営業担当者が、ゴム・プラスチック製の軽量かつ安価な点字ブロックをつくることで新たな需要が創出できると考え、商品化につなげた。同シリーズは、2004年の発売以来人気を博し、今では同社の看板商品となっている。その後も、土木・建築工事現場向けの新商品を毎年5~10件発売したほか、2021年以降は工場や倉庫の安全性と生産性を高める新商品を開発し、更に事業領域を拡大。2022年まで20期連続の増収を実現するなど、業績の向上につながっている。「社員一人一人が能動的でなければ、新商品開発はできず、事業運営もままならないと考えている。そのため、社員の失敗を責めるのではなく、次にどうするかを一緒に考えることを意識している。社員が意見を言いやすい環境をつくり、自律的な社員を育成して更なる成長につなげていきたい。」と荒尾幸生社長は語る。

〔2〕新規事業創出の成功に向けた組織体制の構築

第1節第2項において、新規事業に取り組むことが自社の成長に寄与することを確認した。ここでは、こうした新規事業の創出に向けて必要となる組織体制の構築などについて確認していく。

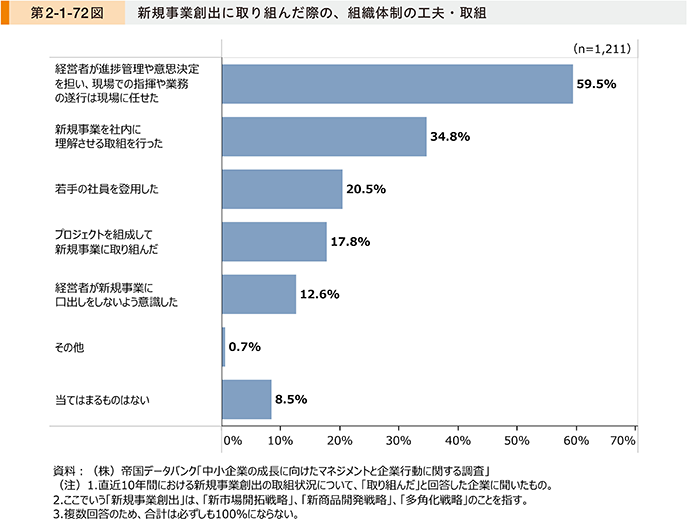

第2-1-72図は、新規事業創出に取り組んだ際の、組織体制に関する工夫・取組の実施状況を見たものである。これを見ると、「経営者が進捗管理や意思決定を担い、現場での指揮や業務の遂行は現場に任せた」が最も多く、次いで「新規事業を社内に理解させる取組を行った」となっていることが分かる。

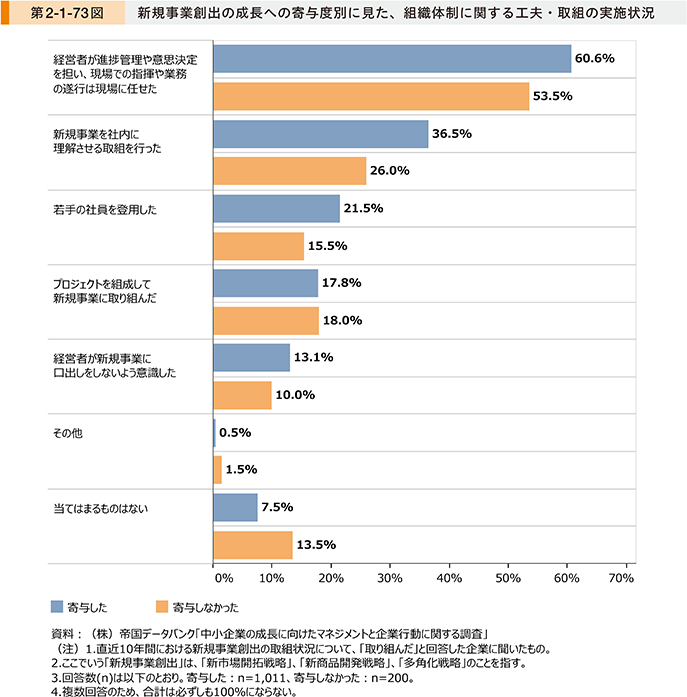

第2-1-73図は、新規事業創出の成長への寄与度別に、組織体制に関する工夫・取組の実施状況を見たものである。これを見ると、新規事業創出の取組が自社の成長に寄与した企業は、寄与しなかった企業と比較して、各工夫・取組を実施している傾向があることが見て取れる。特に「経営者が進捗管理や意思決定を担い、現場での指揮や業務の遂行は現場に任せた」、「新規事業を社内に理解させる取組を行った」において回答割合の差が大きくなっており、こうした取組が新規事業創出による成長への寄与において重要である可能性が示唆される。

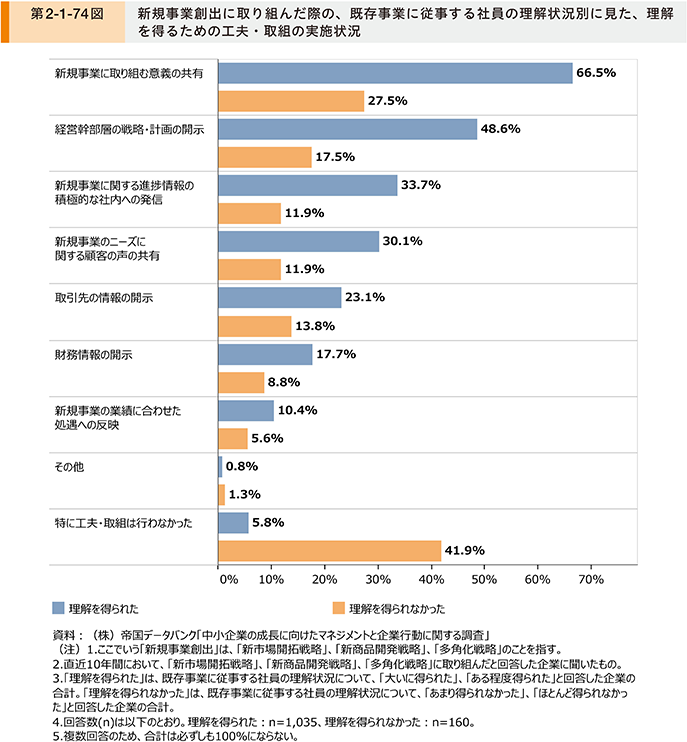

第2-1-74図は、新規事業創出に取り組んだ際の、既存事業に従事する社員の理解状況別に、理解を得るための工夫・取組の実施状況を見たものである。これを見ると、既存事業に従事する社員の理解を得られた企業は、理解を得られなかった企業と比較して、各工夫・取組を実施している傾向があることが見て取れる。特に、「新規事業に取り組む意義の共有」、「経営幹部層の戦略・計画の開示」、「新規事業に関する進捗情報の積極的な社内への発信」、「新規事業のニーズに関する顧客の声の共有」といった取組において回答割合の差が大きくなっており、こうした取組が既存事業に従事する社員の理解を高める上で重要である可能性が示唆される。

ここまで見てきたように、新規事業創出の成功に向けて、経営者がマネジメントに集中し実務は現場に任せることや、新規事業を社内に理解させる取組を行うことの重要性が示唆された。また、既存事業に従事する社員の理解を得るための工夫・取組の内容について確認した上で、こうした工夫・取組を行った企業は実際に既存事業に従事する社員の理解を得られている傾向があることが示された。

コラム2-1-5では、テキストデータを活用した、中小企業の成長パターンの把握について紹介している。

コラム2-1-5:テキストデータを活用した、中小企業の成長パターンの把握

1.本コラムの目的

中小企業の成長は、経営者による戦略、経営者自身の成長意欲やそれを喚起する第三者のネットワーク、成長を実現する組織としての中核的な人材の確保やリスキリング、ガバナンス・マネジメントの取組等の様々な要因が関係している。前節までは、アンケート調査を用いた分析を通じて、そうした成長に至る中小企業の特徴・要素を把握してきたが、成長している中小企業の経営者は、それぞれの取組を組み合わせることで成長を実現しており、経営者によって認識されている成長パターンが多種多様に存在していることが考えられる。ヒアリングデータはそうした多種多様な捉え方を詳細に記録できる一方で、経営者の集団の中でどのような成長パターンが共通しているかを俯瞰的に把握することができないという課題がある。

そこで、本コラムではこのようなヒアリングデータをテキストデータとして捉え、テキストマイニング分析を行うことで中小企業における共通の成長パターンの把握を行う。

2.ヒアリング調査の概要

本コラムの作成にあたり、連続で増収となっているなど、外形的に成長が見られる特徴を持つ中小企業を対象にヒアリング調査を実施し、テキストデータの収集を行った。なお、本コラムでは、(株)角川アスキー総合研究所が実施した「中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業」38の結果から分析を行う。

38 (株)角川アスキー総合研究所「中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業」:(株)角川アスキー総合研究所が2022年10月から2023年2月にかけて、全国の中小企業を対象にヒアリング調査を実施(分析対象50件)。調査対象企業には、経済産業省における地域未来牽引企業等から、売上高等において外形的に成長していると考えられる中小企業を選定した。

ヒアリング方法・内容

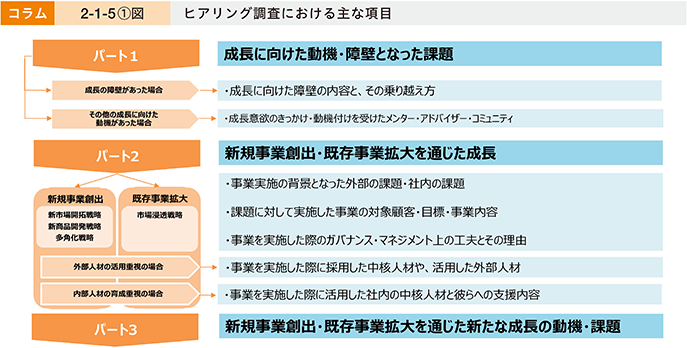

コラム2-1-5〔1〕図は、ヒアリング調査における質問項目を示したものである。これを見ると、ヒアリングは、大きく分けて3パート構成であり、パート1「成長に向けた動機・障壁となった課題」、パート2「新規事業創出・既存事業拡大を通じた成長」、パート3「新規事業創出・既存事業拡大を通じた新たな成長の動機・課題」となっている。ヒアリング調査においては、各パートの質問項目を明記したヒアリングシートを用いて行い、質問項目への回答として明確な対応関係を持つデータ収集を行った。

パート1は、直近5~10年において、中小企業の成長に向けて生じていた動機・障壁の内容やその乗り越え方、成長意欲を喚起するメンター・アドバイザー・コミュニティがどのようなものかを聞き取っている。

パート2では、最も成長につながった新規事業創出、既存事業拡大の事業戦略に応じて、事業の背景となる課題、実際の事業内容、ガバナンス・マネジメントの工夫、中核的な人材確保を聞き取っている。特に人材確保については、外部人材の活用か社内の人材育成か、事業戦略において最も重視した内容を聞き取っている。

パート3においては、事業戦略の実行後、新たに生じた成長の動機・課題を聞き取っている。

3.ヒアリングの回答における、成長に向けた取組の特徴のグループ分け

本節では、中小企業の成長要因に関して聞き取った各項目をグループ分けした。具体的には、ヒアリングをしたテキストにおける各設問を、一定数のトピック(話題)に分類するトピック分析39というテキストマイニング手法を用いる。これにより、中小企業の成長に向けた取組の特徴を把握する40。

39 トピック分析とは、トピック(話題)ごとに使用される単語には偏りがあることや、ある文書の中で言及するトピックは少数であることに注目して、トピックごとの単語の出現確率と各文書のトピックの構成比率を推定する手法である。本コラムでは最も基本的なトピックモデルである潜在ディリクレ配分法を用いている。潜在ディリクレ配分法では各文書の単語の出現確率は少数のトピックの混合分布によって表されるものとし、各トピック内の単語の出現確率も同様に少数の単語によってほとんどの確率が占められるものとする。この仮定はトピック(話題)を特徴付ける単語は言語の全単語から見れば少数のものであることと、人が話すときにはいくつかトピックを絞って話すという言語の自然な性質を反映している。トピックモデルの詳細については、佐藤(2015)を参照。

40 各トピックにおいて出現した単語については、付注2-1-1を参照。

〔1〕パート1:成長に向けた動機・障壁となった課題

まず、「成長に向けた動機・障壁となった課題」となっていたものについて捉える。

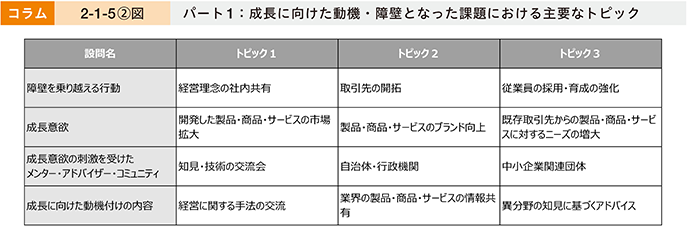

コラム2-1-5〔2〕図は、パート1の成長に向けた動機・障壁となった課題において、障壁を乗り越える行動や、成長意欲の内容、成長に向けた動機付け、成長意欲の刺激を受けたメンター・アドバイザー・コミュニティについて、トピック分析の結果を見たものである。「設問名」はヒアリングで聞き取った質問項目を指し、「トピック1」から「トピック3」は、分析によって導出された三つのトピックのうち、各質問項目内の回答で出現した単語の内容に基づき、トピックに対して分析者が各トピックの上位単語を参照することで名称を付けた。

これを見ると、成長に向けた「障壁を乗り越える行動」については、それに直結する販売先の拡大だけでなく、経営理念の共有や人材育成が重要となっていることが分かる。また、「成長意欲」として挙げられる内容は、既存取引先のニーズの高まりのほかにも、自社製品・商品・サービスの市場を拡大し、それにつながるブランド向上が成長意欲として位置付けられていることが分かる。

経営者の成長意欲について、その刺激を受けたメンター・アドバイザー・コミュニティの存在も挙げられ、具体的には、知見・技術の交流会や、地方公共団体・行政機関、中小企業関連団体が重要な存在とされていることが分かる。また、そうしたメンター・アドバイザー・コミュニティからは、経営手法や業界に関する情報だけでなく、異分野の知見に基づくアドバイスが、成長に向けた動機付けとなっていたことが分かる。

〔2〕パート2:新規事業創出・既存事業拡大を通じた成長

コラム2-1-5〔3〕図は、パート2として、中小企業が成長を実現するために行った新規事業創出・既存事業拡大の内容や、それぞれにおけるガバナンスの内容、内部・外部人材の確保についてのトピック分析の結果を見たものである。

まず、新規事業創出・既存事業拡大の背景となった外部課題としては、競争環境のほか、業界における自社の製品・商品・サービスの認知獲得や確立が挙げられる。内部課題としては、事業戦略を達成する人材・資金・設備の不足や、戦略を達成する商品開発・販路開拓のノウハウが課題となっていることが分かる。具体的な事業戦略としては、顧客ニーズに沿った製品・商品・サービスの開発や、生産拠点・設備の拡大、品質・ブランドの向上を行っていることが分かる。

事業戦略の目標設定には、全社目標として売上高成長を重視することはもちろん、収益力を重視といった分類がされるほか、事業目標としては、経営計画の中での目標設定を行っているほか、売上げを倍にするといった急成長を志向する事業目標も存在していることが分かる。

また、新規事業創出・既存事業拡大に向けたガバナンスの取組として、従業員・部門の権限・責任を組織化、アイデア発案の補助のほか、そうしたアイデアを経営計画に反映させる工夫が挙げられる。その理由としても、事業戦略における従業員・部門の意思決定や、経営・事業運営に関するアイデアの形成など、従業員の事業運営や経営への参画に関する課題のほか、規模拡大に伴う経営課題への対処が挙げられていることが分かる。

アンケート分析においても、成長に向けて社員への積極的な権限委譲が重要である点が挙げられていたが、それだけでなく実際の資源調達や、新規事業創出・既存事業拡大に向けて、事業戦略だけでなく、全社的な経営計画においても、社員が自主的にアイデア創出を行うことが重要であることが分かる。

また、新規事業創出・既存事業拡大に向けた中核人材の確保においては、内部人材としての採用・育成や、外部人材の活用に応じて、重視するスキル、特徴が分かれていることが、分析によって把握できる。

内部人材の場合、社内から育成する場合と、外部から採用する場合に分かれる。社内から育成する場合においては、業界における経験やスキル、技術の設計・開発・管理能力が重要なスキルとして挙げられる。一方で、採用する場合においては、採用した人材に対する特徴として、経営理念・精神に共感することや、中核人材の裁量をいかした主体性を発揮すること、採用した人材の人脈をいかした活躍が挙げられていることが分かる。

外部人材に対しては、社内プロジェクトへの理解や経営課題の補助・支援が行えること、計画立案の経験がスキル面で重視され、特徴としては専門的知見に基づくアドバイスや、それを通じた伴走のほか、関連組織・部門との連携が求められていることが分かる。

〔3〕パート3:新規事業創出・既存事業拡大を通じた新たな成長の動機・課題

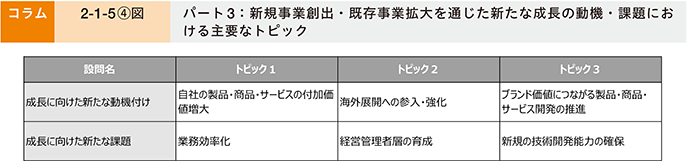

コラム2-1-5〔4〕図は、パート3として、新規事業創出・既存事業拡大を実現したことで、新たに感じた成長の動機・課題についてのトピック分析の結果を見たものである。これを見ると、「成長に向けた新たな動機付け」においては、自社の製品・商品・サービスの付加価値やブランドの向上のほかにも、「海外展開への参入・強化」も挙げられている。このことから、新規事業創出・既存事業拡大による製品・商品・サービスの積極的な拡大が更なる成長意欲や、海外進出の意欲につながっていることが分かる。

一方で、新規事業創出・既存事業拡大によって「業務効率化」や「経営管理者層の育成」、「新規の技術開発能力の確保」が新たな課題として挙げられており、新規事業創出・既存事業拡大を通じて、成長を持続させる業務効率化、技術開発能力や、事業運営を担う新たなマネジメント層の拡充が、重要な課題となっていることが分かる。

4.中小企業の成長要因パターンの分析

本項では、前項において分類された「成長に向けた動機・障壁となった課題」、「新規事業創出・既存事業拡大を通じた成長」、「新規事業創出・既存事業拡大を通じた新たな成長の動機・課題」の三つのパートにおける各トピックに着目し、成長性の高い中小企業はどのような成長パターンをとっているかを明らかにする。ここでは、各トピックの選択パターンを抽出するマーケットバスケット分析41の手法を用いて、成長性の高い中小企業が取り得る成長パターンを明らかにする。

41 マーケットバスケット分析とは、データ内の共起構造から相関ルールを探索することを目的とした分析方法である。本コラムにおいては、各設問の回答をそれぞれトピック確率が最も高いものにアサインし、回答間での相関ルールを探索した。相関ルールの評価値としてはリフトを用い、「前提部」が真なら「帰結(結論)部」も真である可能性が高い相関ルールを出力している。分析方法の詳細については、Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman(2014)(杉山ら監訳)第14章を参照。

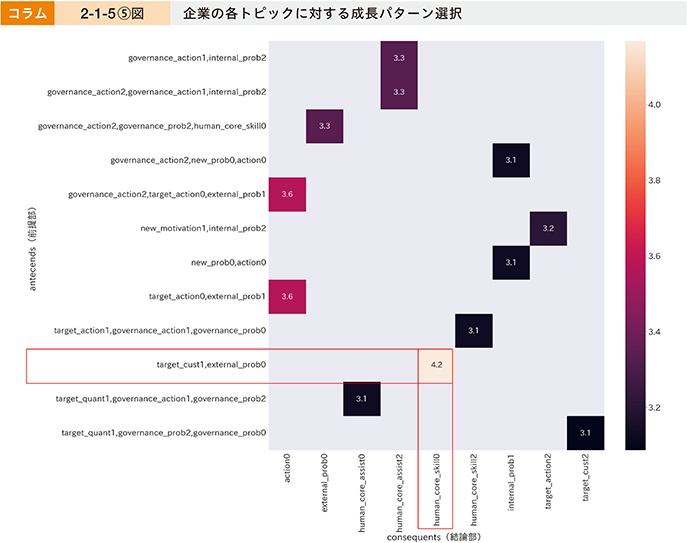

コラム2-1-5〔5〕図は、本調査における企業の各トピックに対する成長パターン選択の程度を、温度のように表現したヒートマップである。縦は「前提部(antecedents)」、横は「結論部(consequents)」を表し、この組合せを相関パターンとして理解することができる。つまり、ある前提でトピックを選択した企業が、帰結としてどのトピックを選択したかのパターンを表していることが分かる。また、ヒートマップ上の数値はリフト値(lift)を表し、ほかの相関パターンと比べて突出して出現度が高い組合せを示している。つまり、この数値から、調査対象とした中小企業の経営者が、成長に向けて特に選択するパターンを理解することができる。

コラム2-1-5〔5〕図のリフト値の高さを見ると、一番高い数値となっている赤枠内のパターンでは、新規事業創出・既存事業拡大に当たって、外部の課題として「業界における製品・商品・サービスのブランド確立42」を認識し、事業の対象顧客として「既存の大手取引先顧客43」を設定、内部で活用した中核人材に対して「業界における経験やスキル44」を重視したことで、新規事業創出・既存事業拡大を実現していることが分かる。

42 コラム2-1-5〔5〕図における、赤枠内の「external_prob0」が相当する。

43 コラム2-1-5〔5〕図における、赤枠内の「target_cust1」が相当する。

44 コラム2-1-5〔5〕図における、赤枠内の「human_core_skill0」が相当する。

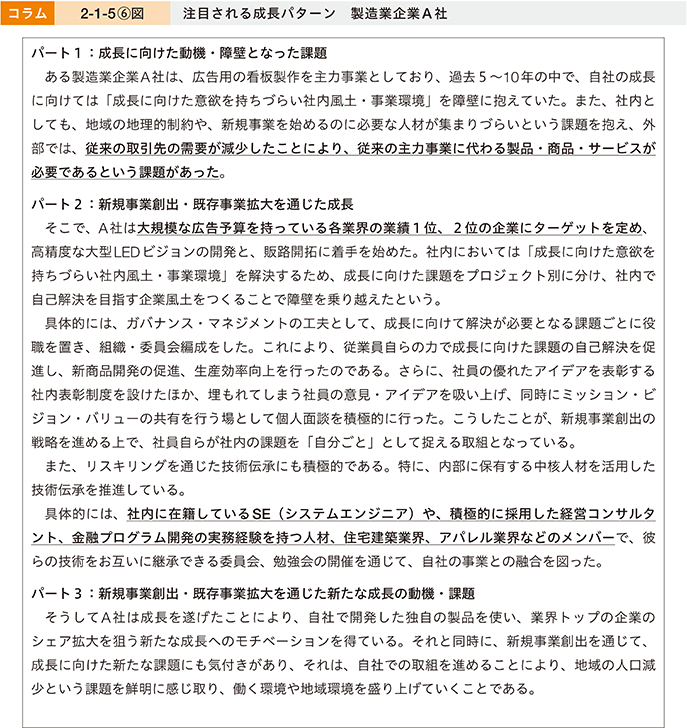

コラム2-1-5〔6〕図は、ヒアリング調査を行った、ある製造業企業A社の事例の概要を見たものである。これを見ると、本分析で明らかとなった注目される成長パターンに符合する結果となっていることが分かる。

このように、テキストマイニングによって抽象化はされているが、経営者の「生声」を通じ、成長している中小企業の経営者の集団における共通の成長パターンを把握することができた。個別具体的な成功ストーリーにとどまらず、成長している中小企業の経営者間で共通の成功ストーリーにも注目することで、テキストデータから経営のヒントにつながる情報を得ることができるのではないだろうか。