第2節 成長に向けた戦略実行を牽引する経営者

前節では成長に向けた戦略について分析したが、成長を実現するためには、経営者が戦略を構想・策定し、その戦略を実行していくことが重要であると考えられる15。中小企業の多くは所有と経営が一致していることを考えると、経営者の成長意欲やスキルの有無が、その戦略の構想と実行に大きな影響を与える可能性が考えられる。以上を踏まえ、成長に向けた戦略実行を牽引する経営者に焦点を当てた分析を行っていく。

15 中小企業庁(2023a)は、中小企業の戦略の構想・実行に携わり、経営力の向上と成長を支えるプレイヤーが重要な役割を担っている実例があることを指摘し、その具体的な事例として、(株)技術承継機構(以下、「NGTG」という。)を取り上げている。NGTGは、中小製造事業者の譲受及び譲受企業の経営支援を行う会社であり、オーナー社長の心理的抵抗を鑑み、譲受企業・社名・地域社会との関係を存続させながら個々の企業の成長を追求していることに特徴がある。中でも、譲受企業のキャッシュフローの創出に向け、営業、技術、管理の面から経営改善を支援しており、「家業から事業へ」を志向し、営業戦略の立案、ウェブマーケティング、製造原価削減、IoTによる生産効率化、新卒採用と既卒採用の加速等により、譲受企業の自走化を図っている。これによって、特に中小製造業の成長にとって重要な、営業、技術、管理という三要素全てを向上できるよう、譲受企業、NGTG、(必要に応じて)外部採用者でチームを組み、経営企画・改善を支援している。実際に、NGTG代表者が企業の譲受を通じて社長を2年務め、元従業員に引き継いだ後も継続的にNGTGがサポートを行い、売上高・営業利益を増加させている事例も見られている。

1.経営者の成長意欲を高める取組

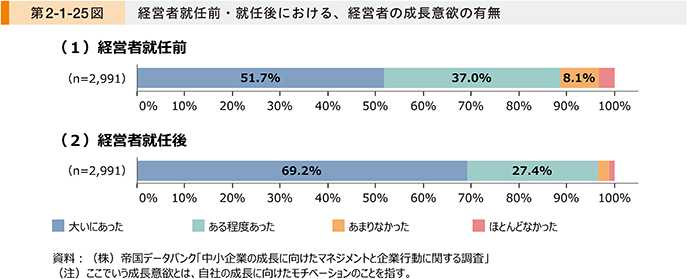

第2-1-25図は、経営者就任前・就任後における、経営者の成長意欲の有無を見たものである。これを見ると、成長企業の経営者は、経営者就任前・就任後のいずれにおいても、総じて「大いにあった」、「ある程度あった」と回答していることが分かる。また、経営者就任後の方が経営者就任前よりも「大いにあった」と回答している割合が高く、経営者に就任したことにより成長意欲を高めている様子もうかがえる。

前図で経営者の成長意欲を確認したが、中小企業庁が実施したヒアリングにおいて、他の経営者や異業種・異文化の人物との接触が成長のきっかけとなったケースや、経営者仲間からの刺激が挑戦を後押ししたケースが確認されており16、経営者の成長意欲を高める手段の一つとして、経営者同士の交流が有効な可能性が考えられる。こうした点を踏まえて、経営者の成長意欲を高める取組について確認していく。

16 中小企業庁「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会(第1回)資料4 事務局説明資料」

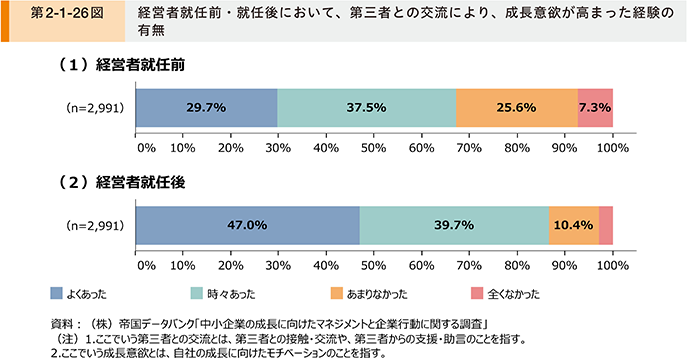

第2-1-26図は、経営者就任前・就任後において、第三者との交流により、成長意欲が高まった経験の有無を見たものである。これを見ると、経営者就任前は「よくあった」、「時々あった」が約7割、経営者就任後には「よくあった」、「時々あった」が約9割となっており、成長企業の経営者の多くが、第三者との交流により成長意欲が高まった経験を有していることが分かる。特に、経営者就任後はその傾向が顕著であることが見て取れる。

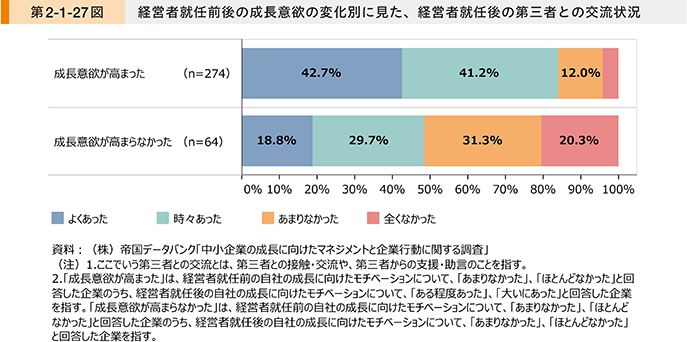

第2-1-27図は、経営者就任前後の成長意欲の変化別に、経営者就任後の第三者との交流状況を見たものである。これを見ると、「成長意欲が高まった」企業の方が、第三者との交流が「よくあった」、「時々あった」と回答しており、成長企業の経営者が、第三者との交流により自身の成長意欲を高めている傾向が見て取れる。外部との交流が、経営者の成長意欲を喚起する上で重要な役割を担っている可能性が示唆される。

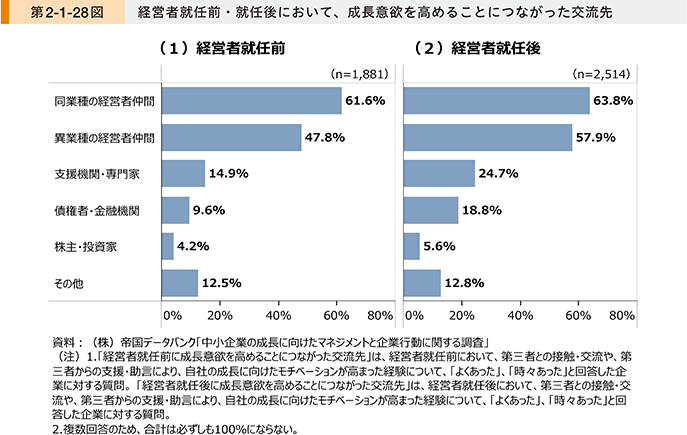

第2-1-28図は、経営者就任前・就任後において、成長意欲を高めることにつながった交流先を見たものである。これを見ると、経営者就任前・就任後のいずれにおいても「同業種の経営者仲間」、「異業種の経営者仲間」といった回答が上位となっていることが分かる。このことから、業種を問わず、経営者仲間との積極的な交流が、経営者の成長意欲を喚起することにつながる可能性が示唆される。

ここまで見てきたように、成長企業の経営者は、経営者就任前・就任後のいずれにおいても、成長意欲を持っている傾向が示された。また、成長企業の経営者は、第三者との交流等により成長意欲を高めている傾向がうかがえ、外部との交流が経営者の成長意欲を喚起する上で重要な役割を担っている可能性が示された。さらに、外部との交流の中でも、経営者仲間との交流を積極的に行うことが、経営者の成長意欲を喚起することにつながっている可能性も示唆された。

事例2-1-6では、異業種の経営者との交流の中で成長意欲を高め、同業他社に先駆けて新技術の獲得に挑戦したことで、成長を実現した企業の事例を紹介する。

事例2-1-6:金杉建設株式会社

異業種の経営者との交流の中で成長意欲を高め、同業他社に先駆けて新技術の獲得に挑戦したことで、成長を実現した企業

所在地 埼玉県春日部市

従業員数 80名

資本金 9,800万円

事業内容 総合工事業

▶異業種の経営者との交流に関心を持ち、後継者候補を対象としたコミュニティーに参加

埼玉県春日部市の金杉建設株式会社は、河川や道路、橋梁、上下水道等の公共工事を行う総合建設会社である。1950年の創業以来、埼玉県東部を拠点に丁寧で質の高い工事に注力し実績を上げてきた。長らく安定的な業績を確保していた同社であったが、2010年頃に公共事業の需要低下という市場環境の変化に直面。足下の業績は堅調であったものの、当時専務に就任したばかりだった吉川祐介社長は、同社の先行きに危機感を抱くようになった。そのような状況下で、吉川社長は、同社の株主である東京中小企業投資育成株式会社より、様々な業種の中小企業の後継者候補が集まる会「絆楽育会(きらくかい)」への加入を提案された。業界の動向が不透明な中、異業種の経営者と交流し、新たな世界を知ることは今後の経営に有効と考えた吉川社長は、二つ返事で参加を決めた。

▶積極的な設備投資に取り組む異業種の経営者の話を聞いたことが、成長に向けた取組の決断を後押し

東京中小企業投資育成株式会社が事務局を務める「絆楽育会」は、会員16名で2012年に発足した。同会で行われる企画の一つに、会員同士が自社の取組を発表するというものがあった。これまで同業者以外との接点が少なかった吉川社長は「年商と同じ規模の設備投資を行った」、「年商を上回る金額を投じて海外に工場を新設した」と平然と話す製造業の会員の姿を見て衝撃を受けた。建設業界には、建設機械は購入せずレンタルすればよいという通念があり、同業界の中では比較的建設機械の自社保有を進めていた同社でさえも、異業種と比較するとリスクを抑えており挑戦していないと気付かされたからだ。こうした異業種の経営者との交流により、吉川社長が建設業界の特殊性を認識していく中、同社は「ICT施工」(情報通信技術を活用し効率化・高精度化を実現すること)を用いる工事案件を受注。同社にとってICT施工は初の取組であったため、ICT施工用の機械の確保が必要となった。最初はこれまでと同様にレンタル会社を活用し、設備投資を抑えて施工を開始したが、吉川社長は「絆楽育会」で聞いた積極的な設備投資に取り組む異業種の経営者の話を思い出し、ICT施工の内製化と、そのための機械の購入に踏み切ることを決断した。「ICT施工を用いた工事案件が増えてきていたため、どこかのタイミングで内製化にかじを切っていたかもしれないが、異業種の経営者の話を聞いていなければ、ここまで早く内製化を決断することはなかった。」と吉川社長は話す。

▶新たな挑戦が実を結び、業績の向上と良質な人材の確保につながる

その後、内製化の取組を進めた同社は、施工技術・ノウハウをいち早く蓄積することに成功し、ICT施工の先駆者としての地位を確立。売上高が2010年当時の約3倍にまで伸長したほか、ICT施工に関心を持つ土木分野専攻の学生が日本全国から集まるという効果も生じた。足下では、国土交通省が主催する「インフラDX大賞」の「工事・業務部門」において最高賞となる国土交通大臣賞を受賞するなど、対外的な評価の獲得にもつなげている。「会社の成長には、固定観念に縛られずに未知の領域に踏み出す勇気が必要であると考えているが、多くの中小企業経営者は、地域や業界といった独特な世界観・ルールの中で物事を考えているのではないか。その点に気付くきっかけとして、異業種の経営者との交流は非常に有意義なものであった。」と吉川社長は語る。

2.経営者のリスキリングの取組

経営者が学習時間を意図的に確保している企業の方が、売上高増加率の水準が高い傾向にあることや、経営者が学習した内容を経営や業務で実践することの重要性を指摘したが17、経営者のスキルが戦略の構想や実行に影響を与える可能性が考えられる。近年は、デジタル化への対応が不可欠となる中で、企業が求める人材も大きく変化し18、こうした人材を率いて戦略を実行する経営者に求められるスキルも変化する可能性が考えられる。こうした状況を踏まえ、経営者のリスキリング19の取組について確認していく。

17 2022年版中小企業白書 第2部第2章第3節を参照。

18 例えば、リクルートワークス研究所(2021)は、DXによってビジネスプロセスやバリューチェーン上のあらゆる仕事が変化し、価値創造の全てのプロセスに変化が及ぶと指摘している。

19 ここでいうリスキリングとは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要とされるスキルを獲得することを指す。

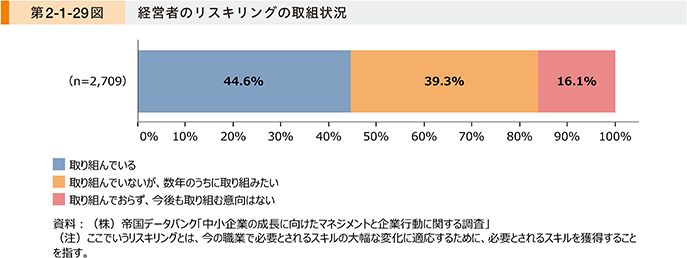

第2-1-29図は、経営者のリスキリングの取組状況を見たものである。これを見ると、「取り組んでいる」が約4割となっていることが分かる。

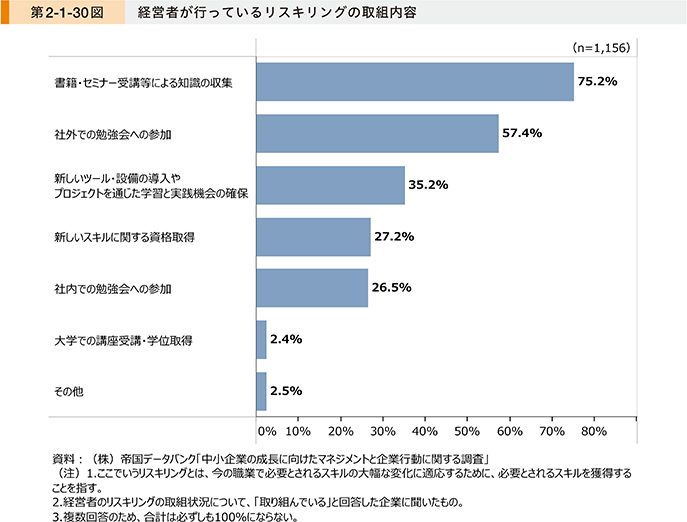

第2-1-30図は、経営者が行っているリスキリングの取組内容を見たものである。これを見ると、「書籍・セミナー受講等による知識の収集」、「社外での勉強会への参加」といった項目が上位に挙げられていることが分かる。

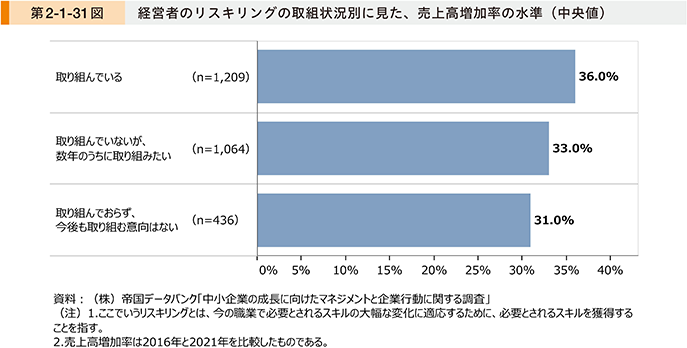

第2-1-31図は、経営者のリスキリングの取組状況別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、経営者がリスキリングに取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業に比べて、売上高増加率の水準が高いことが分かる。これにより、経営者が自身のリスキリングに取り組むことは、自社の成長のために重要であることが示唆される。

前図において、経営者が自身のリスキリングに取り組むことは、自社の成長のために重要であることが示唆されたが、経営者が学ぶ姿勢を見せることが組織全体のリスキリングの推進力になるという指摘もある20。これを踏まえ、役員・社員に対するリスキリングの取組について確認した上で、経営者がリスキリングに取り組むことの波及効果を確認する。

20 例えば、リクルートワークス研究所(2022)は、リスキリングの具体的な進め方として、経営者のリスキリングを優先し、次に、従業員の状況を踏まえて取り組むべきリスキリングを見極めるという手順を示している。

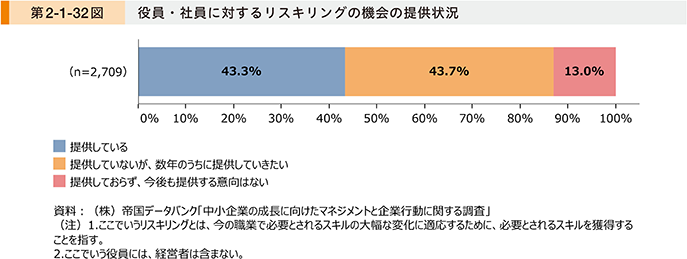

第2-1-32図は、役員・社員に対するリスキリングの機会の提供状況を見たものである。これを見ると、「提供している」が約4割となっていることが分かる。

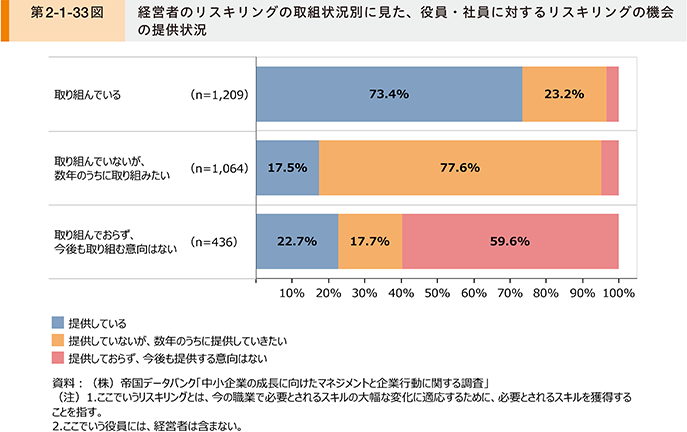

第2-1-33図は、経営者のリスキリングの取組状況別に、役員・社員に対するリスキリングの機会の提供状況を見たものである。これを見ると、経営者がリスキリングに取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業に比べて、役員・社員に対してリスキリングの機会を提供していることが見て取れる。全社的なリスキリングの機運醸成には、まず経営者が取り組むことが重要であることが示唆される。

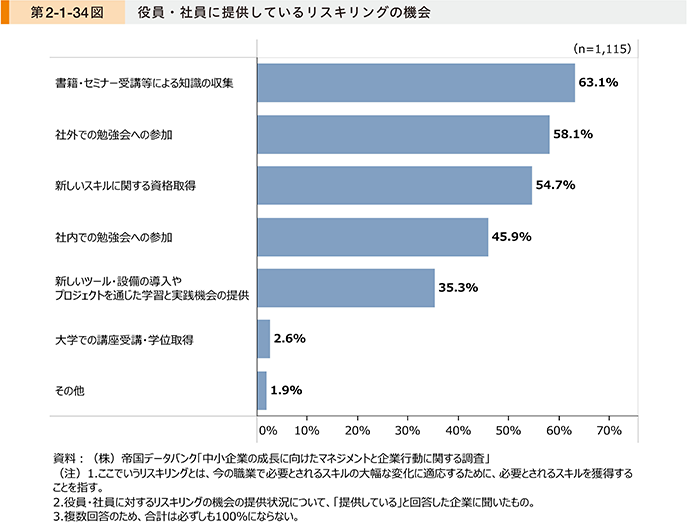

第2-1-34図は、役員・社員に提供しているリスキリングの機会の内容を見たものである。これを見ると、「書籍・セミナー受講等による知識の収集」、「社外での勉強会への参加」、「新しいスキルに関する資格取得」といった項目が上位に挙げられていることが分かる。

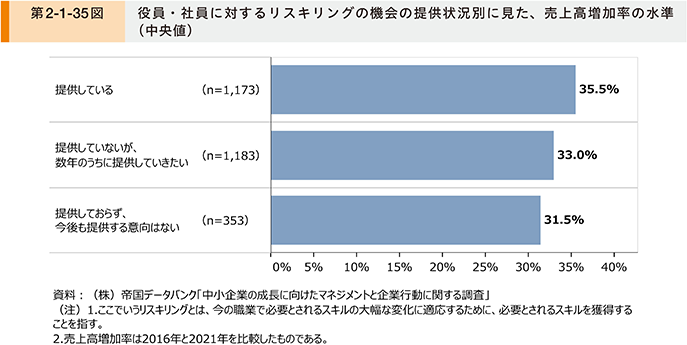

第2-1-35図は、役員・社員に対するリスキリングの機会の提供状況別に、売上高増加率の水準(中央値)を見たものである。これを見ると、役員・社員に対してリスキリングの機会を提供している企業は、提供していない企業に比べて、売上高増加率の水準が高いことが分かる。役員・社員に対してリスキリングの機会を提供することは、自社の成長のために重要であることが示唆される。

ここまで見てきたように、経営者がリスキリングに取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業と比較して業績の向上を実現していることが示され、経営者がリスキリングに取り組むことは、成長のために重要であることが示唆された。また、経営者がリスキリングに取り組む企業ほど、役員・社員に対してリスキリングの機会を提供しており、全社的なリスキリングの機運醸成には、まず経営者が取り組むことが重要であることも示唆された。

事例2-1-7では、経営者が社員にリスキリングの機会を積極的に提供し、学び続ける組織風土を醸成することで、成長につなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-7:西川コミュニケーションズ株式会社

経営者が社員にリスキリングの機会を積極的に提供し、学び続ける組織風土を醸成することで、成長につなげている企業

所在地 愛知県名古屋市

従業員数 411名

資本金 8,000万円

事業内容 印刷・同関連業

▶印刷業界の市場規模縮小により、事業構造の転換を決断

愛知県名古屋市の西川コミュニケーションズ株式会社は、印刷業を祖業とする1906年創業の企業である。電話帳の印刷など紙媒体の印刷事業が売上高の9割以上を占め、長らく堅調な業績を確保してきた。しかし、1990年代後半以降に携帯電話が普及したことで受注減に直面し、その後インターネットの普及に伴い紙離れが加速。こうした状況下で、西川栄一社長(当時常務)は、印刷事業だけでは自社の生き残りが難しいと判断し、デジタル分野を中心とする事業構造に転換することを決意した。その実現のためには、社員に印刷関連とは全く異なる、ITスキル等を習得してもらう必要があると考え、社員の学習を後押しし、学び続ける組織風土の醸成を目指した。

▶新たなスキル習得制度の構築と経営者自らが学ぶ姿勢を示すことで、学び続ける組織風土を醸成

2013年に、西川社長は「教育プロジェクト」を開始した。具体的には、同社において今後働く上で必要なスキルを明確化し、ITリテラシーなどを基礎的なスキルとして定義した上で、スキル習得につながる書籍の購入費や研修受講費、「ITパスポート」等の資格受験費などを全額会社負担としたほか、全社員への課題図書の配布も進めた。こうした取組により学び続ける組織風土の下地をつくった西川社長は、デジタル分野の新規事業を立ち上げるべく、デジタル分野の専門人材の育成にかじを切った。2017年には、3DCG(3次元コンピュータグラフィックス)の制作事業を立ち上げるため、未経験者を3DCGのデザイナーに育成する取組に着手。紙の販促物を制作していた社員などから希望者を募り、計5名の社員に3か月間CGの専門学校に通う機会を提供し、その後は講師を月2~3回会社に招いてスキルを習得させた。また、2018年には、AI(人工知能)を活用した新規事業を中核に据えて成長を目指す経営方針を打ち出し、全社員にAIに関する学習を推奨。西川社長自身が率先してAI関連の資格「G検定」を取得することで、社員に対してスキル習得の重要性を示し、積極的な学習を促した。さらに、2021年には対象となる部署については業務時間の2割を自主学習に充てられる制度を創設し、継続的な学びを促した。

▶組織全体でリスキリングに取り組んだことにより、デジタル分野への事業構造の転換が実現

西川社長が新たなスキルの習得に積極的な姿勢を見せ続けたことで、学び続ける組織風土が定着。社員のスキル習得につながり、デジタル分野の知見を持つ社員が少ない状況から、「ITパスポート」は220名以上、「G検定」は70名以上、「E資格(G検定の上位資格)」は3名が取得するなど、デジタル人材の育成に成功した。その結果、3DCGによるビジュアル制作やAI技術を活用したマーケティングの支援など、デジタル分野の新規事業は軌道に乗り、非印刷事業は同社の売上高の約半分を占めるまでに成長。事業構造の転換が実現した。一連の取組を西川社長と共に推進した人事責任者の神谷昌宏氏は、「経営者自身が新たなスキルの習得に意欲的であり、更に社員の学びを積極的に促す姿勢であったことが、学び続ける組織風土の醸成と事業構造の転換につながったと考えている。今後も経営陣と連携しながら社員の学習を後押しし、成長を目指していきたい。」と語る。