第4節 地域の包摂的成長

前節までは賃金の現況等に関する紹介を通じて、我が国全体で賃上げや所得の向上を実現するために価格転嫁や生産性向上の取組を行うことの重要性等を確認した。本節では、東京圏と地方圏18における企業や個人の差異に着目し、「包摂的成長19」の観点から、所得等の格差やこうした格差と人口移動の関係などを紹介する。また、これらの紹介を通じて、東京圏以外の地域において、在住する若者や女性が賃金等の待遇条件が良い仕事に就き、個人が自由に使える時間が確保されるようになることの必要性を確認する。その際、経済産業省が所管する審議会の部会では、前述の東京圏以外の地域における、賃金等の待遇条件が良い雇用の創出等が少子化対策にも貢献する可能性について議論が行われていることも併せて紹介する。

18 ここでいう「東京圏」は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県を指す。また、「地方圏」とは、東京圏以外の都道府県を指す。

19 経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会(第13回)によると、「包摂的成長」とは、「貧困解消や格差是正等を通じて『誰一人取り残さない』社会の実現に向けて、収入及び機会の格差を解消する方策を取ることで、結果としての国全体の経済成長を実現すること。経済産業政策では、機会の格差(事前分配の格差)の解消を通じた経済成長の実現を特に重視」することが示されている。また、当該部会では特に、「『都市/地方』、『大企業/中小企業』の格差解消を成長に繋げていくという方向性」が打ち出されている。

1.地域の中堅・中核企業の現状

地域における賃金や生産性等について、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるような、地域経済の中心的な役割を担う企業が持続的に高い利益を生み出すことで、域内の雇用創出や賃金の引上げにつながっている可能性も考えられる。

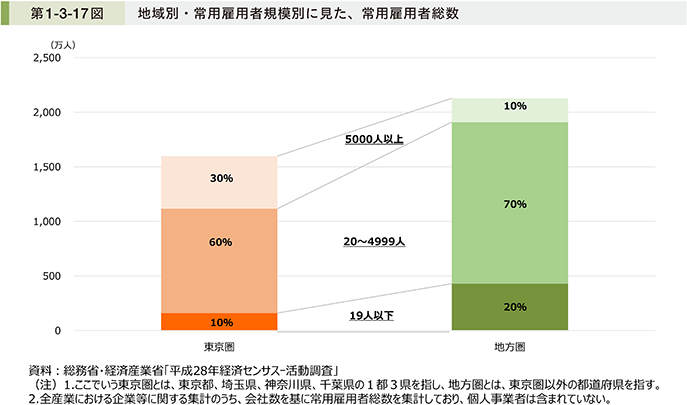

第1-3-17図は、総務省・経済産業省の「平成28年経済センサス-活動調査」を基に、地域別・企業規模別に、常用雇用者総数を見たものである。これを見ると、東京圏では常用雇用者総数が20~4,999人の企業における常用雇用者数の割合は約6割であるのに対し、地方圏では約7割となっていることが確認できる。このことから、東京圏よりもそれ以外の地域の方が、一定規模以上の企業が全体に占める雇用者数の割合が高いことが分かる。

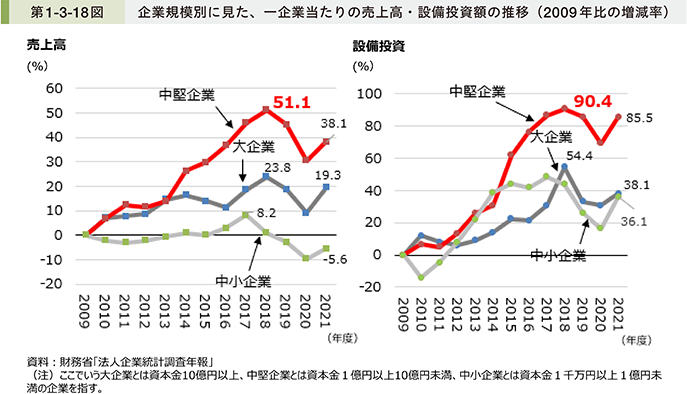

第1-3-18図は、一企業当たりの売上高と設備投資額の推移について、2009年比の増減率を企業規模別に見たものである。これを見ると、2015年以降連続して、売上高、設備投資額の両指標とも、中堅企業が中小企業、大企業を上回っている。このことから、包摂的成長の実現には、売上高や設備投資の伸びが大きい地方圏の中堅・中核企業が成長・発展し、地方圏の経済成長や雇用の創出につなげることが重要であると考えられる。

2.若者・女性などの東京圏への人口移動

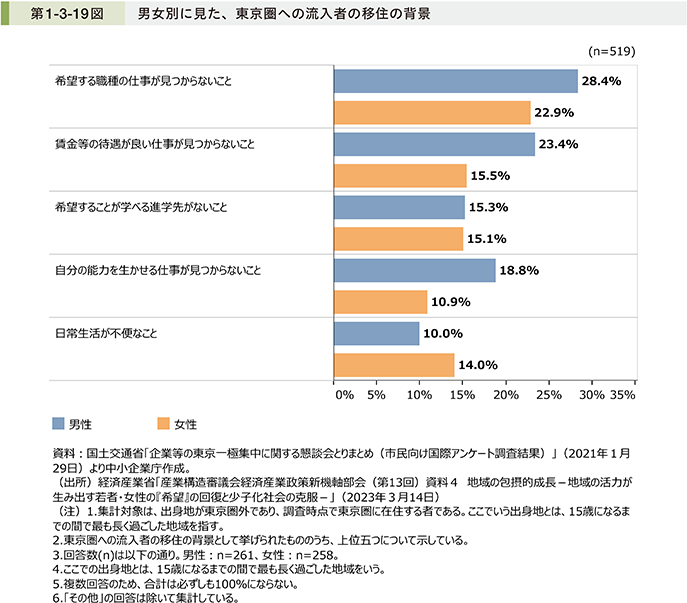

第1-3-19図は、国土交通省が実施した「市民向け国際アンケート調査」20を基に、東京圏以外の地域の出身であり東京圏に移住した者について、東京圏へ移住した背景を男女別に見たものである。これを見ると、東京圏への流入者の移住の背景として、地元では「希望する職種の仕事が見つからないこと」、「賃金等の待遇が良い仕事が見つからないこと」の回答割合が多いことが分かる。このことから、東京圏外に居住していた若者や女性が、希望する職種の仕事や賃金等の待遇条件が良い仕事を求めて東京圏へ転入している状況がうかがえる21。

20 国土交通省「市民向け国際アンケート調査」:国土交通省が2020年9~10月において、日本・イギリス・フランス・ドイツの18~65歳の男女を対象にアンケート調査を実施(有効回答数:日本:4,376人、イギリス:2,164人、フランス:2,170人、ドイツ:2,181人)。

21 なお、総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、男性・女性それぞれにおける、直近10年間の地方圏から東京圏への転入超過数が確認できるが、東京圏への転入超過数は女性が男性を上回って推移している。

3.東京圏における実質的な可処分所得、可処分時間

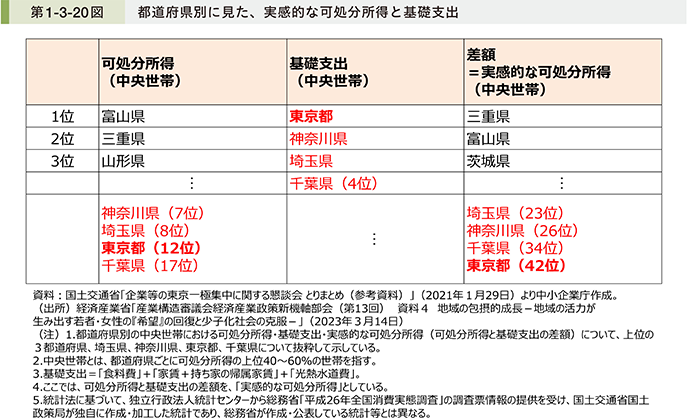

第1-3-20図は、国土交通省が算出した、都道府県別の中央世帯の可処分所得と基礎支出22を示している。これを見ると、東京圏の可処分所得に関する都道府県別の順位は比較的大きいものの、基礎支出は最上位を占める。このため、東京圏では、実感的な可処分所得23が相対的に低くなっていることが分かる。

22 各都道府県の可処分所得、基礎支出、差額(実感的な可処分所得)の数値については、国土交通省(2021c)を参照。

23 ここでいう「実感的な可処分所得」とは、可処分所得と基礎支出の差額を指す。

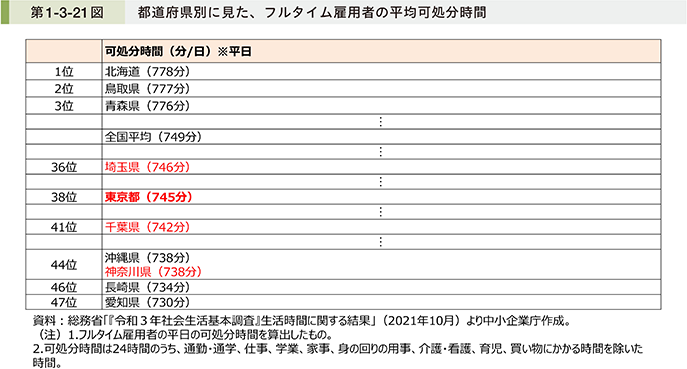

第1-3-21図は、総務省が実施した「『令和3年社会生活基本調査』生活時間に関する結果」24を基に、都道府県別に見たフルタイム雇用者の平均可処分時間である。これを見ると、東京圏の平日一日の平均可処分時間は、全国平均を下回っていることが分かる。

24 総務省「『令和3年社会生活基本調査』生活時間に関する結果」:総務省が2021年10月において、全国の10歳以上の世帯員約19万人を対象として、アンケート調査を実施。

ここまで、若者や女性が東京圏へ流入している実態について確認し、その原因として、東京圏以外の地域において賃金等の待遇条件が良い仕事が必ずしも十分ではない可能性を考察した。しかしながら、東京圏に賃金等の待遇条件を求めて移住をすることが多くあるにもかかわらず、実際には実感的な可処分所得、可処分時間は東京圏以外の地域と比較して少ないことを確認した。

こうした実感的な可処分所得等の少なさは、個人にとっては生活上の制約となるが、結婚・子育てとも関連する可能性について見ていく。

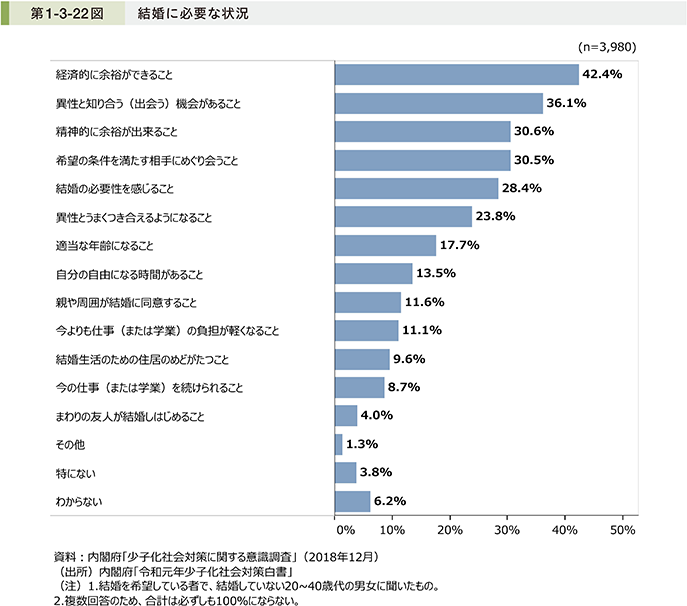

第1-3-22図は、内閣府「少子化社会政策に関する意識調査」25を基に、結婚に必要な状況を見たものである。これを見ると、結婚を希望している者で結婚していない20~40歳代の男女が、結婚すると思う状況について「経済的に余裕ができること」を最も多く挙げていることが分かる。

25 内閣府「少子化社会政策に関する意識調査」:内閣府が2018年12月において、(1)11,889人の20~59歳の男女、(2)2,117人の回答者もしくは配偶者が3年以内に妊娠・出産をした20~49歳の男女((1)と重複なし)、(3)2,076人の3年以内に結婚をした20~49歳の男女((1)と一部重複。(2)、(3)との間で重複なし)、(4)2,010人の未婚(結婚経験のない)20~49歳の男女((1)と一部重複)を対象にアンケート調査を実施。2015(平成27)年国勢調査の構成比に近似するように作成したサンプルの割付を目標数としてインターネットによる配信を行い、最終的な有効回答数を分析対象としている。

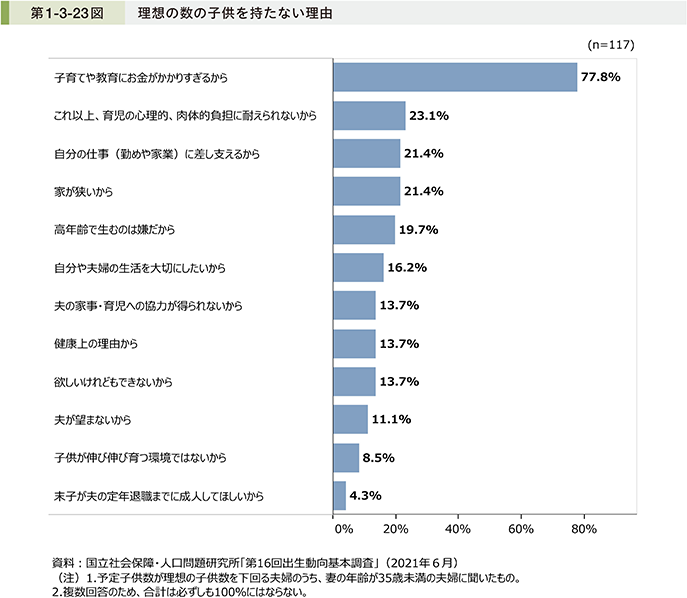

また、第1-3-23図は、国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」26を用いて、理想の数の子供を持たない理由を見たものである。これを見ると、予定子供数が理想子供数を下回る夫婦のうち、妻の年齢が35歳未満の夫婦が、理想の数の子どもを持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を最も多く挙げていることが分かる。

26 国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」:国立社会保障・人口問題研究所が2021年6月において、「令和3年国民生活基礎調査」で設定された調査区から無作為に選ばれた全国1,000調査区に居住する、14,011人の18歳以上55歳未満の独身者と、9,401人の妻の年齢が55歳未満の夫婦(回答者は妻)を対象として、アンケート調査を実施(有効回答数:独身者調査:7,826人(回収率55.9%)、夫婦調査:6,834人(回収率72.7%))。

令和5年3月14日の産業構造審議会「経済産業政策新機軸部会」(以下、「新機軸部会」という。)においては、こうした経済的な余裕のなさが、結婚・子育てに対する希望すら失わせている可能性について「地域の包摂的成長」検討チームによる資料で言及されている。また、第1項で紹介した結果も踏まえて、地方圏に所在するいわゆる中堅・中核企業が持続的に高い利益を生み出すことが、東京圏と地域間における格差の是正につながるだけでなく、賃金等の待遇条件が良い雇用が東京圏以外の地域への若者や女性の就労を促し、結果として少子化対策にもつながる可能性についても議論が行われた。

本章では、中小企業・小規模事業者における価格転嫁の状況は、感染症流行後厳しい状況にあるが、徐々に改善しつつあることを示した。また、足下の最低賃金引上げや春闘の動きを受けて、中小企業・小規模事業者において賃上げが進みつつあることや、賃上げに向けて価格転嫁や生産性向上が重要であることを示した。また、賃上げに限らず、若者・女性が「稼げる仕事・豊かな暮らし」を享受できるように地域社会を創ることが、実質可処分所得や可処分時間が少ない東京圏から地方へ若者・女性の人口移動を促し、少子化対策にも貢献し得ることを示した。

コラム1-3-3では、東京圏以外の地域において、賃金等の待遇条件が良い雇用環境の整備を通じて、若者・女性の活躍を促し、自社の業績向上につなげている企業を紹介する。

コラム1-3-3:生産性向上・利益の増加と、可処分所得や可処分時間の増加を同時に実現している地域の中小企業

新機軸部会の中では、若者・女性の「可処分所得」の増加につながる政策案として、地域の「稼ぐ力」や良質な雇用のために、地域の核となる産業政策の推進を支援するべきではないかという議論がなされた。本コラムでは、若者・女性の活躍によって、生産性向上、利益の増加、社員の可処分所得の向上を目指す中小企業を紹介する。

株式会社アデリー(山口県柳井市)は、プレゼントやギフトの企画・開発から製造、配送、販売までを一貫して手がける総合卸売企業である(資本金1億円、従業員数389名)。会社創設時から「人」重視の企業文化を前面に掲げ、特に現在の女性社長が就任した2013年に「人が真ん中」というコンセプトを掲げ、短時間勤務やリモートワーク等の働き方改革に取り組み、男女の扱いもフェアに行うことで、女性でもチャレンジし、実力を発揮しやすい環境づくりを行っている。近年は、「新しい時代の贈り物を創造する」をコンセプトに、2011年からは地元の特産品をいかした商品の企画・販売を手がけ、感染症下でも売上げは1.2倍に拡大したほか、2020年には地域未来投資促進法の支援制度を活用して物流センターを新設し、従業員も約1.7倍に増加した。

また、新機軸部会の中では、若者・女性が理想の働き方を実現するための、可処分所得に加えて可処分時間の増加につながる施策についても議論がなされた。ここでは、人的資本経営を実践することで、社員の可処分時間の獲得と労働生産性・利益向上による可処分所得の増加の好循環を実現した中小企業を紹介する。

株式会社天彦産業(大阪市大阪府)は、特殊鋼やステンレス等の加工・卸売を行う企業である(資本金2,083万円、従業員数41名)。顧客主義を体現するのは社員という考え方のもと、「社員第一主義」という経営理念を掲げている。企業文化作りの一環として、自己啓発や社内外での広報等を促す「委員会活動」を実施し、若者・女性を含めた社員のモチベーション向上を図りながら、人の価値を最大限引き出す「人的資本経営」を実践してきた。こうした中で、女性社員からの事業提案をきっかけに、語学力の高い女性を中心とした営業チーム「TWS(天彦ウェブセールス)」を組織し、インターネットを活用した海外顧客戦略を展開した。このことにより、海外取引拡大して売上げも増加し、女性の働く意欲も向上している。また、有給休暇取得率78%・子供の学校行事は原則休み・高い男性育休取得率といった、男女全ての社員の可処分時間の獲得と、会社としての生産性・利益向上により、女性の平均勤続年数も飛躍的に伸びるなど、女性が生き生きと働く場を提供し、企業業績の向上も実現している。