第3節 雇用の動向

本節では、各種統計や(株)東京商工リサーチが「令和4年度中小企業実態調査委託費(中小企業を取り巻く外部環境にかかる現状と課題に関する調査研究)」において、中小企業・小規模事業者を対象として実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」4の結果から、我が国の雇用情勢について概観するとともに、中小企業の雇用の状況について見ていく。

4 (株)東京商工リサーチ「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」:(株)東京商工リサーチが2022年12月において、全国30,000社の中小企業を対象にアンケート調査を実施(有効回答6,278件、回収率20.9%)。

1.我が国の雇用情勢

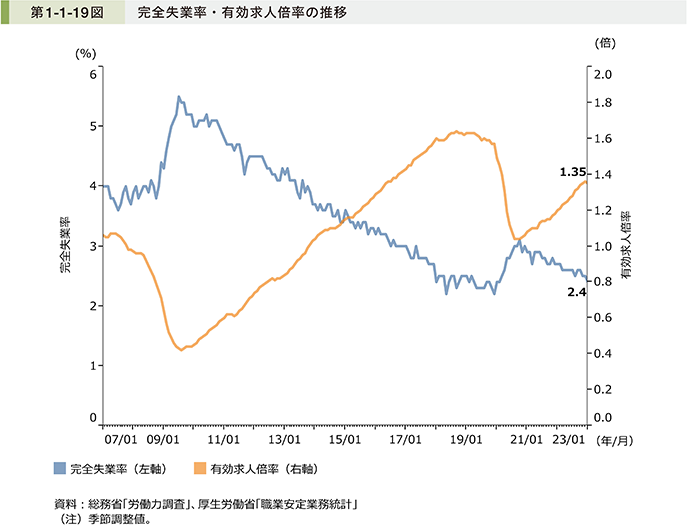

始めに、雇用情勢を示す代表的な指標として、完全失業率と有効求人倍率の推移について確認する(第1-1-19図)。完全失業率は、2009年中頃をピークに長期的に低下傾向で推移してきたが、2020年に入ると上昇傾向に転じ、その後は再び低下傾向で推移している。また、長期的に上昇傾向で推移してきた有効求人倍率も2020年に入り大きく低下したが、再び上昇傾向となっており、雇用情勢は持ち直している。

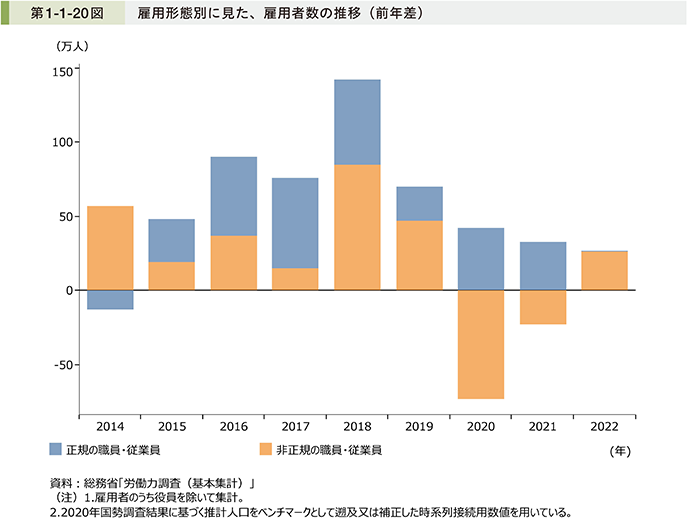

次に、雇用者数の動きを確認する。第1-1-20図は、雇用形態別に雇用者数の前年差の推移を見たものである。「正規の職員・従業員」の雇用者数は2015年から毎年前年から増加しているが、2022年においては増加幅が大きく縮小している。一方で、「非正規の職員・従業員」の雇用者数は2020年に大きく減少し、2021年も引き続き前年から減少したものの、2022年には増加に転じた。

2.中小企業の雇用状況

ここからは、中小企業の雇用をめぐる状況について見ていく。

〔1〕人手不足の課題

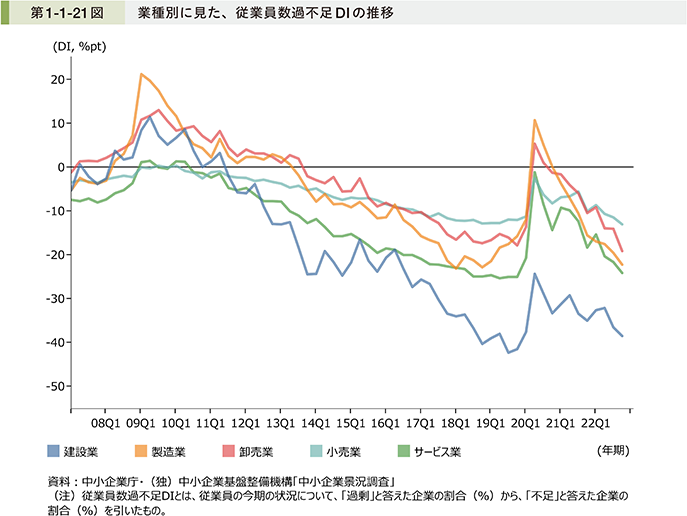

第1-1-21図は、景況調査を用いて、業種別に従業員の過不足状況を見たものである。2013年第4四半期に全ての業種で従業員数過不足DIがマイナスになり、その後は人手不足感が高まる方向で推移してきた。2020年第2四半期にはこの傾向が一転して、急速に不足感が弱まり、製造業と卸売業では従業員数過不足DIがプラスとなった。足下では、いずれの業種も従業員数過不足DIはマイナスとなっており、中小企業の人手不足感は強くなっている。

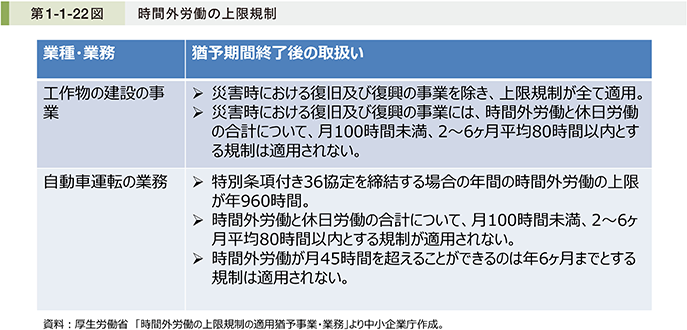

さらに、従業員の時間外労働に関する上限規制適用への対応も課題となっている。第1-1-22図は、時間外労働の上限規制について、業種・業務ごとの猶予期間終了後の取扱いの例を見たものである。これを見ると、2019年4月(中小企業においては2020年4月)から適用された時間外労働の上限規制については、一部の業種・業務において、猶予期間が設けられたが、特に工作物の建設の事業においては2024年4月以降、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が全て適用される。また、自動車運転の業務においても、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間に設定される予定となっている。

〔2〕人手不足への対応方法

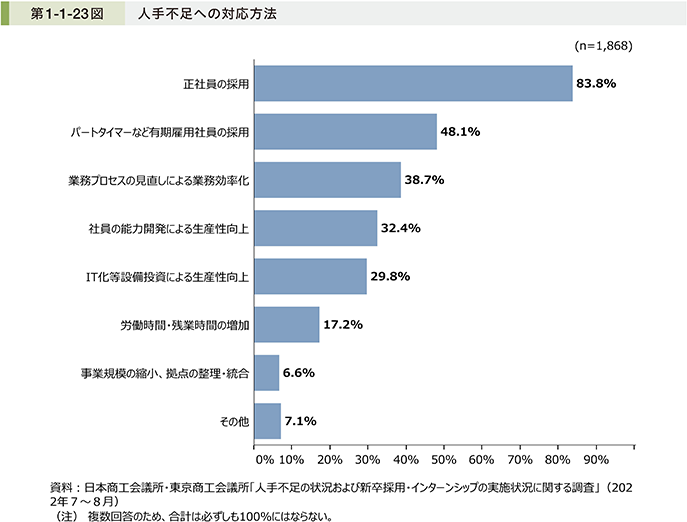

第1-1-23図は、日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」5を用いて、人手不足への対応方法を見たものである。これを見ると、人手不足への対応については、「正社員の採用」や「パートタイマーなど有期雇用社員の採用」といった人材採用の強化のほか、「業務プロセスの見直しによる業務効率化」、「社員の能力開発による生産性向上」、「IT化等設備投資による生産性向上」6が多く、人手不足に対して、省力化投資等を通じた生産性向上に取り組むことで対応する企業も一定数見られる。

5 日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」:日本商工会議所・東京商工会議所が2022年7~8月において、全国6,007社の中小企業を対象にアンケート調査を実施(有効回答2,880件、回収率47.9%)。

6 2022年版中小企業白書では、人手不足をきっかけに、デジタル化による配車業務の効率化に着手した運輸業の企業の事例として、(株)ヒサノを紹介している。

〔3〕人材確保状況

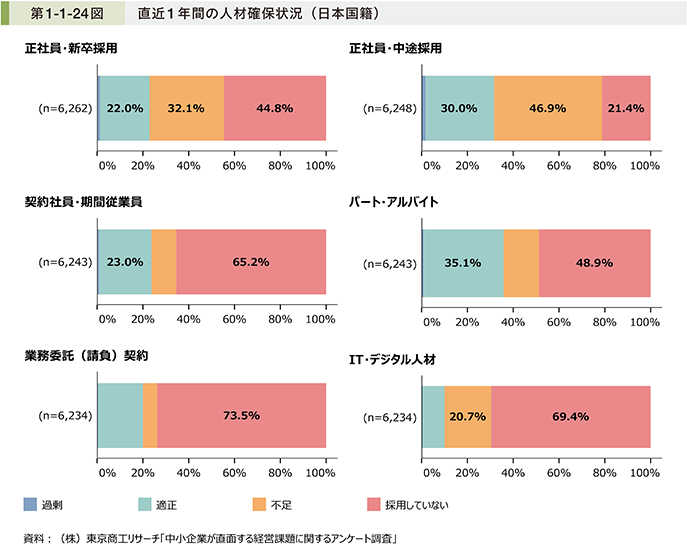

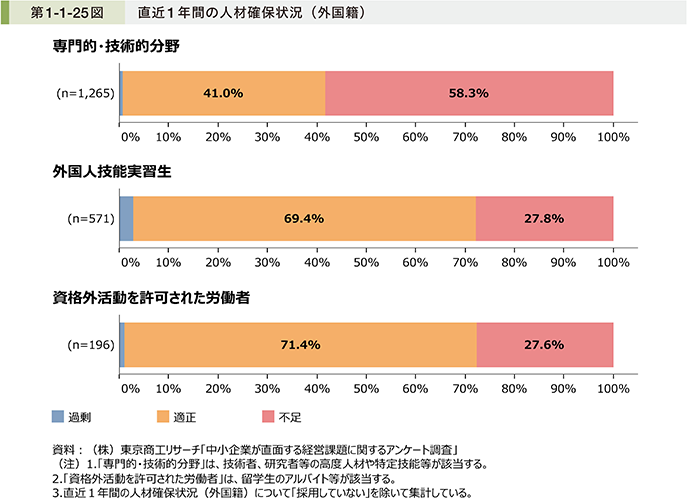

続いて、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」の結果から、中小企業の直近1年間の人材確保状況を、日本国籍と外国籍の人材に分けて確認する(第1-1-24図、第1-1-25図)。まず日本国籍の人材確保状況を見ると、2022年は新卒採用、中途採用において人材確保状況が「不足」の割合がそれぞれ32.1%、46.9%となっており、「適正」と答えた割合より高い。また、IT・デジタル人材についても、「不足」の割合が「適正」と答えた割合より高いことが分かる7。外国籍の人材確保状況としては、特に「専門的・技術的分野」の外国人労働者において不足感が高い一方で、「外国人技能実習生」、「資格外活動を許可された労働者」については、「適正」と判断されている傾向にある。

7 リクルート(2023)によると、副業・兼業も人材確保の方法として重視されており、人事担当者向け調査において、兼業・副業人材の受入れの目的については「人手不足を解消するため」が最も回答割合が高く、受入れの効果について、「人手不足を解消することができた」ことや、「社内人材にはない知識やスキルを持った人材を確保できた」といった回答が上位に挙げられている。

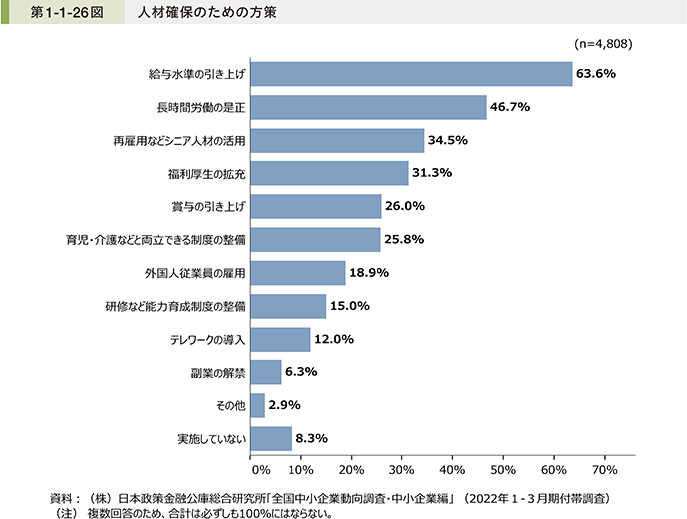

第1-1-26図は、(株)日本政策金融公庫総合研究所「全国中小企業動向調査・中小企業編」8を用いて、人材確保のための方策を見たものである。これを見ると、人材確保のために、「給与水準の引き上げ」や「長時間労働の是正」、「育児・介護などと両立できる制度の整備」、「福利厚生の拡充」を通じた職場環境の改善など、職場の魅力向上に取り組む動きも見られている。また、シニア人材、外国人材といった多様な人材を活用する企業も一定数存在することが分かる。

8 (株)日本政策金融公庫総合研究所「全国中小企業動向調査・中小企業編」:(株)日本政策金融公庫総合研究所が2022年1~3月において、全国6,007社の中小企業を対象にアンケート調査を実施(有効回答2,880件、回収率47.9%)。