第3節 危機を乗り越えていくために必要な中小企業の取組

予期せずして発生したコロナ・ショックを乗り切るため、大規模な資金繰り支援が実施され、倒産件数は低位で推移している。一方で、感染症流行による事業環境の変化を踏まえて、企業は事業の継続・成長や、借入金の返済原資の確保のため、再び収益力を回復させることが必要である。

本節では、感染症の影響を小さく抑えられた企業や、感染症流行下でも回復を遂げている企業の特徴を分析し、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナを見据えた経営戦略策定の重要性について、明らかにする。

1.過去の経営危機を乗り越えるための取組

感染症は多くの中小企業に影響を与えたが、こうした大きな危機は過去にも繰り返し発生してきた。ここでは、過去中小企業が乗り越えてきた経営危機と、それを乗り越えるために実施した取組について、確認する。

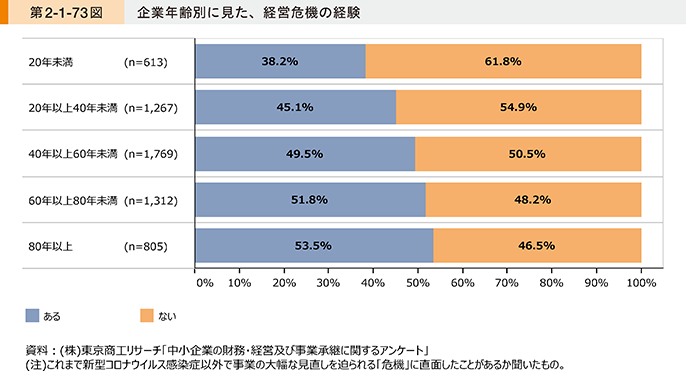

第2-1-73図は、企業年齢別に、過去事業の大幅な見直しを迫られる危機(以下、「経営危機」という。)に直面したことがあるかを見たものである。約半数の企業が経営危機を経験したことが「ある」と回答しており、企業年齢の高い企業ほど、経験したことが「ある」と回答した企業の割合が高いことが分かる。

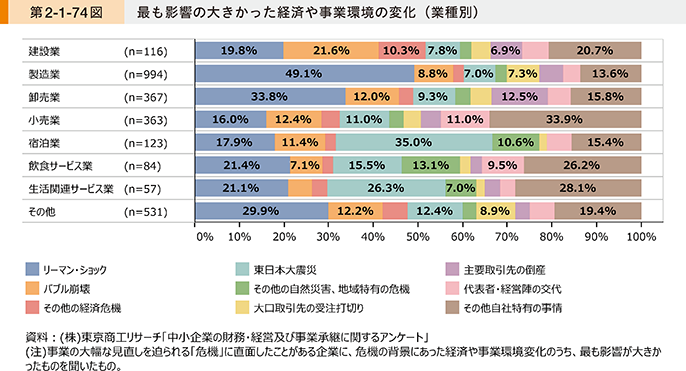

経営危機の背景にあった経済や事業環境の変化について、業種別に見たものが第2-1-74図である。リーマン・ショックなど経済危機に関する回答は製造業や卸売業で多く、東日本大震災など自然災害に関する回答は宿泊業や生活関連サービス業で多いことが分かる。

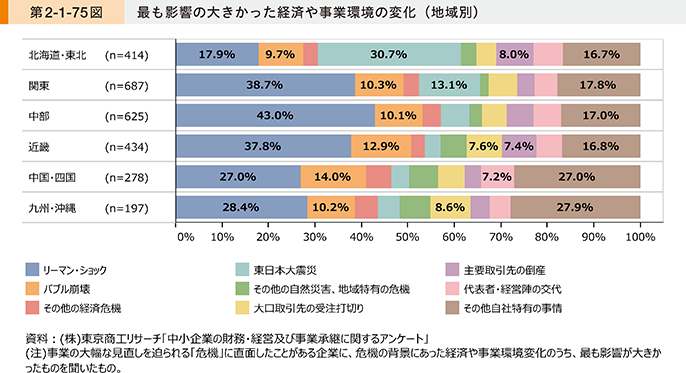

同様に、地域別で見たものが第2-1-75図である。近年では、リーマン・ショックに関する回答は関東地方、中部地方、近畿地方で多く、東日本大震災に関する回答は北海道・東北地方、関東地方で多いことが分かる。

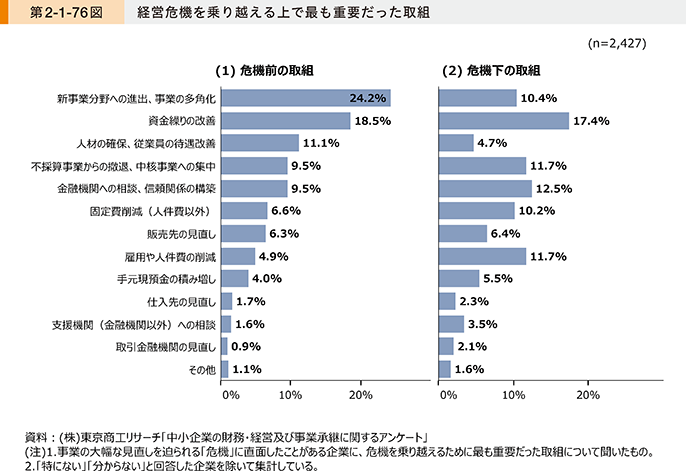

第2-1-76図は、経営危機を乗り越える上で最も重要だった取組について見たものである。危機前の取組としては、「新事業分野への進出、事業の多角化」と回答した企業の割合が最も高いことが分かる。また、危機下の取組を見ると、「資金繰りの改善」と回答した企業の割合が最も高いことが分かる。

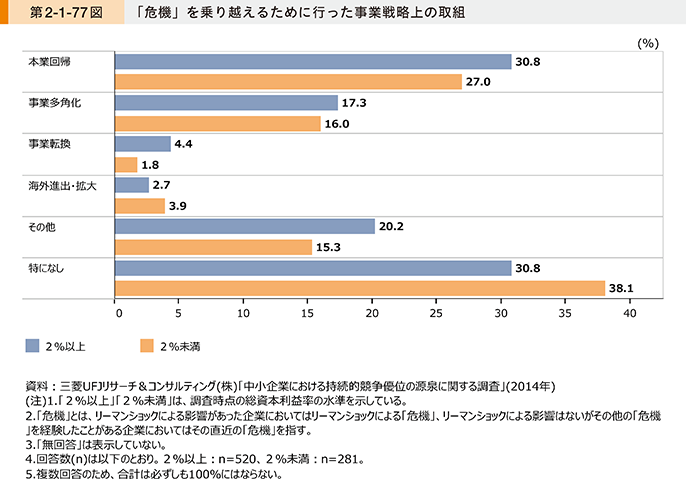

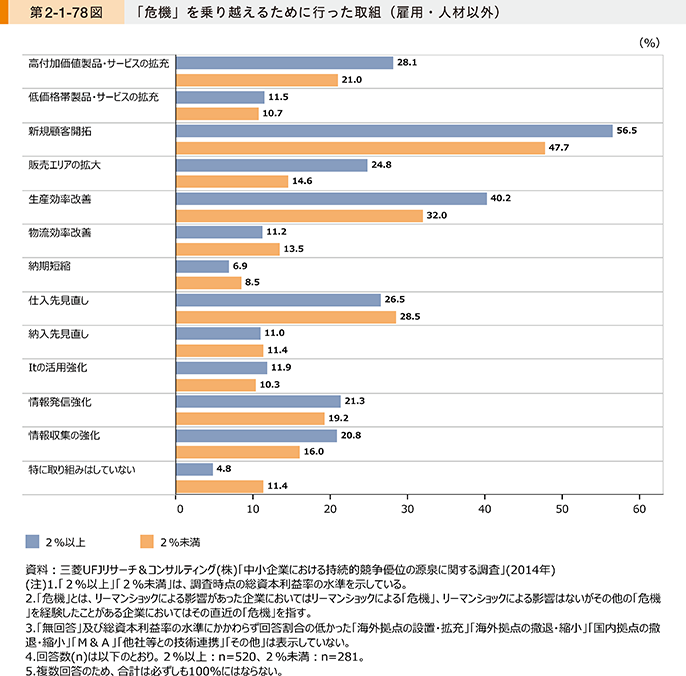

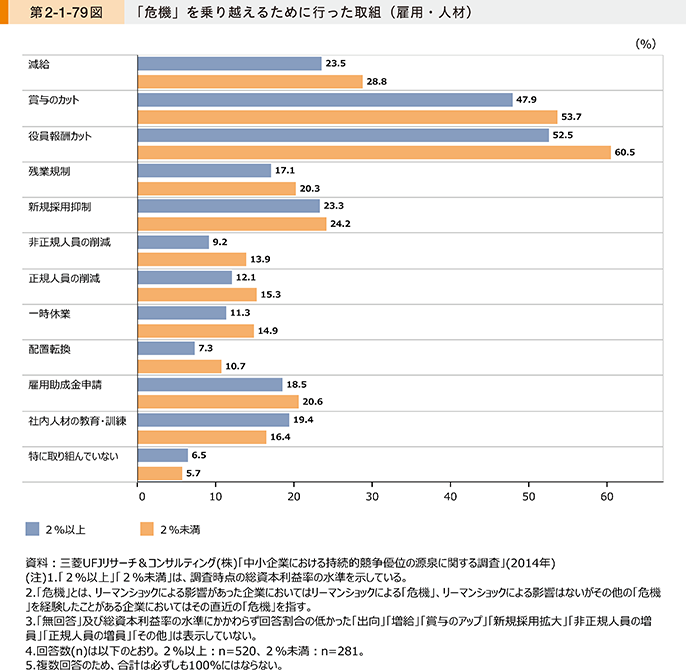

ここからは、危機下の取組がその後の経営パフォーマンスにどのように影響していったかについて、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が(株)日本政策金融公庫総合研究所からの委託を受けて、2014年に実施した「中小企業における持続的競争優位の源泉に関する調査」を基に見ていく。本調査では、調査時点の総資本利益率が2%以上の企業を経営パフォーマンスの高い企業と位置づけ、2%以上の企業と2%未満の企業が過去経営危機を乗り越える上で行った取組について比較分析を行っている。

第2-1-77図は、経営危機を乗り越えるために行った事業戦略上の取組を見たものである。2%未満の企業の方が「特になし」と回答した企業の割合が高いことが分かる。経営危機を乗り越えるために、事業戦略の見直しを行うことの重要性が示唆される。

第2-1-78図は、経営危機を乗り越えるために行った取組(雇用・人材以外)について見たものである。2%以上の企業では、「新規顧客開拓」、「生産効率改善」、「高付加価値製品・サービスの拡充」と回答した企業の割合が高く、2%未満の企業と比べても高いことが分かる。

第2-1-79図は、経営危機を乗り越えるために行った取組(雇用・人材)について見たものである。2%以上の企業、2%未満の企業いずれでも「減給」、「賞与のカット」、「役員報酬カット」と回答した企業の割合が高いことが分かる。一方で、2%以上の企業では、2%未満の企業に比べて、「社内人材の教育・訓練」と回答した企業の割合が比較的高いことが分かる。

第1節でも確認したとおり、中小企業では損益分岐点比率が高く、急激な売上高の減少に対しては固定費の削減が短期的には大きな効果がある一方、危機を乗り越えて再び成長軌道に戻っていくためには、「高付加価値製品・サービスの拡充」「新規顧客開拓」「生産効率の改善」「社内人材の教育・訓練」といった、新たな経営戦略の策定や業務改革も並行して進めていく必要があると推察される。

2.経営計画の運用と感染症の影響の関係性

ここからは、今般の感染症の影響に関して分析していく。

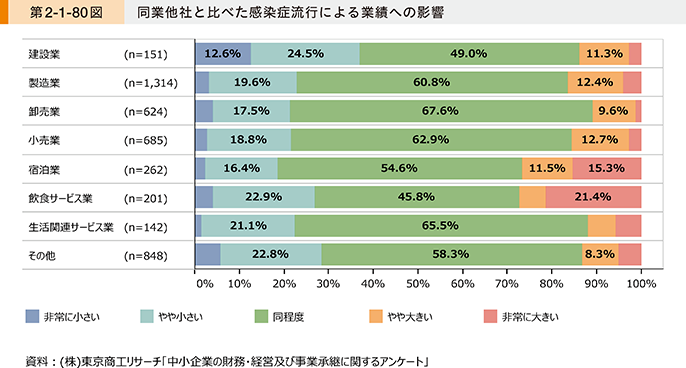

第2-1-80図は、感染症が業績にマイナスの影響を与えたと回答した企業に対し、売上高の水準の変化とは別に、同業他社と比較したときの影響の大小を聞いたものである。業種を問わず、小さかったと回答する企業が一定数存在する。同業種の中でも影響に差異があるということは、外的要因以外に、企業の備えに違いがあったことも考えられる。

経営方針や事業環境などを整理する手法の一つに、経営計画の策定がある。経営計画の策定や運用を通して、自社のおかれた事業環境や、その変化に対して取るべき行動を明確化し、経営改善のPDCAサイクルを回していくことが重要である28。本項では、経営計画の運用(見直し)の状況と感染症のマイナスの影響の関係を比較分析していく。

28 2020年版小規模企業白書第3部第2節

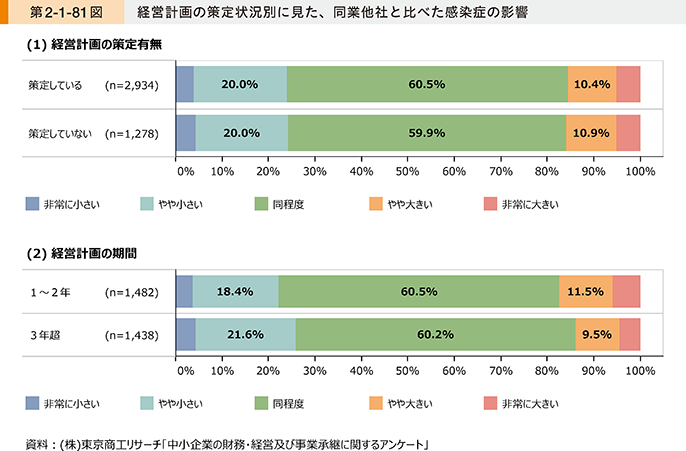

第2-1-81図は、経営計画の策定有無と、策定している場合の経営計画の策定期間別に感染症の影響について見たものである。経営計画を策定しているかどうかで感染症の影響は変わらない一方、経営計画の期間が長い企業の方が、影響がやや小さいことが分かる。

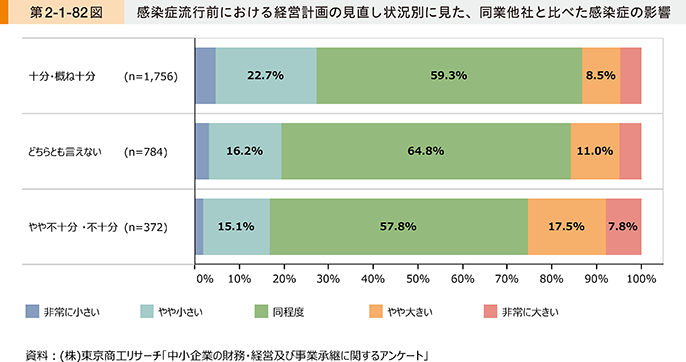

第2-1-82図は、感染症流行前における、経営計画の実績の評価や見直しの状況別に、感染症の影響について見たものである。経営計画を十分に見直してきた企業の方が、感染症の影響が小さいことが分かる。

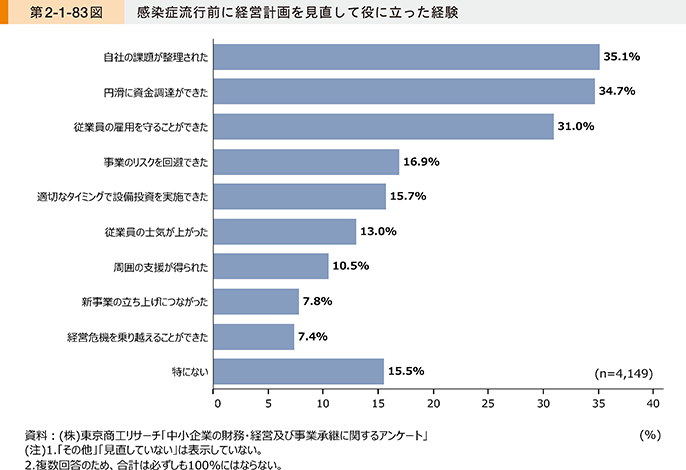

第2-1-83図は、感染症流行前において、経営計画を見直して役に立った経験について見たものである。「自社の課題が整理された」、「円滑に資金調達ができた」と回答した企業の割合が高いことが分かる。「経営危機を乗り越えることができた」を回答した企業の割合は低いが、円滑に資金調達ができたことで危機に陥らなかった可能性も考えられる。

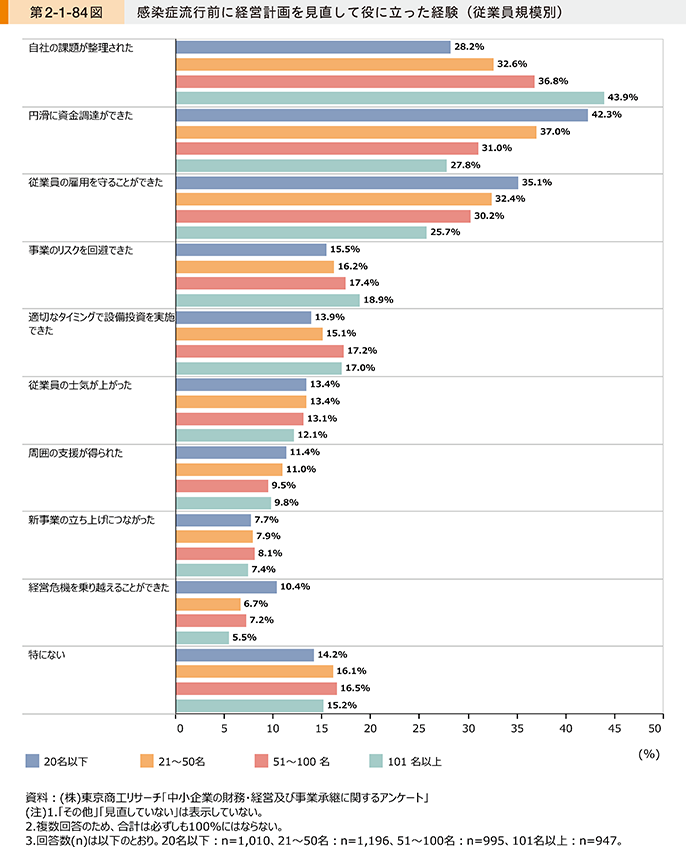

経営計画を見直して役に立った経験について、従業員規模別に見たものが第2-1-84図である。従業員数が多い企業ほど「事業のリスクを回避できた」「自社の課題が整理された」の回答割合が高いことが分かる。また、従業員数が小さい企業ほど「円滑に資金調達ができた」「従業員の雇用を守ることができた」の回答割合が大きいことが分かる。

一般的に、企業にとって経営計画を明文化する必要性が生じるかどうかは、従業員や株主、金融機関などのステークホルダーとの関係性にもよるが、経営計画を策定した場合には、それが足元の状況に即したものになっているか、点検していくことが重要である。こうした取組ができている企業では感染症流行下のような大きな事業環境変化にも強い可能性があることが推察される。

第1部ではリスクに備える手段として、BCPの策定について触れたが、事例2-1-10のように、災害や感染症も事業の多々あるリスクの一つとして、経営計画の中に記載し、備えてきた企業も存在する。日頃から事業のリスクや経営課題を明確にしておくことが、予期せぬリスクが発生した場合への対応力も高まる可能性がある。

事例2-1-10:北良株式会社

事業継続力を意識した経営計画を策定していたことで、迅速な感染症対策と新規事業創出につなげた企業

経営戦略

所在地 岩手県北上市

従業員数 77名

資本金 1,000万円

事業内容 石油・鉱物卸売業

▶東日本大震災を契機に事業継続を最優先する経営計画を策定

岩手県北上市の北良株式会社は、家庭用・産業用・医療用ガスの製造・販売及び在宅患者向けの医療サービスを主力事業とする企業である。2008年の岩手・宮城内陸地震を機に事業継続への意識が高まり、2011年の東日本大震災によって新たに露見した課題も踏まえて、事業継続を最優先する経営計画を策定した。部門横断のメンバー約15名で構成される防災チームが中心となり、発電機や非常用ライトなどの点検を毎月実施。夜間の停電訓練や炊き出し訓練も年2回実施するなどしてきた。事業継続に関する取組は、詳細なルールに基づいて実施しているものもあるが、発生し得るリスクの全てを想定できるわけではないので、有事の際の判断基準や基本的方針だけを定めている部分もあるという。また、同社の従業員は医療機関や在宅患者宅にも出入りするため、感染症流行前から従業員に検温を実施するなど、自然災害だけでなく衛生面での対策も行ってきた。2020年、感染症流行の兆しが見えると、体温を報告していない者には催促メールが送られるシステムを導入。消毒用アルコールやアクリル板の設置、作業エリアの区分けなど早急にオフィスのレイアウト変更が行われ、テレワークの交代実施が開始された。

▶従業員の安全確保と並行して地域社会へも貢献

感染症流行を踏まえた社内の体制整備を進める一方で、同社の笠井健社長は、患者やその家族から消毒用アルコールが入手困難であるという悩みを聞いた。自社では対応できないため、友人である酒造メーカー、株式会社南部美人の久慈浩介社長に消毒用アルコールの製造ができないか相談。同社が全量買取りを約束して2020年4月27日に製造を開始した。無償配布を条件に行政から製品の取扱いが許され、相談から10日ほどで岩手県内の医療機関や在宅患者、従業員へ配布を開始できた。日頃からの中小企業同士の信頼関係に加え、それぞれが税務署や保健所、医療行政と密接につながっていたことが迅速な対応を可能にした。

▶事業継続への取組が自社のイメージアップと新規事業創出をもたらす

感染症流行後、工場、飲食店向けや医療用のガス需要が減少した一方、在宅率の上昇により家庭用ガスの需要が増加し、売上げ全体としては感染症の影響を最小限に抑えることができた。しかし、事業継続に対する意識の高さが従業員を守るだけでなく地域貢献にまでつながった点で、事業継続を最優先とした経営計画の存在が大きな効果をもたらした。消毒用アルコールの配布は、結果的に同社の信用やイメージの向上にもつながった。

笠井社長は事業継続のためのコストは小さくはないものの、教育研究費、新規事業開発費として捉えることもでき、また従業員の定着率向上にも寄与することから、投資効果は高いと判断している。実際、同社のユニークな取組が広く知られ、自社開発の自動安否確認システムが大手企業に採用されるなど、新規事業として利益を生み出すようになってきた。同社では単独の事業継続計画(BCP)を策定せず、経営計画の中で包括的な事業継続に向けた取組を実施している。「立派なBCPのみを策定しても、想定外のケースに対応できるとは限らないし、『災害のため』だけを意識した取組は続かない。事業継続の取組は日頃の業務とひも付けて実施することで、危機を乗り越える力の強化につながる。」と笠井社長は語る。

3.売上高回復企業の特徴

本項では、売上高回復の見通しと、売上高が既に回復している企業の意識や取組について分析することで、今後中小企業が危機を乗り越えるために必要な取組について確認していく。

〔1〕売上高回復の見通し

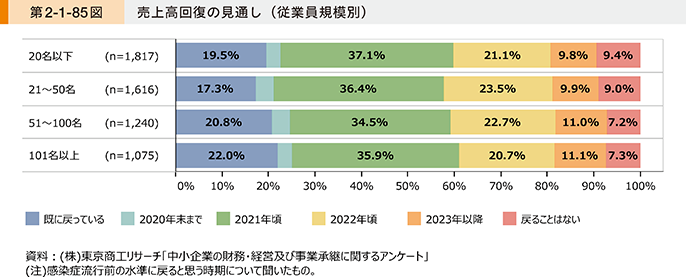

はじめに、売上高が感染症流行前の水準に戻ると予想する時期について見ていく。第2-1-85図は従業員規模別に比較したものであるが、従業員規模による違いは見られない。

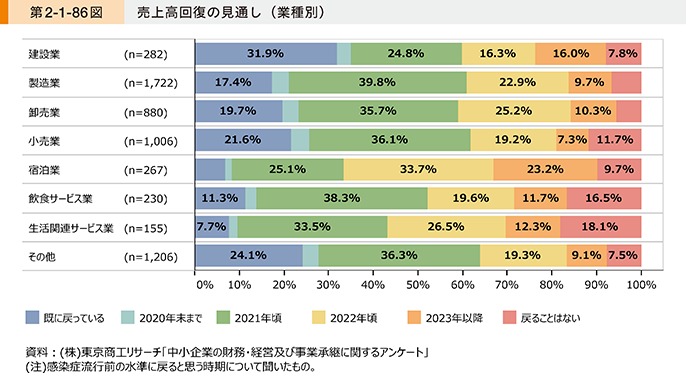

第2-1-86図は、業種別に比較したものである。宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業では回復に長期を要すると考えていることが分かる。また、飲食サービス業、生活関連サービス業では「戻ることはない」の回答割合が2割近くとなっている。

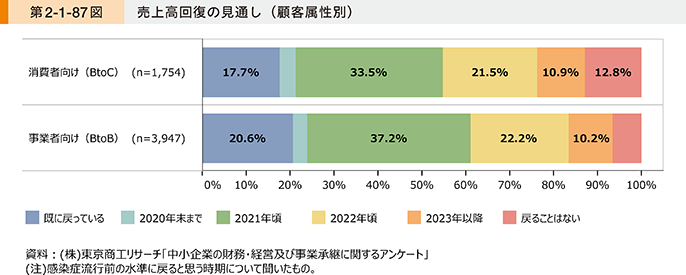

第2-1-87図は、顧客属性別に比較したものである。BtoCの方が、感染症流行前の水準に戻るまで長期を要すると考えていることが分かる。

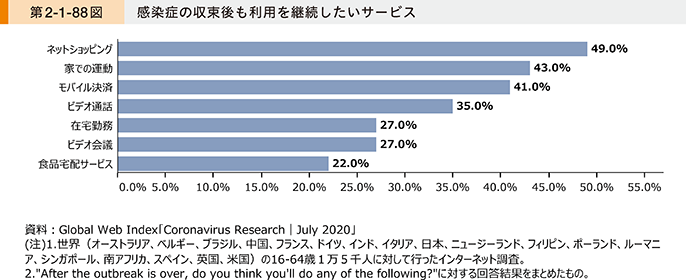

第2-1-88図は、調査会社が世界18か国の1万5千人の個人に行ったアンケート結果である。感染症の収束後も利用を継続したいサービスについて、ネットショッピング(49%)、家での運動(43%)、モバイル決済(41%)、ビデオ通話(35%)、在宅勤務(27%)、ビデオ会議(27%)、食品宅配サービス(22%)が挙げられており、感染症の収束後も感染症を契機に拡大した需要が今後残っていく可能性もある。

今後、売上高が戻らない前提で、感染症流行下で拡大した需要を捉えながら、収益構造や事業内容を見直していく必要性に迫られる企業が相応に出てくるものと考えられる。

〔2〕同業他社と比べた回復状況

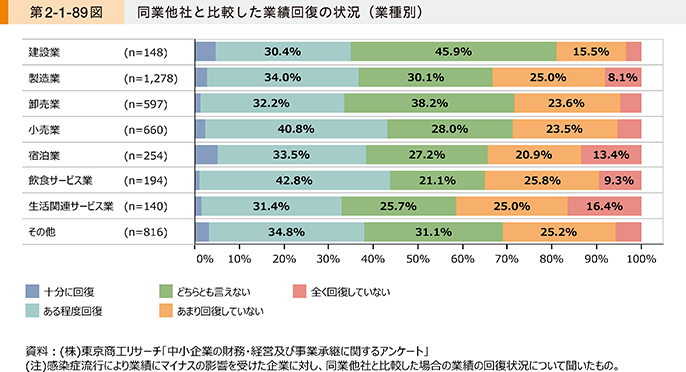

第2-1-89図は、感染症流行により業績にマイナスの影響を受けた企業における、同業他社と比較した業績の回復状況について、業種別に見たものである。前節 では宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業などで感染症が売上高に与えた影響が大きかったことを確認したが、同業他社比では回復しているという認識を持つ企業は業種を問わず3割以上存在することが分かる。

そこで、前項で見た感染症による総合的な影響とは別に、感染症の影響により売上高が減少した後、大きく回復させた企業(以下、「売上高回復企業」という。)と、比較的回復していない企業に分けて、意識や取組の違いについて分析することで、今後中小企業が危機を乗り越えるために必要な取組について確認していく。具体的には、感染症流行後(4~9月)に前年同月比で売上高が最も落ち込んだ企業の中で、落ち込みの度合いが近い企業群ごとに、売上高回復企業を約半数抽出し、その他の企業との比較分析を実施した29。

29 抽出の詳細については付注2-1-1参照。回復幅が特に大きかった企業を「売上高回復企業」としており、それ以外にも売上高が回復している企業も存在することから、売上高が回復した企業の割合を示しているものではないことに留意が必要である。

〔3〕経営計画の見直しと売上高回復の関係性

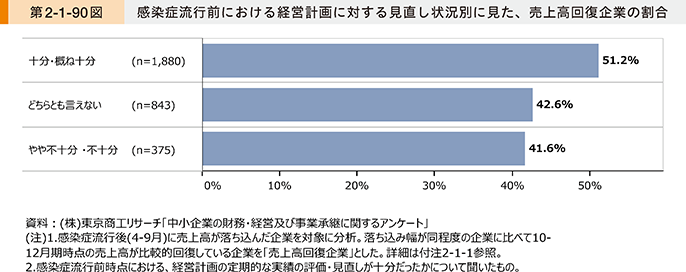

第2-1-90図は、感染症流行前時点で、経営計画に対する定期的な評価・見直しを十分に実施してきたか見たものである。十分に見直している企業ほど、売上高回復企業の割合が高いことが分かる。

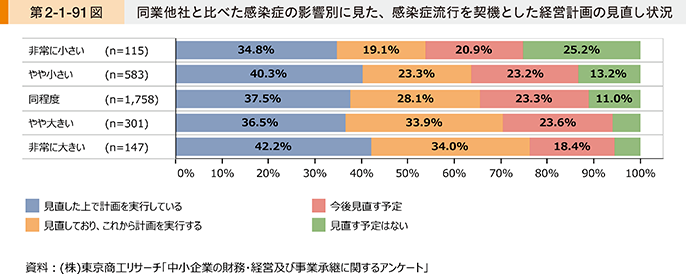

経営計画を策定している企業について、感染症流行下における計画の見直し状況別に、同業他社と比べた感染症のマイナスの影響別に見たものが第2-1-91図である。感染症の影響が大きかった企業ほど、見直している又は見直す予定のある企業が多いことが分かる。

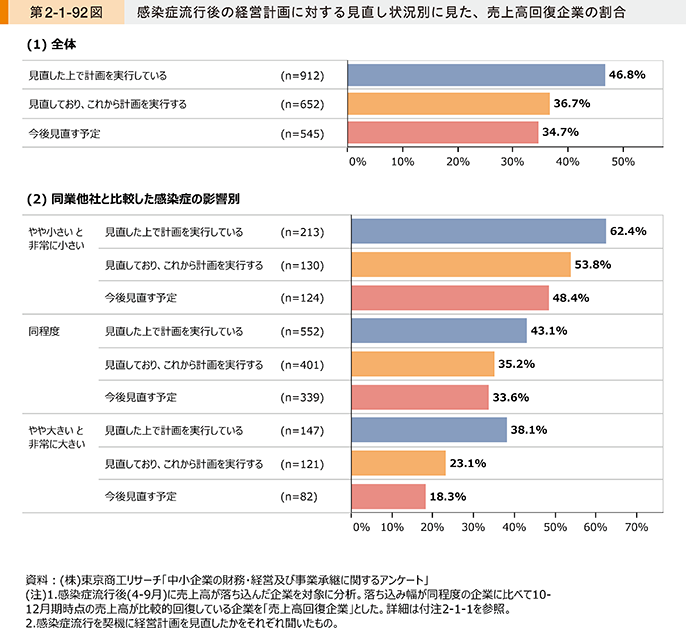

感染症流行後の見直し状況別に、売上高回復企業の割合を見たのが第2-1-92図である。売上高回復企業の割合は、「見直した上で計画を実行している」と回答した企業で最も高いことが分かる。また、感染症の影響が大きかった企業の中で比較しても、同様に「見直した上で計画を実行している」と回答した企業が最も高いことが分かる。感染症の影響が持続する中で、計画の見直しに一早く取り掛かったかと、売上高が回復しているかの間には、関係があることが推察される。

〔4〕事業環境変化への対応状況と売上高回復の関係性

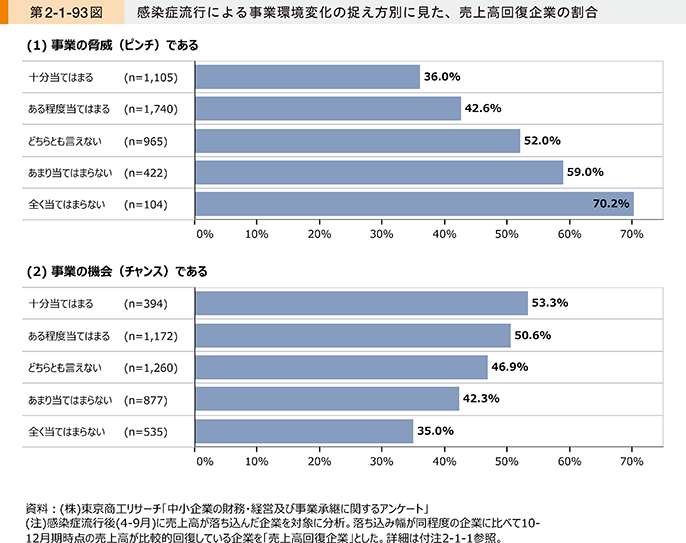

第2-1-93図は、感染症流行による事業環境変化の捉え方を見たものである。感染症の流行を事業の脅威(ピンチ)だと感じている企業ほど売上高回復企業の割合が低く、機会(チャンス)だと感じている企業ほど高いことが分かる。

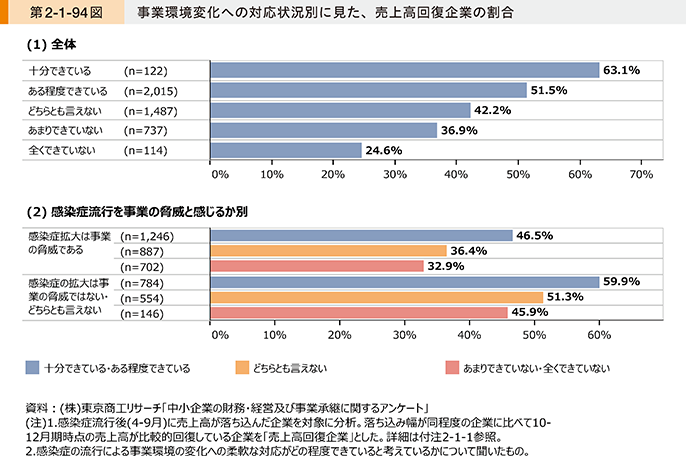

第2-1-94図は、事業環境の変化に対し、柔軟な対応ができているかについて見たものである。柔軟な対応ができている企業ほど、売上高回復企業の割合が高いことが分かる。また、事業環境の変化を脅威と感じている企業でもそうでない企業でも、同様の傾向にあることが分かる。

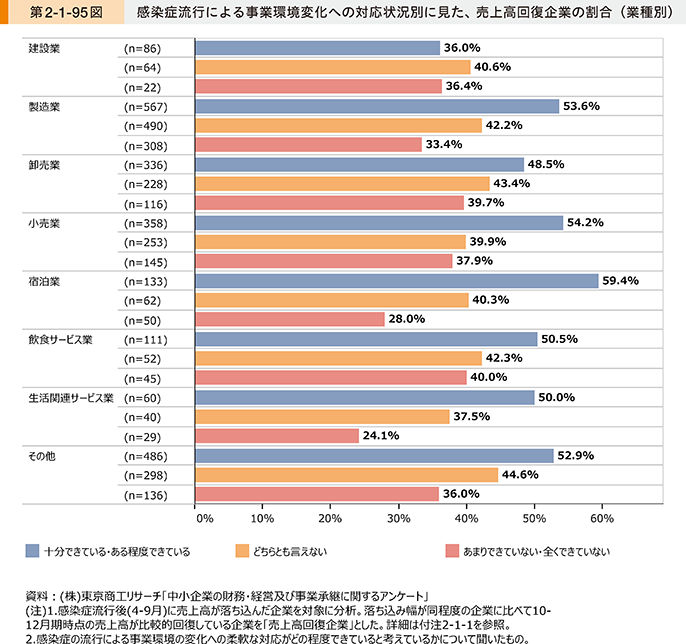

同様に、業種別で見たものが第2-1-95図である。建設業を除き、柔軟な対応ができている企業ほど、売上高回復企業の割合が高いことが分かる。

〔5〕事業環境変化への対応に向けた取組

(1)新製品・サービスの開発・提供

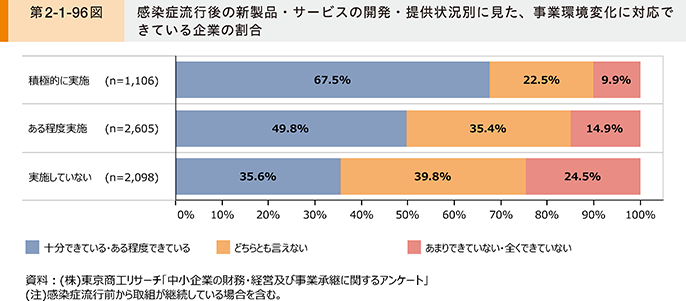

柔軟な対応を実現していくために必要な取組として、新製品・サービスの開発・提供がある。第2-1-96図は、感染症流行後に新製品・サービスの開発・提供をどの程度実施しているか別に、事業環境の変化に柔軟に対応できていると感じているか見たものである。積極的に実施しているほど、「十分できている」、「ある程度できている」と回答した企業の割合が高いことが分かる。

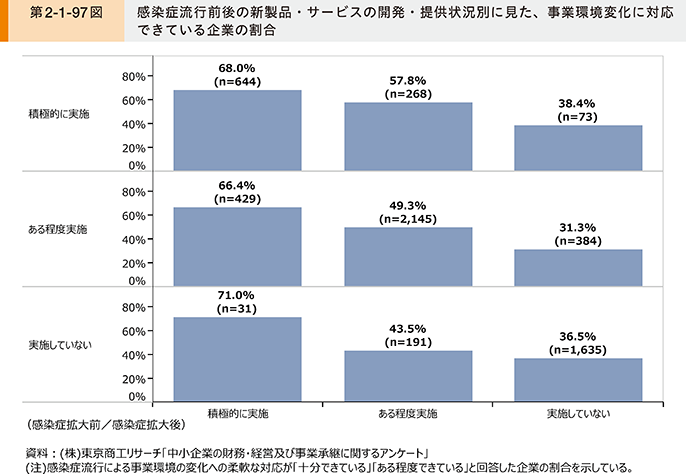

「十分できている」、「ある程度できている」と回答した企業の割合を、より詳細に見たのが第2-1-97図及び第2-1-98図である。第2-1-97図では、感染症流行前から実施していたかどうかについても確認している。これを見ると、感染症流行前は実施していなかった企業でも、感染症流行後に積極的に実施している企業の方が、柔軟に対応できていると感じている企業の割合が高いことが分かる。

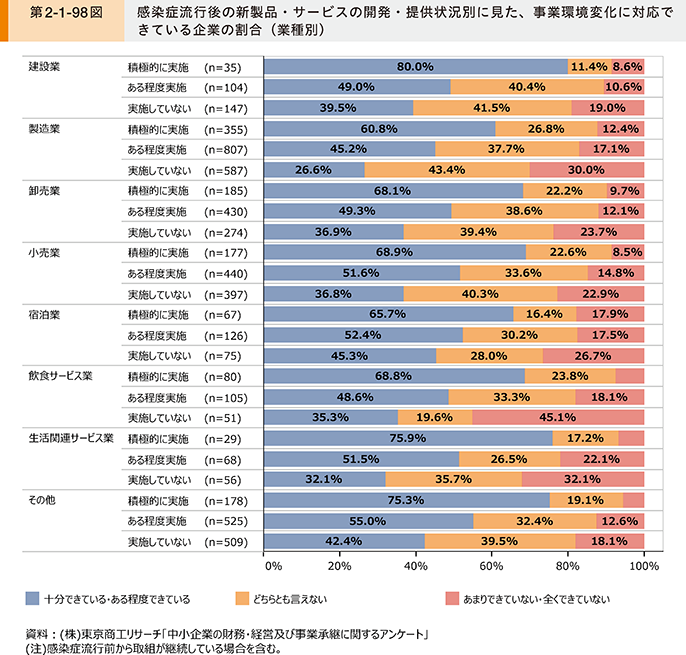

第2-1-98図は、業種別に見たものである。感染症の影響が大きかった業種を含め、すべての業種で実施している企業ほど、割合が高いことが分かる。

(2)新事業分野への進出

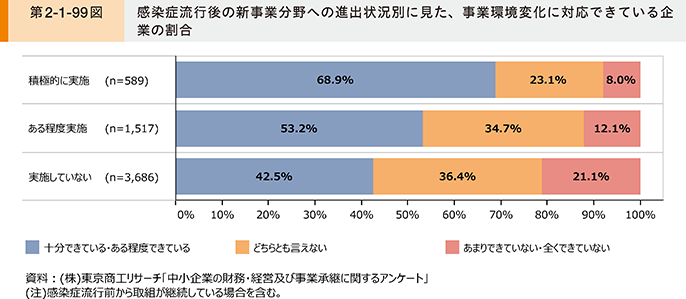

既存の事業の中で新たな製品・サービスを検討するほかに、他の事業分野に進出していく方法もある。第2-1-99図は、感染症流行後に新事業分野への進出をどの程度実施しているか別に、事業環境の変化に柔軟に対応できていると感じているか見たものである。積極的に実施しているほど、「十分できている」、「ある程度できている」と回答した企業の割合が高いことが分かる。

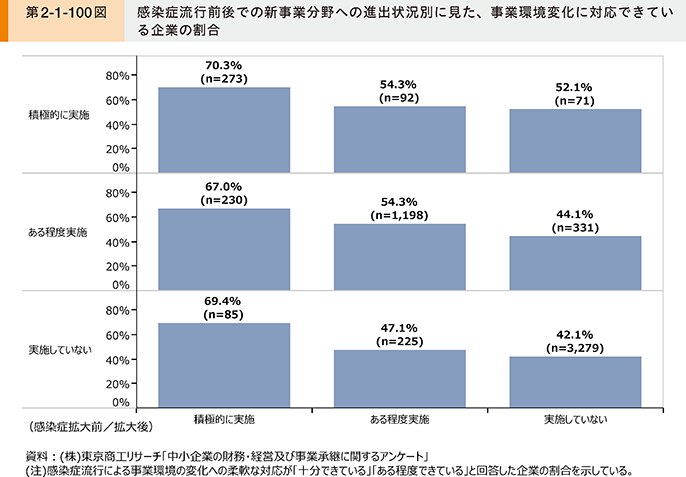

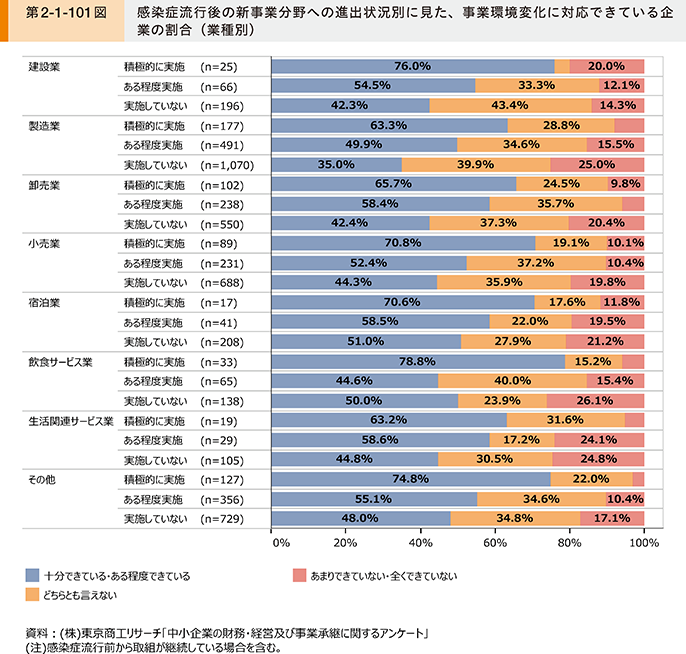

「十分できている」、「ある程度できている」と回答した企業の割合を、より詳細に見たのが第2-1-100図及び第2-1-101図である。第2-1-100図では、感染症流行前から実施していたかどうかについても確認している。これを見ると、感染症流行前は実施していなかった企業でも、感染症流行後に積極的に実施している企業の方が、柔軟に対応できていると感じている企業の割合が高いことが分かる。

第2-1-101図は、業種別に見たものである。飲食サービス業では「実施していない」企業における割合が「ある程度実施」している企業における割合を上回っている。また、生活関連サービス業では「積極的に実施」している企業と「ある程度実施」している企業の間で割合の差が少ないことも分かる。

(3) 従業員の能力開発、トライアンドエラーの環境

事業環境の変化への柔軟な対応は、経営者だけでなく従業員を含めて企業全体が取り組んでいく必要がある。第2-1-102図は、感染症流行後に従業員の能力開発・ノウハウ取得のための研修の実施状況別に、事業環境の変化に柔軟に対応できていると感じているか見たものである。積極的に実施しているほど、「十分できている」、「ある程度できている」と回答した企業の割合が高いことが分かる。

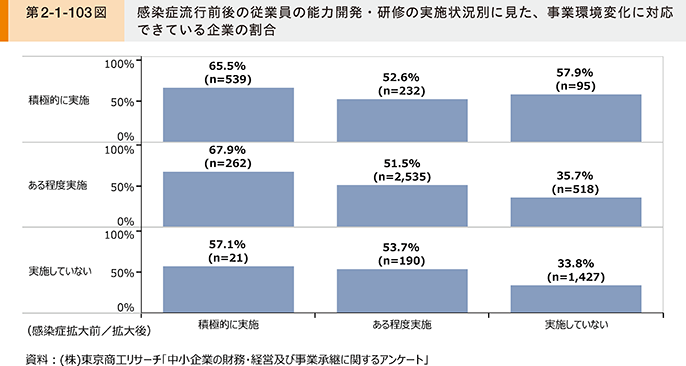

「十分できている」、「ある程度できている」と回答した企業の割合を、より詳細に見たのが第2-1-103図及び第2-1-104図である。第2-1-103図では、感染症流行前から実施していたかどうかについても確認している。これを見ると、感染症流行前に「積極的に実施」していた企業では、流行後の実施状況にかかわらず割合が高いことが分かる。

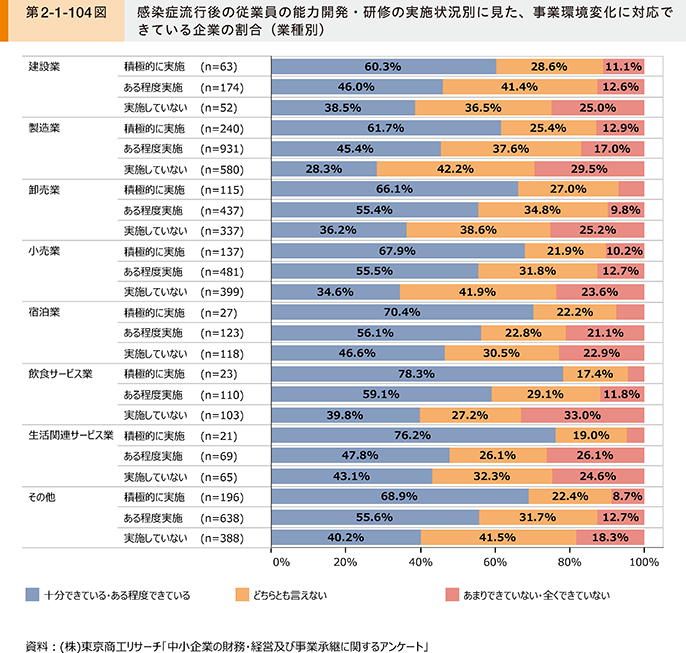

第2-1-104図は、業種別に見たものである。感染症の影響が大きかった業種を含め、すべての業種で実施している企業ほど、割合が高いことが分かる。

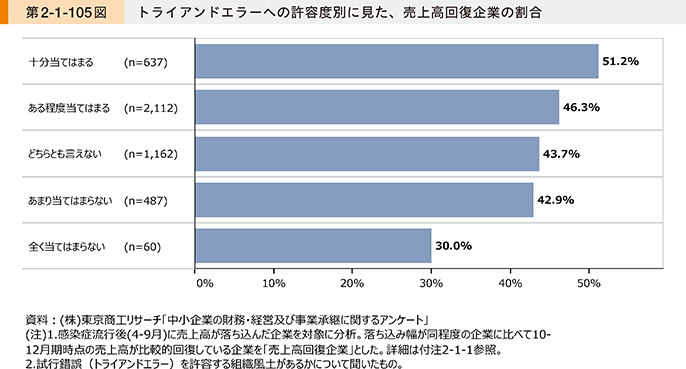

第2-1-105図は、試行錯誤(トライアンドエラー)を許容する組織風土があるか別に、売上高回復企業の割合を見たものである。当てはまる企業ほど、売上高回復企業の割合が高いことが分かる。事業環境が変化する中でも失敗を恐れず新たな取組に挑戦し続けることが重要であるといえよう。

事例2-1-11や事例2-1-12は、感染症による影響を大きく受けたものの、感染症流行前から事業環境の変化に合わせて柔軟に経営戦略を見直してきていたことが、感染症流行の影響を乗り切る上でも功を奏している事例である。いずれも経営理念やビジョンが明確になっている点も特徴的である。企業や経営者が実現したい理念やビジョンは保ちつつ、事業領域や取組については柔軟な発想で見直しを進めていくことが重要といえよう。

事例2-1-11:株式会社ゲイト

自社の強みを軸とした事業の再構築に抜本的に取り組み、感染症を含めた事業環境の変化に柔軟に対応する企業

経営戦略

所在地 東京都墨田区

従業員数 40名

資本金 4,000万円

事業内容 飲食店、漁業、食料品製造業

▶仕入値の上昇が止まらず、戦略を見直す

東京都墨田区の株式会社ゲイトは、食材の自社調達に強みを持つ飲食店を経営する企業である。同社の五月女圭一社長は、2010年から飲食店経営に携わり、2012年に独立。当初は株式上場も視野に多店舗展開を戦略としていた。しかし、東日本大震災後の電気料金の高騰を皮切りに、食材費や物流費なども上昇。問屋からの仕入値が毎年10~15%も値上がりしていく中、周囲の飲食店は食材を安いものに変更するコスト削減戦略を採ることで耐えていたが、五月女社長は、「このままでは東京の顧客においしい食材を提供できなくなる」と危機感を抱き、問屋からの仕入れに掛かる支出を抑えて、抑えた分を他の支出や投資に回すことで、有意義に活用できないか検討し始めた。

▶漁業に進出し独自のサプライチェーンを構築、多店舗展開の戦略も見直し

2016年、五月女社長は三重県の漁村に赴き、味は良いのに市場に流通していない魚が存在することを知った。市場ではある程度需要が見込める魚にしか値がつかないためである。そこで五月女社長は、市場に出回らない魚を釣って運べば、漁師や市場と衝突せずに、魚の自社調達を実現できるかもしれないと考えた。2018年、同県尾鷲市で漁船を購入。漁師の高齢化に悩んでいた現地の漁業協同組合は、五月女社長の組合加入を認めてくれた。自社で魚を釣り、加工し、道中で農産物も仕入れながら三重から東京へ運ぶ。独自のサプライチェーンの構築が進む中で、店舗設計も見直した。店舗数は縮小し、替わりにプロサッカーファン向けのイベントスペースを新設するなど、不特定多数の来店型から同社の店に足を運ぶ明確な理由をつくるための仕掛けづくりに注力した。

▶先を見据えて変化をいとわない姿勢で感染症流行を乗り切る

感染症流行により、2020年3月の売上げは前年比95%減となった。経済産業省のパンフレットや、官房長官の記者会見、国会の各委員会のネット中継までチェックして動向を先読み。金融支援策が立ち上がるとすぐに資金調達を行い、目先の資金繰りの心配をしないで対策を考える時間を確保した。まず、会食で訪れることが多い商社の経営者の話から、企業の宴会需要は当面戻ることはないと判断。既存店12店舗のうち千代田区の1店舗を残し、他店舗は閉鎖した。業績への影響は大きいが、店舗数の縮小自体は元々進めていたため、計画が早まったと前向きに考えているという。残した1店舗では、感染症流行下のニーズを捉えた魚の持込み調理サービスが奏功し、同年12月は前年同月比100%の売上げを確保している。先行きは不透明だが、打開策の手掛かりとなるのが独自のサプライチェーンの活用である。感染症流行下では弁当のネット販売やペットフードの開発など、従業員を解雇することなく、今できることに次々と挑戦しており、効果の出始めた事業もあるという。五月女社長は、事業環境の変化に柔軟に対応する上では、「コストを見直すときは金額だけでなく支出の意義に着目すること」、「『飲食店』のような産業の境目に捉われないこと」、「新しい取組に共感してくれる専門家や仲間を集めること」などが重要と感じているという。「感染症だけでなく、環境の変化はこれまでもあったし、これからも劇的に起きる。経営者や企業が持つ理念やビジョンを頼りに、常に前進していくことが重要。」と、五月女社長は語る。

事例2-1-12:株式会社タテイシ広美社

若い社員の力を結集し、感染症流行を含む事業環境の変化に柔軟に対応する企業

経営戦略

所在地 広島県府中市

従業員数 60名

資本金 1,000万円

事業内容 看板・標識機製造業

▶「職人」から「経営者」へ、「看板制作」から「情報伝達業」へ

広島県府中市の株式会社タテイシ広美社は、町の小さな看板から、大手企業の屋内外看板やデジタルサイネージ(電子看板)まで、企画・デザイン・設計・施工をワンストップで行う「総合情報伝達企業」である。1977年に同社の立石克昭会長が創業。絵を描くことが好きだった立石会長は、ペンキ塗りや看板への文字入れなど、自らの技術を持って生計を立てたいと考え、看板制作業を始めた。しかしその後パソコンが普及し始めると、パソコンさえ使えれば看板が作れる時代に突入した。立石会長は悩んだ末に時代に適応することを選び、1988年にコンピュータカッティングマシンを導入。自らは経営の勉強にいそしみ、パソコンの操作は新たに雇った若い社員に任せた。以降、地元での看板制作業者としての存在感を増しつつも、従来の看板制作だけに固執しては時代に取り残されると考え、LEDを使用した電光掲示板やデジタルサイネージ事業にも参入し、自社の業種を「情報伝達業」と再定義した。2016年に電子ペーパーを活用した防災情報表示システムが東京都港区で採用されるなど全国的な知名度も上昇、2017年に娘婿である立石良典氏が社長に就任すると、更に販路拡大やオンラインツールの活用が活発化。感染症流行直前には東京五輪関連の注文も数多く受けるようになっていた。

▶感染症流行後危機に陥るも、チャンスを一早くつかみV字回復

2020年3月、感染症流行の影響を受けて看板広告の注文がほぼ全てキャンセルされ、同月の売上高はほぼゼロに。東京五輪延期の影響で、大量のアクリル板を在庫として抱えることになり、経営危機に陥った。そんな中、顧客へのヒアリングでニーズを確認できたのが、当時まだ普及していなかった「感染防止パーテーション」であった。アクリル板が手元にあるのは不幸中の幸いであったが、同社で類似の製品を製作したことはなかった。しかし、ふだんから顧客の多様な要望を聞き、社員が日頃から試行錯誤を繰り返してきた同社では、社員自ら率先してパーテーションの試作を進めて、僅か1週間で設計から製造・販売までの生産ラインの構築を実現した。3月末には販売にこぎ着け、全国から注文が殺到。8月には前年同月比130%の売上げを確保した。

▶社員との協業姿勢が、危機を乗り越える原動力

パーテーションの売上げにより一旦は事業が安定したが、看板広告の需要は戻り切っていない。先行きがいまだ見通せない中、同社の挑戦は続く。原動力となるのは、社員の仕事への前向きな姿勢である。立石会長は2000年以降、経営計画には社員のプライベートの夢を記載するようにしている。当初は反発の声もあったが、経営陣が社員の求める働き方や生き方を実現しようとする姿勢が伝わるようになり、現在では社員も協力的になった。同社の社員の平均年齢は33歳と若く、東京からのUターン就職も多い。立石会長は、パソコンの導入やデジタルサイネージ事業への進出など、これまで新しい事に取り組むか悩んだ時には、常に若い社員の声に耳を傾けてきたという。「経営者の役割は社員に夢を与えること。最終的な意思決定は経営陣がするが、新しい取組への挑戦は、社員が率先して進めてくれればよいし、私も悩み事があれば社員に相談する。社員がやりたい事や新しい事に挑戦できる環境を整えることで、これからの事業環境の変化も乗り越えていきたい。」と立石会長は語る。

コラム2-1-3:感染症の影響を乗り切るための事業再構築

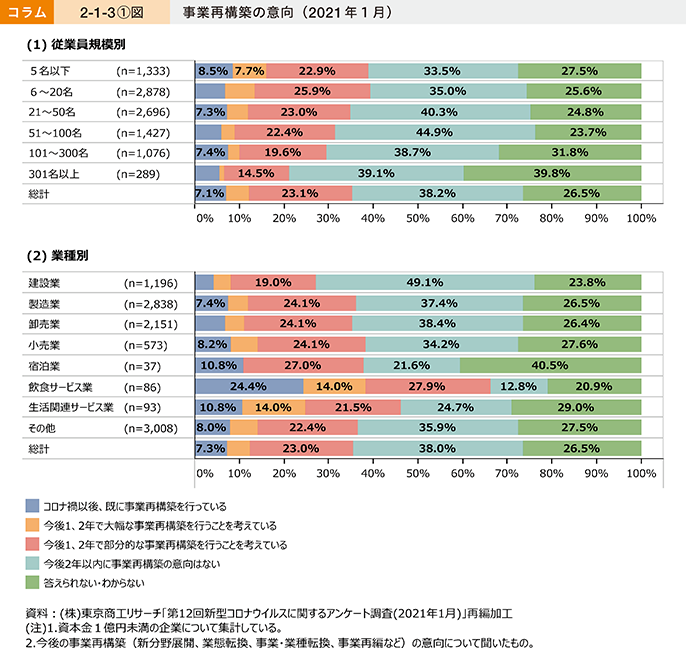

感染症の流行を受けて、「事業再構築」への関心が高まっている。コラム2-1-3〔1〕図は、2020年12月時点の事業再構築の意向について見たものである。従業員規模別に見ると、規模の小さい企業の方が事業再構築を行っている又は考えている企業の割合が高いことが分かる。また業種別では飲食サービス業で特に事業再構築を行っている又は考えている企業の割合が高いことが分かる。感染症流行による事業環境の変化などを踏まえて、事業再構築を検討していることが考えられる。

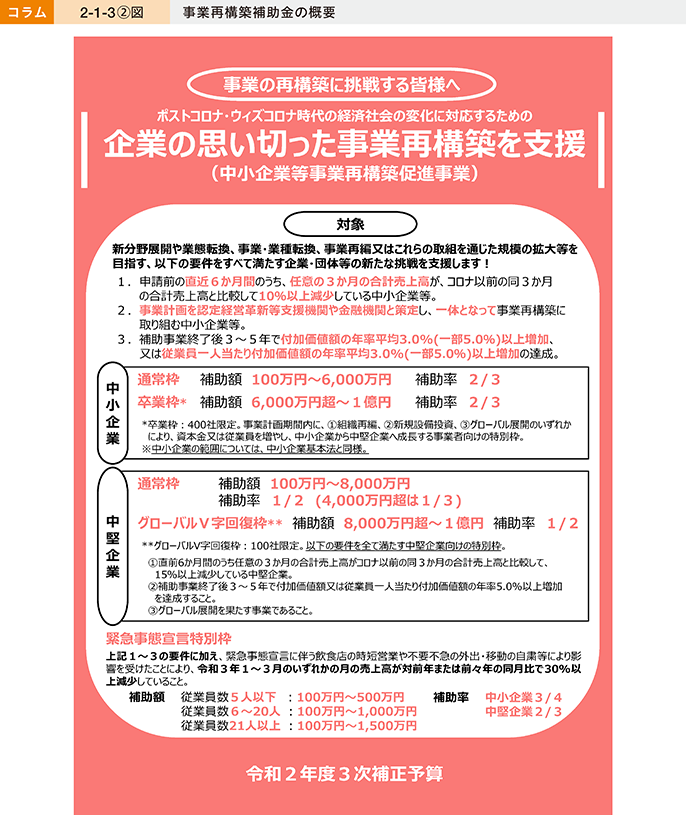

こうした中、中小企業庁では企業の思い切った事業再構築を支援すべく、「事業再構築補助金」を措置した30。新製品・サービスの開発・提供に比べて、大きく事業を再構築することにはリスクも伴えば、ノウハウも必要となる。各種支援策や支援機関も活用しながら、前に進めていくことが重要といえよう。

30 本白書で取り上げる事業の見直しを実施した企業の事例は、必ずしも当該補助金の要件を満たすものではない。

4.支援機関の活用

ここまで、自社の財務基盤・収益構造を正しく把握し、当面の資金繰りを確保し、その上で経営計画を見直して事業環境の変化に対応していく重要性について述べてきた。これらを中小企業が自社で成し遂げられるかは、企業・経営者の経験値や事業の規模、感染症による影響の大小によっても異なると考えられる。特に感染症流行前から財務基盤が弱い企業や、感染症の影響を大きく受けた企業では、周囲の支援も活用しながら早めに今後の経営戦略の策定に取り組んでいく必要がある。

〔1〕財務・経営に関する社外への相談状況

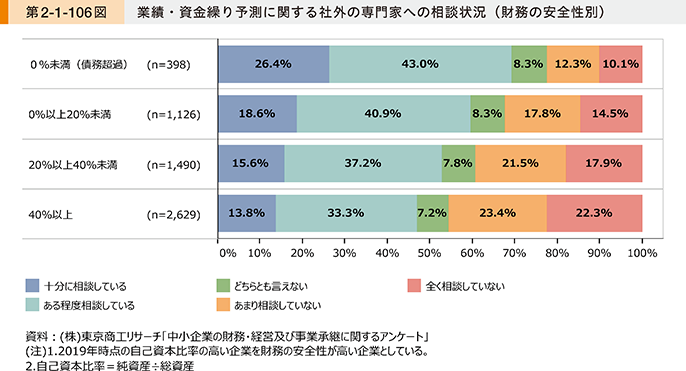

第2-1-106図は、業績・資金繰りの予測に当たり社外の専門家へ相談しているか、感染症流行前の財務の安全性別に見たものである。安全性が低いほど、「十分に相談している」「ある程度相談している」と回答した企業の割合が高いことが分かる。

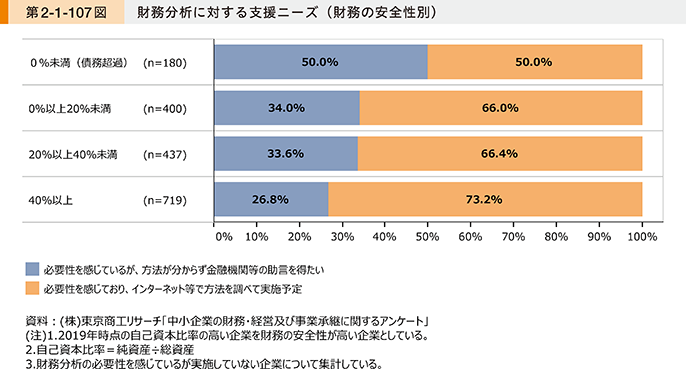

第2-1-107図は、財務分析の必要性を感じているが実施していない企業における今後の支援ニーズについて、財務の安全性別に見たものである。安全性が低いほど、「必要性を感じているが、方法が分からず金融機関等の助言を得たい」と回答した企業の割合が高いことが分かる。

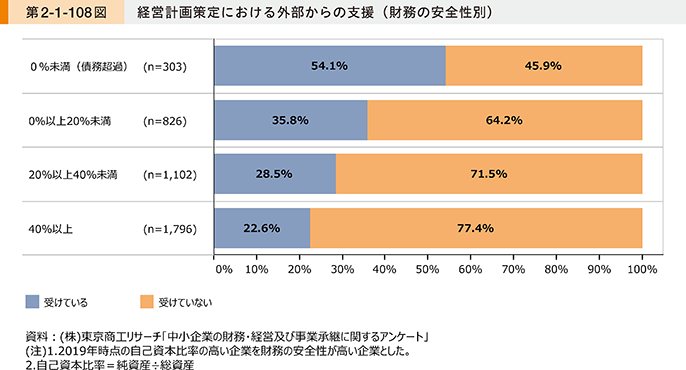

第2-1-108図は、経営計画を策定している企業において、計画策定に当たり外部からの支援を受けているかについて、財務の安全性別に見たものである。安全性が低い企業ほど、感染症流行前から支援を受けている割合が高いことが分かる。

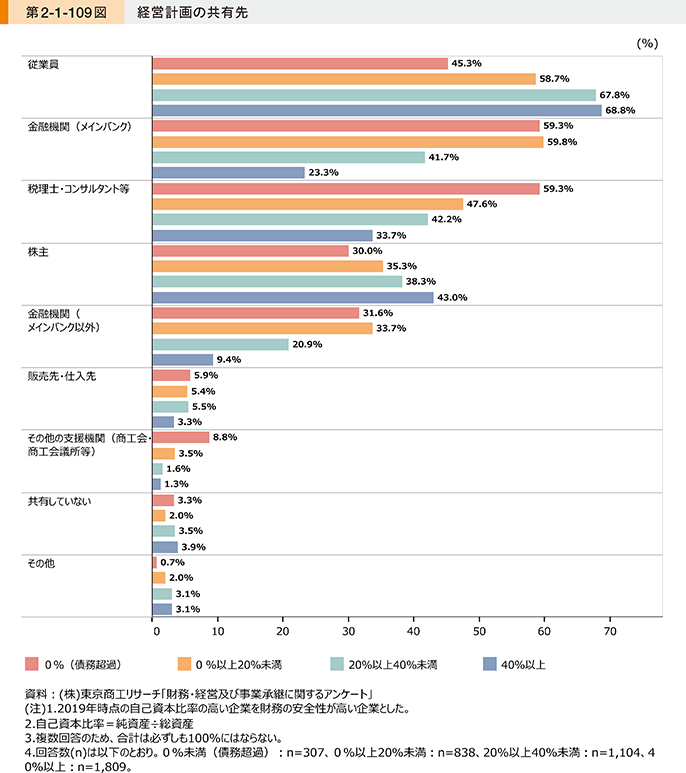

第2-1-109図は、経営計画の共有先について見たものである。財務の安全性が低い企業ほど「税理士・コンサルタント等」「金融機関(メインバンク)」と回答した企業の割合が高く、安全性が高い企業ほど「従業員」「株主」の割合が高い。

財務の安全性の低い企業の中には、業績改善のために、金融機関などの支援機関から計画の策定を促されていたり、金融支援を受けるために計画を策定したりしている企業が存在することが推察される。

例えば、金融機関が貸付け条件の変更を認める際は、企業に対して経営改善計画の提出を求めることが多い。(株)東京商工リサーチが(独)経済産業研究所の委託を受けて2014年に実施した「金融円滑化法終了後における金融実態調査」では、条件変更を受け、経営改善計画を提出した企業のうち、イノベーションに係る取組を盛り込み、会社の将来像を明確に示している計画を作成した企業ほど、条件変更後のパフォーマンスが良い傾向にあることを明らかにしている。また、資金繰りに問題がなく、支援機関からの策定を求められていない企業でも、中小企業が主導的に経営計画を策定し、見直しをしていくことが、事業リスクの回避や経営課題の整理に役立つことは、本節で見てきたとおりである。コラム2-1-4やコラム2-1-5をはじめとする支援策も活用しながら、支援機関とともに今後の戦略を見直していくことも選択肢といえよう。

コラム2-1-4:早期経営改善計画策定支援事業(プレ405)

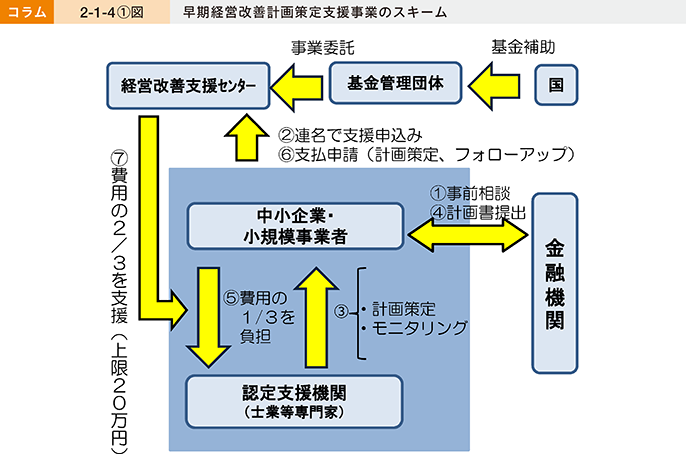

本コラムでは、本格的な経営改善が必要となる前の早期段階において、資金繰り管理や採算管理など、基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者の経営計画の策定を支援する事業「早期経営改善計画策定支援事業(プレ405)」について紹介する。

支援内容

国の認定を受けた認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という。)の支援を受けて早期経営改善計画を策定する場合、その策定等にかかった費用(フォローアップ費用を含む)について、総額の3分の2(最大20万円、うちフォローアップ費用は最大50,000円かつ計画策定費用の原則3分の1)まで負担する(コラム2-1-4〔1〕図)。

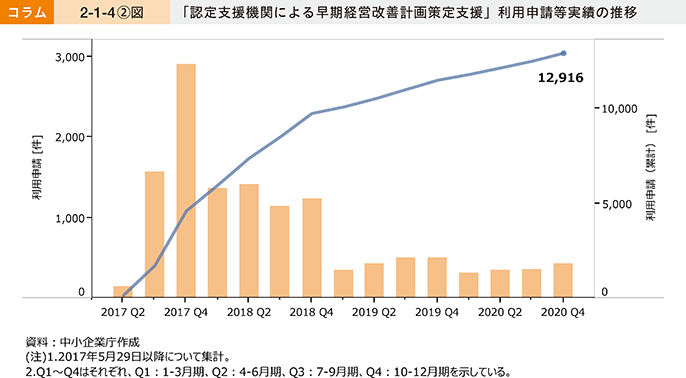

利用実績

2020年4月から12月末における相談件数は1,714件、新規受付件数は1,123件となり、制度発足時(2017年5月)から2020年12月末までの実績は、相談件数16,987件、新規受付件数12,916件となった(コラム2-1-4〔2〕図)。

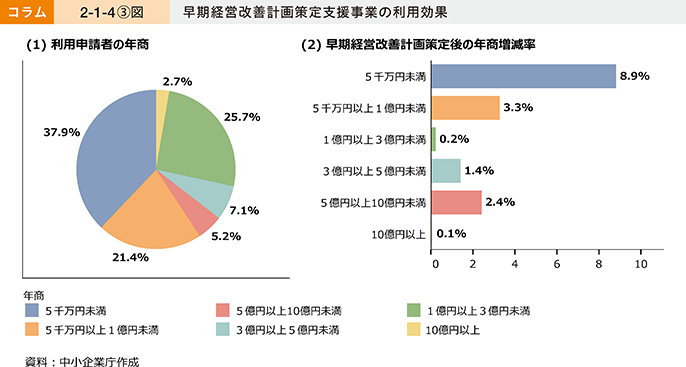

事業の利用効果

早期経営改善計画策定支援事業を利用した事業者は、年商1億円未満の事業者が約60%を占める。年商1億円未満の事業者は売上げ規模の大きい事業者に比べて、売上高増加率が高く、小規模事業者に最も経営改善の効果がある。本事業による計画策定が取組の見直しのきっかけとなり、売上げ増加につながっていることが推察される(コラム2-1-4〔3〕図)。

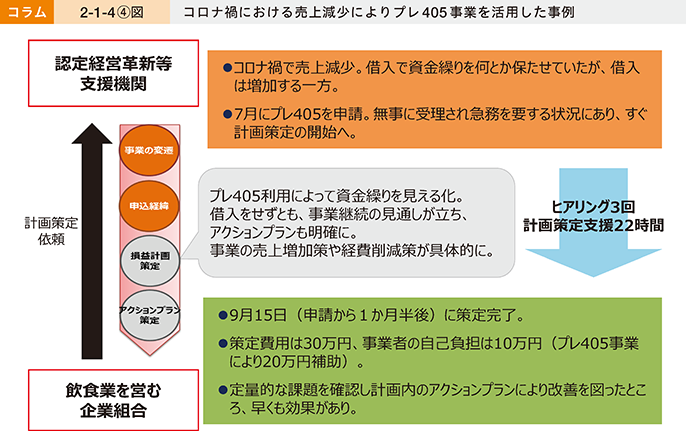

感染症流行下における早期経営改善計画策定支援事業の活用事例

当事業により策定した早期経営改善計画そのものの実効性は当然重要だが、計画を策定するに当たって、事業者が専門家と会話をしながら自らの事業内容や資金繰りを見つめ直すプロセスにこそ意味がある。コラム2-1-4〔4〕図は、事業をどのように運営していけば良いのか、外部専門家の助力を得て、一定の方向性が見えた事例である。当事業を活用したからこそ、迅速に計画を策定でき、実効性・即効性のあるプランニングが可能になったといえよう。

コラム2-1-5:将来を構想するための思考補助ツール「経営デザインシート」

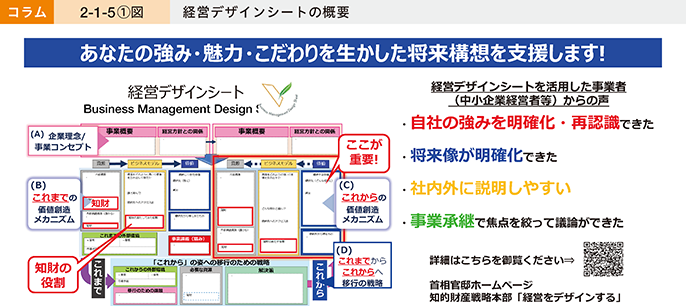

本コラムでは、経営戦略の策定に資する「経営デザインシート」について紹介する。「経営デザインシート」は、企業等が、自社の将来を構想するための思考補助ツールである。また、社外との関係では、共通言語に基づく対話ツールになるもので、2018年5月の知的財産戦略本部での公表後、企業や地域金融機関・公的機関などの中小企業支援機関等で利用されている。

将来を構想するための「経営デザインシート」

「経営デザインシート」は、コラム2-1-5〔1〕図に示すように、企業等が環境変化に適応し持続的成長をするために、

(A)自社や事業の存在意義を意識した上で、

(B)「これまで」を把握し、

(C)長期的な視点で「これから」の在りたい姿を構想し、

(D)それに向けて今から何をすべきか戦略(移行戦略)を策定する、

ための思考補助ツールである。

「経営デザインシート」では、「これまで」と「これから」の姿を資源⇒ビジネスモデル⇒価値の流れ(価値創造メカニズム)で整理、比較し、両者の差分から将来に向けた移行戦略を導き出すことができる。

すなわち、環境変化に適応していくためには長期ビジョンが重要であるが、本ツールを活用すれば、「これまで」の延長線ではなく、「これから」の在りたい姿からバックキャストして移行戦略を考えることができる。

活用イメージ

中小企業経営者にとって

シンプルに構成された「経営デザインシート」の各フレームを埋めていくことで、思考を整理しながら将来を構想することができる。その過程で、価値の提供につながるビジネスモデルや、知的財産などの資源(無形資産)もその役割とともに可視化される。また、経営者と社員が共同で作成することで、各人の意見やアイディアを整理し、企業全体としての新事業を構想することにつながる。

なお、業務上の提携先や事業承継における後継者候補と作成すれば、将来提供する新たな価値を共同で構想することもできる。

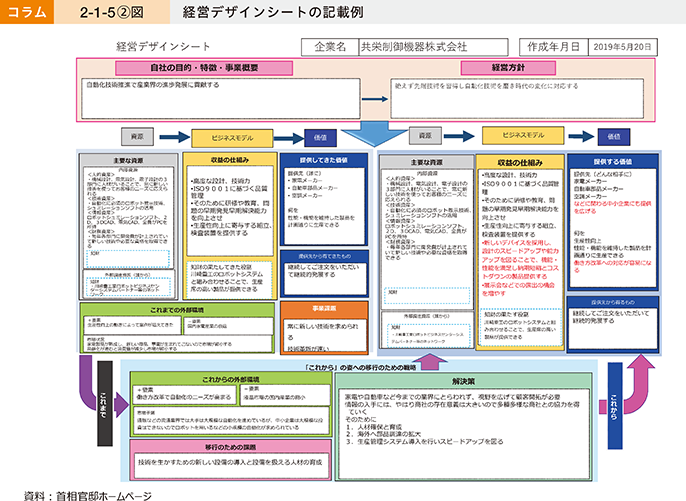

支援機関にとって

地域金融機関等・公的機関などの中小企業支援機関等が、当該企業の事業を理解する際の対話ツールとして活用することができる。例えば、コラム2-1-5〔2〕図は、尼崎信用金庫が事業者に寄り添う支援の一環として中小企業(共栄制御機器株式会社)での作成を支援した「経営デザインシート」である31。

〔2〕金融機関への期待

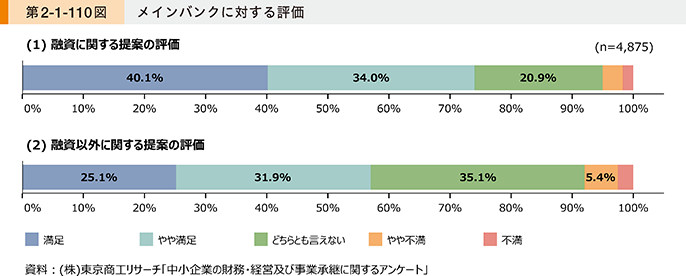

第2-1-110図は、金融機関からの借入れがある企業の、メインバンクに対する評価について見たものである。融資に関する提案、融資以外に関する提案、いずれについても「やや不満」、「不満」と回答した企業の割合は非常に少ないことが分かる。一方で、融資以外に関する提案について、「満足」、「やや満足」と回答している企業の割合は、融資に関する提案に比べると、低いことが分かる。

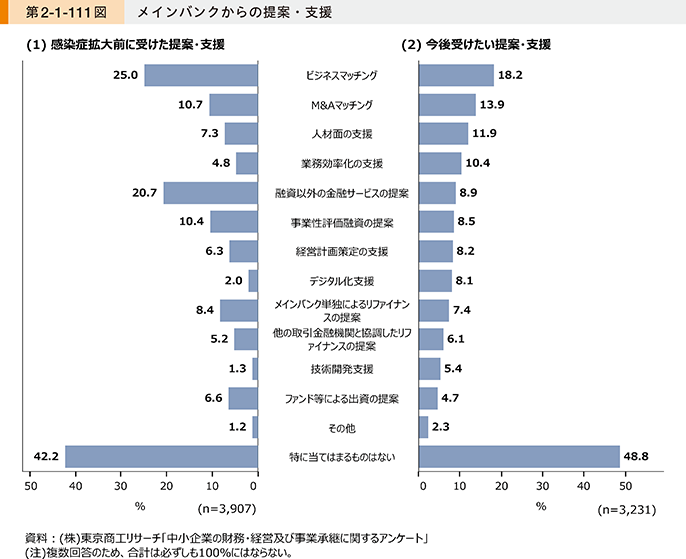

第2-1-111図は、感染症流行前にメインバンクから受けた提案・支援と、今後受けたい提案・支援について見たものである。今後受けたい提案・支援としては、「特に当てはまるものはない」の割合が最も高いが、それ以外では「ビジネスマッチング」、「M&Aマッチング」、「人材面の支援」の順に高いことが分かる。また、近年関心の高まる「M&Aマッチング」や「デジタル化支援」、前節 で見てきたとおり経営課題の可視化や戦略の見直しに資する「経営計画策定の支援」、その他事業環境の変化を乗り越える上で重要となる「人材面の支援」や「業務効率化の支援」と回答した企業の割合は、感染症流行前に提案・支援を受けた割合よりも比較的高いことが分かる。

事例2-1-13は、ローカルベンチマーク32を活用して、取引先の経営課題を整理し、解決策を提案する金融機関、事例2-1-14は感染症流行下の取引先企業の経営課題に担当者が気付き、迅速に解決策を講じた金融機関の事例である。

32 ローカルベンチマークとは、2016年に策定された、企業の現状分析ツールである。六つの財務指標を可視化できる財務情報シートと、事業内容や業務フロー・商流を整理できる非財務情報シートがある。金融機関や支援機関とコミュニケーションを取りながら記載することで、自社の強み・弱みを把握できる。また、中小企業向け補助金・支援ポータルサイト「ミラサポplus」でもツールが提供されており、企業単独で分析に取り組むことも可能となっている。詳細は2020年版小規模企業白書コラム3-2-2参照。

また、事例2-1-15や事例2-1-16のように、技術開発や地域活性化といった分野で中小企業やスタートアップの支援を行うメガバンクも存在する。事例2-1-17は、金融機関のネットワークを活用し、支援先スタートアップと既存の中小企業をつなぐことで、双方の成長に貢献している。今後の経営戦略を検討する上で、金融機関から資金繰り以外の側面で支援を得られる余地がないか確認することも選択肢といえよう。

事例2-1-13:高崎信用金庫

ローカルベンチマークを活用し、企業の経営課題の発掘と解決に取り組む金融機関

経営戦略

所在地 群馬県高崎市

▶顧客企業を深く理解するためにロカベンが有効であると判断

群馬県高崎市の高崎信用金庫は、地域の中小企業や小規模事業者を支援するに当たって、2016年から独自の事業性評価シートを導入していたが、2017年3月に経済産業省が推進する企業の経営診断ツール「ローカルベンチマーク」(以下、「ロカベン」という。)の「商流・業務フロー」シートが改善されたことを機に、事業性評価にロカベンが有効と判断して利用を開始した。ロカベンには、業務フローの「差別化ポイント」や商流の「選んでいる(選ばれている)理由」を確認する項目がある。これらを深掘りすることで顧客企業の強みを見極め、課題解決に向けた様々な提案に結び付けることで、強固な信頼関係の構築と顧客満足度向上につながると判断した。

▶ロカベンを通した経営改善支援が、取引先の収益改善につながる

同信金は、事業性評価以外に、同信金内における人材育成研修や、外部機関との連携などあらゆる場面にロカベンを活用するようになった。2010年より実施している「たかしん一日巡回経営相談サービス」(以下、「経営相談サービス」という。)33もその一つ。同サービスでは、同信金職員が中小企業診断士や民間の経営コンサルタントとともに、経営に関する悩みを抱えた顧客企業を訪問し、ロカベンを活用した経営診断及び経営課題の解決に向けたアドバイスを提供している。例えば、同信金と30年以上取引が続く株式会社銀星社印刷所は、近年の印刷需要の減少により売上げが伸び悩んでいた。同社と技術に関する具体的な対話をする中で、食品パッケージ向けの印刷を始めとして、設計、デザインから印刷、加工まで一貫して対応可能な同社の技術力であれば商圏を広げて売上げを拡大することは可能と判断。従来、地場の企業との取引がメインであったが、工場見学やイベントへの出展といった同社の知名度向上に資する取組を積極的に支援した結果、大企業や都市部の企業との取引が増加し、再び増収傾向に回復している。このように、ロカベンを活用した非財務情報の見える化が顧客企業の収益の改善に役立っているという。

33 一般社団法人群馬県中小企業診断士協会と連携した「たかしん一日巡回経営相談サービス」と、株式会社船井総合研究所と連携した「たかしん一日巡回経営相談サービスⅡ型」がある。

▶顧客との信頼関係強化や職員の人材育成の場にも活用

ロカベンを活用した事業性評価の取組を始めて以降、事業性評価を活用した融資件数及び融資金額が増加。また、顧客企業の本業に踏み込んだ対話ができるようになったことで、顧客企業からの信頼が向上し、経営相談の件数も増加している。さらに、同信金内での人材育成研修、経営相談サービスによる取引企業支援などを通じ、顧客企業の強みや課題を把握するためのヒアリング力や事業性評価を行うための目利き力の向上が見られた。「ロカベンは顧客企業と目線を合わせる上で優れたツール。その裏返しで、ヒアリング項目を埋めることが目的化しないよう注意も必要。ロカベンの特性をうまく利用して顧客企業への伴走型支援を更に強化していきたい。」と地域サポート部地域活性化推進室の沼賀拓也課長代理は語る。

事例2-1-14:飯田信用金庫

休業中の旅館従業員と人手不足の観光農園のマッチングにより、域内事業者間のつながりを創出した金融機関

経営戦略

所在地 長野県飯田市

▶域内の中小企業や小規模事業者から浮かび上がる様々な課題に寄り添う

長野県飯田市の飯田信用金庫は、市内の事業者や個人に対するきめ細かな支援に努めている。事業者に対する感染症流行を踏まえた支援策として、2020年3月に資金繰りについて、8月に事業継続について、計2回の大規模なヒアリングを行い、速やかに資金繰り支援を実施した。各支店が収集する取引先の課題などの情報はイントラネット上で集約し、役職員間で情報を共有している。その中で、老舗高級旅館「石苔亭いしだ」の女将から「雇用調整助成金の活用により、当面の従業員の雇用は続けられるものの、従業員の仕事に対するモチベーションを維持できるか心配。」という声を駒場支店の支店長がヒアリングしていた。一方、大島支店(松川町)の担当者は、さくらんぼ観光農園が「本来は観光客に自分で収穫してもらう仕組みだが、観光客が来なくなったため、このままでは自力で収穫して出荷しようにも人手がなく収穫できない。」という声を聞いていた。そこで、同信金本部は両者の声を結び付け、「石苔亭いしだ」の従業員と観光農園のマッチングを検討することとなった。

▶旅館従業員と観光農園の収穫作業をマッチング

一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターと連携し、6軒の農家が「石苔亭いしだ」の従業員を受け入れることになった。2020年6月「石苔亭いしだ」が全27名の従業員から交代で1日数名を20日間、農家に派遣した。派遣先では農家の指導の下、さくらんぼの収穫を手伝うなど農作業に従事した。当初は、旅館で働く自分がなぜ農作業を、という反発も一部から上がったが、次第に全員が意欲的に取り組むようになっていった。最終日には涙を流して別れを惜しむ姿も見られ、参加した各農家が無事にさくらんぼを出荷することができた。

▶地域の魅力を知り、地域愛を抱きながら旅館業に携わるように

その後、「石苔亭いしだ」は2020年7月に営業を再開。従業員は、派遣先農家のさくらんぼで作ったウェルカムドリンクを宿泊客に提供し、収穫作業の話も接客時のコミュニケーションにいかしており、宿泊客からの評価も上々だという。新卒で入社した従業員は地元出身ではなく名古屋市近隣か関東出身者が大半であったが、地域の魅力を改めて知ったことが当地で観光業に携わる意欲を高めたと女将は分析する。さらに、冬には派遣先農家から提供してもらったりんごを使った献立を用意するなど、農家とのつながりはその後のサービスの拡充にもいかされている。同信金営業統括部の山崎一成チーフマネジャーは、感染症流行による影響が長引くようであれば、他の業種・業界を跨ぎ地域のマッチングを広げていくことを検討している。「今後、法人担当者を3倍近くに増強し、活動のKPIも自金庫の業績だけでなく、売上高や労働生産性といったお客様の経営指標の改善にシフトしていく。他の金融機関に比べて転勤エリアが狭いという信用金庫ならではの強みをいかし、地域の方々に寄り添って経営課題を理解し、更なる伴走支援を行っていきたい。」と山崎氏は語る。

事例2-1-15:株式会社三井住友銀行

グループの総合力とネットワークを活用し、成長企業を支援するメガバンク

経営戦略

所在地 東京都千代田区

▶グループ一体となり、スタートアップのステージに合わせた支援を加速

東京都千代田区の株式会社三井住友銀行は、グループ企業であるSMBCベンチャーキャピタル株式会社やSMBC日興証券株式会社と足並みをそろえて、スタートアップの成長支援を強化すべく、2017年には成長事業開発部を設立、その動きを本格化させている。アクセラレーションプログラム「未来」では、会社設立の有無、補助金の獲得や出資の有無等を問わずあらゆる事業計画を支援の対象とし、毎年6、7月に募集開始、最終審査は翌年2月となる長期プログラムを実施している。期間中に事業計画のブラッシュアップやメンタリングなど、参加者のステージに合わせて支援している。2020~21年の「未来2021」では200社を超えるエントリーがあり、受賞企業と大企業の協業推進やネットワーク構築につながっている。

同行では、2020年4月に「未来2020」の開催を終えたところで、連携企業であるCreww株式会社34(以下、「Creww」という。)がスタートアップ企業に対して実施した感染症の影響に関する調査結果から、多くの企業が「営業機会喪失」の課題を抱えていることが分かった。そこで同行では、感染症流行下でどのようにスタートアップの営業機会を作ることができるかを検討し、同月末には「スタートアップ支援プログラム」の実施を決定した。

34 スタートアップ約5,200社が登録するオープンイノベーションプラットフォームを運営。

▶感染症関連の社会課題解決を支援する「スタートアップ支援プログラム」

「スタートアップ支援プログラム」は、感染症の拡大で浮き彫りとなった多様な社会課題を解決できるスタートアップ企業のプロモーションや資金調達支援を目的として実施され、2020年5月から約2週間の応募期間で全国から309社の応募があった。「未来」では創業直後のスタートアップ企業からの応募が多いが、同プログラムでは、既に有名なスタートアップ企業からも、テレワーク導入・運用のサポート、従業員のメンタルヘルス、遠隔医療、新型コロナウイルスの検査薬や治療薬等、多岐にわたる感染症関連の課題解決に関するエントリーが多数あった。選考に当たってはスピード感も重視し、審査の全工程をCrewwが提供するクラウドサービス上で進行。1か月後の6月には、受賞企業5社を決定した。受賞企業には全国紙でのPRのほか、行内パンフレットでの紹介、産学官マッチングの実施など、スピード感をもって事業展開の支援を実施した。

▶日本の産業力を強めるためのスタートアップ支援を今後も推進

来期の「未来2022」では大企業との接点を手軽に取ることができるようにするほか、大企業側へのサービスもクラウドサービスの活用により拡充し、全国から優れたスタートアップをこれまで以上に発掘できる体制に発展させていく。「次世代を担う成長事業を創造し、産業の新陳代謝を促す機能がスタートアップにはある。スタートアップが日本の産業力を高めていくための支援をこれからも推進していく。」と同行の成長事業開発部の佐藤正義部長は語る。

事例2-1-16:株式会社みずほ銀行

地方自治体や地域金融機関と連携して、地域活性化を支援するメガバンク

経営戦略

所在地 東京都千代田区

▶全国47都道府県の営業店舗ネットワークと地域金融機関とのリレーションをいかす

東京都千代田区の株式会社みずほ銀行は、47都道府県と海外に営業店舗網を持つ都市銀行である。同行は国内ネットワークを活用して様々な地域活性化の取組を行っている。また、幅広い地域金融機関とのリレーションをいかし、地方銀行主催のセミナーへの講師派遣のほか、物産展開催の協力など、地域金融機関のサポートを幅広く行い、地域の企業・家計の経済活動を支えることが地域活性化につながると考えている。

▶自治体・商工会や地域金融機関と連携した各種取組で地域活性化に貢献

同行では全国にある営業店舗網を活用し、自治体、商工会や地域金融機関と連携して、地域活性化に資するファンドへの出資を行うほか、主な社会課題の一つと認識している中長期的な地域の活性化に向け、各種取組を実施している。特に力を入れて取り組んでいるのがPFIの推進である。同行のグループ企業であるみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社(以下、「MHRT」という。)が、地元公共施設などの建設、維持管理、運営等につき、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する「PFI」導入コンサルティングを支援。そして、民間企業の資金調達を同行がサポートする。MHRTが地方公共団体からの受託調査業務で培った経験をいかし、グループ一体となって地域活性化に向けた活動を行っている。

同行独自の地域活性化の取組として、地域振興券のデジタル化ソリューション「電子地域振興券」の提供がある。これは、従来は自治体などから紙で発行されていた各種の商品券や振興券をWeb上でキャッシュレス化するものである。利用者は専用の Web サイトを通じ、あらかじめ地域振興券を購入しておくことで、地域の提携店舗においてスマートフォンで決済することができる。連携する自治体などが事前に販売総額や、発行上限額・プレミアム率などを自由に設定できるほか、利用状況や精算情報を管理することが可能で、2020年9月に福岡県福岡市内の商店街や、東京都三鷹市、山形県山形市で提供を開始した。これらは振興券の発行や精算などの業務効率化による事業コスト削減、コンタクトレスやキャッシュレス化を進め、新型コロナウイルスの感染拡大防止と地域活性化に貢献している。

▶ポスト・コロナを見据えたソリューションを展開

同行は、感染症流行により企業の業績が二極化する中で、事業構造改革支援や成長戦略支援のニーズが明確化していくと想定している。そのため今後は中小企業の経営課題に対する中長期的なアクションプランの策定を強化し、営業部店と本部が一体となって取り組む方針である。電子地域振興券を通じて獲得できる利用者の新たな行動データをいかし、更にきめ細かな施策提案をしていく。「電子地域振興券など、異業種と連携した新規ソリューションによる地域貢献を継続する。今後もヘルスケア、MaaS、観光、環境などの分野に力を入れ、地域活性化を進めていきたい。」と同行デジタルイノベーション部次長の多治見和彦氏は語る。

事例2-1-17:株式会社Monozukuri Ventures

多彩なネットワークを活用し、ものづくりスタートアップの試作支援を行う投資ファンドを運営する企業

経営戦略

所在地 京都府京都市

従業員数 17名

資本金 9,504万円

事業内容 投資ファンド運営、技術サービス業

▶85%以上のスタートアップが挫折する量産化試作

京都府京都市の株式会社Monozukuri Venturesは、ものづくりに取り組む日米のスタートアップを対象に試作を資金面で支援する「MBC試作ファンド」を運営し、また技術面の支援も行う企業である。ものづくりは企画から始まり、デモ用試作、展示会用試作、量産化試作、量産化、流通というプロセスをたどる。展示会用試作までは試作台数は1台で足りるが、必要数が100台以上にもなる量産化試作では、スタートアップは様々な問題に直面する。量産化試作のプロセスまでたどり着いても、実に85%以上のスタートアップが展示会用試作と量産化試作の間にある「死の谷」を越えられずに挫折するといわれている。

▶スタートアップと金融機関・大手メーカーをつなぎ、「死の谷」を越える

そこで同社の牧野成将社長は、日本の技術力に優れた中小企業と連携して、ものづくりと資金面の両方でスタートアップを支援する体制を構築できれば、それらの課題が解決できると考え、2015年に「京都試作ネット」35と連携して試作・製造の技術支援を行うサービスを開始。2017年には、三井住友銀行、京都銀行、DMG森精機株式会社など、金融機関や大手メーカーと連携し、「MBC試作ファンド」を設立した。連携内容は大きく3点。第1に、投融資先として有望なスタートアップの相互紹介である。開発費の捻出には投資と融資を組み合わせた複雑な資金調達が鍵となるため、ファンドと金融機関の連携が重要となる。第2に試作を担う企業の紹介である。MBC試作ファンドは試作・製造を担う企業の開拓を行い、金融機関はスタートアップの試作に興味を示す企業を探す。メガバンクは大企業、地方銀行は地場の中小企業とのネットワークをいかし、発掘する。第3に、大手メーカーとの連携である。スタートアップが成長し量産フェーズに入った際、量産工場やサプライチェーンを意識した開発・生産体制を構築するのが課題となるが、ファンドを通して大企業と連携することでスムーズに移行できる。

35 機械金属関連の中小企業が共同で立ち上げた「試作に特化したソリューション提供サービス」を専門とするサイト。

▶量産化を実現し大手企業に導入された事例も

2021年2月現在、試作支援の事例は110社を超え、日米32社のスタートアップに投資をしてきた。量産化に至った事例もある。例えば株式会社スマートショッピング(東京都)には、企画段階で投資・支援を開始。工場やオフィスの在庫・棚卸しを重量計測で自動管理する「スマートマット」の量産化までの開発をサポートした。これまで累計35,000台を生産し、大手企業を中心に500社以上に導入された。2021年にはDXやIoT、少量生産に関する技術を支援する2号ファンドを設立したほか、京都市内に少量生産の拠点設立も進めている。「展示会用試作から量産化試作、その先に進むには、サプライチェーンやネットワークの構築が鍵。金融機関、大手メーカー、中小企業連合体それぞれの強みを集約することで、今後のスタートアップ支援を加速させていきたい。」と牧野社長は語る。