第4節 中小企業を取り巻く事業環境の変化への対応

前節では、感染症流行による事業環境の変化に柔軟に対応している企業の方が、売上高を回復させている傾向について見たが、事業環境の変化は感染症流行を機に生じたものに限らない。

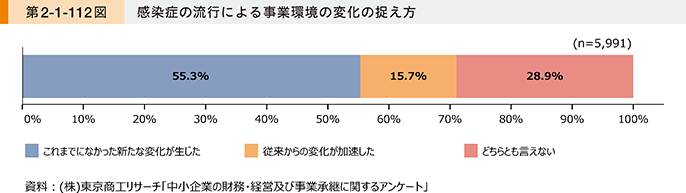

第2-1-112図は、感染症の流行による事業環境の変化をどう捉えているかについて見たものである。「これまでになかった新たな変化が生じた」と回答する企業が過半を占める一方、「従来からの変化が加速した」と回答した企業も存在することが分かる。

今後の経営戦略を検討する上では、感染症流行前からの事業環境の変化にも注目しておく必要がある。我が国は2011年以降人口が減少しており、内需の縮小や地方での過疎化が進む中で、デジタル化やグローバル化の波を取り込み、販路や経営資源を補完していくこと、また、消費や働き方が多様化する中で、消費者や従業員の価値観の変化に合わせてビジネスを変容させていくことは、今後も重要である36。

36 2019年版中小企業白書第3部第1章第3節

「デジタル化」については次章、「消費者の意識の変化」については2021年版小規模企業白書37で分析を行っている。ここではそれ以外の、感染症の影響に限定されない大きな事業環境の変化として、「環境・エネルギー、SDGs/ESG」及び「グローバル化」について確認していく。

37 2021年版小規模企業白書第2部第1章

1.環境・エネルギー、SDGs/ESG

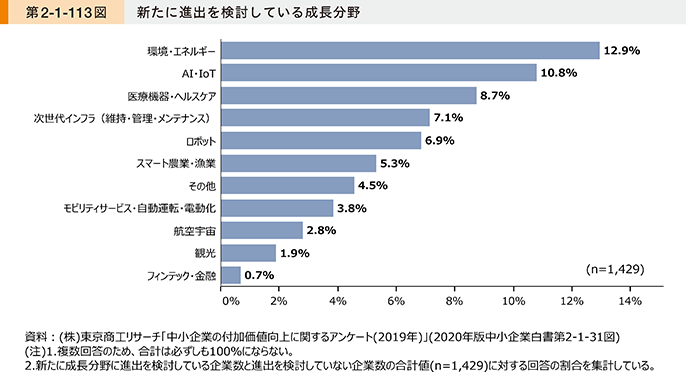

第2-1-113図は、感染症流行前の2019年に、中小企業に対して新たに進出を検討している成長分野を聞いたものである。「環境・エネルギー」と回答した企業の割合が最も高いことが分かる。

特に環境・エネルギーへの関心が高い背景として、SDGsやESG(以下「SDGs/ESG」という。)への注目度が高まっていることが考えられる。

SDGs とは、2015 年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2016 年から 2030 年までの 17 のゴール(目標)と 169 のターゲットからなる国際目標である。

SDGsを達成するためには、膨大な資金が必要であり、資金不足を解消していくには、公的な資金のみでなく、民間資金も活用されていくことが肝要であるといわれている。こうした背景の中、近年増加しているのがESG投資である。ESG 投資とは、財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する取組も考慮した投資のことであり、2006 年に国連が「責任投資原則(PRI)」を設立したことを契機に広がりを見せている38。

38 2020年版通商白書第Ⅱ部第3章第3節

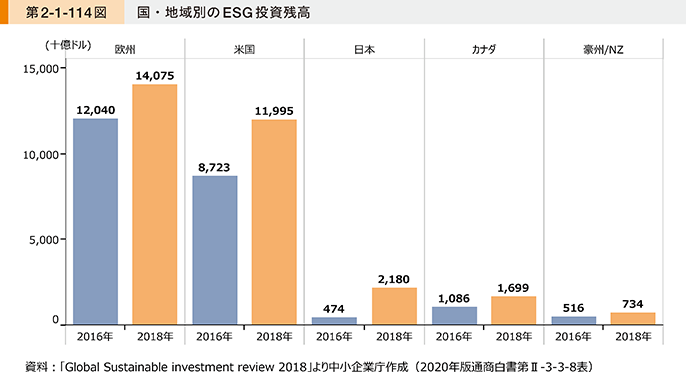

第2-1-114図は、国・地域別のESG投資残高について見たものである。これを見ると、我が国におけるESG投資残高は2018年時点で約2兆2千億ドルと、欧米と比べて規模は大きくないものの伸長していることが分かる。

特にESGの「E」に当たる環境・エネルギー分野への関心が高まっている。欧州では気候変動対策を中心に環境に配慮した経済活動への投資、いわゆる「グリーン投資」により、感染症流行下・収束後の経済成長を目指す動きがある。我が国でも2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定され、こうした政策的な後押しも背景に、企業が環境・エネルギー分野への参入や同分野での事業拡大が増加していくことが期待される。

こうしたグローバルなトレンドがある一方で、中小企業では、エクイティ・ファイナンスにはなじみが薄い。中小企業にも環境に配慮した経済活動のための資金が行き渡るかは、中小企業における一般的な資金調達先である金融機関の動向による。ここでは、国内の金融機関におけるSDGs/ESG関連の投融資の動向について、環境省が実施した「2019年度ESG地域金融に関するアンケート調査」を基に確認する。

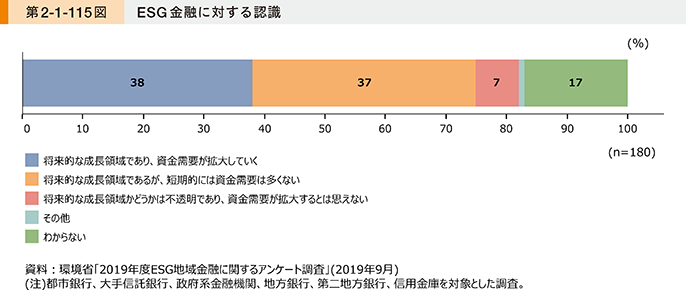

第2-1-115図は、ESG金融に対する認識について見たものである。「将来的な成長領域であり、資金需要が拡大していく」と回答した金融機関が約4割存在することが分かる。

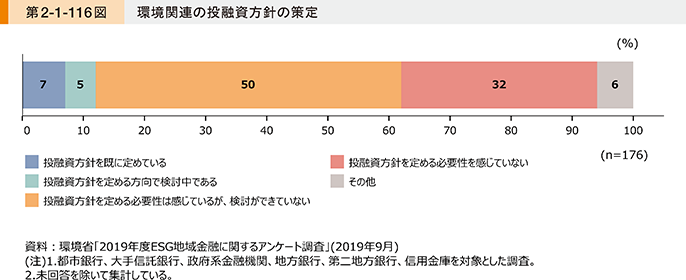

第2-1-116図は、環境関連の投融資方針の策定状況について見たものである。「既に定めている」と回答した金融機関の割合は7%にとどまる一方、「定める方向で検討中である」「定める必要性は感じているが、検討ができていない」と回答した金融機関は55%存在することが分かる。事例2-1-18を始め、SDGs/ESGに関連する投融資に積極的に取り組む金融機関も存在する。中小企業を取り巻くESG金融の環境も変わりつつある。

事例2-1-18:株式会社北洋銀行

ESG地域金融を積極的に実行し、課題解決型ビジネスを支援する金融機関

経営戦略

所在地 北海道札幌市

▶CSRと向き合ってきた歴史からESG地域金融に取り組む

北海道札幌市の株式会社北洋銀行は、道内最大の規模を誇る金融機関である。特に道内企業のメインバンクとしてのシェアが大きい。同行が支持を集める理由の一つに、長きにわたって地域振興、環境保護、SDGsなどを含めて、積極的にCSR39と向き合ってきた歴史があり、ESG地域金融への取組もその一環である。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を考慮した資金の流れを作ることで、地域の持続可能性と収益基盤の確保に貢献する。同行はESG地域金融への取組歴も長く、2010年に環境配慮型企業に対する私募債「北洋エコボンド」を取り扱い、同年に北海道の生物多様性の保全に取り組む人々や団体を応援する「ほっくー基金」も設立した。近年では、「北洋SDGs推進ファンド」、「ほくよう農業地域活性化ファンド」を通じて、課題解決型ビジネスに出資している。

39 Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任。

▶耕作放棄地を活用してジンを製造するプロジェクトに出資

代表事例として株式会社積丹スピリットへの出資がある。同社は農林水産業のコンサルタントであった岩井宏文社長が2018年に創業。岩井社長は、積丹の地形、気候が英国・スコットランドと似ていることから、ジンの製造の肝となるボタニカル(ハーブ、スパイス、果皮など香りのもとになる植物)の栽培や蒸留に適しているのではないかとの関係者のアイデアに着目。住民に地元の魅力を再発見してもらうべく、積丹町が所有する耕作放棄地の再活用を検討し始めた。同行は岩井社長の事業構想を知り、自然資源の持続可能な管理、生物多様性保全、雇用創出、関係人口の増加といった環境的・社会的効果が考えられることから、ESG地域金融に取り組む金融機関として支援を表明。2018年に同社設立とともに預金取引を開始し、事業立ち上げに向けた議論を開始した。2020年に北洋農業応援ファンド(現ほくよう農業地域活性化ファンド)が出資した3,000万円を活用して、蒸留所が完成。ジンの製造が本格的に始まった。同年6月より出荷を開始し、2021年1月末現在、出荷本数は500mlボトル6,380本分、売上げは累計3,000万円を超えた。同行では、地域の特徴を活かした取組に対する支援を横展開させて、北海道全体へと波及したい考えである。

▶環境やIoTなど成長分野に取り組む社会課題解決型企業への出資を加速

他にも、「北洋SDGs推進ファンド」では、SDGsに取り組む道内中小企業への資金提供を通じて企業が抱える課題を解決し、「北海道の持続可能な発展」への貢献に取り組んでいる。例えば、出資先の株式会社RAINBOWは、再生医療に関する製品の開発、治験、薬事商品化まで一貫した体制を整えることを目指し、同ファンドからの出資を受けている。「今後はSDGs/ESGに対する取組がより重要になる。長期的な視野に立ち、地域の課題を解決し環境を意識した取組を継続していく。」と、地域産業支援部の越田雄三部長は語る。

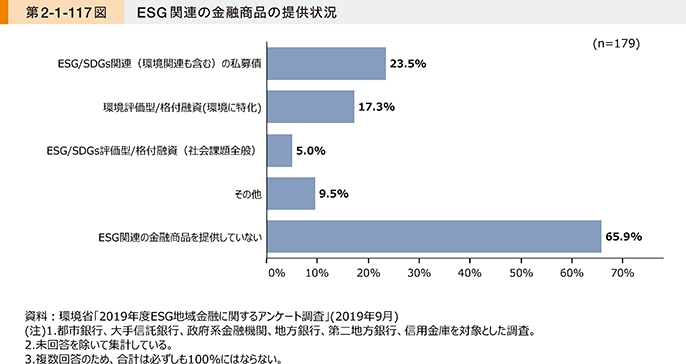

第2-1-117図は、ESG関連の金融商品の提供状況について見たものである。ESG関連の金融商品を提供している(「提供していない」と回答しなかった)金融機関が34.1%にとどまることが分かる。

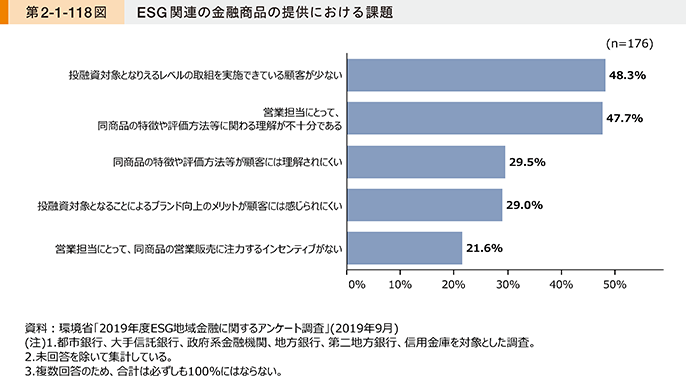

ESG関連の金融商品の提供における課題を見たのが第2-1-118図である。「投融資対象となりえるレベルの取組を実施できている顧客が少ない」、「営業担当にとって、同商品の特徴や評価方法等に関わる理解が不十分である」を回答した金融機関の割合が高いことが分かる。金融商品の開発や投資方針の策定だけでなく、営業担当がSDGs/ESGに対する知見を高めていくことも重要といえよう。

2020年3月に環境省が公表した「持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド(第2版)」では、中小企業がSDGsの活用によって期待できる四つのポイントを紹介している。

一つ目が、企業イメージの向上である。SDGsへの取組をアピールすることで、多くの人に「この会社は信用できる」、「この会社で働いてみたい」という印象を与え、より多様性に富んだ人材確保にもつながるなど、企業にとってプラスの効果をもたらすことができる。事例2-1-19は、従来より環境・エネルギー分野を本業とする企業だが、アフリカ人との交流を通して、アフリカにおける企業イメージを向上させ販路開拓につなげている事例である。

二つ目が、社会の課題への対応である。SDGsには持続可能な未来の実現のための様々な目標が網羅されており、これらの目標実現のための課題への対応は、経営リスクの回避とともに、社会への貢献や地域での信頼獲得にもつながる。

三つ目が、生存戦略になる点である。今後はSDGsへの対応がビジネスにおける取引条件になる可能性もあり、持続可能な経営を行う戦略として活用できる。例えば、サプライチェーンを支える中小企業では、今後大企業でSDGsへの意識が高まれば、SDGsを意識した取引を要請されるようになる可能性もある。

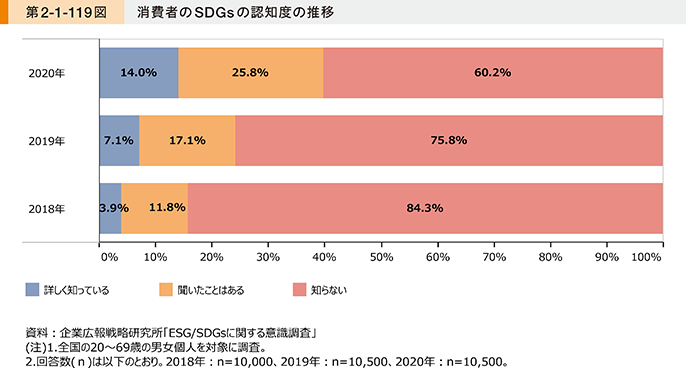

四つ目が、新たな事業機会の創出である。取組をきっかけに、地域との連携、新しい取引先や事業パートナーの獲得、新たな事業の創出など、今までになかったイノベーションやパートナーシップを生むことにつながる可能性がある。第2-1-119図は、消費者のSDGsの認知度の推移を見たものである。SDGsを「詳しく知っている」、「聞いたことはある」と回答する者の割合がそれぞれ高まっている。消費者向けに製品・サービスを提供する事業者では、SDGsを取り込んで製品・サービスの差別化にいかすことも選択肢といえよう。

事例2-1-19:日之出産業株式会社

インターンシップの受入れにより築いたネットワークで、独自の排水処理技術をいかしてアフリカに進出する企業

経営戦略

所在地 神奈川県横浜市

従業員数 13名

資本金 2,000万円

事業内容 化学製品卸売業、機械器具設置工事業

▶排水処理の国内市場は飽和状態

神奈川県横浜市の日之出産業株式会社は、排水処理薬品の製造・販売を行う企業である。2010年には、微細な泡を発生させて微生物の浄化作用を活性化する装置「HMB(ヒノデマイクロバブラー)」を開発し、独自の排水処理設備の設計・施工も手掛けるようになった。日本の排水処理システムの市場は既に飽和状態で、中国や韓国、タイ、ベトナムなどのアジア諸国への進出も計画していた中、2013年に横浜市で開催された「第5回アフリカ開発会議(TICAD V)」に市から要請を受けて参加し、「アフリカでの環境ビジネスに大きな可能性を感じた。」と同社の藤田香取締役は振り返る。

▶アフリカからのインターンシップの受入れにより、海外進出の糸口をつかむ

同社はアフリカ進出の糸口をつかむために、独立行政法人国際協力機構(JICA)のプログラム「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ」を活用。これはアフリカの若者を日本に招いて、日本とアフリカの懸け橋になる人材育成を目指す制度である。日本には最大3年間滞在し、大学院修士課程で学びながら参画企業で夏季2週間及び修了後に最長半年間のインターンシップを行う。同社は2016年から2020年まで約20か国、延べ約50名のアフリカ人研修生を受け入れてきた。研修期間中は排水処理技術のレクチャーや、ディスカッションを実施。「アフリカで排水処理技術をどういかすか」といったテーマについて話し合うことで、研修生のビジネス感覚が磨かれる一方、同社にとっては最新のアフリカ事情を知ることができた。感染症が流行した2020年は、感染防止のためにリモート研修を実施することにより、インターンシップを継続した。

▶アフリカとのネットワークが生まれ商機が拡大

母国に戻った研修生たちが、同僚や知人に同社を紹介してくれるようになった。そのお陰でアフリカ諸国での同社の知名度が徐々に上がってきている。また、土木を研究していたセネガル人男性と環境学を学んだモロッコ人女性の研修生2名がインターンシップを通じて同社に魅力を感じ、入社に至った。同社は、国連工業開発機関(UNIDO)が定める「コロナウイルス等感染症対策に役立つ技術を持つ日本企業」に選ばれており、モロッコの集落で生活排水を農業用水に変える設備の建設を進めている。多国籍の従業員を抱える同社では、自社で英語やフランス語の資料も作成できるため、現地のコミュニケーションもスムーズである。

同社の事業はSDGsの目標6(すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する)の実現に資するものであるが、海外ビジネスとして成立させるには、自社の技術を単にそのまま移転するのではなく、移転先の事情に合わせたローカライズが重要になる。現地に合わせた製品・技術を開発するに当たっても、研修生を通したネットワークが大いに役に立っている。「アフリカ各地にネットワークは広がり、ビジネス展開するための土壌は着実に整備されている。今後は脱炭素への取組も加速させて、より付加価値の高い製品・システムを提供していきたい。」と藤田取締役は先を見据えている。

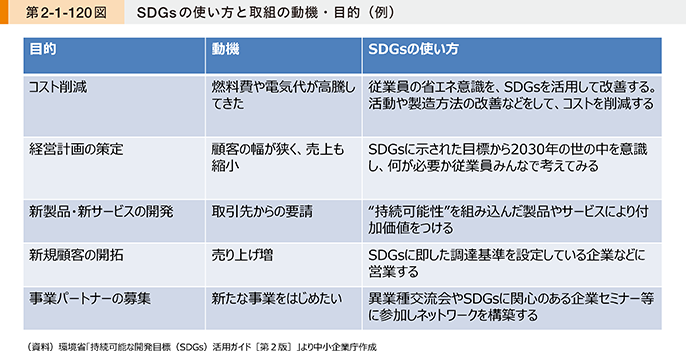

SDGsに取り組むに当たっては、自社の経営理念やビジョン、経営課題を整理した上で、それとひもづけてSDGsをどう使うのか、何のために取り組むのかを整理することが重要である(第2-1-120図)。

コラム2-1-6:九州SDGs経営推進フォーラム

2015年9月の国連サミットにおいて採択されたSDGsは、経済・社会・環境の幅広い課題の統合的な解決を目指し、世界が一丸となって取組を推進している。

我が国政府においても、2016年5月に設置されたSDGs推進本部の下、実施指針やアクションプランを策定しており、経済界では大企業を中心にSDGsの取組が進んでいるものの、地域・中小企業への浸透は進んでいない。

九州経済産業局が2018年度に実施した地域企業へのアンケート調査によると、SDGsの認知度(「よく知っている」、「ある程度知っている」の割合)は26.2%と低い状況にとどまるとともに、SDGs推進の課題として、「社会的な認知度が高まっていない」(47.8%)、「マンパワーの不足」(36.3%)、「社内の理解度が低い」(32.3%)、との回答が多いなど、多くの企業がSDGs経営の導入段階で足踏みしている状況がうかがえた。

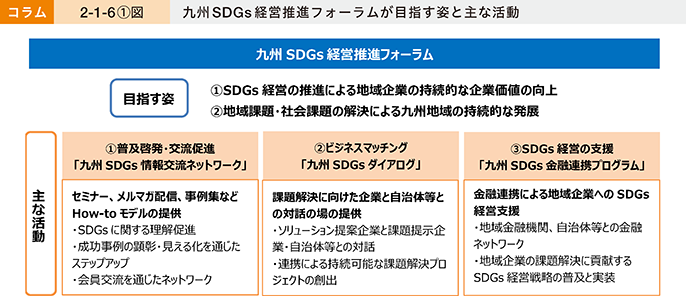

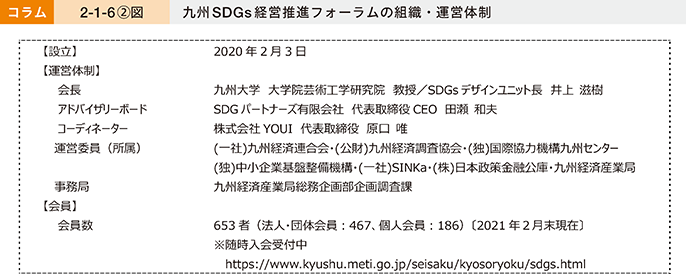

九州SDGs経営推進フォーラムの設立

そこで、九州経済産業局では、2020年2月、地域企業がSDGsを本業に埋め込み、経営戦略に実装することで、ブレない経営の創造とビジネスの潮流に乗ることを後押しするため、産学官金のプラットフォーム「九州SDGs経営推進フォーラム」を設立した。同フォーラムでは、〔1〕SDGsに関する情報提供(九州SDGs情報交流ネットワーク)、〔2〕地域・社会課題解決に向けた企業と自治体などとの対話(九州SDGsダイアログ)、〔3〕金融連携による地域企業へのSDGs経営支援(九州SDGs金融連携プログラム)などの活動を通じ、SDGs経営の推進による地域企業の持続的な企業価値の向上と、地域課題・社会課題の解決による九州地域の持続的な発展を目指している。

なぜSDGs経営が求められているのか?

企業は、SDGsを達成する上で、課題解決のための創造性とイノベーションを発揮することが期待されている。社是や経営理念に社会への貢献を掲げる企業が多くみられるように、SDGsは、利益を上げながら社会に対し善をなすという企業の本分と合致するものである。

SDGs経営に取り組むメリット

企業が本業の中でSDGsに取り組むことは、新たなビジネスチャンスとなり得る。環境・エネルギーや社会の幅広い分野の課題に、技術革新も活用して取り組み、経済成長を目指すSDGsの実現には、世界で年間5~7兆ドルの新規資金が必要になると言われており、新しい市場の源泉となっている。

一方、SDGsの取組は取引先、投資家、消費者からみた企業価値を高める。グローバルに活動する企業の多くは、SDGsの精神にのっとった事業推進を取引先にも求めており、SDGs経営はサプライチェーン内での生存戦略としても重要である。また、環境・社会・ガバナンスを考慮したESG投資は日本でも急成長している。さらに、倫理的消費(エシカル消費)という言葉が示すとおり、最近では消費者の意識が変化し、多少割高でも地球環境に優しい商品を購入するなど、SDGsに沿った製品やサービスを企業に求める傾向にある。

SDGsはミレニアル世代やZ世代と呼ばれる若年層に訴求していることが特徴の一つであり、最近では就職先を選ぶ理由として企業におけるSDGsの本質や社会的責任を強く意識する傾向がある。そのため、SDGs経営は優秀な人材確保の面でもプラスとなり得る。

SDGs経営のポイント

SDGsは2030年までの世界の「あるべき姿」を示しており、「今できること」から将来を予測するのではなく、「あるべき姿」から逆算して「今何をすべきか」、単に既存事業の延長線ではなく、「バックキャスティング思考」によって自社の戦略をより一層磨き上げることが求められる。また、多様なステークホルダーとのパートナーシップも極めて重要である。

九州SDGs経営推進フォーラムにおけるパートナーシップの取組事例としては、地域・社会課題解決に向けたビジネスマッチング「九州 SDGs ダイアログ」や、ソリューションの提供を通じてフォーラムとともにSDGs経営の推進をはかる「パートナー企業」、会員によるSDGsの普及や実践につながる多様な取組(自主事業)である「分科会」などがあり、フォーラムとして連携促進を図っている。

九州SDGs経営推進フォーラムパートナー企業の例

株式会社中村製材所は、持続可能な森林の活用と保全に資するFSC®40認証木材及び全国地域産材を取り扱うとともに、小径木や未利用材をデザイン性の高い建材・インテリア材に加工した自社特許商品(SKINWOOD®)の製造・販売を行う企業である。同時に環境と社会に責任を持つことへの普及啓発や森林教育(地元大学・セミナーへの登壇)などにも取り組んでいる。

40 Forest Stewardship Council®(森林管理協議会)。森林の管理や伐採が、環境や地域社会に配慮して行われている森林を認証する国際機関。

これら地域産材・FSC認証木材や特許商品(SKINWOOD®)は、佐賀県庁や福岡県庁を始め、全国にも店舗を所有する福岡市内有名カフェ店や佐賀市内有名眼鏡店などに納入実績があり、森林・環境教育の活動やニーズ対応商品の開発などが評価され、「佐賀さいこう企業」(2019年)、「ウッドデザイン賞2018」などを受賞。

九州SDGs経営推進フォーラム分科会の例

「中小企業のためのSDGs経営分科会」は、SDGs推進ネットワーク福岡(一般社団法人福岡県中小企業診断士協会)のメンバーが、経営支援の専門家としての経験と知見をいかし、中小企業のSDGs経営の実践的支援を行うことを目的として活動している。

〔1〕普及啓発セミナーの開催、〔2〕SDGs経営の導入支援、〔3〕認定評価書の発行のほか、ラジオ番組でのSDGs解説などを通じて、事業者のSDGs経営の普及に取り組んでいる。

2.グローバル化

感染症の動向は国ごとに異なり、海外に販路や生産拠点を持つ中小企業には深刻な影響を与えた一方、我が国の人口が減少する中、海外需要獲得は引き続き重要である。

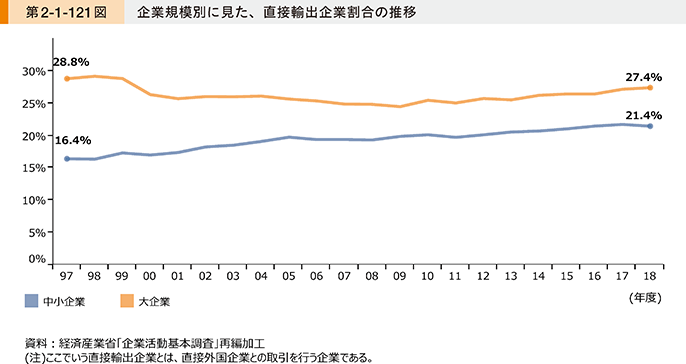

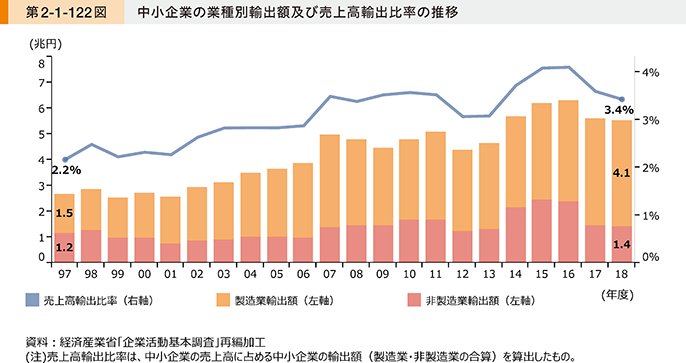

まず、感染症流行以前の海外展開の動向について確認する。第2-1-121図は、企業規模別に、直接輸出企業の割合を見たものである41。これを見ると、中小企業の輸出企業割合は長期的に増加傾向にあることが分かる。また、中小企業の輸出額と売上高に占める輸出額の割合の推移を見ると、足元では減少が見られるものの、長期的にはいずれも増加傾向にあることが分かる(第2-1-122図)。

41 分析に用いている経済産業省「企業活動基本調査」の調査対象企業の規模は、従業者50人以上かつ資本金額又は出資金額3,000万円以上のものであることに留意が必要である。

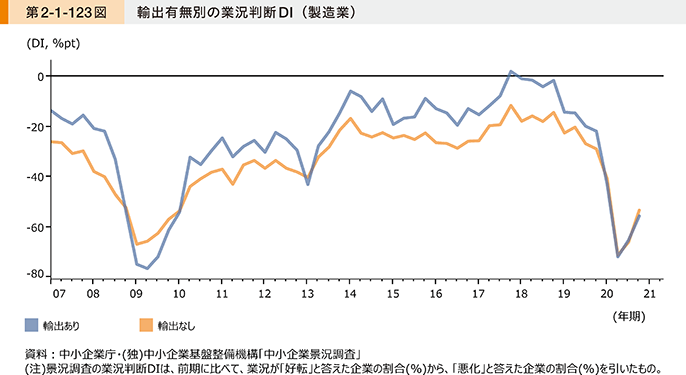

第2-1-123図は、輸出の有無別に製造業の業況判断DIの推移を示したものである。輸出企業の業況判断DIは、非輸出企業と比べて感染症流行後に大きく低下している。一方で、リーマン・ショックや東日本大震災といった非常時を除いて、輸出企業の業況判断DIは非輸出企業の業況判断DIを一貫して上回っており、外需を獲得し企業が成長する手段としての重要性がうかがえる。

感染症流行によって、海外に現地法人を持つ中小企業や、海外輸出を行う中小企業では、どのような意識の変化があっただろうか。ここからは、(独)日本貿易振興機構が実施した「2020年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」42を基に、海外ビジネスを実施する企業における感染症流行の影響と、今後の意向について、確認する。

42 (独)日本貿易振興機構の会員制度への加入企業を対象とした調査。

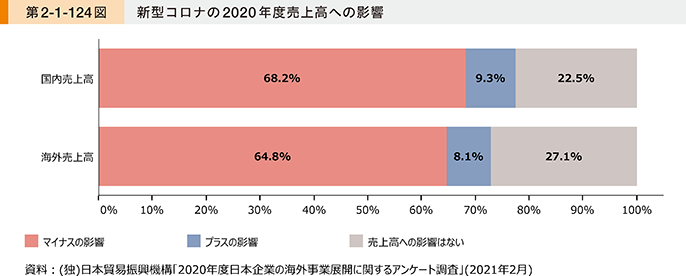

第2-1-124図は、感染症の2020年度の売上高への影響を見たものである。海外向けにビジネスを行う企業の約6割が、マイナスの影響があったと回答している。

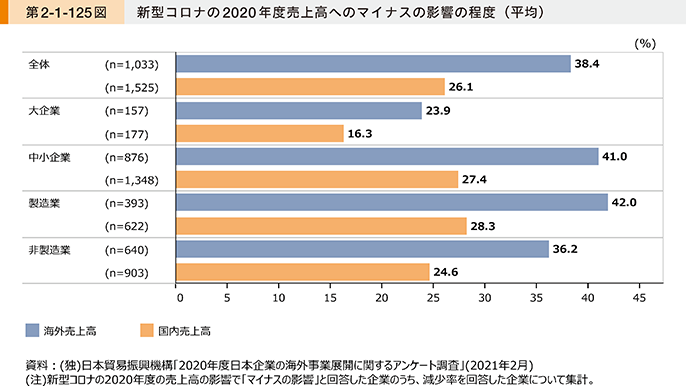

第2-1-125図は、マイナスの影響があった企業における、そのマイナスの影響の程度を見たものである。中小企業の海外売上高の減少幅の平均は41.0%と、国内売上高に比べて大きく、また大企業と比較しても大きいことが分かる。

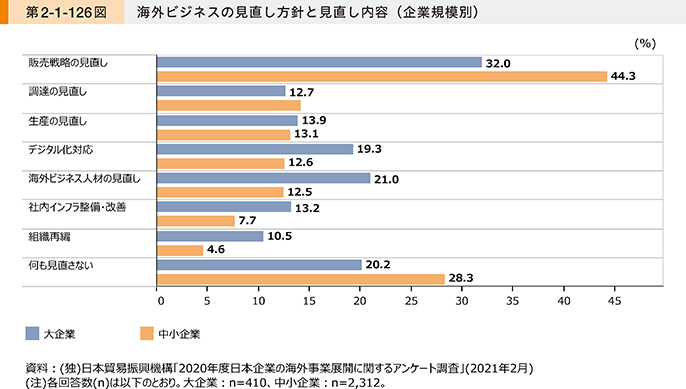

第2-1-126図は、海外ビジネスの見直し方針について企業規模別に見たものである。中小企業では「販売戦略の見直し」を回答した企業の割合が高いことが分かる。

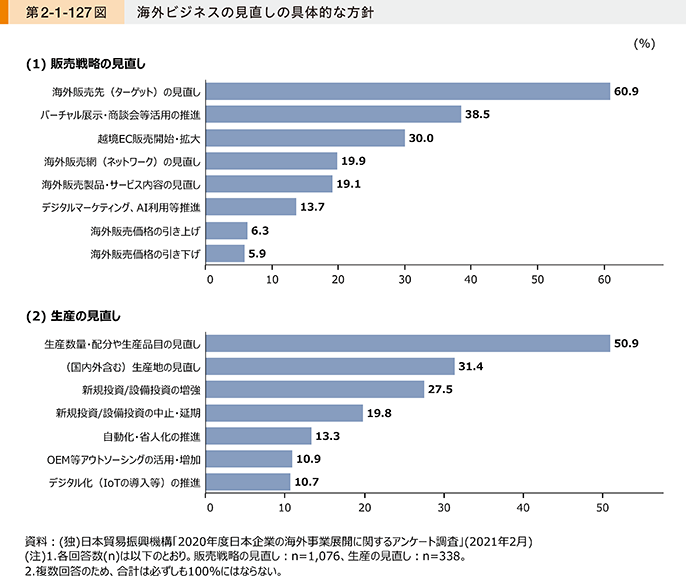

販売戦略の見直しと生産の見直しについて、細かく見ていく。それぞれの具体的な方針について見たのが第2-1-127図である。販売戦略の見直しでは「海外販売先(ターゲット)の見直し」、「バーチャル展示・商談会等活用の推進」、「越境EC販売開始・拡大」を回答した企業の割合が高いことが分かる。生産の見直しでは「生産数量・配分や生産品目の見直し」と回答した企業の割合が高いことや、「新規投資/設備投資の増強」と回答した企業の割合は「新規投資/設備投資の中止・延期」を上回っていることが分かる。

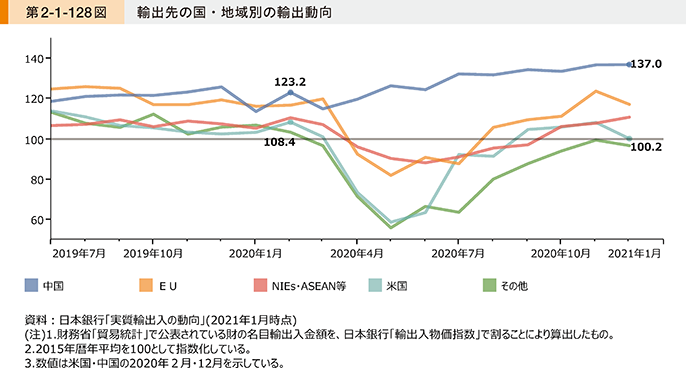

販売戦略の見直しの方針として「海外販売先(ターゲット)の見直し」が上位となっている背景として、世界各国での感染症流行の影響が異なっていることが考えられる。第2-1-128図は、我が国の輸出動向について、輸出先の国・地域別に見たものである。感染症流行後、ほとんどの国・地域で輸出が減少した一方、感染症が収束傾向にある中国では、増加を続けている。

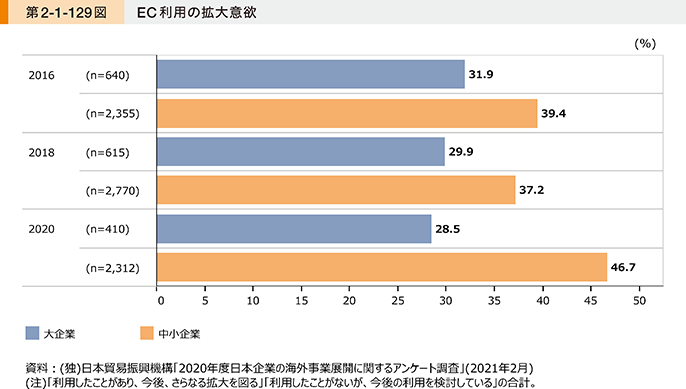

海外販売先を見直していくための手段として有用と考えられるのが越境ECである。第2-1-129図は、今後国内外での販売においてEC利用を拡大する企業の割合について、企業規模別に見たものである。中小企業の方が利用拡大意欲が高く、また2020年に更に高まっていることが分かる。

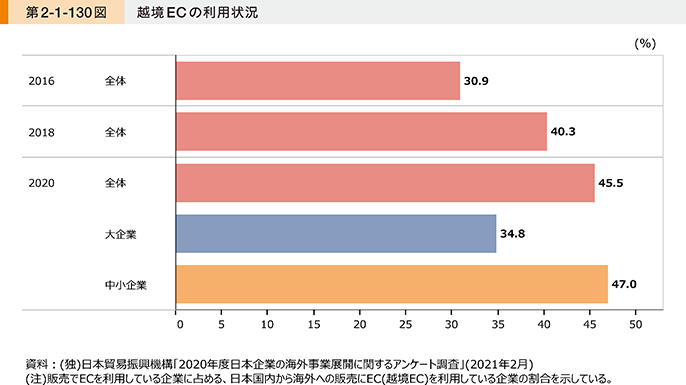

第2-1-130図は、販売でECを利用している企業の内、越境ECを利用している企業の割合を見たものである。越境ECを利用している割合は2016年以降増加していることが分かる。また2020年について、企業規模別に見ると、中小企業の方が越境ECを利用している割合が高いことが分かる。

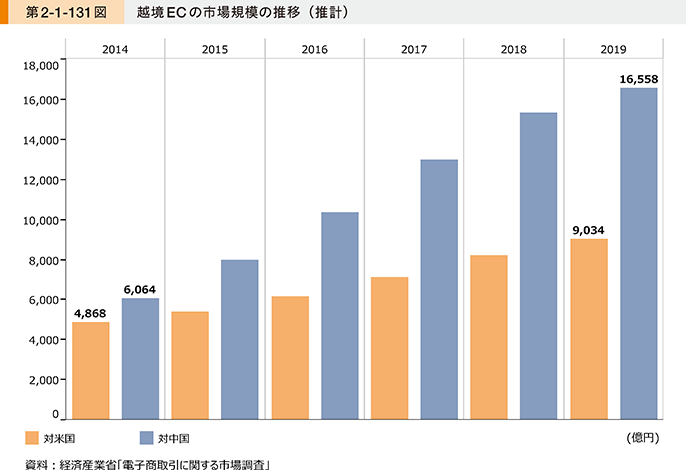

第2-1-131図は、米国及び中国の消費者による日本の事業者からのEC購入額の推移を見たものである。特に中国を中心に、越境ECの市場規模が拡大してきていることが分かる。

越境ECをはじめとする生産拠点の進出を伴わない海外輸出は、中小企業でも比較的取り組みやすい海外展開手法43であり、感染症流行下でも海外進出のチャンスをつかむことができる可能性がある。

43 2019年版中小企業白書第3部第1章第1節では、「間接輸出」や「直接輸出」は、経営権を有する企業を設ける「直接投資」に比べてリスクが低く、また越境ECは中小企業の海外展開のチャンスを拡大していると指摘している。

事例2-1-20は、感染症流行の影響を踏まえて、中国での事業拡大、ベトナムでの事業縮小、ECの利用拡充と、各国の事情に合わせて戦略の見直しを検討する企業の事例である。

事例2-1-20:株式会社ナカザワ

感染症流行下で先行きが不透明な中でも、海外事業の拡大に取り組む企業

経営戦略

所在地 滋賀県湖南市

従業員数 470名

資本金 5,000万円

事業内容 その他の小売業

▶取引のあるショッピングモールの出店に合わせて海外進出を次々に実行

滋賀県湖南市の株式会社ナカザワは、ショッピングモールなどへの出店を中心に、時計や眼鏡の販売を行う企業である。「おもてなし」の精神を重視しながら時計へのあらゆるニーズに対応。国内従業員のうち1割を占める50名が中国などの外国籍で、インバウンド需要の獲得に対応していることも特徴的である。2014年、取引のある国内ショッピングモールがベトナムに出店するのに合わせ、海外第1号店を開店。滋賀銀行と株式会社国際協力銀行(JBIC)による現地法人への協調融資が得られたことも後押しとなった。2019年までにベトナム・中国・カンボジアに9店舗を出店。現地富裕層による高額商品の購入が予想外に多く、目標の売上げや黒字化を前倒しで達成してきた。進出先の各国では経済発展や人口増加による消費意欲の向上が今後とも期待されるが、2020年、感染症流行の影響により戦略の見直しを迫られることとなった。

▶感染症流行の打撃を受けながらも、海外出店の拡大を今後とも重要視

中国の2店舗は、感染症の収束により早期に営業再開を果たし、日本へ旅行したいができない中国人の消費意欲の受け皿となって過去最高益を記録した。一方、国内店舗はインバウンド需要激減の影響を受けているほか、ベトナムとカンボジアは医療体制への不安と政府の規制などから出歩く人は極端に少なく、大幅な赤字が続いている。ベトナムの店舗は立て直しを図ろうにも、日本からの渡航制限により本部人材の派遣ができておらず、店舗数の縮小も検討中である。カンボジアは、中国人の往来が活発になれば売上げが回復すると期待しているが、先行きは不透明な状況が続いている。海外事業全体としての業績は現状低迷しているが、同社の中澤実仟盛代表取締役は「長期的な海外への出店攻勢は変わらない。」という。同社の丁寧な接客力と充実したアフターサービスは、進出先の各国において大きな強みとなっており、現地でのブランド力も向上している。日本の国内市場が飽和する中、海外出店の拡大は中長期的に見て引き続き重要であると考えている。

▶「おもてなし」と外国籍従業員を強みに、海外ビジネスを継続

足元では中国の広州での新店舗オープンが決まっているほか、インドネシアへの進出、フランチャイズ展開なども検討中である。一方で、実店舗販売を主軸としながらも、ECサイトでの販売を拡大する予定。接客という強みがいかしづらい感染症流行下で、実店舗以外での情報発信にも注力していく。

また、同社の戦略を進める上で活躍が期待されるのが外国籍従業員だという。インバウンド需要が激減し国内店の売上げが落ち込む中、自身のSNSを通じて情報発信し、国内に在住する外国人に対する販売促進に注力した結果、売上げのカバーにも貢献している。「日本のおもてなしを学んだ外国籍従業員が非常に頼もしい存在。国内のベトナム人従業員の派遣によるベトナム事業の立て直しも検討している。今後は彼らが国内外でリーダーシップを発揮してくれるだろう。」と中澤代表取締役は期待する。

コラム2-1-7:JAPANブランド補助金を活用した海外展開

人口減少などを背景に国内市場が縮小する一方で、途上国を中心に、海外市場は成長し続けており、中小企業・小規模事業者にとっても、海外市場への挑戦は非常に重要となっている。本コラムでは、中小企業・小規模事業者の海外展開を支援する事業として、「JAPANブランド育成支援等事業」(以下、「JAPANブランド補助金」という。)について見ていく。

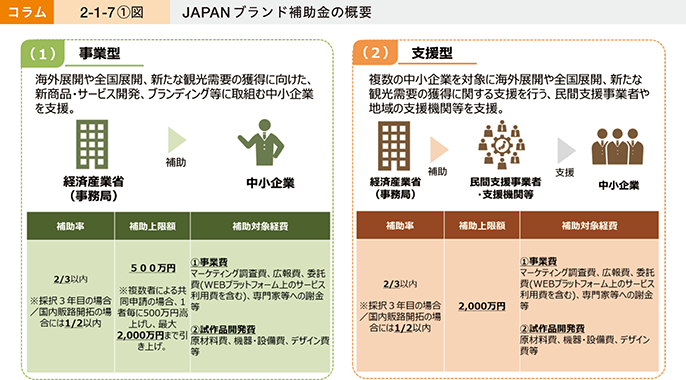

JAPANブランド補助金とは、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に取り組む中小企業・小規模事業者向けの補助金である。新商品・サービス開発や、展示会出展等による販路拡大、ブランディングやプロモーション等に係る経費について、1者あたり最大で補助率3分の2、上限額500万円まで補助する。

また、こうした中小企業・小規模事業者の取組を後押しする民間事業者や商工会・商工会議所等に対しても、最大で補助率3分の2、上限額2,000万円まで補助する。

本補助金では、電子商取引(EC)、オンライン商談会、クラウドファンディングなどを活用した取組を重点的に支援することにより、中小企業による新たな商流への挑戦を促進している。2020年度は、中小企業庁と(独)日本貿易振興機構(JETRO)の共催にて「海外ECサイト活用促進セミナー」を開催するなど、新しい商流の活用を促進する取組を進めてきた。

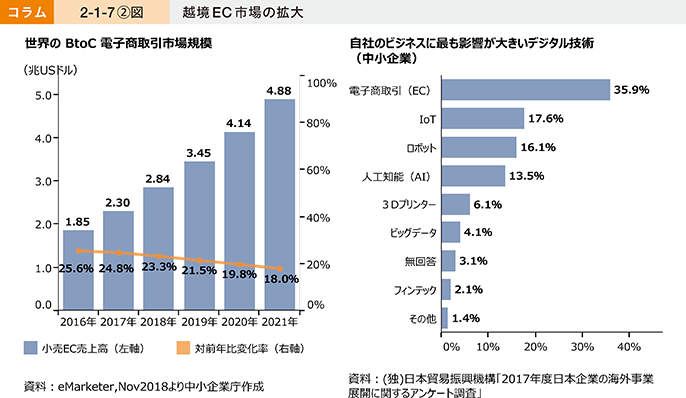

中でも、海外ビジネスを担う人材や、海外展開に取り組むための資金が不足する中小企業が海外需要にアクセスするための手段として、越境ECは極めて有効なツールである。近年の世界のEC市場は拡大傾向にあり、2021年まで毎年二桁成長が見込まれ、今後中長期的(5~10年程度)に自社のビジネスにおいて電子商取引(EC)が与える影響が大きいと考える中小企業も多い(コラム2-1-7〔2〕図)。新型コロナウイルス感染症流行を受けた渡航・外出制限等の中で、さらにその動きは加速化しており、中小企業・小規模事業者が海外展開を進める際の重要なツールになっているともいえる。

例えば、福島県の花春酒造株式会社は、越境ECを活用した海外展開に取り組んでいる、従業員数約25名の老舗企業である。1718年に創業して以来、会津若松の地で日本酒を製造している。日本酒の国内出荷量が年々低下する厳しい環境の中、新型コロナウイルス感染症流行により地元の観光旅館や飲食店が休業し、酒類を卸すことができなくなり、大きな打撃を受けた。

こうした中で、日本酒の輸出金額は年々増加傾向にあることに着目し、海外販路開拓を模索し始める。当初は大手ECプラットフォーマーを活用した越境ECに取り組んでいたが、県内企業との連携による地域振興の取組の一つとして、他の企業が販売するおつまみとのセット販売といった新たな販路開拓を目指して、魅力ある自社ECサイトの構築という、もう一歩踏み込んだ形での海外展開を志すようになった。令和2年度には、海外販路開拓を担う新たな部署を新設し、JAPANブランド育成支援等事業費補助金(令和2年度補正予算)などを活用して自社HPの多言語化やECサイト構築に取り組んだ。ECサイトを通じた販売や、多言語化した自社HPのプロモーションが功を奏して、2月には新たにドイツに向けての日本酒輸出が決まるなど、一定の成果が出始めている。

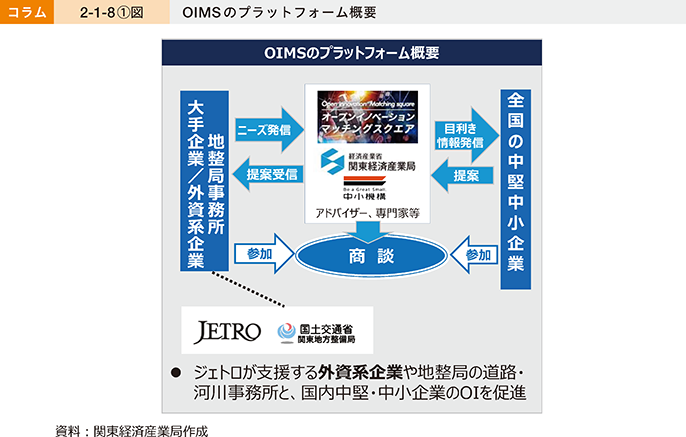

コラム2-1-8:オープンイノベーション・マッチングスクエア(OIMS)

本コラムでは、事業環境が大きく変化する中でも、企業間連携や海外展開を目指す中堅・中小企業を支援する関東経済産業局の支援策「オープンイノベーション・マッチングスクエア(OIMS)」を紹介する。

OIMSとは

デジタル革新によって類似のモノを作り出す能力が世界各地で高まり、サービスを含む付加価値提供の重要性が高まる中、中堅・中小企業が「稼ぐ力」の維持・向上を図るためには、従来のネットワークや企業内のリソースに限定されない、オープンイノベーションを通じた企業間連携を促進することが重要である。関東経済産業局では、オープンイノベーションを通じて、中堅・中小企業の稼ぐ力を強化するために、2019年7月に(独)中小企業基盤整備機構と連携し、「オープンイノベーション・マッチングスクエア(OIMS:Open Innovation Matching Square)」を開設した(コラム2-1-8〔1〕図)。

このマッチングサイトは、他社との共同開発ニーズを有する大手企業等と、技術力があり新事業創出に意欲のある中堅・中小企業とのマッチングの場を提供するものである。2021年2月末までに、大手企業等からの349件のニーズ発信に対して、中堅・中小企業から4,268件の提案があり、これまで592件の商談を実施した。

防災・減災等の課題解決に向けたマッチング

関東地方整備局とも連携し、OIMSの中で公共インフラの整備に係る防災・減災等の課題解決に向けたマッチングも実施している。関東地方整備局の道路・河川事務所が有する課題解決ニーズを掲載したところ、マッチングが成立し、既に現場実証に向けた動きがあるなどの成果が出ている。

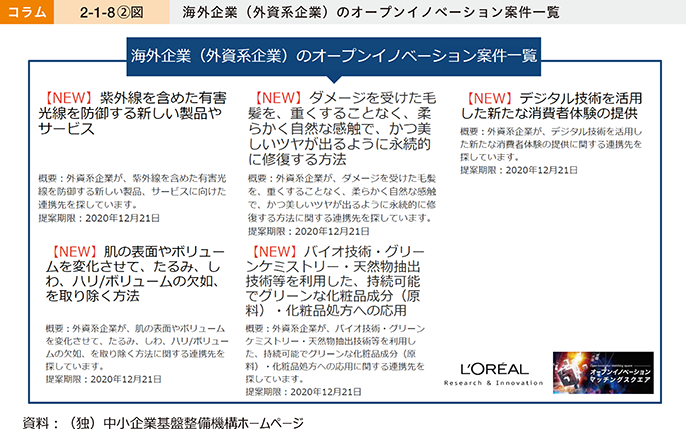

外資系企業とのマッチング

さらに、OIMSは中堅・中小企業の海外展開などを後押しするためにも有効なツールである。現在、(独)日本貿易振興機構と連携して、外資系企業の共同開発や事業連携に関するニーズをOIMS内で発信し始めた(コラム2-1-8〔2〕図)。

例えば、世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループの日本法人、日本ロレアル株式会社が、化粧品の開発ニーズなどについて、OIMS及び関東経済産業局が主催するイベント「オープンイノベーション・チャレンジピッチ」内で情報発信したところ、全国の中堅・中小企業から40件のソリューション提案が集まり、17社とオンライン面談を実施し、現在6社との連携に向けた協議が進行している。

感染症の流行によって国内外の往来が制限される中、対面で行われる見本市や商談会などのマッチングの機会も制限を受けざるを得ない状況にある。このような状況を踏まえて、地理的な制約を受けないオンラインによるマッチングサイトの存在が一定の効果を上げているものと考えられる。