第2部 新たな価値を生みだす中小企業

第3章 付加価値の獲得に向けた取引関係の構築

多くの企業は、仕入や販売といった取引を通じ、他社との関係性を構築しながら事業活動を行っており、取引における交渉力の優劣は中小企業が最終的に獲得できる付加価値額を大きく左右する。

本章では、まず第1節で、(株)帝国データバンクのデータセットを利用し、自動車産業を例に、我が国における取引構造の実態や取引関係の複雑さ・多様さについて概観する。第2節では、中小企業実態基本調査を利用し、委託・受託取引の関係から企業の類型化を行い、それぞれのパフォーマンスを比較・分析していく。第3節では、受注側・発注側の両事業者向けのアンケート調査を利用し、それぞれの取引行動の実態を明らかにするとともに、取引適正化に向けた現状と課題を明らかにする。最後に、第4節では2019年12月から開催された「価値創造企業に関する賢人会議」での議論も踏まえつつ、大企業と中小企業の連携による価値創造の取組や、共存共栄関係の構築に向けた取組事例を紹介する。

第1節 取引構造の実態

企業間の取引構造は、しばしばサプライチェーンとして解される。サプライチェーンは、特定の財や商品について、原材料の調達から消費者に供給(Supply)するまでのつながり(Chain)を指し、例えば、製造業における部品供給網などが想起される。しかし、現実社会においては、企業は多種多様な新たなパートナーと取引関係を構築し、大小様々な企業が集まって相互に取引を行うことから、サプライチェーンよりも複雑な取引構造が形成されている。

ここでは、(株)帝国データバンクが生成した「企業エコシステム」のデータセットを用いることで、我が国におけるこうした取引構造の実態や、特定の企業(群)が他の企業に及ぼす影響力について分析していく。

1 「企業エコシステム1」について

1 (株)帝国データバンクの企業信用調査は国内の企業に限定されている。従って、「企業エコシステム」は国内企業間の取引に限定される点に留意が必要である。

「企業エコシステム」とは、ある特定の企業が取引を通じて影響力を及ぼす範囲を定量的に取り出し、一つの単位として捉えたものである。

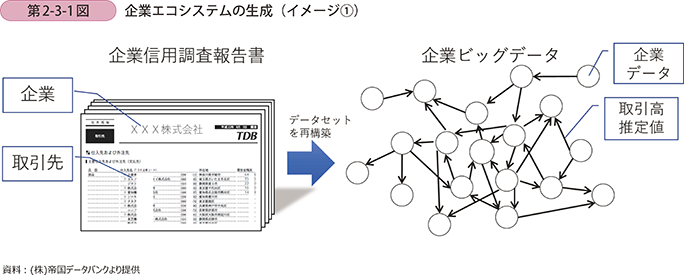

「企業エコシステム」は、企業信用調査を通じて得られた企業間取引データと取引高推定値2を用いて生成される。以下では、「企業エコシステム」の生成方法の概略を紹介する。

2 取引高推定値の算定については付注2-3-1を参照されたい。

まず、同社が保有する企業信用調査報告書を基に、約80万社・約550万の販売取引に関するデータセット(企業ビッグデータ)を構築する(第2-3-1図)。

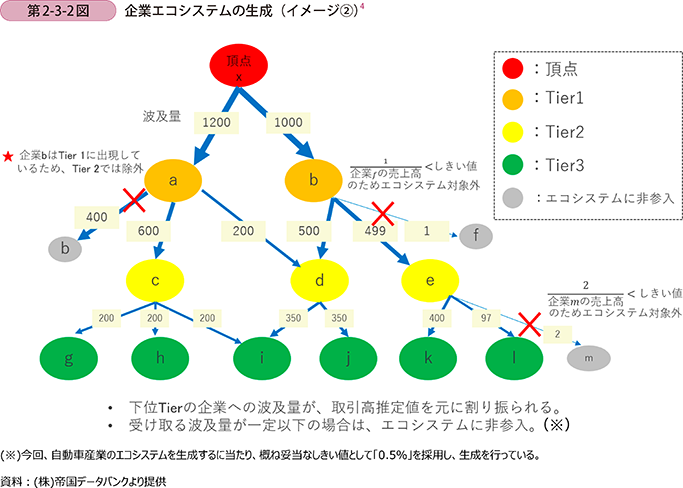

次に、企業ビッグデータと取引高推定値を組み合わせ、「企業エコシステム」を生成する(第2-3-2図)。具体的には、企業ビッグデータの中で、特定の企業を最終顧客(以下、「頂点企業」という。)として、「頂点企業」に販売を行っている「1次取引企業(Tier1)」、1次取引企業に販売を行っている「2次取引企業(Tier2)」というように取引関係を構造化した上で、頂点企業からの波及効果が想定される取引関係に絞って抽出する。

なお、Tier1を構成する企業を抽出する際には、「頂点企業に対する取引があり、頂点企業も当該企業との取引を認識している」、「頂点企業との取引高推定値から想定される波及量3が、売上高に対して一定の規模を持つ」といった条件で、Tier2以降は「上位のTierから受け取る、取引高推定値から想定される波及量が、売上高に対して一定の規模を持つ」といった条件を設定し、頂点企業からの影響を制御することでネットワークを収束させている。

3 波及量はエコシステム内で取引関係にある企業間において、上位Tierの企業から下位Tierの企業に受け渡される取引高推定値を指す。波及量は頂点企業の生み出した取引高推定値を基に、下位Tier企業に割り振られる形で決定される。

また、下位のTier企業への波及量は、頂点企業の生み出す取引高推定値を基に、下位Tier企業に割り振られる形で決定される。

4 本イメージ図では、上位のTierから波及量として下位Tier企業に流れるモデルとなっている。しかしながら、エコシステムの生成に当たり、一つのエコシステムに企業は一度しか登場しない。従って、上位Tierで登場した企業が、さらに下位のTierの企業と取引を行っている場合、その取引はエコシステムから除外される(第2-3-2図)。この結果、実際にエコシステムを生成すると波及量はTierが下がるとともに小さくなっていく。

なお、「企業エコシステム」は、任意の企業を頂点企業に定めることにより生成されるが、複数の頂点企業を定め、「企業エコシステム」を束ねることで企業群のエコシステムを捉えることも可能である。

今回は、我が国を牽引する主要産業の一つである「自動車産業」を例に取り、自動車産業のエコシステムを見ていく。

2 自動車産業のエコシステム

今回、自動車産業のエコシステムを形成するに当たり、我が国を代表する自動車メーカー7社5(スズキ(株)、(株)SUBARU、トヨタ自動車(株)、日産自動車(株)、本田技研工業(株)、マツダ(株)、三菱自動車工業(株))を抽出し、頂点企業と定めた。

5 ダイハツ工業(株)は、2016年にトヨタ自動車(株)の完全子会社となり、同年に上場廃止となっていることから、自動車産業のエコシステムにおける頂点企業の集計対象外としている。

まずは、自動車産業のエコシステムの全体像を確認する。

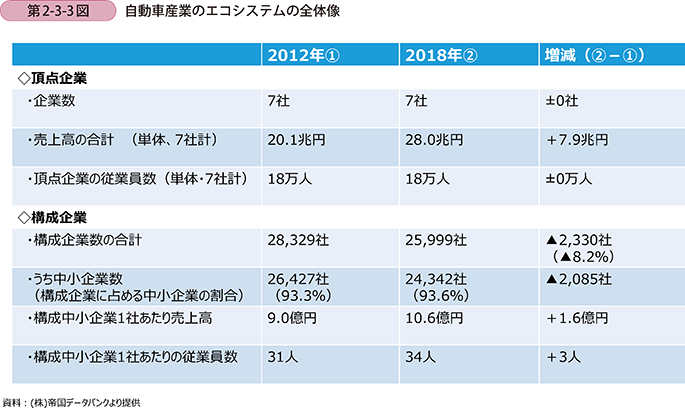

第2-3-3図は、頂点企業とエコシステム構成企業6の2012年7と2018年の状況を見たものである。これを見ると、頂点企業の売上高は、2012年から2018年にかけて約8兆円増加している。

6 自動車産業のエコシステムの中に存在している企業を指す。

7 「2012年決算期」を指す。以下、(株)帝国データバンクのデータセットを利用した分析における「年次」については、各企業における各年次の決算期を意味する。

他方、構成企業数に着目すると、2012年は約2万8千社であったのに対し、2018年は約2万6千社と約2千社減少している。一方、構成中小企業81社当たりの売上高や従業員数は約1割増加している。一概には言えないものの、経営者の高齢化などを理由にした廃業の進展、取引企業の絞り込みや海外調達への切り替えなどといった頂点企業の企業行動などが影響していると推察される。

8 本分析における中小企業は、資本金1億円以下の企業と定義している。

次に、エコシステム内の企業の構成業種9について確認する。

9 日本標準産業分類(中分類)に基づく業種を指す。

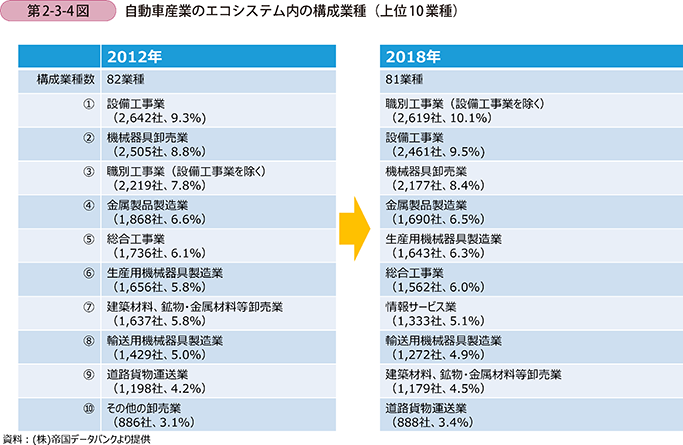

第2-3-4図は、自動車産業のエコシステムの構成業種数と、企業数の多い上位10業種を示したものである。

エコシステムの構成業種から自動車産業を捉えると、企業数の多い上位3業種は、順位の入れ替わりはあるものの2012年、2018年のいずれも「職別工事業(設備工事業を除く)」、「設備工事業」、「機械器具卸売業」の3業種となっている。

「職別工事業(設備工事業を除く)」、「設備工事業」については、工場や設備の新設・更新に伴う取引でエコシステムに含まれていると考えられ、製造業の企業が設備投資を行うことにより、その影響が異業種の企業にまで波及していることが示唆される。

また、「機械器具卸売業」もエコシステム内における存在感は大きく、部品などの取引を行う際に、数多くの商社が介在していることが伺える。

さらに、2012年と2018年の構成業種の変化に着目すると、2018年に「情報サービス業」が7位となっている。現在、自動車産業界を取り巻く大きな変化として「CASE10」の進展が指摘されているが、自動車産業のエコシステムからも、取引関係の中で情報サービス業の存在感が高まっていることが見て取れる。

10 世界の自動車産業構造を大きく変革するとされる「Connectivity(つながる)」「Autonomous(自動走行)」「Shared&Service(共有)」「Electric(電動化)」の四つの言葉の頭文字を取ったものである。

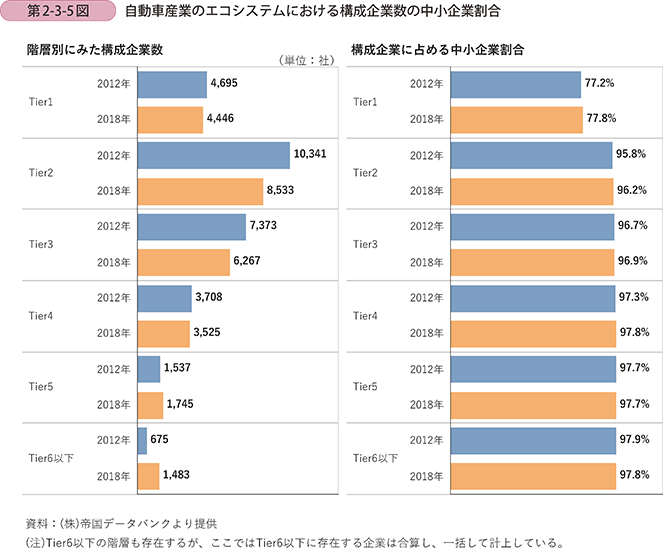

続いて、自動車産業のエコシステムにおける構成企業数を階層別に見ていく(第2-3-5図)。これを見ると、階層ごとの企業数の増減は一様でなく、特にTier2、Tier3で大きく減少していることが分かる。これに対して、Tier5以下の企業数は増加している。2012年から2018年にかけて、頂点企業の売上高が増加し、Tier上位の企業数が減少した結果、頂点企業の影響力が及ぶ範囲は下位のTierにまで広がっていることが分かる。併せて階層ごとの構成企業に占める中小企業の割合を確認すると、Tier1における中小企業割合は約8割と最も低いが、Tier2以下では95%以上が中小企業であり、2012年と2018年で大きな変化はない。

また、階層別の構成業種の違いについても確認する。

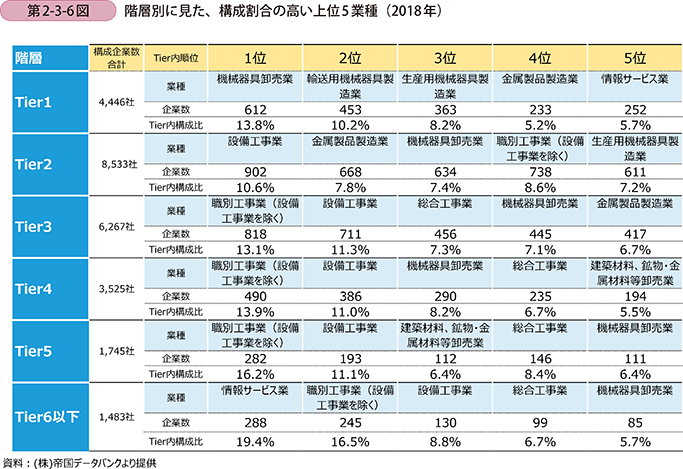

第2-3-6図は、各階層に属する企業の中で、構成割合の高い上位5業種(2018年)を見たものである。第2-3-4図で見たとおり、エコシステム全体では割合が高かった「設備工事業」、「職別工事業(設備工事業を除く)」については、階層別に見ると、特にTier2以下でその割合が高いことが分かる。他方、Tier1では自動車に関わる製造業の割合が相対的に高くなっているほか、「情報サービス業」が第5位となっている。

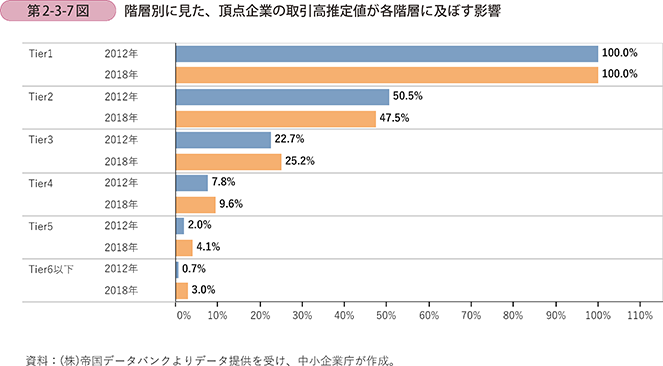

次に、頂点企業を基点とする波及量が各階層にどのように流れているのか確認する。

第2-3-7図は、頂点企業を起点とし、エコシステム内における各階層の企業が受け取る波及量を、業種別に集計したものである。

例えば、2018年のTier2は47.5%となっているが、これは頂点企業からTier1の企業に流れた取引高推定値のうち、47.5%がTier2に流れていることを示している。2012年と2018年の比較で見ると、頂点企業の売上高増加に伴い、波及効果が取引を通じてより下位のTierまで広がっていることが分かる。

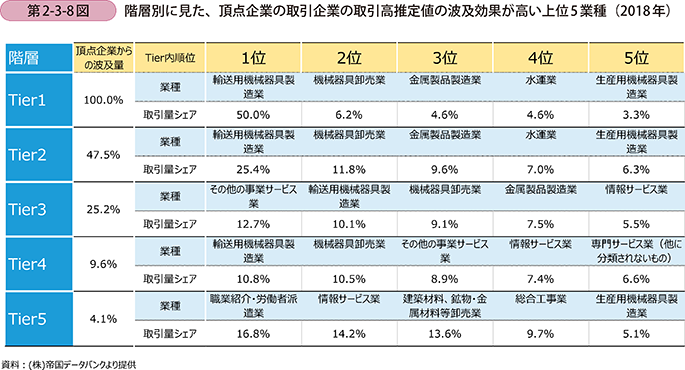

第2-3-8図は、階層別に見た、頂点企業の波及効果が高い上位5業種(2018年)を見たものである。

これを見ると、企業数から捉えたエコシステムと大きく様相が異なることが分かる。まず、Tier1においては企業数で10.2%である「輸送用機械器具製造業」が、取引シェアの50.0%を獲得しており、2位の「機械器具卸売業」(6.2%)とは大きな差があることが分かる。また、「輸送機械器具製造業」は企業数で見るとTier2以下では上位5位以内に入っていなかったが、波及効果で見るとTier2、Tier4で1位、Tier3で2位の位置づけである。

また、「情報サービス業」はTier3、Tier4、Tier5で、それぞれ5位、4位、2位となっており、ここからも情報サービス業の存在感の大きさがわかる。

さらに、Tier5の取引シェアの1位は、「職業紹介・労働者派遣業」となっている。

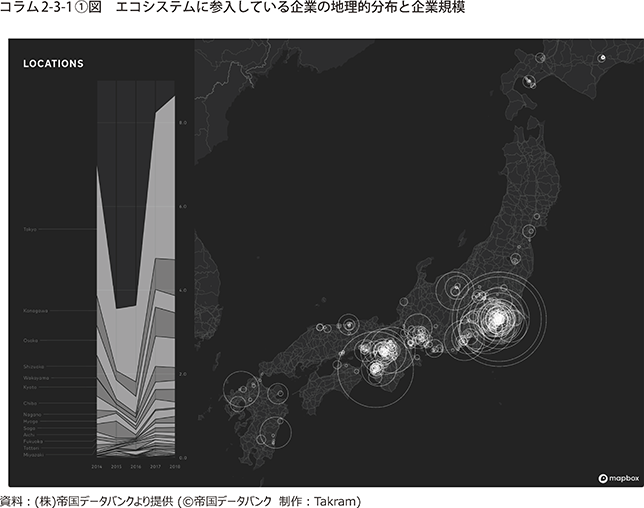

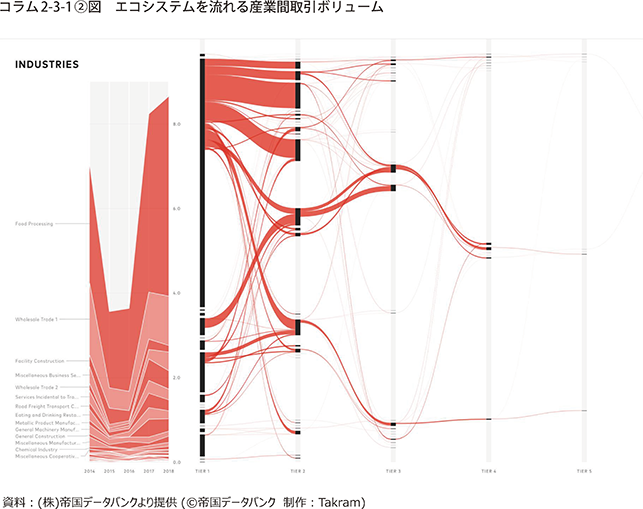

コラム2-3-1

データ×テクノロジーで世界の見方を変える

中小企業、大企業、行政は、それぞれの立場からそれぞれの問題意識に合わせて、無数のデータから「複雑な世界」を捉えようと試みている。しかしながら、これら関係者が捉えている「複雑な世界」に対する認識は、利用するデータや解釈、組織の目的などの違いから「ズレ」が生じることがあり、この「認識のズレ」により関係者間の対立を生じさせることがある。

この問題を解消するためには、複雑な世界をありのままに捉え、様々な立場・角度から眺めて議論できる仕組みが必要である。そこで解決策となるのがデータとテクノロジーの掛け合わせである。

例えば、本節で紹介されている企業エコシステムは、(株)帝国データバンクが保有する全量の企業データと、ビッグデータ分析を可能にするテクノロジーを掛け合わせ、動的で複雑な企業活動をビジネスの「生態系」として取り出したものである。中小企業にとって、企業エコシステムを観察することは、自身が所属する企業エコシステムが分かり、自社の経営に影響を及ぼす可能性がある企業の動向を確認することができる。また、行政にとっても、例えば地域への影響力の強い企業を把握できるため、地域活性化に向けた打ち手を検討する際の材料としても活用できる。

また、テクノロジーによるデータ解析を行うだけでなく、その解析結果について、異なる視点をもつ人々が対話できる場も欠かせない。(株)帝国データバンクでは、この対話の場であるプラットフォームの構築も進めている11。

11 LEDIX(https://ledix.jp/![]() ©帝国データバンク 制作:Takram)

©帝国データバンク 制作:Takram)

データとテクノロジーの掛け合わせで見える新たな世界は、異なる立場の関係者が各々の物差しで見ていた世界を一つに統合する。これによって、より良い世界の実現に向けた、相互理解の促進が期待される。