第2部 新たな価値を生みだす中小企業

第2章 付加価値の獲得に向けた適正な価格設定

第1章では、製品・サービスの差別化を始め、付加価値の源泉となる優位性の構築に資する取組を示した。その上で、企業が実際に付加価値を獲得していくためには、優位性により創出した価値を「価格」に適正に反映し、収益化していくことが重要となる。

本章では、付加価値の獲得に向けた適正な価格設定を実現するための取組について分析していく。

第1節 優位性の価格への反映

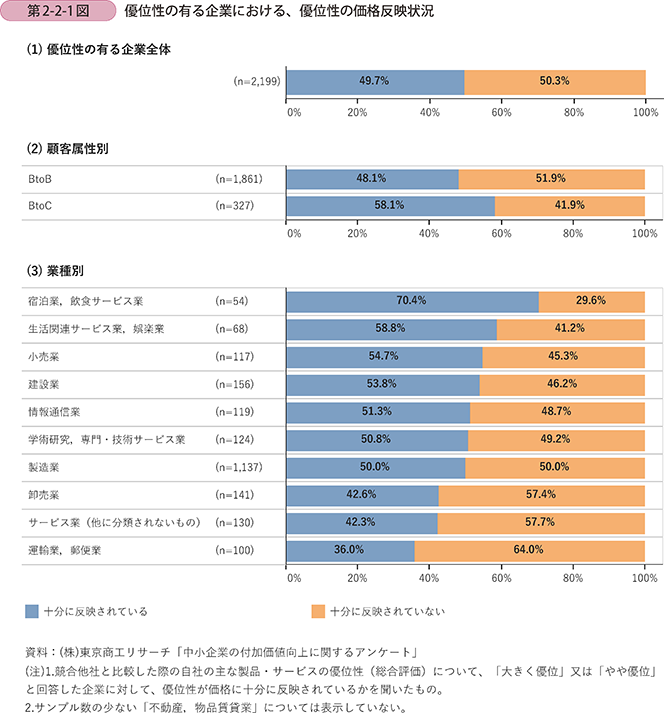

第2-2-1図は、自社の主な製品・サービスの優位性について、競合他社と比較して「大きく優位」又は「やや優位」と回答した企業(以下、「優位性の有る企業」という。)に対して、その優位性が価格に十分に反映されているかを確認したものである(以下、「優位性の価格反映状況」という。)。これを見ると、優位性の有る企業の中でも、約半数の企業は「十分に反映されていない」と考えていることが分かる。顧客の属性別に見ると、消費者向けに製品・サービスを販売する企業(以下、「BtoC企業」という。)1よりも、事業者向けに製品・サービスを販売する企業(以下、「BtoB企業」という。)2の方が「十分に反映されていない」と考えている企業の割合が1割多いことも分かる。

1 アンケート調査の中で、年間総売上高における顧客構成割合について、「消費者向け(BtoC)が多い」又は「両者同程度」と回答した企業を指す。

2 アンケート調査の中で、年間総売上高における顧客構成割合について、「事業者向け(BtoB)が多い」と回答した企業を指す。

すなわち、差別化が進み優位性を構築することができている企業ほど、価格競争に巻き込まれず、自社の設定したい価格に設定することができるはずであるが、それでも優位性の有る企業の半数で、優位性が価格に十分に反映されていないという実態が見て取れる。

また、業種別の優位性の価格反映状況を見ると、「運輸業、郵便業」など相対的に優位性を価格に十分に反映するのが難しい業種が存在することが分かる。

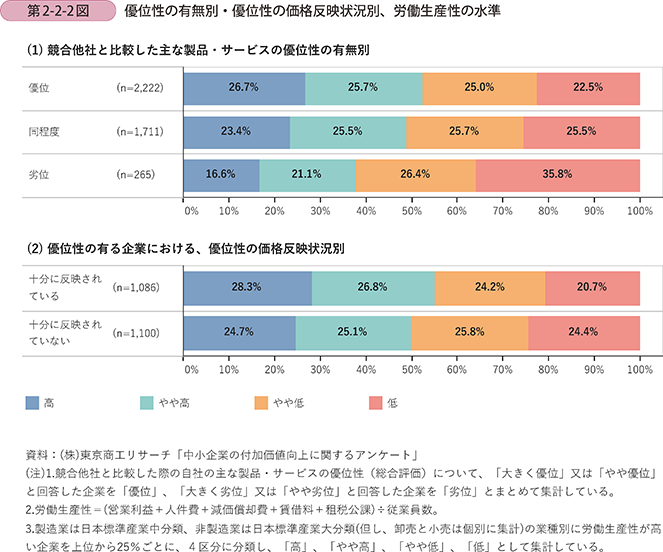

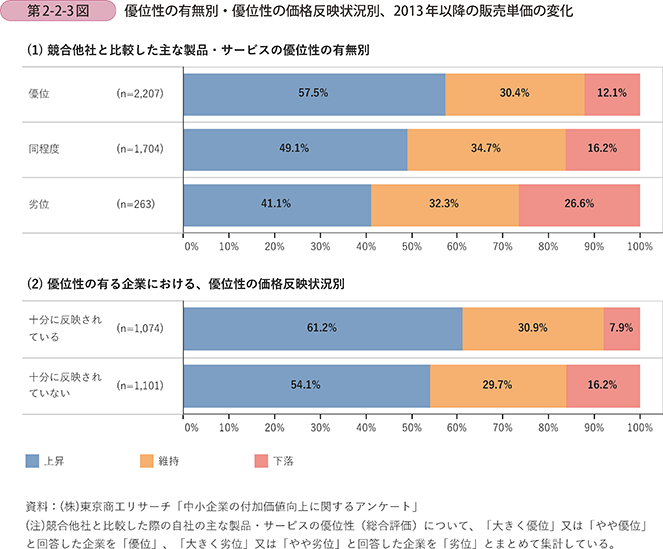

第2-2-2図は、優位性の有無別及び優位性の有る企業における優位性の価格反映状況別に、労働生産性の水準を見たものである。これを見ると、まず、優位性の有る企業の方が労働生産性の水準が高いことが分かる。さらに、優位性の有る企業の中でも、優位性が価格に十分に反映されている企業の方が高い水準となっていることが分かる。3

3 なお、優位性の価格反映状況と労働生産性の相関については回帰モデルを用いた計量分析も行ったところ、優位性が価格に十分に反映されている企業の方が労働生産性の水準が17.5%高いことが分かった。詳細はコラム2-2-6及び付注2-1-1を参照のこと。

また、第2-2-3図は、優位性の有無別及び優位性の有る企業における優位性の価格反映状況別に、2013年以降の販売単価の変化を見たものである。これを見ると、優位性の有る企業の方が、販売単価を上昇させている割合が高く、また、優位性の有る企業の中でも、優位性が価格に十分に反映されている企業の方が高い割合となっていることが分かる。

以上を踏まえ、本節では、製品・サービスの優位性を構築した企業が、労働生産性や販売単価を上昇させていくために、その優位性を価格に十分に反映していく上で重要となる取組について分析していく。

コラム2-2-1

マークアップ率と価格競争に関する国際比較

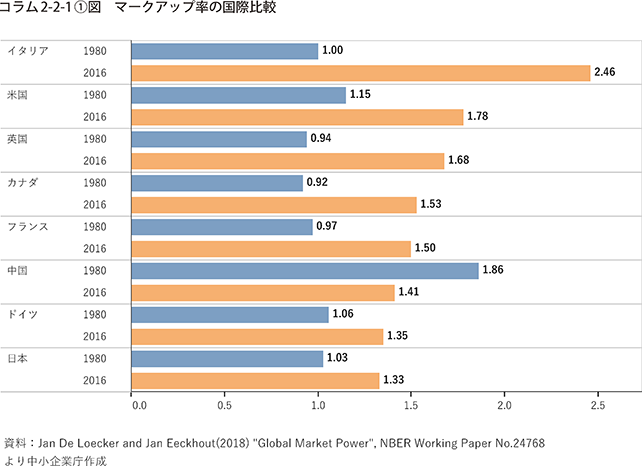

本コラムでは、利幅を意味する「マークアップ率」や、価格競争環境についての国際比較を紹介する。

我が国企業のマークアップ率は諸外国と比べて低いといわれている。令和元年6月21日に閣議決定された「成長戦略実行計画」には、米国や欧州の企業では2010年以降急速にマークアップ率4が上昇する一方、日本企業のマークアップ率が低水準で推移しており、付加価値の高い新たな製品・サービスを生み出すことで、マークアップ率の向上を図る必要性がある旨が記載されている。

4 同計画におけるマークアップ率とは、「分母をコスト(限界費用)、分子を販売価格とする分数であり、製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るもの」を指す。

コラム2-2-1〔1〕図は、1980年時点と2016年時点の各国のマークアップ率を比較したものである。これを見ると、日本企業のマークアップ率は1980年時点では1.03と諸外国に比べて高い水準にあったが、2016年時点では1.33と上昇してはいるものの、諸外国と比べて低い水準になっていることが分かる。

マークアップ率の向上は、販売価格を上げるかコストを削減するかによって実現するが、我が国では価格競争が激しく、販売価格を上げるのが難しい環境にあるともいわれている。

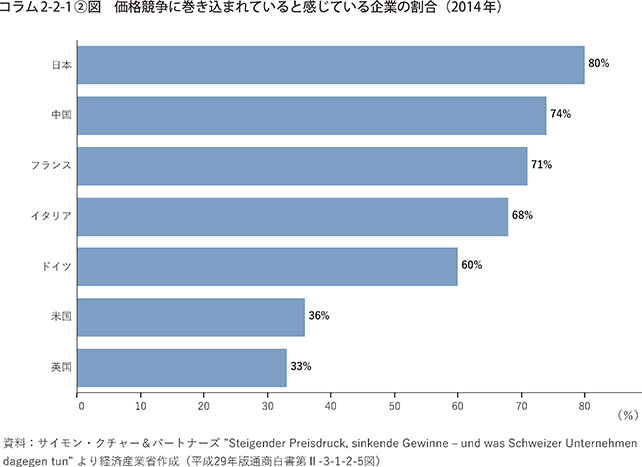

コラム2-2-1〔2〕図は、価格競争に巻き込まれていると感じている企業の割合について国際比較したものである。これを見ると、諸外国に比べて日本企業は価格競争に巻き込まれていると感じている割合が高いことが分かる。

1 顧客への優位性の発信

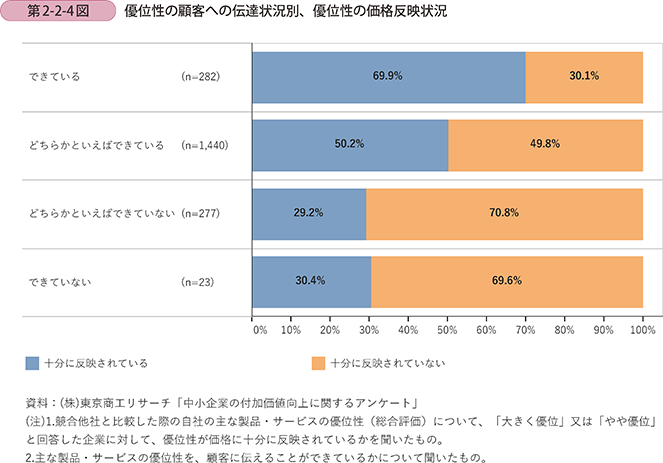

第2-2-4図は、企業が製品・サービスの優位性を顧客に伝えることができているか(以下、「優位性の顧客への伝達状況」という。)別に、優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると、製品・サービスの優位性を顧客に伝えることが「できている」・「どちらかといえばできている」と回答した企業で、優位性が価格に十分に反映されている割合が高いことが分かる。

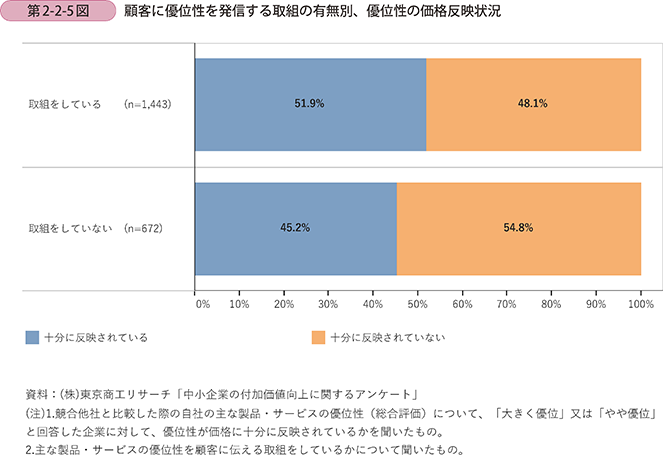

第2-2-5図は、企業の顧客に優位性を発信する取組の有無別に、優位性の価格反映状況について見たものである。これを見ると、顧客に優位性を発信する取組をしている企業の方が、優位性が価格に十分に反映されている割合が高いことが分かる。5

5 なお、顧客への優位性の発信と優位性の価格反映状況の相関については、回帰モデルを用いた計量分析も行ったところ、優位性を発信している企業では優位性が価格に十分に反映されている割合が4.9%pt高いことが分かった。詳細はコラム2-2-6及び付注2-1-1を参照のこと。

では、顧客へ優位性を発信している企業は、どのように発信しているのだろうか。

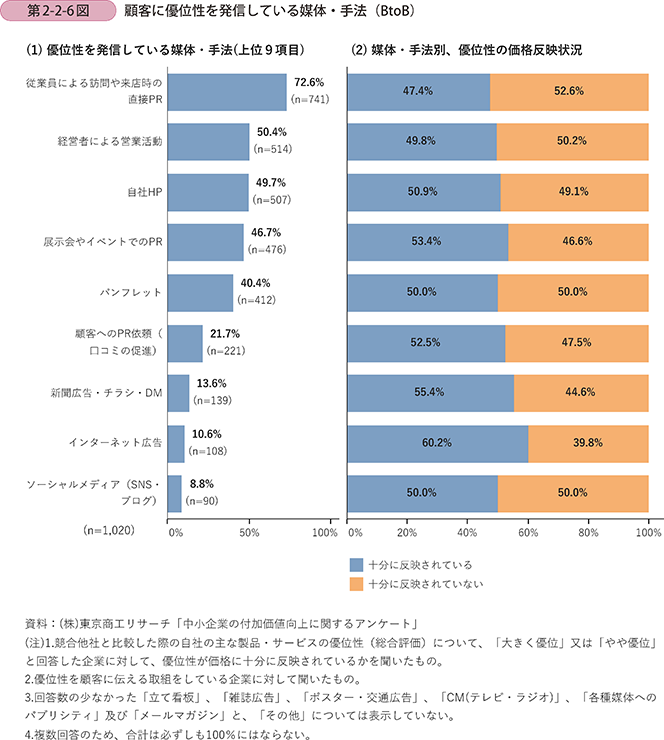

第2-2-6図は、BtoB企業における、顧客に優位性を発信している媒体・手法と、各媒体・手法を回答した企業ごとに優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると、「インターネット広告」、「新聞広告・チラシ・DM」、「展示会やイベントでのPR」と回答した企業では、優位性が価格に十分に反映されている割合がやや高いことが分かる。

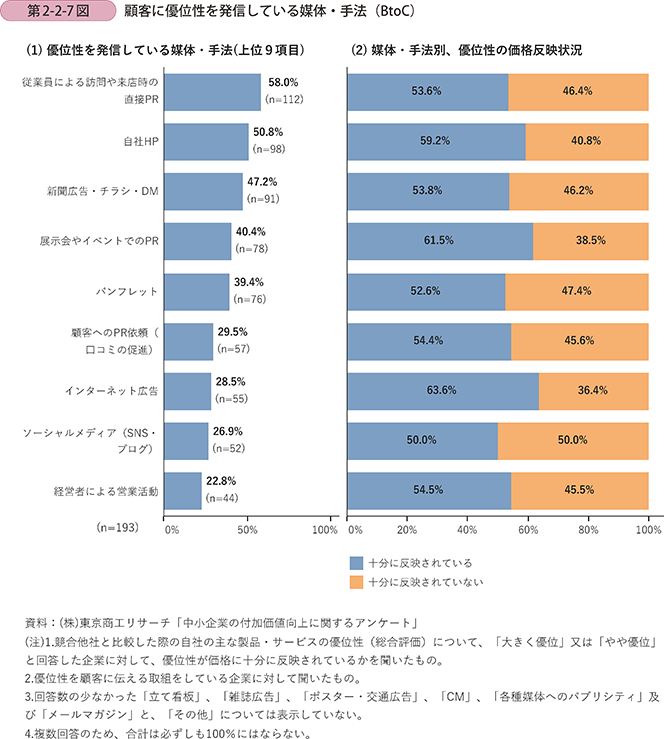

第2-2-7図は、BtoC企業における、顧客に優位性を発信している媒体・手法と、各媒体・手法を回答した企業ごとに優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると「インターネット広告」、「展示会やイベントでのPR」、「自社HP」と回答した企業では、優位性が価格に十分に反映されている割合が高いことが分かる。

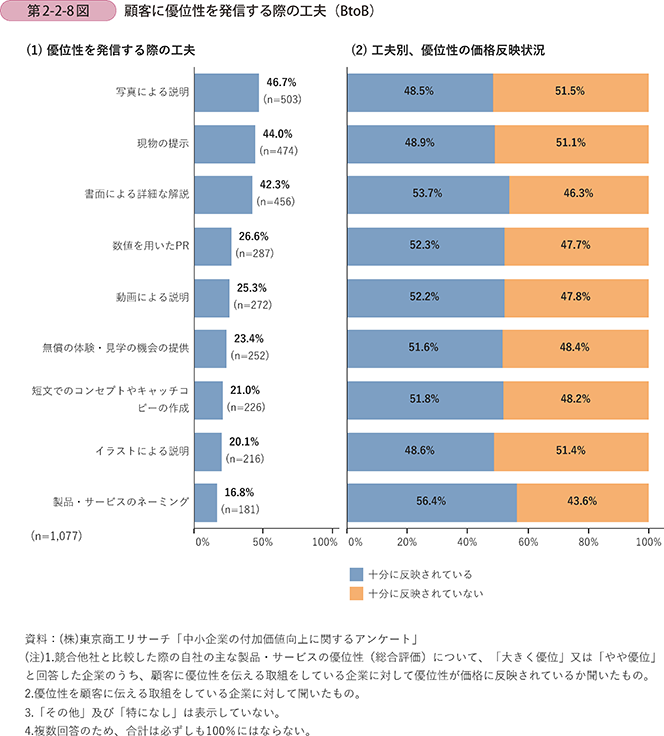

第2-2-8図は、BtoB企業における、顧客に優位性を発信する際の工夫と、各工夫を回答した企業ごとに優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると、「製品・サービスのネーミング」、「書面による詳細な解説」、「数値を用いたPR」と回答した企業では、優位性が価格に十分に反映されている割合がやや高いことが分かる。

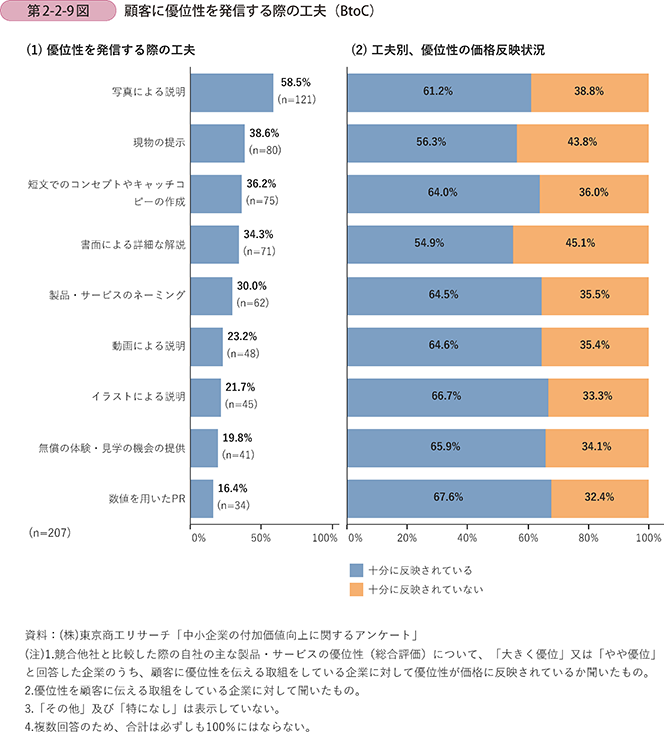

第2-2-9図は、BtoC企業における、顧客に優位性を発信する際の工夫と、各工夫を回答した企業ごとに優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると「数値を用いたPR」、「イラストによる説明」、「無償の体験・見学の機会の提供」と回答した企業では、優位性が価格に十分に反映されている割合がやや高いことが分かる。

事例2-2-1や事例2-2-2は、独自のPR手法が顧客の反響を呼び、多くのメディアに取り上げられるようになり、製品・サービスの知名度が更に高まった事例である。また、事例2-2-3や事例2-2-4は、顧客に製品・サービスの優位性を直接伝える場を設けることで、売上高の増加や顧客ニーズの把握につなげた事例である。優位性を誰にどのように伝えるかを明確にすることで、顧客が認識する価値をより高め、適正な価格設定が可能な環境を構築できるようになるのではないだろうか。

また、事例2-2-5やコラム2-2-2のように、価値の見える化を支援する事業者や支援策の活用も有効といえよう。

事例2-2-1:株式会社WORK SMILE LABO

「感染症対策にも資するテレワークを活用する自社オフィスの『体験見学会』の開催により、働き方改革の機運を高め、新規顧客を獲得した企業」

岡山県岡山市の株式会社WORK SMILE LABO(従業員35名、資本金5,300万円)は、ICTツールの導入支援及び事務機器の販売を行っている企業である。

以前は事務機器の販売を中心に事業を展開していたが、リーマン・ショックをきっかけに業況が悪化し、2011年には経営危機に陥った。経営陣は資金確保、従業員は顧客のつなぎ止めに奔走する中、ついに従業員の一人が心身のバランスを崩した。同社の石井聖博社長は、繁忙の中で従業員の健康や生活にまで配慮できていなかったことを悔い、これを機に社内の業務改善による生産性向上に取り組んだ。ICTツールを活用したテレワークの推進や、生産性を重視した新しい人事評価制度の導入により、従業員は効率的に働くことを意識するようになり、営業効率が改善していった。また、柔軟な働き方が可能になったことで離職率が下がり、社内には活気が戻った。こうして業務改善に成功した同社は、テレワークの導入に当たってのポイントなど、自社での取組を通じて得られたノウハウを、テレワークに資するICTツールとその導入支援のサービスをセットで提供することにより、他の中小企業の働き方改革の支援につなげようと考えた。

しかし、当時はまだ世間でテレワークに対する理解が進んでおらず、「大企業でしか導入できないものである」、「従業員の勤怠管理ができなくなる」といったネガティブなイメージを強く抱いている中小企業が多かった。そこで、石井社長は、特に中小企業を対象に、同社の働き方改革を成功事例として外部に発信することで、こうしたイメージを払拭し、ICTツール導入の強みが理解される環境を整えようと考えた。

同社は自社のオフィスを一般に公開し、「体験見学会」を頻繁に開催している。顧客はオフィス内を見学することで、テレワークを活用する従業員の姿を始め、様々な働き方改革に関する取組を直接目にすることができる。中でもターゲット顧客は「従業員50名以下の中小企業」に設定している。ICTの専任担当者がいないなど、同社と共通の課題を抱えているケースが多く、体験見学会を通して最も共感を得られる顧客層だからである。また、経営理念を「『働く』に笑顔を!」とし、2018年には「株式会社石井事務機器センター」から現社名に変更。メディアからの取材依頼にも積極的に対応するなど、働き方を重視する姿勢を社内外に強く発信している。

積極的なPR活動が講演の依頼につながり、講演により知名度が上がり、自ら体験見学会に足を運ぶ顧客が増えるという好循環が生まれた。来店客が増えた結果、従業員による訪問販売の回数が減り、営業コストも削減された。現在は売上げの6割がICTツール関連となっており、導入支援サービスもセットで提供するため、付加価値の高い製品・サービスに育っている。また、顧客がICTツールと一緒に新たな事務機器や家具を導入するケースも増え、既存事業の収益維持にもつながっており、2018年度の同社の粗利率は40%と、同業他社に比べて高い水準に達している。

「体験見学会を通して、お客様に働き方そのものを見て体感していただき、『ウチの会社でも同じことをしたい』と思ってもらえるよう努めている。感染症対策や企業の事業継続力強化の観点から、中小企業にとっても、テレワークは今後ますます重要になってくる。今後とも、中小企業の働き方改革を支援していきたい。」と石井社長は語る。

事例2-2-2:株式会社ひまわり市場

「こだわりの商品の価値を独特のPOP広告と店内放送を通して顧客に伝え、顧客単価向上と顧客数増加を実現した企業」

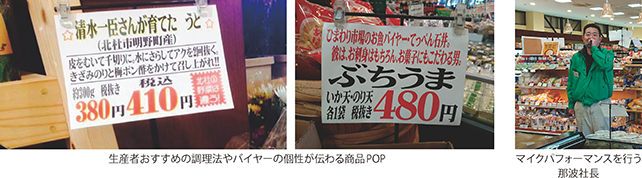

山梨県北杜市の株式会社ひまわり市場(従業員26名、資本金800万円)は、こだわりの野菜や鮮魚を提供するスーパーマーケットである。PRのためのPOP広告や店内放送はインパクトがあり、顧客から好評を博し、テレビや雑誌などの各種メディアにも頻繁に取り上げられている。

同社の那波秀和社長が以前店長であった頃、同社の商品ラインナップは他社と大きな違いは無く、売上げも横ばいが続いていた。このような状況に危機感を覚えた同氏は社長に就任するに当たり、他社と同じものを売っているだけでは価格競争に巻き込まれ、業績改善も見込めないと考え、近隣の競合店では扱っていない商品を集めて販売することにした。

具体的な取組としては、単価も質も高い野菜を栽培する地元の農家を対象とした新たな仕入先の開拓や、安さではなくおいしさで仕入先を選定できる能力のあるスタッフの採用、よりおいしい惣菜を開発するための腕の立つ料理人の採用などにより、独自性の強い商品をそろえることに成功した。ところが、独自性の強い商品は陳列するだけでは、消費者になじみがなく、他社に比べて安価でもないため、なかなか手に取ってもらえなかった。そこで那波社長は、顧客が品定めをする際に、独自性が強い商品の価値をしっかり伝える必要があると考えた。

そこで、特に力を入れたのが、POP広告と店内放送である。例えば、一般的な形状と異なるが品質の良い菓子を売る際には、「見た目じゃないんだ。中身が大事なんだ。」とストレートな商品に対する思いをPOP広告の文章に込めた。これまでに作ったPOP広告は1万枚以上にも上り、その独創性は地元メディアからも脚光を浴びている。また、店内放送というと一般にタイムセールを思い浮かべるが、価格の安さではなく生産者のこだわりや商品の品質を、那波社長自らマイクを手に取り顧客に伝えている。例えば、漁師から聞いたおいしい部位とおすすめの食べ方を伝えることで、顧客が珍しい魚にも関心を持つようになった。商品の良さを伝えたいという率直な思いから始めた取組であったが、その独特なPOPとユーモラスな「マイクパフォーマンス」は、商品の価値が伝わるだけでなく、顧客が買い物自体を楽しむ環境さえも生み出している。

同社がこれらの取組を行う前は、地域密着型で北杜市民が主な顧客であったが、現在では全国から足を運ぶ顧客が増え、新規出店をせずに地域外需要の獲得に成功した。結果、顧客単価も顧客数も増加し、2019年の売上高は那波社長が代表に就任した2010年と比べて3割増となっている。また、顧客から直接「味に感動した」という声を聞く機会も増え、同社の従業員の活力にもつながっている。

「付加価値の向上に当たっては、顧客の信頼獲得が唯一の道。成果が出るまで時間が掛かるかもしれないが、妥協すればすぐに顧客に伝わってしまう。いつの時代も必要とされる企業であり続けるために、これからも顧客により良い商品を提供し、信頼を獲得し続けられるよう努力していきたい。」と那波社長は語る。

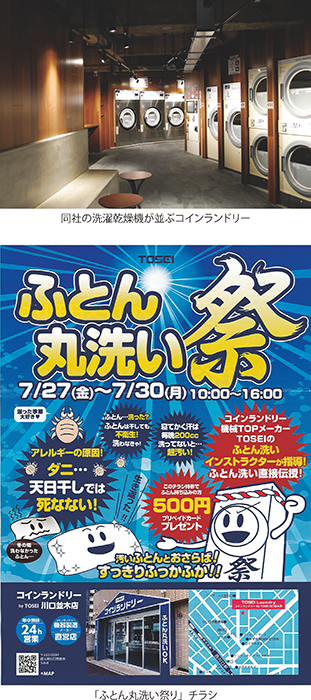

事例2-2-3:株式会社TOSEI

「『ふとん丸洗い祭り』の開催により、自社製品の強みを顧客に伝え、新規顧客の獲得に成功した企業」

東京都品川区の株式会社TOSEI(従業員340名、資本金2,000万円)は、業務用クリーニング機器等の製造・販売を行う企業であり、2001年には世界初となるコインランドリー用洗濯乾燥機を発売し、コインランドリー用洗濯乾燥機では国内シェア40%を誇っている。また、首都圏を中心に自社の製品を置いた直営のコインランドリーを7店舗展開している。

花粉症などのアレルギーがあり洗濯物や布団を屋外に干すのに抵抗がある消費者や、家事の負担を減らしたい共働き世帯や高齢世帯をターゲットに、自社の製品・サービスをPRしてきた同社であったが、更なる新規顧客の獲得に向け、近年新たに取り組んでいるのが「ふとん丸洗い祭り」である。

同社では、「布団もコインランドリーで洗うことができる」ということを消費者に知ってもらうため、同社の社員がインストラクターとして店舗に常駐し、布団洗いを直接伝授するイベントを企画。「ふとん丸洗い祭り」と称し、初回は2018年6月からの半年間、布団を洗える洗濯機がある直営店で順番に開催した。

布団の洗い方を説明する動画も制作し、店内モニターで放映。それぞれ数日間にわたるイベント開催の結果、複数の店舗において、イベントを実施した月の売上げが過去最高を記録した。特に、2018年12月にイベントを実施した溝の口店(神奈川県)では、それまでの過去最高売上げを80%も上回る結果となった。

布団を持ち込んだ顧客の大半は新規の顧客で、布団洗いも未経験の人が多かったが、イベントを通じて、布団丸洗いの気持ちよさを実感してもらえたことで、イベント終了後に再度布団を持ち込むリピーターも多く見られた。また、店舗によっては、晴れの日の売上げが雨の日の売上げの半分になることもあるが、運ぶのが大変な布団は晴れの日の需要が多く、利用の平準化にも効果があった。

また、イベントを通して社員が顧客の反応や布団丸洗いの需要を実感できたことで、同社の洗濯機・乾燥機を販売している代理店への提案や販促活動が効果的にできるようになった。

「TOSEIの強みは、時代の流れに合わせてお客様のニーズをいち早くキャッチし、それに対応していくことにある。中小企業の強みである機動性をいかし、常にお客様の要望に応えるようにサービスをブラッシュアップすることで成長していきたい」とマーケティング本部の中尚子氏は語る。

事例2-2-4:アロマスター株式会社

「オンラインショップから実店舗へ進出し、顧客の声を聞き製品の独自性をアピールすることで、新規顧客を獲得した企業」

愛知県名古屋市のアロマスター株式会社(従業員15名、資本金5,000万円)は、業務用から家庭用まで幅広い用途のアロマディフューザーやアロマオイルを開発・販売している企業である。創業当初は業務用製品のみの販売であったが、2009年にオンラインショップを開設してBtoC事業に進出。さらに2015年には初の実店舗として自由が丘店(東京都)を設立した。現在では実店舗の数を7店まで増やし、販路拡大を続けている。

同社が実店舗の開設を決めた最大の理由は、新規顧客の獲得だった。同社のアロマディフューザーは、他社製品と比べ、香りが強く長持ちし、手入れにも手間が掛からないという強みがあり、当時もオンラインショップでの売上げは好調であった。同社の製品は、楽天市場でもランキング上位に位置していた。しかし、オンラインショップでは天然アロマの最大の売りである「香り」が伝わらないというデメリットもあった。実店舗で「香り」の提供とともに丁寧な接客を行うことができれば、より新規顧客を獲得することができるはずだという勝算が同社にはあった。

出店に当たっては、資金調達と人材採用が大きな課題だと考えていたが、関係取引先の支援を得られたり、良いスタッフに恵まれたりと、当初想定していた課題も一つずつ着実に解決し、最初の実店舗である自由が丘店を無事に開店することができた。

「どのアロマが自分に合っているか分からない」、「ディフューザーの使い方が分からない」といった悩みに対し、その場で丁寧に接客対応することで、アロマを使う習慣の無かった消費者を取り込むことに成功。獲得した新規顧客は、次回以降オンラインショップでの購入に誘導することで、新規顧客からリピーターへと育てている。また、当初の目的であった新規顧客の獲得のほか、顧客のニーズを直接聞くことができるようになった。結果として、子ども向けの虫よけアロマスプレーなど、顧客のニーズを製品開発へとつなげることができた例もある。

自由が丘店でのノウハウをいかし、2016年には京都店を、2018年には吉祥寺店(東京都)を、そして2019年には首都圏1都3県に一気に4店舗を開店。現時点で全7店の店舗を構えるまでに至っている。実店舗は売上げの21%を占める販路として成長しており、全体の売上高の推移を見ても、2015年から2019年の間に、2.8億円から5.8億円にまで拡大し、純利益も1,000万円から2,000万円に倍増している。

「中小企業はただどこにでもある製品を取り扱っているだけでは競争に勝てない。独自性のある製品を持ち、その独自性をきちんと顧客に訴求することが重要である。」と同社の神田秀昭社長は語る。

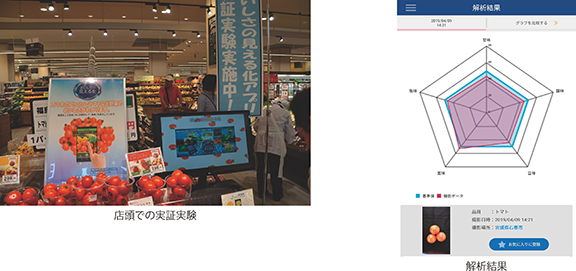

事例2-2-5:マクタアメニティ株式会社

「AI技術を活用した野菜・果物の『おいしさの見える化』に取り組み、質の高い作物を生産する農家を支援する企業」

福島県伊達市のマクタアメニティ株式会社(従業員5名、資本金2,000万円)は、農業資材や有機肥料の販売を始め、農業分野で幅広く事業を展開している企業である。近年では、野菜などの「おいしさの見える化」を実現したAI技術で注目を集めている。これはスマートフォンのカメラで野菜などを撮影するだけで「おいしさ」を測定することができる技術だ。

同社が、この「おいしさの見える化」技術を開発するきっかけとなったのは、2011年の東日本大震災であった。当時、農産品の流通システム「アグリSCM」6の開発・提供を主力事業としていた同社は、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の放出により、ビジネスモデルの大きな転換を迫られることになる。特に、被災地の農産品に対する風評被害は壊滅的な影響を及ぼし、「アグリSCM」事業の売上げはゼロにまで落ち込んでしまう。放射性物質の検査結果に問題がなかったとしても、風評被害によって被災地の農産品のブランド価値が大幅に低下してしまったことが厳しい状況を生んだ。

6 工業分野で実績のあるサプライ・チェーン・マネジメント(SCM)を有機農業生産流通分野に応用したシステム。

「おいしさの見える化」というアイデアは、こうした状況から生まれた。農産品の品質を正しく測定する技術があれば、風評被害に対抗できるのではないだろうか。そんな考えが開発加速の始まりだった。これまでにも、農産品の品質を測定する機器はあったが、専門的な研究所などにしか置かれていない上、どの機械も高価格で手軽に使用できるものではなかった。そこで同社では、どこでも簡単に安価で使用できるシステムの開発を目指した。注目したのはスマートフォンなどのモバイル端末、そしてAI技術だった。

いまやスマートフォンは大部分の人が所有しており、そのカメラ機能は非常に高いレベルに達している。そして、近年発展が著しいAI技術は、画像解析の分野で特に力を発揮する。撮影するだけで「おいしさ」を測定できるシステムは、こうした先端技術の組み合わせで生まれた。山形大学学術研究院と共同研究を行い、野菜などの見た目において、どんな要素が「おいしさ」に関連しているのか、膨大なデータを分析する中で見出していった。

様々な試行錯誤の結果、「おいしさの見える化」システムの開発に成功。当該技術を活用した事業が異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けたほか、「中小企業優秀新技術・新製品賞」のソフトウエア部門など、様々な表彰を受けることにつながった。また、テレビからのインタビューを受けたことでサービスの認知度も高まった。当該技術は、2018年に実用化し、現時点の売上げは約500万円であるが、今後の展望としては、解析できる野菜などの品目を増やしていくほか、「おいしさ」以外に「栄養素」や「食べごろ」などの測定もできるよう開発を続け、最終的には累計10億円以上の売上げを目指している。

「おいしさの見える化」は、農業分野における「第4次産業革命」にもつながりうるという。農産品の品質が数値化できることで、質の高い作物を生産する農家が報われ、市場が活性化する可能性がある。さらに、農産品の詳細なデータが簡単に取得できれば、販売店・ホテルやレストランなどの仕入業務も効率化できる。「農産品の流通網全体の効率化を通して、農業の未来を切り拓くのが大きな目標の一つである。」と、同社の幕田武広社長は語る。

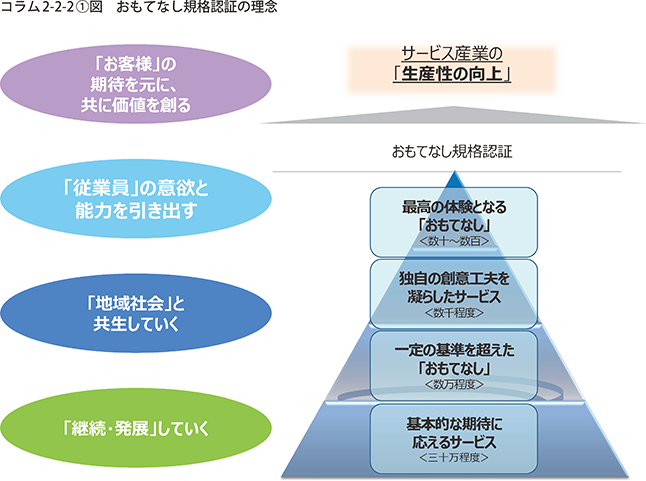

コラム2-2-2

おもてなし規格認証

本コラムでは、品質が目に見えないため、顧客に価格の妥当性を示すのが難しいとされるサービス産業において、品質を「見える化」するための支援策「おもてなし規格認証」の概要を紹介する。

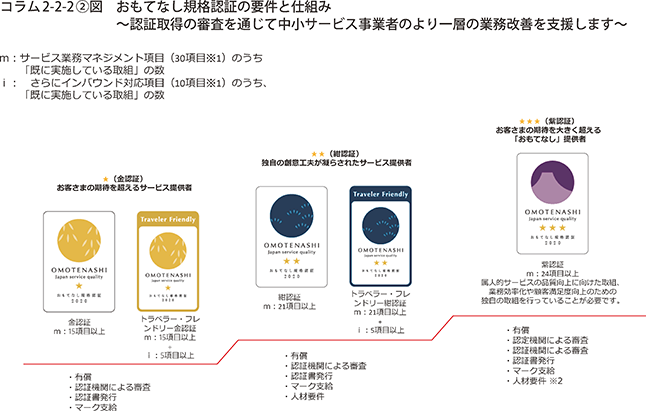

●【おもてなし規格認証制度】

おもてなし規格認証は、サービス産業の活性化と生産性の向上を目的として2016年8月に経済産業省が創設した制度である。サービス品質を見える化することによってサービス事業者の活性化を促進する仕組みである。(コラム2-2-2〔1〕図)

●【制度の内容】

認証機関が40個の規格項目について、事業者における顧客・従業員・地域社会の満足度を高めるための取組や仕組みづくりが実施されているかどうかをチェックする。より高いレベルの認証順に紫認証、紺認証、金認証があり、各認証において必要な基準を満たすことでマークや認証書を取得することができる。(コラム2-2-2〔2〕図)

●【認証取得によるメリット】

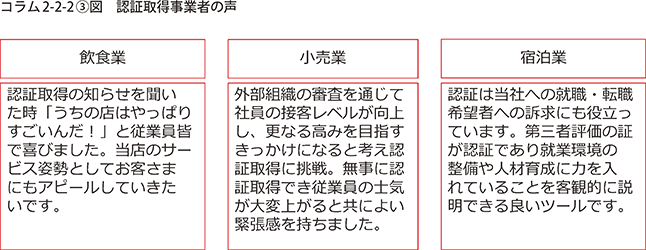

制度創設から3年が経過し、登録事業者も延べ14万6,000件を超えるが、本認証制度創設に伴い、サービスの品質を見える化できたことに加え、従業員満足(ES)の向上に効果があることが、認証取得事業者へのヒアリングから分かってきた。(コラム2-2-2〔3〕図)

上記のとおり、認証取得によるメリットとしては、ホスピタリティサービスを提供するすべての事業者(特に飲食業、小売業、宿泊業や旅客運送業など観光関連産業の事業者)が、自らの会社のサービスを見つめ直し、従業員のモチベーションアップや事業者の自己変革につながることである。また、顧客、従業員、地域社会に対する事業者自らの姿勢を、誇りを持って表明することにも有効である。

加えて、トラベラー・フレンドリー認証(インバウンド対応に特化した規格項目を一定数以上満たした場合に認証)を通じて訪日外国人客へのアピールにも有効である。

●【おもてなしスキルスタンダード】

事業者単位で取得するおもてなし規格認証に対し、従業員単位で現場人材のスキルを底上げするおもてなしスキルスタンダード認定制度(2017年12月経済産業省創設)も存在する。

〔1〕ベーシック認定研修(研修に要する期間の目安:6~7時間)

標準的なレベルの認定で、サービスを提供する現場では欠かせない重要な基礎理念や基本動作を習得。

〔2〕アドバンス認定研修(研修に要する期間の目安:3~5か月)

現場における高度な課題解決力を養成。顕在化している顧客ニーズのみならず潜在的ニーズをもくみ取り、課題の発見並びにその解決策を見出し、個人だけではなく職場全体をリードするマインドセットを身に付ける。

コラム2-2-3

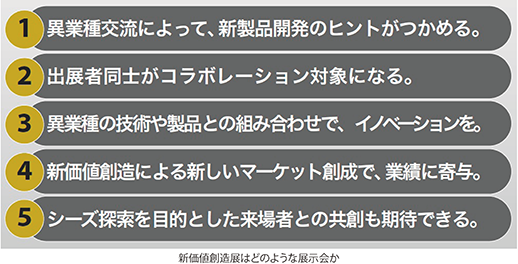

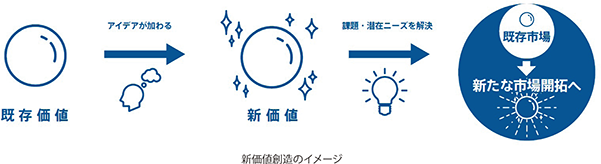

中小企業のための総合展示会「新価値創造展」

本コラムでは、中小企業が製品・サービスの価値を発信し、また新たな価値を創造する機会を提供する総合展示会「新価値創造展」について紹介する。

●【中小企業の優れた製品・技術・サービスが全国から集結!新しいアイディアやビジネスが生まれる展示会「新価値創造展」】

我が国経済の発展の担い手である中小企業が、少子高齢化の進展による国内市場の縮小などの中で更なる発展をしていくためには、従来からの効率化・合理化による生産性向上だけでなく、新たな技術・製品開発などによる新市場の開拓や、成長する海外市場への進出に積極的に取り組んでいくことが重要である。

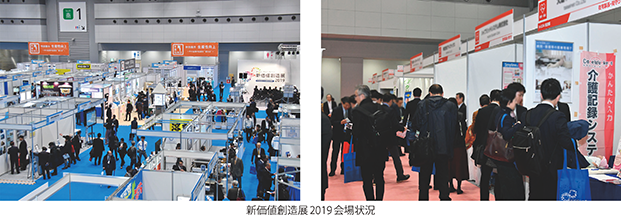

(独)中小企業基盤整備機構が主催する「新価値創造展」は、中小企業が自ら開発した優れた製品・技術・サービスなどを展示・紹介する場であり、新規に取引先や業務提携先などを得る機会と、新たな価値を創造するビジネスマッチングの機会を提供している。

自社の製品・技術・サービスの強みを第三者にアピールし、販路開拓や企業連携などの付加価値に結び付ける方法には、展示会・見本市以外にも様々な手法があるが、展示会・見本市には、〔1〕見込客となり得る来場者にアポイントなしに出会える、〔2〕実物展示により動作実演・体験を行うことができる、〔3〕来場者の反応を直接見聞きしてニーズ・課題に対する解決方法を提案することができるなど、マーケティングから顧客・取引先獲得までのプロセスを一度に行うことができるというメリットがある。

「新価値創造展」は、全国各地の中小企業が主役となって開催する、幅広い分野の出展者を対象とした総合展示会であり、新しいアイディアや技術を求める大企業・中堅企業などを始め、新製品やサービスの取扱いを目指す多くの企業が集まる。連携構築やビジネスマッチングが可能であるだけでなく、異業種異分野の出展者・来場者との出会いから従来の製品とは異なる価値や用途を発見できたり、大手企業の研究開発・事業計画部門との対話から企業規模を超えた共創につながったり、正に「新しい価値を創造する」展示会となっている。

「新価値創造展2020(第16回中小企業総合展東京)」は、2020年11月4日から11月6日までの3日間、東京ビッグサイト南展示棟にて開催される予定である。自社の強みや魅力を発信し、出展者・来場者とのつながりを始めとする様々な可能性とつながることで新しい価値を創造しようとする中小企業が多数出展するほか、見える化・効率化による生産性向上の先進事例企業の特別展示やステージプログラムが展開される。未来社会を拓く中小企業の力を是非ご覧いただきたい。

●【新価値創造展2019(第15回中小企業総合展東京)】

2019年11月27日~11月29日 東京ビッグサイト南展示棟にて開催(済)

中小企業など375社が出展、のべ21,187人が来場

https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2019/![]()

●【ウェブ展示会「新価値創造NAVI(常設)」】

展示会成功事例を掲載しています。

(https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/navi/![]() )

)

-

株式会社オプス

( https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/webmagazine/hhdz9/ )

)

-

株式会社クリスタルプロセス

( https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/webmagazine/68lyc/ )

)

-

株式会社日本抗菌総合研究所

( https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/webmagazine/g2fal/ )

)

- その他事例は、Webマガジン「BreakThrough成功事例」カテゴリからご覧ください。

コラム2-2-4

BtoC企業における価格設定

消費者の価値観が多様化する中、「安ければよい」という価値観の減退は、中小企業にとって追い風になる可能性がある7。

7 2019年版中小企業白書 第3部第1章第2節

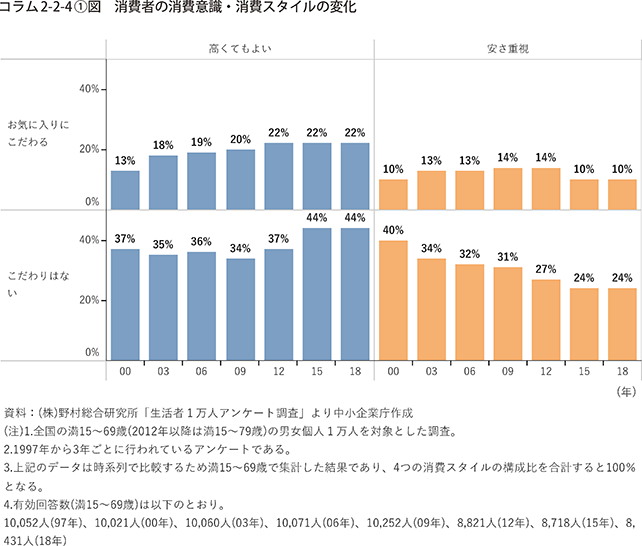

コラム2-2-4〔1〕図において、消費に際して「高くてもよい」と考えている消費者の割合は、「お気に入りにこだわる」消費者と反対に「こだわりはない」消費者の両者を合算して見ると、2000年時点では50%だったが、2018年時点では66%に増加している。

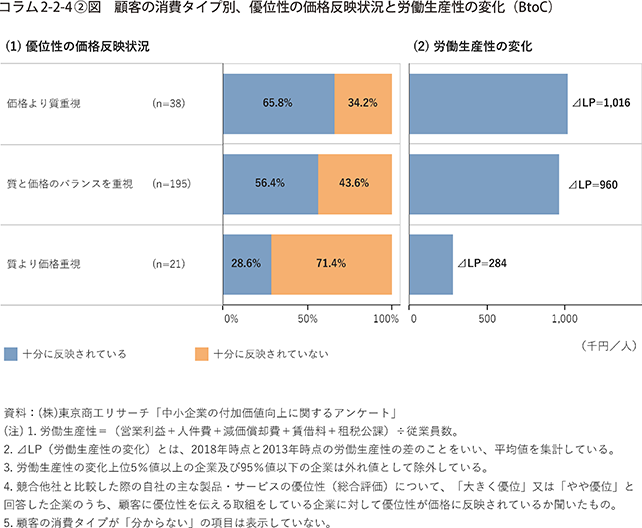

そこで、本コラムでは、こうした消費者の意識の変化の中で、優位性の有るBtoC企業の顧客が価格と質のどちらを重視しているかで、優位性の価格反映状況や労働生産性の変化に違いがあるのかについて見ていく。

コラム2-2-4〔2〕図は、顧客が価格と質のどちらを重視しているか(顧客の消費タイプ)別に、優位性の価格反映状況と労働生産性の変化について見たものである。

これを見ると、「価格より質(を)重視」する消費者を顧客としている企業で、最も優位性が価格に十分に反映されており、労働生産性の上昇幅も大きいことが分かる。

これらの結果は、質を重視する顧客を取り込み、顧客が求める質に応えた製品・サービスを提供していくことが、優位性の価格への反映や、労働生産性の上昇につながる可能性を示唆するものといえよう。事例2-2-6では、質を重視する顧客を取り込む工夫を行った事例を紹介している。

事例2-2-6:有限会社ラピュタファーム

「地元の食材と非日常的な体験を通じて、地域の魅力を発信する『果樹園の中のレストラン』」

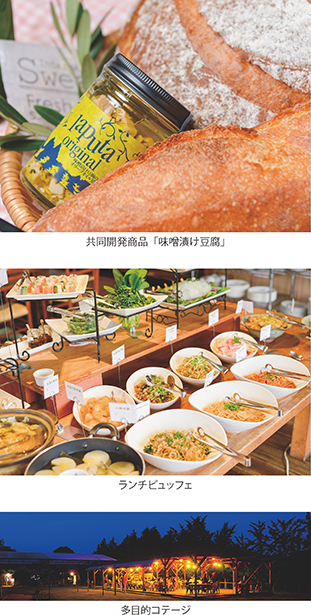

福岡県田川郡川崎町の有限会社ラピュタファーム(従業員15名、資本金300万円)は、1998年に創業し、地元田川郡の野菜や果物をふんだんに使った料理を売りにした、果樹園併設のレストラン「ラピュタファーム」を運営する企業である。

同社の杉本利雄社長は、百貨店に就職後、離農者が増え続け、慣れ親しんだ故郷の農村景観が失われていく地元田川を何とかしたいという思いで、家業の果樹園を引き継いだ。しかし、田川郡は炭田の印象が強く、田川産の農産物は評判が必ずしも高くないという現実を知った。その後、地元田川の農産物の魅力を域外に自ら発信していきたいと考え、産直販売などに取り組んだが、果樹園だけで農産物の魅力を広く発信するのは難しく、成果も低調だった。そこで、農産物を通して地域の魅力を知ってもらうための発信拠点として、地元の野菜や果物にこだわったレストランを1999年に開店した。レストランの開店に当たり、過疎化の進む地元だけを商圏としたやり方では事業は成り立たないこと、また、田川産の農産物の魅力を発信するという当初の目的に照らしても、遠方から来たお客様に満足してもらうことが重要であることから、山の中の果樹園だからこそできる「非日常的な体験」を提供するレストランづくりに取り組むことにした。

レストランは農村の丘陵地に立地し、周囲を果樹園に囲まれた緑あふれる空間で、田川の自然豊かな風景を眺めながら料理を楽しむことができる。また、レストランの周りにはカフェのほか、バーベキューやイベントで用いる100名ほどが収容可能な多目的コテージ、パン工房、キッチンスタジオなどを段階的に開設し、果物栽培に限らず、年間を通じて多様な楽しみ方ができる体験型の果樹園として魅力づくりに努めた。こうした取組により、「ラピュタファーム」というブランドが確立し、自社園の果物や地域の農産物の魅力もより一層伝わるようになった。

もちろん、食材にも徹底してこだわっており、レストランでは、約60品の手作り料理に、約40種類以上の野菜や果物を用い、そのほとんどを地元産の素材で賄っている。近隣の農家や事業者と提携していつでも新鮮な食材を調達する体制を整えており、特に醤油や豆腐、味噌は地元の事業者に同社専用の製品の製造を依頼している。

ランチビュッフェの価格は2,000円と少々高めの価格帯だが、提供する料理や空間に満足した顧客がリピーターとなっており、安定した収益を得ることができている。また、現在はレストランの営業に加え、インターネット販売を含む物販にも力を入れている。地域の事業者と共同開発した商品「味噌漬け豆腐のオリーブオイル漬け」(150グラム800円)はメディアにも取り上げられ、より多くの人に田川の魅力を伝える機会となった。

「会計の際、お客様の満足した表情を見ると、田川の魅力を知ってもらえたと感じる。これからも、お客様に満足してもらうことを通じて、田川の魅力を発信していきたい。」と杉本社長は語る。

2 価格競争からの脱却

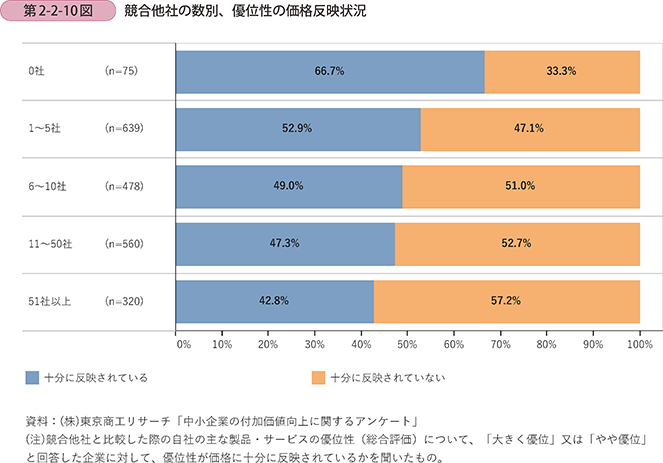

第2-2-10図は、競合他社の数別に、優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると、競合他社の数が少ない企業ほど、優位性が価格に十分に反映されている割合が高くなることが分かる。

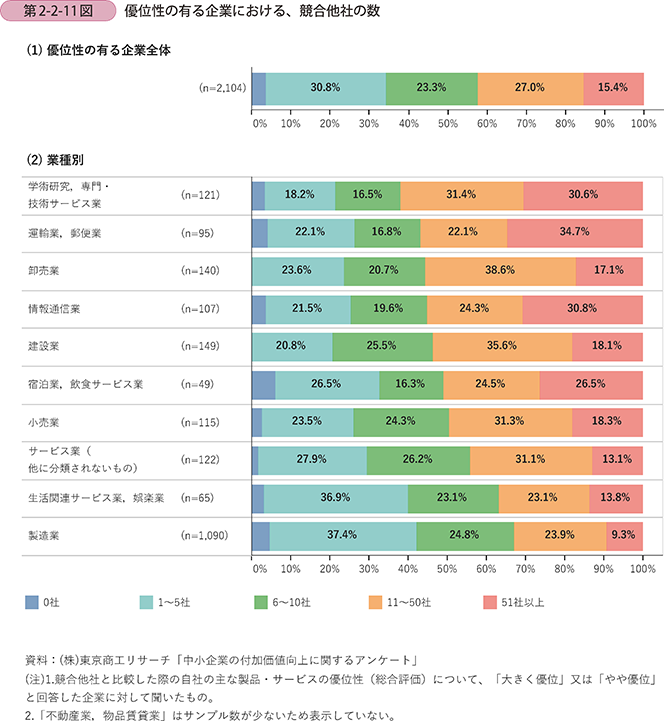

第2-2-11図は、業種別に、優位性の有る企業の競合他社の数を比較したものである。これを見ると、競合他社の数は業種によってもばらつきがあるが、「製造業」や非製造業では「生活関連サービス業、娯楽業」などで競合他社の数が比較的少なくなっている。

では、競合他社の数が多い企業の方が価格競争に巻き込まれているのだろうか。ここからは、競合他社が販売価格を仮に一定割合(アンケート調査では10%と仮定)値下げした場合、自社の販売価格をどの程度値下げするかについての意向(以下、「企業の価格競争意向」という。)に着目し、分析していく。

競合他社が一定割合値下げした場合、同程度以上の値下げをすると答えた企業には、例えば、〔1〕価格以外での差別化が不十分であるため価格で競争せざるを得ない、〔2〕十分に差別化できているにも関わらず競合他社の価格を強く意識している、などといった背景があるものと考えられる。

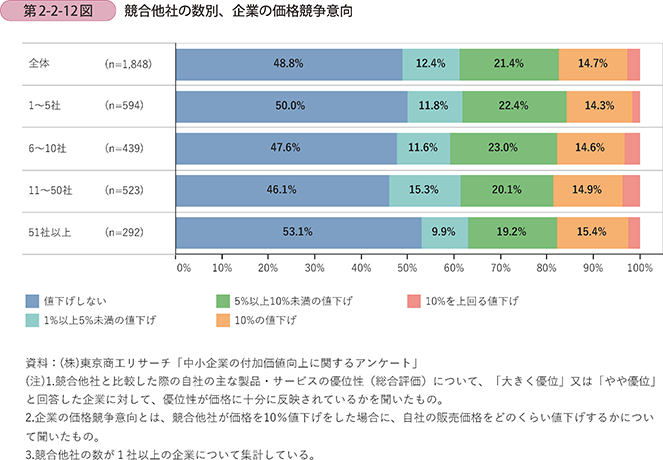

第2-2-12図を見ると、全体で5割弱の企業は、競合他社が価格を10%値下げした場合でも、「値下げしない」と回答した。また、競合他社の数別に、企業の価格競争意向を見ると、「値下げしない」と回答した企業の割合は競合他社の数によって大きく変わらないことが分かる。

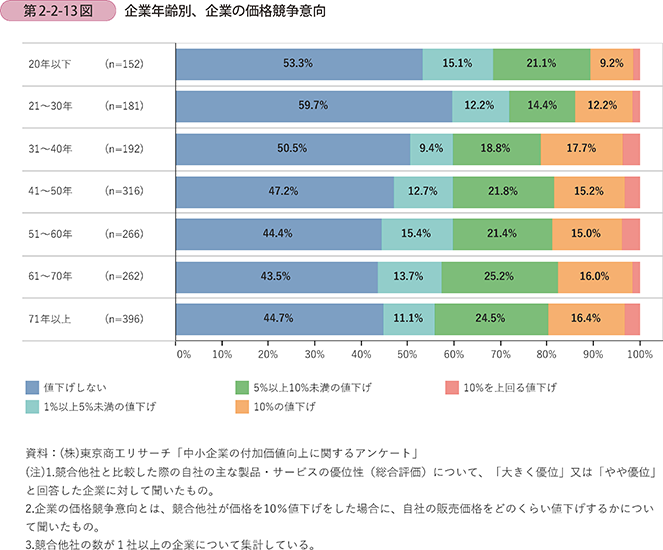

一方で、企業の価格競争意向との関係性が見られたのが、企業年齢である(第2-2-13図)。「値下げしない」又は「1%以上5%未満の値下げ」と回答した割合は、創業から「21~30年」の企業で最も高く、以降企業年齢が上がるほど「値下げしない」と回答した割合が下がることが分かる。

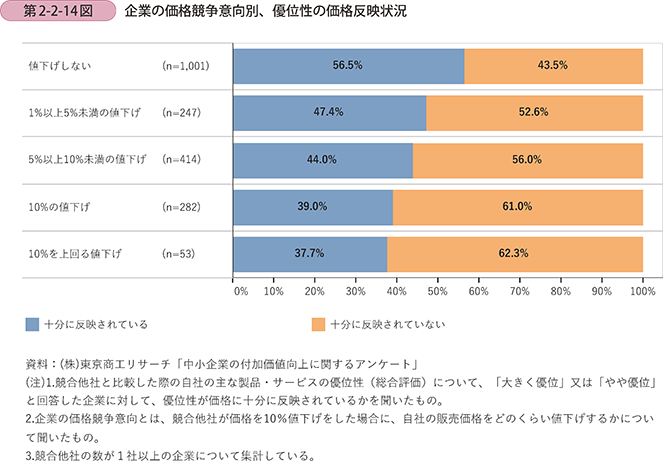

第2-2-14図は、企業の価格競争意向別に、優位性の価格反映状況を見たものである。これを見ると、「値下げしない」と回答した企業で、優位性が価格に十分に反映されている割合が最も高く、値下げすると回答した企業でも、値下げ幅が小さいほど価格に十分に反映されている割合が高いことが分かる。8

8 なお、企業の価格競争意向と優位性の価格反映状況の相関については、回帰モデルを用いた計量分析も行ったところ、「値下げしない」又は「1%以上5%未満の値下げ」をする意向の有る企業では優位性が価格に十分に反映されている割合が13.6%pt高いことが分かった。詳細はコラム2-2-6及び付注2-1-1を参照のこと。

3 原価や販売価格の管理

適正な価格設定を図る観点から、個々の製品・サービスごとの原価管理や、販売価格に関するルールの作成などに取り組む企業も存在する。

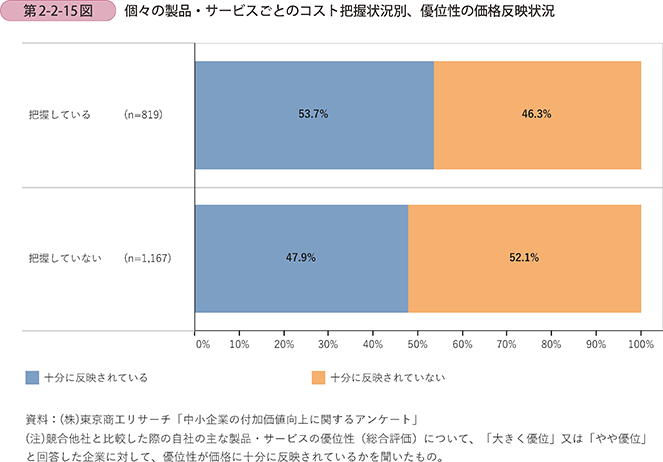

第2-2-15図は、個々の製品・サービスごとのコストの把握状況別に、優位性の価格反映状況について見たものである。これを見ると、個々の製品・サービスごとにコストを「把握している」と回答した企業の方が、「把握していない」と回答した企業に比べて、優位性が価格に十分に反映されている企業の割合が高いことが分かる。9

9 なお、個々の製品・サービスごとのコストの把握と優位性の価格反映状況の相関については、回帰モデルを用いた計量分析も行ったところ、個々の製品・サービスごとのコストが把握できている企業では優位性が価格に十分に反映されている割合が6.2%pt多いことが分かった。詳細はコラム2-2-6及び付注2-1-1を参照のこと。

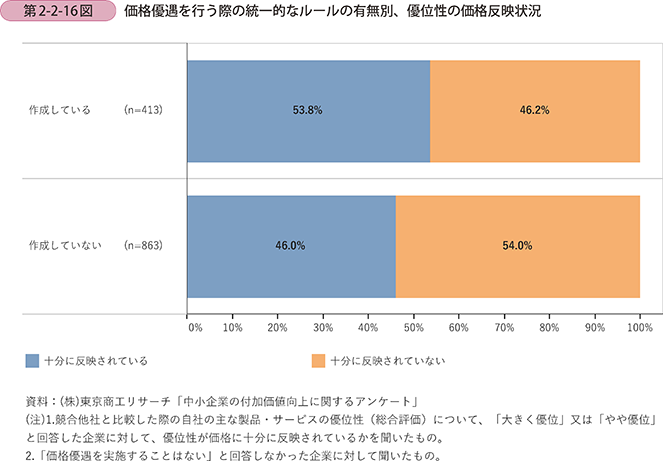

第2-2-16図は、特定の顧客に価格優遇を行う際の統一的なルールの作成有無別に、優位性の価格反映状況について見たものである。これを見ると、ルールを「作成している」と回答した企業の方が、優位性が価格に十分に反映されている企業の割合が高いことが分かる。

事例2-2-7は、長年の原価管理の蓄積により、適正な価格設定を実現している事例であり、事例2-2-8は、コストを製品単位で把握することで利益率の改善に成功している事例である。

また、事例2-2-9は、社内で利益率目標を共有し管理することで、高い収益力の維持につなげている事例である。

これらの分析結果や事例を踏まえると、普段からの価格に対する意識の高さが、適正な価格設定の実現につながっていることが示唆される。

事例2-2-7:株式会社マコト精機

「長年の原価管理の蓄積により、特注品でも製品ごとに適正な価格設定を実現する企業」

福島県会津若松市の株式会社マコト精機(従業員74名、資本金1億9,000万円)は、鉄やアルミなどの鋼板をロールに通して加工する機械である「冷間ロール成形機」を主力製品とし、金属加工ラインや金型の製造を、設計から販売まで一貫して手掛ける企業である。

ロール成形機は、一般的なプレス成形機に比べ、小ロット生産には不向きといわれており、量産を必要とする産業部門で幅広く使用されてきたが、時代の変化とともに大量生産から多品種・小ロット生産へと顧客のニーズも移行している。こうした中、同社は小ロット生産が可能なロール成形機の開発に注力したことで、他社との差別化に成功。ロール成形機の新たな可能性を切り開いた同社の製品は、国内トップシェアを誇っている。

同社では、一回の注文ごとに販売価格を設定しているが、競合他社の数も少なく、参考となる市場価格も無いため、安易な価格設定により採算割れすることがないよう、見積書の作成に当たっては、長年蓄積した過去の原価管理資料を有効活用するよう心掛けている。

具体的な取組として、同社では、部品の加工や製品の組立てにどれだけの時間が掛かったのかを細かく記載した作業伝票を製品単位でファイリングをしている。また、従業員のジョブローテーションを実施しており、見積書の作成を担当する営業部には、必ず製造工程に携わってから配属されることになっている。

これらの取組を通じて、製造工程の現場を理解している従業員が、顧客の要望を正確に理解し、蓄積された過去の設計図や作業伝票を参考に、おおよその正確な原価を見積もることができるようになっている。また、正確で丁寧な見積書を顧客に示すことは、顧客との価格交渉の円滑化にもつながっている。

今後はより効率的かつ正確に原価を把握できるよう、最新の生産管理システムを導入することも検討しているという。「高い技術力があっても、コストが価格に反映されていなければ経営は立ち行かなくなる。新たな技術開発や品質向上に注力するためにも、まずは製品の原価と販売価格を正しく把握することが重要である。」と同社の古川信吾社長は語る。

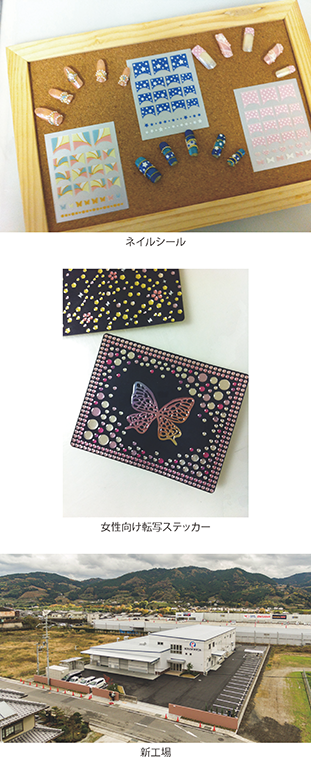

事例2-2-8:株式会社プリントテクニカ

「生産品目別のコストを従業員と共有し、利益率が確保できる新製品の開発に成功した企業」

和歌山県橋本市の株式会社プリントテクニカ(従業員34名、資本金1,000万円)は、水と空気以外のあらゆる素材に印刷できるスクリーン印刷技術を活用して、紙以外の素材へ特殊印刷を施す事業を行っている。主力製品「プリンタック」は同社の高い技術を使って生みだされた転写ステッカーで、自動車、航空機外装、自転車などに貼り付けたり、クリスマスなどのシーズンごとに店舗・ディスプレイを飾り付けたりと様々な用途に使われている。2016年に大阪から和歌山に本社・工場を移転している。

同社の強みである特殊印刷物は、競合も少なく価格競争に巻き込まれてこなかったため、売上げが増えれば利益も増えるという構造に長らくあり、バブル崩壊やリーマン・ショックの際も右肩上がりで収益を伸ばしてきた。ところが、2016年度に増収にも関わらず赤字に転落。要因を分析した結果、売れ筋の製品の一つである携帯電話向け特殊カバーフィルムに原因があることが分かった。携帯電話グッズ市場は当時急成長しており、同社製品の売上げも伸びていたが、外注加工比率が高く販売単価の低落もあり採算悪化を招いていた。

当時の社長であり現会長の西山勇助氏は、会計情報の重要性を認識し、金融機関や調査会社に対し、営業報告や事業計画を決算資料への付属説明書類として開示するなど、ディスクローズの充実に以前から努めていた。しかしながら、今後こうした事態の再発を防ぐには、従業員にも会計に対する意識を持ってもらう必要があると考え、従業員の意識改革に取り組むことにした。毎月の販売実績だけでなく、変動費、固定費及び固定費率の推移を生産品目と関連付けて見える化することで、従業員個人の日常の創意工夫が会社の業績とつながっていることを理解してもらうような仕組みを作った。また、経営方針も売上高重視から利益率重視に転換。新製品の開発に当たっては、自社の強みを十分にいかせるか、投入する市場に安定性はあるか、といった点を丁寧に考慮するようになった。

意識改革後、新たに開発した製品のうち、特に利益拡大に貢献したのが女性向け転写ステッカー(ネイルシール、タトゥーシールなど)である。携帯電話グッズに比べると市場は狭いが、日常的に消費される製品でもあり、安定的な収益が見込め、社内で一貫生産できる仕様にしたことから、高い利益率が確保できた。

これらの取組の結果、2016年以降携帯グッズ関連製品の売上げが減少し始めた一方、変動費の削減や利益率の高い製品の利益が業績に寄与し始め、同社全体で見た限界利益は安定化し、2018年度以降は黒字を維持している。

「経営指標を見える化したことで、創意工夫を重ねることが継続的に利益を確保していくために重要であるということが従業員との間で共有できるようになった。今後は和歌山を起点に、更なるオリジナル商品を開発し、他社との差別化を進めていきたい。」と西山会長は語る。

事例2-2-9:株式会社ヤマグチ

「顧客の絞り込みと社員への利益目標の共有により、価格競争から脱し、利益率の改善を実現した企業」

東京都町田市の株式会社ヤマグチ(従業員40名、資本金1,000万円)は、1965年に創業し、パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社)製品の販売店として地元町田市を中心に営業基盤を築く、電化製品の販売・修理業者である。「でんかのヤマグチ」として地元では相当の知名度を有しており、「便利な電器屋・トンデ行くヤマグチ」をモットーに、生活の手伝いやイベントの開催等、商品販売にとどまらないきめ細やかなサービスを提供する独特の経営手法で同業他社との差別化に成功している。

創業当時、同社の主な商圏である町田市及び隣接する神奈川県相模原市には、家電量販店は出店していなかったが、1996年頃から出店が続き、家電量販店6店舗と街の電器屋が競合するエリアとなった。競争激化に伴う売上高の減少は避けられない中、同社社長の山口勉氏は、これまでと同等の利益を維持するために、利益率を大きく引き上げる必要があると考えた。

山口社長は、利益率を10%引き上げて、粗利益率で35%以上が確保できる価格設定とすることを徹底。〔1〕「商圏を町田市、旧相模原市に絞り込む」、〔2〕「5年以内に販売実績のある顧客に対する営業に注力する」、〔3〕「値切り交渉する顧客を顧客台帳から外す」といった方針の下、重点顧客に絞って営業活動を行うよう、従業員に指示した。

また、従業員の営業活動の状況は日次で管理(同社では日次決算という)し、販売実績だけでなく、利益も翌日には把握できるようにした。さらに、日次決算は社内で共有し、月間成績が良い従業員を表彰するなど、従業員のモチベーション向上にも活用した。

価格を見て、安い量販店に移っていく顧客はいたものの、1人1人の顧客に丁寧な提案・説明を続けた結果、重点顧客との間では良好な関係性が続き、利益率は年々向上。取組開始当初は、粗利益率35%を10年間で達成する目標だったが、8年間で達成することができた。同社は、取組開始以来、23期連続で黒字決算となり、金融機関からの借入金についても、2012年に完済している。

「お客様とのつながりを第一に、価格の安さで選ばれるのではなく、『この店から買う、この人から買う』という関係性を顧客と築くことが大切である。」と山口社長は語る。

4 価格設定における三つの視点

ここでは、企業が販売価格を設定する際に考慮すべき視点として、〔1〕コストを回収し、一定の利益を確保できる価格に設定する(自社がいくらで売りたいか)、〔2〕業界平均や競合他社の価格を参考に設定する(いくらで売られているか)、〔3〕顧客に受け入れられる価格に設定する(いくらまでなら買ってもらえるか)の三つを挙げ、これらのうち最も重視している視点別に企業を類型化し、分析を行う。10

10 ハーマン・サイモン(2016)は、「十分な根拠に基づいて価格決定を行うためには、自社の目標、コスト、顧客の行動、競合他社の行動を考慮に入れる必要がある。これらの要因をすべて勘案しようとすると、労力やトレードオフ、厳しい決定が必要になる。価格決定の際に、どれか1つの要素だけに偏りがちなマネジャーが多い理由もそこにある。」と述べている。

以下では、〔1〕を最も重視している企業を「コスト起点型」企業、〔2〕を最も重視している企業を「競合起点型」企業、〔3〕を最も重視している企業を「顧客起点型」企業とする。また、三つの類型をまとめて「価格設定類型」という。

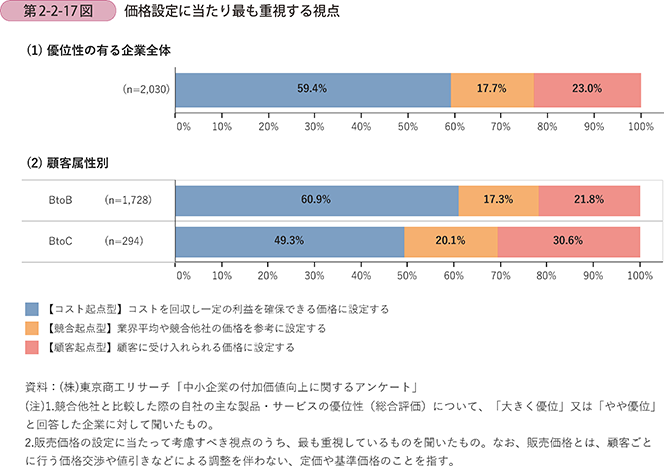

第2-2-17図は、優位性の有る企業における価格設定類型の分布について見たものである。これを見ると、「コスト起点型」企業が約6割と最も多いことが分かる。また、BtoC企業ではBtoB企業に比べて相対的に「顧客起点型」企業が多いことが分かる。

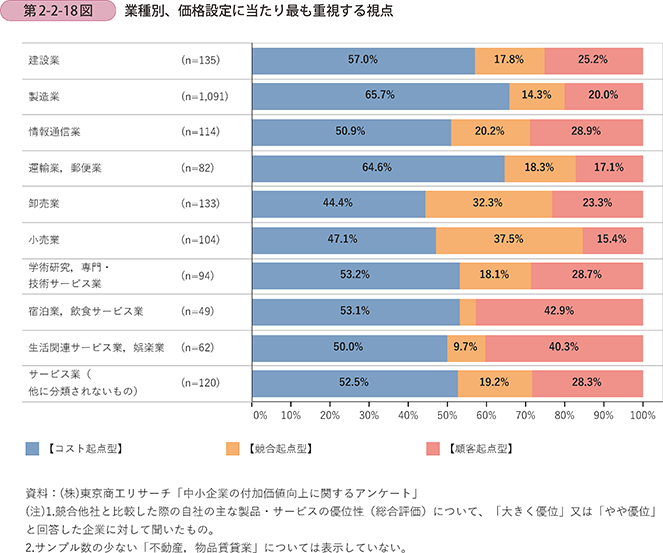

第2-2-18図は、業種別に価格設定類型の分布について見たものである。これを見ると、全ての業種で「コスト起点型」企業が最も多いことが分かる。また、三つの類型の企業構成は、業種によって差異がある。「コスト起点型」企業が相対的に多いのは「製造業」や「運輸業、郵便業」、「競合起点型」企業が相対的に多いのは「小売業」や「卸売業」、「顧客起点型」企業が相対的に多いのは「宿泊業、飲食サービス業」や「生活関連サービス業、娯楽業」であることが分かる。

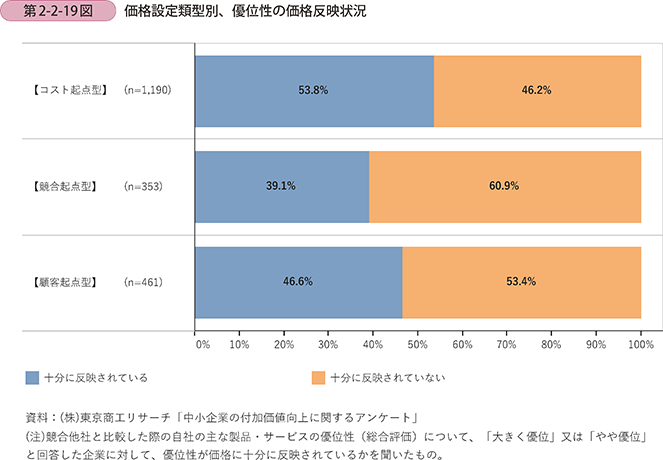

第2-2-19図は、価格設定類型別に、優位性の価格反映状況について見たものである。これを見ると、「コスト起点型」企業、「顧客起点型」企業、「競合起点型」企業の順に、優位性が価格に十分に反映されている割合が高いことが分かる。

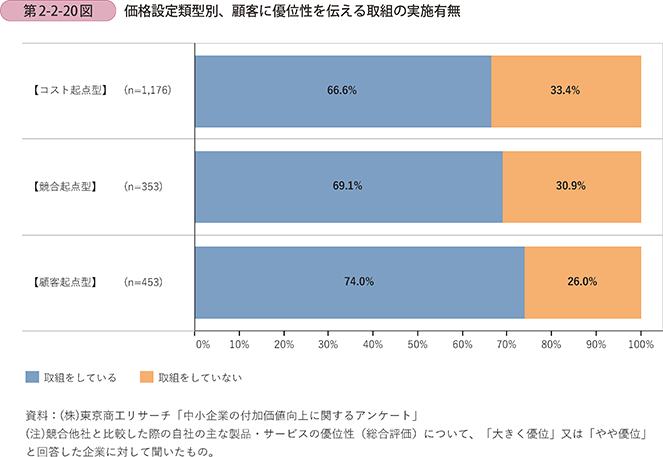

第2-2-20図は、価格設定類型別に、顧客への優位性の発信に取り組んでいる割合について見たものである。これを見ると、「顧客起点型」企業で取り組んでいる割合が最も高いことが分かる。

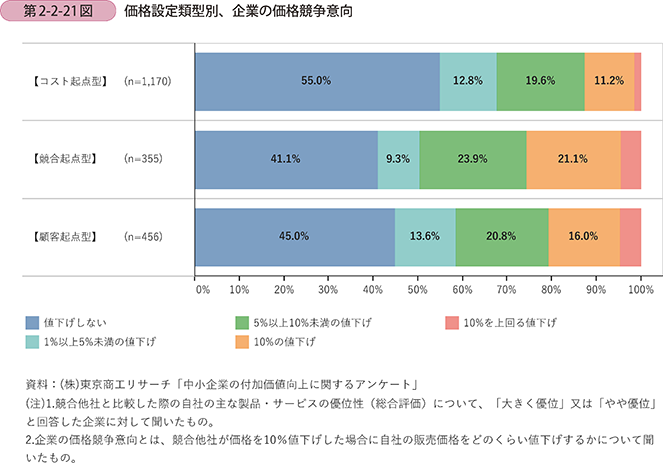

第2-2-21図は、価格設定類型別に、企業の価格競争意向について見たものである。これを見ると、「コスト起点型」企業で「値下げしない」と回答した割合が高いことが分かる。

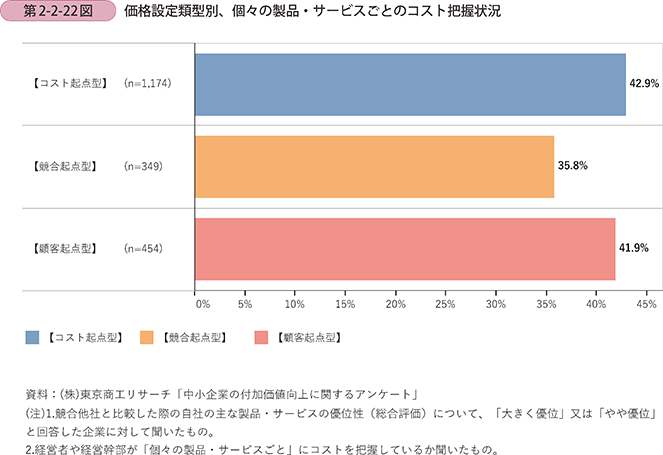

第2-2-22図は、価格設定類型別に、経営者が個々の製品・サービスごとのコストの把握をしている割合について見たものである。これを見ると、「コスト起点型」企業で最も把握している割合が高いことが分かる。

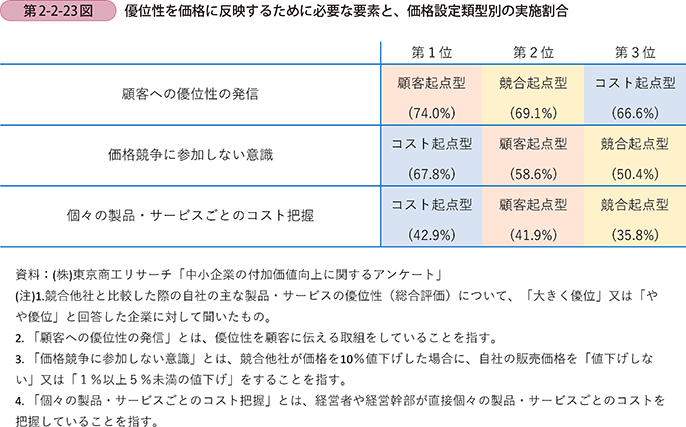

以上の結果をまとめたのが第2-2-23図である。

このように、価格設定類型によって、優位性を価格に十分に反映するための取組の実施率には違いがあることが分かる。

事例2-2-10は、自社の利益確保と宿泊客の満足の両立を目指し、継続的な価格改定に取り組む事例である。価格設定に際して、例えば、「コスト起点型」企業では顧客の視点、「顧客起点型」企業ではコストの視点を十分に意識できていたかを見直すことで、優位性を価格により反映しやすい環境を構築できるようになるのではないだろうか。

事例2-2-10:株式会社モアレリゾート

「自社の利益確保と宿泊客の満足の両立を目指し、付加価値向上を価格へ反映する企業」

三重県志摩市の株式会社モアレリゾート(従業員70名、資本金6,000万円)は、1968年の創業以来、人を喜ばせることを仕事の根本に置き、旅館・ホテルの運営を核に、食、ウェルネス、文化などにも業務の範囲を拡大している。富裕層を主な対象にした「汀渚ばさら邸」と別館「美食の隠れ家 プロヴァンス」は、業界水準を上回る価格帯ながら、質の高いサービスを提供し、高稼働率を誇っている。

一般に宿泊業界の給与水準は低いと言われているが、同社の三橋弘喜社長は、宿泊業における最大の付加価値は人材であるにもかかわらず、給与水準が低いままでは、いつか従業員の確保が難しくなると考えており、サービスの質を価格に反映し、従業員に給与として還元することを心掛けている。同社は、「自社の利益確保」と「宿泊客の満足」が両立する「適正価格」を意識した経営を進め、周辺の宿泊業者より3割程度高い給与水準を実現しているが、こうした取組は、優秀な人材の確保にもつながり、更なるサービスの向上を可能とする好循環を生み出すという。

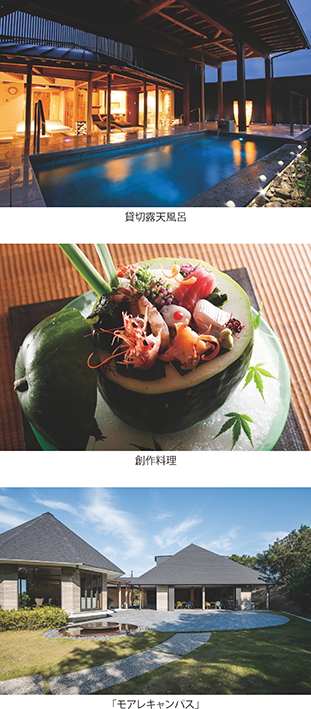

サービスの向上に向けた具体的な取組としては、従業員教育や設備投資に特に力を入れている。2016年3月には、人材育成の拠点であり本社機能も兼ねた「モアレキャンパス」を設置。従業員が外部講師のセミナーや社内スタッフ同士が得意分野を共有し合う研修を通じて、接客スキル、正しい接遇の方法、外国人客に対応する英会話などを学ぶことができる環境を整えた。また、新しい設備やリニューアルした内観は、顧客に直感的に新しい価値を感じてもらうことができることから、オープン以来、増築や客室・露天風呂などの施設リニューアルを定期的に実施している。なお、料理についても高付加価値化を意識。地元出身の料理長がジャンルにとらわれない創作料理を提案し続けており、伊勢志摩の旬の食材を厳選した「ばさら創作膳」が好評を得ている。

こうした様々な付加価値向上の取組に合わせて、これまで10回の価格改定を行っているが、価格改定後も顧客の理解・納得が得られている。価格改定後も顧客の満足が失われていないことは、従業員の自信やモチベーションにもつながっている。

現在の「汀渚ばさら邸」の平均客単価(宿泊料金以外含む)は、開業時の3万円から4万8,000円に上昇している一方、年間稼働率は97%とリゾートホテルの客室稼働率の全国平均と比較しても非常に高い。2022年には、高級宿泊施設「玄邸 RAKAN」をオープンさせる予定で、外国人スタッフも充実させ、欧州からの観光客などの獲得を目指すとしている。

「自社の収益確保の源泉はお客様と従業員。それぞれの満足度を充実させて、サービス品質の向上に努めていきたい。」と三橋社長は語る。

コラム2-2-5

価格改定の実績と影響

本コラムでは、2013年以降の価格改定の実績とその後の影響について確認する。

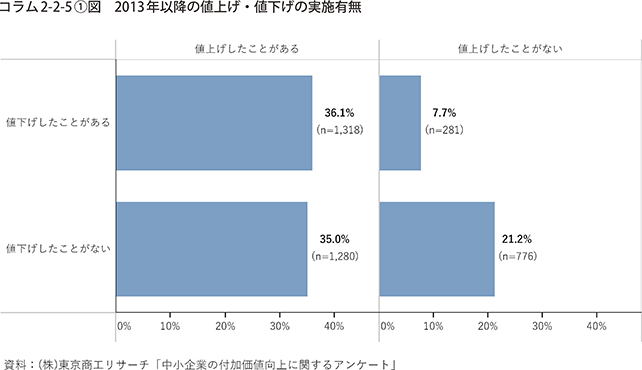

コラム2-2-5〔1〕図は、2013年以降の値上げ・値下げの実施有無について見たものである。これを見ると、71.1%の企業が「値上げしたことがある」、43.8%の企業が「値下げしたことがある」と回答したことが分かる。また、値上げも値下げもしたことがある企業が36.1%と最も多いことも分かる。

ここからは、値上げの動向について見ていく。

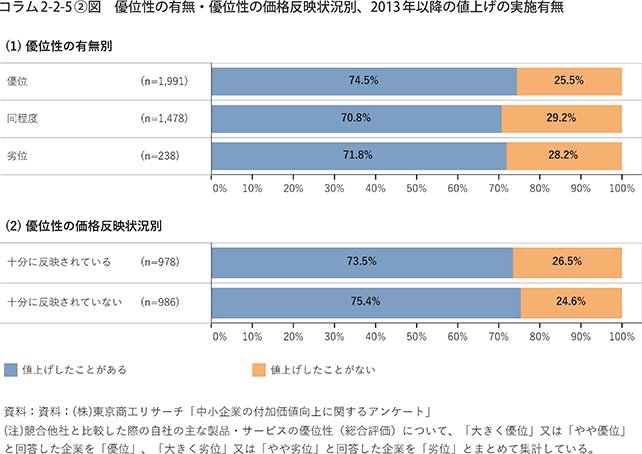

コラム2-2-5〔2〕図は、競合他社と比較した優位性の有無別及び優位性の価格反映状況別に、2013年以降に値上げを実施したことがあるかについて見たものである。これを見ると、優位性が有るかないか、優位性が価格に十分に反映されているかいないかに関わらず、約7割の企業が値上げを実施したことがあることが分かる。

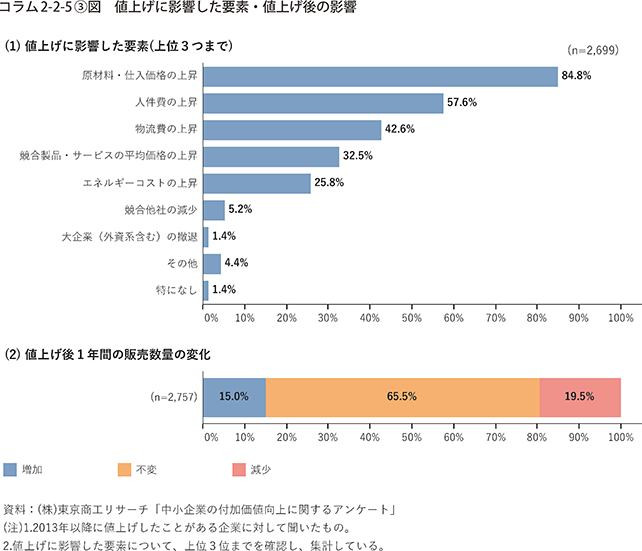

コラム2-2-5〔3〕図は、値上げに影響した要素と値上げ後の販売数量の変化について見たものである。これを見ると、値上げに影響した要素としては、「原材料・仕入価格の上昇」、「人件費の上昇」、「物流費の上昇」などが多く挙げられている。また、値上げ後に販売数量が減少した企業は19.5%にとどまることが分かる。

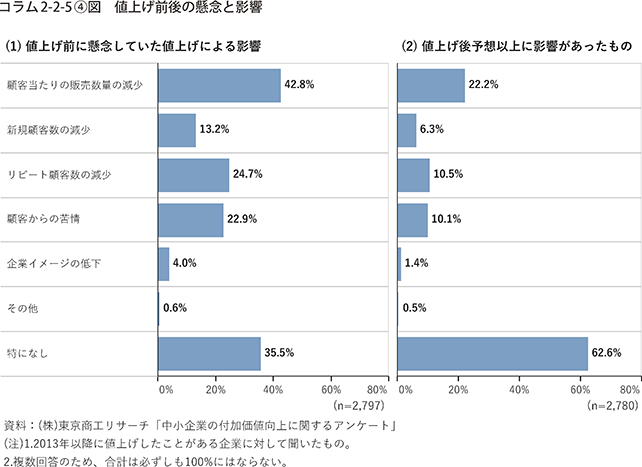

コラム2-2-5〔4〕図は、値上げ前に懸念した値上げによる影響と、値上げ後予想以上に影響があったものについて見たものである。これを見ると、各懸念事項とも実際に予想以上に影響があった企業の数は、値上げ前に懸念していた企業の数のおおむね半分程度であることが分かる。また、値上げ後予想以上に影響があったものについて「特になし」と回答した企業は約6割に上ることが分かる。

最後に、値下げの動向について見ていく。

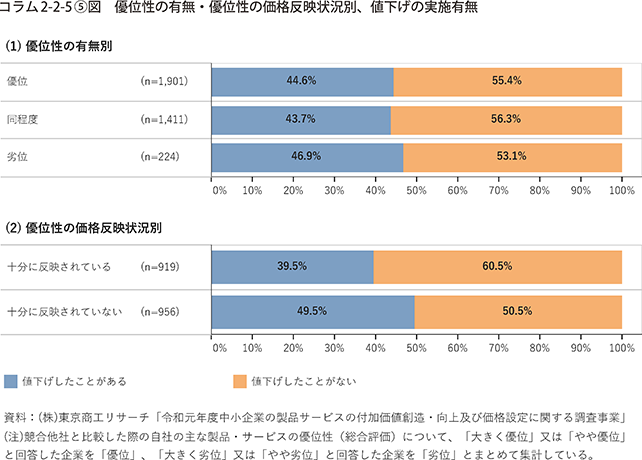

コラム2-2-5〔5〕図は、競合他社と比較した優位性の有無別及び優位性の価格反映状況別に、2013年以降に値下げを実施したことがあるかについて見たものである。まず、優位性の有無別に見ると、優位性が有るかないかに関わらず、約4割の企業が値下げを実施していることが分かる。次に、優位性の価格反映状況別に見ると、値下げを実施したことがある企業の割合は、優位性が価格に十分に反映されていない企業では49.5%である一方、価格に十分に反映されている企業では39.5%にとどまった。

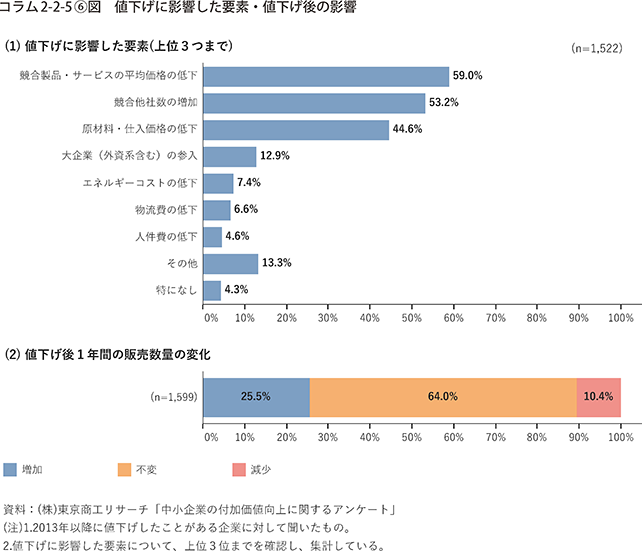

コラム2-2-5〔6〕図は、値下げに影響した要素と値下げ後の販売数量の変化について見たものである。これを見ると、値下げに影響した要素としては、「競合製品・サービスの平均価格の低下」、「競合他社数の増加」、「原材料・仕入価格の低下」が多く挙げられている。また、値下げ後に販売数量が増加した企業は25.5%にとどまることが分かる。11

11 なお、「その他」の自由記述回答欄は、「顧客からの要請」が大半を占めた。

以上より、値上げ・値下げをしても販売数量は変わらなかった企業が多いこと、優位性が価格に十分に反映されている企業では値下げをしている割合が低いことなどが分かった。

コラム2-2-6

価格設定と労働生産性

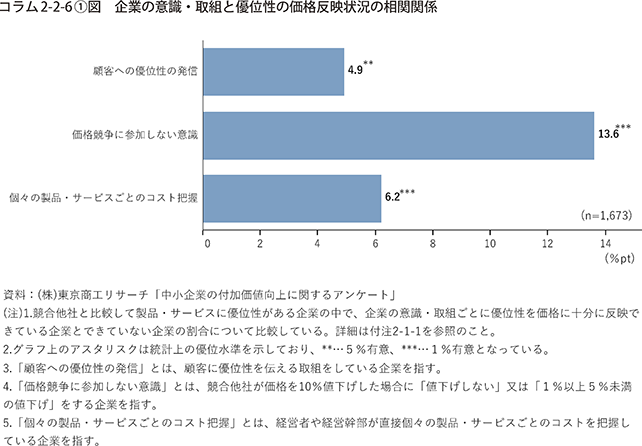

本コラムでは、本文中で優位性を価格に十分に反映するために必要な要素であると述べた「顧客への優位性の発信」、「価格競争に参加しない意識」、「個々の製品・サービスごとのコスト把握」ができている企業では、できていない企業と比較し、どれだけ優位性が価格に十分に反映されている割合が高いかについて分析する。また、優位性が価格に十分に反映されている企業の方が、どの程度労働生産性の水準が高いかについても分析する。

なお、分析に当たっては、回帰モデルを推計し、他の要因(企業年齢、経営者年齢、資本金、業種及び競合他社の数)による差異をコントロールしている。12

12 本分析は、一橋大学大学院経営管理研究科の宮川大介准教授、東京大学公共政策大学院の能勢学特任准教授の協力の下で行った。詳細は付注2-1-1を参照のこと。

コラム2-2-6〔1〕図は、「顧客への優位性の発信」、「価格競争に参加しない意識」、「個々の製品・サービスごとのコスト把握」ができている企業では、できていない企業と比較し、どれだけ優位性が価格に十分に反映されている割合が高いかについて見たものである。これを見ると、優位性が価格に十分に反映されている割合がそれぞれ4.9%pt、13.6%pt、6.2%pt高く、いずれも統計的に有意となった。

以上の結果を踏まえると、差別化に成功した企業では、自社の製品・サービスが競合他社より高く売れる可能性があることを認識し、非戦略的な値下げによって製品・サービスの価値が損なわれないように注意することが最も重要であり、その上で更に優位性を価格に十分に反映していくためには、顧客への優位性の発信や、製品・サービス単位でのコスト管理に取り組んでいくべきと考えられる。

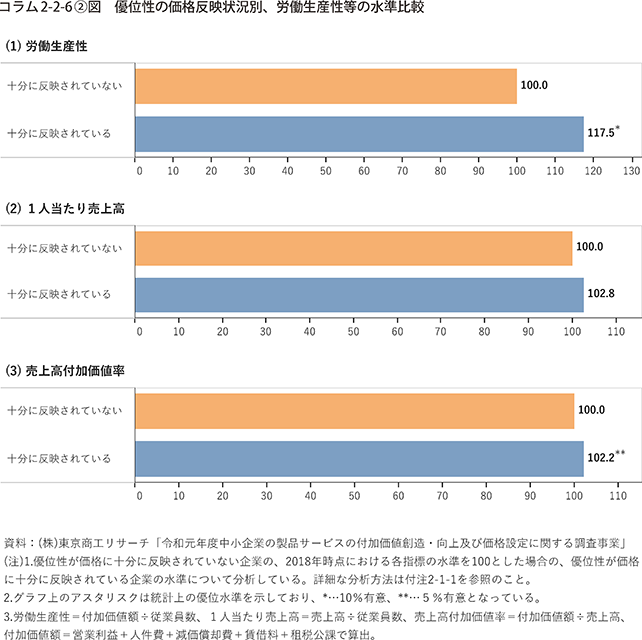

コラム2-2-6〔2〕図は、優位性が価格に十分に反映されている企業の方が、どの程度労働生産性の水準が高いかについて見たものである。これを見ると、優位性が価格に十分に反映されている企業は、価格に十分に反映されていない企業に比べて、17.5%労働生産性の水準が高く、統計的に有意であることが分かる。また、労働生産性は1人当たり売上高と売上高付加価値率を乗ずることで算出できるが、優位性が価格に十分に反映されている企業では、売上高付加価値率が有意に高いことが分かる。

この結果は、優位性を価格に十分に反映することで、売上高付加価値率が上昇し、それに伴って労働生産性が上昇する可能性を示唆している。「顧客への優位性の発信」、「価格競争に参加しない意識」、「個々の製品・サービスごとのコスト把握」といった取組により、優位性を価格に十分に反映することができ、その結果として、労働生産性の上昇につながる可能性があるといえるだろう。