第2部 新たな価値を生みだす中小企業

第2章 付加価値の獲得に向けた適正な価格設定

第2節 価格設定に関する経営相談

本節では、価格設定に関して企業が社外に経営相談を行っているかを分析する。

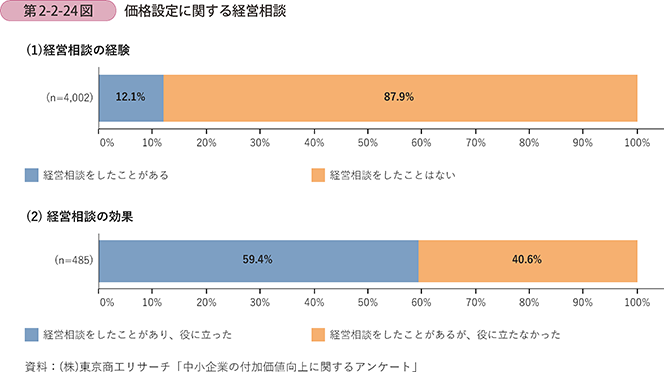

第2-2-24図では、企業が価格設定に関する経営相談を支援機関や第三者にしたことがあるかについて確認した。これを見ると、12.1%の企業が「経営相談をしたことがある」と回答しており、そのうちの59.4%の企業が「役に立った」と回答していることが分かる。

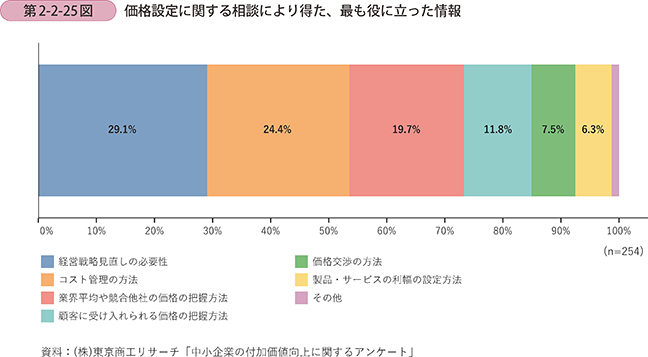

企業が価格設定に関する相談により得た、最も役に立った情報について見たのが第2-2-25図である。これを見ると、「経営戦略見直しの必要性」、「コスト管理の方法」、「業界平均や競合他社の価格の把握方法」の順に多いことが分かる。

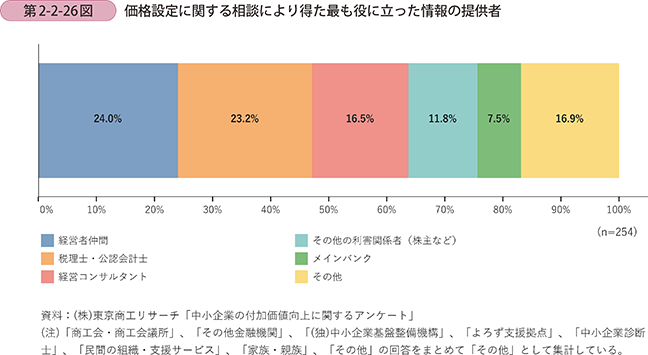

最後に、最も役に立った情報を提供した支援機関や第三者について見たのが第2-2-26図である。これを見ると、「経営者仲間」、「税理士・公認会計士」、「経営コンサルタント」の順に多いことが分かる。

事例2-2-11は、製品の高付加価値化に当たり、よろず支援拠点で出会った専門家から有用なアドバイスをもらうことができた企業の事例である。特に、新しい市場で高付加価値化に挑戦する場面では、外部の専門家からのアドバイスを受けることが、適正な価格設定の実現に役立つ可能性があるといえる。

事例2-2-11:井指製茶株式会社

「専門家や消費者の意見を取り入れながら販売戦略を転換し、質にこだわる消費者をターゲットに高付加価値化製品の販売に成功した企業」

愛知県豊川市の井指製茶株式会社(従業員13名、資本金1,000万円)は、「人々の生活にお茶で潤いを、そしてしあわせを」の企業理念の下、薫り高くおいしいお茶を製造・販売している企業である。近年では、ティーバッグでもおいしく飲める製品の研究など、手軽さ、美容、健康といった新たな消費者ニーズに合わせた製品づくりに取り組んでいる。

急須を使って緑茶を飲む人が減る中で、同社のリーフ(茶葉)タイプの製品の売上げは減少傾向にあった。2017年には新しい設備を導入し、マグカップでお茶を飲む人向けのリーフ型ティーバッグタイプの新製品「茶飲革命おもてなし茶シリーズ」を開発したが、それでも業績はなかなか改善しなかった。同社の井指宏隆社長は、消費者ニーズの変化に合わせた新製品が売れないのは、品質の善し悪しではなく、販売戦略が新製品を求める顧客層に合っていないのかもしれないと考え、現状の販売戦略の課題を探るために、情報収集をすることにした。

まず、金融機関から紹介を受けた「よろず支援拠点」(以下、「同拠点」という。)に相談し、同拠点のチーフコーディネーターとともに商圏、顧客動向、製品単価やアイテム別の売上げについて分析した。その結果、相対的に安い製品が選ばれがちなスーパーマーケット(以下、「スーパー」という。)のみに販路が限定されており、新製品が想定する主な顧客層へのアプローチが十分にできていない点が課題であることに気付いた。

そこで、同社は、スーパー以外の販路を開拓し、質にこだわる消費者の獲得や、更なる製品の高付加価値化を目指すことにした。そこで目を付けたのが百貨店やギフト市場である。同拠点のアドバイスの下、手始めに百貨店のイベントに出展し、どうすれば製品の付加価値を増やす・伝えることができるか検討した。スーパーとは異なる顧客層と実際に触れ合う中で、品質を伝えるだけでなく、製品を手にとってもらうきっかけづくりも重要であるのではないかと考え、それまでの「お茶(=モノ)を売る」から「飲む(=コト)を売る」へ発想を転換し、フィルターインボトル(ガラス製ボトル)を利用した新しい飲み方の提案や、豊川稲荷の祈祷を受けた開運コンセプト製品を販売する(「縁起を売る」)などの工夫を施した。

百貨店イベントへの参加を繰り返す中で完成したギフト向け新製品「一三四茶(いさしちゃ)」は、価格帯はやや高めなものの、顧客から好評を得ており、売上げも好調である。質にこだわる消費者も自社の顧客に取り込めたことで、同社の売上げ・利益額は百貨店イベントに参加し始めた2018年に比べて10%増加した。また、イベントを通して百貨店バイヤーとの人脈を形成することもできた。バイヤーとの間では、現在も月1回程度相談の機会を設けており、販売手法やブランディングについて、継続的にアドバイスを受けている。

「金融機関やよろず支援拠点、百貨店バイヤーのアドバイスも参考に、過去のやり方に固執せず、柔軟に発想を転換したことが良い結果につながった。時代に合った付加価値を提供することで、消費者に喜んでもらい続けられるよう、工夫を重ねていきたい。」と井指社長は語る。