第2部 新たな価値を生みだす中小企業

第1章 付加価値の創出に向けた取組

第4節 製品・サービスの差別化

本節では、製品・サービスの差別化を図る上で有効な取組について分析を行うとともに、海外展開と差別化戦略との関係や、海外展開を成功させる上でのポイントについても検討する。

1 差別化への取組

〔1〕差別化への取組と業績などへの影響

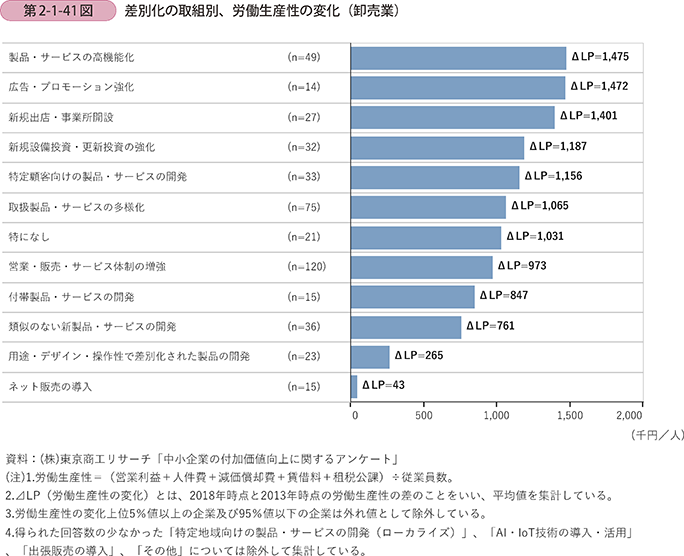

企業が2013年以降に特に力を入れて取り組み、成果が上がっている取組について、当てはまるもの上位三つまでを確認したもの(以下、「差別化の取組」という。)と労働生産性との関係を見ていく17。第2-1-40図を見ると、製造業では、「その他」、「付帯製品・サービスの開発」、「特定顧客向けの製品・サービスの開発」、「製品・サービスの高機能化」と回答する企業において、労働生産性の上昇幅が大きいことが分かる。

17 差別化の取組が、2013年から2018年にかけての労働生産性の上昇率に与える影響について、回帰モデルを用いた計量分析も行ったところ、製造業では製品・サービスの高機能化が27.6%pt、非製造業では広告・プロモーション強化が35.8%pt、上昇率の増加へ統計的に有意な影響を与えることが分かった。詳細は付注2-1-1を参照のこと。

なお、「その他」と回答した企業における具体的な取組例としては、「技術者による営業の兼任」、「ハラル認証取得」、「製造工程における環境負担低減」など、独自の取組が多く見られた。

第2-1-41図を見ると、卸売業では、「製品・サービスの高機能化」、「広告・プロモーション強化」、「新規出店・事業所開設」と回答した企業において、労働生産性の上昇幅が大きい傾向にある。

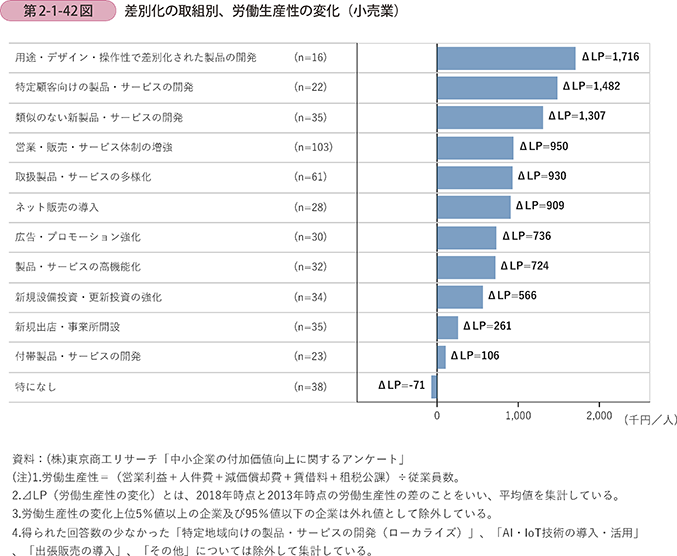

第2-1-42図を見ると、小売業では、「用途・デザイン・操作性で差別化された製品の開発」、「特定顧客向けの製品・サービスの開発」、「類似のない新製品・サービスの開発」といった、自社での製品・サービスの開発に取り組んだ企業において、労働生産性の上昇幅が大きい傾向にある。

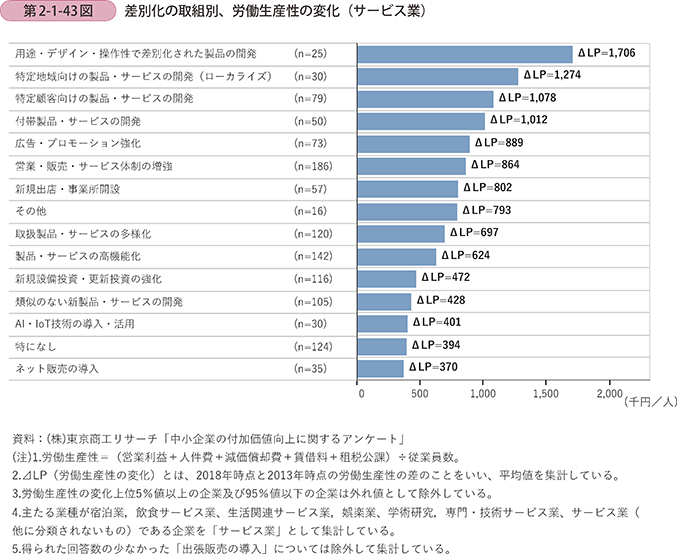

第2-1-43図を見ると、サービス業については、「用途・デザイン・操作性で差別化された製品の開発」、「特定地域向けの製品・サービスの開発(ローカライズ)」、「特定顧客向けの製品・サービスの開発」に取り組んだ企業において、労働生産性の上昇幅が大きい傾向にある。

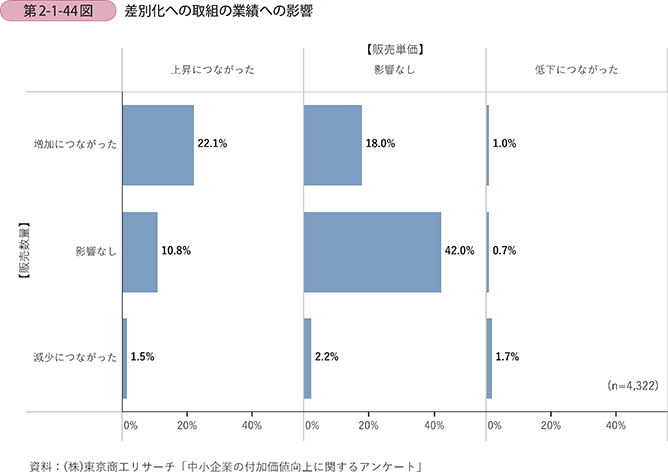

次に、差別化への取組が、企業全体の販売単価や販売数量にもたらした影響を確認する。第2-1-44図を見ると、差別化への取組の結果として、新事業領域や新事業分野への進出の影響ほどではないものの、企業の22.1%は単価上昇と数量増加を同時に実現していることが分かる。

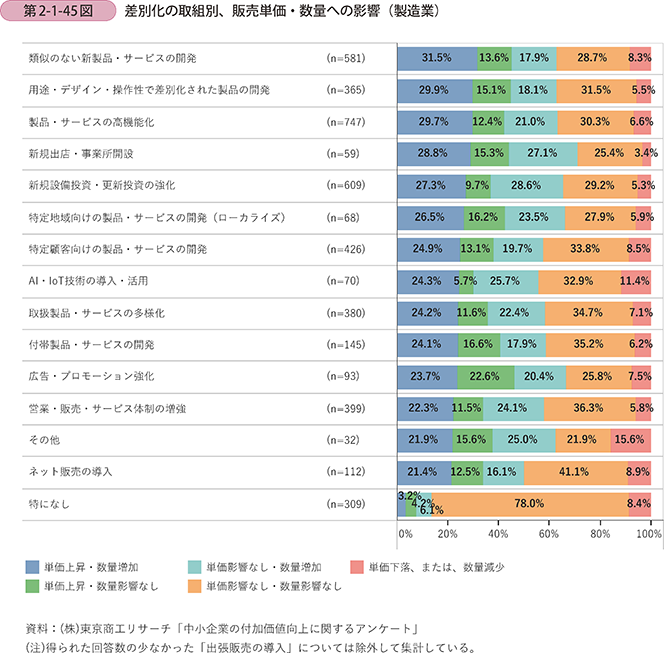

第2-1-45図は、差別化への取組別に、製造業における販売単価・数量への影響を示したものである。製造業では、単価上昇・数量増加の同時実現に比較的有効な取組としては、「類似のない新製品・サービスの開発」、「用途・デザイン・操作性で差別化された製品の開発」、「製品・サービスの高機能化」が挙げられる。

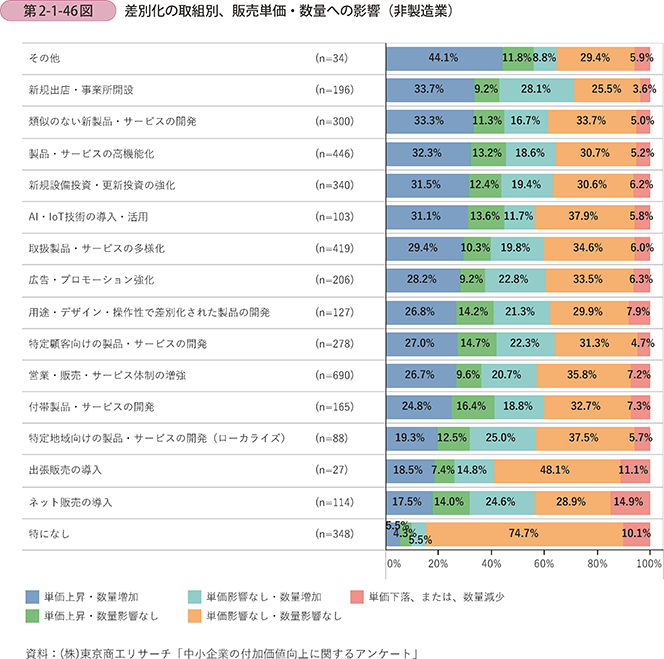

第2-1-46図は、差別化への取組別に、非製造業における販売単価・数量への影響を示したものである。非製造業では、単価上昇・数量増加の同時実現に比較的有効な取組としては、「その他18」、「新規出店・事業所開設」、「類似のない新製品・サービスの開発」、「製品・サービスの高機能化」が挙げられる。

18 「その他」の具体的な取組例としては、「マナー研修による接客の向上」、「サブスクリプション方式の導入」などが回答されている。

以上述べたとおり、業種別に差異は見られるものの、労働生産性の上昇幅が大きい取組や販売単価・数量が共に上昇した取組として新製品・サービスの開発が共通して挙げられた。一方で、事例2-1-9のように、短納期といった強みを際立たせる取組や、事例2-1-10のように、本来の製品やサービスに加えて、付随的なサービスを提供する取組を通じて、差別化や新たな付加価値の創出に成功している企業も存在する。

事例2-1-9:株式会社アステム

「中2日の短納期サービスを安定的に実現する体制を構築し、差別化に成功した企業」

宮城県蔵王町の株式会社アステム(従業員90名、資本金3,100万円)は、空調設備のダクトに付属する吹き出し口、ダンパー、排煙口などの製造・販売を行う企業である。高い品質はもとより、受注から中2日での短納期生産が最大の特徴として発注元の信頼を得ており、吹き出し口製品では国内第3位、2割のシェアを有する。

1990年代初頭のバブル経済崩壊後、空調設備業界における低価格競争のあおりを受けて、同社の母体である設備工事会社の業績は悪化し、事実上倒産。取引先であった空調資材販売代理店からの出資により、同社が設立され再出発を果たすも、競合他社との差別化や収益力の向上が課題であった。そこで同社が目を付けたのが、業績低迷時にトライアルし、顧客からの大きな反響があった短納期サービスである。空調設備の吹き出し口やダンパーは、案件に応じて大きさや形状が異なるほか、少量多品種で生産管理が難しく、他の同業者では、受注から納品までに通常2週間程度を要していた。現代表の野口敬志氏は、1997年に社長に就任すると、「中2日の短納期」を掲げて、社内に生産技術部門を設置、翌年には短納期サービスを本格的に開始した。

しかし、取組開始当初は生産効率が上がらず、時期によっては100時間を超える従業員の長時間労働により、どうにか短納期サービスを実現している状況であった。従業員にも不満が蓄積する中で、野口社長は、従業員へのしわ寄せではなく、システムにより安定的に短納期サービスを実現できる生産体制の構築に取り組んでいった。まず、生産ラインごとに状況を管理するために、1時間当たりの生産目標や実績を記載する生産管理板や生産管理システムを導入。加えて、顧客からの生産状況や追加発注の可否などの問合せに工場を通さずに回答できるよう、市販の会計ソフトを社内でカスタマイズして導入し、工場の生産状況を事務所の社員が把握できるようにした。また、生産ライン効率化のために、本社の移転・集約や新たなプレス機の導入など積極的な設備投資を行うほか、従業員一人一人の多能工化など人材教育にも注力した。

こうした取組により、年間を通じて安定的に短納期サービスを実現できる生産体制を構築した結果、1998年12月期に3億3千万円であった売上高は、10年後には7億6千万円、20年後には18億1千万円と飛躍的な成長を遂げた。また、残業時間数も月当たり20~30時間に減少した。

現在は、海外など新たな市場の開拓と併せて、更なる効率化・差別化に向け、IT機器導入により受注量・生産ラインへの負荷などを把握する「工場の見える化」にも取り組んでいる。同社の野口社長は「当社の生業は製造業であり、良い製品を作ることを大切にしているが、それ以上に大切にしていることはお客様のお手伝いをさせていただく『サービス業』であるということ。製造業者としての『技術』と、短納期生産という『サービス』を組み合わせて、他社にはまねできない付加価値を提供し、お客様が喜ぶサービスを提供することが重要であると考えている。」と語る。

事例2-1-10:大日運輸株式会社

「顧客のニーズに応える付随的なサービスを提供することで、新たな付加価値創出と本業の安定を実現する企業」

大阪府門真市の大日運輸株式会社(従業員50名、資本金1,000万円)は、現社長の石井肇氏の父である石井英信氏が1956年に創業して以来、建設現場への建材の配送を中心に行ってきた物流会社である。現在は「物流のコンビニエンスストア」をキャッチコピーとして掲げ、配送業・倉庫業だけでなく、建材加工・建材販売など、建設現場のニーズに合わせた複数のサービスを展開している。

同社で現在のように幅広い事業を手掛けるようになったきっかけは、1990年代に遡る。1990年代前半、バブル崩壊後の不況の中で、同社は主力事業であった配送業や倉庫業で厳しい価格競争に巻き込まれていた。1993年には主要顧客の商流変更で売上高の約6割を失い、1995年には阪神・淡路大震災の影響で売上高は更に激減。「単に物を運ぶ」だけでは仕事は先細りしていくと考えた同社は、配送先の建設現場に存在するニッチなニーズに応えるサービスを提供することで、競合他社との差別化を図ろうと考えた。

試行錯誤の末に誕生した新事業が、建材加工サービス事業である。外壁工事に用いるコーナー部材は、既製品をそのままでは使うことができないケースもあり、その場合、現場で寸法に合わせて加工・修正を行う必要があるが、この加工・修正の工程に手間が掛かっているとの現場の声を受け、こうした工程を同社が引き受けることとした。同社が配送した外壁資材から出る端材を回収し、現場の仕様に合わせて加工し、「大日ECOコーナー」として再納品するといった新たなビジネスモデルは、現場の工数や産業廃棄物の削減につながり、顧客から高い評価を得た。

現在、建材加工サービス事業では「大日ECOコーナー」以外にも多様な製品・サービスを提供しており、同社の総売上高の30%を占めるまでに成長している。今では「困ったときの大日頼み」といわれるほど、現場でも頼りにされている。本業である配送業・倉庫業についても、建材加工サービス事業での評価を基に、外壁メーカー以外にも取引が拡大したことで、前述した1990年頃の最も売上高が落ち込んでいた時期と比較して、配送業・倉庫業の売上高は約4倍にまで増加した。

今後の展望としては、本業である配送業について建設現場への「共同配送」や「定期便」などの事業を展開し、効率面の改善を図るとともに、建材加工サービス事業については、現場における顧客の課題解決を目指したワンストップサービスの提供を更に推進していく。「自社のQCD(品質・コスト・納期)を改善することは顧客のQCD改善にもつながり、顧客の収益が増加することを通じて、次の仕事の受注につながっていく。サービスの改善やQCD改善には終わりがなく、今後も継続して取り組んでいきたい。」と同社の石井肇社長は語る。

〔2〕ニッチトップ企業の特徴

限定された特定分野で、競争力のある独自の製品を保有し、高いシェアを有する企業は、いわゆる、ニッチトップ企業として高い利益率を有する傾向があることが知られている19 20。ここでは製品・サービスの差別化に特に成功している企業として、ニッチトップ企業に着目し、国内市場及びグローバル市場でニッチトップ製品を保有するために有効な差別化の取組を分析していく。

19 経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2003年版 製造基盤白書」図123-15

20 細谷(2013)

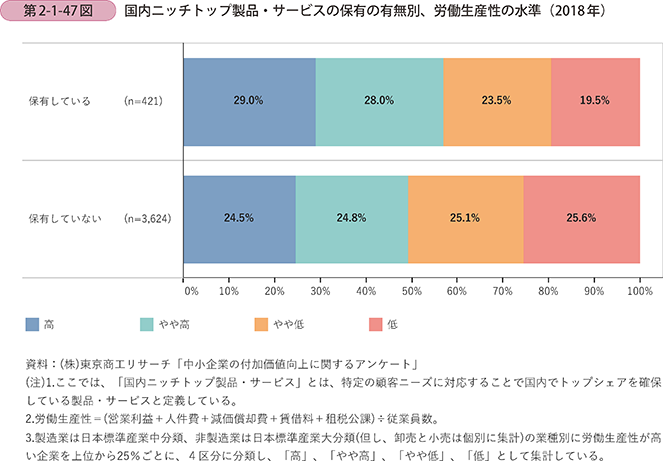

第2-1-47図は、企業の国内ニッチトップ製品・サービスの保有の有無別に、労働生産性の水準を示したものである。これによると、国内でニッチトップ製品・サービスを保有している企業の方が保有していない企業と比較して、労働生産性が高い企業の割合が大きいことが分かる。

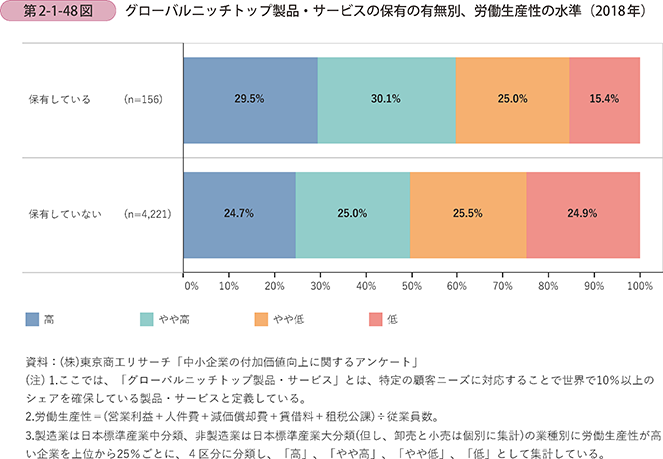

第2-1-48図は、企業のグローバルニッチトップ製品・サービスの保有の有無別に、労働生産性の水準を示したものである。国内ニッチトップ製品・サービスと同様に、世界的なニッチトップ製品・サービスを保有している企業の方が保有していない企業と比較して、労働生産性が高い企業の割合が大きいことが分かる。

以上のとおり、ニッチトップ製品・サービスを保有している企業は労働生産性の水準が高い傾向にあることが確認できた。

次に、ニッチトップ製品・サービスを保有している企業はいかなる特徴を有するのか、以下で分析する。

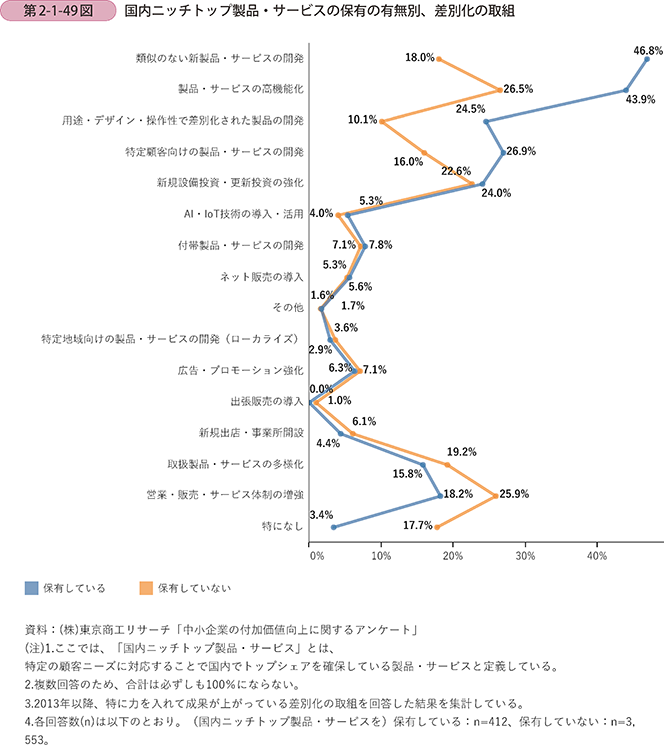

第2-1-49図は、企業の国内ニッチトップ製品・サービスの保有の有無別に、2013年以降、特に力を入れて成果が上がっている差別化の取組を示したものである。

国内ニッチトップ製品・サービスを保有していない企業と比較して、保有している企業の回答割合が高い項目としては、「類似のない新製品・サービスの開発」、「製品・サービスの高機能化」、「用途・デザイン・操作性で差別化された製品の開発」、「特定顧客向けの製品・サービスの開発」などが挙げられる。一方で、回答割合が低い項目としては、「営業・販売・サービス体制の増強」が見られた。国内ニッチトップ企業においては、独自の技術開発や新製品・サービスの開発に注力して、差別化を図っている傾向が見て取れる。

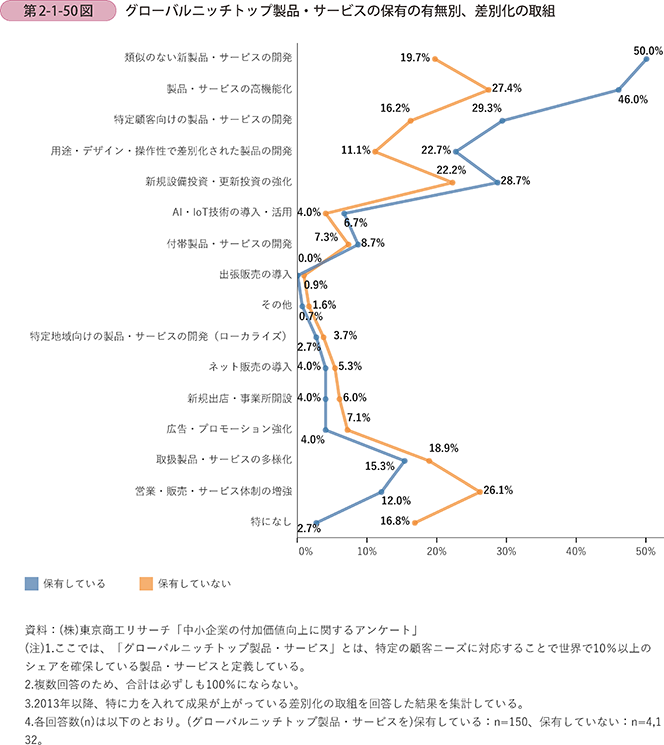

第2-1-50図は、企業のグローバルニッチトップ製品・サービスの保有の有無別に、2013年以降、特に力を入れて成果が上がっている差別化の取組を示したものである。

これを見ると、グローバルニッチトップ製品・サービスを保有している企業についても、国内ニッチトップ製品・サービスを保有している企業とほぼ同様の傾向を有することが分かる。

〔3〕差別化へのきっかけ・課題

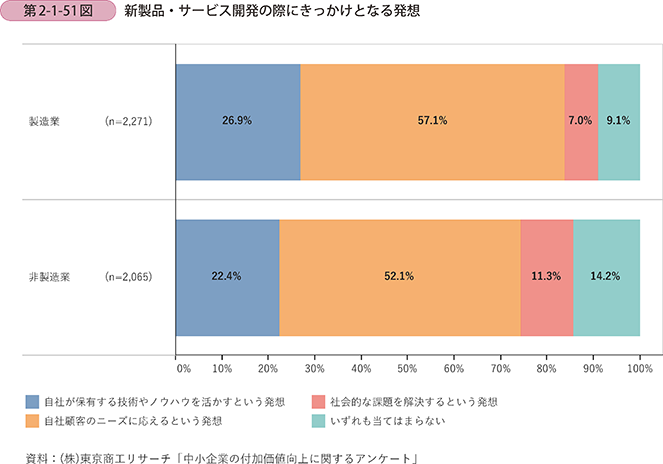

第2-1-51図は、企業が新製品・サービスの開発の際にきっかけとなる発想について、最も近いものを確認した結果である。「自社が保有する技術やノウハウを活かすという発想(技術シーズ起点)」、「社会的な課題を解決するという発想(社会課題起点)」、「自社顧客のニーズに応えるという発想(顧客ニーズ起点)」のうち、顧客ニーズ起点で製品・サービスの開発をする企業の割合が、製造業・非製造業共に高かった。

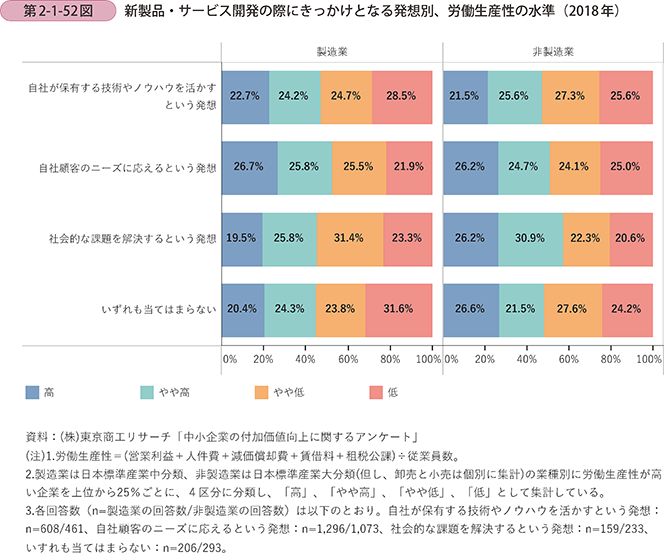

第2-1-52図は、新製品・サービスの開発の際にきっかけとなる発想別に、労働生産性の水準を示したものである。製造業では「顧客ニーズ起点」の企業、非製造業では「社会課題起点」の企業が労働生産性の高い傾向にあることが分かる。

以上で述べたところと関連して、事例2-1-11では、サービス業において、環境保護といった社会課題起点で新たなサービスを開発した例を紹介している。また、事例2-1-12のように、製造業であっても、SDGs活動の推進を掲げ、社会課題起点で他社との差別化を実現する企業も存在する。

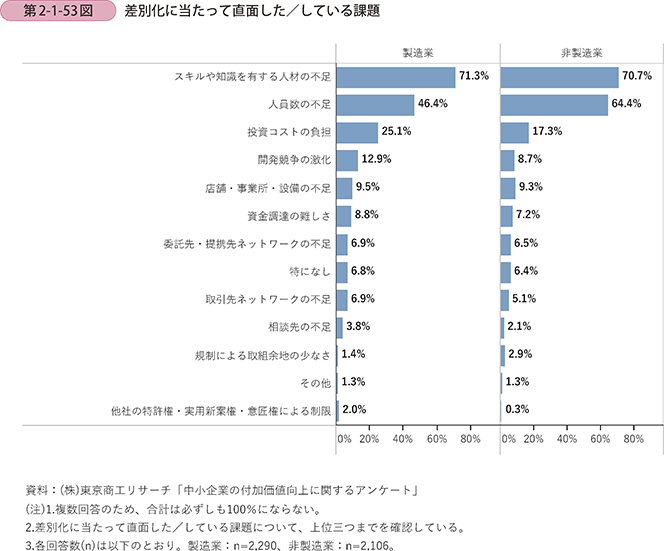

第2-1-53図は、企業が差別化に当たって直面した、あるいは直面している課題について、当てはまるもの上位三つまでを確認した結果である。これを見ると、「人材の質・量両面での不足」や「投資コストの負担」を課題として挙げる企業の割合が高いことが分かる。また、非製造業は、製造業に比べて、「人員数の不足」を課題と答える企業が18%pt多く、より人材の量についての課題を抱える企業が多いことが分かる。

事例2-1-11:株式会社RDVシステムズ

「全国初となる機密文書の出張裁断サービスを展開し、環境意識と情報保護への関心の高まりを背景に事業を拡大させた企業」

宮城県仙台市の株式会社RDVシステムズ(従業員6名、資本金3,550万円)は、機密文書などの抹消サービスを行う企業である。同社が提供する「出張裁断サービス」は、同社スタッフがシュレッダーを搭載した専用車両で顧客のオフィスに訪問し、顧客の目の前でリサイクル可能な形で機密文書を裁断処理するといった、日本初の画期的なサービスである。このほかにも、1箱から引取りが可能な「少量回収サービス」、大量の書類を一気に回収できる「大量回収サービス」など、顧客のニーズに応じた複数のサービスを提供している。

1990年代後半、当時商社に勤務していた同社社長の松本敏治氏は、米国で「オンサイト・シュレッダーサービス」に出会った。機密文書を焼却せずに現地で細かく裁断した上でリサイクルに出す同サービスは、日本においても、近い将来きっと事業として成り立つと確信した松本氏は、製紙原料問屋や古紙リサイクル業者などに声を掛け、1999年に「全国RDV21システム協議会」(以下、「協議会」という。)を発足。翌年には、協議会の事務局として同社を設立した。なお、事業の開始に当たって、協議会を立ち上げたのは、事業規模の確保が目的だった。裁断した書類をリサイクルに出すためには、全国の製紙メーカーへの受入サイズを確定し、安心して委託できるサービスの運用基準を定める必要があった。そこで、協議会を立ち上げ、事業を広域で展開することで、機密抹消サービスにおける必要な規格と運用基準を確立することができたという。

21 リサイクル(Recycle)・ドメイン(Domain)・バリュー(Value)という言葉の頭文字。

サービスを開始後、「燃やすより、リサイクルしませんか。」というアプローチで地道に顧客開拓を進めていったが、当時は社会全体として環境保護やリサイクルへの意識がまだ低く、大手企業ですら書類は焼却処分するものと考えている中で、顧客にサービスの価値を理解してもらうのに苦労した。

しかし、国内における環境への意識は徐々に高まりを見せ、同社の事業は順調に拡大。また、個人情報・機密情報保護への関心の高まりも同社にとって追い風となった。2020年3月時点の協議会メンバーは28社となっている。協議会メンバーの売上げも着実に増加させている。

「日本の情報保護への意識はまだ欧米に追い付いてはおらず、事業の成長余地はまだまだある。業界の先駆者として、サービスの品質を高めていきたい。」と同社の松本氏は語る。

事例2-1-12:株式会社大川印刷

「SDGs活動の推進を掲げ、社会課題解決起点でのサービスで差別化を図る企業」

神奈川県横浜市の株式会社大川印刷(従業員38名、資本金2,000万円)は、医薬品添付文書、食品包装紙、パンフレットやカレンダーの印刷を行う企業である。差別化が難しい印刷業界において、同社では環境に配慮した「環境印刷」をその特徴としている。

業界として紙やインキを無駄にしていることに強い問題意識を感じていた現代表の大川哲郎氏は、2004年から「ソーシャルプリンティングカンパニー」というパーパス(存在意義)を掲げて、CSR・CSV活動に取り組むとともに、環境や人体に有害なVOC(揮発性有機化合物)を含まない、ノンVOCインキの導入を始めて、他社との差別化に取り組んだ。しかし、2010年以降は、ペーパーレスなどの社会的な潮流を受けて、同社でも新規取引先の獲得が伸び悩んでいた。

そのような中、2015年に国連サミットで「持続可能な開発目標(SDGs)のための2030アジェンダ」が採択されたことをきっかけに、一部の大企業でCSR活動を推し進める動きが見られ始めた。大川社長は、こうした活動は自社のこれまで手掛けてきた数々の本業を通じた社会課題解決の活動を整理し、更なる飛躍につなげられる取組であると考え、SDGsを経営計画の中核に定め、SDGsを推進するプロジェクトチームを発足させた。2016年には、「J-クレジット制度」を利用して、森林育成事業や温室ガス吸収事業により創出されたクレジットで、自社の印刷事業により排出される年間のCO2の全量をオフセット(相殺)する「ゼロカーボンプリント」を開始した。また、社屋屋根上に太陽光発電システムを設置し工場全体の20%の電力を自家発電するとともに、残りの80%の電力を青森県横浜町の風力発電による電力を使用することで、2019年に再生可能エネルギー100%の工場を実現させた。また、印刷に使用する紙にも配慮し、違法伐採による紙でないことを証明するFSC森林認証紙を使用している。上記取組以外にSDGsに関する広報、ノベルティの頒布、講演会なども積極的に実施しており、メディアでのPRが更なる講演や取引につながっている。

こうした取組の結果、新規開拓営業はほとんど行っていないものの、顧客からの問合せなどをきっかけに、大手企業、外資系企業などを中心に直近3年間で175件の新規顧客を獲得し、売上高も3年間で新規売上はおよそ5,000万円増加した。また、インターネット印刷などの台頭で業界全体として低価格化が進む中でも、売上高経常利益率を前年度対比2%増させている。

現在は、こうした「環境印刷」の取組を、同社1社だけではなく、印刷業界やサプライチェーン全体に広げる方法を模索している。「SDGsの中には中小企業の方が高い優位性を発揮できる項目が数多くある。まずはSDGsの取組に一歩踏み出すこと、その先に差別化や付加価値向上のヒントがある。」と同社の大川社長は語る。

2 海外展開と差別化戦略

本項では海外展開と差別化戦略との関係性や、海外展開を成功させる上でのポイントについて分析を行っていく。

〔1〕海外に展開する企業の特徴

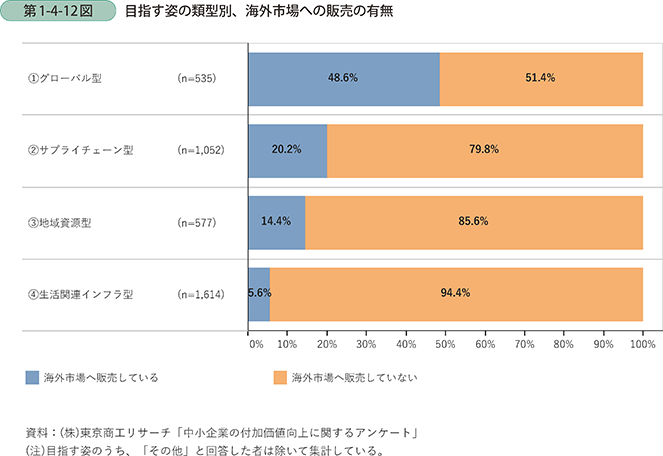

第1-4-12図(再掲)は、第1部第4章でも紹介した企業が「目指す姿」として志向する四つの類型別に、海外市場への販売の有無を見たものである。これによると、グローバル展開を目指す企業22(以下、「グローバル志向型企業」という。)のうち、半数近くはまだ海外市場への販売を実施できていないことが分かる。

22 日本貿易振興機構「2019年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」では、新たに、もしくは、更なる海外展開を目指す理由として、外需拡大や海外市場成長への期待や、インバウンド需要増での日本製品・サービスへのファン増加をきっかけとした海外現地での需要拡大、越境ECの整備などが挙げられている。

ここでは、グローバル展開を目指しながら、海外市場への販売をしていない企業に着目し、同様にグローバル展開を目指し、海外市場への販売をしている企業との比較の中で、その特徴や取組の違いを明らかにしていく。

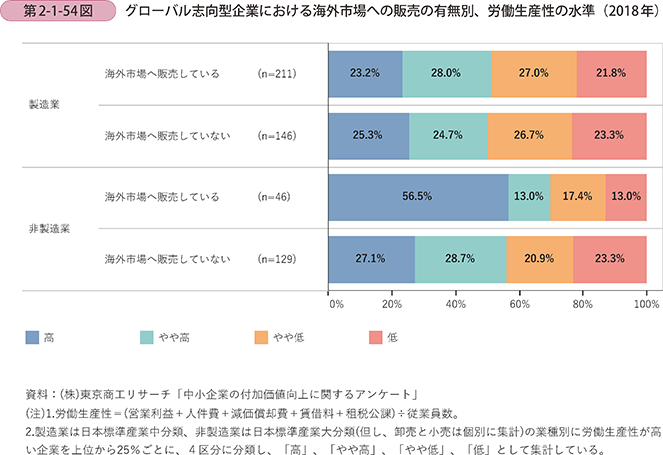

グローバル志向型企業の中での労働生産性の水準を見ると、非製造業では海外市場へ販売している企業は、していない企業と比較して、労働生産性の水準が高い企業の割合が高い。一方で、製造業ではほとんど差が見られないことが分かる(第2-1-54図)。

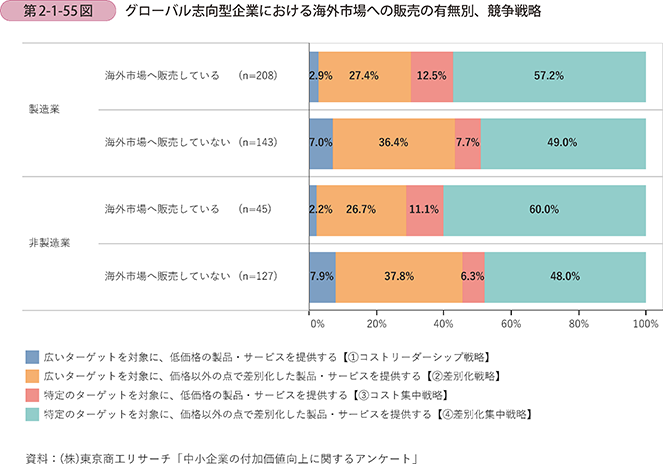

第2-1-55図は、グローバル志向型企業における海外市場への販売の有無別に、競争戦略の違いを確認したものである。製造業・非製造業共に、海外市場へ販売している企業は、していない企業に比べて、特定のターゲット市場を対象とする集中戦略を採り、特に「〔4〕差別化集中戦略」を採る企業の割合が高いことが分かる。

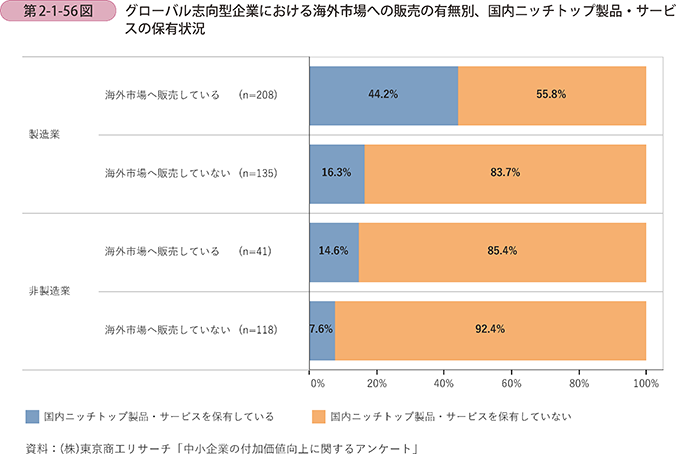

次に、差別化への取組との関係を見ると、海外市場へ販売している企業では、国内ニッチトップ製品・サービスを保有する企業の割合が高くなっている(第2-1-56図)。

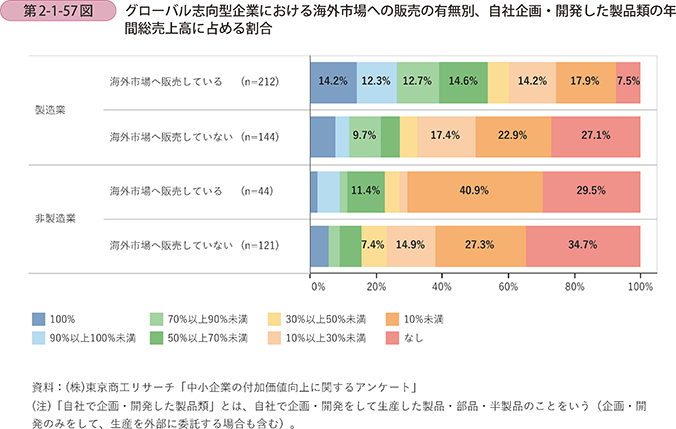

第2-1-57図を見ると、グローバル志向型の企業の中で、海外市場へ販売している企業では、自社で企画・開発機能を有する企業の割合も総じて高いことが分かる。

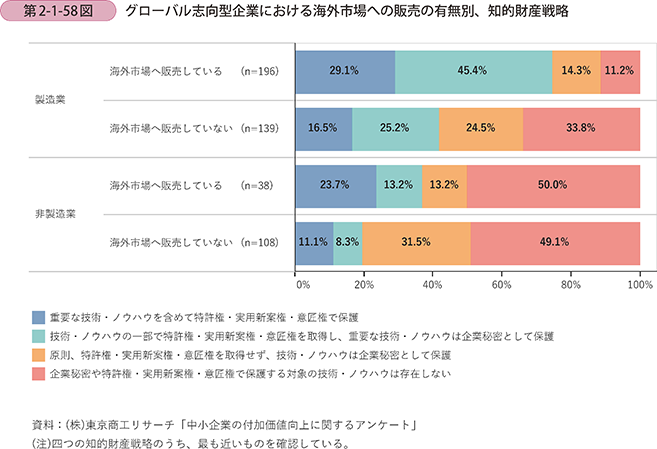

第2-1-58図を見ると、グローバル志向型企業の中で、海外市場へ販売している企業では、特許権・実用新案権・意匠権などの知的財産権を活用する企業の割合も高い。

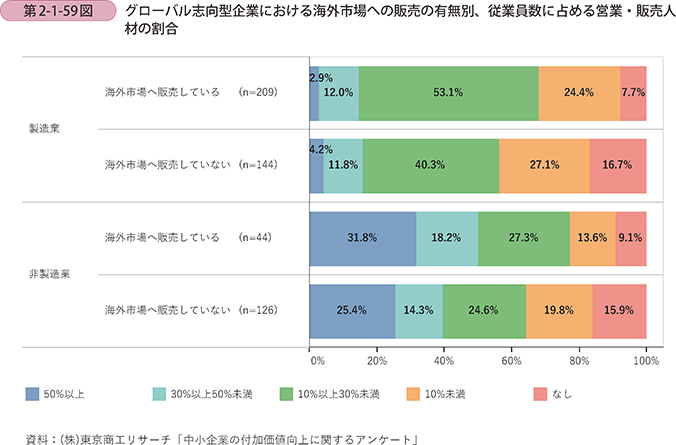

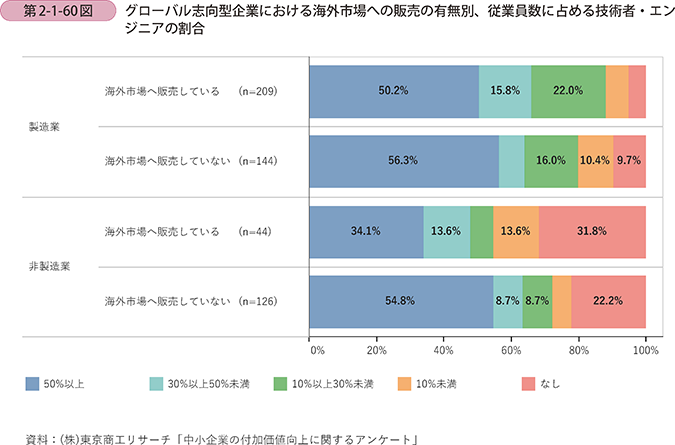

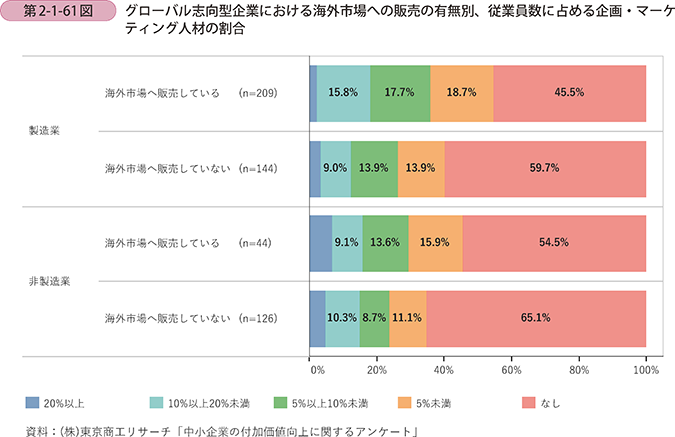

さらに、グローバル志向型企業において、海外市場への販売の有無別に、全従業員に占める営業・販売人材、技術者・エンジニア、企画・マーケティング人材の割合をそれぞれ見ていく(第2-1-59図、第2-1-60図、第2-1-61図)。

これを見ると、海外市場へ販売している企業は、製造業・非製造業共に、営業・販売人材、企画・マーケティング人材の割合が総じて高い傾向が見られる。一方で、技術者・エンジニアの割合は、非製造業では海外市場へ販売している企業の方が総じて低く、製造業では明瞭な傾向が見られなかった。

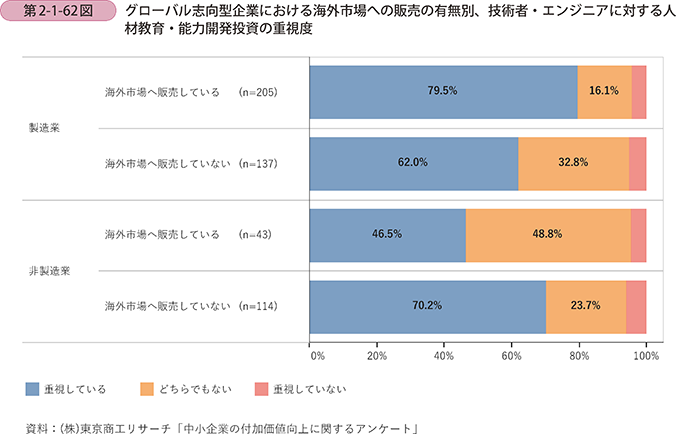

第2-1-62図は、グローバル志向型企業における海外市場への販売の有無別に、技術者・エンジニアに対する人材教育・能力開発投資の重視度を示したものである。これによると、製造業では、海外市場へ販売している企業は、していない企業に比べて、技術者・エンジニアに対する人材教育・能力開発投資を重視していると回答する企業の割合が高く、技術者・エンジニアの質の向上に取り組む企業が多いことが分かる。

コラム2-1-2

海外展開の実施と労働生産性の関係

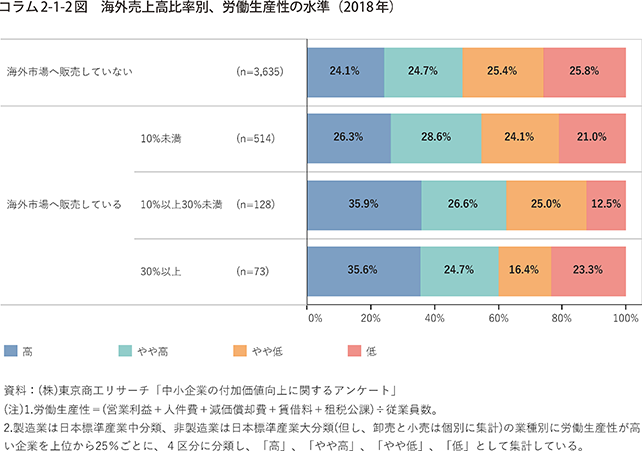

海外展開の実施状況と労働生産性との間には正の相関関係が見られることが、先行研究などで指摘されており23、今回のアンケートでも、同様の傾向が見られた(コラム2-1-2図)。

23 経済産業省(2013)「平成25年版 通商白書」第Ⅰ-2-1-1表、第Ⅰ-2-1-2表では、企業規模、研究開発集約度や産業ごとの差異など、生産性に影響を及ぼす諸属性をコントロールした上で、輸出集約度や海外出資比率が高い企業ほど、生産性水準及び上昇率が高い傾向にあるという正の相関関係の存在を指摘している。

なお、両者の間には、双方向の因果関係の存在が指摘されている。

一つは、輸出や現地進出に要する固定費用(情報収集費用、販売・流通経路の構築費用など)を上回る利潤を確保できる生産性の高い企業が、海外展開を選択しているという考え方である24。

24 Helpman, Melitz, and Yeaple(2004)「Export Versus FDI with Heterogeneous Firms」

一方で、海外展開の実施が生産性向上をもたらすといった結果を示す分析も存在する。ここでは、海外市場でのニーズに対応して、技術・品質水準の向上を図る企業努力や、海外での新たな知識の獲得や提携先ネットワークの構築を通じた、いわゆる、「輸出の学習効果」の存在が指摘されている25。

25 松浦、早川(2010)

いずれにしても、海外需要の取り込みは重要であり、中小企業においても、研究開発などによって得られた技術力を源泉に、グローバル展開を目指し、我が国の経済を牽引する役割を担うことが期待される。

〔2〕海外展開成功のためのポイント

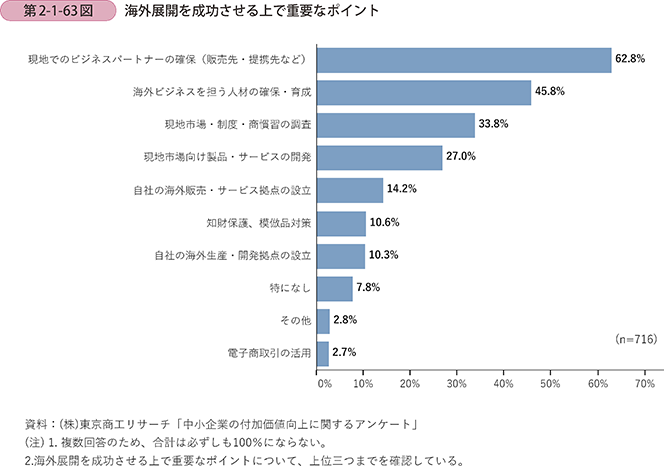

第2-1-63図は、海外展開を成功させる上で重要なポイントについて、海外市場へ販売している企業が重要と考えるもの上位三つを確認した結果である。これを見ると、「現地でのビジネスパートナーの確保(販売先・提携先など)」、「海外ビジネスを担う人材の確保・育成」、「現地市場・制度・商慣習の調査」を重要なポイントとして挙げる企業の割合が高いことが分かる。

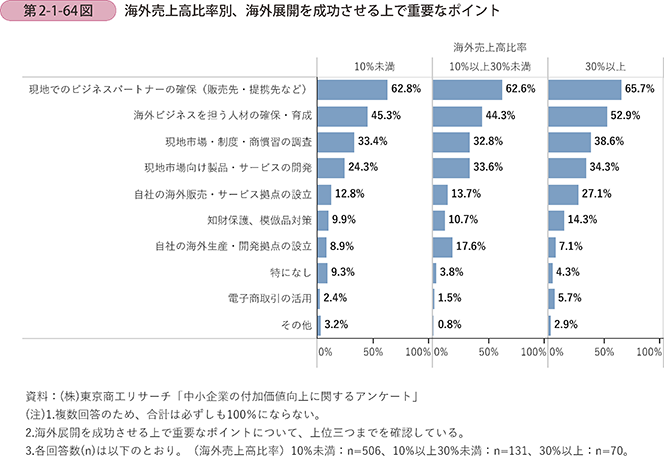

一方で、第2-1-64図は、海外市場へ販売している企業について、海外売上高比率別に、海外展開を成功させる上で重要なポイントを示したものである。これによると、海外売上高比率が大きい企業ほど、「海外ビジネスを担う人材の確保・育成」、「現地市場向け製品・サービスの開発」、「自社の海外販売・サービス拠点の設立」など、現地顧客のニーズ把握などローカライズの取組と関連する取組の重要性を指摘する企業の割合が高まる傾向にあることが分かる。

海外展開を成功させる上で重要なポイントと関連して、事例2-1-13では、製品のローカライズや徹底的な現地サプライヤーの品質管理により、日本国内と同等の高品質な製品の提供を実現した例を紹介している。

コラム2-1-3

海外ビジネスを担う人材確保のメリット

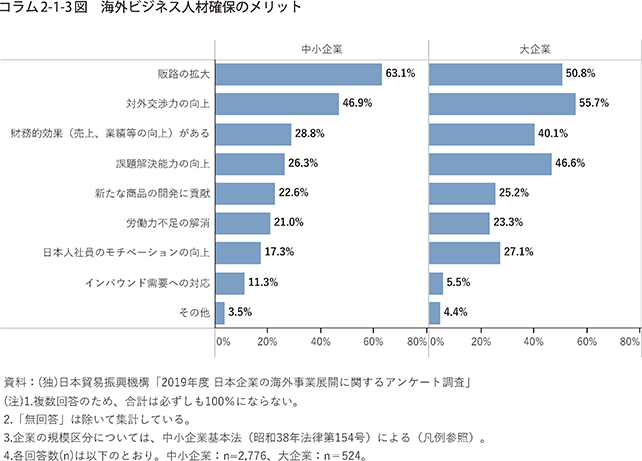

ここでは、(独)日本貿易振興機構「2019年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」を基に、海外ビジネス人材確保のメリットについて見ていく(コラム2-1-3図)。

これによると、中小企業では「販路の拡大」を挙げる企業が63.1%と最も多く、次いで「対外交渉力の向上」を挙げる企業が多い。大企業では「対外交渉力の向上」を挙げる企業が55.7%と最も多く、次いで「販路の拡大」、「課題解決能力の向上」を挙げる企業が多いことが分かる。

先の分析(第2-1-59図、第2-1-60図、第2-1-61図)では、海外市場へ販売している企業は、製造業・非製造業共に、営業・販売人材、企画・マーケティング人材の割合が総じて高い傾向が見られた。これらの結果から、中小企業が海外展開を行っていくのに際して、海外市場での販路開拓力、現地の調達先や顧客との交渉力や課題解決能力を向上させる有能な人材を確保することが重要であることが推察される。

事例2-1-13:カネパッケージ株式会社

「製品のローカライズや現地サプライヤーの品質管理で海外現地でも高品質を実現する企業」

埼玉県入間市のカネパッケージ株式会社(従業員111名(国内)、資本金5,000万円)は、製品の輸送の際に用いる緩衝材の設計・開発を行う企業である。主に精密機器などの繊細な製品に用いる高性能の梱包材を提供しており、コンパクト、軽量、かつ、省資源の設計を強みとしている。海外展開にも注力しており、フィリピン、インドネシア、メキシコなどの海外拠点でも、材料調達から設計開発、評価試験まで行える体制を整えている。

現在では多くの国への海外展開を成功させている同社であるが、初めて海外に進出したのは1996年に遡る。1990年代、大手製造業の海外進出ラッシュにより、国内での取引量が減少し、多くの中小企業が売上げの落ち込みに直面していた。そうした中、同社の取引の9割以上を占めていた大手家電メーカーもフィリピンへ生産拠点を移転させることを決定。これを受け、同社もフィリピンへの進出を決断した。同社では、原則として現地サプライヤーから原材料調達を行い、自社工場で二次加工・最終加工を行う形で梱包材の生産をしていた。進出当初は、現地サプライヤーは納期を守れない上に品質も悪く、不良品に文句を言っても「納品したのだから」と支払を求められるような状況であった。一方で、取引先の日系企業からは日本国内と同等の製品品質が求められた。当時、現地責任者としてフィリピンに赴任していた現社長の金坂良一氏は、こうした現地の状況を前提としながら、日本品質のサービスを実現するという困難な課題に挑戦することとなった。

最初に金坂氏が行ったのは、毎朝現地サプライヤーの工場を訪れることであった。責任者と実際に会って話をし、依頼した製品の製造が始まるのを見届けてから出社する。こうした地道な取組を毎日続けた。その後、金坂氏は、同社の社員を現地サプライヤーの工場に常駐させ、納期・品質の管理をサプライヤー側で完結する仕組みを作り上げる。同社の社員が主導する形で、製造工程ごとの技術指導やマニュアルの作成を行ったほか、自社の試験設備にも投資し、品質の向上と不良品の削減に取り組んだ。加えて、現地サプライヤーの品質管理以外にも、現地で調達する原材料である段ボールや発泡スチロールなどの素材特性(緩衝性能や重量など)や水質(日本の水と比較して硬質で、前述の素材特性に影響)などを踏まえた、製品のローカライズにも取り組んだ。例えば、ハードディスク・ドライブの梱包材では、素材の能力・構造機能・相互に緩衝し合う距離などを改めて計算し直し、現地材を用いながらも世界最軽量の梱包材を実現した。

以上の取組を通じて、海外現地でも高い品質を実現した同社の評判は日系メーカーに口コミで広がり、受注増加につながっていった。また、同社は、フィリピンでノウハウを培った現地社員を海外展開の責任者として他国にも派遣し、各国に拠点を立ち上げていった。現在では、同社の総売上高のうち、海外事業が約8割を占めるまでになっている。

金坂社長は今後の展望として、北米、インド、欧州にも進出し、同社のネットワークを世界全体にまで広げることを目指している。「海外展開を目指す上では、まず直接現地に行くことが重要となる。現地で見てみる、感じてみることでしか分からないことは多い。周りが失敗・断念しているからといって諦めるのではなく、挑戦しないと付加価値向上は目指せないと考えている。」と金坂社長は語る。