第1章 構造変化への対応

約30年続いた「平成」が終わり、5月から「令和」が始まった。

平成の約30年間を振り返ると経済・社会の構造は大きく変化し、今後この変化はさらに大きく速くなることが見込まれる。中小企業経営者は、このような社会変化の中で、柔軟に変化に対応し自己変革を続けていく必要がある。

本章では、我が国の中小企業を取り巻く経済・社会の構造変化と、今後、中小企業に期待される役割について考察していく。

第1節 3つの経済・社会の構造変化

第1部では、中小企業の景況感は緩やかに改善しているが、人手不足にあえぎ、かといって生産性も上がっていないということが示された。ここからは、引合いは必ずしも少なくないが、目の前の仕事をこなすのに精一杯で、業務改善や新事業展開に関する手を打てていない、という中小企業像が浮かび上がる。しかし、本章冒頭でも述べたとおり、経済・社会構造はこの約30年間で大きく変わっている。そこで、本節では、中小企業を取り巻く「人口減少」、「デジタル化」、「グローバル化」の3つ経済・社会の変化が中小企業にもたらす影響を分析していく。

1 人口減少

〔1〕我が国の人口変化

現在の我が国が直面する大きな課題としてまず挙げられるのが、少子高齢化とそれに伴う人口減少である。

第1部第4章で見たとおり、これまで我が国の人口は増加し続けてきたが、2008年をピークに減少に転じた。

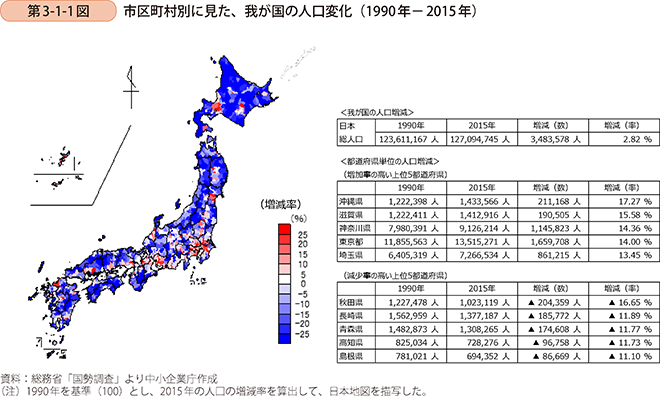

特に地方部では、既に人口が大きく減少している。第3-1-1図は、市区町村別に見た、1990年から2015年までの我が国の人口変化である。これを見ると東京・大阪・名古屋など、都市部の人口は増加しているが、地方部の人口は大きく減少しており、都市部への人口集中と地方の過疎化が顕著となっている。

今後、我が国の人口は2050年までに約1億200万人(2015年対比▲約2,500万人)まで減少する1と予想されており、都市部と地方部の人口格差は更に拡大することが見込まれる2。

1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」

2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)

〔2〕人口減少と中小企業

次に、各地域と中小企業の関係を確認していく。

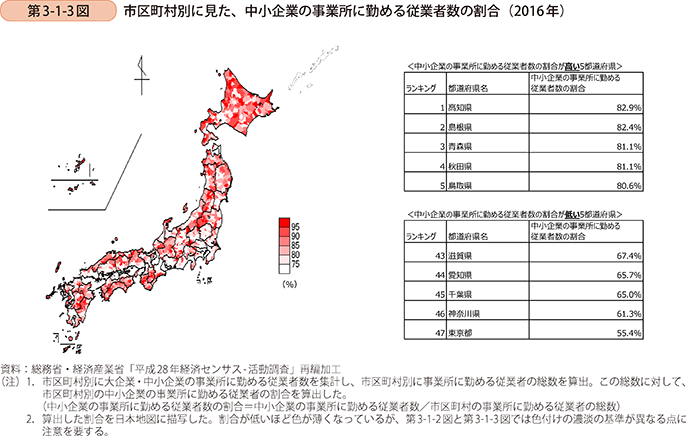

第3-1-2図、第3-1-3図は、市区町村別に見た中小企業の事業所数の割合及び中小企業の事業所に勤務する従業者数の割合である。この図では、地図上で赤色が濃い地域ほど、中小企業の割合が高いことを示している。

これを見ると、特に人口減少が顕著な地域において、中小企業の事業所数及び中小企業の事業所に勤める従業者数の割合が高い傾向が見られる。

また、都道府県別に中小企業の事業所に勤める従業者数の割合を見ると、人口減少率の高い都道府県と中小企業の事業所に勤める従業者数の割合の高い都道府県はほぼ一致しており、特に人口減少地域において、中小企業は就業機会の担い手としての役割を果たしていると考えられる。

〔3〕中小企業の労働生産性と人口密度の関係

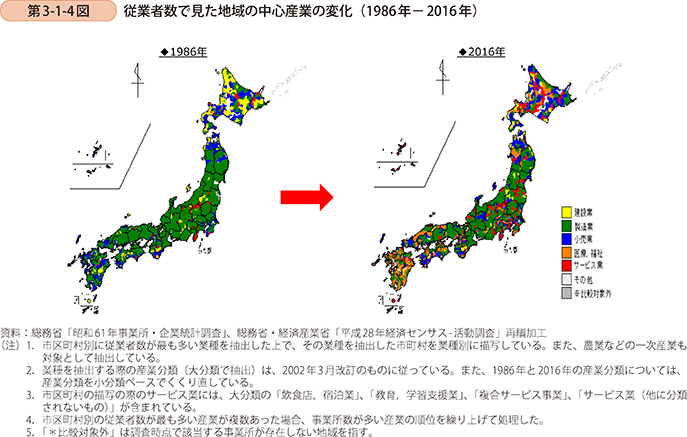

次に、地域の産業構造の変化について見ていく。第3-1-4図は1986年から2016年までの従業者数で見た地域の中心産業の変化である。一般に、産業構造は、経済の発展・成熟に伴い小売・サービス業などの第3次産業へシフトする3と言われているが、これを見ると、我が国においても、製造業(緑色)が減少した反面、小売(青色)、医療・福祉(橙色)、サービス(赤色)が増加していることが分かる。

3 この現象は、産業構造の高度化を示すペティ=クラークの法則として知られている。

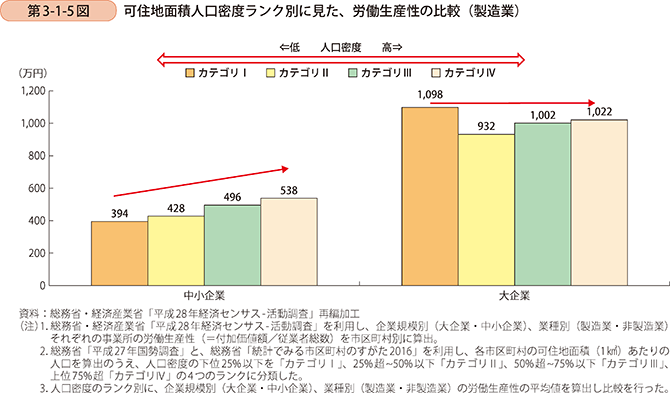

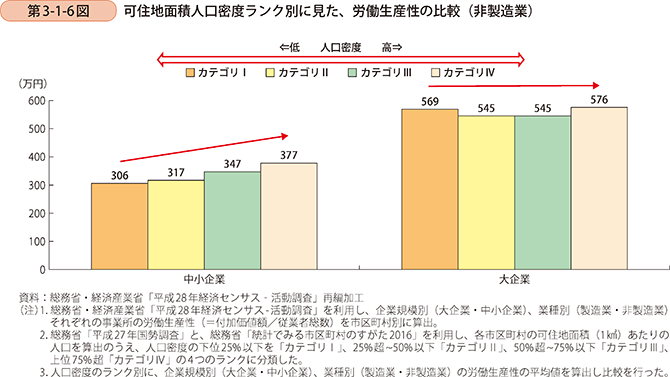

次に、人口密度と労働生産性の関係を、企業規模別(大企業・中小企業)、業種別(製造業・非製造業)に見ていく(第3-1-5図、第3-1-6図)。

本分析では、まず、総務省「平成27年国勢調査」と総務省「統計でみる市区町村のすがた2016」を利用し、市区町村の可住地面積(1km2)当たりの人口密度を算出し、人口密度の高さから市区町村を4つのランクに分類した。その上で、各市区町村に立地する事業所ベースの労働生産性を算出し、企業規模別(大企業・中小企業)、業種別(製造業・非製造業)に見たものである。

これを見ると、製造業・非製造業ともに、中小企業の事業所では、人口密度が高いほど労働生産性が高くなっていることが分かる。他方、大企業の事業所では人口密度の高さと労働生産性の高さには関係がない4ことが見て取れる。

また、製造業・非製造業で労働生産性を比較すると、人口密度の低い地域における労働生産性が最も低くなっている。

4 市区町村別の人口密度と、労働生産性の相関分析を行ったところ、非製造業の中小企業事業所において最も強く相関関係が確認された(相関係数 中小企業(非製造業):0.278、中小企業(製造業):0.213、大企業(非製造業):0.069、大企業(製造業):0.003、付注3-1-1を参照)。

以上を踏まえると、中小企業の事業所の労働生産性は、立地地域の人口密度との関係性が強いことが確認された。

しかしながら、人口減少という事象そのものは一朝一夕に解決できる問題ではないため、今後は人口減少を前提としたビジネスモデルを構築していく必要がある。

こうした中で、次項から解説を行う「2.デジタル化」、「3.グローバル化」は大きな追い風になると考えられる。デジタル化は、新たな販路拡大の可能性や、不足する経営資源の補完や経営の合理化を後押しする流れであり、規模の大小を問わず事業を拡大させる可能性を高めるものと考えられる。グローバル化の流れは、新興国を中心とした海外の需要を獲得することができれば、成長の余地が十分にあることを示している。

このように、人口減少という大きな課題に直面する中でも、足下の経済・社会変化は中小企業にとってマイナスの影響ばかりではない。今、中小企業に求められるのは、追い風となる経済・社会変化を、いかに自社の経営に取り込むか、ということであるといえるだろう。

事例3-1-1:株式会社スーパーまるまつ

「人口減少・競合参入という経営環境で、利便性の向上や固定客の獲得により地域内シェア首位を維持する企業」

株式会社スーパーまるまつ(従業員24名、資本金2,500万円)は、福岡県柳川市で地域密着型のスーパーを経営する企業である。

同社が所在する福岡県柳川市は、この20年間で人口がおよそ1割減少した。さらに同地域には、1990年代後半から大手ディスカウントストアや小売チェーン、コンビニなどの進出が相次ぎ、地域の小売店や地場スーパーなどは次々に淘汰されていった。このような人口減少・競合の増加という非常に厳しい経営環境にもかかわらず、同社は徹底した効率化と既存顧客の単価向上・固定客化によって同地域におけるシェア1位を維持し、創業以来無借金経営を継続している。

同社は、かねてより人手不足に悩まされていたこともあり、徹底した業務効率化を行ってきた。40年以上前からPOSシステムを導入し、販売情報を一元管理するとともに、POSシステムで把握した販売データと天気予報などの情報から翌日の販売数を予測し、在庫リスクの低減などを図ってきた。

また同社は、実際に販売された分だけ仕入れに計上される「消化仕入れ」を行っている。消化仕入れでは、仕入れ時に納品数をチェックする必要が無く、検品業務を省くことができ、大きな業務効率化効果がある。同社がPOSシステムを導入し、販売個数を正確に管理しているため、この消化仕入れが可能となる。現在約120社ある取引先のうち、約35社から消化仕入れを行っている。

さらに、同社は20年以上前からチラシの配布を止め、固定客の取込を強化するために、ポイントカードを導入した。ポイントカードの会員に対する特別価格の設定を行うなどの取組により優良顧客の囲い込みを実現した。

近年では、同社の主要顧客である高齢者に対して更なる利便性を提供するために送迎サービスも開始した。同地域では公共交通機関が乏しく、日常の移動は自家用車が主であるが、高齢者にとっては負担が少なくない。このサービスは必ずしも当社の採算性を高めるものではないが、送迎サービスの車内で交わされるコミュニケーションが、当社と顧客との関係をより強固なものにしている。

松岡尚志社長は「今後、地域の人口が減少し高齢化が進む中でも、ICTなどのツールを有効に活用することで人手不足を克服していくとともに、高齢者に対するサービスを充実させ、顧客との関係をさらに強化していきたい」と語る。

事例3-1-2:株式会社富山銀行・国立大学法人富山大学

「地域の中小企業の採用活動を金融機関と大学が連携して支援する事例」

富山県高岡市に本店を構える株式会社富山銀行は、同県富山市の国立大学法人富山大学と連携し、県内中小企業の新卒採用の支援に取り組む地域密着型の金融機関である。

富山県では、大卒の多くが三大都市圏へ就職してしまうため、県内の中小企業は新卒採用に苦戦していた。このため同行には、主要顧客である多くの県内中小企業から新卒採用に関する強い支援要請があった。他方、富山大学は地域に根差した大学として、学生の県内就職率を現状の38.7%から48.7%まで引き上げる目標を掲げており、地元企業との連携が不可欠だった。

このように共通した目標を持つ両者の協業が実現し、富山県の中小企業に対する新卒学生の採用支援が始まった。まずは、同行が地元優良企業を推薦し、紹介するパンフレット「企業研究冊子」を作成することになった。パンフレット作成に当たっては、同大学の学生を巻き込んで企業インタビューをしてもらうことで、学生ならではの視点を盛り込んだ。また、学生に対し、応募する企業を選ぶ際に欲しい情報について事前にアンケートを行った。その結果、これまで企業側は自社製品・サービスの強みをアピールしていたのが、学生側は働く環境や活躍の場としての魅力を知りたいと考えており、企業が伝えたいことと学生が知りたいことにミスマッチがあることが分かった。そこで、「企業研究冊子」は学生の知りたいことを中心に内容を充実させた。中小企業にとっては、本パンフレットに掲載されることで、事業の先進性や社内の労働環境などについて富山銀行からの推薦コメントが得られるため、第三者目線でも魅力ある企業であることをアピールできるというメリットがあった。

さらに、「企業研究冊子」で紹介を行うだけでなく、中小企業自身が学生に魅力を伝えることが必要という問題意識から、「TOYAMA採用イノベーションスクール」も開講している。これは、中小企業の採用力向上を目的とした経営者・採用担当者向けの塾で、講義とワークショップ、個別ゼミを組み合わせ、全6回で行われている。初回は平成30年に実施され、14社が参加した。「採用学」を確立した神戸大学教授による講義があったほか、参加企業が他社とディスカッションし、取組を共有し合うことで、自社の課題を整理し、主体的に採用戦略を考えるプログラムとなっている。

今後も同行・同大学は、県内中小企業の人手不足という課題解決の支援を行っていく方針であり、県全体の人材確保・育成を充実させることで、地域経済の活性化につなげることを目指している。