2 デジタル化

〔1〕インターネットの普及

第2の変化はデジタル化の進展である。

1990年代に入って、民間でもインターネットの利用が可能になり5、1997年時点において9.2%に過ぎなかったインターネットの世帯普及率は、2002年時点では54.5%と急拡大6し、2010年以降はおおむね80%程度の水準で推移している7。

5 平成11年版通信白書

6 平成15年版情報通信白書

7 平成30年版情報通信白書

第3-1-7図は世帯主年齢別のパソコン・スマートフォンの保有率の2010年から2017年までの推移である。これを見ると、2010年時点でパソコンの保有率はスマートフォンの保有率を大きく上回っていたが、2017年時点では20~64歳までの世代でスマートフォンの保有率がパソコンの保有率を上回っている。また、パソコンの保有率は全世代を通じて2010年から2017年にかけて低下しているが、スマートフォンの保有率は全世代を通じて大幅に上昇している。

第3-1-8図は、インターネットで利用したサービス・機能を年齢別に2010年と2017年で比較したものである。まず、電子メールの利用状況を見ると、2010年と比較して、特に年齢の高い層の利用割合が高くなっていることが分かる。注目すべき変化として挙げられるのは、ソーシャルネットワーキングサービス(以下、「SNS」という。)8の活用であり、2010年から2017年にかけて利用率が大幅に高まっていることが分かる。これとは対照的にホームページ・ブログの利用状況を見ると、2010年から2017年にかけて低下しているが、15~59歳までの世代を見ると2017年時点においても約40%の人が利用している。また、商品・サービスの購入・取引については大きな変化がなく、20~50代の世代で40%超の人が利用している。

8 平成29年通信利用動向調査の調査票では、ソーシャルネットワーキングサービスを「Facebook、Twitter、LINE、mixi、Instagramなど」としている。

このように個人レベルで見ると、インターネット上の活動は一般化、活発化していることが分かる。

〔2〕中小企業のICT活用状況

ここからは、中小企業のインターネットの活用状況を、総務省「平成29年通信利用動向調査」9を利用して見ていく。

9 本節では総務省「通信利用動向調査」を利用し分析を行っている。本調査は従業者数100人以上の企業を対象としているため、本調査を利用した分析は、特に断りがある場合を除き、従業者数100~299人の企業を中小企業、従業者数300人以上の企業を大企業と定義している。

インターネットの普及を企業側から見ると、情報発信や取引の手段の範囲が大きく広がったと捉えることができる。

インターネット普及時代の購買行動は、「AISAS10」というモデルで知られており、購買の過程で、インターネット上で「検索」をすることが一般的になっている。言い換えれば、顧客との接点がインターネット上で設けられるようになっており、自社の存在や商品・サービスの認知度を高めるためにはインターネット上での情報発信が重要であるといえる。

10 AISASとは、2005年頃に(株)電通より考案された、インターネット時代における消費者の購買モデル。消費者の購買プロセスが、「Attention(注意)」→「Interest(関心)」→「Search(検索)」→「Action(行動・購入)」→「Share(評価の共有)」というプロセスに変化していることを指摘した。インターネットの普及により、「Search(検索)」、「Share(評価の共有)」が一般的になったことが特徴。

第3-1-9図は、従業員規模別に見た、ホームページの開設状況の推移である。これを見ると、2010年と2017年を比較すると、中小企業、大企業ともにホームページを開設している企業の割合が若干増加しているが、2010年時点で既に大部分の企業がホームページを開設しており、顧客との接点となる窓口は設けられているといえる。

次に、企業におけるソーシャルメディアサービスの活用状況を確認する(第3-1-10図)。これを見ると、2011年時点において、大企業、中小企業ともに活用状況は1割程度と大きな差は見られなかったが、2017年時点においては中小企業の活用状況が25%に対して大企業が37%となり、差が拡大している。

ここでのソーシャルメディアサービスは、ブログ、SNSや動画共有サイトを指している。これらのサービスは無料・安価で利用できるサービスが多い点に特徴があり、中小企業にとって、始めやすいマーケティングツールであると考えられる。

また、2017年におけるソーシャルメディアサービスの活用目的・用途を確認(第3-1-11図)すると、「マーケティング」ツールとしての活用について大企業と中小企業の差が見て取れる。ソーシャルメディアサービスを活用した情報発信は、マスメディアを通じたテレビCMや広告チラシのような一方的で画一的な情報発信と異なり、双方的でターゲットに合わせた情報発信を行うことができる点が特徴的であり、「顧客との関係性」をより強固にする可能性がある。

運用方法に関しては慎重に検討する必要がある11ものの、このような新たなツールを積極的に取り込んでいくことは重要であると考えられる。

11 運用方法を誤ると、企業価値を毀損することになる点に留意が必要である。

コラム3-1-1

デジタル・プラットフォーマーの台頭

インターネット及びモバイル端末などの普及により、新たなビジネスモデルも多く誕生している。現在、インターネット上では、経済活動を含む様々な活動が行われているが、これらのネット上の広範な活動の基盤を提供する者として、デジタル・プラットフォーマー12が、世界的に非常に大きな存在となっている。

12 一般に、ICTやデータを活用して第三者に提供される場を「デジタル・プラットフォーム」と総称し、デジタル・プラットフォームを運営・提供する事業者を「デジタル・プラットフォーマー」と呼ぶ。

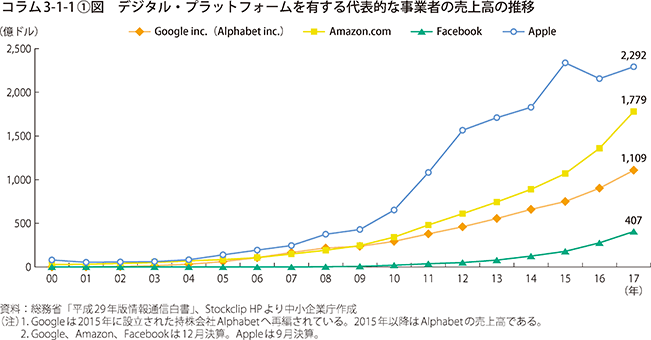

コラム3-1-1〔1〕図は、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)と呼ばれる代表的なデジタル・プラットフォームを提供する事業者の売上高の推移である。これを見ると、デジタル・プラットフォーマーは、スマートフォンなどのモバイル端末の普及と時期を同じくして13急速に成長していることが分かる。

13 iPhoneが発売された2007年以降、スマートフォンは急速に普及した。

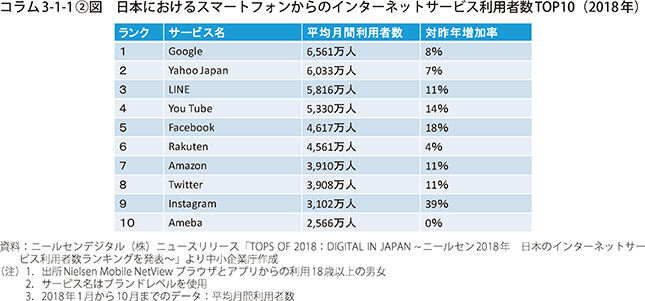

我が国でも、デジタル・プラットフォーマーは既に生活の中に浸透している。コラム3-1-1〔2〕図は、我が国におけるスマートフォンからインターネットサービス利用者の数を示したものである。これを見ると、いかに多くの人々がデジタル・プラットフォームを利用しているかが分かる。

〔3〕中小企業における電子商取引(Electric Commerce, 以下、「EC」)の利用状況

人口減少により、特に地方部では需要の減少が顕著であるが、ICT技術は地域を超えた販路拡大の可能性をもたらす。

その1つとして注目されるのは、ECである。一般に、ECはインターネット上で行われる商品・サービスの取引を指し、第3-1-12図、第3-1-13図を見ても分かるように、企業同士の取引(BtoB14)、消費者向けの取引(BtoC15)の両面で拡大を続けている。

14 BtoBとは、企業間で行われる商取引を指す。EDI等を利用した受発注業務をイメージすると分かりやすい。

15 BtoCとは、一般消費者向けの商取引のことを指す。

次に、中小企業のECの利用状況を確認する。

第3-1-14図は従業員規模別に見たEC16の利用状況である。中小企業でECを利用している企業の割合は44.7%と大企業を約10ポイント下回る水準となっており、拡大の余地が残されている可能性がある。

16 ここでのECはインターネットを利用した調達・販売を指す。

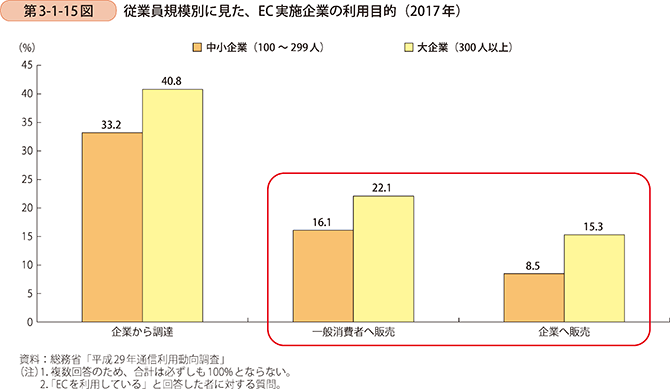

また、第3-1-15図はECを利用している企業の利用目的を示している。これを見ると、「販売」より「調達」でECが活用されていることが分かる。

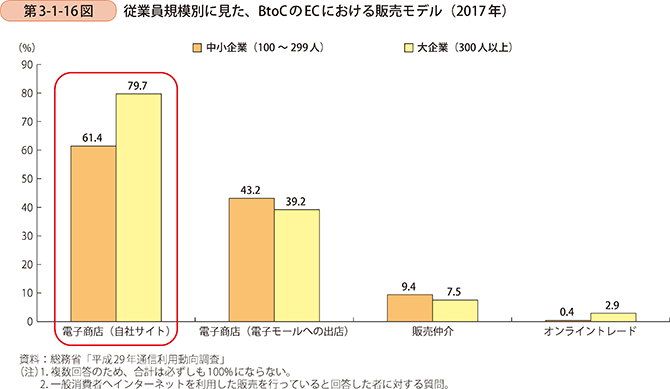

最後に、特にBtoCのECでの販売モデルについて確認する(第3-1-16図)。大企業と中小企業との販売モデルを比較すると、自社サイトと電子モールの活用割合が異なる点が特徴的である。

我が国でも、高い認知度を誇る電子モールが存在し、その存在感は非常に大きなものになりつつある。このような電子モールへの出店は、集客力の観点からは出店者にとって大きなメリットがある反面、電子モール運営者17により定められたルールに従い、決められた手数料を支払う必要がある。

17 一般に、電子モール運営者はプラットフォーマーに該当する。

他方、自社サイトでの販売は自由な運営が可能であるが、一定の認知度が無ければ自社サイトへの集客は困難であると考えられる。

自社サイト、電子モールともにメリットとデメリットがあるので、電子モールへの出店を行うことで自社の認知度を高めつつ、リピーターを自社サイトへ誘導するなど、うまく活用していくことが重要である。

事例3-1-3に見られるように、ECを自社の経営に取り入れて有効に活用することは、地域内需要の減少が進む地方部において、海外も含めた販売を拡大する有効な手段になりうるだろう。

また、近年は人口減少とECの発達により、小売店の苦境が指摘されている。このような環境下において、「店舗で顧客を待つ」、「ECで買うことができる商品を販売する」というビジネスモデルには限界がある。

事例3-1-4のように、顧客に対して「特別な価値や経験」を「事業者サイドから届けていく」ことも、経済・社会の変化に対応する1つの方法であると考えられる。

事例3-1-3:ホシサン株式会社

「ECの戦略的な活用により、販路の拡大を実現した老舗企業」

熊本県熊本市のホシサン株式会社(従業員50名、資本金3,850万円)は、醤油・味噌、ドレッシングなどの調味料を製造・販売している企業である。

同社は創業100年超の老舗調味料メーカーであり、問屋を通して熊本市内の小売店や飲食店向けに醤油・味噌を中心とした調味料を販売してきた。しかし、約30年前から熊本市内に量販店の進出が進み、大手メーカーが市場を席巻し始めた。また、近年は共働き世帯の増加などライフスタイルが変化し、一般家庭では調理済食品が食卓に並ぶ機会が増えるなどの要因を背景に、醤油や味噌の販売量も減少していた。

このような背景から、熊本市内にとどまらずに販路を全国拡大させる必要性を感じ、約10年前から社内でEC販売の準備を進めてきた。EC販売の本格的導入に向けて専門的な知見を持つ人材を確保するため、ICTやネット通販に精通した人材の募集を継続していたところ、4年前に採用に成功。自社のホームページを作成し、大手通販サイトを利用してEC販売を本格的に始めることになった。

実際にEC販売を開始したところ、「火の国ぽん酢」などの熊本県らしい商品が、全国の消費者から高い評価を得た。熊本市内中心の従来の販売チャネルでは、醤油や味噌などの定番商品の販売が中心だったことから、既存の商品との棲み分けを行いながら、新たな販路を獲得できたことは当社にとって大きな成果であった。この成功体験は、当社の新商品開発のモチベーションにもつながっている。

EC販売が軌道に乗る中で、同社はECの活用方法についても戦略的に見直しを進めている。ECは販路拡大のために非常に有効である一方、商品の認知度を高めるためにECサイト上で広告を行うと、多額の広告掲載料が利益を圧迫する。同社が販売する商品は、その特性上、1商品当たりの単価が1,000円に満たないものが中心であり、高額な広告掲載料は費用対効果の観点から見合わなかった。そこで、当社は2018年9月からECサイト上での広告掲載を取り止めた。しかし、同社の商品は、その魅力から既に「ブランド」が確立され、十分な認知度を有していたほか、自社HPを利用した情報発信が十分に機能しており、広告掲載の取り止めによる販売量の減少といった問題は生じていない。また、現在は自社HPにてEC販売も行っている。

同社はさらに、海外の日本食ブームを機会として捉え、ECを活用した海外展開も視野に入れている。

古荘完二社長は「近年は、社会的トレンドが急速に変化する。この変化に遅れずついていくため、今後は、IoTやAIといった技術も積極的に取り入れていきたい。」と語る。

事例3-1-4:こども古本店

「顧客価値の追及により、他社では真似できない自社独自の付加価値強みを発揮している事業者」

愛知県北名古屋市のこども古本店(従業員5名、個人事業者)は、主として子供向けの絵本のリサイクル販売を行っている事業者である。近年、大手ネット通販の台頭により、従来型の本屋が次々と姿を消していく中で、事業主の中島英昭氏は、2012年に子供向け絵本(古書)を主力商品とするネット通販事業を、2015年には車による絵本の移動販売を開始した。

古書の販売に当たって、利便性では大手ネット通販会社、価格優位性ではネットオークションに敵わないと考え、同事業者は独自の付加価値として、子供向けの絵本に特化し、徹底的に「品質」(きれいで安心・安全)を重視することと、絵本の楽しさを体験・共有してもらうといった他社では真似できない価値を提供するため、顧客(絵本を手に取る子供や母親など)の視点に立った販売戦略を展開している。

同事業者は、古書店として初めて最新の図書消毒機を導入しており、ごみ、ほこり、細菌、ダニなどの除去を可能としている。これによって、手作業でできない細部の消毒まで可能にし、「安心安全な絵本」としての商品展開を可能にしている。高品質な商品であることを顧客への最大の訴求ポイントとし、クリーニングの方法や過程などの詳細をホームページ上で紹介するなど、顧客へのPRを積極的に行っている。

また、車での移動販売においては、絵本に精通した専門のスタッフによる「読み聞かせライブ」を開催している。現代の子供たちは携帯ゲーム機やタブレット端末で遊ぶことが多くなっているが、この取組を通じ、子供たちに絵本の楽しさを実体験として感じてもらうことを狙いとしている。また、専門スタッフによる臨場感あふれる読み聞かせで絵本の魅力をPRするとともに、地域の児童館等に子供たちの呼び込みをしてもらうなど、移動販売ならではの機動性や利便性といった強みをいかし、他社との差別化を図っている。なお、上述したクリーニング技術や、絵本の販売・読み聞かせライブに係る技能など、絵本に関する知識や専門性を習得させるため、従業員に対して4~6か月間の研修を実施している。また、同社はECでの販売を行っており、移動販売で絵本の魅力を知った顧客がリピーターとして購入することも多いという。

中島氏は「本屋の一番の魅力は人だと考えている。新しい本との出会いや接点をつくるのが本屋の本来の仕事であり、子供と母親の思い出が詰まった絵本のリサイクルを通じて、『あたらしいより、あたたかい。』という方針の下、徹底して安心・安全な商品を提供している。絵本を含めて、ものを大切にする心を伝えたい。」と語っている。

〔4〕第4次産業革命18がもたらす、「経営資源の格差解消」の可能性

ICT技術の急速な発達を背景にした経済社会のデジタル化は、人とモノだけでなく、今まで分散していたキー技術がつながり、相互に影響を及ぼしあうことが予想されている。これはICT産業に閉じた潮流ではなく、産業構造を大きく変化させる可能性があり19、既にこれらの新技術を基盤とした新たな製品・サービスも生み出されつつある。

18 第4次産業革命は現在進行形で進んでおり、広範な概念を内包する。ここでの説明は明確な定義を示しているわけではないことに留意されたい。

19 総務省「平成29年版情報通信白書」

この大きな変化は、18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第1次産業革命、20世紀初頭の電力を用いた大量生産である第2次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第3次産業革命に続く産業革命として、「第4次産業革命」と言われている20。

20 内閣府「日本経済2016-2017 -好循環の拡大に向けた展望-」

第4次産業革命はまさに進行しているところであり、今後、社会経済にもたらす影響を正確に予測することは困難である。

しかし、これらの新しい技術をベースとした新たな商品やサービスは、過去から指摘されてきた「大企業と中小企業における規模の格差」を解消する可能性を秘めていると考えられる。

ここでは、特に中小企業の経営の在り方を大きく変える可能性がある、「モノのインターネット(Internet of Things, 以下、「IoT」という。)、人工知能(Artificial Intelligence,以下、「AI」という。)」、「シェアリングエコノミー」、「フィンテック」の三つ21, 22の新しい技術の動向に触れるとともに、これらを有効に活用している事例を紹介する。

21 本白書では紙面の関係から三つに限定して解説を行うが、この他にも技術革新は多数存在しており、それぞれにビジネスチャンスが存在していると考えられる。

22 便宜的に分類しているが、これら三つについては技術的に相互補完的である点に注意が必要である。

◇「IoT23、AI24」

近年、新しい技術としてIoT、AIが注目されている。その理由としては、「大量のデータを収集・分析することで様々な課題解決に活用できる」ことへの期待によるところが大きい。

23 IoTとは「Internet of Things:モノのインターネット」の略で、あらゆるモノがセンサーや無線通信機を介してつながる仕組みのこと。

24 AI(人工知能)とは、一般に人間の脳が行っている処理をコンピュータ上で行う技術やソフトウェア・システムを指す。

通信技術、センサー技術などの発達により、様々なモノがインターネットでつながること(IoT)で、実社会の大量の情報を電子データとして扱えるようになった。さらに、AI25により大量のデータを分析することで、一定の条件の下での最適解を導き出すことが可能になりつつある流れは、今後の経営の在り方を大きく変えていくだろう。

25 AIの歴史を振り返ると過去二度のブームがあったが、2000年前半から現在まで続いている第三次人工知能ブームは、コンピュータ自身が学習する「機械学習」や「深層学習」の進化によりもたらされたといわれている。(平成28年版情報通信白書)

こうした中で、中小企業におけるIoT・ AIの活用実態はどうなっているだろうか。

まず、中小企業のIoT・AIの導入状況を確認する。第3-1-17図は従業員規模別に見た、IoT・AIの導入状況である。これを見ると、中小企業は大企業と比較してIoT・AIの導入に総じて消極的であり、「IoT・AIどちらも導入意向はない」企業の割合が中小企業の半数を超えている。

次に、IoTの導入に着目して分析を行っていく。

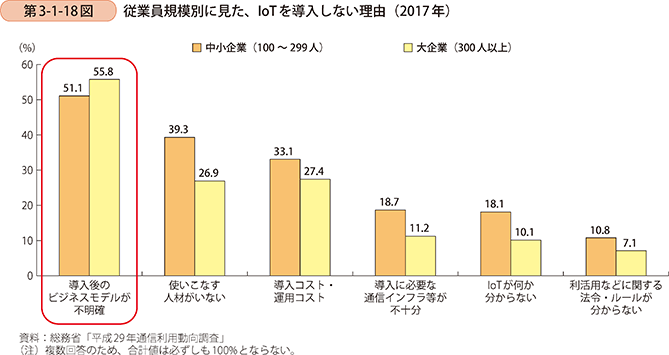

第3-1-18図はIoTの導入意向がない企業に対して、導入しない理由を見たものである。大企業・中小企業ともに導入しない最大の理由が「導入後のビジネスモデルが不明確」となっている点が特徴的である。IoTは近年流行しているといっても、企業にとってはあくまで経営上の課題を解決するためのツールである。自社の経営課題が明らかになっていない状況では、IoTを導入する必然性は乏しいため、まずは自社の経営課題を明らかにした上で、IoTの活用可能性を検討することが重要26である。

26 基本的な考え方はAIに関しても同様であろう。

本項の冒頭で触れたとおり、モノとインターネットがつながることで、様々なデータを収集・蓄積できるようになったが、より重要なことは収集・蓄積したデータをいかに活用するかということである。

第3-1-19図は、IoTを導入している企業に対し、収集・蓄積したデータの活用状況を見たものである。収集・蓄積したデータの活用方法は、大きく「既存業務の改善」と「商品・サービスの開発や展開」の2つの方向性に分けられる。これを見ると、「既存の業務改善」への活用は大企業・中小企業ともに一定程度進んでいるが、「商品・サービスの開発や展開」に関しては、活用が進んでいないことが分かる。中小企業にとって、収集・蓄積したデータを基に新たな事業展開を検討していくことは、新たな成長機会につながる可能性がある。

IoT・AIは、まだ縁遠い存在のように感じられるかもしれないが、例えば、スマートフォンの音声アシスタント機能や掃除ロボットなど、生活の中で既に浸透し始めているものも多い。

中小企業においては、IoT・AIを自社の経営に活用できるか否かの検討27を行い、経営課題の解消に役立てていくことが期待される。

27 検討した結果、明確な理由により「導入しない」という判断を行うことも、経営判断としては重要である。

事例3-1-5、事例3-1-6はIoT・AIを導入することで、経営課題の解決を図っている中小企業の事例である。

事例3-1-5:杉崎リース工業株式会社

「IoTシステムの導入でマネジメントを強化し、多拠点展開をする企業」

新潟県新潟市の杉崎リース工業株式会社(従業員76名、資本金5,000万円)は、工事用の敷鉄板など、建設用仮設資材のリースを行う企業である。同社は国内トップクラスの敷鉄板保有数を誇り、国内の敷鉄板リース企業シェア1位を目指している。

これまで同社は、支店・営業所・工場を全国に展開し、順調に事業を拡大してきたが、近年では拠点が増加するにつれて、全社的にコミュニケーション不足になり、各拠点の詳細な状況を把握することが困難になりつつあった。また、全国の拠点には1、2名の社員で営業している支店・営業所・工場もあり、「つながり」が失われ、社員のモチベーション低下やトラブル発生時のリスクの増大、業務効率の低下といった問題につながることを懸念していた。

このような状況で、杉崎由樹社長は、全国の従業員が安心して効率的に業務を行える仕組みの構築を目指し、まずリアルタイムの情報管理の導入を進めた。同社では、支店・営業所で契約・請求管理や顧客対応を行い、工場で敷鉄板などの貸出・返却・保管業務を行っているため、顧客対応を行う支店・営業所では工場の在庫状況の把握が難しく、入出庫管理にかかる手間が非常に大きかった。そこで、この問題を解決するために、工場にカメラを設置し、その映像をスマートフォンやタブレットから、いつでもどこでも確認できるシステム(まとめてネットワークカメラ with Safie)を構築した。

その結果、急な顧客からの要望に対しても応えられるようになるなど、支店工場間の連携が大幅に改善された。また、リアルタイムの在庫把握により工場間の在庫融通が容易になり、逸注を減らすことができた。さらに、カメラ映像での管理はトラブル発生時の対処にも役立つ。例えば、工場内での同社商品と顧客の車両が接触した際の事故検証で大いに役立った。

また、全社のコミュニケーションを充実させるために、スマートフォンでも利用できるテレビ会議システムの導入も行った。この結果、リモートでのミーティングが可能となり、失われつつあった一体感を取り戻すことができた。

杉崎氏は「中小企業の最大の強みは、密なコミュニケーションによる柔軟かつ迅速な対応だが、これを失うことを恐れ、全国展開を断念する経営者も多い。しかし、IoTはこの問題を解決する有効な手段だ。また、従業員の負荷軽減にも有効であり、今後も積極的なシステム導入を進め、働きやすい環境を整備したい。」と語る。

事例3-1-6:有限会社ゑびや

「AIによるデータ分析で、業務改善や従業員の士気向上、売上拡大を実現した企業」

三重県伊勢市の有限会社ゑびや(従業員45名、資本金500万円)は、1912年に創業し、100年以上、伊勢神宮の内宮前で経営してきた飲食店である。

大手IT企業に勤めていた現社長の小田島春樹氏が、2012年に入社した当時は、レジもない食券式の大衆食堂であり、「経験と勘」に基づく事業運営が常態化していた。このため、正確な需要予測ができず、仕入や調理品のロス(食品ロス)がかなり発生していたほか、非効率な業務により現場で働く従業員は疲弊していた。

このような状況を改善するため、同氏は「来客予測」を重点課題と定め、ICTを活用した課題解決を検討した。ITベンダーと解決の方法を探る中で、来客数の予測を行うためには膨大なデータ処理が必要であり、AIを利用することが最適であるとの結論に至った。AIを用いた来客数の予測などを進めるに当たっては、150種類ものデータと来客数の関係性についてデータ分析を重ね、天候や近隣の宿泊者数との関係など、来客数と関連性の深い項目に絞って分析していった。その結果、「どの時間帯に、何人のお客様が来店するか」「お客様が注文するメニューは何か」といった項目について、90%以上の精度での事前予測ができるようになった。需要予測の精度向上は、事前の仕入れや仕込みの効率化につながり、食品ロスの大幅な改善にもつながった。

また、従業員にとっても余計な調理を行う必要が無くなり、業務負担が軽減されるとともに、時間帯別の来客数の予測により、業務時間中の「空き時間」を有効活用することに成功した。この効率化により、従業員を増やすことなく店舗の一部スペースで商店や屋台の販売を開始するなど、多様な業務を行うことができるようになった。また、従業員に余裕ができ、接客の質が向上しただけでなく、従業員から業務改善の提案が出るようになるなど、活気ある職場作りにもつながっている。さらに、需要予測だけでなく、店舗の内外に設置したカメラの画像をAIで解析することで、来客数や性別・年齢構成など詳細な顧客分析も可能となり、データに基づく業務改善を進めている。

これらの取組により、従業員数を増やさずに、当社は従来と比べ売上高を4倍に増加させることができたほか、週休二日制や長期休暇の導入、従業員の給与アップも実現した。

小田島社長は、自社のAIを活用した一連の経営改革の実績を踏まえ、2018年6月に(株)EBILABを設立し、自社で構築したデータ活用の仕組みの外販も開始している。同氏は「EBILABを通じて日本のサービス業の課題解決に貢献していきたい」と語る。

コラム3-1-2

中小企業のAI等の導入を支援するサポイン事業

戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業28)は、中小企業が担うものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発及びその成果の利用を支援する事業で、3年間で最大9,750万円の補助金が受けられる制度である。

28 サポーティングインダストリー(通称:「サポイン」)は、日本経済を牽引する自動車、情報家電、航空機等の産業を支えている精密加工、立体造形、機械制御等の基盤技術を有するものづくり中小企業群を指している。

サポイン事業の支援を受けるためには、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(ものづくり高度化法、平成18年施行)で定める中小企業者が取り組むべき研究開発の方向性を示す「指針」に沿って研究開発を行うことが求められる。

この「指針」は平成30年3月に改正が行われ、近年深刻化する人手不足を背景に、中小企業の生産性を高める研究開発投資を促すため、IoT・AI等の活用が技術指針に盛り込まれるとともに、IoT・AI時代の研究開発の方向性が明示された。

IoT・AI時代の研究開発の方向性は、〔1〕中小企業自らによるIoT・AI等の技術の高度化と〔2〕IoT・AI等を活用した中小企業自らの基盤技術の高度化の2つの方向性を示しており、IoT・AI等の技術の高度化を牽引する研究開発を行うこと(〔1〕)と、IoT・AI等の技術を活用し自社の事業に活用するための研究開発を行うこと(〔2〕)を支援していく方針である。

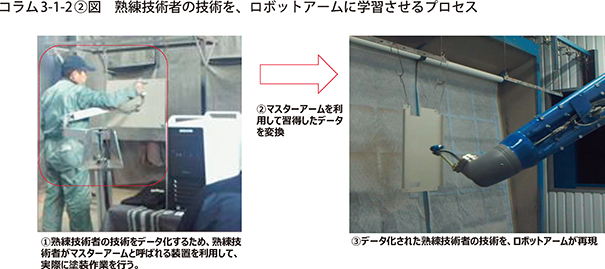

サポイン補助金を活用し、AIを使った研究開発の事例として、茨城県東海村の株式会社ヒバラコーポレーション(従業員40名、資本金3,000万円)を紹介する。同社は、平成28年度にサポイン補助金の採択を受け、熟練技術者の塗装技術を、AI等を利用することで、ロボットにより再現することに取り組んだ。具体的には塗装の現場で熟練技術者の操作をデータベース化し、AI等を活用することで最適なスプレーガンの操作を算出し、ロボットアームに学習させることで、多品種少量生産に対応する自動塗装に向けた仕組みを開発した。これにより塗装の現場における熟練技術者の減少や技能の伝承などの課題解決につながることが期待される。

サポイン事業では指針改正をきっかけとして中小企業によるAI・IoTを使った新たなビジネスモデルへの展開、中小企業によるデータ活用、企業間のデータ連携等を促進していく。

◇「シェアリングエコノミー」

インターネットやスマートフォンなどの普及を背景に「シェアリングエコノミー」と呼ばれる新たな経済活動が拡大している。

シェアリングエコノミーの基本的なビジネスモデルは、「使われていない資産(供給者)を、必要としている人(需要者)に提供することで、新たな価値を生み出す」29という捉え方ができる。この需要者と供給者を結びつける「場(プラットフォーム)」をインターネット上で設ける30ことで、これまで結びつけることが困難であった二者のマッチングを効率的に行う仕組み31が普及し始めている。

29 シェアリングエコノミーの明確な定義は存在していない。

30 一般にこのような仕組みを作る場は「プラットフォーム」と呼ばれ、このような場を提供する事業者はプラットフォーマーと呼ばれる。

31 先に述べたECモールの運営者もプラットフォーマーに位置づけられる。

(一社)シェアリングエコノミー協会ではシェアの対象となるものに着目し、以下の5類型にサービスを分類している(第3-1-20図)。この分類で特徴的な点は、「有形」資産だけでなく、スキルなどの「無形」資産もシェアの対象となっていることが挙げられる。

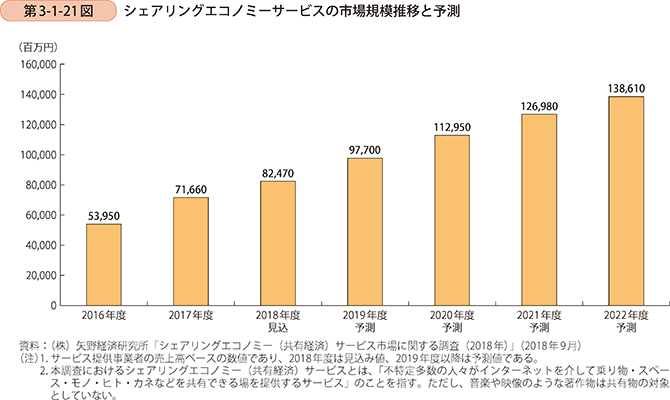

第3-1-21図はシェアリングサービスを提供する事業者の売上に基づき推計された、我が国のシェアリングエコノミーの市場規模である。これを見ると、シェアリングエコノミーは、今後も伸長を続ける市場であり、新たなサービスが生まれることが予想される。

このように盛り上がりを見せるシェアリングエコノミーは、中小企業にどのようなメリットをもたらす可能性があるだろうか。

第3-1-22図はシェアリングエコノミーが中小企業にもたらす可能性をまとめたものである。先述のとおり、シェアリングエコノミーは、仲介の場を提供する「プラットフォーマー」、資産などを提供する「供給者」、資産などを利用する「需要者」の三者から構成されるが、いずれの役割でもシェアリングエコノミーに参加することで経営課題の解決につながる可能性がある。

ここからは、中小企業のシェアリングエコノミーの認知度について確認していく。

第3-1-23図は、2016年時点における、企業規模別に見たシェアリングエコノミーの認知状況である。これを見ると、中小企業は大企業と比較してシェアリングエコノミーの認知度が低いことが分かる。他方で、活用状況を見ると大企業と中小企業の間で顕著な差は見られない。一因としては、シェアリングエコノミーは個人間のマッチングを中心に成長している市場であることが挙げられる。

しかし、事例3-1-7からも分かるとおり、今後は企業向けのシェアリングサービスも増加していくと考えられる。

第3-1-24図は、「シェアリングエコノミーを知っているが、活用していない中小企業」に対して、シェアリングエコノミーを構成する3つの役割に対する関心度を示している。これを見ると、中小企業は需要者としてシェアリングエコノミーを活用するニーズが高いことがうかがえる。特に、近年では人手不足が進む中、シェアリングサービスを活用することで、設備などの固定資産だけでなく、人手やノウハウまでもが、これまでより低いコストで獲得できるようになっていくと考えられる。これは、中小企業の経営資源の過小性を解消する大きなチャンスである。

事例3-1-7:株式会社シェアリングファクトリー

「設備のシェアを通じて、中小製造業の設備に関する課題を解決している企業」

愛知県名古屋市の株式会社シェアリングファクトリー(従業員3名、資本金500万円)は、「使っていない設備を持っている企業」と「設備を使いたいが自前での購入は難しい企業」をマッチングし、多額の設備投資をすることなく製造業を営むことを可能にするプラットフォーマー企業である。

一般に、製造業は設備を自ら所有することが多いが、技術革新の速度が速まる中で、「設備を購入したいが、来年も同じ仕事があるか分からない」「数年後には、全く違うものを製造している可能性が高い」といった理由から、特に中小企業は思い切った設備投資を行いにくい。

近年、民泊やカーシェアなど、個人間取引でシェアリングエコノミーが普及する中で、日本特殊陶業株式会社の従業員だった長谷川祐貴氏は、「企業間でもシェアリングエコノミーを活用すれば、中小企業の設備投資に関する課題を解決できる」と考え、2016年に社内プロジェクトを立ち上げ、2018年にスピンオフする形でシェアリングファクトリーを設立した。

同社は、まず「設備のシェア」の事業性を探るべく、多くの町工場を訪問し、多くの企業が稼働していない設備を多数所有していることを確認した。また、これらの設備の他社への貸出し可否を尋ねたところ、「いつでも可能」や「一部の時間帯(夕方など)は可能」と回答する企業が多かった。同じ工業団地の中で、設備を借りたいと考える企業のすぐ近くに、その設備を使わずに眠らせている企業があるという事例もあった。このような調査に基づき、同社は、貸与可能もしくは売却可能な設備を有する企業と、それを使用したいもしくは安価で購入したい企業をマッチングさせる、BtoBのプラットフォームを新たなビジネスとして開始した。

同社のサービスは、「設備の所有者」が設備の種類や、貸与に関する価格や時間帯、売却価格などの条件をWeb上に掲載し、それを見た「借りたい人」もしくは「買いたい人」が相談・申込みをしてマッチングする仕組みである。現在、登録されている機械装置や計測機器などの設備は400を超え、サービス開始時から毎月マッチング件数は伸びているという。

同社の長谷川祐貴社長は「当初は想定していなかった、これから製造業で起業する人による利用もあり、初期費用を低く抑えられると好評を頂いている。今後も、シェアリングエコノミーによる設備の稼働率向上と固定費の削減を通じて、日本の製造業の発展に貢献していきたい。」と語っている。

コラム3-1-3

所有から使用へ~価値観の変化とシェアリングサービス~

これまで自分で利用するモノに関しては、購入し「所有」することが一般的だったが、近年はこの価値観についても変化が生じている。

コラム3-1-3図は、(株)野村総合研究所が行った「生活者1万人アンケート調査」による、レンタルやリースの使用に対する抵抗感についての回答結果である。

これを見ると、1985年の調査では、特に40代以降の世代でモノを所有することに対する意識が高いことが分かるが、2018年の調査結果を見ると20代以降の全世代でレンタルやリースに対する抵抗感が低い割合が増加していることが分かる。

レンタルやリースは、これまでもDVDやウェディングドレス、スキー用品など、特定の領域では一般的なことであった。

しかしながら、ここまで見てきたとおり、シェアリングエコノミーの拡大によって、これまで購入し所有することが一般的であった財・サービスも、レンタルやリースの形態に代わっていく可能性がある。

事例3-1-8のように、この変化を機会として捉え、プラットフォーマーとして事業を展開する中小企業も現れている。

事例3-1-8:合同会社atsumari

「『所有』から『共有』へという消費者の新たなニーズに応え、楽器のシェアリング・プラットフォームを構築・運営する企業」

東京都千代田区の合同会社atsumari(CEO:木附篤人、COO:カポラリ真亮)は、弦楽器の国内外における卸売事業と楽器の利用者・出品者・職人をつなぐ新たなプラットフォームを開発運営する企業である。

モノを持たないライフスタイルが加速する中、楽器をシェアするという選択も可能になった。同社のサービスを利用することで、楽器の利用者は、気に入った楽器をリーズナブルな価格で気軽に使うことが可能に、楽器の所有者は、タンスの肥やしと化している楽器を利用して副収入を得ることが可能に、そして、楽器の職人は、幅広い利用者に職人技を体験してもらうチャンス拡大につながる、シェアリング・エコノミー時代における三方良しの革新的なサービスとなっている。

世の中には、「楽器を持ってはいるが、使わずに保管している」という所有者が数多く存在する。しかし、楽器をショップなどに販売しようとすると、希望の買取価格から程遠い価格になってしまう傾向にある。他方で、楽器を必要としている人たちがインターネットで購入する場合、「試奏できない」、「楽器についての情報が少ない」といった点がネックとなり、購入に抵抗を感じるケースも少なくない。

しかし、同社のサービスでは、これまでの卸売事業によって築いた知見により出品される楽器の厳密な審査(出品された楽器を全て同社が画像、動画、説明文を目視で確認し、価格や説明文の訂正を出品者に促す)が行われるほか、利用者は出品者に対してコミュニティ機能で質問ができるので、信頼できる情報の下に、安心して楽器を使うことが可能となっている。また、音大生や音楽教室の生徒、サークルや部活動などで楽器を使用する人々のほか、コンクールなど一定期間だけ特定の楽器を使用したい奏者、趣味で音楽を楽しみたい人々、成長に応じて楽器をサイズアップさせたい子供といった、幅広い利用者の要望に応えるサービスとなっている。さらに、同サービスの大きな特色は、出品者枠に「楽器職人」を採用している点である。シカゴでヴァイオリン製作を学んだCOOのカポラリ真亮氏から、学生仲間が「リペア職人と楽器製作を両立させたい」「奏者ともつながりたい」といった卒業後の希望を持つことを聞いたCEOの木附篤人氏が、この機能を発案した。楽器職人は職人会員としてアカウント登録をすることによって、今までになかった新しいつながりを作ることが可能となっており、幅広い利用者に職人技を駆使したハイクオリティーな楽器を体験してもらう機会を提供する。利用者は気に入った楽器をそれまでの利用料を差し引いたリーズナブルな価格で購入できるため、楽器の販路拡大にも資するサービスとなっている。

今後の展望として、木附篤人CEOは「2~3年後を目途に、音楽教室の講師や経験者による演奏指導のスキルシェアリングサービスや、演奏場所の共同利用など場所のシェアリングサービスを同プラットフォーム上で全て完結できるサービスを開発していきたい」と語る。

◇フィンテック

フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語32であり、金融サービスと情報技術を結び付けた様々な革新的な動き33を指す。

32 近年、様々な産業でテクノロジーの活用が進められている。このような動きは「X-Tech」と総称されている。例えば、HRTech=「人材(Human Resource)×Technology」やEdTech=「教育(Education)×Technology」等。

33 金融庁ホームページより

第3-1-25図はICT技術の進展による金融サービスの進化のイメージである。フィンテックにより、これまで銀行・証券会社に依存していた金融システムは、法人・個人を問わず、より柔軟な形で効率的なものへと変容していく可能性34がある。

34 フィンテックの発展にも、インターネット・スマートフォンの普及、AI・IoTなどの技術革新が大きくかかわっている。

企業の業務プロセスも、フィンテックを利用することで大きく効率化する可能性を秘めている。第3-1-26図はフィンテックにより代替可能性のある業務領域を示したものである。特に中小企業では、受発注や経理・会計などの間接業務が紙で行われていることが多い35が、フィンテックを導入することで間接業務の軽減が期待される。

35 2018年版中小企業白書

以上のように、フィンテックは「お金」に関わる様々な領域において、自動化・効率化を進める可能性があるが、ここでは中小企業の「経営資源の補完」という観点から、資金調達、特に「クラウドファンディング」について確認していく。

第3-1-27図は国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援額(市場規模)の推移である。これを見ると2014年度におけるクラウドファンディングによる資金調達規模は約222億円だったのに対して、2018年度の見込みでは約2,045億円と10倍近い水準まで拡大しており、新たな資金調達手段として浸透しつつあることがうかがえる。

通常の資金調達を行う際、資金の提供者に対して何らかの対価を支払う必要がある。特に中小企業では、金融機関からの借入で資金調達を行い、元金と合わせて「利息」を返済するのが一般的である。

他方、クラウドファンディングについては、対価の支払いが一様ではない点が特徴的である。現在、一般的に知られているクラウドファンディングは5つの種類36(「購入型」、「寄付型」、「ファンド型」、「貸付型(ソーシャルレンディング)」、「株式型」)が知られている(詳細はコラム3-1-4を参照)。

36 井上徹(2017)

クラウドファンディングのもう一つの特徴として、事例3-1-9のように、新たな商品を開発する際のテストマーケティングにも活用できる37ことが挙げられる。

37 目標金額を調達できたかどうかが、そのプロジェクトや商品の需要の有無を判断するための材料になると捉えることもできる。

今後、クラウドファンディングに限らず、多様な資金調達手段が登場すると予想され、昔から中小企業の大きな課題として挙げられ続けてきた「資金調達」の在り方が、大きく変わる可能性がある。

ただし、中小企業がこのような新たな資金調達の方法を活用していくためには、資金提供者に対していかに魅力的な対価提供するかを考えなければならず、通常の資金調達とは別の工夫が必要である。

事例3-1-9:株式会社前原光榮商店

「クラウドファンディングにより、新たな商品開発と顧客開拓につなげた企業」

東京都台東区の株式会社前原光榮商店(従業員10名、資本金2,400万円)は、1948年に創業した、傘の製造・販売を行う企業である。同社の製品は、「高級傘」として知られており、16本骨の傘(通常は8本)、手元(持ち手)には天然の木材を使用しているほか、1本1本職人の手作りで製造されている。

前原慎史社長は、かねてより周囲から「傘は、常に電車での忘れ物の第1位であり、どうしたら傘を無くさずに済むか。」との悩みを聞いており、同社の高級傘も「無くす」リスクを低減することができれば、さらに多くの顧客を獲得できるのではないかと考えた。その結果、IoTデバイスを取り付けた「常に場所を把握できる傘」の開発を思い立った。

しかし、この新商品はあくまで「ニーズがあるのではないか?」という仮説に基づく企画であり、実際に売れるかは分からなかったため、極力リスクを排除した形で商品開発及び販売方法を検討した。

そこで同社が活用したのが、クラウドファンディングだった。同社はこれまでクラウドファンディングを使ったことはなかったが、活用実績のある取引先から話を聞き、興味を持っていた。クラウドファンディングであれば、顧客からの購入が確約された中で製造を行うことになるため、低リスクで資金調達が可能であるとともに、資金の調達状況から「消費者にとって本当に価値のある商品か」を確認できる点に魅力を感じたという。さらに、この取組による情報発信が、今回発案した新商品の知名度向上につながることにも期待し、2017年11月にインターネット上のクラウドファンディングサイトで出品を行った。

結果、1か月の出品期間で約50万円の資金を確保することができ、新商品の製造・販売につなげることができた。販売面においては、売上そのもの以上に、価格設定や商品設計面の課題が明らかになった点で大きな成果を得ることができた。また、クラウドファンディングの活用は、これまでリーチできていなかった顧客に商品を知ってもらうという点でも、大きな成果があった。さらに、同社の従業員にとって新しいものを作り、多くの人に知ってもらう喜びを知る機会になるなど、社内の雰囲気にもよい変化が生じたという。

前原社長は、「今回の取組は、新たな顧客へのアプローチにもなり、今までリピーター中心だった当社の事業に風穴を空けることになった。今後は、社内での技術継承にも取り組みつつ、新商品開発や他社とのコラボレーションに力を入れていきたい。」と語っている。

コラム3-1-4

クラウドファンディングの種類

ここでは、現在一般的に知られているクラウドファンディングの5つの種類38(「購入型」、「寄付型」、「ファンド型」、「貸付型(ソーシャルレンディング)」、「株式型」)について確認39していく。

38 井上徹(2017)

39 あくまでも一般論としての分類である。クラウドファンディングの運営事業者によりサービスの内容やルールは異なる点に注意が必要である。実際の利用に際しては、クラウドファンディングサービスの運営事業者に詳細の確認を行うこと。

・「購入型」

「購入型」は、商品・サービスの開発や生産に必要な資金を、その商品やサービスの提供を希望する人々から調達する方法である。資金提供者に対しては、調達した資金で開発・生産した商品やサービスを提供することが一般的であり、予約販売に近い形態であると捉えることができる。

この方法のメリットとして、単に資金調達という側面だけでなく、必要な資金を集めることができるか否かによって、その商品やサービスの需要の有無を確認することができる点が挙げられる。

・「寄付型」

「寄付型」は文字どおり、資金の提供者から寄付を募るものであり、基本的には対価の支払いを要しない形態である。この形態で資金調達を行う際、クラウドファンディングの運営事業者によって、寄付の対象となるプロジェクトとして適切であるか否かについて判断されるのが一般的である。

「寄付型」の特性を踏まえると、この形態での資金調達を行うプロジェクト等に関しては、社会的意義が求められると考えられる。

・「ファンド型」

「ファンド型」は、ある事業(プロジェクト)を行うために匿名組合契約40を設定することで、資金調達を行うものである。資金提供者は「投資家」としての性質を持つため、資金提供者に対しては当該事業(プロジェクト)から発生した利益を金銭で支払うことが一般的41である。

40 匿名組合員(投資家)が、事業者(資金調達者)の事業のために資金を提供し、その事業から生じる利益の分配を受けることを約束する契約。

41 商品やサービスの提供がなされることもある。

この形態で資金調達を行うメリットとしては、事業(プロジェクト)単位での資金調達・利益の分配が行われるため、リスク分散が可能となる点等が挙げられる。他方、リスクとしては事業計画が公表されることからアイデアの流出等が挙げられる。

・「貸付型」

「貸付型」もファンド型と同様、匿名組合契約を利用した資金調達方法である。ファンド型との相違点は、クラウドファンディング運営事業者が匿名組合を設立し、資金提供者(投資家)から資金を調達するとともに、資金調達を希望する企業に対して資金を提供する点にある。資金調達を希望する企業にとって、借入れを行う(融資を受ける)という意味では、その相手方が金融機関からクラウドファンディングの運営事業者に代わる42だけで、通常の借入れ(融資)と同様であると考えられる。

42 貸付型のクラウドファンディングではクラウドファンディングの運営事業者により事業の審査や与信の管理が行われる。

しかしながら、クラウドファンディングの運営事業者は、資金調達を行っている投資家に対して、一般に預金や国債等と比較して相対的に高い利回りで配当を支払う必要性が生じる。従って、事業リスクがある程度存在する企業であっても、そのリスクに見合った利率で利息を支払うことによって資金調達できる可能性がある。

・「株式型」

「株式型」は、株式未公開企業が自社の株式を対価とし、資金提供者(投資家)から資金調達を行うものである。この資金調達方法は、2015年5月の金融商品取引法改正により解禁された。

この方式を利用することのメリットは、上場せずとも個人投資家から資金調達を行うことで自己資本の充実を図ることができる点が挙げられる。他方で、投資家からの理解を得るために、事業概要・計画等の適正な開示を始めとし、外部株主とのコミュニケーションが重要になると想定され、ステークホルダーを意識した経営体制の整備が必要になると推察される。

コラム3-1-5

中小企業のEDI利活用による生産性向上

本コラムでは、IT技術活用による中小企業の生産性向上の具体的方策として、中小企業のEDI利活用支援に係る取組について紹介する。

◇中小企業共通EDI標準の策定

中小企業庁は、平成28年度補正予算次世代企業間データ連携調査事業において、ITの利用に不慣れな中小企業でも使えるよう、簡単・便利・低コストを実現する共通仕様として、「中小企業共通EDI標準」を策定した。

この仕様に基づく「中小企業共通EDI」を用いて、12地域・業界において実証事業を実施したところ、実証に参加した中小企業において平均して約50%の業務時間削減効果があった。

◇商流・決済情報の連携による業務効率化の実証

中小企業共通EDI活用による実証の成果、また、2018年12月から全銀EDIシステムが稼働する状況を踏まえ、中小企業共通EDIの更なる高付加価値化のため、平成29年度補正予算の中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業にて、商流情報の活用による決済事務の合理化を目的として、企業内並びに企業間の商流情報と決済情報のデータ連携を可能にする仕組みの構築、実証を行った。

その結果、事業に参加した全ての発注・受注企業で決済業務の削減効果があり、発注企業では約58%、受注企業では約55%の時間が削減された。

◇中小企業共通EDI導入支援団体「つなぐITコンソーシアム」

中小企業共通EDIの導入等については、中小企業共通EDIの普及推進を目的として、次世代企業間データ連携調査事業の実証検証に参加したITベンダーを中心に結成された「つなぐITコンソーシアム」が支援を行っている。

コラム3-1-6

デジタルガバメントで社会を変える

本コラムでは、デジタル技術を用いた、中小企業・小規模事業者にとって利便性の高い行政サービスを提供するための取組について紹介する。

補助金の申請や計画認定などの行政手続は、申請に当たって大量の書類が必要になる、申請のたびに同じ情報を何度も提出しなければならない、書類の不備や記載の誤りがあった場合に面倒なやりとりが発生するなど、事業者にとって大きな負担となっていた。また、行政においても、これまで行政手続を通じて得られたデータを十分に蓄積しておらず、施策立案に十分に活用しきれていなかった。

こうした状況を改善するため、中小企業庁は、行政手続の電子化を通じた利便性の向上と、データに基づいた政策立案を推進するため、2018年7月に「中小企業庁デジタル・トランスフォーメーション室」を設置し、デジタル技術による質の高い行政サービスの提供に向けて始動した。

2018年度は、中小企業向けの支援情報の発信から行政手続までワンストップで完結する新たなウェブサイト「ミラサポplus」の構築や、行政手続の電子申請を通じて得られるデータの共有・利活用に関するルールの検討、経営力向上計画申請をはじめとする中小企業向け申請制度の電子申請システムの構築等に着手した。

◇新たな中小企業支援サイト「ミラサポplus」の構築

現状、中小企業向けの支援情報サイトが複数存在しており、事業者から混乱の声が上がっていることを踏まえ、1つのサイトで情報発信から申請手続まで完結できるプラットフォーム「ミラサポplus」の運用を2020年度に開始することを目指す。

事業者は、行政に一度提出した情報を二度提出することはなくなり(ワンスオンリー)、数多くある中小企業支援施策について、個々の事業者のニーズや事情に合わせて簡易に入手可能となる(リコメンデーション)。また、オンライン行政手続により得られたデータは、行政職員が分析などに有効活用することで、行政サービスの質の向上に繋げていく。

◇中小企業に関するデータの共有・利活用のあり方の検討

「ミラサポplus」で電子申請を行った補助金・計画認定などの申請データを蓄積し、データに基づく施策の効果分析(EBPM)や、効果的な中小企業施策の広報に活用するため、中小企業庁や中小企業支援機関が有するデータを連携させるインフラである「中小企業支援プラットフォーム」の構築を目指している。現在、データに基づく施策分析の実証、様々な関係機関におけるデータ利活用のユースケースの特定、官民でデータ連携を行うに当たっての技術的・制度的課題の整理・検討を行っている。今後、データ連携の範囲を行政機関、中小企業支援機関、民間事業者等、徐々に拡張していくことでシナジー効果を出し、「中小企業支援プラットフォーム」が中小企業支援の基盤として持続的発展をしていくことを目指す。

◇計画認定、支援機関認定の電子申請システムの構築

行政手続の負担軽減のため、特に申請数の多い経営力向上計画、認定経営革新等支援機関、認定情報処理支援機関について電子申請システムを構築している。システムの構築に当たっては、事業者による申請から行政機関内の決裁、事業者への通知に至るまでの一連の手続のプロセスを一から見直し、既存の手続プロセスにシステムを合わせるのではなく、事業者目線に立った運用の改善を目指すこととしている。

今後は、2020年4月の「中小企業支援プラットフォーム」の本格運用を見据え、データを活用した施策効果分析の具体的な実践や、官民でのデータの共有・連携に係るルール設定、事業者にとって使いやすい「ミラサポplus」の開発、複数の申請システム間の連携等を進めていく。