第3節 設備投資による労働生産性の向上

第2節では設備投資に力強さが欠ける理由について見てきたが、本節では設備投資が小規模事業者の労働生産性向上にどのような影響を与えているかを分析していく。

1 設備投資実施度別の売上高、経常利益額

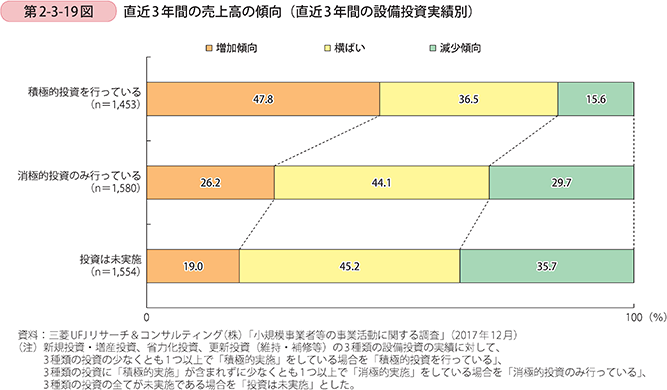

〔1〕直近3年間の売上高の傾向(直近3年間の設備投資実績別)

第2-3-19図は、再び第2-3-11図で示した直近3年間の設備投資実績別に直近3年間の売上高の傾向を見たものである。設備投資を積極的に行っている事業者ほど売上高は増加傾向にある。

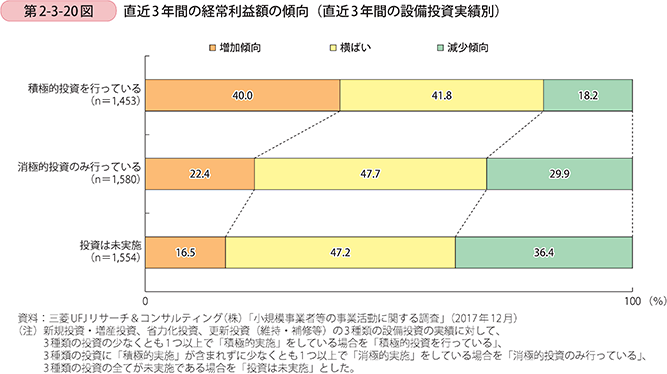

〔2〕直近3年間の経常利益額の傾向(直近3年間の設備投資実績別)

第2-3-20図は、直近3年間の設備投資実績別に直近3年間の経常利益額の傾向を見たものである。設備投資を積極的に行っている事業者ほど、経常利益額は増加傾向にあることが確認できる。積極的な投資を行うことが、労働生産性の向上にもつながっていくと考えられる。

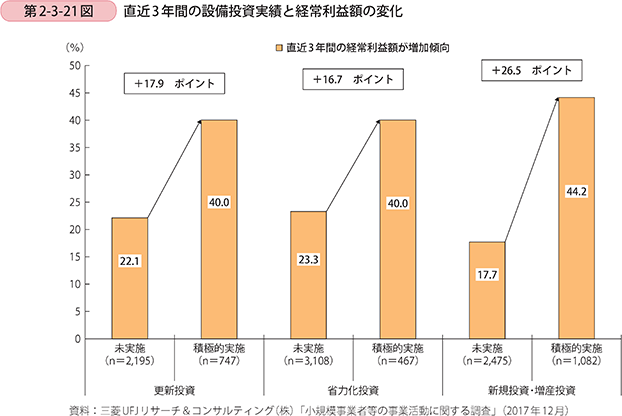

〔3〕直近3年間の設備投資実績と経常利益額の変化

第2-3-21図は、直近3年間の設備投資の有無別に、直近3年間の経常利益額が増加した者の割合を表している。設備投資の種類別に見ると、特に新規投資・増産投資について、未実施の事業者に比べ積極的実施している事業者の方が、直近3年間の経常利益額が増加している割合が高い。

コラム2-3-1

「小規模事業者持続化補助金」~経営計画に基づく販路開拓~

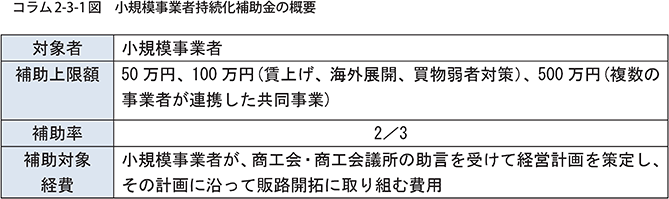

小規模事業者の「事業の持続的発展」は小規模企業振興基本法の基本原則であるが、同法の創設とともに、小規模事業者の販路開拓による事業の持続的発展を支援する「小規模事業者持続化補助金」が予算措置されてきた。ここでは、これまでに延べ約85,000者の販路開拓を支援してきた「小規模事業者持続化補助金」について概観する。

●事業概要(平成29年度補正予算)

本補助制度は、小規模事業者が、展示会への出展や新商品の開発、生産設備の導入等、販路開拓に取り組む費用を支援している。申請に当たっては、商工会・商工会議所の助言を受けて策定した「経営計画書」の添付を要件とし、経営計画に基づく経営を促している。なお、平成29年度補正予算事業では、事業承継に向けた取組や、生産性向上の取組を行う事業者を重点的に支援することとした。

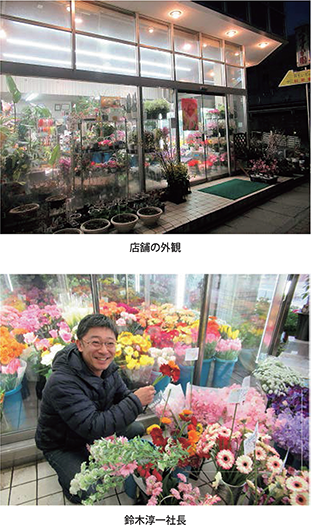

事例2-3-1:有限会社すずか園

「LED照明を導入し、客数増加・在庫ロス減少を実現した企業」

山形県寒河江市の有限会社すずか園(従業員2名、資本金300万円)は、1967年に創業した生花販売店である。近年は、インターネット販売店との競合により、来店客数が減少傾向であった。

これまでは店内が薄暗かったため、顧客に花の魅力を十分に感じてもらうことができなかった。寒河江市商工会の経営指導員のアドバイスのもと、小規模事業者持続化補助金を活用して、店舗の照明器具一式をLED照明に交換した。

花をより美しく見せることができるようになり、展示方法も工夫することで明るい店舗となった。照明効果で気軽に店舗に出入りできるようになり、新規客が増え、来客数は前年比50%増加し、売上も10%伸びた。LED照明は従来の照明と比べ発生する熱が抑えられ、花の寿命を延ばすことにもつながった。結果として、在庫ロスが1割減少し収益も向上した。

「これからも花を身近に感じてもらうための取組を行っていきます。」と鈴木淳一社長は語る。

事例2-3-2:神武食堂

「少人数向けテーブルとカウンターを設置し回転率を向上させた事業者」

青森県つがる市の神武食堂(従業員1名、個人事業者)は1924年に創業し、「津軽百年食堂」の1つとして知名度が高い繁盛店である。本格的な担々麺が特に人気があり地元で愛されている。

店舗は24人の席数で4人掛けの席が中心だったため、混雑時は相席をお願いすることが多かった。相席を拒否して帰る来店客もおり、顧客ニーズと相反する状況になっていた。

神祥仁代表は、つがる市商工会の経営指導員の支援のもと小規模事業者持続化補助金(50万円)を活用し、混雑時に空き席が出ないように、1人用のカウンター席を増設し、4人掛け席をベンチシート席(4~5人用)へ入れ替えた。また、待ち客のために飲み物を提供するディスペンサーと室外用ベンチを導入した(導入設備総額84万円、実質負担34万円)。

取組の結果、混雑時の待ち時間が減り、顧客回転率が10%上昇し、売上も増加した。飲み物の提供も好評で、待ち客が帰ることはほとんどなくなり、顧客の満足度も高まった。

「今後も顧客満足度と売上の向上のため、経営指導員とともに業務改善や新メニューの開発等に取り組んでいきたい。」と神氏は語る。

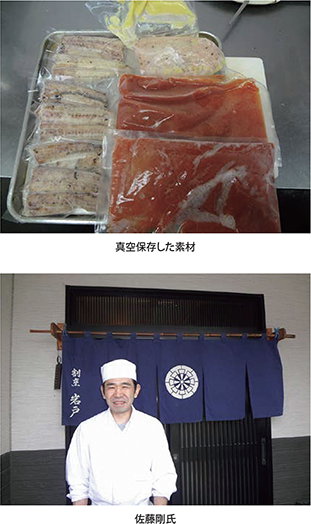

事例2-3-3:割烹岩戸

「補助金で真空包装機を導入し、業務効率化した事業者」

岩手県大槌町の割烹岩戸(従業員1名、個人事業者)は、明治初期に創業した日本料理店である。三陸地域に根差し、冠婚葬祭等で固定客をつかんでいる。東日本大震災の際は、津波で店舗が流出してしまったが、代表の佐藤剛氏は地元のために炊き出しに奔走した。

その後、新店を非浸水地の住宅地に移転し営業しているが、客層が変わったためランチタイムの稼働率が低下した。それにより在庫ロスの不安や、新たな業態へ進出する必要性が生まれた。

大槌商工会の経営指導員のサポートのもと、佐藤氏は作業工程の見直しに着手した。経営指導員の勧めで小規模事業者持続化補助金(32万円)を活用し、真空包装機(48万円、実質負担額16万円)を導入した。素材を真空保存することで仕込み時の在庫ロスを1割減少させ、料理の提供時間も最大10分短縮させた。また、持ち帰り用の手打ちそばの小売りも開始し、売上を徐々に伸ばしている。

「これからも経営指導員とともに業務の改善を図っていく。商品のブランド化を試み、売上向上につなげたい。」と佐藤氏は語る。

事例2-3-4:有限会社AOI

「省力化投資によって人手不足に対応しながら業務効率化により売上向上した企業」

有限会社AOI(従業員4名、資本金300万円)は、銀座のハンバーグ専門店AOI(店舗面積11坪、21席)の運営会社である。飲食店の競合が激しい銀座において長年近隣のオフィス客等に親しまれている繁盛店である。

2015年に創業20年を迎えた頃、今後は人手不足がより深刻になると考え、創業以来初めて業務の機械化を検討した。レストラン向けの商談会がきっかけで、お皿にライスを盛るロボット(シャリ弁ロボ)を導入し、次に注文取りとレジ対応に代わる券売機を導入した。

シャリ弁ロボについては、導入前はシェフと別のアルバイトが1回30秒かけていた作業(ごはんの盛り付け)が、導入後はシェフが調理しながら1回5秒で対応できるようになった。ライスの量の精度も向上し、人手では5%程度上振れしていたのがロボットでは±2%の範囲で収まり、食材量の標準化も進んだ。さらに、券売機の導入後は、ロボットの導入効果も含めて客当たりの配膳・接客時間が2分30秒短縮できた。結果、席の回転率が高まり、坪月商(1坪当たり1か月間の売上)も導入前の20~30万円から50~60万円に増加した。

高額な機械の購入は当時厳しく、失敗してもオーナー個人がお小遣いを我慢すれば、費用を補える金額内でのリース契約で導入した。

シャリ弁ロボの導入は、業務効率化の効果に加えて、ごはんのおいしさにも好影響を与えた。ごはんをふんわり盛り付ける技術は、アルバイトが短期間で身につけることは難しかったが、シャリ弁ロボでは誰が操作しても食感の良いおいしいごはんを提供できている。

「飲食業界は人手確保が非常に困難です。今やロボットや券売機無しではお店は回りません。しかし効率化は大切ですが、本質を忘れず、味をより大切にしています。機械化の判断にも味の維持向上とのバランス感が必要です。」とオーナーシェフの岩井浩二氏は語る。