第4節 売上向上につながるITの利活用

前節までは間接業務のIT化を見てきたが、本節では売上向上につながるITの利活用について見ていく。

1 小規模事業者の電子商取引等の活用

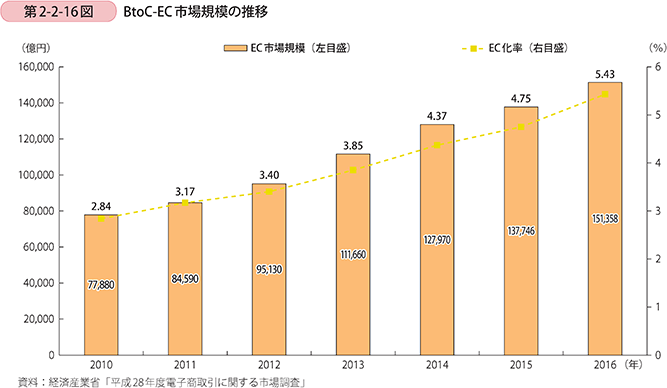

〔1〕BtoC-EC市場規模の推移

第2-2-16図は、一般消費者向けのEC(電子商取引)市場規模とEC化率の推移について見たものである。毎年EC市場規模が拡大していることが分かる。

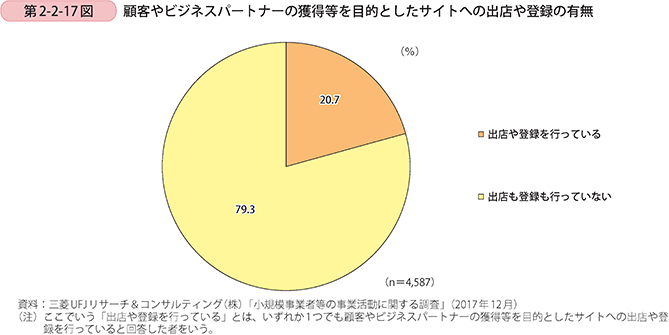

〔2〕顧客やビジネスパートナーの獲得等を目的としたサイトへの出店や登録の有無

このように拡大するEC市場への小規模事業者の対応状況について見ていく。

およそ2割の事業者が、顧客やビジネスパートナーの獲得等を目的とした何らかのサイトへ出店や登録を行っている(第2-2-17図)。

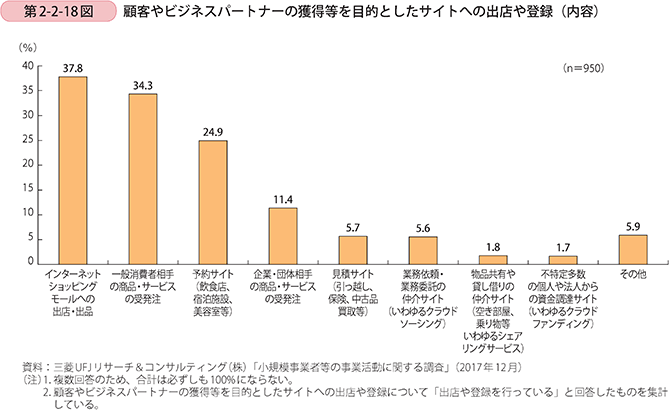

〔3〕顧客やビジネスパートナーの獲得等を目的としたサイトへの出店や登録(内容)

第2-2-18図は、顧客やビジネスパートナーの獲得等を目的としたサイトへの出店や登録を行っていると回答した者へその具体的な出店先や登録先を聞いている。「インターネットショッピングモールへの出店・出品」している事業者の割合は比較的多い。

事例2-2-5:大瀬株式会社

「支援機関のサポートのもとITを活用し、付加価値を向上した企業」

和歌山県和歌山市の大瀬株式会社(従業員3名、資本金1,000万円)は、旅館「新和歌ロッジ」を約50年運営している小規模事業者である。

同社が立地する和歌浦は、以前は景勝地としてにぎわっていたが、近年は観光客が減少し、15件ほどあった旅館は半減した。同社は、旅館設備の老朽化も影響し、徐々に客足が遠のいていった。経費削減や、DM発送等の取組を行ってきたが、経営は苦しく赤字状態が続いた。ついには、これまで板場を切り盛りしてきた従業員まで解雇せざるを得ない状況になり、2代目の大瀬盛正社長が自ら包丁を握り、どうにか営業を継続させていた。

そのような状況を打破したいと考えていた大瀬社長と女将は、和歌山のタウン誌を見たことをきっかけに、和歌山県よろず支援拠点の開設記念セミナーに参加した。セミナー終了後に、チーフコーディネーターの井上禎氏に声をかけたことが契機となり、同よろず支援拠点のサポートのもとでの、経営改善の取組が始まった。

大瀬社長は、同社の担当となったコーディネーターの矢埜幸男氏と共に、経営の立て直し策を検討した。資金調達力が乏しいため大規模な設備投資をせずに宿泊客を増やす取組を行い、売上を伸ばすことを目指した。自社の強みと弱みを分析し、同社の弱みは、IT化が進んでおらずWEB予約が少ないこと、他方で強みは、クエ料理等の地元の新鮮な食材を使った料理を安価で提供していることであると整理した。

強みを活かし、弱みを補う取組を実行するため、矢埜氏はミラサポの専門家派遣制度の活用を同社に提案した。大瀬社長は、宿泊業支援の専門家から、予約システム・サポート会社の紹介を受け、効果的な集客や管理が可能なシステムを導入した。これを機に、国内外10以上の予約サイトに登録し、自社HPも大幅刷新した。自慢のクエ料理をメインとしたプランや、和歌浦での釣り体験をセットにしたプラン等、魅力的なプランを充実させWEB上でPRした。

これらの取組により、同社のWEB予約は、導入前の約6倍に増加した月もあるほど集客力を高めた。同よろず支援拠点の支援を受け始めてから2年間で売上は約2倍に増加し、利益も黒字化した。売上高の増加額の65%が、WEB経由の予約が占めている。

「苦しい状況で、身近に相談できるコーディネーターの存在は、何をすれば良いか考える上でとても頼りになりました。息子も加わり、これからは将来を見据え、和歌浦地域の活性化につながる取組にも挑戦したいです。」と大瀬社長は語る。

事例2-2-6:株式会社太田煙火製造所

「支援機関のサポートを受け、クラウドファンディングを活用し、ブランド価値の向上と顧客の獲得を実現した企業」

愛知県岡崎市の株式会社太田煙火製造所(従業員2名、資本金1,000万円)は、1928年に創業した、おもちゃ花火の製造業者である。

日本で販売される花火の9割以上が海外産とされるなか、太田恒司社長は、江戸時代から続く三河の花火文化を守るため、国産にこだわった花火づくりを続けた。特に看板商品「ドラゴン」は原材料から製造に至る全ての工程を国内で作り続けてきたが、火薬や材料費の高騰から採算確保が難しくなり、2008年に「ドラゴン」の生産を中止するなど苦しい状況となった。

状況の好転を模索する中、太田社長は、テレビで見たクラウドファンディングを活用して資金調達を行えば、製造コストが高い国産花火を低価格で販売できるのではないかと考えた。しかし、具体的な進め方が分からなかったため、チラシで見た岡崎市ビジネスサポートセンター「OKa-Biz」へ相談した。OKa-Bizの相談員と話し合う中で、これまでは意識していなかったが、同社の強みは知名度の高い「ドラゴン」のブランドにあるという気付きを得た。国産花火を安売りするのではなく、クラウドファンディングを活用し、「ドラゴン」を復活させるプロジェクトを行うことを決断した。

OKa-Bizの支援のもとで、クラウドファンディングのWEBサイトへの掲載文章等を考えた。純国産花火の窮状を伝え、復刻版「ドラゴン」を国産花火復活の代名詞とし、2016年7月より「ドラゴン」製造の支援を募集した。当初の調達目標額は60万円と設定したものの、瞬く間に目標額を超え、最終的には207万円(345%)の調達に成功し、想定よりも大規模に復刻版「ドラゴン」を製造することができた。また、30~50代男性が主な「ドラゴン」の支援者であるという実態もデータで掴むことができ、新たな商品開発等につなげていきたいという。

「クラウドファンディングは、少ないコストで、メッセージを発信でき、小規模事業者にとって活用しやすい取組だと気付きました。SNSやHP等も活用し、積極的に情報発信をしていきます。今後は、純国産花火や日本の花火文化を伝え残していくプロジェクトに取り組んでいきたいです。」と太田社長は語る。

事例2-2-7:スズキ機工株式会社

「計画的な自社商品開発と、ITを活用したプロモーションにより、付加価値を向上する企業」

千葉県松戸市のスズキ機工株式会社(従業員17名、資本金3,000万円)は、主に食品加工工場向けの産業用機械の設計・製造販売を行う小規模事業者である。

鈴木豊社長は父親からの事業承継後、収益が不安定で苦しい時期を過ごしたため、顧問税理士の助言を受けて経営計画書を策定し、経営改善を図ることとした。経営計画書には1年間の行動計画を具体化し、1時間以内に訪問できる事業者に絞り営業活動を行うというエリア戦略を定め、経営資源を集中投入することとした。顧客とコミュニケーションを密にとり、信頼関係を築くことができ、一時的に売上が減少したものの、利益は向上した。

収益が安定したことで、鈴木社長は将来を見据えた新たな取組として「新規事業の基本方針」を経営計画書に加えた。顧客が継続的に使用し、繰り返し購入される「ストックビジネス」の商品に特化し開発することとした。この方針のもと、生み出された自社ブランド商品が、高性能潤滑剤「ベルハンマー」である。

この商品は、産業用機械のギアやベアリングだけではなく、バイク、自動車、扉や窓サッシでも使用でき、一般消費者の需要拡大が期待できた。そこで販路拡大のため、購入者アンケートを行い、1,000件の回答から、購入者の1割が価格の高さに迷った後に購入していたというデータを得た。この結果をもとに、インターネットでお試し価格キャンペーンを実施した(定価3,560円→お試し価格1,600円)。このようなプロモーションは、インターネットの普及が不十分な頃は、消費者に知らせるだけで多額の費用が必要であり小規模事業者には困難だった。SNSも活用した結果、4か月間で動画再生数が30万回を越え、1.3万人が購入した。コストはわずか30万円程度であり、2,000万円超を売り上げ、多くのリピーターを獲得することができた。

その後、取引先金融機関からの提案を受けたクラウドファンディングを利用して「ベルハンマー」の支援を募った。目標額30万円のところ400万円集まり、支援者は600人にのぼり、より強固な顧客層を獲得できた。同社は、金融機関を先進性のある情報を提供してくれるパートナーと捉え、広く取引している。

鈴木社長は、「インターネットやSNSが急速に普及し、小規模事業者であっても効果的なプロモーションができる時代になりました。ITの活用は、規模の小さな事業者が成長するための活路です。ITの活用に限らず、今後も経営計画書を軸として、将来を見据えた取組を続けます。」と語る。