2 間接業務のIT導入による労働生産性の向上

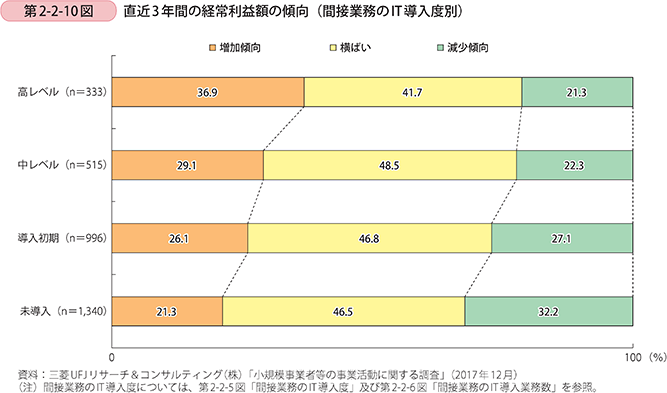

〔1〕直近3年間の経常利益額の傾向(間接業務のIT導入度別)

間接業務のIT導入度別に直近3年間の経常利益額について見てみると、IT導入度が高い方が、直近3年間の経常利益額は増加傾向にある(第2-2-10図)。IT利活用により間接業務の効率化が図られたことによるものと推察される。

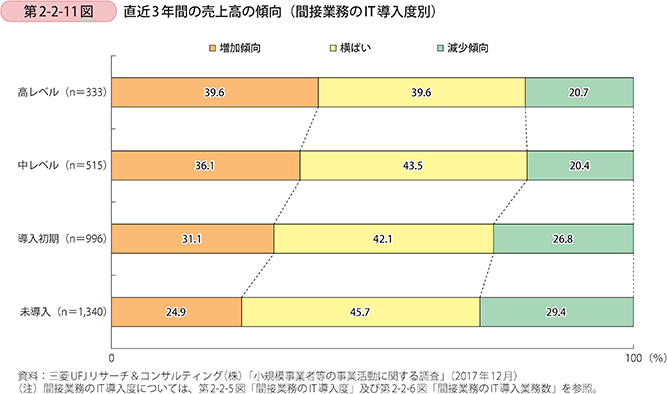

〔2〕直近3年間の売上高の傾向(間接業務のIT導入度別)

間接業務のIT導入度別に直近3年間の売上高について見てみると、IT導入度が高い方が、直近3年間の売上高は増加傾向にある(第2-2-11図)。IT導入で間接業務の効率化が図られた結果、売上向上につながる業務に注力することができたことによるものと推察される。

事例2-2-1:有限会社ミッキーチェーン

「ITを活用した製造工程の数値管理により業務を効率化した企業」

福島県郡山市の有限会社ミッキーチェーン(従業員14名、資本金380万円)はパンの製造販売を行う小規模事業者である。もともとは、自社工場でパンを製造し、スーパー等への卸売りを主に行っていたが、東日本大震災直後に地域住民のために緊急的に工場内でパンを販売したことをきっかけに、小売り事業も始めた。

山寺伸二社長は、1992年に工場の失火により主要な取引先が離れ、会社存亡の危機に立たされた際に、卸値を上げずに利幅を確保するためには業務効率化が不可欠であると感じた。しかし当時、既成のパン製造システム導入には1,500万円ほど掛かり、同社ではとても負担できなかった。山寺社長は、自らパソコンスクールでプログラミングを学び、マイクロソフト社のアクセスをベースに、独自に生産管理システム「楽々パン屋さん」を開発した(開発費400万円ほど)。

「楽々パン屋さん」は、製造するパンの種類ごとに必要な生地、餡、具材の単位量の設定がされ、取引先からの日々の注文個数を入力すれば、その日に必要な仕込量や割付量等が算出される。同時に、納入個数分の製品シールが出力され検品作業に掛かる時間も短縮できる。さらに、従業員ごとの製造技術を数値化し、当日の注文量とシフトに応じて、従業員ごとに割り付けられた作業量や作業時間が示された「作業計画書」が毎朝出力できる。20数年掛けて改良を続け、パン製造の特徴を踏まえた受注-製造-納品の一貫管理システムを完成させた。

これにより、必要な材料を数値で正確に管理できるようになり、廃棄ロスの減少に結びついたほか、従業員の材料使用量にばらつきがなくなり、安定した品質が確保できるようになった。また、「作業計画書」により、従業員には作業に必要な時間分だけ働いてもらうことができる。各従業員の業務量を毎朝確認できるため、子どもの発熱等による欠勤への対応の調整も容易となり、あらゆる世代に働きやすい職場環境づくりに貢献している。

システム導入前と比べ、人件費で5%、原材料費で9%、計14%のコスト削減が実現でき、安定した利益を生み出せるようになった。自社店舗での販売は、全て100円~130円という低価格が維持されており、気軽に購入できる焼きたてパンが地域の人に喜ばれ続けている。

「パンや菓子、総菜等の小規模な食品製造業にとって業務効率化の悩みは共通しています。当社のシステムは応用可能なため、このシステムの普及拡大につとめ、事業者の経営効率化に貢献していきたいです。」と山寺社長は語る。

事例2-2-2:株式会社中村固腸堂

「持続化補助金を活用し段階的にIT化を進め、業務を効率化した企業」

石川県津幡町の株式会社中村固腸堂(従業員2名、資本金1,000万円)は、明治初期に創業し、漢方の卸・小売りを行う小規模事業者である。中村寛二社長は、幅広に扱っていた商品を漢方に特化し、在庫ロスを減少させ、顧客からも専門性の高い店だと認識されるようになった。

現在、店舗運営は、6代目となる娘の寿理氏とその夫の周作氏が中心となっている。薬剤師(寿理氏)や国際中医専門員(寿理氏、周作氏)の知識を活かし、予約客へ1時間近い接客を都度行い、顧客に合った適切な漢方を案内している。この接客が強みとなり、高いリピート率に結びついている。

創業以来、蓄積してきた顧客情報は、数千件に及び、手書きの顧客カルテとして店内に保管していた。これをもとに、遠方客への配送をはじめDMの宛名等は全て手書きで対応していたが、手書きの負担は大きく、戦略的なキャンペーンも行えていなかった。そこで業務効率化のため、2014年、津幡町商工会からの支援を受けて小規模事業者持続化補助金を活用し、顧客情報のデータベース化と宛名印字機能との連動を行った。DM送付が簡単になったため、例年売上が最も低い1月にDMを用いたキャンペーンを実施して、売上増加に結びついたという。

さらに、2015年に2回目の持続化補助金を利用しHPの整備等を行った。寿理氏は、ラジオ番組や地元誌のコラム等で漢方と生活にまつわる情報を発信しており、人気を博していた。そこで、空き時間を使ってHPにこのコラムをアレンジして掲載できるよう連携をとった。また、同社の強みとする不妊治療分野について、リスティング広告1を配信し、HPアクセス数が増え、認知度が高まった。さらに、HPに来店予約のシステムを導入したことで、突然の来店客が減り、予約客の接客に集中できる環境を作りだした。

1 検索エンジンで一般ユーザーが検索したキーワードに関連する公告を、ユーザーの検索画面に表示する手法

2016年に3回目の持続化補助金を利用し、店のPOSシステムと顧客DBと連動させた。顧客ごとに表示される購入履歴を接客時に活用している。「持続化補助金を活用しながら、数年かけてIT化を進めた結果、従業員を増やすことなく売上の増加に対応できました。身近な漢方相談店として成長を続けていきたいです。」と周作氏は語る。

事例2-2-3:株式会社みよしや

「助成金活用し業務のIT化を図り、業務負担を軽減させた企業」

岡山県新見市の株式会社みよしや(従業員15名、資本金1,000万円)は、1934年に創業した、「グランドホテルみよしや」を営む旅館業者である。新見市は、鳥取県・広島県との県境、岡山県の西北端に位置し、「中国地方のへそ」として古くからの経済、流通、交通の要衝であった。駅前の好立地を強みとして、ビジネス客を中心に営業を行っている。

新見市では高齢化と若年人口の流出が進んでおり、同社も、欠員が出た際に従業員の採用をしていたが、次第に欠員を補充することが難しくなっていた。業務負担が増加し、従業員の多能工化を図ってなんとか対応しており、人手不足感は徐々に強まっていた。

賃上げや休暇の取りやすい職場づくりが人材確保のためには重要であり、労働生産性の向上を進める必要があった。同社では、もともと宿泊の予約を電話やFAXで受け付けており、顧客の管理を紙の台帳で行っていた。従業員にとっても手間が掛かる上に、電話対応が集中するとミスも発生し、非効率な状況にあった。

そうしたときに、岡山県庁で中小企業支援をしていた鈴鹿和彦氏(現:岡山県よろず支援拠点チーフコーディネーター)から厚生労働省の業務改善助成金2について知った。中川大祐専務は、それを活用してインターネットでの予約受付から領収書の発行等のフロント業務までを一貫して行うことができるシステムとPCを180万円(内、半額を助成金)で導入し、賃上げも実施することとした。

2 業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度。生産性向上のための設備投資やサービスの利用等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するもの。詳しくは、業務改善助成金特設サイト(http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/)をご覧ください。

このシステム導入により、予約の受付や顧客の管理といった業務を行っていた人員を1.5人から1人に削減することができた。従業員の業務負担を軽減するだけでなく、予約やキャンセル業務での人為的なミスを防ぐことができ、サービスの向上を果たしている。

「人手の確保が難しい状況下で、IT導入による業務の効率化は重要だと実感した。まだまだ新規の採用は難しく、会社全体でのIT導入も道半ばであるが、少しずつITを活用しながら生産性の向上をしていけるようにしていきたい。」と中川専務は言う。

コラム2-2-1

消費税軽減税率制度の実施に向けた対応

2019年10月1日の消費税率10%への引上げに伴う低所得者対策として、消費税軽減税率制度が実施される。この制度は、〔1〕飲食料品(酒類及び外食を除く)、〔2〕週2回以上発行される新聞(定期購読契約されたものに限る)を対象に、軽減税率(8%)を適用するものである。

この制度の実施に向け、中小企業・小規模事業者の準備が円滑に進むよう、中小企業庁は万全のサポート・支援を行っている。

【きめ細かいサポート、パンフレット等による周知】

中小企業団体等と連携して、講習会・フォーラムの開催、相談窓口の設置や専門家派遣を通じたきめ細かいサポートを行っている。相談は商工会・商工会議所等の中小企業団体で受け付けている。

また、中小企業・小規模事業者向けに分かりやすいパンフレットを作成し、周知を行っている。詳細については、中小企業庁のホームページやミラサポで公開している。

【レジの入替え、受発注システムの改修等支援】

軽減税率制度に対応するため、レジの入替え等が必要な中小企業・小規模事業者に対する支援として、2016年4月から、以下を実施。

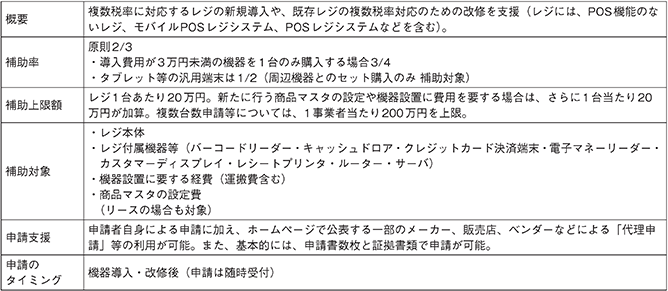

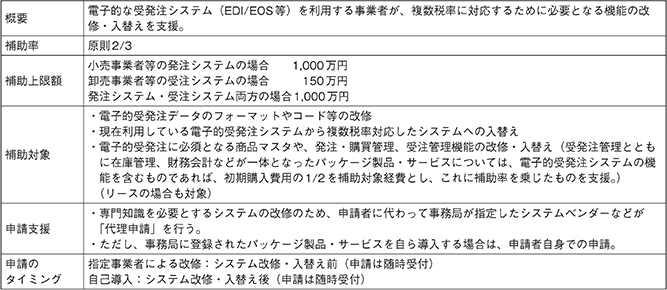

〔1〕複数税率に対応したレジの導入等の補助

〔2〕複数税率に対応するための電子的な受発注システムの改修の補助

詳細については、軽減税率対策補助金事務局のホームページで(www.kzt-hojo.jp)公開している。

お問い合わせ先:軽減税率対策補助金事務局コールセンター

電話番号:0570(081)222(受付時間:平日9時~17時/通話料有料)

軽減税率制度に対応するため、こうした補助金も活用しながら、レジ周りの改善を行うことにより、業務の効率化や生産性向上につなげていくことが可能になる。

例えば、これまで手作業で売上や仕入れを管理していた地域の中小企業・小規模事業者がレジを導入するだけでも大きな業務効率化になる。

また、タブレット型のモバイルレジを導入した場合、クラウド会計を併せて活用することにより、日々リアルタイムに決算情報を把握できるようになり、週次や日次決算を実現することに繋がる。自社の経営状態や資金繰りを瞬時に把握できるようになり、よりタイムリーな経営判断を行うことも可能になる。

軽減税率制度へ対応するための準備を計画的に進めると同時に、レジ周りの改善による業務効率化・生産性向上につなげていくことが期待される。