3 まとめ

本節では、M&A実施の効果と課題について見てきた。

M&Aの実施効果については、M&A実施前後の労働生産性の推移を見てみると、実施企業で労働生産性を向上させていることが分かった。労働生産性の向上に当たっては、具体的には、商圏の拡大や商品・サービスの拡充といった売上・利益の拡大を通じて付加価値向上を図っているためと推察される。こうした付加価値向上を図るためにも、買い手・売り手双方の事業間の相乗効果を発揮することが重要である。

M&Aの実施に当たっての課題を、「マッチング時」、「交渉時」、「統合時」の三つに分けて見てきた。いずれの段階においても課題は見られるものの、M&Aの件数が増加していくためには、買い手と売り手とのマッチングを円滑化することが不可欠である。そうしたマッチング時の課題には、判断時の情報不足や仲介等の手数料負担が挙げられている。

そのためには、金融機関、専門仲介機関、士業専門家といった当事者以外の支援が重要であり、支援機関のM&Aへの理解を深め、支援機関同士が連携し専門性の補完やマッチングを図ることで、様々なニーズに対応していくことが期待される。

コラム2-6-6

M&Aを検討したものの、実施しなかった企業の実態

本節では、実際にM&Aを実施した企業のM&A実施における課題について見た。以下では、M&Aを検討したものの、実際には実施しなかった企業の検討実態について見ていく。

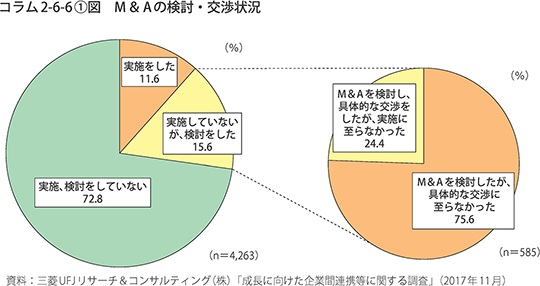

はじめに、過去にM&Aを検討した者の検討・交渉状況について見てみると、実際に交渉に至った者の割合は24.4%に過ぎず、具体的な交渉に至らなかった者が大半である(コラム2-6-6〔1〕図)。

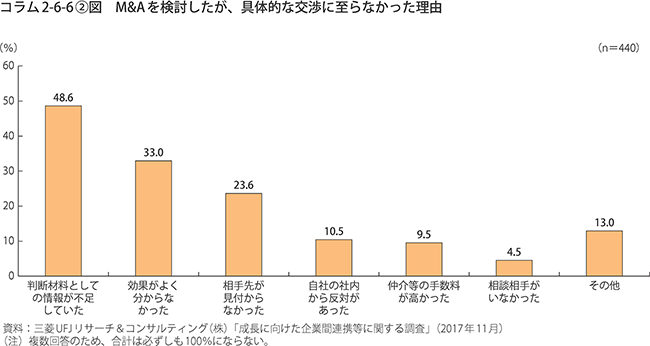

M&Aを検討したが、具体的な交渉に至らなかった理由としては、「判断材料としての情報が不足していた」や「効果がよく分からなかった」といった実施の判断をするに至らなかった者が多く、次いで「相手先が見付からなかった」が続いている(コラム2-6-6〔2〕図)。「判断材料としての情報が不足していた」や「効果がよく分からなかった」という点は、実施企業のマッチング時の課題と共通しており、こうしたマッチング時の情報収集が円滑にできるようにすることがM&Aの実施を推進していく上で重要な課題といえる。

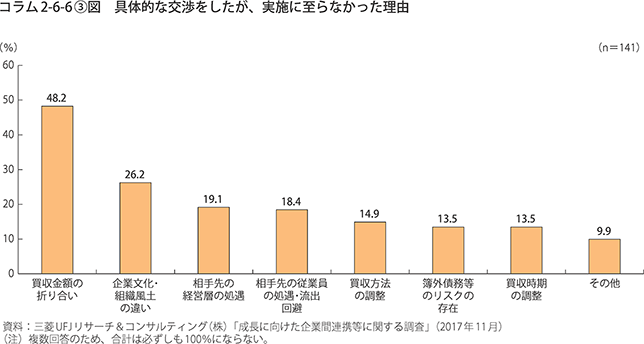

他方で、具体的な交渉をしたが、実施に至らなかった理由としては、「買収金額の折り合い」が最も多く、次いで「企業文化・組織風土の違い」といった統合過程への懸念を背景に至らなかった者が多くなっている(コラム2-6-6〔3〕図)。この点についても、M&A実施企業の交渉時の課題と共通していることが分かる。

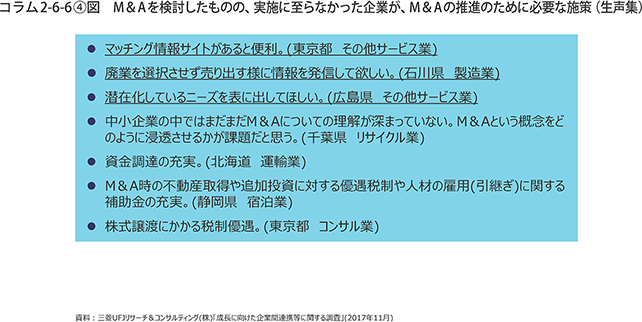

最後に、こうしたM&Aを検討したものの、実施に至らなかった企業がM&Aの推進のために必要という施策について見てみると、コラム2-6-6〔4〕図のとおりである。マッチング情報サイトや潜在的なニーズの掘り起こしといった点が挙げられており、こうした点からも潜在的な売り手企業の掘り起こしやニーズのマッチングを図っていくことが重要であるといえる。

事例2-6-9:株式会社みなと銀行

「商工会議所と連携してM&Aのマッチングを支援する金融機関」

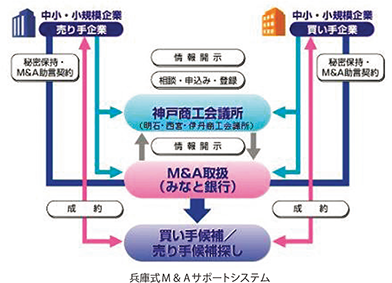

兵庫県神戸市に本店を構える株式会社みなと銀行は、神戸商工会議所と連携しながら中小企業・小規模事業者向けにM&Aを支援する仕組みを構築している。

同行では、事業承継や事業拡大に向けてM&Aを検討する顧客を支援するため、2001年4月よりM&A業務を開始した。同時期に、神戸商工会議所も独自のM&A仲介制度を実施していたが、仲介機関に対して支払う着手金等がネックとなり、小規模事業者にとってはやや利用しにくい面があった。

そこで、2003年11月に、同行と神戸商工会議所が提携して開始したのが、「兵庫式M&Aサポートシステム」である。このシステムは、商工会議所に相談のあった売り手企業と買い手企業の情報を同行に集約させている。メインバンクだからかえって相談しにくいという声もあったため、商工会議所を窓口にして幅広い相談を受けることができる仕組みになっている。同行は、こうして集約された商工会議所の情報と自行情報の中から、相手先のマッチングを行っている。さらに、小規模事業者にも対応できるように、「着手金が原則不要」としており、成約時の手数料も案件のサイズに合わせた柔軟な対応を行っている。金融機関と商工会議所が連携し、小規模事業者のM&A実施にも対応できる支援体制は全国でも先進的であり、2018年3月末時点で同行累計の成約件数は75件を超えている(内、神戸商工会議所紹介案件15件)。

昨今、経営者の高齢化が深刻化し、事業承継がますます課題となる中で、さらにM&Aの支援を拡大させている。地元商工会議所と連携し、県内各地で事業承継やM&Aのセミナーを開催し、掘り起こしを強化している。また、金融機関という性格上、M&Aの実施後も取引関係が継続するため、M&Aの実施後に企業価値を高めるプロセス「ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)」を重視し、支援体制を強化している。

「M&Aを検討するきっかけでは、後継者難がまだまだ多い。地元兵庫県においても、事業所数の減少が続いており、その背景には後継者不足による廃業が大きな要因となっていると考えられる。地域に根付いた金融機関として、今後も、地元の商工会議所と連携しながら丁寧に案件を掘り起こし、顧客の課題解決につなげる営業活動を心掛けていきたい。」と同行の中川審議役は語る。

事例2-6-10:株式会社トランビ

「M&AのマッチングサイトTRANBIを運営する企業」

東京都港区に本社を置く株式会社トランビ(従業員10名、資本金2,000万円)は、2011年に開始したM&AマッチングサービスTRANBIの運営企業である。

このサービスを始めたきっかけは、高橋聡社長が父から承継したアスク工業株式会社(長野県長野市)の取引先が毎年3~4件のペースで廃業していく現状を目の当たりにしたことであった。その中には、オンリーワンの技術を持つ優良企業もあったが、売上規模が1億円未満と小さく、M&A仲介会社の案件になりにくいものが多かった。そこで、アスク工業株式会社の一事業部として、2011年にインターネット上でのM&AマッチングサービスTRANBIを開始した。

サービスの最大の特徴は低コストである。売り手は完全に無償(成約から1か月以内の報告及び成約ヒアリングへの協力が条件)で、買い手も成約時のみ成約金額の3%を手数料として支払う料金体系となっている。案件によっては、成約金額1円の事例もあり、手数料が発生しないこともあった。WEB上に売り手案件をオープン化してユーザー同士でマッチングできる仕組みは、時間的低コストも実現している。TRANBIでは、マッチング後、ユーザー同士が直接やり取りする仕組みとなっており、成約までのスピードが非常に早い。飲食店やWEBサービス等のシンプルなビジネスモデルでは、成約まで最短3日というケースもあるという。他方、有形固定資産を有しているなどのデューデリジェンスが不可欠な案件には、M&Aの支援に実績のある専門家を紹介し、成約までフォローする体制を整備している。

成約に至った案件は、小規模な案件が多い。個人が副業として手掛けていた学習塾事業や、個人エンジニアが開発したWEB系アプリ事業等、個人事業の成約実績も多い。財務情報から判断すると難しそうな債務超過事業が買い手の成長戦略を描く上で不可欠な事業として評価されたり、仲介者からすると買い手企業を見出しにくい異業種からリクエストが相次いだりと、従来のセオリーでは想定しにくいマッチングも多い。TRANBIに掲載する情報も、財務情報等の定量データ以上に、ビジネスモデルや顧客、サービス内容等、売り手の想いを伝える定性情報を重視しており、買い手がどのようにシナジーを発揮できるかイメージできるように工夫している。

当初は高橋社長自身も、事業単体で成立することは難しいと考えていたが、想定以上にニーズがあり、2016年に分社化した。最近では、小規模企業の廃業が多い地方へのアプローチを強化するため、地域金融機関との提携を強化している。M&A仲介会社とも協力関係にあり、仲介会社が手掛けることが難しい案件は「TRANBIに掲載して世の中に問うてみましょう。」とTRANBIに掲載することを勧めるケースも出始めている。

「売り手と買い手のみならず、金融機関・信用金庫・信用組合、仲介会社、専門家等、中小企業に関わる全てのプレイヤーのプラットフォームとして、産業全体を更に押し上げていきたい。」と高橋社長は語る。

事例2-6-11:株式会社大信薬局

「後継者不足に悩む小規模な調剤薬局の受け皿となっている企業」

福岡県北九州市に本社を置く大信薬局(従業員330名、資本金3,500万円)は、北九州を中心に処方箋調剤薬局やドラッグストアを78店舗運営している。

吉村企右社長が経営を引き継いだ当初は、地域の薬局・薬店を10店舗程度抱える小さい規模で、赤字が続き、従業員の高齢化も進んでおり、厳しい経営状況であった。様々な経営改革を進める中で、成長に向けた施策として小規模な調剤薬局のM&Aによって店舗数を拡大させてきた。ドラックストアチェーンの買収等を経験し、大手とのとコスト競争の激しさを実感したため、小規模な調剤薬局にターゲットを絞ったM&Aに特化し、最近はM&A以外も含めて毎年二桁のペースで出店している。

売り手の多くは、医薬分業が進んだ約30年前に独立した薬剤師であり、現在は60歳前後になり事業承継を考える方が多いという。吉村社長はそういった調剤薬局のオーナーやその関係者を訪問し、「地元北九州を中心に調剤薬局事業を拡大していきたい」と直接伝えて、譲渡先の候補の一つとして先方に認識してもらえるように話をしてきた経緯がある。その結果、地道に構築してきた人脈から紹介を受けるケースに次いで、オーナーから直接問い合わせを受けるケースが多くなっている。

M&Aの相手先は、北九州が中心であるが、昨今では、首都圏や鹿児島にも進出している。遠隔地に進出するに当たっては、店舗でトラブル等が発生した緊急時を想定し、公共交通機関を使用して朝9時の開店までに現地へ到着できる範囲に限定している。

M&Aで譲渡を受けた調剤薬局は小規模であり、店舗数はほとんどが1店舗である。M&A後は、地域や市民に根付いた従来の店舗運営を基本としつつも、仕入れや間接部門の効率化を図り、生産性を向上させている。各店舗をITでネットワーク化し、仕入れ、在庫、売上のフローを本社で一元管理する仕組みを構築し、卸売業者との仕入れ交渉も本社に一本化することで、各店舗は業務負担が軽減し接客に集中できている。

最近では、店舗で働く薬剤師の人手不足が深刻化している。薬剤師を自力で確保できず、M&Aを考えるオーナーもおり、同社の人材供給力に期待しているケースも増えてきているという。そこで、同社は、福岡県内の大学を中心に、薬剤師のインターンや新卒採用を強化している。「今後も利益の一定割合をM&Aに回すことで拡大を図りつつ、薬剤師人材の採用と育成を並行して進めていきたい。」と吉村社長は語る。

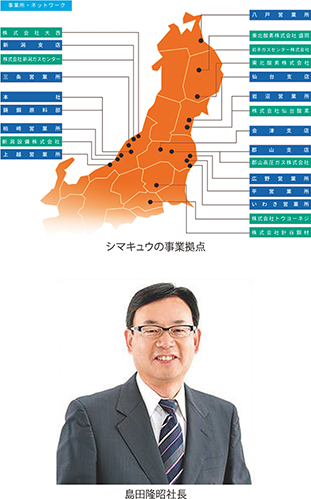

事例2-6-12:株式会社シマキュウ

「M&Aを積極的に活用し、シナジー効果を引き出して付加価値向上を図る企業」

新潟県長岡市の株式会社シマキュウ(従業員216名、資本金1億円)は、1936年創業の産業用高圧ガス、ドライアイスの製造販売、溶接材料、産業機器、鋳造材料、環境医療機器の専門商社である。

同社は、地域の人口減少及び顧客となる製造業等の企業数の減少する中で付加価値向上を図るために、幅広い商材や事業を組み合わせ、顧客ニーズに一貫対応する「工場向けのワンストップサービス」の実現を目指している。その有力な手段の一つとしてM&Aを重視している。同社のM&Aの特徴は、新たな商材や顧客(ユーザー)、販売エリアの拡大等を目的とした「クロスセル戦略」である。取扱商材だけでなく、各社が保有している顧客層の獲得を重視しており、M&Aの検討段階でも信用情報等も活用しながら相手先企業の取引先を徹底的に調べるようにしている。同業種のM&Aでは、新規の顧客を得られるものの、特定のグループに入ることで離れていく顧客もいるため、1+1が2にはならない。他方、異業種のM&Aは、扱える商材が増えるだけでなく、新たな顧客層の獲得にもつながる。

1990年代半ばからこれまでに、株式会社トウヨーネジ、株式会社針谷鋼材等10社のM&Aを実施している。昨年も矢継ぎ早にM&Aを実施し、株式会社大西(ボイラー整備業等)、新潟設備株式会社(プラント事業)を100%子会社化している。これらのM&Aにより、ボイラーや設備の販売からメンテナンスまでを一貫して手掛けることが可能となり、付加価値向上を実現させてきた。

M&A後の統合の過程においてシナジー効果を引き出すには、給与アップや福利厚生の充実等により、買収をした企業の従業員のモチベーションを高めることが重要となる。目標設定に基づいた達成状況の管理や人事の評価基準等の適正化も併せて行っている。さらに、傘下に入ったグループ各社から直販を行うことで、各社の経営努力を促すようにしている。

「M&A後には、設備投資や人材投資等の追加投資が必ずと言っていいほど生じる。それらのコストやリスクも織り込んで、買収金額等の条件を決めることが必要である。M&Aを成功させるには、相手先企業の経営の見える化や管理レベルの向上が不可欠であり、買収した企業の管理レベルを丁寧に確認しながら、月次決算等の当社の管理レベルに合わせられるようにマネジメントを徐々に改善している。各社の企業文化や社風も異なるため、時間の掛け方を変えながら対応することが重要ではないか。」と島田隆昭社長は、長年の経験からM&Aの課題克服に向けた工夫を語った。