2 M&A実施に当たっての課題

本項では、M&Aの実施に当たっての課題を段階ごとの課題について見ていく。M&Aの相手先を見付けたきっかけによって実施における課題が異なると考えられることから、その違いに着目して見ていくこととする。

〔1〕M&Aの実行段階

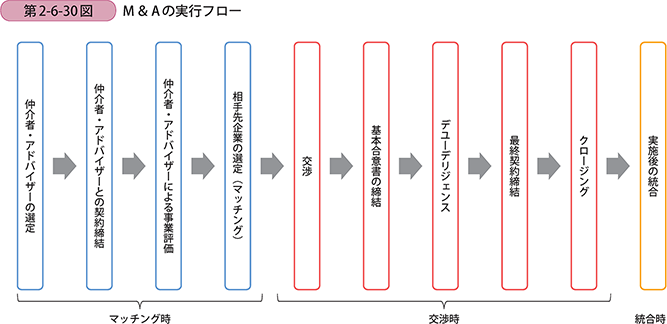

第2-6-30図は、「事業引継ぎガイドライン」を参考に、一般的なM&Aの実行フローを見たものである。本項では、M&Aの実行段階を「マッチング時」、「交渉時」、「統合時」に分けて見ていくこととする。

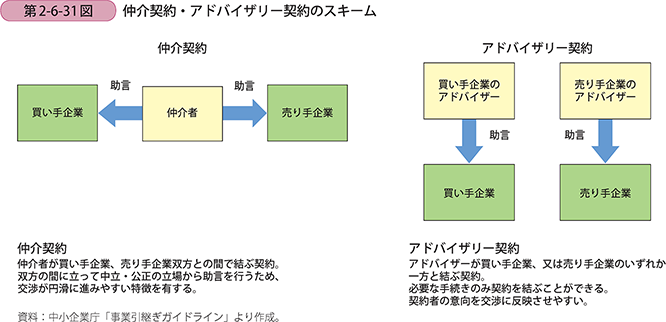

仲介者・アドバイザーとは、中小企業のM&Aを支援する機関であり、民間のM&A専門仲介機関や、金融機関、士業専門家等が存在する。その担う業務は、相手先企業のマッチングから行う場合もあれば、デユーデリジェンス11や契約締結等の特定の業務に特化している場合もあり、その関わり方は様々である。また、両者の違いは、仲介契約が買い手・売り手双方と契約するのに対して、アドバイザリー契約が買い手企業・売り手企業の片方と契約を結ぶ点である(第2-6-31図)。

11 デユーデリジェンスとは、事業の資産価値や収益性、リスク等を精査するために実施する事業調査をいう。調査項目は、一般的に資産、負債等に関する財務査定、定款や契約内容等に関する法務調査、企業組織や生産・販売等に関する事業調査等から構成される。

こうした仲介者・アドバイザーとの関わり方も多様であり、企業が採るスキームもケースごとに異なることから、以下ではM&Aの相手先を見付けたきっかけに着目し分析していきたい。

〔2〕M&Aのマッチング時の課題

はじめに、M&Aのマッチング時の課題について見ていく。第2-6-17図で見たとおり、M&Aの相手先を見付けたきっかけとしては、「第三者から相手先を紹介された」という当事者以外の第三者を介したものが全体の42.3%を占めている。第三者を介した者に比べて相対でのM&A実施が多いものの、今後M&Aが推進されていくためには第三者を介した円滑なマッチングが重要といえよう。

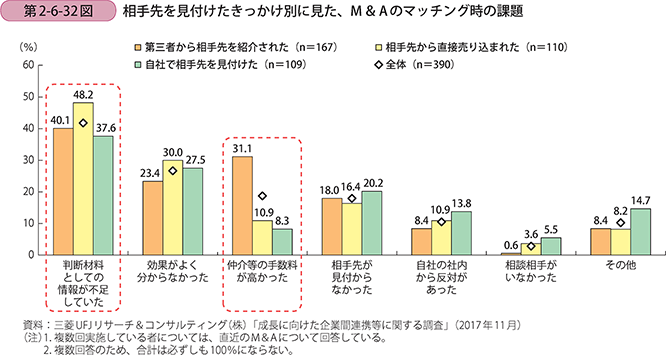

第2-6-32図は、相手先を見付けたきっかけ別にM&Aのマッチング時の課題を見たものである。共通して最も多いのは「判断材料としての情報が不足していた」で、特に「相手先を直接売り込まれた」と回答した企業で顕著である。他方で、「第三者から相手先を紹介された」と回答した者では、「仲介等の手数料が高かった」を挙げる者が他に比べて多い。第三者の介在によりマッチングや交渉が円滑になる一方で、買い手企業の中には手数料負担を課題として挙げる者もいると考えられる。

情報面の不足については、多くが上場企業であり情報が開示されている大企業とは異なり、中小企業の多くは未上場企業であり企業情報を公開していないことも多い。そのため、買い手企業が売り手である中小企業の詳しい企業情報を入手することは難しい。また、秘密保持契約を結ぶ前段階で開示されるノンネーム情報12だけでは、判断が付かないという企業もいるとも考えられる。こうした企業に対しては、金融機関や士業専門家といった周囲の支援機関が適宜企業に助言をしていくことが重要であり、そのためにも、周囲の支援機関がM&Aへの理解を深める必要があるといえよう。

12 ノンネーム情報とは、企業が特定されないように簡単に企業概要を要約した企業情報をいう。

仲介等の手数料についても、仲介者かアドバイザーかといった契約関係だけでなく、案件の規模や報酬体系(着手金・中間金・成功報酬等)によっても異なる。また、M&Aの仲介業務は、案件の規模にかかわらず同程度の業務が発生するため、最低手数料を設けている専門仲介機関も多い。近年では、インターネット上でのM&Aマッチングも行われるようになってきており、低コストでマッチングを図ることで小規模事業者でもM&Aを実施できる環境も整いつつある。

いずれにせよ、M&Aを推進していくためには、金融機関、専門仲介機関、士業専門家といった、当事者以外の支援が重要である。こうした支援機関のM&Aへの理解を深めるとともに、支援機関同士が連携し専門性の補完やマッチングを図ることで、様々なニーズに対応していくこと13が期待される。

13 こうした取組の一環として、中小企業庁では、地域における事業承継支援体制の強化に向けて、各都道府県に拠点を置く支援機関等による、地方自治体等と連携した、地域における事業承継支援のためのネットワーク(事業承継ネットワーク)の構築を2017年から進めている。

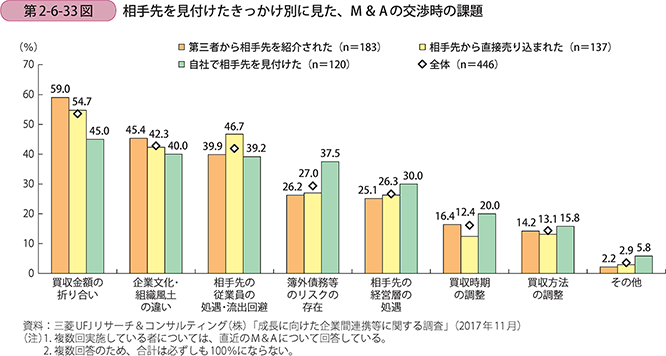

〔3〕M&Aの交渉時の課題

次に、M&Aの交渉時の課題について相手先を見付けたきっかけ別に見ていく(第2-6-33図)。共通して最も多いのは「買収金額の折り合い」で、特に「第三者から相手先を紹介された」、「相手先を直接売り込まれた」と回答した企業で顕著である。他方で、「自社で相手先を見付けた」と回答した者では、「簿外債務等のリスクの存在」を挙げる者が他に比べて多い。

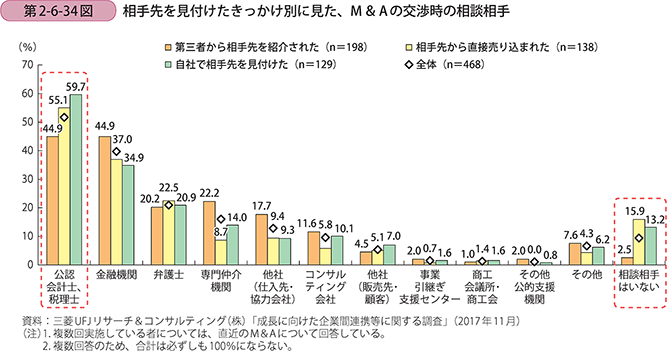

こうした課題の解決に当たっては、相談相手の存在が重要と考えられる。M&Aの交渉時の相談相手について相手先を見付けたきっかけ別に見たものが、第2-6-34図である。「第三者から相手先を紹介された」と回答した者では、第2-6-17図によると「金融機関」や「専門仲介機関」、「他社(仕入先・協力会社)」といった相手先を紹介された第三者の上位が多く、そのまま交渉時の相談相手となっている傾向がある。また、「相手先を直接売り込まれた」、「自社で相手先を見付けた」と回答した企業では、「公認会計士・税理士」に相談している傾向が顕著である。他方で「相談相手はいない」と回答する企業の割合も高い。このよう相手先とのM&A実施を直接交渉する場合に、相談相手がいないことも課題になっていると推察される。

交渉時においても、「公認会計士・税理士」や「弁護士」といった士業専門家や金融機関といった周囲の支援機関の役割が重要といえる。

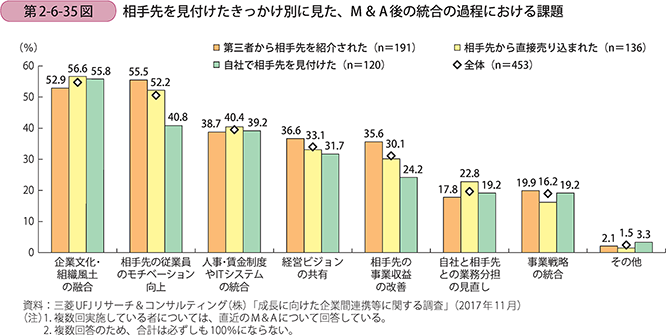

〔4〕M&A後の統合の過程における課題

M&A後の統合の過程における課題について相手先を見付けたきっかけ別に見ていく(第2-6-35図)。「企業文化・組織風土の融合」が最も多く、次いで「相手先の従業員のモチベーション向上」が多い。また、「相手先の従業員のモチベーションの向上」については、「自社で相手先を見付けた」という企業では課題と回答する割合が他に比べて低い。相手先の従業員にとっては、買い手側からがきっかけとなったM&Aのため、「売られた」と感じにくいことがモチベーションの低下を抑制していると推察される。

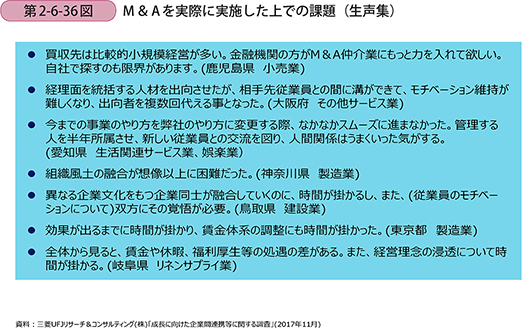

こうしたM&Aを実際に実施した上での課題については、より具体的に見ていくと下記の点が挙げられ、企業文化や組織風土の融合に苦心していることがうかがえる(第2-6-36図)。経営の統合に時間が掛かるという事項は、共通して見られる。