第3節 M&Aの効果と課題

本節では、実際にM&Aを行った企業で見られた効果について概観していく。あわせて、M&Aの実施に当たって生じた課題についても見ていくことにする。

1 M&Aの効果

はじめに、M&Aの実施効果について労働生産性に着目し見ていく。その上で、アンケート結果にて分かった具体的な効果についても見ていく。

〔1〕M&Aと労働生産性

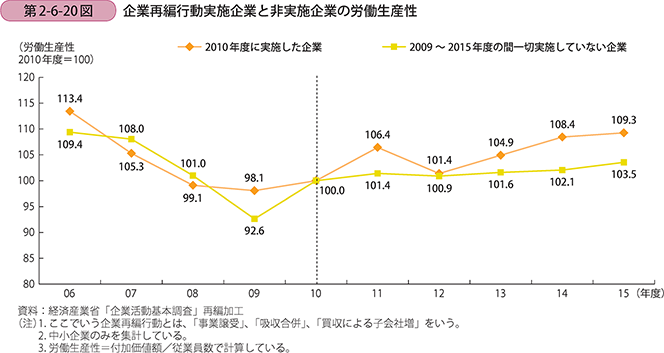

再び、経済産業省「企業活動基本調査」のデータから10年間のパネルデータを作成し、各種企業再編行動を行った前後の労働生産性の変化を時系列で見ていく。はじめに、「事業譲受」、「吸収合併」、「買収による子会社増」を企業再編行動とし、2010年度における企業再編行動の実施有無別に労働生産性の推移を見たのが第2-6-20図である。企業再編行動を実施している企業の方が労働生産性を向上させている。

ここからは、実施した事業再編行動の形態の違いに着目して見ていくことにしたい。

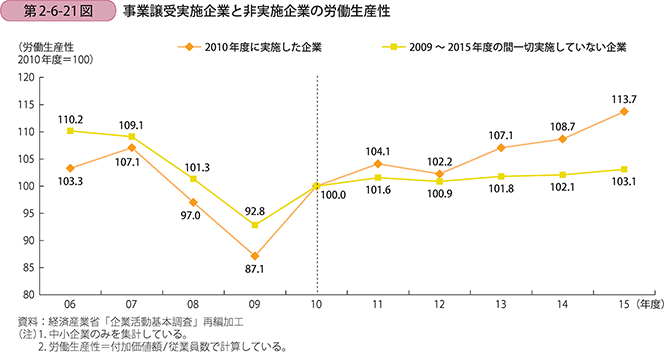

はじめに、事業譲受の実施企業と非実施企業での労働生産性の推移について見てみると、事業譲受実施企業の労働生産性は非実施企業に比べて向上していることがうかがえる(第2-6-21図)。

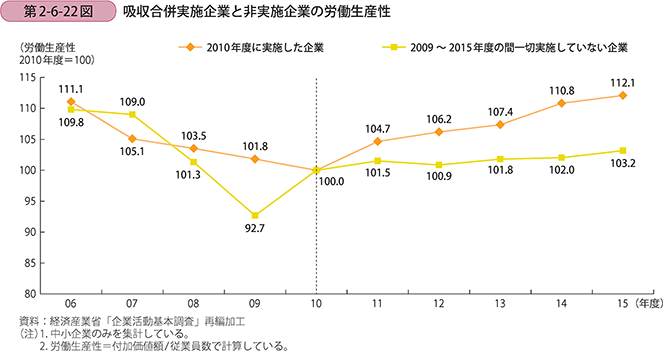

次に、吸収合併の実施企業と非実施企業での労働生産性の推移について見てみると、こちらも吸収合併実施企業の労働生産性が非実施企業に比べて向上していることがうかがえる(第2-6-22図)。

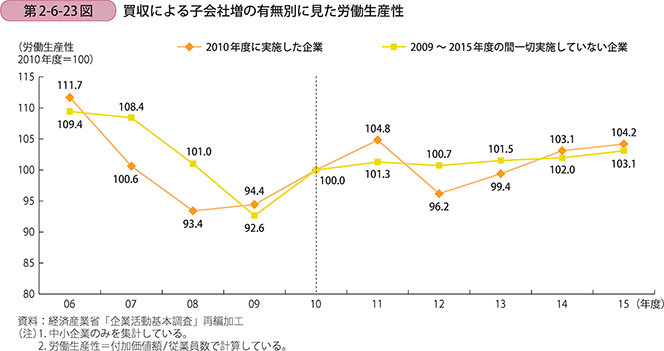

続いて、買収による子会社の増加の有無別に労働生産性の推移について見てみると、こちらは、買収の有無による労働生産性の向上はそこまで顕著には見られない(第2-6-23図)。ただし、事業譲受や吸収合併に比べて実施した企業自体の収益に与える影響は、直接的ではなく、本来は被買収企業と一体の労働生産性で評価をすることが望ましいと思われる。

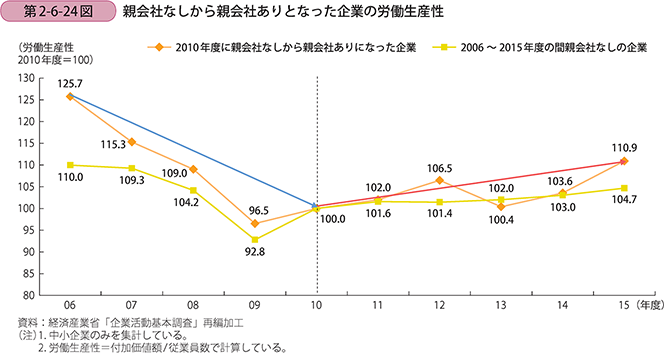

次に、買収された企業の労働生産性について見ていくこととしたい。パネル化されたデータをもとに、親会社なしと回答していた企業が2010年度に親会社ありとなった企業と、2006~2015年度の間親会社なしと回答していた企業とで労働生産性の推移の違いを見たものが第2-6-24図である。2010年度に親会社ありとなった企業の方がそうでない企業に比べて労働生産性が向上している。

以上を踏まえると、株式譲渡の場合においても買収企業・被買収企業の一体で見た場合、労働生産性の向上を実現していることが推察される。

〔2〕M&A実施の効果

以下では、アンケート結果を用いて、M&A実施後の効果について見ていく。

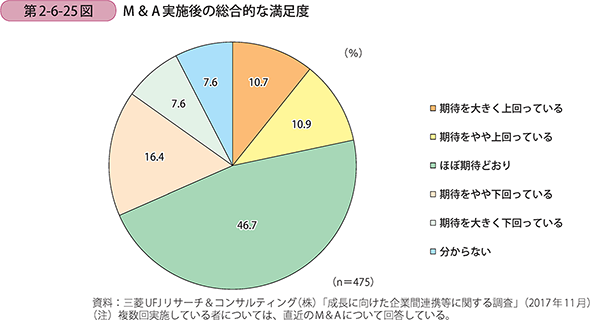

はじめに、M&Aを実施した後の総合的な満足度について見てみると、「期待を大きく上回っている」、「期待をやや上回っている」、「ほぼ期待どおり」と回答した割合は計68.3%であり、多くの企業が肯定的に評価していることがうかがえる(第2-6-25図)。

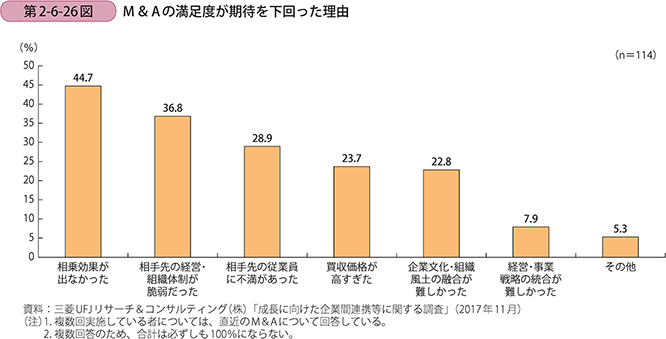

他方で、満足度が期待を下回った企業においては、その理由として「相乗効果が出なかった」を挙げる者が最も多く44.7%を占めている(第2-6-26図)。期待した効果を発揮する上では、事業間のシナジーを発揮していく点が重要といえる。

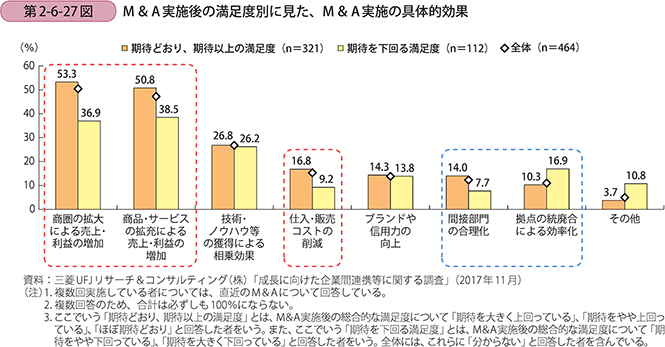

上記のM&A実施後の満足度別に、M&A実施の具体的効果を見ていくと、「期待どおり、期待以上の満足度」の企業では、「商圏の拡大による売上・利益の増加」や「商品・サービスの拡充による売上・利益の増加」といった売上・利益面の向上を通じ、付加価値向上を実感している割合が「期待を下回る満足度」の企業よりも高い(第2-6-27図)。また、効率化の観点では、「期待どおり、期待以上の満足度」の企業では「間接部門の合理化」を実感している一方、「期待を下回る満足度」の企業では「拠点の統廃合による効率化」を感じている割合が高い。

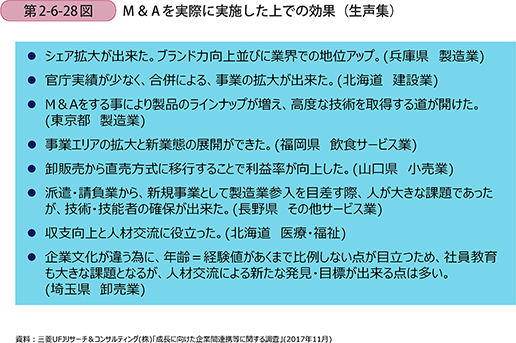

こうしたM&Aを実際に実施上での効果についてより具体的に見ていくと、下記の点が挙げられている(第2-6-28図)。事業規模や事業領域拡大による売上・利益の向上のほかに、人材交流による新たな気付きを効果に挙げる企業も見られる。

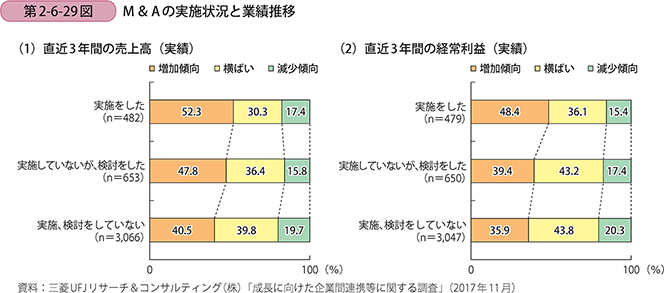

こうしたM&Aの実施と業績の関係について見ていく(第2-6-29図)。直近3年間の売上高(実績)について、M&Aの実施状況別に見ると、「実施をした」企業では、「増加傾向」と回答した割合が実施していない企業に比べて高い。次に、直近3年間の経常利益(実績)について、M&Aの実施状況別に見ると、こちらも「実施をした」という企業の方が、実施していない企業に比べて、「増加傾向」と回答した割合が高い。

事例2-6-6:ハツメックグループ

「M&Aを通じて事業領域を拡大し、付加価値向上を図る企業グループ」

三重県桑名市のハツメックグループは、1954年創業で表面加工を総合的に手掛ける株式会社ハツメック(従業員90名、資本金1,000万円)を中心に、電解研磨や計測・分析機器開発製造を行う株式会社HME(従業員100名、資本金1,000万円)と、赤外線センサーの企画・販売を行うSSC株式会社(従業員6名、資本金1,000万円)の3社からなる企業グループである。

創業以来、ガス器具部品のめっきを主力としていたが、ガス器具が鋳物からステンレスへと置き換わり、事業がなくなるという危機に直面した。これを受け、「下請」型企業から自社製品のブランディングを行う「自立」型企業への転換を目指すようになったという。株式会社HMEは、そのための新事業部門を担う企業として1991年に設立し、計測・分析機器、赤外線センサーの設計開発・製造販売を拡大してきた。

企業のブランディングを進める中で、大企業が新規事業として興した事業の中には想定した成果が得られなかったり、事業の市場規模が限られたりして中止してしまう事業が多いことに気付いた。その一つに大企業の技術者が週末にWEB上で個人として技術を持ち寄り、中止になってしまった事業の完成を目指すコミュニティがあることを知り、その事業をビジネス化することを提案し、2000年にSSC株式会社を作った。同社は、赤外線センサーの応用製品の企画・開発を行い、関連会社で製造しインターネットで販売をしており、自社の新事業の一つになっている。

新事業の立ち上げには、社外リソースの活用も有効であると気付くきっかけとなり、株式会社HMEでM&Aを活用し、大企業では継続が難しくなった事業や倒産した企業の事業、後継者難の企業の事業を相次いで譲り受けている。自社の「企業文化」との統合を大切するため、事業譲渡にこだわっているという。

例えば、2003年に譲り受けた環境分析装置の事業で取得した技術は、SSC株式会社の赤外線センサーの分析装置に採用し、シナジー効果が生まれた。2007年には、赤外線センサー素子の事業を調達先から譲り受けた。事業の選択と集中を図る相手先企業と、赤外線センサー開発に不可欠となる素子事業を入手できる株式会社HMEとの両社にとって大きなメリットがあった。2014年には、M&A仲介会社を通じて、非破壊硬度測定器、音響診断装置の事業を譲り受け、HMEの電子事業部の計測機器関連事業の有力事業となっている。

こうして、M&Aで取得した技術と自社技術とを組み合わせてシナジーを発揮し、新たな製品の開発につなげ、グループとしての付加価値の向上を図っている。今後は、医療機器、分析機器、センサー等のテーマを設定し、M&Aを通じた更なる事業の拡大やグループの成長を目指している。「後継者がいない企業でも将来を見据えて、設備や人材、研究開発への投資を行い、魅力ある事業にしていれば、M&Aをしたい企業はある。こうした企業の磨き上げがM&Aで事業を引き継ぐ上でも重要ではないか。」と服部一彌社長は語る。

事例2-6-7:株式会社アトム

「築き上げた信頼や知名度を活かしつつ、M&Aを契機としてバリューチェーンを拡大させた企業」

徳島県徳島市に本社を置くアトム(従業員30名、資本金4,300万円)は、道路の区画線や標識設置工事等を行う企業である。道路の区画線を引く事業では、徳島県で最古参であり、1965年頃からの道路工事需要の高まりを受けて右肩上がりの成長を遂げてきた。しかし、1985年頃から道路工事等の公共工事需要が減衰したことから新たな需要を開拓するために、既存事業と親和性の高い新事業展開を模索していた。

道路工事に関連して、道路標識の設置等の関連工事も行っていたが、道路標識は他社から仕入れていた。道路標識の製造事業に関心を持っていたところ、四国に2社しかない道路標識の製造事業者の一つである株式会社ナカムラ広報のオーナー経営者から後継者不在を理由とした経営譲渡の相談があり、2006年にM&Aを実施した。

M&Aを行った当時、ナカムラ広報には道路標識の製造部門と工事部門の2つがあったが、業績は芳しくなかった。同社の事業と類似性の高い工事部門については従業員を同社に移籍させて経営の効率化を図った。他方で、道路標識の製造部門は、社名を変えず別会社として残して、培ってきた業界内での信頼や知名度を活かすとともに、経営資源を集中させることで業績を改善させた。

M&Aにより、同社にとっては念願であった道路標識の製造と設置工事を一体で担える体制を確立した。それだけでなく、発注者のニーズやそれに対処する方法等に関する情報が同社に集まるようになった。道路標識の製造と設置工事をワンストップで担える事業者は少ないため、顧客から様々な相談が同社やナカムラ広報に寄せられる。こうした情報を一体のグループとして従業員同士で共有し合うことで、ニーズに対応する解決策を生み出したり、新たな事業のヒントにしたりとグループ各社での顧客対応力を高めることができている。

M&Aのきっかけは、オーナー経営者の後継者不在であったが、現在はM&A以前からナカムラ広報で働いていた宇坂久志氏を社長に据えて経営を任せている。「後継者不在による廃業は良くないと考えている。オーナーがいなくなるから廃業するのでなく、オーナーを一生懸命探して、今いる従業員が経営者になる道も考えるべきではないか。今後もナカムラ広報の経営を任せるリーダーは、社員の中から選びたい。経営の方向性を理解し、経営と現場のバランス感覚の優れたリーダーを選ぶことが重要である。」と同社の東久雄社長は語る。

事例2-6-8:株式会社温泉道場

「同業者の事業を引き継いで再生し、他地域に進出した企業」

埼玉県ときがわ町の株式会社温泉道場(従業員202名、資本金335万円)は、2011年に設立し、温浴施設の開発及び運営を展開している。山﨑寿樹社長は、前職において温浴施設のコンサルティングを行っていたこともあり、経営の厳しい温浴施設の事業を譲り受け、事業再生、運営をしている。

同社は、もともと埼玉県の4店舗のみで展開していたが、2017年2月に三重県の温浴施設「天然温泉ユラックス」の運営事業を株式会社四日市ヘルスセンターから譲り受けた。相手先の社長は、山﨑社長の前職時代から付き合いがあり、同施設の厳しい経営状況を鑑みて、余力のあるうちに事業譲渡をしたいと思っていた。相手先の社長が関係者に対し丁寧な合意形成を図ったこともあり、パート含む従業員約70人と温浴事業に関連する資産や営業権の事業譲渡がなされた。同施設の従業員も同社との統合に期待感を持っていたという。

同施設は、大規模なリニューアルを経て、2017年11月に「四日市温泉 おふろcafe 湯守座」として再スタートしている。事業引継ぎを通して、相手先の雇用の維持や業績改善だけでなく同社としても様々な効果が得られた。リニューアルのための休業期間中は、新しいやり方に慣れてもらうため、相手先の従業員を同社の店舗に招いて業務を学んでもらうなど、研修に参加してもらった。これが異なる企業文化を学ぶきっかけとなり、双方の従業員の成長にもつながった。比較的若い同社の従業員にとっては、地道に丁寧な接客を行う姿勢を学ぶ機会となり、ベテランの多い相手先の従業員にとっては、同社のクリエイティブで柔軟なアイディアに触れる機会になったという。

この店舗は同社にとってFC店舗を除く初めての埼玉県外の拠点となり、県外でも知名度が高まっている。他地域への新規出店は時間が掛かるものだが、事業譲渡により人材確保も含め円滑に進出することができた。地域間の共通点や相違点も把握することができ、今後の事業展開の参考となる情報収集ができている。これに加えて、2018年1月に株式会社四日市ヘルスセンターから旅行事業「丸福観光」も譲り受け、新たに観光・旅行業等への参入が実現し、事業の多角化を促進するきっかけとなると期待されている。

「既に実績のある事業の譲受けは、新たに事業を始めるよりもリスクが低いというメリットがある。経営が厳しい事業を再生することは一般に難しいが、リブランディングにより一定の集客確保は可能と判断していた。前職の頃から、売上1億円以下の企業の後継者不足の実情を見てきたし、現在もかなり多く事業譲渡の話を受けている。温浴施設事業を中心に当社のビジョンに合うものを積極的に引き受けていき、地域の価値創出に貢献していきたい。」と山﨑社長は語る。