4 まとめ

本節では、M&Aを中心とする事業再編・統合の概念を整理した上で、中小企業におけるM&Aの現状と実態を見てきた。我が国におけるM&Aや中小企業向けM&A仲介成約件数等が増加しており、中小企業のM&Aの件数も増加していると推察される。

中小企業で実際にM&Aを行ったことがある企業はまだまだ多くないものの、近年実施した企業が多く、足もとでM&Aが活発化していることがうかがえる。M&Aの実施形態では、事業譲渡と株式譲渡とがおおむね同じであり、事業譲渡も重要な手法であるといえる。

M&Aの相手先企業に着目してみると、60代以上の経営者が多く、事業承継を目的としてM&Aを選択した企業も多い。買い手企業の多くは、事業の拡大を目指しており、こうした事業承継に課題を抱える売り手企業を結び付けていくことで、一層M&Aの件数が増えると期待できる。

相手先企業を見付けたきっかけでは、「自社で相手先を見付けた」や「相手先から直接売り込まれた」といった相対でのM&Aの実施も多いものの、「第三者から相手先を紹介された」が一定割合を占めている。そうした第三者としては、金融機関や仕入先・協力会社、専門仲介機関が多く、M&Aの推進に当たり一定の役割を果たしており、今後もM&Aの推進に向けた役割を果たしていくことが期待されるといえよう。

コラム2-6-4

廃業企業等からの経営資源の引継ぎ

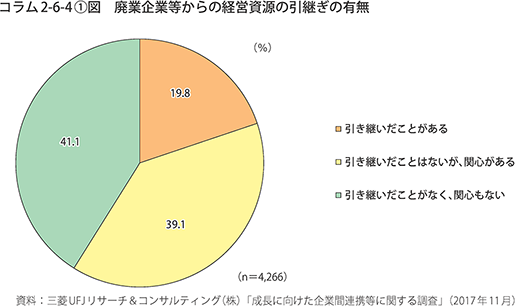

後継者難等から廃業を選択する中小企業も見られる。本コラムでは、M&Aに限らず、こうした廃業企業等から経営資源を引き継いだ企業について見ていく。はじめに、廃業企業等からの経営資源の引継ぎの有無について見たものが、コラム2-6-4〔1〕図である。中小企業で廃業企業等から経営資源を引き継いだことがある企業は19.8%であり、「引き継いだことはないが、関心がある」と合わせると半数を超える。

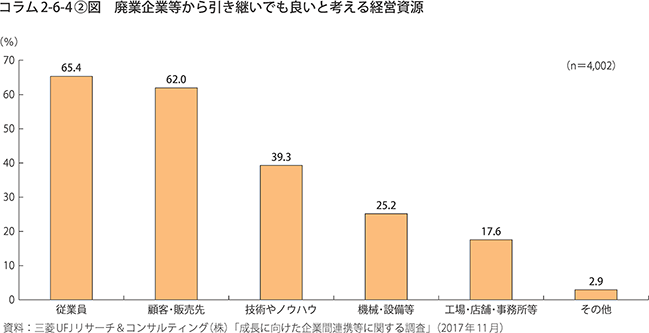

次に、廃業企業等から引き継いでも良いと考える経営資源について見たものが、コラム2-6-4〔2〕図である。「従業員」が65.4%と最も多く、「顧客・販売先」が62.0%で続く。人手不足を背景に従業員を引き継ぎたいと考える企業が多いと推察される。

廃業を考えている小規模事業者の中には、廃業に際して自社の事業や資産を他者に譲りたいと考えている経営者もいる9。M&Aに限らず、こうした廃業企業等の経営資源を引き継がれていくようにマッチングを図ることが重要である。

9 2017年版中小企業白書では、廃業を考えている小規模事業者のうち、小規模法人の経営者の26.3%で「譲りたいと思う」または「できれば譲りたいと思う」と回答しており、個人事業者でも16.4%が同様に回答している。

コラム2-6-5

M&A支援を行う地域金融機関

本節では、中小企業のM&Aの実施実態について見てきた。その中で、金融機関は、M&Aの相手先を紹介された第三者として最も多かった。本コラムでは、こうした金融機関のM&A支援について概観していく。

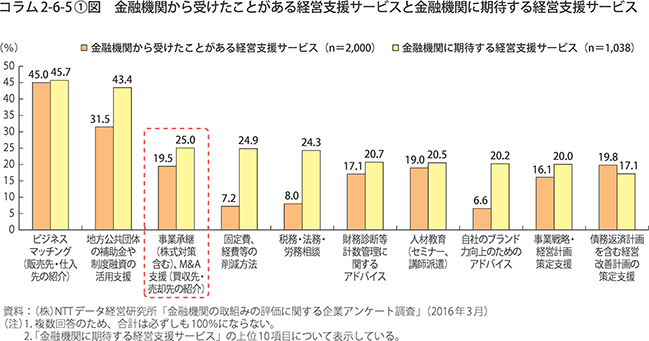

はじめに、金融機関から受けたことがある経営支援サービスと金融機関に期待する経営支援サービスについて、「金融機関の取組みの評価に関する企業アンケート調査10」で見ていく(コラム2-6-5〔1〕図)。「事業承継、M&A支援」について金融機関から受けたことがあるという割合は19.5%であり、金融機関に期待する経営支援サービスとしては25.0%と3番目に多い割合となっている。こうしたことからも、中小企業が「事業承継、M&A支援」を金融機関に期待していることがうかがえる。

10 (株)NTTデータ経営研究所が2016年3月に従業員20人以下の小規模企業15,000社を対象に実施したアンケート調査(回収率8.2%)。

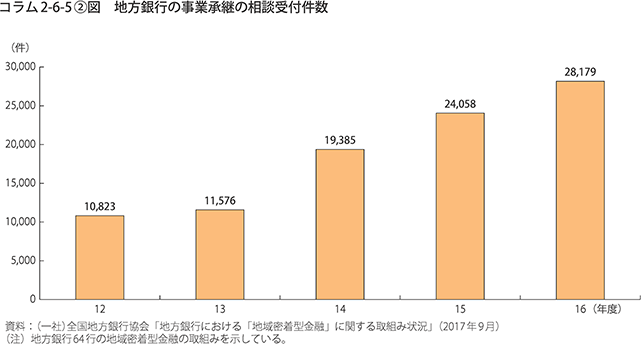

では、実際に金融機関の支援はどの程度行われているだろうか。はじめに、地方銀行の事業承継の相談受付件数について見てみると、直近の2016年度では2012年度に比べて、2.6倍になっており、積極的に対応している(コラム2-6-5〔2〕図)。

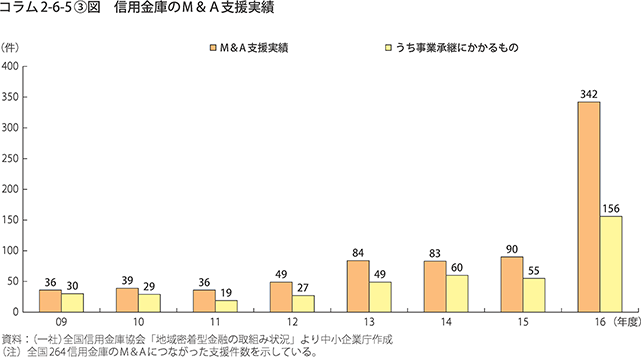

次に、信用金庫のM&A支援実績について見てみると、2016年度では2009年度に比べて約10倍となっており、積極的に支援を行っている(コラム2-6-5〔3〕図)。

事例2-6-4:株式会社河西精機製作所

「後継者難から倒産した企業の事業を引き継ぎ、サプライチェーンを維持し、事業領域の拡大をした企業」

長野県諏訪市の株式会社河西精機製作所(従業員70名、資本金1,500万円)は、高硬度の難削材の外径0.10mmといった微細精密加工を得意とする切削加工会社である。同社は、1951年にオルゴール部品の製造を開始し、その後、大手電子機器メーカー向け電子機器関連の切削部品の製造販売を主力としてきた。リーマン・ショックにより、大幅な受注減少を経験したことから、電子機器以外の取引先拡大を目指してきた。

そのような中、2013年に、後継者難による先行き不透明さから自己破産を検討している企業が近隣にあるという情報を取引先から入手した。取引先は、その企業の一事業部に納期が二週間後に迫った発注をしていたが、重要な部品であったためサプライチェーンへの影響も懸念していた。同社には、その事業を救済してほしいという依頼であった。

その事業の売上高は大きくなかったものの、自動車部品向けの設計や組立に独自の技術を有しており、その技術を高く評価されて、世界的自動車部品メーカーと直取引をしていた。そこで、同社の公認会計士やコンサルタントの支援を受けながら、事業に関する従業員5名と切削機械、及び取引関係を引き継いだ。短期間で話をまとめることができ、取引先の納期にも間に合い、サプライチェーンの維持を図れた。取引関係を引き継ぐに当たっては、条件面の見直しも行い、事業の収益性も改善した。

現在は同社の一事業所として運営している。従来は、本社のみであったが、複数事業所を構えることとなったため、管理会計に詳しい公認会計士やコンサルタントの指導を受け、事業所別の採算管理を強化している。M&Aを行うためには、相応の管理体制を整える必要があるという。

「自動車部品は、電子部品と異なる加工のノウハウや技術、認証制度への対応が必要であり、一から取引先を開拓すると大変時間が掛かります。確かな技術を持つ人材や、大手との取引口座の引継ぎは、大変魅力に感じました。地元でも廃業する企業が増える中で、小さいながらも優れた技術や人材のいる事業について、廃業する前に情報を入手できれば、引き継いでいきたい。」と河西克司社長は話す。

事例2-6-5:ツルヤ化成工業株式会社

「業績が厳しい外注先を垂直統合した企業」

山梨県韮崎市に本社を置くツルヤ化成工業株式会社(従業員51名、資本金8,015万円)は、甘味料や、食品添加物、健康食品、高機能性食品等の製造及び販売を行う企業である。自社製品の製造・販売から大手食品会社のOEM事業まで、幅広く手掛けている。

同社は、従来、業務用販売が主であったが、販売先から「スティック状の個別包装まで行って納品をしてほしい」との要請を受け、近隣の企業にこの個別包装作業を外注していた。しかし、この外注先企業は、取引を継続するうちに過剰債務を抱えるなど厳しい経営状況になっていった。同社としては、販売先からの個別包装のニーズが年々増している中、新たな外注先を探すのには時間が掛かるため、外注先の社長に対して、同社が事業を引き継ぐことを打診した。

約10年前に外注先から個別包装の事業を引き継いだ。外注先の設備や営業権、債務等を引き継ぎ、パートを含む希望者全員の雇用が維持された。厳しい経営状態から設備投資が行き届いておらず、作業場が老朽化していたため、工場を新設するなどの追加投資も行った。固定費が増加し、より多くの受注確保が必要となったため、既存顧客にとどまらず新規顧客の開拓にも積極的に取り組むことができたという。

結果として、川下の小分け事業へと事業領域を広げ、同社の付加価値向上に貢献した。小分けを外注する同業他社が多い一方で、同社は製造から小分けまでのプロセスを一貫対応できるようになり、品質管理体制も向上させることができた。こうした一貫体制が同社の大きな強みとなっている。外注先企業の主要取引先であった大手食品会社も、同社の取引先となり、営業上のアピールポイントにもなった。

「今後、人口減少が進む中である程度の企業規模にならなければ、事業を継続していくことが難しくなるのではないか。M&Aは、事業の取得や相手先の事業承継という効果だけでなく、人手不足の時代に採用のコストを掛けずに労働力を得られるという点でもメリットがある。買収先は小規模事業者でも良く、機会があればM&Aを実施していきたい。」と齋藤茂樹社長は語る。