第2節 M&Aの現状と実態

本節では、中小企業におけるM&Aの現状と実態を見ていく。はじめに、本章におけるM&Aを中心とする事業再編・統合について概念を整理する。その上で、M&Aの現状と実施企業の実態について見ていく。

1 事業再編・統合(M&A)とは

〔1〕M&Aの概念整理

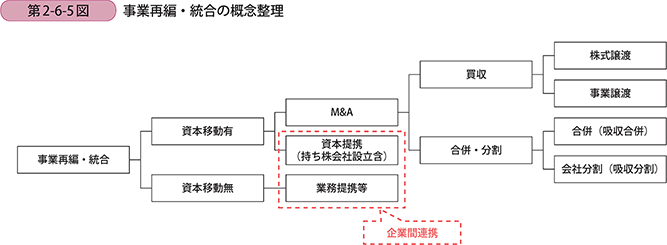

はじめに、2015年3月に策定された『事業引継ぎガイドライン』等を参考に本章で扱う事業再編・統合と各手法を整理したものが第2-6-5図である。

これらの手法ごとの特徴については、下記で細かく見ていくこととしたい。

〔2〕株式譲渡

株式譲渡とは、譲渡企業のオーナー(株主)が所有している発行済株式を譲受企業に譲渡することで子会社となる手法をいう。譲渡企業の株主(及び経営者)が変わるだけで、従業員等の会社内部の関係や、会社の債権債務、第三者との契約、許認可等は原則存続することができ、手続きも他の方法に比べて相対的に簡便であるとされる。

〔3〕事業譲渡

事業譲渡は、譲渡企業が有する事業の全部または一部を譲渡する手法(工場、機械等の資産や負債に加え、ノウハウや知的財産権等も含む)をいう。資産、負債及び契約等を個別に移転させるため、債権債務、契約関係、雇用関係、許認可を、一つ一つ同意を取り付けて切り替えていかなければならないことから、手続きが煩雑になりがちであるとされる。他方で、個別事業・資産ごとに譲渡が可能なことから、事業の一部を手元に置いておく対応も可能となるため、譲受企業にとっては、特定の事業部門(資産負債等)のみを買収できるため、効率的というメリットがあるとされる。

〔4〕合併(吸収合併)

合併とは、二つ以上の会社を一つの法人格に統合する手法をいう。会社の全資産負債、従業員等を譲受企業(合併存続会社)に移転し、譲渡企業は消滅する。譲渡企業の株式は、原則、譲受企業の株式に一定の比率で交換される。法的に一つの法人となることから結合は強くなる一方で、組織や人材も統合することから、合併しようとする企業同士の雇用条件の調整や、事務処理手続きの一本化等が難しくなることも想定される。なお、譲受企業にとっては、会社全体を包括承継することから、簿外債務等に注意する必要があることと、自社株式を対価とする合併の場合、買収費用は原則不要だが、譲渡企業の株主が自社の一部株主となる点に留意が必要である。

〔5〕会社分割(吸収分割)

会社分割とは、原則として複数の事業を行っている会社が、ある事業部門のみを子会社又は兄弟会社として切り出し、その一方の会社を譲受企業に株式譲渡、または合併(吸収分割)する手法をいう。会社分割は、労働契約承継法によって分割事業の雇用が保障されることから、従業員の現在の雇用がそのまま確保されるメリットを有する。また、契約関係がそのまま分割した新会社に移転することや、許認可についても移転できるものがある5。譲受企業にとっては、特定の事業部門のみを買収できるため効率的というメリットがある。

5 許認可の移転の可否については、当該許認可を所管する官庁に確認されたい。

〔6〕資本提携

資本提携は、業務提携等を更に強固にするために、支配権を持たない範囲で相互の株式を持ち合うことや、一方の会社の株式の取得、第三者割当増資の引受け等を行う手法をいう。

〔7〕業務提携等

業務提携等は、資本の移動を伴わない契約関係等を通じて企業間の業務上の協力関係を築く手法(共同研究・開発や、共同物流、共同仕入等)をいう。

以下、本章では、M&Aを「株式譲渡」、「事業譲渡」、「合併(吸収合併)」、「会社分割(吸収分割)」を指すものとし、詳細に分析していく。また、本章でいう「企業間連携」とは、「業務提携等」に加えて、「資本提携」も含むものとしてコラム2-6-1にて実施実態を見ていくこととする。

コラム2-6-1

企業間連携の実態

企業間連携は、従来から経営資源の乏しい中小企業において活用されてきた手法ではあるが、近年はIT技術の進歩やシェアリングエコノミー6の浸透で他社の経営資源に対する接点が変化しつつあり、企業間連携の在り方にも変化が生じることが考えられる。本コラムでは、そうした企業間連携の実態について概観していきたい。

6 2016年6月の内閣官房IT総合戦略室「シェアリングエコノミーに関する検討経緯」によると、シェリングエコノミーを、「個人等が保有する活用可能な資産等をインターネット上のプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」としている。

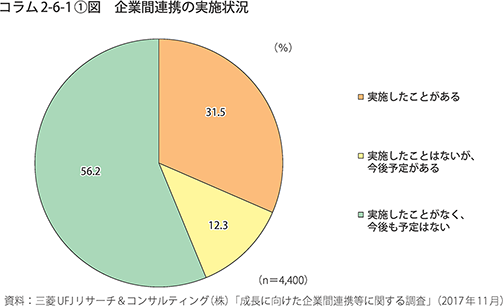

はじめに、企業間連携の実施状況について見てみると、実施したことがあると回答した企業は3割となっている(コラム2-6-1〔1〕図)。

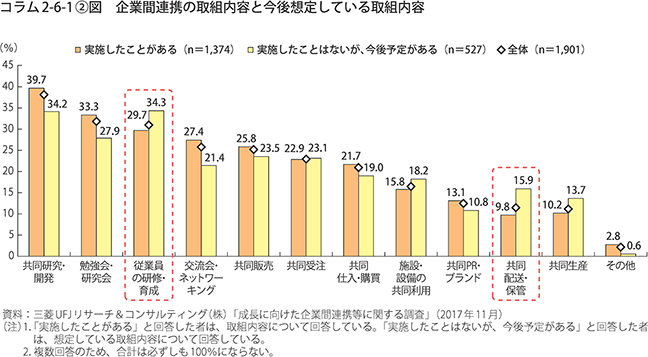

企業間連携の取組内容と今後想定している取組内容について見てみると、「実施したことがある」という企業では、「共同研究・開発」が最も多い。他方で、「実施したことはないが、今後予定がある」という企業が想定している取組内容では、「従業員の研修・育成」を挙げる企業が最も多い(コラム2-6-1〔2〕図)。また、「共同配送・保管」については、「実施したことがある」企業に比べ、「実施したことはないが、今後予定がある」企業で関心が高いことがうかがえる。人手不足が深刻化する運送・物流領域での合理化策の一つとして企業間連携を検討する企業もいると推察される。

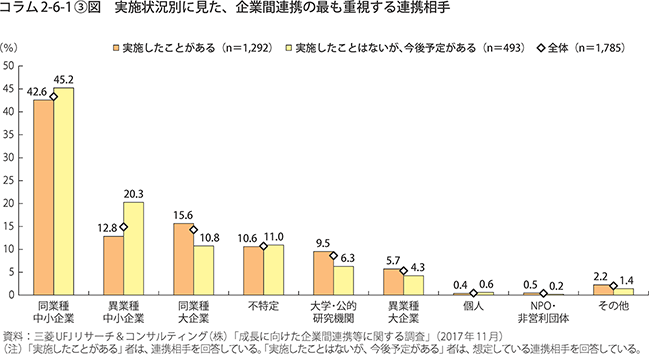

次に、企業間連携の実施状況別に、企業間連携の最も重視する連携相手に見ていくと、「実施したことがある」企業では、「同業種中小企業」を挙げる者が最も多い(コラム2-6-1〔3〕図)。

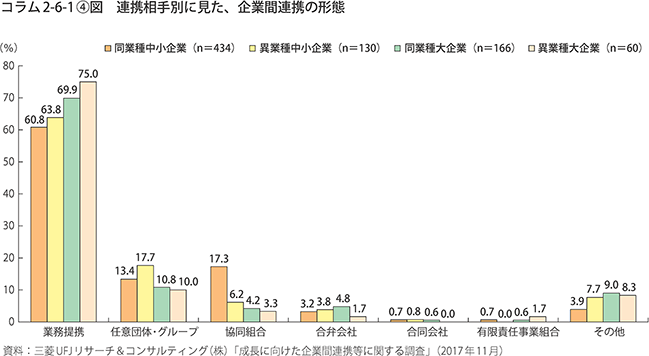

企業間連携の形態は最も重視する連携相手の業種や企業規模で異なることが考えられるため、最も重視する連携相手を「同業種中小企業」、「異業種中小企業」、「同業種大企業」、「異業種大企業」の4つに分けて見ていく(コラム2-6-1〔4〕図)。企業間連携の形態は、「業務提携」が最も多く、連携する相手が大企業や異業種であるとその割合がより高くなっていることが見て取れる。

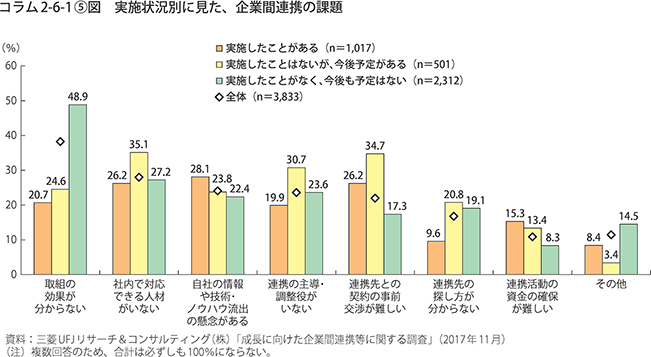

こうした企業間連携の課題を実施状況別に見てみると、「実施したことがある」企業では、「自社の技術や技術・ノウハウ流出の懸念がある」が最も多い。「連携先との契約の事前交渉が難しい」といった課題を挙げる企業も多いことから、こうした技術やノウハウ等の知的資産の取り扱いを契約で定めることが課題となっていることがうかがえる。他方で、「実施したことがなく、今後も予定がない」企業では、「取組の効果が分からない」が多く、「実施したことがないが、今後予定がある」企業では、「社内で対応できる人材がいない」や「連携先との契約の事前交渉が難しい」といった課題を挙げる者が多い(コラム2-6-1〔5〕図)。

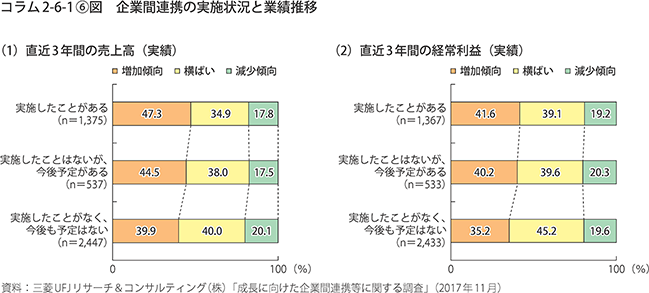

こうした企業間連携の実施状況と業績推移について見てみる(コラム2-6-1〔6〕図)。はじめに直近3年間の売上高(実績)について、企業間連携の実施状況別に見ると、「実施をしたことがある」企業では、「増加傾向」と回答した割合が実施したことがない企業に比べて高い。次に、直近3年間の経常利益(実績)について、企業間連携の実施状況別に見ると、こちらも「実施をしたことがある」という企業の方が、実施したことがない企業に比べて、「増加傾向」と回答した割合が高い。一定程度は、企業間連携の実施効果といえよう。

コラム2-6-2

中小企業組合の現状

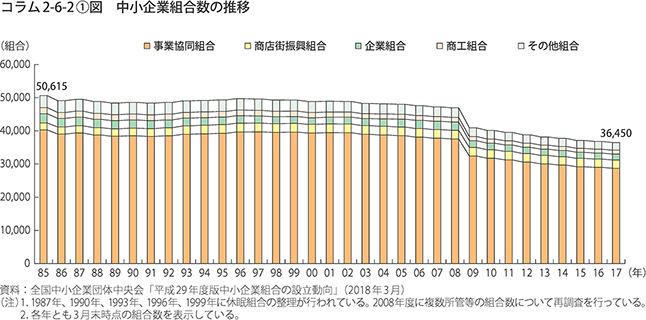

以下では、事業再編・統合の一形態ともいえる、中小企業組合の現状について見ていく。コラム2-6-2〔1〕図は、全国中小企業団体中央会「平成29年度版中小企業組合の設立動向」をもとに、中小企業組合数の推移について見たものである。これによると、中小企業組合数は1985年の50,615組合から2018年では36,450組合まで減少している。

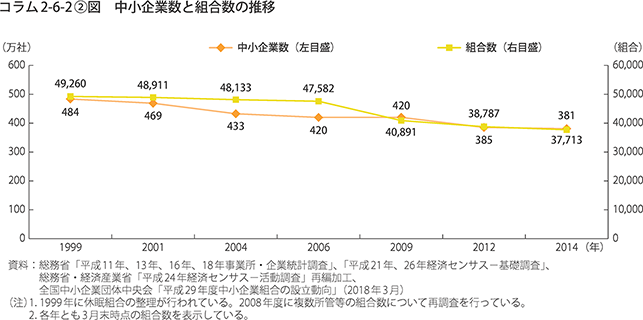

中小企業数と中小企業組合数の推移について見たものが、コラム2-6-2〔2〕図である。これによると、中小企業組合数は中小企業数の減少と同様に減少していることが分かる。

人手不足が深刻化する中で、中小企業が経営基盤を強化し、不足している経営資源を補っていくためには組合組織の活用を改めて検討することも有効であると考えられる。

事例2-6-2:ミツフジ株式会社

「事業承継を機に他社との連携を強化し、付加価値を向上させた企業」

京都府精華町のミツフジ株式会社(従業員35名、資本金11億7,450万円)は、銀メッキ導電性繊維「AGposs(R)」の製造・開発、及びそれを活用したウェアラブルIoT製品「hamon(R)」の開発・製造・販売を手掛ける企業である。

同社は、1956年に西陣織の着物帯工場として創業し、レース生地等の様々な繊維製品に展開し、先代社長の時代に銀メッキ導電性繊維AGposs(R)を開発した。導電性で世界トップクラスの性能を有しており、大手電機メーカーや大手繊維メーカーとの取引を行っていた。優れた機能性を有する製品がありながらも、その他の取扱製品の種類が多く取引先に左右される下請けという側面が強いため、年々製品単価と取引量が落ち込む中、厳しい業況にあった。

2014年に三代目社長に就任した三寺歩氏は、同製品の優位性に自信を持っていたため、それ以外の製品の取扱を一切止めて同製品のみに事業を絞った。その結果、一時は年商が1,000万円程度までに落ち込んだものの、支出も抑えることができた。地道に販売先を回る中で、三寺社長は大手IT企業での営業経験も豊富であったことから、AGposs(R)とIT技術を組み合わせたウェラブル製品に活路を見いだした。販売先も同様の製品開発に取り組んでいたものの、量産につながっていなかったため、自社開発に取り組み、ウェアラブルIoT製品のhamon(R)が誕生した。hamon(R)は同社の銀メッキ導電性繊維を独自の織り方で織り、身に着けることで高精度な生体情報を収集できる。介護・福祉や建設、スポーツ等の様々な活用が見込まれ、2017年12月期に売上高3億円を超える急速な成長を実現している。

同社は、様々な企業間連携を手掛け、製品の向上に務めている。特に、資本提携を重視しており、大企業から出資を受けて得た資金で製品開発や工場建設を進めている。資本関係を結ぶことにより、出資企業とは同社製品のフィードバックや販路開拓においてより密接な連携ができており、品質向上を加速させている。さらに、同社では資本提携先から出向者を受け入れ、連携先の専門的知見を社内に取り入れながら、結び付きを強化させ、事業も推進している。

今後も、事業規模を問わず、対等なパートナーとして連携しながら、新しい価値を創出し顧客に届けることを目指している。「事業承継では、事業の可能性を否定しないことが一番大事である。時代が変化し、親である先代経営者がダメだと思っていた事業でも、やり方を変えることで飛躍できる。やり方を変えるために捨てたところもあるが、『ものづくり』という企業文化は守っている。『良い物を作る』だけでなく、『価値を提案する』ことの重要性を認識する必要があり、大企業が必要とする価値を把握し提案できれば、中小企業が資本提携を受け、事業を発展させることはできる。」と三寺社長は語る。

事例2-6-3:うなぎいも協同組合

「中小企業一社のみの取組から地域を巻き込んだ連携事業へと発展させ、地域ブランドを確立し付加価値創出した協同組合」

静岡県浜松市のうなぎいも協同組合は、さつまいもの産地化と関連商品のブランド化を行って、地域を活性化し「農業生産者の所得向上」を目指す協同組合である。

同組合を設立し理事長を務める伊藤拓馬氏は、浜松市で造園業と草木ゴミ処理業を営む有限会社コスモグリーン庭好(従業員11名、資本金900万円)に勤務していた。同社取締役であった伊藤氏は、地域の農業者に担い手がおらず耕作放棄地が増え続けていることを知り、同社の新事業として農業に参入することを決定付けた。剪定枝や刈草等を堆肥にして販売していた同社のノウハウを活かし農業生産を開始したが、台風等の天候の影響もあり、さつまいもしか収穫できなかった。生産技術が未熟であったこともあり、形や大きさ等の品質にばらつきが大きく、青果物として売り物にできなかった。さらに、販売価格が安く、天候等リスクも大きいため同社の事業としては限界があった。

そこで、堆肥化技術を応用して、市内のウナギの加工工場から無償で譲り受けたウナギの頭や骨等を混ぜた堆肥でさつまいもを栽培し、浜松の地域産品としてブランディングをすることを考えた。販売面も、青果として売るのではなくカットやペーストにすることで、菓子等の加工食品の材料とすることを目指した。こうして、同社を中心に、浜松市内の養鰻業者、農業生産法人と連携し開発したのが、「うなぎいも」である。2011年に、農林水産省の6次産業化法認定を受け、「うなぎいもプロジェクト」が発足した。

「うなも」というキャラクターを作成し、HPやブログ、SNS等の情報発信を強化することで、より多くの生産者の確保を目指した。その結果、芋の生産を行う個人や法人だけでなく、食品加工、流通、販売、広告、資材、サービス等の幅広い企業・個人が集まった。2013年5月からは協同組合となり、組合員が収穫した芋を一手に買い取り、収穫後の選別や根切り、洗浄等を一括して手掛けている。製菓材料用として芋をペースト状に加工する作業も引き受けており、出荷作業を効率化している。耕作放棄地や遊休農地を有効活用し、生産者の裾野を広げている。現在は、生産者35者、個人150名、企業50社の多種多様なメンバーが集まっている。

商品化も、2012年に発売した「うなぎいもプリン」に始まり、その後プロジェクトメンバーである、和洋菓子製造販売業者の株式会社たこ満(従業員380名、資本金5,000万円)からの提案で、「うなぎいもタルト」や「うなぎいもどら焼き」が発売された。他社からもそれに続き、多くの商品が提案されるようになった。商品化には、「うなぎいものファン」として参加する消費者の審査をパスする必要がある。各社の試作品を試食し、味の評価や不満点等を指摘してもらっている。同組合は、このように「うなぎいも」や「うなも」を使用している製品を「うなぎいもブランド認定商品」として商標やブランドを管理しているこれらに関するロイヤリティ報酬を会員から受け取り、その収入をもとにブランド認定審査や商標・著作権の保護、デザイナー報酬等、ブランド向上の取組に還元している。

「一社の中小企業ではできない取組が、多くの企業や個人と連携することで、実現できている。2014年から海外展開も進め、既にシンガポール、台湾、香港、タイに出荷を開始している。今後も「うなぎいも」の市場を拡大させ、地域の活性化と農業生産者の所得拡大につなげていきたい。」と伊藤理事長は語る。