第4節 付加価値の向上及び先進的なIT利活用

前節までは主に効率化や省力化につながるIT利活用に着目してきた。第4節では付加価値を向上させるIT利活用と、先進的なIT利活用を取り上げる。

1 付加価値の向上と企業間連携

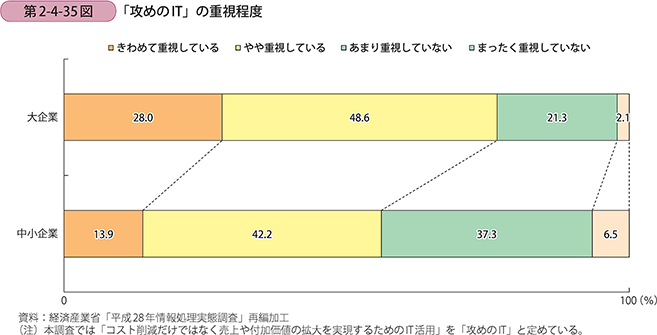

労働生産性を向上させるためには、分母の労働投入量だけではなく、分子の付加価値への着目も重要である。コスト削減だけではなく売上や付加価値の拡大を実現するためのIT活用は「攻めのIT」とも称されており、経済産業省では「攻めのIT活用指針」9の策定や「攻めのIT経営中小企業百選」10の選出で「攻めのIT」の促進に取り組んでいる。

9 詳細は経済産業省ホームページを参照。(http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dounyu_guidelines/)

10 詳細は経済産業省ホームページを参照。(http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/it_keiei/100sen.html)

〔1〕攻めのITの重視程度

大企業には及ばないが、中小企業においても「攻めのIT」を重視する企業は過半数を占める(第2-4-35図)。

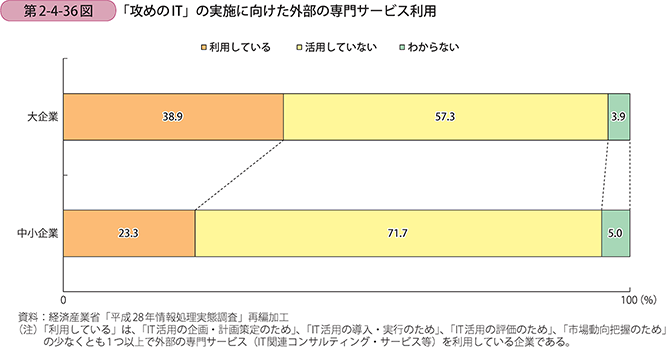

〔2〕攻めのITと外部活用

第2-4-36図は、「IT活用の企画・計画策定のため」、「IT活用の導入・実行のため」「IT活用の評価のため」、「市場動向把握のため」の少なくとも1つ以上で外部の専門サービス(IT関連コンサルティング・サービス等)を利用しているかを示している。大企業には及ばないが、中小企業においても「攻めのIT」の実現に向けて外部の専門サービスを利用している会社が2割強存在する。

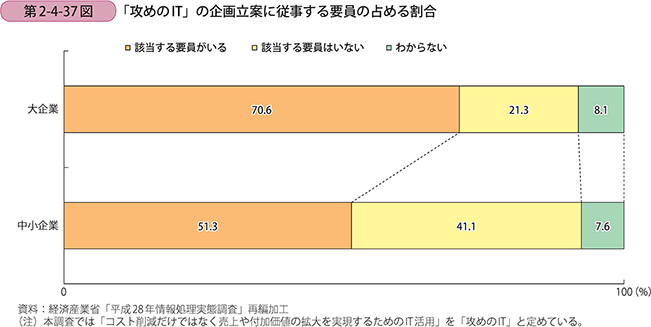

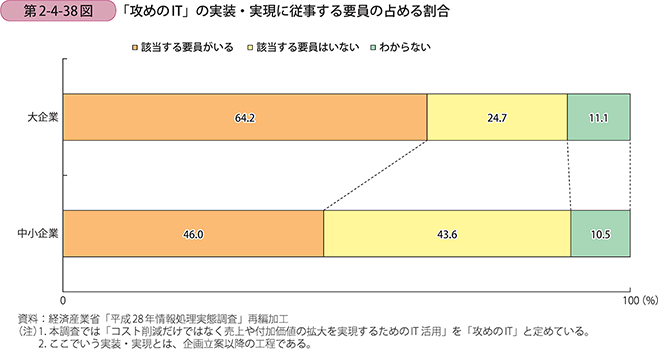

〔3〕攻めのITと対応人材の有無

大企業には及ばないが、中小企業においても「攻めのIT」の企画立案や実装・実現(企画立案以降の工程)に従事する要員は5割前後の会社で存在する(第2-4-37図、第2-4-38図)。

〔4〕攻めのITと対応人材の所属部署

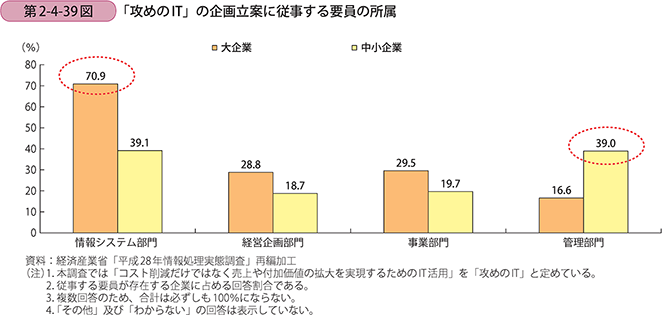

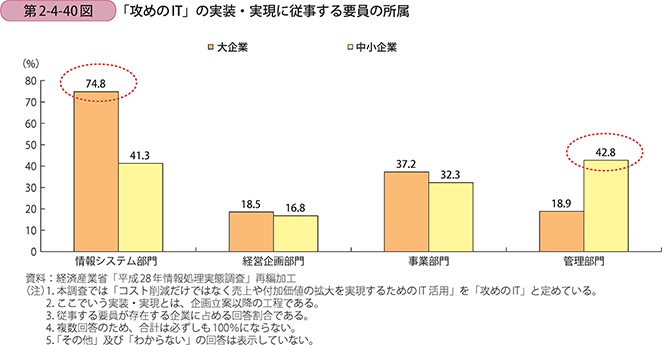

「攻めのIT」の企画立案や実装・実現に従事する要員の所属部署を見ると、大企業では情報システム部門が最も多いが、中小企業では管理部門が最も多い(第2-4-39図、第2-4-40図)。ITの専門部署を持たず管理部門で兼務している中小企業が多いためだと思われる。

〔5〕攻めのITと企業間連携

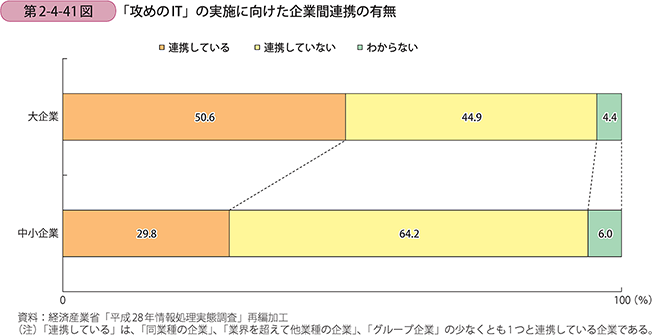

大企業には及ばないが、中小企業でも約3割の企業は企業間連携を行っている(第2-4-41図)。

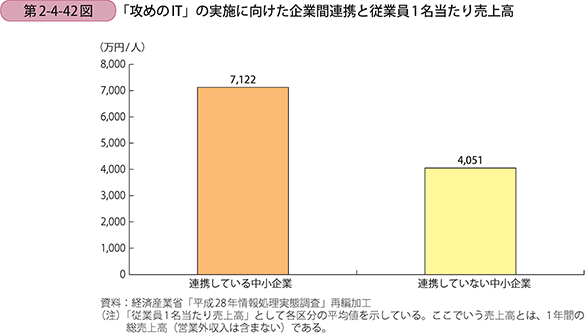

中小企業における企業間連携の効果を見ると、連携していない会社より連携している企業の方が、従業員1名当たり売上高の平均値が高いことが分かる(第2-4-42図)。

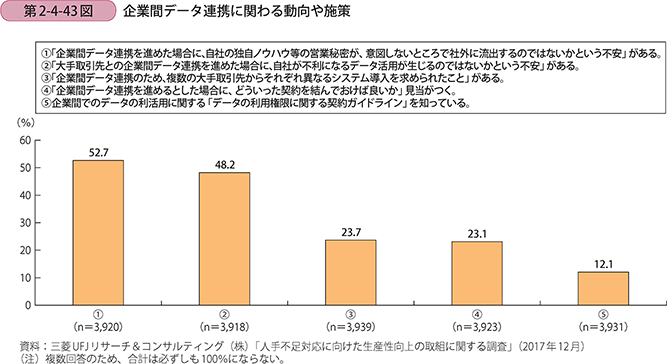

〔6〕企業間データ連携

ITの利活用による企業間連携においては企業間データ連携が重要な役割を果たすが、スマートSME(中小企業)研究会等では、中小企業における企業間データ連携のマイナス面が懸念事項として指摘されている。第2-4-43図は、これらの指摘事項をもとに企業間データ連携の動向を把握した結果である。

営業秘密の社外流出による不安や、大手取引先との関係が不利になる不安は、約5割の中小企業が感じている。また、企業間データ連携のために大手取引先から異なるシステム導入を求められたことのある中小企業は2割強である。契約関連について見ると、「『企業間データ連携を進めるとした場合に、どういった契約を結んでおけば良いか』見当がつく。」と答えた中小企業は2割強、「企業間でのデータの利活用に関する『データの利用権限に関する契約ガイドライン11』を知っている。」と答えた中小企業は1割強である。

11 詳細は経済産業省ホームページを参照。(http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html)

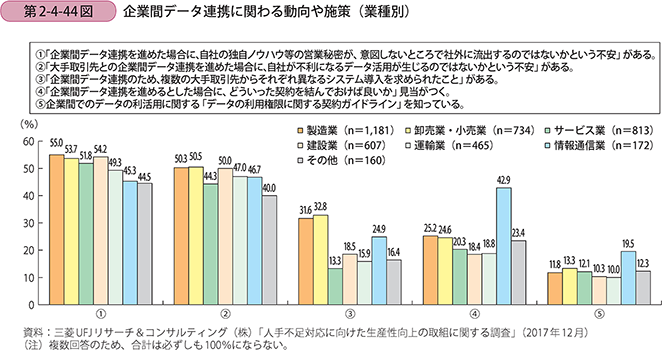

業種別に見ると、営業秘密の社外流出による不安や、大手取引先との関係が不利になる不安は、製造業と卸売業・小売業と建設業が他業種よりも若干高いことが分かる(第2-4-44図)。実際に企業間データ連携のために異なるシステム導入を求められたことのある中小企業は製造業と卸売業・小売業で特に多い。

対応策となる契約について見ると、「『企業間データ連携を進めるとした場合に、どういった契約を結んでおけば良いか』見当がつく。」も、「企業間でのデータの利活用に関する『データの利用権限に関する契約ガイドライン』を知っている。」も情報通信業で高いことが分かる。