第2節 IT利活用の効果向上と業務領域間の機能連携

第2節では、IT利活用の効果を高める業務領域間の機能連携に着目し、機能連携が労働生産性を向上させることを確認する。また、業務プロセスの見直しがITによる労働生産性向上にも寄与していることを確認する。さらに、ITツールの種類に着目してPCインストール型の業務パッケージソフトと比べた場合、クラウド・サービスを利用している方が業務領域間の機能連携が進んでいることを確認する。

1 ITにおける業務領域間の機能連携

〔1〕IT導入程度と業務領域間の機能連携

ある作業で入力したデータと同じデータを別の作業で入力するのでは業務効率は上がらない。ある作業で入力したデータが別の作業にも自動的に入力されるようにできないかという考え方が業務領域間の機能連携の根底にある。以下は、業務領域間の機能連携の一例である。

●給与計算の結果が、会計処理にも自動的に反映される(人事・労務と財務・会計の連携)。

●受発注の処理と在庫の変動が連動している(受発注と在庫管理の連携)。

●新規取引先を顧客管理データベースに登録すると、受発注システムからも利用できる(顧客管理と受発注の連携)。

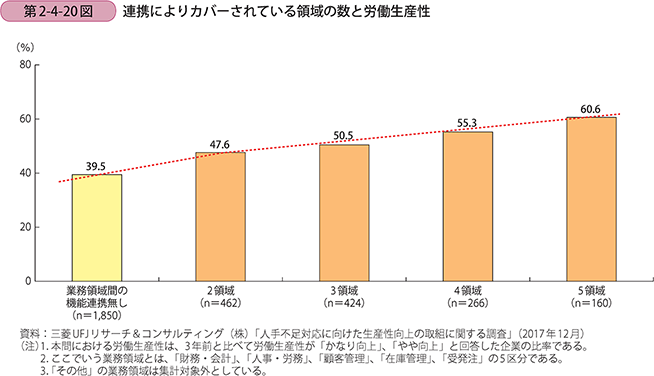

前節で見たIT導入段階別に業務領域間の機能連携状況を見てみると、ボトム層、ミドル層、トップ層と上がるにつれて業務領域間での機能連携が行われている企業の割合が高くなっていることが分かる(第2-4-17図)。

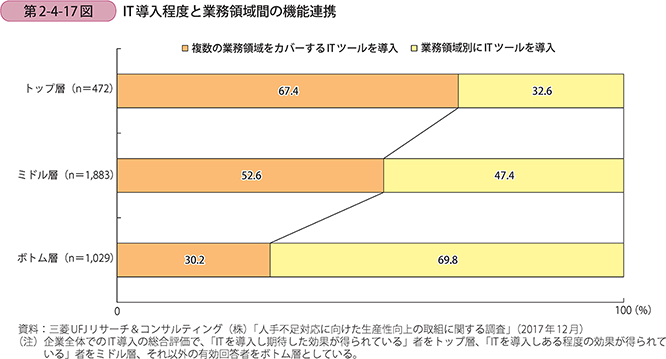

また、IT導入段階別に3年前と比べた労働生産性を見てみると、ボトム層、ミドル層、トップ層と上がるにつれて3年前と比較した労働生産性が向上している企業の割合も高くなっていることが分かる(第2-4-18図)。

〔2〕業務領域間の機能連携と労働生産性

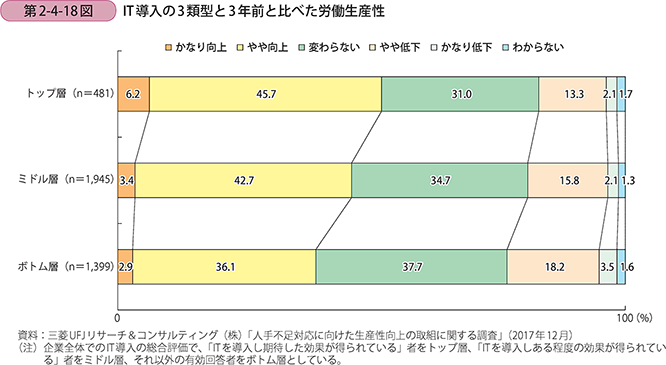

業務領域間の機能連携と3年前と比べた労働生産性を見てみると、業務領域間の機能連携が行われている企業の方が、3年前と比べた労働生産性が向上している企業の割合が高くなっていることが分かる(第2-4-19図)。業務領域間の連携が生産性向上の一因だと考えられる。

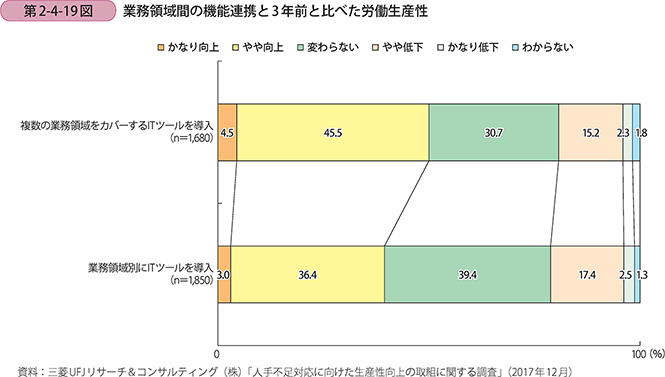

さらに、連携されている領域数別7に労働生産性が向上した企業の割合を見てみると、連携されている領域数が多いほど、労働生産性を向上させている企業の割合も高いことが分かる(第2-4-20図)。業務領域間の連携が生産性向上の一因だと考えられる。

7 ここで業務領域とは、財務・会計、人事・労務、顧客管理、在庫管理及び受発注の5領域としている。業務領域ごとの連携の状況については、付注2-4-1を参照。