2 ITの導入・利用の課題

〔1〕ITの導入・利用を進めようとする際の課題

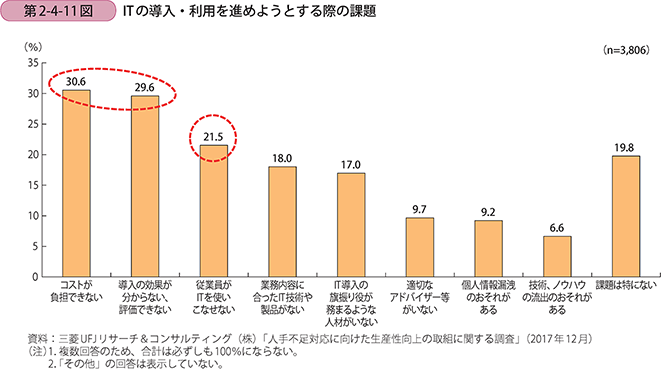

ITの導入・利用を進めようとする際の課題を回答比率の高い順に見ると、「コストが負担できない」と「導入の効果が分からない、評価できない」が約3割と高く、次いで、「従業員がITを使いこなせない」が約2割と続くことが分かる(第2-4-11図)。費用対効果と人材面の2点が主要な課題である。

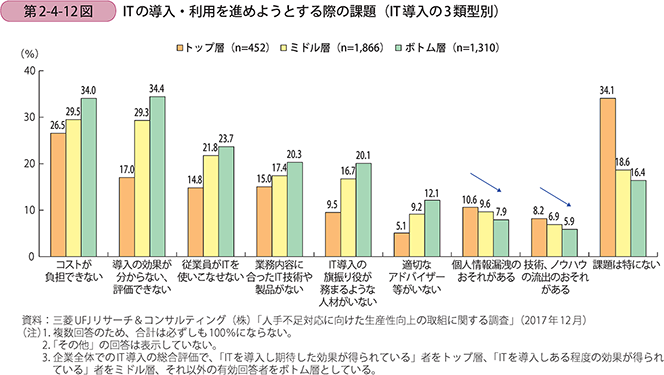

前項で見たIT導入の3類型別にITの導入・利用を進めようとする際の課題を見ると、この傾向は、IT導入が効果を上げているトップ層でも、IT導入が進んでいないボトム層でも大きくは変わらないが、特にボトム層で比率が高いことが分かる(第2-4-12図)。費用対効果と従業員のITスキルが大きな導入障壁になっていると考えられる。他方、「個人情報漏洩のおそれがある」と「技術、ノウハウの流出のおそれがある」は、ボトム層よりもトップ層の方が課題として挙げていることから、IT導入が進むにつれて顕在化される課題であると推察される。

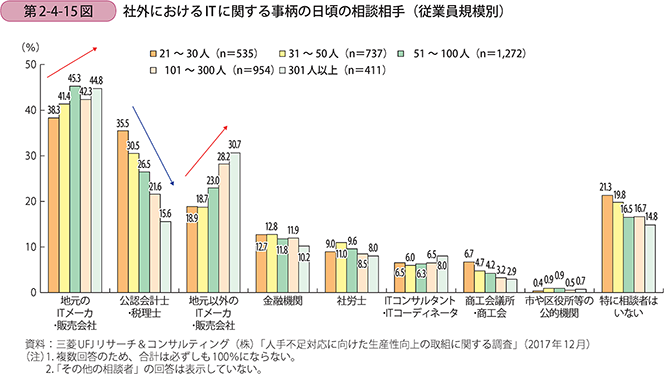

〔2〕社外におけるITに関する事柄の日頃の相談相手

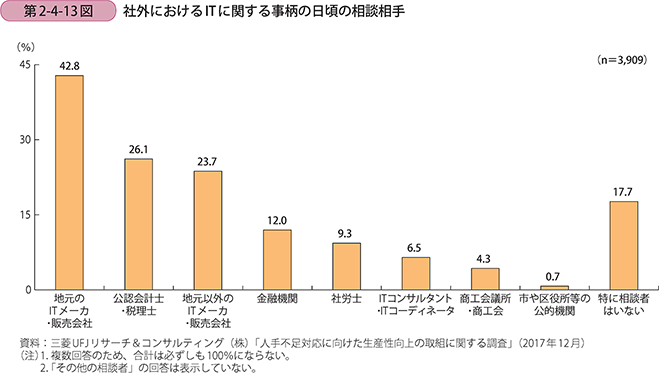

IT導入の課題である「導入の効果が分からない、評価できない」に対しては、効果を分かるように説明できる支援者の助けが必要である。ITに関する日頃の相談相手が社外にいるかを見ると、「地元のITメーカ・販売会社」が約4割と最も高く、次いで、「公認会計士・税理士」と「地元以外のITメーカ・販売会社」が25%前後で続く(第2-4-13図)。

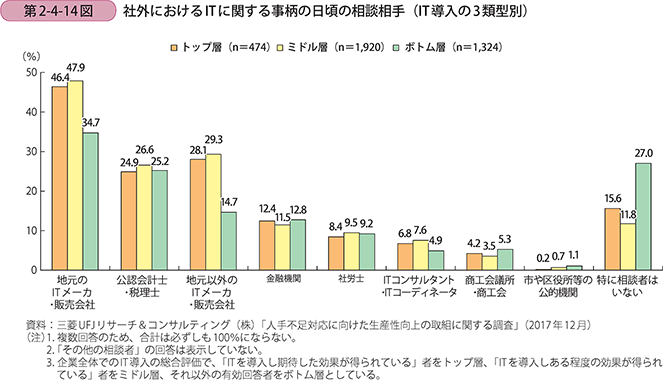

IT導入の3類型別に見ても、「地元のITメーカ・販売会社」、「公認会計士・税理士」、「地元以外のITメーカ・販売会社」の比率が高いという傾向は変わらないが、「特に相談者はいない」はボトム層が突出していることが分かる(第2-4-14図)。中小企業がIT導入を推進するには、第一に相談相手を見つけること、第二に相談相手からIT導入の効果や評価について教わることが重要である。

また、従業員規模別に見た場合、従業員規模が小さくなるにつれて、「公認会計士・税理士」は比率が高まっている(第2-4-15図)。規模の小さい企業にとっては、「地元のITメーカ・販売会社」とともに日頃の経営相談等に応じてもらえる相手がIT導入の重要な鍵となるものと考えられる。

ここまでは、中小企業がITを導入する際の課題と相談相手の状況を見てきた。最大の課題がコスト負担であることを踏まえると、これからのIT導入においてはクラウド・サービスの活用が有効であると考えられる。クラウド・サービスの利点として下記の4点が挙げられている4。

4 中小企業庁スマートSME(中小企業)研究会「中間論点整理概要」(2017年6月)

【クラウド・サービスの利点】

●サーバー等の設備を自ら保有することが不要。技術者の常駐も不要。

⇒ 導入が比較的容易。

●初期導入コストが低い(月額数千円~、オンプレミス型5なら導入で数千万円)。

⇒ 導入に失敗しても撤退が可能。

5 クラウド・サービスと異なり、サーバー等の設備を自ら保有する方式を指す。

●データ連携によっては、予約情報から売上データを生成でき、日々の決算が可能に。

⇒ 経営者に「経営を考える時間」が与えられる。

⇒ 日々の売上高を見ているうちに、「経営者」に脱皮する。

●企業間連携のツールとしては、クラウド・サービスの方がやりやすい。

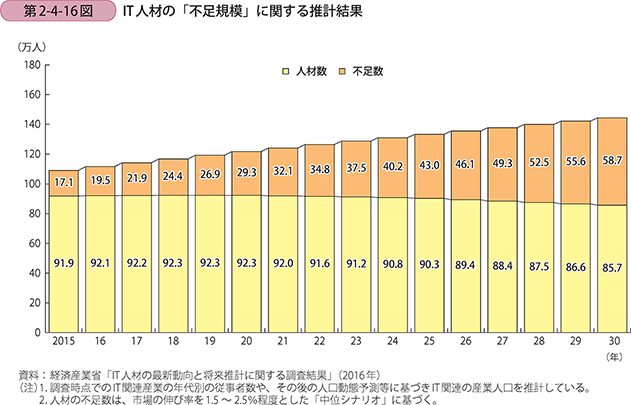

クラウド・サービスの利点は、コスト負担以外に技術者の駐在が不要になる点も大きい。第2-4-16図は、IT人材の「不足規模」に関する推計結果であり、IT人材の不足数の拡大が予想されている。今後、IT業界や大企業にIT技術者が流れ込む可能性が高いとすると、非IT系の中小企業がITの開発や運用管理を行うIT技術者を確保することはより一層困難になり、大きな課題となる可能性がある。

以上の点を踏まえて、次節では中小企業のIT利活用の方策としてシステム開発以外の選択肢に着目する。特に「業務パッケージソフト(PCインストール型)」と「クラウド・サービス」に着目して業務効率化の効果を確認する。

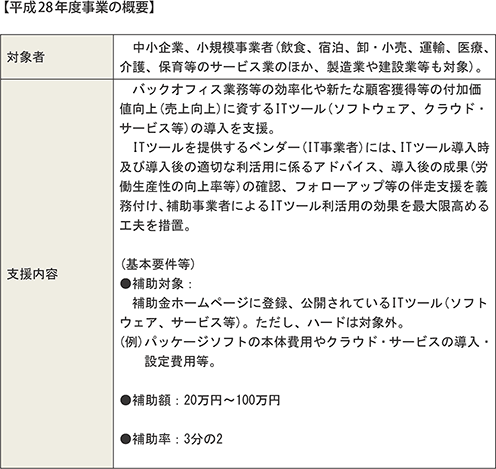

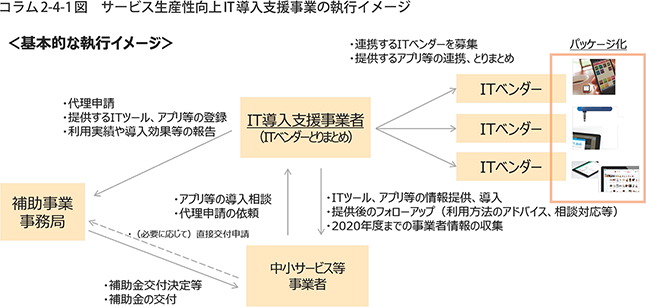

コラム2-4-1

サービス生産性向上IT導入支援事業

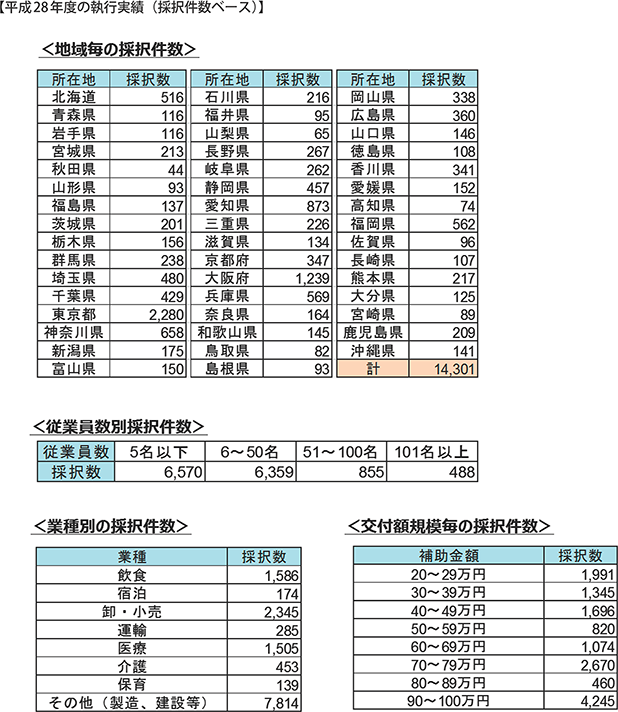

政府は、サービス産業の労働生産性伸び率を2020年までに2.0%とすることを目標に掲げている。サービス産業等の生産性の底上げのため、中小企業・小規模事業者等に対し、バックオフィス業務等の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上(売上向上)に資するITの導入支援を行っている。

コラム2-4-2

中小企業のIT利活用状況の国際比較

IT利活用状況を体系的かつ包括的に国際比較できるデータを揃えるのは容易ではないが、国レベルでの利活用状況を見るには、World Economic Forum「Global Competitiveness Index 2017-2018」に収録された「技術的基盤」中の「ICT利用」指標が一つの目安となる。日本は、「ICT利用」指標に関して、世界137か国中の19位に位置付けられている。

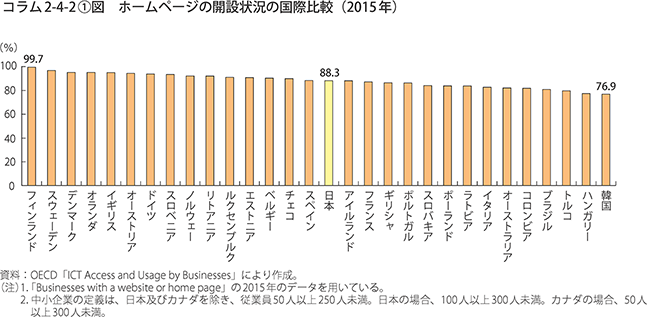

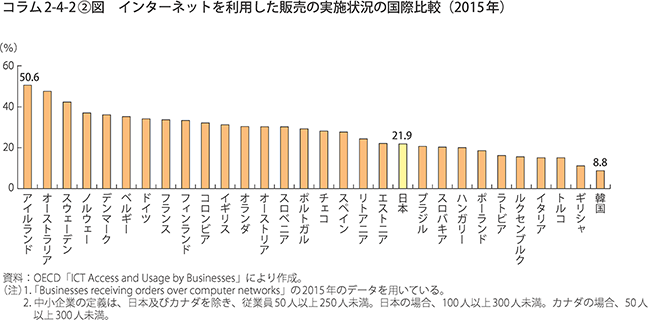

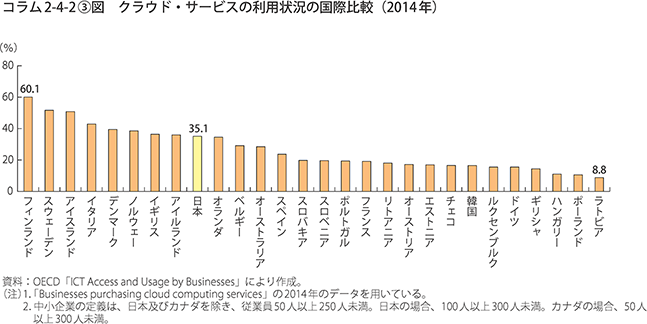

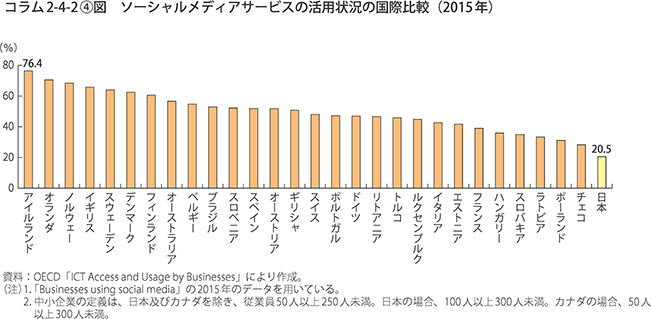

企業レベルでのIT利活用状況については、OECD「ICT Access and Usage by Businesses」により国際比較することができる。同データベースより、従業員規模50人以上250人未満の中小企業6について、ホームページ開設状況(コラム2-4-2〔1〕図)、インターネットを利用した販売実施状況(コラム2-4-2〔2〕図)、クラウド・サービスの利用状況(コラム2-4-2〔3〕図)、ソーシャルメディアの活用状況(コラム2-4-2〔4〕図)を見ると、ソーシャルメディアの活用状況が国際的に見て際立って低いことが分かる。

6 本データベースにおいては、原則として従業員規模50人以上250人未満を中小企業としているが、日本の場合は従業員規模100人以上300人未満、カナダの場合は同50人以上300人未満を中小企業としている。

ソーシャルメディアの活用状況について、日本のデータ提供元となっている総務省「通信利用動向調査」を見ると、産業別では「金融・保険業」、「卸売・小売業」、「サービス業・その他」で利用が多く、利用目的別では「商品や催物の紹介、宣伝」、「定期的な情報の提供」、「会社案内・人材募集」で利用が多くなっている。消費者向け製品・サービスを扱う業種において、販売促進目的でのソーシャルメディアサービスの利用は、一定程度の浸透はしている模様だが、国際的に見た場合に一層の普及余地があるとの示唆が表れている可能性がある。

なお、日本の電子商取引に関する市場規模は、BtoC市場で15.1兆円、BtoB市場で291兆円(経済産業省「平成28年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」)であり、毎年拡大している。インターネットを利用した販売の実施率は、2015年時点で21.9%にとどまっているが、市場規模の拡大とともに上昇していくことが期待される。

事例2-4-1:丸友青果株式会社

「タブレットを利用して手作業だった伝票入力を合理化した企業」

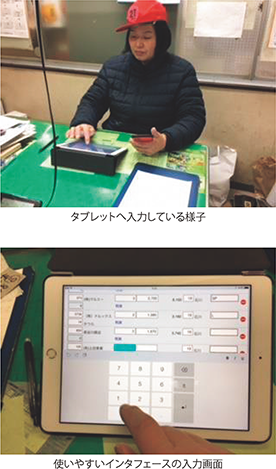

石川県金沢市の丸友青果株式会社(従業員22名、資本金2,400万円)は、金沢市を中心に栽培されている赤甘栗南瓜、さつまいも、れんこんといった加賀野菜を中心とした青果を扱う金沢市中央卸売市場の仲卸業者である。以前より同社では、売買の内容を入力し、売上等を管理するための経理処理を担う基幹システムを活用していたが、伝票内容の入力業務が大きな負担となっていた。

従来、営業担当者が朝6時から始まる競りの結果をメモに走り書きし、それを手書きで伝票に転記、事務員2名が基幹システムに入力していた。300枚以上ある伝票を入力し終わるのはお昼近くになり、そこから入力結果を確認していたため、営業担当者の長時間勤務が当たり前になっていた。入力作業を担う事務員の負担も同様に大きかった。そこで、当時普及し始めていたタブレットの活用を思い付いた。以前より、営業担当者が伝票を書く作業をシステムへの入力に置き換えることを考えていたが、営業担当には年配の者が多いためパソコンでは難しく、専用端末はコストが掛かると二の足を踏んでいた。

付き合いのあるシステム会社にタブレットの活用を相談したところ、1週間でプロトタイプができ、1か月半で稼働までこぎ着けた。導入費用(システム開発と、タブレット購入)は150万円であった。4台を導入し9名で共用している。年配の営業担当者が使うことを考え、文字を大きくし、カーソルエリアも広くとり、Bluetooth接続のテンキーも用意した。営業担当者はタブレットに野菜の種別、数量、金額、産地等の情報を入力し、データを事務所のパソコンに送信する。分かりやすい操作のためにすぐに慣れることができ、伝票入力に掛かる時間も以前の3分の2になっている。パソコンから担当者別のリストを出力すると、入力作業後すぐに内容を確認できるので、営業担当者の拘束時間が2時間ほど短縮できた。こうした労働環境の改善は新規採用にもつながった。また、コスト削減の効果も大きく、事務員の人件費と専用伝票の印刷費とを合わせると年間で約400万円のコストが抑えられている。

同社の北形良太郎取締役は「今回の取組は、タブレットで伝票入力を行うという点に絞ったことで、大きなコストも掛からず、効果も大きかった。導入したシステムは機能を容易に追加できるところが良い。今あるデータを活用することで、納品書の作成等当社の業務改善にもっと役立つはず。」と今後の可能性を語る。

事例2-4-2:有限会社まるみ麹本店

「品質管理と顧客開拓にITを活用し、付加価値向上を実現する企業」

岡山県総社市の有限会社まるみ麹本店(従業員24名、資本金300万円)は、健康を大切に、自然醸造を目指し続ける味噌、甘酒等の麹を扱う醸造食品製造・販売事業者である。1950年創業の同社は品質第一の麹づくりに取り組んでおり、「備長炭」や「イオン水」を製造工程に取り入れることで自然本来の力を最大限に引き出す同社独自の醸造方法を生み出した。こうした取組への理解も広まり、今では全国から注文が来るほどまでになっている。より良い商品を多くの顧客に届けるために、同社では製造、営業それぞれでITを活用し、2016年には「おかやまIT経営力大賞」を受賞した。

麹の発酵工程における温度管理は、品質を左右する最重要製造工程である。これまでは先代が経験と勘で麹の状態を見て調整していたが、現社長の山辺啓三氏は連続的に温度記録が取れる機械を導入し、各工程における温度データを蓄積して製造ノウハウを「見える化」した。その後、製麹温度管理のために温度センサーと空調設備を連動させ、異常検知時にメール通知する自動化を進めた。こうした自動化によって、夜中の温度管理等の長時間労働の負担を軽減でき、麹の品質安定にもつながった。

営業面ではこれまで通販等個人向け販売に力を入れてきたことを受け、顧客との関係を密にして顧客サービス向上を図るためにCTI(コンピュータと電話の機能を連携するシステム)を導入した。画面に表示される購買履歴等を参考にして、きめ細かな顧客対応が素早くできるようになった。ただ、注文形態は、電話やFAX、電子メール、通販サイト経由と多様であり、依然として電子メールで来た注文を伝票に転記するなど手間が掛かっていた。こうした負担を軽減するために、一元的に注文を管理する販売管理システムを昨年導入した。この新システムはマーケティング活動の強化も期待されており、活用法の1つにダイレクトメール(DM)がある。これまでのDMは全顧客に発送していたが、新システムでは注文履歴等での発送対象の絞り込みが可能で、顧客に合わせたきめ細かなプロモーションが期待されている。また、SNSや自社運営の「こうじコミュニティ」を通じた顧客とのつながりを増やす取組も行っている。

これら一連の取組によってこの3年間で同社の売上は25%増、インターネット通販は43%増という成果が得られた。「健康に良い食べ物づくりのため、手間を惜しまない独自製法にこだわっている。従業員の負担軽減との両立にはITによる自動化が不可欠だった。またネットが普及し、SNSで麹に関心のある人との接点が増えた。更に健康づくりに役立つようにネットやITを活用して新しいニーズに合った商品開発につなげたい。」と山辺社長は語る。

事例2-4-3:有限会社アイグラン

「地元のIT販売会社と長期的な関係を構築し、ITに精通した社員がいない中でも着実にIT化を進展させた企業」

東京都八王子市の有限会社アイグラン(従業員70名、資本金300万円)は、パン製造小売事業者である。生産工場を有し、自家製焼き立てのパン屋を2店舗展開している。日々の食生活の中での大切なキーワードは「安心・安全・健康」であるという岩田利夫社長の理念に基づき、素材と水にこだわった身体にやさしいパンづくり行っており、地元で人気がある。

同社にはITに精通した社員はいないが、地元のIT販売会社の支援を得ながら、IT導入を着実に積み重ねて少しずつ効率化を進めている。地元のIT販売会社とは、現在の工場に移ってきてから約20年の付き合いがあり、販売会社の営業担当とは日頃から経営課題を共有している。営業担当から提案を受けやすい関係を構築できており、昨年はIT補助金活用の提案を受けた。これをきっかけにIT導入を進めた。

営業担当と一緒に検討した結果、クラウド給与・就業管理を導入した。導入前は、各店舗が紙ベースで勤怠情報を管理しており、これを本社で給与ソフトに手入力するという手間が発生していた。導入後は、給与と就業管理が連携した結果、店舗ごとの勤怠データの集計から給与ソフトへの反映まで自動化され、給与計算業務の時間が大幅に短縮された。

毎月の給与・就業管理事務が7人日から3人日に削減された。人件費削減に加え、これまで対応していた事務長が、売上や経営に直結する業務により多くの時間を割けるようにもなった。IT導入補助金活用による導入であり、クラウド給与・就業管理ソフトと導入サポートサービスで合計約180万円であった。

同社はさらに、クラウド給与・就業管理とインターネットバンキング(給与振込等)との連携を営業担当と検討している。現在は、クラウドの画面を見て、手作業でインターネットバンキングの画面に入力している。連携が実現すれば、さらに労働生産性が向上する見込みである。

事務長の岩田真紀子氏は「ITに精通した社員の採用が理想ですが当社の規模ではまだまだ難しい。これまで、いろんな方の助けをいただきながらやってきました。ITも同じで、お互いにWinWinな関係が長続きのコツです。」と語る。

事例2-4-4:マスオカ東京株式会社

「補助金をうまく活用し、IT販売会社とも相談しながらIT導入等を進め、業務効率化に取り組んでいる中小企業」

東京都台東区のマスオカ東京株式会社(従業員19名、資本金2,000万円)は、Oリング(オーリング、環形状の密閉用部品)等のゴム製品を取り扱う卸売事業者である。

同社の強みの一つとして、顧客との長期的な関係をもとにした営業活動があるが、営業社員は直行直帰も多く、営業報告も週1回程度と、リアルタイムで顧客との関係を把握できていない状況であった。情報の共有が図られていないため、顧客からの内勤社員への問い合わせにもスピーディーに対応できないという課題を感じていた。

そうした中、同社の熊澤ひろみ社長は、IT導入補助金の活用について検討、数社ベンダーを比較検討した結果、地元のIT販売会社の提案が導入したいシステムに近いことが分かった。これを契機に営業支援システムの導入を決心し「Kintone」をベースにしたクラウドの営業支援システムの導入を決めた(初期費用は百数十万円程度であり、そのうち半額がIT導入補助金による補助対象。ランニングコストは月数万円程度)。

同社では、人手不足への対応を背景に、3年前から在宅勤務を導入しており、在宅勤務の社員との連携を図る上でもクラウドが有効と感じたという。

また、同社ではものづくり補助金を活用し、倉庫内で製品の梱包を行うロボットの開発も進めている。熊澤社長は「経営資源に乏しい中小企業は補助金もうまく活用しながら、自社の経営資源を大切に育てていく必要がある」という。

顧客からの要望に迅速に対応できるよう、将来的には、受注から梱包、発送まで全て自動化するような仕組みを目指している。「今後、人手不足が進む中で、自動化できるところは可能な限り自動化し、自社の社員には、顧客対応等、人と人とが関わる仕事に専念してもらいたい。」と熊澤社長は語る。

事例2-4-5:株式会社宝角合金製作所

「商工会議所に相談し、各種施策の提案を受け、生産工程の「見える化」により生産性向上を推進した企業」

兵庫県姫路市の株式会社宝角合金製作所(従業員40名、資本金2,000万円)は、中大物機械加工を得意とする産業機械向け部品の製造業者である。同社の経営課題は納期遅れへの対応を主眼とした生産性の向上である。時代の流れとともに顧客ニーズの多様化が進む一方で採用状況は好転せず人手不足が常態化している。

限られた人手で納期を短縮して生産性を高めるためにも、より「見える化」を進めた生産管理システムの構築が必須だと同社は考えた。課題と助力を得たい点を明確化した上で姫路商工会議所に相談したところ、ソフト面ではミラサポの専門家派遣制度の、ハード面では姫路市ものづくりIT化推進事業(補助金)の、それぞれの提案を受けた。姫路商工会議所の支援を得て申請を行った結果、専門家派遣制度では、生産管理システムの導入部分の指導を受けることができ、姫路市ものづくりIT化推進事業(補助金)では、生産管理システムと連携させる工場内のWi-Fi化を進めることができた。

専門家派遣制度では、専門家の指導により身近な作業を補助するソフトの開発を自前でできるようになって、将来的な自社での生産管理ソフトの開発に弾みがついた。工場内のWi-Fi化では、現状の生産管理システムでも無線LAN化によりWindowsタブレットが使用しやすくなった。従来の各端末と異なり作業者の手元で様々な情報を確認できるので、移動等に係わる無駄な時間が省けた結果、1人当たり1日15分、現場全体で1日9時間程度削減できた。また、従来のノートPC等と比較するとタブレットでは現場等で使用した際の故障率が圧倒的に下がった。

ミラサポの専門家謝金の総額4万円は制度利用のため自己負担は無かったが、制度活用後に総額10万円のコンサル契約を結んだ。姫路市ものづくりIT化推進事業(補助金)による工場内のWi-Fi化は総額217万円で工事費や設定料金も含まれる。補助額は上限の100万円、自己負担額は117万円であった。

相談の心得として宝角勝利社長は、「商工会議所へ困りごとを相談する際は、当社をどの支援機関につないでどの支援制度を紹介すれば良いかを判断しやすくなるように、企業課題と支援ニーズを明確にするように心掛けた。」と語る。相談を受けた姫路商工会議所の千田進氏と田尻雅嗣氏も「何を相談したらいいかよく分からない中小企業へは、『優先的に取り組むことを見つけたい』という相談の仕方を勧めることがあるが、宝角社長は相談内容が明確で的確な支援策を提案しやすい。」と語る。