第4章 IT利活用による労働生産性の向上

第1章で確認したように、中小企業の景況感は改善傾向にあるが、生産性の伸び悩みに加え人手不足が深刻化している。そうした中で、労働生産性を向上させるための取組として、第2章では業務プロセスの見直しを、第3章では人材活用面の工夫を取り上げた。それらに続き本章では、IT利活用による労働生産性の向上をテーマに取り上げる。

本章第1節では、中小企業のIT利活用の現状と課題を確認し、クラウド・サービスの活用と、バックオフィス業務の財務会計及び勤怠管理に着目する背景を説明する。第2節では、IT利活用の効果を高める業務領域間の機能連携に着目し、効率化を進める機能連携が労働生産性を向上させることを確認する。第3節では、バックオフィス領域の財務会計と勤怠管理におけるIT利活用に着目し、クラウド・サービスの省力化効果を確認する。第4節では、付加価値を向上させるIT利活用と、先進的なIT利活用を取り上げる。

労働生産性との関係で整理すれば、第2節と第3節では労働生産性の分母である労働投入量を、第4節では分子である付加価値を、それぞれ念頭に置いている。

第1節 中小企業のIT利活用の現状と課題

ITの利活用の現状として、始めに代表的なITツールの利活用状況を確認し、次にITツールが導入されている業務領域を確認する。最後に、企業全体での総合評価によるIT導入の3類型を確認する。

1 IT利活用の現状

〔1〕ITツールの利活用状況

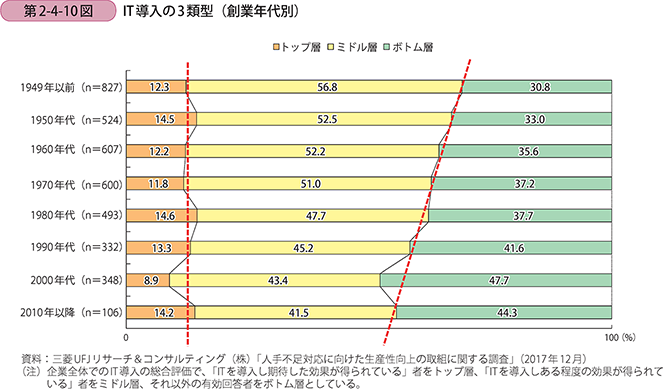

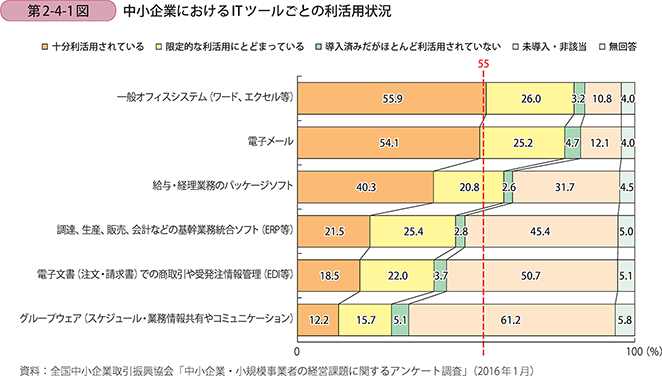

代表的なITツールについて中小企業の利活用状況を見ると、「十分利活用されている」と回答した企業の比率は、一般オフィスシステムと電子メールで55%前後であり、経理ソフト等で約40%、ERP1やEDI2で約20%であることが分かる(第2-4-1図)。中小企業のITツール利活用は未だ不十分であり、活用度合を高める余地は大きいといえる。

1 Enterprise Resource Planningの略称で、ここでは、調達、生産、販売、会計等の基幹業務統合ソフトウェアをいう。

2 Electronic Data Interchangeの略称で、ここでは、電子商取引・受発注情報管理ソフトウェアをいう。

代表的なITツールについて売上規模別に「十分利活用されている」と回答した企業の比率を見ると、どのツールも売上規模が小さくなるほど活用割合も低下していることが分かる(第2-4-2図)。これらのITツールの中で最も利活用が進んでいる一般オフィスシステムと電子メールであっても、売上の最小規模企業群では4割を切る程度の利活用率しかない。中小企業全体でのITツール利活用水準の底上げのためには、特に規模の小さな企業においてIT利活用が進むことが期待される。

〔2〕業務領域別のIT導入

ここまでは、中小企業がどのようなITツールを導入しているのかに着目して見てきたが、ここからは、どのような業務領域でIT導入を進めているのかについて見ていくこととしたい。以下では、「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査3」の結果をもとに分析していく。

3 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2017年12月に中小企業30,000社を対象に実施したアンケート調査(回収率13.8%)。本調査の対象は、常時雇用する従業員数が21名以上の中小企業であることに留意が必要である。

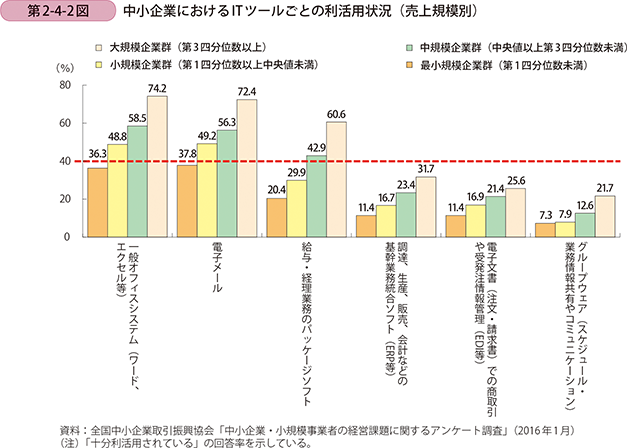

業務領域別のIT導入比率を見ると、財務・会計のIT導入比率が約75%と最も高く、他の業務領域は50%から60%の幅に収まっていることが分かる(第2-4-3図)。特に、顧客管理と在庫管理は、「導入したが効果が得られていない」比率が他の3領域より高く、IT導入前の期待に見合うほどの効果を得ることが相対的に難しいことが推察される。

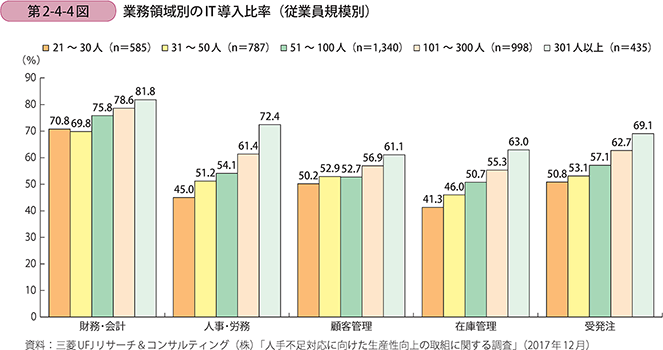

従業員規模別に見ると、どの業務領域も規模の拡大に伴ってIT導入比率が高まっていることが分かる(第2-4-4図)。

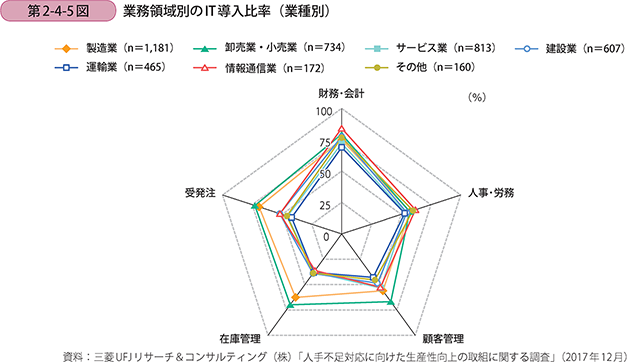

業種別に見ると、受発注と在庫管理は製造業と卸売業・小売業での導入比率が高く、さらに卸売業・小売業は顧客管理の比率も高いことが分かる(第2-4-5図)。逆に、財務・会計と人事・労務は業種間の散らばりが小さい。本章第3節では、業種横断的に共通事項が括り出せると考えられるバックオフィス(財務会計、勤怠管理)におけるIT利活用に焦点を当てる。

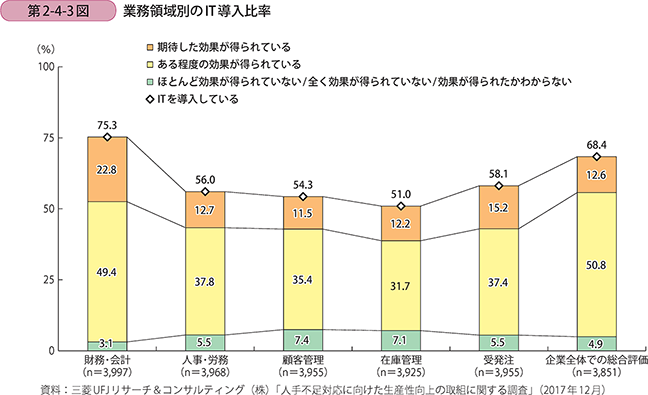

〔3〕企業全体での総合評価によるIT導入の3類型

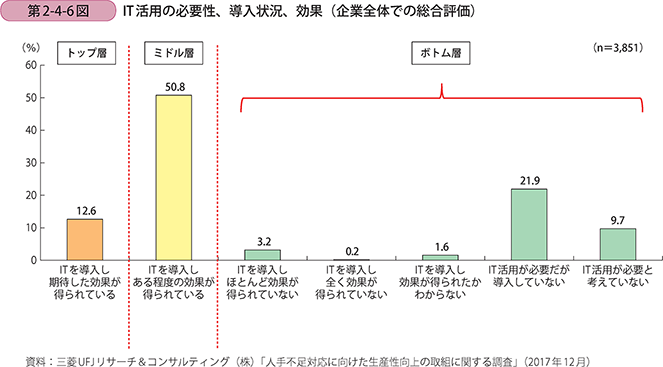

企業全体でのIT導入の総合評価を見てみると、「ITを導入しある程度の効果を得られている」と回答した企業が最も多く全体の約半数であることが分かる(第2-4-6図)。この層を中心にして、「ITを導入し期待した効果を得られている」企業をトップ層、「ITを導入しある程度の効果を得られている」をミドル層、これら以外をボトム層と定めて、本章ではこの3類型を用いて分析を行う。

次に、トップ層やミドル層が多いのがどういった企業群であるかを、業種別、従業員規模別、経営者年代別、創業年代別に見ていく。

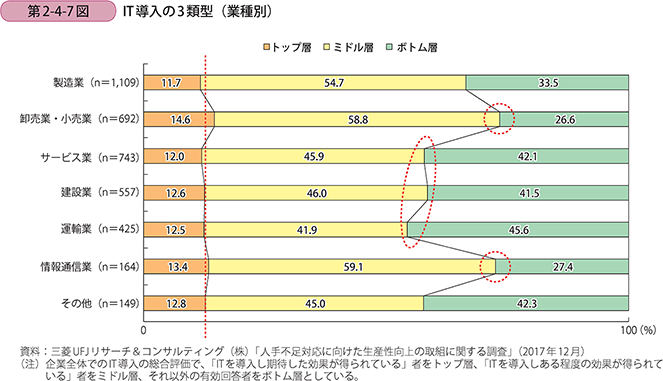

業種別に見た場合、トップ層の比率は業種による差が認められなかった(第2-4-7図)。ミドル層の比率は、卸売業・小売業と情報通信業が高く、サービス業、建設業、運輸業は相対的に低い。

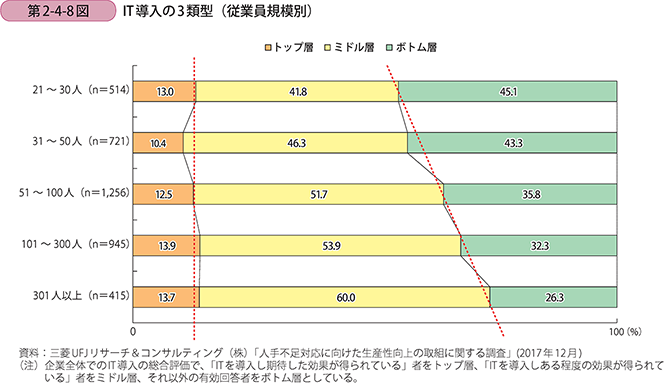

従業員規模別に見た場合、トップ層の比率は従業員規模による差が認められなかった(第2-4-8図)。ミドル層の比率は、従業員規模が大きいほど高くなっている。

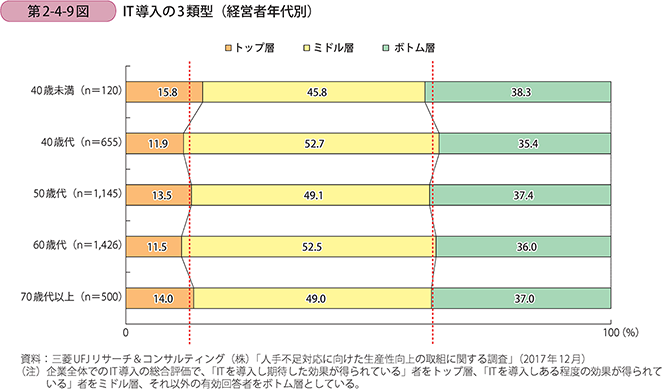

経営者年代別に見た場合、トップ層の比率もミドル層の比率も、経営者年代による差は特に認められなかった(第2-4-9図)。

企業の創業年代別に見た場合、トップ層の比率は創業年代による差が認められなかった(第2-4-10図)。ミドル層の比率は、創業年代が古いほど高くなっている。