2 アウトソーシング活用の効果

〔1〕アウトソーシングを活用する理由

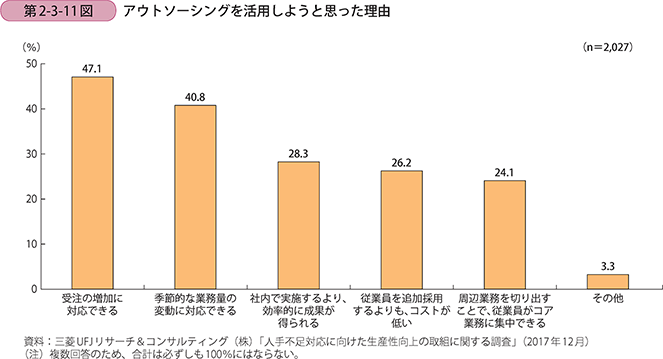

次に、アウトソーシングを活用している企業に対し、その理由を確認したものが第2-3-11図である。最も回答割合が高かったのが、「受注の増加に対応できる」の47.1%であり、続いて、「季節的な業務量の変動に対応できる」が40.8%であった。外部リソースを活用することで足りない人手を補っているものと考えられる。なお、「社内で実施するより、効率的に成果が得られる(28.3%)」、「周辺業務を切り出すことで、従業員がコア業務に集中できる(24.1%)」のようにアウトソーシングを活用する企業も存在することが見て取れる。

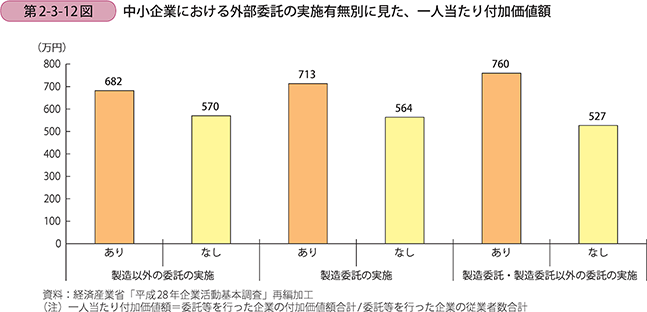

第2-3-12図は、経済産業省「平成28年企業活動基本調査」を用いて、外部委託(アウトソーシング)を実施した企業とそうでない企業における、一人当たり付加価値額を確認したものである。これを見ると、外部委託を行っている企業においては、そうでない企業に比べて一人当たり付加価値額が高いことが見て取れる。

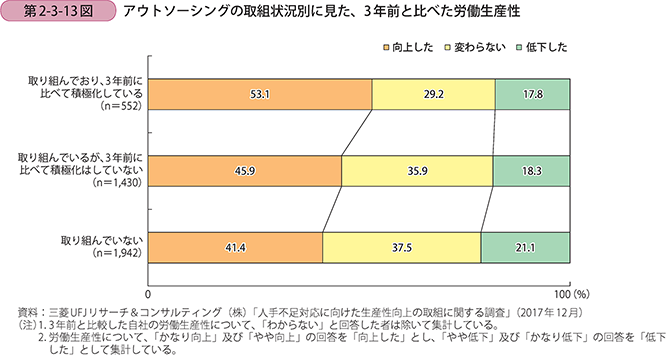

第2-3-13図は、アウトソーシングの取組状況別に、3年前と比べた労働生産性の変化を確認したものである。これを見ると、アウトソーシングに「取り組んでおり、3年前に比べて積極化している」企業において、労働生産性が向上したと感じている企業の割合が最も高くなっていることが分かる。

〔2〕アウトソーシング活用の今後の方針

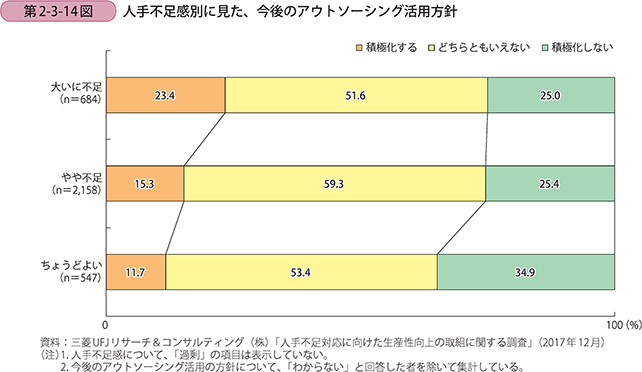

第2-3-14図は、人手不足感別に、アウトソーシング活用に係る今後の方針を見たものである。人手不足感が強い企業ほど、アウトソーシングの活用を積極化する企業の割合が高くなっていることが見て取れる。人手不足の状況に対応するための手法として、外部リソース活用の積極化が検討されているものと推察される。

事例2-3-5:はな物語

「従業員の業務を細分化して一部をアウトソーシングすることにより、コア業務に注力して高付加価値を生み出している事業者」

埼玉県杉戸町のはな物語(従業員15名、個人事業者)は、プリザーブドフラワーの生産・販売を行う老舗ネットショップである。「国家検定一級技能士によるデザイン」を始めとし、「名入れ彫刻」、「種類豊富なデコレーション」等の独自サービスを付加価値とすることで顧客から好評を博しており、今期は過去最高益を実現している。

はな物語の取組の特徴として、一部の業務を切り出し、外部へのアウトソーシングを行っているという点が挙げられる。以前は各従業員に対し、商品製作、電話対応、顧客管理、事務処理等を満遍なく担当させていたが、それゆえに、最も重要である商品製作に時間が割けていないという状況に陥っていた。そこで、はな物語の古河誠代表は各従業員に対し、どの業務がボトルネックとなっているかをヒアリングした。その結果、電話対応による受注業務が最も大きな業務負荷となっていることが判明したという。

そこで古河代表は、電話による受注業務を外部のコールセンターにアウトソーシングした。実施当初は、業務を外部に委託することに不安を感じたものの、いざ任せると、その電話対応の良さによって顧客満足度が向上するなど、専門的なサービスの質の高さを実感したという。そして、事務所で電話受注を行っていた時と比べ、コールセンターの窓口は電話を受けることが可能な人数が多いため、受注できる数も増え、売上の増加につながった。コールセンターの委託による月額費用は、以前は4~5万円だったものが、売上増加により現在は約12~13万円程となっているものの、自身で電話受注担当の人材を雇用した場合における人件費や育成時間を考えれば、決して大きな費用負担とは思っていないという。

また、はな物語では自社サイトで商品の販売を行っているが、ウェブページに記載する商品の撮影や、画像登録といった作業においても外部に委託することで、従業員が商品製作に注力する時間の捻出に寄与しているという。

また、上記の取組により、従業員の多様な働き方の実現にも効果が現れている。はな物語では女性従業員が多く在籍するが、育児や親の介護等により、自宅を離れて働くことに課題を感じている者も存在した。そのような中、従業員の主要業務が自宅でも対応可能な商品製作に絞られたことで、在宅勤務の推進にもつながった。希望者は、週に1度のみ事務所を訪問し、完成した商品の納入及び新たに作製する商品の材料を預かるという勤務形態を取ることで、時間の制約等がある中でも働けているという。

「外部の人材を活用することで、業務を効率化することができる。自身や従業員が重要な業務に注力できるよう、今後も、切り出せる業務については積極的にアウトソーシングを活用していきたい。」と古河代表は語っている。

事例2-3-6:株式会社大都

「周辺作業を切り出しアウトソーシングすることで、従業員を本来業務に注力させている企業」

大阪府大阪市の株式会社大都(従業員43名、資本金4億6,500万円)は、DIY工具やガーデニングツールを国内外で販売する1952年創業の金物工具卸売業者である。

山田岳人社長は、妻の実家の家業を結婚の条件として引き継ぎ、2002年から小売業への展開を進めている。たった一人のインターネット通販から始めて、ECサイトを成長させるだけでなく、日本製プライベートブランド「フェザンツール」を立ち上げ、体験型DIYショップ「DIY FACTORY」を大阪なんばや東京二子玉川に開設するまでの規模に発展させてきた。

インターネット通販で取り扱う商品点数が10万を超え、売上が爆発的に増えたときは、毎日のように従業員が朝から晩まで商品の梱包や発送に追われ、山田社長までが作業に駆り出される状態となった。FAXによる受発注のやり取りも多く、FAXを送っていた女性従業員の溜息を聞き、「売上が上がったのに社員が幸せになっていない。」と、業務改善の必要性を強く感じたという。

そこで、「誰がやっても同じもの=作業」と見なして、全ての業務を見直し、「作業」を洗い出し、アウトソーシングを活用した。商品の受発注作業をITツールで自動化するとともに、商品の写真を加工して通販カタログに登録する作業は中国へ、商品の梱包や発送作業は物流センターにアウトソーシングした。その結果、同社の従業員は営業や企画等の本来業務に集中できている。

アウトソーシングをしたことで、コストの「見える化」という思わぬメリットも生んだという。例えば、物流センターを使うことで、商品が1か月動かないことのコストが倉庫使用料の支払いという形で発生するため、社長及び従業員のコスト意識が高まっている。

同社は、今も常に全従業員を巻き込んだ業務の見直しと効率化に取り組んでいる。従業員に「改善提案をして。」と言うのではなく、「面倒くさいと思っていること、困っていることを書き出して。」と伝えることで、従業員は提案を出しやすくなり、経営側はそうして挙げられた改善点を潰していくことで、改善を進めている。今後も、出てきた改善提案から、切り出せる作業は外に出していき、従業員が付加価値の高い業務に注力できる環境づくりに取り組んでいくという。

コラム2-3-1

クラウドソーシングの活用

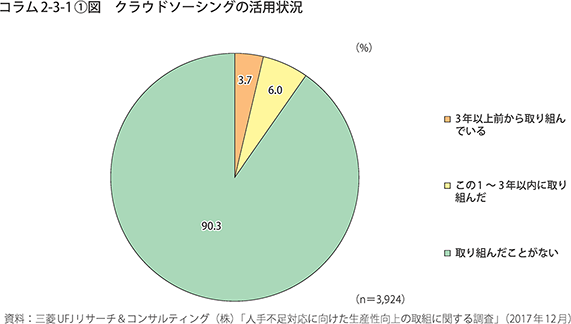

本コラムでは、クラウドソーシング1に焦点を当て、その活用状況を分析していく。コラム2-3-1〔1〕図を見ると、「取り組んだことがない」の回答が90.3%となり、大多数を占めていることが分かる。他方で、「この1~3年以内に取り組んだ」は6.0%、「3年以上前から取り組んでいる」は3.7%であり、取り組んでいる企業は約1割となっている。アウトソーシングと比較してクラウドソーシングの活用は、まだ取組の余地があることが見て取れる。

1 インターネット上の不特定多数の人々に仕事を発注することにより、自社で不足する経営資源を補うことができる人材調達の仕組み。クラウドソーシングについての詳細は、2014年版中小企業白書第3部第5章第1節を参照。

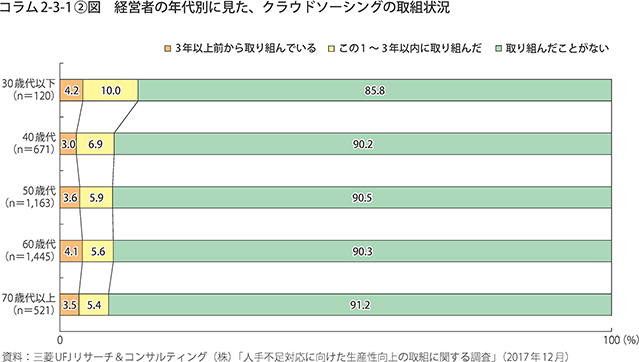

コラム2-3-1〔2〕図は、経営者の年代別に、クラウドソーシングの取組状況を見たものである。「30歳代以下」の経営者層においては、活用したことがある企業の割合が合計で14.2%となっており、他の年齢層の経営者よりも活用割合が高くなっていることが分かる。

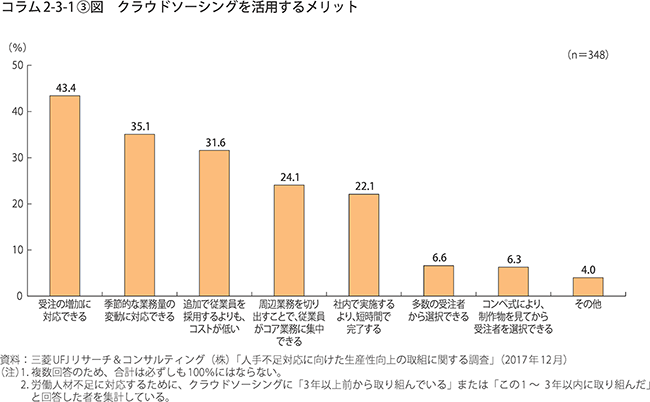

コラム2-3-1〔3〕図は、クラウドソーシングを活用した企業における、活用のメリットを確認したものである。最も多い回答は、「受注の増加に対応できる」となっており、続いて、「季節的な業務量の変動に対応できる」であった。増加する業務量に対応するためにクラウドソーシングを活用している企業が多いことが推察される。

事例2-3-7:すててこ株式会社

「クラウドソーシングにより定型業務を外部に委託することで、従業員の高付加価値創出につなげている企業」

福井県あわら市のすててこ株式会社(従業員26名、資本金1,000万円)は、下着類のインターネット販売及び卸売を行う企業である。1946年の創業以降、衣料品量販店を展開していたが、3代目である笹原博之社長の就任以降、他社に先駆けてネット販売を立ち上げ、早期にノウハウを蓄積することで事業を成長させている。

同社の成長の原動力の一つとして、クラウドソーシングの活用が挙げられる。同社では、ブログ記事の作成、外国語への翻訳作業等の定型業務を中心にクラウドソーシングを活用している。これにより、自社の従業員は高付加価値創出につながる、ネット広告によるマーケティング業務に集中することが可能となり、売上の増加につながっているという。

クラウドソーシングの特性上、顔の見えない相手に業務を発注するため、受注側が理解しやすいよう、丁寧に完成品のイメージを伝える必要があるものの、総じて使い勝手は良く、成果物にも満足しているという。また、過去の実績等から受注者を選択できるプロジェクト形式や、成果物を多数の提案の中から選ぶことができるコンペ形式等が存在することで、依頼内容によって発注形式を選択できることにもメリットを感じている。

同社では定型業務のみならず、専門性の高いシステム構築等についてもクラウドソーシングを活用したが、その際にも満足できる成果物を得ており、クラウドソーシングの汎用性の高さを感じたという。

また、同社では業務効率化の一環として、業務の棚卸しを行った結果、ホームページに掲載する商品画像の作成作業に多くの時間が費やされていることが分かった。今後はこうした業務についてもクラウドソーシングを活用し、従業員が自社内で行うべき業務に、より一層注力できるような体制づくりを進めていくという。「外に出せる業務については今後もクラウドソーシングを活用し、より一層、社内の業務効率化を進めていきたい。」と、笹原社長は語る。