2 多能工化・兼任化の効果

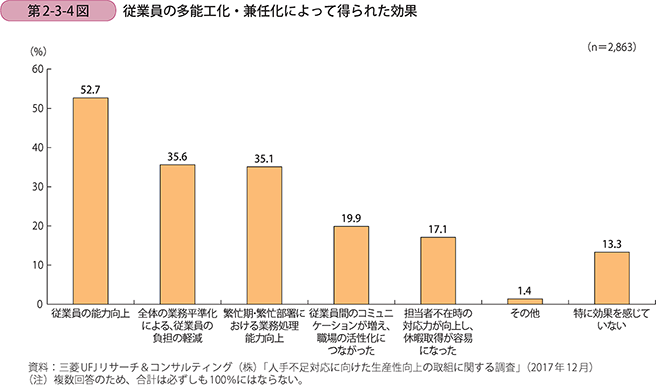

〔1〕従業員の多能工化・兼任化で得られた効果

続いて、従業員の多能工化・兼任化によって得られた効果について分析を行う(第2-3-4図)。「従業員の能力向上」に効果を感じていることもさることながら、「全体の業務平準化による、従業員の負担の軽減」が35.6%、「繁忙期・繁忙部署における業務処理能力向上」も35.1%の回答を得ている。多能工化・兼任化により、一部の部署や従業員に偏っていた業務を他の従業員にも担当させたことにより業務量が平準化し、業務負荷が重かった従業員の負担軽減につながっているものと考えられる。また、繁忙期や繁忙部署において他部署からの支援に回れる人材が増えたことで処理能力の向上につながっているものと推察される。

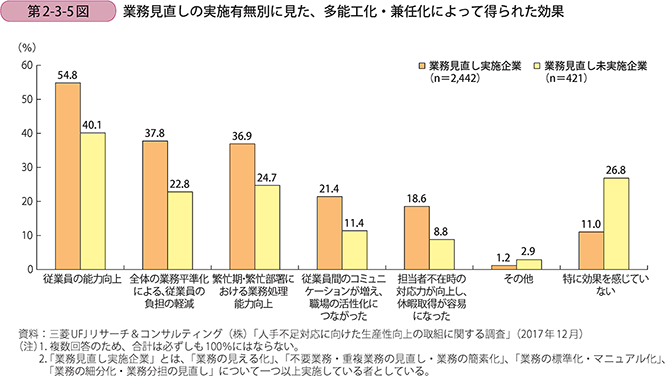

第2-3-5図は、多能工化・兼任化に取り組んだことによって感じている効果を、第2章において触れた、業務見直しの実施有無別に確認したものである。これを見ると、業務見直しを実施した企業において、多能工化・兼任化による各効果を感じている企業の割合が高くなっている。他方で、業務見直し未実施企業においては、「特に効果を感じていない」と回答した企業の割合が高くなっていることが見て取れる。

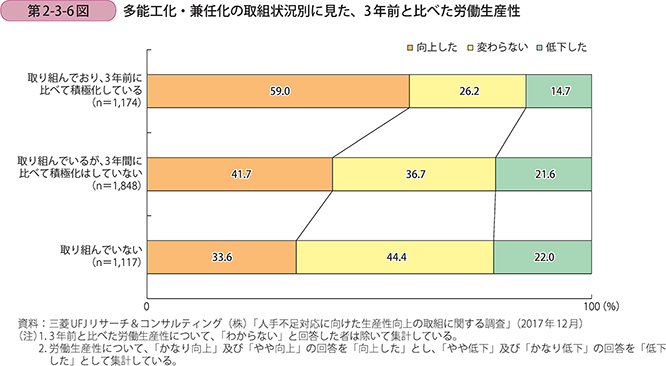

続いて、多能工化・兼任化の取組が中小企業の労働生産性にどのような影響を与えるかを確認する。第2-3-6図は、多能工化・兼任化の取組状況別に、各企業における3年前と比べた労働生産性の変化について分析したものである。多能工化・兼任化に「取り組んでおり、3年前に比べて積極化している」企業においては、労働生産性が向上したと感じている企業が59.0%となっている。他方で、多能工化・兼任化に「取り組んでいない」企業においては、労働生産性が向上したと回答した企業の割合が33.6%にとどまっていることが分かる。労働生産性の向上が多能工化・兼任化の取組の成果のみによるものと一概にはいえないものの、一定の相関関係があるものと推察できる。

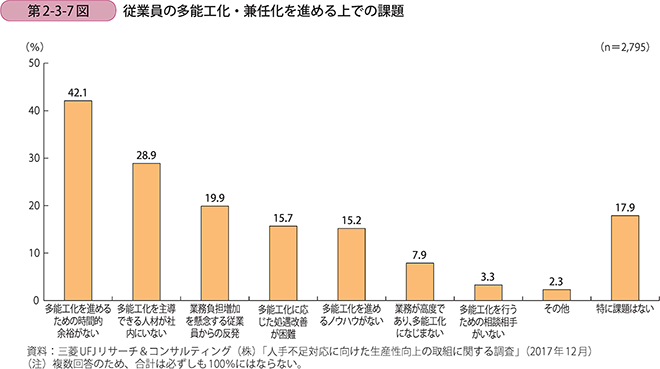

〔2〕多能工化・兼任化の課題

第2-3-7図は、従業員の多能工化・兼任化を進める上における課題を示したものである。多能工化・兼任化に取り組むに当たり、「多能工化を進めるための時間的余裕がない」、「多能工化を主導できる人材が社内にいない」、「業務負担増加を懸念する従業員からの反発」等、複数の課題が存在していることが分かる。

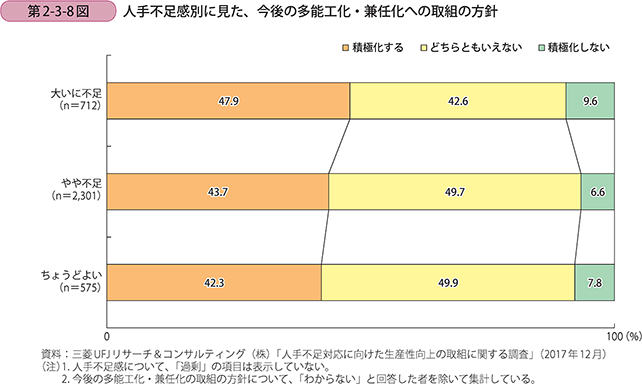

〔3〕多能工化・兼任化に係る今後の方針

第2-3-8図は、人手不足感別に、多能工化・兼任化の取組に係る今後の方針を確認したものである。人手不足感が強い企業ほど、多能工化・兼任化の取組を積極化する方針の割合が高くなっている。人手不足の状況に対応するため、従業員の多能工化・兼任化により、業務効率化等を図っているものと推察される。

事例2-3-1:坂西精機株式会社

「従業員のスキルマップを活用することで、人員配置を適正化し、多能工化へもつなげている企業」

東京都八王子市の坂西精機株式会社(従業員91名、資本金5,000万円)は、歯車を組み合わせた減速機の製造や精密部品全般の加工・組立を行う企業である。

以前は、各従業員の能力の把握が現場頼りになっていたため、管理者は、自社の従業員がどの程度の能力を有しているのか完全には把握できていなかった。結果、例えば部署によってスキルの高い人が集中し、他方で慣れていない人が集中するなど、部署間の能力に偏りが発生していた。そこで、その状況を改善するため、全従業員のスキルマップを作成し、従業員の能力を管理者が把握することで、適正な人員配置とスキルの標準化を行うこととした。

例えば、製造部門では、「読図」、「NC旋盤操作」、「製品の測定」、「異常時の対応」等のあらゆる業務をスキル項目として設定しており、習熟度を「作業に携わったことがない」の「1」から始まり、「指導することができる」の「5」までの5段階で評価している。そして、面談時に課長と従業員が擦り合わせてスキルの評価を決めている。このスキルマップは人事考課には関係なく、あくまで管理職と従業員のコミュニケーションツールとして用いている。スキルの評価が上がった者には管理職がねぎらい、次の目標を共に立てることで、従業員の更なる業務意欲向上につなげているという。

従業員のスキルの見える化により、各部署におけるスキルの高い人と慣れていない人の程度を把握することで、適正な人員配置と業務分担が可能となった。同社では、従業員の能力の偏りを防ぐため、スキルマップ上で一定の熟練度に達したら本人の意向を踏まえた上で、別の部署に異動させている。結果、忙しい部署に対し、他部署から支援に回ることができる人材が増えるなど、従業員の多能工化にもつながっている。

各従業員が特定の業務に特化し専門性を形成した方が、高い生産性を発揮すると思われるものの、同社ではその考えはない。「慣れない業務を担当させることによる一時的な生産性低下のデメリットよりも、将来のことを考えておくことが大事。実際、従業員の多能工化により、本来の担当者が不在であっても、他の従業員が補うことで同様の生産性を保つことができ、大きなメリットと感じている。今後も同様の取組を進めていきたい。」と坂西宏之社長は語っている。

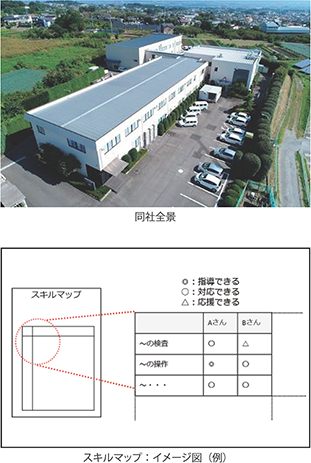

事例2-3-2:株式会社環境技研

「従業員のスキルマップ作成を契機に多能工化を行い、全体の業務を平準化したことで生産性を向上させている企業」

群馬県高崎市の株式会社環境技研(従業員82名、資本金5,000万円)は、大気や水質・土壌の成分分析、食品の異物混入や残留農薬の検査、環境アセスメント調査等を行う環境調査会社である。従来、扱う検査や調査内容が多種にわたるため部署や担当が細かく分かれており、受注案件に偏りが生じた際には特定の部署や担当へ業務が集中し、従業員間の残業時間に大きな乖離が発生していた。

この状況を解消すべく、同社の吉濵達三社長のトップダウンにより、組織改革と、従業員のスキルマップの作成をきっかけとした多能工化の取組を行った。はじめに、細かく分かれていた調査や検査等の部門の壁を取り払い、「分析センター」として統合し、その中で柔軟に仕事を回せる環境を整えた。同時に、全従業員の資格や技術、ノウハウ等のスキルを棚卸し、部門長が習熟度に応じて3段階で評価して、スキルマップとして一覧表にまとめた。これにより、マネジメント側が認識していなかった従業員のスキルを把握できたという。

取組当初の4か月間程は新体制に慣れないこともあり一時的に残業時間が増加したものの、その後は、受注が増加している業務に対し、部門長がスキルマップをもとに柔軟に人員を割り当てる仕組みが機能し始めた。分業されていた状態から、複数業務を担当する多能工化が根付き、一部の従業員に負担が集中することが無くなり、年間の一人当たり平均総労働時間は約1,500時間(2015年度)から約1,400時間(2016年度)に減少した。残業手当の減少分は、給与や賞与等に充てて還元することで、従業員のモチベーションを維持している。また、スキルマップにおける習熟度は人事考課にも反映されるため、従業員は残業時間の減少によって空いた時間で知識や技術の習得に積極的に励んでおり、今後、更なる生産性向上が期待できるという。加えて、担当者が手一杯という理由で断っていた調査や検査を引き受けることも可能となり、売上増加にも結び付いている。

「各業務を、現状でできる人だけに任せておくのは簡単だが、業務を平準化するには、人材を柔軟に回せる仕組みが必要だった。一時的に負荷が掛かっても、先を見据えた体制づくりをしておくことが重要である。」と、吉濵社長は語っている。

事例2-3-3:株式会社お佛壇のやまき

「業務マニュアルを作成することで、学習する環境を整備。従業員の多能工化により生産性を向上させている企業」

静岡県静岡市の株式会社お佛壇のやまき(従業員35名、資本金3,600万円)は、県内で6店舗を展開する仏壇仏具の製造・販売や仏壇リフォーム(修理・再生)、墓石・墓園の販売を行う企業である。

仏具市場が縮小する中、どのように顧客満足度を上げ、売上を向上できるかを同社の浅野秀浩社長が考えた結果、「お仏壇を買いに来るお客様は、家族を大切にする方々。そうしたお客様に共感し、良い提案をするには、従業員自らが家族との時間を持ち、家族を大切にしていることが必要。」と思い至った。

そこで、2008年に、社長のトップダウンで、1か月の残業時間の10時間以内への制限と有給休暇取得率90%以上をルール化したが、実施に当たり困難が生じた。同社の各店舗は、店長と営業担当、販売担当、レジ担当の四人体制で運営していたが、基本的には縦割りとなっており、来客があれば販売担当が昼休みを中断して対応に戻らなければならないなど従業員間の支援体制ができておらず、休暇を取るどころではなかったためである。そこで、従業員を多能工化し、互いの業務をサポートし合える仕組み作りを開始した。まず、取組の前段階として全従業員にヒアリングを行って業務上の改善点を洗い出し、レジのタッチパネル化や商品管理へのハンディターミナルの導入等、作業性を高めるIT機器を導入し、短時間で業務が行えるようにした。

このように効率化を進めた上で、業務全般をマニュアルにまとめた。マニュアルの範囲は、仏具仏事の知識から、顧客応対例、墓石設計ソフトの操作、見積書作成、レジ操作、事務用品の収納場所まで業務全般にわたっている。そして、実際の業務で従業員が戸惑った点等を踏まえて、様々なケースを想定し、作業フローで示した。このマニュアルは従業員全員が入社して3か月でマスターすることとし、レジや販売、経理、設計等の全ての業務をこなせるよう教育を行った。

取組の結果、必要に応じて誰もが各業務を担当できるようになり、時間外労働の減少に加え、従業員が休みを取りやすくなった。また、多能工化したことで、各従業員がお互いの仕事について「そのやり方は非効率では?」、「こうした方が効率が良いだろう。」などの意見が出るようになり、業務改善が加速している。

さらに、浮いた時間を新たな付加価値創出のために投入できるようになり、品質レベルや顧客への提案力(新商品・新サービスの提案等)が確実に向上した。「多能工化の取組による業務の効率化は、付加価値の向上にもつながっている。」と浅野社長は語る。同社は、今後も同様の取組により、業務効率化と付加価値向上を進めていくという。

事例2-3-4:株式会社グランディア芳泉

「固定観念を払拭して業務を見直したことで多能工化を実現し、生産性を向上させている企業」

福井県あわら市の株式会社グランディア芳泉(従業員116名、資本金1,000万円)は、あわら温泉地域内にある1963年創業の温泉旅館である。

宿泊者の主流が団体客から個人客に移行する流れをいち早く取り入れ、2001年に当時まだ珍しかった庭園露天風呂付き客室を設けて人気を博した。同社は、その盛況ぶりゆえに、繁忙期には従業員が休めない状況が続き、特に夏のピーク時には、退職希望の従業員が毎年のように出た。銀行勤めを経て、家業の経営に加わった専務の山口賢司氏は、「今のような働き方を続けていたのでは未来はない。」と考え、改革の必要性を強く感じた。

そこで、2015年末に、業務効率化による従業員の負担軽減と顧客満足度の両立を図る取組を開始した。まずは、これまで必要と思い込んでいた業務について、固定観念を取り払って見つめ直した。例として、従来は夕食が2部制となっており、お客様を17時半スタートと19時半スタートに振り分け、事前に席を決めてテーブルセッティングしていたのを廃止し、お客様が好きな時間に来ていただける方式とした。これにより、以前は従業員が夕食開始の2時間前から準備をしていたのが、オープンの30分前に来れば良くなった。混雑を避けるには2部制でなければと思っていたが、やってみると意外と問題は生じず、お客様の側としても、その時の気分で好きな時間に食事ができることで満足度が高まったようであった。

業務が効率化されたのを見て、山口専務は続いて完全週休2日制の実現を目指し、分業制だった従業員の多能工化に取り組んだ。取組に当たって、中居と中居以外の従業員で賃金制度が異なることが妨げとなっていた。中居には、業界特有の「奉仕料制度」という歩合制度が適用されており、団体客の対応に集中する要因となっていた。そこで、この制度を廃止し、従業員間の賃金制度を統一した。

取組を進める中で、「お客様のためにと思ってやっているのに。」、「自分のやってきたことは無駄だったのか。」などの不満や、「給料が増えるのは嬉しいが、新しい仕事をするのは不安。」といった声も出たが、山口専務は都度、従業員に丁寧に説明を行い、改革を実行していった。結果、仲居がレストランを手伝ったり、仲居以外のスタッフが宴会の仕事を手伝ったりなど、従業員間で互いの業務の支援を行う体制が出来上がっていった。

長時間労働の是正に苦労する企業が多い旅館業の中で、同社は残業を一人当たり週2時間程度まで削減し、その上で、残業手当の減少分は賞与を増やすことにより従業員に還元している。また、2017年4月からは週休2日制をほぼ導入し、各従業員が取得する年間休日を30日増やすことに成功した。その一方で、サービスの質は落とさず、経常利益率を10%に上げている。同社は、今後も、従業員と顧客の双方が満足できる職場環境づくりを進めていくという。