第2節 業務プロセス見直しの効果

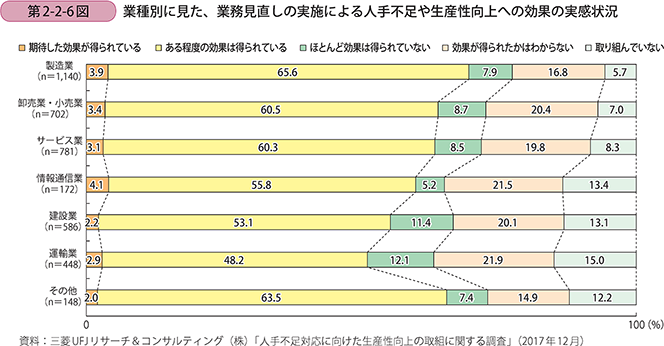

〔1〕業種別に見た、業務プロセス見直しによる効果の実感状況

第2-2-6図は、業務見直しの実施による人手不足や生産性向上への効果の実感状況を、業種別に確認したものである。「期待した効果が得られている」、「ある程度の効果は得られている」の回答を合計すると、いずれの業種においても半数以上の企業が効果を感じていることが分かる。

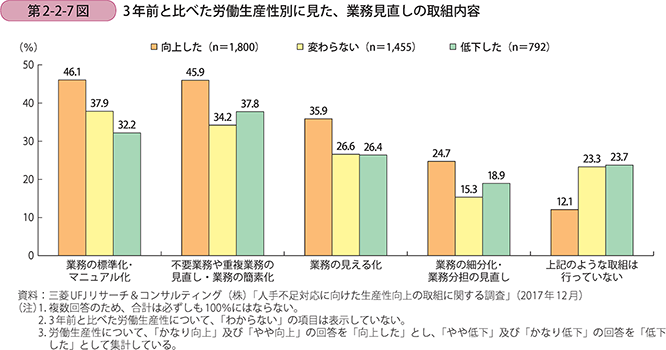

第2-2-7図は、3年前と比べた労働生産性2別に見た、業務見直しの取組内容である。これを見ると、労働生産性が「向上した」と回答した企業においては、業務見直しに係る取組の全ての項目において実施割合が他と比べて高くなっていることが分かる。他方で、労働生産性が「変わらない」または「低下した」と回答した企業においては、総じて各取組の実施割合が、「向上した」と回答した企業に比べて低くなっている。したがって、業務見直しに取り組むことが労働生産性の向上に一定の効果をもたらしているものと推察される。

2 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査」においては、回答企業に対し、3年前と比べた自社の労働生産性が「かなり向上」、「やや向上」、「変わらない」、「やや低下」、「かなり低下」、「わからない」の6項目のいずれに該当すると思うかを確認している。

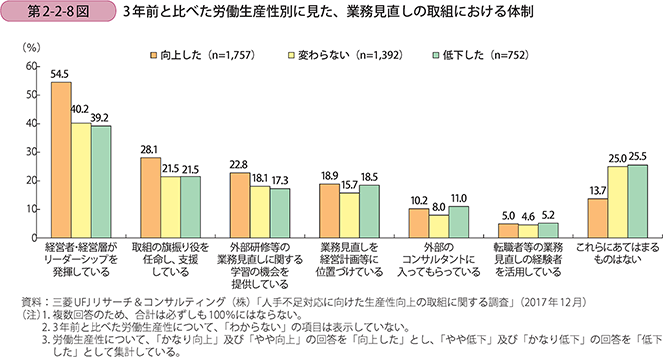

〔2〕取組の体制による効果の違い

第2-2-8図は、3年前と比べた労働生産性別に、中小企業が業務見直しの取組を、どのような体制で行っているかを見たものである。労働生産性が向上している企業においては、「経営者・経営層がリーダーシップを発揮している」が54.5%と、最も回答割合が高くなっている。経営者及び経営層の旗振りにより業務見直しを行うことが、労働生産性の向上に対して、より一層の効果を発揮するものと推察される。

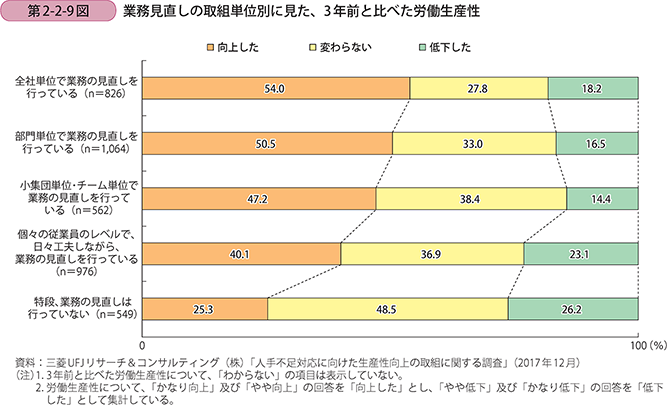

〔3〕業務プロセス見直しの取組単位と労働生産性の変化の関係

次に、業務見直しの取組単位と労働生産性の変化の関係を確認する。第2-2-9図を見ると、「全社単位で業務の見直しを行っている」企業において、3年前と比べて労働生産性の向上を実感している割合が最も高いことが分かる。他方で、「特段、業務の見直しは行っていない」企業においては、労働生産性が向上したと回答した割合が他と比べて低く、かつ生産性が低下したと回答した割合が最も高くなっている。したがって、業務見直しは労働生産性の向上に寄与し、かつ、全社単位等の、より大きな規模で行うことで効果が上がるものと推察される。

事例2-2-4:サワダ精密株式会社

「従業員の声を吸い上げ、日々の改善活動を積み重ねる仕組みを作り、業務の効率化を図っている企業」

兵庫県姫路市のサワダ精密株式会社(従業員72名、資本金4,250万円)は、金属加工及び各種自動機、試験装置、検査装置の設計製作等を行う企業である。

現社長である澤田洋明氏が7年前に取締役に就任した際、従業員の離職が続いていることを課題と感じていた。従業員に話を聞くと、同社の社風は気に入っているものの、休日の不足と残業の多さに不満を感じている者が多かった。そこで、従業員の勤務時間を減らし、休日の増加と残業削減を実現し従業員の定着を図るため、従業員からの声を吸い上げ、業務改善につなげる取組を本格化させた。そして、各従業員が加工作業の工程や作業環境等について改善できると気付いたことを「カイゼンカード」に記入し、提出するという仕組みを確立した。

改善提案の例として、ある機械の開閉を行うハンドルが長く、回すと周囲に設置してある機械カバーに接触してしまい、その都度付け直して回すという手間が発生していた。その従業員は、ハンドルの長さを短くするだけでハンドル操作が円滑になり、作業時間の削減ができると考え、カイゼンカードを使って提案した。その結果、年間43.8時間の削減が可能となったという。同社は、このような作業の効率化につながる改善提案を地道に積み上げていった。

提出されたカイゼンカードは、従業員のみで構成される「カイゼン委員会」で内容の評価を行い、経営陣はそこで決まった評価に応じて提案者に手当を出している。委員会のメンバーを定期的に入れ替え、全従業員の意識向上につなげることで、改善箇所を探すことが習慣となり、質の高い提案も増えているという。

取組を継続した結果、生産現場での作業時間が短縮されていった。年間休日数も、取組前の90日から現在では105日まで増えた。残業時間は、取組前の約半分になり、従業員の定着率向上にもつながっている。

「一つ一つの効果は小さくとも、日々の改善提案活動を続け、積み重ねることで業務効率化が大きく進んでいる。今後も、同様の活動を継続していきたい。」と、澤田社長は語る。

事例2-2-5:ティ・エス・ケイ株式会社

「業務改善活動をきっかけに、新たな付加価値を生み出している企業」

富山県富山市のティ・エス・ケイ株式会社(従業員81名、資本金5,000万円)は、創業80年になる、重包装紙袋の製造を原点としつつ、顧客ロジスティクス支援ビジネスに事業ドメインを進化させ、業績を伸ばしている企業である。

高木悦朗社長は、従業員が自ら考え行動することによって働く喜びを感じられる職場を作りたいと考えていたが、2002年頃のITバブル崩壊後の厳しい経営環境を乗り越えるために、トップダウンによる経営管理を強めたところ、経営危機は乗り越えたものの、従業員が経営層の指示を待つ傾向に陥ってしまったと感じたという。

そこで、自ら主体的に考えて行動する人材の育成を目的に、2004年から、業務改善活動を始めた。作業工程や職場環境等について、一人月4件、全社で年間2,000件以上の改善実施を必須とした。実施内容は質より量を重視しており、「ゴミを拾った」といった小さな取組も1件とカウントすることで、そこから「ゴミを拾った後のゴミ箱が必要ではないか」などの、更なる改善を展開する癖付けの狙いがあったという。また、月2回の社長表彰の場を設け、付加価値向上や業務時間削減の効果が大きい提案をした従業員に報奨金を出すことでモチベーション向上にもつなげている。開始以来14年経った現在でも年間で2,800件程の提案が当たり前のように実施されているという。

このような改善制度は、新たな付加価値創出にもつながっている。以前、ある従業員からネットショップの提案があった際は、成功は難しいと思いつつも、提案即実施という原則のため取り組ませたところ、現在では売上2.5億円の事業になった。最近では、製袋の生産現場の労働時間と作業スペースを削減した結果、新たな関連事業に取り組むことが可能となり、売上増加につながったという。

「改善提案活動により、会社としての付加価値の向上もさることながら、従業員同士のコミュニケーションの円滑化につながり、社内の活性化を感じている。」と、高木社長は語る。同社は、今後も業務改善活動を継続することで、自発的に考えて行動する人材の確保、育成につなげていくという。