第2章 生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し

第1章においては、生産年齢人口の減少等による構造的な人手不足の現状と、その状況において中小企業にとって女性・シニアの需要が高まっていることを確認した。

人手不足は、生産年齢人口の減少や少子高齢化といった我が国の構造的な問題が要因とされる点があるものの、その中で現有の従業員を生かすために業務効率化を進めていくことは、企業努力にて一定可能であると考えられる。現状の業務を見直して業務を効率化することに成功すれば、時間の余裕を生み出すなど、事業の円滑な運営に寄与するものと期待される。そこで本章では、「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査」(以下、「アンケート調査」という。)を用いて、「業務プロセスの見直し1」の取組の実態について分析を行っていく。

1 ここでは、「業務プロセスの見直し」とは、業務を効率化するために、現在の業務の状況を明らかにし、現状を踏まえた業務の改善策を検討し、実行する一連の取組を指す。本章においては、「業務見直し」、「業務改善」、「業務プロセス改革(BPR)」等と同義とみなす。

第1節 業務プロセスの見直しの現状

本節においては、業務見直しの取組単位や、取組を始めたきっかけ、具体的な取組内容及び課題等について分析を行っていく。

〔1〕業務プロセス見直しの取組単位

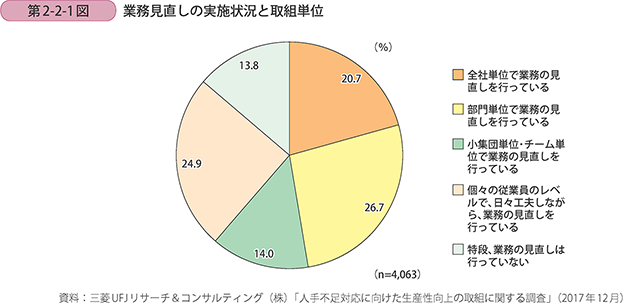

第2-2-1図は、中小企業における業務見直しの実施状況を、取組単位別に見たものである。「部門単位で業務の見直しを行っている」が26.7%、「個々の従業員のレベルで、日々工夫しながら、業務の見直しを行っている」が24.9%と続いており、「特段、業務の見直しは行っていない」の回答は13.8%であった。取組単位の違いはあるものの、大多数の中小企業が、業務見直しの取組を行っていることが見て取れる。

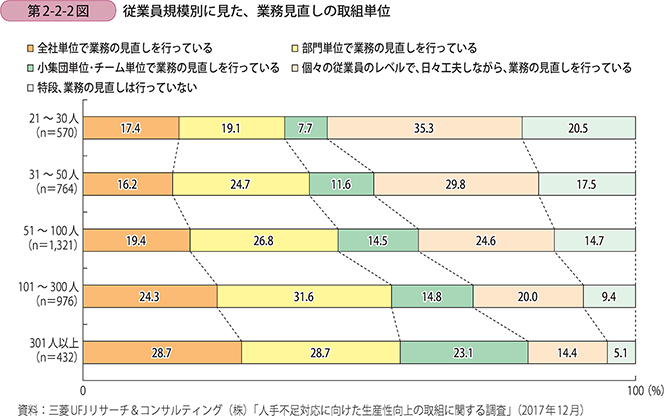

第2-2-2図は、従業員規模別に、業務見直しの取組単位を見たものである。従業員規模が大きくなるほど、「全社単位で業務の見直しを行っている」と回答した企業の割合が高くなる傾向にある。他方で、企業の規模が小さくなるほど、「個々の従業員のレベルで、日々工夫しながら、業務の見直しを行っている」、「特段、業務の見直しは行っていない」と回答している企業の割合が高くなっている。

〔2〕業務プロセス見直しの取組内容

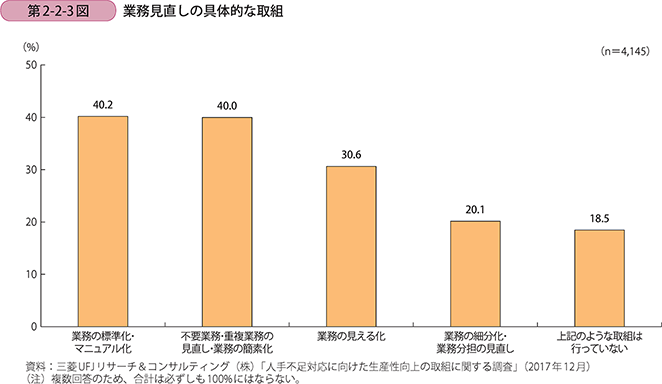

第2-2-3図は、業務見直しの具体的な取組について確認したものである。実際に業務見直しを行った中小企業における具体的な取組として最も多く挙げられたのは、「業務の標準化・マニュアル化」であり、次いで、「不要業務・重複業務の見直し・業務の簡素化」、「業務の見える化」の順に続いている。

例えば、社内で属人化している業務等についてマニュアル化を行うことで、誰でも手法を学び、その業務に対応できる人材を増やすことにつながるものと考えられる。また、不要業務や重複業務の見直し及び業務の簡素化を行うことで、従業員に余剰時間が生まれ、業務負担の軽減に寄与するものと推察される。さらに、業務の見える化により、今まで継続してきてはいたものの実は形骸化していたような不要業務の発見等につながっているものと考えられる。

ひとえに業務見直しといっても、上記のような複数の手法が存在し、中小企業がそれぞれの課題に即した取組を行っているものと推察される。

〔3〕業務プロセスの見直しを行ったきっかけ

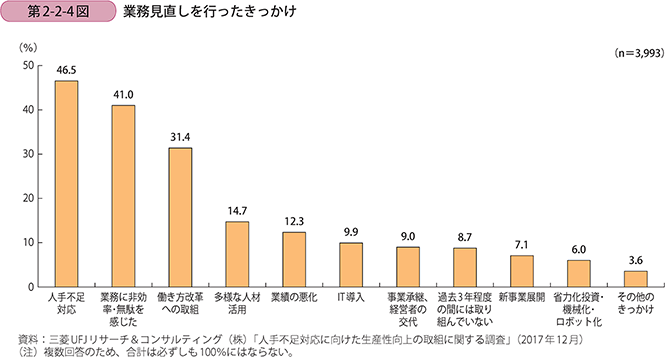

次に、中小企業が業務見直しに取り組んだきっかけについて見ていく。第2-2-4図は、過去3年の間に業務見直しに取り組んだ企業における、そのきっかけについて確認したものである。内訳を見ると、「人手不足対応」が46.5%と最も多く挙げられ、「業務に非効率・無駄を感じた」が41.0%、「働き方改革への取組」が31.4%と続いている。

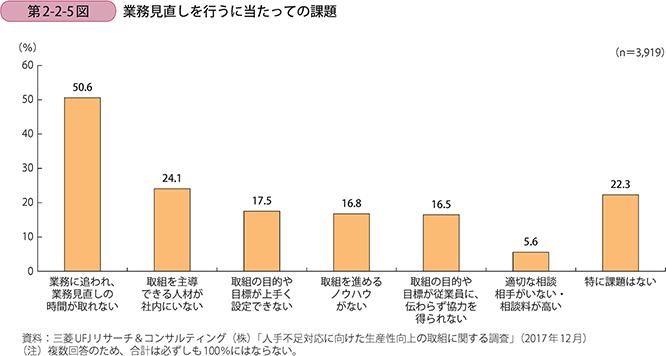

〔4〕業務プロセス見直しの課題

第2-2-5図は、業務見直しを行うに当たっての課題を確認したものである。内訳を見ると、「業務に追われ、業務見直しの時間が取れない」が50.6%と回答割合が最も高くなっている。次いで、「取組を主導できる人材が社内にいない」、「取組の目的や目標が上手く設定できない」という回答が続いている。現状の業務に追われて時間の確保が難しいということもさることながら、推進役となる人材の不足等、業務見直しを行うための環境が整っていない企業が一定数存在すると推察される。

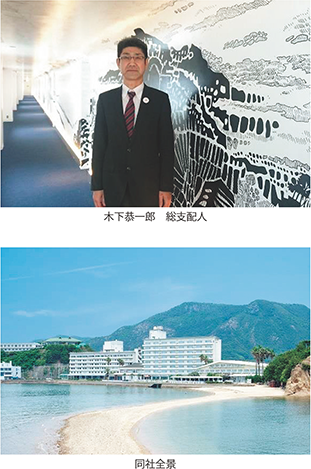

事例2-2-1:株式会社小豆島国際ホテル

「不要業務を削減することで業務効率化を実現させ、生産性を向上させている企業」

1963年創業の株式会社小豆島国際ホテル(従業員125名、資本金1億円)は、香川県土庄町で、客室120室のリゾートホテルを運営する事業者である。

総支配人の木下恭一郎氏は、同社の経営課題として収益力の向上と人材確保があると考えていた。特に小豆島では、少子高齢化と人口減少が進んでおり、こうした中で、同社が今後も人材を確保し続けていくためには、生産性向上を進め、他の業種に匹敵する労働条件を整備していくことが重要だと考えていたという。

そこで、木下総支配人は、外部の経営コンサルタントを活用し、業務の見直しを進めることとした。木下総支配人のリーダーシップのもと、業務改善に意欲的な従業員とコンサルタントで構成するチームを編成し、客室整備業務等における既存の業務の無駄を洗い出し、不要業務の廃止や見直しを行った。

例えば、一部客室に急須を設置していたが、使用頻度が少なかったため、マグカップとスティック茶に簡略化を行った。結果、急須の漂白時間が短縮され、年間で30時間程度の業務時間の削減につながった。また、絵はがきやWi-Fi表示等の客室内資料の配置についても、売店での販売やドアへの貼り付け等で代替し、廃止したところ、年間で110時間程度の業務時間の削減につながった。このように業務の必要性を精査し、廃止や見直しを進めることにより、年間で1,800時間もの業務時間の削減効果が得られた。

さらに、「一連の取組をきっかけに従業員が自発的に改善提案を行う風土が広がったことが大きかった。」と木下総支配人は語る。個々の従業員の創意工夫が発揮され、顧客対応も改善したことで、顧客満足度も高まったという。

また、生産性向上によって生み出した利益を、福利厚生面等で還元していることもあって、島外からの新卒社員も採用することが可能となった。

外部コンサルタントも活用しながら、業務見直しを進めることで、効率化だけでなく、付加価値向上や人材確保にもつながったケースといえよう。

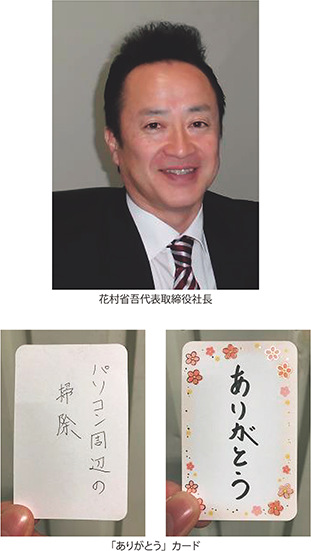

事例2-2-2:株式会社コープデリバリー

「部門間の協力を促す動機付けを活用し、業務効率改善を推進する企業」

神奈川県座間市の株式会社コープデリバリー(従業員39名、資本金5,000万円)は、生活協同組合ユーコープの宅配商品の仕分けや品質チェック等を行う倉庫業者である。同社は、慢性的な人材の採用難と低い定着率に悩まされており、一人当たり業務量の増大や残業の常態化等の課題を抱えていた。将来にわたって安定的に人材を確保していくためには、職場環境の改善と従業員満足度の向上が不可欠と考えた同社は、残業ゼロを目指し業務効率の改善を通じたワークライフバランスの実現に着手した。

同社は、最初に、残業ゼロ・業務効率化の取組への参画意識を組織全体に浸透させることを目的に、花村省吾代表取締役社長が取組開始の宣言を行った。3年以内に残業をゼロにするとの目標を掲げ、更に、残業時間削減により節約できた残業代を手当として従業員に還元することとした。従業員が安定した収入を確保しつつ、安心して自発的に残業削減に取り組めるようにするためである。

残業ゼロの取組の手始めとして、全社員に対するアンケート調査を行い、残業発生要因が、仕事の属人化やコミュニケーション不足等にあると特定した。仕事の属人化を避けるべく、作業のマニュアル化により多能工化を進め、同一作業に複数担当を付ける(ダブルキャスト)ことにより、業務過多となった部門に対する人材の融通のし易さや休暇の取得し易さにつなげた。また、毎日の作業スケジュールを明確にし、従業員同士で共有するため、各人の1日の作業フローをホワイトボードに一覧表形式にして張り出した。手助けが必要な従業員は、ボードに「help」が必要という趣旨のカードを貼り出して、他部門からの応援を要請できる仕組みも取り入れた。隙間時間に完了できそうな軽作業で他者の手助けが必要なもの([例]パソコン周辺の清掃)については、小さなカードに作業内容を書き出して、それをボードに貼り付ける仕組みも取り入れている。この小さなカードには、裏側に「ありがとう」という感謝の言葉が記されており、手の空いた従業員が割り当てられた業務以外の仕事を自主的に引き受ける動機付けとなっている。従業員に自発的に行動を起こさせることは容易ではなく、また、これを長期的に定着させることは難しい。このため、カード裏の「ありがとう」や褒めるという動機付けが取組の成功の鍵と同社は言う。

こうした取組の結果、2017年4月から2018年3月までの累計で、残業時間は前年比55%減少、残業代は約580万円の削減となり、従業員一人当たり17.5万円が還元された。また、2018年度に関しては、これまでの実績と同程度の生産性向上が見込めるとの判断のもと、月額2,500円のベースアップと残業削減前払い手当月額7,000円の合計月額9,500円の賃上げが実現された。社員の意識改革や教育に3か月程度を要したというが、同社は、親団体の理解も得て社長の強力なリーダーシップが発揮され、従業員の参加意識を高めることができたことが、取組の成功要因と語る。

事例2-2-3:株式会社鷺の湯荘

「業務の見直しの結果、設備の入替を行い、業務効率化を実現した企業」

株式会社鷺の湯荘(従業員40名、資本金1,000万円)は、島根県安来市で温泉旅館業を営む企業である。

同社では、一人でフロント、仲居、清掃の一人三役を担当する総合サービススタッフを導入しているため、業務内容が多岐にわたり、出勤者数が少ないと一人当たりの作業負担が大きくなり、残業時間の増大要因になっていた。

業務効率化の必要性を感じていた田辺大輔専務は、サービス業の業務改善に関する研修を受講したことを契機に、そこで得たノウハウをもとに自社でも業務改善を行うこととした。専務がリーダーシップを発揮し、数名のコアメンバーとともに2週間程度の期間で集中的に取り組んだ。

まず、清掃作業が個人によって仕上がりにばらつきがあったため、清掃業務のマニュアル化に取り組んだ。マニュアル化の際、清掃作業をビデオで撮り分析を行ったほか、田辺専務自ら清掃スタッフと立ち話をしながら、改善点をヒアリングするなど、詳細な調査をもとに業務をマニュアルに落とし込んでいった。

次に、業務の洗い出しを行った結果、客室冷蔵庫の有料ドリンクの補充や冷水ピッチャーの入替に毎日1時間半も要していたことが分かった。業務の必要性を見直したところ、冷蔵庫内の有料ドリンクの利用率も低下傾向にあったため、通常の冷蔵庫へ変更する(20台合計で約70万円の投資)とともに、冷水ピッチャーからペットボトルの水を置く形に変更し、業務の簡素化を図った。

同社では、こうした業務効率化の結果、平均的に一人当たり30分程度残業時間が減った。また、自らの提案で業務改善が行われることが分かり、社内の雰囲気が積極的になるという付随的な効果も感じているという。田辺専務は今後の課題として「業務効率化を一度きりのものにせず、持続的PDCAサイクルを回していけるような仕組みづくりに取り組んでいる。」と語る。

必ずしも高額な設備投資でなくても、自社の業務を見える化し、課題を特定した上でその課題に対応する設備を導入することで、労働生産性を向上させた好事例といえる。