5 中核人材不足への対応

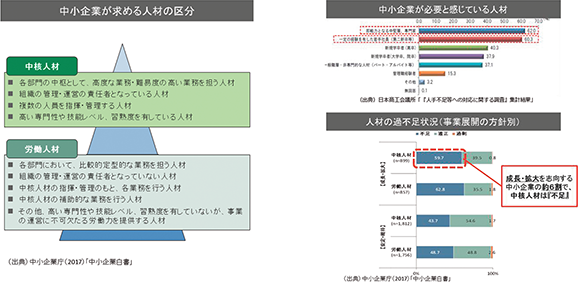

ここまで、中小企業が事業を運営するために不可欠である「労働人材」に焦点を当て、その不足感の現状と、中小企業が行っている対策について分析を行ってきた。以降では、高い専門性や技能等を有し、事業活動の中枢を担う役割を持った「中核人材」の確保の手段等について確認していく。

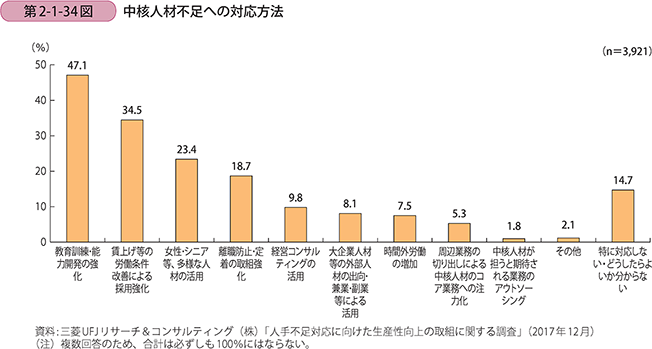

「中核人材」の不足に対し、中小企業がどのように対応しているかを見たものが第2-1-34図である。最も回答割合が高かったのは、「教育訓練・能力開発の強化」で47.1%となっており、中核人材は社内で育成するという意向を持った企業が多いことが分かる。他方で、「大企業人材等の外部人材の出向・兼業・副業等による活用」を行っていると回答した企業は8.1%とまだまだ低いことが見て取れる。

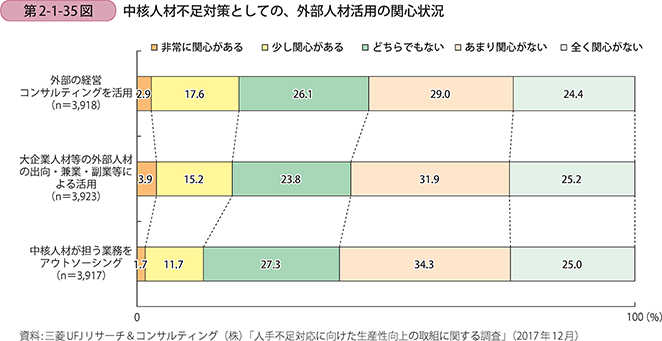

第2-1-35図は、中核人材不足への対策としての、外部人材の活用に対する関心状況を確認したものである。これを見ると、「外部の経営コンサルティングを活用」、「大企業人材等の外部人材の出向・兼業・副業等による活用」については、「非常に関心がある」、「少し関心がある」を合わせると約2割の企業が関心を持っていることが見て取れる。中核人材を社内で育成することは時間が掛かると推察され、外部の人材を活用することも手段の一つと考えられるものであるが、現状では関心がある企業は一部にとどまっていることが分かる。

コラム2-1-2

中小企業・小規模事業者・スタートアップ等における中核人材の確保・活用促進に向けた検討ワーキング・グループ(中核人材確保WG)での検討について

第四次産業革命や人口動態の変化等を背景として、企業の事業環境が大きく変化している。付加価値の源泉が「資本」から「人材」へ移行する中、人手不足が恒常化しうる問題となった。特に中小企業では、経営者の高齢化に伴う事業承継も大きな問題であり、経営課題の上位に「人材の不足」が挙げられるなど、深刻な状況にある。また、成長・拡大を志向する中小企業では、中核人材の不足感が顕著であり、新事業展開等に影響が出始めている。「経営戦略」としての「人材戦略」の重要性を再認識し、企業の持続的成長・発展や地域活性化に必要な「中核人材」の確保を、喫緊の課題として戦略的に進めていくことが必要である。

このような中、「人生100年時代」の到来により、個人の働き方・社会参加の在り方も多様化しており、多様な個人が活躍し続けるための環境整備も求められるようになった。このため、〔1〕働き手、〔2〕育成主体としての企業、〔3〕受け入れ主体としての企業(中小企業等)、〔4〕労働市場の各側面をトータルパッケージとして議論する必要がある。

以上のような背景から、2017年10月に、我が国経済の価値創出の源泉である人材力を強化し、社会全体として人材の最適活用を実現していくための方策を検討する場として、「我が国産業における人材力強化に向けた研究会(人材力研究会)」が立ち上げられた。当該研究会のもとに、特に中小企業(人材ニーズ側)の立場から検討する「中小企業・小規模事業者・スタートアップ等における中核人材の確保・活用促進に向けた検討ワーキング・グループ(中核人材確保WG)」と、主に働き手や育成主体としての企業の立場から検討する「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」が設置され、2018年3月に報告書が取りまとめられた。

中小企業の立場から検討された中核人材確保WGでは、(1)中小企業、(2)労働市場(仲介支援機能)、(3)働き手(母集団形成)の3つそれぞれの観点から、下記のとおり課題と方向性が示された。

(1)中小企業

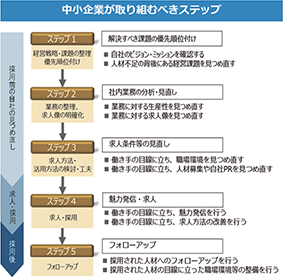

〔1〕中小企業が人材確保のために取り組むべきステップ

中核人材の確保に成功している中小企業は、「経営課題/業務の見つめ直し」、「生産性や求人像の見つめなおし」「(働き手の立場に立った)職場環境改善」等、総合的な取組を多面的・継続的に行っていることが多い。これを踏まえると、中小企業が中核人材を確保するに当たっては、「求人・採用」に加え、経営課題や業務の見直しを通じた求人像の明確化や人材確保後の職場環境の見直し等も、総合的に取り組むことが必要だと考えられる。

また、働き手(人材側)にとって、「給与」のみならず、「やりがい」、「ミッションへの共感」等の要素が転職等の意思決定に極めて重要であることを踏まえると、(求人情報のみではなく)企業側の強み・魅力を働き手目線で発信することは、働き手の関心を引く観点からも重要である。

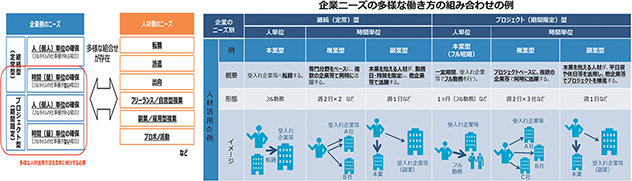

〔2〕多様な活用方法の検討の必要性

一般に、中核人材の確保に当たり、フルタイム勤務の終身雇用型の採用を望む中小企業が多いが、給与や仕事量(時間)を考えると、必ずしも「1人分(フルタイムの時間)」の確保が必要ない場合もある。人手不足時代において、本当に必要な人材を、必要な時に必要な分だけ確保することが求められており、多様な人材活用方法を選択肢として考える中小企業も増えつつある。

企業が中核人材を確保するためには、〔1〕フルタイム・終身雇用型の採用のみならず、〔2〕兼業・副業・出向等多様な働き方を許容できる「プロジェクト型」や「時間(量)単位」での確保、〔3〕社内人材の育成等、様々な手法がある。企業はその規模・成長性等の経営状況や経営課題等に応じて、多様な活用方法の中から柔軟に検討することが必要である。

(2)労働市場(仲介支援機能)

中小企業と働き手(人材側)との間には、「企業側が必要な人材像を明らかにできていない」、「企業側の情報が人材側へ適切に届いておらず、人材側が中小企業へ関心を抱かない」等、大きな情報ギャップが存在しており、中小企業が中核人材を確保するには、仲介支援機能が極めて重要となる。したがって、仲介支援者の担い手の確保と両者のギャップを埋める持続的スキームの形成が、市場形成には不可欠である。

〔1〕仲介支援者の機能

中小企業の中核人材確保に当たって、仲介支援者(コーディネータ)に求められる役割は多岐にわたる。まず、中小企業が人材を確保するに当たっては、自社の経営課題を明らかにした上で、求人像を見直す必要があり、この伴走型の支援が必要になる。また、人材の定着には、人材確保後の伴走支援(フォローアップ)が効果的である。このように、仲介支援者においても、前述した中核人材確保において中小企業が取り組むべきステップ全てを総合的に支援している必要があり、こうした、仲介支援者の確保・育成が極めて重要となる。

現状では、経営支援(経営支援機関等)と求人採用支援(人材紹介会社等)は、異なる機関が担当することが多いが、その場合であっても、両機能の密な連携(双方向型の個別案件情報の共有体制の構築)が、ミスマッチの防止に極めて重要である。

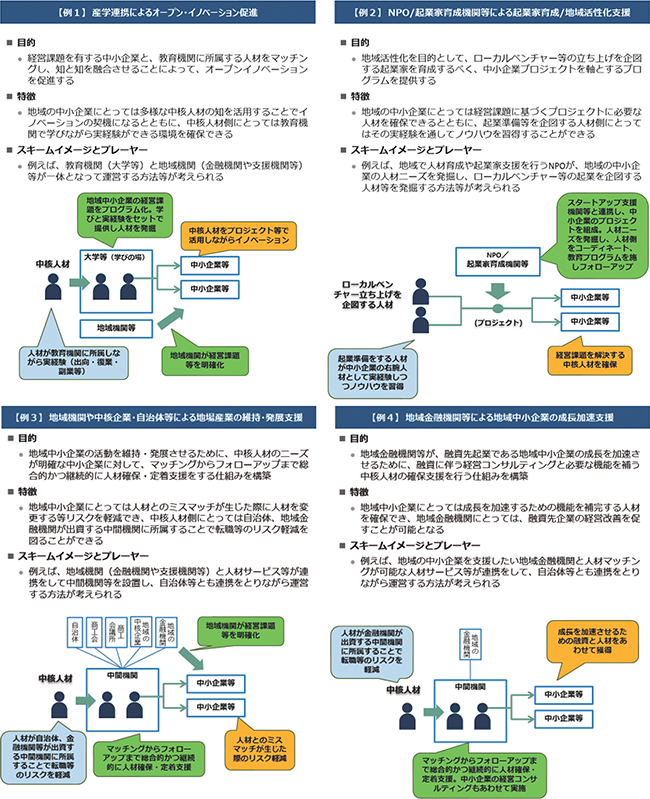

〔2〕持続可能なスキーム

中小企業が安定的に中核人材を確保できるようになるには、自律的に持続可能なスキームの確立が重要である。人材確保の手段(スキーム)としては、求める人材や、人材確保に掛けられる時間、コスト等によって様々な形態が考えられるが、その確立には、地域金融機関や大学、NPO法人等地域に根ざした機関等の担い手による継続的な運営が必要不可欠である。政府としても、成功事例を創出しつつ、横展開を促していく必要がある。

(3)働き手

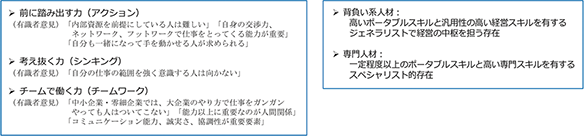

中小企業が求める中核人材のカテゴリーとしては、大きく分けると「背負い系人材」と「専門人材」に分類できるが、カテゴリーに関わらず、採用するか否かの判断要素としては、スキル・経験以上に、マインドセットが極めて重要である。

※「社会人基礎力(平成18年)」のカテゴリーを元に、中核人材確保WG委員等の意見を事務局にて整理

〔1〕潜在的母集団形成~学びの機会提供

したがって、背負い系人材か専門人材かに関わらず、中小企業で多くの人と接触しながら活躍するために必要な「社会人基礎力」を高める機会(学ぶ機会・リカレント教育)をより多くの人材に提供し、将来的な中小企業の中核人材の母集団形成を促すことが重要となる。

〔2〕顕在的母集団形成~「一歩踏み出す」仕組みづくり

また、中小企業で活躍することに関心があっても、現状から一歩を踏み出せない潜在的な人材は多いとの意見がある。そこで、働き手が中小企業で働くことを検討しようと、一歩踏み出すための仕掛けづくりが重要になる。具体的には、〔1〕プロボノ活動、〔2〕出向、〔3〕兼業・副業等、気軽な「きっかけ作り」が極めて有益である。また、〔4〕学生時代におけるインターンシップ経験もその後の意思決定に有効である。