2 女性・シニアの労働参加の実態

以下では、女性・シニアの労働参加が我が国生産年齢人口減少の影響を緩和している点を詳しく見るとともに、就労希望を持つ女性やシニアが就労できていない背景を見ていくこととする。

〔1〕就業率の変化の実態

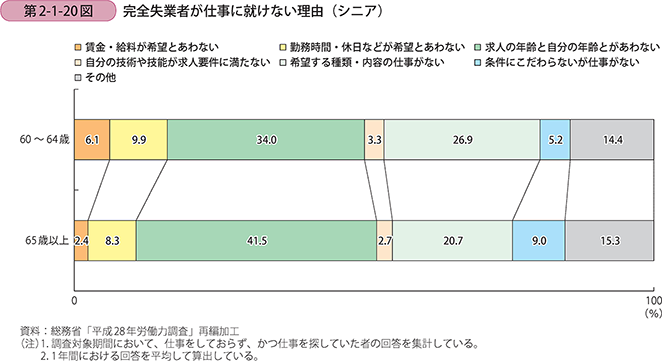

第2-1-12図は、年齢及び男女別に就業率の推移を確認したものである。女性の就業率の特徴として、男性と比して20代前半までは就業率がほぼ一致しているものの、20代後半において就業率が伸びず、さらに30代前半において就業率が低下していることが見て取れる。1997年と2017年を比較すると、30代前半を含め全体的に女性の就業率が上昇してきてはいるものの、それでも男性の就業率と比べると差があることが分かる。他方で、男性においては、60代前半において就業率が上昇していることが見て取れる。シニア世代の労働参加が進んでいることを表しているといえよう。

〔2〕女性雇用者数の推移

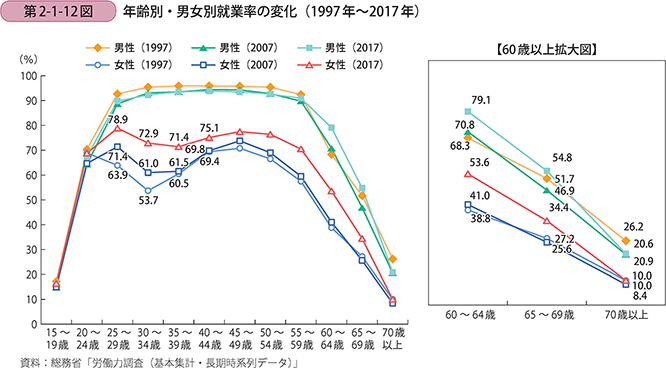

以下では、女性の就労状況や就労意向等について確認していく。まず、女性の雇用者数を雇用形態別に確認すると、過去10年の間に女性の雇用者数は増え続け、合わせて約260万人が増加していることが見て取れる(第2-1-13図)。雇用形態の内訳を確認すると、特に非正規の職員・従業員の増加幅が大きく、2015年以降は正規の職員・従業員の増加幅も大きくなっていることが分かる。

〔3〕子育て期における女性の就労状況

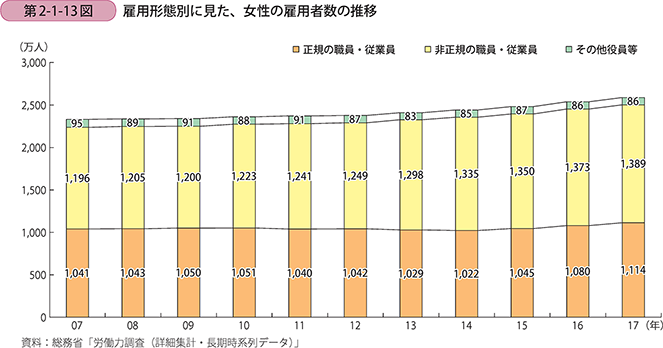

ここで、結婚や出産を理由に退職した女性のうち、どの程度の割合がその後就業しており、加えて、その後就業していない者のうち、どの程度の割合が就業を希望しているのかを確認する。第2-1-14図を見ると、退職後に復職して仕事に就いている者(有業者)は26.0%にとどまっており、他方、無業者のうち60.0%は復職したいと考えていることが分かる。結婚・育児を理由に退職し、現在就業を希望している者は、以前に社会経験もあることから一定の業務遂行能力を持っているものと考えられる。これらの人材を掘り起こして活用することは、人手不足となっている企業側にとって人材確保の糸口となることが推察される。

〔4〕女性の未就労者の実態

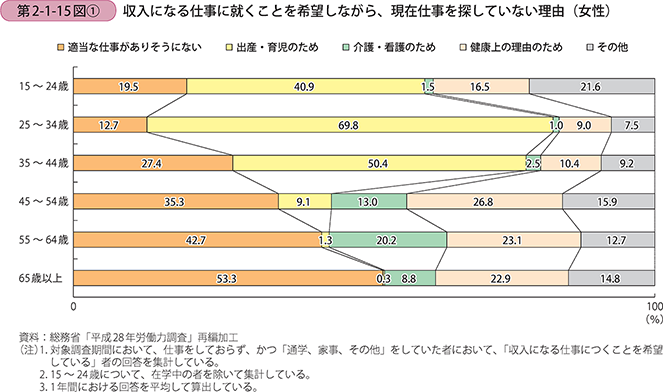

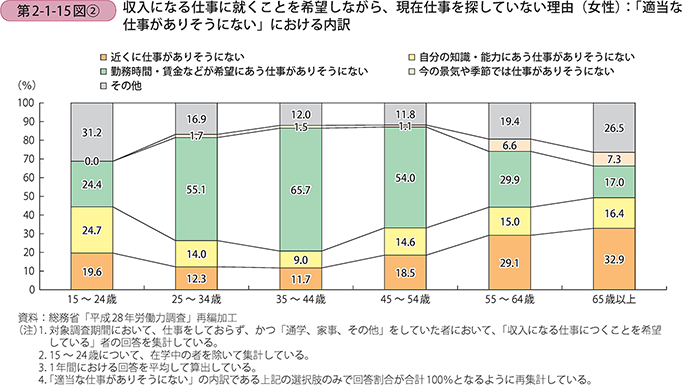

ここで、求職をしていない者である「非労働力人口5」において、その中でも、仕事に就きたいが仕事を探していない者について、その理由を以下で確認する。第2-1-15〔1〕図は、該当者のうち女性について年代別に見たものであるが、「15~24歳」、「25~34歳」、「35~44歳」の世代において、「出産・育児のため」が大半を占めていることが見て取れる。また、第2-1-15〔2〕図において「適当な仕事がありそうにない」の内訳を見ると、「25~34歳」、「35~44歳」、「45~54歳」の世代において、「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」の割合が高い。仕事には就きたいものの、出産・育児が制約となり求職をしない女性が特に多く、これらの女性が働ける企業の需要は大きいと推察される。

5 15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者を指す。

〔5〕女性の完全失業者の実態

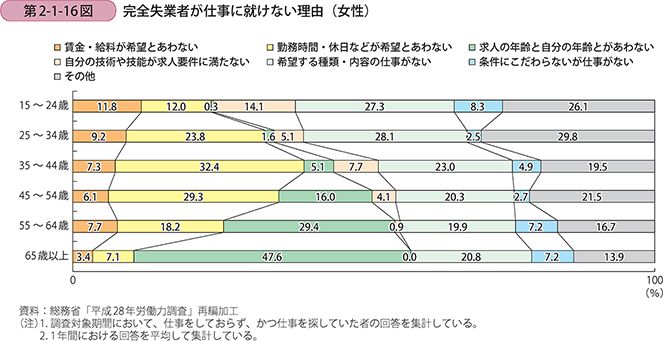

第2-1-16図は、女性の完全失業者6が仕事に就けない理由について確認したものである。これを見ると、「希望する種類・内容の仕事がない」、「勤務時間・休日などが希望とあわない」の回答割合が高く、他方で、「賃金・給料が希望とあわない」については、「15~24歳」を除く世代においては回答が1割に満たないことが見て取れる。また、「勤務時間・休日などが希望とあわない」については「25~34歳」、「35~44歳」、「45~54歳」の世代において特に割合が高くなっていることが分かる。したがって、賃金よりも、希望の種類・内容の仕事や、勤務時間・休日を就職先に求める条件として重視していると考えられる。特に、育児等のためにフルタイムで働くことは難しく、短時間勤務等を希望する女性が多いものと推察される。

6 ここでいう「完全失業者」とは、総務省「労働力調査」の定義に基づき、次の3つの条件を満たす者とする。

〔1〕仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。

〔2〕仕事があればすぐ就くことができる。

〔3〕調査期間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)。

〔6〕シニア世代雇用者数の推移

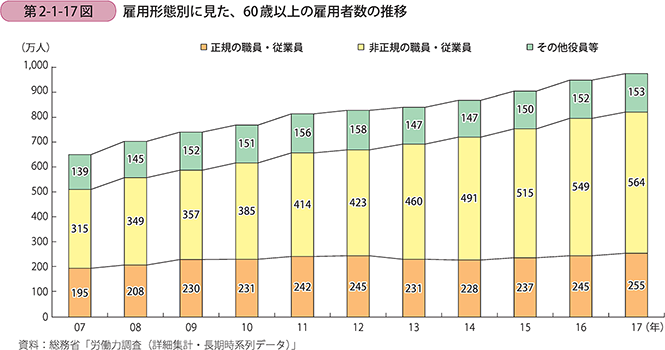

続いて、シニア世代の就労状況や就労意向等について確認していく。60歳以上の雇用者数を雇用形態別に確認すると、過去10年の間に60歳以上の雇用者は約330万人が増加していることが分かる(第2-1-17図)。シニア世代の労働参画が進んでいることが示唆されている。

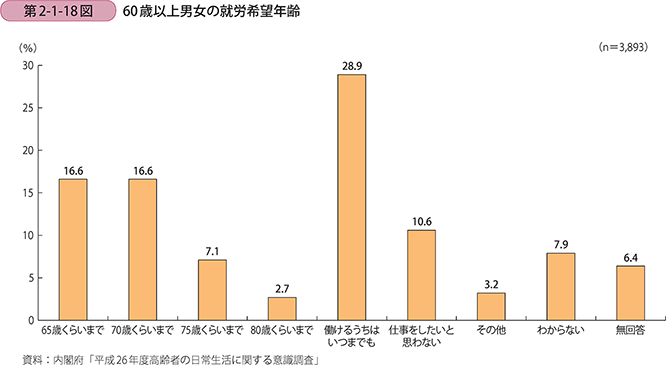

第2-1-18図は、シニア世代が何歳までの就労を希望しているかを確認したものである。内訳を見ると、28.9%が「働けるうちはいつまでも」と回答しており、「65歳くらいまで」、「70歳くらいまで」がそれぞれ16.6%と続いている。シニア世代において労働参加の意思が強い者の割合は相応に高く、労働参画が進んでいることを示していると考えられる。したがって、シニア世代の受け皿となる企業が必要であるものと推察される。

〔7〕シニア世代の未就労者の実態

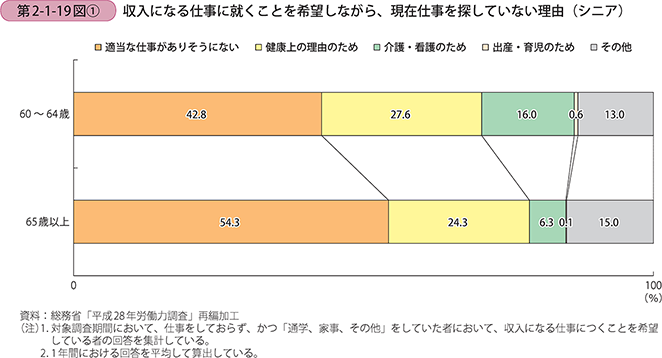

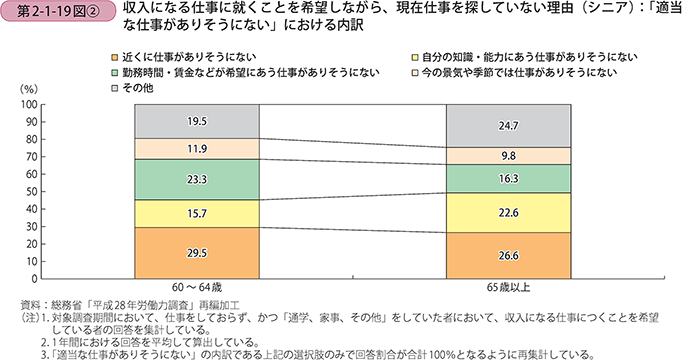

第2-1-19〔1〕図及び第2-1-19〔2〕図では、シニア世代における「非労働力人口」において、その中で仕事に就きたいが仕事を探していない者に対し、その理由を確認している。内訳を見ると、「60~64歳」、「65歳以上」の双方において、「適当な仕事がありそうにない」が最も多く挙げられており、その内、約2割が「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」と回答している。こうした者にとっては、希望に沿った賃金・勤務時間を提供してくれる企業があれば、求職を開始する動機になると考えられる。また、「60~64歳」においては「介護・看護のため」も理由として多く挙げられ、親族等の介護・看護による制約が存在することが示唆されている。

〔8〕シニア世代の完全失業者の実態

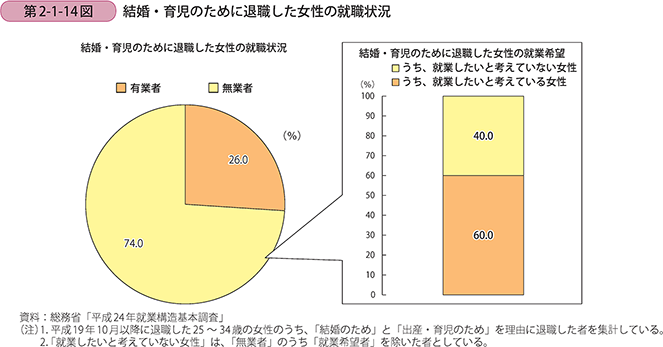

続いて、第2-1-20図は、シニア世代の完全失業者が仕事に就けない理由について確認したものである。最も多い回答は「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」であり、「60~64歳」において34.0%、「65歳以上」においては41.5%と大きな割合を占めている。したがって、企業が求人の年齢幅を広げることにより、シニア世代の受け皿となる可能性があると示唆されている。