第1章 深刻化する人手不足の現状

第1章では、昨今強まっている人手不足の実態について現状を把握する。また、人手不足の状況下において今後重要となるであろう、女性・シニア1等の多様な人材について、各種統計調査及び「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査2」(以下、「アンケート調査」という。)を用いて、中小企業における活用の実態を分析していく。

1 本章におけるシニアとは、60歳以上の人材を指す。

2 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2017年12月に中小企業30,000社を対象に実施したアンケート調査(回収率13.8%)。本調査の対象は、常時雇用する従業員数が21名以上の中小企業であることに留意が必要である。

第1節 中小企業において深刻化する人手不足

以下では、中小企業において深刻化している人手不足の現状を分析していく。

〔1〕中小企業における人手不足感

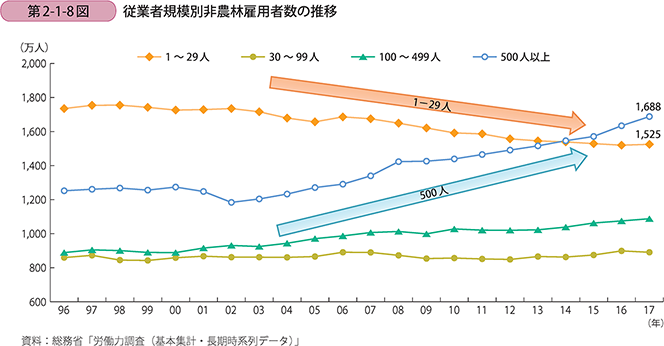

まずは、中小企業における業種別の人手不足感を見るため、中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」を用いて従業員数過不足DIの推移を確認する(第2-1-1図)。これを見ると、全ての業種において、2009年をピークに総じてマイナス方向に転じ、2013年第4四半期以降、全ての業種において従業員が「過剰」と答えた企業の割合を従業員が「不足」と答えた企業の割合が上回っていることが分かる。特に、建設業やサービス業といった業種において人手不足感が顕著に表れている。

〔2〕中小企業の抱える経営課題

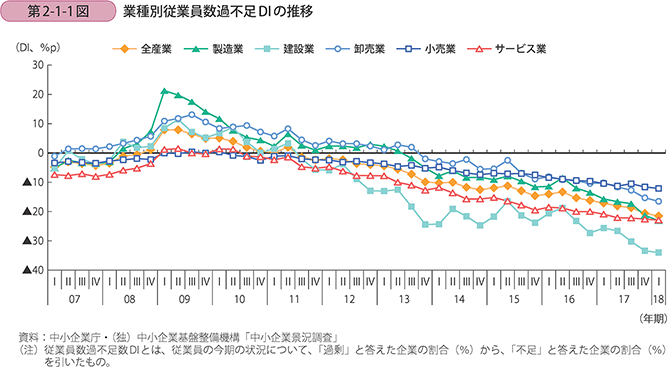

第2-1-2図は、(株)日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」3により把握された中小企業の経営上の問題点を示している。これを見ると、「求人難」を挙げた企業の割合が、ここ数年で増加の一途をたどっており、80年代後半から90年代初頭の景気拡大期に迫る水準となっている。中小企業における人手不足が、経営上の課題としても強く認識されていることが分かる。

3 (株)日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」は、小企業編(原則従業員20人未満)と中小企業編(原則従業員20人以上)に分けて調査されている。本節では、中小企業編における「経営上の問題点」を見ているが、小企業における「経営上の問題点」でも同様に、「求人難」の割合が足下で増加基調をたどっている。

〔3〕人材の未充足率

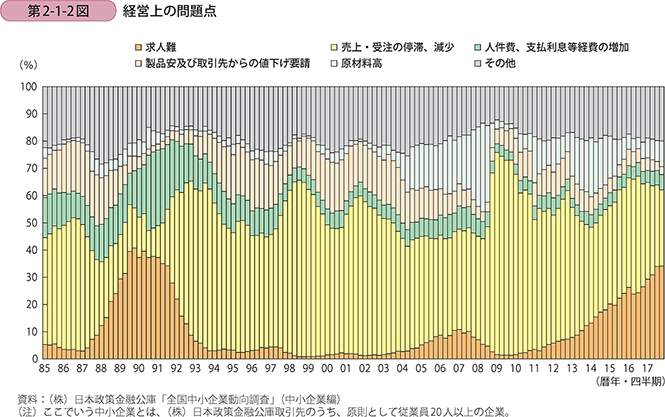

第2-1-3図は、企業の従業員規模別に、人材の未充足率を表したものである。これによると、規模の小さい企業ほど人材の未充足率が高い状況が見て取れる。製造業と非製造業を比較すると、非製造業において総じて未充足率が高くなっていることが分かる。

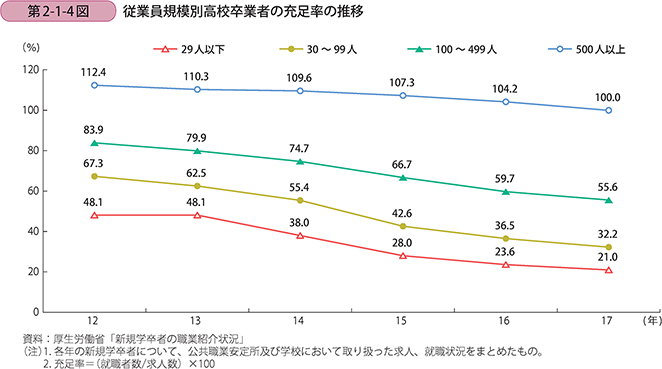

〔4〕高校卒業者の充足率

続いて、従業員規模別に見た、高校卒業者の充足率の推移を確認する(第2-1-4図)。5年間でいずれの規模の企業においても高校卒業者の充足率は減少傾向にあり、特に従業員が29人以下の企業については充足率の減少が著しく、足下では求人数の5分の1程度しか確保できていないことが分かる。

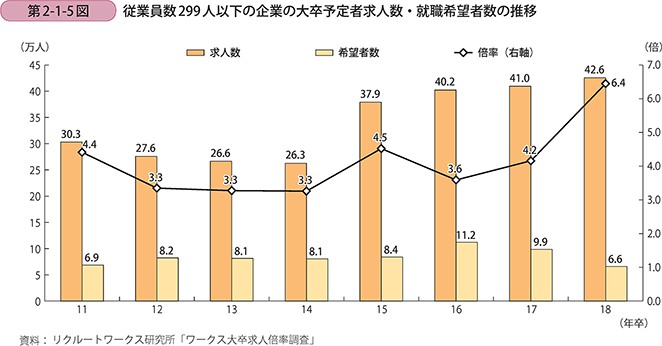

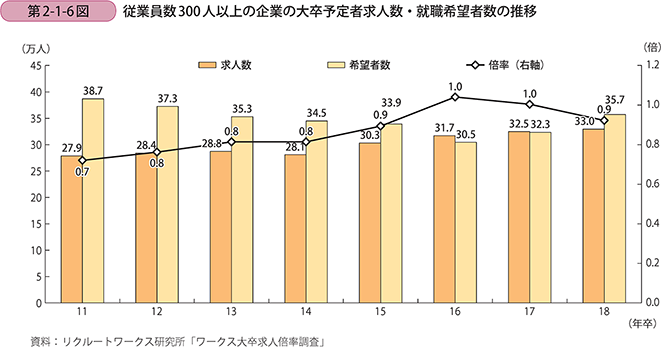

〔5〕求人数と就職希望者数の推移

次に、従業員規模別に企業の大卒予定者求人数及び就職希望者数の推移について確認する。従業員299人以下の企業において、求人倍率は約3~4倍で推移してきたが、足下では上昇傾向にあり、2017年度は6.4倍と大きく跳ね上がっていることが分かる(第2-1-5図)。300人以上の企業においては、足下では毎年希望者数が求人数をわずかに上回る程度で、求人倍率はおよそ1倍程度で推移している(第2-1-6図)。

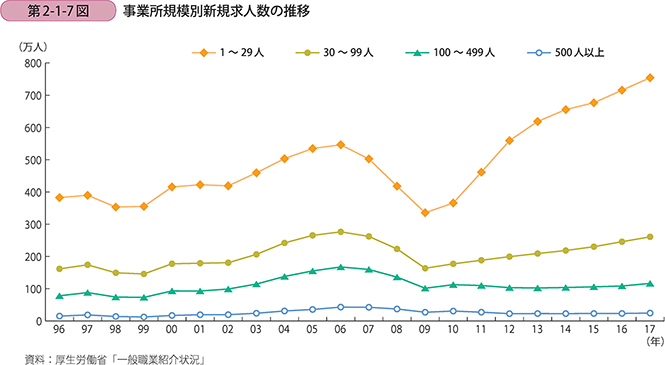

第2-1-7図では、事業所の従業員規模別に求人数の推移を確認する。これを見ると、2009年に全ての従業員規模の企業で求人数が落ち込んだ後、規模が小さいほど求人を増加させていることが分かる。

〔6〕雇用者数の推移

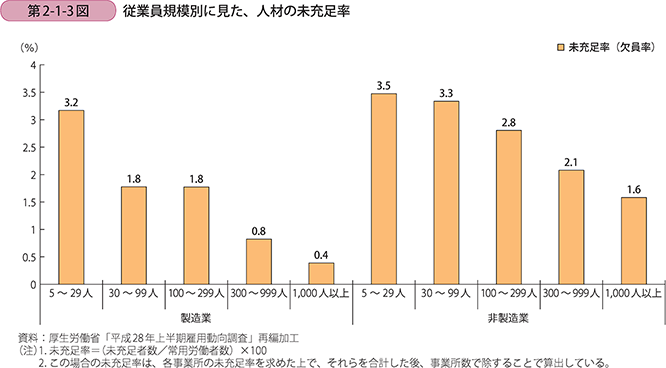

従業者規模別の企業の雇用者数の推移について、直近の20年間で従業者規模が1~29人の企業と500人以上の規模の企業について着目して見ると、当初は両者の雇用者数は共に横ばいで推移していたが、2000年代に入るにつれて従業者規模が1~29人の企業の雇用者数は減少傾向に、500人以上の企業は増加傾向に転じ、2014年以降は雇用者数が逆転している(第2-1-8図)。年々規模の大きな企業に人が流れていることが推察される。