第3節 まとめ

本章では、統計的手法を用いながら、企業の統治構造と各種の投資行動や経営の取組の関係性について分析した。長期的な目線で経営に取り組んでいること、また、取締役会のような経営体制を整備して定期的に開催をしていること、経営計画の策定や管理会計の取組をしていることが、機械・設備投資やIT投資、研究開発といった投資行動や人材育成、業務効率化に取り組んでいる傾向を強めることが示された。中小企業においてはオーナー経営企業であることが多く、長期的な目線による経営ができるというプラスの側面がある一方で、取締役会の開催や、経営計画の策定に取り組みにくいという、マイナスの側面が示された。

アンケート調査では、中小企業の経営に対して影響の大きい主体は従業員や役員といった社内の関係者や、家族・親族であることが多く、外部の株主が存在する企業や社外からの役員の受入を行っている企業は少ないこと、また、取締役会の設置といった組織的な意思決定構造が未整備であること、決算情報等の情報開示や経営計画の策定、管理会計の取組が進んでいない面が示された。他方で、従業員規模が拡大していていく過程でこれらが整備されていく状況が確認された。

本章の分析では、これら企業の統治構造や各種経営体制の整備と従業員規模との関係について、「整備を進めると従業員規模が成長するか」あるいは「従業員規模が成長する過程で、整備を進めていくものか」といった因果関係までは明らかではないが、一定の相関関係があることは認められた。企業の成長とともに、これら外部からの規律付けや経営体制といった統治構造を整備していくことで、企業の投資活動が促進され、生産性を向上させながら健全な成長をしていくと考えられよう。

コラム1-4-1

中小企業の成長意欲

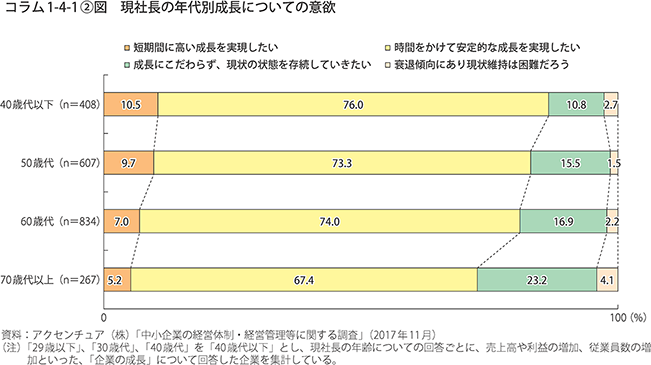

「企業の成長」とは何か。売上高や利益の増加や従業員規模の拡大といった量的拡大もあれば、サービスや技術力、従業員の能力の向上といった質的向上もあり、企業や経営者の考えによって目指すべき方向はそれぞれ異なるだろう。ここでは、売上高や利益の増加、従業員数の増加を「企業の成長」として捉え、その成長意欲について見ていく。

コラム1-4-1〔1〕図は、業歴別の成長意欲について示したものである。どの業歴においても「時間をかけて安定的な成長を実現したい」と答えた企業が約7割で多い。また、業歴が短いほど「短期間に高い成長を実現したい」と答える割合が多く、創業10年未満では約23%に及んでいる。他方で、業歴が50年を超えると「成長にこだわらず、現状の状態を存続していきたい」と回答する企業が約2割おり、業歴を重ねるほど現状維持志向になる傾向が見られる。

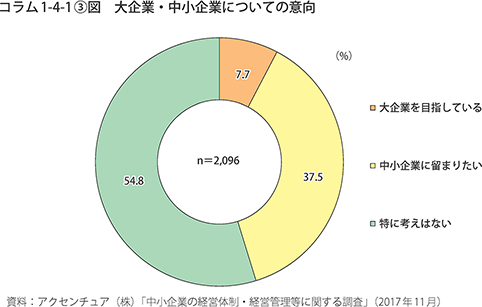

コラム1-4-1〔2〕図は、経営者(現社長)の年代別に見た成長の意欲について示したものである。若い経営者のほうが「短期間に高い成長を実現したい」という比率が高く、「成長にこだわらず、現状の状態を存続したい」という企業の割合が低い。また、年齢が上昇するほど短期間で高成長を目指す企業の比率が減少し、現状維持を目指す企業の比率が上昇する傾向にあることが見て取れる。

コラム1-4-1〔3〕図は、中小企業に区分されている企業に対して、大企業を目指しているかどうかを尋ねたものである。「特に考えはない」という企業が過半数である中、「大企業を目指している」と答えた企業は全体の約8%である。一方で、「中小企業に留まりたい」と答えた企業が約38%存在しており、中小企業であることにメリットを感じている企業も一定数存在している。

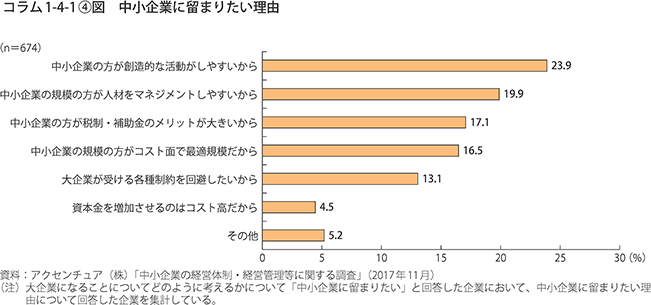

コラム1-4-1〔4〕図は、コラム1-4-1〔3〕図で「中小企業に留まりたい」と答えた企業の理由を示したものである。最も回答が多かったのは、「中小企業の方が創造的な活動がしやすいから」が約24%で最も多く、次いで「中小企業の規模の方が人材をマネジメントしやすいから」が約20%と続いている。

以上から、中小企業ならではの強みやメリットを感じて中小企業に留まりたいと考えている企業も相応数存在していると考えられる。

コラム1-4-2

明治期創業企業の歩み

事例1-4-1:株式会社マックス

「変革の連続を「伝統」とし、時代の潮流に挑み続ける企業」

【創業113年の老舗化粧品メーカー】

明治38年(1905年)3月、大阪府大阪市に「小川石鹸製造所」として創業。洗濯石鹸の製造を手掛けた後、創業から10年を経過した1916年(大正5年)に化粧石鹸の製造に乗り出し、現在の事業の礎を築いた。二度の世界大戦や石油危機、バブル崩壊という困難な時期を、良いものをつくるという姿勢(製品の品質改良)のみならず、市場開拓、ブランドの確立やマーケティングの活用を通じた臨機応変の経営により乗り切る。昭和期には小学校の手洗い用レモン石鹸でも知名度を上げる。2018年3月で創業満113年を迎え、現在ではスキンケア・ボディケア製品の製造販売を行う老舗企業。

以下では、同社の社歴を通じて、長く経営を続けるために肝要な要素の炙り出しを試みたい。

【時流を捉え、いち早く海外需要の取込みに成功】

創業から10年を迎え、同社が化粧石鹸事業へ乗り出した頃、日本経済は、第一次世界大戦に伴う「大戦景気」に沸いていた。主戦場となった欧州の企業による対外事業活動が縮小する中、同社はコスト競争力を活かして輸出を開始。中国をはじめ東南アジア、インド、アフリカ、中南米の石鹸市場を開拓。同社の化粧石鹸生産量の約80%を輸出に廻すなど、海外需要の取込みに成功した。主に中国向けに販売した化粧石鹸の「白蘭花」(同社の化粧石鹸第1号)は、高級品ではあったが大ヒットを記録し、同社のブランドを確立するきっかけとなった。この間に培った販売力やブランド開発力が、第一次世界大戦後に訪れた長期不況期を乗り切る原動力ともなった。

【戦災からの再生を支えた設備投資・研究開発、マーケティング】

第二次世界大戦下での大阪空襲により工場・事業所が全焼したが、昭和22年(1947年)10月に、「株式会社小川石鹸製造所」として再始動。日本経済が復興し、家計消費が拡大した昭和30年代から、膨らんだ需要を獲得するため、工場設備の一新を行う(昭和32年(1957年))とともに、全国に販売網を持つ代理店との契約など販路開拓に取り組んでいる。量販店市場の開拓は、石鹸メーカーの中では同社が他社に先駆けて最も早く取り組んだとされており、品質の高いものづくりのみならずマーケティングを重視する同社の姿勢が現れている。

同社は、昭和40年代から50年代にかけて年々高効率の工場設備に切り替えていったが、昭和57年(1982年)4月には、当時の最先端設備であるガスクロマトグラフ、分光光度計、研磨溶解度試験機等を備えた本社社屋を新設した。こうした設備投資に加え、1985年には、生活スタイルに密着した商品の開発力を高めるため、女性3名で構成される企画・デザイン室を設置。また、1987年には、「若い力」と「グローバルな視野」で商品開発、パッケージデザイン、展示会のスペースデザインを手掛けるクリエイティブオフィスを設置するなど、マーケティングにも注力した。

このように、第二次世界大戦後、ニクソンショック、オイルショック、円高不況、バブル崩壊という幾多の厳しい時局を同社がしのぎきれたのは、高品質な製品製造を可能とする研究開発投資・設備投資を適切に行ったこと、顧客が製品に求める機能や価値観を適格に捉えるためのマーケティング力を磨いてきたことにあるといえよう。

【人手不足下でも有効な経営方針】

長い社歴を持つ同社が厳しい経済情勢のもとで創意工夫してきた取組は、人手不足が深刻化している現状においても有効な手段となり得る。これまで適時に設備投資を行ってきたため、主力工場では製造ラインの9割が機械化・自動化されている。これにより、従業員が力仕事や危険な作業を行う必要がなくなった。また、製品(化粧石鹸、ボディソープ、入浴剤等)の成分調整・配合はシステム化しているため、従業員に専門知識や経験が無い場合でも作業をできる仕組みとなっている。これと併せ、従業員の出勤日・出勤時間を柔軟化させることにより、子育て中の女性でも働くことができる環境を整えている。

【変化こそが、変わらない伝統】

現在は、次の100年も世の中から必要とされ続ける企業を目指して、「お客様の悩みを解決する商品づくり」を理念として掲げて、「臭い」の悩みを解消する柿渋石鹸や、「肌トラブル」の悩みを解決する敏感肌用スキンケア・ボディケア製品などでヒット商品を生み出している。また、研究開発では、これまでの常識を覆す“スキンケアにおける、洗顔時の弱アルカリ性(石鹸使用)の有用性”を発表して、その独自の技術を活用した基礎化粧品の商品化を進めるなど、注目すべき取り組みも始まっている。

「マックスの伝統は、変革の連続で培われる」という姿勢が、創業から脈々と引き継がれている。

事例1-4-2:ホットマン株式会社

「ものづくりの精神と経営理念で国内製造を貫く明治元年創業企業」

東京都青梅市に本社を構えるホットマン株式会社(従業員413名、資本金8,000万円)は明治元年創業のタオルメーカー。古くからの織物産地として知られる東京都青梅市で創業し、「国内一貫生産」と「自社直営店販売」にこだわり続け、今日まで業容を拡大してきた。以下では、同社の150年の歩みを辿りながら、長く経営を続けるための要諦を探っていきたい。

【夜具地の製造から自社製品であるタオル製造に転身】

同社は、鎌倉時代から織物の産地として栄えた東京都青梅市で、明治元年(1868年)3月に「田中織物工場」として創業。着物地の生産から始まり、時代と共に生産品目を変え、終戦後しばらくは、布団の側地である夜具地や服地の量産を行っていた。その後、昭和30年代に入ると、当時社長であった田中文吉は欧米風のライフスタイルへの変化を見越し、タオル製造への転業を決意。夜具地の生産もピークを過ぎていた中で、「青梅の織物業を存続させなければならない。」という地元への想いで、社内へのタオル織機の導入はもとより、同業である地元の織物業者にもタオル織機を導入させた。このことが後のタオル産地としての青梅の礎となっている。「夜具地と違ってタオルなら最終商品をつくることができる。」これにより同社は消費者に直接届けられる自社製品を持つことになる。

【卸売から自社直営店販売へ】

1972年には東京六本木の一等地に直営店第一号となるタオル専門店を出店。当時は織物業者が直営店を出店するということに前例がなく、製販一貫体制の先駆けであった。

同社では、直営店の展開と共に卸販売により販路を拡大していった。しかしながら、1990年代に入ると、安価な海外製品の流入により、価格競争の波が押し寄せ、それに対抗すべく卸した商品が値引販売された。「卸売だと販売価格に関与できない。お客様には、品質の高い商品を全国一律の価格でお届けしなければならない。」そのような考えから、売上高の大幅減少を覚悟のうえ、同社は直営店での販売に集中を図ると同時に生産の内製化を進めた。その結果、売上高は最盛期の約半分にまで減少した。売上高の大幅な減少は一時的には業績面に影響を及ぼしたものの、消費者との直接的な接点と価格への信頼が、今の同社の大きな強みになっているという。

【国内生産を貫き、一貫生産体制を構築】

時を同じくして安価な海外製のタオルの流入を受け、中国を中心としたアジア各国にタオルの生産拠点を移転させていった会社も少なくない。しかしながら、同社は国内生産にこだわり、創業の地である青梅で生産をすることに徹した。そして、すべての工程を自社で行うことが出来る一貫生産の仕組みをつくり上げた。「当社のタオルは、青梅で育んできた高い技術と知識、そして磨かれた美意識があったからこそ生まれたタオルです。少しでもお客様に近い存在でありたいと考え、国内での生産を貫きました。」と坂本将之社長は当時をそう振り返る。

そのような中、海外に生産拠点を移転させた会社の中には、一時は高い収益を上げていたものの、その後、賃金上昇等の影響を受けて、撤退した企業も多い。短期的な時間軸でみれば、その当時は合理的と考えられた海外展開であったが、同社にとっては国内生産にこだわり続けた経営判断は正しかったと言えるだろう。「経営理念に照らし合わせて、先の先を見据えた経営を行うこと」、明治時代から150年という長い時代を乗り越えてきた企業だからこそ成しえる経営の力なのかもしれない。

【対話を通じてつながるものづくりの精神と企業理念】

現社長である坂本社長は7代目にあたる。同社は、もともと田中家が創業した企業であったが「会社は公器である」という創業者の考えのもと、従業員から社長に登用された。「当社のものづくり精神や経営理念は、会長の自宅に呼ばれて、縁側でお茶を飲みながら聞かされていました。」と坂本社長は当時を懐かしく振り返る。ものづくりの精神や経営理念は、次世代を担う者との対話を通じて、時代を超えて伝承されていくものなのだろう。

2013年には、水に浮かべると1秒以内に水分を吸水して沈み始めるという吸水性の高さを特徴とする「1秒タオル」シリーズを商品化し、りそな中小企業財団・日刊工業新聞社が主催する中小企業優秀新技術・新製品賞奨励賞や東京都が主催する世界発信コンペティション東京都ベンチャー技術特別賞など、数々の賞を受賞している。これまでの同社は「良いものを作る」という職人気質の企業で、積極的な広告宣伝をしてこなかったという。「タオルという毎日の生活で使うものを通じて、一歩豊かな生活を感じてもらいたいという想いで日々ものづくりに取り組んでいます。もっと多くの人にホットマンのタオルを使うことで得られる価値を知ってもらい、実際に使って感じてもらうことが、私の目下の仕事です。」と坂本社長は今後の意気込みを話す。

近隣小学校の生徒たちがデザインしたハンドタオルを製品化し、実際に地域で販売をするという起業家教育7にも関わるなど地域貢献活動にも積極的だ。「関わった小学生たちが将来、当社に入社したいと思ってくれたら嬉しいですね。地域と共存しながら会社を成長させていきたいです。」。今後も「青梅のホットマン」としての活躍が期待される。

7 経済産業省が実施する起業家教育普及促進事業